2. 中国科学院大学, 北京 100049;

3. 坦桑尼亚渔业研究所基戈马分中心, 基戈马 邮政信箱90

2. University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China;

3. Kigoma Centre, Tanzania Fisheries Research Institute, Kigoma P. O. Box 90, Tanzania

21世纪以来,以非洲国家为代表的新兴市场经济体工业化和城镇化持续推进,非洲经济的平稳、迅速增长已经成为世界经济的一个新亮点。然而,大部分非洲国家的城市化和工业化过程都没有足够和高效的交通系统作为支撑[1]。人口快速增长、基础设施投资不足、规划和管理能力欠缺等给交通系统带来巨大压力,交通运营能力不足和低效率阻碍了经济潜力的有效释放。非洲未来的发展离不开外部投资,而中国作为世界重要的经济体,投资非洲、走非洲求发展已经成为大势所趋[2]。习近平总书记在2015年中非合作论坛约翰内斯堡峰会上提出,将基础设施合作计划作为中非“十大合作计划”之一,支持中国企业积极参与非洲铁路、公路、区域航空、港口、电力、电信等基础设施建设,提升非洲可持续发展能力。

坦桑尼亚是东部非洲城市化和经济发展速度最快的国家之一,同时也是丝绸之路经济带上的重要沿线国家,长期与中国保持密切合作关系,2005年以来经济增长率长期保持在7%左右。坦桑尼亚自20世纪90年代开始经济改革,通过引入市场价格和放松贸易管制,带来了经济结构的重大改变[3]。坦桑尼亚国家发展战略强调,广泛和有效的交通基础设施对确保国家经济的有效运作至关重要。然而,由于相关基础数据匮乏,目前关于坦桑尼亚交通情况的评述主要见诸于一些国际组织的研究报告,内容是分交通部门进行全国性评价,缺乏综合各个交通要素的分地区差异性分析,难以反映国家交通的整体情况。此外,坦桑尼亚正处于城市化加速发展阶段,而城市地区交通设施的投资远未能跟上城市人口增长的步伐,道路拥堵成为常态,严重阻碍城市的运行效率。①农村地区更是只有24%的居民生活在全天候公路的2 km范围以内,货物和服务流向农村地区十分不便。受数据和经济发展条件所限,交通问题研究和城市交通规划的实施主要限于首位城市达累斯萨拉姆[4-7],对于其他城市关注较少,农村地区更是少有涉及[8]。

① 资料来源:《Tanzania Five Year Development Plan 2011/2012-2015/16》。

鉴于以上背景,本文按照从整体到城乡的研究思路,在搜集和处理坦桑尼亚公路、铁路、机场、港口及人口与城市空间分布数据的基础上,运用GIS空间分析技术,结合交通通达指数模型,首先从县域水平上对坦桑尼亚整体交通通达水平的地区差异性进行分析;其次对比分析坦桑尼亚城市和乡村的交通通达水平特征,从而揭示坦桑尼亚交通状况的区域差异与城乡空间格局特征。研究结果有助于地方制定区域交通发展政策和优化资源配置,同时深化对“一带一路”沿线国家交通基础设施建设情况的了解,对中-坦产业精准对接和产能转移具有一定的促进意义。

1 研究方法 1.1 研究区概况坦桑尼亚位于非洲东部沿海地区,赤道以南,地处东经29°~41°,南纬1°~12°之间,扼守东非和东南部非洲的重要出海口,是其几个内陆邻国的国际门户。乌干达、布隆迪、卢旺达、刚果(金)、赞比亚和马拉维都在一定程度上依赖于坦桑尼亚的交通网络从而进入全球市场。坦桑尼亚在行政区划上分为30个省(region),169个县(district/municipal),3 644个亚区(ward)。②2016年总人口5 557万,其中城市人口1 796万,城市化率32.3%。③农业、工业、旅游业构成坦桑尼亚的支柱产业,70%的就业人口从事同农业相关的行业。旅游业和工业的快速发展带动了经济增长,基础设施条件有所改善。第1个国家5年发展规划(2011/12—2015/16)期间,坦桑尼亚投入大量人力和物力用以改善连接本国及邻国的公路、铁路、港口、空中和海上交通设施水平。第2个国家5年发展规划(2016/17—2020/21)也将发展和完善交通设施放在重要位置。

② 截至2012年最近一次人口普查时的行政区划。

③ 资料来源:《World Development Indicators 2017》, World Bank。

1.2 数据来源坦桑尼亚的交通系统主要包括5种模式:道路、铁路、水运、空运和管道。研究中使用的公路和铁路数据来源于Geofabrik database;港口和机场分布数据依据《Tanzania transport sector review 2013》,对照谷歌地球高分辨率遥感影像数字化得来;城市分布数据参照张家旗等[9]关于坦桑尼亚城市体系的研究;人口、面积、行政区划等数据来源于坦桑尼亚国家统计局(National Bureau of Statistics)。

1.3 研究方法通达水平作为一个概念,广泛应用于城市规划和地理学领域,是国内外交通地理界在基础设施评价和交通规划中讨论的热点问题之一[10-11],也是评价区域获取发展机会和控制市场能力的有效指标[12]。随着高速公路、航空、铁路等交通设施的快速发展,国内外学者在区域单个交通因子或综合交通网络的通达水平方面做了大量研究,内容主要包括通达水平的空间格局[13-16]及其演化[17-20],通达水平与城市体系[21-22]、区域发展[23]及人口分布[24-25]的关系等,为地区交通发展规划和人口与城市发展政策等提供了有益参考[26-27]。

考虑到数据的可得性,本文采用封志明等[11]提出的交通通达指数模型,从区域自身交通设施保障程度(用交通设施网络密度来表征)及与外界交流联系的便利程度(用便捷度来表征)内外两方面表征区域交通的通达水平。其中,交通设施网络密度用公路密度和铁路密度来综合度量;便捷度采用研究区中心与公路、铁路、机场、港口及中心城市等的距离来综合度量。公路选取主干路、省道、县道、城市道路与支线道路作为研究对象,它们构成坦桑尼亚公路网的主体。

为消除量纲影响, 首先对各个指标进行极差正规化处理。考虑到正向指标(密度指标)和负向指标(距离指标)数值代表的含义不同,分别采用不同的算法进行极差正规化处理。公式如下:

密度指标

| $ {{X}_{ij}}=\frac{{{A}_{ij}}-{{\min }_{j}}}{{{\max }_{j}}-{{\min }_{j}}}, $ | (1) |

距离指标

| $ {{Y}_{ij}}=\frac{{{\max }_{j}}-{{B}_{ij}}}{{{\max }_{j}}-{{\min }_{j}}}, $ | (2) |

式中:Xij、Yij分别为第i个研究单元第j个指标的极差正规化值,Aij、Bij分别为第i个研究单元第j个密度指标和距离指标的实际值,maxj、minj分别为第j个指标的最大值和最小值。

将极差正规化后的每个指标看作对密度指数和便捷度指数的作用相同,赋予等值权重。同样对密度指数和便捷度指数赋予等值权重,得到坦桑尼亚不同空间尺度下的交通通达指数。

| $ \text{DI}=1/2\times (R+\text{RL}), $ | (3) |

| $ \text{CI}=1/5\times \left( {{D}_{\text{r}}}+{{D}_{\text{rl}}}+{{D}_{\text{a}}}+{{D}_{\text{p}}}+{{D}_{\text{c}}} \right), $ | (4) |

| $ \text{AI}=1/2\times (\text{DI}+\text{CI}), $ | (5) |

式中:R、RL分别为以研究单元为统计单元的公路密度和铁路密度极差正规化值;Dr、Drl分别为研究单元中心点与最邻近公路和铁路的垂直距离的极差正规化值,Da、Dp、Dc分别为研究单元中心点与机场、港口及中心城市点位之间直线距离的极差正规化值;DI、CI、AI分别为密度指数、便捷度指数和通达指数。

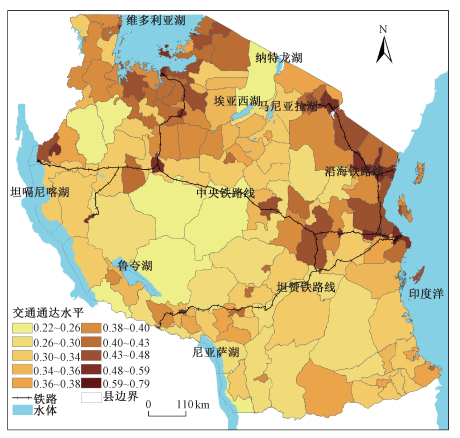

2 坦桑尼亚县域交通通达水平分析为探究坦桑尼亚整体交通通达水平的地区差异性特征,根据交通通达指数模型,以县域为基本空间统计单元,计算坦桑尼亚2017年分县交通通达指数,并在Arc-map软件中通过自然断裂法对县域交通通达水平进行等级划分(图 1)。

|

Download:

|

| 图 1 坦桑尼亚分县交通通达水平 Fig. 1 Traffic accessibility of districts in Tanzania | |

结果表明,坦桑尼亚分县通达指数平均值为0.39。县域交通通达水平呈明显的“纺锤形”结构。交通通达水平在0.22~0.30、0.30~0.48、0.48~0.79之间的县分别占到县域总数的12%、73%、15%。坦桑尼亚县域交通通达水平空间分布极不均衡,且表现出显著的空间自相关性,全局莫兰指数为0.4,高值连片区主要位于东北沿海、维多利亚湖沿岸。东北沿海各县交通平均通达指数为0.45,维多利亚湖沿岸各县交通平均通达指数为0.47,均高于全国平均水平。以横贯坦桑尼亚大陆中部的中央铁路线为界,交通通达度明显表现出“南低北高”的特征,中央铁路线以北县区的交通平均通达指数为0.42,而铁路线以南县区的交通平均通达指数仅为0.35。交通通达水平与2012年各县城市化水平及人口密度在0.01水平(双侧)上显著相关,Pearson相关系数分别为0.607和0.511,交通通达水平与城市化发展水平及人口分布表现出良好的空间耦合性[28]。

将通达水平划分为5个等级,分别统计对应的县域及其土地和人口信息(表 1)。通达水平在第1等级的县域为26个,人口占到22.2%,而土地面积仅占2.2%。主要为坦桑尼亚一些重要的城市地区,包括达累斯萨拉姆、姆万扎、阿鲁沙、塔波拉、姆贝亚、莫罗戈罗、坦噶、莫希、穆索马、布科巴、基戈马等。它们大都位于东北沿海、环维多利亚湖或中央铁路沿线,其中东北沿海地区平均人口密度达到488人/km2,为全国平均水平的10倍,是坦桑尼亚重要的人口聚集地和经济发展中心,也是东非内陆国家与印度、中国、中东等国家和地区连接的重要节点。这些地区自身交通设施条件最优,与外界交流的便捷度也最高。

|

|

表 1 坦桑尼亚县域交通通达水平等级划分 Table 1 Grading classification of traffic accessibility of districts in Tanzania |

通达水平在第2等级的县域为49个,人口占到27.5%,土地面积占15.5%。主要为坦桑尼亚重要城市周边及内陆一些次级城市地区,包括多多马、基巴哈、辛吉达、伊林加、卡哈马、姆特瓦拉、松巴万加、马坎巴科等。它们集中分布于中央铁路线东支沿线、沿海铁路沿线,以及环维多利亚湖(尤其是维多利亚湖以南)区域,平均人口密度为86人/km2,为全国平均水平的1.8倍。这些地区自身交通设施条件较优,与外界交流的便捷度也较高,近年来人口集聚能力不断增强。

通达水平在第3等级的县域为32个,人口占到16.2%,土地面积占15.1%。主要为中央铁路线以北的一些县域、以及数个位于中沿铁路线以南的城市地区,包括松盖阿、林迪、马萨西、恩琼贝、巴巴蒂等,区域平均人口密度52人/km2, 稍高于全国平均水平。这些地区自身交通设施条件相对较优,与外界交流的便捷度也相对较高。

通达水平在第4、5等级的县域为62个,人口占到34.2%,土地面积占到67.2%。主要为中央铁路线中部以北、以及中央铁路线南部的广大农村地区,区域平均人口密度24人/km2,不到全国平均水平的一半。这些县域所在地区的地形起伏度普遍较高,包括从纳特龙湖附近向南延伸至多多马以北的一带高地(中央带),从尼亚萨湖以北至莫罗戈罗北部的山岭带(南带),以及西部裂谷附近的地带(西带)[9]。此外,国家公园和自然保护区也多位于这些县域范围之内,一定程度上限制了交通设施的布局和发展。这些地区自身交通设施条件相对较差,与外界交流的便捷度也相对较低。

不同通达水平等级间的交通密度和交通便捷度存在较大差异。尤其是交通密度,第1等级通达水平县域的交通密度分别是2、3、4、5等级的5、7、9、25倍,表明县域之间交通设施自身保障程度的空间差异十分巨大,极化特征明显。交通便捷度之间的空间差异相对较小,受数据所限,没有考虑城市、机场和港口的规模和等级在一定程度上掩盖了这种空间差异。

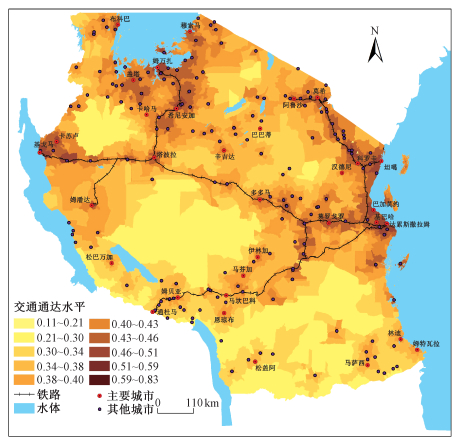

3 坦桑尼亚交通通达水平的城乡差异分析坦桑尼亚城乡发展差距较大,城市地区占据国家大部分的物质、财政、知识和技术资本。尽管城市人口只占总人口的30%左右,但却贡献了国内生产总值的70%以上。坦桑尼亚国家统计局将县下一级行政区亚区按照人口属性划分为城市型、混合型和乡村型3种类型,分别对应城市地区、城乡混合地区和乡村地区[29]。为进一步揭示坦桑尼亚交通通达水平的城乡差异,分别对3种不同类型地区的交通通达状况进行对比分析。2017年坦桑尼亚分亚区交通通达水平评价结果如图 2所示。

|

Download:

|

| 图 2 坦桑尼亚分亚区交通通达水平 Fig. 2 Traffic accessibility of wards in Tanzania | |

坦桑尼亚城市与乡村之间的通达水平差异十分显著。城市地区、城乡混合地区和乡村地区的平均通达水平分别为0.47、0.41和0.38,城市地区高于全国平均水平(0.39),是乡村地区的1.23倍。亚区水平上的交通通达度同样与人口密度在0.01水平(双侧)上显著相关,Pearson相关系数为0.484。将亚区按照通达水平分为5个等级,比较不同等级通达水平下城乡土地面积和人口数量的差异(表 2)。

|

|

表 2 坦桑尼亚城市和乡村地区交通通达水平等级划分 Table 2 Grading classification of traffic accessibility of urban and rural areas in Tanzania |

从乡村过渡到城市,交通通达水平逐步提升,人口聚集程度不断加强。82.16%的乡村亚区分布在3、4、5等级通达水平范围内,土地面积和人口分别占全国土地总面积和总人口的84.42%和51.58%;98.53%的城乡混合亚区分布在3、4、5等级通达水平范围内,土地面积和人口分别占全国土地总面积和总人口的8.34%和14.07%;94.71%的城市亚区分布在1、2、3等级通达水平范围内,土地面积和人口分别占全国土地总面积和总人口的1.22%和21.88%。亚区水平上的交通通达水平表现出更加显著的空间自相关特征,全局莫兰指数为0.67。高高集聚区主要位于东北部沿海和维多利亚湖南部,大部分都由城市亚区和城乡混合亚区组成;低低集聚区主要为坦赞铁路线以南及鲁夸湖东西方向上的乡村亚区。

通达水平排名前10的城市地区依次为达累斯萨拉姆、坦噶、姆万扎、多多马、莫希、莫罗戈罗、希尼安加、阿鲁沙、基戈马、穆索马(图 3),它们均为所在省份的行政和经济中心。各个城市均战略性地设置在沿海、沿湖或铁路沿线地区。其中坦噶、多多马、姆万扎等早在坦桑尼亚独立后第2个5年计划期间被设定为区域“增长极”,期间更多的资源被分配到这些城市,促进了地区工业和交通的发展。近年来旅游业的快速发展也促进了相关城市地区交通设施水平的提升,如达累斯萨拉姆、多多马、姆万扎、基戈马和坦噶等。

|

Download:

|

| 图 3 坦桑尼亚主要城市地区通达水平 Fig. 3 Traffic accessibility of main urban areas in Tanzania | |

经济作物、矿产资源是促使以上城市地区成为铁路交通枢纽的重要原因。早在德英殖民统治时期,为掠夺内陆地区的农业原料和矿产资源,殖民当局首先修建了北方沿海铁路(连接到肯尼亚铁路),连接坦噶到阿鲁沙和梅鲁山区等剑麻、茶叶和咖啡等的产地。而后修建了中央铁路及其支线,东连达累斯萨拉姆、西接坦噶尼喀湖畔基戈马,支线延伸到维多利亚湖畔的姆万扎和南部高地等重要棉花产地和矿区。坦桑尼亚独立后,政府又修建了达累斯萨拉姆至坦噶的铁路,将中央铁路与沿海铁路连通。20世纪70年代,坦桑尼亚和赞比亚政府在中国的帮助下修建了坦赞铁路,连接达累斯萨拉姆到西南部边界的通杜马。这些铁路网络加强了坦桑尼亚内陆与沿海地区的联系,促进了地区之间的物质交流,并带动了铁路沿线地区的经济发展,特别是铁路节点或者那些同时作为海港和内陆湖港的城市地区(如达累斯萨拉姆、坦噶、姆万扎、基戈马等),它们在推动坦桑尼亚与邻国交往和国家进出口贸易发展方面发挥了重要作用。

公路运输作为坦桑尼亚主要的交通运输方式,在推动全国经济和社会发展方面意义十分重大。坦桑尼亚约70%的货运和客运都是通过公路运输完成,几个内陆邻国约60%的货运也是依靠坦桑尼亚公路完成[30]。目前,除卡塔维到塔波拉和基戈马,以及马尼亚拉到坦噶之外,其他各省首府城市均由柏油公路互相连接,主要城市之间整体上连通性较好。公路网也是农村经济与外界交流的主要途径,然而大部分农村地区的通达水平较差,与市场连通不畅,没有从市场经济中充分受益。从道路条件来看,连接主要城市地区的国家道路网2010年长度为33 469 km,其中90%的道路处于良好和较好状态;而广大农村地区的地方道路(2011年为58 037 km)中78%都是未铺装的条件较差的土路,大部分无法通行或需要四轮驱动车辆。①机场和港口同样集中于主要城市地区。坦桑尼亚所有的大城市、中等城市和60%的小城市都是空港城市;所有的大城市、41%的中等城市都是港口城市。

① 资料来源:《Tanzania Transport Sector Review 2013》。

4 讨论本文运用交通通达指数模型,从县域、城乡两个层面对坦桑尼亚交通通达水平进行定量评价,研究发现:坦桑尼亚县域交通通达水平等级呈明显的“纺锤形”结构,通达水平空间分布极不均衡,且表现出显著的空间自相关性;高值连片区主要位于东北沿海和维多利亚湖沿岸,低值连片区主要位于中央铁路线中部以北、以及中央铁路线南部的广大地区。坦桑尼亚城市与乡村地区之间的通达水平差异十分显著,从乡村过渡到城市,交通通达水平逐步提升,人口聚集程度不断加强;地理区位、资源禀赋、殖民历史、政府政策等是造成城乡通达水平差距的重要原因。受数据所限,本文没有考虑道路、机场和港口的规模和等级,并将不同的交通方式等同计算,在一定程度上掩盖了通达水平的空间差异。随着坦桑尼亚交通统计数据的逐步完善,未来可以通过对不同交通方式的客货运量进行加权计算,开展交通通达水平时空演化过程等方面更加细致的研究。

坦桑尼亚县域和城乡交通通达水平空间差异都十分显著,区域之间和城乡之间发展差距逐渐扩大。通过交通基础设施的合理布局,可以促进资源的有效分配,带动区域共同发展。坦桑尼亚农村地区的交通主要依靠道路,但2000年以来坦桑尼亚大部分的交通预算都用于建设、维护和提升国家干道交通水平,广大农村地区的地方道路条件却很少得到提升。因此,未来需要大力发展农村地区的道路网络,使市场经济有效地惠及农村地区。在共建“一带一路”合作背景下,中国应抓住坦桑尼亚经济快速发展过程中对交通基础设施建设的强烈需求,在充分认识其交通通达水平空间格局的前提下,继续加强在铁路、港口、路桥等交通设施投资建设方面的合作。坦桑尼亚要提升自身作为东非内陆国家的国际门户地位,需要充分利用“一带一路”倡议的契机,加强同中国合作,实现互利共赢。

| [1] |

Abuhamoud M A A, Rahmat R, Ismail A. Transportation and its concerns in Africa:a review[J]. The Social Sciences, 2011, 6(1): 51-63. |

| [2] |

张振克."一带一路"战略中的非洲机遇[N].新华日报, 2015-05-19(015).

|

| [3] |

李湘云. 当代坦桑尼亚国家发展进程[M]. 2版. 杭州: 浙江人民出版社, 2014.

|

| [4] |

Olvera L D, Plat D, Pochet P. Transportation conditions and access to services in a context of urban sprawl and deregulation:the case of Dar es Salaam[J]. Transport policy, 2003, 10(4): 287-298. Doi:10.1016/S0967-070X(03)00056-8 |

| [5] |

Sohail M, Maunder D A C, Miles D W J. Managing public transport in developing countries:stakeholder perspectives in Dar es Salaam and Faisalabad[J]. International Journal of Transport Management, 2004, 2(3): 149-160. |

| [6] |

Nkurunziza A, Zuidgeest M, Brussel M, et al. Modeling commuter preferences for the proposed bus rapid transit in Dar-es-Salaam[J]. Journal of public transportation, 2012, 15(2): 95-116. Doi:10.5038/2375-0901.15.2.5 |

| [7] |

Melbye D C, Møller-Jensen L, Andreasen M H, et al. Accessibility, congestion and travel delays in Dar es Salaam:a time-distance perspective[J]. Habitat International, 2015, 46: 178-186. Doi:10.1016/j.habitatint.2014.12.004 |

| [8] |

Sieber N. Appropriate transport and rural development in Makete district, Tanzania[J]. Journal of transport geography, 1998, 6(1): 69-73. Doi:10.1016/S0966-6923(97)00040-9 |

| [9] |

张家旗, 陈爽, Mapunda D W. 坦桑尼亚城市体系演变与空间分布特征[J]. 世界地理研究, 2018, 27(1): 22-33. Doi:10.3969/j.issn.1004-9479.2018.01.003 |

| [10] |

金凤君, 王姣娥. 20世纪中国铁路网扩展及其空间通达性[J]. 地理学报, 2004, 59(2): 293-302. Doi:10.3321/j.issn:0375-5444.2004.02.016 |

| [11] |

封志明, 刘东, 杨艳昭. 中国交通通达度评价:从分县到分省[J]. 地理研究, 2009, 28(2): 419-429. Doi:10.3321/j.issn:1000-0585.2009.02.016 |

| [12] |

曹小曙, 薛德升, 阎小培. 中国干线公路网络联结的城市通达性[J]. 地理学报, 2005, 60(6): 25-32. |

| [13] |

吴威, 曹有挥, 曹卫东, 等. 开放条件下长江三角洲区域的综合交通可达性空间格局[J]. 地理研究, 2007, 26(2): 391-402. Doi:10.3321/j.issn:1000-0585.2007.02.021 |

| [14] |

徐旭, 曹小曙, 闫小培. 不同指标下的穗港城市走廊潜在通达性及其空间格局[J]. 地理研究, 2007, 26(1): 179-186. Doi:10.3321/j.issn:1000-0585.2007.01.022 |

| [15] |

刘望保, 周永杰. 基于干线公路和铁路网的中国省会城市的交通通达性研究[J]. 华南师范大学学报(自然科学版), 2012, 44(1): 124-128. |

| [16] |

刘承良, 薛帅君, 段德忠. 乡镇综合通达性时空格局及其与SERE系统的耦合机理:以湖北省荆州市为例[J]. 世界地理研究, 2017, 26(6): 49-60. Doi:10.3969/j.issn.1004-9479.2017.06.006 |

| [17] |

张兵, 金凤君, 于良. 近20年来湖南公路网络优化与空间格局演变[J]. 地理研究, 2007, 26(4): 712-722. Doi:10.3321/j.issn:1000-0585.2007.04.008 |

| [18] |

Muntele I, Cimpoesu G. The evolution of the road transport network in Moladvia:from geographical coherence to peripheral dependence[J]. Revista Românǎ de Geografie Politicǎ, 2011, XIII(2): 210-228. |

| [19] |

Weber J. The evolving interstate highway system and the changing geography of the United States[J]. Journal of Transport Geography, 2012, 25(1): 70-86. |

| [20] |

王成金, 王伟, 张梦天, 等. 中国道路网络的通达性评价与演化机理[J]. 地理学报, 2014, 69(10): 1496-1509. Doi:10.11821/dlxb201410009 |

| [21] |

周一星, 胡智勇. 从航空运输看中国城市体系的空间网络结构[J]. 地理研究, 2002, 21(3): 276-286. Doi:10.3321/j.issn:1000-0585.2002.03.002 |

| [22] |

薛俊菲. 基于航空网络的中国城市体系等级结构与分布格局[J]. 地理研究, 2008, 27(1): 23-32. |

| [23] |

刘东, 金凤君. 地级行政区尺度的中国公路网络发展水平与协调性评价[J]. 地理科学进展, 2014, 33(2): 241-248. |

| [24] |

王振波, 徐建刚, 朱传耿, 等. 中国县域可达性区域划分及其与人口分布的关系[J]. 地理学报, 2010, 65(4): 416-426. |

| [25] |

李涛, 曹小曙, 黄晓燕. 珠江三角洲交通通达性空间格局与人口变化关系[J]. 地理研究, 2012, 31(9): 1661-1672. |

| [26] |

李润梅, 宫晓燕. 面向动态交通分配的城市道路网络分区研究[J]. 中国科学院研究生院学报, 2006, 23(4): 520-526. Doi:10.3969/j.issn.1002-1175.2006.04.014 |

| [27] |

张璐璐, 吴威, 刘斌全. 基于DEA-Malmquist指数的长江三角洲地区公路交通运输效率评价与分析[J]. 中国科学院大学学报, 2017, 34(6): 712-718. |

| [28] |

张家旗, 陈爽, Damas W.Mapunda. 坦桑尼亚人口分布空间格局及演变特征[J]. 地理科学进展, 2017, 36(5): 610-617. |

| [29] |

World Bank. The urban transition in Tanzania: building the empirical base for policy dialogue[R]. Washington, DC: World Bank, 2008.

|

| [30] |

裴善勤. 列国志:坦桑尼亚[M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2008.

|

2019, Vol. 36

2019, Vol. 36