2. 中国科学院大学资源与环境学院, 北京 100049

2. College of Resources and Environment, University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China

耕地是最宝贵的土地资源,是人类从事农业生产的重要场所[1],是保障国民社会经济发展的坚实基础[2]。为满足农业生产力发展的要求,土地制度及土地经营模式需要进行变革。改革开放以来,以家庭联产承包责任制为核心的农村土地制度改革极大地释放了农业生产力,而随着中国城镇化和工业化进程的快速推进,农业发展亟待由传统农业向现代农业转变[3],家庭联产承包责任制难以满足农业生产力发展的要求,其小规模分散经营和土地细碎化问题显现[4],土地规模化经营模式被提出作为实现农业现代化的有效途径[5]。2015年,农业供给侧结构性改革提出建立以“适度规模经营”为载体的新型农业经营体系,十九大首次提出的乡村振兴战略强调加快建设现代农业经营体系。土地规模化经营指在一定经济技术条件下,为实现规模效应,获取最大经济效益,对土地生产要素进行大面积的集中化经营和管理[6]。土地规模化经营有助于降低农业生产成本、提高经济效益和促进农村社会发展[4]。当前,中国耕地资源数量减少,质量下降,生态恶化等问题突出,保护耕地资源是推进土地规模化经营的重要前提。耕地利用效益能够体现耕地可持续利用水平,可为转变土地经营模式和保障粮食安全生产等提供重要参考。

位于黑龙江省西部的松嫩平原是中国重要的粮食产区,大豆生产优势突出,该区既有土地规模化经营的国营农场垦区,又有土地分散经营的普通农区。垦区包含黑龙江省绿色有机农业核心示范区农垦北安管理局和“中国绿色大豆之都”九三管理局;农区包括黑龙江省重要的商品粮基地讷河市、嫩江县等县市。研究区粮食产能及农业机械化水平高,但近年来,作物种植结构不够合理,土地质量下降和退化以及化肥、农药大量施用造成的生态环境恶化等问题日益突出[7-9]。乡村振兴战略强调了农垦在质量兴农中的带领作用,因此,黑龙江西部地区既承担着推进土地规模化经营,建设现代农业的重大任务,也亟待加强耕地资源保护,以提升耕地利用效益,促进农业可持续发展。

关于耕地利用效益的研究,主要探讨耕地利用经济效益、社会效益、生态效益及综合效益的时间变化和空间差异。耕地利用效益评价方法有综合指标评价法[10-12]、基于投入与产出的数据包络分析法[13]、基于能值流动的能值分析法[14]、基于GIS的空间分析法[15-17]及数量经济分析方法[18]。研究尺度涵盖国家[18]、地市州[16, 19]、县域[20]及镇域[14]。已有研究侧重探讨区域内部耕地利用效益,难以反映区域间耕地利用效益差距[21]。研究区域集中在普通农村地区,对农场这一特殊类型区关注较少,对垦区与农区耕地利用效益的差异分析更显不足。鉴于此,本文从对比土地经营模式的研究视角出发,以黑龙江西部地区为研究区,以土地集中规模化经营的农垦北安管理局和九三管理局及土地分散经营为主的北安市、五大连池市、讷河市、嫩江县、孙吴县和逊克县为研究对象,从经济、社会和生态3个维度选取12项指标构建耕地利用效益评价指标体系,测算耕地利用经济、社会和生态效益,运用耦合协调度模型,划分耕地利用经济-社会-生态效益间耦合协调度等级,对比分析垦区与农区耕地利用效益差异,以期为推进土地规模化经营模式,提升耕地利用效益提供科学依据和政策启示。

1 研究区概述 1.1 研究区概况黑龙江省西部地区位于松嫩平原,耕地资源丰富。该区有土地规模化经营的国营农场垦区和隶属各县市、分散经营的普通农区。北安管理局和九三管理局(简称:垦区)土地面积146.43万hm2,管辖26个农场;农场所在县市,北安市、五大连池市、讷河市、嫩江县、逊克县和孙吴县(简称:农区)土地面积751.03万hm2(图 1)。2015年,垦区耕地面积59.61万hm2,总人口36.30万人,其中农业从业人数11.73万人,占总人口32.32%。农区耕地面积211.06万hm2,总人口256.77万人,其中农业从业人数47.11万人,占总人口16.04%。

|

Download:

|

| 图 1 研究区位置示意图 Fig. 1 Location map of the study area | |

土地产权上,垦区土地所有权为国家所有,行使主体是农场,农区土地所有权属于集体,行使主体是农民集体或农村合作社成员[22]。土地承包形式上,垦区采取“两田制”,即“基本田”和“规模田”。“基本田”,又叫“口粮田”,占农垦土地比重较小,平均分配给农场职工,以保障农场职工基本生活;“规模田”,又叫“承包田”,占农垦土地比重大,竞价承包给农场职工,进行规模生产[23]。农区采取“均田制”,耕地平均分配到户、到人。土地经营方式上,垦区土地集中规模经营,农区实行家庭联产承包责任制,分散经营土地。经营管理上,垦区采取企业模式管理,企业兼具一定的社会管理和经济发展职能,农区依赖政府监管。农业生产环节上,垦区由农场统一进行土地规划,指导生产活动,调整种植结构,农区由农户制定种植方案,自由交易农产品[22]。

2 研究方法与数据来源 2.1 耕地利用效益评价指标体系的构建耕地利用是耕地为人类经济社会需求服务的综合过程[24]。耕地为人类提供基本的生产和生活资料,产生经济效益,同时保障粮食生产,维护社会稳定,带来社会效益,还能够保持生物多样性,改善环境,具有生态效益[25-26]。耕地利用综合效益体现耕地资源对耕地经济、社会、生态环境系统综合作用的效果[26],因此从经济效益、社会效益和生态效益三方面构建耕地利用效益评价指标体系。经济效益是资金、劳动力、技术等投入与产业增加值、产量等产出之间的关系,强调生产能力及创造新价值的能力;而社会效益指耕地利用在粮食安全、生产生活和社会稳定等方面的保障能力,强调耕地利用产生的价值对人类的服务功能;生态效益指耕作活动对耕地的利用程度及对土壤生态环境系统的影响程度[27-28]。

为科学反映黑龙江省西部地区耕地利用效益状况,遵循客观性、系统性、科学性、可操作性等原则,参照庞英等[11]和宋戈等[12]的研究,结合黑龙江省西部地区实际情况,构建耕地利用效益评价指标体系(表 1)。该指标体系包括耕地利用经济、社会、生态效益等3个准则层。耕地利用经济效益准则层中,种植业增加值比重衡量资源投入后从耕地上创造新价值的能力;技术产出反映机械化生产能力;劳动生产率反映劳动力创造新价值的能力;粮食播种单产反映耕地生产水平。耕地利用社会效益准则层中,人均粮食产量代表耕地产出对社会需求的满足程度;人均耕地面积反映人均耕地规模,是耕地为人类提供生产条件的效益;人均种植业产值表示耕地产出的社会稳定功能;农业从业人员人均纯收入衡量农业从业人员收入水平,反映农业社会发展水平。耕地利用生态效益准则层中,复种指数代表耕地利用程度;万元产值能耗衡量能源消耗情况;单位耕地面积化肥和农药施用量分别反映化肥和农药对耕地的污染程度。

|

|

表 1 耕地利用效益评价指标体系 Table 1 Evaluation index system on the benefit of cultivated land use |

数据来自《黑龙江省垦区统计年鉴》(2007—2016)、《黑龙江省统计年鉴》(2007—2016)、《黑河市社会经济统计年鉴》(2007—2016)、《齐齐哈尔市社会经济统计年鉴》(2007—2016)、《黑龙江县(市)农场经济社会统计概要》及各县市国民经济和社会发展统计公报。

为消除不同量纲数据对效益评价的影响,本文采用极差法对数据进行标准化处理。

对于正向指标:

| $ x_{ij}^\prime = \left( {{x_{ij}} - \min \left\{ {{x_j}} \right\}} \right)/\left( {\max \left\{ {{x_j}} \right\} - \min \left\{ {{x_j}} \right\}} \right). $ | (1) |

对于逆向指标:

| $ x_{ij}^\prime = \left( {\max \left\{ {{x_j}} \right\} - {x_{ij}}} \right)/\left( {\max \left\{ {{x_j}} \right\} - \min \left\{ {{x_j}} \right\}} \right). $ | (2) |

式中:xij表示第i年第j项指标的原数值;x′ij表示第i年第j项指标标准化后的数值;max(xj)表示第j项指标的最大值;min(xj)表示第j项指标的最小值。

评价体系中,不同评价指标对于整个评价单元的影响程度不同,因此根据每个指标对于评价单元影响程度的大小赋予相应的权重。本文运用熵值法确定指标权重,熵值法是一种依靠自身信息判断指标对综合评价目标影响程度的客观赋权法[29]。权重越大,表明某项指标对综合评价的影响越大,反之越小[25]。

计算过程如下:

| $ {p_{ij}} = x_{ij}^\prime /\sum\limits_{m = 1}^m {x_{ij}^\prime } . $ | (3) |

| $ {e_j} = - k\sum\limits_{m = 1}^m {\left( {{p_{ij}} \times \ln {p_{ij}}} \right)} . $ | (4) |

| $ {g_j} = 1 - {e_j}. $ | (5) |

| $ {w_j} = \sum\limits_{i = 1}^i {\left( {{g_j}/\sum\limits_{j = 1}^j {{g_j}} } \right)} /i. $ | (6) |

| $ {E_i} = \sum\limits_{j = 1}^{j = 4} {x_{ij}^\prime } \times {w_j}. $ | (7) |

| $ {S_i} = \sum\limits_{j = 5}^{j = 8} {x_{ij}^\prime } \times {w_j}. $ | (8) |

| $ {F_i} = \sum\limits_{j = 9}^{j = 12} {x_{ij}^\prime } \times {w_j}. $ | (9) |

| $ {w_{\rm{e}}} = \sum\limits_{j = 1}^{j = 4} {{w_j}} . $ | (10) |

| $ {w_{\rm{s}}} = \sum\limits_{j = 5}^{j = 8} {{w_j}} . $ | (11) |

| $ {w_{\rm{f}}} = \sum\limits_{j = 9}^{j = 12} {{w_j}} . $ | (12) |

| $ {C_i} = {E_i} \times {w_{\rm{e}}} + {S_i} \times {w_{\rm{s}}} + {F_i} \times {w_{\rm{f}}}. $ | (13) |

式中:x′ij表示第i年第j项指标标准化后的数值;pij表示第i年第j项指标占该指标总值的比重;k=1/lnm,其中m代表评价地区数,本文m=8;ej表示第j项指标的熵值;gj表示第j项指标的差异性系数;wj表示第j项指标的权重;we、ws、wf分别表示耕地利用经济效益、社会效益和生态效益的层级权重;Ei、Si、Fi、Ci分别为耕地利用经济效益、社会效益、生态效益和综合效益。

2.3 耕地利用经济-社会-生态效益的耦合度与协调度参照物理学中容量耦合的相关概念及其系数模型构建耕地利用经济-生态-社会效益三者之间的耦合度与协调度模型,耦合度的公式为

| $ C = \sqrt {\left( {{U_{}} \times {U_2}} \right)/{{\left( {{U_1} + {U_2}} \right)}^2}} . $ | (14) |

式中:C为耕地利用经济-社会-生态效益两两间的耦合度,C取值为0~1,C值越接近1代表耕地利用经济-社会-生态效益间的良性有序发展态势越强,C值越接近0表示耕地利用经济-社会-生态效益间的无序发展态势越明显;U1与U2分别代表耕地利用经济-社会-生态效益中任意两个系统的综合序参量。

协调发展度的公式为:

| $ D = \sqrt {CT} . $ | (15) |

| $ T = a{U_1} + b{U_2}. $ | (16) |

式中:D为耕地利用效益经济-社会-生态效益两两间协调度,D取值0~1,D值越接近1表示耕地利用经济-社会-生态效益系统间的协调发展程度越好,D值越接近0表示耕地利用经济-社会-生态效益系统间的协调发展程度越差;T为综合协调指数;a和b为待定参数,其和应为1,因耕地利用经济、社会和生态系统同样重要,所以取a=b=0.5。

目前,关于耦合协调度等级划分并无统一的标准,在参考已有研究[30-32]的基础上,根据连续性均匀分布函数,将耦合度分为4个不同的阶段。按照协调度得分将协调度分为6种不同类型。

当C∈(0,0.3]、C∈(0.3, 0.5]、C∈(0.5, 0.8]、C∈(0.8, 1]时,分别表示耕地利用各效益之间处于低水平耦合、拮抗、磨合与高水平耦合阶段。

当D∈(0,0.2]、D∈(0.2, 0.4]、D∈(0.4,0.5]、D∈(0.5, 0.6]、D∈(0.6, 0.8]、D∈(0.8, 1]时,分别表示耕地利用各效益之间高度失调、中度失调、轻度失调、基本协调、中度协调和高度协调。

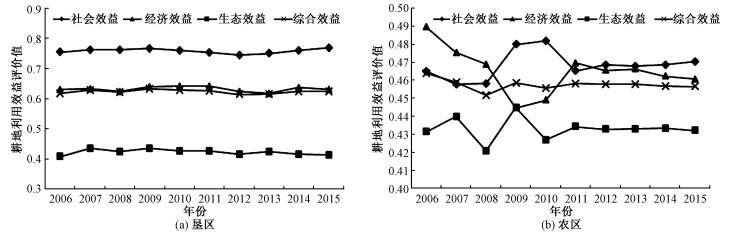

3 耕地利用效益空间特征分析 3.1 耕地利用效益时间变化分析根据耕地利用效益模型计算耕地利用效益值,以北安管理局和九三管理局耕地利用效益平均值代表垦区耕地利用效益,以北安市、五大连池市、讷河市、嫩江县、逊克县及孙吴县耕地利用效益平均值代表农区耕地利用效益,得到2006—2015年垦区和农区耕地利用经济、社会、生态和综合效益(图 2)。

|

Download:

|

| 图 2 2006—2015年垦区及农区耕地利用效益评价值 Fig. 2 Evaluation values of cultivated land use benefit in the reclamation areas and rural areas from 2006 to 2015 | |

垦区耕地利用效益较稳定,变化趋势大致分为3个阶段:2006—2008年,耕地利用社会效益、生态效益和综合效益先增加后减小,经济效益下降;2008—2012年,耕地利用经济效益先增加后减小,社会效益、生态效益和综合效益下降;2012—2015年,耕地利用社会和综合效益增加,经济效益先增加后减小,生态效益下降。研究期内,垦区耕地利用效益内部结构始终为社会效益>经济效益>生态效益。

农区耕地利用效益波动较大,变化趋势大致分为3个阶段:2006—2008年,耕地利用社会效益、经济效益和综合效益下降较快,生态效益先增加后减少;2008—2012年,耕地利用社会效益、生态效益和综合效益先增加后减小,其中,社会效益呈现明显的“倒U”型变化,而经济效益呈现先下降后上升的“U”型变化;2012—2015年,耕地利用经济、生态和综合效益缓慢下降,社会效益略有增加。研究期内,农区耕地利用效益内部结构在2009年后由经济效益>社会效益>生态效益变为社会效益>经济效益>生态效益。

3.2 耕地利用效益空间特征分析以行政区为基本评价单元,对比分析2015年垦区与农区耕地利用效益差异(表 2)。垦区耕地利用经济效益为0.631,比农区高30.17%。垦区种植业劳动效率、技术产出和粮食播种单产等指标超出农区一倍。由于垦区实行土地规模化经营管理,各农场种子公司统一供种,推广技术,作物单产水平高。此外,垦区机械化程度高,2015年北安管理局和九三管理局农业生产田间综合作业水平达98%以上,农业机械总动力127.9万kW,飞机作业面积24.50万hm2,农用大中型拖拉机5 809台,联合收获机2 046台;垦区耕地利用社会效益为0.768,超出农区38.31%。垦区人均粮食产量10 547.57 kg/人,超出农区3倍,人均种植业产值、人均耕地面积和农业从业人员人均纯收入约为农区的2倍。由于垦区实行土地规模化经营,粮食安全保障能力强,粮食产量高,且垦区人口仅为农区的1/7,社会满足程度高,对社会发展水平促进作用较大;垦区生态效益为0.413,略低于农区,其万元产值能耗和复种指数低于农区,但单位耕地化肥及农药施用量高于农区。垦区实行规模化经营,相比农区的分散经营,在能源利用上集约化程度高,但为保证粮食产量,化肥和农药施用量高于农区,对耕地造成一定污染。

|

|

表 2 2015年垦区与农区耕地利用效益比较 Table 2 Comparison of cultivated land use benefit between the reclamation areas and rural areas in 2015 |

基于黑龙江省西部地区2015年耕地利用效益评价值,以行政区为基本评价单元,借助Arcgis10.2软件的专题图显示功能对黑龙江西部地区耕地利用效益属性数据生成空间分布图(图 3)。耕地利用经济效益、社会效益和综合效益呈现出“中间高、四周低”的空间分布特征,高值区集中在北安管理局和九三管理局,周边县(市)耕地利用效益较均衡,孙吴县由于耕地面积小,粮食产量低,耕地利用效益经济和社会效益相对较低;耕地利用生态效益“西高东低”,孙吴县由于单位耕地化肥和农药施用量低,生态效益相对高,逊克县复种指数和单位耕地化肥施用量高,生态效益低,其他地区生态效益差异不大。

|

Download:

|

| 图 3 2015年黑龙江省西部地区耕地利用效益空间分布 Fig. 3 Spatial distributions of the benefits of cultivated land use in western Heilongjiang Province in 2015 | |

垦区与农区耕地利用经济-社会-生态效益耦合度均处于拮抗耦合阶段,但垦区耕地利用各效益间耦合度小于农区。垦区耕地利用经济-社会效益和经济-生态效益耦合度高于社会-生态效益耦合度;农区耕地利用经济-社会-生态效益耦合度相同,均为0.50(表 3)。

|

|

表 3 2015年垦区与农区耕地利用经济、社会和生态效益的耦合与协调性等级 Table 3 The coupling and coordination degrees of the economic-social-ecological benefits of cultivated land use between the reclamation areas and rural areas in 2015 |

耕地利用经济-社会效益耦合度由西向东逐渐降低,五大连池市、讷河市和嫩江县经济-社会效益耦合度较高,孙吴县和逊克县经济-社会效益耦合度偏低;耕地利用经济-生态效益耦合度四周高,中间低,五大连池、讷河市和嫩江县经济-生态效益耦合度较高,北安管理局和九三管理局经济-生态效益耦合度偏低;耕地利用社会-生态效益耦合度由中心向外逐渐升高,农区各县(市)社会-生态效益耦合度高于两垦区。值得注意的是,尽管农区耕地利用经济-社会-生态效益间耦合度均高于垦区,但其耕地利用经济和社会效益低于垦区,农区耕地利用效益并非真实意义上的高等级耦合,耦合度不能完全反映耕地利用协调有序发展程度(图 4)。

|

Download:

|

| 图 4 2015年黑龙江省西部地区耕地利用经济-社会-生态效益耦合度空间分布 Fig. 4 Spatial distributions of the coupling degrees of the economic-social-ecological benefits of cultivated land use in western Heilongjiang Province in 2015 | |

在耦合度的基础上测算各地区耕地利用经济-社会-生态效益协调发展度,弥补农区耕地利用效益低,但耦合度高的缺陷,从而真正反映耕地利用经济-社会-生态效益之间协调有序发展状况及水平。垦区耕地利用经济-社会-生态效益间基本协调,农区耕地利用经济-社会-生态效益间轻度失调。垦区耕地利用经济-社会效益协调度高于社会-生态效益及经济-生态效益协调度;农区经济-社会效益与社会-生态效益协调度相同,高于经济-生态效益协调度(表 3)。

耕地利用经济-社会效益协调发展度西部和东部高,北部和西南端低,九三管理局、北安管理局及嫩江县基本协调,其他地区轻度失调,其中,讷河市和孙吴县协调发展水平较低;耕地利用经济-生态效益协调发展度北部和中部高,东部和西南端低,仅九三管理局基本协调,其他地区轻度失调,其中,逊克县和讷河市协调水平较低;耕地利用社会-生态效益协调发展度中部和北部高,东部和西南端低,北安管理局、九三管理局和嫩江县基本协调,其他地区轻度失调,其中,北安市、讷河市和逊克县协调发展水平较低(图 5)。

|

Download:

|

| 图 5 2015年黑龙江省西部地区耕地利用经济-社会-生态效益协调度空间分布 Fig. 5 Spatial distributions of the coordination degrees of the economic-social-ecological benefits of cultivated land use in western Heilongjiang Province in 2015 | |

本文以黑龙江省西部地区为研究区,基于规模化和分散经营两种不同土地经营模式,从耕地利用效益入手,构建耕地利用效益评价指标体系,对比分析2006—2015年垦区与农区耕地利用经济、社会、生态和综合效益,得到如下结论:

1) 2006—2015年,垦区耕地利用经济效益、社会效益、生态效益和综合效益缓慢增长,农区耕地利用社会效益波动上升,经济、生态和综合效益波动下降。垦区及农区耕地利用经济和社会效益均高于生态效益。

2) 2015年,垦区耕地利用经济、社会和综合效益均高于农区,生态效益低于农区。垦区与农区耕地利用经济-社会-生态效益间耦合度均处于拮抗阶段,垦区耕地利用经济-社会-生态效益间处于基本协调发展水平,农区耕地利用经济-社会-生态效益处于轻度失调发展水平。

3) 土地经营模式不同是造成垦区与农区耕地利用效益差异的重要原因。垦区土地实行规模化经营,农区土地分散经营,造成两类地区在育种技术、机械化水平、粮食生产能力等方面的差距。在今后的耕地利用过程中,应探索合适的土地经营方式,以缩小两类地区耕地利用效益差距,同时重视经济、社会和生态效益的协调发展。

| [1] |

杜国明, 刘彦随. 黑龙江省耕地集约利用评价及分区研究[J]. 资源科学, 2013, 35(3): 554-560. |

| [2] |

刘彦随, 乔陆印. 中国新型城镇化背景下耕地保护制度与政策创新[J]. 经济地理, 2014, 34(4): 1-6. |

| [3] |

钱耀才. 我国农村土地规模化经营的现状及对策[J]. 农村经济, 2003(2): 61-62. |

| [4] |

王力.中国农地规模经营问题研究[D].重庆: 西南大学, 2012.

|

| [5] |

徐志刚, 李美佳, 罗玉峰, 等. 粮食规模生产经营的经济效应与经营风险研究:基于对玉米生产规模户和普通户的比较[J]. 玉米科学, 2017(5): 145-151. |

| [6] |

王琦. 推进我国农业规模化经营应注意的几个问题[J]. 经济纵横, 2011, 309(8): 82-85. |

| [7] |

刘雨杰, 马凤才. 浅谈垦区现代化大农业发展中存在的问题及对策[J]. 现代化农业, 2015(10): 38-39. Doi:10.3969/j.issn.1001-0254.2015.10.020 |

| [8] |

王怡婧, 雷国平. 黑龙江垦区土地资源可持续利用研究[J]. 资源开发与市场, 2012, 28(12): 1 099-1 101. |

| [9] |

张志国, 雷庆勇. 黑龙江垦区现代化农业发展问题研究[J]. 现代化农业, 2016(6): 22-23. |

| [10] |

丁静, 蒋平安. 基于SPSS的新疆耕地利用效益初探[J]. 新疆农业科学, 2010, 47(5): 1 036-1 040. |

| [11] |

庞英, 张绍江, 陈志刚. 山东省耕地利用效益的时空差异[J]. 广东土地科学, 2006, 26(6): 1 037-1 041. |

| [12] |

宋戈, 林佳, 孙丽娜. 黑龙江省东部垦区耕地利用效益时空分异特征[J]. 经济地理, 2010, 30(12): 2 061-2 066. |

| [13] |

邹静, 刘学录, 姚代宏. 基于DEA模型的平凉市耕地利用综合效益评价[J]. 甘肃农业大学学报, 2014, 49(5): 148-153. Doi:10.3969/j.issn.1003-4315.2014.05.027 |

| [14] |

聂艳, 乌云嘎, 于婧, 等. 基于能值分析的武穴市耕地利用效益时空特征分析[J]. 长江流域资源与环境, 2015, 24(6): 987-993. |

| [15] |

刘琼峰, 李明德, 段建南, 等. 基于GIS的湖南省耕地利用效益时空变异研究[J]. 经济地理, 2013, 33(9): 142-147. Doi:10.3969/j.issn.1000-8462.2013.09.022 |

| [16] |

吴涛, 任平. 基于综合评价的耕地利用效益时空特征分析:以四川省为例[J]. 四川师范大学学报(自然科学版), 2015, 38(5): 746-753. Doi:10.3969/j.issn.1001-8395.2015.05.021 |

| [17] |

王建庆, 冯秀丽. 浙江省耕地利用效益及其空间差异性[J]. 浙江农业科学, 2013, 1(10): 1 338-1 342. |

| [18] |

庞英, 张全景, 叶依广, 等. 我国耕地资源利用效益的数量经济分析[J]. 地理与地理信息科学, 2004, 20(4): 40-43. Doi:10.3969/j.issn.1672-0504.2004.04.010 |

| [19] |

周俊霞, 刘淑英, 王平. 甘肃省耕地利用效益时空分异特征[J]. 湖北农业科学, 2012, 51(2): 258-262. Doi:10.3969/j.issn.0439-8114.2012.02.012 |

| [20] |

谷秀兰, 黄朝明, 栾乔林, 等. 基于熵值法的县域耕地利用效益定量评价[J]. 江苏农业科学, 2015, 43(10): 533-537. |

| [21] |

王莹莹, 陈玉福. 德州市耕地利用效益评价[J]. 河南农业大学学报, 2017, 51(02): 274-281. |

| [22] |

李全峰.基于货币化的富锦市垦区与农区耕地利用综合效益对比分析[D].哈尔滨: 东北农业大学, 2014. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10224-1014341229.htm

|

| [23] |

朴春禹.黑龙江省九三垦区土地流转问题研究[D].长春: 吉林财经大学, 2015. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10207-1016903050.htm

|

| [24] |

牛海鹏, 张安录, 李明秋. 耕地利用效益体系与耕地保护的经济补偿机制重构[J]. 农业现代化研究, 2009, 30(2): 164-167. Doi:10.3969/j.issn.1000-0275.2009.02.009 |

| [25] |

宋戈, 梁海鸥, 林佳, 等. 黑龙江省垦区耕地利用综合效益评价及驱动力分析[J]. 经济地理, 2010, 30(5): 835-840. |

| [26] |

李全峰, 杜国明, 胡守庚. 不同土地产权制度下耕地利用综合效益对比分析:以黑龙江省富锦市垦区与农区为例[J]. 资源科学, 2015, 37(8): 1 561-1 570. |

| [27] |

聂学海, 宋戈, 王蓓, 等. 内蒙古自治区耕地利用效益时空特征分析[J]. 江苏农业科学, 2017, 45(4): 206-211. |

| [28] |

张文琦, 姜博, 罗冲, 等. 基于GIS的三江平原耕地利用效益研究[J]. 江苏农业科学, 2017, 45(23): 243-247. |

| [29] |

王富喜, 毛爱华, 李赫龙, 等. 基于熵值法的山东省城镇化质量测度及空间差异分析[J]. 地理科学, 2013, 33(11): 1 323-1 329. |

| [30] |

廖重斌. 环境与经济协调发展的定量评判及其分类体系:以珠江三角洲城市群为例[J]. 热带地理, 1999, 19(2): 171-177. Doi:10.3969/j.issn.1001-5221.1999.02.013 |

| [31] |

傅茜, 杨德刚, 张新焕, 等. 新疆绿洲城市城镇化质量与规模协调性空间格局[J]. 中国科学院大学学报, 2015, 32(5): 635-643. |

| [32] |

张文雅, 宋戈. 哈尔滨市耕地利用效益特征分析[J]. 水土保持研究, 2009, 16(6): 79-83. |

2019, Vol. 36

2019, Vol. 36