2. 中国科学院大学, 北京 100049

2. University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China

中国城市化与生态环境之间的现实矛盾已经成为可持续发展战略实施过程中备受关注的焦点[1]。随着城市人口比重的持续增长,经济水平的提高和生活水平的改善[2-3],城市的资源供给需求剧增,同时产生大量的固体废物、生活污水、工业废水以及废气等[4-5],造成一系列亟待解决的资源环境问题[6-8]。水资源的供需矛盾对城市化从量到质的提高上有深刻的影响,甚至是制约城市可持续发展的瓶颈[9-11]。以城市消费领域为主要部分的能耗模式,将会逐渐取代以往的能源消耗模式[12]。一些发达国家的居民生活能源消费已经超过工业能源消费成为主体,并呈现出随着人口与居民收入水平的增长而不断增加的特点;居民生活的能源消费成为能源消费与碳排放的重要贡献者[13]。污染物排放作为城市生态环境治理的重要抓手和突破口,已经贯穿经济社会发展全过程。

对于城市水资源消耗的相关研究表明,水资源的分配不均,导致各地区(城市)之间的水资源生态足迹呈现出显著的差异,而这种差异与各地区(城市)的水资源禀赋、经济发展水平、人口规模以及水资源利用效率等有关[11, 14-16]。在城市能源消费的研究上,气候条件、经济增长、城市化水平、居民生活质量的提高等都是城市能源消费的影响因素[17-20]。城市污染排放的研究结果显示,经济发展水平、人口规模和城市化水平等因素对污染排放的影响较为明显[21]。学者们对经济发展与环境质量关系的研究较多,并认为环境污染程度与经济发展呈现倒“U”形曲线关系[22-23];但也有研究表明经济增长与环境污染处于同步上升阶段,环境质量并未随经济增长而改善[24-25]。

城市是资源消费和污染排放的主要场所。随着城市人口的不断聚集,城市居民的生活水耗和能耗所占比日益增大。因此,本文选取2014年全国所有省会城市的社会经济统计数据(市辖区),运用相关分析和冗余分析的方法,研究气候、经济发展水平和城市规模对城市生活资源消耗和污染排放的影响程度,为不同地区城市化与资源环境之间的可持续发展提供科学依据。

1 数据与方法 1.1 研究样本和数据来源本文数据主要来自《中国城市统计年鉴》(2014)、《中国环境统计年报》(2014)及《中国统计年鉴》(2014)。省会城市作为省行政中心,在地域上覆盖全国,并且城市的规模、经济发展水平以及气候各异,在一定程度上代表中国不同类型的城市。因此,本文选取全国所有省会城市作为研究单元,除去数据缺失严重的城市(拉萨和海口),保留数据较完整的29个省会城市,构成分析样本。

1.2 指标选取和计算通过文献调研,遵循代表性、可获取性等指标选取原则,选取年均气温和年均降水为气候指标;总人口、地区生产总值和建成区面积城市为规模指标;人均地区生产总值和人均可支配收入为经济发展水平指标。资源消耗指标有居民生活能耗和居民生活用水。居民生活能耗为居民生活用电量、生活煤炭消费量和生活天然气消费量折算成标准煤后的能耗总量(表 1)。污染排放指标有生活污水排放量、工业废气排放量、工业固体废物产生量和工业废水排放量。

|

|

表 1 能源折算相关系数 Table 1 The correlation coefficients of energy conversion |

总人口为市辖区年末总人口,能够避免常住人口统计上的不确定性,地区生产总值也是市辖区范畴。“市辖区”是城市居民生活的聚集地也是城市经济活动的主要场所,基本反映城市的功能与其发展特点,并且,其界限相对稳定,数据可获得性较高,有利于城市之间的横向比较。在资源消耗指标的选取上,本文主要考虑城市居民生活的资源消费情况;污染排放主要考虑工业“三废”和城市居民的生活污水排放。

1.3 研究方法相关分析用于测度居民生活资源消耗、污染排放与影响因素之间的相互关系。为了更好地揭示城市气候、经济发展水平以及城市规模对居民生活资源消耗和污染排放的影响,本研究采用冗余分析(redundancy analysis,RDA)方法,将气候、经济发展水平以及城市规模作为解释变量,将资源消耗和污染排放作为响应变量,对2个(组)变量进行RDA分析。

RDA是一种线性多元直接梯度分析,它基于统计学的角度评价响应变量矩阵与解释变量矩阵之间的关系。RDA分析方法能有效地对多个解释变量进行统计检验,并确定对响应变量变化具最大解释能力的最小变量组,从而更好地反映响应变量与解释变量之间的关系[26]。研究表明,冗余分析已经被广泛应用于多种生态环境问题分析中[27-29]。

1.4 数据处理本文运用Microsoft Excel 2016对数据进行整理和转换:先计算响应变量中所有指标的人均量,再进行均值化处理;通过SPSS 20完成数据的统计分析,用Pearson相关系数评价不同变量之间的相关性;利用国际标准通用软件CANOCO 4.5进行冗余分析:先对响应变量进行去趋势对应分析(DCA),结果显示城市生活资源消耗和污染排放的排序轴梯度长度(LGA)分别为1.22和1.29,均小于3,适合用基于线性的冗余分析(RDA)。

2 结果与分析 2.1 城市生活资源消耗 2.1.1 资源消耗与影响因子的相关性分析从表 2可以看出,城市居民生活能耗与气温和降水之间呈极显著的负相关关系(P < 0.01),相关系数分别是-0.67和-0.58,而城市规模和经济发展水平与居民生活能耗的相关性在统计水平上不显著。城市居民生活用水与气温、降水、人均地区生产总值呈极显著的正相关关系(P < 0.01),相关系数分别是0.50、0.63和0.52;与人均可支配收入呈显著的正相关关系(P < 0.05),相关系数是0.37;与城市规模的相关性在统计水平上不显著。

|

|

表 2 资源消耗与影响因素之间的相关性分析 Table 2 Analysis of correlation between resource consumption and influencing factors |

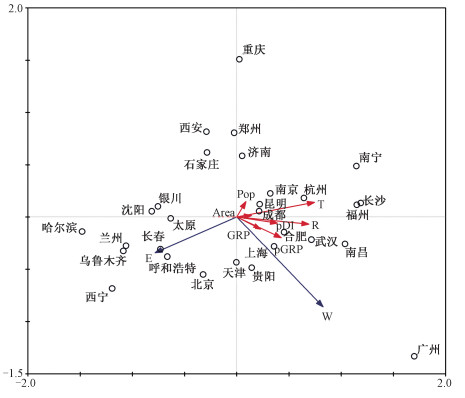

RDA将研究的响应变量(资源消耗)排序和解释变量(影响因子)排序表示在一个图上,可以直观地显示它们之间的关系(图 1)。从表 3可知,气温、降水、人均地区生产总值、人均可支配收入、地区生产总值及建成区面积指标在第1排序轴上的载荷较大,共同解释了82.9%的信息量;第2排序轴解释了17.1%的信息量;两轴的累积百分比总和为100%。由此说明这两个排序轴就可以反映出气候、经济发展水平和城市规模对城市居民资源消耗影响的基本信息(表 3)。从图 1可知,哈尔滨、西宁、乌鲁木齐、兰州、沈阳、长春、银川、呼和浩特、太原的居民生活能源消耗量与居民生活用水量相比较大;广州、长沙、福州、南宁、南昌、武汉、杭州、合肥、南京、上海的居民生活用水量较居民生活用水量突出。

|

Download:

|

| Pop-总人口;Area-建成区面积;GRP-地区生产总值;pDI-人均可支配收入;pGRP-人均地区生产总值;T-气温;R-降水;E-居民生活能耗;W-居民生活用水。 图 1 资源消耗与影响因子的RDA三序图 Fig. 1 RDA triplots showing correlation between resource consumption and influencing factors | |

|

|

表 3 资源消耗与影响因子相关性累计百分比 Table 3 Cumulative percentage of correlation between resource and influencing factors |

从表 4可知,所有影响因素对全国省会城市居民生活资源消耗的总解释变异量为0.48,各类影响因素对资源消耗的解释变异量从大到小依次为气候(0.40)、经济发展水平(0.14)和城市规模(0.11)。

|

|

表 4 影响因子对资源消耗的解释变异量 Table 4 Explained variance of influencing factors on resource consumption |

从表 5可以看出,污染排放的主要影响因子随污染排放种类的不同而产生差异。城市生活污水排放与气温和降水之间的相关系数分别为0.59(P < 0.01)和0.64(P < 0.01);与人均地区生产总值和人均可支配收入的相关系数分别为0.42(P < 0.05)和0.37(P < 0.05);与总人口、地区生产总值和建成区面积的相关性在统计水平上不显著。城市工业固体废物产生量与总人口、地区生产总值、建成区面积、人均地区生产总值和人均可支配收入的相关系数分别为-0.46(P < 0.05)、-0.46(P < 0.05)、-0.44(P < 0.05)和-0.39(P < 0.05);与气温和降水的相关性在统计水平上不显著。城市工业废气排放量与总人口和建成区面积的相关系数分别为-0.41(P < 0.05)和-0.48(P < 0.01);与人均可支配收入和气温的相关系数分别是-0.43(P < 0.05)和-0.45(P < 0.05)。城市工业废水排放量与各因素之间的相关性在统计水平上不显著。

|

|

表 5 污染排放与影响因子之间的相关性分析 Table 5 Analysis of correlation between pollution emission and influencing factors |

RDA将研究的响应变量(污染排放)排序和解释变量(影响因子)排序表示在一个图上,可以直观地显示它们之间的关系(图 2)。

|

Download:

|

| 图 2 污染排放与影响因子的RDA三序图 Fig. 2 RDA triplots showing correlation between pollution emission and influencing factors | |

从表 6可知,气温、降水、人均可支配收入、人均地区生产总值、地区生产总值、建成区面积和总人口指标在第1排序轴上的载荷较大,解释了74.5%的信息量;第2排序轴解释了16.7%的信息量;两轴的累积百分比总和为91.2%。由此说明两个排序轴就可以反映出气候、经济发展水平和城市规模对城市污染排放的影响的基本信息。

|

|

表 6 污染排放与影响因子相关性累计百分比 Table 6 Cumulative percentage of correlation between resource and influencing factors |

从表 7可知,所有影响因素对全国省会城市污染排放的总解释变异量为0.48,各类影响因素对污染排放的解释变异量从大到小依次为城市规模(0.21)、经济发展水平(0.17)和气候(0.16)。

|

|

表 7 影响因子对污染排放的解释变异量 Table 7 Explained variance of influencing factors on pollution emission |

从图 2可知,广州、长沙、杭州、上海、武汉、南宁、福州、南昌、合肥、昆明以污水废水排放为主;西宁、兰州、银川、乌鲁木齐、太原、呼和浩特、石家庄属于以工业废气和固体废物排放为主。

3 讨论 3.1 城市生活资源消耗的主要影响因素从结果可知,气候因素对资源消耗的解释变异量最大(0.40),其次是经济发展水平(0.14)和城市规模(0.11)。由此说明,气候是影响中国省会城市生活资源消耗主要因素。

首先,生活能耗与气温的相关系数为-0.67(P < 0.01),说明年均温度较低的城市生活能耗高。冬季低温时,北方城市主要以燃煤燃气供暖,南方城市主要靠电力取暖。由于电力取暖效率高于燃煤燃气,因此年均温度较低的北方城市用于供暖的生活能耗量较大。夏季高温时,居民对空调和电扇等降温设备的使用率较高,电力资源的消耗量增大。但是,由于电力资源的使用效率要高于煤炭和天然气,因此年均温度较高的南方城市生活能耗较低。生活能耗与降水的相关系数为-0.58(P < 0.01),说明年均降水量较高的城市生活能耗低。中国的年降水量空间特点表现在从东南沿海向西北递减,因此东南沿海地区城市的年降水量比较丰富。而东南沿海地区的经济国际化程度高、发展快,为经济发达地区,其能源开发技术先进,能源使用效率相对较高。由此,年均降水量丰富的东南沿海城市生活能耗较低。

其次,生活用水量与气温和降水的相关系数分别为0.50(P < 0.01)和0.63(P < 0.01),说明年均温度较高、降水量较大的城市生活用水量高。一方面,高温促使人体水分消耗增大,增加居民对饮用水的需求并提高居民洗澡和换洗衣物的频率,因此加大生活用水量。另一方面,在降水丰富的东南沿海城市,其经济水平发达,居民对生活用水的需求随着人均地区生产总值和人均可支配收入增加。结合表 2可知,居民生活用水与人均地区生产总值和人均可支配收入呈正比,相关系数分别为0.52(P < 0.01)和0.37(P < 0.05)。前人的研究也发现,经济增长是造成中国城市生活用水增加的主要因素[30-34]。从居民生活用水的使用类型上看,主要可以分为两个部分,一部分是基本用水,即保障居民基本生活的用水,比如饮用、洗漱;另一部分则是居民用于提高生活质量的用水,比如擦洗汽车、洗碗机、洗衣机用水等。因此,对于降水量大且经济水平高的城市,其生活质量高,购买力强,卫生设备齐全,用水条件也好,对水资源的消费量大[30, 35-37]。

3.2 城市污染物排放的主要影响因素从结果可知,城市规模对污染排放的解释变异量的最大(0.21),其次是经济发展水平(0.17)和气候(0.16)。因此,城市规模是污染排放的主要影响因素。

由于工业废气排放量与总人口和建成区面积的相关系数分别为-0.41(P < 0.05)和-0.48(P < 0.01),与人均可支配收入的相关系数为-0.43(P < 0.05);工业固体废物产生量与总人口和地区生产总值以及建成区面积的相关系数依次为-0.46(P < 0.05)、-0.46(P < 0.05)和-0.44(P < 0.05),与人均地区生产总值和人均可支配收入的相关系数分别是-0.39(P < 0.05)和-0.46(P < 0.05)。因此,工业废气和固体废物的排放量与城市规模和经济发展水平呈显著的负相关关系。从图 2可知,西宁、兰州、银川、乌鲁木齐、太原、贵阳等西北城市和部分西南城市的工业废气和固体废物的排放量较大,但其人口规模小、经济水平相对落后,对污染物的集中处理能力较弱;重庆、北京、南京、杭州、长沙、广州等城市的经济实力强,加上人才聚集带来的科学技术优势,清洁技术得到研发和推广,有利于减少城市生活资源的消耗和污染产生,使得工业的废气和固体废物的排放量随之减少。

生活污水排放量与人均地区生产总值和人均可支配收入的相关系数分别为0.42(P < 0.05)和0.37(P < 0.05),因此生活污水排放量与经济发展水平呈现显著的正相关关系。城市生活污水排放量主要包括居民生活污水排放量、公共设施污水排放量、第三产业污水排放量及雨污[35]。首先,由于人均可支配收入增加,居民生活质量得到改善,生活用水量增加,污水排放也随之增加。其次,人均地区生产总值增加,第三产业迅速发展,公共设施逐步齐全和完善,其中各个部门的管理和运作都需要消耗水资源并产生污水排放。第三,生活污水排放量增加的社会成本无需排污者自身承担,且生活污染物的监管非常困难,人均生活污水的排放量随之持续增加[38]。因此,经济发展水平较高的城市其生活污水排放量也高(如北京、南京、杭州、长沙、广州等城市,见图 2)。

4 结论中国城市的资源环境直接影响着中国城市化的速度与质量。因此,明确各地区城市的资源消耗以及污染排放的关键限制因素,并采取各自适宜的措施和对策,有利于提高城市的资源利用效率和环境治理能力,减少资源消耗和污染排放,对城市乃至区域的资源可持续发展以及生态环境的保护具有重要意义。本文研究的主要结论如下:

1) 对于中国省会城市,气候是影响城市生活资源消耗的主要因素(解释变异量为0.40),其次是经济发展水平(0.14)和城市规模(0.11)。年均温度较高和年均降水量丰富的城市,其生活能源消耗较低、生活用水量较高(如中国东南沿海城市)。

2) 城市规模是限制城市污染排放的首要因子(解释变异量为0.21),其次是经济发展水平(0.17)和气候(0.16)。城市总人口数、地区生产总值和建成区面积较小的城市,其工业废气和工业固体废物的排放量较大(如中国西北城市);人均地区生产总值大、人均可支配收入高、年均温度较高以及年均降水量大的城市,其生活污水排放量越大(如中国东南沿海城市)。

| [1] |

张理茜, 蔡建明, 王妍. 城市化与生态环境响应研究综述[J]. 生态环境学报, 2010, 19(1): 244-252. Doi:10.3969/j.issn.1674-5906.2010.01.045 |

| [2] |

Branscomb L M. Sustainable cities:safety and security[J]. Technology in Society, 2006, 28(1/2): 225-234. |

| [3] |

Cohen B. Urbanization in developing countries:current trends, future projections, and key challenges for sustainability[J]. Technology in Society, 2006, 28(1): 63-80. |

| [4] |

Yin K, Li X Q, Zhang G Q, et al. Analysis of socio-economic driving forces on built-up area expansion in Xiamen[J]. International Journal of Sustainable Development & World Ecology, 2010, 17(4): 279-284. |

| [5] |

Al-Mulali U, Fereidouni H G, Lee J Y M, et al. Exploring the relationship between urbanization, energy consumption, and CO2 emission in MENA countries[J]. Renewable & Sustainable Energy Reviews, 2013, 23(4): 107-112. |

| [6] |

Bloom D E, Canning D, Fink G. Urbanization and the wealth of nations[J]. Science, 2008, 319(5864): 772-775. Doi:10.1126/science.1153057 |

| [7] |

罗媞, 刘艳芳, 孔雪松. 中国城市化与生态环境系统耦合研究进展[J]. 热带地理, 2014, 34(2): 266-274. |

| [8] |

王少剑, 方创琳, 王洋. 京津冀地区城市化与生态环境交互耦合关系定量测度[J]. 生态学报, 2015, 35(7): 2 244-2 254. |

| [9] |

陈艳萍, 胡玉盼. 基于组合赋权的水污染物总量区域分配方法[J]. 水资源保护, 2015, 31(6): 170-173. |

| [10] |

谭红兵, 金犇, 王若安, 等. 平凉黄土山地带气候变化、人类活动与水资源问题[J]. 水资源保护, 2015, 31(6): 45-51. |

| [11] |

马剑锋, 秦腾, 佟金萍. 干旱区水资源生态足迹变动及影响因素的分析[J]. 统计与决策, 2016(18): 100-103. |

| [12] |

中国环境与发展国际合作委员会秘书处. 中国环境与发展国际合作委员会2007-2009政策研究成果[M]. 北京: 中国环境科学出版社, 2010.

|

| [13] |

孙涵, 周丽娜, 郭海湘. 中国城镇居民生活完全能源消费的测算及趋势分析[J]. 中国能源, 2014, 36(4): 40-44. Doi:10.3969/j.issn.1003-2355.2014.04.009 |

| [14] |

黄初龙, 郑朝洪. 福建省水资源供需平衡区域差异分析[J]. 资源科学, 2009, 31(5): 750-756. Doi:10.3321/j.issn:1007-7588.2009.05.005 |

| [15] |

许朗, 黄莺, 刘爱军. 基于主成分分析的江苏省水资源承载力研究[J]. 长江流域资源与环境, 2011, 20(12): 1 468-1 474. |

| [16] |

李红伟, 徐强, 杨玉蓉, 等. 中国水资源利用的比较优势分析:以浙江、湖南、青海省为例[J]. 国土与自然资源研究, 2013(4): 66-68. Doi:10.3969/j.issn.1003-7853.2013.04.022 |

| [17] |

张晓平. 20世纪90年代以来中国能源消费的时空格局及其影响因素[J]. 中国人口·资源与环境, 2005, 15(2): 38-41. Doi:10.3969/j.issn.1002-2104.2005.02.009 |

| [18] |

姚永玲. 北京城市发展中的能源消耗影响因素分析[J]. 中国人口·资源与环境, 2011, 21(7): 40-45. Doi:10.3969/j.issn.1002-2104.2011.07.007 |

| [19] |

滕飞, 刘毅, 金凤君. 中国特大城市能耗变化的影响因素分解及其区域差异[J]. 资源科学, 2013, 35(2): 240-249. |

| [20] |

马晓钰, 李强谊. 中国能源消费区域差异分解及影响因素分析[J]. 工业技术经济, 2014(10): 114-124. Doi:10.3969/j.issn.1004-910X.2014.10.013 |

| [21] |

周侃, 樊杰. 中国环境污染源的区域差异及其社会经济影响因素:基于339个地级行政单元截面数据的实证分析[J]. 地理学报, 2016, 71(11): 1 911-1 925. |

| [22] |

Grossman G M, Krueger A B. Economic growth and the environment[J]. Nber Working Papers, 1994, 110(2): 353-377. |

| [23] |

胡宗义, 文晓茜, 刘亦文. 中国污染物排放强度及其收敛性的区域差异研究[J]. 经济数学, 2014(4): 59-64. Doi:10.3969/j.issn.1007-1660.2014.04.010 |

| [24] |

马树才, 李国柱. 中国经济增长与环境污染关系的Kuznets曲线[J]. 统计研究, 2006(8): 37-40. Doi:10.3969/j.issn.1002-4565.2006.08.009 |

| [25] |

牛海鹏, 朱松, 尹训国, 等. 经济结构、经济发展与污染物排放之间关系的实证研究[J]. 中国软科学, 2012(4): 160-166. Doi:10.3969/j.issn.1002-9753.2012.04.018 |

| [26] |

Nobes K, Henderson U R. Is light the limiting factor for the distribution of benthic symbiont bearing foraminifera on the great barrier reef?[J]. Journal of Experimental Marine Biology & Ecology, 2008, 363(1/2): 48-57. |

| [27] |

Brink P J V D, Brink N W V D, Braak C J F T. Multivariate analysis of ecotoxicological data using ordination:demonstrations of utility on the basis of various examples[J]. Australasian Journal of Ecotoxicology, 2003, 9: 141-156. |

| [28] |

Legendre P, Oksanen J, Braak C J F T. Testing the significance of canonical axes in redundancy analysis[J]. Methods in Ecology & Evolution, 2011, 2(3): 269-277. |

| [29] |

Shen Z, Hou X, Li W, et al. Impact of landscape pattern at multiple spatial scales on water quality:a case study in a typical urbanised watershed in China[J]. Ecological Indicators, 2015, 48: 417-427. Doi:10.1016/j.ecolind.2014.08.019 |

| [30] |

张智, 梁健. 重庆主域区居民生活用水状况研究[J]. 给水排水, 2002, 28(10): 30-33. |

| [31] |

Piper S. Impact of water quality on municipal water price and residential water demand and implications for water supply benefits[J]. Water Resources Research, 2003, 39(5): 135-155. |

| [32] |

Arbués F, Barberán R, Villanúa I. Price impact on urban residential water demand:a dynamic panel data approach[J]. Water Resources Research, 2004, 40(11): 151-175. |

| [33] |

冯业栋, 李传昭. 居民生活用水消费情况抽样调查分析[J]. 重庆大学学报(自然科学版), 2004, 27(4): 154-158. |

| [34] |

李雪铭, 张丹. 城市化与我国北方城市居民用水关系的定量研究:以大连市为例[J]. 干旱区资源与环境, 2006, 20(1): 18-22. Doi:10.3969/j.issn.1003-7578.2006.01.004 |

| [35] |

曹连海, 宋刚福, 陈南祥. 城市生活污水排放量的影响因子分析及关联性研究[J]. 环境科学与技术, 2009, 32(1): 102-106. Doi:10.3969/j.issn.1003-6504.2009.01.024 |

| [36] |

胡峰.城市居民生活用水需求影响因素研究[D].杭州: 浙江大学, 2006.

|

| [37] |

张伟, 朱明琪, 黄丹丹, 等. 应用层次分析法确定城市生活污水排放量影响因素的权值[J]. 环境科学与管理, 2010, 35(3): 54-57. Doi:10.3969/j.issn.1673-1212.2010.03.014 |

| [38] |

尹希果, 桑守田. 中国经济增长中的污水排放特征分析[J]. 中国地质大学学报(社会科学版), 2010, 10(2): 12-16. Doi:10.3969/j.issn.1671-0169.2010.02.003 |

2019, Vol. 36

2019, Vol. 36