2. 中国科学院大学, 北京 100049

2. University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China

道路网络是社会发展的产物,在促进社会经济发展的同时,也对生态环境产生很多负面影响,如环境污染、景观破碎化、动物栖息地破坏等[1],影响范围已涉及全球陆地的15%~20%[2],道路的生态影响逐渐发展成为景观生态学的研究热点。20世纪90年代以来,学者们对景观尺度上道路的影响已开展系统的研究,研究的道路结构包括单一道路和复杂道路网络[3-5],研究范围包括森林等人类活动较小和城市等人类活动较大的区域[6-7],研究内容包括道路对景观破碎化、景观连接度以及景观格局等方面的影响[7-9]。

道路与景观格局相互影响和制约,研究道路生态风险有利于确定道路对生态环境的影响[10]。景观生态风险是在区域景观尺度上描述生态系统的结构和功能等由于外界干扰而产生不利影响的可能性和危害程度[11]。学者们已在道路景观生态风险方面开展了一些研究,例如:Mo等[12]以北京为例,探讨2000—2010年间道路网络扩展对景观生态风险变化的影响;张兆苓等[13]基于土壤侵蚀指数和脆弱度指数构建景观生态风险模型,探讨不同道路等级和不同缓冲区范围内景观生态风险的差异;范科红等[14]利用空间统计学方法分析渝宜高速公路重庆段景观生态风险的变化规律。但目前大多数研究区尺度较小、生态环境单一,对于大尺度且生态复杂地区的研究比较少。

“中国-中南半岛经济走廊”是2015年3月发布的《推动共建丝绸之路和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》中提出的6大经济走廊之一,具有重要的战略意义;沿途国家较多,地形和生态状况复杂,并跨越多类自然保护区。本研究以“中国-中南半岛经济走廊”为研究区,在地理信息系统(GIS)的支持下,通过分析道路网络和景观格局的分布规律,探讨道路网络对景观生态风险的影响,有利于协调经济发展和生态保护间的关系,有效管理道路和周围的生态系统。

1 研究区概况研究区与《全球生态环境遥感监测年度报告》中“中国-中南半岛经济走廊”的研究范围一致(图 1)。“中国-中南半岛经济走廊”是“一带一路”6大经济走廊之一,该走廊以中国广西南宁和云南昆明为起点,以新加坡为终点,并以沿线中心城市为依托,以铁路、公路为载体和纽带,其建设对中国具有重要的战略意义。随着“一带一路”的实施,“中国-中南半岛经济走廊”的基础设施不断完善,印尼雅万高铁、中老铁路、中泰铁路等项目均在不断加速推进。

|

Download:

|

| 图 1 研究区地理位置 Fig. 1 Location of the study area | |

“中国-中南半岛经济走廊”沿途经过的生态景观复杂,北段穿越高海拔区域,约有700km的廊道穿越海拔高于2000m的山区地带,南部有多类自然保护区,缓冲区范围内自然保护区多达259个,复杂的地形和对珍稀动物的保护分别是北段和南段的生态约束因素[15]。

2 数据及方法 2.1 实验数据所需的道路网络数据来源于OpenStreetMap网站(http://www.openstreetmap.org),包括研究区范围内各个国家的铁路、1~4级公路共5种道路网络矢量数据。景观格局和景观生态风险分析所需的土地覆盖数据来源于清华大学地球系统科学研究中心的数据服务网站(http://data.ess.tsinghua.edu.cn/data/temp/OBOR/),数据空间分辨率为250m,包含农田、森林、草地、灌丛、水体、裸地、不透水层和冰雪共8种类型。

2.2 核密度分析核密度分析利用GIS系统计算移动窗口中的点密度或者线密度[16],在景观生态上已广泛应用于对道路网络空间特征的分析[17-18]。假设x1,…,xn是根据函数f获取的独立且相对分散的采样点,则f(x)代表点x在公式f处的值:

| $ {f_n}\left( x \right) = \frac{1}{{nh}}\sum\limits_{i = 1}^n {} {\rm{ }}k\left( {\frac{{x - {x_i}}}{h}} \right). $ | (1) |

式中:k(x)代表核分析功能;h为带宽;x-xi代表x与xi之间的距离;n代表采样点的总数目。

核密度估算的具体方法分为5个步骤:统计落在搜索半径内的道路;确定输出栅格的大小;通过核函数计算每个道路部分对各个栅格的密度贡献值;针对于每个栅格,计算其密度值;输出栅格[16]。在所有参数中,带宽h对计算结果的影响最大,搜索半径参数值越大,生成的密度栅格越平滑但概化程度越高。经反复多次试验,最终选定的带宽为15000m。同时,考虑到各级道路网络对景观格局和景观生态风险的影响程度不同,结合实际情况和专家意见,将铁路、1~4级公路分别赋予4、4、3、2、1的权重,利用ArcGIS10.3对道路进行核密度分析。

2.3 景观生态风险指数的构建景观生态风险指数的构建主要基于景观干扰度指数和景观脆弱度指数[12, 19]。干扰度指数(Ei)反映景观格局对外部干扰的抵抗能力,通常由景观破碎度(Ci)、景观分离度(Qi)、景观优势度(DOi)按照相应的权重进行构建[12];脆弱度指数(Fi)反映景观内部维持稳定性的能力[20]。

相关指数的计算方法如表 1。其中,ni代表景观类型i的斑块数;N代表所有景观类型的总斑块数;Ai代表景观类型i的面积;A代表景观的总面积;Bi代表斑块i出现的样方数;B代表总样方数;Si代表斑块i的面积;S代表样方总面积;a,b,c分别代表Ci、Si、DOi的权重。

|

|

表 1 景观指数计算 Table 1 Calculation methods for landscape indices |

对于景观干扰度指数,a+b+c=1。“中国-中南半岛经济走廊”的道路建设对景观破碎度影响最大,其次是景观分离度,对景观优势度影响最小。结合研究区实际情况并参考前人研究成果[20-21],最终确定景观破碎度、景观分离度、景观优势度的权重分别为0.5、0.3、0.2,由此获得景观干扰度指数。

2.3.2 脆弱度指数本研究区景观类型中裸地最脆弱,其次是水体,不透水层最稳定。参考以往的研究[20-21],将脆弱度等级赋值为:裸地7,水体6,农田5,草地4,灌木丛3,森林2,不透水层1,并进行归一化处理,由此获得景观脆弱度指数。

2.3.3 景观生态风险指数计算| $ {\rm{ERI}} = \sum\limits_{i = 1}^N {} \frac{{{S_{ki}}}}{{{S_k}}}{\sqrt {{E_i} \times F} _i}, $ | (2) |

式中:ERI代表景观生态风险,N代表景观类型的种类,Ski代表景观类型i在样方k中的面积,Sk代表样方总面积,Ei代表景观类型i的干扰度指数,Fi代表景观类型i的脆弱度指数。

根据研究区的实际范围和采样工作量,基于ArcMap软件利用等间距系统采样法对景观生态风险指数进行空间化,共生成504个采样格网(格网大小为66.0km×43.7km)。计算每个采样区的景观生态风险指数,并把该值作为采样区中心点的属性值,利用Kriging插值方法得到整个研究区的景观生态风险分布图。

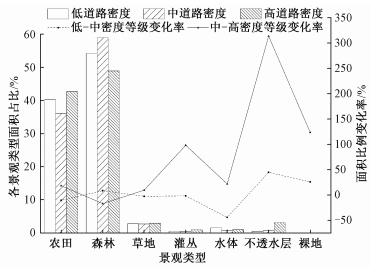

3 结果与分析 3.1 基于核密度的道路网络分析道路网络核密度计算结果(图 2)清晰反映研究区道路网络密度的空间分布特征。道路网络密度变化范围为0.01~0.83km/km2,高密度区主要集中在道路的交汇处,呈现出由高密度区向低密度区递减的趋势。在研究区范围内,中国南宁和昆明、泰国南部曼谷周边、马来西亚西部沿岸、云南和老挝北部的道路网络密度显著高于其他地区。可以发现,道路网络较发达地区一般以大城市为中心或处于沿海等地带,与地理位置、政治文化等因素密切相关。利用自然间断法将道路网络密度分为低、中、高3个密度等级,统计不同密度等级下各景观类型的面积占比以及面积占比在道路密度等级间的变化率(图 3)。在各个密度等级中,森林所占面积比例均最高,超过48%,农田次之,二者面积比例之和高于90%,是研究区主要的景观类型;草地面积比例次于森林和农田,处于3%左右;裸地所占面积比例最低,均低于0.2%。从各景观类型的面积比例变化率曲线可以看出,不透水层和裸地在两条变化率曲线中均为正值且变化率值很大,其中不透水层在中-高密度等级间的变化率高达313%。可见,不透水层对道路网络密度变化最敏感,裸地次之。

|

Download:

|

| 图 2 道路网络核密度空间分布 Fig. 2 Spatial pattern of road network density | |

|

Download:

|

| 图 3 不同道路密度等级下景观类型面积占比 Fig. 3 Area ratios of landscape types at different road density levels | |

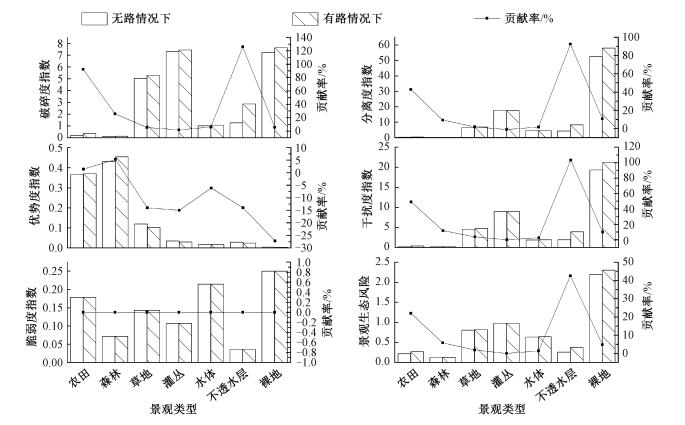

在有道路网络和无道路网络两种情况下,计算不同景观类型各景观格局指数,分析道路网络的贡献率(图 4)。灌丛、裸地和草地的景观破碎度相比其他景观类型较高,说明裸地、灌丛和草地在单位面积上的斑块数目比较多,各斑块之间比较离散;就分离度和干扰度指数而言,裸地的指数值远高于其他景观类型,而农田和森林的指数值很低;森林和农田的优势度指数均超过0.35,说明森林和农田在研究区景观类型占据主导地位;水体和裸地的脆弱度指数最高,不透水层的脆弱度指数最低,可见水体和裸地维持自身稳定性的能力比较差,而不透水层维持自身稳定性的能力非常强;景观生态风险指数的构建基于以上各景观格局指数,研究区各景观类型的生态风险由高到低依次为:裸地、灌丛、草地、水体、不透水层、农田、森林。

贡献率曲线(图 4)显示道路网络对不同景观类型的景观格局影响差异。在景观破碎度、景观分离度、景观干扰度指数以及景观生态风险指数中,道路网络贡献率曲线的变化趋势基本一致,均在不透水层达到最高值,其次是农田,而对灌丛的贡献率最低。不透水层是相对于植被和土壤渗透率较小的建筑表面,人类活动频繁,道路的密集建设对景观破碎化的加剧程度格外严重;从景观类型面积占比随道路密度的变化趋势(图 3)可以看出,不透水层的建设对道路密度变化的敏感性远高于其他景观类型,最终导致道路网络的参与对不透水层景观生态风险的影响程度最高。

|

Download:

|

| 图 4 景观格局指数及道路贡献率 Fig. 4 Landscape indices and the contribution rates of roads | |

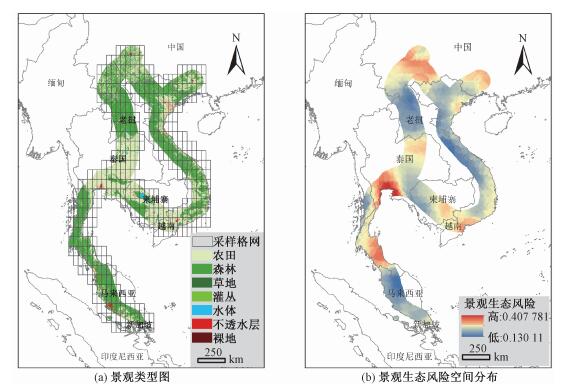

基于研究区景观类型数据和504个采样格网(图 5(a)),由公式(2)计算各采样区的景观生态风险指数,利用Kriging插值得到研究区景观生态风险的空间分布状况(图 5(b))。研究区的景观生态风险分布呈现出空间异质性,不同地区间生态风险值差异较大,处于研究区北部的中国、中西部的泰国都存在生态风险较高区域,明显高于其他地区。

|

Download:

|

| 图 5 基于景观类型数据构建的景观生态风险图 Fig. 5 Map of landscape ecological risk based on landscape type data | |

结合以往研究[12, 14]利用自然间断法对景观生态风险进行分级,分为低(0.0086~0.1572)、较低(0.1572~0.2590)、中(0.2590~0.3807)、较高(0.3807~0.5601)、高(0.5601~0.8341)5种生态风险等级,统计研究区范围内不同国家各景观生态风险等级面积占比(表 2)。处在高风险区的有中国和泰国两个国家,泰国的面积比例最高,为12.75%;处在较高风险区的国家包括除印度尼西亚、新加坡、老挝以外的其他6个国家,其中,中国的面积占比高达46.69%,泰国为27.86%;中风险区包含所有国家,新加坡的比例最高,为100%;较低风险区中,越南、印度尼西亚、缅甸、马来西亚和柬埔寨的面积比例均超过40%;较低风险区中,老挝面积比例最高,其次是马来西亚。综合分析发现,在研究区范围内,中国和泰国部分的景观生态风险相对较高,老挝和马来西亚部分的景观生态风险相对较低。

|

|

表 2 不同国家各生态风险等级分布 Table 2 Distributions of ecological risk levels in different countries |

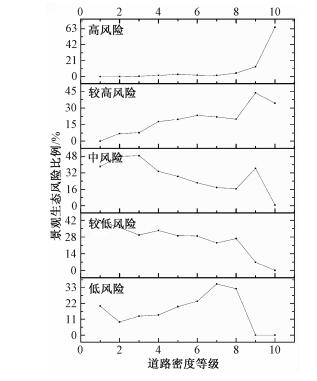

随着道路网络密度的变化,不同景观生态风险等级的面积比例呈现出一定的变化趋势(图 6)。高风险区和较高风险区面积比例随道路密度的增大呈上升趋势,在道路密度等级为10级时,二者比例之和超过95%。中风险区和较低风险区在低密度等级内所占面积比例较高,随道路网络密度的增加呈下降趋势。

|

Download:

|

| 图 6 不同道路密度等级内各生态风险等级比例 Fig. 6 Proportions of ecological risks at different road density levels | |

低风险区面积比例的变化趋势与以上4种风险区不同,在道路密度等级为7时最大、8~9级间急剧下降,在9级和10级时接近于零。经分析发现,低风险区主要分布在道路网络密度呈中偏高状态的森林景观内,道路密度等级逐渐增大,包含的低风险区面积随之增多;而道路网络密度为9级和10级的区域分布在不透水层周围,几乎不包含森林景观,低风险等级的面积比例骤然下降。由此可见,道路网络密度的变化是影响景观生态风险级别的重要因素,道路网络密度对景观生态风险具有一定的指示作用。

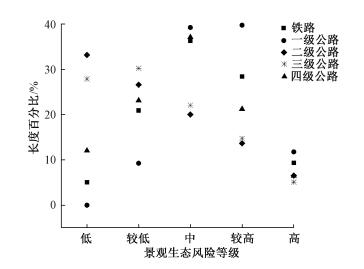

通过统计各景观生态风险等级内不同道路等级的长度百分比(图 7),分析景观生态风险与道路等级间的相关性。以铁路和一级公路为例,二者的长度比例在中、较高、高生态风险等级内均居前2位;在低、较低风险等级内,二者所占比例相对其他等级道路较低。分析结果表明,景观生态风险和道路等级之间同样具有一定的相关性。

|

Download:

|

| 图 7 不同生态风险等级内道路长度比例 Fig. 7 Proportions of road lengths at different ecological risk levels | |

本研究以“中国-中南半岛经济走廊”为例,基于景观生态风险模型以及核密度方法,分析研究区道路网络影响下景观生态风险的空间分布规律,为经济发展中生态保护提供重要的参考。“中国-中南半岛经济走廊”范围内的道路网络密度呈现出明显的区域差异,高密度区主要集中在大城市等道路交汇处。景观类型以森林和农田为主,而不透水层对道路网络密度变化最敏感,在中-高道路密度等级间的变化率高达313%。不同景观类型各景观格局指数差异较大,道路对不同景观类型的贡献率也有所差异,除优势度和脆弱度指数外,道路均对不透水层和农田的贡献率较高。研究区景观生态风险呈现出空间异质性,中国和泰国部分地区景观生态风险明显高于其他区域,且景观生态风险与道路网络密度和等级均呈现出一定的相关性,随着道路等级和道路密度的增加,景观生态风险呈现出上升趋势。因此,在经济发展和环境保护中,应针对不同区域和不同景观类型制定相应的保护政策。

本研究还存在很多不足之处,有待进一步改进。本研究景观生态风险指数模型的构建仅基于景观破碎度、景观分离度等景观指数,而忽略了研究区如土壤污染、地形等其他因素[21-22],对景观生态风险空间特征的分析也缺乏相应的空间统计方法[23]。其次,本研究主要分析道路网络密度对景观生态风险的影响,而未对道路网络缓冲区、车流量等因素进行研究。因此,后续工作中应把道路的其他属性一并给予考虑,深入分析道路网络对景观生态风险的影响。

| [1] |

刘佳妮, 李伟强, 包志毅. 道路网络理论在景观破碎化效应研究中的运用:以浙江省公路网络为例[J]. 生态学报, 2008, 28(9): 4352-4362. DOI:10.3321/j.issn:1000-0933.2008.09.034 |

| [2] |

宗跃光, 周尚意, 彭萍, 等. 道路生态学研究进展[J]. 生态学报, 2003, 23(11): 2396-2405. DOI:10.3321/j.issn:1000-0933.2003.11.024 |

| [3] |

高峻, 宋永昌. 上海西南城市干道两侧地带景观动态研究[J]. 应用生态学报, 2001, 12(4): 605-609. DOI:10.3321/j.issn:1001-9332.2001.04.030 |

| [4] |

Liu S L, Cui B S, Dong S K, et al. Evaluating the influence of road networks on landscape and regional ecological risk:a case study in Lancang River Valley of Southwest China[J]. Ecological Engineering, 2008, 34(2): 91-99. DOI:10.1016/j.ecoleng.2008.07.006 |

| [5] |

李月辉, 吴志丰, 陈宏伟, 等. 大兴安岭林区道路网络对景观格局的影响[J]. 应用生态学报, 2012, 23(8): 2087-2092. |

| [6] |

Xie Y C, Gong J, Sun P, et al. Impacts of major vehicular roads on urban landscape and urban growth in an arid region:a case study of Jiuquan City in Gansu Province, China[J]. Journal of Arid Environments, 2016, 127: 235-244. DOI:10.1016/j.jaridenv.2015.12.002 |

| [7] |

Liu S L, Deng L, Chen L D, et al. Forest fragmentation and landscape connectivity change associated with road network extension and city expansion:a case study in the Lancang River Valley[J]. Ecological Indicators, 2014, 36: 160-168. DOI:10.1016/j.ecolind.2013.07.018 |

| [8] |

Karlson M, Mortberg U. A spatial ecological assessment of fragmentation and disturbance effects of the Swedish road network[J]. Landscape and Urban Planning, 2015, 134: 53-65. DOI:10.1016/j.landurbplan.2014.10.009 |

| [9] |

Cai X J, Wu Z F, Cheng J. Using kernel density estimation to assess the spatial pattern of road density and its impact on landscape fragmentation[J]. International Journal of Geographical Information Science, 2013, 27(2): 222-230. DOI:10.1080/13658816.2012.663918 |

| [10] |

刘世梁, 张兆苓, 赵清贺, 等. 道路对景观格局和土壤侵蚀的影响:以云南省凤庆县为例[J]. 土壤通报, 2011, 55(1): 169-173. |

| [11] |

Li X H, Li J Y. Analysis on regional landscape ecological risk based on GIS-a case study along the Lower Reaches of the Weihe River[J]. Arid Zone Research, 2008, 25(6): 899-903. |

| [12] |

Mo W B, Wang Y, Zhang Y X, et al. Impacts of road network expansion on landscape ecological risk in a megacity, China:a case study of Beijing[J]. Science of the Total Environment, 2017, 574: 1000-1011. DOI:10.1016/j.scitotenv.2016.09.048 |

| [13] |

张兆苓, 刘世梁, 赵清贺, 等. 道路网络对景观生态风险的影响:以云南省红河流域为例[J]. 生态学杂志, 2010, 29(11): 2223-2228. |

| [14] |

范科红, 李阳兵, 邵景安. 道路生态风险评价方法:以渝宜高速重庆段为例[J]. 重庆师范大学学报(自然科学版), 2013, 30(3): 28-34. |

| [15] |

高菲. 《全球生态环境遥感监测》2015年度报告发布[J]. 卫星应用, 2016(8): 32-37. |

| [16] |

刘锐, 胡伟平, 王红亮, 等. 基于核密度估计的广佛都市区路网演变分析[J]. 地理科学, 2011, 31(1): 81-86. |

| [17] |

蔡雪娇, 吴志峰, 程炯. 基于核密度估算的路网格局与景观破碎化分析[J]. 生态学杂志, 2012, 31(1): 158-164. |

| [18] |

Liu Y L, Wang H M, Jiao L M, et al. Road centrality and landscape spatial patterns in Wuhan Metropolitan Area, China[J]. Chinese Geographical Science, 2015, 25(4): 511-522. DOI:10.1007/s11769-015-0749-y |

| [19] |

Shi H, Yang Z P, Han F, et al. Assessing landscape ecological risk for a world natural heritage site:a case study of Bayanbulak in China[J]. Polish Journal of Environmental Studies, 2015, 24(1): 269-283. |

| [20] |

Xie H L, Wang P, Huang H S. Ecological risk assessment of land use change in the Poyang Lake Eco-economic Zone, China[J]. International Journal of Environmental Research & Public Health, 2013, 10(1): 328-346. |

| [21] |

刘世梁, 刘琦, 张兆苓, 等. 云南省红河流域景观生态风险及驱动力分析[J]. 生态学报, 2014, 34(13): 3728-3734. |

| [22] |

郜红娟, 张朝琼. 2000-2020年贵州省景观生态风险评估[J]. 四川农业大学学报, 2015, 33(2): 144-152. |

| [23] |

谢花林. 基于景观结构的土地利用生态风险空间特征分析:以江西兴国县为例[J]. 中国环境科学, 2011, 31(4): 688-695. |

2019, Vol. 36

2019, Vol. 36