2. 中国科学院大学, 北京 100049

2. University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China

不受控制的郊区化是亚洲、非洲、拉丁美洲发展中国家城市化过程中出现的普遍问题,在空间上突出表现为边缘区快速扩张和城乡混合发展模式。随着新兴经济体的发展,这一现象和问题引发人们对传统城市理论和可持续规划模式的反思,跨文化背景的城市比较研究也引起越来越多学者的重视。

非洲国家城市化起步于20世纪中期,随着殖民地国家独立,城市化水平由14%左右快速提高,2010年城市化水平达到39%[1]。从非洲大陆来看,各个国家的城市化水平差异较大,总体上北部高于东、中部非洲,作为东非重要国家的坦桑尼亚城市化水平在2012年为29.6%,低于非洲国家平均水平,处于城市化的中前期阶段。达累斯萨拉姆是坦桑尼亚的政治、经济、文化和交通中心,同时也是东部非洲最大的城市。达累斯萨拉姆港为印度洋西岸重要港口,通过坦赞铁路、中央铁路等辐射坦桑尼亚内陆及广大中、东、南部非洲内陆国家,是“一带一路”海上丝绸之路的重要非洲城市。达累斯萨拉姆近年来人口年均增长率5.6%,年均新增人口达22.6万,增长速度为东非之首。由于多方面原因,达累斯萨拉姆城市总体规划停滞在1979—1999年版没有更新,随着人口激增,城市在规划缺失的情况下以非正式聚落①形式快速蔓延。已有研究表明,达累斯萨拉姆的非正式聚落依附主干道分布,道路、已存在的非正式聚落、中心商务区的可达性以及人口密度、周边未开发土地等是重要影响因素[2-4],向居民发放居住许可证是实现其地权正规化的主要途径[5]。关于达累斯萨拉姆城市蔓延的研究早期主要围绕城市边缘地区发展的推动力展开讨论。Briggs和Mwamfupe[6]认为1990年代坦桑尼亚结构调整计划带来交通发展和边缘地区投资机会增多,促进达累斯萨拉姆城市边缘地区的发展。Kombe[7]提出达累斯萨拉姆城市化过程中的贫困是支撑和推动城市边缘地区土地利用变化的关键因素,不受控制的土地开发促使城市以水平扩张为主,形成自发的、复杂的城市结构。近年来,遥感和GIS技术广泛应用于新兴发展中国家城市蔓延的制图、监测、评估和模拟研究,发现城市沿道路扩张是一个共同趋势[8-10],道路、水面和城市中心的可达性以及人口和经济增长等是影响城市边缘地区土地覆盖变化和城市蔓延的主要因素[11-13]。Congedo等[14-15]基于遥感影像解译数据分析达累斯萨拉姆人口增长与城市蔓延之间的关系,认为人口增长和低效的土地利用规划促进城市蔓延,加重城市边缘地区面对气候变化的脆弱性。然而,对达累斯萨拉姆城市蔓延的形态过程及影响因素的研究尚缺乏,而这对于城市规划十分重要。

① 非正式聚落是指城市及其周边,通过非法占用土地,或不依照建筑准则和基础设施标准形成的人口集中居住区。

本文以2002、2007和2012年3期遥感影像为基础,结合实地调研,对近10年来达累斯萨拉姆城市蔓延程度、空间格局及影响因素进行研究,并进行跨文化的比较分析。结果可以弥补国内关于非洲城市蔓延案例研究之不足,同时对中坦在城市建设方面的合作也有一定的指导意义。

1 研究方法 1.1 研究区概况达累斯萨拉姆位于印度洋西岸,陆地面积1393km2,占坦桑尼亚大陆总面积(883343km2)的0.16%。行政上由Temeke、Ilala、Kinondoni共3个地方行政区(Municipality)组成①。其工业化程度在国内最高,同时也是国内最大的商业中心。大部分居民都从事工业、商业和服务业活动,农业发展严重依赖于气候条件。2012年人口436.5万人,GDP达到7571790百万坦桑尼亚先令(相当3389百万美元),分别占到大陆的10%和16.93%,且仍在快速稳定增长。按照坦桑尼亚国家统计局对城市人口的划定,达累斯萨拉姆2002年城市人口比重为93.9%,2012年达到100%。伴随着国内整体城市化进程的加快,达累斯萨拉姆现阶段城市化的迅速发展主要表现在城市人口数量的快速增多、城市规模不断扩大、农村地域向城市地域转化、经济发展速度加快等方面。其分亚区(wards)人口密度在45~46738人/km2之间,人口分布极不均匀。

① 行政区为坦桑尼亚2012年国家人口与住房普查时的设置。

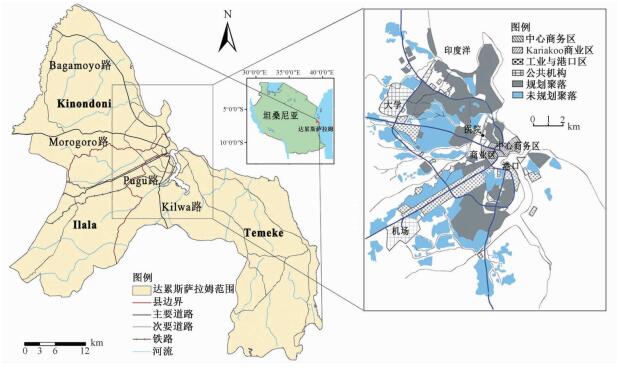

达累斯萨拉姆城市建成区土地利用格局[16]如图 1所示。中心商务区东邻印度洋、位于Mzinga Creek河北岸,其西侧为城市的主要商业区域Kariokoo,向南为城市港口区,向西南沿Pugu路两侧为城市的工业发展带,约10km处为尼雷尔国际机场。从中心商务区沿Morogoro路向西约8km处为另一片工业区,约9km处为达累斯萨拉姆大学。规划建成区分布在中心商务区北部Bagamoyo路两侧,以及Mzinga Creek西部Kilwa路两侧,其余为未规划形成的城市地区,沿主要道路及在道路之间零散分布。

|

Download:

|

| 资料来源:根据Olvera等[16], 2003, 作者重绘。 图 1 达累斯萨拉姆区位及主要用地格局示意图 Fig. 1 Location of Dar es Salaam and the main land-use patterns | |

本文所使用2002、2007、2012年土地覆盖分类数据来源于达累斯萨拉姆海岸带应对气候变化项目(http://www.planning4adaptation.eu/Default.aspx)。土地覆盖被分为6种类型:连续建成区、不连续建成区、高覆盖度植被、低覆盖度植被、裸地和水体[17]。由于城市景观是由建筑、道路、草地、树木、裸地、水体等混合组成,要从光谱特征上精确界定“建设用地”十分复杂,尤其是在城市边缘地区,小的破碎的建设用地常和植被或裸地混合在一起。连续建成区是指连续密集的城市建筑与铺装覆盖区域,不连续建成区是指建筑密度低的城市区域,混合较多植被或裸地。

1.3 城市蔓延特征测度方法城市蔓延是城市扩展的一种方式,而城市扩展及空间格局变化是城市土地利用研究的重要内容,其演化的动态特征反映城市化进程及城市空间结构的变化规律。用地增长弹性系数可用于判断城市蔓延的程度[18],扩展强度指数常用于比较不同时期、不同建成区扩展的强弱、快慢及扩展趋势[19],叠置分析、扇形分析、同心圆分析等空间分析方法能够很好地表征建成区扩展的空间格局特征[20]。紧凑度、形状指数、分形维数等特征值法普遍用于定量考察城市扩展的形态特征[21]。本文选择以上方法,对达累斯萨拉姆建成区蔓延的程度和空间分异格局进行研究。

1) 用地增长弹性系数。是指用地增长率与人口或GDP增长率之比,用于判断城市扩张的集约程度,计算公式如下:

| $ I = [({U_t} - {U_0})/{U_0}\left] / \right[({X_t} - {X_0})/{X_0}], $ | (1) |

式中:I为用地增长弹性系数,U0、Ut为城市在研究期t内期初、期末的建成区总量,X0、Xt表示期初、期末的人口或GDP。参照前人研究,以“1”为分界线,I>1表明城市存在蔓延现象,且数值越大城市蔓延现象越严重;否则说明建设用地投入比较合理、协调[22]。

2) 扩展强度指数。是指建成区年均增加面积与土地总面积之比。计算公式如下:

| $ K = \Delta {E_{ij}}/(\Delta {t_j} \times T{A_i}) \times 100\% , $ | (2) |

式中:K为城市建成区扩展强度指数,ΔEij为j时段第i个研究单元建成区扩展数量,Δtj为j时段的时间跨度,TAi为第i个单元的土地总面积。

3) 紧凑度。紧凑度是反映地物离散程度的一个指标,地物离散程度越大,其紧凑度越低,城市空间受外界干扰越大,保持内部资源的稳定性越困难。计算公式如下:

| $ C = \frac{{2\sqrt {\pi A} }}{P}, $ | (3) |

式中:C为建成区的紧凑度,A为建成区面积,P为建成区轮廓周长。圆形地物紧凑度最高,值为1,其他形状地物的紧凑度均小于1。建成区紧凑度值越大,其形状越具有紧凑性。

4) 形状指数。建成区的形状指数计算公式如下:

| $ S = 0.25 \times \frac{P}{{\sqrt A }}, $ | (4) |

式中:S为城市建成区形状指数,当S=1时建成区为正方形,S的值越大建成区的形状越不规则;P、A分别为建成区的周长和面积。

5) 分形维数。分形维数描述的是城市边界形状的复杂性,反映出土地利用形状的变化及土地利用受干扰的程度,计算公式如下:

| $ F = \frac{{2 \times {\rm{ln}}\left( {0.25 \times P} \right)}}{{{\rm{ln}}A}}, $ | (5) |

式中:F为城市建成区的分形维数;P、A含义同上;F值范围为1~2,F值越接近于1表明其形状越简单,如正方形,F值越接近于2表明其形状越复杂。

2 城市蔓延特征及影响因素分析 2.1 城市扩展过程与蔓延度达累斯萨拉姆2002—2012年用地-人口、用地-经济增长弹性系数分别为1.99和3.89,均远大于1,表明其城市扩展属于蔓延式发展,且蔓延程度较大。根据World Bank(2005)发布的一份关于全球城市扩展报告[23],达累斯萨拉姆的用地-人口增长弹性系数与马尼拉(菲律宾,2.06)、阿尔及尔(阿尔及利亚,1.80)、巴马科(马里,1.84)、广州(中国,1.76)在上世纪90年代的蔓延程度相当,整体呈现出一种粗放型的城市增长模式,相对于人口和经济增长而言,城市化进程中消耗了过量的土地资源。

2002—2012年间达累斯萨拉姆建成区面积增加了2.5倍(表 1),2012年建成区面积达到392.257km2,扩展规模和速度均高于同期开罗(171.95km2,15.63km2/a)和内罗毕(89.41km2,8.94km2/a)[24-25],成为非洲蔓延最快的城市之一。2002、2007和2012年不连续建成区占总建成区面积的比例分别为47.33%、53.09%和61.85%,不连续建成区的扩展极快,2012年面积达到连续建成区的1.6倍,成为主要的建成区类型。

|

|

表 1 达累斯萨拉姆建成区扩展数量特征 Table 1 Quantitative characteristics of built-up area expansion in Dar es Salaam |

达累斯萨拉姆城市蔓延占用的主要土地类型是裸地,其次为低覆盖度植被,对水体的侵占较少(表 2)。2002—2007年间,城市开发以侵占裸地为主,占到总侵占面积的87%,植被被侵占面积占12%;2007—2012年间,城市开发速度加快,侵占低覆盖度植被比重迅速上升,达到30%,10年间共侵占各类植被面积84.997km2,城市生态空间破碎化加剧。不透水面的快速增加、植被的大量减少将强化城市热岛效应,影响城市微气候,对达累斯萨拉姆脆弱的农业带来严重的负面冲击[14]。

|

|

表 2 不同时期达累斯萨拉姆城市蔓延占用的不同土地类型面积 Table 2 Different types of lands occupied by urban sprawl in Dar es Salaam during different periods |

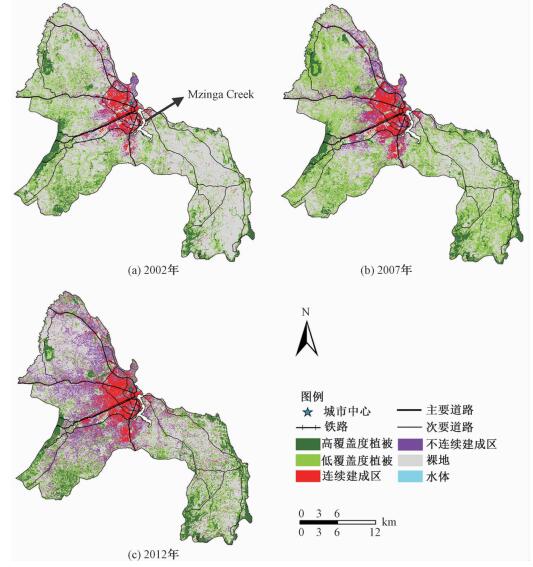

2002、2007和2012年达累斯萨拉姆土地覆盖分类情况如图 2所示。市中心周边的连续建成区在10年间不断密实化。2002—2007年,不连续建成区的扩展主要是沿着交通干道和在连续建成区周边,西北方向沿Bagamoyo路,向西沿Morogoro路,向西南沿Pugu路,向南沿Kilwa公路;整体上建成区属于轴线式扩展,紧凑度有所降低,而形状指数和分维指数都有所提升(表 3),建成区形状变得更加不规则(向指状转变);2007—2012年,不连续建成区的扩展已经蔓延到Kinondoni和Ilala的大部分区域,主要是在4条交通干道之间及城市边缘地区进行低密度的填充,整体上建成区属于填充式扩展,紧凑度有所提升,而形状指数和分维指数都有所下降(表 3),建成区形状由不规则向规则转变(向团块状转变)。

|

Download:

|

| 图 2 达累斯萨拉姆2002、2007和2012年土地覆盖分类图 Fig. 2 Land cover classification maps for Dar es Salaam in 2002, 2007, and 2012 | |

|

|

表 3 不同时期达累斯萨拉姆建成区的紧凑度、形状指数和分形维数 Table 3 Compactness, shape index, and fractal dimension index of built-up area in Dar es Salaam in 2002, 2007, and 2012 |

针对达累斯萨拉姆在2002—2007、2007—2012两个时期的建成区扩展,分别以中心商务区中Malik路西部的交通环形带为中心点,选取能包含所有建成区长50km的半径,以东偏北11.25°为起点,将研究区划分成16个夹角相等的扇形区域,通过计算不同方位的扩展强度指数描述建成区扩展的空间特征。达累斯萨拉姆建成区扩展属于非均衡扩展,呈现一定的集聚特征。扩展强度除南方和印度洋方向以外,其他各个方向均有较大增加,向西北、西、西南和东南扩展趋势明显。突出的是东南方向成为新的扩展热点。Mzinga Creek的存在长期以来显著限制了城市向东南方向Temeke地区的扩展[6],此外,Temeke的道路条件也较差,截至2013年,Kinondoni、Ilala的柏油路路网密度分别为0.46和0.25km/km2,而Temeke只有0.06km/km2,进一步削弱了其对投资者的吸引,因而城市扩展较少。随着Kinondoni、Ilala地区在城市中心周边的空置土地逐渐减少,Temeke地区的土地优势将凸显,加之水运条件的改善以及中国承建的基甘博尼大桥(横跨Mzinga Creek)的建成和通车,Mzinga Creek的屏障作用也将被削弱,从而带动东南部地区的进一步发展。两个时期各方向扩展强度的变异系数分别为0.77和0.87,各方向上扩展差异在增强。除南方Kilwa路两侧以连续建成区扩张为主,其他各主要方向上均为低密度的城市蔓延。

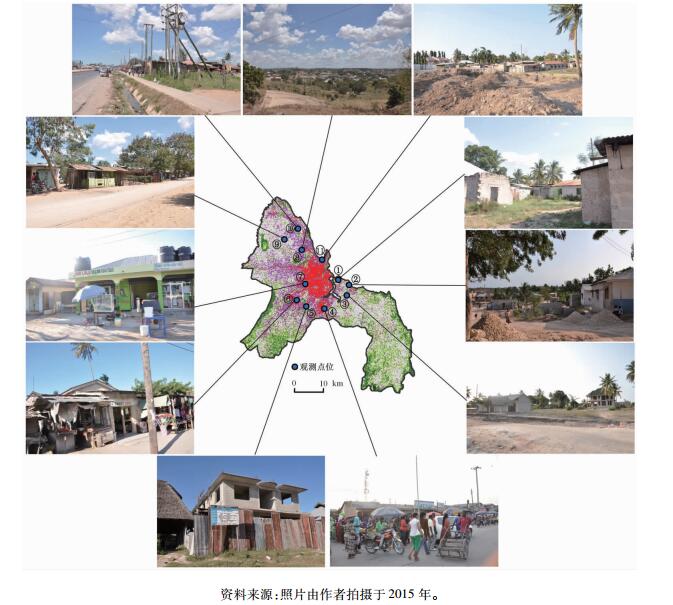

对达累斯萨拉姆不同方向和区位(尤其是城市边缘地区和非正式聚落)的城市扩展情况进行实地调研,如图 3所示。东南方向上的3个点位分别代表 3种不同的聚落发展形式:点位①位于正式聚落当中,房屋密度较大,分布相对规整,有警察局、学校等公共服务机构,周边散布有非正式聚落;点位②是采矿区周边发展形成的非正式聚落,房屋多为家庭式作坊,一些房屋散布于矿区,地势较低且环境复杂,灾害风险较大;点位③是达累斯萨拉姆“20000地块项目”(20000 plots project①)中的一块区域,房屋质量较高,低密度,有相关基础设施配套(如水、电和商场),但建设周期过长,价格对于穷人难以负担,因而在减少非正式聚落增长方面作用十分有限,项目所在区域道路的另一侧即为非正式聚落。南向Kilwa路两侧近年发展较快(点位④),这里是市中心南部的公共交通节点,正式聚落与非正式聚落混合,小型商业发展十分繁荣,建筑密度非常高,并开始向西南方向蔓延。西南南方向上的点位⑤是“20000地块项目”的另一块区域,相比点位③建筑密度更高,大部分已投入使用,项目区四周完全被非正式聚落包围。西南方向上的点位⑥是未规划的居住密集区,距离Pugu路及尼雷尔国际机场较近,近年来扩张迅速,非正式经济发展较快。西西南方向上的点位⑦属于规划建成区,房屋相对规整,道路等基础设施相对完善,其东南部靠近Pugu路的区域则为大片非正式聚落。西西南方向上的点位⑧为分布于河谷低洼区的非正式聚落,受地形和周围环境约束,房屋密度远小于Kilwa路周边的非正式聚落,向这里提供基础设施的难度更大。点位⑨是位于Bagamoyo路西侧的坡地区,这里聚落规模正在逐步扩大,新建房屋质量较高,密度较低。点位⑩位于Bagamoyo路旁,路的西侧靠近Twiga水泥厂,周边为疏密相间的非正式聚落,路的东侧靠海的一边则为道路和房屋规整的正式聚落。点位B11位于城市中心周边,新建的高档居住区与周围的非正式聚落形成强烈反差。根据调研结果可知,整体上达累斯萨拉姆城市地区与乡村地区②以及正式聚落与非正式聚落之间的界线比较模糊,城乡混合发展特征十分明显,尤其是在城市边缘地区。非正式聚落多建设在物理环境复杂、灾害风险较大的地区,影响城市的可持续发展。

|

Download:

|

| 图 3 达累斯萨拉姆不同方向和区位的城市扩展情况 Fig. 3 Urban expansion status in different directions and locations in Dar es Salaam | |

① 达累斯萨拉姆自2002年发动的房屋建设升级项目,旨在减少非正式聚落增长。

② 达累斯萨拉姆在行政上全部划归为城市地区(人口全部划归为城市人口),这里的乡村地区是指基础设施(很)不完善、房屋建设水平落后的城市化特征不明显的地区。

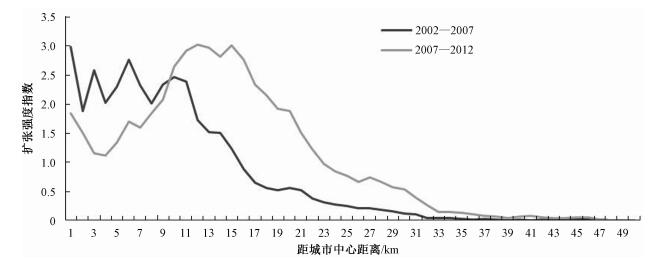

2.3 城市蔓延的距离衰减特征以中心商务区中Malik路西部的交通环形带为中心点,计算1km间隔缓冲圈层的扩展强度指数,并以距城市中心点距离为横坐标,绘制不同时期城市扩展强度变化曲线(图 4)。总体上,随着与城市中心距离的增加,两个时段的建成区扩展强度指数都呈现“先上升后下降,随后波动上升并逐渐下降”的变化特征,扩展强度峰值由内向外推移,城市蔓延呈现出明显的距离衰减特征。

|

Download:

|

| 图 4 2002—2012年达累斯萨拉姆建成区扩展强度指数的距离衰减曲线 Fig. 4 Distance decay curve for the urban expansion intensity index in Dar es Salaam from 2002 to 2012 | |

2002—2007年,扩展强度指数在距市中心10km范围内波动起伏,10km后强度迅速下降,表明此时期的城市扩展发生在1~10km的较宽范围内,没有明显的中心密实区,至约32km处接近零;2007—2012年,扩展强度指数在10km以内较低,在距市中心12km处达到峰值,随后下降至37km处接近零。两个时期的扩展强度峰值都在3左右,与中国长三角地区城市相比不高,如上海的扩展峰值为8.9、南京5.5、杭州5.2[26];而从10年两阶段的扩展强度峰值点向外推移情况来看,达累斯萨拉姆没有呈现明显的圈层扩展。

在距离市中心10km范围内,2007—2012年的扩展强度指数低于前一时段,表明前期城市扩展主要为市中心周边的密实化发展,以“近域推进”和“轴带扩展”为主;而在11~22km范围内,后一时段的扩展强度指数远高于前一时段,表现为交通轴带间的填充式蔓延;两个时段在33~37km后扩展强度趋近于零,表明其扩展半径接近上海在2001—2007年的扩展范围(39km),同宁波(33km)相当,大于长三角其他地级市。

达累斯萨拉姆城市蔓延主要表现为人口快速增长、经济发展水平有限条件下非正式聚落的无序激增,同拉丁美洲一些国家城市贫民窟蔓延相似,可以归结为“贫困式的城市扩展”。相比大多数长三角城市(除上海),其蔓延范围更广,且由于受政府管控较弱,自发性较强,在形式上更加零散和杂乱,不像后者表现出比较明显的圈层扩展特征。此外,达累斯萨拉姆城市扩展强度距离衰减曲线在下降过程中并没有出现明显的峰值,尚未出现城市次级增长中心。坦桑尼亚政府、达累斯萨拉姆城市委员会及UN-Habitat正在合作实施“达累斯萨拉姆非正式聚落改造升级”行动计划,其中一项内容是在Kigamboni建设卫星城市,为50万居民提供包括居住、休闲、工商业等正式服务。此外坦桑尼亚土地部也在规划和实施达累斯萨拉姆外围的6个卫星城市项目。卫星城市的建设有望减缓城市无序蔓延,形成新的次级城市增长中心。

2.4 影响城市蔓延的因素分析同其他主要非洲城市相比,现阶段达累斯萨拉姆城市化发展十分迅速,但同时伴随着严重的城市蔓延。达累斯萨拉姆城市蔓延主要受到人口、经济、交通和政策等方面的影响。

2.4.1 人口与经济快速增长达累斯萨拉姆近年来经济快速增长,2002—2012年GDP年均增长率为15.65%。经济增长带来大量工厂的建立以及房地产业的繁荣,吸引更多的外来人口进入城市寻找生计。其城市人口由2002年的248.7万人增长到2012年的436.5万人,年均增长率5.78%。人口的快速增长远远超过政府提供正式住区和就业岗位的能力,加上低效的规划,导致城市以非正式聚落的形式快速蔓延。2002年近70%的人口居住在非正式聚落[27],2006年上升到80%以上[28]。非正式聚落中约70%的人口从事非正式商业活动,非正式经济迅速发展,进一步刺激人口增长,促进城市蔓延,加剧社会、经济和环境问题。

人口和GDP增速的变化反映了建成区扩展速度的差异,2002—2007年,人口和GDP年均增长率分别为2.99%和4.73%,此阶段建成区年均扩展率为7.3%;2007—2012年,人口和GDP年均增长率分别上升到8.66%和5.58%,而建成区年均扩展率也上升到12.0%,比上一时期高出将近5个百分点。

2.4.2 交通条件改善达累斯萨拉姆在德国殖民时期便形成了自港口向外辐射的路网结构,并由此构成城市中心向外延伸的“指状”放射型空间结构的雏形[29]。英国殖民政府于1949年出台的城市总体规划中提出城市未来工业发展沿Pugu路进行,奠定了达累斯萨拉姆工业区的带状布局模式,城市沿Pugu路扩展的格局也得到进一步加强。独立后的第一次总体规划(1968年)提出城市的总体扩展沿主要道路Bagamoyo和Pugu路进行,最近的总体规划(1979年)又明确提出城市建成区沿着4条主要的道路扩展[2]。交通干道代表的高可达性加上规划的安排,促使规划和未规划的城市建设早期主要沿道路呈放射型发展。

2002—2012年达累斯萨拉姆建成区扩展依然是沿主要道路网进行,但更显著的是在道路之间进行快速大规模的低密度填充。20世纪90年代以后,坦桑尼亚先前的国有交通部门被私有化,道路和公共交通条件逐步得到改善。2003年,达累斯萨拉姆的道路网络总长度约为1950km,其中仅有1120km为铺装道路(主要为城市的一些主干道),其他大部分道路表面条件较差,无法通车,限制了城市向边缘地区的扩展。而到2013年,道路网络总长度已达3118km,其中55.98%为柏油路和碎石路,这些道路基本上可以全年通车,除主干道以外的道路条件有了很大的提升①, 促使建成区在主干道间的填充式扩展。此外,经济自由化也推动了私家车数量的增长,交通干道间及城市边缘地区的可达性增加,土地的易得性及地价优势促使干道间的填充式蔓延成为城市扩展的主要形式,城市由交通轴线式蔓延转变为轴带间低密度的填充式蔓延,蔓延的范围迅速增大。然而,这种以非正式聚落形式进行的填充式蔓延,由于对地势及环境的考虑较少,常发生在环境风险大、地理环境复杂的区域,分布上杂乱零散,难以集中建设供水、供电、污水排放等基础设施。此外还侵占大量的耕地及植被,威胁粮食安全,造成土地开发不连续,土地利用十分低效。

① 资料来源:《Dar es Salaam city profile,2004》和《Dar es Salaam socio-economic profile,2014》。

2.4.3 政策变化与土地制度缺陷宏观政策环境的变化及土地制度上的缺陷是影响城市蔓延的重要因素。20世纪90年代以来,坦桑尼亚政府实施了多个经济结构调整计划,开始逐步建立以市场经济为基础和以推动私营部门发展为动力的自由化经济[30]。自由化(Liberalisation)和放松管制(Deregulation)使得正式和非正式发展以及公共和私人利益相关者之间的界线变得模糊,从而增加了政府机构和私人权力经纪人在城市边缘地区进行房地产投资的机会。在寻租活动的促使下越来越多的中产阶级也进驻非正式聚落。这种短期高收益但缺乏长期战略目标的开发活动促进了城市非正式聚落的增长,加剧了城市蔓延[31]。达累斯萨拉姆政府也设计了不同的政策、战略和项目来控制城市蔓延问题,包括“20000地块项目”、公共住房项目、非正式聚落改造升级等,但这些措施都未能满足巨大的住房需求,人们为应对这种失灵的干预和低效的土地交付系统而不断建设非正式聚落[32],城市蔓延愈演愈烈。

坦桑尼亚的所有土地都归国有,总统代表所有公民拥有土地的所有权。土地分为3类:一般土地、乡村土地和保留土地,除法律认定的保留土地或被视为危险地区的土地以外,所有城市地区的土地都属于一般土地,遵守双重土地保有制度:法定占用权(granted rights of occupancy)和习惯占用权(customary land rights)①。尽管法律要求二者具有同等的地位和效力,事实上习惯占用权通常难以享受法定占用权所带来的好处(如接近市政基础服务设施、获得抵押贷款等),而且其土地权利不明晰(一般依靠祖传和长期占有获得)。非正式聚落中居民所占有的土地多为习惯法制度下所享有。坦桑尼亚政府在1999土地法令下,在达累斯萨拉姆启动产权注册项目,通过发放“居住许可证”来使习惯法土地的权利正规化,促使居民使用居住许可证作为抵押向银行贷款,从而提升非正式聚落居民的生活质量[33]。但由于居民对土地正式产权缺乏认识,且获得“居住许可证”程序中存在官僚体制作风,因而实施效果不佳。由于法定占用权的土地供给不足且难以获取,而通过非正式途径获得习惯法土地的程序较为简单,且地方当局难以控制,进而刺激了土地投机买卖和建房活动[34],促进非正式聚落的扩张,城市蔓延程度加重。

①资料来源:The Land Act No.4 of 1999,Tanzania。

3 结论与讨论作为非洲城市化发展速度最快的国家之一,坦桑尼亚正经历着城市土地利用格局的快速变迁与重构。通过对达累斯萨拉姆2002—2012年城市蔓延程度、格局及影响因素的研究,可为总结非洲城市化特征的城市扩展理论提供更多科学参考。主要结论包括:

1) 2002—2012年达累斯萨拉姆以低密度、不连续建成区的形式迅速扩展,扩展速率远高于人口和经济增长速率,表现出明显的蔓延特征。城市蔓延占用的主要土地类型为裸地,其次为低覆盖度植被,且侵占植被的规模和速度不断增加,城市生态空间破碎化加剧。

2) 达累斯萨拉姆城市蔓延呈现一定的集聚特征,蔓延方向性明显。向西北、西、西南和东南扩展较多,东南方向成为新的扩展热点。城市蔓延表现出明显的距离衰减特征,但没有出现明显的圈层扩展。2002—2007年城市扩展以轴线式蔓延和市中心周边的密实化为主,2007—2012年主要为城市边缘地区和交通轴带间快速的低密度填充式蔓延,城市空间形态由指状向团块状演变。

3) 达累斯萨拉姆城市蔓延主要受到人口、经济、交通、政策等因素的影响。其中人口和经济发展是主要推动力;宏观政策环境的转变和土地制度上的缺陷为非正式聚落的形成和发展提供了良好条件;交通线路起到重要的空间引导作用,这种作用又进一步被殖民时期形成的路径依赖所锁定和放大,而随着交通条件的改善,主要道路网对城市蔓延的影响逐渐减弱。

同中国很多城市的扩展过程类似,达累斯萨拉姆的城市扩张也遵循“先沿主要道路两侧扩展,后在道路间内向填充”的基本扩展规律[35],然而不同的土地制度和政府管理缺位,导致城市过度蔓延和土地低效利用,为中国城市增长管理提供一种反面典型。达累斯萨拉姆城市边缘区出现的非正式聚落不断增长和城乡混合发展,也有别于中国的城乡一体化,它可以理解为政府默许下的自由式扩展,缺乏规划自发形成,单纯靠市场需求推动,虽然在应对大量涌入城市人口的居住问题上有积极意义,但是未考虑生态保护和环境风险,空间上布局混乱,难以进行基础设施的提供和改善,房屋改造升级的难度也较大。由于缺乏管控,其发展速度极快,表现为城市快速的无序蔓延。这种低密度、破碎化的城市发展形式会对社会、经济和环境造成诸多有害影响,导致城市边缘贫困陷阱的出现,大部分居民生活质量低下,就业不稳定,非正式经济横行,绿色和开敞空间不断丧失,城市环境恶化。中国的城市空间扩展过程中越来越多的新城建设存在规划管理失控的迹象,表现出低密度蔓延扩展的特征,同样面临一系列社会和生态环境问题,严重影响到城市的可持续发展。在城市经济快速发展、人口持续增长的背景下,达累斯萨拉姆和中国的城市规划者和管理者都需要制定相关政策和规划来控制城市蔓延,引导城市理性增长。对于达累斯萨拉姆来讲,首先,利用交通发展来主动引导和控制城市的空间开发,充分发挥交通的积极效应,通过促进在交通枢纽和沿交通走廊的高密度发展,将达累斯萨拉姆分散的城市发展形态拼合在一起,交通发展策略应该整合到城市空间规划当中。其次,重视城市蔓延对植被的大规模侵占问题(尤其是农业用地),及时采取措施保护城市生态空间,促进人地和谐发展。再次,应该强调城市发展利益相关者的角色,尤其是非正式聚落中的居民,提升他们对土地产权的认识,简化居住许可证获取程序,促进他们自觉提升房屋建设质量,并加强其有效参与城市规划的能力。此外,卫星城镇的建设也应该十分谨慎,避免重复粗放式的土地开发模式,选择内涵式增长,提高土地利用集约度,促进社会、经济、环境的可持续发展,逐步控制城市无序蔓延。中国的城市扩展同样可以通过交通和基础设施建设的正面引导、保护生态空间、提升利益相关者参与度、理性建设新城区等措施促进城市的有序开发,提升城市可持续发展能力。

城市蔓延机制复杂,由于历史、区位和政策等原因,不同国家、不同类型城市建成区扩展的过程、格局和机理存在较大差异,城市扩展的对比还有待今后更深入和广泛的研究。

感谢罗马大学、Ardhi大学、达累斯萨拉姆城市委员会提供的达累斯萨拉姆土地利用数据。| [1] |

Laros M, Jones F. The state of African cities 2014:re-imagining sustainable urban transitions[M]. Nairobi: UN-Habitat, 2014.

|

| [2] |

Lupala J M. Urban types in rapidly urbanising cities: analysis of formal and informal settlements in Dar es Salaam, Tanzania[D]. Stockholm: Royal Institute of Technology, 2002.

|

| [3] |

Šliužas R V. Managing informal settlements: a study using geo-information in Dar es Salaam, Tanzania[D]. Enschede: University of Twente, 2004.

|

| [4] |

Abebe F K. Modelling informal settlement growth in Dar es Salaam, Tanzania[D]. Enschede: University of Twente, 2011.

|

| [5] |

Ramadhani S H. Effect of tenure regularization program on building investment in Manzese ward in Dar es Salaam, Tanzania[D]. Enschede: University of Twente, 2007.

|

| [6] |

Briggs J, Mwamfupe D. Peri-urban development in an era of structural adjustment in Africa:the city of Dar es Salaam, Tanzania[J]. Urban Studies, 2000, 37(4): 797-809. DOI:10.1080/00420980050004026 |

| [7] |

Kombe W J. Land use dynamics in peri-urban areas and their implications on the urban growth and form:the case of Dar es Salaam, Tanzania[J]. Habitat International, 2005, 29(1): 113-135. DOI:10.1016/S0197-3975(03)00076-6 |

| [8] |

Barredo J I, Demicheli L. Urban sustainability in developing countries' megacities:modelling and predicting future urban growth in Lagos[J]. Cities, 2003, 20(5): 297-310. DOI:10.1016/S0264-2751(03)00047-7 |

| [9] |

Mundia C N, Aniya M. Analysis of land use/cover changes and urban expansion of Nairobi city using remote sensing and GIS[J]. International Journal of Remote Sensing, 2005, 26(13): 2831-2849. DOI:10.1080/01431160500117865 |

| [10] |

匡文慧, 张树文. 长春市百年城市土地利用空间结构演变的信息熵与分形机制研究[J]. 中国科学院研究生院学报, 2007, 24(1): 73-80. DOI:10.3969/j.issn.1002-1175.2007.01.011 |

| [11] |

Brinkmann K, Schumacher J, Dittrich A, et al. Analysis of landscape transformation processes in and around four West African cities over the last 50 years[J]. Landscape and Urban Planning, 2012, 105(1): 94-105. |

| [12] |

Linard C, Tatem A J, Gilbert M. Modelling spatial patterns of urban growth in Africa[J]. Applied Geography, 2013, 44: 23-32. DOI:10.1016/j.apgeog.2013.07.009 |

| [13] |

Kamusoko C, Gamba J, Murakami H. Monitoring urban spatial growth in harare metropolitan province, Zimbabwe[J]. Advances in Remote Sensing, 2013, 2(4): 322-331. DOI:10.4236/ars.2013.24035 |

| [14] |

Congedo L, Munafò M. Urban sprawl as a factor of vulnerability to climate change: monitoring land cover change in Dar es Salaam[M]//Tiepolo M, Macchi S. Climate change vulnerability in southern African cities. New York: Springer International Publishing, 2014: 73-88.

|

| [15] |

Congedo L, Macchi S. The demographic dimension of climate change vulnerability:exploring the relation between population growth and urban sprawl in Dar es Salaam[J]. Current Opinion in Environmental Sustainability, 2015, 13: 1-10. DOI:10.1016/j.cosust.2014.12.002 |

| [16] |

Olvera L D, Plat D, Pochet P. Transportation conditions and access to services in a context of urban sprawl and deregulation:the case of Dar es Salaam[J]. Transport Policy, 2003, 10(4): 287-298. DOI:10.1016/S0967-070X(03)00056-8 |

| [17] |

Congedo L, Munafò M. Development of a methodology for land cover classification in Dar es Salaam using landsat imagery[R]. Rome: Sapienza University, 2012.

|

| [18] |

饶传坤, 韩卫敏. 我国城市蔓延研究进展与思考[J]. 城市规划学刊, 2011(5): 55-62. DOI:10.3969/j.issn.1000-3363.2011.05.007 |

| [19] |

刘登娥, 陈爽. 近30年来苏锡常城市增长形态过程与聚散规律[J]. 地理科学, 2012, 32(1): 47-54. |

| [20] |

陈江龙, 高金龙, 徐梦月, 等. 南京大都市区建设用地扩展特征与机理[J]. 地理研究, 2014, 33(3): 427-438. |

| [21] |

王新生, 刘纪远, 庄大方, 等. 中国特大城市空间形态变化的时空特征[J]. 地理学报, 2005, 60(3): 392-400. DOI:10.3321/j.issn:0375-5444.2005.03.005 |

| [22] |

孙平军, 封小平, 孙弘, 等. 2000-2009年长春、吉林城市蔓延特征、效应与驱动力比较研究[J]. 地理科学进展, 2013, 32(3): 381-388. |

| [23] |

World Bank. The dynamics of global urban expansion[M]. Washington, DC: World Bank Publications, 2005.

|

| [24] |

焦文哲, 刘荣高, 葛全胜. 非洲内罗毕城市变化的遥感监测与驱动因子分析[J]. 资源科学, 2013, 35(4): 885-891. |

| [25] |

魏显虎, 张宗科. 开罗城市扩展及土地利用占用过程遥感研究[J]. 世界科技研究与发展, 2013, 35(1): 80-83. DOI:10.3969/j.issn.1006-6055.2013.01.022 |

| [26] |

刘登娥. 基于遥感影像的长三角城市增长形态过程研究[D]. 北京: 中国科学院研究生院, 2011.

|

| [27] |

UN-Habitat. Informal settlements and finance in Dar es Salaam, Tanzania[R]. Nairobi: UN-Habitat, 2010.

|

| [28] |

Kombe W J, Kreibich V. Governance of informal urbanisation in Tanzania[M]. Dar es Salaam: Mkuki na Nyota Publishers, 2006.

|

| [29] |

Brennan J R, Burton A, Lawi Y Q. Dar es Salaam:histories from an emerging African metropolis[M]. Dar es Salaam: Mkuki na Nyota Publishers, 2007.

|

| [30] |

李湘云. 当代坦桑尼亚国家发展进程[M]. 杭州: 浙江人民出版社, 2014.

|

| [31] |

Owens K E. Negotiating the city: urban development in Tanzania[D]. Ann Arbor: University of Michigan, 2014.

|

| [32] |

Fekade W. Deficits of formal urban land management and informal responses under rapid urban growth, an international perspective[J]. Habitat International, 2000, 24(2): 127-150. DOI:10.1016/S0197-3975(99)00034-X |

| [33] |

Magembe-Mushi D L, Lupala J M. Resettling displaced residents from regularised informal settlements in Dar-es-Salaam, Tanzania:challenges faced by house owners[J]. Current Urban Studies, 2015, 3(2): 9-17. |

| [34] |

Prasanna M M A. Impact of secure land tenure on income generating activities in urban informal settlements[D]. Enschede: University of Twente, 2007.

|

| [35] |

Xie T C, Xie Z G. Evolution of urban spatial structure in the arid area of Northwest China:a case study on the city of Bayanhaote[J]. Journal of the Graduate School of the Chinese Academy of Sciences, 2008, 25(6): 748-755. |

2018, Vol. 35

2018, Vol. 35