2. 兰州理工大学城市规划系, 兰州 730050

2. Department of Urban Planning, Lanzhou University of Technology, Lanzhou 730050, China

20世纪90年代以来,中国经济体制和社会转型进程加速,带来城市贫富分化,并导致居住空间分异[1]。在计划经济体制向市场经济体制的转型中,国有和集体企业改革的深化产生了大量下岗失业人员;在传统农业社会向现代工业社会的转型中,户籍制度改革和快速工业化进程促使大量农民进城务工。受限于较低的收入水平和择居能力,这两类人群趋向于在城市特定区域聚居,形成城市居住贫困空间[2],这一现象引起了城市地理学者对城市贫困空间分异的关注。学者们主要从实证角度对城市贫困人口的空间固化[3-4]、分布特征[5-8]、空间演化[9-10]、地域类型及其形成机制[11-12]进行探讨。陈果等[13]认为中国城市贫困空间结构的动力机制主要在于中国城市近50年的城市住房分配制度,贫困空间将随着城市住房体制改革的逐步完成、住房商品化与私有化进程呈现相对集中分布的趋势;袁媛等[14]在广州城市户籍人口新贫困的地域类型和分异机制研究中,揭示出:计划经济时期的住房供应制度奠定了地域的人口构成和职业类型特征,产业和城市建设政策奠定了地域的建设和更新基础,是贫困地域分异的源头;李武斌等[2]认为西安市居住贫困空间分异的形成机制在于城市经济与政治制度变迁、历史文化影响和居住贫困的内向“固化”。由于多数研究是以贫困人口为研究对象、以街道为基本研究单元,未能以贫困人口实际聚居区域 (贫困住区) 为空间单元展开研究,加之对典型区域的抽样研究又难以全面反映城市状况,在一定程度上制约了贫困空间分异及其成因的研究。

本文以更微观具体的155个贫困住区为基本研究单元,在依据空间属性、社会属性分别将贫困住区划分为棚户区型与城中村型、多民族型与单一汉族型的基础上,从市区层面对4类贫困住区的空间分布状态、空间聚集区域及其与基础地理要素的空间关系进行分析,试图从宏观与微观相结合的角度探析影响兰州城市贫困住区空间分异的主要因素。

1 研究区概况、数据来源及研究方法 1.1 研究区概况兰州是甘肃省省会和全省政治、经济、文化中心,素有“陆都”、“丝路重镇”和“黄河之都”的称谓。作为“陆都”,它深居中国大陆腹地,地处黄土高原、蒙古高原和青藏高原的交汇地带,生态环境较为脆弱,经济社会发展滞后。作为“丝路重镇”,它是西北地区重要的交通枢纽和丝绸之路经济带上的一级节点城市。因地处西北中心地带和多民族交流融合之地,它关系着西北乃至整个西部边疆地区的安全与稳定,为保障国家安全和民族团结的战略要地[15]。作为“黄河之都”,它坐落于黄河上中游多个大小不等的河谷盆地中,黄河自西向东横贯市区,两岸群山对峙,是一座“两山夹一河”的河谷组团城市,空间狭窄且整体性差。

兰州市现辖城关、七里河、安宁、西固、红古5区及永登、皋兰、榆中3县,市域总面积1.31万km2,2014年末常住人口为366.49万人;市区分布于城关、七里河、安宁和西固4区中,面积约230 km2,常住人口约248.3万人,其中回族人口约8.7万人,东乡族人口约0.8万人,藏族人口约0.6万人,是西北地区重要的多民族中心城市。

1.2 数据来源及处理贫困住区及其类型划分是在综合分析多源数据的基础上确定的,具体步骤如下:1) 对兰州市区2014年末的最低保障人口数据与流入人口数据进行分析,得到城市贫困人口聚居的街道或社区;2) 将兰州市区街道 (乡镇) 边界地图与时相为2014年11月的谷歌影像地图叠加,并结合2014年的《兰州市棚户区改造规划》,分析住区影像特征并初步确定贫困住区的名称与地域范围;3) 对确定的贫困住区展开实地调查,经认真筛选和对比,确定其名称、地域范围和数目,共计155个;4) 一方面依据贫困住区的物质环境 (建筑物、市政设施等)、土地性质与权属、地理区位等空间属性将其划分为棚户区型与城中村型,另一方面依据贫困住区内居民的民族构成和文化景观特征 (如有无清真寺) 等社会属性将其划分为多民族型与单一汉族型,多民族型贫困住区内的少数民族人口比重大于4%。

兰州市区街道 (乡镇) 边界数据来自相关测绘部门,黄河、排洪沟和铁路等基础地理要素数据均来自兰州市第3版总体规划中的图形数据。以ArcGIS10.2软件为操作平台,以街道 (乡镇) 边界为底图,统一采用Beijing_1954 GK进行投影,经矢量化和配准校正,将数据存储于地理数据库中。

1.3 研究方法1) 最邻近距离指数 (R):实际平均最邻近距离 (DO) 与理论平均最邻近距离 (DE) 的比率。DO为每个贫困住区与其最邻近贫困住区之间距离的平均值,DE的计算公式如下:

| $ {D_{\rm{E}}} = \frac{1}{{2\sqrt {n/A} }}, $ |

式中:n为贫困住区数目,A为区域面积。当R=1时,贫困住区的分布为随机型;当R>1时,趋于均匀分布;当R<1时,趋于凝聚分布。本文将贫困住区作为面状地物,计算该指数以判别4类贫困住区的总体分布特征。

2) 核密度估计法:认为地理事物可以发生在任何空间位置上,但在不同位置发生的概率不同。点越密集的区域,发生地理事件的概率越高,反之越低。本文首先运用ArcGIS 10.2软件中的“要素转点”工具将4类贫困住区的面状数据转化为点状数据,再运用Kernel Density工具计算分析4类贫困住区的密度分布。

3) 缓冲区分析和叠加分析:用于分析基础地理要素与贫困住区的空间关系。首先运用ArcGIS 10.2软件中的“多环缓冲区”工具求出黄河、洪道和铁路中心线两侧不同距离 (10、100、200、500 m) 的缓冲区,再运用叠加分析工具集中的“相交”工具求得不同距离缓冲区内4类贫困住区的数量。

2 空间分异的主要特征 2.1 空间分布类型运用Average Nearest Neighbor工具,分别计算棚户区型与城中村型、多民族型与单一汉族型贫困住区的最邻近距离。结果 (表 1) 表明,在置信度 (即1-α) 大于95%的情况下,棚户区型和城中村型贫困住区在市区层面均呈凝聚型分布。但单一汉族型和多民族型却不同,前者在置信度大于99%的情况下呈凝聚型分布,而后者是在置信度大于90%的情况下呈分散型分布,反映出在市区这一宏观尺度上回族、东乡族等穆斯林人口“大分散”的居住特征。

|

|

表 1 兰州城市贫困住区的空间分布类型 Table 1 Spatial distribution kinds of poverty settlements in Lanzhou City |

运用Kernel Density工具分别对棚户区型与城中村型、多民族型与单一汉族型贫困住区进行核密度分析,发现它们的密度分布特征差别较大。

2.2.1 棚户区型与城中村型棚户区型贫困住区分别存在一个高密度带和次高密度区;高密度带是以西关十字—小西湖为核心、辐射城关旧城和七里河东部地区的带形区域,核心区域是建国初期兰州旧城所在,外围带形区域一直是市区内的重点建设区域;次高密度区是以西固城为核心的多街道交界区域 (图 1),是建国后为新建炼油厂、橡胶厂、氮肥厂等化工企业配建生活居住区的地区[16]。

|

Download:

|

|

图 1 兰州棚户区型贫困住区核密度分布 Fig. 1 Kernel density of shanty-town poverty settlements in Lanzhou City |

|

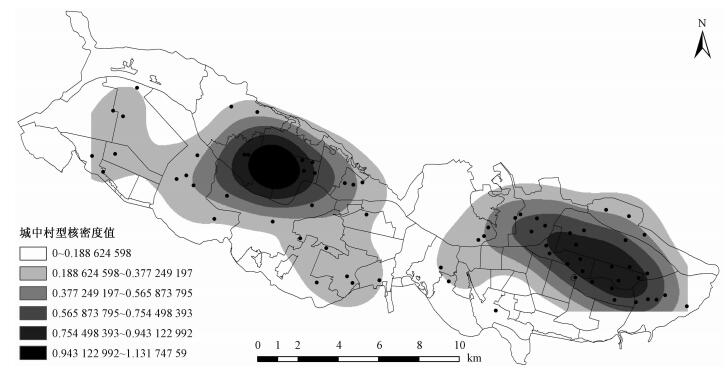

城中村型贫困住区也分别存在一个高密度区和次高密度区:高密度区是以经济技术开发区——安宁园区为核心的安宁中南部地区,次高密度区是以高新技术开发区雁滩园区为核心的雁滩地区 (图 2)。这两个地区都是20世纪90年代末期城市工商业和房地产快速发展背景下,率先被工厂、市场、商品房社区占据的农业区。

|

Download:

|

|

图 2 兰州城中村型贫困住区核密度分布 Fig. 2 Kernel density of urban-village poverty settlements in Lanzhou City |

|

从核密度最高值来看,棚户区型 (1.93) 大于城中村型 (1.13),表明高密度带内棚户区的数量相对更多,这与最邻近距离分析的结果一致;说明受城市空间发展政策、经济发展、社会文化背景等因素的影响,兰州城市更新速度较低,老城区内仍有大量破旧住区分布。

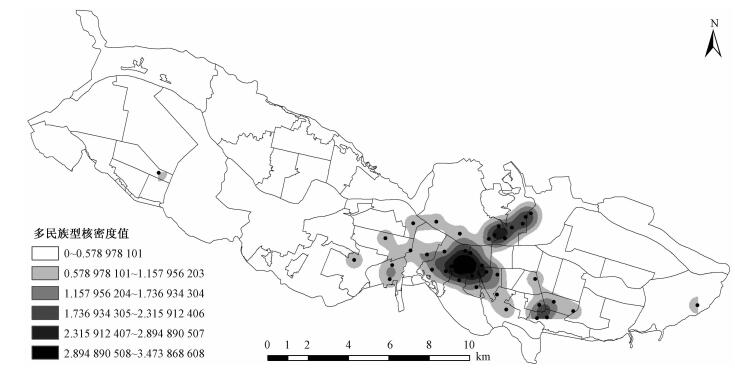

2.2.2 多民族型与单一汉族型多民族型贫困住区在兰州市区分别存在一个高密度区、次高密度区和较高密度区。高密度区是以西关十字—小西湖为核心的临夏路、白银路、伏龙坪和西园4个街道的交界区域,次高密度区是以庙滩子为核心的靖远路街道。这两个区域均为传统回族街区,自改革开放以来回族人口的空间增长保持稳定[17]。较高密度区是以火车站为中心的火车站街道、铁路东村街道和团结新村街道的交界区域 (图 3),与建国后回族、东乡族等穆斯林人口的迁入有关。

|

Download:

|

|

图 3 兰州多民族型贫困住区核密度分布 Fig. 3 Kernel density of multi-ethnic poverty settlements in Lanzhou City |

|

受多民族型高密度区的阻断,单一汉族型贫困住区也分别存在一个高密度区、次高密度区和较高密度区。高密度区是以费家营—十里店—西站为核心,辐射安宁区中部与东部、七里河区中部与西部的带形区域;次高密度区与城中村型的次高密度区基本相同;较高密度区是在棚户区型次高密度区的基础上有所西扩 (图 4)。

|

Download:

|

|

图 4 兰州单一汉族型贫困住区核密度分布 Fig. 4 Kernel density of single-Han-ethnic poverty settlements in Lanzhou City |

|

从核密度最高值来看,多民族型是单一汉族型的2.28倍,说明高密度区内多民族型贫困住区的数量更多,也反映出在多街道区域这一中观尺度上穆斯林人口“小集中”的居住特征。

2.3 与基础地理要素的空间关系兰州作为河谷组团城市,黄河、山体及连接二者的洪道是决定其城市空间结构的基础自然地理要素;同时,作为西北地区的重要交通枢纽和“三线”建设时期的重工业城市,干线铁路与服务于工业生产的支线铁路也是塑造其城市空间格局的基础人文地理要素。受干旱区总体环境的影响,4个基础地理要素因自身特征的差异,沿线地区逐渐演变为城市发展中的优势区域 (黄河) 或劣势区域 (山体、洪道和铁路),并与贫困住区的空间分布存在着特定关系。因难以准确划定山体边缘线,本文仅对黄河、洪道和铁路与贫困住区的空间关系进行探析。

2.3.1 棚户区型与城中村型缓冲区分析表明,黄河两侧200 m范围内有4个城中村型贫困住区,但无棚户区型;500 m范围内城中村型的数量与比重也多于棚户区型。在洪道两侧不同距离内,城中村型的数量与比重多于棚户区型,且距离越大差距越大。但铁路两侧正好相反,棚户区型的数量与比重多于城中村型,距离越大差距越大 (表 2)。可见,两类贫困住区与同为自然基础地理要素的黄河与洪道的空间关系类同,却相异于人文基础地理要素铁路。究其原因主要在于两类贫困住区所在区域开发时间的早晚,即棚户区型多位于老城区内,与改革开放前就已建成的铁路的空间关系紧密;而城中村型多分布于原黄河两岸的农业区,自20世纪90年代末期开始形成,与黄河及其支流洪道的空间关系较为密切。

|

|

表 2 黄河、洪道和铁路沿线各类型贫困住区在不同邻近距离上的分布数量 Table 2 Numbers of different poverty settlements along the Yellow River, drainage ditches, and railways |

由于单一汉族型的数量为多民族型的2.69倍,使得基础地理要素两侧不同距离内前者的数量总是多于后者,依据数量对比不能真正揭示二者与基础地理要素的空间关系,因而本文采用贫困住区占自身比重这一指标进行分析。在黄河两侧200 m范围内单一汉族型的比重大于多民族型,而在500 m范围内却恰好相反,但二者间差距较小,最多不过4%。在洪道两侧不同距离内,二者比重差距较小,基本相当。但在铁路两侧,多民族型的比重大于单一汉族型,且差距较大 (表 2)。主要原因在于:一是受河谷地形和线路选址要求的限制,铁路不得不经过坪地及其外围的临夏路、伏龙坪、西园等传统民族街区,多民族型贫困住区被动接近了铁路;二是铁路建设同时为这些地区开辟出了新的“灰色地带”,成为部分贫困群体“大胆搭建”临时居所之地,这种新生贫困住区主动接近了铁路。

3 空间分异的影响因素转型期国家导向的产业发展政策和福利住房供应体制发生转变是中国贫困住区产生的根源[12],并与城市规划相结合成为影响贫困住区空间分异的宏观因素。梳理城市成长过程,发现微观上的自然地理环境、历史格局和民族文化则是贫困住区空间分异的基础因素。

3.1 自然地理环境的约束兰州作为典型的河谷盆地城市,自然地理环境是其组织居住、工业、交通和休闲等各类空间的基础条件,特殊的河流水系、地形地貌和气象条件对贫困住区的空间分异有着重要影响。首先,受黄河和南北群山的限制,兰州市区横向分布于多个大小不等的盆地中,空间拓展受限,导致贫困住区在空间区位上产生分异,呈现出簇状分布特征;并且北宋时期黄河河道的北移,拓展了兰州东盆地的用地规模,为城关旧城的形成及其中心地位的奠定创造了先天条件。其次,兰州地处青藏高原与黄土高原交接带上,南北群山沟壑纵横,市区内台地广布,土地表层多为湿陷性黄土,承载力差;在盆地狭小空间的制约下,城市适宜建设用地紧缺。这不仅使得部分受自然灾害威胁严重、公共卫生环境差的洪道沿线被非正规住区占据;而且工程地质条件不佳、公共交通不便的高坪地带也被低密度开发,逐渐成为低收入者聚居的地区,如七里河区“五坪”地区分布着11个贫困住区,一度被称为兰州的“城市伤疤”。最后,气象条件也对贫困住区的空间分异起到间接影响。考虑到兰州常年偏东风较多,在编制第1版总体规划时,为避免工业对西固生活福利区的污染,在下风向的七里河区安排了污染较轻的石油化工机械厂,安宁区规划为要求空气净化程度高的仪表、机械工业区和大专院校所在地;城关区地处河谷的最东面,又是旧城所在地,就自然成为省市行政、科研、文教、商业的中心,以及建国后城市配建居住区的重心所在。另外,兰州地区干旱少雨、植被覆盖率低,年降雨量集中在7—9这3个月,且以暴雨为主[16],这为盛夏秋初洪道沿线山洪、泥石流、滑坡等地质灾害的形成提供了诱发条件。

3.2 历史格局的延续城市空间具有历史延续性,现状社会区、社会空间结构和居住空间分异与历史遗存有紧密联系[18]。如今的兰州城源自北宋时期为守卫金城关渡口而新建的“石龟城”(今城关区张掖路一带),后虽经元、明、清三朝和民国时期的扩建,但城址几无大的变动,并由此奠定了城关旧城在兰州城市空间中的中心地位。至1949年解放前夕,兰州市区面积16 km2,城市生活区仍集中于城关旧城[16]。虽然建国后兰州市区范围快速扩张,但其历史格局得以延续。在建国后的50多年中,城关旧城两侧的城关西部地区和七里河东部地区一直是城市建设的核心区域,集中布局了省市领导机关、军事领导机关、科教文卫机构和部分中小企业,配套建设了一批生活居住区、公共设施和道路,成为城市公有住房分布最多的区域,此种状况持续至今,并促成了棚户区型贫困住区高密度带的形成。

3.3 民族文化的传导自古以来,兰州是一个多民族共同生活的地方。至解放前夕,兰州人口中除汉族外,主要少数民族以回族最多,居住时间也最长[16]。目前,兰州市区已形成一个人口规模庞大,以回族为主体、包括东乡族和撒拉族等民族的穆斯林族群,主要居住在城关区的徐家湾、庙滩子、绣河沿、新华巷、互助巷、伏龙坪和七里河区东部的上西园、下西园、小西湖、五星坪、华林坪、骆驼巷等地区,并演化为传统回族街区,呈现出“围寺而居”和“大分散、小集中”的居住特征。长期以来形成的民族文化认同感、族缘关系和宗教生活,极大地拉近了外来穆斯林人口与兰州的心理距离,吸引了临夏回族自治州、张家川回族自治县、平凉市等周边地区大批回族、东乡族人口的进入,其中的务工人员大多“小集中”于传统回族街区,使得多民族型贫困住区在这些地区形成高密度区。同时,回族“崇商善商”的文化特质,为其“大分散”于兰州商贸繁荣地区 (如火车站、皋兰路) 提供了先天条件,成为多民族型贫困住区呈现分散型分布状态的主要原因。

3.4 城市规划的调控城市规划作为政府干预城市空间组织与用地安排的主要手段,通过城市总体规划、详细规划、专项规划对城市居住、工业、交通等用地的布局发挥着不同的调控作用。建国至今,兰州市政府共组织编制了4版城市总体规划,对城市居住区的分布与发展进行全局性指导,也对贫困住区的显化、消亡和空间分布产生了影响。第1版总体规划 (1954—1972) 确定生活居住区为城关区大洪沟以西、雷坛河以东地区,七里河区东北部、南部与高坪地带,西固区的铁路以南地区和安宁区的十里店地区,并在兰新铁路北侧、陇海铁路南侧分别布局了西固工业区环行铁路、兰阿铁路煤矿专用线及附属的小西坪粮库、建材专用线等,沿线地区成为后期“吸附”低收入群体聚居的优势区域。第2版总体规划 (1978—2000) 确定的生活居住区基本维持第1版规划布局,只是安宁区、城关区的居住用地分别向三厂 (长风、万里、兰新) 周围和东岗地区有所扩展,但依旧集中于城关旧城[16],至此奠定了兰州城市居住空间的分布,并宏观上促成了棚户区型贫困住区的集中分布。第3版总体规划 (2001—2010) 中提出构建“一河、两城、七组团”的城市功能结构,城市用地范围得以快速扩张,位于雁滩组团和安宁组团中南部的农田率先被开发,并在相关政策的影响下促成了城中村型贫困住区的高密度区。

最新编制的第4版总体规划 (2011—2020) 中确定要加强旧居住区和城中村的整治改造,将城关旧城、雁滩、七里河西客站和西固中部等地区确定为近期改造的重点区域。至本文确定贫困住区时,在此版总体规划和《兰州市棚户区改造规划 (2014—2017)》的引导下,市区内的部分棚户区、城中村正在拆除重建,降低了贫困住区的数量和密度,正在改变着贫困住区的空间分异。

3.5 产业发展政策的转变工业重组是转型期城市贫困人口产生的主要原因[19],也是导致贫困住区空间分异的重要影响因素。建国后的国家工业建设计划将兰州列为国家重点建设城市,随着“一五”期间兰州工业建设的开始,为解决大批外地支兰人员的居住问题,政府兴建了铁路新村、和平新村、建兰新村和伏龙坪、桃树坪等一批住宅新村。从1957年开始,兰州进入大规模的工业建设高潮,兰炼、万里、兰石等一批国有大型企业在西固、安宁中北部、七里河西部集中新建,而中小企业分散布局于各区,尤以城关区和七里河东部地区为多。十一届三中全会后,为服务于工业的持续发展,政府和企业在一些工业区附近新建了住宅小区和楼群,如红山新村、付家巷、北园、秀川新村等[16],至此市区内企业主导的单位制社区的空间格局基本形成,居住分化和社会隔离不明显。20世纪90年代中后期,随着国家产业发展政策的转变,在兰大部分国有和集体企业破产改制,企业发展陷入困顿,这不仅导致大批职工下岗失业,收入锐减,被固化在早期的单位小区中;而且也严重限制了企业对单位住区维护和更新的投资力度,住区物质环境设施日趋衰退,尤其是单位等级较低、产业转型缓慢的中小型国有和集体企业,如城关区的灯泡厂、水泵厂,七里河区的热水瓶厂、一毛厂,西固区的兰棉厂、合成药厂等,原有家属区基本上都演变为贫困住区。而等级较高的大中型国有企业,如安宁区的兰飞厂、七里河区的兰石厂等,在经历短期阵痛后因产业转型较快,加之获得解困措施较多,单位的职工收入状况和住区居住环境后期得到较大改善,仅有少部分住区演变为贫困住区。

3.6 住房供应制度的变迁20世纪90年代随着土地有偿使用制度和城市住房制度改革的深入推行,计划经济时期的福利住房供应制度被住房市场化所代替,“单位配给制”主导的住房体系逐渐解体,住房商品化进程加速。由于政府和市场的双重推动,房地产业迅速发展,在追求利益最大化动机的驱使下,房地产商热衷于旧城的选择性再开发和郊区商品房社区的建设[12]。在兰州市区,城关旧城和七里河东部因良好的区位、便捷的交通和完善的公共服务设施成为房地产商进行再开发的优选区域,尤其是西关什字、张掖路、南关什字、兰州西站和小西湖等区域中动迁成本低的衰退住区,而许多低收入人口密集、更需改造的棚户区,却因再开发成本高、社会冲突大被遗弃。同时,房地产商在郊区商品房社区建设中也采取了同样的策略:雁滩、安宁中南部等地区中开发建设阻力小、土地占用成本低的耕地、果园率先被开发;而拆迁成本较高、冲突较大的村庄被遗留下来,如大雁滩村、小雁滩村、水挂庄村、刘家堡村、马滩村等,并逐渐演化为来兰务工人员的聚居地。可见,住房供应制度变迁及其催生的房地产繁荣对兰州棚户区型和城中村型贫困住区的空间分异均产生了显著影响。

4 结论第一,棚户区型和城中村型贫困住区在置信度大于95%的情况下,均呈凝聚型分布;单一汉族型贫困住区在置信度大于99%的情况下呈凝聚型分布;而多民族型贫困住区则是在置信度大于90%的情况下呈分散型分布,主要原因在于穆斯林民族“大分散”的居住特征。

第二,城中村型与棚户区型的贫困住区都存在1个高密度区 (带) 和1个次高密度区,多民族型与单一汉族型的贫困住区都存在1个高密度区、1个次高密度区和1个较高密度区,但它们高密度区的中心位置和核密度最高值均不相同。

第三,黄河和洪道沿线城中村型贫困住区的数量与比重均大于棚户区型,铁路沿线却恰好相反。虽然黄河、洪道和铁路沿线单一汉族型贫困住区的数量均多于多民族型,但从贫困住区占自身比重来看,铁路沿线的多民族型贫困住区大于单一汉族型,黄河和洪道沿线则基本相当。

第四,兰州城市贫困住区的空间分异是多因素共同作用的结果,微观上自然地理环境的约束、历史格局的延续和民族文化的传导是其空间分异的基础因素,宏观上转型期国家产业发展政策与住房供应体制的转变以及不同时期城市规划的调控对其空间分异产生了重要影响。

| [1] | 袁媛, 伍彬, 古叶恒. 重庆市城市贫困空间特征和影响因素研究:兼论东西部城市的异同[J]. 人文地理, 2015, 30(1):70–77. |

| [2] | 李武斌, 薛东前, 邱婴芝, 等. 西安居住贫困的空间分异及形成机制[J]. 陕西师范大学学报 (自然科学版), 2016, 44(1):87–95. |

| [3] | 陈涌. 城市贫困区位化趋势及影响[J]. 城市问题, 2000(6):15–17. |

| [4] | 袁媛. 社会空间重构背景下的贫困空间固化研究[J]. 现代城市研究, 2011(3):14–18. |

| [5] | 马清裕, 陈田, 牛亚菲, 等. 北京城市贫困人口特征、成因及其解困对策[J]. 地理研究, 1999, 18(4):400–406. |

| [6] | 吕露光. 城市居住空间分异及贫困人口分布状况研究:以合肥市为例[J]. 城市规划, 2004, 28(6):74–77. |

| [7] | 张志斌, 张应亚. 西北内陆中心城市低收入人口居住空间及其社会效应:以兰州市为例[J]. 经济地理, 2015, 35(5):78–84. |

| [8] | 暴向平, 薛东前, 刘溪, 等. 基于多尺度的西安市新城市贫困空间分布特征及其形成原因[J]. 干旱区资源与环境, 2015, 19(1):19–24. |

| [9] | 黄晶, 薛东前, 马蓓蓓. 西安市微区域收入及贫困空间格局研究[J]. 人文地理, 2015, 30(2):31–36. |

| [10] | 袁媛, 许学强. 广州市城市贫困空间分布、演变与规划启示[J]. 城市规划学刊, 2008(4):87–91. |

| [11] | 谌丽, 张文忠, 党云晓, 等. 北京市低收入人群的居住空间分布、演变与聚居类型[J]. 地理研究, 2012, 31(4):720–731. |

| [12] | 刘玉亭, 吴缚龙, 何深静, 等. 转型期城市低收入邻里的类型、特征和产生机制:以南京市为例[J]. 地理研究, 2006, 25(6):1073–1082. |

| [13] | 陈果, 顾朝林, 吴缚龙. 南京城市贫困空间调查与分析[J]. 地理科学, 2004, 24(5):542–548. |

| [14] | 袁媛, 许学强, 薛德升. 转型时期广州城市户籍人口新贫困的地域类型和分异机制[J]. 地理研究, 2008, 27(3):672–682. |

| [15] | 张志斌, 张新红. 兰州-西宁城市整合与协调发展[J]. 经济地理, 2006, 26(1):96–99. |

| [16] | 兰州市地方志编纂委员会, 兰州市城建综合志编纂委员会. 兰州市志·城建综合志[M]. 兰州: 兰州大学出版社, 2002. |

| [17] | 张志斌, 杨莹, 居翠屏, 等. 兰州市回族人口空间演化及其社会响应[J]. 地理科学, 2014, 34(8):921–929. |

| [18] | 许学强, 胡华颖. 广州市社会空间结构的因子生态分析[J]. 地理学报, 1989, 44(4):385–399. |

| [19] | 袁媛, 薛德升, 许学强. 转型期广州大都市区户籍贫困人口特征和空间分布[J]. 热带地理, 2006, 26(3):248–253. |

2017, Vol. 34

2017, Vol. 34