2. 中国矿业大学 (北京) 地球科学与测绘工程学院, 北京 100083

2. College of Geoscience and Surveying Engineering, China University of Mining and Technology (Beijing), Beijing 100083, China

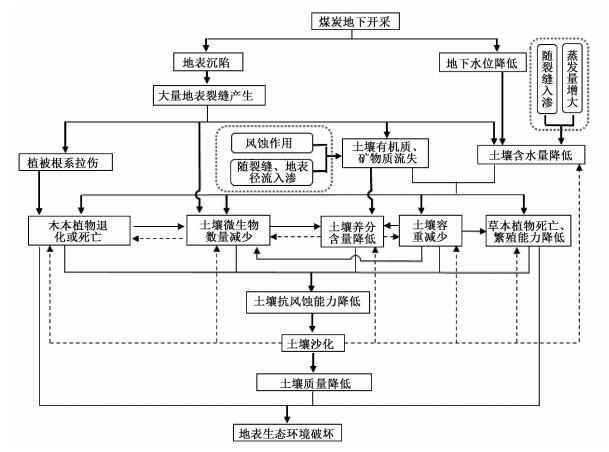

中国西部地域辽阔,生态系统类型多样,自然环境条件相对恶劣。自2000年西部大开发正式运作至今,生态环境演变趋势仍是西部可持续发展面临的一大难题。神东矿区作为中国重要的能源战略基地之一,已探明储量达2 236亿t[1],因其位于晋、陕、蒙三省接壤处,生态环境条件本就恶劣,不仅干燥少雨,而且北有毛乌素沙地,南有黄土高原,大部分地区风积沙层覆盖厚度达5~50 m,平均厚度为20 m左右,煤层大部分集中于埋深在100~150 m以内、薄基岩,基岩厚度多数在20~70 m,平均厚度50 m,是世界最严酷的干旱风沙地区之一[2-4]。煤炭开采会打破当地生态环境平衡,引发一系列生态环境问题,如露天开采导致土壤和植被破坏,井工开采导致地表塌陷、产生大量地表裂缝、植被退化甚至干枯死亡、沙漠化及水土流失、地下水位下降等 (图 1)。其中,地表塌陷是最主要的环境地质灾害,严重威胁土地资源,不仅毁坏农田用地、森林用地,而且影响采区地貌结构及生态景观[5]。截至2008年底,神东矿区累计采煤塌陷区面积为7 800 hm2,并且以200 hm2/a的速度逐年增加[6],加之当地常年大风,引起采煤塌陷区土壤各环境要素发生变化,尤其土壤微生物群落结构的变化,最终导致土壤生产力下降。

|

Download:

|

|

图 1 煤炭开采对神东矿区土壤和植被的破坏 Fig. 1 Destruction of soils and plants by coal mining in Shendong mining area |

|

目前,许多研究集中于采煤塌陷对土壤理化性质和植被生长的影响[7-11]。张发旺等[12]研究发现采煤塌陷会直接造成地下水位下降,且裂缝是造成水环境变化的最重要因素。王健等[13]对补连塔煤矿塌陷区土壤理化性质进行测定,结果表明塌陷沙丘黏粒含量明显减少,沙丘底部和丘间低地土壤容重明显降低,孔隙度明显增加,0~60 cm持水量明显降低。赵国平等[14]通过对补连塔矿塌陷区植被群落变化特征进行研究,发现塌陷区地表破损率与植被生长状况呈负相关,且采煤塌陷增加了植被的死亡率。陈士超等[6]研究活鸡兔采煤塌陷区土壤肥力特征,发现塌陷区表层土壤养分流失或向深层渗漏,土壤肥力下降。采煤沉陷区土壤理化性质的变化在一定程度上可以反映采煤塌陷对土壤生态系统的破坏程度,但目前仍缺少采煤沉陷区土壤微生物群落结构的相关研究。

土壤微生物是维持土壤生态系统可持续性的重要因素,在养分循环、凋落物分解和生态系统功能维持方面发挥着关键作用[15-17]。土壤微生物学特性 (土壤微生物群落结构、土壤酶活性、土壤微生物生物量、土壤微生物多样性等) 对土壤环境的变化极其敏感,并且可以反映土壤的肥力状况[18]。因此,土壤微生物可作为评价自然或人为干扰引起土壤质量变化的重要指标。俞慎等[19]发现土壤微生物生物量能够灵敏地反映出不同植被对红壤生态系统的修复或重建作用。Powlson等[18]通过实验证明土壤微生物生物量与土壤可利用氮之间呈正相关。胡曰利和吴晓英[20]发现微生物生物量比土壤有机质、全氮能更灵敏地反映不同林分类型对土壤的修复作用。周丽霞和丁明懋[21]研究表明土壤微生物结构和功能的变化与土壤理化性质的变化有关,且土壤酶活性越高,土壤微生物生物量碳、氮含量越高。同样地,在中国西部风沙区土壤微生物对于维持生态系统的生产力和土壤系统的稳定性至关重要。为了实现采煤塌陷地的可持续利用,必须对其土壤质量和健康进行评估。土壤微生物作为对土壤环境变化反映最灵敏的指标,研究清楚采煤塌陷对土壤微生物特性的影响可为西部风沙区塌陷地生态系统管理及生态复垦提供科学依据[15, 22-24]。

1 采煤塌陷对土壤理化性质的影响神东矿区有井工开采和露天开采两种采煤方式,其中,井工开采煤炭产量约占总量的95%,在带来经济效益的同时,井工开采引发大量的地表裂缝且种类较多 (滑动型地裂缝、拉伸性地裂缝、塌陷坑等)。通常情况下,煤炭开采区的地表裂缝出现在工作面的上方和外边缘区。胡振琪等[25]对神东矿区补连塔综采工作面地裂缝的演变特征进行持续的动态监测,发现工作面上方的动态地裂缝具有快速闭合的自修复特征,而边缘裂缝在开采结束后仍然存在。地表裂缝的产生必然会导致土壤理化性质、土壤持水能力、酶活性、土壤微生物群落结构、植被生长状况等随之发生变化[26]。

1.1 采煤塌陷对土壤含水量的影响土壤含水量的大小决定于土壤水分的补给量和土壤持水能力。神东矿区土壤水的主要来源是降水和地下水。在西部风沙区,年平均降水量约400 mm,年平均蒸发量约2 000 mm[2],本就存在水资源贫乏问题。而矿区长期的疏干排水使地下水位下降,其中:王家壕一带地下水位已由开矿前埋深1 m左右降至6 m左右;布袋壕一带地下水位由开矿前埋深仅1~2 m降至4 m以下[27]。由此可见,煤炭开采导致地下水位降低,造成土壤水的补给量减少。而决定土壤持水能力的主要因素是土壤质量和土壤结构,井工开采导致大量土地沉陷和地表裂缝,裂缝的产生对于土壤含水量有最直接的影响。雷少刚[28]对补连塔工作面的含水率进行测定分析,结果表明,受地表沉陷影响,采区土壤含水率略小于非采区,该现象在风沙区更加明显。张延旭等[29]研究半干旱风沙区采煤裂缝区土壤水分分布情况,整体表现为土壤含水量沉陷裂缝区<沉陷无裂缝区<未开采区,且裂缝密度与土壤含水量呈显著负相关。因此,井工开采导致地表出现大量裂缝,使表层土壤水分蒸发量增大,同时,部分地表水会沿裂缝向沉陷区渗漏,最终导致土壤含水量减少。但地表裂缝的形成存在一定的时间规律,对土壤含水量的影响也应具有滞后性。例如,程林森等[30]在大柳塔矿井52303工作面的研究结果表明,采煤沉陷对土体的扰动作用导致土壤含水率出现先上升后下降现象。出现这种结果的原因可能是由于在地表沉陷初期下沉速度缓慢,对土体扰动小,表现为土壤颗粒间相互作用,重新组合,表层土壤粒径减小,使得土壤紧实度和容重增加,持水能力增强;而在沉陷后期,地表逐渐产生裂缝,土壤结构疏松,孔隙度增大,表层土壤水分入渗量和蒸发量随之增大。

井工开采导致土壤含水量减少,而采煤沉陷区由于其所处地形不同及地表变形程度不同,对土壤含水量的影响存在差异。台晓丽等[31]在大柳塔矿区的研究发现,未开采区土壤含水量分布特征与采前相同,采煤沉陷半年后盆底区 (均匀沉陷区)10~60 cm土壤含水量减小,60~200 cm内含水量均大于未开采区,边缘区 (非均匀沉陷区)10~200 cm内含水量均小于未开采区,这可能是由于沉陷区丘间低地垂直入渗偏强,坡面侧渗偏强,边缘区由于微小坡度的影响会使部分水分入渗盆底,同时,边缘区产生的裂缝数量多且裂缝宽度较大,水分蒸发量多,使均匀沉陷区土壤含水量大于非均匀沉陷区,说明采煤塌陷会导致土壤含水量降低,且对非均匀沉陷区的影响大于均匀沉陷区。王琦等[32]选取大柳塔塌陷程度、塌陷时间均不同的4个坡地作为实验样地,具体其含水量大小均为:坡底>坡顶>坡中,这可能是由于塌陷作用,坡顶与坡中土层断裂相对严重且发生错落位移,土壤孔隙度增加,水分蒸发量增大,而坡底接近沉陷中心,发生的移位最小,含水量受影响较小,表明采煤塌陷导致坡地不同坡位含水量发生变化,且坡顶与坡中受的影响程度大于坡底。土壤水是土壤内部生物、物理和化学过程中不可缺少的介质,也是植物吸收水分的主要来源。因此,受土壤含水量降低影响,采煤沉陷区土壤结构、土壤养分、植被生长和土壤微生物等环境要素也会引起协同损伤作用,最终导致地表生态环境破坏 (图 2)。

|

Download:

|

|

图 2 煤炭地下开采对地表生态环境影响机制 Fig. 2 Influence mechanism of underground coal mining upon ecological environment |

|

井工开采会影响土壤含水量,而土壤水的入渗量和蒸发量与土壤机械组成息息相关。土壤机械组成是指土壤中不同直径的矿物颗粒以不同比例组成,它可以直接反映出土壤的紧实度情况与土壤结构的好坏。影响土壤机械组成的主要因素是当地的气候条件 (降水量、风力大小、大风频率)、区域土壤植被覆盖率、土壤含水量和人为因素等。

首先,神东矿区大风频繁,风速大于5 m/s的起沙风约220~580次/a,在常年被风沙吹蚀的作用下,当地形成了以栗钙土、垆土和风沙土为主的土壤类型,其中,风沙土占总面积的61.2%左右[33],结合其干旱半干旱的气候条件与常年大风,当地极易发生风蚀和沙尘暴。

其次,由于煤炭地下开采会引发地表塌陷,裂缝的产生使土壤机械组成发生变化,不少学者对神东矿区塌陷区土壤机械组成的变化进行了研究。例如,赵国平等[34]对神府煤田塌陷1年、2年塌陷区和非塌陷区地表环境粒度成分进行研究,发现塌陷1年、2年塌陷区粒径变化无明显差异,但与非塌陷区粒径变化有显著差异,且塌陷1年、2年塌陷区土壤粒度组成以粗沙和中沙为主,非塌陷区以中沙和细沙为主。王健等[35]分析大柳塔煤矿塌陷区与非塌陷区土壤机械组成,结果表明塌陷区物理性黏粒含量显著低于非塌陷区,且塌陷区地表10 cm处土壤砂化最为严重,随着土壤深度增加,风蚀作用逐渐减小。陈士超等[6]研究神东矿区活鸡兔采煤塌陷区土壤机械组成,结果表明塌陷区0~90 cm深度土壤中65%以上颗粒为砂粒,粉粒和黏粒含量相对较低[6]。因此,煤炭地下开采导致当地土壤沙化现象更加严重,在无人为干预条件下,受风蚀作用时间越长,土壤中的细粒逐渐减少,使本就脆弱的生态环境日趋恶化。其主要机制是:地表裂缝的产生引发土壤含水量降低、土壤肥分流失、植物根系受损及养分供给不足等一系列问题,导致区域土壤植被覆盖率和土壤容重降低,使土壤抗风蚀能力减弱,在外在条件 (风力) 和内在条件 (土壤抗风蚀能力弱) 的共同作用下,地表土壤可蚀性颗粒随风移动,尤其表层土壤,沙化现象最为严重。土壤沙化最直接的表现形式是土壤颗粒间的孔隙度增大,这会导致区域土壤水分、养分的流失。

1.3 采煤塌陷对土壤养分和土壤酶活性的影响土壤全量养分和速效养分以及土壤理化特性均影响着土壤质量。土壤养分状况是判断土壤生态功能维持的关键指标之一。采煤塌陷区土壤裂缝的产生,不仅增加土壤水分的蒸发和入渗,土壤养分也会随着地裂缝、地表径流发生垂向渗漏。土壤养分主要为植物生长提供营养元素,而其含量与土壤酶活性密切相关,并被用作检测土壤肥力质量的重要指标[6, 36-37]。土壤酶来源于土壤中的微生物、植物和动物,是土壤生态系统中的敏感指标,在土壤中的物质循环及能量转化中发挥着极其重要的作用。其中,脲酶是土壤中尿素进行水解反应不可缺少的一种酶,同时可用来表征土壤中氮 (N) 素情况;磷酸酶用于有机磷 (P) 的脱P反应,可提高土壤中的速效P含量;过氧化氢酶则用于分解生物呼吸过程及有机物分解过程产生的过氧化氢,降低其对土壤中生物的毒害作用;蔗糖酶是土壤中C元素循环过程中的一种重要酶,主要用于土壤中有机质的转化利用。研究表明,土壤酶与土壤养分含量具有显著相关性。例如,邱现奎等[36]通过田间实验对花生各生育期土壤养分和酶活性的研究证明土壤酶与各养分含量相关性大小为:过氧化氢酶>脲酶>磷酸酶。而井工开采对土壤酶活性和土壤养分含量有显著影响。张发旺等[38]研究发现,采煤塌陷对土壤有机质有破坏作用,塌陷区拐点比其他位置更容易漏水漏肥,该位置是土壤养分最短缺的部位。大柳塔矿区4个不同沉陷年限样地与未沉陷区相比,0~10 cm土壤中有机质、全N、速效N、P、钾 (K) 含量均降低,而由于采煤沉陷使土壤中有机磷转化受到影响,导致土壤中全P含量增加,且沉陷区的脲酶、蔗糖酶和过氧化氢酶活性均显著低于对照区[38]。张丽娟等[39]分析焦作韩王庄矿塌陷区土壤酶活性与养分分布的相关性,结果表明土壤酶活性和土壤养分随土壤深度 (0~40 cm) 的增加而减少,且土壤酶活性与土壤养分存在着显著或极显著相关关系。总的来说,干旱区煤炭地下开采对土壤酶活性和养分含量的影响可概括为:1) 煤炭开采后,地表多裂缝,含水量降低,可水解的N、P、K等营养元素随地表裂缝滤出的转化受到影响,使得土壤中多以迟效养分状态存在,速效养分含量发生不同程度的流失;2) 地表裂缝的产生使外界气体、热量侵入,导致土壤水热气条件改变,使不能适应环境变化的微生物死亡,进而减弱其对土壤中养分循环的调控作用;3) 煤炭开采导致土壤抗风蚀能力减弱,土壤不断沙化,与土壤颗粒结合在一起的有机质会随着土壤颗粒被吹走而流失;4) 由于采煤塌陷干扰造成土壤含水量减少,使土壤酶活性受到严重破坏且长时间内不可修复,不利于土壤中的养分元素循环;5) 采煤塌陷区植被覆盖率降低,使土壤中的有机质来源减少,土壤养分含量减少,推动土壤退化过程。土壤养分的赋存特征发生变化会对植被生长产生最直接的影响,极不利于塌陷区植被生长和恢复。

2 采煤塌陷对植被退化的影响植物赖以生存的基质是土壤,采煤塌陷区土壤结构的破坏对植被生长的影响不可忽视。植被可借助根系从土壤中吸收水分和养分,也会通过根际效应影响土壤理化特性。尤其对于干旱区生态系统而言,不仅可以抑制土壤荒漠化,而且在保护生物多样性方面发挥着重要作用。因此,植被生长状况可作为评价生态环境因子变化的重要指标。而煤炭开采活动使区域内土壤和水体等环境条件发生变化,直接影响植被的生长。一般情况下,采煤塌陷程度不同,产生的地表裂缝程度不同,对植物根系损伤程度也存在差异,如大柳塔矿区首采区矿井最大下沉量为6.5 m,地表裂缝0.3~0.6 m[38];台晓丽等[31]研究的大柳塔矿某工作面最大下沉值为2.4 m,而部分木本植物根系长度达到8~10 m (图 3),地表下沉或裂缝的产生会对木本植物根系有拉伤作用甚至使其断裂,影响其活力与功能[40-42]。此外,地表裂缝区土壤水分的减少和养分元素的流失也降低草本植物的生长繁殖能力,打破地下水、土壤、植被之间的动态平衡关系。因此,采煤沉陷会使该区域植被覆盖率降低,尤其在裂缝区。卞正富等[43]对神东矿区5个沉陷年份样地的调查结果表明,沉陷区植物种类多于未沉陷区,且地表裂缝3 m内植被比其他位置生长缓慢,地表裂缝对地表植被的影响范围可能在3 m左右。杨选民和丁长印[41]在大柳塔矿区的研究结果表明,采煤塌陷导致植被干枯、死亡,在相同立地类型条件下,塌陷区沙蒿死亡率比非塌陷区高16%。这些研究表明,裂缝区作为养分流失源,使周围一定范围内土壤环境空间格局发生变化,转变为“跑水、跑肥、跑土”三跑土壤,其中地下水位降低和土壤水流失极不利于受损植被的生长和恢复,导致采煤塌陷区植被退化甚至死亡。但由于沉陷区土壤疏松,有利于植物根系细胞的呼吸作用和对养分的吸收,植被因其抗沉陷干扰能力不同逐渐演变形成新的物种组成,同时裂缝的产生可能导致新植被物种的入侵,最终导致植被多样性提高。

|

Download:

|

|

图 3 神东矿区杨树根系剖面图 Fig. 3 Profile of poplar root planted in Shendong mining area |

|

土壤微生物与土壤结构、土壤理化性质、植被生长均密切相关。例如,土壤水分通过影响土壤渗透势、养分和能量转移、微生物细胞代谢等影响土壤微生物活性;土壤颗粒组成会影响颗粒表面及孔隙内土壤微生物的生长繁殖及群落结构;植物通过根系分泌物和脱落物影响根际微生物的种类和繁殖[44]。采煤沉陷导致土壤一系列环境因素指标发生变化,对土壤微生物特性也产生不可避免的影响。土壤微生物作为整个生态系统中的重要组成部分,其数量、分布和多样性与土壤结构和功能之间存在密切关系,如异养微生物可将动、植物残体分解为无机物,无机物被初级生产者利用后再参与物质循环;固氮菌可以将空气中的氮气转化为植物可利用的固定态氮化物;磷细菌和钾细菌能分别分解出矿石中的磷和钾,提高土壤肥力[45]。丰富的土壤微生物多样性有利于保持土壤肥力,防治土传病害。目前关于土壤微生物的研究大多集中于物种多样性[45]、遗传多样性[46]、结构多样性[47]、功能多样性[48]。荧光原位杂交 (fluorescence situ hybridization, FISH)、变性梯度凝胶电泳 (denaturing gradient gelelectrophoresis, DGGE)、末端限制性片段长度多态性 (terminal-restriction fragment length polymorphism, T-RFLP)、克隆文库 (clone library) 等基于PCR (polymerase chain reation) 方法的分子生物学技术已广泛应用于微生物群落多样性鉴定,但因存在分辨率低、测定序列短、低丰度微生物类群信息发现困难等局限性,仅适合简单样品或优势微生物分析[49-50]。然而,基于16S rDNA基因测序的高通量测序技术 (high-throughput sequencing) 已克服以上缺点,可以完整和准确地分析复杂样品中的微生物种群特征[51]。目前,高通量测序技术已应用于废水[52]、生物固体[53]、污染土壤[54]等环境样品的微生物群落多样性分析。近年来,越来越多的学者开始关注土壤微生物群落结构研究,但由于生态系统类型多样,土壤微生物群落结构也存在很大差异。

3.1 井工开采对神东矿区土壤微生物数量和多样性的影响神东矿区地处中国北方干旱半干旱区,是中国西北荒漠化研究的重点地区,但关于该区域的土壤微生物学特性研究极少。王瑾[55]采用高通量测序技术对神东矿区开采沉陷区迎风坡和背风坡不同坡位植物根内真菌多样性进行分析,结果发现受开采沉陷影响,迎风坡坡中沙柳根内AM真菌分子的物种数量降低,真菌群落多样性增加。杜涛等[56]在神东矿区的研究表明,地表裂缝减少了植物根际微生物数量,对植物根际表层土壤微生物数量的影响较弱,对深层微生物数量影响较强,且受地表裂缝影响,杨树根际细菌、放线菌数量减少,而油蒿和沙柳根际真菌数量减少。在采煤沉陷区导致土壤微生物群落结构变化的最根本原因是地表裂缝区土壤理化性质的变化。首先,地表裂缝形成后,外界气体、热量侵入,土壤水分大量蒸发和入渗使土壤水热气环境改变,部分不能适应环境变化的微生物死亡;其次,裂缝区土壤水分和养分的流失降低了土壤微生物的生长繁殖能力;同时,由于细菌、真菌和放线菌生存的土壤空隙大小不同,裂缝区土壤颗粒的重新组成使颗粒表面及空隙内土壤微生物群落结构发生变化。以上研究多侧重于植物根内真菌多样性和土壤微生物基础分布研究,但仍缺乏对采煤沉陷区土壤微生物群落多样性的研究。

3.2 沙漠土壤微生物多样性研究中国西部矿区 (神东矿区) 位于毛乌素沙漠南缘,属于半固定沙丘区域,风沙土为主要土质,生态系统环境特殊,迄今为止,对于其土壤微生物多样性研究还少有报道。而有关沙漠区土壤微生物多样性的研究已有一些进展,由于沙漠和中国西部风沙区生态系统气候条件相似 (干燥少雨、水分蒸发量大)、土壤均以细砂颗粒为主 (直径在0.05~0.25 mm)、土壤贫瘠 (养分含量低),可以为中国西部风沙区土壤微生物多样性的未来研究提供一些参考。全球沙漠面积占陆地总面积的19%,多位于干旱半干旱荒漠地区,生态环境恶劣 (缺乏水资源和养分,温差大,强紫外照射等),已有部分学者开始研究该环境条件下的土壤微生物生态学。Drees等[57]采用DGGE法于2002年10月和2004年7月在阿塔卡马沙漠采集的两个土壤样本 (25~30 cm) 进行土壤微生物群落结构分析,其优势菌群均为芽单孢菌门 (Gemmatimonadetes) 和浮霉菌门 (Planctomycetes),与其他地区土壤样本为生物群落结构差异显著。Neilson等[58]采用高通量测序技术对阿塔卡马沙漠无植被土壤细菌多样性进行分析,结果表明土壤中具有高丰富度的放线菌门 (Actinobacteria)、绿弯菌门 (Chloroflexi)、酸杆菌门 (Acidobacteria) 和变形菌门 (Proteobacteria),且土壤中存在化能自养菌能够促进生物地球化学循环。Pointing等[59]采用末端限制性片段长度多态性方法对南极洲极地麦克默多的沙漠进行土壤细菌多样性分析,发现由于低温、极度干旱等严酷的生态环境条件限制,该区域土壤细菌群落结构的变异性很小,形成当地特有的微生物种群结构且微生物多样性比预期高很多,优势菌群为异常球菌属 (Deinococcus) 和红色杆菌属 (Rubrobacter)。An等[60]采用高通量测序技术对于塔克拉玛干沙漠 (格尔木市沙丘顶部、库尔勒市沙丘顶部、敦煌沙丘顶部) 和戈壁 (蒙古2个沙丘顶部) 土壤细菌多样性进行分析,发现尽管这两个采样点环境恶劣,但细菌群落多样性很丰富,且5个土壤样本间细菌群落组成差异显著,仅有30个菌属是共有的,但具有共同的优势菌群:厚壁菌门 (Firmicutes)、变形菌门、拟杆菌门 (Bcateroidetes) 和放线菌门。Zhou等[61]在弗吉尼亚和特拉华州研究1.6~7.0 m沙土的微生物多样性,发现土壤群落多样性很低,其中优势菌群为变形菌门 (90%)。已有研究证明,通过对大量地表土壤样本的32个基因文库分析得出土壤中常见的9个优势菌群门类,分别为:变形菌门 (39%)、酸杆菌门 (20%)、放线菌门 (13%)、疣微菌门 (7%)、拟杆菌门 (5%),绿弯菌门 (3%)、浮霉菌门 (2%)、芽单胞菌门 (2%) 和厚壁菌门 (1.8%)[57]。以上研究结果说明,不同的生态系统类型对土壤微生物具有选择性,在特定的环境中有适应该特殊环境的微生物群落结构存在。例如,异常球菌属和红色杆菌属可以耐辐射和耐干旱,蓝藻细菌只存在于含水量高的土壤中,固氮菌拟色球藻属 (Chroococcidiopsis) 可以存在于干旱胁迫土壤中。中国西部矿区生态环境特殊,土壤微生物群落结构也可能具有一定的特异性,土壤微生物对环境变化敏感,其会随着采煤塌陷区土壤环境因子的变化而变化。

3.3 土壤微生物多样性与环境因子相关性中国幅员辽阔,地貌类型复杂,有森林、草甸、草原、荒漠等多样化的陆地生态系统。已有研究证明环境因子改变可以影响土壤微生物群落结构[62],但不同生态系统中,影响土壤微生物群落结构的主要因素不同。张崇邦等[63]研究浙江天台山8种土壤环境微生物区系的细菌生理群分布、组成和多样性,结果表明微生物数量与土壤养分及土壤凋落物关系较大,且8种土壤环境中的土壤细菌多样性差异较大,但优势菌群相似。Li等[64]采用454高通量测序法,以徐州市的一所硫锌矿的矿区沉陷区与复垦区作为采样点,进行土壤细菌群落多样性测定,结果表明两个样点优势菌群相似,但复垦区的细菌群落多样性、菌群丰度和组成均高于沉陷区,且土壤有机质含量、全氮含量和豆科植物是影响土壤微生物群落组成的重要因素。Peng等[54]采用454高通量测序法针对大庆油田石油矿污染土壤进行土壤细菌多样性分析,发现污染土壤的细菌操作分类单元 (operational taxonomic units,OUTs) 丰富度显著高于无污染土壤,且土壤有机质含量是影响土壤细菌群落组成变化的重要因素。Acosta-Martinez等[65]采用16S rDNA基因测序法对德克萨斯州半干旱区高原土壤进行土壤细菌多样性分析,结果表明土壤中优势菌群生物量与土壤磷酸酶、β-葡糖苷酶活性呈正相关,而某些细菌类群与土壤理化性质 (总碳、微生物碳、总氮) 呈正相关。Wu等[66]在湖南省石门县As污染农田选取玉米田和稻田进行土壤微生物群落结构分析,发现玉米田中细菌丰富度和群落组成的主要决定因素是土壤pH,而稻田中土壤总氮和总碳含量是影响细菌丰度的主要因素,土壤pH是影响细菌群落组成的主要因素。Torres-Cortes等[67]采用高通量测序技术对墨西哥干旱区的一个山谷进行仙人掌根际细菌多样性测定分析,结果表明干旱季节的土壤细菌多样性显著高于雨季,且部分特殊菌群是由于季节变化诱导产生的。因此,根据以上研究结果可以发现,土壤环境因子、生态系统的气候、季节变化均影响微生物种群结构。多数情况下,影响土壤微生物群落的主要因素为有机质含量、总碳、总氮和土壤pH,也不排除特殊生态系统中存在例外,具体要根据其特殊性通过典范对应分析 (canonical correspondence analusis, CCA) 来判断。同理,针对神东矿区环境条件的特殊性,土壤含水量、土壤总氮、总碳、有机质含量均可影响土壤微生物群落结构,但哪个环境因素起决定性作用还有待研究,特别是在采煤塌陷区,土壤理化特性发生变化后,土壤微生物群落结构的主要影响因素是否会发生变化?

已有研究证明,受损土壤系统的恢复主要依赖于土壤微生物的功能多样性,且在干扰和胁迫条件下,土壤微生物多样性越大,土壤生态系统恢复到初始稳定状态的速度越快[68]。胡振琪等[69]研究发现,采矿驱动力会导致地表变形并产生地表裂缝,但在采矿驱动力的作用下,工作面上方地表的变形和动态裂缝呈现“自修复”现象;同时,煤矿区生态环境可以通过自然界本身存在的生物、化学和物理等作用发生自然修复。陈超等[70]对风积沙采煤区某工作面上坡、中破和下坡自修复能力进行研究,结果表明下沉盆底的40%区域具有自修复能力,且下坡自修复能力随塌陷时序延长而递增。台晓丽等[31]研究发现矿区盆底区采后1年土壤含水量呈现自我恢复现象,且可恢复到采前水平。刘哲荣等[71]对大柳塔矿6个沉陷区土壤理化性质进行测定,结果表明沉陷16年的沙地土壤理化性质与对照区基本趋于一致。王琦等对大柳塔矿4个不同塌陷年限的塌陷地土壤酶活性进行研究,发现在土壤自修复过程中,土壤脲酶和蔗糖酶活性有所提升,而过氧化氢酶尽管在塌陷17年的样地中也没有恢复[32],且沉陷2~7年后土壤含水量可恢复至75%左右,土壤孔隙度可以完成恢复,土壤N、P营养元素在沉陷12~17年后才能逐步恢复[72]。因此,采后煤矿塌陷区由于自修复可使裂缝闭合和土壤部分理化性质恢复,但塌陷区土壤微生物的演替过程尚不清楚,而土壤微生物多样性与土壤质量相关,还需结合采煤塌陷区土壤质量的变化进行深入研究。

4 采煤沉陷区土壤环境破坏的修复措施煤炭地下开采对地表土壤产生土体扰动,随着采煤工作面不断推进,覆岩层发生移动和连续变形,引发地面沉陷,地表逐渐形成大量裂缝,矿区生态环境破坏。地表塌陷常发生于开采中和开采后不久,许多井工开采还未完成时,就出现塌陷问题,因此需要边开采边治理,对受损土地及时实行修复措施尤为重要。

由于各矿区自身条件各异,制定修复措施需要考虑的因素也很多。风积沙区井工开采对土地质量损毁表现在两方面:一是地形地貌变化,即出现塌陷坑、形成大量地表裂缝;二是土壤质量降低,即土壤养分和水分流失、土壤酶活性降低、生物多样性减少等,这些构成了采煤沉陷地生态恢复的环境胁迫因子。目前,针对神东矿区这些土地损坏特征,恢复土体结构和土壤质量是修复采煤沉陷区的核心问题。

首先针对采煤沉陷区土壤结构破坏提出修复措施,主要有两种修复方式。一是充填修复,其中,塌陷坑充填是利用湖泥沙泥、矿山废弃物、客土等对沉陷区进行回填,当土壤资源不足时,常选用煤矸石、粉煤灰和矿区垃圾等作为填充材料,压实后,再覆盖黄土;此外,地表裂缝也可采用充填法修复,地表裂缝分为边缘裂缝和动态裂缝,胡振琪等[25]发现动态裂缝具有快速闭合的自修复特征,不需要人工修复,而分布于工作面边界的边缘裂缝是重点人工修复区域,因此,为了实现成本效益型矿区生态环境修复战略,只需对工作面边缘裂缝进行充填,充填方式分为人工和机械两种充填方式,人工充填适用于窄小的裂缝,即人工挖取土壤对裂缝进行充填;当裂缝较宽,运输工程量较大时,应采用机械充填。二是非充填修复,由于塌陷区塌陷程度不同,选择的非充填修复方法不同,需先对塌陷区进行塌陷程度诊断。若为浅层塌陷,主要采用削高填凹、划方整平和修缮农田基础设施等,以恢复耕种为主;若为中度塌陷地,可采用挖深填浅法,建鱼塘、筑台田,形成上梁下渔的格局;若为深度塌陷,可对斜坡地采用划方整平、恢复耕种,对积水区实行挖池筑堤、建设鱼塘、培植水生植物、开发水上项目等[73]。

其次,对塌陷区土壤进行充填后,如何提高其土壤质量是修复过程中的另一个重点问题。结合采煤塌陷对地表生态环境破坏机制分析,采煤沉陷区土壤质量破坏的修复措施有以下3种:一是根据土壤肥力状况,实行施水、施肥措施,培肥土壤;二是沉陷地植被建设,选择种植紫穗槐、杨树、柠条等本地优势种植物,增加沉陷区植被覆盖度,不仅可以通过根系分泌物、脱落物,促进植物根系-微生物-土壤之间的物质迁移和循环,改善土壤化学养分状况,还可以增强土壤抗风蚀能力,改善土壤结构;三是重建土壤微生物生态系统,由于土壤系统的恢复主要依赖于土壤微生物的功能多样性,向植物根际接种优势微生物,利用根际微生物的生命活动改良土壤基质,提高土壤肥力。

5 展望综上所述,煤炭地下开采使中国西部风沙区地表土壤大面积塌陷,导致地表产生裂缝,进而使土壤含水量减少、土壤颗粒不断粗化、土壤养分流失、植被衰退或死亡、土壤微生物多样性降低等。关于神东矿区煤炭地下开采对当地生态环境的扰动影响规律与土壤自修复已有较多的研究,并取得了初步进展,明确了采煤塌陷对土壤理化性质的损坏机制。采煤沉陷塌陷区存在自修复的能力,但大柳塔矿沉陷区土壤理化性质需16年才恢复至与采前基本一致[71],塌陷地土壤脲酶和蔗糖酶活性虽有所提升,但过氧化氢酶17年后仍没有恢复[32],土壤中养分元素需12~17年才能逐步恢复[72]。因此,煤炭开采对土壤环境造成的影响很大,仅依靠自修复难以扭转其土壤损伤作用,若想使土壤理化性质恢复至采前水平,需要实行以人工修复和自然修复相结合的修复策略。微生物多样性与土壤理化性质和土壤酶活性紧密相关,那么,微生物种群结构何时能恢复?目前,依然缺乏采煤塌陷对神东矿区土壤微生物群落结构的影响研究,土壤微生物多样性恢复所需的时间也未见报道。基于国内外煤炭开采对土壤破坏作用和土壤微生物多样性研究结果,针对神东矿区特殊地理环境条件,结合地下开采对环境要素的影响规律,建议对沉陷区不同土壤类型和不同沉陷年限土壤进行长时间跟踪研究,深入研究煤炭开采对土壤的扰动规律,系统地探索土壤理化性质和土壤微生物群落结构的演替规律,揭示土壤微生物群落结构对煤炭开采和环境因子变化的响应机制,阐明采煤沉陷区土壤微生物在生态自修复过程中的作用,为西部风沙区采煤塌陷地的生态复垦提供理论支撑。同时,应对神东矿区已实行人工修复和自修复的塌陷地进行跟踪研究,探讨不同修复措施的修复效果,以期为采煤塌陷地提出经济有效的修复措施提供借鉴。

| [1] | 雷少刚, 卞正富. 西部干旱区煤炭开采环境影响研究[J]. 生态学报, 2014, 34(11):2837–2843. |

| [2] | 石青, 陆兆华, 梁震, 等. 神东矿区生态环境脆弱性评估[J]. 中国水土保持, 2007(8):24–26. |

| [3] | 肖良. 神东矿区开采沉陷主控因素及GA-WNN下沉系数预计模型研究[D]. 西安: 西安科技大学, 2011. |

| [4] | 李慧平. 神东矿区厚基岩顶板强制放顶初探[J]. 陕西煤炭, 2005(2):33–34. |

| [5] | Qu Z J, Cheng H, Yu Y J, et al. The effect of coal mine subsidence on the surface to landscape of vegetation[J]. Journal of Ecology, 2006, 30(3):414–420. |

| [6] | 陈士超, 左合君, 胡春元, 等. 神东矿区活鸡兔采煤塌陷区土壤肥力特征研究[J]. 内蒙古大学学报 (自然科学版), 2009, 30(2):115–120. |

| [7] | Belay A, Claassens A S, Wehner F C. Effect of direct nitrogen and potassium and residual phosph orus fertilizers on soil chemical properties, microbial components and maize yield under long-term crop rotation[J]. Biology and Fertility of Soils, 2002, 35(6):420–427. DOI:10.1007/s00374-002-0489-x |

| [8] | Cai Z C, Qin S W. Dynamics of crop yields and soil organic carbon in a long-term fertilization experiment in the Huang-Huai-Hai Plain of China[J]. Geoderma, 2006, 136(3/4):708–715. |

| [9] | Diacono M, Montemurro F. Long-term effects of organic amendments on soil fertility[J]. Agronomy for Sustainable Development, 2010, 30(2):401–422. DOI:10.1051/agro/2009040 |

| [10] | Mallarino A P, Borges R. Phosphorus and potassium distribution in soil following long-term deep-band fertilization in different tillage systems[J]. Soil Science Society of America Journal, 2006, 70(20):702–707. |

| [11] | Pernes-Debuyers A, Tessier D. Soil physical properties affected by long-term fertilization[J]. European Journal of Soil Science, 2004, 55(3):505–512. DOI:10.1111/ejs.2004.55.issue-3 |

| [12] | 张发旺, 赵红梅, 宋亚新, 等. 神府东胜矿区采煤塌陷对水环境影响效应研究[J]. 地球学报, 2007, 28(6):521–527. |

| [13] | 王健, 高永, 魏江生, 等. 采煤塌陷对风沙区土壤理化性质影响的研究[J]. 水土保持学报, 2006, 20(5):52–55. |

| [14] | 赵国平, 封斌, 徐连秀, 等. 半干旱风沙区采煤塌陷对植被群落变化影响研究[J]. 西北林学院学报, 2010, 25(1):52–56. |

| [15] | 陈来红, 光华, 董红丽, 等. 准格尔露天矿区复垦对土壤细菌多样性的影响研究[J]. 干旱区资源与环境, 2012, 26(2):119–125. |

| [16] | 樊文华, 白中科, 李慧峰, 等. 不同复垦模式及复垦年限对土壤微生物的影响[J]. 农业工程学报, 2011, 27(2):330–336. |

| [17] | Garbeva P, Ve en, Jorge J A, et al. Microbial diversity in soil: selection of the microbial populations by plant and soil type and implications for soil suppressiveness[J]. Annual Review of Phytopathology, 2004, 42(1):243–270. DOI:10.1146/annurev.phyto.42.012604.135455 |

| [18] | Powlson D S, Brookes P C, Christensen B T. Measurement of soil microbial biomass provides an early indication of changes in total soil organic matter due to straw incorporation[J]. Soil Biology & Biochemistry, 1987, 19(2):159–164. |

| [19] | 俞慎, 李勇, 王俊华, 等. 土壤微生物生物量作为红壤质量生物指标的探讨[J]. 土壤学报, 1999, 36(3):413–422. DOI:10.11766/trxb199708060316 |

| [20] | 胡曰利, 吴晓芙. 土壤微生物生物量作为土壤质量生物指标的研究[J]. 中南林学院学报, 2002, 22(3):51–53. |

| [21] | 周丽霞, 丁明懋. 土壤微生物学特性对土壤健康的指示作用[J]. 生物多样性, 2007, 15(2):162–171. |

| [22] | Cao X. Regulating mine land reclamation in developing countries: the case of China[J]. Land Use Policy, 2007, 24(2):472–483. DOI:10.1016/j.landusepol.2006.07.002 |

| [23] | He X, Su Y, Liang Y, et al. Land reclamation and short-term cultivation change soil microbial communities and bacterial metabolic profiles[J]. Journal of the Science of Food and Agriculture, 2012, 92(5):1103–1111. DOI:10.1002/jsfa.v92.5 |

| [24] | 林先贵, 胡君利. 土壤微生物多样性的科学内涵及其生态服务功能[J]. 土壤学报, 2008, 45(5):892–900. |

| [25] | 胡振琪, 王新静, 贺安民. 风积沙区采煤沉陷地裂缝分布特征与发生发育规律[J]. 煤炭学报, 2014, 39(1):11–18. |

| [26] | 徐友宁, 何芳, 武自生, 等. 神东矿区开采沉陷及塌陷指数预测[J]. 中国煤炭, 2005, 12:37–44. DOI:10.3969/j.issn.1674-1803.2005.02.012 |

| [27] | 李连娟. 榆神矿区矿山开发对水环境的影响及防治措施探讨[J]. 中国煤田地质, 2005, 17(5):47–49. |

| [28] | 雷少刚. 荒漠矿区关键环境要素的监测与采动影响规律研究[J]. 煤炭学报, 2010, 35(9):1587–1588. |

| [29] | 张延旭, 毕银丽, 陈书琳, 等. 半干旱风沙区采煤后裂缝发育对土壤水分的影响[J]. 环境科学与技术, 2015, 38(3):11–14. |

| [30] | 程林森, 雷少刚, 卞正富. 半干旱区煤炭开采对土壤含水量的影响[J]. 生态与农村环境学报, 2016, 32(2):219–223. DOI:10.11934/j.issn.1673-4831.2016.02.008 |

| [31] | 台晓丽, 胡振琪, 陈超. 西部风沙区不同采煤沉陷区位土壤水分中子仪监测[J]. 农业工程学报, 2016, 32(15):225–231. DOI:10.11975/j.issn.1002-6819.2016.15.031 |

| [32] | 王琦, 全占军, 韩煜, 等. 采煤塌陷对风沙区土壤性质的影响[J]. 中国水土保持科学, 2013, 11(6):110–118. |

| [33] | 魏江生, 贺晓, 胡春元, 等. 干旱半干旱地区采煤塌陷对沙质土壤水分特性的影响[J]. 干旱区资源与环境, 2006, 20(5):84–88. |

| [34] | 赵国平, 毕银丽, 杨伟, 等. 神府煤田风沙区采煤塌陷对粒度成分特征的影响[J]. 中国沙漠, 2015, 35(6):1461–1466. DOI:10.7522/j.issn.1000-694X.2015.00016 |

| [35] | 王健, 高永, 魏江生, 等. 采煤塌陷对风沙区土壤理化性质影响的研究[J]. 水土保持学报, 2006, 20(5):53–55. |

| [36] | 邱现奎, 董元杰, 万勇善, 等. 不同施肥处理对土壤养分含量及土壤酶活性的影响[J]. 土壤, 2010, 42(2):249–255. |

| [37] | 刘建新. 不同农田土壤酶活性与土壤养分相关关系研究[J]. 土壤通报, 2004, 35(4):523–525. |

| [38] | 张发旺, 侯新伟, 韩占涛, 等. 采煤塌陷对土壤质量的影响效应及保护技术[J]. 地理与地理信息科学, 2003, 19(3):67–70. |

| [39] | 张丽娟, 王海邻, 胡斌, 等. 煤矿塌陷区土壤酶活性与养分分布及相关研究:以焦作韩王庄矿塌陷区为例[J]. 环境科学与管理, 2007, 32(1):126–129. |

| [40] | 郑丹, 李卫红, 陈亚鹏, 等. 干旱区地下水与天然植被关系研究综述[J]. 资源科学, 2005, 27(4):160–167. |

| [41] | 杨选民, 丁长印. 神府东胜矿区生态环境问题及对策[J]. 煤矿环境保护, 2000, 14(1):69–72. |

| [42] | Bian Z F, Lei S G, Inyang H, et al. Integrated method of RS and GPR for monitoring the changes in soil moisture and ground water environment due to underground coal mining[J]. Environmental Geology, 2009, 57(1):131–142. DOI:10.1007/s00254-008-1289-x |

| [43] | 卞正富, 雷少刚, 刘辉, 等. 风积沙区超大工作面开采生态环境破坏过程与恢复对策[J]. 采矿与安全工程学报, 2016, 33(2):305–310. |

| [44] | 齐瑞娟, 李召虎, 张明才. 水分处理对免耕农田土壤微生物活性和土壤酶的影响[EB/OL]. 北京: 中国科技论文在线 (2013-04-17)[2016-09-20]. http://www.paper.edu.cn/releasepaper/content/201304-359. |

| [45] | David L, Luc de V. Microbial species diversity, community dynamics, and metabolite kinetics of water kefir fermentation[J]. Applied and Environmental Microbiology, 2014, 80(8):2564–2572. DOI:10.1128/AEM.03978-13 |

| [46] | Julia G, Lukas Y W, Hauke H, et al. Evaluating T-RFLP protocols to sensitively analyze the genetic diversity and community changes of soil alkane degrading bacteria[J]. European Journal of Soil Biology, 2014, 65:107–113. DOI:10.1016/j.ejsobi.2014.10.006 |

| [47] | Thorsten K, José L S, Sa'via G, et al. Analysis of microbial community structure and composition in leachates from a young landfill by 454 pyrosequencing[J]. Applied Microbiology and Biotechnology, 2015, 99(13):5657–5668. DOI:10.1007/s00253-015-6409-4 |

| [48] | Trivedi P, He Z, van Nostrand J D, et al. Huanglongbing alters the structure and functional diversity of microbial communities associated with citrus rhizosphere[J]. Isme Journal, 2012, 6(2):363–383. DOI:10.1038/ismej.2011.100 |

| [49] | 张玉秀, 柴团耀. 废水生物处理过程中污泥的微生物种群结构和PAHs降解菌研究进展[J]. 中国科学院大学学报, 2016, 33(1):1–8. |

| [50] | Theron J, Cloete T E. Molecular techniques for determining microbial diversity and community structure in natural environments[J]. Critical Reviews in Microbiology, 2000, 26(1):37–57. DOI:10.1080/10408410091154174 |

| [51] | Claesson M, O'Sullivan O, Wang Q, et al. Comparative analysis of pyrosequencing and a phylogenetic microarray for exploring microbial community structures in the human distal intestine[J]. Plos One, 2009, 4(8):1–15. |

| [52] | Ye L, Zhang T. Bacterial communities in different sections of a municipal wastewater treatment plant revealed by 16S rDNA 454 pyrosequencing[J]. Applied Microbiology and Biotechnology, 2013, 97(6):2681–2690. DOI:10.1007/s00253-012-4082-4 |

| [53] | Bibby K, Viau E, Peccia J. Pyrosequencing of the 16S rRNA gene to reveal bacterial pathogen diversity in biosolids[J]. Water Research, 2010, 44(14):4252–4260. DOI:10.1016/j.watres.2010.05.039 |

| [54] | Peng M, Zi X, Wang Q. Bacterial community diversity of oil-contaminated soils assessed by high throughput sequencing of 16S rRNA genes[J]. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2015, 12(10):12002–12015. DOI:10.3390/ijerph121012002 |

| [55] | 王瑾. 西部煤矿区开采扰动对根际微生态影响及微生物复垦效应[D]. 北京: 中国矿业大学 (北京), 2016. |

| [56] | 杜涛, 毕银丽, 邹慧, 等. 地表裂缝对沙柳根际微生物和酶活性的影响[J]. 煤炭学报, 2013, 38(12):2221–2226. |

| [57] | Drees K P, Neilson J W, Betancourt J L, et al. Bacterial community structure in the hyperarid core of the Atacama Desert, Chile[J]. Applied and Environmental Microbiology, 2006, 72(12):7902–7908. DOI:10.1128/AEM.01305-06 |

| [58] | Neilson J W, Quade J, Ortiz M, et al. Life at the hyperarid margin: novel bacterial diversity in arid soils of the Atacama Desert, Chile[J]. Extremophiles, 2012, 16(3):553–566. DOI:10.1007/s00792-012-0454-z |

| [59] | Pointing S B, Chan Y, Lacap D C, et al. Highly specialized microbial diversity in hyper-arid polar desert[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2009, 106(47):19964–19969. DOI:10.1073/pnas.0908274106 |

| [60] | An S, Couteau C, Luo F, et al. Bacterial diversity of surface sand samples from the Gobi and Taklamaken deserts[J]. Microbial Ecology, 2013, 66(4):850–860. DOI:10.1007/s00248-013-0276-2 |

| [61] | Zhou J B, Xia H, Huang A V, et al. Microbial diversity and heterogeneity in sandy subsurface soils[J]. Applied and Environmental Microbiology, 2004, 70(3):1723–1734. DOI:10.1128/AEM.70.3.1723-1734.2004 |

| [62] | Ruth J M, Alison J, Hester, et al. Explaining the variation in the soil microbial community: do vegetation composition and soil chemistry explain the same or different parts of the microbial variation?[J]. Plant Soil, 2012, 351(1):355–362. |

| [63] | 张崇邦, 金则新, 李均敏. 浙江天台山不同林型土壤环境的微生物区系和细菌生理群的多样性[J]. 生物多样性, 2001, 9(4):382–388. |

| [64] | Li Y, Chen L, Wen H, et al. Pyrosequencing analysis of bacterial diversity revealed by a comparative study of soils from mining subsidence and reclamation areas[J]. Journal of Microbiology and Biotechnology, 2014, 24(3):313–323. DOI:10.4014/jmb.1309.09001 |

| [65] | Acosta-Martinez V, Dowd S E, Sun Y, et al. Pyrosequencing analysis for characterization of soil bacterial populations as affected by an integrated livestockcotton production system[J]. Applied Soil Ecology, 2010, 45:13–25. DOI:10.1016/j.apsoil.2010.01.005 |

| [66] | Wu F, Wang J T, Yang J, et al. Does arsenic play an important role in the soil microbial community around a typical arsenic mining area?[J]. Environmental Pollution, 2016, 213:949–956. DOI:10.1016/j.envpol.2016.03.057 |

| [67] | Torres-Cortés G, Millán V, Fernández-González A J, et al. Molecular bacterial diversity of a forest soil under residue management regimes in subtropical Australia[J]. Microbiology Ecology, 2005, 55(1):38–47. |

| [68] | Van Bruggen A H C, Semenov A M. In search of biological indicators for soil health and disease suppression[J]. Applied Soil Ecology, 2000, 15(1):13–24. DOI:10.1016/S0929-1393(00)00068-8 |

| [69] | 胡振琪, 龙精华, 王新静. 论煤矿区生态环境的自修复、自然修复和人工修复[J]. 煤炭学报, 2014, 39(8):1751–1757. |

| [70] | 陈超, 胡振琪, 台晓丽, 等. 风积沙区土地生态损伤自修复能力评价[J]. 中国煤炭, 2015, 41(10):124–128. DOI:10.3969/j.issn.1006-530X.2015.10.030 |

| [71] | 刘哲荣, 燕玲, 贺晓, 等. 采煤沉陷干扰下土壤理化性质的演变:以大柳塔矿采区为例[J]. 干旱区资源与环境, 2014, 28(11):133–138. |

| [72] | 王琦, 全占军, 韩煜, 等. 风沙区采煤塌陷不同恢复年限土壤理化性质变化[J]. 水土保持学报, 2014, 28(2):118–126. |

| [73] | 张锦瑞, 陈娟浓, 岳志新, 等. 采煤塌陷引起的地质环境问题及其治理[J]. 中国水土保持, 2007(4):37–39. |

2017, Vol. 34

2017, Vol. 34