2. 中国科学院大学, 北京 100049

2. University of Chinese Academy of Science, Beijing 100049, China

新城(区)开发作为城市空间外延式扩张的一种重要形式,是中国改革开放后城市化进程的重要支撑和空间表现[1].中国时空压缩式城市化进程生产出史无前例的空间现象,以各地开发区(产业新城)、居住新城、大学城为代表的新城空间已成为利益角逐的焦点,显示出城市化正在从“空间中事物的生产”转向“空间本身的生产”[2].这种转型时期快速的大规模“城市革命”越来越受到地理学、经济学和城市规划等领域学者们的关注[3-4].

国外关于空间生产研究,开始于20世纪70年代列斐伏尔提出的“空间生产理论”,他构建了用于解释空间生产运作过程和机制的“空间三元论”理论框架[5].随后,引起哈维、福柯、苏贾、卡斯特等一批马克思主义地理学者的积极响应,运用空间生产理论的实证研究逐步兴起.以列斐伏尔空间三元论为理论基础的研究,主要包括大都市地区国家(政府)尺度重构[6-8]、 城市社会空间[9]、城市公共空间塑造[10]等方面.另外大量研究主要从土地、资本与空间的相互作用关系[11]、地方财政与土地开发[12-13]、多方利益主体博弈[14]等方面进行探讨.但是以空间生产理论为框架分析新城新区空间生产的实证研究并不多,少数学者利用资本和政治权力逻辑对新区研究进行了有益的尝试,如Marton和Wu[15]、Wong[16]探究上海浦东新区如何在全球化资本和国家政府的推动下生产出新的空间.国内相关研究主要集中在城市化研究[17-18],日常生活视野的微观空间[19-21],资本、权力与新城空间演变等方面[22-24].国内研究主要停留在介绍、运用、模仿西方理论来解释中国城市发展现象的阶段[25],缺乏运用空间生产理论对整个发展过程的还原及政治经济力量的阐释.

中国新城在需求刺激、资本注入与政治权力驱动下,不断再生产出一系列新的产业空间、消费空间、社会空间.中国自上而下、公有产权的国家制度背景决定了空间生产带有显著的政府经营性特征,政府的干预程度远远强于西方资本主义社会.中国新城新区建设是国家/政府为创造“资本积累空间”而进行的空间生产策略,政府凭借其行政资源配置能力和土地资源的垄断地位,在空间生产过程中占据主导地位[26].新城新区是权力与资本共谋下新生产出的一种空间,其建设通过时空压缩式的城市化进程深嵌于中国快速的社会经济转型中,本文在分析新区空间生产的过程中,重点研究在权力和资本逻辑框架下,权力、资本等政治经济因素的相互作用关系,空间生产理论为中国新城新区研究提供一种新视角.

上海浦东新区地处黄浦江东岸,总面积为2450km2,占上海市总面积的19.1%,是长三角地区经济最发达、城镇化速度最快的地区之一(图 1).自1990年国务院宣布浦东开发决策以来,该新区逐步发展成为中国最受瞩目的大都市中心,被视为政府权力和全球化资本推动新城空间再生产的典型代表.本文选择上海浦东新区为案例,以空间生产理论为基础,采用质性研究,通过对浦东新区相关文献的梳理,结合统计数据和实地调研资料,分析政府、企业、居民等行为主体共同参与下上海浦东新区空间生产过程及机理,研究数据包括规划、政策文件、统计年鉴和实地调查记录等,调查于2014年11月和2015年5月进行.

|

Download:

|

|

图 1 研究区域概况 Fig. 1 Sketch map of study area |

|

国外关于空间生产理论研究由来已久,宏观尺度的研究包括马克思主义政治经济学和“全球-地方”管制理论(以哈维、卡斯特为代表),微观尺度研究包括日常生活批判和规训(以列斐伏尔和福柯为代表)等[21],与列斐伏尔更多关注日常生活批判、社会与空间实践等微观研究不同[27],哈维从宏观尺度将资本、权力等逻辑与空间生产紧密结合起来,认为城市空间生产都是资本、权力和阶级共同作用的结果[28].

1) 空间生产是服从于权力的,空间的社会和历史建构,乃是权力运作的过程及其结果[29].权力主体按照不同的意图和方式对空间进行规划、整合和改造.第一,以政府为代表的权力主体借助城市规划这一空间生产中的重要工具形成“空间表征”的构想,其权力在空间运作的过程及结果使新城经历了由“感知的空间”向“构想的空间”转化.第二,地方政府通过征地、开发、改造等方式实践其“空间表征”构想,挤压农村空间,抽取农村空间向城市空间转换的剩余价值[30],用来支撑城市建成环境建设和改善.第三,制度重构为突破空间壁垒限制、创造更多发展机遇和更大范围的生产空间提供支撑.

2) 新城的空间生产实质就是资本进入新区后增值、投资、再增值、再投资的循环发展过程[31].快速城市化不仅简单地凭借改变商品在空间上流动而推动资本积累,还通过不断生产出的空间场所推动资本增值[32].首先,空间生产改变了不同的土地使用方式在空间上的投资密度,进而产生了巨大的剩余价值,导致资本迅速地从农业生产流向城市土地开发[33].其次,政府通过城市基础设施、产业园区等城市建成环境投入,改善投资环境,让资本流入地与周边地区形成较为悬殊的投资环境差距,强化新区在金融、土地、技术、劳动力等方面的资源优势,构建城市基本框架.随着资本进一步积累,房地产开发使得资本可以通过大规模的居住、商业等消费空间再生产以盘剥最大利润,以迎合资本积累的内在诉求.

3) 新区是资本在空间生产和运作的结果,也是权力直接参与和操纵的对象.政府利用规划战略、土地征收、制度创新等政治权力塑造空间,而规模扩大的资本积累会不断重塑以政府为主体的构想空间.受政治分权化的影响,地方官员发展经济的强烈动机和基于土地的经济精英聚敛财富的诉求,激励了政府和企业结成增长联盟,与企业密切合作建立各种融投资平台,支持城市建成环境再生产.资本与权力结合有利于塑造更加优越的发展环境,为城市经营和社会空间生产提供了必要的利益驱动.

2 浦东新区的空间生产过程分析 2.1 构想空间建构(1990年初)1990年之前,浦东新区是人口稀疏的住宅、农业及工业区,几乎没有什么投资用于城市建成环境,道路交通和基础设施发展滞后,对外联系少.1990年4月18日,国务院宣布关于开发浦东的战略决策.1992年,上海市政府编制完成《上海市浦东新区总体规划(1992)》(图 2),明确了以开发区建设带动城市发展思路,规划形成多中心组团的空间格局.在空间上表现为国家战略与城市规划设计下城镇空间对传统乡村空间的替代,其意图在于借助城市规划等政治工具形成完整的空间构想,促使浦东新区逐步从“感知的空间”向“构想的空间”转化.

|

Download:

|

|

图 2 1992年浦东新区总体规划 Fig. 2 Master plan of Pudong new district (1992) |

|

以开发区为主导的土地利用成为推动工业空间生产的重要驱动力.资本逐利性决定了 土地成本廉价的农村地区成为工业生产的最佳选择.政府首先通过征收农村土地、补偿安置整合新区土地资源,实施杨浦大桥、南浦大桥、内环线等重大交通基础设施建设以加快资本流通,为工业空间生产创造物质条件与良好契机.1992—2000年,共建设完成21条跨江大桥,18条跨江隧道.1996年以后,继续实施浦东机场、国际信息港、地铁等重大基础设施的同时,按照陆家嘴金融贸易区、金桥出口加工区、外高桥保税区和张江高科技园区4个功能小区进行组团式开发.由于陆家嘴主要发展金融贸易和现代服务业,工业主要布局在金桥、外高桥和张江开发区内,通过成立开发公司进行招商引资,吸引国内外投资与产业进驻推动空间生产.这一阶段征地和土地出让是政府推进空间生产的重要手段,如为满足浦东国际机场建设需求,政府共征用土地1400余公顷,拆除旧房60余万m2,动迁居民 4800多户,2000年底浦东新区在大规模的都市重建工程中,出让土地总面积高达473.9万m2,房屋拆迁户数为12813户.在这一过程中,浦东新区由最初单一的点状零散布局,转向以4大重要开发区建设主导的多核心格局(图 3),空间集聚明显,产生了显著的经济效益(表 1),又为推动工业空间生产创造了良好的资本积累环境.

|

|

表 1 不同年份上海浦东新区主要经济发展指标 Table 1 Indicators of economic development of Pudong new district in different years |

|

Download:

|

|

图 3 20世纪90年代初浦东空间生产格局 Fig. 3 Structure of production of space in Pudong at the beginning of the 1990s |

|

2000年以后,经济全球化促使以外资为代表的市场力量迅速释放,在资本和多种利益相关者权力博弈下,浦东新区由工业空间向消费空间转型.政策导向引导资本流向,政府通过“聚焦张江”、“区镇联合”等战略调整迎合企业和公众对消费空间需求的转变,吸引国外资金、先进技术、人才等大批创新资源进驻.资本进一步积累迫使企业转型,扩大服务型和消费型投资,2005年以后,商贸金融、休闲娱乐、生活居住等第三产业产值占GDP比重达到50%以上,高端消费空间逐渐替代大量低收益的工业空间.

2009年4月,南汇区并入浦东,不仅扩大了行政区域、满足城市空间拓展的要求,还为浦东的资金、技术、劳动力等要素集中、跨区域资源的整合创造了更好的条件,目前基本形成了“一轴三带”总体形态①.2010年后,城市政府、开发商、金融机构为了追逐更多资本,不断推出新的娱乐和文化活动等项目(迪斯尼乐园、世博园区、国际旅游度假区等)扩大消费空间计划.各种充满符号性的消费性空间推动着资本生产并获取利润,如正大广场、环球中心、金茂时尚生活中心、时尚舞台等商业商务设施集聚陆家嘴,2013年集聚了214家跨国公司地区总部,约占全市总量的一半.2010年世博会、2014年迪士尼乐园等城市大事件营销成为引进外资的新途径,吸纳大量全球资本从而拉动都市旅游、购物等居住和消费活动,有利于塑造大都市形象、提升国际竞争力.自贸区的建成、南汇新城临港地区的产业联动和以“大飞机”项目正在形成航空配套产业链推动全球化空间生产,“7+1”空间格局日趋形成①(图 4),从工业与居住空间为主向工业、居住、生活、消费空间等多元空间融合的新城转变.

|

Download:

|

|

图 4 2000年以后浦东空间生产格局 Fig. 4 Structure of production of space after 2000 |

|

① “一轴”指从虹桥机场到浦东国际机场城市发展主轴;“三带”包括黄浦江综合发展带、滨江沿海发展带和中部产业发展带.

3 权力和资本逻辑下浦东新区空间生产机理得天独厚的区位本底条件是上海浦东新区备受资本青睐、快速发展的先决条件.浦东新区地理位置优越,地处上海市黄浦江东岸,是中国沿海带开发的中心与长江入海口的交汇处,交通便利,有广阔的经济腹地,是上海城市空间进一步扩展的理想区域.上海在中国沿海地区和长江流域具有优越的龙头地位,浦东新区紧扣基础雄厚的上海老市区,易于和老城区连为一体,依托上海的科技人才优势、产业基础优势和特大型中心城市的综合服务优势,互相促进,协调发展,推动上海与长三角流域联动开发,促进整体功能提升.同时,倚靠蓬勃发展的长三角城市群,有广大的劳动力和消费市场,受到国内外资本的青睐.

3.1 政府权力主导 3.1.1 国家制度环境以政府为核心的权力主体通过制定优势集聚资源,撬动跨国资本和社会资本,保障新区快速发展.上海浦东新区的设立和发展来源于国家战略与制度推动,享受着诸多中央赋予的优惠性政策、扶持性政策、功能性政策和体制性政策,浦东新区政府根据不同时期特点,制定、实施了财税优惠、土地政策、允许外商投资、贸易等不同领域的10项具体政策.优惠性政策方面,在工业空间生产阶段,上海制定了关于鼓励外商直接投资浦东的优惠性政策,鼓励国际资本直接投资桥梁、电厂等基础设施领域,为浦东新区大量基础设施建设提供资金支持和政策保障,营造了良好的投资环境.功能性政策方面,为了提升产业竞争力,国务院允许外商在浦东投资经营服务业和商品零售业.体制性政策方面,浦东新区以张江高科技园区为载体加快推进科技体制创新,实施转型升级创新发展,先行探索建立的“区镇联动”管理机制、规划建立六大功能区域,推动开发区与区域资源的整合.南汇区并入浦东新区这一行政区划调整,是浦东政府利用尺度重组的空间策略,使原本分属2个行政区划的产业资源得到高效整合,推动“迪士尼乐园”、“南汇新城”、“世博园”等多元化消费空间的出现,改善人民生活居住条件.

3.1.2 城市规划引导城市规划作为一种被政府赋予特定权力的工具,以政治和意识形态引导浦东形成“国际大都市新区”这一构想空间.构想空间形成过程中,政府是浦东新区重要规划与战略的决策者,上海市政府、规划局、浦东新区政府等均制定了一系列规划与战略,但思路与侧重点有较大差异(表 2).从“有计划建设和改造浦东新区”,注重基础设施和开发区建设,逐渐转向发展“金融、商贸、科技、文化等第三产业”的功能调整,随着1991年“浦东开发开放”升级为国家级新区重要战略,从“一轴、三带、六大功能区域”到“中心城区-新城-新市镇”规划空间格局的定位,城市规划体现出政府权力在空间生产中的作用,政府根据城市规划对浦东新区进行定位,勾勒出“国际大都市”一个概念化的空间想象,即Lefebvre所说的“空间表征”,不断推着城市空间重构与功能重组.

|

|

表 2 1986—2010年上海浦东新区规划方案的形成 Table 2 Formation of planning schemes from 1986 to 2010 |

① “7+1”布局主要包括:陆家嘴金融贸易区、张江高科技园区、金桥出口加工区、外高桥保税区、临港产业区、临港主城区、国际度假区7个板块和后世博地区1个板块.

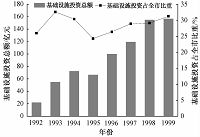

3.1.3 基础设施建设完善的基础设施建设是浦东新区快速发展的前提条件,是经济长期持续发展的基础.政府不断对城市基础设施等空间进行生产和改造,将原本抽象的规划空间一一投放于空间的物质维度上,为促进工业空间生产奠定物质基础.由于开发区建设需要进行良好的基础设施建设以满足外资对空间需求,新区政府在开发商的资本协助下,通过举债融资的方式从世界银行、亚洲银行获得筹措基础设施所需的大量资本,其中杨浦大桥的投资包括亚洲银行8500万美元和联合融资7900万美元.1992—1999年,基础设施投资总额占全市的比重大致保持较高的增长态势(图 5).资本是一种基本的生产要素,政府通过对城市基础设施的投资,使生地变为熟地,形成良好的投资环境和生活环境,吸引国内外资本流入,促进园区投资环境改善,功能更新、空间价值提升.

|

Download:

|

|

图 5 1992—1999年浦东新区基础设施投资及占全市比重 Fig. 5 Infrastructural investment status of Pudong new district in Shanghai from 1992 to 1999 |

|

改革后重构的精英阶层力量、非对抗性的政治文化传统都为新区建设奠定基础.浦东新区最初的开发可视为该区域贵族化,是为创造更好城市形象,以提升其余价值的自觉尝试[34].政治精英作为一种特殊的政府力量,形成一种支配新区发展的权力逻辑.浦东新区是邓小平试图借此提升他的声望和政治力量的象征性事件,其设立引起历任上海市领导的高度重视,加上多名上海市领导升任党和国家领导人,形成区党委、区人大、区政府、区政协4套领导班子,从国家总理、中央主席到地方政府主要领导对浦东开发进行宣传与号召,带来巨大的影响力.浦东新区率先开展综合配套改革试点,中央批准在浦东建设陆家嘴金融贸易区、外高桥保税区、金桥出口加工区、张江高科技园区、洋山保税港区、浦东机场综合保税区等功能各异的国家级开发区.

3.2 市场资本力量驱动 3.2.1 国有资本投资以国有开发公司为主体的资本投入对实现资金原始积累发挥重要作用.在浦东新区设立之前,由于土地资源的交换价值尚未凸显和土地商品化意识尚未觉醒,空间生产所凭借的土地资源难以自觉地经营空间.陆家嘴集团、金桥集团、外高桥集团、张江集团4大国有开发公司通过实质性的资金投入带来园区物质形态上的转变与空间价值的提升,弥补了国内资本的不足.作为政府的直接派出机构,开发公司的开发行为体现了政府的权力意志,将4大国家级开发区的土地使用权作为国有开发公司的资本投入,使国有土地使用权入股转化为金融资本,与土地资本和产业资本结合,这种以开发公司为主、土地资本化为核心的开发模式,推动了开发区建成环境迅速改善,也吸引宝钢、华源等国内大集团总部落户浦东,国有资本在世博会大规模市政基础设施的建设中也做出了重要贡献.

3.2.2 跨国资本投资外资是浦东产业升级和能级提升的重要推动者.资本具有逐利性,浦东新区空间生产巨大的利润空间极大地吸引着跨国资本,在级差地租规律作用下,外资首先选择具有重要战略地位和优越“投资环境”的重点开发区设立生产投资性项目,如罗氏制药、威奈科明等著名医药跨国企业纷纷落户张江高科技园区.西门子、摩托罗拉、飞利浦、阿尔卡特、通用、英特尔、贝尔、索尼等电子信息企业也落户金桥开发区、外高桥保税区等其他重点开发区.跨国公司进入市场后,本地的投资环境和特殊的优惠政策促使浦东产业扩大生产范围,资本等要素不断向陆家嘴金融贸易区聚集,吸引了越来越多的金融服务型跨国公司,如汇丰、花旗、友邦等众多金融机构集聚陆家嘴.当先前投资的生产要素得到收益后,资本全球化刺激着各种消费需求,跨国企业总部由过去单纯的生产向投资、销售功能转型,浦东政府常在形象环境方面提升城市形象,如世博会、迪士尼乐园等,吸引更多社会和民营资本的投入.

3.3 居民日常生活的空间生产 3.3.1 空间的边缘化生产资本和政府作用下的“强”空间生产,极大地改变了人们的生活状况,从而导致居民的日常生活空间几乎必须完全配合规则空间[22].地方政府充当土地垄断者的角色,通过土地使用权作用于空间再生产,获取垄断利润,并联合开发商、企业等资本力量不断挤压农村空间,获取成本较低的城市建设用地.无论是政府的动迁政策,还是开发商的房地产开发,都把现在的居民向城市外围驱赶,迎接新的居民进入,这一目标的实现是在政府、资本和利益相关者对空间的再生产,失地农民个人的生活空间变成城市化空间,日常生活的便利被迫牺牲.随着投资环境的改善,国内外大企业落户浦东,高素质人才的强烈需求导致大部分失地农民面临失业,应对动迁过程带来的补偿较低、配套落后、原有就业环境消失多方面问题,大多数失地农民并没有产生共同性认同,而是充满复杂的受挫、生活失败的埋怨情绪,采取的策略为无奈之下的服从与配合.

3.3.2 空间再生产的参与随着浦东新区的居住区市政设施和服务配套的日趋成熟,日益壮大的富裕阶层和中产阶层更愿意与开发商进行房地产交易,他们成为浦东新区房地产开发的主要消费群体,激活了浦东新区消费空间的活力.同时,政府为解决农民的拆迁安置问题、改善农民居住质量,上海市政府对失去农地的农民实行了“住房公积金制度和发行的低息的住房建设债券和煤气债券”的就业安置方式,为公众告别拥挤旧居、住进新房提供可能,越来越多的公众参与其中.

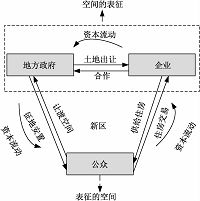

3.4 不同利益相关主体的互动机制上海浦东新区发展的过程,是一个以政府为先导,逐步向市场化过渡的过程,政府和企业,是浦东新区空间(再)生产的主要驱动力,居民栖息的空间即“日常生活的空间”,对浦东新区再生产的影响逐步显现,权力和资本运作下各利益主体相互作用,不断推动浦东新区由构想空间向工业空间、消费空间转变(图 6).

|

Download:

|

|

图 6 空间参与主体相互关系 Fig. 6 Interaction among stakeholders in space |

|

政府是浦东新区空间生产重要的主导者,处于支配地位.政府凭借拥有的区位本地条件和政治权力,通过规划调控、基础设施建设、制度政策等,低价吸引企业投资,或是通过土地出让开发居住和商业用地,促成资本的积累和循环.控制着资本的企业(开发商)是空间生产和消费的重要推动力,国内资本和外资投入促进空间转型和土地价值的大幅提升,既缓解开发投入所需大量资本和政府财政投入有限的矛盾,也满足政府发展经济的需求和土地经营追求利润最大化的利益目标.居民作为被支配群体,对空间生产的影响逐步提高,经历从服从到积极参与的态度转变.工业空间生产阶段,在政府和企业的“合谋”强势地征收农地或空间剥夺的过程中,大部分农民让渡空间、配合国家政府安排.随着工业空间向消费空间转型,富裕和中产阶层通过购买商品(空间选择和消费)融入到日常生活的生产过程.随着居住条件的改善,当地居民逐渐成为空间生产的重要参与者,失地居民开始积极争取因失地应有的社会保障和住房补偿.

4 结论与讨论本文通过援引空间生产理论的资本和权力逻辑,以上海浦东新区为研究对象,通过质性分析,研究其空间生产过程及驱动机制.主要结论为:1) 浦东新区分别经历从构想空间建构、工业空间的生产到消费空间的转型.与发达国家依靠市场化导向不同,浦东新区的形成和快速发展,是政府强力推动和资本运作的结果.国家制度环境和政策是推动浦东新区发展的主要因素,以权力为代表的政府主体借助区位本底条件,通过规划引导、基础设施建设、政治精英影响力等环节实现对浦东新区空间生产的主导和操纵.2) 随着浦东新区建成环境的不断完善,以企业为代表的资本力量是空间生产的强大力量,不断影响政府的决策,推动国内外资本积累,在全球日益竞争的格局中,政府与资本常形成增长联盟,凭借外部力量获得国内外资本的青睐.3) 居民参与空间生产有限,新区的建设为富裕阶层和中产阶层消费群体提供了日常生活和消费的场所,成为新区开发重要的参与者和受益者,同时,失地农民居住空间也发生巨大转变,伴随安置补偿制度不断完善,居住品质逐渐提高,居民对空间生产过程的影响正逐步提高.

中国的特殊政策背景决定了权力必定成为空间生产的主导者,资本成为空间生产的重要推动力量,因此有必要在市场经济框架之外重新审视新区空间生产过程背后的驱动机理.浦东新区是国家为创造新的资本积累空间而进行的空间生产策略,目的是为引进全球资本,加快融入全球资本市场,并由此推动长三角大都市地区经济实现快速增长.上海浦东新区以特殊的政策和战略成为了政府权力主导和资本逐利逻辑下典型的空间生产案例,其设立、发展过程的背后集中体现了资本和权力的合谋,空间生产理论为研究新区空间生产过程背后资本、权力和利益等政治经济要素的相互作用提供重要视角,以期为其他新区的突破性发展提供理论指导和借鉴,提炼新型城镇化背景下新区发展的路径.

在社会经济转型背景下,新区成为地方政府发展新一轮经济的主要形式和重要载体.新区空间生产过程的不同阶段,各利益主体的权力、资本和作用关系是不同的,在建设初期,占据支配性地位的政府权力为“空间规划制定”和“制度与战略”的出台起到推动和调节作用,不断推动着城市空间重构与功能重组.快速发展阶段,政府(权力)和资本合谋进行基础设施配套等物质环境改造,营造良好资本投资环境.随着新区的转型发展,市场资本的引入主要完成社会经济空间的生产.为了最大可能获得资本青睐,国内外资本也需要权力的帮助,资本和权力形成增长联盟,共同推动居住、商业等消费空间生产,在下一步的政策引导中也要根据新区空间生产不同阶段进行引导,重新审视政府与市场、社会的相互关系.新区成立之初,新区建设需要国家战略和制度的驱动,新的空间规划来统筹安排可以保证对必要基础设施和城市公共服务的供给,对未来区域发展战略引导和综合实施产生重要影响.随着投资环境的改善,新区需要将资本嵌入全球资本循环网络,多渠道、多形式的吸引外资,权力和资本的合谋有助于推动资本最大化积累和全球竞争力提升.各个新区的建设主要是政府自上而下强力推动的结果,新区作为区域经济发展的增长点和政策的发力点,需要通过制度创新汇聚各类资源,推动新区的跨越发展,实现生产、生活和消费空间协调.

本文主要关注权力与资本力量,着重对空间生产过程的还原,目的在于剖析空间生产现象背后利益主体的相互作用关系,对居民在空间生产中的作用研究较少,下一步可以将人自身的发展与空间属性结合起来,深层次解释空间生产内在逻辑及社会空间正义问题.

| [1] | 方创琳, 马海涛. 新型城镇化背景下中国的新区建设与土地集约利用[J]. 中国土地科学 , 2013, 27 (7) :4–9. |

| [2] | 叶超, 柴彦威, 张小林. "空间的生产"理论、研究进展及其对中国研究的启示[J]. 经济地理 , 2011, 31 (3) :409–413. |

| [3] | Wei Y H. Restructuring for growth in urban China:transitional institutions, urban development, and spatial transformation[J]. Habitat International , 2012, 36 (3) :396–405. DOI:10.1016/j.habitatint.2011.12.023 |

| [4] | L in, G C S. The growth and structural change of Chinese cities:a contextual and geographic analysis[J]. Cities , 2002, 19 (5) :299–316. DOI:10.1016/S0264-2751(02)00039-2 |

| [5] | Lefebvre H. The production of space[M]. Nicholson S D trans. Oxford: Blackwell Press, 1991 : 33 -39. |

| [6] | Brenner N. State territorial restructuring and the production of spatial scale:urban and regional planning in the Federal Republic of Germany, 1960-1990[J]. Political Geography , 1997, 16 (4) :273–306. DOI:10.1016/S0962-6298(96)00003-0 |

| [7] | Buser M. The production of space in metropolitan regions:a Lefebvrian analysis of governance and spatial change[J]. Planning Theory , 2012, 11 (3) :279–298. DOI:10.1177/1473095212439693 |

| [8] | Klink J. Development regimes, scales and state spatial restructuring:change and continuity in the production of urban space in metropolitan Rio de Janeiro, Brazil[J]. International Journal of Urban and Regional Research , 2013, 37 (4) :1468–2427. |

| [9] | Nasongkhla S, Sintusingha S. Social production of space in Johor Bahru[J]. Urban Studies , 2013, 50 (9) :1836–1853. DOI:10.1177/0042098012465907 |

| [10] | Leary M E. A Lefebvrian analysis of the production of glorious, gruesome public space in Manchester[J]. Progress in Planning , 2013, 85 :1–52. DOI:10.1016/j.progress.2012.12.002 |

| [11] | Overton J. The consumption of space:land, capital and place in the New Zealand wine industry[J]. Geoforum , 2010, 41 (5) :752–762. DOI:10.1016/j.geoforum.2010.04.007 |

| [12] | Lin G C S, Yi F. Urbanization of capital or capitalization on urban land? Land development and local public finance in urbanizing China[J]. Urban Geography , 2011, 32 (1) :50–79. DOI:10.2747/0272-3638.32.1.50 |

| [13] | Liu T, Lin G C S. New geography of land commodification in Chinese cities:uneven landscape of urban land development under market reforms and globalization[J]. Applied Geography , 2014, 51 :118–130. DOI:10.1016/j.apgeog.2014.04.005 |

| [14] | McGee T G. Interrogating the production of urban space in China and Vietnam under market socialism[J]. Asia Pacific Viewpoint , 2009, 50 (2) :228–246. DOI:10.1111/apv.2009.50.issue-2 |

| [15] | Marton A M, Wu W. Spaces of globalization:institutional reforms and spatial economic development in the Pudong new area, Shanghai[J]. Habitat International , 2006, 30 (2) :213–229. DOI:10.1016/j.habitatint.2004.02.004 |

| [16] | Wong G P F. Shanghai, China's capital of modern:the production of space and urban space and urban experience of World Expo 2010[D]. London:University of Birmingham, 1988. |

| [17] | 吴缚龙. 中国城市化与"新"城市主义[J]. 城市规划 , 2006, 19 (8) :23–30. |

| [18] | 杨宇振. 权利、资本与空间:中国城市化1908-2008年:写在《城镇乡地方自治章程》颁布百年[J]. 城市规划学刊 , 2009 (1) :64–73. |

| [19] | 刘云刚, 王丰龙. 城乡结合部的空间生产与黑色集群:广州M垃圾猪场的案例研究[J]. 地理科学 , 2011, 31 (5) :563–569. |

| [20] | 黄耿志, 薛德升. 1990年以来广州市摊贩空间政治的规训机制[J]. 地理学报 , 2011, 66 (8) :1063–1075. |

| [21] | 孙九霞, 周一. 日常生活视野中的旅游社区空间再生产研究:基于列斐伏尔与德塞图的理论视角[J]. 地理学报 , 2014, 69 (10) :1575–1589. |

| [22] | 黄宗仪. 都市空间的生产:全球化的上海[J]. 台湾社会研究季刊 , 2004, 53 :61–83. |

| [23] | 武廷海, 杨保军, 张城国. 中国新城:1979-2009[J]. 城市与区域规划研究 , 2011, 4 (2) :19–43. |

| [24] | 梁晶, 罗小龙, 殷洁. 空间生产中的权力与资本:以南京高新区转型为例[J]. 现代城市研究 , 2014 (5) :84–89. |

| [25] | 王丰龙, 刘云刚. 空间生产再考:从哈维到福柯[J]. 地理科学 , 2013, 33 (11) :1293–1301. |

| [26] | 晁恒, 马学广, 李贵才. 尺度重构视角下国家战略区域的空间生产策略:基于国家级新区的探讨[J]. 经济地理 , 2015, 35 (5) :1–8. |

| [27] | Lefebvre H. Critique of everyday life[M]. New York: Harper and Row, 1968 . |

| [28] | Harvey D. The urbanization of capital[M]. Oxford: Blackwell, 1985 . |

| [29] | 苗长虹, 胡志强. 城市群空间性质的透视与中原城市群的构建[J]. 地理科学进展 , 2015, 34 (3) :271–279. |

| [30] | 杨宇振. 更更:时空压缩与中国城乡空间极限生产[J]. 时代建筑 , 2011 (3) :18–21. |

| [31] | 陈映芳. 都市大开发:空间生产的政治经济学[M]. 上海: 上海古籍出版社, 2009 : 174 -175. |

| [32] | 大卫·哈维. 叛逆的城市:从城市权利到城市革命[M].叶齐茂, 倪晓辉,译. 北京:商务印书馆, 2014:43. |

| [33] | 肖竞, 曹珂. 我们无处安放的农田:空间生产全球化格局下我国耕地资源侵占问题研究[J]. 国际城市规划 , 2014, 29 (2) :59–67. |

| [34] | 彼得·纽曼, 安迪·索恩利. 规划世界城市:全球化与城市政治[M]. 刘晔, 汪洋俊, 杜晓馨,译. 上海:上海人民出版社, 2007:282-291. |

2016, Vol. 33

2016, Vol. 33