2. 中国科学院新疆生态与地理研究所, 乌鲁木齐 830011 ;

3. 中国科学院大学, 北京 100049

2. Xinjiang Institute of Ecology and Geography, Chinese Academy of Science, Urumqi 830011, China ;

3. University of Chinese Academy of Science, Beijing 100049, China

2013年,中国煤炭消费总量约42.4 亿t,占全国一次能源消费总量的67.4%,占全球煤炭消费总量的50.7%左右[1].煤炭的大量消耗是影响大气环境质量的主要因素,中国烟粉尘排放的70%,二氧化硫排放的85%,氮氧化物排放的67%都源于以煤炭为主的化石能源燃烧[2].山西省不仅是中国重要的能源基地,同时也是煤炭消费大省.以2002—2012年为例,山西省年均煤炭消费量为2.98亿t,占同期全国年均总消费的8.6%.2014年,国务院印发的《能源发展战略行动计划》中明确提出到2020年,煤炭消费总量控制在42亿t左右. 减少煤炭消费对于防治大气环境污染,保障人民群众身体健康具有重要意义[3].而如何减少以及通过何种途径减少煤炭消费则是研究中应该关注的问题.因此,探究煤炭消费增长的影响因素尤为关键.本文以山西省这一重点煤炭消费区为研究对象,深入地、多角度地分析影响煤炭消费量逐年增长的关键因素,以期为资源富集区域以及宏观层面的节能减排政策制定提供有益参考.

1 文献综述20世纪50年代以后,能源危机的爆发对世界经济产生了巨大的影响.世界各国学者开始广泛关注能源消费与经济增长之间的关系[4-9].由于煤炭在全球能源中的重要地位,关于煤炭消费与经济增长关系的研究吸引了众多学者的关注.最初的研究集中在这二者之间因果关系或协整关系的判断上,如Yuan等[10]对中国的分析,Yoo[11]对韩国的研究,Yang[12]对台湾地区的分析以及Wolde- Rufael[13]对上海市的探讨.近期的研究如Wolde-Rufael[14]对世界6个煤炭消费国的分析,Li等[15]对中国的研究等.随着研究的不断深入,关于煤炭消费的研究更多地与环境问题联系起来[16-18].

煤炭消费影响因素的研究成果较为丰硕.张宏和李仲学[19]认为社会发展、经济增长、产品替代等因素影响中国煤炭的消费需求;孔宪丽[20]的研究显示经济的持续增长和重工业比重的增加是拉动煤炭消费增长的主要原因.刘满芝等[21]从地域空间的角度分析中国东、中、西部地区煤炭消费影响因素的差异.陈闻君和佘开勇[22]从空间自相关性的角度描述中国省域煤炭消费格局的变化.林伯强和毛东昕[23]从产业链的角度对中国煤炭消费终端部门的动态需求进行探讨.有关山西煤炭消费的研究多集中在煤炭消费与经济增长之间的关系[24-26],煤炭可持续发展[27-28],煤炭资源配置[29-30],以及煤炭价格的市场演变[31-33]等方面.

通过对已有的文献梳理,发现其存在以下局限.第一,目前的研究成果多着眼于国家层面,对于区域层面研究较少,而煤炭消费的影响因素显然存在区域差异.第二,尽管有关山西煤炭消费的研究较多,但具体到煤炭消费影响因素的成果却相对缺乏.第三,目前研究中采用的方法多为单一的指数分解法或是单一的计量分析法,鲜见将二者结合起来进行研究的成果.

本文将对数均值迪氏分解法(LMDI)与向量自回归模型(VAR)结合起来对煤炭消费的影响因素进行深入剖析.之所以将这两种方法结合起来,原因有3个:第一,LMDI为静态分解法,而VAR模型则从动态角度有效弥补这一不足;第二,LMDI方法是将煤炭消费流量,即特定时间段变动的量进行分解,而VAR模型研究的则是煤炭消费的存量,即特定时间点的总量,故又可以从存量角度更好地补充LMDI分解结论;第三,LMDI方法受到Kaya恒等式的影响,很多可能对煤炭消费有重要影响的因素无法包含在内,而VAR计量模型可以在很大程度上弥补这一缺陷.

基于此,本文的研究思路为:首先利用LMDI方法对山西煤炭消费增长的影响因素进行静态、定量分析;其次,在分析结果的基础上构建计量模型进一步研究煤炭消费与其影响因素之间的动态关系;最后,结合2种分析方法的结论,提出相应政策建议.

2 研究方法与数据来源 2.1 研究方法 2.1.1 基于Kaya恒等式的2阶段LMDI分解基于Kaya恒等式[34]的指数分解模型是进行能源消费影响因素分析中最常用的一种方法.Ang BW等[35-37]的研究表明:与一般的指数分解方法比较,LMDI具有分解无残差、各因素效应值可以精确计算、方便验证以及可以有效处理零值等优点.具体的计算公式如表 1所示.

|

|

表 1 基于Kaya恒等式的2阶段LMDI分解公式 Table 1 Two-stage LMDI decomposition formula |

表中,E代表总煤炭消费量,单位为万t标准煤;P和G分别代表人口(单位:万人)和国内生产总值(亿元);Gi和Ei分别代表第i产业的产值增加值(亿元)和煤炭消费量(万t标准煤).利用Kaya恒等式,将山西煤炭消费分解为4个因素,分别为人口规模(P,单位:万人),经济产出(用人均GDP表示,即A=G/P,单位:万元/人),产业结构因素(Si=Gi/G,单位:%), 和技术进步因素(用单位产出煤炭消费量表示,即Ii=Ei/GI,单位:t标煤/万元).在Kaya恒等式基础上,利用LMDI方法可以将煤炭消费量的变动分为人口效应、产出效应、结构效应与技术效应.表中ΔEpop代表人口效应,ΔEaff代表产出效应,ΔEstr代表结构效应,ΔEint代表技术效应.第2阶段分解中的Wi代表第i产业的权重值;ΔIe和ΔIs分别代表产业效率份额和产业结构份额.

2.1.2 向量自回归模型(VAR)向量自回归模型(vector autoregressive model)简称VAR模型[38].这种模型把经济系统中每一变量的滞后变量作为系统内生变量来构造函数,是一种处理具有相关关系的多变量的分析和预测以及衡量随机扰动对系统的动态冲击最方便的方法[39-41].

| $ \begin{array}{l} {Y_t} = {A_0} + {A_1}{Y_{t - 1}} + \cdots + {A_p}{Y_{t - p}} + B{X_t} + {u_t},\\ \;\;\;\;\;t = 1,2, \cdots T, \end{array} $ | (1) |

其中,Yt代表k维的内生变量向量;A0,A1,…,An和B是待估计的系数矩阵;P是滞后系数;T为样本个数;Xt是d维外生变量向量;ut是随机扰动项,为白噪声向量.

2.2 数据来源数据来源于《山西统计年鉴》(1987—2014)、《辉煌山西60年》(1949—2009)、《山西改革开放30年回顾》(1978—2007)以及《中国能源统计年鉴》(1989—2013).需要说明的是,中国1985年开始与国际接轨,采用国内生产总值进行国民经济核算,之前多采用国民生产总值和社会总产值这2个指标.山西省自1993年才系统采用国内生产总值这一指标,故1988—1993年的GDP指标以及三次产业产值增加值的获取参考社会总产值数值.为消除价格因素影响,GDP数值均以1987年为基期进行不变价折算.煤炭生产与消费的数值来源于历年统计年鉴上“煤炭生产、外调、使用平衡表”.

3 山西煤炭消费影响因素的静态分解分析 3.1 第1阶段分解根据表 1所列LMDI第1阶段分解公式,将1988年以来山西煤炭消费总量增长的影响因素完全分解为人口效应、产出效应、结构效应和技术效应.历年煤炭消费变动量及各个效应变动量的计算结果如图 1所示.

|

Download:

|

|

图 1 1988—2013年山西煤炭消费变动影响因素效应值 Fig. 1 Effect values of influencing factors of coal consumption in Shanxi from 1988 to 2013 |

|

以下,从两个方面对图 1进行分析。

第一,研究煤炭消费量变动的情况.在研究时间段内,煤炭消费量在1989、1990、1999以及2010年出现明显负增长的现象.以下分别对其原因进行分析:1989和1990年,因当时市场煤价太低,导致挖煤无利可图,从而出现了所谓的“煤炭短缺危机”.这2年省内煤炭消费量受到生产缩减的影响,呈现出负增长的局面;1999年出现煤炭消费负增长,其原因是1999年全国煤炭市场持续疲软,国家宏观限产;2010年山西的三次产业用煤量均出现不同程度下降趋势,这可能与山西在这一年获批成为国家级资源型经济转型综合配套改革试验区有关.与此相反的是,山西煤炭消费量在2008及2013年出现大幅上涨的现象.其中,2008年煤炭消费的增加可能与北京举办奥运会有关.在这一年中,山西发电用煤比重为31.5%,比2007年的28.8%提高2.7个百分点.而2013年山西煤炭消费的增长主要是受到固定资产投资增长的影响.这一年山西固定资产投资增长约为22%,其中很大比例用于坑口电厂的建设.煤炭的就地转换增加了山西煤炭的消费量.

第二,分析4个驱动因素各自的整体效应值.很明显可以看出,产出效应是煤炭消费增长的主要驱动因素,其效应值26年来一直为正,平均值为296.51.这说明,人均GDP的增加是促使煤炭消费增长最重要的因素.而技术效应除2009、2013年为正效应之外,其余年份均为负值,其平均值为-222.43.这表明技术进步,即煤炭利用效率的提高是抑制消费增长的主要因素.人口效应值自1988年以来,一直为正,平均值为22.68.这表示随着人口数量的增加,煤炭消费量亦随之增长,但因其效应值较小,并非驱使煤炭消费增长的主要因素.结构效应值在研究期内变动较为复杂,正负效应交替出现,其负效应突出表现在2009、2012及2013年,效应值分别为-202.31、-139.35及-114.75.这反映出近些年山西产业结构的调整转型抑制了煤炭消费总量的增长.但从整体来看,其26年效应的平均值为-4.99,说明尽管近年来初有成效,但其对煤炭消费增长的抑制作用十分有限.

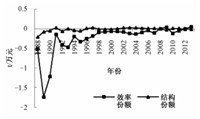

3.2 技术效应的2次分解通过上文的分析,可知影响山西煤炭消费总量变动的主要因素为产出效应及技术效应,其中,技术效应的负向作用可以有效抑制山西煤炭消费总量增长.技术效应的不断增强一方面提高了煤炭能源利用效率,客观减少了单位产出的能耗从而降低煤炭消费总量.另一方面,技术进步可以促进产业结构的调整,提高能源利用的附加值,从而减少煤炭能源消费量.综合这两方面,可知技术效应对于山西经济环境的可持续发展具有主要意义.故将技术效应进一步分解为产业效率份额和产业结构份额,结果如图 2所示.

|

Download:

|

|

图 2 1988—2013年山西煤炭消费技术效应的2次分解 Fig. 2 Decomposition of the technical effect of coal consumption from 1988 to 2013 in Shanxi |

|

从图 2可以看出,产业效率份额历年来总体为负值.这说明对于抑制山西煤炭消费总量增长的技术效应来说,产业效率份额起主要作用.值得说明的是,产业效率份额在1989至1994年波动较大,这是因为自1985年以后,山西二次能源生产快速发展,能源利用效率进一步提高;除此之外,1992年山西省提出输煤与输电并举的经济发展策略,从而使得单位煤耗的产值提高.由于技术进步的转化有一定的滞后期且新设备投入存在较长的周期,因此1995年之后效率份额持续为负,但波动不大.与产业效率份额相比,产业结构份额正负交替,且数值徘徊在零值附近,故其对于技术效应的贡献较少.

4 山西煤炭消费影响因素的动态计量分析 4.1 变量的选取及数据检验对山西省煤炭消费总量增长进行LMDI分析的结果显示,产出效应与技术效应是影响煤炭消费总量变动的两个关键因素,而结构效应与人口效应对煤炭消费总量增长影响不大.为进一步定量分析这些影响因素对煤炭消费总量增长的影响,本文建立VAR模型,从动态计量的角度更深层次地研究各因素的影响.

VAR模型中将历年山西煤炭消费总量作为因变量,用C表示,单位为万t标煤.数据采用山西省历年煤炭平衡表中的终端煤炭消费量,即山西省内煤炭消费,排除煤炭外输部分.解释变量包括经济水平、技术进步、产业结构与城镇化率,分别对应LMDI分解结果中的产出效应、技术效应、结构效应以及人口效应.具体如表 2所示.

|

|

表 2 VAR模型所选变量说明 Table 2 Definitions of all relevant variables used in VAR model |

需要说明的是,指数分解结果显示人口效应与结构效应对煤炭消费变动影响微弱,为了更好地探寻影响山西煤炭消费的关键因素,在这一模型中对这2个因素进行修正.因为山西第二产业在产业结构中的重要地位,故采用第二产业增加值在GDP中所占比重(%)代表产业结构,用S表示.从山西总体来看,人口自然增长率呈现逐渐减缓的趋势,而城镇人口的增加较人口规模更多地影响了煤炭消费总量.因此,采用城镇化率(%)来替代人口效应.

进行时间序列分析时,为减少异方差导致的伪回归现象,对各变量取自然对数[42-43].由于现实中时间序列的经济变量一般是非平稳的,因此在建立模型分析前,需要对数据进行单位根的检验.单位根检验的结果如表 3所示.

|

|

表 3 变量ADF检验结果 Table 3 Test results of variable ADF |

通过表 3的检验结果,可以看出所研究的变量在5%显著水平下均是一阶单整序列.序列同阶单整,可以构造VAR模型.

4.2 VAR模型的建立在建立VAR模型之前,需要确定变量的滞后阶数.根据赤池信息量准则(AIC)、施瓦茨信息准则(SC)、LR检验统计量等准则共同确定的最优滞后为2,故建立VAR(2)模型.

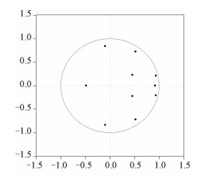

在LMDI静态分解分析的基础上,利用VAR模型中的脉冲响应分析和方差分解分析可以更直观清晰且动态定量地反映山西煤炭消费与其影响因素之间的相互作用过程.在利用VAR模型中脉冲响应分析及方差分解分析之前,需要进行模型稳定性的检验.如果检验通过,则分析结果可靠有意义.当VAR模型的所有的特征根倒数的模均位于单位园内,则VAR模型是稳定的,可以进行脉冲响应和方差分解[44].VAR(2)模型稳定性检验结果如图 3所示.从图 3可以看出,本文建立的VAR模型符合稳定条件的要求.在此基础上进行的脉冲及方差分析是可靠有意义的.

|

Download:

|

|

图 3 VAR模型稳定性的检验 Fig. 3 Stability test of VAR model |

|

脉冲响应函数描述一个内生变量对误差冲击的响应.具体地说,它描述的是在随机误差项上施加一个标准差大小的冲击,即一标准差信息的冲击,对内生变量当期值和未来值所带来的影响.在脉冲响应函数中,广义脉冲响应是唯一的,消除了变量顺序会影响脉冲响应结果的问题,并且考虑了观测到不同形式的冲击和它们之间的关联性[45].因此,采用广义脉冲响应函数动态地研究山西煤炭消费对经济水平、技术进步、产业结构及城镇化率等因素的响应情况,结果如图 4所示.图 4中横轴表示冲击滞后期数,纵轴表示响应程度,实线是响应曲线,虚线区域为2倍标准差的偏离区域.本文选择滞后期数为20期.

|

Download:

|

|

图 4 煤炭消费对各影响因素的响应路径 Fig. 4 Responses of lnC to four variables |

|

从脉冲响应图中可以得出,山西煤炭消费对于经济水平、技术进步、产业结构以及城镇化率的响应各不相同.以下分别讨论煤炭消费总量对各变量冲击的影响.

首先为经济水平(图 4(a)).当给经济水平一个标准差信息的冲击后,煤炭消费量开始快速上升,第3期达到最高值0.050,之后缓慢下降,到第6、7期时出现第2个小高峰,对应的值分别为0.039和0.038.随后正向响应逐渐减弱,到第14期,其响应方向发生改变,由正响应变为负响应.这一结论有两层含义,第一,短期内煤炭消费量对经济水平的正向响应验证了LMDI分析方法所得的经济效应为煤炭消费增长主要驱动因素这一结论.第二,从长期来看,随着经济水平的逐渐提高,煤炭消费的需求会缓慢减少.这可能与能源结构的调整以及煤炭利用技术的进步有关.

其次为技术进步(图 4(b)).在技术进步一个标准差信息冲击下,山西煤炭消费呈波动下降趋势.在第6期达到最低值-0.031,之后又缓慢上升,但最终持续在零水平线上下.这一结论与LMDI分解结论一致,说明技术进步是抑制煤炭消费总量增长的关键因素.但从长期响应来看,技术进步对煤炭消费的影响程度在减弱.其深层次的原因可能是“反弹效应”的存在,即技术进步引起的能源效率提高会增加而不是减少能源消费.因此,利用技术创新提高煤炭利用水平的同时,要尽量规避“反弹效应”的发生.

再次为产业结构(图 4(c)).从图中可以看出在短期内,煤炭消费量对产业结构的一个标准差信息冲击响应迅速.其响应值在第3期达到第1个峰值,为0.041.随后在第6期达到第2个峰值,为0.042.之后缓慢下降,到第15期时,其响应方向发生变化,由正响应变为负响应.这一趋势说明,山西省产业结构在短期内,是造成煤炭消费量居高不下的主要因素之一.更准确地说,山西二产产值比重的增加导致煤炭消费总量的增长.但从长期趋势看,产业结构的调整最终会使煤炭消费量逐渐减少,这与LMDI所获结论略有差别,是由于这2个模型中的变量不同所致.

最后为城镇化率(图 4(d)).煤炭消费总量对城镇化率的冲击响应趋势最为特别.其响应值最初为负,在第2期达到最低值-0.034.之后逐渐上升,在第6期时响应方向变为正向.随后缓慢上升,到第12期达到最大值0.048,之后又呈不断下降趋势.从这一响应曲线中可以得出:第1,城镇化率在很短的时间段内,会减少煤炭消费量.第2,从中长期看来,城镇化的推动会促进煤炭消费的增长.第3,响应曲线呈现倒“U”型的趋势,说明山西煤炭消费与城镇化率之间可能存在环境库兹涅茨曲线.这一结论与LMDI所得的人口效应正向驱动煤炭消费有所差异.

4.4 方差分解分析VAR中的方差分解是分析每一结构冲击对内生变量变化的贡献度,从而度量每一个结构冲击的重要性.它给出的是对VAR模型中的变量产生影响的每个扰动项的相对重要性,在此基础上,了解各信息对模型内生变量的解释度[46-47].对山西能源消费量进行方差分解分析,结果如表 4所示.

|

|

表 4 煤炭消费总量的方差分解结果 Table 4 Variance decomposition results of the total coal consumption |

分前10期与后10期这两个阶段分别讨论.在第1阶段,由于路径依赖的存在,煤炭消费对自身的解释贡献率较高,但其解释力度呈现不断降低的趋势,在第10期其贡献率为22.13%.经济水平对煤炭消费的解释力度呈现波动变化的趋势,在第5期达到最大值,为51.44%.到第10期,其贡献率下降到42.73%.技术水平对煤炭消费的贡献率最不显著,在第10期,其值为0.63%.产业结构的贡献率在前10期呈现出不断上升的趋势,第10期其贡献率为5.39%.城镇化率对煤炭消费的解释贡献率出现波动变化趋势,第10期其值为29.12%.

在第2个阶段,煤炭消费自身的贡献率基本保持不变,维持在20%左右.而技术水平与产业结构这2个变量对煤炭消费的贡献率均出现微弱下降的趋势.变化较大的是经济水平与城镇化率这2个因素,具体来讲,经济水平的解释贡献率逐渐下降,到第20期为26.12%;与此相反,城镇化率的解释贡献度却不断上升,到第20期为46.93%.

从20期平均贡献率的角度来讲,经济水平、技术进步、产业结构以及城镇化率对煤炭消费的解释力度分别为33.05%,0.60%,3.98%以及30.91%.这说明,经济增长与城镇化率是煤炭消费总量增长的重要因素.要使山西煤炭消费总量上升速度减缓甚至降低,则必须实现经济增长、城镇化这二者与煤炭消费的脱钩.这意味着山西必须寻找新的经济增长的动力,同时有序合理推动城镇化进程.其次,技术进步与产业结构对山西煤炭消费的影响程度较小.这意味着目前这2个因素的抑制作用并未得到充分体现.同时说明,未来提高煤炭利用技术与调整产业结构在减少山西煤炭消费的过程中有巨大潜力.

5 结论与建议利用2阶段LMDI方法对山西煤炭消费的影响因素进行分解分析.结果显示,产出效应是煤炭消费增长的主要驱动因素,技术效应是抑制煤炭消费增长的关键因素.人口效应与结构效应对煤炭消费变动影响均不显著,但其方向有别.人口效应微弱促进煤炭消费,而结构效应微弱抑制煤炭消费.对技术效应的进一步分解表明,效率份额是促使技术效应出现负效应的主要原因.

基于VAR模型的脉冲响应和方差分解从动态及存量研究的角度深化了LMDI分解法所获的结论.脉冲响应分析得出,经济发展是煤炭消费增长的主要因素,除此之外,山西省现有的产业结构也促进了煤炭的大量消耗.技术水平对于山西煤炭消费在短期内起到抑制作用,但长期看来,存在“反弹效应”.城镇化的发展对山西煤炭消费影响较为复杂.最初,城镇化率的提高节约了煤炭消费,但长期看来,其发展与煤炭消费呈现库兹涅茨曲线的倒“U”型趋势.方差分解的结果显示,经济水平、技术水平、产业结构以及城镇化率对山西煤炭消费的解释力度分别为33.05%,0.60%,3.98%以及30.91%.

对比分析LMDI分解与VAR模型所获的结论,得出:不管是从流量角度,还是从存量角度分析,经济的发展均是促进煤炭消费增长的关键因素.从流量角度分析,技术效应抑制煤炭变动,但从存量的角度分析,可以得知这种抑制作用在长期看来,存在“反弹效应”.除这2个因素之外,人口增加,尤其是非农人口比重的增加也在很大程度上影响山西煤炭消费.具体来讲,在初始阶段节约煤炭消费,但长期却又促进煤炭消费.山西产业结构的优化在研究时段内表现并不明显,但二产比重的上升却明显增加了煤炭的总消费.

针对以上结论,本文提出以下建议:

首先,逐步实现经济增长与煤炭消费脱钩.山西是中国煤炭生产基地,同时也是煤炭消费大省.长期以来,山西经济增长严重依赖煤炭工业,造成“一煤独大”的局面.要实现经济增长与煤炭消费的脱钩困难重重.目前,山西应该重点扶持一些低碳产业,如旅游、金融、信息以及商贸产业等的发展.同时,增加煤炭资源的深加工,提高煤炭产品的附加值和科技含量.

其次,推动科技创新,提高煤炭利用效率.技术效应是抑制煤炭消费增长的主要因素.而中国煤炭利用效率与国际平均水平相比,还存在较大差距.山西省作为国家资源型经济转型综合配套改革试验区,应加大煤炭利用技术的研发资金投入,大力推进技术创新.2014年9月至2015年4月,国家层面印发了3个关于煤炭清洁利用与煤电节能减排的行动计划.山西应借此东风,对一些落后的生产工艺及高耗能的产业设备积极予以改造.切实提高煤炭领域的技术水平,提高煤炭资源利用效率,从而有效减少煤炭资源的消费量.

再次,积极培育新的支柱产业,进一步优化产业结构,促进低煤耗产业的发展.产业结构的调整是实现低耗能、绿色发展的重要途径,山西产业结构调整已迫在眉睫.因此,山西省应大力促进第三产业以及商品农业的发展.有关政策的制定要向低能耗高附加值的产业倾斜,切实促进经济增长动力由传统的煤炭重工业向低能耗、低碳产业的转变,从而实现绿色经济增长.

最后,有序推动城镇化发展,借助集聚效应与规模效应减少煤炭消费.LMDI分解分析以及VAR模型的实证分析显示人口规模,尤其是城镇人口比重的增加促进了煤炭消费量的增长.因此,要切实减少煤炭的消费量,必须走集约型城镇化道路.除此之外,应加大煤炭集约利用技术的宣传和推广,提高公众节约能源的意识.

| [1] | Carbon Dioxide Information Analysis Center. Global carbon budget 2014:USA[EB/DL].(2015-03-17)[2015-07-02].http://cdiac.ornl.gov/GCP/carbonbudget/2014/#. DOI:10.5194/essdd-7-521-2014. |

| [2] | Xu S C, He Z X, Long R Y. Factors that influence carbon emissions due to energy consumption in China:decomposition analysis using LMDI[J]. Applied Energy , 2014, 127 (6) :182–193. |

| [3] | Wang Q. China's citizens must act to save their environment[J]. Nature , 2013, 497 (7448) :159–159. DOI:10.1038/497159a |

| [4] | 刘先涛, 石俊. 中国能源消费与经济增长的向量自回归模型检验分析[J]. 统计与决策 , 2014 (10) :128–130. |

| [5] | Wang Q, Li R R. Journey to burning half of global coal:trajectory and drivers of China's coal use[J]. Renewable & Sustainable Energy Reviews , 2016, 58 :341–346. |

| [6] | Soytas U, Sari R. Energy consumption and GDP:causality relationship in G-7 countries and emerging markets[J]. Energy Economics , 2003, 25 (1) :33–37. DOI:10.1016/S0140-9883(02)00009-9 |

| [7] | Yong U G, Aie-Rie L. Cointegration,error-correction,and the relationship between GDP and energy:the case of South Korea and Singapore[J]. Resource & Energy Economics , 1998, 20 (1) :17–25. |

| [8] | Lin B, Moubarak M. Renewable energy consumption:economic growth nexus for China[J]. Renewable & Sustainable Energy Reviews , 2014, 40 (C) :111–117. |

| [9] | 梁经纬, 刘金兰, 柳洲. 能源消费与经济增长非线性动态关系研究[J]. 干旱区资源与环境 , 2014, 28 (5) :1–6. |

| [10] | Yuan J H, Kang J G, Zhao C H, et al. Energy consumption and economic growth:evidence from China at both aggregated and disaggregated levels[J]. Energy Economics , 2008, 30 (6) :3077–3094. DOI:10.1016/j.eneco.2008.03.007 |

| [11] | Yoo S H. Causal relationship between coal consumption and economic growth in Korea[J]. Applied Energy , 2006, 83 (11) :1181–1189. DOI:10.1016/j.apenergy.2006.01.010 |

| [12] | Yang H Y. A note on the causal relationship between energy and GDP in Taiwan[J]. Energy Economics , 2000, 22 (3) :309–317. DOI:10.1016/S0140-9883(99)00044-4 |

| [13] | Wolde-Rufael Y. Disaggregated industrial energy consumption and GDP:the case of Shanghai,1952-1999[J]. Energy Economics , 2004, 26 (1) :69–75. DOI:10.1016/S0140-9883(03)00032-X |

| [14] | Wolde-Rufael Y. Coal consumption and economic growth revisited[J]. Applied Energy , 2010, 87 (1) :160–167. DOI:10.1016/j.apenergy.2009.05.001 |

| [15] | Li F, Song Z, Liu W. China's energy consumption under the global economic crisis:decomposition and sectoral analysis[J]. Energy Policy , 2014, 64 :193–202. DOI:10.1016/j.enpol.2013.09.014 |

| [16] | Wang Q, Chen X, Jha A N, et al. Natural gas from shale formation:The evolution, evidences and challenges of shale gas revolution in United States[J]. Renewable & Sustainable Energy Reviews , 2014, 30 (2) :1–28. |

| [17] | Govindaraju V G R C, Tang C F. The dynamic links between CO2 emissions, economic growth and coal consumption in China and India[J]. Applied Energy , 2013, 104 (2) :310–318. |

| [18] | Tiwari AK, Shahbaz M, Hye Q M A. The environmental Kuznets curve and the role of coal consumption in India:cointegration and causality analysis in an open economy[J]. Renewable and Sustainable Energy Reviews , 2013, 18 (2) :519–527. |

| [19] | 张宏, 李仲学. 煤炭需求影响因素及情景分析[J]. 煤炭学报 , 2007, 32 (5) :557–560. |

| [20] | 孔宪丽. 中国煤炭消费与影响因素动态关系的实证分析:兼论煤炭消费的非对称价格效应[J]. 资源科学 , 2010, 32 (10) :1830–1838. |

| [21] | 刘满芝, 王锐, 周梅华, 等. 中国区域煤炭消费影响效应的比较分析:基于面板数据模型的实证经验[J]. 资源科学 , 2011, 33 (9) :1641–1649. |

| [22] | 陈闻君, 佘开勇. 中国省域煤炭消费空间格局演化特征[J]. 地理与地理信息科学 , 2014, 30 (2) :56–60. |

| [23] | 林伯强, 毛东昕. 煤炭消费终端部门对煤炭需求的动态影响分析[J]. 中国地质大学学报:社会科学版 , 2014, 14 (6) :1–12. |

| [24] | 王保忠, 黄解宇, 王保庆. 山西省经济增长与煤炭生产量、消费量的相关性分析[J]. 技术经济 , 2008, 27 (12) :60–64. |

| [25] | 张运.山西经济增长与能源消费的关系分析[D].太原:山西财经大学,2012. |

| [26] | 李连光, 景普秋. 煤炭资源开发与山西经济增长之间关系的实证研究[J]. 中北大学学报:社会科学版 , 2010, 26 (2) :47–54. |

| [27] | 赵国浩, 凌涛. 可持续发展视角下的山西煤炭工业发展研究[J]. 煤炭经济研究 , 2010, 30 (5) :4–7. |

| [28] | 张晓. 基于山西省煤炭资源可持续发展的研究[J]. 首都师范大学学报:自然科学版 , 2016, 37 (1) :72–76. |

| [29] | 赵国浩, 车康模, 卢晓庆. 基于产业集中度视角的山西煤炭资源整合分析[J]. 煤炭经济研究 , 2010, 30 (2) :15–18. |

| [30] | 王保忠, 李忠民, 王保庆. 基于代际公平视角的煤炭资源跨期配置机制研究:以晋陕蒙为例[J]. 资源科学 , 2012, 34 (4) :704–710. |

| [31] | 吴青龙, 郭丕斌, 王云. 资源型区域转型视角的山西煤炭市场地位演变分析[J]. 干旱区资源与环境 , 2016, 30 (1) :7–13. |

| [32] | 薛曜祖. 山西煤炭市场价格指数体系建设研究[J]. 价格理论与实践 , 2013 (7) :66–67. |

| [33] | 《山西省煤炭价格形成机制研究》课题组. 山西省煤炭价格形成机制研究[J]. 价格理论与实践 , 2013 (7) :43–48. |

| [34] | Davis S J, Ken C. Consumption-based accounting of CO2 emissions[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences , 2010, 107 (12) :5687–5692. DOI:10.1073/pnas.0906974107 |

| [35] | Ang B W, LIU F L. A new energy decomposition method:perfect in decomposition and consistent in aggregation[J]. Energy , 2001, 26 (6) :537–548. DOI:10.1016/S0360-5442(01)00022-6 |

| [36] | Ang B W. Decomposition analysis for policymaking in energy:Which is the preferred method?[J]. Energy Policy , 2004, 22 (9) :1131–1139. |

| [37] | Ang B W. The LMDI approach to decomposition analysis:a practical guide[J]. Energy Policy , 2005, 33 (7) :867–871. DOI:10.1016/j.enpol.2003.10.010 |

| [38] | Sims C A. Macroeconomics and Reality[J]. Econometrica , 1980, 48 (1) :1–48. DOI:10.2307/1912017 |

| [39] | Nyberg H, Saikkonen P. Forecasting with a noncausal VAR model[J]. Computational Statistics & Data Analysis , 2014, 76 :536–555. |

| [40] | Xu B, Lin B. Carbon dioxide emissions reduction in China's transport sector:a dynamic VAR (vector autoregression) approach[J]. Energy , 2015, 83 :486–495. DOI:10.1016/j.energy.2015.02.052 |

| [41] | 高铁梅. 计量经济分析方法与建模[M]. 北京: 清华大学出版社, 2012 : 320 -349. |

| [42] | York R, Rosa E A, Dietz T. STIRPAT, IPAT and ImPACT:analytic tools for unpacking the driving forces of environmental impacts[J]. Ecological Economics , 2003, 46 (3) :351–365. DOI:10.1016/S0921-8009(03)00188-5 |

| [43] | Zhao C, Chen B, Hayat T, et al. Driving force analysis of water footprint change based on extended STIRPAT model:evidence from the Chinese agricultural sector[J]. Ecological Indicators , 2014, 47 :43–49. DOI:10.1016/j.ecolind.2014.04.048 |

| [44] | 张晓峒. 计量经济学软件EViews使用指南[M]. 天津: 南开大学出版社, 2004 : 303 -310. |

| [45] | Pereira A M, Rui M M P. Is fuel-switching a no-regrets environmental policy? VAR evidence on carbon dioxide emissions,energy consumption and economic performance in Portugal[J]. Energy Economics , 2010, 32 (1) :227–242. DOI:10.1016/j.eneco.2009.08.002 |

| [46] | Pradhan R P, Arvin M B, Ghoshray A. The dynamics of economic growth,oil prices,stock market depth, and other macroeconomic variables:evidence from the G-20 countries[J]. International Review of Financial Analysis , 2015, 39 :84–95. DOI:10.1016/j.irfa.2015.03.006 |

| [47] | Ozdemir S, Akgul I. Inflationary effects of oil prices and domestic gasoline prices:Markov-switching-VAR analysis[J]. Pattern Recognition Letters , 2011, 22 (12) :1337–1345. |

2016, Vol. 33

2016, Vol. 33