2. 中国科学院大学, 北京 100049

2. University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China

民族居住格局指的是特定区域内不同民族在空间上的排列与组合情况[1].居住格局可以反映一个民族所有成员(不分性别、年龄、职业、教育等个人特征)在居住地点与另一个民族相互接触的机会[2].在民族社会学研究中,民族居住格局通常被视为民族交往的一种场景、一个变量,用来观察和调节民族交往的内涵、形式及质量[3],也是构成影响民族关系的人文生态环境[4].有研究者认为,城市少数民族居住格局的主要层面由以下几部分组成:1)各族群人口在一个地区中的地理区域分布;2)各族群人口在一个地区中的城乡分布;3)各族群人口在一个社区内的居住地点的分布格局[5].

国外学者关于民族居住格局的研究最早始于美国,其后一些欧洲学者也参与其中,并取得一系列重要研究成果.在理论研究层面,研究学派主要有“芝加哥学派”、“人文生态学派”和“城市社会地理学派”,形成一些以研究种群关系、种群融合的变量和理论模型,主要产生了“社会身份模式”和“族群隔离模式”两大观点[6-7].与此同时,一些美国学者针对族群居住情况提出反映族群隔离或者族群融合程度的定量化指标“分离指数”.在实证研究层面,美国的Wilson和Taeuber[8]及Massgy和Denton[9] 以加拿大多伦多作为案例进行研究,研究结果支持群体隔离模式,说明城市居民具有群体居住的倾向. Darroch和Marston[10]提出社会身份模式. Guest和Weed[11]对波士顿、克利夫兰和西雅图 3个城市进行研究,结果支持该模式.

国内社会学者对民族居住格局的研究起步较晚,在借鉴国外学者关于民族关系研究的大量理论及实证研究的基础之上,结合中国实际进行开展.在理论研究层面主要研究族群交往,马宗保[12]对民族居住格局和民族关系进行系统研究.一些学者在研究中也谈到民族居住格局与民族关系的关联性[13-17].在实证研究层面,研究主要集中在中国少数民族地区的城市和乡村,其中不乏大规模的调查或是典型的个案研究,特别是对银川市[3]、呼和浩特市[18]、南宁市[19]和乌鲁木齐市[20-21]等城市的研究,极大丰富了中国民族居住格局研究的文献资料.此外,一些学者也对其他地区民族居住格局进行了研究[22-25].但是,社会学者研究侧重点是民族关系研究,较少涉及对民族地理空间结构的研究.

地理学者对中国城市居住空间结构研究成果较丰富,多是基于住房、就业、教育等类型的划分,研究区域主要集中在北京[26]、上海[27]、广州[28]、南京[29]、武汉[30]等大城市或特大城市,而对西部少数民族城市按民族划分的居住区研究较少.在研究方法上,前者主要采用隔离指数、区位熵和因子生态分析等方法对居住类型区进行划分.当前,乌鲁木齐市社会空间[31-33]的研究主要是城市社会空间演化历史、居住空间分异和城市社会区的划分,关于乌鲁木齐市各民族居住格局尚未进行系统研究.因此,本文将运用聚类分析和空间自相关分析法,探讨乌鲁木齐市汉族、维吾尔族、哈萨克族和回族等民族居住格局研究及其演变,并尝试总结各民族居住格局模式,有助于优化乌鲁木齐城市居住格局,对构建社会嵌入式发展和多民族和谐宜居城市具有参考意义.

1 研究对象、数据来源及研究方法 1.1 研究对象乌鲁木齐市是新疆维吾尔自治区的首府,是多种民族、多种文化的汇集地.全市有49个民族,其中包括汉族、维吾尔族、哈萨克族、回族、锡伯族、蒙古族、满族、柯尔克孜族等13个世居民族,其中汉族、维吾尔族、哈萨克族和回族是主要的民族.本文将以汉族、维吾尔族、哈萨克族和回族等4个民族为对象,探讨城市各民族的居住格局及其演变.

1982年至今,乌鲁木齐市的行政区划发生了较大变化,包括街道行政单元数量的增加和范围的变化.考虑到数据的完整性和连续性,本文以乌鲁木齐市中心城区为研究区域,主要包括天山区、沙依巴克区、水磨沟区、新市区、头屯河区及米东区.1982、1990、2000和2010年分别为27、38、51和61个街道及乡镇单元(图 1、表 1).

|

Download:

|

| 图 1 研究区范围 Fig. 1 Study areas in Urumqi | |

|

|

表 1 乌鲁木齐市各民族人口比例% Table 1 Proportions of national populations in Urumqi |

本研究数据主要来源于乌鲁木齐市1982、1990、2000和2010年人口普查数据、乌鲁木齐市统计年鉴及新疆人口与计划生育委员会相关统计资料.街道行政图来自乌鲁木齐市行政区划图和乌鲁木齐城市总体规划相关图件,各街道面积数据利用Arcgis10.0提取得到.

1.3 研究方法 1.3.1 全局空间自相关全局Moran’s I指数衡量相邻的空间分布对象属性取值之间的关系.取值范围为-1到1,正值表示该空间事物的属性值分布具有正相关性,负值表示该空间事物的属性值分布具有负相关性,0值表示空间事物的该属性值不存在空间关系,即空间随机分布.计算公式为

| $I=\frac{n\sum\limits_{i=1}^{n}{\sum\limits_{j=1}^{n}{{{w}_{ij}}\left( {{y}_{i}}-\bar{y} \right)\left( {{j}_{j}}-\bar{y} \right)}}}{\left( \sum\limits_{i=1}^{n}{\sum\limits_{j=1}^{n}{{{w}_{ij}}}} \right)\sum\limits_{i=1}^{n}{{{\left( {{y}_{i}}-\bar{y} \right)}^{2}}}}.$ |

全局Moran’s I统计方法首先假设研究对象间没有任何空间相关性,然后通过Z-score得分检验来验证假设是否成立.一般|Z|>1.96时,拒绝零假设,即在95%的概率下,存在着空间自相关.

1.3.2 局部空间自相关全局空间自相关假定空间是同质的,即研究区域内的空间对象的某一属性值只存在一种整体趋势.但是空间对象的空间异质性并不少见.在实际研究中,采用局域Moran’s I方法来发现局域空间是否存在空间自相关性.局域Moran‘s I方法是将全局Moran’s I方法分解到局域空间上,即针对空间每一个分布对象,有

| $\begin{align} & v\left( {{I}_{i}} \right)=\frac{n-{{b}_{2}}}{n-1}\sum\limits_{j=1,j\ne i}^{n}{{{w}_{ij}}}+ \\ & \frac{2{{b}_{2}}-n}{\left( n-1 \right)\left( n-2 \right)}\sum\limits_{k=1,k\ne i}^{n}{\sum\limits_{h=1,h\ne i}^{n}{{{w}_{ik}}{{w}_{ih}}-{{\left[ E\left( {{I}_{i}} \right) \right]}^{2}}.}} \\ \end{align}$ |

由单个空间对象取值的局域Moran’s I值的Z-score得分统计检验,可以得出该空间对象属性取值在全局空间对象属性取值的聚集或分散的分布状态中所起到的作用,即是否促进高值与高值的空间相邻或高值与低值的空间相间分布.

2 乌鲁木齐市居住现状格局分析目前,乌鲁木齐市人口密度以和田街、东门、长江路和新民路等街道为中心,沿河滩快速路呈扇形模式向城市南北方向扩展.城市远郊区的部分街道人口密度也较大,如古牧地东、古牧地西、米东南路和头屯河等街道(图 2(a)).头屯河街道是乌鲁木齐市重要的钢铁工业基地,是八一钢铁集团及钢铁上下游企业所在地,就业人口数量大,2013年从业人数达到25089人.古牧地东、古牧地西和米东南路等街道作为米东区的中心城区,人口较为密集.同时,按照乌鲁木齐市城市总体规划部署,头屯河区和米东区是未来乌鲁木齐市主要的产业和人口承载地,该区域人口密度将呈进一步增加趋势.

|

Download:

|

| 图 2 乌鲁木齐市居住格局 Fig. 2 Living pattern in Urumqi | |

汉族人口比重较大的街道主要集中在水磨沟区和新市区.具体包括新市区的二工、三工、南纬路和迎宾路等街道以及青格达湖乡,水磨沟区的南湖南路、南湖北路和新民路等街道,头屯河区的北站西路和火车西站等街道(图 2(b)).可见历史上形成的“南维北汉”的民族居住格局仍然对现在民族居住格局产生着重要影响.高新技术产业开发区和经济技术开发区作为乌鲁木齐市重要的产业园区,就业机会较多,高新技术产业开发区有各类企业4000多家,其中“中国500强”企业30多家,经济技术开发区有20家“世界500强”和39家“中国500强”企业,吸引了大量较高劳动素质的汉族人口.来自疆外的以经商和务工为主的大量汉族人口倾向于在这些区域定居.

相对于汉族居住格局,少数民族居住格局更具有集聚性.主要集中分布在两大区域,一是城市南部天山区的解放南路、团结路、胜利路、延安路和红雁等街道,一是城市北部的地窝堡乡、六十户乡和安宁渠镇等乡镇(图 2(c)).城市南部集中区的居民大多为维吾尔族,北部集中区的居民大多为回族.少数民族受宗教信仰和传统文化习俗等因素影响,大多选择居住在大型清真寺密集的场所,而天山区清真寺分布密度较高,如陕西大寺清真寺、汗腾格里清真寺、南大寺清真寺和大湾清真寺等著名的清真寺都分布在天山区,故而吸引了大量少数民族集聚.城市北部少数民族集聚的区域因行政区划的调整隶属于新市区或米东区,近年来住房制度的改革和房地产事业的快速发展,吸引了大量来自周边的少数民族人口集聚,促进了城市北部少数民族集聚区的形成.

3 乌鲁木齐市民族居住格局空间演化 3.1 全局自相关分析运用Geoda软件模型分别计算了4个年份(1982、1990、2000和2010年)乌鲁木齐市街道各民族人口比重的全局Moran's I 估计值及相关指标(表 2).4个年份各民族的Moran's I 估计值全部为正,且检验结果显著,表明乌鲁木齐市各民族呈显著的正空间自相关性,即各民族集聚程度普遍较高.汉族、维吾尔族居民的Moran's I值均大于0.3,明显大于其他民族的Moran's I值,表明其空间依赖性较强,集聚程度明显高于其他民族;从Moran's I值的变化趋势可知,汉族和维吾尔族的Moran's I值一直升高,表明其在空间上的集聚性呈加强趋势;哈萨克族和回族居民的Moran's I值呈先增大后减小再增大的趋势,表明其在空间上的集聚性呈先增强后减弱再增强的变化趋势.总体而言,相对于1982、1990和2000年,2010年的Moran's I值均较高,表明各民族在空间上的集聚性趋强.

|

|

表 2 乌鲁木齐市民族Moran's I估计值 Table 2 Estimation of Moran's I for nationalities in Urumqi |

基于乌鲁木齐市各街道4个年份(1982、1990、2000、2010年)各民族人口所占比例的数据,运用Geoda软件模型进行局部空间自相关分析并绘制LISA图,探讨不同民族的聚集区位和居住格局模式.

3.2.1 汉族集聚区(高-高区)演变1982年高-高区比较集中,主要分布在城市北部的火车西站街道、东山街道、大地窝铺乡、小地窝铺乡和三宫街道等地.1990年高-高区主要集中在两块区域,一是位于城市西北部的火车西站、王家沟和石油新村等街道,一是位于城市中部的新民路街道和青年路街道.2000年高-高区并未发生较大变化,仍集中在这两块区域.2010年高-高区主要分布在新市区的二工街道、银川路街道以及水磨沟区附近的水磨沟街道、新民路街道和青年路街道等(图 3).由于历史原因,乌鲁木齐市存在着“南维北汉”的民族居住分异格局,汉族居民主要居住在城市的北部区域,少数民族主要居住在城市的南部区域.头屯河区作为城市重要的工业基地,就业机会较多,吸引了大量的汉族人口再次集聚.2000年以后随着国家各项政策的改革以及房地产事业的快速发展,居民的人均可支配收入明显提高,同时居民对居住空间的选择有了更大的主动权,因此收入相对较高的汉族居民更倾向于向交通方便、基础设施完善和人居环境好的水磨沟和新市区附近街道集聚.

|

Download:

|

| 图 3 乌鲁木齐市汉族集聚区演变 Fig. 3 Evolution of the Han gathering area | |

少数民族集聚区比汉族集聚区的集聚程度更高,一直位于城市南部天山区附近街道,但是其集聚范围有所扩展(图 4).1982—2010年少数民族高-高区没有发生显著变化,仍然主要集中在天山区.1982年少数民族高-高区主要分布在胜利路、和平路、团结路和解放南路等街道,2010年高-高区主要为胜利路、延安路、团结路、和平路、红雁和新华南路等街道.因各民族在语言文字、风俗习惯、宗教信仰、生活习俗和价值观念等方面存在一定的差异,各民族居民在选择居住区位时更趋向于选择具有共同生活习俗和价值观念的群体居住地,这在一定程度上促进了各民族聚居区的形成与发展.

|

Download:

|

| 图 4 乌鲁木齐市少数民族集聚区演变 Fig. 4 Evolution of the minority gathering area | |

维吾尔族高-高区与少数民族高-高区具有很大的相关性,一直位于城市南部的天山区附近,其集聚范围明显增大.1982年维吾尔族高-高区仅分布在胜利路、和平路和团结路等街道,1990年高-高区范围变化不大.自2000年开始,高-高区范围明显增大,2010年高-高区范围扩大到胜利路、延安路、团结路、和平路、红雁和新华南路等街道,几乎覆盖了天山区的所有街道(图 5).早期迁移到乌鲁木齐市的维吾尔族居民大多聚居在天山区附近,由于宗教文化的需要,在其居住区周围建立了大量清真寺.后来迁移到乌鲁木齐的维吾尔族居民,天山区就成为了其首选之地.随着居民数量的增多,清真寺数量也明显增多,清真寺分布格局和少数民族的居住格局相互作用,对今天民族聚居格局的形成产生了重要影响.同时,近些年来,乌鲁木齐市流动人口数量大大增加,2010年乌鲁木齐流入人口149.91万人,其中疆内流动人口81.27万人,占流动人口总量的54.21%.疆内流动人口大多来源于喀什地区、和田地区、阿克苏地区和克州等南疆4地州,以维吾尔族人口居多,受宗教信仰和风俗习惯的影响,大多选择在其民族集聚区定居,导致其聚居区范围有所扩展.

|

Download:

|

| 图 5 乌鲁木齐市维吾尔族集聚区演变 Fig. 5 Evolution of the Uighur gathering area | |

哈萨克族高-高区变化较大,没有形成固定的居住区域.1982年哈萨克族高-高区仅为沙依巴克区的八一街道,1990年高-高区变为燕儿窝街道,2000年高-高区为喀什东路街道,2010年其高-高区变为天山区的红雁街道和燕儿窝街道(图 6).哈萨克族高-高区的变化与本民族文化具有密切关系,哈萨克族居民的居住形式大多以游牧为主,喜欢在靠近山区且水草较为丰富的区域定居,因此哈萨克族居民大多集聚在城市的边缘区域.

|

Download:

|

| 图 6 乌鲁木齐市哈萨克族集聚区演变 Fig. 6 Evolution of the Kazak gathering area | |

回族居民高-高区变化较大,其高-高区由城市的南部区域转变为城市北部区域,并且在2000年没有形成典型集聚区.1982年高-高区主要分布在城市南部天山区的团结路、和平路和解放南路等街道,1990年高-高区仍分布在城市南部天山区内的街道,2010年高-高区分布在城市北部的地磅、石化、乌昌、喀什东路和古牧地东等街道,但是分散性较大(图 7).受清真饮食文化的影响,最初回族居民大多集聚在购买清真食品方便的区域,阿尔曼超市是专门提供清真食品的超市,且其主要分布在天山区内街道,如新华南路、团结路和和平路等街道,因此这些街道对回族居民具有较大的吸引力.近年来,随着城市行政区划的进一步调整,回族集聚区也发生了一定变化.乌鲁木齐市北部与昌吉回族自治州相邻,昌吉市回族居民较为集聚,因行政区划的调整,原来隶属于昌吉市的米泉区与乌鲁木齐市的东山区合并为乌鲁木齐市米东区,且随着房地产的大规模开发,吸引了大量周边的回族居民定居,促使了城市北部回族集聚区的形成.

|

Download:

|

| 图 7 乌鲁木齐市回族集聚区演变 Fig. 7 Evolution of the Hui gathering area | |

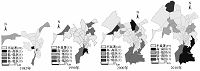

根据4个年份乌鲁木齐市各民族居住结构,总结概括出乌鲁木齐市1982、1990、2000和2010年民族居住格局模式(图 8).总的来看,近30年来,乌鲁木齐市民族居住格局保持了一定的历史继承性,同时又有新的发展.1982年乌鲁木齐市民族居住格局以扇形结构为主,居住格局模式相对简单、同质性特征较强,汉族主要居住在城市的北部区域,少数民族主要居住在城市的南部区域,“南维北汉”的居住格局比较明显;1990年民族居住格局有所变化,在城市的中部区域形成了汉族聚居区,“南维北汉”的居住格局仍然较强;2000年城市民族居住格局的复杂性显著提高,在城市北部形成了维吾尔族和哈萨克族聚居区,民族间的融合性有所提高.2010年民族居住格局趋于更加复杂,异质性特征更加突出,在城市的南部区域形成了汉族聚居区,城市北部区域形成了回族和哈萨克族聚居区,民族间的融合性进一步得到提高.

|

Download:

|

| 图 8 乌鲁木齐市民族居住空间结构模式 Fig. 8 Ethnic residential space structure model in Urumqi | |

通过乌鲁木齐市居住格局演变的纵向分析可知,居住格局受多种因素影响.在4个时期中,不同时期的影响因素均不相同.通过对居住格局的演变、文献整理和统计数据分析得出影响乌鲁木齐市民族居住格局的因素主要有:制度与政策、民族文化、流动人口、老城区改造和行政区划调整.

4.1.1 制度与政策因素乌鲁木齐市居住格局中土地制度和住房政策是其重要的影响因素.城市土地是城市赖以发展的基础,其供应制度和开发形式对城市的经济、社会、空间结构有着重要影响,对居住格局的演变有着直接影响.土地供应方式的转变和土地使用权的有偿转移,使土地成本提高,房价上涨,直接推动了居住格局的演变.中心城区土地价格的攀升增加了房价的攀升,那些收入水平较低、没有固定收入、没有单位住房福利的居民只能被动地选择居住区.随着城镇住房制度改革的推进,住房已逐渐商品化和市场化,居民的经济水平与其住房购买能力有直接关系,大部分收入水平较高的汉族居民则选择交通便利、居住环境较好的水磨沟区和新市区居住,并形成了聚居区.在一定程度上,商品化住宅体系的推行加剧了乌鲁木齐市居民的居住隔离程度,居住隔离所带来的社会问题也逐渐变得复杂与尖锐.

4.1.2 民族文化民族文化是在民族长期发展中形成的,具有相对的稳定性,是一个民族特有的价值和伦理观念,是民族认同感的重要体现.

语言文字是民族文化的重要组成部分,也是影响民族交往的因素之一.在实地调研中,回族居民基本全会汉语,同本民族交往时通常也会用汉语交流.大部分维吾尔族和哈萨克族居民仅会一些基本的汉语,不能与汉族居民进行深入的交流,在与本民族交往中仍然用本民族语言交流,因此他们更愿意与本民族居民进行交流.

在风俗习惯与宗教信仰方面,大部分少数民族居民信仰伊斯兰教,而伊斯兰教的宗教信条和规约对其生活方式产生着重要影响.伊斯兰教民众选择居住地时首先考虑其宗教活动和生活方式等的文化相似性,他们在选择居住区位时更趋向于选择具有共同生活习俗和价值观念的群体居住地,这在一定程度上促进了聚族而居的居住空间格局.由于宗教活动的需要,其居住地周围需建立大量的清真寺,后来迁入的少数民族因宗教活动的需要,必然选择在这些区域居住,在一定程度上加强了民族的集聚性.

4.1.3 流动人口随着西部大开发和沿边城市开放战略的实施,乌鲁木齐经济的快速发展对外来人口产生了较大的吸引力,流动人口的规模不断增加.根据新疆自治区第5次和第6次人口普查数据显示:2000年乌鲁木齐市流入人口774336人,其中疆内流动人口399810人,疆外流动人口374526人.2010年乌鲁木齐市流入人口1499122人,其中疆内流动人口812734人,疆外流动人口686388人,比2000年上升93.6%.流动人口在乌鲁木齐的定居大多选择临近亲属或者同乡的街道,这在一定程度上加强了民族的集聚性.疆外流动人口大多是以经商和务工为主的汉族居民,其在乌鲁木齐的定居主要集中在商业比较发达或者就业机会较多的街道,如炉院街街道、高新技术开发区街道和古牧地东街道等.疆内流动人口大多来源于喀什地区、和田地区、阿克苏地区和克州等南疆4地州,以维吾尔族人口居多,居住区位大多选择天山区内街道,如延安路、团结路等街道.这些流动人口带来的人口变化以及居住区位的选择在一定程度上形成典型的聚居区,并对乌鲁木齐市民族居住格局产生了一定影响.

4.1.4 老城区改造老城区改造会在一定程度上对民族居住格局产生影响.乌鲁木齐市的棚户区、旧城区主要集中在天山区和沙依巴克区,其中尤以天山区为集中.政府主导下的棚户区和老城区改造工程导致原有居民搬迁,重塑了原有的民族居住格局.如1990年之前回族集聚区为天山区的和平路、团结路和解放南路等街道,随着和平路街道、团结路街道等综合改造工程的实施回族居民外迁,致使乌鲁木齐回族集聚区发生迁移.1982年和平路街道与解放南路街道的回族人口分别为8694人和6042人,到2014年和平路街道与解放南路街道的回族人口则为3042人和2893人.政府主导下的老城区改造导致原有居民得到经济补偿后迁移出区域,打破了原有的民族聚居格局,旧居住区拆迁后,一部分改造为居住区,一部分又建设为具有民族特色的商贸区,随着商贸区的进一步发展,吸引了更多的维吾尔族居民入住,政府为便于管理,将流动人口固定在社区内,社区内维吾尔族人口因此更加集中.在一定程度上,老城区改造没有导致少数民族社区人口密度减少,反而在一些社区有越聚越多的倾向.

4.1.5 少数民族聚居村的行政区划调整近年来,随着乌鲁木齐市新型城镇化战略的实施,城市的扩展速度大大加快.2004年,乌鲁木齐市建成区面积为205.1km2,2014年建成区面积为412.26km2,10年间增加了207.16km2.2000年之前回族集聚区一直位于城市南部天山区内街道,2007年国务院批准将昌吉回族自治州米泉市并入乌鲁木齐市,撤销米泉市和乌鲁木齐市东山区,设立乌鲁木齐市米东区,随着房地产的大规模开发,吸引大量周边的回族居民定居,促使了城市北部回族集聚区的形成.

4.2 缓解民族居住隔离程度的策略研究对于乌鲁木齐这样的民族聚居城市,民族居住隔离现象的产生是不可避免的,但是隔离程度应保持在适度范围之内,过高的隔离程度会对社会的管理和稳定造成一定的影响.如民族居住空间的隔离限制了居民的交往范围和与外界的信息交流,不利于减少社会不平等和缓解社会群体间的冲突,而且民族聚居程度越高就越迫使其他民族成员选择搬离,民族间的相对隔离程度就越深.同时单一民族聚居、低收入人群聚居、流动人口数量大,这样的区域往往也是社会稳定的隐患.基于促进民族和谐相处,构建新疆社会稳定和长治久安的目标下,我们应该对其负面效应进行合理引导控制.

4.2.1 构建小聚居、大混居的结构形态逐渐打破城市南部的维吾尔族聚居区和北部的汉族聚居区,通过公共空间的构建,加强民族团结教育和实践,推动各民族交流交往,打造汉族与维吾尔族相互交融的和谐社区.未来城镇化发展过程中,合理引导维吾尔族居民逐渐向城北转移,汉族居民向城南转移,最终使乌鲁木齐市处于大混居的状态.

4.2.2 促进公共服务设施均等化发展公共服务设施增加了民族间在公共空间交往的可能性.促进基本公共服务设施均等化发展是从空间规划与建设角度推动各民族间的交流交往,促进民族间的和谐相处.在宏观层面,结合乌鲁木齐市发展阶段特征,依托城市发展规划,在城市层面综合考虑安排,合理布局商业金融、教育科研、文化娱乐、医疗卫生和宗教场所(清真寺)等设施.在各居住区周围综合配置教育、医疗卫生、文化体育、商业服务等居住区服务设施.同时需要在少数民族居住区,合理配置宗教场所和清真超市,满足居民的生产生活需求.

4.2.3 尊重各民族文化乌鲁木齐的多民族多文化共存现象,决定了乌鲁木齐市各民族生活方式的复杂性,未来乌鲁木齐的民族居住格局也应该是多元、和谐、共生的局面.对于民族聚居程度较严重的街道,政府应引起重视,在制定住房政策与城市建设中,采取渐进式的方式,尊重各民族文化、消除文化误解、促进民族融合,使民族关系向良性方向发展,避免城市出现“二元居住模式”,促进经济发展和社会的稳定.

4.2.4 完善制度保障进一步深化户籍制度改革,建立健全拆迁补偿机制,加大保障性住房的建设,并取消保障性住房的户籍限制,真正服务于更多的收入水平较低的居民.同时加强社会管理,特别是对流动人口的管理.近年来,大量的南疆维吾尔族居民流入乌鲁木齐,若没有政策和政府的帮助,短时间内很难适应城市生活.因此应该合理制定流动人口准入、培训、就业及子女教育等政策,使其更快地融入到社会之中.

5 与国内外民族聚居城市的居住格局比较国外研究者主要针对社会发展中出现的民族冲突问题展开研究,由于不同城市有着不同的历史文化背景,造成居住隔离的原因也存在差异,到底什么因素是造成居住隔离的根本原因,至今未有统一定论.以美国为例,各个大城市中的种族居住隔离程度一直以来都是比较高的.同时,各个城市之间在种族居住隔离的程度方面也存在着较为显著的差别.居住隔离大致可以分为3种类型:文化信仰型(黑人和白人之间由于种族歧视造成的隔离)、经济发展型(印第安人保留地和来自墨西哥的贫苦农民居住地)、综合型(由于多种因素的影响,不同移民群体之间的隔离).

国内学者通过对少数民族聚居城市的研究,发现各民族聚居城市均有一定程度的隔离状态.马戎[2]通过对拉萨市居民居住格局研究,得出拉萨市的汉族与藏族呈现出相当程度的相对隔离状态,藏族居民大多居住在老城区和郊区的各乡,汉族居民主要居住在单位集体户中;王俊敏通过对呼和浩特市居民居住格局研究,得出满、回、蒙、汉族等各民族的居住格局一直处于不断变化之中,由“大聚居小杂居”的格局逐渐演化为“小聚居大杂居”的格局[18];马宗保和金英花[3]对银川市居住格局的研究,发现银川市的居住格局为汉回居民混居程度较高;梁茂春[19]对南宁市居住格局的研究发现,南宁市中心城区的汉壮居民的混居程度较高,郊区农村的汉壮居民隔离程度较高.从隔离原因角度分析,中国社会的民族聚居隔离大致也分为3类:自发而形成的居住隔离,这是由于生活习惯和文化风俗的不同而形成各自居住区;改革开放之前,由于政策性原因导致的隔离;改革开放以来,由于经济、文化、社会等因素形成的居住隔离.

6 结论与讨论本文在系统梳理国内外有关文献的基础上,基于乌鲁木齐市第3次至第6次人口普查数据,采用Arcgis10.0和Geoda软件,对乌鲁木齐市各民族居住格局进行分析.主要得到以下几方面结论:

1) 乌鲁木齐市人口密度以和田街、东门、长江路和新民路等街道为中心,沿河滩快速路呈扇形模式向城市南北方向扩展.城市远郊区的部分街道人口密度比较大,如古牧地东、古牧地西、友好路和头屯河等街道.

2) 乌鲁木齐市各民族呈显著的正空间自相关性,各民族集聚程度普遍较高.汉族和维吾尔族居民的Moran's I值明显大于其他民族,表明其空间依赖性较强,集聚程度明显高于其他民族.

3) 汉族、哈萨克族和回族集聚区变化较大,而维吾尔族集聚区较为稳定,主要分布在城市南部的天山区附近街道.

4) 近30年来,乌鲁木齐市民族居住格局保持了一定的历史继承性,同时又有新的发展.1982年乌鲁木齐市民族居住格局以扇形结构为主,居住格局模式相对简单、同质性特征较强;2010年民族居住格局趋于更加复杂,异质性特征更加突出.

由于数据的限制,本文的研究层面仅是街道单元,如果精确到社区层面可以更好地揭示乌鲁木齐市各民族居住格局及其演变,并且本文对民族居住格局演变的深层次原因分析还有所欠缺.此外,对于如何调控民族聚居现象引起的一些社会问题,如何进行社会规划和管理,促进各民族嵌入式发展等问题应该是未来研究的重点.

| [1] | 马宗保. 多元一体格局中的回汉民族关系[M]. 银川: 宁夏人民出版社, 2002 . |

| [2] | 马戎. 西藏的人口与社会[M]. 北京: 同心出版社, 1996 . |

| [3] | 马宗保, 金英花. 银川市区回汉民族居住格局变迁及其对民族间社会交往的影响[J]. 回族研究 , 1997 (2) :19–30. |

| [4] | 王建基. 乌鲁木齐市民族居住格局与民族关系[J]. 西北民族研究 , 2000 (1) :41–56. |

| [5] | 马戎. 族群居住格局与族群关系[M]. 北京: 北京大学出版社, 2002 . |

| [6] | Pa rk, Robert E. On social control and collective behavior[M]. Chicago: University of Chicago Press, 1967 . |

| [7] | Taeuber K E, Taeuber A F. The Negro as an immigrant group: recent trends in racial and ethnic segregation in Chicago[J]. Inter national Migration Digest , 1964, 69 :374–382. |

| [8] | Dean F, Frisbie W. The demography of racial and ethnic groups[M]. New York: Academic Press, 1978 . |

| [9] | Massey D S, Denton N A. The dimensions of residential segregation[J]. Social Forces , 1988, 67 (2) :281–315. DOI:10.1093/sf/67.2.281 |

| [10] | Darroch A D, Marston W G. The social class basis of ethnic residential segregation: the Canadian case[J]. American Journal of Sociology , 1971, 77 (3) :491–510. DOI:10.1086/225160 |

| [11] | Guest A M, Weed J A. Ethnic residential segregation: patterns of change[J]. American Journal of Sociology , 1976, 81 (5) :1. |

| [12] | 马宗保. 论回汉民族关系的历史特点[J]. 西北民族研究 , 2001 (4) :79–86. |

| [13] | 周传斌, 马雪峰. 都市回族社会结构的范式问题探讨:以北京回族社区的结构变迁为例[J]. 回族研究 , 2004 (3) :33–39. |

| [14] | 梁警宇. 从封闭到开放:城市回族聚居区的变迁模式[J]. 中央民族大学学报:哲学社会科学版 , 2003 (1) :73–78. |

| [15] | 魏新春. 城市化进程中少数民族居住格局及民族关系的调适:以成都市为例[J]. 西南民族大学学报:人文社科版 , 2013 (5) :28–31. |

| [16] | 蔺彦宇, 胡太伟. 国内民族居住格局研究述评[J]. 淮海工学院学报:人文社会科学版 , 2011, 9 (4) :116–117. |

| [17] | 高永久, 张杰. 西北地区城市化进程中的民族社区及社区民族关系研究[J]. 中南民族大学学报:人文社会科学版 , 2014 (2) :1–4. |

| [18] | 王俊敏. 呼和浩特市区的民族迁移与居住格局[J]. 西北民族研究 , 1997 (2) :7–28. |

| [19] | 梁茂春. 南宁市区汉壮民族的居住格局[J]. 广西民族学院学报:哲学社会科学版 , 2001, 23 (5) :9–15. |

| [20] | 张凌云, 李松, 张杰, 等. 基于空间自相关的乌鲁木齐市民族居住格局研究[J]. 干旱区资源与环境 , 2014, 28 (3) :50–56. |

| [21] | 李晓霞. 聚居还是混居:新疆南部汉族农民的居住格局与维汉关系[J]. 新疆大学学报:哲学 ·人文社会科学版 , 2011, 39 (3) :59–66. |

| [22] | 谭一洺.转型期兰州市民族间居住空间格局与居住分异研究 .兰州:兰州大学,2013. |

| [23] | 虎有泽. 兰州城关区回族居住格局研究[J]. 青海民族研究 , 2005, 16 (2) :95–100. |

| [24] | 杜娟.西部地区城市化进程中的少数民族流动人口问题研究:以西宁市城东区为例 .北京:中央民族大学,2012. |

| [25] | 马文慧. 西宁市区的居住格局与回汉族居民的社会交往[J]. 青海民族学院学报 , 2007, 33 (4) :55–59. |

| [26] | 冯健, 周一星. 转型期北京社会空间分异重构[J]. 地理学报 , 2008, 63 (8) :829–844. |

| [27] | 李志刚, 吴缚龙. 转型期上海社会空间分异研究[J]. 地理学报 , 2006, 61 (2) :199–211. |

| [28] | 魏立华, 丛艳国, 李志刚, 等. 20世纪90年代广州市从业人员的社会空间分异[J]. 地理学报 , 2007, 62 (4) :407–417. |

| [29] | 徐旳, 汪珠, 朱喜钢, 等. 转型期南京城市社会空间结构:基于第五次人口普查数据的因子生态分析[J]. 地理研究 , 2009, 28 (2) :484–498. |

| [30] | 刘苏衡, 张力民. 武汉市城市社会空间结构演变过程分析[J]. 云南地理环境研究 , 2008, 20 (3) :84–87. |

| [31] | 黄达远. 乌鲁木齐城市社会空间演化及其当代启示[J]. 西北民族研究 , 2011 (3) :70–78. |

| [32] | 张利, 雷军, 张小雷, 等. 乌鲁木齐城市社会区分析[J]. 地理学报 , 2012, 67 (6) :817–828. |

| [33] | 刘正江. 乌鲁木齐市民族社区居住格局变迁动因研究[J]. 黑龙江民族丛刊境 , 2014 (4) :116–121. |

| [34] | SokalR, Oden N L. Spatial autocorrelation in biology methodology[J]. Biological Journal of the Linnean Society , 1978, 10 (2) :199–228. DOI:10.1111/bij.1978.10.issue-2 |

| [35] | Cliff A, Ord J K. Spatial processes: models and applications[M]. London: Pion, 1981 . |

2016, Vol. 33

2016, Vol. 33