2. 南昌大学资源与环境学院 鄱阳湖环境与资源利用教育部重点实验室, 南昌 330031;

3. 重庆佳兴环保工程有限公司, 重庆 400000

2. Key Laboratory of Poyang Lake Environment and Resource Utilization of Ministry of Education, School of Resources & Environment, Nanchang University, Nanchang 330031, China;

3. Jiaxing Environmental Engineering Co, Ltd, Chongqing 400000, China

气候变暖已经成为一个备受关注的全球性问题,根据联合国政府间气候变化专门委员会(IPCC)第6次评估报告(AR6),在低排放情境下,全球表面升温幅度在2021—2040年将达到1.5 ℃,经短暂超调(0.1 ℃)回落后,2081—2100年升温幅度仍将达到1.4 ℃[1]。除平均温度上升之外,全球变暖的另一个特征是日最高气温(tmax)和日最低气温(tmin)增温幅度不同,即增温存在昼夜非对称性[2]。昼夜温差(diurnal temperature range, DTR)作为一种气候变化及变率的指数,其内在变异在模拟与观测之间比较时有很好的表现,且与全球平均气温变化无关[3],因此可以反映全球或者某个区域的气温变化幅度及特征[4]。所以现在也把它作为表征气候变化的一个重要指标[5]。

早在1993年,美国国家气候数据中心的Karl等[6]分析1951—1990年间的全球陆地气温数据时就发现,北半球超过半数的陆地tmin上升0.84 ℃,tmax上升0.28 ℃,tmin增幅约为tmax增幅的3倍,并且这种昼夜增温的不对称性在所有的季节以及大部分地区都有发生。随后其他研究[2, 7-8]也证明了最高气温和最低气温的增幅趋势确实存在季节和区域性差异。

研究表明,我国北方地区的平均日最高气温和平均日最低气温表现出明显的非对称性增温[9];东北地区1959—2002年逐年tmin的气候倾向率为0.47 ℃/10 a,而tmax的气候倾向率为0.22 ℃/10 a,前者为后者的约2.14倍[10];西北地区DTR普遍呈现出显著的下降趋势,下降速率最高可达0.79 ℃/10 a[11];吴婕等[12]研究发现华南地区1960—2011年的年平均DTR都呈减小的趋势;1982—2015年黄河流域呈现出不对称增温趋势,tmin的上升速度是tmax的1.25倍,并且该地区tmin和tmax的增温趋势和幅度也存在空间异质性[13],正是这种不对称性的增温幅度的存在,使得DTR逐渐减小[14]。在季节方面,上海市秋季DTR下降幅度最大,而冬季下降幅度最小[15]。

昼夜非对称性增温对人们的生产生活以及自然生态都会产生一定的影响。Peng等[16]发现白天温度升高,会使秋季叶片衰老时期(leaf senescence date)提前或者延后,但是夜间温度如果升高则会出现相反的情况。而Wang等[17]利用中欧1 300个地点8种落叶植物叶片展开的长期记录,评估和比较1951—1980年和1981—2013年间白天温度、夜间温度和光周期对叶片展开的影响,发现导致近年来春季物候温度敏感性下降的主要原因是日间增温而非夜间增温,但是春季物候对夜间温度的敏感性却在增加。谭凯炎等[18]认为昼夜非对称性增温会改变农作物的物候期进而改变农作物的产量。Ma等[13]通过研究我国黄河流域1982—2015年非对称性增温时空变化以及对植被的影响时发现,tmax与归一化植被指数(normalized digital vegetation index, NDVI)的偏相关仅在栽培植物、灌木和荒漠中显著正相关,这意味着白天变暖可能会增加干旱和半干旱植被的生长和覆盖,以及栽培植物的生长和产量。除阔叶林外,所有植被类型的NDVI与tmin之间的偏相关非常显著(p < 0.01),因此夜间增温对植被的影响更大。赵杰等[19]分析我国1982—2015近34年的气象数据,发现昼夜非对称性增温在春冬两季对植被活动影响范围更广,且对NDVI的上升起到促进作用。李舒婷等[20]通过分析内蒙古2001—2015年NDVI和同期气象数据发现,在月尺度上,NDVI受降水和温度的共同影响。Zhao等[21]发现夜间升温使得英国谷物蚜虫存活率从75%降至37%,可能是由于夜间升温影响了种群动态而导致了一些物种的减少。Crozier[22]发现一种名为Atalopedes campestris的蝴蝶的范围扩大受到tmin的限制,进一步证实了非对称性增温对生态可能会产生一定的影响。

上述研究虽阐述了非对称性增温空间分布规律及长期变化趋势以及潜在的生态效应,但是目前对我国DTR变化空间特征和长时间变化规律以及引起DTR变化的因子研究还不多。因此本文在以往研究的基础上,对全国的DTR时空分布特征进行分析,并通过分析与DTR变化有关的因子,了解我国昼夜非对称性增温的长期特征和地域特征。

1 资料与方法 1.1 数据介绍本文所使用的气象数据来自中国气象数据网(http://data.cma.cn/),气象数据涵盖全国31个省市(不包括港澳台地区)838个气象站点中1952—2018年的逐日气象数据,包括tmax和tmin、风速、降水量、日照时数、站点气压、相对湿度、蒸发量等。总云量共搜集到31个位于省会城市的气象站点从1990—2014年的气象数据,由于有6个气象站点与用来分析DTR的气象站点不同,因此可利用的总云量数据有25个气象站点。

1.2 计算方法DTR是反映昼夜温度差异的主要指标,也称气温日振幅,是某地一天中tmax与tmin的差值,即DTR=tmax -tmin。

气象因子中只有降水量和日照时数是按照年际进行求和处理,其余气象因子均按照年际求日平均值进行处理。分析DTR空间分布特征时,年平均DTR取年内逐日DTR平均值;季平均DTR取该季节内逐日DTR平均值。分析年内DTR时间变化特征时,月平均DTR是研究期间全国所有站点同一月份的平均值。在分析DTR长时间变化与影响因子长时间变化规律的关系时,筛选出DTR与影响因子长时间变化相关性显著(p < 0.05)的气象站点,其中风速、降水量、站点气压、日照时数和相对湿度的总站点样本数据有838个,蒸发量的总站点样本数据有836个,云量的总站点样本数据有25个。

Mann-Kendall检验是一种非参数检验方法,由于该方法不受数据中少数异常值的干扰,也不需要样本数据遵从一定的分布,因此被越来越多的学者用来分析降水和气温等气象因子的长时间变化[23]。本文将Mann-Kendall检验法用于分析DTR和其他气象因子的长时间变化特征(τ>0时,表示呈上升趋势;反之τ < 0时,呈下降趋势)。

普通克里金插值法是基于变异函数拟合空间上不同点属性之间的空间相关性。是将被插值的某个要素当成一个区域化的变量,来看该变量随所在区域位置的改变而连续变化的趋势[24]。本文运用普通克里金插值法分析全国DTR的空间分布特征。

相关性分析是指对2个或多个具备相关性的变量进行分析,从而衡量2个变量的相关密切程度。本文通过分析1952—2018年各个站点年平均DTR与同时期7个气象因子(年平均风速、年降水量、年平均蒸发量、年平均站点气压、年平均相对湿度、年日照时数、年平均总云量)、3个地理因子(经度、纬度、海拔)的相关性了解与DTR空间分布有关的因子。

本文数据整理、分析及作图使用软件R-4.0.5[25]、Excel2019和ArcGIS完成。Mann-Kendall趋势分析由程序包Kendall中的MannKendall函数实现。线性回归通过lm函数实现。全国DTR的空间分布规律通过普通克里金插值分析完成。

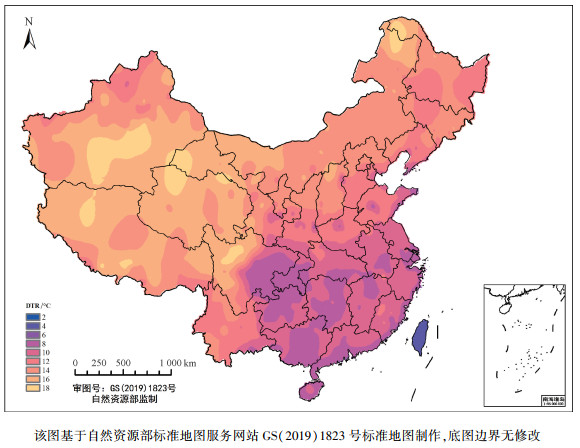

2 结果与分析 2.1 DTR空间分布特征1952—2018全国年平均DTR为10.66 ℃,年平均DTR最大的地区位于新疆,为17.25 ℃,最小的地区位于海南(4.17 ℃)(图 1)。在“胡焕庸线”左侧的多数地区年平均DTR高于12 ℃,而位于这条线右侧的多数地区年平均DTR低于12 ℃。根据图 1,年平均DTR分布范围大致可分为差异显著的3个区域(方差分析,p < 0.05)。区域Ⅰ包含华中地区、华东地区、华南地区、西南地区的东部以及西北地区的东部,该区域年平均DTR的平均值在3个区域中最小,为8.28 ℃;区域Ⅱ包含华北地区和东北地区,该区域年平均DTR的平均值为11.89 ℃;区域Ⅲ包含大部分西南地区和大部分西北地区,该区域年平均DTR的平均值在3个区域中最大,为13.11 ℃。在西北地区的小部分北部区域年平均DTR小于周边地区,而东北地区则出现相反的情况,其小部分北部区域年平均DTR大于周边地区。黄河东部流域(105~112 °E,35~40 °N)成为年平均DTR的一个过渡区域,该区域年平均DTR的平均值(11.24 ℃)低于其以北地区年平均DTR的平均值(12.36 ℃),而又高于其以南地区年平均DTR的平均值(8.28 ℃)。

|

Download:

|

| 图 1 1952—2018年全国年平均DTR空间分布图 Fig. 1 Spatial distribution of the annual average DTR in China from 1952 to 2018 | |

1952—2018年我国4月平均DTR最高的区域(高于16 ℃)位于新疆地区中部、西藏地区中部和东北地区北部,而华中、华南地区以及华东地区南部DTR最小(低于8 ℃),其他地区4月平均DTR分布较为均匀,大致在11~15 ℃。1952—2018年我国7月平均DTR最高的地区位于新疆中部、西藏部分地区;西南地区东部7月平均DTR最低(5 ℃左右);华中、华南、华东地区普遍较低(8~10 ℃);华北、东北、西北地区7月平均DTR普遍较高(11~15 ℃)。

根据4月与7月平均DTR空间分布可知,我国4月与7月平均DTR大体呈现出相似的空间分布,西部高而东部低,北方高而南方低。

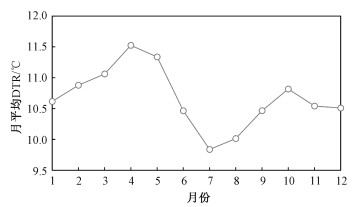

2.2 DTR时间分布特征一年中,月平均DTR(图 2)在春季的4月和秋季的10月分别有1个波峰,夏季的7月有1个低谷。月平均DTR最大值出现在4月,为11.52 ℃,最小值出现在7月,为9.84 ℃。

|

Download:

|

| 图 2 月平均DTR变化特征 Fig. 2 Distribution characteristics of monthly average DTR | |

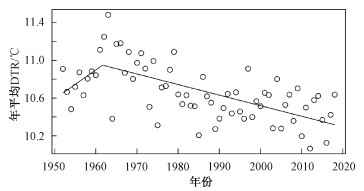

如图 3所示,1952—2018年间我国年平均DTR整体呈下降趋势(分段回归r2 = 0.38,Mann-Kendall趋势分析τ= -0.396; p < 0.01,1952—2018年间下降0.27 ℃),其变化过程大致能分为2个阶段。第1个阶段在1952—1961年,年平均DTR呈上升趋势(p < 0.01),增幅为0.3 ℃/10 a;第2个阶段在1961—2018年,年平均DTR呈下降趋势(p < 0.001),降幅为-0.1 ℃/10 a。

|

Download:

|

| 图 3 1952—2018年年平均DTR变化趋势 Fig. 3 Trend of annual average DTR from 1952 to 2018 | |

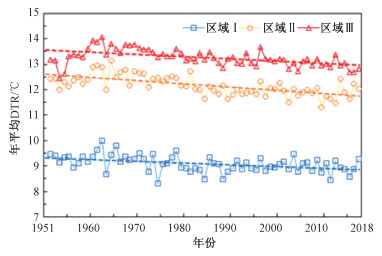

在区域尺度上,我国不同地区1952—2018年年平均DTR下降速率有所不同(图 4)。其中区域Ⅱ的下降幅度最大,1952—2018年间下降0.4 ℃,其次是区域Ⅲ(下降0.34 ℃)。与上述2个区域相比,区域Ⅰ的下降幅度最小,2018年相比于1952年下降0.18 ℃。

|

Download:

|

| 图 4 1952—2018年3个区域年平均DTR长期变化趋势 Fig. 4 Long-term trend of annual average DTR in three regions from 1952 to 2018 | |

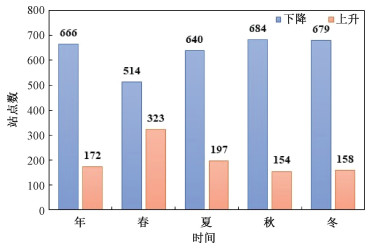

在1952—2018年间,全国所有站点中年平均DTR和季平均DTR呈下降趋势的站点个数均多于呈上升趋势的站点个数(如图 5)。在所有站点中,有666个站点的年平均DTR呈下降趋势,而呈上升趋势的站点个数只有172个。四季中,秋季平均DTR呈下降趋势的站点个数最多,有684个站点;其次是冬季和夏季,分别有679个和640个;春季平均DTR呈下降趋势的站点个数最少,仅有514个。四季中,春季平均DTR呈上升趋势的站点个数的最多,高达323个;其次是夏季,有197个站点;最后是冬季和秋季,分别有158个和154个站点。

|

Download:

|

| 图 5 1952—2018年四季DTR不同变化站点数 Fig. 5 Number of sites with different changes of DTR for all seasons from 1952 to 2018 | |

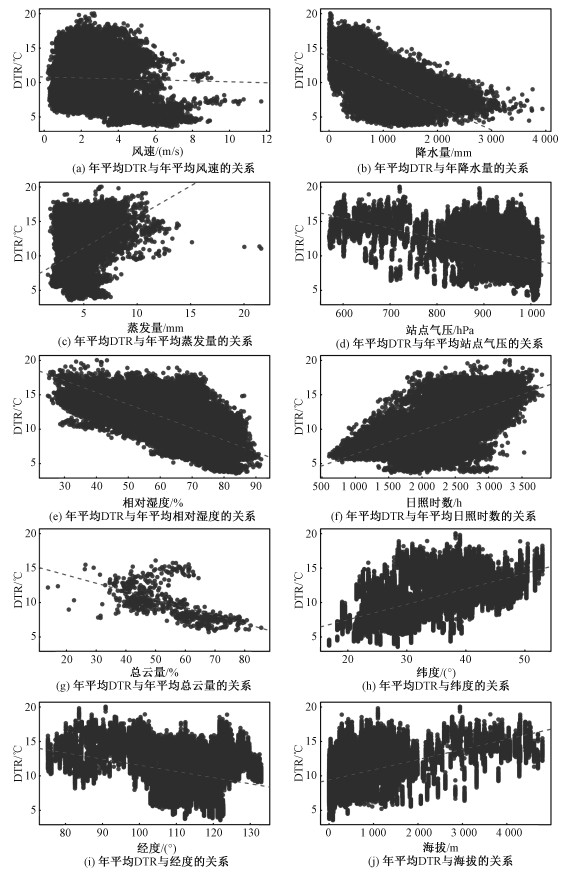

DTR的空间分布与气候、地理因子的关系如图 6所示,年平均DTR与年平均风速、年降水量、年平均站点气压、年日照时数、年平均相对湿度、年平均蒸发量、经度、海拔显著相关(p < 0.001),与纬度、年平均总云量相关性不显著(p > 0.05)。其中年平均DTR与年平均蒸发量、年日照时数、海拔呈正相关,与年平均风速、年降水量、年平均站点气压、年平均相对湿度、经度均呈负相关。

|

Download:

|

| 图 6 DTR的空间分布与气候、地理因子的相关性 Fig. 6 Correlation of the spatial distribution of DTR with climate and geographical factors | |

3个区域年平均DTR与气候因子相关性分析的结果表明:区域Ⅰ年平均DTR与年平均风速、年日照时数均呈正相关(p < 0.05),与年平均降水量、年平均蒸发量、年站点平均气压、年平均湿度相关性不显著(p < 0.05);区域Ⅱ年平均DTR与年平均风速、年日照时数呈正相关(p < 0.05),与年平均降水量呈负相关(p < 0.05),与年平均蒸发量、年站点平均气压、年平均湿度相关性不显著(p>0.05);区域Ⅲ年平均DTR与年平均风速、年平均蒸发量呈正相关(p < 0.05),与年平均降水量、年平均站点气压、年平均相对湿度、年日照时数相关性不显著(p>0.05)。

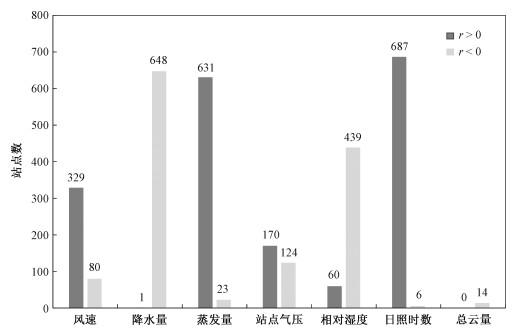

2.5 DTR的长期变化与气候、地理因子的相关性DTR的长期变化与气候因子的相关性如图 7所示,DTR与风速、站点气压呈显著正相关,这些站点数分别占总样本数的39.3%和44.4%;DTR与降水量呈显著负相关,这些站点数占总样本数的77.3%;DTR与蒸发量、日照时数呈显著正相关,这些站点数分别占总样本数的75.5%和82.0%;DTR与总云量呈显著负相关,这些站点数占总样本数的56%。以上分析结果表明:降水量、蒸发量、日照时数的长期变化是引起DTR长期变化的主要因素。

|

Download:

|

| 图 7 DTR的长期变化与气候因子的相关性(正负)站点数统计 Fig. 7 Correlation (positive and negative) site number statistics for long-term changes in DTR in relation to climate factors | |

1952—2018年4月与7月平均DTR长期变化与气候与地理因子的相关性结果如表 1所示,4月平均DTR与风速、平均蒸发量、平均日照时数、纬度、海拔呈正相关(p < 0.05),与平均降水量、平均站点气压、平均相对湿度、平均总云量、经度均呈负相关(p < 0.05);7月平均DTR与蒸发量、日照时数、纬度、海拔呈正相关,与风速、降水量、站点气压、相对湿度、总云量、经度均呈负相关(p < 0.05)。

|

|

表 1 4月、7月平均DTR与气候、地理因子的相关性 Table 1 Correlation of mean DTR with climatic and geographical factors in April and July |

对比4月和7月平均DTR与气候、地理因子的相关性可以发现,4月与7月平均DTR均与对应月份的平均蒸发量、平均日照时数、纬度、海拔呈正相关,与对应月份的平均降水量、平均站点气压、平均相对湿度、平均总云量、经度呈负相关;4月平均DTR与4月平均风速呈正相关而7月平均DTR与7月平均风速呈负相关。

3 讨论我国DTR时空分布呈现出明显的规律。在空间上,我国东部地区年平均DTR低于西部地区。研究结果显示年平均DTR分布与地理因子(如经纬度、海拔等)密切相关,此结论与文献[26-27]的研究结果一致,他们的研究表明DTR与海拔和纬度也有很好的相关性。陈铁喜和陈星[4]发现东部地区DTR变化受纬度影响明显,但西部地区DTR变化与海拔有关。年平均DTR空间分布规律与气象因子也有显著的相关性(p < 0.001),其中有5个气象站点的总云量与年平均DTR普遍较高而导致相关性较差,但其他站点的总云量与年平均DTR呈显著的负相关(p < 0.001)。因此,地理位置的差异对气候条件的影响可能是导致DTR空间分布产生差异的原因。

在季节上,一年中各站点月平均DTR在春季的4月和秋季的10月分别有1个波峰,夏季有1个低谷,这与春秋季DTR大而夏季和冬季的DTR小的现象一致。由于春季日照增加,但水汽增加缓慢,因此白天升温快,夜间热量散失快;秋季日照开始减少,水汽蒸发减少,白天太阳照射升温快,夜间热量散失快;所以春秋季温差大。而冬季日照不足,地面或水面水汽蒸发不足,太阳光照带给地面的热量很容易散失;夏天正好相反,日照充足,水汽蒸发量大,空气湿度高,地面的热量夜间不易散失;所以夏季和冬季温差小。我国各个站点1952—2018年间的年平均DTR普遍呈下降趋势,这与Karl等[6]对全球陆地气温数据的分析结果以及陈铁喜和陈星[4]对近50年中国气温日较差变化趋势分析的研究结论一致。

研究表明,DTR对云覆盖、降雨、地表径流等因素较为敏感[28]。降水量变化与DTR长期变化呈正相关(p < 0.05),降水量的增加,意味着日照时数减少,白天地面获得的太阳辐射量减少[29]。而蒸发量、日照时数则与DTR长期变化呈负相关(p < 0.05),蒸发量的增加,增加了空气湿度,使得tmax减小,而tmin增大[30]。总云量增加使得白天反射的太阳短波辐射增加,从而降低了tmax。另一方面,总云量增加使得夜间吸收和发射的长波辐射增加,从而升高了tmin[31];相对湿度增大,使得空气中增加的水汽含量在夜间可以阻挡地面有效辐射[32]。因此降水量、蒸发量与日照时数等这些气象因子的长期变化会导致DTR发生改变。

尽管我国许多地区变暖趋势是一致的,但是不同地理位置和时间范围的温度变化存在显著差异,tmax和tmin也表现出不同的增长趋势,这种模式下的驱动机制可以归因于自然和人类的影响[13];其次,极端气温与海拔高度密切相关[33],由于我国地形复杂,同时横跨多个气候区,各区域的地理位置与海拔不同,因此这些原因可能导致我国DTR变化的空间不一致性。另外,大规模大气环流对极端温度变化和云量变化的影响也与极端温度密切相关[34]。

人类活动对DTR的变化也会产生一定影响,人类在城市化过程中会引起土地利用/覆盖的变化,从而影响气候[35]。其中一个最直观的现象就是城市热岛效应,有研究表明DTR的变化与城市热岛效应也有关系[36]。城市化发展进程中下垫面变化能够改变地气界面的热量平衡,从而对DTR造成显著影响[28]。例如有研究表明土壤水分含量对DTR的影响也不可忽视,白天土壤水分蒸发会降低tmax,夜间土壤中蒸散作用较弱因而对tmin影响小,从而降低DTR[37]。由于人类活动,DTR还呈现出一种短时间尺度循环的“周末效应”[38]。此外Jiang等[39]的研究也表明大多数气象站附近的快速城市化解释了我国1985—2017年的非对称增温现象。人们工作日交通排放的污染物被认为是引起这种效应的主要因素[40],这进一步证实DTR的变化与人类活动有关。此外DTR的长期变化还可能与大气中气溶胶粒子浓度变化有关[27],高浓度气溶胶粒子白天吸收太阳的直接辐射会减小白天近地层温度,夜晚削弱地面长波辐射会升高地层温度,从而使得DTR下降。经过上述分析可知,与DTR变化有关的因子种类繁多,DTR变化是多种因素共同作用的结果,自然因素和人类活动共同作用可能是导致DTR产生变化的原因,但这种复杂的作用机制还有待于今后进一步研究。

4 结论通过分析我国838个气象站点1952—2018年DTR时空变化特征及DTR与气候、地理因子的相关性可以得出如下结论:

1) 空间上,全国年平均DTR最高的地区分布在西北和西南地区,其次是东北和华北地区,最低为华中、华东和华南地区,东部地区年平均DTR低于西部地区。

2) 时间上,一年中月平均DTR总体呈多峰分布,其中春季、秋季各有1个波峰,夏季有1个低谷,这与春秋季DTR大而夏季和冬季DTR小的现象一致。

3) 长期来看,1952—2018年期间我国年平均DTR呈下降趋势(τ=-0.396; p < 0.01),其中区域Ⅰ的年平均DTR最小,区域Ⅱ年平均DTR高于区域Ⅰ,而区域Ⅲ年平均DTR最大。

4) DTR的长期变化与蒸发量、日照时数、纬度和海拔呈正相关,与风速、降水量、相对湿度、站点气压、总云量和经度呈负相关。

李雪纯硕士对本文的修改提出了宝贵的建议,在此表示感谢!| [1] |

IPCC. Climate change 2021: the physical science basis[EB/OL]. (2021-08-07)[2021-09-12]. https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_Full_Report.pdf.

|

| [2] |

Easterling D R, Horton B, Jones P D, et al. Maximum and minimum temperature trends for the globe[J]. Science, 1997, 277(5324): 364-367. Doi:10.1126/science.277.5324.364 |

| [3] |

Braganza K, Karoly D J, Arblaster J M. Diurnal temperature range as an index of global climate change during the twentieth century[J]. Geophysical Research Letters, 2004, 31(13): L13217. Doi:10.1029/2004GL019998 |

| [4] |

陈铁喜, 陈星. 近50年中国气温日较差的变化趋势分析[J]. 高原气象, 2007, 26(1): 150-157. Doi:10.3321/j.issn:1000-0534.2007.01.018 |

| [5] |

Stone D, Weaver A. Factors contributing to diurnal temperature range trends in twentieth and twenty-first century simulations of the CCCma coupled model[J]. Climate Dynamics, 2003, 20(5): 435-445. Doi:10.1007/s00382-002-0288-y |

| [6] |

Karl T R, Knight R W, Gallo K P, et al. A new perspective on recent global warming: asymmetric trends of daily maximum and minimum temperature[J]. Bulletin of the American Meteorological Society, 1993, 74(6): 1007-1023. Doi:10.1175/1520-0477(1993)074<1007:anporg>2.0.co;2 |

| [7] |

Hasenauer H, Nemani R R, Schadauer K, et al. Forest growth response to changing climate between 1961 and 1990 in Austria[J]. Forest Ecology and Management, 1999, 122(3): 209-219. Doi:10.1016/S0378-1127(99)00010-9 |

| [8] |

Hess T M. Trends in reference evapo-transpiration in the north east arid zone of Nigeria, 1961-91[J]. Journal of Arid Environments, 1998, 38(1): 99-115. Doi:10.1006/jare.1997.0327 |

| [9] |

郭志梅, 缪启龙, 李雄. 中国北方地区近50年来气温变化特征的研究[J]. 地理科学, 2005, 25(4): 448-454. Doi:10.3969/j.issn.1000-0690.2005.04.010 |

| [10] |

孙凤华, 袁健. 东北地区1959—2002年最高、最低气温时空变化特征[J]. 气候变化研究进展, 2005, 1(4): 168-171. Doi:10.3969/j.issn.1673-1719.2005.04.006 |

| [11] |

马晓波. 中国西北地区最高、最低气温的非对称变化[J]. 气象学报, 1999(5): 613-621. |

| [12] |

吴婕, 徐影, 师宇. 华南地区城市化对区域气候变化的影响[J]. 气候与环境研究, 2015, 20(6): 654-662. Doi:10.3878/j.issn.1006-9585.2015.14228 |

| [13] |

Ma L Q, Xia H M, Meng Q M. Spatiotemporal variability of asymmetric daytime and night-time warming and its effects on vegetation in the Yellow River Basin from 1982 to 2015[J]. Sensors(Basel, Switzerland), 2019, 19(8): 1832. Doi:10.3390/s19081832 |

| [14] |

赵静, 陈超, 周斌. 1960—2010年四川最高、最低气温的非对称性变化特征[J]. 高原山地气象研究, 2012, 32(3): 42-45. Doi:10.3969/j.issn.1674-2184.2012.03.008 |

| [15] |

周宇, 史军, 孙国武, 等. 1873—2009年上海气温日较差变化及其影响因素[J]. 气象与环境学报, 2012, 28(1): 24-30. Doi:10.3969/j.issn.1673-503X.2012.01.004 |

| [16] |

Peng S, Piao S, Ciais P, et al. Asymmetric effects of daytime and night-time warming on Northern Hemisphere vegetation[J]. Nature, 2013, 501(7465): 88-92. Doi:10.1038/nature12434 |

| [17] |

Wang J M, Xi Z X, He X J, et al. Contrasting temporal variations in responses of leaf unfolding to daytime and nighttime warming[J]. Global Change Biology, 2021, 27(20): 5084-5093. Doi:10.1111/gcb.15777 |

| [18] |

谭凯炎, 房世波, 任三学, 等. 非对称性增温对农业生态系统影响研究进展[J]. 应用气象学报, 2009, 20(5): 634-641. Doi:10.3969/j.issn.1001-7313.2009.05.016 |

| [19] |

赵杰, 杜自强, 张红, 等. 中国季节性昼夜增温的不对称性及其对植被活动的影响[J]. 生态学报, 2018, 38(11): 3909-3919. Doi:10.5846/stxb201705090855 |

| [20] |

李舒婷, 周艺, 王世新, 等. 2001—2015年内蒙古NDVI时空变化及其对降水和气温的响应[J]. 中国科学院大学学报, 2019, 36(1): 48-55. Doi:10.7523/j.issn.2095-6134.2019.01.008 |

| [21] |

Zhao F, Zhang W, Hoffmann A A, et al. Night warming on hot days produces novel impacts on development, survival and reproduction in a small arthropod[J]. Journal of Animal Ecology, 2014, 83(4): 769-778. Doi:10.1111/1365-2656.12196 |

| [22] |

Crozier L. Winter warming facilitates range expansion: cold tolerance of the butterfly Atalopedes campestris[J]. Oecologia, 2003, 135(4): 648-656. Doi:10.1007/s00442-003-1219-2 |

| [23] |

曹洁萍, 迟道才, 武立强, 等. Mann-Kendall检验方法在降水趋势分析中的应用研究[J]. 农业科技与装备, 2008(5): 35-37, 40. Doi:10.16313/j.cnki.nykjyzb.2008.05.008 |

| [24] |

王志恒, 朱衍达. 内蒙古地区气温空间插值模拟方法研究[J]. 地理空间信息, 2014, 12(4): 1-3, 6. Doi:10.11709/j.issn.1672-4623.2014.04.001 |

| [25] |

R Core Team. R: a language and environment for statistical computing[CP]. (2021-03-31)[2021-04-27]. https://www.R-project.org/.

|

| [26] |

董丹宏, 黄刚. 中国最高、最低温度及日较差在海拔高度上变化的初步分析[J]. 大气科学, 2015, 39(5): 1011-1024. Doi:10.3878/j.issn.1006-9895.1501.14291 |

| [27] |

黄琰, 封国林, 董文杰. 近50年中国气温、降水极值分区的时空变化特征[J]. 气象学报, 2011, 69(1): 125-136. |

| [28] |

茹晨, 段四波, 姜小光, 等. 基于地表温度日较差-植被覆盖度特征空间的土壤含水量反演方法[J]. 中国科学院大学学报, 2018, 35(6): 771-781. Doi:10.7523/j.issn.2095-6134.2018.06.008 |

| [29] |

郭渠, 孙卫国, 程炳岩, 等. 重庆市气温变化趋势及其可能原因分析[J]. 气候与环境研究, 2009, 14(6): 646-656. |

| [30] |

徐凤梅, 余卫东, 康邵钧, 等. 商丘市近44年来蒸发量与气候变化的关系[J]. 河南气象, 2006, 29(3): 48-49. Doi:10.16765/j.cnki.1673-7148.2006.03.028 |

| [31] |

汪凯, 叶红, 唐立娜, 等. 气温日较差研究进展: 变化趋势及其影响因素[J]. 气候变化研究进展, 2010, 6(6): 417-423. Doi:10.3969/j.issn.1673-1719.2010.06.005 |

| [32] |

杨宏青, 陈正洪, 张霞. 湖北省气温日较差与气象因子的相关分析[J]. 气象科技, 2000, 28(1): 45-47. Doi:10.19517/j.1671-6345.2000.01.011 |

| [33] |

Guo D L, Wang H J. The significant climate warming in the northern Tibetan Plateau and its possible causes[J]. International Journal of Climatology, 2012, 32(12): 1775-1781. Doi:10.1002/joc.2388 |

| [34] |

You Q L, Kang S C, Aguilar E, et al. Changes in daily climate extremes in the eastern and central Tibetan Plateau during 1961-2005[J]. Journal of Geophysical Research: Atmospheres, 2008, 113(D7): D07101. Doi:10.1029/2007JD009389 |

| [35] |

Kalnay E, Cai M. Impact of urbanization and land-use change on climate[J]. Nature, 2003, 423(6939): 528-531. Doi:10.1038/nature01675 |

| [36] |

李庆祥, 黄嘉佑, 董文杰. 基于气温日较差的城市热岛强度指标初探[J]. 大气科学学报, 2009, 32(4): 530-535. Doi:10.13878/j.cnki.dqkxxb.2009.04.013 |

| [37] |

Dai A G, Trenberth K E, Karl T R. Effects of clouds, soil moisture, precipitation, and water vapor on diurnal temperature range[J]. Journal of Climate, 1999, 12(8): 2451-2473. Doi:10.1175/1520-0442(1999)012<2451:eocsmp>2.0.co;2 |

| [38] |

Forster P M D F, Solomon S. Observations of a "weekend effect" in diurnal temperature range[J]. PNAS, 2003, 100(20): 11225-11230. Doi:10.1073/pnas.2034034100 |

| [39] |

Jiang S J, Wang K C, Mao Y N. Rapid local urbanization around most meteorological stations explains the observed daily asymmetric warming rates across China from 1985 to 2017[J]. Journal of Climate, 2020, 33(20): 9045-9061. Doi:10.1175/jcli-d-20-0118.1 |

| [40] |

Sanchez-Lorenzo A, Calbó J, Martin-Vide J, et al. Winter "weekend effect" in southern Europe and its connections with periodicities in atmospheric dynamics[J]. Geophysical Research Letters, 2008, 35(15): L15711. Doi:10.1029/2008GL034160 |

2023, Vol. 40

2023, Vol. 40