2. 格里菲斯大学地球健康和粮食安全中心, 布里斯班 4111, 澳大利亚;

3. 中国科学院大学生命科学学院, 北京 100049;

4. 中国科学院大学 北京燕山地球关键带国家野外科学观测研究站, 北京 101408;

5. 中国科学院大学中丹学院/中丹科教中心, 北京 100049;

6. 中国科学院文献情报中心, 北京 100190;

7. 中国科学院大学图书情报与档案管理系, 北京 100049

2. Centre for Planetary Health and Food Security, Griffith University, Brisbane, QLD 4111, Australia;

3. College of Life Sciences, University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China;

4. Beijing Yanshan Earth Critical Zone National Research Station, University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100408, China;

5. Sino-Danish College/Sino-Danish Center, University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China;

6. National Science Library, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190, China;

7. Department of Library, Information and Archives Management, University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China

黄河是中国第二长河,全长5 464 km,流域面积广且自然条件复杂,是连接青藏高原、黄土高原、华北平原的生态廊道[1-4],是中国最重要的生态屏障之一。黄河流域拥有三江源、祁连山等多个国家公园和重要的生态功能区,其生态状况对流域内社会经济发展、生态安全、民生福祉等具有重要作用[3-4]。长期以来,黄河流域上中游地区风沙、干旱、水土流失等灾害问题突出,同时“水少沙多、水沙关系不协调”等环境问题加剧了下游河道泥沙淤积和洪水威胁,严重制约着黄河流域及相关地区社会经济的健康发展[5]。从流域整体来看,上游植被退化、中游水沙锐减、下游用水紧张、河口三角洲退缩等现状已经成为黄河流域面临的新问题[6-7],对流域内生态文明建设和可持续发展提出了新挑战。这些问题源头和影响都在于流域整体,但其研究核心在于生态水文。

生态水文研究是将水文学知识应用于生态建设和生态系统管理的一门科学。以1972年在爱尔兰首都都柏林召开的“国际水与环境大会”为重要标志,各国学者正式开始以生态水文为独立学科概念展开相关研究[8-11]。生态水文研究的主要内容是探究生态系统内水文循环与水量平衡的规律,分析生态建设、生态系统管理与保护中与水有关的问题,旨在保证生态系统服务功能的稳定、促进流域健康发展、实现人类与水资源和谐共处的目标,最终实现人类的可持续发展。中国生态水文学研究起步较晚,萌芽于20世纪末,关于黄河流域生态水文的研究始于20世纪90年代初期。由于黄河流域生态水文研究的历史较短,许多术语和研究范式还未统一,且研究集中于局部和区域尺度,内容较为分散,缺乏对黄河流域整体性的研究,少有从科学计量的角度分析黄河流域生态水文研究的发展态势[7]。科学计量分析是一种从宏观到微观窥视指定研究领域的高效的定量分析工具[12-13],集计算机工程、大数据应用和统计学于一体,以知识地图的形式展现深层次的定性特征,并对引文或被引参考文献进行定量分析[14]。这种分析方法可以帮助研究人员快速获得出版物的时间演化、学科分布和研究布局等信息,研判学科发展状态,被称为“科学的科学”[13, 15-17]。为了回顾黄河流域生态水文研究的整体情况,了解其发展现状,本研究通过WOS(Web of Science)数据库检索了近30年(1990—2020年)所有与主题相关的文献,并基于CiteSpace 5.7.R2和VOSviewer对其进行系统分析,绘制科学知识图谱,可视化黄河流域生态水文研究的发展历程。这些研究结果有助于我们了解黄河流域生态水文研究论文的发表模式,提供科学问题的变化路径,呈现当前的研究现状和热点主题,为确定未来的研究方向、凝练研究策略提供参考。

1 数据来源数据库选择WOS核心合集,通过专家咨询和文献分析,确定检索方式。以黄河流域生态水文研究为主题,经过反复测试,最终选取的检索式为:#1:TS = (“Yellow River” OR Huanghe OR maqu OR maduo OR Zoige OR “loess plateau”) AND TS = (plant OR soil OR vegetation OR grassland OR rangeland OR meadow OR pasture OR grazing OR ecosystem*),#2:TS = (“Yellow River” OR Huanghe OR maqu OR maduo OR Zoige OR “loess plateau”) AND TS = (water* OR hydrology),取#1和#2的交集作为最后数据集。检索时间跨度为1990—2020年,更新至2020年12月31日;选择文献类型为Article和Review,每个记录包含作者、标题、来源出版物、摘要和引用的参考文献。

2 研究方法采用Microsoft Excel、CiteSpace 5.7.R2、R(Biblioshiny包)和VOSviewer对数据进行分析、处理和可视化。CiteSpace可以根据时间序列对特定领域拍摄快照,并将其链接在一起,从而寻找主要领域及领域发展的关键时点,特别是知识结构演变的关键点和转折点[15]。文献共被引分析是其中的核心功能,它根据各个聚类在不同时间的活跃度,有效地预测未来研究的方向。Biblioshiny包针对WOS文献数据,以交互式在线界面提供计量学分析。VOSviewer主要面向文献数据,对“网络数据”(主要是文献知识单元)进行分析,并可视化实现关键词共现的科学知识图谱。它以聚类中的链接和链接强度为指标,体现研究的相对重要性,展现知识领域的结构关系。

3 结果与讨论 3.1 研究概况 3.1.1 黄河流域生态水文领域文献产出及其趋势概况发文数量可以显示某一学科领域受关注的程度,逐年连续的发文量可以在一定程度上反映该学科领域受关注度的变化。本研究检索WOS筛选得到1990—2020年间关于黄河流域生态水文的文献共5 190篇,其中最早的研究型论文发表于1992年,为德国汉堡大学Zhang等[18]所著的Organic matter in large turbid rivers: the Huanghe and its estuary,发表在Marine Chemistry期刊上,主要研究黄河及其河口中有机物的迁移方式。

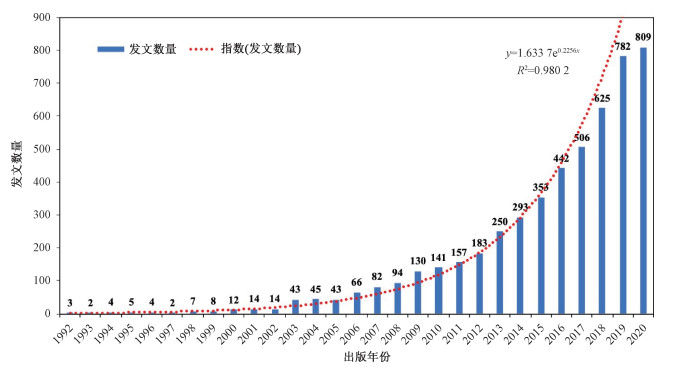

按照研究文献的时间分布,可大致将黄河流域生态水文研究历史划分为3个阶段: 1993—1999年间发文量占总发文量的0.6 %,研究成果较少,该阶段为黄河流域生态水文研究奠定了基础; 2000—2011年为线性增长阶段,该阶段文章发表总量不大,但是呈现出逐年递增的趋势(图 1),是黄河流域生态水文研究的起步阶段; 2012—2020年为指数型增长阶段,相关文献发表量骤增,反映了黄河流域生态水文研究在国际期刊上的发表呈现井喷之势,且国际上对该领域的关注仍处于持续升温之中。

|

Download:

|

| 图 1 黄河流域生态水文研究文献的时间分布(1990—2020年) Fig. 1 Annual number of publications and per article citations on the ecohydrology research in Yellow River Basin (1990-2020) | |

研究人员的研究成果主要通过期刊进行发表,而各个期刊侧重的领域不尽相同,对文献来源的期刊进行分析可以准确找到当前在黄河流域生态水文领域的权威期刊,为研究人员查阅当前黄河流域生态水文领域的最新研究成果、撰写和发表相关论文提供强有力的支持。对1990—2020年发表该领域文献的期刊进行分析,结果显示所有文章发表在582种出版物上。进一步选取发文量最高的前15种期刊进行分析,发现其总载文量为2 214篇,占全部检索结果的42.66 %,平均影响因子为3.88。由表 1可以看出,发文量较高的前15种期刊主要来自荷兰(9种)和德国(4种),在JCR(journal citation reports)Q1区的德国Catena期刊发文量最多,达255篇,其近5年的平均影响因子(impact factor, IF)为4.62;而荷兰的Science of the Total Environment和Journal of Hydrology也名列前茅,发文量超过200篇,近5年的IF分别为6.42和5.08。从JCR分区来看,过半数的期刊位于Q1区,整体发文质量较高。根据布拉德福定律计算发现Catena,Science of the Total Environment,Journal of Hydrology,Agricultural Water Management,Water,Environmental Earth Sciences,Geoderma,Hydrological Processes,Soil & Tillage Research,Land Degradation & Development,Ecological engineering,Field Crops Research,Sustainability等13种期刊是该领域的核心一级期刊,说明这几种期刊收录的论文质量相对较高。

|

|

表 1 WOS数据库中黄河流域生态水文领域发文量前15名的期刊(1990—2020年) Table 1 Top 20 journals with the most publications in ecohydrology research of Yellow River Basin in WOS database (1990-2020) |

在统计年度内,全球共有2 577研究机构参与了黄河流域生态水文领域的研究,选取发文量前15名的研究机构进行分析(表 2)。从发文量上看,中国科学院位居第一,其次是西北农林科技大学和水利部,这3个机构共贡献5 160篇文章(包括合作研究论文),说明中国科学院在黄河流域生态水文领域具有较大的研究优势。中国科学院发文数量最多的3个研究所分别是水土保持研究所、地理科学与资源研究所和生态环境研究中心。此外,该领域的研究机构集中在国内,国外仅有美国农业部。

|

|

表 2 黄河流域生态水文领域TOP15研究机构(1990—2020年) Table 2 Top 15 institutions on the ecohydrology research of Yellow River Basin (1990-2020) |

黄河流域生态水文领域文献共涉及9 498个作者,其中单一作者的论文共96篇,由71位作者贡献;其余论文为合作发表,平均一篇文章作者数为1.83人,合作指数为1.85,表明黄河流域生态水文领域大多为多作者合作型研究。通过分数频率(fractionalized frequency)分析得到作者对于每篇文章的贡献率,发现邵明安的贡献率最高,达到41.43。根据洛卡特定律,当发文量为1篇的作者数低于所有作者数的60 % 时,会形成核心作者群。在黄河流域生态水文研究中,发文量为1篇的作者有5 477位,占全部作者人数的59.8 %,略低于60 %,说明在黄河流域生态水文研究领域初步出现了核心作者群和一批高产作者。

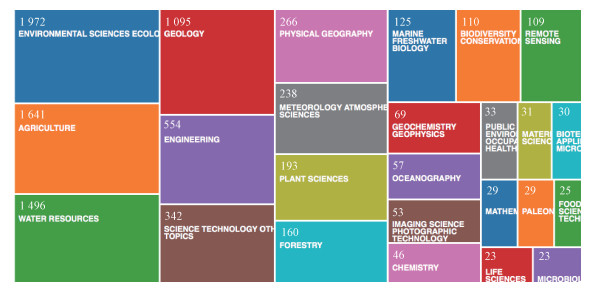

3.1.5 黄河流域生态水文研究的领域从属概况在本研究的全部文献中,属于环境科学与生态学领域最多,共1 972篇(37.916 %),其次是农业科学(1 641篇,31.552 %)、水资源(1 496篇,28.764 %)和地质学(1 095篇,21.054 %),这4个主要研究领域的文献均超过1 000篇(图 2)。

|

Download:

|

| 图 2 1990—2020年黄河流域生态水文文献所属TOP20研究领域(来自WOS分析) Fig. 2 Top 20 fields of ecohydrology research of Yellow River Basin from 1990 to 2020 (from WOS) | |

黄河流域生态水文领域被引次数排名前10的文献见表 3,其中有8篇发表于2001—2010年,说明在该领域被引频次较高的论文多发表于10年前。被引用频次最高的3篇文章分别为Maher[19]发表于1998年的“Magnetic properties of modern soils and Quaternary loessic paleosols: paleoclimatic implications”、Walling[20]发表于2006年的“Human impact on land-ocean sediment transfer by the world’s rivers”和Yssels[21]发表于2005年的“Impact of plant roots on the resistance of soils to erosion by water: a review”。第1篇论文研究黄土高原地区独特的现代黄土与古黄土的磁性及其与古气候之间的关系[19],后2篇均基于黄河流域水土流失严重与入海泥沙量较大的特征,分别从宏观角度分析人类活动对陆海泥沙通量变化的影响,提出上下游对人类活动响应的关系可能因全流域的缓冲作用而复杂化的观点[20];以及从植物的角度出发,研究植物覆盖度、根系等因素对减少土壤侵蚀的作用,计算相关参数[21]。此外,分析表 3中10篇高被引文章的摘要,发现大部分高引文章立足于黄河流域中游黄土高原地区的水土流失,对黄河流域上游和下游存在的问题缺乏关注。

|

|

表 3 1990—2020年黄河流域生态水文领域被引频次最高的前10篇文献 Table 3 Top 10 most-cited publications of ecohydrology research in Yellow River Basin from 1990 to 2020 |

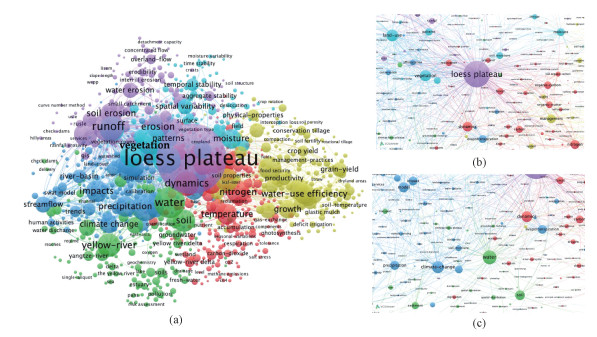

关键词是对文献核心内容的浓缩和提炼,高频关键词可以作为该领域各个研究阶段的研究热点。在本研究检索得到的全部论文中,共检测到11 854个关键词。通过VOSviewer软件的自动算法,对这些关键词进行共现分析,形成聚类[22-24],聚类结果代表当时相关研究者最感兴趣的研究方向。通过关键词共现分析可找到黄河流域生态水文研究的未来发展趋势。

3.2.1 关键词共现分析图 3(a)展示了所有关键词的共现网络。将关键词及其链接分组,并用颜色标识每个组,该图显示存在6大集群,集群内关键词的多少指示该群的大小。关键词间联线的粗细表明2个词之间共现强度的高低。

|

Download:

|

| 图 3 1990—2020年黄河流域生态水文研究关键词共现分析 Fig. 3 Co-occurrence analysis of keywords in ecohydrology research papers of Yellow River Basin from 1990 to 2020 | |

图 3(b)、3(c)显示了链接最多、链接强度最高的关键词,与WOS检索所获得的全部文献的关键词词频分布情况基本一致。在图 3(b)中关键字“loess plateau(黄土高原)”与958个词有共现,其共现强度为17 823,这是该领域研究中最突出的关键词;有5个集群与该关键词形成了紧密的关系,分别是“dynamic(动态)”(cluster #1-694)、“vegetation (植被)”(cluster #3-725)、“land use(土地利用)”(cluster #6-721)、“management(管理)”(cluster #2-610)、“erosion(侵蚀)”(cluster #5-610)。

图 3(c)显示关键词“water(水)”与581个词共现,与关键词“dynamic(动态)”共现的有765个词。与“water”(cluster #2)共现强度最大的6个节点分别是“climate change”(cluster #3-679)、“soil(土壤)”(cluster #2-601)、“evapotranspiration(蒸散)”(cluster #3-486)、“dynamic(动态)”(cluster #1-690)、“model(模型)”(cluster #3-576)和“loess plateau(黄土高原)”(cluster #5-958)。

3.2.2 关键词聚类分析表 4显示了基于关键词共现分析得到的6个聚类集群,它们以出现次数最多的关键词命名,并按集群内关键词的数量占关键词总数量的百分比排列,即集群1:Dynamic(动态);集群2:Water(水);集群3:Climate change(气候变化);集群4:Yield(产量);集群5:Loess Plateau(黄土高原);集群6:Vegetation(植被)。表中展示了每个最具代表性的关键词的链接权重和对总链接强度的贡献,并列举了每个关键词所关联的10个最重要关键词。通过关键词共现分析得到的6个集群是一段时期内的代表性研究方向。

|

|

表 4 1990—2020年黄河流域生态水文研究关键词聚类分析 Table 4 Cluster analysis of keywords in ecohydrology research papers in Yellow River Basin from 1990 to 2020 |

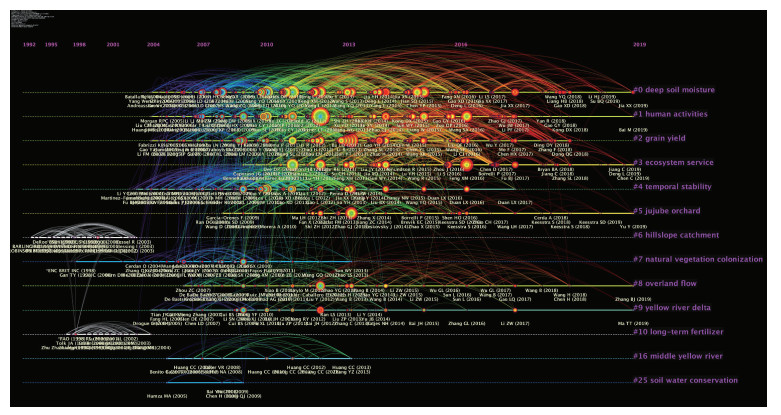

通过对黄河流域生态水文研究论文所引用的参考文献进行共被引分析,并结合LLR(log-likelihood ratio)算法共得到13个聚类集群,按照每个集群包含的文献数量从高到低排列(表 5)。每个集群都自动根据其主题列表中的参考文献的标题、摘要等形成一个集群标签(label),同时在集群内提取一系列标签词,每个标签词代表该聚类集群的一个主要研究内容,并以时间线的方式呈现(图 4),时间线上的不同节点代表不同的参考文献,节点越大表示该文献的被引次数越多。红色圆圈代表被引次数突发(在某个时间内被引次数急剧增加,一般用来判断前沿热点和研究方向的新动态),需要重点关注,节点之间的连线代表文献彼此之间的网络互被引关系。

|

|

表 5 1990—2020年黄河流域生态水文研究文献共被引聚类分析 Table 5 Co-cited analysis of ecohydrology research papers in Yellow River Basin from 1990 to 2020 |

|

Download:

|

| 图 4 1990—2020年黄河流域生态水文研究主题的时间线图 Fig. 4 Timeline map of research topics in ecohydrology research of Yellow River Basin from 1990 to 2020 | |

利用文献共被引功能绘制黄河流域生态水文领域的知识结构图谱,通过分析重要聚类集群和关键节点揭示该领域的主要研究方向,以时间线图(图 4)和列表(表 5)的形式展现。根据聚类中的文献数量和活跃程度,选取9个聚类集群进行分析,近期活跃度高的集群可能是该研究主题未来发展的重要方向。

研究结果表明集群#0、#1和#2是排名前3位的聚类集群,文献数量最多,分别为145、135和124篇,轮廓值(Silhouette value)/聚类度分别为0.82、0.894和0.95(一般S值大于0.5说明聚类效果好),根据LLR算法分别被标签为土壤深层水、人类活动、粮食产量。其中集群#1和集群#2也是活跃性较高的聚类集群,时间持续到2019年。关于黄河流域生态水文研究的文献大多从2004年开始,很多研究方向呈现持续热点状态,且延续至今,如集群#0、#1、#3、#5、#8和#9,后4个集群的LLR标签分别为生态系统服务、枣园、地表径流和黄河三角洲,这些关键词所涉领域是未来黄河流域生态水文研究的重要知识基础,也可能是未来的重要研究方向。

从研究内容来看,当前黄河流域生态水文研究具有分段集中的特点。上游主要集中在黄河源区植被变化对生态水文过程的影响与响应机制方面。在过去40年,黄河源区草地退化严重,大部分研究重点关注典型草地植被退化的生态水文效应[25],即在草地退化和恢复过程中,植物物种组成与物种多样性、植被覆盖度、生产力以及土壤容重、有机质、氮磷含量等均有不同程度、不同时序的改变,进而引发复杂的生态水文过程和水源涵养能力变化[1, 26],导致生态系统服务能力整体性改变。黄河流域生态水文学的大量研究集中在黄河中游地区,重点关注退耕还林还草工程对黄土高原水土保持的调节效应与互馈机制。黄土高原地区是全球水土流失最严重的区域之一,自1999年退耕还林还草工程实施以来,62 % 的区域呈现植被恢复的趋势,植被覆盖度由31.6 % 提高到65 %,有效减轻了土壤侵蚀。与此同时,由于大面积人工造林,植被大量蒸腾导致土壤水分不断消耗,对区域水文循环和社会用水产生了不利影响[6-7, 27-30]。在黄河中游,如何有效平衡生态系统变化和水土保持的互馈关系,优化生态-生产用水供需矛盾是当前研究的热点与难点。下游的研究重点关注在水沙调控和湿地保育作用下黄河口湿地生态系统的演变及其驱动机制。中游下泄的水沙不仅控制着河口湿地的面积消长和结构变化,而且为黄河流域下游湿地发展和生物多样性维持提供了物质和能量。与1990年相比,2010年河口三角洲湿地面积减少39.4 %,严重降低了原有生态系统的服务能力,损害了原有的生态水文过程[31-33]。黄河三角洲的湿地保育工作迫在眉睫,解析湿地生态系统的时空演变过程和生态水文过程的驱动机制也是当前研究的重点内容。

4 结论和展望本文基于WOS数据库,对1990—2020年间的5 190篇黄河流域生态水文研究文献进行系统的整理和分析,采用知识图谱可视化分析方法,对文献的载文年度、期刊来源、高产作者、研究领域、高被引文献以及高频关键词进行分析,得到以下结论和发展方向。

4.1 研究结论1) 近30年间在黄河流域生态水文领域的研究论文产出总体上呈指数增长趋势,近5年发文量达到总发文量的60.96 %。

2) Catena、Science of the Total Environment和Journal of Hydrology期刊发表黄河流域生态水文领域文献量最多,分别刊载255、234和205篇文献。超过半数的期刊位于JCR Q1区,整体发文质量较高。

3) 黄河流域生态水文领域发文最多的机构为中国科学院,其次是西北农林科技大学和水利部。黄河流域生态水文研究主要集中于环境科学与生态学、农学、水资源和地学4个研究领域。

4) 文献共引分析结果显示黄河流域生态水文领域未来研究有9个主要方向,这对未来进一步精炼研究方向、聚焦重大科学问题有参考价值。

4.2 未来发展方向近30年来对黄河流域生态水文的研究实现了跨越式发展,基于上述对研究方法、研究背景、研究区域、研究内容等方面的综合分析,就当前存在的科学问题和未来发展方向提出如下建议。

4.2.1 增强生态水文学的流域整体性研究目前的研究分别集中在上、中、下游的不同区域,缺乏对全流域的整体性研究。虽然大型流域的上、中、下游存在诸多差异,需要开展针对性的研究,但是作为一个完整的流域,上、中、下游的生态水文过程和效应又是紧密关联乃至相互耦合的整体。气候变化和人类活动的影响不仅限于局地尺度,而且会改变流域整体的生态水文过程和功能。因此,未来需从流域整体的视角,开展黄河流域完整性、连通性和脆弱性评估,深化黄河流域生态系统演变及驱动机制的研究,解析流域整体生态水文变化背后的自然和人文耦合作用机理。

4.2.2 注重流域生态水文与生态系统服务功能关系研究在全球气候变化、社会经济发展和国家黄河保护政策的作用下,黄河流域生态系统结构、生态水文过程、生态系统服务功能及需求都将发生复杂的变化。作为水资源严重制约的地区,生态水文是生态系统服务供给和需求的核心,是构建新型人-地关系的纽带。以往在流域内的重点区域分别开展了生态系统的结构、过程与功能的研究,未来需要进一步加强在流域整体上以生态水文为核心的生态系统服务耦合机制、空间流动、生态系统结构-功能-服务的级联效应及其机理的研究。

4.2.3 提升黄河流域生态保护与水文、水资源利用关系的研究面向黄河流域生态保护和高质量发展这一国家重大战略需求,在气候变化和人类活动背景下,黄河流域源区水源涵养能力如何变化、关键的水土过程如何影响草地恢复的进程?中游黄土高原退耕还林还草工程实施以来植被如何变化、与水资源如何互馈、如何均衡优化三生用水格局?下游河口湿地生态系统对黄河流域水沙过程及其调控如何响应,河口湿地如何保育?上述关键科学问题的解决可以为黄河流域生态保护和高质量发展提供科技支撑,推动大河流域地球表层系统科学与生态学交叉融合的理论创新,理应成为当前及未来研究需要特别聚焦的研究方向。

| [1] |

Shen X L, Tan J X. Ecological conservation, cultural preservation, and a bridge between: the journey of Shanshui conservation center in the Sanjiangyuan region, Qinghai-Tibetan Plateau, China[J]. Ecology and Society, 2012, 17(4): art38. Doi:10.5751/es-05345-170438 |

| [2] |

Wang X X, Dong S K, Yang B, et al. The effects of grassland degradation on plant diversity, primary productivity, and soil fertility in the alpine region of Asia's headwaters[J]. Environmental Monitoring and Assessment, 2014, 186(10): 6903-6917. Doi:10.1007/s10661-014-3898-z |

| [3] |

Wei Y J, Zhen L, Du B Z. Effects of grassland restoration approaches in different major function-oriented zones of the headwater region of the Yellow River in China[J]. Journal of Resources and Ecology, 2020, 11(2): 150. Doi:10.5814/j.issn.1674-764x.2020.02.003 |

| [4] |

Zhou D G, Huang R H. Response of water budget to recent climatic changes in the source region of the Yellow River[J]. Chinese Science Bulletin, 2012, 57(17): 2155-2162. Doi:10.1007/s11434-012-5041-2 |

| [5] |

王艳芬, 陈怡平, 王厚杰, 等. 黄河流域生态系统变化及其生态水文效应[J]. 中国科学基金, 2021, 35(4): 520-528. Doi:10.16262/j.cnki.1000-8217.2021.04.004 |

| [6] |

Zhang W K, Yu G R, Chen Z, et al. Attribute parameter characterized the seasonal variation of gross primary productivity (αGPP): spatiotemporal variation and influencing factors[J]. Agricultural and Forest Meteorology, 2020, 280: 107774. Doi:10.1016/j.agrformet.2019.107774 |

| [7] |

Zhang Y, Chen Y P. Research trends and areas of focus on the Chinese Loess Plateau: a bibliometric analysis during 1991-2018[J]. CATENA, 2020, 194: 104798. Doi:10.1016/j.catena.2020.104798 |

| [8] |

Zaimes G N. Mediterranean riparian areas: climate change implications and recommendations[J]. Journal of Environmental Biology, 2020, 41(5): 957-965. Doi:10.22438/jeb//41/5/mrn-1454 |

| [9] |

Venkataramanan V, Lopez D, McCuskey D J, et al. Knowledge, attitudes, intentions, and behavior related to green infrastructure for flood management: a systematic literature review[J]. Science of the Total Environment, 2020, 720: 137606. Doi:10.1016/j.scitotenv.2020.137606 |

| [10] |

Gutry-Korycka M. The influence of hydro-climatological balances and nature-based solutions (NBS) in the management of water resources[J]. Meteorology Hydrology and Water Management, 2020, 8(1): 4-27. Doi:10.26491/mhwm/110415 |

| [11] |

Cao J J, Li M T, Deo R C, et al. Comparison of social-ecological resilience between two grassland management patterns driven by grassland land contract policy in the Maqu, Qinghai-Tibetan Plateau[J]. Land Use Policy, 2018, 74: 88-96. Doi:10.1016/j.landusepol.2017.07.027 |

| [12] |

Wang L J, Zhang G M, Wang Z Y, et al. Bibliometric analysis of remote sensing research trend in crop growth monitoring: a case study in China[J]. Remote Sensing, 2019, 11(7): 809. Doi:10.3390/rs11070809 |

| [13] |

Chen C M, Hu Z G, Liu S B, et al. Emerging trends in regenerative medicine: a scientometric analysis in CiteSpace[J]. Expert Opinion on Biological Therapy, 2012, 12(5): 593-608. Doi:10.1517/14712598.2012.674507 |

| [14] |

Li T, Cui L Z, Xu Z H, et al. Quantitative analysis of the research trends and areas in grassland remote sensing: a scientometrics analysis of web of science from 1980 to 2020[J]. Remote Sensing, 2021, 13(7): 1279. Doi:10.3390/rs13071279 |

| [15] |

Chen C M. Science mapping: a systematic review of the literature[J]. Journal of Data and Information Science, 2017, 2(2): 1-40. Doi:10.1515/jdis-2017-0006 |

| [16] |

Chen C M. Grand challenges in measuring and characterizing scholarly impact[EB/OL]. 2016: arXiv: 1603.00812[cs. DL]. https://arxiv.org/abs/1603.00812.

|

| [17] |

Chen C M, Ibekwe-SanJuan F, Hou J H. The structure and dynamics of cocitation clusters: a multiple-perspective cocitation analysis[J]. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 2010, 61(7): 1386-1409. Doi:10.1002/asi.21309 |

| [18] |

Zhang S, Gan W B, Ittekkot V. Organic matter in large turbid rivers: the Huanghe and its estuary[J]. Marine Chemistry, 1992, 38(1/2): 53-68. Doi:10.1016/0304-4203(92)90067-K |

| [19] |

Maher B A. Magnetic properties of modern soils and quaternary loessic paleosols: paleoclimatic implications[J]. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 1998, 137(1/2): 25-54. Doi:10.1016/S0031-0182(97)00103-X |

| [20] |

Walling D E. Human impact on land-ocean sediment transfer by the world's rivers[J]. Geomorphology, 2006, 79(3/4): 192-216. Doi:10.1016/j.geomorph.2006.06.019 |

| [21] |

Gyssels G, Poesen J, Bochet E, et al. Impact of plant roots on the resistance of soils to erosion by water: a review[J]. Progress in Physical Geography: Earth and Environment, 2005, 29(2): 189-217. Doi:10.1191/0309133305pp443ra |

| [22] |

Duan P L, Wang Y Q, Yin P. Remote sensing applications in monitoring of protected areas: a bibliometric analysis[J]. Remote Sensing, 2020, 12(5): 772. Doi:10.3390/rs12050772 |

| [23] |

Sarkodie S A, Strezov V. A review on environmental Kuznets curve hypothesis using bibliometric and meta-analysis[J]. Science of the Total Environment, 2019, 649: 128-145. Doi:10.1016/j.scitotenv.2018.08.276 |

| [24] |

van Eck N J, Waltman L. Software survey: VOSviewer, a computer program for bibliometric mapping[J]. Scientometrics, 2010, 84(2): 523-538. Doi:10.1007/s11192-009-0146-3 |

| [25] |

马柱国, 符淙斌, 周天军, 等. 黄河流域气候与水文变化的现状及思考[J]. 中国科学院院刊, 2020, 35(1): 52-60. Doi:10.16418/j.issn.1000-3045.20191223002 |

| [26] |

Jiang C, Zhang L B. Ecosystem change assessment in the Three-river Headwater Region, China: patterns, causes, and implications[J]. Ecological Engineering, 2016, 93: 24-36. Doi:10.1016/j.ecoleng.2016.05.011 |

| [27] |

Tang Q, Bennett S J, Xu Y, et al. Agricultural practices and sustainable livelihoods: rural transformation within the Loess Plateau, China[J]. Applied Geography, 2013, 41: 15-23. Doi:10.1016/j.apgeog.2013.03.007 |

| [28] |

Feng X M, Fu B J, Piao S L, et al. Revegetation in China's Loess Plateau is approaching sustainable water resource limits[J]. Nature Climate Change, 2016, 6: 1019-1022. Doi:10.1038/nclimate3092 |

| [29] |

Xu Z H, Wei H J, Fan W G, et al. Energy modeling simulation of changes in ecosystem services before and after the implementation of a Grain-for-Green program on the Loess Plateau: a case study of the Zhifanggou valley in Ansai County, Shaanxi Province, China[J]. Ecosystem Services, 2018, 31: 32-43. Doi:10.1016/j.ecoser.2018.03.013 |

| [30] |

Zheng K, Wei J Z, Pei J Y, et al. Impacts of climate change and human activities on grassland vegetation variation in the Chinese Loess Plateau[J]. Science of the Total Environment, 2019, 660: 236-244. Doi:10.1016/j.scitotenv.2019.01.022 |

| [31] |

Wu X, Bi N S, Xu J P, et al. Stepwise morphological evolution of the active Yellow River (Huanghe) delta lobe (1976-2013): dominant roles of riverine discharge and sediment grain size[J]. Geomorphology, 2017, 292: 115-127. Doi:10.1016/j.geomorph.2017.04.042 |

| [32] |

Bi N S, Wang H J, Yang Z S. Recent changes in the erosion-accretion patterns of the active Huanghe (Yellow River) delta lobe caused by human activities[J]. Continental Shelf Research, 2014, 90: 70-78. Doi:10.1016/j.csr.2014.02.014 |

| [33] |

Zhou R, Li Y Z, Wu J J, et al. Need to link river management with estuarine wetland conservation: a case study in the Yellow River Delta, China[J]. Ocean & Coastal Management, 2017, 146: 43-49. Doi:10.1016/j.ocecoaman.2017.06.004 |

2023, Vol. 40

2023, Vol. 40