2. 国家环境保护生态环境损害鉴定与恢复重点实验室, 北京 100043;

3. 中国科学院地理科学与资源研究所, 北京 100101

2. State Environmental Protection Key Laboratory of Environmental Damage Identification and Restoration, Beijing 100043, China;

3. Institute of Geographic Sciences and Natural Resources Research, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100101, China

随着中国城市化进程的加速,大量原本位于城区内的工业企业实施了环保搬迁。这些遗留工业地块往往存在较为严重的污染问题,对环境安全和公众健康构成威胁。2014年《全国土壤污染状况调查公报》显示,工业废弃地土壤超标率达34.9 %,主要污染物为锌、汞、铅、铬、砷和多环芳烃等。2004年宋家庄地铁事件发生后,污染地块修复逐渐成为中国生态环境领域的重要课题。

本文基于调研各国环保局/环保署、财政部、政府问责局等政府官方网站,以及查阅其官方网站上发布的报告等方式,对发达国家和地区在城市工业污染场地修复政策法规、污染场地数量、特征,以及修复技术、资金来源、效果评估等方面的历史沿革和最新情况进行全面梳理。同时,总结中国城市工业污染地块修复近年来的发展状况,分析污染地块修复领域的重点方向。

1 污染场地修复法律法规美国、荷兰、日本、中国台湾地区等均有针对污染场地修复的专门立法。

美国的污染场地修复可追溯到1978年的拉夫运河事件,随后针对污染场地修复进行了多项专门立法。目前,美国的污染场地相关法律包括《资源保护和恢复法案》(Resource Conservation and Recovery Act, RCRA)、《综合环境响应赔偿责任法案》(Comprehensive Environmental Response, Compensation and Liability Act, CERCLA, 1980,又称《超级基金法》)、《小型企业责任减轻及棕地更新法案》(The Small Business Liability Relief and Brownfields Revitalization Act, SBLR & BRA, 2002)等,见表 1。RCRA主要是修复由有毒物质泄漏导致的在用污染场地;CERCLA主要是修复由有毒物质泄漏导致的不受控制或废弃的污染场地;SBLR & BRA主要针对潜在的可用财产,目的在于对污染场地进行再开发利用。此外,还有由地下储油罐(underground storage tank, UST)计划支持的地下储油罐引起的污染场地修复,由联邦设施计划支持的能源部、国防部等联邦机构管辖的设施污染的修复,以及依托应急响应计划的突发污染事件应对,包括陆地和内陆水域的化学品事故或油泄漏事件等。CERCLA中规定责任主体(包括土地、厂房、设施等不动产的污染者、所有者和使用者等)对治理费用承担“严格、连带和具有追溯力”的法律责任,成为史上最严厉、最有争议、也是被最广泛支持和效仿的责任体系,很大程度上推动了美国污染场地的治理进程。

|

|

表 1 部分发达国家和地区场地修复的主要法律文件 Table 1 Main laws for site remediation in some developed countries and regions |

荷兰是欧盟成员国中最早进行土壤保护专门立法的国家。1980年莱克尔克土壤污染事件发生后,荷兰于1983年制定发布《土壤修复(暂行)法案》,并于1987年修订发布《土壤保护法》[1]。该法案中根据时间对场地修复责任进行了划分,对于1975年以前发生的历史遗留污染问题,不适用“所有者或污染者担责”的原则,修复费用通常由当地主管部门负责;1975—1987年之间的污染场地,由所有者或污染者负责进行调查和修复,如若相关单位无法实施修复,由当地主管部门进行修复,并向责任方追讨费用;1987年以后的污染场地,由所有者或污染者负责修复,如若无法确定污染者或污染者不复存在,所有者必须承担修复义务。这一规定有助于减少追溯历史责任人导致的修复延迟。2009年,荷兰各州、省、直辖市达成一致,尽快修复对公众健康和环境有危害的污染场地,其他污染场地在2030年前完成修复。

日本早在1970年就制定了《农用地土壤污染防治法》,但仅针对农用地土壤污染问题。1975年开始,日本发现大量“城市型”土壤污染问题。2002年颁布《土壤污染对策法》[2],明确城市用地污染调查、评价标准、指定污染区域、管理指定区域、采取修复措施、解除指定区域等内容。日本与美国不同的是,规定土地所有者优先承担责任,污染者对污染负有直接责任、有合理理由治理修复且土地所有人同意其治理时才负有治理修复义务,2003年出台的房地产估价新标准进一步强制场地所有者清除土壤污染。

中国台湾地区于2000年公布施行《土壤及地下水污染整治法》,是针对土壤和地下水污染整治颁布的专门法律,并于2001年发布《土壤及地下水污染整治法施行细则》,进一步细化相关规定。2001年,中国台湾地区成立土壤及地下水污染整治基金管理会,专职负责土壤及地下水污染防治及管理[3]。中国台湾地区的土壤污染防治立法也是在一系列污染和健康事件的驱动下进行的,因此也贯彻了污染者负责的原则,且同样是严格、连带、溯及以往的责任。

英国、加拿大等国家虽然未针对污染场地修复进行专门立法,但在相关法案或政策中均有专门针对污染场地修复的章节。

英国有关污染场地管理的法规主要是1990年《环境保护法案1990》的ⅡA部分,制定了对污染场地进行管理和控制的专用程序。《环境保护法案1990》分别于2000年4月在英格兰、2000年7月在苏格兰、2001年7月在威尔士开始施行,要求地方当局进行污染场地识别,并明确了污染场地修复的工作机制。英国立法的特点在于详细规定了污染者和所有者(占有者)承担责任的顺序,以及按份责任而非连带责任。

加拿大的土壤保护法由省级政府制定,联邦层面的污染场地管理政策主要包含在2006年11月生效的“财产管理政策—不动产管理”中,该政策旨在用可持续和财务负责的方式对联邦不动产进行全生命周期管理,以支持政府项目的高效运行。污染场地修复最早依托1989年提出的5年国家污染场地修复计划(National Contaminated Sites Remediation Plan, NCSRP)开展,加拿大环境部长理事会(Canadian Council of Ministers of the Environment, CCME)于2003年设立联邦污染场地加速行动计划(Federal Contaminated Sites Accelerated Action Plan, FCSAAP),2005年设立联邦污染场地行动计划(Federal Contaminated Sites Action Plan, FCSAP),为联邦管辖区域内的污染场地土壤污染评估提供人力与资金支持,并修复高风险的遗留场地,省、市和私人土地所有者根据各自管辖权对污染场地负责。

2 污染场地修复完成情况图 1总结了不同国家或地区新增污染场地数量年度变化情况。从图 1可知,美国1983—1990年这段时间列入国家优先名录(national priority list, NPL)的新增污染场地数量较多,且数量波动较大,这与1980年CERCLA的颁布有直接关系。由于高成本低效率等问题的逐渐凸显,1990年以后,每年列入NPL的新增场地数量减少,且数量趋于稳定,均低于50个[4]。英格兰新增污染场地数量最多的年份为2004—2005年及2010年,其余年份新增的污染场地数量均维持在30个及以下,2004—2005年间污染场地数量增加明显,可能与《环境保护法案1990》于2000年开始在英格兰施行有关,加速了污染场地的调查和识别[5]。在FCSAP实施前几年(2007—2011年),加拿大每年确定的污染场地接近或超过200个,2012年及以后每年新增污染场地相对较少[6]。随着1991年土壤环境质量标准的制定,1994和2001年在土壤环境质量标准中增加有机物、氟化物、硼等相关指标,1991年以后日本的土壤污染案例数量呈现上升趋势[7],尤其在2003年《土壤污染对策法》实施以后,上升更为迅速,且日本由所有者而非污染者优先承担修复责任的模式也可能是污染场地被广泛识别的原因之一。

|

Download:

|

| 图 1 不同国家或地区新增污染场地数量年度变化情况 Fig. 1 Annual number of newly identified contaminated sites in various countries or regions | |

从表 2完成修复的场地数量占污染场地总数量的比例看,美国UST场地完成修复的比例达到86.92 % [8],因为UST场地规模相比其他类型场地要小,且在2012年以后,陆续实行的低风险结案政策,加速了油类污染场地的修复结案。英格兰在地方议会支持下,已有84.74 % 的污染场地完成了修复,因为这部分污染场地基数较小,且英国优先采用规划系统解决修复责任问题,即大部分遗留场地在规划过程中通过“受益者付费”的原则由土地开发商承担修复费用,这也在一定程度上加速了污染场地的修复[5]。芬兰、法国、德国、加拿大等国家场地完成修复的比例也都大于50 % [6, 9]。荷兰、丹麦、比利时、意大利、挪威和中国台湾地区的污染场地以及美国RCRA、NPL场地和棕地完成修复的比例均低于50 % [9-13]。

|

|

表 2 各国/地区污染场地修复完成情况 Table 2 Contaminated sites with remediation completions in various countries or regions |

日本土壤污染案例数量仍在逐年增加;美国、英格兰、加拿大等发达国家或地区每年新增污染场地数量虽然已经趋向平稳或逐年减少,但大部分国家完成修复的污染场地数量占比较小。因此,即使是发达国家和地区,污染场地修复仍然任重道远。这一方面与立法中对于修复责任的规定有关,也与严苛的修复标准设定有关,此外,还受修复费用筹措机制等因素的影响。

3 关注污染物与修复技术从各国或地区污染场地关注污染物排名(图 2)来看,Pb、As、Hg等重金属以及含氯乙烯类(包括三氯乙烯和四氯乙烯)、苯和甲苯等苯系物(BETX)是美国超级基金场地最常见的关注污染物。此外,超级基金场地挥发性有机污染物(volatile organic compounds, VOC)—半挥发性有机污染物(semi-volatile organic compounds, SVOC)—无机复合污染占52 %,两类污染物复合的占23 %,只有24 % 的场地只涉及一类污染物(其中包括重金属—重金属复合、VOC—VOC复合以及SVOC—SVOC复合污染)。美国RCRA场地最常见的污染物是As、Cd、Pb、Hg等重金属以及苯、氯仿、多氯联苯(polychlorinated biphenyls, PCBs)、多环芳烃(polycyclic aromatic hydrocarbons, PAHs)以及含氯乙烯类[10]。加拿大污染场地关注污染物中最常见的也是重金属,其次是石油烃、PAHs和BTEX[14]。英格兰污染场地中最常见的关注污染物也是As和Pb等重金属,有机物中最多的是苯并[a]芘(PAHs的一种)、总石油烃(total petroleum hydrocarbons, TPHs)和单环芳烃(monocyclic aromatic hydrocarbons, MAHs)[5]。荷兰污染场地中最常见的同样是重金属,其次是矿物油、BTEX、PAHs、氯代烃等有机污染物[9]。从欧洲的整体情况看,土壤中重金属的污染占45 %,矿物油占24 %,PAHs、BTEX、氯代烃分别占11 %、10 % 和8 % [9]。日本污染场地中最常见的关注污染物也是Pb、As、Cr、Hg等重金属,有机物中含氯乙烯(包括四氯乙烯、三氯乙烯、二氯乙烯)占了较大比重,此外,氟化物、硼化物和氰化物占比也较高[15]。

|

Download:

|

| 图 2 各国或地区污染场地主要污染物排名 Fig. 2 Ranking of major pollutants in contaminated sites in various countries or regions | |

综合来看,各国污染场地中最常见的污染物都是重金属(主要是As、Pb)和PAHs、BTEX、含氯乙烯等有机物。重金属无法降解,只能利用淋洗、植物吸附等方式从土壤中转移出来后集中处置,或者通过水泥窑协同处置、利用固化稳定化改变其有效性、利用还原改变其价态等方式进行风险控制,难度相对较大;有机物能够通过各种物理或化学、生物反应过程直接去除,但是影响因素较多,且反应过程的复杂性会导致拖尾、反弹等情况的产生,从而延长修复周期;此外,复合污染在污染场地普遍存在,修复时往往需协同考虑。场地修复的难度和完成率除与污染物本身有关外,也受污染老化时间、场地水文地质条件、所选用的技术等诸多因素影响。

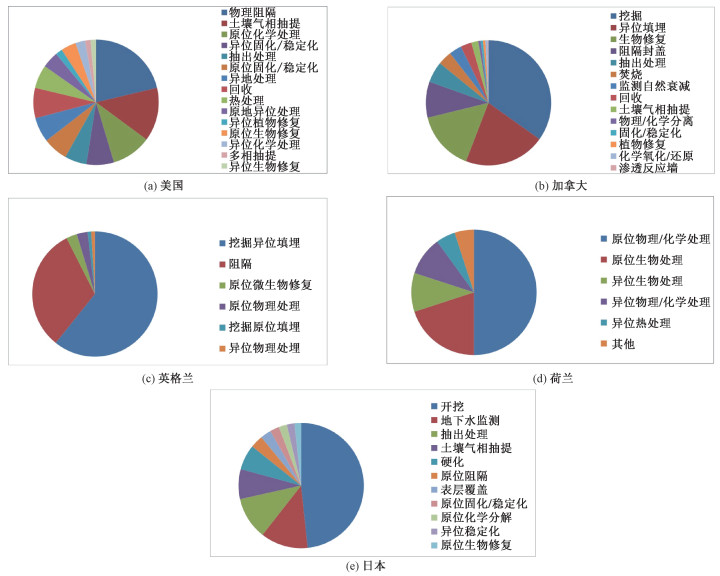

加拿大2007—2009年污染场地修复以挖掘、填埋、阻隔等传统技术为主,占比达65 % 以上,生物修复技术、土壤气相抽提、固化/稳定化等技术应用较少[6],见图 3。早在2000年以前,英格兰有80 % ~90 % 的污染场地修复采用挖掘处置技术[16]。从2000—2007年英格兰51个地方议会完成的案例来看,最常用的修复技术是封场覆盖,使用率达68 %;其次是挖掘处置,有65 % 的场地使用;原位和异位处理技术的应用相对较少[17]。日本(1991—2004年)有约78 % 污染土壤采用开挖方式进行处理,其次是地下水监测和阻隔,原位修复技术应用比例较小[15]。

|

Download:

|

| 图 3 各国或地区污染场地修复主要采用的技术 Fig. 3 Widely used technologies for contaminated sites remediation in various countries or regions | |

从1982—2011年间的1 468个超级基金场地情况看,有73 % 实施源处理(或地下水修复),其他27 % 仅采取阻隔、填埋、监测等非主动修复方式[18]。从2009—2011年超级基金场地修复技术的应用情况看,有40 % 对污染源和/或地下水进行原位/异位处理,28 % 采用原位阻隔方式,24 % 采用异位填埋等处置方式,14 % 采用监测自然衰减等方式[18]。从2009—2017年的情况看,原位/异位处理技术中以物理隔离、土壤气相抽提、化学处理、固化/稳定化、热处理、生物处理等新型修复技术为主[18-20]。荷兰的污染场地修复技术中,原位物理/化学和生物处理技术占据70 %,挖掘并填埋等其他技术仅占5 % [9]。荷兰不提倡填埋处理,因为填埋处理只适用于处理成本高、技术上难以处理的土壤,而且还要征收较高税费。

可见,发达国家的污染场地修复逐渐摒弃了挖掘、焚烧、填埋等传统方式,以各类原位物理、化学、生物技术取而代之,这类修复技术也能有效控制污染风险,且更为经济、对环境的影响更小。不同修复技术的适用范围和情形各不相同,需要综合考虑场地污染物类型、污染程度等特征以及时间周期、成本、公众可接受度等进行选用,尽可能兼顾环境、经济和社会效益的最大化,选择绿色低碳可持续的修复技术。

4 修复费用来源发达国家污染场地修复费用来源主要包括财政拨款、基金等。

1) 财政拨款

由于责任人无偿付能力或无法认定责任人,英格兰大多数场地由地方议会或环保署(371/460)负责,2006—2012年间,污染场地详细调查共花费3 200万英镑,其中地方议会提供2 100万英镑(66 %),中央资助1 069万英镑(33 %),第三方资助36万英镑(1 %)[5]。《环境保护法案1990》ⅡA部分对“污染者付费”做出了明确规定,需要承担责任的为造成或故意允许污染的人,其次为场地所有者或占有者,当无法找到上述责任方时,由当地政府负责。统计数据表明,在地方议会或环境局实施的460个修复案例中,80 % 最终是由地方议会或环境局承担的。其他修复案例中,虽然有61 % 的场地本应由污染者负责,但由于污染者不复存在或难以承担等原因,最后85 % 是由环境、食品与农村事务部(Department for Environment, Food & Rural Affairs, DEFRA)承担的[5]。

加拿大的法律也支持“污染者付费”和“受益者付费”,但因为政府是污染者或所有者,或者责任方不复存在或无法承担等原因,政府成为主要的付费方。加拿大的FCSAP是一个联邦资助的15年计划,总经费预算为45.4亿美元。2005—2015年FCSAP总计支出26.6亿美元,其中21.1亿美元用于修复行动,托管人支付了2.94亿美元资金用于分摊FCSAP的成本。2016—2020年,FCSAP总投资为13.5亿美元,此外,2016年财政还批复了2.17亿美元,利用2016—2017年2年时间,加快对于政府负责的污染场地的评估和修复。托管者按一定比例与FCSAP分担费用,通常为20/80。但该计划资助的场地污染必须是发生在1998年4月1日之前的。此外,2011年以前,所有的高风险场地(按照国家污染场地分类系统(National Classification System for Contaminated Sites, NCSCS)评分为70~100)和中等风险场地(NCSCS评分为50~69.9)都可以获得资助,2011年后,只有高风险场地和在2011年4月1日之前进行了修复且有实际支出的中等风险场地可以获得资助,低风险场地(NCSCS评分为37~49.9)均无法获得资助。按照议会预算办公室(Parliamentary Budget Office, PBO)的估算,每个高风险、中等风险、低风险场地的平均修复费用分别为200万、27.9万、6.4万美元[21]。近一半的加拿大污染场地未完成修复(图 2),由此可见经费需求仍然很大。当污染场地基数较小时,能通过财政拨款解决修复经费,但财政拨款无法作为土壤污染修复的长期稳定来源。

2) 基金

美国、新西兰、荷兰、日本、中国台湾地区等均成立了专门的污染场地修复基金。美国超级基金主要源自政府拨款、针对石油和化学产品征收的特殊税种、针对一定规模(年收入200万美元)企业征收的环境税、向违法者征收的罚款和惩罚性赔偿、从污染责任方收回的场地修复成本以及基金的利息收益[22]。中国台湾地区整治基金的来源包括:土壤及地下水污染整治费收入;污染行为人、潜在污染责任人或污染土地关系人依第四十三条、第四十四条规定缴纳的款项;土地开发行为人依第五十一条第三项规定缴交的款项;基金利息收入;主管机关的预算拨款;环境保护相关基金;环境污染罚金及行政罚款及其他有关收入。新西兰污染场地修复基金每年提供263万美元用于修复污染场地[23]。日本土壤污染整治基金来源主要为政府出资和民间出资(包括企业出资和国民捐赠)[24]。总体原则为土地污染者不明确或土地所有者、污染者无力支付修复费用时,可以申请土壤污染整治基金的资助,避免土地污染者或所有者因资金短缺而不进行土壤污染修复,同时,保留基金向污染者追偿修复费用的权力。为促使小型加油站关闭,并避免政府为历史污染买单,荷兰于1991年成立了加油站污染修复基金,基金来源于石油公司,目的在于为加油站提供土壤修复服务,但仅支持在1993年8月31日前提出申请,并在与该基金签订合同后的3个月内关闭并承诺不再于同一地点设立新加油站的情况[25]。

基金的管理和维持逐渐成为限制污染场地修复进度的一个突出问题。从美国超级基金运行情况看,1995年后,由于没有新的授权,超级基金主要来源于向潜在责任方追讨的修复和管理费用、基金利息所得以及罚款所得。从2001年开始,拨款成为信托基金的主要来源,从1999—2013年,清理联邦NPL场地的经费约80 % 来自于年度拨款,剩余20 % 来自于特殊账户(来自潜在责任方协议支付的费用)和各州,且从1999—2013年,联邦给超级基金的年度拨款从20亿美元下降到11亿美元,用于非联邦NPL场地修复的经费从7亿美元下降到了4亿美元[26]。从2016年(截至9月30日)的情况看,超级基金的收入远低于需要分配的资金,差额超过4亿美元。正是由于经费的减少,虽然每年新列入NPL的场地数量有所减少,但每年从NPL上移除的场地数量也明显减少,1996年最多,达到32个,2016—2017年最少,均为2个,导致NPL上的场地数量维持在一个较稳定的水平[4]。2009年,人体暴露风险不可接受的场地平均每年拨款约为300万美元,暴露情况不明确的场地平均每年拨款约为50万美元,人体暴露已经得到控制的场地平均每年拨款约为20万美元[27]。完全从NPL上移除的场地数量仅占29.4 %,可见经费需求仍然很大,基金的维持仍然是重要的限制因素。

5 污染场地修复效果评估大部分国家采取监管部门审核第三方评估报告的方式保障修复效果。英国是由地方环保部门和环境保护署分别负责常规和特殊场地的监管。2010年英国环保署发布了《污染土壤修复效果核查导则》,指导核查活动设计和实施,必要时环保署会组织专家对修复效果核查数据和报告进行评审。新西兰是由修复实施单位自行组织开展场地验证,将场地验证报告作为修复报告的一部分,地方政府环境监管机构通过报告审核对修复质量进行把控。荷兰要求土壤修复后,修复单位应该尽快向省级行政机关提交书面报告,省级行政机关对报告进行批复,确定是否要求土壤修复责任人进行进一步的修复和管控措施。加拿大规定由有资质的第三方机构进行确认采样,纳入场地修复总结报告,环境与自然资源部通过审核修复报告进行验收。

美国和中国台湾地区对修复过程和结果进行多轮审核确保修复达标。美国污染场地修复过程中的监管主要由美国环保署负责,同时,视修复工作的紧迫与否及场地污染程度等因素的不同,部分监管职能由州环保局或州政府指定的部门承担。环保署发布了一系列效果评估相关的导则,通过预审和最终检查判断每一次修复行动是否按要求完成,通过对最后一次修复行动的检查判断是否达到竣工验收条件,通过审核修复行动报告判断是否可将场地从名录中移除,此外,还会实施5年审查制度以评估修复的长效性。中国台湾地区实行自验收和主管机关核验两级效果评估。整治计划提出者在场址污染改善或整治工作完成并按照自验收计划进行验收后,直辖市、县(市)主管机关再执行验证查核,才能公告解除场址列管。

6 中国污染地块及其修复现状污染地块基数大,已完成修复比例低。中国的污染地块底数不清,但据行业专家的估计,数额巨大。重庆市2007—2010年调查的200多家搬迁企业中有35.7 % 需要进行治理,北京市2007—2014年调查的开发地块中需要治理的约为25 %,姜林等[28]根据2015年第1季度中国企业数量(2 257万),按照5 % 污染的比例保守估计,中国的污染地块可达100万块以上。从各省和直辖市生态环境厅/局网站已发布的“建设用地土壤污染风险管控和修复名录”看,目前有805个明确需要开展风险管控和修复的地块(截至2021年9月22日,图 4),其中重庆、上海、天津、杭州等地超过40个,广州、南京、贵阳、常州、北京、株洲、合肥、黄石等地超过10个,随着相关调查评估工作的开展,该名录还会定期更新。实际开展修复的地块数量在2011年之前每年不足10个,2012年以后数量大幅提升[29],2017和2018年分别完成109和200个[30-31],相比上述可能的污染地块基数而言,目前完成修复的比例还较低。

|

Download:

|

| 该图基于自然资源部标准地图服务网站GS(2020)4633号标准地图制作,底图无修改 图 4 风险管控和修复地块数 Fig. 4 The numbers of contaminated sites requiring risk control and remediation | |

非高地价城市地块修复仍主要由政府买单。2011年之前,每年用于污染地块修复的资金总量不足5亿元,2012年以后大幅提升,2016和2017年修复资金总量均超过30亿元[29-30],2018年资金额更是达到60.6亿元[31]。另据不完全统计,中国平均每立方米污染土壤的修复资金投入约为1 000元[30]。从对北京部分地块修复项目的统计结果看,受益者(开发商)付费已经成为主要模式,比例达到80 %,政府和业主出资各占10 % [32]。但从2018年全国192个项目的统计数据看,土壤修复项目的资金来源仍以政府投资为主,占77 %,其次是污染企业,占12 %,开发商付费占9 % [31]。可见,除北京等高地价城市外,中国的污染地块修复仍主要由政府买单,这正是由于早前法律法规和排污许可、环境行政执法、责任追究等制度不健全,以及配套技术标准缺失等原因,导致许可不明确、发现不及时、追责不到位,使得“谁污染谁治理”未能得到有效落实,为了确保风险得到及时有效控制,只能由政府加以干预。

关注污染物以重金属和多环芳烃为主。中国的工业企业类型繁多,对应的污染物也千差万别[33],见表 3。廖晓勇等[34]调研发现,中国的城市工业地块关注污染物包括石油类、多环芳烃、有机氯农药、多氯联苯、二恶英以及Pb、Cd、Hg、As等重金属。据对上海完成修复的污染地块的不完全统计,80 % 以上涉及重金属污染,且有机物和重金属复合污染的情况达50 % 以上。马妍等[32]对北京部分工业地块的调研结果显示,氯代烃、苯系物和多环芳烃污染的地块占比最大,其次是重金属有机复合污染地块,重金属污染地块相对较少。2014年《全国土壤污染状况调查公报》显示,中国工业废弃地土壤主要污染物为重金属和多环芳烃,金属冶炼类工业园区及其周边土壤主要污染物为重金属,化工类园区及周边土壤主要为多环芳烃污染。中国污染地块主要以无机型为主(占82.8 %),有机型次之,复合型污染比重小。谭海剑等[37]在调查了粤港澳大湾区典型城市遗留地块污染状况后发现,金属表面及热加工业地块主要为重金属污染,化学原料及化学品制造业地块主要为苯系物、石油烃和多环芳烃污染,金属冶炼及延压加工地块主要为多环芳烃和重金属污染。重庆的地块土壤污染也主要以总石油烃和重金属为主。

|

|

表 3 中国污染场地典型污染物 Table 3 Typical pollutants in contaminated sites in China |

异位固化稳定化和化学修复等技术成为主流。最初的土壤修复多采用开挖加焚烧、填埋等方式,2012年以前没有使用过原位修复,水泥窑协同处置是应用最多的技术[30]。马妍等[32]针对北京部分修复案例的统计结果显示,水泥窑焚烧和阻隔填埋的使用频次最高。王艳伟等[29]针对166个工业地块修复项目所做的统计表明,异位修复方式应用达203次,原位修复技术的应用次数不足20,仅为异位修复技术的1/10,但应用最多的不再只是焚烧和填埋技术,而是固化稳定化和化学处理技术。张娟等[38]针对2017年地块修复项目的统计也显示类似结果,固化稳定化和化学氧化修复技术分别应用32和19次,水泥窑协同和填埋/安全处置技术分别为12和9次。可见,近年来,地块修复仍以异位为主,且除了传统的修复方式,固化稳定化技术和化学处理等技术的应用显著增加。

中国目前针对污染场地修复效果评估业主要是采取第三方评估加监管部门组织专家评审的方式进行。虽然针对土壤修复发布了《污染地块风险管控与土壤修复效果评估技术导则(试行)》(HJ 25.5—2018),并在《污染地块地下水修复和风险管控技术导则》(HJ 25.6—2019)中对地下水修复效果评估相关程序和方法进行了规定,但由于污染场地相关领域从业水平暂未得到根本提升,前期场地调查、风险评估、修复实施过程中存在的问题会累积到最后的效果评估阶段,给效果评估机构和评审专家形成极大压力,导致项目难以及时从名录中移除,进入后续开发程序。此外,修复技术和方案的日益多样化,也使得单一的效果评估模式难以满足新的需求。

7 发达国家和地区污染场地修复对中国的启示大部分发达国家(地区)均针对污染场地修复进行了专门立法或在相关法案或政策中有专门针对污染场地修复的章节,基本做到了有法可依,尤其是对于修复责任认定和履行的规定较为明确。中国的《土壤污染防治法》虽然出台较晚,但立法过程充分借鉴了发达国家(地区)的经验,一定程度上确保了相关内容的合理性和可行性,为中国污染地块的风险管控和治理修复提供了有力的依据,如何将相关条款落到实处是目前面临的挑战,尤其是土壤污染责任人认定等直接影响修复进程的条款以及《土壤污染防治行动计划》中的治理修复成效评估等内容。此外,虽然印发了《建设用地土壤污染责任人认定暂行办法》,但因果关系判定、责任认定等均需配套的技术方法和标准体系作为支撑,且责任分配、责任履行等内容未涵盖在上述办法中,需要在实践中探索出适合中国国情的科学合理可行的机制和方法。治理修复成效评估方法各地均在探索中,应通过评估方法体系的创新实现倒逼过程规范化、管控长效化、效益最大化的目的。

虽然发达国家(地区)待修复的污染场地也较多,但污染场地数量基本明确,且每年新增污染场地数量普遍趋近平稳,已经完成修复的比例也相对较高。中国的污染地块底数目前仍然不清,但通过本轮详查有望初步摸清高风险地块底数,通过责任认定等制度的落地,监督在产企业履行自行监测等相关义务,防控新增污染,同时,对符合条件的关闭地块污染责任人进行认定,督促污染责任人实施风险管控和修复或履行风险管控和修复义务,加快风险管控和修复进程。此外,发达国家的经验表明,除了明确的责任追究机制和健全的资金筹措机制,精准化的风险评估、风险管控目标设定、风险管控方案制定以及动态化的调整机制能够避免冗长的修复周期,也是推进风险管控和修复进程的关键要素。

发达国家(地区)污染场地以砷、铅等重金属以及多环芳烃、苯系物、含氯乙烯等有机物为主,中国的地块污染物也主要为重金属和多环芳烃类,和发达国家(地区)污染场地的特征基本类似,可以一定程度借鉴其修复策略和技术方法。实践表明,经过10多年来的努力,中国针对污染地块的治理能力和治理体系也逐步在向现代化迈进,开始大量使用化学氧化、固化稳定化等新型修复技术,但原位修复、自然恢复等理念仍然贯彻不到位。基于污染特征、周期和成本需求、公众可接受度等因素合理选择修复技术和方案的同时,应积极推广各类原位修复技术以及生物修复、电动修复等绿色低碳修复技术,确保不对环境造成二次污染,保障风险管控效果的可持续性,推动环境效益、经济效益和社会效益的三赢,为污染地块风险管控和修复长效机制的构建做足准备。

从发达国家(地区)的经验来看,中央财政提供的土壤污染防治专项资金规模和使用方向均有限,专项修复基金的设立是解决污染场地修复资金的有效途径,但基金的维护是我们面临的共同难题,应继续突破这一瓶颈。落实《土壤污染防治法》中有关土壤污染责任人认定的要求,有望在一定程度上缓解主要由“政府买单”的局面。同时,可借生态环境损害赔偿改革的契机,将土壤和地下水损害赔偿所得纳入地块修复基金,并创新修复基金来源和筹措方式,确保基金的可持续性。同时,将污染地块损害鉴定评估结果作为同类型企业环境税缴纳的重要依据,实现生态环境损害赔偿与污染治理修复的全面深度融合。

效果评估是污染场地修复流程中最为关键的环节。中国应吸纳发达国家和地区好的做法,结合中国场地修复技术方法的发展现状和趋势,运用多样化、特异性的策略和方法开展效果评估,包括通过加强过程监控和效果评估阶段的抽查、针对不同修复方法制定效果评估细则、对一些风险高的地块采取多级审核等,进一步提高地块修复效果评估环节的效率,缩短修复周期,同时保障污染地块的安全再利用。

| [1] |

王国庆. 荷兰土壤/场地污染治理经验[J]. 世界环境, 2016(4): 25-26. DOI: CNKI:SUN:SJHJ.0.2016-04-012.

|

| [2] |

Ministry of the Environment in Government of Japan. Conservation of soil environment[EB/OL]. [2021-10-10]. http://www.env.go.jp/en/water/wq/wemj/soil.html.

|

| [3] |

郭小品, 付融冰, 徐珍. 中国台湾地区土壤及地下水污染整治管理与经验[J]. 环境污染与防治, 2015, 37(2): 1-7. Doi:10.15985/j.cnki.1001-3865.2015.02.001 |

| [4] |

United States Environmental Protection Agency(USEPA). Number of NPL site actions and milestones by fiscal year[EB/OL]. (2021-03-15)[2021-10-10]. https://www.epa.gov/superfund/number-npl-site-actions-and-milestones-fiscal-year.

|

| [5] |

Environmental Agency. Dealing with contaminated land in England: a review of progress from April 2000 to December 2013 with Part 2A of the Environmental Protection Act 1990[R/OL]. (2016-05-10)[2021-10-10]. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/513158/State_of_contaminated_land_report.pdf.

|

| [6] |

Federal Contaminated Sites Action Plan Secretariat (Contaminated Sites Division), Canada. Federal contaminated sites action plan annual report[R/OL]. (2010—2017)[2022-02-28]. https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/federal-contaminated-sites/publications.html.

|

| [7] |

Ministry of the Environment. Government of Japan, Environmental Policy Bureau. Annual report on environmental statistics 2016[R/OL]. [2021-10-10]. https://www.env.go.jp/en/statistics/contents/2016/E2016_all.pdf.

|

| [8] |

United States Environmental Protection Agency(USEPA), Office of Underground Storage Tanks. Semiannual report of UST performance measures mid fiscal year 2019(October 1, 2018-September 30, 2019)[R/OL]. (2020-04)[2022-02-28]. https://www.epa.gov/sites/default/files/2019-11/documents/ca-19-34.pdf.

|

| [9] |

Liedekerke M V, Prokop G, Rabl-Berger S, et al. Progress in the management of contaminated sites in Europe[R/OL]. (2014-02-27)[2021-10-10]. http://www.eugris.info/displayresource.aspx?r=7697.

|

| [10] |

孙飞翔, 李丽平, 原庆丹, 等. 台湾地区土壤及地下水污染整治基金管理经验及其启示[J]. 中国人口·资源与环境, 2015, 25(4): 155-162. Doi:10.3969/j.issn.1002-2104.2015.04.020 |

| [11] |

United States Environmental Protection Agency(USEPA). RCRA corrective action: case studies report[R/OL]. (2013-04)[2021-10-10]. https://www.epa.gov/sites/default/files/2016-04/documents/rcracorrective_0.pdf.

|

| [12] |

United States Environmental Protection Agency(USEPA). Superfund: national priorities list[EB/OL]. (2021-02-08)[2021-10-10]. https://www.epa.gov/superfund/superfund-national-priorities-list-npl.

|

| [13] |

United States Environmental Protection Agency(USEPA). Brownfields program accomplishments and benefits leveraging resources to revitalize communities[EB/OL]. (2021-10-14)[2022-02-28]. https://www.epa.gov/brownfields/brownfields-program-accomplishments-and-benefits.

|

| [14] |

Treasury Board of Canada Secretariat in Government of Canada. Contaminants or media in federal contaminated sites inventory[EB/OL]. [2021-10-10]. http://www.tbs-sct.gc.ca/fcsi-rscf/cm-eng.aspx.

|

| [15] |

Ministry of the Environment. Government of Japan. Water/Atmospheric Environment. The results of the survey on enforcement status of the Soil Contamination Countermeasures Act & numbers and trends of soil contamination investigations and countermeasures in the fiscal year 2016[R/OL]. (2018-04-17)[2021-10-10]. http://www.env.go.jp/press/files/en/759.pdf.

|

| [16] |

Environmental Agency. Dealing with contaminated land in England. Progress in 2002 with implementing the Part ⅡA regime[R/OL]. (2008-04-22)[2021-10-10]. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/313967/dealing_with_contaminated_land_i.pdf.

|

| [17] |

Environmental Agency. Dealing with contaminated land in England and Wales: a review of progress from 2000—2007 with Part 2A of the Environmental Protection Act[R/OL]. (2009-02-19)[2021-10-10]. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/313964/geho0109bpha-e-e.pdf.

|

| [18] |

United States Environmental Protection Agency(USEPA). Superfund remedy report[R/OL]. 14th ed. (2013-11)[2021-10-10]. https://www.epa.gov/sites/default/files/2015-09/documents/srr_14th_2013nov.pdf.

|

| [19] |

United States Environmental Protection Agency(USEPA). Superfund remedy report[R/OL]. 15th ed. (2017-07)[2021-10-10]. https://www.epa.gov/sites/default/files/2017-09/documents/100000349.pdf.

|

| [20] |

United States Environmental Protection Agency(USEPA). Superfund remedy report[R/OL]. 16th ed. (2020-07)[2021-10-10]. https://www.epa.gov/sites/default/files/2020-07/documents/100002509.pdf.

|

| [21] |

Office of the Parliamentary Budget Officer, Canada. Federal contaminated sites cost[R/OL]. (2014-04-10)[2021-10-10]. https://publications.gc.ca/collections/collection_2014/dpb-pbo/YN5-64-2014-eng.pdf.

|

| [22] |

龚宇阳, 王静. 美国超级基金法对我国污染场地修复的启示[J]. 世界环境, 2016(4): 21-24. |

| [23] |

Ministry for the Environment, New Zealand. Contaminated sites remediation fund[EB/OL]. (2021-11-12)[2022-02-28]. http://www.mfe.govt.nz/more/funding/contaminated-sites-remediation-fund.

|

| [24] |

臧文超, 丁文娟, 张俊丽, 等. 发达国家和地区污染场地法律制度体系及启示[J]. 环境保护科学, 2016, 42(4): 1-5. Doi:10.16803/j.cnki.issn.1004-6216.2016.04.001 |

| [25] |

刘静. 预防与修复: 荷兰土壤污染法律责任及资金保障机制评析[J]. 法学评论, 2016, 34(3): 163-172. Doi:10.13415/j.cnki.fxpl.2016.03.017 |

| [26] |

United States Govermant Accountability Office. Trends in federal funding and cleanup of EPA's nonfederal national priorities list sites[R/OL]. (2015-10-26)[2021-10-10]. https://www.gao.gov/assets/gao-15-812.pdf.

|

| [27] |

United States Govermant Accountability Office. EPA's estimated costs to remediate existing sites exceed current funding levels, and more sites are expected to be added to the national priorities list[R/OL]. (2010-06-22)[2021-10-10]. https://www.gao.gov/assets/gao-10-380.pdf.

|

| [28] |

姜林, 樊艳玲, 钟茂生, 等. 我国污染场地管理技术标准体系探讨[J]. 环境保护, 2017, 45(9): 38-43. Doi:10.14026/j.cnki.0253-9705.2017.09.008 |

| [29] |

王艳伟, 李书鹏, 康绍果, 等. 中国工业污染场地修复发展状况分析[J]. 环境工程, 2017, 35(10): 175-178. Doi:10.13205/j.hjgc.201710036 |

| [30] |

陈有鑑. 生态文明视角下土壤修复行业发展新方向: 兼谈运用马克思主义原理破解土壤修复财政难题[J]. 中国国土资源经济, 2019, 32(2): 15-24. Doi:10.19676/j.cnki.1672-6995.0000198 |

| [31] |

郭媛媛, 江河, 沈鹏. 在我国土壤污染治理中推行"场地修复+"模式的思考与建议[J]. 环境与可持续发展, 2019, 44(4): 126-129. Doi:10.19758/j.cnki.issn1673-288x.201904126 |

| [32] |

马妍, 王盾, 徐竹, 等. 北京市工业污染场地修复现状、问题及对策[J]. 环境工程, 2017, 35(10): 120-124. Doi:10.13205/j.hjgc.201710025 |

| [33] |

李春平, 陈梦舫, 骆永明, 等. 重点行业的关注污染物与环境危害简析[J]. 环境监测管理与技术, 2011, 23(3): 7-13. Doi:10.3969/j.issn.1006-2009.2011.03.003 |

| [34] |

廖晓勇, 崇忠义, 阎秀兰, 等. 城市工业污染场地: 中国环境修复领域的新课题[J]. 环境科学, 2011, 32(3): 784-794. Doi:10.13227/j.hjkx.2011.03.024 |

| [35] |

杨洁, 黄沈发. 污染场地环境监管的上海路径[J]. 环境经济, 2016(S8): 28-31. |

| [36] |

罗帅, 马新月, 王东, 等. 重庆市场地土壤污染特征分析及行业来源识别[J]. 生态环境学报, 2020, 29(4): 810-818. Doi:10.16258/j.cnki.1674-5906.2020.04.022 |

| [37] |

谭海剑, 黄祖照, 宋清梅, 等. 粤港澳大湾区典型城市遗留地块土壤污染特征研究[J]. 环境科学研究, 2021, 34(4): 976-986. Doi:10.13198/j.issn.1001-6929.2020.11.27 |

| [38] |

张娟, 邢轶兰, 李书鹏, 等. 土壤与地下水修复行业2017年发展综述[J]. 中国环保产业, 2018(11): 5-19, 24. Doi:10.3969/j.issn.1006-5377.2018.11.001 |

2023, Vol. 40

2023, Vol. 40