农村基础设施建设是实施乡村振兴战略的基础,是实现乡村可持续发展的必然选择[1]。2021年,中央一号文件继续强调加强农村基础设施建设,特别是村庄道路、供水和燃气管网的铺设,为推进美丽宜居村庄建设提供有力保障。目前,中国农村基础设施发展水平存在较大的区域差异,西部地区的农村交通、水利、能源等设施建设水平相对落后,基础设施短板更为突出,阻碍了当地经济发展[2],加之2020年新冠疫情以不同方式对农民收入造成冲击[3],提高农村基础设施对农民收入增长的效率,确保农民收入稳定增长、避免贫困地区农民返贫是重中之重,也是实现乡村振兴、建设美丽宜居村庄的关键。

学术界对于农村基础设施对增收的作用开展了研究。目前,大多将研究视角放在农村基础设施对农民增收的影响机制和定量分析农村基础设施对增收的影响上。在影响机制的研究中,学者们通过对不同区域研究发现,农村基础设施对提高农业生产率[4]、降低农业成本[5]、加速农村脱贫[6]、提高出口水平[7]等方面具有积极作用,可有效提高农村经济水平,促进农民增收。农村基础设施对农村经济增长和农民增收的促进作用可分为:1)直接作用,农村基础设施直接参与生产,提高资产配置效率,增加农民收入[8];2)间接作用,农村基础设施的建设有利于各类农业生产技术的推广[9],同时有助于解放人力资本,增加非农就业机会[10];3)缩小地区差距,Calderón与Chong[11]、Calderón与Servén[12]、樊胜根[13]分别通过研究非洲撒哈拉地区与中国农村地区得到结论,基础设施对缩小农村地区差距具有显著作用。在农村基础设施对增收的定量研究中,多采用回归分析法[14]、生产函数法[15]等方法确定农村基础设施对收入的影响,如金福良、李谷成使用C-D函数确定湖北在1996—2010年农村基础设施的产出弹性为0.106[16]。从研究视角来看,学者们研究了农村基础设施对增收是否有影响、影响有多大的问题,但对于农村基础设施对增收的影响是否高效这一问题尚未开展广泛研究,而研究农村基础设施对农民增收的影响效率,对于明确基础设施的相对短板、加快提升农民收入具有重要意义。在研究尺度上,现有研究大多从省、市尺度出发,比较不同省市的农村基础设施效率[17],在已经实现全面脱贫的历史背景下,农村地区的落后不再表现为大尺度的整体性落后,而是局部地区的发展滞后。基于此,本研究从县域尺度使用超效率DEA方法研究农村基础设施对农民收入增长的效率,有利于考察基础设施相对短板与利用效率的不足。

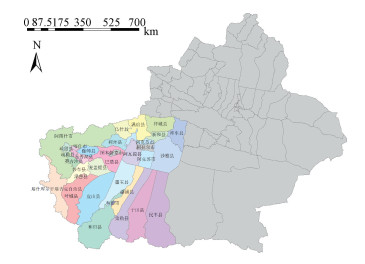

新疆南疆4地州地处中国西北部,位于塔里木盆地西南部,是2011年国家划定的14个连片特困地区之一,农村基础设施建设水平较低,成为区域性贫困和制约区域发展的短板。近年来,国家和自治区在南疆实施精准脱贫战略,加大了南疆农村基础设施建设投入,实施了产业扶贫等一系列措施,当地农民生活水平和收入明显提高,全面实现了脱贫目标,进入巩固提升和乡村振兴相衔接的阶段。本文以南疆4地州为案例区,探究农村基础设施建设对农民增收的影响效率,从投入产出视角评估当地农村基础设施是否得到有效利用,可以为中国同类型区域的农村发展和乡村振兴提供参考。

1 研究方法与研究区域 1.1 研究方法 1.1.1 超效率DEA模型随机前沿方法(stochastic frontier approach, SFA)和数据包络分析(data envelopment analysis, DEA)可对不同因素进行客观赋值,测算出研究对象的效率,在效率的研究中被广泛运用。相较于SFA要求参数化,即假定数据概率分布,DEA为非参数前沿方法,对数据分布并无要求[18]。由于本文研究农村基础设施对农民增收的影响效率,基础设施与收入数据非概率分布,因此采用DEA模型进行计算。

传统DEA效率上限为1,无法对多个效率为1的决策单元进一步分析,为此Andersen与Peterson[19]提出超效率DEA模型。该模型测算结果摆脱了上限为1的限制,可对各有效决策单元进行进一步比较。本文采用超效率DEA模型进行计算。

假设有n个决策单元(decision making unit, DMU),每个DMU有m种投入Xij (i=1,2,⋯,m),生产s种产出Yrj (r=1,2,⋯,s)。基于松驰值测标的模型(slack based measure,SBM模型)如下:

| $ \begin{array}{l} \min \theta_0^{\text {super }} \\ \text { s. t. } \sum\nolimits_{\substack{j=1 \\ j \neq 0}}^n \lambda_j X_{i j}+S_i^{-}=\theta_0^{\text {super }} X_{i 0}, \\ \sum\nolimits_{\substack{j=1 \\ j \neq 0}}^n \lambda_j Y_{r j}-S_r^{+}=Y_{r 0}, \\ \sum\nolimits_{\substack{j \neq 0}} \lambda_j=1, \\ \lambda_j, S_i^{-}, S_r^{+} \geqslant 0, j \neq 0 . \end{array} $ | (1) |

式中: minθ0super为决策单元的效率值,λj表示DMU的线性组合系数,Si-和Sr+代表松弛变量。

1.1.2 Malmquist指数Malmquist指数由Malmquist作为一种消费指数提出[20],后来Caves等[21]将其运用到生产率变化的计算中,公式如下:

| $ \begin{array}{l} M\left(x^{t+1}, y^{t+1}, x^t, y^t\right)= \\ {\left[\frac{D^t\left(x^{t+1}, y^{t+1}\right)}{D^t\left(x^t, y^t\right)} \times \frac{D^{t+1}\left(x^{t+1}, y^{t+1}\right)}{D^{t+1}\left(x^t, y^t\right)}\right]^{\frac{1}{2}}, } \\ E_{\mathrm{ffch}}=\frac{D^t\left(x^{t+1}, y^{t+1}\right)}{D^t\left(x^t, y^t\right)}, \\ T_{\mathrm{ech}}=\left[\frac{D^t\left(x^{t+1}, y^{t+1}\right)}{D^{t+1}\left(x^{t+1}, y^{t+1}\right)} \times \frac{D^t\left(x^t, y^t\right)}{D^{t+1}\left(x^t, y^t\right)}\right]^{\frac{1}{2}} \\ T_{\text {fpch }}=E_{\text {ffch }} \times T_{\text {ech }}=\left(P_{\text {ech }} \times S_{\text {ech }}\right) \times T_{\text {ech }}, \end{array} $ | (2) |

式中:(xt, yt)和(xt+1, yt+1)分别表示t时期和t+1时期的投入产出向量,若M指数>1,表明效率提高;若M指数 < 1,表明效率降低。

1.2 研究区域本文研究区域为南疆4地州,如图 1所示。南疆4地州包括阿克苏地区、和田地区、喀什地区、克孜勒苏柯尔克孜自治州(以下简称克州)。2011年,国务院《中国农村扶贫开发纲要(2011—2020年)》将南疆4地州纳入集中连片特殊困难地区。2014年南疆地区农民人均纯收入为7 361元,仅为全国平均水平的74.4%,2019年南疆地区人均纯收入增长至12 911元,为全国平均水平的80%。2014—2019年间南疆农民人均纯收入增长较为迅速。

|

Download:

|

|

该图基于自然资源部标准地图服务网站GS(2019)3266号 标准地图制作, 底图无修改 图 1 南疆4地州区位图 Fig. 1 Location map of four prefectures in Southern Xinjiang |

|

南疆的基础设施各项指标差异较大,2019年,南疆农村人均道路面积为52.4 m2/人,超过34.4 m2/人的全国平均水平;供水普及率达到96%,同样超过全国农村81%的平均值;而燃气普及率尽管在2014—2019年从1%提升至3.4%,却仍与31.36%的全国农村平均水平有较大差距。

2 数据来源与指标体系 2.1 数据来源本文采用2014—2019年《新疆维吾尔自治区村镇统计报表》、南疆4地州统计年鉴数据,对南疆4地州的33区县进行分析。由于库车县、岳普湖县和塔什库尔干塔吉克自治县数据缺失情况较为严重,考虑到数据的完整性,剔除库车县、岳普湖县和塔什库尔干塔吉克自治县数据。部分缺失数据使用平差法处理。

2.2 指标体系为减少规模差异的影响,本文在选择投入产出指标时注重采用人均数据与普及率数据,以便更准确地反映南疆农村基础设施对收入的影响(表 1)。选取农村人均道路面积、村庄燃气普及率、农村供水普及率作为农村基础设施投入指标,选取农牧民人均纯收入作为产出指标。交通、能源、供水影响农村居民的出行、工作与生活方式,影响农村生产体系,进而促进农村地区发展:农村人均道路不仅反映农村交通的便利程度,而且体现了农村居民外出活动的便利性,是农业机械普及的基础[22],也使农民获得更多的非农就业机会;农村燃气普及率既是燃气基础设施向农村延伸的体现,也是影响农村生态环境与农村居民生活水平的重要指标[23];农村供水普及率反映农村供水情况,贫困地区的供水情况改善有利于减少取水的劳作,提升女童入学率,有利于地区发展[24]。

|

|

表 1 农村基础设施对收入的影响投入产出指标 Table 1 Input-output indicators of the impact of rural infrastructure on income |

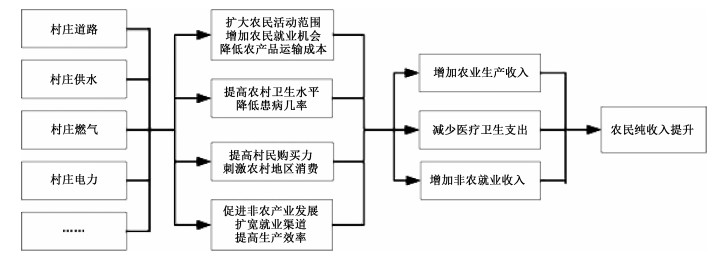

农村基础设施主要通过增加农业生产收入、减少医疗卫生支出、增加非农就业收入影响农民的收入水平。农村基础设施对农民增收的影响机理分析如图 2所示,完善的农村基础设施对收入的影响具体体现在以下几方面:

|

Download:

|

| 图 2 农村基础设施影响增收的机理分析 Fig. 2 Mechanism analysis of rural infrastructure's influence on income | |

1) 农村基础设施有助于增加农业生产收入。村庄道路的完善与农业销售成本与运输成本高度相关,交通设施的完善有利于提高地区交通通达度,降低农产品运输成本,同时降低农民出行成本,扩大活动范围,进而增加农民就业机会,增加非农收入。

2) 农村基础设施有助于减少医疗卫生支出。村庄供水与燃气的普及完善有助于提高农村的卫生水平,提高引水健康程度、能源洁净程度,进而降低农民因病致贫几率。同时农村基础设施的完善有利于提高村民购买力,刺激内需,增加农村地区消费,进而提高农民收入水平[25]。

3) 农村基础设施有助于增加非农就业收入。村庄道路、电力等基础设施的建设完善是发展乡镇企业的基础,农村基础设施的完善可以促进地区非农产业的发展,拓宽农民就业渠道,增加农民工资性收入。村庄硬化道路和电力设施的普及也促进了现代化农业机械的普及,从而提高农业生产效率,提高农业生产收入。

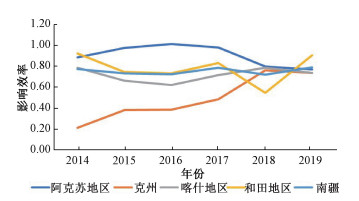

3.2 南疆农村基础设施对农民增收的影响效率利用产出导向的SBM模型对2014—2019年南疆4地州30个县市农村基础设施对农民增收的影响效率进行测算。各地州农村基础设施对农民增收的影响效率如图 3所示,可以看出:1)从南疆整体角度来看,农村基础设施对农民增收的影响效率在2014—2019年均小于1,未达到生产前沿面,研究期间变化幅度较小,未呈现明显的效率上升,南疆整体效率尚有提升空间。2)各地州间存在较明显的区域差异,但区域差异在2018年后显著缩小。阿克苏地区效率整体处于领先地位;克州则明显效率较低,但增长幅度明显。2014—2019年各地州最高值与最低值效率差从0.7下降至0.17,区域差异逐渐缩小。

|

Download:

|

| 图 3 南疆各地州农村基础设施对农民增收的影响效率均值 Fig. 3 The mean efficiency of rural infrastructure's influence on income in Southern Xinjiang | |

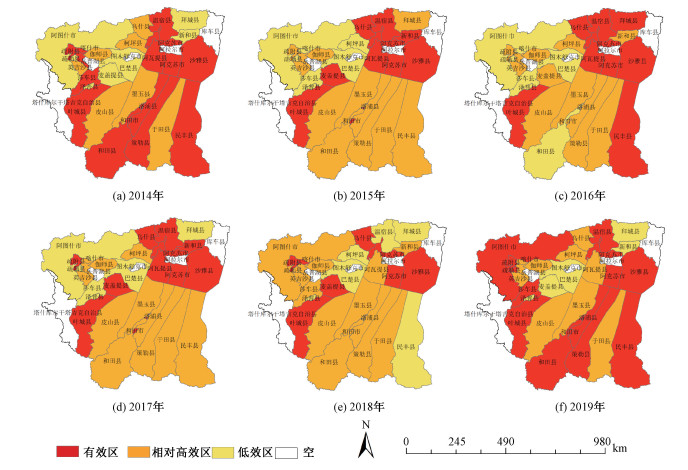

对各县市农村基础设施对农民增收的影响效率进行分级评价,将各县市划分为有效区(≥1)、相对高效区[0.50~0.99)、低效区(0~0.50)3个等级,如图 4所示。评价结果表明:南疆4地州对农民增收的影响效率农村基础设施对农民增收的影响效率具有明显的区域差异,整体呈东高西低的格局。

|

Download:

|

| 该图基于自然资源部标准地图服务网站GS(2019)3266号标准地图制作,底图无修改 图 4 2014—2019年南疆各区县农村基础设施对农民增收的影响效率图 Fig. 4 The impact efficiency chart of rural infrastructure on income of districts and counties in Southern Xinjiang from 2014 to 2019 | |

1) 地势平坦的区域,农村基础设施对农民增收的影响效率更高。有效区的分布呈现阿克苏地区高度集中,其他地区较为分散的格局。效率评价的相对高效区主要分布在和田地区的中西部与克州;低效区集中在克州和喀什地区北部。有效区的分布区域地势较为平坦,位于绿洲区域,水资源充足,自然水土条件与基础设施的利用较为协调,农村基础设施对农民增收的影响效率更高。低效区则主要分布在吐鲁番盆地的边缘区域,海拔较高、地势起伏较大,农村基础设施的建设、维护成本更高、难度更大,在一定程度上影响了农村基础设施对农民增收的影响效率。

2) 收入水平更高的区域,农村基础设施对农民增收的影响效率更高。研究期间有效区平均农民人均纯收入为11 714元,低效区研究期间农民纯收入为9 550元。收入水平较高的区域农村基础设施对收入的带动作用较强,较高的收入水平代表着更现代化的生产、生活方式,进而实现更高的基础设施利用率,进一步带动当地农民收入的提高。收入水平较低的区域,农村发展水平相对较低,农村生产技术水平相对落后,农业机械普及率较低,导致对农村基础设施的利用率不高,农村基础设施对农民增收的影响效率较低。

3) 村庄人口规模更大的区域,农村基础设施对农民增收的影响效率更高。有效区的村庄平均人口规模为1 430人;低效区的村庄平均人口规模为1 341人。村庄人口规模影响农村基础设施的集约利用情况。有效区村庄人口规模更大,因此农村基础设施的集约利用效率更高,而村庄人口规模较小的区域,没有达到部分农村基础设施充分利用的门槛人口,导致部分农村基础设施闲置,效率较低。

3.3 南疆农村基础设施对农民增收影响效率的动态分析Malmquist指数可以动态反映南疆地区农村基础设施对农民增收影响效率的变化趋势。对2014—2019年南疆30个县市农村基础设施对农民增收的影响效率进行分析,考察效率的动态变化,得到结果如表 2所示。

|

|

表 2 2014—2019年农村基础设施对收入影响Malmquist指数及分解 Table 2 Malmquist index and decomposition of the impact of rural infrastructure on income during 2014 to 2019 |

由表 2可知:2014—2019年南疆农村基础设施对收入的生产率指数均值为1.026 6,呈现上升趋势,研究期间,2015—2016年效率提升最大,达到33%,这与2015年后南疆开展农村基础设施的大规模建设相关;2014—2015年、2016—2017年生产率出现下降,2017年后生产率稳步上升。

分解来看,1)技术效率表明南疆农村基础设施被充分利用的程度,南疆4地州技术效率平均上升0.5%,表明南疆对农村基础设施的利用效率整体上升,其中2018—2019年技术效率增幅最大,达到15.4%,2014—2015年、2017—2018年技术效率出现下降。2)技术进步表明南疆农村基础设施利用的技术水平,技术进步平均上升2.3%,技术进步的增长在各指标中均值最大,表明农村基础设施技术进步的驱动作用最强。但2014—2019年间技术进步并未实现连续两年增长,表明技术进步的增长缺乏持续性(技术效率=纯技术效率×规模效率)。3)纯技术效率指南疆农村基础设施受管理与技术等因素影响的生产效率,南疆地区纯技术效率同样波动较大,2014—2015年下降12.6%,2018—2019年上升13.9%,但研究期间总体呈上升趋势。4)规模效率指受南疆基础设施规模影响的生产效率,南疆地区整体规模效率的提升速度最慢,均值仅为1.000 2,年均增长0.2%,但研究期间规模效率总体呈上升趋势,2014—2017年规模效率小于1,表明规模效率限制了技术效率的增长,但2017年后规模效率均大于1,表明2017年后南疆农村基础设施已达到较合理规模。

各年度生产率的增长情况差异较大,2014—2015年是下降幅度最大的一年,各项技术指标均呈较大幅度的下降:技术效率下降14.1%,其中纯技术效率下降12.6%,是技术效率下降的主要原因;技术进步同样出现下降,表明2014—2015年对农村基础设施的管理、技术、效率均出现下降。2015年开始,中央加大对南疆农村基础设施建设的关注与投入,2015—2016年除规模效率略有下降外,各项指标均呈上升态势,技术进步对生产率提高提供了主要贡献。2016—2017年纯技术效率上升,规模效率略有下降,叠加导致技术效率略有上升;技术进步的较大幅度下降导致整体生产率下降。2017—2018年技术进步与规模效率上升,而纯技术效率下降,表明这一年对农村基础设施的管理略有不足。2018—2019年技术进步下降,但纯技术效率、规模效率上升,生产率较上年提升4.6%。

综合来看,各项指标的增长缺乏持续性,各项指标年际变化大,特别是技术进步的波动最大,导致生产率的提升缺乏持续性。而基础设施作为一种特殊的生产资料,对其利用方式的技术进步困难,因此波动较大的原因在于组织创新及其他外部因素的影响,如政策导向、舆论环境等。

4 结论通过对2014—2019年南疆地区农村基础设施对农民增收影响效率的实证研究,得出结论如下:

1) 南疆地区农村基础设施对农民增收的影响效率未达到有效,且存在较明显的区域差异。整体而言,南疆农村基础设施对农民增收的影响效率呈东高西低的格局,同时,自然条件较好、人均收入较高、村庄规模较大的区域,其影响效率更高。各地州中,阿克苏地区农村基础设施对农民增收的影响效率较高,克州效率最低,且有效区在阿克苏地区分布最为集中,低效区则集中于克州及附近的喀什地区北部,收入最高的阿克苏地区整体效率最高,收入最低的克州整体效率最低,表明农村基础设施对收入不是单向的促进带动关系,当地居民的收入水平通过影响生产、生活方式与消费习惯等提高农村基础设施对农民增收的影响效率,形成良性循环。

2) 效率的增长缺乏持续性。各地州、各县市的效率年际变化大,各项分解指标的增长缺乏持续性,技术进步的波动幅度最大,进而导致生产率的大幅度变化。各地州中,阿克苏地区只有2016年达到有效,其他年份没有达到DEA有效,而其他3地州农村基础设施对农民增收的影响效率也波动较大;30个市县中,仅有3个市县在6年间均保持DEA有效,占比仅为10%,表明农村基础设施对农民增收的影响效率缺乏持续性。从各项指数的增长情况来看,虽然6年间各指数平均保持增长,但各指数在研究期间的某一时段均呈现下降。技术进步在6年间呈“降—升—降—升—降”的变化趋势,相较于其他分解指数,技术进步对生产率波动的影响最大,即对农村基础设施的利用缺乏持续性。

针对南疆地区农村基础设施对收入的影响存在的问题,提出如下对策建议:

1) 重点推进低效区的基础设施建设。低效区人均收入与人口密度、村庄规模均较低,农村发展基础较差,因此应将建设重点放在这一区域,补全短板。对于村庄规模较小、地形环境较差的村庄,可以通过将小村庄合并、分区域集中建设基础设施等措施,进而达到基础设施的门槛人口,提高基础设施的利用效率。

2) 做好农村基础设施建设投资的统筹规划。南疆地区农村基础设施对农民增收的影响效率增长的持续性较差,资金投入缺乏延续性,在某一时段效率较高,但难以保持效率的持续增长。因此应坚持先建机制、后建工程,合理确定投融资模式和运行管护方式,加大公共财政投入力度,保障正常运行,提高管理水平。推进投融资体制机制和建设管护机制创新,探索规模化、专业化、社会化运营机制,确保各类设施的长期稳定运行。

3) 积极引导农民对基础设施的使用。农村基础设施尽管可以提高农民收入,但直观感受较弱,农民对农村基础设施使用的自主性较弱,因此提高农民的文化水平,积极宣传引导农民对基础设施的认可与使用,是保持效率逐步提升的关键。

| [1] |

Arimah B. Infrastructure as a catalyst for the prosperity of African cities[J]. Procedia Engineering, 2017, 198: 245-266. Doi:10.1016/j.proeng.2017.07.159 |

| [2] |

张建升. 农村基础设施与农村经济的协调发展分析[J]. 云南财经大学学报, 2011, 27(2): 55-62. Doi:10.16537/j.cnki.jynufe.2011.02.008 |

| [3] |

程国强, 朱满德. 2020年农民增收: 新冠肺炎疫情的影响与应对建议[J]. 农业经济问题, 2020, 41(4): 4-12. Doi:10.13246/j.cnki.iae.2020.04.001 |

| [4] |

Antle J M. Human capital, infrastructure, and the productivity of Indian rice farmers[J]. Journal of Development Economics, 1984, 14(1): 163-181. Doi:10.1016/0304-3878(84)90048-8 |

| [5] |

Mamatzakis E C. Public infrastructure and productivity growth in Greek agriculture[J]. Agricultural Economics, 2003, 29(2): 169-180. Doi:10.1016/S0169-5150(03)00085-9 |

| [6] |

Datt G, Ravallion M. Why have some Indian states done better than others at reducing rural poverty?[J]. Economica, 1998, 65(257): 17-38. Doi:10.1111/1468-0335.00112 |

| [7] |

Bönker F. Jan-Egbert Sturm: public capital expenditure in OECD countries. The causes and impact of the decline in public capital spending[J]. Politische Vierteljahresschrift, 2000, 41(1): 184-185. Doi:10.1007/s11615-000-0029-y |

| [8] |

张亦弛, 代瑞熙. 农村基础设施对农业经济增长的影响: 基于全国省级面板数据的实证分析[J]. 农业技术经济, 2018(3): 90-99. Doi:10.13246/j.cnki.jae.2018.03.007 |

| [9] |

Rao C, Rao C H. Agriculture, food security, poverty and environment: essays on post-reform India[M]. New York: Oxford University Press, 2005.

|

| [10] |

张亦弛, 代瑞熙. 农村基础设施对农业经济增长的影响: 基于全国省级面板数据的实证分析[J]. 农业技术经济, 2018(3): 90-99. Doi:10.13246/j.cnki.jae.2018.03.007 |

| [11] |

Calderón C, Chong A. Volume and quality of infrastructure and the distribution of income: an empirical investigation[J]. Review of Income and Wealth, 2004, 50(1): 87-106. Doi:10.1111/j.0034-6586.2004.00113.x |

| [12] |

Calderón C, Servén L. Infrastructure and economic development in sub-Saharan Africa[J]. Journal of African Economies, 2010, 19(suppl1): i13-i87. Doi:10.1093/jae/ejp022 |

| [13] |

樊胜根. 公共支出、经济增长和贫困: 来自发展中国家的启示 lessons from developing countries[M]. 北京: 科学出版社, 2009.

|

| [14] |

高越, 侯在坤. 我国农村基础设施对农民收入的影响: 基于中国家庭追踪调查数据[J]. 农林经济管理学报, 2019, 18(6): 733-741. Doi:10.16195/j.cnki.cn36-1328/f.2019.06.79 |

| [15] |

李锐. 农村公共基础设施投资效益的数量分析[J]. 农业技术经济, 2003(2): 5-9. Doi:10.3969/j.issn.1000-6370.2003.02.002 |

| [16] |

金福良, 李谷成. 农村基础设施投资对农村经济增长影响的实证研究: 以湖北省为例[J]. 华中农业大学学报(社会科学版), 2012(6): 36-40. Doi:10.13300/j.cnki.hnwkxb.2012.06.013 |

| [17] |

管立杰, 赵伟. 基于DEA-Malmquist的农村基础设施供给效率评价[J]. 统计与决策, 2020, 36(4): 172-175. Doi:10.13546/j.cnki.tjyjc.2020.04.038 |

| [18] |

Dercon S. Globalization and marginalization in Africa: poverty, risk, and vulnerability in rural Ethiopia[M]//The Poor under Globalization in Asia, Latin America, and Africa. New York: Oxford University Press, 2010: 368-397. DOI: 10.1093/acprof:oso/9780199584758.003.0012.

|

| [19] |

Andersen P, Petersen N C. A procedure for ranking efficient units in data envelopment analysis[J]. Management Science, 1993, 39(10): 1261-1264. Doi:10.1287/mnsc.39.10.1261 |

| [20] |

Malmquist S. Index numbers and indifference surfaces[J]. Trabajos De Estadistica, 1953, 4(2): 209-242. Doi:10.1007/BF03006863 |

| [21] |

Caves D W, Christensen L R, Diewert W E. The economic theory of index numbers and the measurement of input, output, and productivity[J]. Econometrica, 1982, 50(6): 1393. Doi:10.2307/1913388 |

| [22] |

Jacoby H G. Access to markets and the benefits of rural roads[J]. The Economic Journal, 2000, 110(465): 713-737. Doi:10.1111/1468-0297.00562 |

| [23] |

Wang R, Jiang Z J. Energy consumption in China's rural areas: a study based on the village energy survey[J]. Journal of Cleaner Production, 2017, 143: 452-461. Doi:10.1016/j.jclepro.2016.12.090 |

| [24] |

Rauniyar G, Orbeta A, Sugiyarto G. Impact of water supply and sanitation assistance on human welfare in rural Pakistan[J]. Journal of Development Effectiveness, 2011, 3(1): 62-102. Doi:10.1080/19439342.2010.549947 |

| [25] |

林毅夫. 加强农村基础设施建设启动农村市场[J]. 农业经济问题, 2000, 21(7): 2-3. Doi:10.13246/j.cnki.iae.2000.07.001 |

2023, Vol. 40

2023, Vol. 40