2. 中国科学院大学, 北京 100049;

3. 河海大学地球科学与工程学院, 南京 211100

2. University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China;

3. School of Earth Sciences and Engineering, Hohai University, Nanjing 211100, China

长江水系湖泊众多,中国5大淡水湖中的4个即鄱阳湖、洞庭湖、太湖和巢湖均位于长江流域,另外还拥有大量的中小型湖泊。湖泊型流域作为湖泊的集水区域[1]在长江流域的面积占比超30%,在长江水系中扮演着水量调节、农业灌溉、工业生产、水质净化等十分重要的生态服务功能,“湖广熟天下足”的谚语也表明历史上湖泊对人类生存与生活产生了极大的影响。作为湖泊型流域生态功能主要载体的生态用地对长江大保护具有重要作用,生态用地的变化与自然气候及社会经济条件有着极大的相互作用关系[2-7]。Wei等[8]研究发现,流域土地退化对湖库水质变化的RDA双轴解释率达到58.6%,说明流域土地退化对湖库水质变化有显著的贡献;土地退化过程中,流域内大量生态型土地转化为退化型土地;Spearman相关分析结果表明湖库流域中生态型土地对湖库水质的作用是有利的,生态型土地占比越大,NH3-N、CODMn、TN、TP越小,DO越高,水质越好。可见,研究长江水系湖泊型流域生态用地变化对于湖泊水质演变与保护乃至长江的水生态改善具有重要意义。

“生态用地”由国内学者提出,主要研究方向包括区域/城市生态用地、生态用地的内涵、分类与时空格局等[9-16],而在国外的土地分类研究中并未将生态用地作为一项独立和专门的类型名称加以明确提出,但是在其土地分类体系及生态服务功能价值研究中已经渗透了生态用地的思想[17-18],有很多学者对单一生态用地类型进行了生态评价与时空变化研究[19-20]。在生态用地变化方面,国内外学者均进行了大量研究,大多是利用土地转移矩阵、土地利用动态度、土地利用程度综合指数、Markov转移概率矩阵[21]等方法进行区域性或单一土地类型变化研究。国内有关生态用地的研究主要集中在西北、西南以及三江平原一带,主要是对草地、林地、湿地变化的长时间序列研究,时间跨度一般为20世纪中后期到21世纪初,变化情况主要表现为林地丧失、草地退化以及湿地减少[22-26]等。国外关于生态用地的变化研究也是区域性的,但呈现出来的变化趋势各地区却各有不同,在巴西森林丧失的情况下[27],美国东部、欧洲等地区的森林覆盖率却表现出基本保持不变甚至有所增加的趋势[28-31]。引起生态用地发生变化的驱动因子有很多,主要受自然因素与社会经济因素的影响,目前国内外对驱动因子的研究也包括了这两大类,但生态用地变化更多地来源于人类活动,因此,学者更倾向于研究社会经济因素给生态用地变化带来的影响。国内的研究主要有2种方向,一种是只选取人口、经济、政策等社会经济因素进行研究[32-33],另一种认为自然因素是基础,社会经济因素是催化剂,所以既选取了如地形地貌、气候、植被等自然因素,又选取了政策、人口、道路修建等社会经济因素[34-35]。国外的研究在驱动因子的选择上更直接一些,在对森林变化的研究中,主要的驱动因子有农业扩张、木材制造加工业、造林活动等[29, 31, 36],因此有学者将驱动因子分为商业驱动的森林采伐、农业转换、林业、野火和城市化5大类[20]。还有的研究只选取一个因素对生态用地进行分析,如密西西比河湿地栖息地研究中,选择运河的建设作为驱动因子展开研究[37],还有选择公路网的发展对泰国罗布泊省的土地利用进行分析[38]。在对土耳其森林的研究中,森林覆盖率增加的一个驱动因子为社会压力,即对于砍伐森林及非法砍伐的社会压力导致人们减少了砍伐行为,从而降低了森林干扰率,最终使得森林覆盖率增加[36]。

综上来看,研究者对生态用地从不同角度开展了系列研究并取得了阶段性进展,但以湖泊型流域特别是长江水系湖泊型流域为单元,以生态用地为对象的长时间序列研究尚未有系统开展。为此,本文基于长江流域1980—2015年7期土地利用数据,以长江流域内200多个湖泊型流域为单元,系统分析湖泊型流域生态用地的长时间序列时空变化,以期为湖泊型流域土地利用结构调整和布局优化、乃至长江大保护相关决策提供支撑。

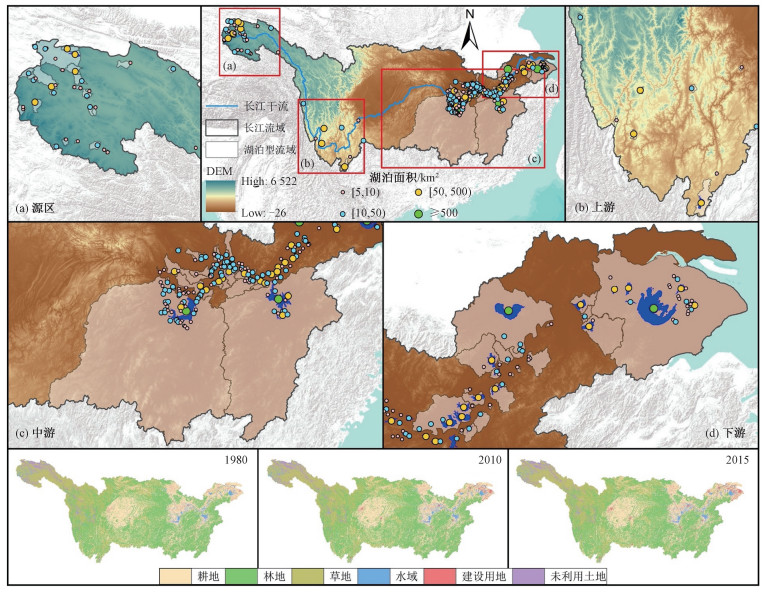

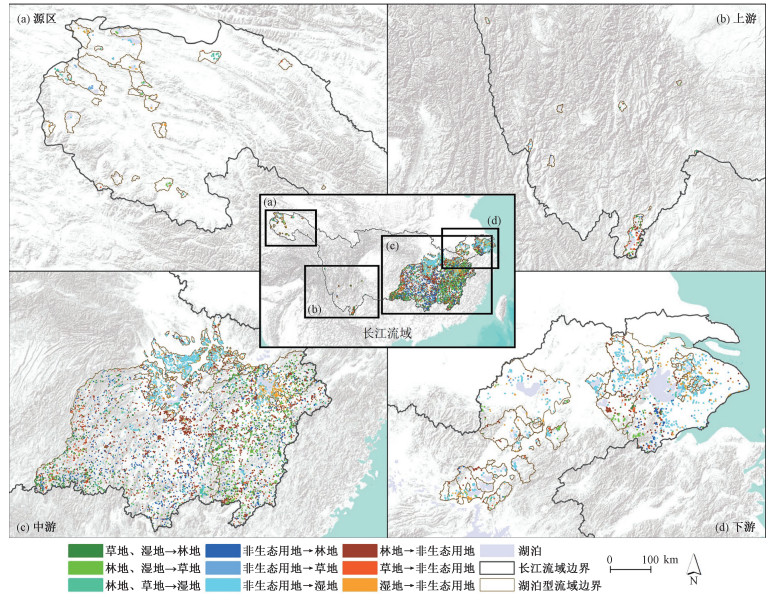

1 数据与方法 1.1 研究区概况本文以长江水系湖泊型流域为研究区(图 1)。长江流域内有229个面积≥5 km2的湖泊,如鄱阳湖、太湖、洞庭湖等,这些湖泊的流域总面积达54.6万km2,占长江流域面积178万km2的30.7%。湖泊型流域在长江源区、上中下游均有分布,其中源区有33个,面积为1.54万km2,约为湖泊型流域总面积的2.83%;上游有9个,面积为0.41万km2,约占0.75%;中游有128个,面积为45.6万km2,约占83.55%;下游有59个,面积为6.95万km2,约占12.74%。研究区主要属于北亚热带季风气候,降水丰沛、雨热同期,水热资源丰富,生态类型多样;长江水系湖泊型流域经度跨度大,涉及行政区多,主要涵盖16个省、市、自治区,如鄂、湘、赣、皖、苏、沪等;中下游湖泊型流域人口稠密,经济发达,工农业发展水平高;上游及源区湖泊型流域人口相对稀疏,自然生态条件相对脆弱。

|

Download:

|

| 图 1 长江水系面积不小于5 km2的湖泊及其流域分布以及长江流域土地利用示意图 Fig. 1 Distribution of lakes (≥5 km2) and their basins as well as land use types across Yangtze River basin | |

使用的数据包括土地利用、数字高程模型(digital elevation model, DEM)和湖泊边界。土地利用数据来源于中国科学院资源环境数据中心,是基于Landsat遥感影像,通过人工目视解译生成的1980、1990、1995、2000、2005、2010、2015年空间分辨率为1 km的土地利用栅格数据(图 1),土地利用类型包括耕地、林地、草地、水域、建设用地和未利用地6个一级类型以及25个二级类型(表 1),土地利用一级类型综合评价精度达到93%以上,二级类型分类综合精度达90%以上[39]。DEM数据选择的是SRTM地形数据(图 1),空间分辨率为90 m,来源于中国科学院资源环境数据中心。湖泊边界数据(图 1)来源于国家地球系统科学数据中心湖泊-流域分中心,湖泊面积≥5 km2。

|

|

表 1 土地利用遥感监测数据分类体系 Table 1 Classification system of land use types using remote sensing monitoring data |

基于SRTM DEM空间分辨率为90 m的高程数据,运用ArcGIS划分生成各湖泊流域边界,划分过程主要包括6步,即原始DEM填洼、流向生成、流量累积、出水口(倾泻点)创建、倾泻点捕捉和流域划定。原始DEM填洼主要是采用ArcGIS水文工具箱中的Fill工具“删除”DEM中的凹陷;流向生成主要为采用Flow Direction工具基于填洼后的DEM数据计算每个栅格的水流方向;流量累积以Flow Direction生成的栅格流向数据作为输入,输出栅格汇流累积量计算数据。出水口(倾泻点)创建与捕捉相对复杂,为提高精度,对汇流累积量进行分级,并选择最大汇流累积量与湖泊边界数据的交点作为倾泻点;由于部分湖泊存在2个或2个以上的倾泻点从而产生一定的误差,因此采用人工辅助判断,筛选符合实际的倾泻点;利用Watershed工具辅助流向栅格和倾泻点分布数据计算得到以倾泻点为湖泊“出水口”的湖泊集水区域,将多个倾泻点生成的湖泊流域栅格数据转为矢量数据再进行合并处理,即得到湖泊的流域边界。最终生成的229个湖泊型流域边界如图 1所示,其中流域面积在100 km2以下的有87个,100~ < 500 km2的有86个,500~ < 2 000 km2的有35个,≥2 000 km2的有21个。

1.3.2 生态用地重分类基于研究区土地利用类型数据,将生态用地分为林地、草地、湿地3个一级类型、13个二级类型。林地按照郁闭度及自然属性主要划分为有林地、灌木林、疏林地、其他林地4个二级类型;草地基于植被覆盖度及自然属性主要划分为高覆盖度草地、中覆盖度草地、低覆盖度草地3个二级类型;湿地主要来源于土地利用遥感监测数据分类体系中的水域和未利用地,主要包括河渠、湖泊、水库坑塘、滩涂、滩地、沼泽地6个二级类型,本文湿地未将水田和永久性冰川雪地包含在内。

1.3.3 生态用地变化指标1) 生态用地综合动态度。生态用地综合动态度为研究区域内生态用地发生变化的面积之和占区域总面积的比例,用于计算某一时段内整个区域全部生态用地的变化速率,能够反映出区域内各种因素对生态用地变化的综合影响,借鉴文献[40]的动态度思想,将生态用地动态度计算公式改进为

| $ Z=\left(1-\frac{\sum_{i=1}^{m} S_{i i}+\sum_{i j=n-m+1}^{n} S_{i j}}{\sum_{i, j=1}^{n} S_{i j}}\right) \times \frac{1}{T} \times 100 \%, $ | (1) |

式中:Z表示生态用地综合动态度,Sij表示第i种地类转化为第j种地类的面积,m表示生态用地类型数,n表示土地利用类型数,T为时间段。

2) 土地利用转移矩阵。土地利用转移矩阵[41](表 2)不仅可以反映某一区域某一时段期初与期末土地利用类型结构,而且可以反映各地类之间的面积相互转化情况,便于了解期初各地类的流失去向及期末各地类的来源与构成。本文通过计算流域土地利用转移面积,并计算其占总土地面积的百分比来构成矩阵,以此研究生态用地的转移情况。

|

|

表 2 土地利用转移矩阵 Table 2 Land use transition matrix |

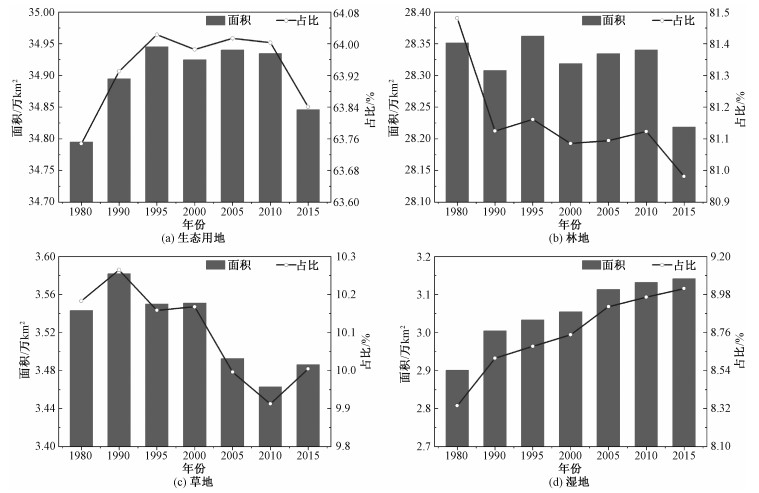

1980—2015年湖泊型流域生态用地面积与占比均呈现“先逐步上升—后波动稳定—再快速下降”3阶段趋势(图 2)。第1阶段生态用地面积由1980年的347 949 km2增加到1995年的349 451 km2,增加0.43%;第2阶段生态用地面积未发生明显变化,占总面积的比例维持在64%±0.02%以内;第3阶段,生态用地快速减少,2015年相较2010年减少888 km2;但仍较1980年多508 km2,2015年相较1980年增加0.15%。

|

Download:

|

| 图 2 1980—2015年湖泊型流域生态用地面积及其占比变化 Fig. 2 Change of ecological land area and its proportion in lake basins from 1980 to 2015 | |

生态用地一级类中,林地占比最高,各年份林地占生态用地面积的比例基本维持在81%左右;其次为草地,各年份面积占比约10%;湿地占比最少,基本保持在9%以内。1980—2015年,林地面积占比总体呈下降趋势,2015年面积相较1980年减少0.47%;但林地面积在1980—2010年间未发生显著变化,2015年较2010年陡然减少1 216 km2。草地面积及其占比变化趋势一致,基本都呈先增后减再增的态势,最大值出现在1990年,面积和占比分别为3.58万km2和10.26%,最小值出现在2010年,面积和占比分别为3.46万km2和9.91%。湿地面积和占比总体均呈现逐渐增加趋势,2015年面积相较1980年增加2 405 km2,占比增加0.68%。

2.1.2 综合动态度1980—2015年各时间段,湖泊型流域生态用地综合动态度(表 3)总体呈现“波浪式振动”状态,年份末尾数为0至5的时间段综合动态度较大,其他时间段综合动态度相对较小,较大时间段的动态度约为较小时间段的2倍。2010—2015年,生态用地综合动态度最大,主要表现为林地向建设用地与草地、耕地向湿地转移,既包含生态用地与非生态用地之间的相互转变,也包含生态用地内部的转变。1990—1995年的生态用地综合动态度与2010—2015年相差不大,但这段时期生态用地的变化主要体现在耕地向湿地与林地、草地向林地转移,非生态用地转入的面积与生态用地内部转变的面积较大。2000—2005、2005—2010年,大部分生态用地转移都是从耕地转向湿地,其次是草地转向林地以及林地转向建设用地,这两段时期城市化进程逐渐加速,且国家提出退耕还林还湖的政策。1980—1990年时段内大部分土地转移是耕地转向湿地,其次是林地转向草地。1995—2000年生态用地综合动态度最低,表示这一时期内人类活动对生态用地变化的影响程度最低,主要变化表现在耕地转向湿地,林地、湿地转向耕地。

|

|

表 3 各时段湖泊型流域生态用地综合动态度 Table 3 Comprehensive dynamic degree of ecological land in lake basins in different periods |

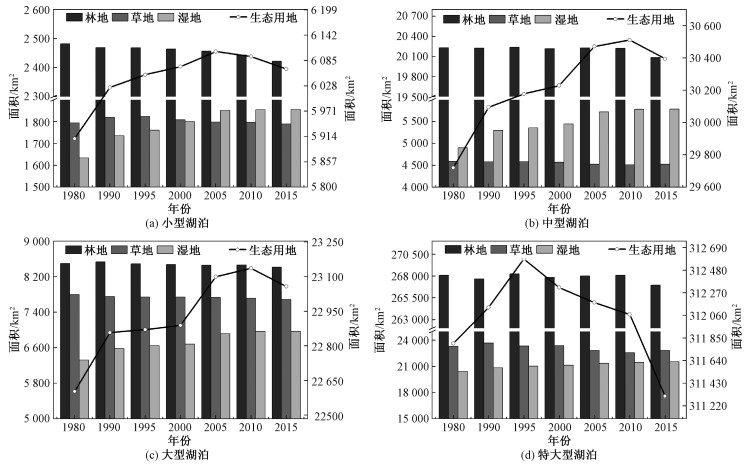

结合已有的湖泊大小等级分类标准[42-45],以湖泊面积为依据将湖泊分为小型湖泊(5~<10 km2)、中型湖泊(10~ < 50 km2)、大型湖泊(50~ < 500 km2)和特大型湖泊(≥500 km2),并分析了它们对应的湖泊型流域在1980—2015年期间生态用地的面积变化情况(图 3)。在1980—2015年这35年间,不同等级湖泊对应的湖泊型流域内生态用地的面积及其变化特征既有相似点,又有不同之处。相似点在于4个级别湖泊型流域生态用地中林地的总面积最大,湿地都呈现上升趋势,在2010—2015年期间生态用地均表现为减少趋势。但不同之处更为明显,首先,4个级别湖泊型流域的生态用地面积总量相差较大,小型湖泊对应的流域(103个)虽然数量多,但生态用地面积平均值仅为6 046 km2;中型湖泊对应流域的数量(90个)是大型湖泊(32个)的近3倍,但生态用地面积的平均值却只多了不到1/4,分别为30 228 km2和22 930 km2,且中型湖泊对应流域的湿地面积始终多于草地面积,而大型湖泊对应流域则是草地面积大于湿地面积;特大型湖泊的数量最少,仅有4个,分别是巢湖、太湖、洞庭湖和鄱阳湖,但它们对应流域的生态用地面积却最大,平均值为312 056 km2。

|

Download:

|

| 图 3 不同大小等级湖泊对应流域1980—2015年生态用地面积变化 Fig. 3 Change of ecological land area in lake basins of different sizes from 1980 to 2015 | |

其次,不同级别湖泊对应流域的生态用地变化趋势不同,小型湖泊对应流域的生态用地面积在1980—2005年处于上升状态,但2005—2015开始出现下降趋势,林地也是下降趋势,草地和湿地的变化趋势大致相反,且在2005年湿地面积首次超过草地面积;中型湖泊和大型湖泊对应流域的生态用地面积变化趋势大致相同,在1980—1990年和2000—2005年有大幅度的上升,在1990—2000年和2005—2010年也在上升但幅度较小,在2010—2015年出现下降趋势,林地、草地、湿地在该2个级别类型的变化趋势也大致相同;大型湖泊对应流域的生态用地在1980—1995年大幅度增加,在1995—2015年持续减少,尤其在2010—2015年出现大幅度的减少,林地和草地则是波动变化的。

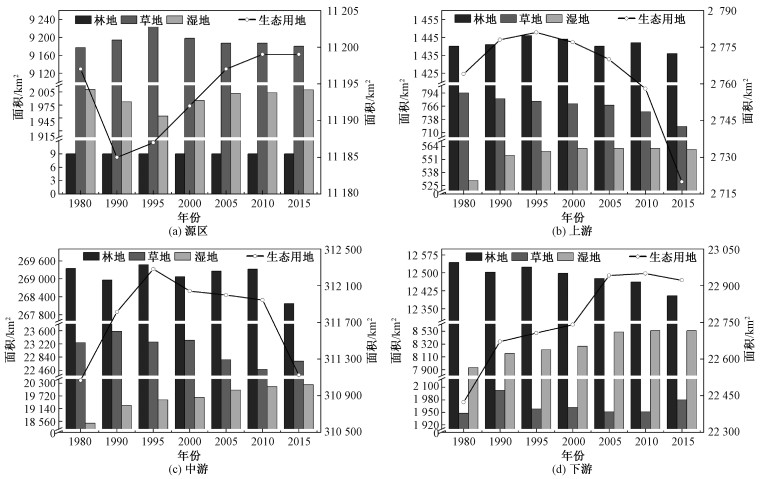

2.2.2 从长江的源区、上游、中游、下游分区角度根据长江水系的源区、上游、中游、下游分区,分析不同区域1980—2015年湖泊型流域生态用地的面积变化情况(图 4)。在1980—2015年这35年间,生态用地在长江水系不同分区的湖泊型流域均发生了不同程度和不同趋势的变化,但从结果上而言,相较于1980年,2015年源区、中游和下游湖泊型流域的生态用地是增加的,上游湖泊型流域的生态用地则是减少的。

|

Download:

|

| 图 4 1980—2015年长江水系不同分区湖泊型流域生态用地面积变化 Fig. 4 Change of ecological land area in lake basins in different regions of the Yangtze River system from 1980 to 2015 | |

源区33个湖泊型流域的生态用地类型主要是草地,各年份占比约为82.13%,其次是湿地,林地最少。草地面积是先增加后减少,在1995年达到最高值9 229 km2;湿地面积变化和草地相反,呈现先减少后增加的状态,并在1995年降到最低,为1 949 km2;林地则一直没有显著变化,始终保持在9 km2左右;生态用地总体呈现先减少后增加的趋势,在1990年为最低值,说明1980—1990年间草地的增加量小于湿地的减少量,但变化幅度均很小。

上游9个湖泊型流域的生态用地类型主要是林地,各年份占比约为52.15%,其次是草地,湿地最少。林地面积变化呈现波浪式状态,并在2015年降为最小值,为1 436 km2;草地的面积始终呈现减少趋势,并在2015年减少到最小值723 km2;湿地面积在1980—2010年呈现增加趋势,但在2010—2015年保持稳定;生态用地总面积在1980—1995年是上升的,说明林地和湿地的增加面积多于草地的减少面积,在1990—2015年是下降的,尽管林地呈现波动、湿地大体呈现上升,但依然没有草地面积减少得多。

中游128个湖泊型流域的生态用地类型主要是林地,各年份占比约为86.31%,草地面积和湿地相差不大,草地各年份占比约为7.40%,湿地约为6.29%。林地和草地呈现出相反的波动状态,在林地面积增加的同时,草地面积表现为减少,林地面积在2015年最少,为268 173 km2,草地面积在2010年最少,为22 480 km2;湿地面积始终保持上升趋势,并在2015年达到最大值;生态用地总面积在1980—1995年呈现快速上升趋势,1995—2010年稳定减少,2010—2015年快速减少,主要因为这一时期的林地面积锐减,草地和湿地面积的增加幅度则较小。

下游59个湖泊型流域的生态用地类型主要是林地,各年份占比约为54.86%,其次是湿地,草地最少。林地面积大体上呈现减少的趋势,在2015年降到最低;草地面积先增加后稳定再上升,并在1990年达到最高值2 002 km2;湿地面积始终是上升状态,但在1980—1990年和2000—2005年间较其他时段上升幅度更大;生态用地总面积在1980—2010年间增加,2010—2015年间略微下降,并且同湿地一样,在1980—1990年和2000—2005年间较其他时段上升幅度更大。

2.3 生态用地转移 2.3.1 生态用地转移矩阵相较于1980年,2015年林地、草地、湿地面积保持不变的占比分别为51.21%、6.14%、5.12%,林地、草地的面积都相对减少,湿地面积增加;其中林地的变化幅度最小,减少0.47%,湿地的变化幅度最大,增加8.29%,草地减少幅度为1.61%。林地的去向主要是建设用地和草地,来源主要是草地和耕地;草地的去向主要是林地,主要来源也是林地;湿地的去向主要是耕地和建设用地,来源主要是耕地。生态用地3个地类内部之间的相互转化最少,即林地、草地、湿地之间的相互转化面积最少,为3 008 km2,仅占总转移量的15.01%;其次是生态用地与非生态用地之间的转化,面积为8 428 km2,占总转移量的42.05%;而转化最多是非生态用地3个地类内部之间的转化,面积为8 605 km2,占总转移量的42.94%(表 4)。

|

|

表 4 1980—2015年湖泊型流域生态用地转移矩阵 Table 4 Transition matrix of ecological land in lake basins from 1980 to 2015 |

从空间上来看(图 5),首先,长江中游和下游的湖泊型流域内生态用地的转移比源区和上游更为剧烈,一方面是由于中游与下游的湖泊型流域数量更多范围更广,另一方面是因为中下游的人类活动更为频繁,极大地影响了生态用地的变化。

|

Download:

|

| 图 5 1980—2015年湖泊型流域生态用地空间转移 Fig. 5 Spatial transfer of ecological land in lake basins from 1980 to 2015 | |

其次,4个区域的湖泊型流域生态用地转移的主要表现也不尽相同,中游的转移最为复杂,其次是下游,源区和上游则较为简单。源区湖泊型流域内生态用地转移在大多数湖泊型流域内均有体现,以草地和湿地相互转移及其与其他用地之间的转移为主,且相差不大,即生态用地内部转移与其和非生态用地之间的相互转移大致相当。上游的湖泊型流域生态用地转移则主要是以生态用地的转出及生态用地内部转移为主,尤其是草地、林地向城乡用地的转移与草地向林地的转移,可以看出上游的草地流失相对严重。中游湖泊型流域生态用地的转移可以再分为3个部分:洞庭湖流域、鄱阳湖流域、湖北省内湖泊型流域,共同点是流域内生态用地向非生态用地的转移,主要是向建设用地的转移都很显著,不同点在于洞庭湖流域内东部和中部仍有大量的非生态用地向林地、湿地转移,西部是生态用地内部转移与草地向非生态用地转移更为明显;鄱阳湖流域内是生态用地内部的转移,尤其是林地和草地的互相转移数量较多,且在鄱阳湖周围,湿地向非生态用地,尤其是向建设用地的转移较多;湖北省内多为小的湖泊型流域,生态用地的转移主要表现为非生态用地向湿地转变。下游湖泊型流域内生态用地转移相对中游来说较为平缓,可能与长江下游多为平原,林地、草地相对耕地较少有关,因此生态用地转移主要表现为非生态用地向湿地,尤其是耕地向湿地的转移,同时也伴随着生态用地内部的转移与生态用地向非生态用地的转移。

2.4 生态用地变化原因 2.4.1 政策等相关因素改革开放到20世纪结束这段时期,一方面,人类活动剧烈,木材采伐量增加与农耕区的扩大导致了林地的减少[46-48],农牧业开发与气候变化导致了长江源区草地的退化[49-50],政府鼓励有计划地开垦荒地、围湖造田[51]导致了湿地的减少;另一方面,也在加强对资源的保护,尤其是1998年大洪水之后,鄱阳湖、洞庭湖等地提出要“退田还湖、平垸行洪”[52-53],湖北省、湖南省等地也提出要“禁止毁林开垦”、“有计划有步骤地退耕还林、还牧、还湖”[46, 54]。在两者的共同影响下,林地和草地的面积与占比变化都呈现出波动的状态。

21世纪以来,城市化进程迅速加快的同时,可持续发展的概念也得到了重视。2001年退耕还林工程正式列入国家“十五”计划,到2003年退耕还林任务圆满完成,与此同时,由于粮食产量降低,2004年该任务要求降低,2007年全面停止了退耕还林[55],因此林地在2000—2010年之间呈现上升趋势,但2010年之后鄱阳湖大量还湖的土地又被返耕[56],从而在2010—2015年出现下降趋势。草地在2001—2010年因为过度放牧而出现退化状态,因此在2000—2010年呈现下降趋势;在“平垸行洪、退田还湖”任务实施使得大量耕地转为湿地的同时,对水资源的需求增加也促进了退耕还湖力度的加大,同时促进了水体尤其是水库面积的增加[57-58],因此湿地在2000—2015年的大多数湖泊型流域内都呈现上升趋势。

2.4.2 生态用地变化驱动因子相关性分析以2010—2015年为例,长江水系湖泊型流域城市化进程迅速加快的同时,也在大力推进生态文明建设,但生态用地仍在减少,本文通过选取林地(x1)、草地(x2)、湿地(x3)、耕地(x4)、建设用地(x5)、其他用地(x6)、降水(x7)、气温(x8)、人口(x9)、GDP(x10) 2015年减去2010年的差值作为变量,前6个为直接变量,x7~x10为间接变量,其中x7~x8是自然因素,x9~x10是社会经济因素,再利用SPSS软件,选择Spearman方法对10个变量两两进行相关性分析,得到表 5。

|

|

表 5 湖泊型流域生态用地及其驱动因子的相关性分析结果 Table 5 Correlation analysis of ecological land and its driving factors in lake basins |

以全流域229个湖泊型流域为样本,可以看出生态用地总体与林地、湿地呈显著的正相关关系,与建设用地、其他用地呈显著的负相关关系,即全流域湖泊型流域内的生态用地的变化趋势与林地、湿地的变化趋势相同,与建设用地和其他用地的变化趋势相反,因此林地的减少与建设用地的增加可以看成是生态用地减少的主要原因;林地与建设用地、GDP呈现负相关关系,尤其是建设用地,可以认为建设用地的增加是林地减少的主要原因;草地只与其他用地有相关关系,且相关系数不大;湿地与其他用地、建设用地呈现负相关关系,其中其他用地的相关性更为显著。

源区湖泊型流域中没有耕地和建设用地,生态用地与其他用地的相关程度很高,且呈负相关关系;草地和湿地呈负相关关系,说明草地和湿地之间有互相转换;同时湿地还与其他用地呈现显著的负相关关系,说明湿地的增加可能来源于其他用地的减少。上游的样本相对较少,生态用地和草地呈现显著的正相关关系,说明生态用地的减少主要是由于草地的减少;另外湿地还与降水呈现负相关关系,可能是由于湿地变化的流域数量较少,只有2个,出现了误差。中游和下游的湖泊型流域生态用地和林地都与建设用地呈显著的负相关关系,说明城镇的扩张对生态用地的减少有很强的驱动性,但中游的生态用地变化与降水、气温也相关,说明自然因素在中游的驱动作用更大;中下游林地与耕地、降水都正相关,一方面说明林地与湿地的变化趋势相同,另一方面说明降水的减少对林地的减少有影响,但下游的林地与人口也呈一定的负相关关系,说明人口的增长对林地的减少也有一定的影响;中下游草地和湿地也显著相关,说明中下游的大多数湖泊型流域内,草地和湿地的变化趋势相同,但中游的草地还与其他用地和GDP相关,下游则是湿地与其他用地更为相关。

源区、上游、中游、下游4个区域湖泊型流域的生态用地变化的驱动因子结果既有相似,又有差异。源区几乎没有人类活动,上游的样本相对较少,驱动因子较为集中或不显著;中游与下游人类活动较为激烈,建设用地都极大地影响了生态用地的变化,但中游的城市化程度相对下游来说较低,下游湖泊型流域包含的城镇在2010—2015年已经是一个发展得比较成熟的状态了,而对于中游的部分城市来说才刚刚起步,因此中游生态用地与建设用地的相关系数较下游来说数值更大。

3 主要结论本文基于湖泊型流域边界和土地利用数据,分析1980—2015年长江水系湖泊型流域生态用地的时空变化,得到以下主要结论:

1) 1980—2015年长江水系湖泊型流域生态用地面积和占比均呈现“先逐步上升—后波动稳定—再快速下降”3阶段趋势,生态用地一级类中林地占比最高且总体呈下降趋势,草地面积及其占比基本都呈先增后减再增的态势,湿地面积和占比总体均呈现逐渐增加趋势,湖泊型流域生态用地综合动态度总体呈现“波浪式振动”状态。

2) 在1980—2015年这35年间,生态用地及其一级类在不同分区的湖泊型流域内有着不同的变化。从湖泊大小等级分类角度来看,4个类型湖泊型流域生态用地面积总量相差较大,小型湖泊对应的流域生态用地最少,其次大型和中型,特大型湖泊数量少但生态用地面积最大;且不同类别的湖泊型流域的生态用地变化趋势尽管都是先上升后下降,但对应的年份不同。从长江水系不同分区的角度来看,相较1980年,2015年源区、中游和下游湖泊型流域的生态用地是增加的,上游湖泊型流域的生态用地则是减少的;林地在源区未发生明显变化,在其他3个区域都减少;草地在源区和下游增加,在上游和中游减少;湿地在源区保持稳定,其他3个区域都呈持续增加状态。

3) 2015年相较1980年,生态用地内部的相互转移量最少,而生态用地和非生态用地之间的转移量及非生态用地内部的相互转移量各占总转移量的42%以上;生态用地在长江源区、上游、中游和下游4个区域的湖泊型流域内空间转移不尽相同,中游的转移最为剧烈和复杂,其次是下游,源区和上游则较为平缓与简单。

4) 湖泊型流域生态用地的变化原因有很多,2000年以前,采伐木材、开发农牧业、围湖造田等导致了各类生态用地的波动变化,2000年之后,退耕还林、退田还湖、修建水库等,使得生态用地呈现平稳的变化趋势;相关性分析结果表明,不同区域的驱动因素都各有不同,但对于大多数湖泊型流域来说,建设用地的增加,如城镇的扩张都是2010—2015年期间引起生态用地减少的主要原因之一。

可以看出,中国在大力发展社会经济的同时,也带来了一定的负面生态问题,长江流域尤为明显,因此提出“共抓大保护、不搞大开发”是必经的历史进程,但如果要进行必要的城市化建设,也可以考虑将“占补平衡”的主体从耕地扩展到生态用地,或者采取别的可行的政策。

| [1] |

宋长青, 杨桂山, 冷疏影, 等. 湖泊及流域科学研究进展与展望[J]. 湖泊科学, 2002, 14(4): 289-300. |

| [2] |

Zhou T, Qi J L, Xu Z H, et al. Damage or recovery? assessing ecological land change and its driving factors: a case of the Yangtze River economic belt, China[J]. Journal of Resources and Ecology, 2021, 12(2): 175-191. Doi:10.5814/j.issn.1674-764X.2021.02.005 |

| [3] |

张梦贤, 周勇, 曹隽隽, 等. 2000—2015年武汉市生态用地时空变化分析[J]. 中国农业资源与区划, 2021, 42(1): 168-177. Doi:10.7621/cjarrp.1005-9121.20210120 |

| [4] |

安国强, 秦晓敏, 许霄霄, 等. 山东省生态用地变化及驱动因素影响评价[J]. 中国农业资源与区划, 2020, 41(9): 45-54. |

| [5] |

尹娟, 资本飞, 阳利永, 等. 抚仙湖流域生态用地时空演变及其驱动因素[J]. 水土保持通报, 2020, 40(6): 228-235, 331. Doi:10.13961/j.cnki.stbctb.2020.06.033 |

| [6] |

蒋好雨, 陈荣蓉, 杨朝现, 等. 西部平原区生态用地时空动态特征及环境效应[J]. 水土保持研究, 2021, 28(2): 203-209. Doi:10.13869/j.cnki.rswc.2021.02.029 |

| [7] |

Hu Y F, Zhang Y Z. Spatial-temporal dynamics and driving factor analysis of urban ecological land in Zhuhai City, China[J]. Scientific Reports, 2020, 10: 16174. Doi:10.1038/s41598-020-73167-0 |

| [8] |

Wei W, Gao Y N, Huang J C, et al. Exploring the effect of basin land degradation on lake and reservoir water quality in China[J]. Journal of Cleaner Production, 2020, 268: 122249. Doi:10.1016/j.clepro.2020.122249 |

| [9] |

邓小文, 孙贻超, 韩士杰. 城市生态用地分类及其规划的一般原则[J]. 应用生态学报, 2005, 16(10): 2003-2006. Doi:10.3321/j.issn:1001-9332.2005.10.039 |

| [10] |

邓红兵, 陈春娣, 刘昕, 等. 区域生态用地的概念及分类[J]. 生态学报, 2009, 29(3): 1519-1524. Doi:10.3321/j.issn:1000-0933.2009.03.050 |

| [11] |

喻锋, 李晓波, 张丽君, 等. 中国生态用地研究: 内涵、分类与时空格局[J]. 生态学报, 2015, 35(14): 4931-4943. Doi:10.5846/stxb201311052672 |

| [12] |

龙花楼, 刘永强, 李婷婷, 等. 生态用地分类初步研究[J]. 生态环境学报, 2015, 24(1): 1-7. Doi:10.16258/j.cnki.1674-5906.2015.01.001 |

| [13] |

王静, 王雯, 祁元, 等. 中国生态用地分类体系及其1996—2012年时空分布[J]. 地理研究, 2017, 36(3): 453-470. |

| [14] |

刘沛, 段建南, 王伟, 等. 土地利用系统功能分类与评价体系研究[J]. 湖南农业大学学报(自然科学版), 2010, 36(1): 113-118. |

| [15] |

荣冰凌, 李栋, 谢映霞. 中小尺度生态用地规划方法[J]. 生态学报, 2011, 31(18): 5351-5357. |

| [16] |

韩学敏, 濮励杰, 朱明, 等. 环太湖地区有效生态用地面积的测算分析[J]. 中国农学通报, 2010, 26(22): 301-305. |

| [17] |

Colding J. 'Ecological land-use complementation' for building resilience in urban ecosystems[J]. Landscape and Urban Planning, 2007, 81(1/2): 46-55. Doi:10.1016/j.landurbplan.2006.10.016 |

| [18] |

Costanza R, d'Arge R, de Groot R, et al. The value of the world's ecosystem services and natural capital[J]. Ecological Economics, 1998, 25(1): 3-15. Doi:10.1016/s0921-8009(98)00020-2 |

| [19] |

Hansen M C, Potapov P V, Moore R, et al. High-resolution global maps of 21st-century forest cover change[J]. Science, 2013, 342(6160): 850-853. Doi:10.1126/science.1244693 |

| [20] |

Curtis P G, Slay C M, Harris N L, et al. Classifying drivers of global forest loss[J]. Science, 2018, 361(6407): 1108-1111. Doi:10.1126/science.aau3445 |

| [21] |

徐岚, 赵羿. 利用马尔柯夫过程预测东陵区土地利用格局的变化[J]. 应用生态学报, 1993, 4(3): 272-277. Doi:10.3321/j.issn:1001-9332.1993.03.001 |

| [22] |

刘光禹, 高敏华, 颜亮, 等. 基于RS与GIS的喀什地区绿洲近30年的变化研究[J]. 陕西科技大学学报(自然科学版), 2008, 26(3): 120-124. |

| [23] |

赵锐锋, 姜朋辉, 陈亚宁, 等. 塔里木河干流区土地利用/覆被变化及其生态环境效应[J]. 地理科学, 2012, 32(2): 244-250. Doi:10.13249/j.cnki.sgs.2012.02.013 |

| [24] |

骆成凤, 许长军, 游浩妍, 等. 2000—2010年青海湖流域草地退化状况时空分析[J]. 生态学报, 2013, 33(14): 4450-4459. Doi:10.5846/stxb201204090494 |

| [25] |

樊宏, 张建平. 岷江上游半干旱河谷土地利用/土地覆盖研究[J]. 中国沙漠, 2002, 22(3): 273-278. Doi:10.3321/j.issn:1000-694X.2002.03.013 |

| [26] |

杨桄, 卢珊, 王宗明, 等. 基于遥感和GIS的长岭县土地利用/覆被时空变化研究[J]. 吉林农业大学学报, 2006, 28(1): 63-67. Doi:10.13327/j.jjlau.2006.01.019 |

| [27] |

Lu M, Pebesma E, Sanchez A, et al. Spatio-temporal change detection from multidimensional arrays: detecting deforestation from MODIS time series[J]. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, 2016, 117: 227-236. Doi:10.1016/j.isprsjprs.2016.03.007 |

| [28] |

Rounsevell M D A, Reginster I, Araújo M B, et al. A coherent set of future land use change scenarios for Europe[J]. Agriculture, Ecosystems & Environment, 2006, 114(1): 57-68. Doi:10.1016/j.agee.2005.11.027 |

| [29] |

Teixido A L, Quintanilla L G, Carreño F, et al. Impacts of changes in land use and fragmentation patterns on Atlantic coastal forests in northern Spain[J]. Journal of Environmental Management, 2010, 91(4): 879-886. Doi:10.1016/j.jenvman.2009.11.004 |

| [30] |

Mendoza S J E, Etter R A. Multitemporal analysis (1940-1996) of land cover changes in the southwestern Bogotá highplain (Colombia)[J]. Landscape and Urban Planning, 2002, 59(3): 147-158. Doi:10.1016/s0169-2046(02)00012-9 |

| [31] |

Zhou W Q, Huang G L, Pickett S T A, et al. 90 years of forest cover change in an urbanizing watershed: spatial and temporal dynamics[J]. Landscape Ecology, 2011, 26(5): 645-659. Doi:10.1007/s10980-011-9589-z |

| [32] |

韩会然, 杨成凤, 宋金平. 北京市土地利用变化特征及驱动机制[J]. 经济地理, 2015, 35(5): 148-154, 197. Doi:10.15957/j.cnki.jjdl.2015.05.022 |

| [33] |

韩蕊, 孙思琦, 郭泺, 等. 川东地区生态系统服务价值时空演变及其驱动力分析[J]. 生态与农村环境学报, 2019, 35(9): 1136-1143. Doi:10.19741/j.issn.1673-4831.2018.0596 |

| [34] |

尼加提·伊米尔, 满苏尔·沙比提, 玉苏甫·买买提, 等. 天山北坡精河绿洲土地利用/覆被时空变化及驱动力分析[J]. 中国农业大学学报, 2019, 24(10): 158-169. Doi:10.11841/j.issn.1007-4333.2019.10.18 |

| [35] |

杜国明, 匡文慧, 孟凡浩, 等. 巴西土地利用/覆盖变化时空格局及驱动因素[J]. 地理科学进展, 2015, 34(1): 73-82. |

| [36] |

Başkent E Z, Kadio Aɡǧullari A I. Spatial and temporal dynamics of land use pattern in Turkey: a case study in negöl[J]. Landscape and Urban Planning, 2007, 81(4): 316-327. Doi:10.1016/j.landurbplan.2007.01.007 |

| [37] |

Day J W, Britsch L D, Hawes S R, et al. Pattern and process of land loss in the Mississippi Delta: a spatial and temporal analysis of wetland habitat change[J]. Estuaries, 2000, 23(4): 425-438. Doi:10.2307/1353136 |

| [38] |

Patarasuk R, Binford M W. Longitudinal analysis of the road network development and land-cover change in Lop Buri Province, Thailand, 1989-2006[J]. Applied Geography, 2012, 32(2): 228-239. Doi:10.1016/j.apgeog.2011.05.009 |

| [39] |

Ning J, Liu J Y, Kuang W H, et al. Spatiotemporal patterns and characteristics of land-use change in China during 2010-2015[J]. Journal of Geographical Sciences, 2018, 28(5): 547-562. Doi:10.1007/s11442-018-1490-0 |

| [40] |

Liu J Y, Kuang W H, Zhang Z X, et al. Spatiotemporal characteristics, patterns, and causes of land-use changes in China since the late 1980s[J]. Journal of Geographical Sciences, 2014, 24(2): 195-210. Doi:10.1007/511442-014-1082-6 |

| [41] |

朱会义, 李秀彬. 关于区域土地利用变化指数模型方法的讨论[J]. 地理学报, 2003, 58(5): 643-650. Doi:10.3321/j.issn:0375-5444.2003.05.001 |

| [42] |

王苏民, 窦鸿身. 中国湖泊志[M]. 北京: 科学出版社, 1998.

|

| [43] |

Ma R H, Yang G S, Duan H T, et al. China's lakes at present: Number, area and spatial distribution[J]. Science China Earth Sciences, 2011, 54(2): 283-289. Doi:10.1007/s11430-010-4052-6 |

| [44] |

邢子强, 黄火键, 袁勇, 等. 湖泊分类体系及综合分区研究与展望[J]. 人民长江, 2019, 50(9): 13-19. Doi:10.16232/j.cnki.1001-4179.2019.09.003 |

| [45] |

湖北省质量技术监督局. 湖北省湖泊分类技术标准: DB42/T 1255—2017[S]. 武汉: 湖北省湖泊局, 2017.

|

| [46] |

徐新良, 刘纪远, 庄大方, 等. 中国林地资源时空动态特征及驱动力分析[J]. 北京林业大学学报, 2004, 26(1): 41-46. |

| [47] |

张国平, 刘纪远, 张增祥. 基于遥感和GIS的中国20世纪90年代毁林开荒状况分析[J]. 地理研究, 2003, 22(2): 221-226, 261-262. Doi:10.3321/j.issn:1000-0585.2003.02.011 |

| [48] |

Zhang P, Shao G, Zhao G, et al. China's forest policy for the 21st century[J]. Science, 2000, 288(5474): 2135-2136. Doi:10.1126/science.288.5474.2135 |

| [49] |

郭泺, 杜世宏, 薛达元, 等. 长江源区土地覆盖变化与草地退化格局的时空分异[J]. 应用生态学报, 2012, 23(5): 1219-1225. Doi:10.13287/j.1001-9332.2012.0167 |

| [50] |

吴豪, 虞孝感, 许刚. 长江源头地区生态环境保护与农业可持续发展初探[J]. 农业环境与发展, 2002, 19(2): 14-15. Doi:10.3969/j.issn.1005-4944.2002.02.007 |

| [51] |

徐苏, 张永勇, 窦明, 等. 长江流域土地利用时空变化特征及其径流效应[J]. 地理科学进展, 2017, 36(4): 426-436. |

| [52] |

韩坤. 经济发展、环境变化与政策互动关系研究: 以建国以来鄱阳湖围垦演变为例[D]. 南昌: 江西师范大学, 2009.

|

| [53] |

高耶, 谢永宏, 邹冬生, 等. 近40年洞庭湖区内湖水面面积变化及其驱动因素[J]. 湖泊科学, 2019, 31(3): 755-765. Doi:10.18307/2019.0314 |

| [54] |

刘诚. 中国退耕还林政策系统性评估研究[D]. 北京: 北京林业大学, 2009.

|

| [55] |

孔忠东. 退耕还林工程效益与质量评价研究[D]. 北京: 北京林业大学, 2009.

|

| [56] |

杨柳, 江丰, 谢正磊, 等. 鄱阳湖退田还湖圩区土地返耕利用的研究[J]. 中国土地科学, 2017, 31(3): 44-50. Doi:10.11994/zgtdkx.20170315.133322 |

| [57] |

Zhu J Y, Song C Q, Wang J D, et al. China's inland water dynamics: the significance of water body types[J]. PNAS, 2020, 117(25): 13876-13878. Doi:10.1073/pnas.2005584117 |

| [58] |

Zhao J L, Liu M C, Feng S L, et al. Reply to Zhu et al.: holistic analysis of water body changes[J]. PNAS, 2020, 117(25): 13879-13880. Doi:10.1073/pnas.2007811117 |

2022, Vol. 39

2022, Vol. 39