2. 中国科学院大学 北京燕山地球关键带国家野外科学观测研究站, 北京 101408;

3. 内蒙古自治区草原勘察规划院, 呼和浩特 010051;

4. 内蒙古锡林郭勒盟草原工作站, 内蒙古 锡林浩特 026000

2. Beijing Yanshan Earth Critical Zone National Research Station, University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 101408, China;

3. Institute of Grassland Survey and Planning of Inner Mongolia, Hohhot 010051, China;

4. Grassland Station of Xilingol League, Xilinhot 026000, Inner Mongolia, China

草地是覆盖陆地表面最大的自然景观之一,约占整个地球陆地面积的1/5,是陆地生态系统最重要的组成部分之一[1]。草地生物量是指某一时刻单位面积草地实际存有的植物有机体物质总量。其中,地上生物量(aboveground biomass,AGB)不仅能够反映植被的生长状况、表征草地的生产潜力和载畜能力,还与生态系统健康密切相关[2]。因此,准确获取草地AGB对于揭示草地植被变化、确定适宜的草地载畜量、分析及评价区域生态环境状况具有极其重要的意义[3-4]。

传统的生物量实测方法准确度高,但耗时费力、成本高、效率低,在进行较大空间范围草地调查时具有很大的局限性[5],而现代遥感技术为草地植被信息获取提供了新的手段。近年来,国内外学者针对草地AGB的遥感估算已做了大量的研究工作。目前,常用的遥感反演方法大多利用基于可见光和近红外光谱反射率的植被指数(vegetation index,VI)和地面实测数据。已构建了一系列VI,主要包括:归一化植被指数(normalized different vegetation index,NDVI)、差值植被指数(different vegetation index,DVI)、比值植被指数(ratio vegetation index, RVI)、改进的土壤调整植被指数(modified soil adjusted vegetation index, MSAVI)和增强型植被指数(enhanced vegetation index, EVI)等[6-12]。

大量研究证实了回归模型在草地AGB估算中的有用性[13-14]。目前的回归模型大多是基于某单个植被指数的一元回归模型,其准确性通常受到AGB对该植被指数变化的敏感性及外部环境因素的影响[15]。尽管多元回归模型可以融合多个植被指数,反映它们对AGB的综合影响,但仍存在一些可能影响其拟合效果的问题。首先,影响AGB的不同因素之间可能存在着相互作用,因此在建模之前需要甄选自变量,保证其与AGB相关性的同时,排除不同自变量之间的多重共线性。其次,一元或多元回归模型均无法反映AGB与影响因素之间的复杂非线性关系。再次,数据集可能无法满足建模的基本假设。与回归模型相比,过去20年发展起来的机器学习方法不仅可以集成多因素,学习具有高复杂度的非线性映射,而且无需事先知道变量样本的分布状况及变量间的映射关系[16-17]。其中,随机森林(random forest,RF)模型是一种非参数集成建模方法,具有较高的模拟精度,模型构建过程高度灵活;不涉及回归模型中需要解决的自变量之间多重共线性问题。与其他机器学习方法相比,RF模型能够处理高维度的数据,无需做特征选择,且不易出现过拟合现象,模型泛化能力强。此外,RF模型往往更能容忍离群值和噪声[18]。近年来,RF模型在草地AGB的模拟中已有应用。Zeng等[19]基于青藏高原高寒草地上256个AGB实测样地数据,利用RF模型估算该区域2000—2014年的草地AGB;结果表明,RF模型估算的AGB可以解释实测数据变化的86%。Wang等[20]基于黄土高原草地上223个AGB实测样地数据,分别用支持向量机和RF模型估算该区域草地AGB;结果表明,RF模型较支持向量机有更高的模拟精度。目前,尚未见到用RF模型模拟内蒙古草地AGB的相关研究。

已有学者对内蒙古草地的AGB进行了空间模拟[2]。然而,这些模型是针对整个内蒙古草地的统一模型;鉴于内蒙古草地面积大、空间异质性强,分区域构建模型十分必要和重要。为提高内蒙古草地AGB反演的准确性,本研究应用RF算法构建模型,对不同草地类型,分别构建AGB估算模型,并进行精度验证。在此基础上,模拟2000—2019年内蒙古草地AGB的最大AGB,并分析其时空动态特征及对气候变化的响应,以期为内蒙古草地资源、生态环境的动态监测和评价提供科学基础。

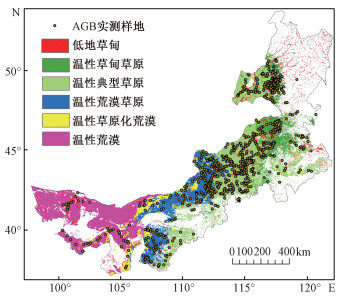

1 数据与方法 1.1 研究区概况内蒙古自治区地处中国北部边疆(97°12′E~126°04′E, 37°24′N~53°23′N),位于亚洲中部蒙古高原的东南部及其周沿地带,总面积约1.18×106km2。由东北向西南方向倾斜延伸,海拔1000~1500 m;地貌以高原为主,占全区面积的51.1%。该区大部分地区属于典型的中温带大陆性季风气候,年平均气温为3~6℃;年降水量为300~400mm,由东北向西南方向递减;年蒸发量自东向西呈上升趋势,可由东部的1200mm增加到西部的3200mm。地理位置和气候条件的综合作用使得内蒙古植被分布呈现出明显的地带性特征[21]。主要草地类型包括温性草甸草原、温性典型草原、温性荒漠草原、温性草原化荒漠和温性荒漠这些地带性植被类型,以及低地草甸(图 1)。

|

Download:

|

| 基于自然资源部标准地图服务网站下载的审图号为 GS(2020) 4632 号的标准地图制作,底图边界无修改。下同。 图 1 内蒙古草地的空间分布及AGB实测样点位置 Fig. 1 Spatial distribution of grassland types and AGB sampling sites in Inner Mongolia | |

内蒙古草地类型图由内蒙古自治区草原勘察规划院提供。主要信息源为2009年的Landsat 5和Landsat 7 TM影像数据,分辨率为30m,时相以植物生长旺季6—9月份为主。在充分利用野外调查资料的基础上,以旗县为单位,根据解译判读标志对卫星影像进行人机交互解译和类型识别。最终得到2009年内蒙古草地类型矢量图(图 1)。

1.2.2 草地地上生物量的实测数据本研究使用的AGB实测数据均采用传统的样地收获法获取。主要有3个来源:1)于2018年7月在内蒙古锡林郭勒盟实测获取的39个样地数据;2)从已公开发表的学术文献中获取的752个样地数据;3)由内蒙古自治区草原勘察规划院和其他研究者提供的783个样地数据。这些样地数据的采样时间为2000—2018年的7—9月。对上述样地数据进行逐一检查和筛选,以确保数据质量。并以所有数据的平均值±3倍标准差作为标准,剔除数值过低或过高的数据[2]。最终得到1265个样地的AGB实测数据(图 1)。

1.2.3 遥感数据美国航空航天局(NASA,http://reverb.echo.nasa.gov)提供的MOD13Q1数据产品已经过水、云和气溶胶处理,可保证数据质量。本研究下载了2000—2019年间每年7—9月的MOD13Q1产品的NDVI和EVI数据,以及红光(Rred)、蓝光(Rblue)和近红外波段(Rnir)的反射率数据,空间分辨率为250m。每月2期,每期7景,共840景。用MRT(MODIS reprojection tools)软件对这些数据进行投影和格式转换,同时完成图像的重采样和拼接。在此基础上获得植被指数RVI、DVI和MSAVI。

1.2.4 气象数据考虑到本研究的草地AGB是当年植被生长旺季(7—8月)的峰值,而植物生长对降水和气温的响应具有一定的滞后性[22],我们用当年8月及其之前的气象数据,探讨草地AGB与降水量和气温的关系。

数据来自中国气象数据共享服务网(http://cdc.cma.gov.cn),包括2000—2019年整个内蒙古及其周边地区共计88个气象站点的1—8月的月降水量和月均气温数据。以1km的DEM高程数据作为协变量,用ANUSPLIN软件的薄盘样条法对气象数据进行空间插值[23]。最后将这些气象栅格数据重采样到250m,得到2000—2019年内蒙古地区1—8月的月降水量和月均气温栅格数据。

1.3 草地地上生物量模型模拟RF模型的基本思想是基于统计学理论,利用Bootstrap抽样方法从原始样本中有放回地抽取多个样本,对每个Bootstrap样本集构建决策树,将所有决策树预测的平均值作为最终预测结果[24]。本研究以AGB作为RF模型的因变量,以NDVI、EVI、RVI、MSAVI、DVI、Rred、Rblue和Rnir作为自变量。其中,因变量样本来源于1265个草地实测样地数据,自变量样本来源于与样地实测时间和空间位置对应的遥感数据。若实测数据具体到日期,则以实测数据对应准确时期的遥感数据作为自变量数据;若实测数据具体到月份,则以当月2期遥感数据的平均值作为自变量数据;若实测数据仅具体到年份,则以当年7月和8月4期遥感数据的平均值作为自变量数据。

对研究区的6种主要类型草地,分别构建AGB的RF模型。对每种类型草地,采用交叉验证思想,确定验证集和训练集。设定验证集的比例范围为15%~25%,剩余样本为训练集。对于不同比例的验证集,分别从总样本中随机选取200次训练集和验证集;获得每次验证集中模拟值与实测值线性回归模型的决定系数Rv2。最后,取验证集模型Rv2最大时的训练集作为最优训练集,并将该训练集用于RF模型的构建。

利用RF模型的决定系数R2对模型拟合精度进行评价;利用验证集模型的决定系数Rv2对模拟结果的准确度进行验证。将模拟精度和准确度均较高的RF模型分别运用于不同类型草地,得到草地最大AGB的时空分布图。为此,对每个栅格,确定每年7—8月NDVI为最大值的时期;对其他植被指数(EVI、RVI、MSAVI和DVI)和单波段反射率(Rred、Rblue和Rnir)也均取该时期的值;最终分别拼接合成所有植被指数和反射率的时空分布图,用Python语言实现RF模型的空间应用。

1.4 数据分析 1.4.1 最大地上生物量的年际趋势分析Theil-Sen median趋势分析法可判断长时间序列数据的趋势。这是一种稳健的非参数统计趋势计算方法[25]。本研究用该法量化2000—2019年内蒙古草地最大AGB增加或降低的单调趋势:

| $ {S_{{\rm{AGB}}}} = {\rm{median}}\left( {\frac{{{\rm{AG}}{{\rm{B}}_j} - {\rm{AG}}{{\rm{B}}_i}}}{{j - i}}} \right), $ | (1) |

其中:i和j为以年为单位的时间序列(2000≤i < j≤2019);AGBi和AGBj分别表示第i年和j年的最大AGB值;SAGB为n(n-1)/2个最大AGB数据点对的斜率的中位数(n=20,为时间序列的长度)。当SAGB>0时,表示某时间序列的最大AGB呈增加趋势;反之,则呈降低趋势。

同时,将某时间序列最大AGB值视为一组独立分布的样本数据,运用趋势显著性检验方法(Mann-Kendall检验),根据标准正态ZC值来判断AGB增加或降低趋势的显著性[26]。

在给定显著性水平α下,当|ZC|>μ1-α/2(标准正态偏差)时,表示该AGB时间序列数据在α水平上发生显著变化。由Mann-Kendall显著性检验结果,将最大AGB的变化分为3类:极显著变化(|ZC|>2.576)、显著变化(1.960<|ZC|≤2.576)和不显著变化(|ZC|≤1.960)。结合Theil-Sen median分析结果,将最大AGB的变化趋势结果分为6个等级:极显著增加、显著增加、不显著增加、不显著降低、显著降低和极显著降低。

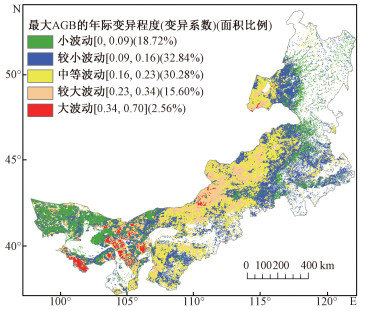

1.4.2 最大地上生物量的年际波动性分析本研究通过计算每个栅格2000—2019年内蒙古草地最大AGB的年际变异系数,探讨最大AGB的波动状态,并用聚类分析自然断点法将变异系数划分为5个等级,分别对应小、较小、中等、较大和大波动。最大AGB的变异系数值较大,表明最大AGB的数据分布较离散,波动较大,时序较不稳定;反之,表明最大AGB的数据分布较集中,时序较稳定[27]。

1.4.3 最大地上生物量与气象因子的相关分析在栅格尺度上,以1个月为时间步长,分别计算每年1—8、2—8、3—8、4—8、5—8、6—8及7—8月的总降水量和平均气温;然后,计算年最大AGB与不同时段内总降水量和平均气温的偏相关系数,并用t检验对其进行显著性检验。每种类型草地的最大AGB与降水量、平均气温的偏相关系数是该类型草地区域所有栅格值的平均值。

2 结果与分析 2.1 模型评价对研究区内6种主要类型草地的AGB构建RF模型,其R2在0.56(温性荒漠草原)和0.88(低地草甸)之间变化,均达到极显著水平(p≤0.001)(表 1),表明所构建RF模型的拟合精度均较高。验证集回归模型的Rv2在0.52(温性典型草原和温性荒漠草原)和0.76(低地草甸)之间变化,对所有类型草地均达到显著水平(p < 0.02)(表 1),表明所构建RF模型的准确度均较高。

|

|

表 1 内蒙古6个主要类型草地AGB随机森林模型的评价结果 Table 1 Evaluations for random forest models for AGB in the six main grassland types in Inner Mongolia |

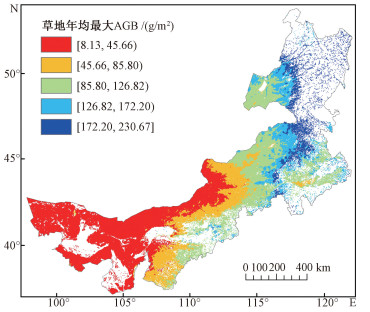

计算每个栅格在2000—2019年草地最大AGB的多年平均值,得到草地年均最大AGB空间分布(图 2)。研究区草地年均最大AGB为(82.74±56.34)g/m2,空间上呈现自东北向西南逐渐递减的分布特征。

|

Download:

|

| 图 2 2000—2019年间内蒙古草地年均最大AGB的空间分布 Fig. 2 Spatial distribution of average annual maximum grassland AGB in Inner Mongolia from 2000 to 2019 | |

年均最大AGB由高到低依次为:温性草甸草原、低地草甸、温性典型草原、温性荒漠草原、温性草原化荒漠和温性荒漠(表 2)。所有类型草地中,草甸草原(温性草甸草原和低地草甸)的年均最大AGB最高(占研究区17.36%),其中温性草甸草原可达(170.40±24.87)g/m2,主要分布于呼伦贝尔市中部、兴安盟西部和锡林郭勒盟东部。温性典型草原的最大AGB居中,主要分布于锡林郭勒盟中西部和呼伦贝尔市西部地区。荒漠相关的草原(温性荒漠草原、温性草原化荒漠和温性荒漠)AGB最低(占研究区45.95%),其中温性荒漠仅为(22.85±6.91)g/m2,集中分布于巴彦淖尔盟西北部和阿拉善盟北部。

|

|

表 2 2000—2019年内蒙古不同类型草地年均最大AGB Table 2 Average annual maximum AGB for different grassland types in Inner Mongolia during the period from 2000 to 2019 |

2000—2019年内蒙古草地年均最大AGB整体呈波动性显著增加(p=0.022),增长速率为0.46g/(m2·a)。2001年AGB最小((74.83±55.45)g/m2),2018年最大((94.26±61.94)g/m2);2000、2007、2009、2010和2016年均出现较低值;2002、2003、2008、2012和2013年均出现较高值。

尽管所有类型草地的最大AGB均整体上呈波动性显著增加,但仅低地草甸(p=0.006)和温性典型草原(p=0.035)达显著水平。其中,占地面积最大的温性典型草原最大AGB的动态变化直接决定了整个研究区AGB的动态变化,两者的相关系数可达0.99(p < 0.001)。

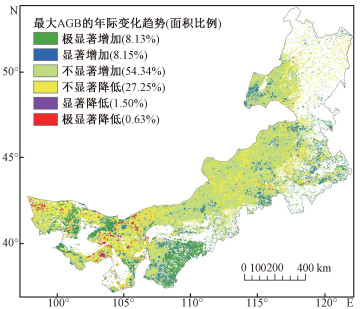

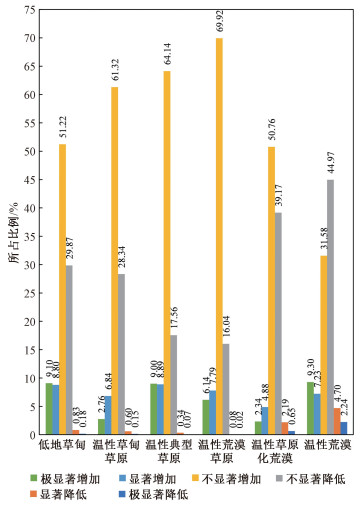

基于栅格的趋势分析结果表明,2000—2019年内蒙古草地最大AGB年际变化不显著的面积达81.59%。最大AGB呈增加趋势的面积占70.62%,其中,达显著(包括极显著,下同)水平的面积占16.28%;温性荒漠草原和温性典型草原最大AGB呈增加趋势的面积均可达83%左右,其中,达显著水平的面积占13%~18%;温性荒漠最大AGB呈增加趋势的面积最小(占该类型的48.10%)。最大AGB呈显著降低趋势的面积占2.13%。所有类型草地最大AGB显著增加的面积均大于显著降低的面积(图 3和图 4)。

|

Download:

|

| 图 3 2000—2019年间内蒙古草地年最大AGB变化趋势的空间分布 Fig. 3 Spatial distribution of variation trend of annual maximum grassland AGB in Inner Mongolia from 2000 to 2019 | |

|

Download:

|

| 图 4 2000—2019年间内蒙古不同类型草地年最大AGB的变化趋势统计 Fig. 4 Statistical results of variation trends of annual maximum AGB for different grassland types in Inner Mongolia during the period from 2000 to 2019 | |

空间上,最大AGB极显著增加的地区主要分布在鄂尔多斯市的东南部和阿拉善盟的中部;显著增加的地区分布较为零散,主要分布在呼伦贝尔市西南部、锡林郭勒盟东南部、通辽市和鄂尔多斯市周边;显著降低和极显著降低的地区均主要集中在阿拉善盟(图 3)。

波动性分析结果表明,2000—2019年间内蒙古各处草地最大AGB的变异系数在0~0.70之间变化。超过总面积一半(51.56%)的区域最大AGB的年际波动小或较小,主要为位于东部的低地草甸(占该类型的56.14%)、温性草甸草原(占该类型的78.56%)和西部的温性荒漠(占该类型的62.48%)。中部区域的最大AGB更多呈现中等或较大波动变化,且以温性典型草原(占该类型的55.98%)和温性荒漠草原(占该类型的73.3%)为主。而最大AGB呈现大波动变化的面积非常小,仅占总面积2.56%,主要分布于阿拉善盟的东部,且以温性荒漠(占该类型的9.54%)为主(图 5)。

|

Download:

|

| 图 5 2000—2019年间内蒙古草地最大AGB变异程度的空间分布 Fig. 5 Spatial distribution of interannual fluctuation in annual maximum grassland AGB in Inner Mongolia from 2000 to 2019 | |

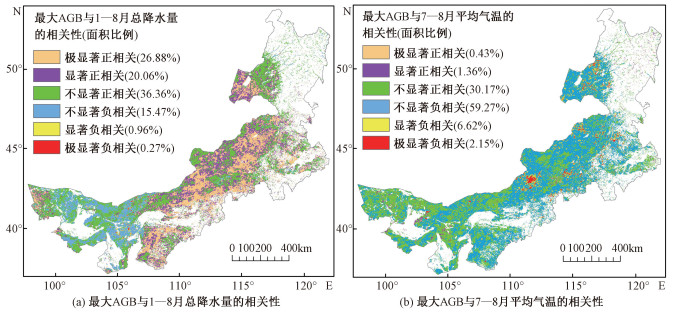

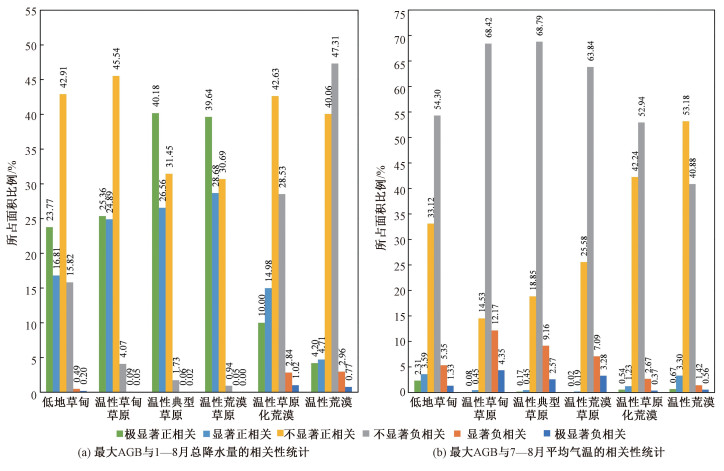

基于栅格的偏相关分析结果表明,内蒙古各处草地的最大AGB与不同时段内的总降水量大多呈正相关关系;其中,与1—8月总降水量的正相关性最强,两者的偏相关系数平均为0.35±0.32,占整个研究区的83.30%(图 6(a))。其中,呈显著正相关关系的面积占46.94%,大多分布于温性典型草原和温性荒漠草原,均占这2个类型面积的近70%;其次为温性草甸草原和低地草甸,占这2个类型面积的40%~50%;而温性荒漠不及9%(图 7(a))。两者呈显著负相关关系的面积占1.23%(图 6(a)),大多分布于温性荒漠和温性草原化荒漠,但均不及这2个类型面积的4%。对所有类型草地,两者呈显著正相关关系的面积比例均大于呈显著负相关关系的面积比例(图 7(a))。

|

Download:

|

| 图 6 2000—2019年间内蒙古草地最大AGB与气候相关性的空间分布 Fig. 6 Spatial distribution of correlation between maximum grassland AGB and climate in Inner Mongolia from 2000 to 2019 | |

|

Download:

|

| 图 7 不同类型草地最大AGB与气候的相关性统计 Fig. 7 Statistics of correlation between maximum AGB and climate for different grassland types in Inner Mongolia during the period from 2000 to 2019 | |

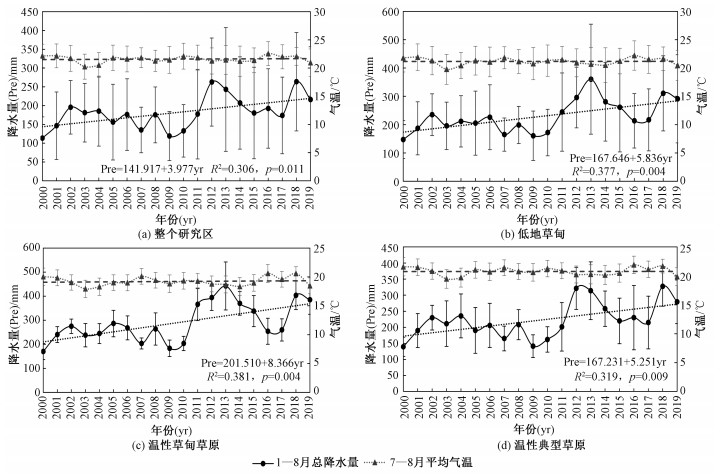

进一步分析表明,2000—2019年内蒙古草地1—8月总降水量显著增加(p=0.011),增速为3.98mm/a(图 8(a));且年际波动由东到西逐渐增大。所有类型草地的降水量均呈增加趋势;其中,低地草甸、温性草甸草原和温性典型草原区的降水量增加显著(p≤0.009)(图 8(b),图 8(c)和图 8(d))。2000年1—8月总降水量最小((109.37±54.16)mm),2018年达最大((255.76±128.32)mm);2001、2007、2009和2010年均出现较低值;2002、2012和2013年均出现较高值。最大AGB出现低值和高值的年份与降水量相应年份分别吻合。所有类型草地的年均最大AGB与年均1—8月总降水量的年际变化均呈正相关;且除温性荒漠外,其他均呈显著正相关。

|

Download:

|

| 图内公式中yr值的设定为:2000年为1,2001 年为2,……,2019年为20。 图 8 2000—2019年内蒙古草地1—8月总降水量和7—8月平均气温的变化趋势 Fig. 8 Variation in total precipitation from January to August and mean air temperature for July and August in Inner Mongolia from 2000 to 2019 | |

基于栅格的偏相关分析结果表明,内蒙古草地的最大AGB与不同时段内的平均气温的相关性大多很弱;其中,与7—8月平均气温的负相关性最强,占整个研究区的68.04%。但两者的偏相关系数也仅为-0.12±0.26,其中,呈显著负相关关系的面积占8.77%(图 6(b)),大多分布于温性草甸草原(占该类型的16.52%)和温性典型草原(占该类型的11.74%)(图 7(b))。两者呈显著正相关的面积仅占1.79%,大多分布于低地草甸和温性荒漠区,但均不及这2个类型面积的6%。对除温性荒漠外的其他类型草地,两者呈显著负相关关系的面积比例均大于呈显著正相关关系的面积比例(图 7(b))。

进一步分析表明,2000—2019年内蒙古草地7—8月平均气温变化不大(图 8(a)),所有类型草地区均呈不显著上升趋势。2003年气温最低((20.26±2.21)℃),2016年达最高((22.57±2.14)℃);2004、2008和2019年出现较低值;2000、2001和2010年出现较高值。最大AGB在气温较低的2003和2008年出现高值,而在气温较高的2000、2001、2010和2016年出现低值。研究区所有栅格的年均最大AGB与年均7—8月气温在年际变化上呈不显著负相关关系,相关系数为-0.33。所有类型草地的年均最大AGB与年均7—8月气温的年际变化均呈不显著负相关关系。

尽管7—8月气温对最大AGB的影响不大,但夏季的雨热同期可能对最大AGB有很大影响。为此,我们通过计算7—8月平均气温与不同时段总降水量的乘积来反映温湿交互作用。结果发现,所有类型草地最大AGB受温湿交互作用的影响均很大,且大于受气温和累积降水量各自的影响;其中,温性典型草原、温性荒漠草原和温性草甸草原所受影响最大,偏相关系数平均值均达0.52以上。同时,当选择不同时段的总降水量时,温湿交互作用均表现出非常近似的影响,说明不仅夏季的雨热同期对最大AGB有很大影响,夏季的温度与夏季及其之前累积降水的共同作用对最大AGB也起着同样重要的影响。

3 讨论 3.1 本研究方法的评价近年来,国内外学者用各种方法(包括遥感反演)估算了中国温性草地的AGB。例如,Kang等[28]基于2010年草地实地调查估算的内蒙古温性荒漠草原、典型草原和草甸草原生长季峰值的AGB分别为(28.5±14.6)、(162.8±71.3)和(228.7±63.9)g/m2;Piao等[29]基于NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration)影像估算的中国1982—1999年这3种类型草地生长季的平均AGB分别为(43.6±25.9)、(91.5±43.1)和(144.9±59.5)g/m2;John等[30]基于MODIS影像估算的整个蒙古高原2000—2016年这3种类型草地生长季峰值的AGB分别为(64.0±37.4)、(173.0±71.0)和(270.4±79.7)g/m2。本研究估算的内蒙古这3种类型草地的最大AGB分别为(44.8±9.7)、(103.3±23.9)和(170.4±24.9)g/m2,其平均值及变化范围与Piao等[29]的结果更接近;尽管温性典型草原和温性草甸草原最大AGB平均值较Kang等[28]和John等[30]的结果偏低,但仍在其变化范围内,这表明本研究的AGB估算方法总体是可靠的。不同研究结果的差异可能与采用的地面样地数据的来源和质量、遥感数据的时空分辨率及其与地面数据的时空匹配性、草地类型的划分标准、估算方法及研究的时空幅度等有关。

国家生态科学数据中心于2019年发布了基于遥感反演的1982—2015年中国北方草地地上生物量空间数据集[2]。尽管本研究生成的数据集在时空幅度上不及已发布的数据集,但在很多方面具有明显优势。已发布数据集采用空间分辨率约为8km×8km的NOAA GIMMS(global inventory monitoring and modeling studies)数据,而本研究采用空间分辨率为250m×250m的MODIS数据。显然,本研究遥感数据的像元大小与一般地面实测样地的空间幅度(从几百平米到几万平米)更为吻合,这极大地降低了遥感数据与地面数据空间尺度不匹配带来的误差。

同时,已发布数据集用NDVI的年或月最大值或生长季不同时段的平均值与生长季的地面实测AGB数据进行匹配[2]。然而,最大值出现的时间并不一定是实测的时间;平均值仅代表某一时段的状况,更无法与实测的具体时间对应。因此,这种处理方法在很大程度上无法确保遥感信息与样地信息在时间上的较好吻合。而本研究选取的是时间分辨率为16d的MODIS数据产品,具体日期严格参照地面实测时间,这可最大可能地缩小两者的时差、降低时间尺度不匹配带来的误差。此外,本研究参与模型构建的内蒙古地区实测样本数为1265,大于已发布数据集中包含中国北方温性草地和高寒草地的样本数(1259)。

已发布数据集基于的模型是一个针对整个中国北方温带草地的线性回归模型[2]。然而,内蒙古草地分布范围广,植被类型和植物生长状况的空间异质性很强,构建一个统一模型是不可取的。而本研究对内蒙古的6种主要类型草地,分别构建模型,这可提高对AGB的空间模拟精度。更重要的是,这种分类模拟从基本原理上更为合理和完善。同时,本研究构建的RF模型可有效避免线性回归模型的诸多缺陷。

然而,本研究在样地数据准备和模型构建方面还有不足,有待进一步改进。例如,地面样地数据来源多样,尽管我们前期做了大量数据核实工作,仍不能确保每一个数据的完全可靠。同时,本研究的样地数据在空间分布上不很均匀,某些草地类型(如低地草甸、温性荒漠和温性草原化荒漠)的样本量较小;后续研究中若有更多的样地数据补充,则可进一步提高模拟精度。又如,鉴于不同草地类型AGB对不同植被指数的响应不尽相同,而不同指数组合模型的精度也不尽相同,在RF模型方法的应用上,尚需进一步对不同草地类型分别筛选输入变量,以提高模拟精度。此外,RF模型属于机器学习中的黑箱模型,其中的预测变量与解释变量之间的关系并无明确的表达式,这使得无法获知不同解释变量对预测变量的影响程度;同时,RF模型不能做超出训练集数据范围的预测,这可能导致在用某些特定噪声数据进行建模时出现过度拟合[31]。

3.2 影响草地最大地上生物量的因素2000—2019年内蒙古草地最大AGB与1—8月总降水量均显著增加,且两者出现高值和低值的年份十分吻合。尽管7—8月平均气温也呈上升趋势,但与最大AGB出现高值和低值的年份大多相反,故两者呈不显著负相关。整个研究区46.94%的草地最大AGB与1—8月总降水量呈显著正相关,而仅8.77%的草地最大AGB与7—8月平均气温呈显著负相关。因此,对于绝大多数草地,植物生长受降水的影响更大,且降水量越高,植物生长状况越好。降水对AGB的影响更大,这是因为研究区属于温带干旱半干旱气候,生长季热量相对充足且稳定,能够满足植物生长的需要,而降水的普遍亏缺使降水成为植物生长的限制因子。AGB与降水和气温的正负关系正好相反,这是因为降水可以改善土壤水分条件,增强光合作用,从而促进植物生长;而夏季适度的低温可减少蒸发损耗,提高水分利用率,从而有利于植物生长。

不同类型草地最大AGB对降水的依赖性存在较大差异。本研究发现,温性荒漠草原和温性典型草原与降水量的相关性最强,温性草甸草原次之,温性荒漠最弱。温性草甸草原处于东部的半湿润地带,降水较充沛,土壤含水量较高,且地带性土壤黑钙土具有很好的保肥蓄水能力,水分对植物生长的限制作用不强,植物生长对降水变化的敏感性不及位于中部半干旱地带的温性荒漠草原和温性典型草原。温性荒漠处于西部的干旱区,降水十分欠缺,而蒸发却很强,降水几乎无法补充土壤水分的亏缺,导致植物生长对降水的依赖性较弱;占优势的多年生旱生灌木或半灌木的根系发达,以吸收土壤深层水分为主,对降水变化的敏感性较低。不同类型草地最大AGB与降水量的相关性差异也直接决定了最大AGB年际波动受降水量年际波动的影响大小。在降水量年际波动较大的温性典型草原和温性荒漠草原,AGB的年际波动也较大;在降水量年际波动较小的低地草甸和温性草甸草原,AGB的年际波动也较小,因为这些草原植被对降水变化较为敏感。然而,在降水量年际波动最大的温性荒漠,AGB的年际波动却较小,因为荒漠植被对降水变化的敏感性较低。

不同类型草地最大AGB与气温的相关性均不强;且均与7—8月的气温呈负相关,这与Gao等[32]在内蒙古锡林郭勒盟草地的研究结果一致。然而,在不同的研究区可能会有不同的结论。例如,Tucker等[33]对北半球中高纬地区的研究表明,植物生产力或生物量的显著增加主要受气候变暖驱动。同时,当研究空间幅度变化时,结论也可能发生变化,如本研究中内蒙古草地与其中某类型草地的AGB对不同时段气温的响应有差异。在不同的时间幅度(如40、20、10a)上探讨AGB和气温的变化趋势及两者的关系,所得到的结论也可能有所差异。另外,我们发现,尽管夏季气温本身对最大AGB的影响不大,但夏季气温与累积降水的综合作用对AGB增加的正影响甚至大于累积降水本身的正影响。因此,气温或降水并非孤立地影响植物生长,考虑它们的交互作用十分必要。

显然,2000—2019年内蒙古草地最大AGB的变化并不仅仅是自然水热因子作用的结果,还与人类活动密切相关,人类活动会弱化草地对气候变化的正或负响应。本研究表明,2000—2019年内蒙古草地最大AGB呈极显著增加趋势的面积占研究区的8.13%;其中,44.30%的区域主要分布于西南部的鄂尔多斯境内。鄂尔多斯草地以温性典型草原和温性荒漠草原为主,68.59%的区域AGB与1—8月总降水量呈显著正相关关系。然而,2000—2019年鄂尔多斯草地1—8月总降水量的上升趋势并不显著,说明该区草地AGB的年际变化不能仅仅用气候变化来解释。相关资料表明,鄂尔多斯东南部毛乌素沙地经历了半个多世纪的生态治理,准格尔旗和达拉特旗等地区也在2000年被列入全国首批退耕还草试点示范旗;由于这些措施,草原植被恢复的效果日益显现[34]。但本文并未深入涉及人类活动的影响,这将是我们未来的研究工作。

4 结论本研究对内蒙古不同类型草地分别构建了基于地面实测数据和遥感指数的RF模型;经验证,这些模型均可用于草地AGB时空变化的模拟和监测。用这些模型生成了2000—2019年内蒙古草地最大AGB时空数据集。与现有最新数据集相比,本研究的数据集在遥感数据与实测数据的时空尺度匹配性、实测样本数量、模型类型及结构、区分不同草地类型方面均表现出更强的优势。

模拟结果表明,最大AGB空间分布的总体趋势及不同类型草地最大AGB的对比关系均符合常规。所有类型草地的最大AGB均呈现波动上升趋势;温性典型草原是研究区最主要的草地类型,最大AGB显著增加、年际波动中等,其动态变化直接决定了整个研究区最大AGB的总体动态变化;低地草甸的最大AGB显著增加,且年际波动小;其他类型草地的最大AGB均不显著增加,其中,温性荒漠的年际波动最小,其次是温性草甸草原和温性草原化荒漠,温性荒漠草原的年际波动较大。

温性荒漠草原和温性典型草原最大AGB对降水变化最为敏感,温性草甸草原和低地草甸其次,而温性荒漠则不敏感。尽管1—8月总降水量对最大AGB的影响很大,但却不及夏季气温与累积降水交互作用的影响;而夏季气温本身对AGB的影响不大,且起负作用。

附录附表 内蒙古草地地上生物量实测数据来源文献目录

Appendix table Paper list of field sampling data sources of grassland aboveground biomass in Inner Mongolia

(1) 杨殿林.呼伦贝尔草原群落植物多样性与生产力关系的研究[D].呼和浩特:内蒙古农业大学,2005.

(2) 白永飞,李凌浩,黄建辉,等.内蒙古高原针茅草原植物多样性与植物功能群组成对群落初级生产力稳定性的影响[J].植物学报, 2001, 43(3):280-287.

(3) 陈辰,王靖, 潘学标,等. CENTURY模型在内蒙古草地生态系统的适用性评价[J]. 草地学报, 2012, 20(6):1011-1019.

(4) 常骏,王忠武,李怡,等.内蒙古三种草地植物群落地上净初级生产力与水热条件的关系[J].内蒙古大学学报(自然科学版),2010,41(6):689-694.

(5) 白永飞,李凌浩,王其兵,等.锡林河流域草原群落植物多样性和初级生产力沿水热梯度变化的样带研究[J].植物生态学报,2000,24(6):667-673.

(6) 张连义.锡林郭勒草地牧草产量遥感监测模型的研究[D].呼和浩特:内蒙古农业大学,2006.

(7) 郑晓翾,赵家明,张玉刚,等.呼伦贝尔草原生物量变化及其与环境因子的关系[J].生态学杂志,2007,26(4):533-538.

(8) 闫春光,董瑞,张金莲.察右后旗天然草地地上生物量月动态调查报告[J].内蒙古草业,2008,20(4):44-46.

(9) 贾晋锋.不同利用方式对典型草原家庭牧场植物群落和土壤理化性质的影响[D].呼和浩特:内蒙古大学, 2007.

(10) He N P, Yu Q, Wu L, et al. Carbon and nitrogen store and storage potential as affected by land-use in a Leymus chinensis grassland of Northern China[J]. Soil Biology and Biochemistry,2008,40(12):2952-2959.

(11) 宁发.干扰方式对典型草原植被及土壤影响的研究[D].北京:中国农业科学院, 2009.

(12) 单贵莲.内蒙古锡林郭勒典型草原恢复演替研究与健康评价[D]. 北京:中国农业科学院, 2009.

(13) 那亚.克什克腾旗草地资源特征研究[D].呼和浩特:内蒙古农业大学, 2010.

(14) 文都日乐.呼伦贝尔主要草地类型植被特征、土壤特性与微生物多样性研究[D].呼和浩特:内蒙古农业大学, 2011.

(15) 乌仁花尔. “3S”技术在草地资源调查中的应用[D].呼和浩特:内蒙古农业大学, 2010.

(16) 刘及东.基于气候产草量模型与遥感产草量模型的草地退化研究[D].呼和浩特:内蒙古农业大学, 2010.

(17) 敖伊敏.不同围封年限下典型草原土壤生态化学计量特征研究[D].呼和浩特:内蒙古师范大学, 2012.

(18) 哈琴.赛罕乌拉国家级自然保护区不同草地类型碳储量研究[D].呼和浩特:内蒙古农业大学, 2012.

(19) 柳剑丽.刈割与放牧对锡林郭勒典型草原植被和土壤影响的研究[D].北京:中国农业科学院,2013.

(20) 王珏,宝音陶格涛.荒漠草原沙生针茅群落组成及其地上生物量研究[J].中国草地学报, 2014, 36(3):108-111.

(21) 李愈哲,樊江文,张良侠,等.不同土地利用方式对典型温性草原群落物种组成和多样性以及生产力的影响[J].草业学报, 2013, 22(1):1-9.

(22) 李玉洁.休牧对贝加尔针茅草原群落植物多样性和有机碳储量的影响[D].沈阳:沈阳农业大学, 2013.

(23) 张艳.内蒙古典型草原不同群落类型土壤碳库特征及其对草地退化的响应[D].呼和浩特:内蒙古大学,2017.

(24) 王敏,卫智军,孙世贤,等.短花针茅草原群落特征对全年放牧和春季休牧的响应[J].草原与草业, 2014, 26(3):51-56.

(25) 张婧,左小安,吕朋,等.科尔沁沙地草地植被对围封和放牧的响应[J].中国沙漠, 2017, 37(3):446-452.

(26) 包乌云,邢旗,张健,等.乌拉盖草原植物群落多样性现状[J].草原与草业,2018, 30(3):13-20.

(27) 刘美丽.呼伦贝尔羊草草甸草原围封草地不同利用模式下群落特征、土壤特性研究[D].呼和浩特:内蒙古师范大学,2016.

(28) 张少凤.锡林郭勒羊草草原不同利用方式下群落与土壤碳氮特征研究[D].呼和浩特:内蒙古大学,2018.

(29) 孙长虹.额济纳旗植被地上生物量对地下水埋深与气候变化的响应研究[D].西安:西北大学,2018.

(30) 何涛.应用MODIS数据对荒漠草原生物量监测的研究[D].北京:中国农业科学院,2006.

(31) 金花.基于3S技术支持的草地营养与载畜量评价研究[D].呼和浩特:内蒙古农业大学,2008.

(32) 陈宝瑞.呼伦贝尔草原多尺度植被空间格局及其对干扰的响应[D].北京:中国农业科学院, 2010.

(33) 萨础拉.呼伦贝尔草原不同群落类型植被碳密度和土壤碳密度、氮密度的研究[D].呼和浩特:内蒙古师范大学,2016.

(34) 孙亮.基于MODIS影像的内蒙古鄂温克旗草地植被动态分析[D].北京:北京林业大学,2016.

感谢内蒙古锡林郭勒盟及其各旗县草原工作站工作人员在野外调研过程中给予的巨大支持和无私帮助;感谢中国科学院大学生命科学学院郝彦宾老师课题组提供的部分草地生物量实测数据;感谢生命科学学院崔骁勇老师,以及资源与环境学院宋艺、徐雪峰和幸伟鹏同学在野外数据采集过程中给予的帮助。| [1] |

马文红, 韩梅, 林鑫, 等. 内蒙古温带草地植被的碳储量[J]. 干旱区资源与环境, 2006, 20(3): 192-195. Doi:10.3969/j.issn.1003-7578.2006.03.038 |

| [2] |

焦翠翠, 于贵瑞, 陈智, 等. 基于遥感反演的1982-2015年中国北方温带和青藏高原高寒草地地上生物量空间数据集[J]. 中国科学数据, 2019, 4(1): 35-49. |

| [3] |

Mao D H, Wang Z M, Li L, et al. Spatiotemporal dynamics of grassland aboveground net primary productivity and its association with climatic pattern and changes in Northern China[J]. Ecological Indicators, 2014, 41: 40-48. Doi:10.1016/j.ecolind.2014.01.020 |

| [4] |

Toan T L, Quegan S, Davidson M W J, et al. The BIOMASS mission: mapping global forest biomass to better understand the terrestrial carbon cycle[J]. Remote Sensing of Environment, 2011, 115(11): 2850-2860. Doi:10.1016/j.rse.2011.03.020 |

| [5] |

于惠, 吴玉锋, 金毅, 等. 基于MODIS SWIR数据的干旱区草地地上生物量反演及时空变化研究[J]. 遥感技术与应用, 2017, 32(3): 524-530. |

| [6] |

龙鑫, 李静, 柳钦火. 植被指数合成算法综述[J]. 遥感技术与应用, 2013, 28(6): 969-977. |

| [7] |

Jin Y X, Yang X C, Qiu J J, et al. Remote sensing-based biomass estimation and its spatio-temporal variations in temperate grassland, Northern China[J]. Remote Sensing, 2014, 6(2): 1496-1513. Doi:10.3390/rs6021496 |

| [8] |

孟宝平, 陈思宇, 崔霞, 等. 基于多源遥感数据的高寒草地生物量反演模型精度: 以夏河县桑科草原试验区为例[J]. 草业科学, 2015, 32(11): 1730-1739. Doi:10.11829/j.issn.1001-0629.2015-0015 |

| [9] |

Ren H, Feng G. Are soil-adjusted vegetation indices better than soil-unadjusted vegetation indices for above-ground green biomass estimation in arid and semi-arid grasslands?[J]. Grass and Forage Science, 2015, 70(4): 611-619. Doi:10.1111/gfs.12152 |

| [10] |

Yan F, Wu B, Wang Y J. Estimating spatiotemporal patterns of aboveground biomass using Landsat TM and MODIS images in the Mu Us Sandy Land, China[J]. Agricultural and Forest Meteorology, 2015, 200: 119-128. Doi:10.1016/j.agrformet.2014.09.010 |

| [11] |

张旭琛, 朱华忠, 钟华平, 等. 新疆伊犁地区草地植被地上生物量遥感反演[J]. 草业学报, 2015, 24(6): 25-34. |

| [12] |

Gao T, Xu B, Yang X C, et al. Using MODIS time series data to estimate aboveground biomass and its spatiotemporal variation in Inner Mongolia's grassland between 2001 and 2011[J]. International Journal of Remote Sensing, 2013, 34(21): 7796-7810. Doi:10.1080/01431161.2013.823000 |

| [13] |

Meng B P, Ge J, Liang T G, et al. Evaluation of remote sensing inversion error for the above-ground biomass of alpine meadow grassland based on multi-source satellite data[J]. Remote Sensing, 2017, 9(4): 372. Doi:10.3390/rs9040372 |

| [14] |

Ali I, Cawkwell F, Dwyer E, et al. Satellite remote sensing of grasslands: from observation to management[J]. Journal of Plant Ecology, 2016, 9(6): 649-671. Doi:10.1093/jpe/rtw005 |

| [15] |

曾纳, 任小丽, 何洪林, 等. 基于神经网络的三江源区草地地上生物量估算[J]. 环境科学研究, 2017, 30(1): 59-66. |

| [16] |

Fassnacht F E, Hartig F, Latifi H, et al. Importance of sample size, data type and prediction method for remote sensing-based estimations of aboveground forest biomass[J]. Remote Sensing of Environment, 2014, 154: 102-114. Doi:10.1016/j.rse.2014.07.028 |

| [17] |

Gleason C J, Im J. Forest biomass estimation from airborne LiDAR data using machine learning approaches[J]. Remote Sensing of Environment, 2012, 125(5): 80-91. |

| [18] |

Ramoelo A, Cho M A, Mathieu R, et al. Monitoring grass nutrients and biomass as indicators of rangeland quality and quantity using random forest modelling and WorldView-2 data[J]. International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, 2015, 43: 43-54. Doi:10.1016/j.jag.2014.12.010 |

| [19] |

Zeng N, Ren X L, He H L, et al. Estimating grassland aboveground biomass on the Tibetan Plateau using a random forest algorithm[J]. Ecological Indicators, 2019, 102: 479-487. Doi:10.1016/j.ecolind.2019.02.023 |

| [20] |

Wang Y Y, Wu G L, Deng L, et al. Prediction of aboveground grassland biomass on the Loess Plateau, China, using a random forest algorithm[J]. Scientific Reports, 2017, 7: 6940. Doi:10.1038/s41598-017-07197-6 |

| [21] |

黄露, 周伟, 李佳慧, 等. 内蒙古不同类型草地NPP时空动态特征及其气候影响因素分析[J]. 草原与草坪, 2019, 39(2): 1-9. Doi:10.3969/j.issn.1009-5500.2019.02.001 |

| [22] |

李舒婷, 周艺, 王世新, 等. 2001-2015年内蒙古NDVI时空变化及其对降水和气温的响应[J]. 中国科学院大学学报, 2019, 36(1): 48-55. |

| [23] |

刘志红, Li L T, Mcvicar T R, 等. 专用气候数据空间插值软件ANUSPLIN及其应用[J]. 气象, 2008, 34(2): 92-100. |

| [24] |

Breiman L. Random forest[J]. Machine Learning, 2001, 45: 5-32. Doi:10.1023/A:1010933404324 |

| [25] |

Jiang W G, Yuan L H, Wang W J, et al. Spatio-temporal analysis of vegetation variation in the Yellow River Basin[J]. Ecological Indicators, 2015, 51: 117-126. Doi:10.1016/j.ecolind.2014.07.031 |

| [26] |

刘宪锋, 潘耀忠, 朱秀芳, 等. 2000-2014年秦巴山区植被覆盖时空变化特征及其归因[J]. 地理学报, 2015, 70(5): 705-716. |

| [27] |

李卓, 孙然好, 张继超, 等. 京津冀城市群地区植被覆盖动态变化时空分析[J]. 生态学报, 2017, 37(22): 7418-7426. |

| [28] |

Kang M Y, Dai C, Ji W Y, et al. Biomass and its allocation in relation to temperature, precipitation, and soil nutrients in Inner Mongolia grasslands, China[J]. Plos One, 2013, 8(7): e69561. Doi:10.1371/journal.pone.0069561 |

| [29] |

Piao S L, Fang J Y, Zhou L M, et al. Changes in biomass carbon stocks in China's grasslands between 1982 and 1999[J]. Global Biogeochemical Cycles, 2007, 21: GB2002. |

| [30] |

John R, Chen J Q, Giannico V, et al. Grassland canopy cover and aboveground biomass in Mongolia and Inner Mongolia: spatiotemporal estimates and controlling factors[J]. Remote Sensing of Environment, 2018, 213: 34-48. Doi:10.1016/j.rse.2018.05.002 |

| [31] |

张雷, 王琳琳, 张旭东, 等. 随机森林算法基本思想及其在生态学中的应用: 以云南松分布模拟为例[J]. 生态学报, 2014, 34(3): 650-659. |

| [32] |

Gao T, Yang X C, Jin Y X, et al. Spatio-temporal variation in vegetation biomass and its relationships with climate factors in the Xilingol grasslands, Northern China[J]. Plos One, 2013, 8(12): e83824. Doi:10.1371/journal.pone.0083824 |

| [33] |

Tucker C J, Slayback D A, Pinzon J E, et al. Higher northern latitude normalized difference vegetation index and growing season trends from 1982 to 1999[J]. International Journal of Biometeorology, 2001, 45(4): 184-190. |

| [34] |

李晓光, 刘华民, 王立新, 等. 鄂尔多斯高原植被覆盖变化及其与气候和人类活动的关系[J]. 中国农业气象, 2014, 35(4): 470-476. |

2022, Vol. 39

2022, Vol. 39