2. 中国科学院大学, 北京 100049

2. University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China

城市公园绿地作为最重要的公共服务之一[1],在促进公共健康[2]、保护城市生态环境[3-4]、增强人民幸福感方面发挥着重要作用[5-8]。人均绿地面积、绿化覆盖率等传统评价指标难以反映城市绿地空间布局和建设实际情况[9-10]。此外,随着城市居民的绿地感知偏好不断变化,能否方便快捷地获取绿地资源成为人们选择居住区位的重要因素。因此,契合城市绿地“科学布局”、“以人为本”规划原则的绿地可达性指标应用越来越广泛,它能真实地反映绿地为居民提供服务的可能性与潜力[6, 11]。

城市公园绿地可达性即城市居民的绿地可接近水平[6],距绿地的空间或时间距离越短,可达水平越高。计算方法众多,不同的方法能满足不同的研究需求。桑丽杰等[12]使用最近距离法研究杭州绿地整体可达性;李小马和刘常富[13]使用缓冲距离法和网络分析法计算沈阳城市公园的可达性, 结果表明网络分析法比缓冲区分析法更能准确地评价城市公园可达性;俞孔坚等[11]在国内首次介绍费用距离加权法的原理并将该方法用于中山市城市绿地可达性的评价;肖华斌等[14]运用成本栅格法和缓冲距离法分析广州市绿地可达性及其公园绿地服务范围,发现老城区、交通条件好的地方可达性较高;胡志斌等[15]将该方法应用于沈阳绿地的研究并发现交通是制约可达性的重要因子;马林兵和曹小曙[16]将道路密度作为交通阻力分析广州市公园绿地可达性;尹海伟和孔繁花[17]将该方法应用于济南市相关研究,设定干道、无道路区域和水域3种土地利用类型相对时间成本值,但没有考虑道路的等级差异和地形的影响。

随着公园可达性研究的深入,影响因素成为研究重点之一。居民的主观感知、公园的内在特征和外在的客观条件都是影响公园服务的重要因素。尹红岩等[18]运用逐步回归法分析沈阳公园绿地服务效率与公园面积、公园形状和路网密度之间的关系,发现公园面积是影响公园绿地服务效率最重要的因子;Zhang和Zhou[19]采用多元线性回归的方法研究属性、位置、环境和公共交通对公园绿地服务范围的影响,表明公园类型和公共交通条件是影响公园绿地使用最显著的因素; Guo等[1]运用手机信令数据和多元线性回归的方法分析北京公园绿地服务范围的影响因素,发现人口密度、商业设施数量和交通便利度等外部因素对其有显著影响; Jim和Shan[20]采用问卷调查的方法分析性别、年龄、教育程度等主观影响因素对居民绿地可达性的影响;Xu等[21]的研究表明绿地空间格局的优化有利于提高绿地的可达性。

纵观以上研究,城市公园绿地可达性的研究区域多集中于东中部地区的发达城市,对西部地区的城市关注较少;在可达性的测度方法上,大多学者假设研究区域是均质的,行进速度是相同的,较少考虑道路等级的差异和地形地貌对可达性的影响;在影响因素方面,已有研究多受数据限制,常停留在单一时间截面的分析上,从时空尺度探讨不同因子对可达性变化的贡献程度的研究较少。

乌鲁木齐市位于西北干旱区,是新疆维吾尔自治区的政治、经济和文化中心。受干旱的自然环境影响,降水稀少,植被稀疏。近年来,乌鲁木齐致力于改善城市生态环境,公园绿地建设成效显著。在此背景下,乌鲁木齐公园绿地的可达水平有何变化?其影响因素是什么?基于以上问题,本研究以乌鲁木齐中心城区为研究区,采用最小距离法和综合考虑道路等级及地形因子的行进成本法分析其2007—2017年公园绿地的时空可达性变化及影响因素,以期为乌鲁木齐中心城区的公园绿地建设及其优化布局提供决策参考。

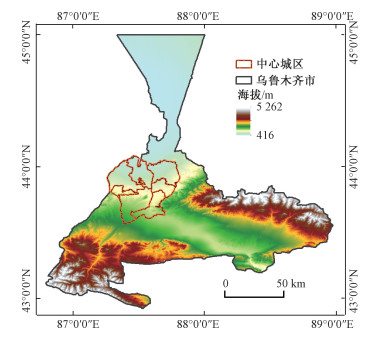

1 研究区概况、数据与方法 1.1 研究区概况乌鲁木齐市位于亚欧大陆中心,是古丝绸之路上的重镇,属典型温带干旱大陆性气候。且东、南、西三面环山,北部连接准噶尔盆地,大体为开口朝北的“喇叭口”地形[22]。自清代成为边疆屯垦中心,迄今经历了260余年的发展,城市快速扩张,已成为西北干旱区人口密集的特大城市。截至2017年,全市年末总人口222.61万人,户籍人口城镇化率达到89.2%。

本文选取人口和公共设施分布相对集中的中心城区作为研究范围,依据《乌鲁木齐市城市总体规划(2014—2020年)》,乌鲁木齐市中心城区范围包括头屯河区、高新区、水磨沟区、天山区、沙依巴克区的全部辖区,以及米东区、乌鲁木齐县的部分行政区域,研究区总面积约1 628.87 km2(图 1)。2017年,乌鲁木齐中心城区共有绿地149.78 km2,其中公园绿地32.36 km2,人均公园绿地面积约12 m2。

|

Download:

|

| 图 1 研究区概况 Fig. 1 The survey of research area | |

本文所用数据主要包括乌鲁木齐行政界线数据、城市公园绿地数据、道路数据和居民点数据。居民点数据通过高德地图获取,其余数据由乌鲁木齐市测绘地理信息局提供。

公园绿地数据:依据《城市绿地分类标准》(CJJT 85—2002)提取公园绿地数据,包括综合性公园、专类公园、社区公园、带状公园和街旁绿地。由于街旁绿地面积小、公共服务能力弱[23],因此本文不予考虑。借助Google地图获取所有公园入口点坐标数据,无独立入口的公园以绿地质心点代替入口,建立最终公园绿地点数据。

道路数据:乌鲁木齐市中心城区道路体系包括快速路、主干路、次干路和支路,本文选择以上4种类型道路进行可达性分析。

居民点数据:首先参照高德地图POI(兴趣点, point of interest)分类编码①,利用python获取乌鲁木齐市(城市编码:650100)类别名称为“住宅小区”的所有兴趣点,进行筛查清洗,并进行坐标纠偏处理(图 2)②,最终保留2 171个居民点。所有数据均采集于2019年3月31日。

① 在高德地图开放平台上即可下载POI分类编码和城市编码表(https://lbs.amap.com/api/webservice/download)

② 由于高德地图所采用的是火星坐标系,非全球通用坐标系,需转换为WGS_84坐标系。

|

Download:

|

| 图 2 乌鲁木齐中心城区居住点分布空间格局 Fig. 2 The spatial pattern of residential sites in the central city of Urumqi | |

已有研究表明,人们通常优先选择距离最近的绿地进行娱乐、放松[24]。因此,本文以居民会选择空间或时间距离最短的公园绿地为前提计算可达性。

1) 最小距离法 通过计算居民到达最邻近公园的空间直线距离来表征可达性水平[25],利用ArcGIS中的near工具实现。统计位于同一街道内所有居民点与其最近公园空间距离的平均值,将其作为该街道的绿地可达性。

2) 费用加权距离法 又称行进成本法,采用迭代运算。首先计算研究区内某像元到源像元(绿地)所有可能路径的累积行进成本,然后比较其大小,将最小的累积行进成本值赋给该像元,并记录这条路径,反映人们到达最近的公园绿地所要克服的空间阻力。通过ArcGIS中的Cost Distance工具实现该过程。

本评价中行进成本采用空间某一像元的相对难易程度来衡量。在无道路的陆地区域采用步行移动模式,依据国际上通用的步行速度将其平均时速设定为5 km/h(cost值为120)。在有道路的区域采用车行模式,依据《乌鲁木齐城市总体规划(2014—2020)》确定不同等级道路的车行时速,并以步行速度的阻力值为参照标准设定其阻力值(表 1)。

|

|

表 1 乌鲁木齐不同道路等级的速度及相应阻力值 Table 1 Speed and cost value of different road classes |

另外,乌鲁木齐市三面环山,可达性受到地形影响较为明显,因此将坡度和地形起伏度作为干扰因子纳入成本栅格。根据《城市用地竖向规划规范(CJJ 83—99)》及李炳元等[26]的研究,结合实际情况,将中心城区坡度、地面起伏度划分为4个等级,相应阻力值见表 2。

|

|

表 2 坡度和起伏高度划分及相应阻力值 Table 2 Grades of slope and relief amplitude and the corresponding cost values |

地理探测器是由王劲峰和徐成东[27]提出的一种新的统计学方法,它能够探测空间分异性并揭示其背后驱动因子。用q值度量其决定力大小,公式为

| $ {q_{{x_m}y}} = 1 - \frac{1}{{{N_t}\sigma _t^2}}\sum\limits_{i = 1}^L {{N_{{x_m}, i}}} \sigma _i^2, $ |

式中:qxmy表示因素xm对公园绿地可达性y的解释力;xm为不同影响因子(m=1, 2, 3, 4);Nt为整个研究区内所有居住点数量;Nxm, i为子区域i(i=1, 2, …, L)内居住点样本数;σt2和σi2分别为整个研究区和研究子区域i的y值的离散方差。qxmy值域为[0, 1],值越大决定力越强。

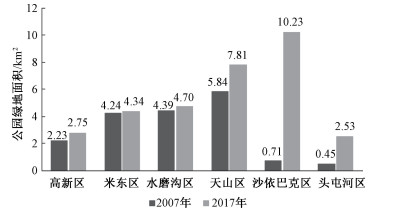

2 结果与分析 2.1 乌鲁木齐市中心城区公园绿地分布时空格局变化从时间变化来看(图 3):乌鲁木齐市中心城区公园绿地面积由2007年的17.86 km2增长到2017年的32.36 km2,相对增长81.19%,年均增长1.45 km2,但与同时段全疆公园绿地年均增长面积(5.75 km2)相比,增速较慢。原因是乌鲁木齐城市建设用地快速扩张,公园绿地增长潜在空间小。就各区县来看,公园绿地面积变化存在显著差异。2007年,天山区公园绿地面积最大(5.84 km2),其次为水磨沟区、米东区、高新区和沙依巴克区,头屯河区公园绿地面积最小(0.45 km2)。到2017年,沙依巴克区的公园绿地面积最大(10.23 km2), 头屯河区公园绿地面积仍最小,但其增速(相对增长462.22%)较快。研究期沙依巴克区公园绿地面积的快速增加主要是受荒山绿化开发所致;头屯河区是乌鲁木齐的重要工业基地,绿地设施建设有一定滞后性,但随着城区建设的推进和人口不断迁入,绿地面积增长速度较快。

|

Download:

|

| 图 3 2007与2017年公园绿地面积比较 Fig. 3 The comparison of green park areas in 2007 and in 2017 | |

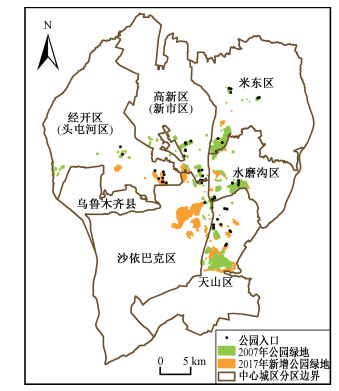

从空间分布来看(图 4):1)公园绿地呈现“南多北少”不均衡的分布特征,超过70%的公园绿地分布于城南3区(水磨沟区、天山区、沙依巴克区)。城南3区是乌鲁木齐的老城区,人口密集,是居住、商业、行政等城市功能的聚集地;城北新区开发较晚,以工业组团为主,因此公园绿地布局较少。2)公园绿地呈现出以河滩快速路为轴线的东西扩展、南北填充的分布特征,东西向表现为新增公园绿地朝城区边缘不断扩展,南北向新增绿地聚集在河滩快速路两侧,与原有绿地镶嵌分布。河滩快速路是连接乌鲁木齐中心城区南北向的交通大动脉,通过影响人口的分布间接影响公园绿地的布局。

|

Download:

|

| 图 4 乌鲁木齐中心城区公园绿地空间格局 Fig. 4 The spatial pattern of park green space in the central city of Urumqi | |

绿地可达性能够量化居民获取公园绿地资源的可能性,反映市民享受绿地服务的便捷程度[17]。一方面公园绿地的空间位置直接决定了居民与绿地的空间距离;另一方面,实际生活中城市居民的出行是基于已有道路网络而实现的,因此合理的路网密度可以缩短居民到达公园绿地的时间距离。基于此,本文从空间距离和时间距离两方面计算公园绿地可达性时空变化。

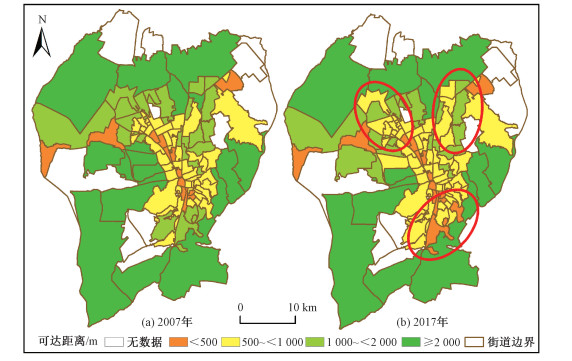

2.2.1 基于空间距离的公园绿地可达性时空变化基于ArcGIS10.2,得到中心城区所有街道的公园绿地空间可达性,按照空间距离值将可达性水平分为很好(<500 m)、好(500~<1 000 m)、差(1 000~<2 000 m)、很差(≥2 000 m)4个等级[3],进行分类分析。

时间上(表 3):2007年,空间可达性水平为“很好”、“好”、“差”和“很差”4个等级的街道数量分别为13、39、21和16个,处于“好”和“差”级别的街道数占到中心城区街道总数的67.42%;到2017年,“很好”和“好”两个级别的街道数量均有增长,分别增加2和8个,而“差”和“较差”级别的街道数量下降,分别减少6和4个。总体来看,2007—2017年,乌鲁木齐中心城区公园绿地的空间可达性水平不断提升,4种等级的街道数量呈现出“中间高,两头低”的数量分布特征。截至2017年仅有16.85%的街道满足“市民出行500 m可进入绿地”的标准,表明中心城区的公园绿地的空间可达性还有待进一步提升。

|

|

表 3 乌鲁木齐中心城区街道公园绿地可达性分类 Table 3 Statistical results of accessibility classification of street parks in the central city of Urumqi |

空间上(图 5):2007年,中心城区公园绿地可达性整体上呈现出由中心向外围逐级递减的空间格局,并具有明显的“圈层式”分布特点。属于“很好”等级的街道主要集聚分布在河滩快速路沿线,属于“好”等级的街道在空间上围绕“很好”等级的街道形成外围层,而属于“差”和“很差”等级的街道主要分布于中心城区边缘。到2017年,由中心向外围逐级递减的圈层式分布格局基本未变,空间可达性提升的街道主要位于局部片区,例如城南仓房沟、燕儿窝、延安路街道和城北机场片区、古牧地西路街道等。

|

Download:

|

| 图 5 乌鲁木齐中心城区整体城市公园绿地可达性 Fig. 5 Overall park green space accessibility in the central city of Urumqi | |

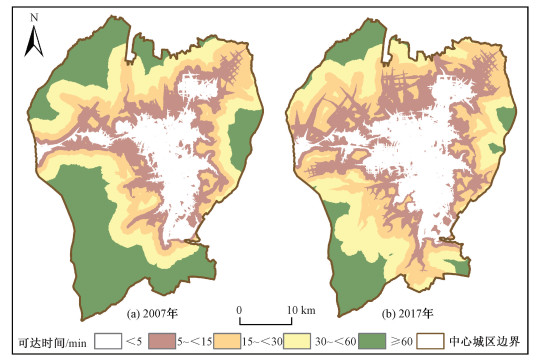

基于ArcGIS10.2,将可达性水平分为<5、5~<15、15~<30、30~<60和60 min以上共5个等级,分析乌鲁木齐中心城区公园绿地的时间可达性。

时间上(表 4):2007年,公园绿地可达时间小于5 min的区域面积占研究区域总面积的15.25%,覆盖研究区内85.03%的居住小区,虽然公园绿地可达时间大于30 min的区域面积占到研究区面积的51.43%,却只有2.26%的居住小区分布于此区域。到2017年,公园绿地可达时间小于5 min的区域面积占研究区总面积的比重上升为21.27%,研究区内93.14%的居民点距离其最近的公园绿地出行时间小于5 min,可达时间处于其余等级的区域面积变化不明显。总体来看,乌鲁木齐中心城区的居民点公园绿地可达性水平在不断提升,以乌鲁木齐居民平均通勤时间23.08 min[28]为标准, 目前乌鲁木齐公园绿地可达性能够满足绝大部分居民的出行需求,表明随着城市环境的改善,居民能够实现较为快捷地到达公园绿地的目的。

|

|

表 4 2007—2017年乌鲁木齐中心城区公园绿地可达面积变化 Table 4 Changes in the reachable area of park green space in the central city of Urumqi from 2007 to 2017 |

空间上(图 6):2007年公园绿地时间可达性呈现从中心向外围逐渐降低的“T”字型空间特征,这主要是受乌鲁木齐市三面环山的地形地貌条件影响。2017年公园绿地时间可达性仍具有“T”字型空间特征,但小于5 min的可达性范围扩张较为显著,5~<15 min可达性范围出现较多“枝条状”纹路,表明5~<15 min范围内的公园绿地时间可达性变化受路网变化的影响较为明显。此外,其中城北3区(头屯河区、新市区、米东区)可达性变化较明显,城区边缘公园绿地可达时间已降低到60 min以内,这主要是因为随着城北新区的进一步开发建设,各项设施建设水平不断提高,其时间可达性水平提升较快。

|

Download:

|

| 图 6 2007—2017年乌鲁木齐公园绿地可达性变化 Fig. 6 Accessibility changes of park green space in Urumqi from 2007 to 2017 | |

公园绿地可达性受多因素综合影响,可大致分为内、外两种因素。内因即城市公园本身的吸引力,如:基础设施质量、公园面积[29]、公园类型、公园形状以及收费状况等; 外因包括时间、空间距离、和路网通达性[18]等。2017年,已有98.48%的居民点能实现15 min内到达离其最近的公园绿地,在乌鲁木齐市居民所能接受的最长通勤时间23.08 min范围内能到达的公园数量多,可选择性大。由此推断,由于公园的类型及基础设施质量等会造成居民主观选择差异的因素不是影响乌鲁木齐公园绿地可达性最关键的因素。

基于上述考虑,本研究从居住点尺度分析影响公园绿地可达性的客观因素。所选择的变量有:被解释变量(Y)为基于时间距离的2007和2017年居住点公园绿地可达性;解释变量有距居住点最近的公园绿地的空间直线距离(SLD)及对应的公园绿地的面积(PGA)和公园形状指数(SI)、居住点所在街道的道路密度(RD)。利用自然断裂点分类方法对所有解释变量进行分类,利用地理探测器方法分析得出2007和2017年各因素对公园绿地可达性变化的影响强度(表 5、表 6)。

|

|

表 5 各因素对公园绿地可达性的影响 Table 5 The influence of factors on the accessibility of park green space |

|

|

表 6 各影响因素交互作用结果 Table 6 Interaction results of factors on the accessibility of park green space |

由表 5可知,2007年RD、SI和SLD对公园绿地可达性影响显著,其决定力大小顺序为SLD>RD>SI,PGA决定力不显著。2017年,各因素均表现出较强的决定力,顺序为SLD>PGA>RD>SI。SLD直接决定可达性水平高低,不论是静态水平还是2007—2017年动态变化水平,其决定力最大,SI的决定力最小。PGA与RD对可达性的决定力变化较复杂:2007年,PGA决定力不显著,2017年时其决定力水平显著且跃居第2位,动态变化水平仅次于SLD;2007年RD决定力显著且位居第2,而从2007—2017年动态变化水平来看,其决定力有所下降(-0.011)。

不同因子间的交互作用可能对可达性产生不同影响。地理探测器结果显示(表 6):一方面PGA、RD、SI与SLD间均存在非线性增强作用,不同因素相互作用强于单一因素对可达性的解释力。另一方面,SLD与其他因素交互作用对可达性的解释力明显高于其他因素之间交互作用结果,其次是RD,一定范围内RD提升能有效降低到达公园绿地的时间距离,这显示出SLD与RD是影响可达性的关键因素。

为进一步分析居民点与SLD和RD对乌鲁木齐市中心城区公园绿地可达性变化影响的差异性,选取以绿地空间布局为表征的内因和以道路通达性为表征的外因探析二者对乌鲁木齐市中心城区公园绿地可达性变化的贡献率。参照王运静等[30]研究方法,以2007年公园绿地可达性为基础,通过参数替代分别将2007年绿地数据与2017年道路网络相结合以揭示道路网络完善对可达性的影响,将2007年道路网络与2017年绿地数据相结合以揭示绿地空间布局变化对可达性的影响。

公园绿地空间布局改变对可达性的影响:在级别上对5 min内的可达范围面积增加的贡献率较大,在方向上对东西向公园绿地可达性提升作用显著。具体来看,时间上2007年可达时间小于5 min的区域面积为248.37 km2(表 4),公园绿地布局改变后其可达面积扩大到296.10 km2(表 7),可达时间处于其余4个等级的区域面积虽小幅减少,但变化量很小,其可达面积占研究区总面积比例的变化量分别为0.62%、0.65%、0.92%和0.74%;空间上(图 6(a)、图 7(a)),乌鲁木齐公园绿地可达性的“T”字型空间格局未变,可达时间小于5 min的区域面积沿“T”字型的纵轴向东西方向延伸,机场组团、高铁组团附近的公园绿地可达性变化较大。

|

|

表 7 参数替代后可达面积变化 Table 7 Change in reachable area after parameter substitution |

道路网络改善后对可达性的影响:在级别上对可达时间在5~<30 min内的区域面积增长的贡献较大,在方向上对提升南北向边缘地区的公园绿地可达性作用显著。具体来看,时间上(表 4、表 7)道路网络改善后公园绿地可达时间为5~<15 min和15~<30 min的区域面积分别为403.12 km2、411.95 km2,相比2007年同一等级的区域面积而言,分别增加127.16和145.05 km2,而可达时间小于5 min以及30~<60 min的区域面积分别增加33.01 km2和13.56 km2;空间上(图 6(a)、图 7(b)),可达时间小于60 min的区域范围不断向外扩展,南北方向的公园绿地可达性以“枝条状”向外延伸,城区边缘地区的公园绿地可达性提升较大,米东区、沙依巴克区和头屯河区的部分边缘区域能实现在5~<15 min内到达最近公园绿地。

|

Download:

|

| 图 7 乌鲁木齐中心城区公园绿地可达性敏感性分析 Fig. 7 Sensitivity analysis of park green space accessibility in the central city of Urumqi | |

总体来看,公园绿地的空间布局变化和道路网络的完善对公园绿地可达性水平均有提升作用,但两者所作用的区域及方向有差异。

3 结论与讨论 3.1 结论公园绿地作为重要的城市生态功能用地和居民休闲娱乐场所,承担着重要的生态、文化和社会功能。本文利用最小距离法、基于路网的费用加权距离法探讨2007—2017年乌鲁木齐中心城区公园绿地可达性时空变化特征,并利用地理探测器和参数替代的思路,探讨其影响因素。研究结果表明:1)乌鲁木齐中心城区公园绿地面积持续增长,空间上呈现“南多北少”和以河滩快速路为轴线向东西扩展、南北填充的分布特征。2)2007—2017年,公园绿地空间和时间可达性水平均有提升。空间可达性表现为“中间高,两头低”的数量分布特征;呈现出从中心向外围逐级递减的“圈层”式空间特征;而时间可达性小于5 min的区域面积不断扩大、覆盖居民点数量不断增加,空间上呈现出从中心向外围逐渐降低的“T”字型特征,且沿路网延伸的特征显著。3)静态水平来看,公园绿地面积、道路密度、公园绿地形状指数及公园绿地空间直线距离对公园可达性变化都有显著决定力;动态水平来看,随着道路网络的完善,路网密度的提高对改善公园可达性提高的决定力逐渐减弱;交互作用来看,不同因素交互作用对公园绿地可达性的解释力更强,且空间直线距离和路网密度是可达性变化的关键因素。4)公园绿地布局变化在级别上对5 min以内的可达性范围贡献率较大,在方向上对东西向可达性的提升作用显著;而路网密度变化在级别上对5~<30 min内的可达性范围贡献较大,在方向上对南北向边缘地区的可达性提升作用显著。

3.2 讨论研究结论对于乌鲁木齐中心城区公园绿地的优化配置具有一定的参考意义。从居民点角度来看,第一,有必要在居民点附近配置社区公园、小型游园等小面积公园绿地,以便更好地满足“市民出行500 m进入绿地”的标准。第二,在时间可达性为30 min内区域应以公园本身基础设施建设质量提升为重点,而中心城区边缘尤其是公园绿地可达时间在60 min以上的居民点周围就近布置满足日常生活需求的小型公园绿地,并选择合适地点配置综合性公园,满足城区边缘居民休闲需求。第三,应适当提高边缘地区路网密度,减少居民到达公园绿地的时间距离。

与以往绿地可达性的研究相比,本研究综合考虑道路等级差异和地形地貌对可达性的影响,从空间和时间可达性两种视角分别刻画乌鲁木齐中心城区公园绿地可达性的时空变化,并重点分析公园绿地空间布局和道路网路变化对可达性的影响。然而,本研究在取得以上进步的同时也存在需改善的地方:由于受数据的限制,未考虑居民出行交通方式的选择差异和不同类型的公园绿地服务能力的差异,这些都有待于后续进一步深入研究。

| [1] |

Guo S H, Yang G G, Pei T, et al. Analysis of factors affecting urban park service area in Beijing: perspectives from multi-source geographic data[J]. Landscape and Urban Planning, 2019, 181: 103-117. Doi:10.1016/j.landurbplan.2018.09.016 |

| [2] |

Maas J, Verheij R A, Groenewegen P P, et al. Green space, urbanity, and health: How strong is the relation?[J]. Journal of Epidemiology and Community Health, 2006, 60(7): 587-592. Doi:10.1136/jech.2005.043125 |

| [3] |

尹海伟, 孔繁花, 宗跃光. 城市绿地可达性与公平性评价[J]. 生态学报, 2008, 28(7): 3375-3383. |

| [4] |

苏泳娴, 黄光庆, 陈修治, 等. 城市绿地的生态环境效应研究进展[J]. 生态学报, 2011, 31(23): 7287-7300. |

| [5] |

魏冶, 修春亮, 高瑞, 等. 基于高斯两步移动搜索法的沈阳市绿地可达性评价[J]. 地理科学进展, 2014, 33(4): 479-487. |

| [6] |

蔡彦庭, 文雅, 程炯, 等. 广州中心城区公园绿地空间格局及可达性分析[J]. 生态环境学报, 2011, 20(11): 1647-1652. Doi:10.3969/j.issn.1674-5906.2011.11.010 |

| [7] |

Kim H S, Lee G E, Lee J S, et al. Understanding the local impact of urban park plans and park typology on housing price: a case study of the Busan metropolitan region, Korea[J]. Landscape and Urban Planning, 2019, 184: 1-11. Doi:10.1016/j.landurbplan.2018.12.007 |

| [8] |

屠星月, 黄甘霖, 邬建国. 城市绿地可达性和居民福祉关系研究综述[J]. 生态学报, 2019, 39(2): 421-431. |

| [9] |

缪绿琳. 福州市主城区城市绿地可达性研究[D]. 福州: 福建农林大学, 2013.

|

| [10] |

张利华, 张京昆, 黄宝荣. 城市绿地生态综合评价研究进展[J]. 中国人口·资源与环境, 2011, 21(5): 140-147. Doi:10.3969/j.issn.1002-2104.2011.05.023 |

| [11] |

俞孔坚, 段铁武, 李迪华, 等. 景观可达性作为衡量城市绿地系统功能指标的评价方法与案例[J]. 城市规划, 1999, 23(8): 8-11, 43, 63. Doi:10.3321/j.issn:1002-1329.1999.08.001 |

| [12] |

桑丽杰, 舒永钢, 祝炜平, 等. 杭州城市休闲绿地可达性分析[J]. 地理科学进展, 2013, 32(6): 950-957. |

| [13] |

李小马, 刘常富. 基于网络分析的沈阳城市公园可达性和服务[J]. 生态学报, 2009, 29(3): 1554-1562. Doi:10.3321/j.issn:1000-0933.2009.03.054 |

| [14] |

肖华斌, 袁奇峰, 徐会军. 基于可达性和服务面积的公园绿地空间分布研究[J]. 规划师, 2009, 25(2): 83-88. Doi:10.3969/j.issn.1006-0022.2009.02.016 |

| [15] |

胡志斌, 何兴元, 陆庆轩, 等. 基于GIS的绿地景观可达性研究: 以沈阳市为例[J]. 沈阳建筑大学学报(自然科学版), 2005, 21(6): 671-675. |

| [16] |

马林兵, 曹小曙. 基于GIS的城市公共绿地景观可达性评价方法[J]. 中山大学学报(自然科学版), 2006, 45(6): 111-115. Doi:10.3321/j.issn:0529-6579.2006.06.025 |

| [17] |

尹海伟, 孔繁花. 济南市城市绿地可达性分析[J]. 植物生态学报, 2006, 30(1): 17-24. Doi:10.3321/j.issn:1005-264X.2006.01.003 |

| [18] |

尹红岩, 李俊英, 施拓, 等. 公园绿地可达性的客观影响因素[J]. 应用生态学报, 2016, 27(10): 3387-3393. |

| [19] |

Zhang S, Zhou W Q. Recreational visits to urban parks and factors affecting park visits: evidence from geotagged social media data[J]. Landscape and Urban Planning, 2018, 180: 27-35. Doi:10.1016/j.landurbplan.2018.08.004 |

| [20] |

Jim C Y, Shan X Z. Socioeconomic effect on perception of urban green spaces in Guangzhou, China[J]. Cities, 2013, 31: 123-131. Doi:10.1016/j.cities.2012.06.017 |

| [21] |

Xu L Y, You H, Li D H, et al. Urban green spaces, their spatial pattern, and ecosystem service value: the case of Beijing[J]. Habitat International, 2016, 56: 84-95. Doi:10.1016/j.habitatint.2016.04.005 |

| [22] |

赵克明, 李霞, 卢新玉, 等. 峡口城市乌鲁木齐冬季大气污染的时空分布特征[J]. 干旱区地理, 2014, 37(6): 1108-1118. |

| [23] |

许基伟, 方世明, 刘春燕. 基于G2SFCA的武汉市中心城区公园绿地空间公平性分析[J]. 资源科学, 2017, 39(3): 430-440. |

| [24] |

Smoyer-Tomic K E, Hewko J N, Hodgson M J. Spatial accessibility and equity of playgrounds in Edmonton, Canada[J]. The Canadian Geographer/Le Géographe canadien, 2004, 48(3): 287-302. Doi:10.1111/j.0008-3658.2004.00061.x |

| [25] |

Talen E, Anselin L. Assessing spatial equity: An evaluation of measures of accessibility to public playgrounds[J]. Environment and Planning A: Economy and Space, 1998, 30(4): 595-613. Doi:10.1068/a300595 |

| [26] |

李炳元, 潘保田, 韩嘉福. 中国陆地基本地貌类型及其划分指标探讨[J]. 第四纪研究, 2008, 28(4): 535-543. Doi:10.3321/j.issn:1001-7410.2008.04.004 |

| [27] |

王劲峰, 徐成东. 地理探测器: 原理与展望[J]. 地理学报, 2017, 72(1): 116-134. |

| [28] |

英成龙, 雷军, 段祖亮, 等. 乌鲁木齐市职住空间组织特征及影响因素[J]. 地理科学进展, 2016, 35(4): 462-475. |

| [29] |

施拓, 李俊英, 李英, 等. 沈阳市城市公园绿地可达性分析[J]. 生态学杂志, 2016, 35(5): 1345-1350. |

| [30] |

王运静, 陈艳, 李强. 北京市小汽车通勤可达性变化及驱动因素分析[J]. 交通运输系统工程与信息, 2014, 14(5): 227-233, 241. Doi:10.3969/j.issn.1009-6744.2014.05.034 |

2021, Vol. 38

2021, Vol. 38