2. 安徽医科大学公共卫生学院儿少卫生与妇幼保健学系

留守儿童是指由于父母双方或一方外出打工而被留在农村,需要其他亲人或委托他人照顾的处于义务教育阶段的儿童(6~16岁)〔1〕。据报道,2004年我国流动人口已超过1.3亿人,16岁以下留守儿童数量已接近1 000万人〔2〕,他们的心理卫生问题日益引起社会的广泛关注。为探讨父母外出打工对14~16岁留守儿童心理状况以及自杀倾向的影响进行了调查。结果报告如下。

1 对象与方法 1.1 对象整群选取安徽省六安市3所普通中专学校14~16周岁在校学生852名,收回有效调查问卷840份,有效率为98.59%。其中男性110名,占13.1%;女性730名,占86.9%; < 16岁组198名,占23.6%;16岁组642名,占76.4%;汉族814名,占96.9%;其他少数民族26名,占3.1%;城镇学生264名,占31.4%;农村学生576名,占68.6%;初中一年级学生546名,占65.0%;二年级学生294名,占35%。840名14~16岁儿童中,父母均外出打工146名,占17.4%;仅父亲外出149名,占17.7%;仅母亲外出39名,占4.6%;父母均未外出506名,占60.3%。

1.2 方法 1.2.1 抑郁、焦虑与应对方式评定抑郁与焦虑评定采用抑郁自评量表(SDS)〔4〕和焦虑自评量表(SAS)〔4〕,将自评20个项目的各项得分相加,然后通过公式转换,即粗分乘以1.25后,取其整数部分。SDS标准:总粗分41分,标准分为53分,SAS总粗分正常上限为40分,标准总分为50分。应对方式评定采用特质应对方式问卷(TCSQ)〔4〕。

1.2.2 自杀倾向调查参照美国疾病预防控制中心(CDC)青年危险行为监测系统(YRBSS)〔3〕的相关定义,自行设计调查问卷,内容主要包括:(1)学生及其家庭基本情况:年龄、年级、性别、民族、家庭所在地、父母文化程度、父母是否外出打工等。(2)自杀意念、计划与行为:自杀意念指最近一年来认认真真地想到要以自杀结束自己的生命; 自杀计划是指最近一年来不仅想到过要自杀,而且还想到了实施自杀的途径、方法等,或者写出了自杀的计划; 自杀行为是指最近一年以来采取过如服药、上吊、投河、割腕或者其他方式的自杀行动,但未导致自杀死亡。

1.2.3 量表评定以调查方式由学校老师担任调查员,在学生所在班级指导学生填写问卷,当场回收。自杀倾向调查问卷内容均为封闭式问题,只填写1种选择; 匿名填写问卷。

1.3 统计分析采用EpiInfo 6.04软件录入,使用SPSS 11.5软件进行统计分析。率的比较采用U和χ2检验,数值型变量采用t检验,自杀倾向影响因素分析采用多因素非条件Logistic回归分析(α=0.05,β=0.1)。

2 结果 2.1 抑郁、焦虑检出率比较(1)抑郁检出率:840名14~16岁学生中,检出抑郁症者269名,检出率为32.0%;其中,父母均外出儿童检出50名,检出率34.2%;仅父亲外出儿童检出42名,检出率28.2%;仅母亲外出儿童检出14名,检出率35.9%;均未外出儿童检出163名,检出率32.2%,与之比较差异均无统计学意义(均P>0.05)。(2)焦虑检出率:840名14~16岁儿童中,检出焦虑症者106名,检出率为12.6%;其中,父母均外出儿童检出18名,检出率12.3%;仅父母外出儿童检出15名,检出率10.15%;仅母亲外出儿童检出4名,检出率10.3%;父母均未外出儿童检出69名,检出率13.6%,比较,差异均无统计学意义(均P>0.05)。

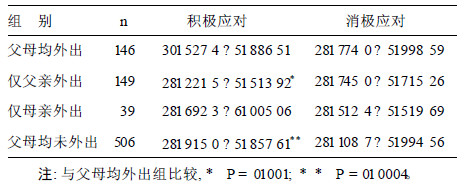

2.2 应对方式比较(表 1)| 表 1 不同组别留守儿童应对方式比较(x±s) |

表 1可见,与父母均外出儿童的积极应对评分比较,父母均未外出打工和仅父亲外出打工儿童的差异有统计学意义。

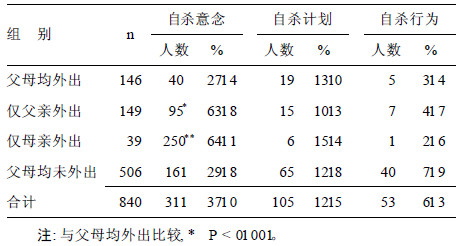

2.3 自杀倾向发生率比较840名14~16岁学生中,有过自杀意念者311名,发生率为37.0%;有过自杀计划者105名,发生率为12.5%;有过自杀行为者53名,发生率为6.3%。其中,不同民族自杀意念发生率差异有统计学意义(χ2=6.915,P=0.009),不同年级的自杀意念(χ2=4.305,P=0.038)和自杀行为(χ2=18.740,P=0.000)差异均有统计学意义。此外,母亲文化程度不同的学生自杀意念(χ2=9.930,P=0.042)、自杀计划(χ2=7.995,P=0.046)和自杀行为(χ2=8.155,P=0.043)虽有差异,但本次调查中,母亲大专以上学历的学生过少,因此其统计学意义应忽略不计。其他不同性别、年龄、城乡及父母不同文化程度的儿童,3种自杀倾向发生率差异均无统计学意义(P>0.001)。

2.4 父母外出打工与否儿童自杀倾向发生率比较(表 2)| 表 2 不同组别留守儿童自杀意念、计划与行为发生率比较(%) |

表 2可见,与父母均未外出的儿童比较,仅父亲外出打工和仅母亲外出打工儿童的自杀意念发生率差异有统计学意义(均P < 0.001)。

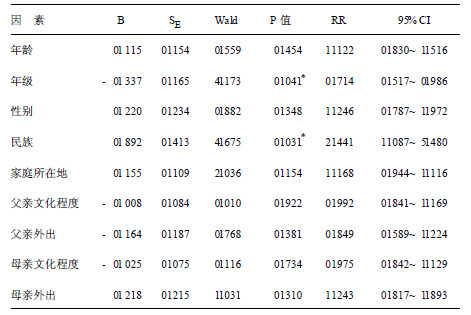

2.5 自杀意念的非条件Logistic回归分析(表 3)| 表 3 14~16岁留守儿童自杀意念主要影响因素非条件Logistic回归分析 |

以年龄、年级、性别、民族、家庭所在地、父母文化程度、父母外出打工作为自变量,以14~16岁留守儿童自杀意念为因变量,进行多因素非条件Logistic回归分析。结果显示,除年级和民族之外,其余各因素对14~16岁留守儿童自杀意念的影响差异均无统计学意义。此外,自杀计划、自杀行为的非条件Logistic回归分析结果显示,上述各因素对14~16岁留守儿童自杀计划、自杀行为的影响差异均无统计学意义(均P>0.05)。

3 讨论研究表明,完整的家庭结构可以减少自杀的危险性〔5〕,不完整的家庭对儿童心理健康有害〔6〕,留守儿童在学业方面与其他类型的学生相比差异并不大,其最突出的是心理健康与人格发展问题〔7-8〕。本文结果显示,父母外出打工对14~16岁留守儿童自杀意念有一定的影响,尤其是父母一方外出对自杀意念和积极应对会产生不利影响。母爱是孩子身心发展的基础,缺失母爱会使孩子心理缺乏稳定感,将产生情绪和人格上的偏异或障碍; 缺失父爱的孩子比正常的孩子更易出现心理和行为上的适应不良〔9〕。本次调查也显示类似结果,即父亲外出对14~16岁留守儿童的积极应对有一定的影响。但父母均外出与父母均未外出对自杀意念影响的差异不明显,产生这种结果可能与以下因素有关:(1)如果父母有一方留在家里,可能使留守儿童对留在家里的父亲或母亲产生一定依赖,同时父爱和母爱的一方缺失,对其心理产生一定的影响; 如果父母全部外出打工,反而使其依赖程度降低。(2)尽管父母均外出对14~16岁儿童心理仍有一定压力,但他们已经能够认识到自己需要面对压力。(3)学校集体生活给留守儿童带来温暖,同时中专学校家长式教学管理方式在一定程度上弥补了对父母的依赖。14~16岁儿童心理非常复杂,影响因素较多,需要进行深入研究,其各年龄段心理健康和自杀行为将会成为公共卫生领域的重要课题。

| [1] | 中央教育科学所教育发展研究部课题组. 农村留守儿童问题调研报告[J]. 教育研究, 2004, 10 : 15–18. |

| [2] | 钟继灿, 王健. 农村留守儿童的健康问题研究[J]. 中国初级卫生保健, 2006, 20(1) : 69–70. |

| [3] | Grunbaum JA, Kann L, Kinchen SA, et al. Youth risk behavior surveillance-United States[J]. MMWR CDC Surveill Summ, 2002, 51(SS4) : 1–64. |

| [4] | 张理义. 临床心理学[M]. 北京: 人民军医出版社, 2003: 351-355. |

| [5] | Yip PS, Law CK, Law YW. Suicide in Hong Kong:epidemiological profile and burden analysis, 1981 to 2000[J]. Hong Kong Med, 2003, 9(6) : 419–426. |

| [6] | 吴传芳, 黄进弟. 海南省部分中学生心理健康状况及个性特征分析[J]. 中国热带医学, 2004, 4(1) : 124–125. |

| [7] | 范先佐. 农村"留守儿童"教育面临的问题及对策[J]. 基础教育改革动态, 2005, 12 : 7–15. |

| [8] | 张建育, 贺小华. 留守儿童心理健康状况与人格特征关系[J]. 中国公共卫生, 2008, 24(8) : 932–933. |

| [9] | 黄小娜, 吴静, 彭安娜, 等. 农村"留守儿童"社会不可忽视的弱势人群[J]. 医学与社会, 2005, 18(2) : 5–6. |

2009, Vol. 25

2009, Vol. 25