2. 北京大学儿童青少年卫生研究所

依据皮褶厚度测量估算体成分, 是简便易行的评价营养状况、筛查肥胖和营养不良的方法〔1〕。全国学生体质健康调研及其他相关资料显示, 中小学生皮褶厚度和体成分存在民族、地区、城乡和社会经济差异〔1-2〕。国外双生子相关研究发现, 儿童青少年皮褶厚度及体成分均受遗传与环境因素的共同影响〔3〕。目前, 国内有关儿童青少年体格发育的双生子研究较少〔4〕, 体脂相关指标仅有个别学者对学龄儿童皮褶厚度进行报道〔5〕。为探讨遗传与环境因素对皮褶厚度和体成分的影响, 分析其中性别、年龄和不同青春发育期的作用, 于2004-2006年对内蒙古呼和浩特市和包头市部分双生子儿童青少年进行了调查。结果报告如下。

1 对象与方法 1.1 对象以学校为单位, 在呼和浩特市和包头市募集6~18岁同性别双生子376对, 平均年龄为(12.07±3.23)岁, 其中同卵双生子(MZ) 245对(男118对, 女127对), 异卵双生子(DZ) 131对(男63对, 女68对); 对象处于青春期前期、早期和晚期者分别为男77, 66, 38对; 女67, 80, 48对。卵型鉴定依据相似法原理, 采用ABO血型、Rh血型(5种血清)、红绿色盲、上眼睑皱褶、耳垂类型、耵聍类型、中指毛分布、环食指长等12项指标, 结合相貌相似性问卷进行双生子卵型鉴定, 可靠性达96%以上。

1.2 方法(1)皮褶厚度测量:由专业人员使用Harpenden皮褶卡钳测量肱三头肌、肩胛下皮褶厚度。用前经校准, 每处测3次, 记录其中相近2个值的均数。(2)体成分估算:用长岭公式估测体密度, 用B rozek公式估算体成分〔6〕。(3)发育期分期:以体格突增为界对双生子进行分组, 分为青春期前期(即突增前:男6~11岁, 女6~10岁)、青春期早期(即突增期:男12~15岁, 女11~14岁)和青春期晚期(即突增后:男16~18岁, 女15~18岁) 3个组〔7〕。

1.3 统计分析采用SPSS 11.5软件进行统计分析。皮褶厚度及体脂百分比属偏态分布, 将其进行对数转换后进行统计分析。遗传学分析由Mx软件完成〔8〕, 选择最佳模型估算各指标遗传度。

2 结果 2.1 各指标随年龄变化情况男生各项皮褶厚度、2处皮褶厚度之和、体脂百分比在7~8岁、11~12岁增幅较大, 12岁后各指标有不同程度下降; 女生上述各指标在9~10岁、12~13岁、14~15岁增幅较大, 且13岁~后各指标仍呈上升趋势。男女瘦体重均随年龄持续上升, 但女生17岁~后有所下降。

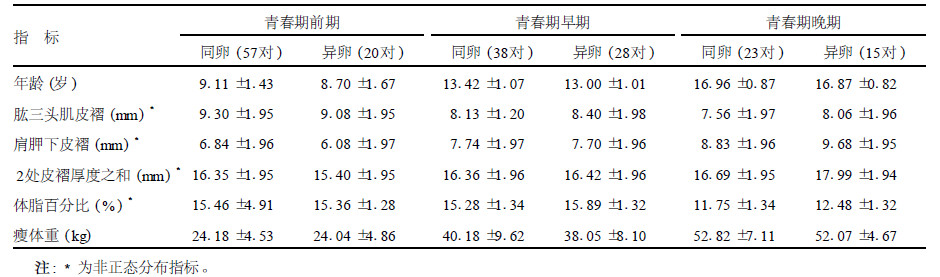

2.2 MZ、DZ各指标一致性比较(表 1)| 表 1 不同青春发育期男性双生子年龄及各体格指标比较(x±s) |

男、女生同发育期各指标在MZ、DZ间无明显区别, 表明各指标MZ、DZ间具可比性。

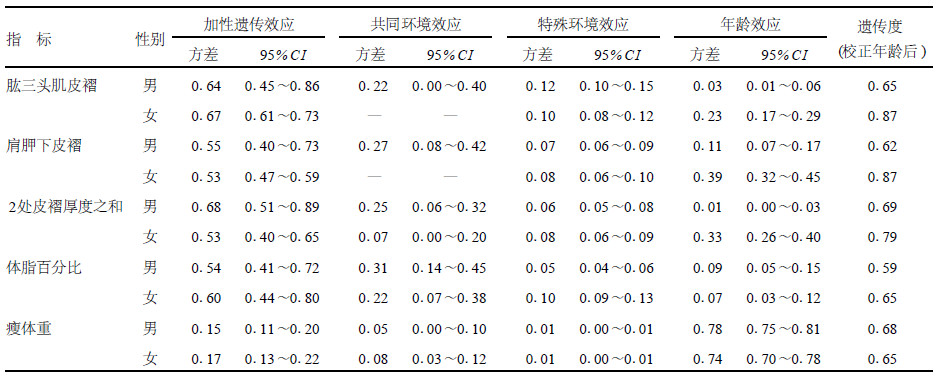

2.3 遗传度估计(表 2, 3)| 表 2 不同性别双生子各指标在最佳模型下方差组分(95% CI)及遗传度估计 |

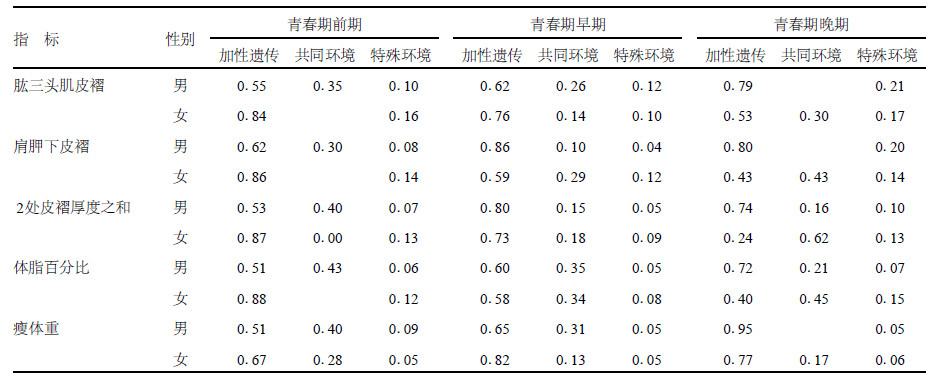

| 表 3 不同性别及青春发育期各指标校正年龄后的遗传和环境方差组分估计(方差) |

采用Mx软件拟合模型, 各指标最优模型为ACE模型(A、C、E分别代表加性遗传效应、共同环境效应、特殊环境效应) (P > 0.05), 且年龄亦有不同程度作用。

全部双生子中, 各指标遗传方差组分均高于环境方差组分; 年龄对瘦体重表型方差的贡献最大, 对男生肱三头肌、2处皮褶厚度和的作用最小, 且年龄对女生皮褶厚度的影响(0.07~0.39)均明显高于男生(0.01~0.11);校正年龄后, 各指标的遗传度均在0.59~, 女生各项皮褶厚度和体脂百分比的遗传度均不同程度高于男生, 瘦体重的遗传度男女相似。按体格突增分期后, 男生各皮褶厚度及体脂百分比的遗传度在青春期前期最低, 女生则正好相反; 男、女瘦体重的遗传度在青春期前期最低, 随后均有较大增幅。

3 讨论本研究表明, 校正年龄后, 遗传因素对皮褶厚度和体成分的作用在一定程度上高于环境因素, 但青春期不同发育阶段体脂指标的遗传度存在较大差异, 这可能主要与体脂发育的性别差异有关。男生在生长突增前后, 2处皮褶厚度之和、体脂百分比变化较明显, 各指标突增前增幅较大; 女生各项体脂相关指标随年龄增加不断上升, 在青春期晚期尤为明显, 各指标随年龄变化总体趋势与其他研究相似〔1-2〕。

本研究中青春期前期肩胛下皮褶厚度的遗传度高于肱三头肌位, 与王志强等〔5〕对7~12岁双生子皮褶厚度的研究结果一致(肩胛下和肱三头肌处的遗传度分别为0.65~0.82, 0.32~0.43);但肱三头肌位的遗传度高于王志强等的研究结果〔5〕。肱三头肌位、肩胛下位皮褶的遗传度也略低于比利时10~14岁男、女少年各指标的遗传度(0.80~0.90)〔9〕。本研究中6~18岁全部双生子样本体脂百分比的遗传度低于美国3~17岁白人双生子儿童的研究结果(遗传度为75%~80%)〔10〕, 这一方面可能与年龄、性别和样本构成等因素有关, 另一方面遗传与环境因素对儿童青少年体脂发育指标的相对作用可能也存在一定的种族差异, 提示在进行营养健康教育和干预时, 应考虑到这一特点。

| [1] | 中国学生体质健康调研组. 中国中小学生皮褶厚度与体成分研究[J]. 中华预防医学杂志, 2000, 34(4) : 212–214. |

| [2] | 陈秀琼, 林灿林, 周一兵. 云南省1995年5个民族学生身体成分与现时营养评价[J]. 中国公共卫生, 2001, 17(5) : 460. |

| [3] | MaatrenWP, Gaston PB, Hermine HM, et al. Genetic and environ2 mental determination of tracking in subcutaneous fat distribution during adolescence[J]. Am J Clin Nutr, 2007, 86(3) : 652–660. |

| [4] | 李玉玲, 季成叶, 陆舜华, 等. 双生子儿童体格发育指标遗传度分析[J]. 中国公共卫生, 2006, 22(9) : 1040–4041. |

| [5] | 王志强, 欧阳镇, 王冬妹, 等. 双生子皮下脂肪厚度的研究[J]. 哈尔滨医科大学学报, 1991, 25(2) : 125–127. |

| [6] | 陈明达, 浅见俊雄. 中日合作青少儿体质研究联合调查报告(Ⅱ)[M]. 东京: 共同出版社, 1986: 44-58. |

| [7] | 叶广俊. 现代儿童少年卫生学[M]. 北京: 人民卫生出版社, 1999: 93. |

| [8] | NealeMC, Boker SM, Xie G, et al.Mx:statisticalmodeling, 6 th ed.Richmond, VA:Department of Psychiatry, Virginia Institute for Psy2 chiatric and Behaviorl Genetics, Virginia Commonwealth University, 2002:1-181. https://www.coursehero.com/file/p6003fc/Neale-M-C-Boker-S-M-Xie-G-Maes-H-H-2003-Mx-Statistical-modeling-6th-ed-Richmond/ |

| [9] | Beunen G, Maes HH, Vlietinck R, et al. Univariate and multivariat genetic analysis of sbucutaneous fatness and fat distribution in early adolescence[J]. Behav Genet, 1998, 27(2) : 173–186. |

| [10] | FaithMS, Pietrobelli A, Nunez C, et al. Evidence for independent genetic influences on fat mass and body mass index in a pediatric twin samp le[J]. Pediatrics, 1999, 104 : 61–67. DOI:10.1542/peds.104.1.61 |

2009, Vol. 25

2009, Vol. 25