2. 中国医学科学院阜外心血管病医院

流行病学调查发现,体质指数 (BMI) 与血压水平存在明显的正相关;在以人群为基础的前瞻性研究中,BMI始终是高血压的一个重要而且独立的危险因素[1, 2]。目前,高血压与肥胖均为我国常见多发疾病,且肥胖与血脂异常关系密切,高血压合并肥胖可增加心血管疾病发生的危险,威胁人群健康。本研究旨在探讨高血压合并肥胖者的主要影响因素,为心血管病的防治提供依据。

1 对象与方法 1.1 对象分别从北京市海淀区和陕西省西安市各1所社区医院门诊的高血压对象中收集病例,并在同一社区中收集对照。共收集362例病例和437名对照,其中男性391人,女性408人。

1.2 方法 1.2.1 病例与对照入选标准(1)病例:收缩压 (SBP)≥160 mmHg,或者舒张压 (DBP)≥90 mmHg,或者服用降血压药物,并且体质指数(BMI)≥28,无糖尿病病史,空腹血糖<7 mmol/L,年龄25~69岁。(2) 对照:无高血压病史,SBP < 135 mmHg, DBP < 85 mmHg,BMI<25,无糖尿病病史,空腹血糖<7 mmol/L,年龄25~69岁。

1.2.2 内容与方法调查表由中国医学科学院协和医科大学阜外心血管病医院心血管病研究所群体遗传及防治研究室统一编写印制。(1) 调查内容:包括一般情况、既往病史、生活及饮食习惯、心血管疾病家族史和体检资料。(2) 体格检查:包括身高、体重、腰、臀、腹围,严格按照《心血管病流行病学调查方法手册》进行[3]。(3)血压测量:测定血压3次,每次间隔30 s。(4)血生化检测:被检者空腹8 h后抽血、分离血清,采用全自动生化检测仪测定胆固醇、甘油三酯、高密度脂蛋白、低密度脂蛋白、血糖和肌酐。(5)相关定义:吸烟指有规律地 (每天至少吸1支) 吸烟,且连续吸烟>100 d。饮酒指有规律地 (每月至少饮酒1次) 饮酒。

1.3 统计分析采用Excel 2000进行录入;应用SPSS 11.5软件进行t检验、x2检验、单因素分析。将单因素分析差异有统计学意义 (P < 0.05) 的变量作为自变量,将是否患有高血压和肥胖作为因变量,进行多因素Logistic回归分析。

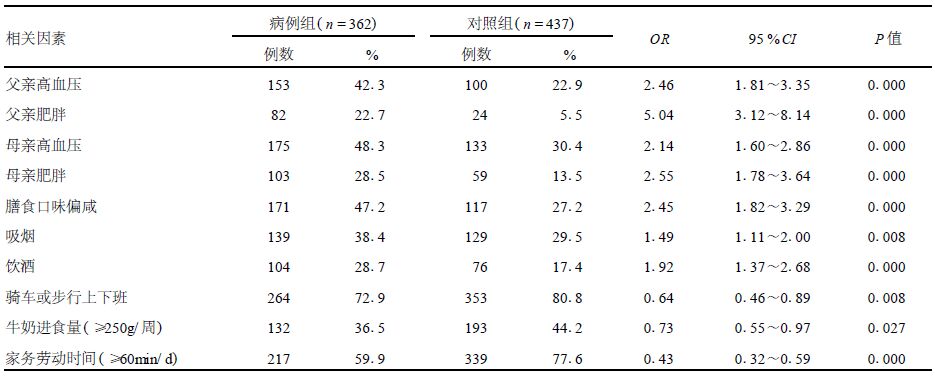

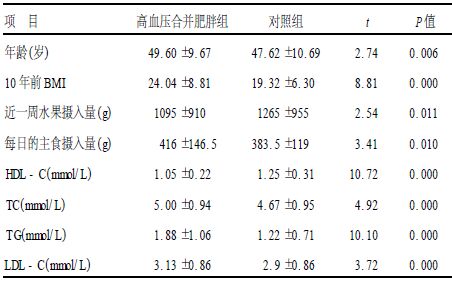

2 结果 2.1 高血压合并肥胖的单因素分析 (表 1, 2)表 1可见,父母患高血压和/或肥胖、膳食口味偏咸、吸烟、饮酒是增加高血压与肥胖发生的危险因素,而坚持骑车或步行上下班、积极参加家务劳动、适量多饮用牛奶可减少高血压合并肥胖的发生。表 2可见,病例组的平均年龄、10年前平均体质指数(BMI)明显高于对照组;病例组人均主食消费量高于对照组,而水果摄入量低于对照组;病例组高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)明显低于对照组,而病例组总胆固醇 (TC)、甘油三酯 (TG) 和低密度脂蛋白胆固醇 (LDL-C) 水平高于对照组,差异均有统计学意义。结果还显示,男性患病比例 (50.64%) 高于女性 (40.20%), 差异有统计学意义 (P=0.003)。而离婚丧偶、文化程度、新鲜蔬菜与豆制品的进食量等差异无统计学意义。

| 表 1 高血压合并肥胖相关影响因素的单因素分析 |

| 表 2 高血压合并肥胖相关影响因素(连续变量)分析 (x±s) |

2.2 多因素Logistic

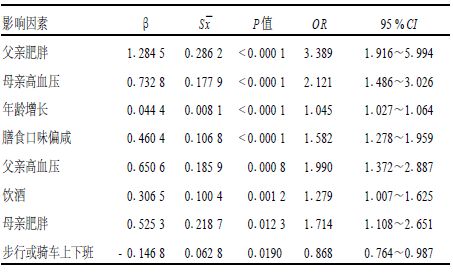

回归分析 (表 3) 将高血压合并肥胖组 (设为1)、对照组 (设为0) 定为应变量,将调查表中所设的一般情况、高血压和肥胖的遗传情况,生活饮食习惯等的各个项目设为自变量, 进行Logistic回归分析。结果显示,高血压合并肥胖与父母的高血压以及肥胖的患病情况密切相关。此外,与年龄、膳食口味偏咸、饮酒、上班用交通工具也存在相关关系。

| 表 3 高血压合并肥胖影响因素的多元Logistic回归分析(x±s) |

3 讨论

高血压与肥胖均是遗传因素和环境因素长期相互作用的结果[4]。本文结果显示,年龄与高血压和肥胖的发生呈正相关,且男性患病风险高于女性,与国内外研究结果一致。结果提示,父母亲患高血压和/或肥胖者,其患高血压合并肥胖的概率远高于父母血压和体重正常者。而嗜盐、吸烟、饮酒是高血压的危险因素,与国内外有关报道类似[5-7]。父母遗传因素无论是单因素分析,还是Logistic回归分析都显示与高血压和肥胖有较强的相关性,与郝超等的研究结果一致[8]。因此,应将40岁以上且具有高血压和/或肥胖家族遗传史的人作为高危人群,除了控制环境不良因素,积极改变不良的生活方式外,还应做好血压和血脂水平监测,以便对高血压和血脂紊乱做到早发现、早诊断、早治疗。一般认为体育锻炼、食用蔬菜、饮用牛奶是高血压的保护因素[9, 10],在本次调查中进一步得到证实。

本次调查显示,高血压合并肥胖组人群的总胆固醇、甘油三酯、低密度脂蛋白均高于对照组,而高密度脂蛋白胆固醇低于对照组。病例组血脂异常的主要原因可能应归因于肥胖。因为肥胖使脂解激素与抗脂解激素分泌失调,脂肪的合成与分解代谢均显著增多,最终造成了脂质代谢紊乱。其中最为重要的机制是肥胖时脂蛋白脂酶活性下降,这直接导致极低密度脂蛋白分解减少、清除障碍,但同时可使高密度脂蛋白水平降低。血脂异常易导致动脉粥样硬化,因此,肥胖型高血压患者较单纯的高血压更易引发心血管疾病。在社区和临床防治工作中,对肥胖型高血压患者应积极地通过减少热能摄入、适量运动来减轻体重,使其控制在正常范围之内。必要时进行降血脂治疗,防止心血管疾病的发生和发展。

| [1] | 顾东风, 黄广勇, 吴锡桂. 中国人群体重指数及其与心脑血管病的关系[J]. 中华医学杂志, 2002, 82(15) : 1018–1021. |

| [2] | 中国肥胖问题工作组数据汇总分析协作组. 我国成人体重指数和腰围对相关疾病危险因素异常的预测价值:适宜体重指数和腰围切点的研究[J]. 中华流行病学杂志, 2002, 23 : 5210. |

| [3] | 周北凡, 吴锡桂. 心血管病流行病学调查方法手册[M]. 北京: 北京医科大学中国协和医科大学联合出版社, 1997: 64-66. |

| [4] | Chalmens J, Macmaho S, Mancia G, et al. WHO-ISH hypertension guidelines committee[J]. Hypertension, 1999, 17 : 151–185. |

| [5] | 卡罗雷, 栾荣生. 中国居民高血压病主要危险因素的Meta分析[J]. 中华流行病学杂志, 2003, 24(1) : 50–53. |

| [6] | Vargas CM, Ingram DD, Gillum RF. Incidence of hypertension and educational attainment:the NHANES I epidemiologic follow up study.First national health and nutrition examination survey[J]. Am J Epidemiol, 2000, 152(3) : 272–278. DOI:10.1093/aje/152.3.272 |

| [7] | 冯月秋, 郝凤荣, 贾崇奇, 等. 高血压危险因素分类树分析[J]. 中国公共卫生, 2003, 19(2) : 684–685. |

| [8] | 郝超, 李建新, 张建陶, 等. 高血压家系中高血压重要危险因素分析[J]. 现代预防医学, 2006, 33(3) : 288–291. |

| [9] | 徐卫历, 汪培山, 仇成轩. 常饮牛奶及饮食口味偏咸与脑卒中的关系[J]. 中国行为医学科学, 2001, 10(5) : 486–487. |

| [10] | 许秀光, 杨国俊. 长期规律性慢步行走对老年高血压患者血压的影响[J]. 解放军保健医学杂志, 2006, 8(2) : 74. |

2007, Vol. 23

2007, Vol. 23