国家教育部主管、北京师范大学主办。

文章信息

- 林悦, 刘勤学, 邓寒, 李羽萱, 丁凯旋. 2018.

- LIN Yue, LIU Qinxue, DENG Han, LI Yuxuan, DING Kaixuan. 2018.

- 智能手机成瘾者的注意执行控制功能:心智游移的作用

- Executive Control Function of Smart-phone Addicts: The Role of Mind-wandering

- 心理发展与教育, 34(3): 273-283

- Psychological Development and Education, 34(3): 273-283.

- http://dx.doi.org/10.16187/j.cnki.issn1001-4918.2018.03.03

智能手机成瘾是指个体由于对智能手机过度依赖和滥用而导致其社会功能受损、并带来心理和行为问题的一种新型的行为成瘾(Kwon, Kim, Cho, & Yang, 2013; Lee, Ahn, Choi, & Choi, 2014; Lin et al., 2014; 刘勤学, 杨燕, 林悦, 余思, 周宗奎, 2017)。研究发现,智能手机成瘾会影响个体的自我调节学习能力和人际关系,带来一系列的适应性行为问题(Mok et al., 2014; Wilmer, Sherman, & Chein, 2017)。但目前对其如何影响个体学习能力及其相关的认知层面的探讨十分有限,而对该问题的探讨不仅有助于进一步揭示其机制,更为实际的使用指导和实践干预提供科学依据。

已有基于行为成瘾的研究发现,注意执行控制功能的缺陷可能是其重要的致瘾机制(Chen et al., 2015; 戴珅懿, 马庆国, 王小毅, 2011; Lin et al., 2014)。而智能手机成瘾被认为和网络成瘾等行为成瘾一样,可能具有类似的症状和行为缺陷(Jeong, Kim, Yum, & Hwang, 2016)。但是关于智能手机成瘾和网络成瘾对于注意执行控制功能影响的研究结果存在不一致。比如,关于网络成瘾者对成瘾物注意偏向的研究发现,网络成瘾者会对网络相关线索产生注意偏向,导致注意执行控制困难(戴珅懿等, 2011; Jeromin, Nyenhuis, & Barke, 2016; Jeromin, Rief, & Barke, 2016)。也有研究发现智能手机成瘾个体在抑制过程的早期阶段会产生更多的矛盾,有明显的抑制功能缺陷,而且这一缺陷不受手机相关刺激的限制(Chen, Liang, Mai, Zhong, & Qu, 2016)。采用无成瘾物相关实验材料的停止信号范式的研究也发现,高手机依赖个体对无停止信号反应过快,对停止信号反应过慢,抑制控制能力更差(汪海彬, 陶炎坤, 徐宏图, 2015)。同时,有些研究中网络成瘾者或智能手机成瘾者仅仅在神经层面上表现出注意功能缺陷,在行为指标上没有显著的结果(Chen et al., 2016; 戴珅懿等, 2011)。研究者认为原因可能是成瘾者从行为指标上看可以正常完成实验任务,但实际上消耗了更多的认知资源,经历了更复杂的控制过程(Chen et al., 2016; 戴珅懿等, 2011)。因此,智能手机成瘾个体的注意功能受到影响是否取决于实验刺激与成瘾物的相关性还没有定论,其机制可能是成瘾者本身对成瘾物有过高的敏感性,容易在注意的早期阶段产生无意识的注意分配优先,也可能是因为成瘾者本身的注意执行控制功能受损,在更复杂的认知阶段产生了影响。

如果存在独立于成瘾物的干扰,这种干扰来自哪里呢?Forster和Lavie (2014)指出注意会被外在的环境刺激干扰,也会被心智游移(Mind Wandering, MW)时内源的无关想法干扰。心智游移是一种从当前进行的任务或经历的外在环境事件中脱离出来陷入自身思想和感觉中的状态(Smallwood & Schooler, 2015),是一种内源性的心理表征(胡楠荼, 2012),它在没有外显线索引导的情况下被个体意识到,个体对这个过程缺乏控制(宋晓兰, 王晓, 唐威, 2011)。根据情境调节假说(context regulation hypothesis)(Smallwood & Schooler, 2015),心智游移与注意执行控制功能的关系会因为任务要求水平的不同而不同,当任务要求高时,注意执行控制功能好的个体会限制任务无关想法的产生,在比较复杂的广度测试、持续注意任务和阅读任务中,任务无关想法和注意执行控制功能呈负相关;但是当任务的要求不高时,注意执行控制功能好的个体会产生更多的任务无关想法。研究者采用对反应的持续注意任务(Sustained Attention to Response Task, SART)来探讨心智游移与注意功能的关系,发现心智游移与注意执行控制相关的错误之间的关系是双向的(Cheyne, Solman, Carriere, & Smilek, 2009),一方面,个体的思维状态作为一种干扰会影响注意执行控制功能起作用;另一方面,当个体的注意执行控制功能能够检测到自身思维状态时,可以抑制住心智游移的产生,在形成自动化反应后个体的自身思维状态可能逃脱注意执行控制功能的监控甚至完全与当前任务分离,因此心智游移的程度也会影响注意执行控制功能起作用。

有研究者(McVay & Kane, 2010)总结出心智游移发生的两个条件:一是注意执行控制功能存在差异;二是干扰想法被启动并自动发生的容易程度,这与目前生活关注点的数量和重要性有关。智能手机成瘾者的特点基本上可以满足这两个条件。有研究发现,智能手机成瘾或过度使用的个体的注意执行控制功能更差(Chen et al., 2016; Moisala et al., 2016; 汪海彬等, 2015);通过智能手机可以在任何地方任何时间接收到巨量的信息,从而导致频繁检查或习惯性检查的成瘾行为(Lee, 2015),这样的行为又增加了成瘾者所接受到的信息量,个体试图去吸收新内容,因此会增加思维产量的基线(McVay & Kane, 2010),使得成瘾者目前生活关注点的数量和重要性增加,心智游移更容易产生。同时,智能手机成瘾者在日常生活中会更多的使用手机,手机本身及其接收到的信息对注意就是一种干扰,仅仅是手机的存在就可以干扰实验任务表现(Thornton, Faires, Robbins, & Rollins, 2014; Ward, Duke, Gneezy, & Bos, 2017)。还有研究发现即使不对手机电话和信息做出回应,仅仅接收到干扰就足以引起任务无关想法或者心智游移,使任务表现更差(Stothart, Mitchum, & Yehnert, 2015)。Hadlington(2015)也确实发现手机问题使用个体和网络成瘾个体在生活中都会有更高频率的认知失误,而认知失误即为日常生活中心智游移的表现(王寅宜, 宋晓兰, 2011)。

综上,智能手机成瘾和网络成瘾者表现出了更差的注意执行控制功能(Chen et al., 2016; Moisala et al., 2016; 汪海彬等, 2015),这一结果在实验材料为成瘾物线索的研究中结果一致,但在无成瘾物线索为实验材料的实验中结果不一致,尤其是行为层面的结果(Chen et al. 2015; 戴珅懿等, 2011; Stothart et al, 2015)。其可能的原因是个体不仅受到了外在线索干扰,还有可能受到内源性干扰。但是探讨智能手机成瘾与心智游移关系的研究较少,Stothart等人(2015)的研究仅仅探究了手机干扰下个体的注意功能,并没有探讨独立于干扰物的影响;Hadlington(2015)的研究也只发现了智能手机成瘾与日常生活中心智游移的相关性,智能手机成瘾与心智游移和注意执行控制功能之间的关系还有待继续探讨。本研究关注心智游移在智能手机成瘾与注意执行控制功能关系中的作用,将心智游移看作是独立于成瘾物的内源性干扰(Cheyne et al., 2009),认为个体的思维状态作为一种干扰会影响智能手机成瘾者的注意执行控制功能起作用,即心智游移频率高的智能手机成瘾者产生了更多内源性的闯入思维的干扰(Hadlington, 2015),注意执行控制功能受到影响;而心智游移频率低的智能手机成瘾者受到此方面的干扰少,在没有成瘾物的干扰下注意执行控制功能能够正常工作。本研究分别采用两个实验,来分别探讨智能手机成瘾者的心智游移特点以及心智游移在智能手机成瘾对个体注意执行控制功能影响中的作用。实验一采用对反应的持续注意任务,并在其中插入思维探针,对心智游移频率和程度进行测量。根据Hadlington(2015)的研究结果以及智能手机成瘾者在生活中使用智能手机频率高获得即时信息的数量多这一特性,实验一假设智能手机成瘾者在日常生活中和实验中的心智游移频率高于非成瘾者,且在实验中有更深的心智游移程度。实验二采用AX版本的持续操作任务(continuous performance task, AX-CPT),考察不同水平智能手机成瘾者的注意执行控制功能,以及心智游移在其中的作用。实验二假设:心智游移起到调节作用,高频心智游移的智能手机成瘾者的实验任务表现比低频心智游移的智能手机成瘾者更差。

2 实验1实验1在少有的关于心智游移与智能手机成瘾相关的研究基础上,通过测量日常生活中和实验任务中心智游移的频率和程度来探索智能手机成瘾者的心智游移特点,并根据结果将被试分为高频心智游移组和低频心智游移组。

2.1 被试筛选本实验根据《大学生智能手机成瘾量表》(苏双, 刘勤学, 潘婷婷, 王宇静, 2014)筛选被试。在某地三所大学(师范类、理工类、财经类)发放该量表,共得到有效问卷672份。量表编制者参考雷雳和杨洋(2007)对青少年病理性互联网使用量表的分数划分标准,结合前人的调查结果分布(Sarwar & Soomro, 2013)和其研究发放的实体问卷调查中的样本分数分布,建议77分和66分分别为智能手机成瘾群体和正常群体的划分标准(苏双, 潘婷婷等, 2014)。本研究筛选出77分以上的被试共84人和66分以下的被试共438人,然后根据联系方式邀请被试参加实验,共有104名被试参与了实验,删除无效的被试数据(由于被试时间问题未完成实验/实验设备问题没有记录到数据或被试实验不认真导致数据缺失试次太多)后,共有90名被试的数据纳入分析样本。

2.2 正式被试90名在校大学生,平均年龄19.07岁(SD=1.04),3人年龄缺失;大一22人,大二55人,大三11人,大四2人,其中智能手机成瘾组45人(男生8人),非智能手机成瘾组45人(男生14人)。成瘾组的日均使用手机时间(M=6.74, SD=3.78)显著长于非成瘾组(M=3.80, SD=1.89),且成瘾量表分数与日均使用手机时间显著正相关,r=0.51, p < 0.001。

2.3 实验工具和材料《大学生智能手机成瘾量表》(苏双,刘勤学等, 2014),共22个项目,5级评分,总分范围为22~110,得分越高表明成瘾水平越高;该量表根据Young提出的网络成瘾的标准、智能手机过度使用相关研究以及半结构式访谈结果编制,包括戒断行为、突显行为、社交安抚、消极影响、App使用、App更新6个维度。本研究中此量表的α系数为0.94。

《白日梦频率量表》(Mason et al., 2007; 胡楠荼, 2012),此量表用来测量个体在日常生活中的心智游移频率。共13个项目,其中有1道测谎题。项目形式为对心智游移的描述,比如“我走神的频率为___”、“走神或者白日梦的时间占我意识清醒状态总时间的___”、“说到走神, 我会将自己描述成一个__的人”,选项为频率的描述,比如“1很少,2一周一次,3一天一次,4一天有几次, 但不多,5一天有好几次”或者“1从不,2很少,3偶尔,4适度,5经常”等。将除去测谎题之外的每题选项得分相加,总分越高代表白日梦频率越高。本研究中此量表的α系数为0.86。

实验程序采用E-Prime 2.0软件编制,采用对反应的持续注意任务测量实验任务中被试心智游移的频率和程度。被试眼睛与屏幕中央距离约为70cm,实验中屏幕背景为白色,刺激为黑色。实验刺激是20个大写英文字母,字母以60磅的Arial字体呈现。

2.4 实验设计和程序采用单因素(2组别:智能手机成瘾组,非智能手机成瘾组)被试间设计。

实验开始后,屏幕中央逐个呈现字母,其中靶字母C仅以5%的低频率出现,其它非靶字母以95%的高频率随机呈现。被试需要对除“C”以外的所有其它字母按空格键,而当“C”出现时,无需做任何反应,反应需要既快又准地进行。字母呈现持续时间为1s,若在此期间被试做出反应则字母消失。紧接着呈现一个白屏,持续时间随上一屏时间的变化而变化,以保持每个试次的时间为2s。实验中插入了一些思维探针,即一个问题:“本问题出现的前一刻你正在想什么?”让被试对问题出现前那一瞬间的思维做出判断。问题下面有3个选项供选择:1任务相关内容(关于这些字母和相应的反应);2前面任务完成的好坏(自己前面已完成的任务的表现,如为之前错按了“C”而懊恼,或为成功抑制了对“C”的反应而窃喜);3任务无关内容(和当前任务无关的其它事情,如过去的某些记忆,当前自己的状态,或接下来的计划,甚至是与现实无关的想象等)。为防止被试产生规律性应答,选项的顺序随机打乱,每次出现的思维探针中的选项顺序不一样。被试通过按键盘上的数字键给出答案。回答问题的时间不限,被试有充分的时间去回想。整个实验过程中禁止使用手机。

实验的练习阶段大约有3分钟,其间穿插5个左右思维探针。正式实验由2个组块构成,每个组块中有285个非靶字母试次(19个字母各重复15次)、15个靶字母试次。思维探针以随机的方式出现(每隔10~28个非靶字母便插入一个探针),每个组块的思维探针有14~18个不等。实验流程图如图 1。

|

| 图 1 实验一流程图 |

根据胡楠荼(2012)对SART的分析,对实验两个组块的探针结果进行Pearson相关分析,其系数为0.75, p < 0.001,表明思维探针的口头报告有较好的重测信度。参照Cheyne等人(2009)和胡楠荼(2012)的研究,计算四个任务绩效:no-go错误是对不应该做反应的靶字母C做出了按键反应;反应时变异是高于200ms的非靶字母反应时的变异系数,为相应反应时的标准差除以平均值;错误预期是该试次的非靶字母反应时不到100ms;遗漏错误是对应该按键的非靶字母没有做出反应。两组被试在各变量上的均值标准差和组别差异如表 1。

| 变量 | 非成瘾组 | 成瘾组 | t |

| 日均使用手机时间 | 3.80±1.89 | 6.74±3.78 | -4.65*** |

| 智能手机使成瘾 | 44.36±7.27 | 81.91±6.60 | -22.70*** |

| 白日梦频率 | 32.43±8.97 | 38.78±7.90 | -3.54* |

| 任务相关想法(%) | 48.27±29.13 | 48.51±22.78 | -0.05 |

| 评估任务表现(%) | 13.58±15.62 | 21.96±16.94 | -2.44* |

| 任务无关想法(%) | 37.17±26.78 | 30.51±21.35 | 1.31 |

| Nogo错误率(%) | 1.70±0.68 | 1.81±0.96 | -0.62 |

| 反应时变异 | 0.25±0.06 | 0.25±0.06 | 0.25 |

| 错误预期(%) | 0.23±0.59 | 0.13±0.30 | 1.03 |

| 遗漏错误(%) | 0.81±0.93 | 1.04±1.97 | -0.74 |

| 注:*p < 0.05, **p < 0.01, ***p < 0.001, 下同。 | |||

两组被试在日均使用手机时间、智能手机成瘾量表和白日梦频率量表以及评估任务表现频率上均有显著差异,但在4个任务绩效、任务相关想法频率和任务无关想法频率上,两组被试差异不显著。

为了进一步比较两组被试的思维状态(任务相关想法/评估任务表现/任务无关想法)对心智游移程度(反应时变异/错误预期/遗漏错误)的影响,对其相关性进行分析,主要变量的相关如表 2。

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |

| 1白日梦频率 | — | 0.05 | 0.17 | -0.12 | 0.05 | -0.03 | 0.00 | -0.19 |

| 2任务无关想法 | 0.20 | — | -0.39** | -0.62** | -0.05 | 0.40** | 0.38** | 0.34** |

| 3评估任务表现 | -0.13 | -0.11 | — | -0.43** | 0.46** | -0.16 | -0.03 | -0.14 |

| 4任务相关想法 | -0.16 | -0.81** | -0.45** | — | -0.46** | -0.25 | -0.35** | -0.22 |

| 5 No-go错误 | -0.27 | 0.05 | 0.36* | -0.24 | — | 0.18 | 0.57** | 0.14 |

| 6变异系数 | 0.06 | 0.21 | 0.24 | -0.33* | 0.34* | — | 0.54** | 0.47** |

| 7错误预期 | -0.23 | 0.08 | 0.25 | -0.20 | 0.30* | 0.51** | — | 0.47** |

| 8遗漏错误 | 0.04 | 0.26 | 0.17 | -0.35* | 0.13 | 0.59** | 0.50** | — |

| 注:对角线上方为智能手机成瘾组(n=45)的相关系数,对角线下方为非智能手机成瘾被试(n=45)的相关系数。 | ||||||||

在非智能手机成瘾组,任务无关想法频率与各任务绩效不相关,评估任务表现相关想法则与no-go错误率显著正相关;在智能手机成瘾组,任务无关想法频率与变异系数、错误预期、遗漏错误显著正相关,评估任务表现频率与no-go错误率显著正相关。表明智能手机成瘾组和非智能手机成瘾组被试的思维状态与心智游移程度的关系存在差异。

2.6 讨论实验一的结果显示,在智能手机成瘾者和非智能手机成瘾者在SART中的思维状态差异上,两者任务无关想法频率差异不显著,但是在评估任务表现和白日梦量表得分中有显著差异;在任务绩效上,4种任务绩效的组间差异也不显著。在智能手机成瘾被试中,任务无关想法与变异系数、错误预期和遗漏错误呈显著正相关;而非智能手机成瘾被试的任务无关想法与任务绩效相关不显著。以上结果表明智能手机成瘾和非智能手机成瘾被试在实验中的任务无关想法频率和心智游移程度上没有显著差异,但其心智游移程度与思维状态的关系有所差异。这与研究假设部分相符。

从思维状态来看,智能手机成瘾被试会更多的去评估任务表现。任务的卷入度和注意错误之间的关系是双向的,任务卷入度低(产生任务无关想法或评估任务表现)会导致任务出现错误,任务出现了错误又会使注意回归到原始任务上,这种注意的回归通常是以评估任务表现的形式出现,是一种反应性的心智游移,虽然会引起注意的回归,但实际上是一种任务相关干扰(Cheyne et al., 2009)。在本研究中,智能手机成瘾被试会更多的去评估任务表现,但评估表现频率仅与no-go错误率显著相关,可能是其它形式的错误尤其是错误预期不太容易被意识到(Cheyne et al., 2009),无法引起对绩效的评估,而no-go错误能够很容易引起对绩效的评估,使得成瘾被试自主控制任务绩效从而能够较好的完成任务,这和戴珅懿等(2011)的研究中的解释类似,即成瘾被试会更加努力的控制注意,这也是成瘾被试在日常生活中有更高的心智游移频率,但在实验条件下心智游移频率较低可能的原因。而非智能手机成瘾被试会更少的评估任务绩效,甚至在任务无关想法频率上非智能手机成瘾被试(37.17±26.78)略高于智能手机成瘾被试(30.51±21.35),根据情境调节假说(Smallwood & Schooler, 2015),可能的原因是对于注意执行控制功能较好的非智能手机成瘾被试,SART任务比较简单,因此注意执行控制功能没有被启动,从而产生更多的任务无关想法。

在任务绩效对应的心智游移的程度上,根据Cheyne等人(2009),反应时变异对应了偶然性的任务疏忽,在此状态下被试可以察觉到注意疏忽,并且会试图去抑制闯入的任务无关想法,从而导致了反应时较大的波动;错误预期对应了一般性的任务疏忽,在此状态下被试已经形成了习惯化的自动反应,通常不易察觉到任务无关想法的产生;遗漏错误对应了反应分离,此时个体有意识的加工已经完全从实验任务分离到了内在无关想法上。一般情况下这三种状态是依次出现的,被试越来越沉浸在心智游移之中(Cheyne et al., 2009)。两组被试在三种任务绩效上差异不显著,成瘾者和非成瘾者在心智游移程度上似乎没有差异,但智能手机成瘾被试的任务无关想法频率与这三种心智游移程度都有显著相关,表明其可能在实验过程中越来越沉浸在心智游移之中。而非智能手机成瘾被试的任务无关想法频率与这三种任务绩效的相关均不显著,表明非成瘾被试的三种任务绩效可能与心智游移无关。这三种任务绩效尤其是变异系数与注意执行控制功能显著相关(Hu, He, & Xu, 2012),因此智能手机成瘾者的注意执行控制功能也有可能受到高频心智游移的影响。

由实验一的结果可知,智能手机成瘾被试的任务绩效与任务无关想法显著相关,这三种任务绩效尤其是变异系数与注意执行控制功能显著相关(Hu et al., 2012),表明智能手机成瘾被试的注意执行控制功能可能更容易受到心智游移的影响,即心智游移可能在智能手机成瘾和注意执行控制功能之间起到调节作用。但是,两组被试在三种任务绩效上差异不显著,可能的原因是实验任务比较简单,两组被试都可以比较好的完成,通过表 1也可以看到三种错误率非常小(0.13%~1.81%)。根据情境调节假说(Smallwood & Schooler, 2015),由于SART任务可能对两组被试的难度要求不一样,导致两组经历的注意执行控制过程可能不一样,成瘾组可能消耗更多的执行控制资源,而非成瘾组则在不启动注意执行控制功能的情况下靠自动化反应就可以达到相同的绩效。另外,上述结果仅能够间接说明智能手机成瘾者的注意执行控制功能比非成瘾者差,不仅任务无关想法和评估表现会作为一种信号来影响被试的反应状态,使之有意识地注意回归(Cheyne et al., 2009),思维探针本身也是一种类似的信号来提醒被试集中注意力(Smallwood & Schooler, 2015)。因此,为进一步探究智能手机成瘾和注意执行控制功能之间的关系,以及心智游移在其中的作用,实验二选用AX-CPT任务,该范式经常被用来研究认知控制(Richmond, Redick, & Braver, 2015),可以进一步细化注意执行控制功能,明确心智游移对不同智能手机成瘾水平被试表征和维持目标能力的影响。

3 实验2实验2根据实验1结果将被试分为高/低频心智游移组(高/低MW),探究心智游移在智能手机成瘾和注意执行控制功能之间所起的调节作用。

3.1 被试同实验一被试,其中有10名被试因为在实验二中缺失反应的试次太多被剔除,余下80名被试。根据实验一的结果,在智能手机成瘾被试中,任务无关想法频率与各心智游移状态对应的任务绩效显著相关,任务无关想法频率更能够代表实验中的心智游移,且任务无关想法频率为实验室测量指标,与实验2所处的情景更加一致,因此选择了任务无关想法作为心智游移的分组标准,根据其中位数(35.00%)将被试分为高MW组和低MW组(Hu et al., 2012; Hao, Wu, Runco, & Pina, 2015),分组后两组的心智游移频率差异显著,t(78)=14.00, p < 0.001,低MW组频率为16.78±10.95,高MW组频率为56.08±13.98。最终非智能手机成瘾+低MW组18人,非智能手机成瘾+高MW组23人,智能手机成瘾+低MW组22人,智能手机成瘾+高MW组17人。

3.2 实验材料实验选用AX-CPT任务,该范式能很好地考察个体表征和维持任务目标的能力,同时也能够反映个体解决冲突的能力(胡楠荼,2012)。在实验中被试需要对高频(70%)的靶试次(有效线索A+有效探针X)和低频(30%)出现的非靶试次(有效线索A+无效探针Y、无效线索B+有效探针X、无效线索B+无效探针Y)做出不同的反应,在这一任务中,被试需要对有效线索进行维持,并且解决无效探针和有效线索间的冲突。通过反应时和错误率可以考察被试解决冲突的能力,通过延长线索和探针之间的时间间隔(Inter Stimulus Interval, ISI)可以考察被试的目标维持能力(Lorsbach & Reimer, 2010),本实验选用1000ms的短ISI,和5000ms的长ISI,ISI的增长意味着对目标维持的难度增大,从而考察被试的目标维持能力。

实验刺激是24个大写字母(因为K和Y形状和靶字母X类似而未被采用),在黑色背景的屏幕中央以白色的36磅Arial字体呈现。

3.3 实验设计和程序实验采用2(智能手机使用:成瘾,非成瘾)×2(心智游移:高频,低频)×2(ISI:1000ms,5000ms)×4(试次类型:AX, AY, BX, BY)混合设计,其中组别(智能手机使用和心智游移)是被试间因素,试次类型和ISI是被试内因素。

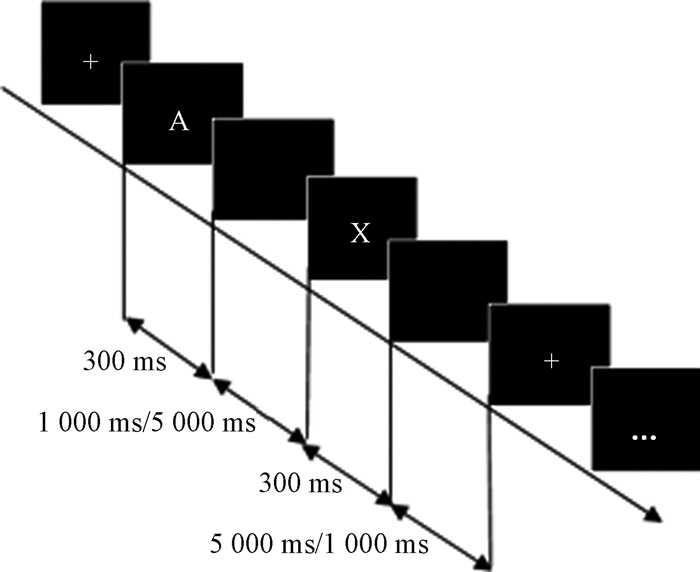

程序参考前人研究(Braver, Satpute, Rush, Racine, & Barch, 2005; Lorsbach & Reimer, 2010; Paxton, Barch, Racine, & Braver, 2008; Richmond et al., 2015; van der Schuur, Baumgartner, Sumter, & Valkenburg, 2015),在每一个试次中,屏幕中央首先出现红色注视点,随后呈现一个线索字母,300ms后线索消失,紧接着呈现黑屏,呈现时间为ISI(1000ms或5000ms),然后呈现探针字母,持续300ms。前后两个试次间的时间间隔(Inter Trial Interval, ITI)随着ISI的变化而改变:ISI为1000ms时,ITI为5000ms,ISI为5000ms时,ITI为1000ms,其间仍然呈现黑屏。要求被试对有效线索A后的有效探针X做出目标反应(按f键),而对其他任何情况都作出非目标反应(按j键),反应要求又快又准。

整个实验一共包含5个组块:练习组块中1000ms的ISI和5000ms的ISI各10个试次;正式试验4个组块,1000ms的ISI和5000ms的ISI各2个组块,它们的顺序进行了被试内平衡,每个组块都由50个试次构成。在所有试次中,靶试次比例为70%,另外3个非靶试次分别占10%,它们以随机的方式呈现。整个实验大约30分钟。实验流程图如图 2。

|

| 图 2 实验二流程图 |

在反应时上,参考前人研究的分析方法(Faust, Balota, Spieler, & Ferraro, 1999; 胡楠荼, 2012; Lorsbach & Reimer, 2010; Paxton et al., 2008),删除反应错误的试次(占所有试次的6.4%),删除正确反应中反应时小于200ms和大于1200ms的试次(占所有试次的1.2%),然后对剩下的反应时进行Z转换,矫正不同被试在总体反应时上的差异。对于每一个被试,先标准化其平均反应时,然后用每个被试在每个因素下的Z值中位数进行统计分析,它反映了不同因素下被试偏离总体反应时的标准差,负值表明反应时更快,正值表明反应时更慢。四组被试在不同因素下的Z值中位数如表 3。

| 组别 | ISI | 试次类型 | |||

| AX | AY | BX | BY | ||

| 非成瘾低MW(n=18) | 1000 | -0.11±0.24 | 0.79±0.30 | -0.40±0.52 | -0.48±0.45 |

| 5000 | -0.17±0.24 | 0.59±0.45 | -0.55±0.44 | -0.51±0.47 | |

| 非成瘾高MW(n=23) | 1000 | -0.15±0.22 | 0.83±0.54 | -0.37±0.54 | -0.47±0.52 |

| 5000 | -0.26±0.24 | 0.79±0.54 | -0.64±0.59 | -0.34±0.53 | |

| 成瘾低MW(n=22) | 1000 | -0.20±0.20 | 0.73±0.35 | -0.43±0.38 | -0.48±0.56 |

| 5000 | -0.17±0.24 | 0.85±0.72 | -0.67±0.34 | -0.60±0.32 | |

| 成瘾高MW(n=17) | 1000 | -0.12±0.27 | 0.77±0.36 | -0.37±0.58 | -0.22±0.54 |

| 5000 | -0.15±0.21 | 0.63±0.59 | -0.65±0.74 | -0.53±0.56 | |

因为靶试次(AX)和非靶试次做的反应不同,试次数量差距也比较大(AX有70试次,AY、BX、BY分别有10试次),所以将靶试次和非靶试次分开进行统计分析。

首先对靶试次的Z转换反应时进行2(智能手机使用:成瘾,非成瘾)×2(心智游移:高频,低频)×2(ISI:1000ms,5000ms)的混合方差分析。结果显示智能手机成瘾与心智游移的交互作用显著(如图 3),F(1, 76)=4.75, p < 0.05, ηp2=0.06。在非智能手机成瘾被试中,高频心智游移被试的Z转换反应时(M=-0.21, SD=0.11)显著低于低频心智游移的Z转换反应时(M=-0.14, SD=0.10),t(39)=2.04, p < 0.05。在智能手机成瘾被试中,高频心智游移被试和低频心智游移被试的Z转换反应时没有显著差异。表明对于非智能手机成瘾被试,高频心智游移的被试反应更快。

|

| 图 3 靶试次上智能手机成瘾与心智游移的交互作用 注:高/低MW分别为高/低频心智游移、下同 |

对非靶试次的Z转换反应时进行2(智能手机使用:成瘾,非成瘾)×2(心智游移:高频,低频)×2(ISI:1000ms,5000ms)×3(试次类型:AY,BX,BY)的混合方差分析。结果显示ISI的主效应显著,F(1, 76)=7.04, p < 0.01, ηp2=0.09,ISI为1000ms时的Z转换反应时(M=-0.01, SD=0.03)显著大于ISI为5000ms时的Z转换反应时(M=-0.14, SD=0.04),p < 0.01,表明随着需要维持线索字母的时间(ISI)的增长,所有被试的反应都有所加快。试次类型的主效应显著,F(2, 152)=233.43, p < 0.001, ηp2=0.75,AY试次的Z转换反应时(M=0.75, SD=0.05)显著高于BX试次(M=-0.51, SD=0.05),p < 0.01,也显著高于BY试次(M=-0.45, SD=0.04),p < 0.01,而BX试次和BY试次的Z转换反应时没有显著差异,表明所有被试在AY试次上都受到目标线索字母A的影响,需要更长的时间来处理惯性反应与非探针字母Y之间的矛盾。

3.4.2 错误率结果四组被试在不同试次类型和ISI下的错误率如表 4,和反应时的统计分析一样,将靶试次和非靶试次的错误率分开进行分析。

| 组别 | ISI | 试次类型 | |||

| AX | AY | BX | BY | ||

| 非成瘾低MW | 1000 | 3.18±3.91 | 5.56±6.16 | 10.56±8.73 | 3.33±5.94 |

| 5000 | 6.90±11.22 | 15.56±16.53 | 13.89±15.01 | 6.11±11.45 | |

| 非成瘾高MW | 1000 | 3.60±4.12 | 12.61±12.14 | 13.04±14.90 | 6.09±12.34 |

| 5000 | 5.22±4.99 | 15.65±13.08 | 13.91±17.25 | 6.09±13.05 | |

| 成瘾低MW | 1000 | 4.29±5.01 | 10.91±13.06 | 12.73±13.86 | 9.55±15.58 |

| 5000 | 6.05±6.59 | 15.91±16.81 | 16.36±14.97 | 10.45±15.27 | |

| 成瘾高MW | 1000 | 2.60±3.65 | 5.29±10.68 | 7.65±10.91 | 7.06±9.85 |

| 5000 | 4.12±4.59 | 13.53±15.39 | 16.47±16.93 | 11.18±14.09 | |

对靶试次(AX)的错误率进行2(智能手机使用:成瘾,非成瘾)×2(心智游移:高频,低频)×2(ISI:1000ms,5000ms)的混合方差分析。结果显示ISI的主效应显著,F(1, 76)=9.22, p < 0.01, ηp2=0.11,ISI为1000ms时的错误率(M=3.42, SD=0.48)显著低于ISI为5000ms时的错误率(M=5.56%, SD=0.81), p < 0.01,表明随着需要维持线索字母时间的增长,所有被试在靶试次上的错误率都显著增大。其它主效应和交互作用均不显著。

对非靶试次的错误率进行2(智能手机使用:成瘾,非成瘾)×2(心智游移:高频,低频)×2(ISI:1000ms,5000ms)×3(试次类型:AY,BX,BY)的混合方差分析。结果显示,ISI×智能手机成瘾×心智游移三阶交互作用显著(如图 4),F(1, 76)=4.95, p < 0.05, ηp2=0.06。进一步检验简单交互作用发现,在高频心智游移组,ISI与智能手机成瘾交互作用显著,F(1, 38)=7.22, p < 0.05, ηp2=0.16,进一步分析三阶交互作用的简单效应,在高频心智游移的智能手机成瘾被试中,ISI为5000时的错误率(M=13.73, SD=12.24)显著高于ISI为1000时的错误率(M=6.67, SD=6.77),t(16)=-4.01, p < 0.01。同时,智能手机成瘾的主效应并不显著。以上结果表明随着需要维持线索字母时间的增长,智能手机成瘾被试并不会有更高的错误率,低频心智游移的智能手机成瘾被试也不会有更高的错误率,仅对于高频心智游移的智能手机成瘾被试,错误率显著增大,表明心智游移存在着调节作用。

|

| 图 4 非靶试次上ISI×智能手机成瘾×心智游移的交互作用 |

实验二结果显示,在高频出现的靶试次上,对于非智能手机成瘾者,高频心智游移的被试比低频心智游移的被试反应更快,高频心智游移的智能手机成瘾被试的非靶试次错误率会随着需要维持线索字母时间的增长显著增大,而对于低频心智游移的智能手机成瘾被试,维持线索字母时间的增长对其错误率没有影响,与假设基本相符,表明心智游移在智能手机成瘾和注意执行控制功能之间起到调节作用:高频心智游移的智能手机成瘾者的注意执行控制功能更差,而低频心智游移的智能手机成瘾者的注意执行控制功能与非成瘾者没有显著差异。但是低频心智游移的非智能手机成瘾被试在靶试次反应更慢,这与假设及实验一结果不符。

高频心智游移的智能手机成瘾被试在非靶试次更难以维持线索字母,与实验一结果显示的智能手机成瘾被试的注意执行控制功能更容易受到心智游移影响的结果相似。相比之下高频心智游移的非智能手机成瘾被试在靶试次反应更快,也与实验一结果显示的非智能手机成瘾被试的注意执行控制功能不受心智游移影响的结果相似。但是低频心智游移的非智能手机成瘾被试和高频心智游移的智能手机成瘾被试的行为结果有相同的趋势(两者都在靶试次反应更慢),综合实验一结果和前人研究,这一相同的趋势并不代表相同的意义。对于低频心智游移的非成瘾被试,其注意执行控制功能较好(Chen et al., 2016; 汪海彬等, 2015),有较浅的心智游移状态,产生心智游移的频率又比较小,此类被试应该属于注意执行控制功能良好且受到自身内源性干扰较少的被试。Smallwood, McSpadden和Schooler (2007)的研究指出,在No-go这类的实验任务中,被试被要求持续监控他们的表现从而克服出现一看到刺激就按键的不小心行为,所以理想的表现是出现较长的有控制的反应时,如果出现无意识的心智游移阻止了任务绩效监控,则显示出较短的反应时;另一方面如果被试在任务中意识到了自己心智游移就会保持监控任务绩效的能力,反应时会较长。从四组被试的反应时来看,除AY试次外,所有试次的Z转换反应时都为负数,小于所有试次的平均反应时,表明在AY试次下被试需要对有效线索A维持,同时抑制住对无效探针Y的反应,需要认知加工的过程更长,这一过程即是注意执行控制功能起作用的过程,反应时更长,而在其它条件下被试都形成了相对习惯化的反应,这一结果与Smallwood等(2007)的研究一致。根据情境调节假说(Smallwood & Schooler, 2015),在难度较小的实验1中非成瘾被试可能未启动注意执行控制功能,在难度较大的实验2中,低频心智游移的非智能手机成瘾被试在靶试次中反应时较长可能恰恰是注意执行控制功能在起作用的结果,良好的注意执行控制功能时刻监控着任务绩效。当然这一解释也适用于高频心智游移的智能手机成瘾被试的结果,其靶试次中反应更慢可能也和实验1一样在主动的启动注意执行控制功能,但也与低频心智游移的非成瘾被试的注意执行控制功能所起的作用有所不同,前者除了控制实验任务的完成之外还需要监控并抑制心智游移的产生,从数据结果中也可以看出前者的Z转换反应时(M=-0.11, SD=0.15)要比后者(M=-0.13, SD=0.10)略大。因此,低频心智游移的非智能手机成瘾被试和高频心智游移的智能手机成瘾被试的行为结果有相同的趋势,可能恰恰说明了低频心智游移的非智能手机成瘾被试的注意执行控制功能在起作用,是该组被试注意执行控制功能较好的表现;而高频心智游移的智能手机成瘾被试的注意执行控制功能也在起作用,但相比前者能力可能更差。

4 总讨论本研究发现,与非智能手机成瘾被试相比,智能手机成瘾被试的任务绩效更容易受到高频心智游移的影响;同时,高频心智游移的智能手机成瘾被试在SART任务中更需要自主启动注意执行控制功能监控并抑制心智游移的产生,在AX-CPT任务中更难完成目标的维持。心智游移在智能手机成瘾和注意执行控制之间起到调节作用:高频心智游移的智能手机成瘾者的注意执行控制功能更差,而低频心智游移则在一定程度上降低了智能手机成瘾对注意执行控制功能的影响。

在心智游移的三种状态中,最关键的一点是能否意识到心智游移的产生,这既体现了注意执行控制功能的监控,又是注意执行控制功能被启动的关键。而能否意识到心智游移的产生实际上是“元意识”的作用(Smallwood & Schooler, 2015)。元意识即对当前意识内容的外显知觉(Schooler et al., 2011),Smallwood等(2007)的研究在思维探针中除了要求被试选择任务中是否产生了心智游移,还要求被试判断自己是否意识到了心智游移,发现无意识的心智游移与超快反应和更差的任务绩效有关。研究发现饮酒(Sayette, Reichler, & Schoole 2009)和吸烟(Sayette, Schoole, & Reichler, 2010)都容易造成更多无元意识的心智游移,以及由此导致的阅读任务绩效变差,在这些研究中元意识的降低是因为对成瘾物渴望所导致的执行失败。Stothart等(2015)也指出相比于注意执行控制功能本身,电子设备对注意等认知功能的影响更取决于个体实施注意执行控制功能的能力和技巧。本研究实验一的结果显示智能手机成瘾被试更容易受到心智游移的影响处于反应分离状态,即无法意识到心智游移产生的状态,可能智能手机成瘾与酒精和香烟这类物质成瘾一样也比较容易造成元意识的降低,导致执行控制的失败。但是仅由此来判断被试的元意识是否起作用只是本研究的推测,如进一步探究智能手机成瘾被试的心智游移是否缺乏元意识,还需要进一步探索直接证据。

本研究发现的意义在于,从内源性干扰——心智游移的角度探讨了智能手机成瘾者的注意执行控制功能,进一步探究出智能手机成瘾者注意执行控制功能受到的干扰独立于成瘾线索的原因之一,丰富了智能手机成瘾与认知功能相关的研究。另外,已有研究表明鼓励被试对自己的思维意识进行自我发现能够增强元意识(Zedelius, Broadway, & Schooler, 2015),有元意识的心智游移对注意执行控制功能的影响更小,并且在意识到心智游移产生的时候可以主动启动注意执行控制功能,避免注意执行控制功能的失败,这一点可以在以后的研究尤其是干预研究中进一步探索。

本研究的实验范式存在一定的局限性。在实验一中,思维探针随机出现在实验进行的过程中,会破坏被试本身的意识状态,使报告的结果可能存在一些偏差。SART的实验范式已有一些更新,比如Smallwood和Schooler(2015)认为在实验结束或者block结束之后再报告心智游移状态比较好。这在进一步的研究中可以进行范式的改进。另外,结合自我发现式和探针式的口头报告还可以探测出元意识的参与与否,一旦被试在探针式报告中出现心智游移,但是没有自我发现,就可以推测在探针之前被试对于心智游移没有意识(Zedelius et al, 2015)。这些都可以在未来的实验中进行进一步的完善和探讨。

5 结论本研究结果表明,相比于非成瘾者,智能手机成瘾者的代表心智游移程度的任务绩效与心智游移的相关更显著,心智游移在智能手机成瘾和注意执行控制功能之间起到调节作用:随着需要维持目标时间的增长,高频心智游移的智能手机成瘾被试的错误率会显著增大,而低频心智游移的智能手机成瘾被试的错误率没有显著变化。

| Braver T. S., Satpute A. B., Rush B. K., Racine C. A., & Barch D. M. (2005). Context processing and context maintenance in healthy aging and early stage dementia of the alzheimer's type. Psychology & Aging, 20(1), 33-46. |

| Chen C. Y., Huang M. F., Yen J. Y., Chen C. S., Liu G. C., & Yen C. F. (2015). Brain correlates of response inhibition in Internet gaming disorder. Psychiatry and clinical neurosciences, 69, 201-209. DOI: 10.1111/pcn.2015.69.issue-4. |

| Chen J., Liang Y., Mai C., Zhong X., & Qu C. (2016). General deficit in inhibitory control of excessive smartphone users:Evidence from an event-related potential study. Frontiers in psychology, 7, 511-519. |

| Cheyne J. A., Solman G. J. F., Carriere J. S. A., & Smilek D. (2009). Anatomy of an error:A bidirectional state model of task engagement/disengagement and attention-related errors. Cognition, 111, 98-113. DOI: 10.1016/j.cognition.2008.12.009. |

| Faust M. E., Balota D. A., Spieler D. H., & Ferraro F. R. (1999). Individual differences in information-processing rate and amount:implications for group differences in response latency. Psychological Bulletin, 125, 777-799. DOI: 10.1037/0033-2909.125.6.777. |

| Forster S., & Lavie N. (2014). Distracted by your mind? Individual differences in distractibility predict mind wandering. Journal of Experimental Psychology:Learning, Memory, and Cognition, 40, 261-260. |

| Hadlington L. J. (2015). Cognitive failures in daily life:Exploring the link with Internet addiction and problematic mobile phone use. Computers in Human Behavior, 51, 75-81. DOI: 10.1016/j.chb.2015.04.036. |

| Hu N., He S., & Xu B. (2012). Different efficiencies of attentional orienting in different wandering minds. Consciousness & Cognition, 21, 139-148. |

| Hao N., Wu M., Runco M. A., & Pina J. (2015). More mind wandering, fewer original ideas:Be not distracted during creative idea generation. Acta psychologica, 161, 110-116. DOI: 10.1016/j.actpsy.2015.09.001. |

| Jeong S. H., Kim H. J., Yum J. Y., & Hwang Y. (2016). What type of content are smartphone users addicted to? SNS vs. games. Computers in Human Behavior, 54, 10-17. DOI: 10.1016/j.chb.2015.07.035. |

| Jeromin F., Nyenhuis N., & Barke A. (2016). Attentional bias in excessive Internet gamers:Experimental investigations using an addiction Stroop and a visual probe. Journal of behavioral addictions, 5, 32-40. DOI: 10.1556/2006.5.2016.012. |

| Jeromin F., Rief W., & Barke A. (2016). Using two web-based addiction Stroops to measure the attentional bias in adults with Internet Gaming Disorder. Journal of behavioral addictions, 5, 666-673. DOI: 10.1556/2006.5.2016.075. |

| Kwon M., Kim D. J., Cho H., & Yang S. (2013). The smartphone addiction scale:Development and validation of a short version for adolescents. PLoS ONE, 8(12), e83558. DOI: 10.1371/journal.pone.0083558. |

| Lee H., Ahn H., Choi S., & Choi W. (2014). The SAMS:Smartphone addiction management system and verification. Journal of medical systems, 38(1), 1-10. DOI: 10.1007/s10916-013-0001-1. |

| Lee E. B. (2015). Too much information heavy smartphone and facebook utilization by African American young adults. Journal of Black Studies, 46, 44-61. DOI: 10.1177/0021934714557034. |

| Lin Y. H., Chang L. R., Lee Y. H., Tseng H. W., Kuo T. B., & Chen S. H. (2014). Development and validation of the smartphone addiction inventory. PLoS one, 6(9), e98312. |

| Liu G. C., Yen J. Y., Chen C. Y., Yen C. F., Chen C. S., & Lin W. C. (2014). Brain activation for response inhibition under gaming cue distraction in internet gaming disorder. The Kaohsiung journal of medical sciences, 30, 43-51. DOI: 10.1016/j.kjms.2013.08.005. |

| Lorsbach T. C., & Reimer J. F. (2010). Developmental differences in cognitive control:Goal representation and maintenance during a continuous performance task. Journal of Cognition and Development, 11, 185-216. DOI: 10.1080/15248371003699936. |

| Mason M. F., Norton M. I.., Van Horn J. D., Wegner D. M, Grafton S.T., & Macrae C. N. (2007). Wandering minds:The default network and stimulus-independent thought. Science, 315, 393-395. DOI: 10.1126/science.1131295. |

| McVay, J. C., & Kane, M. J. (2010) Does mind wandering reflect executive function or executive failure? Comment on Smallwood and Schooler (2006) and Watkins (2008). Psychological Bulletin, 136, 188-197. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20192557 |

| Moisala M., Salmela V., Hietajärvi L., Salo E., Carlson S., & Salonen O. (2016). Media multitasking is associated with distractibility and increased prefrontal activity in adolescents and young adults. Neuroimage, 134, 113-121. DOI: 10.1016/j.neuroimage.2016.04.011. |

| Mok J. Y., Choi S. W., Kim D. J., Choi J. S., Lee J., & Ahn H. (2014). Latent class analysis on internet and smartphone addiction in college students. Neuropsychiatric Disease and Treatment, 10, 817-828. |

| Paxton J. L., Barch D. M., Racine C. A., & Braver T. S. (2008). Cognitive control, goal maintenance, and prefrontal function in healthy aging. Cerebral Cortex, 18, 1010-1028. DOI: 10.1093/cercor/bhm135. |

| Richmond L. L., Redick T. S., & Braver T. S. (2015). Remembering to prepare:The benefits (and costs) of high working memory capacity. Journal of Experimental Psychology:Learning, Memory, and Cognition, 41, 1764-1777. DOI: 10.1037/xlm0000122. |

| Smallwood J., & Schooler J. W. (2015). The science of mind wandering:empirically navigating the stream of consciousness. Annual review of psychology, 66, 487-518. DOI: 10.1146/annurev-psych-010814-015331. |

| Sayette M. A., Schooler J. W., & Reichle E. D. (2010). Out for a Smoke The Impact of Cigarette Craving on Zoning Out During Reading. Psychological science, 21, 26-30. DOI: 10.1177/0956797609354059. |

| Sayette M. A., Reichle E. D., & Schooler J. W. (2009). Lost in the sauce the effects of alcohol on mind wandering. Psychological Science, 20, 747-752. DOI: 10.1111/j.1467-9280.2009.02351.x. |

| Sarwar M., & Soomro T. R. (2013). Impact of smartphone's on society. European journal of scientific research, 98, 216-226. |

| Smallwood J., McSpadden M., & Schooler J. W. (2007). The lights are on but no one's home:Meta-awareness and the decoupling of attention when the mind wanders. Psychonomic Bulletin & Review, 14, 527-533. |

| Schooler J. W., Smallwood J., Christoff K., Handy T. C., Reichle E. D., & Sayette M. A. (2011). Meta-awareness, perceptual decoupling and the wandering mind. Trends in cognitive sciences, 15, 319-326. |

| Stothart C., Mitchum A., & Yehnert C. (2015). The attentional cost of receiving a cell phone notification. Journal of experimental psychology:human perception and performance, 41, 893-897. DOI: 10.1037/xhp0000100. |

| Thornton B., Faires A., Robbins M., & Rollins E. (2014). The mere presence of a cell phone may be distracting:implications for attention and task performance. Social Psychology, 45, 479-488. DOI: 10.1027/1864-9335/a000216. |

| Van der Schuur W. A., Baumgartner S. E., Sumter S. R., & Valkenburg P. M. (2015). The consequences of media multitasking for youth:A review. Computers in Human Behavior, 53, 204-215. DOI: 10.1016/j.chb.2015.06.035. |

| Ward A. F., Duke K., Gneezy A., & Bos M. W. (2017). Brain drain:The mere presence of one's own smartphone reduces available cognitive capacity. Journal of the Association for Consumer Research, 2, 140-154. DOI: 10.1086/691462. |

| Wilmer H. H., Sherman L. E., & Chein J. M. (2017). Smartphones and cognition:A review of research exploring the links between mobile technology habits and cognitive functioning. Frontiers in Psychology, 8, 605-921. DOI: 10.3389/fpsyg.2017.00605. |

| Zedelius C. M., Broadway J. M., & Schooler J. W. (2015). Motivating meta-awareness of mind wandering:A way to catch the mind in flight?. Consciousness and cognition, 36, 44-53. DOI: 10.1016/j.concog.2015.05.016. |

| 戴珅懿, 马庆国, 王小毅. (2011). 网络游戏成瘾者对成瘾相关线索的注意偏向:一项ERP研究. 心理科学, 34, 1302-1307. |

| 胡楠荼. (2012). 心智游移与注意网络的关系(博士学位论文), 浙江大学, 杭州. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10335-1013303447.htm |

| 刘勤学, 杨燕, 林悦, 余思, 周宗奎. (2017). 智能手机成瘾:概念、测量及影响因素. 中国临床心理学杂志, 25, 82-87. |

| 雷雳, 杨洋. (2007). 青少年病理性互联网使用量表的编制与验证. 心理学报, 39, 688-696. |

| 宋晓兰, 王晓, 唐威. (2011). 心智游移:现象、机制及意义. 心理科学进展, 19, 499-509. |

| 苏双, 刘勤学, 潘婷婷, 王宇静. (2014). 大学生智能手机成瘾与自我控制的关系. 中国学校卫生, 35, 155-157. |

| 苏双, 潘婷婷, 刘勤学, 陈潇雯, 王宇静, 李明月. (2014). 大学生智能手机成瘾量表的初步编制. 中国心理卫生杂志, 28, 392-397. DOI: 10.3969/j.issn.1000-6729.2014.05.013. |

| 汪海彬, 陶炎坤, 徐宏图. (2015). 不同手机依赖程度大学生的抑制控制特点. 中国心理卫生杂志, 29, 226-229. DOI: 10.3969/j.issn.1000-6729.2015.03.012. |

| 王寅宜, 宋晓兰. (2011). 心智游移及其相关现象的测量. 浙江外国语学院学报(3), 101-108. |

2018, Vol. 34

2018, Vol. 34