国家教育部主管、北京师范大学主办。

文章信息

- 李相南, 李志勇, 张丽. 2017.

- LI Xiangnan, LI Zhiyong, ZHANG Li. 2017.

- 青少年社会支持与攻击的关系:自尊、自我控制的链式中介作用

- Relationships between Social Support and Aggression of Adolescents:The Chain Mediating Roles of Self-Esteem and Self-Control

- 心理发展与教育, 33(2): 240-248

- Psychological Development and Education, 33(2): 240-248.

- http://dx.doi.org/10.16187/j.cnki.issn1001-4918.2017.02.13

2. 淮南师范学院学生心理健康教育中心, 淮南 232038

2. Mental Health Education Center, Huainan Normal University, Huainan 232038

攻击是一种故意伤害他人,并给他人的身体和心理带来伤害的行为(Anderson & Bushman, 2002),并且广泛存在于青少年这一群体中。研究指出,攻击是影响青少年心理发展的重要因素之一(李宏利, 宋耀武, 2004),同时也是衡量青少年心理素质和心理健康的重要指标(姜永志, 张海钟, 李娜, 2011),会对个体的行为和心理发展产生深远影响,因此十分有必要对青少年攻击的影响因素进行探讨。

关于攻击的理论主要有认知新联结理论、社会学习理论、生物学理论和脚本理论等,但Anderson等人(2002)提出的一般攻击模型(General aggression model)对已有攻击理论进行了整合、扩展,着眼于“环境中的个体”,用于解释特定情境下攻击的发生机制问题。一般攻击模型指出个体的内部变量(如人格特质、态度和基因等)和外部环境变量(如攻击线索、挑衅、挫折)的输入共同影响攻击行为。该模型与社会生态系统理论是相一致的,即都重视内外因素对个体的影响。根据社会生态系统理论,发展个体嵌套于相互影响的一系列环境之中,在这些系统中,系统与个体相互作用并影响着个体发展,个体与环境构成的生态系统是个体心理发展研究的基本单元(景璐石, 吴燕, 徐涛, 徐科, 徐平, 王铮, 2014)。目前一般攻击模型已

得到了许多实证研究的支持(Bushman, & Anderson, 2002; Gilbert, Daffern, Talevski, & Oqloff, 2015; Mueller-Dombois, 2013),但这些研究往往是将外部变量和内部变量并列起来,探讨他们共同的影响,而没有系统探讨外部变量如何作用于内部变量,内部变量如何作用于攻击。研究强调,个体的内部状态非常容易受到外部因素的影响(如群体规模、社会关系)(Insko, Schopler, Hoyle, & Graetz, 1989)。因此,为了深化对人类攻击的理解,本研究拟在以一般攻击模型和社会生态系统理论为基础,从变量间链式中介关系的角度,探讨环境因素通过心理因素作用于青少年攻击的深层内在机制。

以往的很多研究表明,社会支持、自尊和自我控制是影响青少年攻击的重要因素。首先,社会支持是影响青少年攻击的一个重要的环境因素(景璐石等, 2014),它是指在社会生存环境下,个体得到来自社会各方面的心理和物质支持或援助(顾瑜琦, 刘克俭, 2004)。社会支持的主效应模型认为,社会支持对个体的心理健康具有保健作用,无论个体是否处于压力状态,只要增加社会支持,对个体都是有益的(Higgins & Kruglanski, 1996)。对留守未成年犯的相关研究表明社会支持对攻击具有显著的预测作用,增加外界对未成年犯的支持,能从一定程度上少其攻击(赵兰, 唐娟, 李科生, 2011)。国外一项对来自嗜酒家庭儿童的横向研究表明,社会支持能显著预测其攻击、犯罪等行为问题,并且母亲、老师和同伴支持与其在不同发展阶段的行为问题均呈负相关关系(Grzegorzewska & Cierpiałkowska, 2014)。也有研究表明,社会支持在负性生活事件和抑郁症、紧张情绪、攻击之间能够起到缓冲作用(Hyde & Gorka, 2011),起到维护个体的心理健康的作用。由此可见,社会支持与攻击关系密切,它可以减少个体对压力事件的感知,提供应对压力的策略,增强克服困难的能力,增加积极情感,降低其攻击发生的可能性。

其次,自尊是影响青少年攻击的一个重要的心理因素,它是指人们感受或评价他们自己的特定方式,是构成自我的重要成分之一(申自力, 蔡太生, 2007)。关于自尊与攻击间的关系一直备受争议,目前主要有三种观点:(1) 低自尊与高攻击有关(Donnellan, & Caspi, 2005; 胡志海, 2009; Zeigler-Hill, Enjaian, Holden, & Southard, 2014)。例如,对网络行为失范大学生的内隐攻击和自尊的实验研究结果表明,低自尊对个体情绪、行为有着显著影响,此类人群比高自尊者易觉察到来自他人的消极反馈而对积极反馈不敏感,因而更易体验到愤怒、敌意,并随之产生失范行为(胡志海, 2009)。(2) 高自尊与高攻击有关(Salmivalli, Kaukianinen, Kaistaniemi, & Lagerspetz, 1999; 杨晓慧, 张林, 2011)。这些研究往往认为,低自尊者的社会功能和心理功能优于高自尊者,他们面对问题时会采取不同的防卫方式。高自尊者具有寻求冒险的特征,比较喜欢挑战性的情境,因此更可能表现出攻击。(3) 自尊与攻击没有关系(Barry, Grafeman, Adler, & Pickard, 2007; Bushman & Baumeister, 1998)。他们往往认为是自恋而不是自尊导致了攻击的产生。例如,Barry和Grafeman等人(2007)对青少年自恋、自尊和犯罪间关系的研究发现,真正和攻击有关的是自恋,而非自尊。到底是低自尊与高攻击有关?还是说高自尊与高攻击有关?亦或是二者毫无关系?对同一问题产生的结果差异如此之大,有必要对自尊和攻击间的关系进行重复验证,并且我们猜想二者间的关系可能受到其他变量的影响。

此外,自我控制是影响青少年攻击的又一重要心理因素,它是一种调节、操作、控制个人冲动性的想法、情感和行为的能力(Telzer, Masten, Berkman, Lieberman, & Fuligni, 2011)。犯罪的一般理论认为,所有犯罪行为及问题行为的核心在于缺乏自我控制(Gottfredson & Hirschi, 1990)。具有高自我控制能力的个体能够按照情境需要和自身意图主动对其认知、情绪和行为施加影响,抑制不良反应及唤醒优势反应(韩小慧, 2011),从而避免攻击等危害行为的产生。Watkins和Dilillo等人(2015)对亲密伴侣(异性夫妇)间的攻击研究发现,短期自我控制的耗竭会降低对冲动情绪的控制能力,引发更多的反应性攻击,而增加自我控制则有利于减少伴侣间的攻击倾向。一项对青少年低自我控制、同伴犯罪和攻击关系研究发现,低自我控制和同伴犯罪均能正向预测攻击,且低自我控制通过同伴犯罪对青少年攻击产生间接影响(Pung, Yaacob, Baharudin, & Osman, 2015)。其他有关自我控制与攻击的关系研究也均表明低自我控制可能会导致攻击行为或者普遍的攻击倾向,而这些攻击和暴力行为可以通过自我控制的提高得以遏制(Denson, Capper, Oaten, Friese, & Schofield, 2011; Hamama & Ronen, 2012; Teng, Li, & Liu, 2014)。由此可见,自我控制和攻击的关系十分密切,可能对攻击产生直接的显著影响。

自我控制和自尊均是自我的重要成分。良好的自尊有利于提高自我控制能力,而低自尊者一般对自己持有消极的评价,认为自己不如别人,处理生活事件时往往缺乏自信,倾向于发生逃避和依赖行为,自我控制能力较弱(何灿, 夏勉, 2012)。此外,辛自强等人的研究表明,自我控制是影响自尊与攻击、自尊与网络游戏成瘾间关系的第三变量,发挥中介作用(何灿, 夏勉, 2012; 黄曼, 2012; 辛自强, 池丽萍, 耿柳娜, 赵秀梅, 王炯, 2007),所以自尊可能通过自我控制对青少年的攻击产生影响。另一方面,自尊是在社会化过程中形成的,是对自己持有的肯定或否定的态度,受到家庭、学校、社会文化等因素的影响(张奇, 王景, 2007)。研究指出,源于他人的积极关注形式,如赞许和尊敬等是决定自尊的要素,这种赞许和尊敬可称作社会支持(刘毅, 张华, 1998)。自尊的结果模型认为积极/正向的社会支持会让个体产生更高的自尊或者更高的社会价值感(Marshall, Parker, Ciarrochi, & Heaven, 2014)。作为一种重要的应对资源,它可以提高个体的自我评价水平,帮助个体形成良好的自我形象,使其获得自尊,增强自我效能感(杨奎臣, 2003; 陈卫, 2009)。研究表明,社会支持对自尊具有正向预测作用(Behnke, Bámaca-Colbert, Plunkett, & Sands, 2011; Hill, Burdette, Jokinen-Gordon, & Brailsford, 2013; Mcmahon, Felix, & Nagarajan., 2011),它可以通过自尊对主观幸福感和生活满意度产生显著影响(陈容, 李丹, 2013; 贾继超, 刘金同, 王旸, 张燕, 陈洁, 2014; Kong, Ding, & Zhao, 2015; Zhao, Wang, & Kong, 2014)。社会支持的缺乏会对个体的自尊心造成严重的破坏(Hill et al., 2013)。从上述分析可以看出,社会支持的获得对自尊的培养具有良好的促进作用,而自尊又有可能通过自我控制对攻击产生间接影响,因此,本研究猜想,是否社会支持会通过依次作用于自尊、自我控制来影响青少年的攻击?

综上可知,青少年的攻击既会受到外部环境的影响,也会受到自身心理因素的影响, 它们共同影响攻击行为的产生(杨丽珠, 杜文轩, 沈悦, 2011)。虽然已有研究表明社会支持或自尊和自我控制与青少年攻击是有密切关系的,但以往大多数研究通常孤立地考察社会支持或自尊、自我控制对攻击的影响,很少有研究将三者结合起来。因此,本研究在以往研究的基础上,把社会支持作为环境因素,自尊和自我控制作为心理因素,将三者统合起来考察其对青少年攻击的影响,探讨环境因素(社会支持)是如何通过依次作用于其心理因素(自尊和自我控制)来影响攻击的,以便更为有效地揭示青少年攻击产生的内在机制。

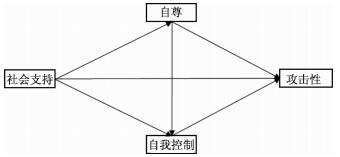

故基于以往研究,本研究以中国青少年为对象,在重复验证自尊与攻击关系的同时,系统探讨社会支持对攻击的作用机制,并提出如下假设:(1) 自尊与攻击呈显著负相关关系,即低自尊与高攻击有关;(2) 自我控制在社会支持和攻击以及自尊和攻击间起中介作用;(3) 自尊、自我控制在社会支持和攻击间起链式中介作用,即社会支持依次通过自尊、自我控制对攻击产生影响。本研究提出的社会支持、自尊、自我控制和攻击间关系的假设模型如图 1所示。

|

| 图 1 自尊和自我控制在社会支持与攻击关系间的假设模型 |

采用方便取样法,在某中学以班级为单位从初一、初二、高一和高二各个年级随机选取两个班,共发放559份问卷,获得有效问卷505份,有效率为90.3%。其中男生259人,女生246人;初一、初二及高一、高二年级被试分别为144、111、128和122人,其平均年龄分别为12.60±0.78、13.41±0.60、15.49±0.65和16.55±0.59,所有被试平均年龄为14.47岁,标准差为1.73。

2.2 研究工具 2.2.1 社会支持系统量表该量表由辛自强等人(2007)修订,共有23个项目,分为家人支持、朋友支持和其他支持三个因子。该量表采用4级评分,1代表“非常不赞同”,4代表“非常赞同”。其中有6个反向计分题,即项目3、10、13、16、21和22,对这6个项目进行反转处理之后,所有项目得分越高表明被试所获得的社会支持越多。该量表在本次测量中的内部一致性系数为0.90。

2.2.2 自尊量表该量表由Rosenberg(1965)编制,共有10个项目,采用4级评分,1为“非常不同意”,4为“非常同意”。其中有5个反向计分题,即项目3、5、8、9和10,对这5个项目进行反转处理之后,总分越高表明被试自尊水平越高。该量表在本次测量中的内部一致性系数为0.81。

2.2.3 自我控制量表该量表由Tangney等人(2004)修订,共13个项目,采用5级评分,1代表“完全不符合”,5代表“完全符合”。其中有4个反向计分题,即项目1、6、9和11,对这4个项目进行反转处理之后,总分越高表明被试自我控制越差。该量表在本次测量中的内部一致性系数为0.78。

2.2.4 攻击量表该量表由Buss和Perry(1992)编制,共29个项目,采用5级评分,其中1代表“完全不符合”,5代表“完全符合”。其中有两个反向计分项目,即项目9和项目16,对这两个项目进行反转处理之后,所有项目得分的平均分越高表明被试攻击越强。该量表在本次测量中的的内部一致性系数为0.87。

2.3 统计方法采用SPSS18.0进行相关分析和回归分析,并利用Amos Bayesian SEM进行链式中介效应模型检验。本法特色在于研究者可以明确地运用对于模式参数的先验知识,已获致参数估计值之事后概率分布,因而可以改善参数估计值及更适合适用于小样本上,并且可以避免不合理之模式参数值出现(如负的方差),或进行自订参数函数的估计与检验(李茂能, 2011)。

3 研究结果 3.1 共同方法偏差检验共同方法偏差是由于同样的数据来源或者评分者、同样的测量环境、项目语境以及项目本身特征所造成的预测变量与效标变量之间人为的共变,属于系统误差,会对研究结果造成严重的混淆并对结论存在潜在的误导(周浩, 龙立荣, 2004)。共同方法偏差的统计检验与控制方法有多种,一般常采用Harman单因素检验法来考察研究是否存在共同方法偏差,即使用验证性因素分析法从所涉及的几个变量中抽取一个公共因素。数据结果显示数据和模型不能有效拟合(χ2/df=50.06, NFI=0.74, RFI=0.24, IFI=0.75, CFI=0.75, RMSEA=0.31),这说明研究中虽然采用的是问卷调查方式,但并不存在严重的共同方法变异。

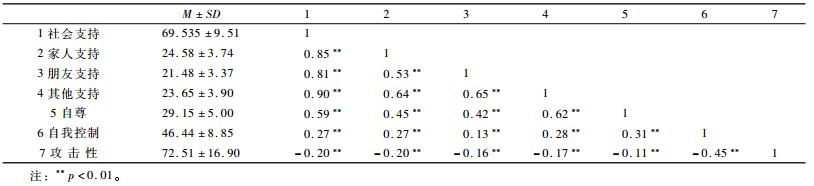

3.2 社会支持、自尊、自我控制与青少年攻击的描述性分析采用偏相关法控制年龄和性别变量对社会支持各维度及总分与自尊、自我控制、攻击间的相关关系进行了分析。表 1列出了各主要变量的平均数、标准差和相关矩阵。

由表 1可知,社会支持总分及各维度与自尊和自我控制呈显著正相关,与攻击呈显著负相关;自尊与自我控制呈显著正相关,与攻击呈显著负相关;自我控制与攻击呈显著负相关。

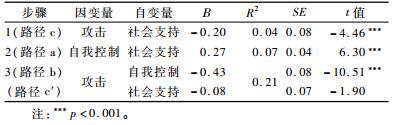

3.3 自我控制在社会支持与青少年攻击间的中介效应分析采用温忠麟等人(2014)提出的中介效应检验程序中的依次检验法分析自我控制在社会支持与攻击间的中介效应。

由表 2可知,社会支持对攻击的直接预测效应显著,社会支持对自我控制的直接预测效应显著;当社会支持和自我控制同时进入回归方程后,社会支持对攻击的预测效应不再显著(t=-1.90, p>0.05),但自我控制对攻击的预测效应十分显著(t=-10.51, p<0.001),且此时R2增加了0.17。Soble检验进一步表明自我控制在社会支持与攻击间起着完全中介作用(z=-5.39, p<0.001)。

采用温忠麟等人(2014)提出的中介效应检验程序中的依次检验法分析自我控制在自尊与攻击间的中介效应。

由表 3可知,自尊对攻击的直接预测效应显著,自尊对自我控制的直接预测效应显著;当自尊和自我控制同时进入回归方程后,自尊对攻击的预测效应不再显著(t=0.87, p>0.05),但自我控制对攻击的预测效应十分显著(t=-11.12, p<0.001),且此时R2增加了0.19。Soble检验进一步表明自我控制在自尊与攻击间起着完全中介作用(z=-6.13, p<0.001)。

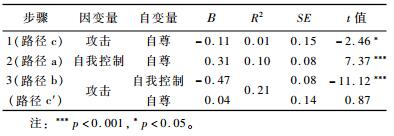

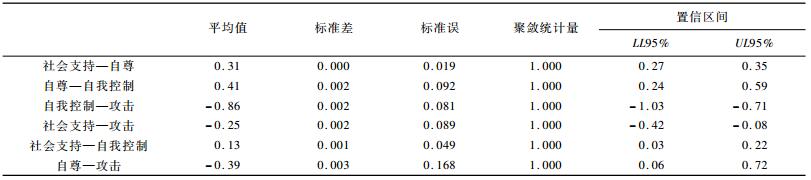

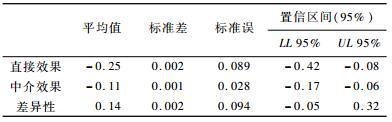

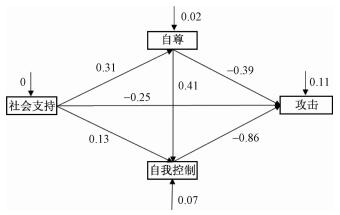

为了克服当前链式中介效应分析不完整的问题,本研究采用Amos Bayesian SEM进行自尊和自我控制在社会支持与攻击间的链式中介作用检验,并计算95%的置信区间(李茂能, 2011)。表 4显示了各路径系数,因为各路径系数95%的置信区间均不包含0,所以该模型中的各路径系数是显著的,模型图如图 2所示。

|

| 图 2 自尊和自我控制在社会支持与攻击间的中介作用模型 |

此外,由表 5可知,本研究中自尊和自我控制在社会支持与攻击间的链式中介效果的平均值为-0.11,就全部MCMC样本中,此值小于0的概率为1.000,前1/3(p1)、2/3(p2) 与后1/3(p3) 的概率均为1.000,可见p值相当稳定;而其95%的置信区间为-0.17~-0.06,因不包含0值,显示链式中介效果值在0.05水平显著。这进一步说明了自尊和自我控制在社会支持与攻击间起到了链式中介作用。

本研究结果表明,自尊与攻击间呈显著负相关关系,即自尊水平越低,攻击越高,此结果支持了低自尊与高攻击有关的观点(Donnellan, & Caspi, 2005; 胡志海, 2009; Zeigler-Hill et al., 2014)。自尊是自我系统中的情感成分,是个体对自己的生活环境的意义感以及在这些环境中价值感的体验(黄敏儿, 1996)。挫折—攻击理论认为,攻击行为是个体遭受到挫折所引起的行为反应(Dollard, Doob, Miller, Mowrer, & Sears, 1939),因为挫折会导致个体的消极情绪,而消极情绪的发泄易导致攻击行为,所以说挫折和攻击之间存在着一种因果关系(赵建华, 2005)。低自尊个体自我认识较为模糊,自我评价较低,而且易受外界因素的影响,他们往往对他人的消极反馈敏感,可能会夸大自身所遭遇到的挫折,甚至可能因为反复的挫折形成习得性无助感,从而更倾向于表现出攻击行为。

本研究结果看似与“高自尊与高攻击有关”、“自尊与攻击无关”的观点相矛盾,其实它们可能是相融合的。首先,自尊具有不稳定性,高自尊包括稳定和不稳定的高自尊两个方面,其中脆弱性高自尊是不稳定的高自尊的表现。脆弱性高自尊者的自尊架构十分脆弱,一旦受到威胁,潜意识的低自尊会自动取代外显的高自尊发挥作用,促使个体产生攻击行为保护自我(秦雪莲, 隋光远, 吴锴, 王长平, 刘聪, 2014)。而且研究发现,拥有低自尊和不稳定高自尊的个体与稳定高自尊的个体相比,其攻击水平更高(Zeigler-Hill et al., 2014)。其次,自恋者具有夸张的自赏、过度的自我关注以及期望他人关注自己的人格模式。低自尊者往往对自己的评价较低,他们可能通过外显的自恋表现掩饰自己内在的低自尊特质,同时对低自尊起到补偿作用,因而可能表现为自恋与攻击的关系较为显著。此外,为进一步澄清自尊和攻击的关系,本研究加入了中介变量,并在下面对其关系进行讨论。

4.2 自我控制在社会支持与攻击间的中介作用对社会支持与攻击间关系的考察还发现,社会支持通过自我控制对青少年攻击产生间接预测作用。已有研究表明,支持性的父母教养能够增强青少年的自我控制力(陈卫, 2009), 而作为一项基本的发展技能,高自我控制能力可以改善个体的社会功能,预测更多良好的社会适应行为(Ronen & Rosenbaum, 2010)。社会支持的主效应模型也表明,社会支持对个体的身心健康可起到“心理保健”和“雪中送炭”的作用,它会影响个体对潜在压力性事件的知觉评价,抑制不良反应或是增加有利的调整性反应(Higgins & Kruglanski, 1996)。当个体体验到更多的社会支持,他们为了使自己的行为符合社会期望,在面对应激事件时,可能会表现出更高的自我控制能力,减少冲动性,保持理性的思维,考虑到行为的长远后果,从而达到降低攻击的目的。

4.3 自尊、自我控制在社会支持和攻击间的链式中介作用本研究发现自尊和自我控制在社会支持和攻击间起到链式中介作用,也就是说社会支持先影响自尊,再由自尊影响自我控制,最后通过自我控制作用与攻击,形成了“社会支持—自尊—自我控制—攻击”这一路径。以下将从“社会支持—自尊—自我控制”、“自尊—自我控制—攻击”这两条路径对这一链式中介作用进行讨论。

本研究发现社会支持通过自尊对青少年的自我控制产生间接影响。很多研究表明社会支持和自尊的关系密切(Behnke et al., 2011; 陈容, 李丹, 2013; 贾继超等, 2014; Hill et al., 2013; Kong et al., 2015; Mcmahon et al., 2011; Zhao et al., 2014)。积极情绪“拓展-建构”理论认为积极情绪能够拓展个体的注意、认知和行为范围,建构和增强个体持久性资源(Fredrickson, 2011)。拥有良好的社会支持系统能给个体提供积极的情绪体验,帮助个体采取适当的方式应对不良情境,维持健康情绪(罗晨琪, 江洁, 马伟娜, 2015),这会让其对自己的态度更加积极,增进个体的自尊水平(刘亚, 王振宏, 马娟, 霍静萍, 2011)。而高自尊是个体获得自我控制能力的促进因素(Lee, Cheng, & Lin, 2014),由此形成了“社会支持—自尊—自我控制”的影响路径。

本研究也发现自尊通过自我控制对青少年攻击产生间接影响,这与以往的相关研究结果一致(何灿, 夏勉, 2012; 黄曼, 2012; 辛自强, 郭素然, 池丽萍, 2007)。自尊的社会比较理论强调,每个人都有了解自己的需要,都须要认识自己在团体及社会中所处的位置,进而领悟自身的价值(刘冉, 2014)。高自尊个体认为自己处于优越位置,倾向于积极控制,对自己也往往持积极的态度,对自己能力评价较高,并主动积极地控制和管理自己的思想和行为(范昌杰, 2010),因而能够更好的适应外界以及外界对自身的影响,有效防止攻击的滋生和表现。低自尊个体的内心往往容易滋生自卑感,避免社会交往,使得其接受社会教育的程度不够,因此对外界不良影响更敏感,自我控制能力较弱,倾向于表现出攻击行为。

总之,社会支持作为一种重要的社会资源,对于个体心理健康有促进作用(辛自强, 池丽萍, 2001),它可以为个体提供安全感需要(Bowlby, 1979),使其感觉自己是被他人和群体所接纳,利于个体确立良好的自我形象,获得自尊,提高自我效能感(杨奎臣, 2003),处理问题时往往更有自信,采取应对而不是逃避的方式,因而自我控制力较强(何灿, 夏勉, 2012)。当出现外部攻击线索时,即使这些线索不断刺激个体使其产生负面情感(苗丽阳, 2012),但自我控制能力高的个体能够很好的对自己的情绪、认知和行为进行监控、调节和抑制,能够多角度地思考问题,审时度势,用更适当的方式解决问题,从而表现出较少的攻击行为。此外,自我控制的资源模型理论认为,人们的自我控制行为依赖于自身有限的自我控制资源,这种资源会随着连续产生的自我控制行为逐渐消耗, 当自我控制资源不足时,人们就会产生攻击等不良行为(吴海峰, 2014)。如果家人、学校及社会给予青少年较多的社会支持,帮助青少年获得积极的高自尊,这将有利于及时补充他们因自我控制行为的产生而消耗的自我控制资源,从而让他们在面对不良诱惑或刺激时,能够保持清醒的头脑,思考行为的后果,控制攻击行为的发生。

4.4 研究意义与教育建议由本研究结果可知,社会支持通过自尊和自我控制的链式中介作用对青少年攻击产生极其重要的影响。下面将从理论和实践两个方面对本研究结果的意义予以阐述,并为青少年的健康发展提出一定的教育建议。

首先,从理论角度上来说,本研究首次探讨了自尊、自我控制在社会支持和攻击间的链式中介作用,这不仅丰富了以往有关青少年社会支持与攻击关系的研究,为预防和遏制青少年攻击行为的表现提供了理论指导,而且也支持和发展了一般攻击模型和社会生态系统理论,进一步表明了环境、个体及两者间的复杂互动关系及其对人类行为所产生的效果。

其次,从实践角度来看,为降低青少年攻击,家庭、学校、社会等各方面应该有意识地对青少年给予足够的重视,为人际不良的青少年提供较多的社会支持,并采取相应的措施(如团体辅导、夏令营活动等)增加他们接收社会支持的机会,提升他们的集体感、归属感和安全感,促使他们在面临负性事件或情绪时采用积极的应对策略,避免使用攻击等极端的应对方式。此外,也可以开设心理健康培训课程,引导他们正确认识和评价自己,提高自尊心,增强意志品质和自我控制能力,防止青少年攻击等不良行为的出现,促进青少年健康的发展。

5 结论(1) 低自尊与高攻击有关。

(2) 社会支持和自尊通过自我控制的完全中介作用间接影响青少年攻击。

(3) 社会支持依次通过自尊、自我控制的链式中介作用对青少年攻击产生间接影响。

| Anderson C. A., & Bushman B. J.(2002). Human aggression. Annual Review of Psychology, 53(1), 27-51. DOI: 10.1146/annurev.psych.53.100901.135231. |

| Barry C. T., Grafeman S. J., Adler K. K., & Pickard J. D.(2007). The relations among narcissism, self-esteem, and delinquency in a sample of at-risk adolescents. Journal of Adolescence, 30(6), 933-942. DOI: 10.1016/j.adolescence.2006.12.003. |

| Behnke A. O., Bámaca-Colbert M. Y., Plunkett S. W., & Sands T.(2011). The relationship between Latino adolescents' perceptions of discrimination, neighborhood risk, and parenting on self-esteem and depressive symptoms. Journal of Cross-Cultural Psychology, 42(42), 1179-1197. |

| Bowlby, J. (1979). The making and breaking affection bonds. Lomgdon:Tavistock Publications. |

| Bushman B. J., & Anderson C. A.(2002). Violent video games and hostile expectations:A test of the general aggression model. Personality & Social Psychology Bulletin, 28(12), 167-1686. |

| Bushman B. J., & Baumeister R. F.(1998). Threatened egotism, narcissism, self-esteem, and direct and displaced aggression:Does self-love or self-hate lead to violence?. Journal of Personality & Social Psychology, 75(1), 219-229. |

| Buss A. H., & Perry M.(1992). The aggression questionnaire. Journal of Personality and Social Psychology, 63(3), 452-459. DOI: 10.1037/0022-3514.63.3.452. |

| Denson T. F., Capper M. M., Oaten M., Friese M., & Schofield T. P.(2011). Self-control training decreases aggression in response to provocation in aggressive individuals. Journal of Research in Personality, 45(2), 252-256. DOI: 10.1016/j.jrp.2011.02.001. |

| Dollard J., Doob L., Miller N., Mowrer O., & Sears R.(1939). Frustration and aggression. New Haven: Yale University Press. |

| Donnellan M. B., & Caspi A.(2005). Low self-esteem is related to aggression, antisocial behavior, and delinquency. Psychological Science, 16(4), 328-335. DOI: 10.1111/j.0956-7976.2005.01535.x. |

| Fredrickson B. L.(2011). The role of positive emotions in positive psychology:The broaden-and-build theory of positive emotions. American Psychologist, 56(3), 218-226. |

| Gilbert F., Daffern M., Talevski D., & Oqloff J. R.(2015). Understanding the personality disorder and aggression relationship:An investigation using contemporary aggression theory. Journal of Personality Disorders, 29(1), 100-114. DOI: 10.1521/pedi_2013_27_077. |

| Gottfredson M. R., & Hirschi T.(1990). A general theory of crime. American Political Science Association, 71. |

| Grzegorzewska I., & Cierpiałkowska L.(2014). Social support and externalizing symptoms in children from alcoholic families. Polish Journal of Applied Psychology, 12(4), 9-28. |

| Hamama L., & Ronen A.(2012). Self-control, social support, and aggression among adolescents in divorced and two-parent families. Children and Youth Services Review, 34(5), 1042-1049. DOI: 10.1016/j.childyouth.2012.02.009. |

| Higgins E. T., & Kruglanski A. W.(1996). Social psychology handbook of basic principles. New York: The Guilford Press. |

| Hill T. D., Burdette A. M., Jokinen-Gordon H. M., & Brailsford J. M.(2013). Neighborhood disorder, social support, and self-esteem:Evidence from a sample of low-income women living in three cities. City & Community, 12(4), 380-395. |

| Hyde L. W., & Gorka A.(2011). Perceived social support moderates the link between threat-related amygdala reactivity and trait anxiety. Neuropsychologia, 49(4), 651-656. DOI: 10.1016/j.neuropsychologia.2010.08.025. |

| Insko C. A., Schopler J., Hoyle R. H., & Graetz K. A.(1989). Individual-group discontinuity as a function of fear and greed. Journal of Personality & Social Psychology, 58(1), 68-79. |

| Kong F., Ding K., & Zhao J.(2015). The relationships among gratitude, self-esteem, social support and life satisfaction among undergraduate students. Journal of Happiness Studies, 16(2), 1-13. |

| Lee Y. H., Cheng C. Y., & Lin S. S. J.(2014). A latent profile analysis of self-control and self-esteem and the grouping effect on adolescent quality of life across two consecutive years. Social Indicators Research, 117(2), 523-539. DOI: 10.1007/s11205-013-0360-5. |

| Marshall S. L., Parker P. D., Ciarrochi. J., & Heaven P. C. L.(2014). Is self-esteem a cause or consequence of social support? A 4-year longitudinal study. Child Development, 85(3), 1275-1291. DOI: 10.1111/cdev.2014.85.issue-3. |

| Mcmahon S. D., Felix E. D., & Nagarajan T.(2011). Social support and neighborhood stressors among African American youth:Networks and relations to self-worth. Journal of Child & Family Studies, 20(3), 255-262. |

| Mueller-Dombois D.(2013). The role of aggression-related cognition in the aggressive behavior of offenders a general aggression model perspective. Criminal Justice & Behavior, 40(2), 119-138. |

| Pung P. W., Yaacob S. N., Baharudin R., & Osman S.(2015). Low self-control, peer delinquency and aggression among adolescents in Malaysia. Asian Social Science, 11(21), 193-202. |

| Ronen T., & Rosenbaum M.(2010). Developing learned resourcefulness in adolescents to help them reduce their aggressive behavior:Preliminary findings. Research on Social Work Practice, 20(4), 410-426. DOI: 10.1177/1049731509331875. |

| Rosenberg M.(1965). Society and the adolescent self-image. Princeton, N J: Princeton University Press. |

| Salmivalli C., Kaukianinen A., Kaistaniemi L., & Lagerspetz K. M. J.(1999). Self-evaluated, self-esteem, peer-evaluated and defensive egotism as predictors of adolescents' participation in bullying situations. Personality & Social Psychology Bulletin, 25(10), 1268-1278. |

| Tangney J. P., Baumeister R. F., & Boone A. L.(2004). High self-control predicts good adjustment, less pathology, better grades, and interpersonal success. Journal of Personality, 72(2), 271-324. DOI: 10.1111/j.0022-3506.2004.00263.x. |

| Telzer E. H., Masten C. L., Berkman E. T., Lieberman M. D., & Fuligni A. J.(2011). Neural regions associated with self-control and mentalizing are recruited during prosocial behaviors towards the family. Neuroimage, 58(1), 242-249. DOI: 10.1016/j.neuroimage.2011.06.013. |

| Teng Z., Li Y., & Liu Y.(2014). Online gaming, internet addiction, and aggression in Chinese male students:The mediating role of low self-control. International Journal of Psychological Studies, 6(2), 89-97. |

| Watkins L. E., Dilillo D., Hoffman L., & Templin J.(2015). Do self-control depletion and negative emotion contribute to intimate partner aggression? A lab-based study. Psychology of Violence, 5(1), 35-45. DOI: 10.1037/a0033955. |

| Zhao J., Wang Y., & Kong F.(2014). Exploring the mediation effect of social support and self-esteem on the relationship between humor style and life satisfaction in Chinese college students. Personality & Individual Differences, 64(8), 126-130. |

| Zeigler-Hill V., Enjaian B., Holden C. J., & Southard A.C.(2014). Using self-esteem instability to disentangle the connection between self-esteem level and perceived aggression. Journal of Research in Personality, 49(1), 47-51. |

| 陈容, 李丹. (2013). 高师生社会支持、自尊与主观幸福感的关系研究. 贵州师范大学学报:自然科学版, 31(2), 35-38. |

| 陈卫. (2009). 社会支持与青少年犯罪预防的研究(硕士学位论文). 中国政法大学. |

| 范昌杰. (2010). 成都地区藏、汉高中生自尊和攻击性行为的比较研究(硕士学位论文). 四川师范大学. |

| 顾瑜琦, 刘克俭. (2004). 健康心理学. 北京: 北京科学技术出版社. |

| 韩小慧. (2011). 男性犯罪青少年的教养方式和自我控制-特点、关系及犯罪预测(硕士学位论文). 河南大学. |

| 何灿, 夏勉. (2012). 自尊与网络游戏成瘾-自我控制的中介作用. 中国临床心理学杂志, 20(1), 58-60. |

| 胡志海. (2009). 网络行为失范者的内隐攻击性、内隐自尊研究. 心理科学(1), 210-212. |

| 黄曼. (2012). 未成年犯攻击性特点及与自尊、自我控制的关系(硕士学位论文). 湖南师范大学. |

| 黄敏儿. (1996). 自尊的本质. 广州师院学报:社会科学版, 2, 38-43. |

| 贾继超, 刘金同, 王旸, 张燕, 陈洁. (2014). 农村初中生主观幸福感及与自尊、社会支持的关系. 中国临床心理学杂志, 22(3), 522-529. |

| 姜永志, 张海钟, 李娜. (2011). 青少年情绪状态与社会支持对攻击性的预测. 辽宁师范大学学报:社会科学版, 34(6), 44-48. |

| 景璐石, 吴燕, 徐涛, 徐科, 徐平, 王铮. (2014). 男性犯罪青少年的生活事件、社会支持和应对方式的对照研究. 中国健康心理学杂志, 22(8), 1264-1266. |

| 李宏利, 宋耀武. (2004). 青少年攻击行为干预研究的新进展. 心理科学, 27(4), 1005-1009. |

| 李茂能. (2011). 图解AMOS在学术研究中的应用. 重庆: 重庆大学出版社. |

| 刘冉. (2014). 关于自尊理论的研究综述. 湖北函授大学学报, 27(5), 81-82. |

| 刘亚, 王振宏, 马娟, 霍静萍. (2011). 大学生外倾性与生活满意度的关系:情绪和自尊的链式中介作用. 中国临床心理学杂志, 19(5), 666-668. |

| 刘毅, 张华. (1998). 自尊问题研究述评. 西北师大学报:社会科学版, 31(2), 64-70. |

| 罗晨琪, 江洁, 马伟娜. (2015). 大学生应对方式、社会支持与情绪稳定性的关系. 杭州师范大学学报:自然科学版(5), 470-476. |

| 苗丽阳. (2012). 西方心理学中攻击性理论及其新进展. 商品与质量:理论研究, 2, 267-269. |

| 秦雪莲, 隋光远, 吴锴, 王长平, 刘聪. (2014). 异质性高自尊和自恋与攻击性的关系. 心理学进展, 4(1), 136-141. |

| 申自力, 蔡太生. (2007). 低自尊的心理学研究. 中国临床心理学杂志, 15(6), 634-636. |

| 温忠麟, 叶宝娟. (2014). 中介效应分析:方法和模型发展. 心理科学进展, 22(5), 731-745. |

| 吴海峰. (2014). 社区青少年犯罪预防中的自我控制研究(硕士学位论文). 华东政法大学. |

| 辛自强, 池丽萍, 耿柳娜, 赵秀梅, 王炯. (2007). 青少年社会支持评价量表的修订与应用. 中国心理卫生杂志, 21(6), 379-381. |

| 辛自强, 郭素然, 池丽萍. (2007). 青少年自尊与攻击的关系:中介变量和调节变量的作用. 心理学报, 9(5), 845-851. |

| 辛自强, 池丽萍. (2001). 快乐感与社会支持的关系. 心理学报, 5, 442-447. |

| 杨奎臣. (2003). 青少年犯罪预防的理念与方式创新-社会支持的预防功能及对策构建(硕士学位论文). 中南大学. |

| 杨丽珠, 杜文轩, 沈悦. (2011). 特质愤怒与反应性攻击的综合认知模型述评. 心理科学进展, 19, 1249-1258. |

| 杨晓慧, 张林. (2011). 高自尊的异质性对社会心理健康的影响. 宁波大学学报:人文科学版(2), 129-132. |

| 张奇, 王景. (2007). 大学生自尊与社会支持的关系. 心理与行为研究, 5(2), 93-99. |

| 赵建华. (2005). 小学生攻击性行为的心理分析及对策研究. 心理科学, 28(4), 965-968. |

| 赵兰, 唐娟, 李科生. (2011). 留守未成年犯攻击性与社会支持、家庭亲密度和适应性的相关研究. 中国临床心理学杂志, 19(6), 790-791. |

| 周浩, 龙立荣. (2004). 共同方法偏差的统计检验与控制方法. 心理科学进展, 12(6), 942-950. |

2017, Vol. 33

2017, Vol. 33