2. 大连交通大学土木工程学院,大连 116028

2. School of Civil Engineering, Dalian Jiaotong University, Dalian 116028

随着生物技术的迅猛发展,一门新的生物技术学科——建造(或建筑/建设)生物技术应运而生。土木建设领域的生物材料和生物工艺近年来开始受到关注。建造生物技术的各个方面开始形成一个新的跨学科领域,涉及环境和工业微生物学,生物地球化学以及生物技术在岩土工程和土木工程中的应用[1-2]。其主要研究方向分两部分,一是生物技术用于建材的工业生产;二是建造工艺现场应用的微生物或其产物。但目前缺乏对现有和潜在的建造生物技术的概括和评述。实际上该领域已经有许多主题值得讨论,包括生物技术生产新的建造材料,如自愈混凝土[3],建筑生物复合材料,建筑生物塑料,以及生物技术水泥掺合料等。还有建造相关的工艺过程,如生物水泥[4]、生物堵塞、土壤表面固定和生物密封、微生物水泥和灌浆[5]、建筑材料表面的生物涂层、建筑环境的微生物和生物安全、生物腐蚀的预防,以及土木工程中的生物降解和生物污损等。需要从岩土工程、化学和微生物学的角度综合考虑土壤中钙、镁和铁化合物(如碳酸盐、磷酸盐、硫化物和硅酸盐矿物)的生物介导沉淀[6],以优化生物堵塞和强化的效果。本文概述了土建场地和建材的微生物技术改良研究和应用进展,抛砖引玉,讨论土木/环境工程师和相关研究者需要了解的建造相关的生物地球化学过程。从实际出发,简要讨论了不同现场应用的设计原则和注意事项。

1 生物技术改良土建场地的工序 1.1 土壤生物处理的准备用于土壤生物处理的培养基、设备和微生物接种物的制备[7];准备土壤进行处理;培养和储存接种物。生物制剂的制作,用化学计量微生物生长方程设计培养基,包括合成生物质所需的C、H和O源消耗,和其他必需元素如N、P、S、K、Na、Mg、Ca和Fe消耗量,以及Cr、Co、Cu、Mn、Mo、Ni、Se、W、V和Zn等微量元素,其需要量为数mg / L。某些菌株的生长和活性需要有机生长因子,如维生素、氨基酸和核苷[8]。比较氯化钙和硝酸钙作为营养液中的钙源对微生物固化砂土物理力学指标的影响[9],发现利用硝酸钙固化后的砂柱整体密实度更高,其破坏裂缝在饱水和干燥状态下比氯化钙固化后的砂柱更小;硝酸钙固化后的砂柱渗透系数和吸水率更低,干密度和无侧限抗压强度更高。电镜结果显示,硝酸钙形成碳酸钙沉淀量较多,以球状或立方体为主,包裹住砂粒,团聚更明显。

生物处理可以通过土壤的土著微生物进行,无需微生物接种物的制备和供应,但前者可能使得病原性或机会性微生物在土壤中繁殖。在生物技术处理之前制备土壤或颗粒包括以下步骤:(1)土壤/固体颗粒或软黏土的破碎、研磨、筛分及均质化;(2)用碱、酸、盐溶液或表面活性剂对土壤或颗粒进行化学预处理;(3)在场外生物处理的情况下,利用生物反应器开挖、运输、储存和供应土壤或颗粒。

1.2 生产生物水泥(Biocement)或生物水泥浆(Biogrout)微生物培养是在适宜条件下进行的,通常是在最适宜的温度、pH值、渗透压和气体(氧气、二氧化碳和氢气)浓度下,在半固态或液体培养基上进行的,培养基中含有菌株生长所需的所有物质。用于生物处理的微生物生物质以液体悬浮液,冷冻悬浮液,浓缩糊状物,干燥(通常冻干)生物质等形式储存和使用。微生物培养基和土壤/颗粒处理剂可通过化学试剂与农业肥料的混合,以溶液、悬浮液或浆液的形式混合或单独使用。不同类型的废弃物或残余物,如采矿和农业废弃物、城市固体废弃物的有机组成部分、城市污水处理厂的污泥和废水,可作为降低大规模生物岩土工程成本的菌培养基。在微生物培养或生物处理之前,为了长期保存这些培养基,可以对其进行酸化、冷却、冷冻、干燥、巴氏杀菌或灭菌。最后,将液体或干燥的生物制剂分别与试剂混合供应到土壤中。该混合物可以作为商品以干燥生物水泥[10]或生物水泥浆[5]的形式预付,用于土壤生物处理。

1.3 土壤生物处理的主要类型土壤的生物聚集(Bioaggregation)[11]是一个增加细颗粒尺寸的过程,这将减少水和风对土壤的侵蚀,沙的移动及灰尘排放;生物结壳(Biocrusting)[12]是在土壤表面形成矿物或有机结壳(结皮),从而减少侵蚀、扬尘和入渗的过程;在固体表面形成的生物涂层(Biocoating)[10]可以增强表面美观性或定植性,或增强表面的防腐保护;生物阻塞(Bioclogging)是将土壤/基质中的孔隙和通道填满,从而显著降低土壤或裂隙岩石的水力传导率的过程[13-14];生物黏固(Biocementation)[15]是结合土壤颗粒,显著增加土壤强度的过程;生物去饱和(Biodesaturation)[11]是一个降低饱和程度的过程,其结果是通过就地生产沼气降低土壤的液化潜力;生物包埋(Bioencapsulation)[16]是通过在一块软材料周围形成一个坚固的外壳(胶囊化)来增加软黏土、饱和松散土、流砂和淤泥强度的过程;生物修复[17]是施工前清除(降解)土壤中的污染物或固定土壤污染物的过程;土壤卫生,是挖掘前对土壤中微生物病原体或昆虫进行杀灭的过程。

所有这些类型的土地改良通常使用相同或相似的生物地球化学反应。因此,最终的结果主要不取决于土地改良的机理,而取决于土壤中添加或生产的原材料或结合生物材料的数量。

1.4 后处理:废弃物的处理、处置和再利用微生物在建造过程中的应用可以不经下游工序进行,但通常会有这样的下游工序,即在土壤或颗粒被生物侵蚀后,对被污染的空气和水进行解毒。为避免大气污染,必须吸收、化学或生物技术灭活或焚烧空气中的有毒成分[18]。所有这些过程必须使用机械、化学或生物工具进行监视和控制。

2 生物聚集控制风土侵蚀和粉尘排放这一过程的目的是增加土壤团聚体的尺寸,以减少土壤侵蚀和灰尘排放。如肥沃土壤的风蚀、沙漠化中的沙丘运动、干旱半干旱地区的沙尘暴以及农业、建筑、交通及矿山粉尘的排放和扩散等过程,给人类的生命、环境和基础设施带来了许多问题和危险。灰尘也是土壤相关污染物的载体,如化学物质、病毒和微生物。因此,大气中携带污染物的尘埃的扩散会导致这些污染物沉积到处于下风向的生态系统,并对人类健康和环境产生负面影响。例如,起源于沙漠地区的沙尘暴影响着中东、东亚和北非的许多国家。

2.1 防尘技术有许多已知的生物、化学和机械技术可以预防和控制土壤的风蚀、粉尘的风散、由风沙运动引起的沙漠化,以及从农业、建筑或未铺设道路上的运输中释放的粉尘。传统上利用植被作为地表覆盖物来减少土壤风蚀,但其常受气候和土壤条件限制。用无机化合物如氯化钠、氯化钙、氯化镁、石灰或粉煤灰处理土壤表层,促进土壤颗粒结合在一起,可防止土壤风蚀和灰尘形成[19]。然而,这些化合物的应用会对植物和地表水及地下水质量产生负面影响,因为制剂溶于水并在环境中随径流扩散。抑制粉尘弥散的另一种方法是使用有机化合物,如沥青乳液、木质素和木质素磺酸盐、表面活性剂、粉煤灰和酰胺、淀粉醚、聚丙烯腈、聚乙烯醇、脲醛及其共聚物、聚丙烯酰胺共聚物、羧甲基纤维素、聚醋酸乙烯酯及环氧树脂等。这些抑尘剂通过湿润或结合微粒改变土壤表面的物理性质。这些抑制剂已用于建筑业、采矿业、装卸点、未铺设道路上的运输及机场。然而,有机固定剂若大规模应用相对昂贵,其毒性或导致水体富营养化的能力,可能对环境有害。

2.2 防尘防风生物技术利用化学试剂抑制粉尘的替代方法是土壤颗粒经生物介导的胶结/聚集[10]。如生物黏固是利用微生物的酶活性在多孔土壤中产生不溶性化合物的沉淀或结晶。目前最流行的生物黏固技术是由氯化钙和尿素溶液通过脲酶或产脲酶细菌介导结晶形成方解石(CaCO3)[20]。尿素被酶解使土壤pH值升高,释放碳酸盐,土壤颗粒表面碳酸钙结晶形成并彼此结合,其生物化学反应如下:

理论上,低水平的沙尘生物黏固即可阻止沙尘扩散,但是实验研究结果不够理想[21],原因是:(1)研究的对象不是细砂或沙尘,而是0.075 mm-4.76 mm大砂粒;(2)风洞测试中,生物黏固对沙尘形成的影响,只研究了砂的质量损失;(3)未测定砂中沉淀钙的含量;(4)在某些生物处理实验中,将产脲酶菌、氯化钙、尿素同时施用于沙土。产脲酶菌培养基pH较高,会导致碳酸钙沉淀。由于CaCO3的化学沉淀并不与砂粒结合,因此只有脲酶活性介导的砂粒表面的方解石结晶才对砂粒结合具有重要意义。

2.3 对空气中沙尘和沙尘相关的化学和细菌污染物的生物技术控制小剂量的钙基生物介导的细砂聚集有助于控制沙尘及相关的化学和细菌污染物在空气中的迁移[19]。以喷洒在砂土表面的氯化钙和尿素溶液作为生物聚集剂(凝聚剂),该溶液已用产脲酶细菌的悬浮液进行初步处理。用于沙尘治理的钙用量为15.6 g Ca/m2。细砂经生物处理后,沙尘向大气的释放量比对照组降低99.8%,菲的释放量降低92.7%,硝酸铅的释放量降低94.4%,巨大芽孢杆菌(Bacillus megaterium)的释放量降低99.8%。这种尘埃和尘埃中污染物的固定化是由于细沙颗粒的生物聚集,90%的砂尘粒的大小从对照组的29 µm增加到处理组的181 µm。土壤表面的生物聚集处理可以防止灰尘及相关的化学和细菌污染物在水、空气和土壤中的扩散。在核电站事故、放射性“脏弹”爆炸或核武器爆炸后,同样的技术可用于固定土壤表面的放射性污染。

3 生物结壳在土壤表面形成结壳,可减少土壤的侵蚀、扬尘、水的下渗和污染土壤的淋滤。有3种机制:(1)由丝状菌和光合微生物结合在土壤颗粒上形成的土壤外壳。壳内可能存在真菌菌丝、放线菌、丝状光养和异养细菌;(2)在土壤表面添加细菌聚合物或在原地产生细菌外共聚物造成的生物结壳;(3)利用土壤颗粒的生物黏固而成壳。

3.1 基于丝状菌和光合微生物的土壤结壳土壤表面的壳是由物理或生物过程形成的。非生源的土壤结壳是由于降雨或径流打破土壤团粒,然后有细土颗粒的物理再沉积,这些细粒堵塞了土壤孔隙,它们在土壤表面干燥后形成密封的外壳,其上沉积了盐、石灰和硅,而表面水分已蒸发[22]。这样的外壳不利于植物种子的萌发。容易物理结壳的土壤是那些有机质含量低、淤泥含量高的土壤。

生物结壳(结皮)是由于丝状和产黏液的微生物将土壤颗粒结合在一起而形成的。土壤表面的微生物结皮主要由光养微生物蓝藻和藻类植物等单独或与菌丝真菌共生形成,后者是以前者光合作用形成的有机化合物为食的。光养和化养微生物可形成共生关系,其中真菌成分的主要功能是从土壤中提取无机营养物质,而光合蓝藻或藻类则产生有机化合物,真菌能利用这些有机物。丝状真菌和蓝藻通过黏在一起的土壤颗粒编织成网。微生物形成的皮壳在贫瘠的沙漠土壤中创造和维持肥力,固定空气中的碳和氮,并捕获营养丰富的尘埃,但它们易受气候变化和牲畜放牧的影响,恢复时间很长[23]。因此,蓝藻接种土壤表面对荒漠土壤结壳的恢复具有重要意义。有脲酶活性的蓝藻可以参与由钙盐形成碳酸钙矿物的过程,这些矿物可以结合形成土壤外壳的土颗粒。生物土壤结壳的发展阶段:(1)蓝藻成壳,此时地衣和苔藓占比 < 20%,(2)地衣结壳,此时地衣覆盖 > 20%,但苔藓覆盖 < 20%;也可形成半苔藓壳:75% > 苔藓覆盖 > 20%;或形成苔藓结壳(苔藓覆盖 > 75%)。苔藓结壳中蓝藻和微藻生物质含量降低,而半苔藓和苔藓结壳中固氮蓝藻和异养微生物含量增加[24]。在这些演替阶段,必然存在不同的水力传导系数、保水能力和土层强度。

3.2 利用微生物多糖进行生物结壳微生物多糖在土壤颗粒聚集中具有重要作用[25]。目前可以工业生产很多种能形成凝胶的不溶于水的微生物多糖,其中的一些如黄原胶及其共聚物或复合材料,可用于土壤颗粒结合和皮壳形成,以减少风和水侵蚀土壤。然而,大规模使用微生物产品可能由于成本过高而不可行。原位制备细菌外共聚物可降低土壤成壳中颗粒结合的成本。然而,异养微生物生产细菌多糖需要添加60 t/hm2的有机质。因此,光养微生物生产胞外多糖是促进土壤结壳形成的最经济的途径。

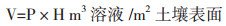

3.3 使用钙基生物黏固的生物结壳土壤结壳的钙基形成是利用微生物的酶活性在多孔土壤中形成不溶性化合物沉淀或结晶[23]。氯化钙与碳酸氢钠混合后碳酸钙在砂中沉淀不会产生方解石晶体和砂的黏固。为了形成土壤壳,必须在土壤表面喷洒一定体积的产脲酶细菌,然后喷洒氯化钙和尿素溶液[10]。这个体积(V,溶液m3 /土壤表面m2)可以用孔隙度(P,孔隙m3 /土壤m3)和土壳厚度(H,m)来计算:

处理次数(N)可由处理液中碳酸钙(mol /m3土壤)所需沉淀量和处理液中钙离子浓度(mol /m3土壤)确定。

薄壳形成可用于沙土中养殖池塘或水库的封堵[22]。这些池塘可用于户外商业养殖,如鱼、虾和软体动物的生产,大规模种植藻类,用于沙漠沿海地区的生物燃料生产,或作为集水塘。适用于许多其他岩土工程应用,要求土壤结壳厚1-10 cm,液体渗透性低于10-8/ms,强度高于0.1 MPa。应用方式可以是,通过钙基生物黏固形成的不透水壳构成养殖塘或渠道的底层和斜坡,以及坝体的斜坡和顶部。许多其他生物地球化学反应也可用于形成不同厚度的土壳[26]。

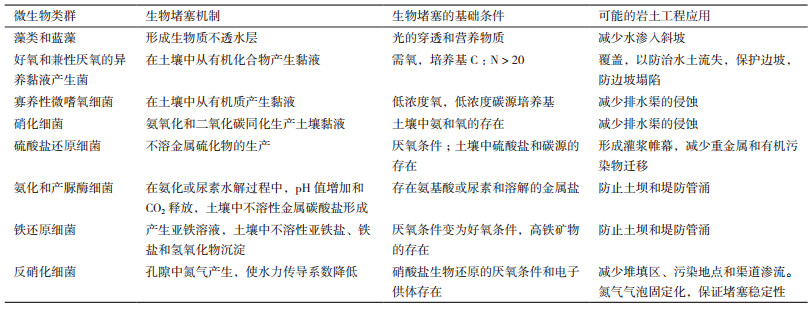

4 生物堵塞多孔土或裂隙岩体的堵塞通常是通过化学灌浆来填补土壤空隙以减少水流[5]。化学灌浆是水玻璃(硅酸钠)、丙烯酸酯、丙烯酰胺和聚氨酯的溶液或悬浮液,都是昂贵且有毒的建筑材料。生物堵塞是利用微生物产生的生物聚合物或微生物介导的无机化合物原位沉淀(MICP)来控制水流的灌浆方法。表 1总结了可能形成生物堵塞的多个微生物过程。例如可利用微生物对岩土体进行防渗加固,在安徽某水库黏性土堤防3个区段开展了防渗试验[27]。通过培养的巴氏芽孢杆菌对尿素进行水解产生大量碳酸根离子,并和钙镁离子结合生成碳酸钙沉积,可堵塞坝体内部孔隙/裂隙。该技术能迅速降低黏性土堤防坝段渗透系数2个数量级,土样平均强度提高约13%。

生物黏固(固结)是一个以显著提高多孔土强度为目标的过程[28]。目前使用的化学胶结(或化学灌浆)是用流体灌浆来填充砂体空隙,以产生类似砂岩的物质来承担荷载。用于黏合土壤颗粒的化学物质包括超细水泥、丙烯酸酯、酰胺和聚氨酯的悬浮液。这些黏性材料可能是昂贵而有毒的。某些微生物菌株可以通过生物介导的钙镁碳酸盐和磷酸盐结晶或高铁氢氧化物将土壤颗粒结合在一起[6],形成坚硬的岩石。生物砂岩的无侧限抗压强度取决于沉淀碳酸钙的含量和处理方式,可达6-12 MPa,甚至高达30 MPa。一些微生物如巴氏芽胞八叠球菌Sporoscarcina pasteurii和深层大洋芽孢杆菌Oceanobacillus profundus KBZ 1-3能够沉淀碳酸钙,适合用于生物黏固[7, 28]。细菌浓度、化学反应物浓度、温度、酸碱度等因素影响碳酸钙沉淀的形成。经过7 d和14 d养护后,粉质黏土样品的抗压强度随着pH值由5增加到9而稳定增加。固化14 d后,用50 mL细菌溶液处理土壤,观察到最高抗压强度(92 kPa)。温度为40℃时,样品达到最大抗压强度。

砂岩胶结的自然实例是水合铁矿胶结的红砂岩的形成或碳酸钙晶体胶结的砂岩的形成。氢氧化铁的结晶特性决定了它在土壤中也是一种重要的胶结剂。含铁氢氧化物的土壤样品干燥会产生不可逆的土壤硬化和胶结。在高pH或氧化还原电位土壤中,氢氧化铁沉淀形成胶结结核或结节。所有湿地植物的根系都可以检测到铁氢氧化物的生物胶结作用,还原铁细菌产生的Fe(Ⅱ)与根系释放的氧气发生反应[29]。Fe(Ⅲ)通过还原铁细菌进行初步还原,然后通过氧化和水解Fe(Ⅱ)形成高铁水合物。土壤中亚铁离子和螯合物可以发生氧化反应,或在中性或嗜酸性铁氧化细菌的催化下进行[30]。另一个自然胶结的例子是从硅酸钠中析出的二氧化硅,它填充孔隙并将土壤颗粒黏在一起。二氧化硅的聚集取决于pH值,因此氧化或发酵引起的微生物介导的pH值降低可能会影响二氧化硅的沉淀和胶结。

6 水饱和无黏性土壤的生物去饱和地震是极具破坏性的地质灾害之一,对基础设施和财产造成巨大的经济损失。许多损坏与土壤液化有关。饱和的相对松散的土壤,由于孔隙水压力的产生,其强度和刚度大幅下降,导致土壤表现为黏性液体[31]。这样的土体失去承载力,导致浅基础沉降或移位,对建筑物和基础设施造成破坏。减轻液化损伤的常规地基加固方法是采用振动置换石柱、振动压实、压实灌浆和深层动力压实等方法进行地基密实。然而,这些方法能耗大,成本高,不能在城市地区使用。土力学基础研究表明,在饱和砂土中加入气泡可以大大降低其液化敏感性。当反硝化细菌产生的氮气取代部分空隙,沙土微失饱和时,饱和砂土的液化阻力会显著增加[32]。土壤生物去饱和是指通过原位生产气体,改变土壤的饱和、液化潜能等性质的过程[33]。在疏松饱和砂土中,微生物诱导的局部失饱和可以降低过高的孔隙水压力,提高土体的承载力和抗剪强度,有利于地基设计和道路施工[10]。当砂土微失饱和时一些空隙被气体取代,饱和砂土的液化阻力显著增加。即使砂土饱和度仅降低到99%-97%,水饱和砂土的液化阻力也会增加30%-40%,而砂土饱和度降低到90%时,水饱和砂土的液化阻力增加2倍。

为了在饱和土壤中引入更小、更稳定的气泡,提出了在饱和土壤中原位微生物生产氮气的方法[32]。该方法是利用反硝化将氮气气泡引入土壤。与其他气体导入方法相比,它有两个优点:(1)反硝化细菌产生的气泡细小,使得气泡在地下更加稳定;(2)氮气是惰性气体,且溶解度很低。

7 软土的生物胶囊化在固体表面(生物涂层)或固体颗粒周围(生物胶囊)形成无机矿物或复合生物沉淀材料的薄层,可应用于土木、岩土和环境工程的许多领域。例如,可用于混凝土海岸工程对象的涂层,以改善其美观性,或创造适合海洋或淡水表面生物定殖的碳酸钙表面,包括蓝藻、藻类和贝类。生物涂层可用于海成软黏土的固体填充或防止有毒污染物从黏土中扩散。海成软黏土可以通过细菌产生的碳酸钙晶体的包裹转化为固体物质[22]。

土壤下的泥炭层会导致道路、铁路和地基的沉降。如果细菌诱导的泥炭中方解石的析出量达到16%(W/W)[34],软而高度压缩的泥炭可以转化为固体物质。如果CaCO3含量达到20%,软质有机土壤也可以固化。另一种固化软泥炭的生物技术是生物硅化过程[22],包括添加阳离子表面活性剂、偏硅酸钠溶液和糖蜜,以刺激微生物产酸发酵,使泥炭的无侧限抗压强度达到1MPa。

8 土壤污染物的生物固定化:生物修复利用MICP(微生物诱导碳酸钙沉淀)结合污染土壤的颗粒可以减少污染物从土壤中释放[35-36]。例如,电池工业污染土壤的初始总镍浓度约900 mg/kg,MICP处理后可溶性交换组分降至38 mg /kg。其他重金属,如砷(Ⅲ)、铬(Ⅵ)、铅、锡、钴、锌和镉可以被MICP和产脲酶细菌固定,因为尿素被菌水解时pH升高,产生碳酸盐沉淀[22]。一株抗锶的产脲酶盐单胞菌去除含水层石英砂可溶交换部分80%的放射性锶[37]。在不同的影响因素,如pH、初始镉浓度和接触时间下,芽孢杆菌菌株GZ-22的MICP比生物吸附具有更大的去除镉的潜力[38]。以铬渣为原料,利用钙化解脲菌芽孢杆菌CS8细胞制备一种致密结构砖[39],发现铬渣的可交换部分的铬(Ⅵ)迁移率显著降低,生物修复后,碳酸盐部分的铬(Ⅵ)浓度显著增加。铬渣砖具有较高的抗压强度和低渗透性。生物修复后铬(Ⅵ)浓度明显下降。微生物修复的MICP过程使得铬(Ⅵ)与方解石表面结合形成了一个强的复合体,使铬(Ⅵ)释放受阻。

9 土壤卫生卫生的目的是在挖掘前杀死土壤中的微生物病原体和虫卵。在被人类粪便污染的土壤中存在寄生蠕虫的卵,在挖掘工作中,不同种类的寄生蠕虫会对挖掘区域附近的工人和其他人造成污染[22]。即使是几百年前被马粪污染的土壤,传染病暴发后的动物尸体,或者仅仅是农业或农业的有机废弃物,都可能含有破伤风梭菌孢子,肉毒杆菌,产气荚膜杆菌,炭疽杆菌,引起破伤风,肉毒中毒,气性坏疽,炭疽等致命疾病。土壤相关病原体还包括引起胃肠炎的蜡样芽孢杆菌、引起胃肠炎和脑膜炎的单核增生李斯特菌。在潮湿的热带土壤中很常见的是引起类鼻疽病的类鼻疽伯克氏菌等多种病原菌。芽生菌病是由真菌引起的芽生菌皮炎,通常发生在与水路和动物粪便关联的土壤。与盐碱沙土有关的球孢子菌可引起肺炎。霉菌孢子,如曲霉菌属和青霉属的孢子,会引起多种疾病。所有这些细菌和真菌感染都可能通过吸入土壤尘埃、接种伤口、摄入土壤颗粒或土壤污染的食物而发生。因此,被病原菌、真菌或寄生虫污染的挖掘土壤,必须进行填埋处理,就地消毒或生物修复。施工现场不得散发粉尘和被污染的空气。必须保护工地工人不受污染土壤和灰尘的侵害。

目前,还没有从污染土壤中去除特定病原体的生物方法。然而,千百年来,中国使用一种有效的方法从水稻土壤中去除病原,只要保持水位高于土壤表面,即可为细菌的硫酸盐还原创造厌氧条件,并在土壤中产生有毒的H2S,杀死所有病原体。预期细菌污染土壤中H2S或其他有毒代谢物的曝气、生物酸化、生物碱化和生物生产将可用于病原污染土壤的生态廉价处理。加热修复时间过长或温度过高可能能对土壤性质造成严重影响[40],必须在降低污染物水平和土壤功能退化之间取得平衡。

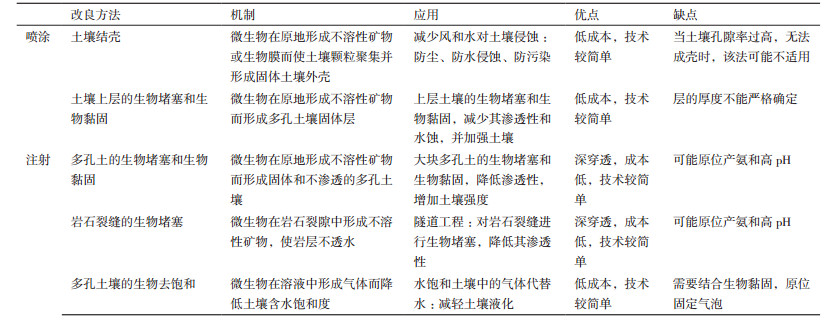

10 不同土地改良机制的比较多孔土和裂隙岩体的生物处理可以通过上下喷射、重力渗透、向土壤表面喷洒溶液、搅拌、曝气或旋转反应器处理土壤浆体等方式进行。这些方法的优点和局限性如表 2所示。

自然过程和实验室研究都表明,微生物可以用来改善土壤的工程性质。开发出利用微生物工艺处理土壤的方法,具有广阔的应用前景和巨大经济效益。目前,绝大多数微生物岩土工程研究仍停留在实验室阶段,需要更多的努力将这一科学理念转化为可行的技术。

| [1] |

Joshi S, Goyal S, Reddy MS. Corn steep liquor as a nutritional source for biocementation and its impact on concrete structural properties[J]. J Ind Microbiol Biotechnol, 2018, 45(8): 657-667. DOI:10.1007/s10295-018-2050-4 |

| [2] |

李硕, 肖杨, 王宇航.一种采用胶结微生物水泥的高强钢管约束柱: 中国, CN201611047610. 2[P]. 2017-05-31.

|

| [3] |

Lee YS, Park W. Current challenges and future directions for bacterial self-healing concrete[J]. Appl Microbiol Biotechnol, 2018, 102(7): 3059-3070. DOI:10.1007/s00253-018-8830-y |

| [4] |

周文广, 温志友, 徐品品, 等.一种基于低价钙离子制备生物水泥的生产方法和应用: 中国, CN201710489125. 9[P]. 2017-09-19.

|

| [5] |

Achal V, Kawasaki S. Biogrout:A novel binding material for soil improvement and concrete repair[J]. Front Microbiol, 2016, 7: 314. |

| [6] |

Graddy CMR, Gomez MG, Kline LM, et al. Diversity of sporosarcina-like bacterial strains obtained from meter-scale augmented and stimulated biocementation experiments[J]. Environ Sci Technol, 2018, 52(7): 3997-4005. DOI:10.1021/acs.est.7b04271 |

| [7] |

Keykha HA, Asadi A, Zareian M. Environmental factors affecting the compressive strength of microbiologically induced calcite precipitation-treated soil[J]. Geomicrobiol J, 2017, 34(10): 889-894. DOI:10.1080/01490451.2017.1291772 |

| [8] |

Chen X, Yuan J, Alazhari M. Effect of microbiological growth components for bacteria-based self-healing on the properties of cement mortar[J]. Materials (Basel), 2019, 12(8), pii: E1303.

|

| [9] |

梁仕华, 牛九格, 房采杏, 等. 营养液钙源对微生物固化砂土效果影响的试验研究[J]. 防灾减灾工程学报, 2018(5): 781-786. |

| [10] |

Ivanov V, Stabnikov V, Stabnikova O, et al. Environmental safety and biosafety in construction biotechnology[J]. World J Microbiol Biotechnol, 2019, 35(2): 26. DOI:10.1007/s11274-019-2598-9 |

| [11] |

Stabnikov V, Ivanov V, Chu J. Construction biotechnology:a new area of biotechnological research and applications[J]. World J Microbiol Biotechnol, 2015, 31(9): 1303-1314. DOI:10.1007/s11274-015-1881-7 |

| [12] |

王君. 生物结皮在黄土高原地区高速公路边坡恢复中的应用[J]. 公路交通科技:应用技术版, 2018(9): 31-33. |

| [13] |

Ramezanian S, Ta HX, Muhunthan B, et al. Role of ionic strength in the retention and initial attachment of Pseudomonas putida to quartz sand[J]. Biointerphases, 2018, 13(4): 041005. DOI:10.1116/1.5027735 |

| [14] |

Hua G, Shao C, Cheng Y, et al. Parameter-efficient bioclogging model:calibration and comparison with laboratory data[J]. Environ Sci Pollut Res Int, 2019, 26(4): 3731-3740. DOI:10.1007/s11356-018-3894-x |

| [15] |

Hatayama K, Saito K. Calcite formation induced by Ensifer adhaerens, Microbacterium testaceum, Paeniglutamicibacter kerguelensis, Pseudomonas protegens and Rheinheimera texasensis[J]. Anto Van Leeuwen, 2019, 112(5): 711-721. DOI:10.1007/s10482-018-1204-8 |

| [16] |

Ivanov V, Chu J, Stabnikov V, et al. Strengthening of soft marine clay using bioencapsulation[J]. Mar Georesou Geotech, 2015, 33(4): 320-324. DOI:10.1080/1064119X.2013.877107 |

| [17] |

郝大程, 周建强, 韩君. 土壤重金属和有机污染物的微生物修复:生物强化和生物刺激[J]. 生物技术通报, 2017, 33(10): 9-17. |

| [18] |

荣辉, 张磊, 王雪平, 等.一种微生物水泥矿化固结垃圾焚烧飞灰重金属方法: 中国, CN201510260547. X[P]. 2017-02-01.

|

| [19] |

Stabnikov V, Chu J, Myo AN, et al. Immobilization of sand dust and associated pollutants using bioaggregation[J]. Water Air Soil Pollu, 2013, 224: 1631-1636. DOI:10.1007/s11270-013-1631-0 |

| [20] |

Røyne A, Phua YJ, Balzer Le S, et al. Towards a low CO2 emission building material employing bacterial metabolism (1/2):The bacterial system and prototype production[J]. PLoS One, 2019, 14(4): e0212990. DOI:10.1371/journal.pone.0212990 |

| [21] |

Bang S, Min SH, Bang SS. Application of microbiologically induced soil stabilization technique for dust suppression[J]. Int J Geo-Engi, 2011, 3(2): 27-37. |

| [22] |

Ivanov V, Stabnikov V. Construction biotechnology:Biogeochemistry, microbiology and biotechnology of construction materials and processes[M]. Springer, 2016.

|

| [23] |

Ivanov V. Environmental microbiology for engineers[M]. 2nd Edition. CRC Press.

|

| [24] |

Lan SB, Wu L, Zhang D, et al. Analysis of environmental factors determining development and succession in biological soil crusts[J]. Sci Total Environ, 2015, 538: 492-499. DOI:10.1016/j.scitotenv.2015.08.066 |

| [25] |

Park CH, Li XR, Zhao Y, et al. Rapid development of cyanobacterial crust in the field for combating desertification[J]. PLoS One, 2017, 12(6): e0179903. DOI:10.1371/journal.pone.0179903 |

| [26] |

Chaurasia L, Bisht V, Singh LP, et al. A novel approach of biomineralization for improving micro and macro-properties of concrete[J]. Construct Build Mat, 2019, 195: 340-351. DOI:10.1016/j.conbuildmat.2018.11.031 |

| [27] |

谈叶飞, 郭张军, 陈鸿杰, 等. 微生物追踪固结技术在堤防防渗中的应用[J]. 河海大学学报:自然科学版, 2018(6): 521-526. |

| [28] |

Mwandira W, Nakashima K, Kawasaki S, et al. Solidification of sand by Pb(Ⅱ)-tolerant bacteria for capping mine waste to control metallic dust:Case of the abandoned Kabwe Mine, Zambia[J]. Chemosphere, 2019, 228: 17-25. DOI:10.1016/j.chemosphere.2019.04.107 |

| [29] |

Scheid D, Stubner S, Conrad R. Identification of rice root associated nitrate, sulfate and ferric iron reducing bacteria during root decomposition[J]. FEMS Microbiol Ecol, 2004, 50(2): 101-110. DOI:10.1016/j.femsec.2004.06.001 |

| [30] |

Sheng Y, Bibby K, Grettenberger C, et al. Geochemical and temporal influences on the enrichment of acidophilic iron-oxidizing bacterial communities[J]. Appl Environ Microbiol, 2016, 82(12): 3611-3621. DOI:10.1128/AEM.00917-16 |

| [31] |

Adamidis O, Madabhushi GS. Post-liquefaction reconsolidation of sand[J]. Proc Math Phys Eng Sci, 2016, 472(2186): 20150745. DOI:10.1098/rspa.2015.0745 |

| [32] |

He J, Chu J, Liu HL, et al. Microbial soil desaturation for the mitigation of earthquake liquefaction[C]. The 15th Asian Regional Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, 2016.

|

| [33] |

Wu SF. Mitigation of liquefaction hazards using the combined biodesaturation and bioclogging method[D]. Ames, Iowa: Iowa State University, 2015. https: //lib.dr.iastate.edu/etd/14728/

|

| [34] |

Canakci H, Sidik W, Kılıç İH. Bacterail calcium carbonate precipitation in peat[J]. Arab J Sci Engi, 2015, 40(8): 2251-2260. DOI:10.1007/s13369-015-1760-4 |

| [35] |

Zhu X, Li W, Zhan L, et al. The large-scale process of microbial carbonate precipitation for nickel remediation from an industrial soil[J]. Environ Pollut, 2016, 219: 149-155. DOI:10.1016/j.envpol.2016.10.047 |

| [36] |

Seifan M, Berenjian A. Microbially induced calcium carbonate precipitation:a widespread phenomenon in the biological world[J]. Appl Microbiol Biotechnol, 2019, 103(12): 4693-4708. DOI:10.1007/s00253-019-09861-5 |

| [37] |

Achal V, Pan X, Zhang D. Bioremediation of strontium (Sr) contaminated aquifer quartz sand based on carbonate precipitation induced by Sr resistant Halomonas sp.[J]. Chemosphere, 2012, 89(6): 764-768. DOI:10.1016/j.chemosphere.2012.06.064 |

| [38] |

Zhao Y, Yao J, Yuan Z, et al. Bioremediation of Cd by strain GZ-22 isolated from mine soil based on biosorption and microbially induced carbonate precipitation[J]. Environ Sci Pollut Res Int, 2017, 24(1): 372-380. DOI:10.1007/s11356-016-7810-y |

| [39] |

Achal V, Pan X, Lee DJ, et al. Remediation of Cr(Ⅵ) from chromium slag by biocementation[J]. Chemosphere, 2013, 93(7): 1352-1358. DOI:10.1016/j.chemosphere.2013.08.008 |

| [40] |

O'Brien PL, DeSutter TM, Casey FXM, et al. Thermal remediation alters soil properties-a review[J]. J Environ Manage, 2018, 206: 826-835. DOI:10.1016/j.jenvman.2017.11.052 |