2. 上海体育学院 中国体育历史研究院, 上海 200438

2. Academy of Chinese Sport History, Shanghai University of Sport, Shanghai 200438, China

岩画是古人在崖壁、岩石上刻绘的图案,是原始文化的重要印记。作为人类早期活动遗迹,岩画凝聚着原始先民对生活实践的观察与思考。我国北方岩画包含大量射箭、搏斗、矛刺、征战、狩猎等内容,为研究、阐释原始武术文化提供了重要依据,对再现其历史场景、勾勒其历史轴线具有活化与延伸作用。回顾既往研究,具有史料价值的岩画中的武术内容多散见于体育史考据、农业文化史考证、史前祭祀活动考释等研究,尚未在武术历史研究中得到充分利用,也未使其文化、历史价值起到支撑、推进、创新武术文化的重要作用。基于此,本文通过对北方岩画中武术内容的考释,探析在原始思维影响下的祭祀活动、萨满文化、地域文化与武术文化之间的互动,以展现北方原始社会生活中的武术形态,深化对原始武术文化的认知。

1 岩画中武术内容研究的学理依据在世界上大多数文明的历史证据中,图像与文字都是人类观照、理解、建构世界的主要工具。图像使人认识世界形象,文字用以表示世界原理[1]。早期人类创作的大量岩画是研究其外在生活状况与内在思维活动的重要物证。图像学产生于人类对图像的重新认识与深刻理解,将其应用于史料考证则是历史文化研究的重要手段,有利于推进古代图像研究的发展。如:宋小飞[2]将萨满教艺术的图像学解读置于满族历史生存的文化系统中,认为萨满教艺术造型是对萨满文化因子的综合反映;童永生[3]利用艺术图像学的本体阐释方法,结合考古学、文献学、民族学、宗教学观点,对中国北系岩画中的原始农牧业文化进行自然与民族双重属性的考察。

当然,应辩证地看待图像对于历史的呈现。“图像证史”与文献考古一样,需要进行大量的甄别与考证。就历史真实性而言,图像史料可分为两类:一种是相对客观的美术图像,如岩画上的早期人类狩猎场景,汉画像石上的建筑、车马、庖厨、百戏、六博、弹琴等,这些相对客观的记录性材料的史料价值较高,多数可与文献史料对勘,进行历史还原;另一种是绘画作品所描绘的时代景观,从历史学角度看,这类艺术作品可以提供有关社会现实某些侧面的证据[4]。作为历史遗迹,岩画在艺术学视域下为美术作品,在考古学中为文物遗迹,在体育学研究中则成为活动影像。多元的价值属性既体现了岩画的价值多样性,也为研究带来了一定的困扰,主要体现在创作时间的模糊性与创作主体的随意性上。

岩画创作时间的模糊性主要源于其创作年代的巨大跨度。从新石器时代早期至秦汉时期,岩画的内容、作画工具、表达方式虽有所丰富,但这一时期文明进程较为缓慢,在本质上并未发生改变,因此,岩画既能映现原始文化,其文化特征也与后来的北方文化保持一定的同质性。文化是人的自觉或不自觉活动的历史沉淀,是历史地凝结成的人的活动的产物[5]。因此,岩画创作主体随意性中包含的自觉性与不自觉性均在汇集之后成为历史发展的必然性,呈现出原始文化的样貌。本文主要从文化发生、发展、传续的角度对北方岩画中武术内容所承载的生命意识、技能意识、合作意识进行合理的推断与分析。所以,创作时间的模糊性并不影响研究的开展。

根据郭玉成的《中国武术史》(2019年版)、邱丕相的《中国武术史》(2008年版)、张耀庭的《中国武术史》(1997年版)等研究,中国武术的历史可追溯至原始社会时期,狩猎、骑射、征战、武舞等都被看作武术发展的起源,武术的劈、砍、击、刺、射箭等技能皆衍生于这些生产、生活与战争活动。武术的发展与起源一脉相承,古代人类的搏斗、战争成为搏斗技术的起源,与狩猎、祭祀、战争有关的武舞成为武术套路和集体演练的起源,古代人类的思想文化与武术技艺的融合又为武术文化的形成提供了条件[6]。在岩画产生的时代,人们为了获取猎物、制服或击杀敌人,不断总结形成的如射箭、矛刺、搏击等器械或徒手技能都是武术发展过程中重要的历史形态。因此,对于北方岩画中武术内容的研究不仅是对武术史研究的一种扩展,也使人们更直观、真实地感受到早期人类在进行武术活动时的情景与心态。基于武术起源及形成初期的历史形态,本文中的武术内容具体表现为岩画中呈现的“射箭”“狩猎”“争斗”“武舞”“击刺”“骑射”等身体运动。

2 北方岩画中武术内容概述 2.1 北方岩画分布地域岩画在我国分布广泛,各地区岩画在题材内容、制作方法和风格上具有一定的差异。据统计,已在29个省(区)内的200多个县(旗)发现岩画,岩画点总数超过数千处,可将中国岩画分为四大区域,即北方、中原、东南和西南[7]。本文主要探析北方岩画中武术内容的文化内涵。根据研究的现实需要、武术地域分布的实际情况和历史地理学的相关研究成果,结合岩画产生时的历史背景,将“北方”限定为岩画产生时以草原、山地、森林为主要地形地貌的北方省份,主要包括甘肃省、黑龙江省、青海省、宁夏回族自治区、新疆维吾尔自治区、内蒙古自治区。主要分布点如表 1所示。

| 表 1 北方地区主要岩画点分布 Table 1 Distribution of main rock painting points in the northern region |

考古学中相对年代关系的分析是建立在考古地层学、类型学研究基础上的[8]。岩画本身的介质属性,加上不同时期的画迹错杂相间,给年代判断带来困难和不确定性,但并非完全不可行[9]。可将微腐蚀断代法和光学色度比对法作为北方岩画的直接断代法,将类型学大框架下的小区域断代法、墓葬—聚落—岩画“三位一体”断代法、传统考古断代法作为间接断代法[10]。北方岩画有的虽远隔万里,在绘制方法、艺术表现、内容题材上却具有相似性,结合各岩画点附近考古资料的佐证,可判定其创作年代是否相近,在文化表现上是否具有同质性。岩画学界对中国岩画形成时间的研究成果[11]同样显示,新石器时代晚期或铜石并用时期是岩画创作的繁荣期。由于所处地域比较偏僻,文明发育程度较低,北方岩画创作的繁荣期从新石器时代晚期延伸至春秋战国时期。本文选取的岩画均为这一时期所创作,其数量较多、种类丰富,内容相较早期人类创作的岩画更为具象,有关武术活动的描绘更多,较直观地体现了早期人类对世界的观察与理解。

2.3 北方岩画中的武术内容岩画是人类原始时代自我表达的艺术形式[12]390,而“艺术来源于生活”。北方原始先民所处的自然环境和生产、生活方式促成其岩画内容、风格、艺术特征的形成。北方岩画的内容主要以“动物”“狩猎”“战争”“祭祀”等为主,展现了北方原始先民的生产、生活方式及其丰富的精神世界。严峻的生活环境、紧张的物质资源、强大的飞禽走兽使原始先民的生存面临巨大挑战。在这样的情况下,推动其岩画创作的因素可能包括记录生活、征战、祭祀等场景,表达信仰、寄托希望、怀念祖先,阐述历史、传授技能、传递信息等。武术与岩画的糅合是原始先民生活理性与感性的随机结合,也是推演武术文化发展历程的重要依据。

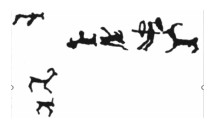

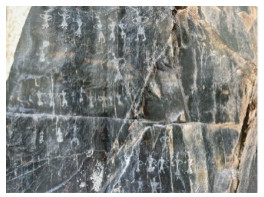

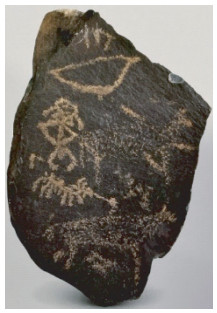

北方岩画中的武术内容十分丰富,生动直观地再现了原始社会生产、生活的基本图景。岩画中有许多表现集体活动的场景,如集体狩猎、征战、祭祀、舞蹈等,反映了一种集体协作意识。如图 1所示,一位牧民正在搭箭,并瞄准前方的猎物准备射杀,附近4个蹲踞式人物在做围捕猎物的准备。在中卫市北山大麦地苦井沟的一幅表现原始游牧生活的岩画(图 2)中,三五成群的狩猎者拿着长矛和弓箭在围追一只奔跑的羊,有人正在骑马奔跑,有人正在赶着一群羊返回羊圈。在青铜峡市贺兰山南端发现的猎羊岩画(图 3)中,一位牧民正在搭箭,并瞄准前方站立的羊准备射杀,附近有狗在奔跑。丰富的画面内容直观地再现了北方原始先民狩猎、放牧的生活场景,其中,射箭是最常见的狩猎形式。

|

| 图 1 围猎(灵武市岩画)[13]115 Figure 1 Collective hunting (Rock painting of Lingwu City) |

|

| 图 2 牧民生活场景(中卫市岩画)[13]194 Figure 2 Scene of herdsman life (Rock painting of Zhongwei City) |

|

| 图 3 猎羊1(贺兰山岩画)[14]20 Figure 3 Sheep hunting 1 (Rock painting of Helan Mountain) |

除了骑射、立射等射箭姿态外,也有众多表现射箭状态的岩画,如射箭之前对猎物的围捕,手持弓箭却未发射。由图 4可见,关于射箭的基本知识已在岩画中较充分、完整地呈现:射箭时要求两脚开立比肩略宽;左手在前,大臂、小臂伸直向前推弓把;右手用力后拉弓弦,并用肘向后顶。这与现在传统弓的使用要求基本一致,说明原始社会与狩猎紧密相关的武术技能已经相当成熟。绘制者使用物体的大小表示距离的远近,使得猎物向远处逃跑的形象呼之欲出,说明其已具备一定的艺术审美能力、创造能力及对运动技能的鉴别能力。

|

| 图 4 猎兔(贺兰山岩画)[14]25 Figure 4 Rabbit hunting (Rock painting of Helan Mountain) |

武术活动深刻影响着北方原始先民的思维活动。岩画的绘制“因势取形,以线条单纯的律动突出形的运动张力,更加真实地表达自身对自然、生命的理解和敬畏”[15]。大量的武术技能实践、岩画创作体验、自然生命感受使得武术活动成为其文化内容的主体部分,在呈现武术活动的过程中展现其文化生境。

此外,一些岩画呈现了类似狩猎器具的图案,如剑(图 5)、弓箭、刀(图 6)、流星索、石丸和近似弩的狩猎工具等。面对凶猛的野兽,棍、矛是最易制作且使用方法最简单的工具,在北方岩画中频繁出现。这些原始狩猎工具、战争武器因地域生活环境、生产方式而被频繁使用,也在一定程度上反映了北方地区武术文化中长兵器发展源远流长。在岩画中狩猎、争斗、射箭、摔跤、骑马和矛刺练习(图 7)等内容反映出这一地域原始先民的生活中有丰富的武术活动,频繁地进行武术技能的训练与应用。这些在北方自然、人文环境中产生、发展的文化内容与特征潜移默化地影响着北方武术文化的形成。

|

| 图 5 剑(贺兰山岩画)[16]378 Figure 5 The sword (Rock painting of Helan Mountain) |

|

| 图 6 刀与箭头(贺兰山岩画)[14]286 Figure 6 Knife and arrow (Rock painting of Helan Mountain) |

|

| 图 7 集体武术活动(贺兰山岩画)[16]84 Figure 7 Group Wushu activities (Rock painting of Helan Mountain) |

在原始社会初期,自然界之于人类是完全陌生、神秘的,拥有无限威力且无法被制服,使人类对其产生畏惧。经过生产经验的积累,人类逐渐开始总结“征服”自然的“知识”,由于这些“知识”并不能得到科学的解释而成为一种“神秘力量”。人类渴望认识自然,希望通过与自然进行“对话”而与其和谐相处,并想象、创造了一种与自然建立联系的途径。原始思维是在原始人类与其生存环境的直接交往、相互作用中产生的,他们既往的心理经验、主体的内在需要、既有的观念认识之间的联系并不能像今日的思维那样在逻辑联系中进行,而是在感觉思维中进行[17]。列维-布留尔[18]在归纳原始思维方式与特点时,将原始思维所特有的支配表象的关联和前关联的原则叫作“互渗律”。所谓“人和物之间的‘互渗’”,即天人、人人、物我、主客与物物之间的“互渗”,即中国人所说的原始意义上的“天人合一”“天人感应”[19]249。这种思维特征在岩画中表现为原始人希望通过岩画来控制、影响现实生活中的事物。

这种“互渗”在中国传统话语中也可解释为事物存在的“灵性”。原始思维对“灵”的崇奉,在纳入人的生存活动和其功利关系之后,就转化为崇拜[20]43。在原始思维的框架下,不同生活环境中的原始人类崇拜的事物不同,崇拜的形式也各异,如动物崇拜、图腾崇拜、神像崇拜、太阳神崇拜、天体崇拜、骷髅崇拜、祖先崇拜、生殖崇拜、印迹崇拜、十二生肖崇拜等。这就导致不同地域岩画体现的崇拜对象有较大差异,如草原岩画体现对“狩猎文化”的崇拜,而沿海地区岩画体现对“海洋文化”的崇拜。受北方自然环境影响,北方原始社会的崇拜对象大多为直接参与其生产、生活的自然现象、动物和植物。在对自然现象的崇拜过程中,早期人类族群逐渐开始形成自己的祭祀经验,并与生活建立多种联系,经过反复强化养成特定的生活习惯,进而发展出有族群特色的文化内容。这些特色鲜明的文化内容对这一地域群体“知识”类型有着重要影响。如草原地区的岩画多集中于放牧图景的重现或对捕获猎物的美好希望。

所以,原始社会时期的岩画内容较多地展现生活、狩猎、战斗场景,并希冀所描绘的场景能够真实发生。如狩猎岩画呈现狩猎者运用弓箭进行狩猎的情况:图 8中四脚朝天的羊展现的是猎物已被射中而倒下的境况,图 9中狩猎者的弓箭与猎物身体直接相连。这种刻绘过程本身即是巫术意志的实施过程,绘制者将理想的狩猎结果化为图画意象,这种图画意象并不只是实物的替代或象征,它本身就被看作实物,具有与实物相同的实在性[21]。可见,绘制者在制作岩画时已不局限于传授狩猎经验、展示狩猎场景,也希望通过对理想狩猎结果的绘制来提升自己捕获猎物的能力。又如鄂温克族狩猎者在长期捕获不到野兽时,会准备两只野兽或“飞龙”献祭萨满的神,并作象征性的射击,把箭头取下,射击用柳条制成的鹿或犴,观众齐喊“打中了!打中了!”,表示以后就能百发百中[22]。在此过程中,他们逐渐形成属于自己的狩猎经验,并通过绘制与狩猎有关的岩画表达经验。这种经验具有浓郁的原始巫术色彩。所以,岩画不仅使武术技艺得以传递,更体现出原始思维活动的混沌性、互渗性。

|

| 图 8 猎羊2(贺兰山岩画)[14]38 Figure 8 Sheep hunting 2 (Rock painting of Helan Mountain) |

|

| 图 9 猎人、弓箭与猎物(贺兰山岩画)[16]369 Figure 9 Hunter, bow and arrow, prey (Rock painting of Helan Mountain) |

原始思维的互渗性不仅深刻影响着岩画中武术内容出现的场景,也赋予这些武术动作以特殊的意义,并将武术、巫术与部落各种重要活动联系在一起,使个人行为逐渐演变为集体行为。“原始思维对于世界有灵性的、有利害善恶的理解,特别是这些东西对他的思维的渗入,对他的生存观念和生存行为都产生了极为重大的影响。”为了趋利避害,求善去恶,“他们采用一切符合他们的世界观的生存求优的手段:祭祀、祈祷、仪式、巫术、咒语等等,力求化恶为善,变害为利”[20]49。这一特性也促使人们将征战、狩猎、搏斗中的肢体动作融入生活中各种祭祀、祈祷等仪式性活动。如对纳西族阮可东巴舞蹈的个案研究[23]证实了“图腾及动物崇拜象征体系⇌模仿动物动作体系→精灵崇拜象征体系⇌模仿生活动作为主的身体动作体系→祖灵及神灵崇拜⇌模仿神态、生产及战争动作为身体动作体系”的萌生演进规律。在图 10中,除了狩猎、征战、搏斗的场景之外,画面左下方巫师的形象十分醒目,可见武术活动与原始思维影响下的崇拜、祭祀、祈祷活动紧密相连。在武术活动中有大量原始思维统摄下的仪式性活动,而武术动作也是仪式性活动中肢体动作的主要内容与素材。

|

| 图 10 武术、征战与巫师(曼德拉山岩画)[24]68 Figure 10 Wushu, war and wizard (Rock painting of Mandela Mountain) |

原始思维对于规律的认知与把握不仅使狩猎、征战、骑射等生产、生活中的劈、刺、砍、射箭等技术逐渐积累并发展成熟,也使这些武术技艺逐渐成为其文化生活的重要组成部分。“不受人的文化模式——有组织、有意义的符号象征体系——指引的人的行为最终会不可驾驭,成为一个纯粹的无意义的行动和突发性情感的混乱物,他的经验最终也会成为无形的。”[25]如澳大利亚原住民的图腾风景画所展现的,在一些重要节日中,他们去往特定的地点朝圣,这些地点负载了对祖先们的回忆,因此过去并不是自然而然形成的,而是文化建构和再现的结果[26]。在原始祭祀活动过程中,其采用的肢体动作均为狩猎、征战等实际生产生活中习惯使用的动作。这使得他们的狩猎、搏斗技能得到重复使用,并在熟练掌握、创新该技能的过程中,促进个体技艺与群体协作能力的发展,以及群体文化的生成。

由原始思维引发的祭祀活动、由狩猎与搏斗等经验衍生出的武术活动、在岩画绘制过程中的思维活动三者相互交织发展,在北方原始自然生态的影响下演化出独具特色的文化样貌,不仅维系了原始部落使其成为稳固的群体,也使他们的意识逐渐趋向统一,并形成具有群落意识的原始社群。北方民族后来形成勇猛强悍的民族性格、高超娴熟的骑射技艺、繁盛丰富的武术文化,这些虽与自然环境直接相关,但也与自原始社会开始经过几千年积累形成的文化模式与族群特征密不可分。

3.2 北方岩画中的祭祀活动与武术原始人类的思维方式主导着其生活方式与生存状态。在原始思维的统摄下,祭祀活动逐渐形成,并成为影响原始人类发展方向、行为方式、社会结构、文化内容的重要因素。祭祀中大量武术元素的融入使得武术与集体生活、萨满文化之间产生更紧密的联系。

3.2.1 北方岩画中的集体祭祀与武术无论是考古发现的祭坛、祭器,还是活生生的民族学的祭祀活动,都说明祭祀是人们出于对自然的软弱无力,而想通过某种神力战胜自然的一种仪式[27]。“上古之世,人民少而禽兽众,人民不胜禽兽虫蛇。”[28]536这种情况使得人类在捕猎大型动物时往往需要借助集体的力量才能减少在捕猎过程中遇到的伤害,所以群居生活是早期人类生存的基本方式。这种生活方式决定了当“崇拜”发生时,不仅是个体崇拜,更多的是集体崇拜。集体崇拜需要整个族群共同通过仪式为集体活动“祈祷”,这种集体祈祷行为成为形成部族祭祀文化的重要“推手”。

原始人类对于集体活动场地、时间、内容的选择历经一个长时段的积累,成为一种惯例。原始人具有敏锐的空间知觉力,能够准确地分辨出环境空间的特殊与否[29]。先民对空间与时间的敏感性导致其在集体活动空间与时间选择上的特殊性,活动时间、内容、地点等规律在经年累月的发展中逐渐明确,并形成具有集体特征的“场域”。“场域”理论来源于法国社会学家皮埃尔·布迪厄(Pieerre Bourdieu)提出的关于社会结构的概念:“一个场域由附着于某种权力(或资本)形式的各种位置间的一系列客观关系所构成,而惯习则由‘积淀’于个人身体内的一系列历史的关系所构成,其形式是知觉、评判和行动的各种身心图式。”[30]原始思维的“互渗性”将族群生活中各种现象、活动联系在一起,赋予一个事物多层含义,如狩猎前进行跳舞、占卜、祈祷、祭祀等仪式性的集体活动,使其相应的行为逐渐具有更丰富的含义。狩猎过程与结果、仪式流程、偶发性因素等相互组合,在不断达成仪式目标的生存实践中,演化出具有一定仪式性的活动场域。特定场所、时间进行的祭祀活动使这种祭祀文化逐渐稳固,成为一种集体记忆,文化共同体的“场域”便由此生成。这里的“场域”不仅指活动需要的场所,也指活动所需的特定时间点,以及特定文化背景下人们的行为方式及精神活动情况。

在集体祭祀活动中,武舞是重要的活动内容。武舞作为特殊的舞蹈形式,具有打斗、竞争、拼搏的意识,因而自古以来舞蹈便划分为“武舞”与“文舞”2种。武舞与巫术交融的形式使教育、娱乐和竞技3种体育自古有之的因素有机地结合在一起,反映原始文化中人类身体运动的混沌特征[31]。原始社会的重大变革莫过于部落集团之间日趋频繁的掠夺、战争、残杀,这种动荡的社会面貌也必然反映到武舞中,对祖先的祭祀仪式由之产生[32]。武术活动作为祭祀仪式中的重要内容,在历史古籍中多有记载。如:“国之大事,在祀与戎”[33];“君临臣丧,以巫祝桃茢执戈,恶之也”[34]。又如《周礼·地官》载“舞师掌教兵舞,帅而舞山川之祭祀;教帗舞,帅而舞社稷之祭祀;教羽舞,帅而舞四方之祭祀;教皇舞,帅而舞旱暵之事”[35]245;“凡祭祀百物之神,鼓兵舞、帗舞者”,据郑玄注,“兵舞”谓以干(盾牌)戚(斧)为舞具,执之以舞[35]244。这不仅表明了“祀”与“戎”的重要性,也说明“祀”与“戎”之间关系密切,在祭祀仪式中存在大量的武术元素。

因此,原始社会祭祀活动的开展构建了一个集体武术活动的场域,大量的北方岩画反映了这样的场景。如图 11、图 12所示,画中族群正在进行大规模的集体活动,可能是祈求降雨或祭祀神灵或出征前的列队操演。图 11、图 12中的人物身形特点与图 13高度相似,都戴有羽毛式的头冠,上臂、大腿较为粗壮。图 13中人物或是拿着一把弓箭准备搭箭,或是一位武士拿着长剑。原始社会族群的男子大多习练武术,参与战争、狩猎活动。《韩非子》[28]539中记载舜伐有苗时“修教三年,执干戚舞,有苗乃服”,可见战前的武舞活动有鼓舞士气、震慑敌人的作用。武舞活动大量存在于原始社会人们的生活中,所以岩画表现的场景、操演的内容包含大量武术元素。

|

| 图 11 武术、祭祀与野牛(嘉峪关岩画)[36]73 Figure 11 Wushu, sacrificial activities and wild ox (Rock painting of Jiayuguan) |

|

| 图 12 列队操演(嘉峪关岩画)[36]69 Figure 12 Group performance (Rock painting of Jiayuguan) |

|

| 图 13 武士与武器(嘉峪关岩画)[36]100 Figure 13 Warrior and weapon (Rock painting of Jiayuguan) |

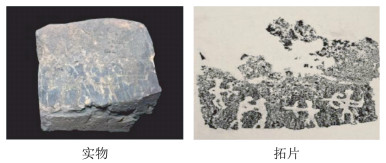

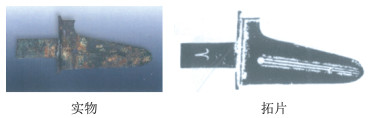

在图 14中,画面上方是一座祭台,祭台上有人和祭品,一人拿弓箭瞄准一个被左右两人拉扯双臂的人,祭台下方有人似在进行武舞,佩戴的头饰、高大的身躯表明其身份类似于巫师或武士,为负责此次祭祀的首领。据湖南长沙马王堆西汉墓出土的帛书《十大经·正乱》记载,黄帝擒住蚩尤之后,“剥其□革以为干侯,使人射之”[37],与图 14中描绘的情形十分相似。此外,殷商时期铜山丘湾社祀遗址、甲骨卜辞等史迹,以及《左传》等文献中也多有杀人以祭祀的记载,可见在蒙昧的原始社会时期,这样“野蛮”的场景时有发生,且与战争、狩猎、祭祀等活动关系紧密。这也印证了武术在集体活动场域中有大量展现的时机。先秦时期的祭祀活动内容丰富,参与人数众多。如甘肃省陇南市礼县大堡子山祭祀遗迹(图 15)包括人祭坑4座(K1、K2、K3、K4)、乐器坑1座(K5),乐器坑(图 16)中有11件铜钟镈、3件铜镈和8件铜甬钟[38],可见当时祭祀活动载歌载舞、手舞足蹈的情景,其舞中则可能包含大量武术元素。

|

| 图 14 祭台、武术与狩猎(曼德拉山岩画)[24]191 Figure 14 Altar, Wushu and hunting (Rock painting of Mandela Mountain) |

|

| 图 15 甘肃省礼县大堡子山祭祀遗迹平面图 Figure 15 Plan of the Ruins of the Sacrificial Pit in Dabaozi Mountain, Li County, Gansu Province |

|

| 图 16 甘肃省礼县大堡子山乐器坑全景 Figure 16 Panoramic view of Musical Instrument Pit in Dabaozi Mountain, Li County, Gansu Province |

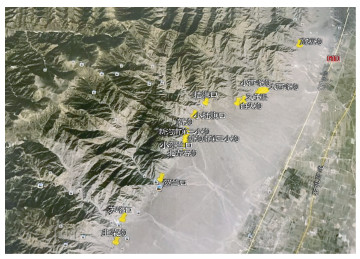

北方原始先民为了得到神灵与祖先的庇佑而进行巫术活动,同时将其作为表达自己情绪的途径,并通过岩画将这些场景记录下来。他们不仅通过岩画传播武术技能,也通过岩画将人群聚集在一起共同进行祭祀活动。李福顺[39]认为,环境为岩画提供活动的舞台,同时又给岩画以限定,以其特殊的意境感染观众,如用于祭祀的人面形神灵图多刻于深山幽谷的僻静之处,前面往往有一片开阔地,便于人们举行宗教仪式,或刻于山谷绝壁之上,便于诱发人们的崇敬之心。如:青铜峡山坡地区的岩画多分布于靠近草原的贺兰山半山坡上,山前是广阔的草原[40];贺兰山岩画多刻制在山谷口、山坡边缘或山谷外的洪积扇上(图 17)[41],背靠高山,面朝平原。原始部落在绘有岩画的石壁前进行舞蹈与祭祀活动,并将这些活动场景记录下来,以传承其原始、质朴的生活模式与思维。其中包含的射艺、摔跤等武术内容与宗教文化相互融合,成为北方地域文化的内容之一。

|

| 图 17 贺兰山岩画点分布 Figure 17 Distribution map of rock painting points in Helan Mountain |

在开展重要活动的特定时间,如出征、狩猎、生产、繁衍等开始或结束之际进行祭祀活动,可为集体活动提供一个特定的“场域”,形成一种约定俗成的部落仪式,并逐渐演变成部落集体生活的重要内容。因此,集体祭祀不仅促进了人的“社会化”进程,也为武术展演提供了“场域”,并促使武术成为族群活动的重要内容,进而与族群文化相交融并具有鲜明的地域特征。

3.2.2 北方岩画中的萨满文化与武术在北方原始社会中,萨满文化形成于部落战争、狩猎、庆典等的祭祀活动。对一系列文化遗迹与考古文物的研究发现,中国古代北方文化的一个重要内容是萨满文化,从一定意义而言,萨满文化是中国文化的一个源头,尤其是北方文化的源头[42]。“萨满”一词在满-通古斯语族中指“知者,激动不安和疯狂乱舞的人”,在汉语中为“巫师”的意思。中国古代许多仪式、宗教思想和行为的重要任务就是在“天”“地”“神”“人”等不同层次之间进行沟通,而沟通的主体人物为中国古代的巫、觋,这不仅是萨满式文明的重要内容,也是中国古代文明的主要特征[43]。因此,萨满文化之所以形成于原始社会与当时人们对于“巫”的认知有关,且这种巫文化逐渐发展为带有宗教色彩的族群集体文化,使得人们在“神”与“人”之间找到沟通的桥梁,成为表达愿望、祈祷的一种方式。

作为“天”“地”“神”“人”等不同层次之间沟通的核心,巫师是施行巫术的载体,负责创造、设计、传授和表演巫术。他们通过巫术摸索生活中出现的问题(通常为自然灾祸、疾病、牲畜繁衍不旺等)的原因,并采用某种特殊的“仪式”或“肢体语言”祈求问题的改善。在距今约7 000多年前的北方内蒙古兴隆洼遗址、阜新查海遗址中,发现选用真玉精制的玉器如玉玦、玉钻孔匕形器、玉斧、玉锛等祭祀用器及男性巫师兼首领的情形。从随葬器物来看,墓主应是氏族部落中有权势的男性军事首领兼巫觋一类人物[44]。可见,巫师是北方原始社会生活中必不可少的一个群体,作为部落里占有最多“知识”的人群,巫师们承载着群落安全生活、发展传承的重要使命。

我国北方岩画点密集的区域常可见带有巫师形象的岩画。北方原始先民将一部分巫师活动的图景刻画在岩石上,也是为了记录、保存与传承这些特殊技能。经过历代刻画者的描述与创造,逐渐形成具有地域特点的“巫师岩画”。如图 18所示,画中巫师戴着尾饰或头饰,正在表演巫术,其动作呈摔跤状,形象栩栩如生。

|

| 图 18 摔跤姿态的巫师(曼德拉山岩画)[24]46 Figure 18 Wrestling wizard (Rock painting of Mandela Mountain) |

对于拥有鲜明原始宗教文化特质的岩画而言,其缓慢的发展过程也是萨满文化不断积累、发展的过程。韩建业[45]在综合对比中国新疆、蒙古西部和俄罗斯阿尔泰地区的萨满式人物形象后提出,不同地区不同画面的寓意或有不同,但都可视为原始萨满精神系统的组成部分,而在中国话语中的“巫”或许与萨满同源。在具有萨满特征的岩画中,佩弓执剑的人物俨然是武士或狩猎者的形象(图 19);萨满形象的巫师双手分别持有类似剑或短棍的法器(图 20);人物的头饰与面部表情带有浓厚的萨满式宗教气息,通过将神秘力量附于放置在旁的弓,获得更强大、娴熟的射击技艺(图 21),生动形象地体现了原始思维的发散性、互渗性。

|

| 图 19 佩弓执剑的武士(新疆岩画)[45] Figure 19 Warrior with bow and sword (Rock painting of Xinjiang) |

|

| 图 20 巫师与祭祀(巴丹吉林岩画)[24]232 Figure 20 Warrior and sacrificial activities(Rock painting of Badain Jaran) |

|

| 图 21 巫师、祭祀与弓箭(巴丹吉林岩画)[24]115 Figure 21 Warrior, sacrificial activities, bow and arrow(Rock painting of Badain Jaran) |

创作素材的多样化、创作主题的多元化、创作意识的互渗性将武术、岩画、萨满文化三者糅合。岩画中的萨满形象拥有多种多样的肢体表现方式。这些肢体动作旨在祈求天神和祖先保佑,以谋求战争的顺利或狩猎的丰收。部分动作包含狩猎或搏斗元素,使得带有武术色彩的肢体文化成为萨满文化的一部分。由于宗教与生活的需要,这些肢体动作得以传承,并形成带有宗教色彩的武术或武舞,影响该地域武术活动的产生与发展。其中,摔跤是北方草原民族极具代表性的武术活动之一。在现藏于宁夏博物馆的一组两人搏斗的岩画(图 22)中,两人相对而立,上肢相互搂抱正在进行搏斗,周围三人手持弓箭,满弓待发。这组岩画具有形象的战斗场景、清晰的搏斗动作、明显的技击意识,展现了搏斗过程中明确的分工合作,或负责近战搏斗,或负责远程射箭。这在一定程度上反映出武术技艺的不断成熟与丰富,而摔跤也成为其重要的组成部分。两人搏斗的肢体动作与现在的中国跤动作几乎一样,而萨满舞的众多单人舞或群舞中也包含摔跤动作,从身体呈现上看,其与岩画中两人搏斗的姿态相似,这可能是武术文化与萨满文化有一定关系的佐证。

|

| 图 22 射箭与摔跤(灵武市岩画)[13]268 Figure 22 Archery and wrestling(Rock painting of Lingwu City) |

原始先民为了生存需要技击技能,这种需要与其对技击经验的总结是武术传播的重要条件[46]。原始社会的巫师则是“武”文化传播者的化身,其巫术与“舞、武”构成一种共生关系,他们是武术从业者群体出现的文化源头[47]。所以,岩画中巫师、武术、萨满等元素的糅合是原始宗教发展的一个重要见证。从原始思维的蒙昧混沌到原始崇拜的“黑白分明”,再到有目的、有组织、有内容的仪式性崇拜,这不仅是萨满文化逐渐形成的过程,也是武术文化内涵逐渐丰富的过程。

3.3 北方岩画中的人物形态与武术思想的“连续性历史”在某种意义上可以理解为固有的思想资源不断被历史记忆唤起,并在新的生活环境中被重新诠释,以及在重新诠释时被再度重构的过程[48]。中国北方民族“勇武有力,精于骑射”的形象在其文化发展史上留下深刻烙印,这一形象的产生与其生存环境密不可分。李泽厚[49]认为,观念意识物态化活动的符号和标记中凝练、聚集的社会意识使这种图像形式获有超模拟的内涵和意义,使原始先民对其的感受取得超感觉的性能和价值,即自然形式里积淀了社会的价值和内容,感性自然中积淀了人的理性性质,这正是审美意识和艺术创作的萌芽。北方岩画艺术具有理性主义的精神气质,以及以模拟、写实、谨细、富于叙事性为特征的现实主义风格[50]。在北方草原、山林、沙漠中发现的岩画包括大量骑射、征战、祭祀、搏斗画面,展现了其地域风貌以及人们生产、生活中的重要场景。

原始人类对岩画人物形象、姿态、动作的刻画也反映着他们的审美倾向,以及对动作美、姿态美、身体美的理解。在岩画中重复出现的“骑”“射”“摔跤”是北方武术的重要组成部分,其中呈现的身体姿态、动作姿态反映了原始社会时期北方先民对争夺过程中发生的身体活动的思考,以及对这些经验的总结与传授。如:在发现于宁夏回族自治区黄河岸边的三幅岩画(图 23~图 25,分别发现于石嘴山市贺兰山北端黑石峁、中卫市北山大麦地苦井沟、青铜峡市贺兰山南端广武口子门沟)中,人物具有相似的肢体动作特征,两臂伸直或肘部弯曲,腿部动作类似于“马步”“弓步”“仆步”;在银川市贺兰县洪广镇岩画(图 26)中的人形符号与现在的摔跤手身形极为相似,虽不能断定该画即是对当时摔跤手形象的复刻,但至少展现出一种审美趋向;在内蒙古草原发现的一组岩画(图 27)中,透过粗糙的线条对身体姿态的“写生”,可见原始先民充满野性与力量的搏斗与跳跃。

|

| 图 23 人形象1(贺兰山岩画)[14]124 Figure 23 Human image 1 (Rock painting of Helan Mountain) |

|

| 图 24 人形象2(中卫市岩画)[14]130 Figure 24 Human image 2 (Rock painting of Zhongwei City) |

|

| 图 25 人形象3(贺兰山岩画)[14]126 Figure 25 Human image 3 (Rock painting of Helan Mountain) |

|

| 图 26 人形象4(贺兰山岩画)[16]451 Figure 26 Human image 4 (Rock painting of Helan Mountain) |

|

| 图 27 武术与人形象(内蒙古岩画)[51] Figure 27 Wushu and human image (Rock painting of Inner Mongolia) |

这些肢体动作具有大开大合、孔武有力、雄壮矫健的特点,这与近代以来北方拳种的动作特征有异曲同工之处。虽不能简单地将岩画表现的肢体动作与现在的武术动作直接对应,但从中可见北方地区原始先民对于肢体动作或技击动作的想象与理解。这种想象与理解通过岩画这一载体形成独特的风格,并经过历代的演变成为具有地域特点的身体运动方式。这些身体运动方式所呈现的审美意识则在一定程度上影响了北方武术的起源、形成与发展。

3.4 北方岩画中的艺术萌芽与武术器物美术的历程并不是一部技术熟练的进步史,而是一部观念和需求的变革史[52]。从原始人类改造自然、打磨石器开始,艺术便伴随着人类历史的发展而逐渐成熟。人类在制作工具和生产劳动的过程中不断丰富自身的实践经验,审美意识也在此过程中萌发。李泽厚[53]将美的本质解释为社会发展的本质、规律和理想。原始人类社会生活中出现的美首先是以物质生活需要为基础的功利性审美,并在此基础上演变为原始社会对美的追求。原始石雕、史前洞穴壁画与岩画等创作的出现可以证明,原始审美意识的人文因素早已伴随原朴的求善、求真与求神等人文因素的蒙生而蒙生[19]44。胡小明[54]在研究体育美学的过程中认为,在原始的教育活动中可使用的文字与语言非常有限,主要通过身体动作来示范、传授生存技能,在身体有意识的活动和观赏过程中,体育逐渐萌芽并孕育着美。原始人并没有现代意义上美的意识,但其对于自身肢体活动表现方式的关注与思考促进了“身体运动的美”的产生与发展。在原始人传承生产、生活经验的需要下,“身体运动的美”逐渐演变并在岩画中有所体现。盖山林[55]195-200认为,岩画的刻画地带有随机性,或受客观地理条件的直接影响,只有符合环境、生产和经验传承的需要,才能使其功利性的审美特征得到体现。原始社会的需要、地理环境的影响、岩画的功能共同影响着岩画的艺术表现。

北方岩画的题材与内容以动物、狩猎为主。在原始社会时期,为满足自身生长对于蛋白质的需要,各种动物的肉类成为原始社会生活消耗品的主要组成部分。早期原始人类可被看作狩猎生活的产物,他们全部经济中最重要的部分都与动物有关,他们的世界观在此经济基础上形成,这也决定了他们创作艺术作品的灵感主要取自动物界[55]390。此外,由于人少兽多,动物对原始先民造成的威胁迫使后者以群居为基本生活方式,在这一过程中先民对于狩猎经验的总结与传播推动了狩猎岩画的形成与发展,进而在此基础上推进地域文化的形成。地域文化中的艺术元素、审美趋向、动物崇拜等是原始武术器物文化中重要的创作素材与灵感来源,这在原始兵器的制作中体现得尤为明显,如武术器物中动物形象的符号和纹样。

(1)将动物形象符号化并赋予其一定的含义,刻制在武术器物上。以动物“羊”的形象为例。在曼德拉山岩画(图 28)呈现的狩猎场景中,羊的形象栩栩如生,弓箭在画面中的占比明显大于狩猎者和羊。从贺兰山岩画中的羊形象和羊符号(图 29、图 30)可知,对于“羊”的绘制从形象描摹向抽象提炼转变,审美关注点逐渐集中,“羊”这一形象趋于符号化。羊自古以来便有“祥”的含义,陕西省邑县下魏洛村出土的西周时期青铜戈(图 31)上清晰的“羊”符号与贺兰山岩画中的羊符号极为相似,或寓意持戈人在战场上平安归来,或表明这是一把祭祀时使用的礼器。

|

| 图 28 弓箭与狩猎(曼德拉山岩画)[24]100 Figure 28 Bow and arrow, hunting (Rock painting of Mandela Mountain) |

|

| 图 29 贺兰山岩画中的羊形象[16]131 Figure 29 Image of sheep in rock painting of Helan Mountain |

|

| 图 30 贺兰山岩画中的羊符号[16]131 Figure 30 Symbol of sheep in rock painting of Helan Mountain |

|

| 图 31 西周时期青铜戈[56] Figure 31 Bronze Ge of Western Zhou Dynasty |

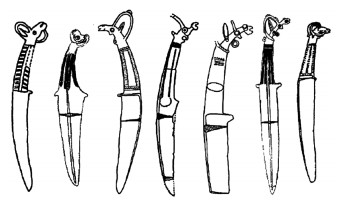

(2)在武术器物上刻制动物纹样。中国北方地区出土了大量商周时期刻有动物纹饰的武器(图 32),这不仅与北方以狩猎、畜牧业为主的生产、生活方式有关,也反映了北方文化中对于动物、狩猎元素的推崇。内蒙古博物院藏西周时期羊首青铜短刀(图 33)的古朴、粗糙的造型展现了草原文化的独特风貌。动物纹多刻画猛兽及动物搏斗和撕咬图形,这表现了游牧民族勇猛强悍的性格及对英武善狩的崇拜[57]。动物形象影响着彼时人们的内心情感、自我表达、艺术创作和生产、生活,也推动了北方地域文化与审美的逐渐成型。原始先民对动物形象进行抽象、提炼,赋予其意义,并将之融入武术器物生产,体现了武术文化与地域文化的交融互摄。

|

| 图 32 北方地区商周时期动物纹装饰的武器[58] Figure 32 Weapons decorated with animal patterns in the Shang and Zhou Dynasties in the north |

|

| 图 33 西周时期羊首青铜刀[59] Figure 33 Sheep head bronze knife of Western Zhou Dynasty |

将羊、虎、狼、豹、牛等动物作为岩画艺术创作的素材,不仅因其与现实生活联系紧密,更因北方原始先民对其生物特性(如羊的敏捷机警、虎的勇猛威武、豹的迅猛矫捷、牛的健壮有力等)的崇拜、喜爱与模仿,并为其自身身体素质、行为方式、性格特征的发展提供了一定的参照。这些具有北方地域文化特征的审美趋向与特质通过早期岩画、武术器物等被展现得淋漓尽致。早期人类的刻画行为将实物图象化、符号化并赋予其一定意义,希冀这些绘制在武器上的符号可以为拥有者带来好运、增加勇气、提供“神力”。在此过程中,武器逐渐从单纯的工具转变为带有一定文化内涵的器物,这可被视为武术器物文化的源头之一。

4 结束语作为早期人类活动的珍贵遗迹,岩画反映了人类的原始思维活动、生活方式以及对自然万物的认识。原始社会时期是武术发展的源头,武术的民族性特征也在这一时期开始累积,并逐渐发展成熟。对岩画中武术内容的研究可为展示和构建作为民族符号的中国武术文化提供一个重要视角。原始武术在狩猎、战争等活动中产生,进而成为早期人类身体活动的重要元素,并渗透生产、生活的各个方面。北方的生存环境使“巫”与“武”之间建立了紧密的联系。武术成为建构文化生活、精神世界的重要内容,间接促进了以技艺文化、器物文化为纽带的身份认同的形成。这也是武术在中华民族历史发展的长河中经久不衰、历久弥新的原因。对岩画中武术内容的研究不仅能从物质资料出发还原原始社会时期武术的基本样貌,更能丰富关于中国原始社会文化内容的研究,为促进民族文化认同、提升民族文化自信提供坚实基础。

作者贡献声明:

冯孟辉:搜集资料,设计论文框架,撰写、修改论文;

郭玉成:提出选题,调整论文框架,修改、完善论文;

刘韬光:核实内容,完善文句。

| [1] |

曹意强. 可见之不可见性: 论图像证史的有效性与误区[J].

新美术, 2004, 25(2): 7-13 (  0) 0)

|

| [2] |

宋小飞. 宗教元素、审美构成与图像学: 以满族萨满教艺术为例[J].

世界宗教文化, 2018(3): 145-152 (  0) 0)

|

| [3] |

童永生. 自然环境与民族文化的双重属性: 中国北系岩画中的原始农牧业文化考释[J].

中国农史, 2020, 39(6): 118-128 (  0) 0)

|

| [4] |

张长虹. 亦真亦幻: 图像与文献的交错[J].

学术月刊, 2017, 49(12): 33-38 (  0) 0)

|

| [5] |

衣俊卿.

文化哲学: 理论理性和实践理性交汇处的文化批判[M]. 昆明: 云南人民出版社, 2001: 7.

(  0) 0)

|

| [6] |

郭玉成.

中国武术史[M]. 北京: 高等教育出版社, 2019: 19.

(  0) 0)

|

| [7] |

陈兆复, 邢琏.

中华图像文化史: 岩画卷: 上[M]. 北京: 中国摄影出版社, 2019: 9.

(  0) 0)

|

| [8] |

任萌, 王建新. 岩画研究的考古学方法[J].

文物, 2013(3): 67-73 (  0) 0)

|

| [9] |

邵学海.

先秦艺术史[M]. 济南: 山东画报出版社, 2010: 47.

(  0) 0)

|

| [10] |

束锡红, 陈祎. 中国北方岩画文化遗产研究现状及展望[J].

北方民族大学学报(哲学社会科学版), 2019(3): 82-87 DOI:10.3969/j.issn.1674-6627.2019.03.012 (  0) 0)

|

| [11] |

龚田夫, 张亚莎. 中国岩画的文化坐标[J].

黑龙江民族丛刊, 2006(1): 96-99 DOI:10.3969/j.issn.1004-4922.2006.01.016 (  0) 0)

|

| [12] |

陈兆复.

中国岩画发现史[M]. 上海: 上海人民出版社, 1991.

(  0) 0)

|

| [13] |

王固生, 柳辉.

灵武岩画[M]. 银川: 宁夏人民出版社, 2018.

(  0) 0)

|

| [14] |

崔凤祥, 崔星.

原始体育形态岩画[M]. 北京: 人民体育出版社, 2010.

(  0) 0)

|

| [15] |

曹心怡, 曹明. 中国原始岩画艺术的现代思辨[J].

艺术评鉴, 2019(6): 42-44 (  0) 0)

|

| [16] |

贺吉德, 丁玉芳.

贺兰山贺兰口岩画[M]. 银川: 宁夏人民出版社, 2017.

(  0) 0)

|

| [17] |

苗启明, 温益群.

原始社会的精神历史构架[M]. 昆明: 云南人民出版社, 1993: 29-30.

(  0) 0)

|

| [18] |

列维-布留尔. 原始思维[M]. 丁由, 译. 北京: 商务印书馆, 1981: 69

(  0) 0)

|

| [19] |

王振复.

中国巫文化人类学[M]. 太原: 山西教育出版社, 2020.

(  0) 0)

|

| [20] |

苗启明.

原始思维[M]. 上海: 上海人民出版社, 1993.

(  0) 0)

|

| [21] |

户晓辉.

岩画与生殖巫术[M]. 乌鲁木齐: 新疆美术摄影出版社, 1993: 53.

(  0) 0)

|

| [22] |

秋浦.

鄂温克人的原始社会形态[M]. 北京: 中华书局, 1962: 99.

(  0) 0)

|

| [23] |

和春云, 倪依克, 葛锦润, 等. 原始宗教舞蹈象征意义的身体表达: 纳西族阮可东巴舞蹈身体动作文化符号解构与重构[J].

体育学刊, 2019, 26(5): 35-43 (  0) 0)

|

| [24] |

范荣南, 范永龙.

大漠遗珍: 巴丹吉林岩画精粹[M]. 北京: 文物出版社, 2014.

(  0) 0)

|

| [25] |

格尔茨. 文化的解释[M]. 韩莉, 译. 南京: 译林出版社, 2008: 46

(  0) 0)

|

| [26] |

阿斯曼. 文化记忆: 早期高级文化中的文字、回忆和政治身份[M]. 金寿福, 黄晓晨, 译. 北京: 北京大学出版社, 2015: 60

(  0) 0)

|

| [27] |

宋兆麟.

巫与祭司[M]. 北京: 商务印书馆, 2013: 202.

(  0) 0)

|

| [28] |

韩非子[M]. 王先慎, 集解, 姜俊俊, 校点. 上海: 上海古籍出版社, 2015

(  0) 0)

|

| [29] |

卡西尔. 人论[M]. 甘阳, 译. 上海: 上海译文出版社, 1985: 58

(  0) 0)

|

| [30] |

布迪厄, 华康德. 实践与反思: 反思社会学导引[M]. 李猛, 李康, 译. 北京: 中央编译出版社, 2004: 16

(  0) 0)

|

| [31] |

谭广鑫. 原始武舞与巫术交融的武术萌芽状态[J].

体育科学, 2019, 39(4): 81-89 (  0) 0)

|

| [32] |

谭广鑫, 曾小松, 韩海军. 藏羌铠甲舞的战争丧葬祭祀仪式考[J].

成都体育学院学报, 2017, 43(1): 68-74 (  0) 0)

|

| [33] |

杨伯峻.

春秋左传注[M]. 北京: 中华书局, 1981: 861.

(  0) 0)

|

| [34] |

孙希旦. 礼记集解: 上[M]. 沈啸寰, 王星贤, 点校. 北京: 中华书局, 1989: 262

(  0) 0)

|

| [35] |

杨天宇.

周礼译注[M]. 上海: 上海古籍出版社, 2016.

(  0) 0)

|

| [36] |

张晓东, 牛海鹏, 嘉峪关长城博物馆.

嘉峪关黑山岩画图录[M]. 兰州: 甘肃文化出版社, 2016.

(  0) 0)

|

| [37] |

《马王堆汉墓帛书》整理小组.

老子乙本及卷前古佚书[M]. 北京: 文物出版社, 1974: 25.

(  0) 0)

|

| [38] |

王刚, 方志军, 韦正, 等. 2006年甘肃礼县大堡子山祭祀遗迹发掘简报[J].

文物, 2008(11): 14-29 (  0) 0)

|

| [39] |

李福顺. 宁夏甘肃青海岩画概述[J].

中国岩画, 2019(2): 66-76 (  0) 0)

|

| [40] |

王固生.

青铜峡岩画[M]. 银川: 宁夏人民出版社, 2019: 17.

(  0) 0)

|

| [41] |

纪振奇, 夏亮亮. 贺兰山高伏沟至韭菜沟岩画普查概览[J].

中国岩画, 2019(2): 109-126 (  0) 0)

|

| [42] |

孟慧英.

中国北方民族萨满教[M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2000: 35-36.

(  0) 0)

|

| [43] |

张光直.

考古学专题六讲[M]. 北京: 生活·读书·新知三联书店, 2013: 4.

(  0) 0)

|

| [44] |

李禹阶. 中国文明起源中的巫及其角色演变[J].

中国社会科学, 2020(6): 168-192, 208 (  0) 0)

|

| [45] |

韩建业. 略论新疆地区四千年前的萨满式人物形象: 兼论康家石门子岩画的年代[J].

西域研究, 2018(3): 76-82, 145 (  0) 0)

|

| [46] |

郭玉成.

武术传播引论[M]. 北京: 北京体育大学出版社, 2006: 25-27.

(  0) 0)

|

| [47] |

唐芒果, 蔡仲林. 先秦时期武术从业者群体研究[J].

上海体育学院学报, 2015, 39(1): 72-76 (  0) 0)

|

| [48] |

葛兆光. 历史记忆、思想资源与重新诠释: 关于思想史写法的思考之一[J].

中国哲学史, 2001(1): 45-53 (  0) 0)

|

| [49] |

李泽厚.

美的历程[M]. 北京: 生活·读书·新知三联书店, 2014: 10.

(  0) 0)

|

| [50] |

宁克平, 包青林.

中国岩画艺术图式[M]. 长沙: 湖南美术出版社, 1990: 24.

(  0) 0)

|

| [51] |

盖山林, 盖志浩.

内蒙古岩画的文化解读[M]. 北京: 北京图书馆出版社, 2002: 230-316.

(  0) 0)

|

| [52] |

冈布里奇. 艺术的历程[M]. 党晟, 康正果, 译. 西安: 陕西人民美术出版社, 1987: 7

(  0) 0)

|

| [53] |

李泽厚.

美学论集[M]. 上海: 上海文艺出版社, 1980: 59.

(  0) 0)

|

| [54] |

胡小明.

体育美学[M]. 北京: 高等教育出版社, 2009: 41.

(  0) 0)

|

| [55] |

盖山林.

中国岩画学[M]. 北京: 书目文献出版社, 1995.

(  0) 0)

|

| [56] |

谢高文, 张永超, 赵旭阳. 陕西旬邑下魏洛西周早期墓发掘简报[J].

文物, 2006(8): 19-34 (  0) 0)

|

| [57] |

乌恩. 我国北方古代动物纹饰[J].

考古学报, 1981(1): 45-61, 149 (  0) 0)

|

| [58] |

王雪岩. 中国北方地区商周时期食草动物纹装饰研究[D]. 长春: 吉林大学, 2018: 1

(  0) 0)

|

| [59] |

张闯辉. 内蒙古博物院藏羊纹北方系青铜器[J].

文物世界, 2015(3): 7-9, 21 (  0) 0)

|