奥运会不仅是体育竞技的平台,还是一个话语交流场域。随着现代社会政治、经济、文化、民族等不同领域要素的介入,以奥运会为代表的大规模体育赛事活动被赋予了更多国家、民族和文化之间的交流价值。其中,作为交流的重要中介,媒体所发挥的建构与传播作用愈发重要。

自2008年北京奥运会成功举办以来,国内学者陆续关注到围绕北京奥运会,国内与国外媒体特别是西方媒体在报道的议题选择、价值取向等方面存在巨大差异:从整体看,国内媒体基本遵循宣传导向,对外大力输出的是中国经济发展与社会进步所取得的各项成就[1];而西方媒体多用“问题”框架,甚至步调相对一致地在中国国家制度、环境保护、人权、宗教等议题上制造不利于我国的“负面共识”[2]。2010年,国际奥委会协调委员会在其发布的有关2008年北京奥运会的最终报告中认为,北京奥运会面对的最大挑战是“严厉的公众批评和媒体批评”[3]。这说明西方媒体的负面报道还是更为显著地影响了外国公众对北京奥运会的认知。实际上,这种情形的出现也是国际话语权长期“西强我弱”所带来的一种必然结果。

时至今日,距离2022年北京冬季奥林匹克运动会(以下简称“北京冬奥会”)的举办已不足1年。与2008年北京奥运会时期相比,当前中国的国际关系发展面临的挑战更为严峻:中国经济总量已稳居世界第二,国际影响力大幅提升,在一定程度上挑战了传统的国际政治、经济秩序;在这种背景下,以美国为首的西方国家开始逐渐强化与中国之间的竞争和对抗,他们借助自身在国际舆论场上的优势地位不断展开对华舆论攻势,在多项议题上指责、攻击乃至诬陷中国,贬损中国的国际形象。在此种国际形势下,可以预见,北京冬奥会的对外传播将会面临前所未有的巨大压力。

面对这场即将到来的“舆论角力赛”,中国须提早做好准备迎接挑战,其中一个关键前提就是要充分了解西方媒体建构奥运议题的方式与规律,探究西方主要媒体奥运报道的框架与模式,并基于其奥运报道特征及规律的相关分析为北京冬奥会的对外传播提出建议,预先设定北京冬奥会对外传播的坐标体系,通过前瞻性与针对性的议题设置,发挥好北京冬奥会这一对外传播窗口的作用,从而有效建构起新时代的中国国家形象。

与既往研究不同的是,本文对西方媒体报道文本的分析不过多围绕所涉议题与微观话语结构进行重复性梳理,而侧重揭示媒体如何通过报道集群构建针对特定赛事与主办方在议题和属性方面的显著性网络,以及据此影响受众对后者的认知和判断。在研究对象方面,本文不局限于2008年北京奥运会,而是将2008年至今举办的6届奥运会(包括夏季奥运会和冬季奥运会)全部纳入考察范围,在比较视野下提高研究结论的连贯性与延展性。

2 理论基础、研究设计与方法本文借鉴网络议程设置理论(Network agenda setting,或称NAS理论),基于语义网络分析法得出媒体议程矩阵的构建思路与方法,探究在西方媒体奥运报道中存在的媒体议程网络。区别于传统议程设置与框架分析研究,网络议程设置理论认为,影响受众对议题认知状态的要素不仅包括孤立的议题与属性本身,即常说的告诉受众“想什么”与“怎么想”,还包括这些要素之间的相互关系,后者影响的是受众如何将上述信息碎片联系起来形成对特定客体的完整认知[4]。按照这一思路,系统分析媒体对特定客体的报道便不应仅聚焦于单一文本或单一议题,而应同时发现、衡量相关议题或属性之间是否以及在多大程度上存在关联。换言之,媒体报道可以以这些议题与属性为“节点”,通过对其进行有规律的“共现”(co-occurrence),搭建起针对特定客体的报道议程网络或媒体矩阵,从而影响公众对该客体的整体性认知。相关研究[5]也表明,公众对客体的认知网络与媒体的报道议程网络往往会达成高度的吻合。

网络议程设置理论所提供的将客体与属性进行整合性分析的思维和方法,适用于对西方媒体建构奥运议题之整体图景的研究分析。沿循这一研究思路,本文首先对获取的报道文本进行关键概念的提取,包括报道所涉及的议题、议题的客体及其属性;然后运用计算机语义网络分析的方法,揭示概念与概念之间的共现关系,绘制出西方媒体针对不同奥运会的报道议程网络;最后通过比较研究的方法,得出西方媒体阐释奥运议题的内在规律及其价值指向。

在具体研究对象与样本选择方面,本文选取美联社(Associated Press)、路透社(Reuters)、法新社(Agence France Press)三大国际通讯社的相关报道作为研究对象,这主要出于以下三方面的考虑:①在媒体功能上,这些通讯社以搜集并向其他各类新闻机构供应文字、图片、视频等新闻信息为主要业务,是西方报纸、广播、电视、网络等媒体报道奥运会的重要消息来源,不仅直接影响各类媒体奥运报道的内容,更会形成或左右针对奥运的国际舆论;②在报道结构上,通讯社在重大体育赛事中能够实现全方位、多角度的“立体报道”[6],相较于专门的体育类媒体,其对奥运会的报道角度更为全面,内容与形式也更加丰富,对其奥运报道进行挖掘,有助于发现西方媒体在赛事报道背后的议程网络和深层指向;③在传播地位上,美联社、路透社和法新社是西方著名通讯社,在历史、规模、订阅数、发稿量以及影响力等诸多方面均处在行业领先地位,同时也是过去30多年间仅有的获得国际奥林匹克委员会(IOC)官方认可(Recognised Organisations)[7]、享有采访特殊待遇(如充足的奥运会报道注册名额、主新闻中心的免费优先位置等)[8]的国际通讯社,在奥运新闻的议程设置与国际传播中长期扮演重要角色。

本文所使用的新闻报道文本均来自Factiva道琼斯新闻数据库。在文本获取过程中笔者在Factiva道琼斯新闻数据库中以“奥运举办城市英文名称+Olympic”为关键词进行检索,检索标准为全文(含标题、导语)至少出现6次所需关键词,检索时间为该届奥运会开幕日前9个月以及后3个月(即时间跨度为1年)。如2008年北京奥运会开幕日为2008年8月8日,则其检索时间为2007年11月8日—2008年11月8日,检索框输入句法为“atleast6 Beijing and atleast6 Olympic”。按此方法,检索共得到2008—2018年6届奥运会的报道文本分别为748篇、159篇、718篇、399篇、1 001篇、358篇,在系统自动检测、排除相似报道后,实际有效文本分别为449篇、135篇、578篇、308篇、673篇、205篇。最后,通过人工进一步核查,去掉无关和重复报道,并考虑历届奥运会所取样本的均衡性,本文于每届奥运会报道文本中随机抽取100篇报道进行分析,共计6个样本库,其样本量满足简单随机抽样所需的最小样本量要求,同时也符合语义网络分析的样本量需求。

在语义网络分析环节,本文首先结合RANKS NL所提供的英文停用词表,运用Python软件对上述6个样本库进行分词,剔除无实际意义的代词、冠词、介词、连词、数词、感叹词等,保留其中的名词、动词、副词和形容词等,生成分词文本。由于分词系统词典限制,分词文本中部分词语无法被识别,故笔者接下来又由人工对初步生成的分词文本进行筛查,将不合理的分词处理纠正,得到合理正确的分词文本。

分词处理后,笔者采用开源软件Wordij 3.0对关键词的频数进行统计。在筛选关键词时,为避免各届奥运报道样本库中的关键词频数极端值对语义网络分析结果的代表性产生干扰,笔者参考相关研究的筛选方法[9],根据各届奥运报道样本库中关键词出现次数的平均值和标准差,确定以“平均值+1倍标准差”作为关键词的筛选标准,保留出现次数高于这一标准的关键词进入最终分析,据此所得到每届奥运会关键词的数量分别为162、197、212、213、212和144个,均能满足后续语义网络分析的要求。随后进行的人工阅读环节又将这些关键词进行梳理、归类、提炼与总结,最终共得到包括赛事项目、赛事结果、奥运仪式、主办国政治体制、国家元首、媒体监督、国内社会矛盾、国际关系冲突、环境污染、健康风险、奥运建设成本、社会民生服务、奥运劳工、性别议题在内的14类核心议题(表 1)。

| 表 1 近6届奥运会西方媒体报道的14类核心议题 Table 1 Fourteen main issues of the reports on 6 Olympic Games from Western media |

在生成历届奥运报道的语义网络图前,本文基于上述14类核心议题对各届奥运会的报道关键词进行了二次清理。由于分词文本以奥运会届别作为划分标准,笔者首先将China(中国)、Britain(英国)、Beijing(北京)、London(伦敦)等指代奥运会主办国家或城市的名词进行剔除;为明晰议题关键词的网络结构,随后又去掉了普遍存在于各届奥运报道中且意指范围过于宽泛的词语,如Olympics(奥运会)、Games(比赛)等,仅留取核心议题所涉及的关键词(表 2)。

| 表 2 近6届奥运会西方媒体报道的关键词频数(仅列举前15位) Table 2 Keyword frequency(top 15)of the reports on 6 Olympic Games from Western media |

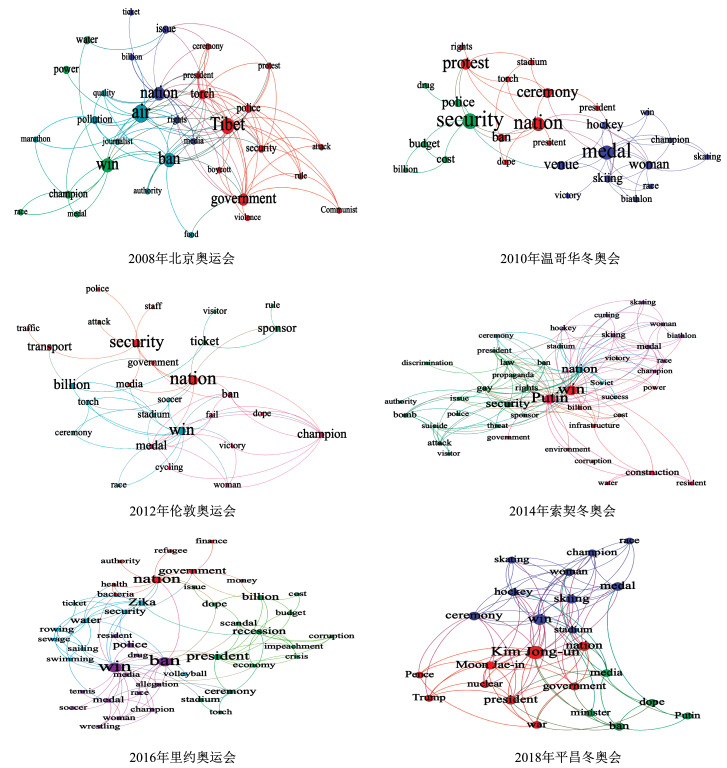

随后,按届别对奥运会的报道文本进行单独计算,得到语义网络的数据基本要素,即关键词共现的频数结果(当2个词在同一句子中同时出现1次,就计为这2个词之间的1次共现次数)。接着笔者设定保留共现次数在5以上的词对,并使用可视化开源软件Gephi生成可视化图,绘制出西方媒体历届奥运报道的议程网络图(图 1)。在过滤词对共现不足5次的关键词节点之后,笔者对剩余节点的度中心性和接近中心性进行计算,二者分别反映了节点在语义网络中的重要程度以及与其他节点的关系强弱。具体而言,度中心性数值越高,在语义网络图中的节点越大,它的影响力也越强;而接近中心性数值越高,表明该节点与其他节点的关系越紧密,它对语义网络结构的统摄效果也就越明显。

|

| 图 1 近6届奥运会西方媒体报道的议程网络 Figure 1 Individual agenda networks of reports on 6 Olympic Games from Western media |

从图 1所示的西方媒体对2008年以来6届奥运会报道形成的语义网络结构,能够看到其报道涉及多个层面,相关话题包括主办国政治体制、国家元首、国内矛盾、国际关系、奥运赛事等多个领域。其中,主办国政体、元首、国内矛盾等议题处于报道网络的中心,赛事议题则较为边缘,这显示在西方媒体的奥运会报道中,赛事本身并非报道重点,这与一般意义上的认知存在差异。具体观之,西方媒体奥运报道的网络议程及其建构具有以下几方面的典型特征。

3.1 以“国家”为主轴的议题结构上述议程网络清晰呈现,国家(nation)或国家主要领导人[如Putin(普京)、Kim Jong-un(金正恩)]多居于各届奥运报道议程网络的核心位置,其不仅出现频次高,同时还是其他语义集团的主要交叉点,显示出“国家”这一核心要素对奥运报道在整体层面上的统摄性。围绕着主办国家,西方媒体聚焦于报道与评论其国家体制、政府贪污、社会安全、人权宗教、环境污染、媒体权力等政治性议题。与之相较,赛事议题不仅数量普遍较少,且多数还处于报道议程网络的边缘地带。换言之,从既有报道呈现出的议题结构看,西方媒体进行的奥运报道实际并非重在报道“奥运赛事”,而是在报道主办奥运会的“国家”及其政治、经济与社会情状。

3.2 以“国别”为主导的报道模式在报道模式上,西方媒体对西方主办国的报道主要采用“简单结构—赛事导向”模式,而对作为“他者”的非西方主办国则更多使用“复杂结构—政治导向”模式。在以往6届奥运会中,主办国为西方国家自身的是2010年温哥华冬奥会与2012年伦敦奥运会。西方媒体对这2届奥运会的报道呈现出如下三方面特点:①报道的议程结构相对简单,其网络节点数量也相对较少,分别为27个节点与28个节点。②与奥运主题密切相关的“赛事议题”是核心报道内容。在数量上,西方媒体对赛事议题的报道是6届奥运会报道中最显著的2届;在内容上,除了ticket(门票)、ceremony(开闭幕式)等与赛事相关的语义节点外,hockey(曲棍球)、skating(滑冰)、soccer(足球)、swimming(游泳)等西方占据传统优势、在其他奥运会报道网络中较少出现的运动项目在这2届奥运会的报道中频繁出现。③相关报道对两国的体制、制度议题基本不做显著涉及,经济、社会领域也主要表现为服务安保、预算、兴奋剂等赛事衍生议题的报道。由此可见,西方媒体对这2届奥运会的报道处理得较为“纯粹”,内容更多凸显“体育”与“赛事”元素,议题选择偏于中性,政治色彩相对较淡。

相比之下,西方媒体对非西方国家奥运会的报道方式则存在很大不同:①议程网络的复杂程度更高,这直接体现为报道议程网络的节点更多,比较明显的是2008年北京奥运会、2014年索契冬奥会和2016年里约奥运会,其网络节点分别达到34个、44个和48个,这意味着西方媒体在这些报道中运用的关键词或关键概念的数量更多,构成的语义网络结构也更复杂。2018年平昌冬奥会虽然仅有24个节点,但这些节点形成的语义网络图结构仍然比西方国家奥运报道的网络图复杂、密集。②西方媒体将这几届奥运会建构为与西方传统价值观相悖、存在大量政治和社会问题的话语竞争空间,其所运用的概念大多指向政治类议题,此类议题在整体报道中的比重远高于赛事议题。以北京奥运会为例,报道涉及的4个语义集团中有3个是政治议题,分别为“西藏问题”(government-Tibet-torch)、媒体权力问题(media-rights)和环境污染问题(air-pollution)。同样地,索契冬奥会报道里6个语义集团中政治话题亦占4席,即境内恐怖主义(Putin-security-attack)、国内反同性恋法律(gay-law-rights)、基础设施问题(infrastructure-cost)、政府管理问题(Putin-government-corruption)。另2届奥运会也存在类似情形,里约奥运会报道中贪污与经济衰退(scandal-cooruption-recession)等关键词构成的语义团占比高达29.79%,平昌冬奥会报道出现最多的话题(语义团占比37.5%)则是涉及朝、韩、美三方的朝核问题(Kim Jong-un-Mon Jae-in-war-nuclear-Trump)。由此可见,西方媒体在报道非西方国主办的奥运会时,其“前设”使得一些特定的政治议题在其中获得了极其显著的报道能见度,这些议题多数属于主办国家自己内部的治理问题,甚至相当一部分与举办奥运会之间并不具有紧密、直接的关联。

3.3 以“分歧”为底色的价值倾向由对图 1的观察还可以发现,西方媒体报道非西方国家主办的奥运会时往往会运用相当比例的具有负面指向的概念,诸如protest(抗议)、boycott(抵制)、violence(暴力)、pollution(污染)、threat(威胁)、scandal(丑闻)、corruption(贪污)、war(战争)等,而正面概念鲜有出现。为了验证这一现象,本文对样本涉及的600篇报道文本进行人工编码,按积极报道、中性报道、负面报道3类对报道的感情色彩开展统计。其中:积极报道指的是对奥运会举办情况、主办城市/国家等报道价值导向较为积极、正面的文本;负面报道则指对上述问题的价值导向较为消极、负面的报道文本;中性报道即无明显感情色彩的报道。统计(表 3)发现,西方媒体针对在非西方国家,尤其是对在意识形态、政治体制和利益分歧较大的国家举办的奥运会的报道,负面基调十分明显,其占比往往超过积极与中性报道比例之和,其中:对索契冬奥会的负面报道比例最高(62%),其次是对北京奥运会的报道(60%);而在积极报道和中性报道中,两者的比例则居于末位。

| 表 3 近6届奥运会西方媒体报道的调性统计 Table 3 Value orientation of the reports on 6 Olympic Games from Western media |

基于图 1,将西方媒体对报道索契冬奥会和北京奥运会所运用的主要概念与对其他届次奥运会进行对比,笔者进一步发现:

(1)只有在针对这2届奥运会的报道中,西方媒体重点提出并频繁使用了与政治体制[如Communist(共产党)、authority(威权)、Soviet(苏维埃)]和国内矛盾[rights(权利)]议题有关的概念或语汇,而该类内容在其他届次奥运会的报道中并无突出表现,以至于罕有相关词汇进入到报道的语义网络,这说明西方媒体会选择性地将意识形态与政治体制置入对特定奥运会的报道诠释之中。

(2)与上述概念存在高度共现联系的语汇多数都是具有负面语义的政治性词语,如针对北京奥运会的报道,与Communist、authorities一起共现的词汇是nation、government(政府)、Tibet(西藏)、rights、protest、boycott、ban(禁止)、violence、attack(袭击)等,以此建构出一幅针对中国国家体制和中国政府管理的“批评图景”。此外,西方媒体所选择的理解结构并不局限于“政治”本身,比如与rights共现的除了nation、government、Communist与Tibet之外,还有media(媒体)、journal(期刊)、ban、air(空气)、pollution,与国家体制密切相关的新闻自由、环境污染等西方媒体对中国进行负面报道的长期话题都可能与之产生关联。透过这一议题关联路径及其方式,“严厉的公众批评和媒体批评”就成为本文一开始提到的北京奥运会遭到的最大挑战。

3.4 对西方媒体奥运报道叙事模式与实践路径的总结丹尼尔·戴扬等[10]曾指出,媒介的威力不仅可以给社会网络插入信息,而且可以自己创造网络——分裂、整合乃至设计社会结构。前文清晰地展示了西方媒体在针对不同届别奥运会的报道中设置并传播了差异化的话语信息,这些得到重点呈现并具有共现关联的关键概念分别构成了一个个特定的符号序列,描述了不同的“奥运故事”,表达并传递着一种媒体对事件核心意义的理解。由于绝大多数的受众并不参与事件的信息生产、远离对事件意义的创造过程,只能通过媒介提供的叙事线索完成对事件及其意义的认知与理解,这就导致媒体的报道框架通常能够在很大程度上主导这部分受众对奥运会及其主办国家的印象。

但必须注意的是,媒体对事件及其意义的叙述并不一定会与事件组织者的叙述相一致。经典叙事学认为,叙述主体有真实作者与叙述者之分[11]。作为真实作者的事件组织者尽管能够确定与事件关联的故事,但往往难以介入叙事,而大众媒体可以负责言语组织与传播的叙述行为,作为叙述者承担表现叙事价值取向、意义建构与表达等作用。由此会出现2种情形:一种是作为叙述者的大众媒体受到作为真实作者的事件组织者的操控,在统一的叙事目的下与其共同制定事件的叙事话语结构并向受众传递事件信息,这种媒体活动有时能将事件构筑为一个强大的政治时刻,事件组织者与大众媒体在其中延续那些推动特定利益的主流叙事[12]。另一种是大众媒体脱离事件组织者对其事件叙事的控制,甚至远离事件现场。在这种情境下,作为外在于事件与事件组织者的叙述者,大众媒体的叙述行为实质上是一种对“他者”叙事的认知,是对所获信息进行自我独特意识阐释之后的再结构与再叙事,而这会导致事件的意义发生分化与差异,使得对事件产生更为复杂、矛盾、混乱的解释。

显然,西方媒体对西方国家主办的奥运会的报道多属于第1种情形,而对包括中国、俄罗斯在内的非西方国家主办的奥运会的报道往往属于第2种情形。对于后者,就涉及西方媒体会以何种意识来理解与诠释这些非西方国家的“他者”。认为其会纯然客观地进行认知当然是错误的,海德格尔就曾指出,理解不可能具有所谓的客观有效性,理解不仅是主观的,其本身还受制于决定它的“前理解”,即解释的结构以理解的“前结构”为前提[13]。“前结构”具体包括“前有”“前见”“前设”3个层次[14]:“前有”是进行理解活动的背景和基础,由个人所处的社会环境、文化传统、价值观念和知识积累构成;受“前有”影响,个人会形成相应的“前见”——理解某一对象、完成意义建构的主要视角;而“前设”是个人“预设”用于理解对象的概念框架,影响其对文本意义“选择”“再现”“建构”的过程[15]。从此意义上讲,西方媒体身处的西方社会在历史文化传统、价值观念、发展道路与政治经济利益等方面与非西方国家社会存在较大差异甚至冲突,西方媒体对非西方国家的一切理解与解释都会受到这些意识形态分歧、利益竞争以及由此形成的刻板印象、报道框架等在内的先有理解结构的内在性束缚,而其对奥运会这一事件的报道也必然会以此作为解释的开端。

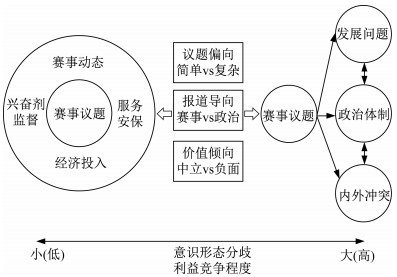

实际上,前文对2008—2018年6届奥运会报道议程网络的分析也印证了这样的特征。基于两者间的相互呼应,本文将西方媒体奥运报道的叙事模式与实践路径总结为图 2:西方媒体在叙事中的议题偏向、报道导向和价值倾向,会因其对奥运举办国“先有理解结构”(主要为意识形态分歧和利益竞争程度)的差异而变化,意识形态分歧和利益竞争程度越小,就越会围绕简单赛事议题展开相对中立的报道,反之则越可能进行由赛事议题延展至发展问题、政治体制、内外冲突等多元复杂议题交织的以负面为主的报道。

|

| 图 2 西方媒体奥运报道的模式及特征 Figure 2 Report model and characteristic of Olympic Games from Western media |

需要对这种报道模式的影响做出说明的是:如果西方媒体过于陷入意识形态、竞争逻辑的主观性陷阱,将有可能使自身落进“解释的循环”,其报道中建构的针对非西方国家的文本世界亦可能会日渐脱离现实世界;而对于非西方国家而言,这种以西方为中心的媒体报道形式显然是偏颇且傲慢的,如艾森斯塔特[16]所言,“以西方自由主义作为唯一合法的价值标准去评价其他文化的实践,这是对解释标准的滥用,是用一个群体的标准去评断另一个群体的实践”。

4 导向政治传播的奥运会传播——兼谈北京冬奥会的对外传播对策透过西方媒体对奥运会的报道模式可以发现,奥运会传播不仅是对体育的传播,同时也具有强烈的政治色彩。实际上,国际体育与国际政治本就具有密不可分的联系。Orwell[17]在其《体育的精神》中曾直言不讳地写道,国际体育赛事实际是一场“模拟的国家战争”,爱国主义让体育竞赛演变为一种对国家优越性的检验。作为当代世界规模最大、最具影响力的国际体育活动,尽管奥运会倡导友谊、团结、公平的体育精神,并明确奉行独立于政治之外的原则,但它的国际性、开放性以及超高的社会关注度,却可以为各类国际关系行为体表达政治诉求与参与政治竞争提供绝佳机会,这也是驱动国际政治介入和影响奥运会的核心原因。

在各类“奥运政治”中,借奥运会展开的国家间的政治对抗是最为常见的现象,这种对抗有3种主要表现:①“抵制”,即某个国家以拒绝参加奥运会来表明对主办国的政治对抗态度,如1980年美国等西方国家以苏联入侵阿富汗为由抵制莫斯科奥运会。②“禁止参加”,由国际奥委会决定剥夺特定成员国参加奥运会的权利,如1964—1992年国际奥委会响应国际社会对实施种族隔离政策的南非施压而禁止南非参加奥运会,直至南非废除种族隔离政策后才解禁。③“宣传与反宣传”,通常为主办国以举办奥运会为契机对外宣传、展示其国家发展成就、特色民族文化、科学技术水平和社会管理能力,来提升自身国家形象与软实力;而竞争国家同样会借此机会,运用干扰、批驳、否定甚至诋毁式的反宣传手段[18],制造消极国际舆论向主办国家施加压力,实现打压对手或迫使其在某些政治目标上做出让步的目的。上文呈现的西方媒体因意识形态与利益冲突对以中国、俄罗斯为代表的非西方奥运主办国进行负面报道即可归于此类。从表面上看,与前2种手段的直接和强硬不同,反宣传手段倾向于以间接、柔性的方式,通过设置国际公共议程谋求其他国家的接受、认同与追随,以影响主办国的国家形象与行为决策,促进其自身政治目标的达成。这种方式的效果不能小觑,众多历史经验表明,宣传是构筑与塑造人民意志[19],制造社会同意并以此建立行动合法性的最强有力的工具之一[20]。

对于即将在2022年举办北京冬奥会的中国而言,客观预判并重视西方国家针对奥运会开展反宣传的可能性及其具体手段,是面对当今国际政治竞争大环境必须要做的战略谋划。与2008年相比,中国当前所处的国际关系与国际舆论形势更为复杂严峻:一方面,世界正经历百年未有之大变局,西方传统大国影响力下降,非西方新兴大国力量上升[21],中国在全球经济领域的持续崛起,被认为挑战了西方大国以往在政治意识形态与国际秩序规则上的主导地位,全方位遏制中国发展成为一些西方国家强化对华战略竞争的方向。面对自身国家利益与价值观“危机”,西方媒体对中国的系统性偏见乃至“敌意”不断增强,加之其对负面新闻的框架偏好以及迎合国内保守主义、民粹主义的社会思潮,对中国的报道恐更难以做到真实、客观和平衡。仅在2020年,西方媒体就已在新冠肺炎疫情和所谓的香港与新疆“人权”问题、中国科技企业海外扩张等多个议题上,对中国的政治、经济、安全、外交、道德等多方面进行了大量负面报道。鉴于西方媒体仍在事实上维持着对国际新闻信息生产与流通的垄断[22],这些片面、不实的负面报道将会极大地损害中国的国际形象。

在此逻辑下,北京冬奥会会成为西方国家与西方媒体展开对华议程设置的对象与契机,北京冬奥会对外传播也将因此面临激烈的国际话语竞争。目前,部分西方国家已开始炒作北京冬奥会议题:2020年9—10月,加拿大[23]、英国[24]等少数西方国家的政客与媒体就陆续以所谓“新冠疫情追责”或“新疆人权”为借口提出“考虑”抵制北京冬奥会。面对这种国际政治斗争的现实,就北京冬奥会的对外传播而言,做好赛事传播虽然仍是首要目标,但其成功的关键在于做好赛事期间的政治传播。

导向政治传播的奥运会对外传播,应将围绕北京冬奥会及衍生的中国政治、经济、社会议题的自我诠释作为重心,通过对中国道路与中国价值的澄清与再解释,为外部公众理解中国提供一种新的知识、视角。以此为目标,结合前述西方媒体报道非西方国家奥运会的叙事模式与实践路径,北京冬奥会的对外政治传播工作可从战略、战术、视野、路径与格局5个方面切入展开。

4.1 在战略上加快建设中国特色对外话语体系国际信息传播领域的竞争,首先是意识形态与价值体系之间的竞争[25]。政治思想的交锋,不仅要以有力的实践作为基础,还要形成一套能够对外部世界阐述与抽象这些实践的思想理论体系和知识体系,即对外话语体系[26]。习近平总书记多次强调,要加强国际传播能力建设,精心构建对外话语体系,增强对外话语的创造力、感召力、公信力。作为我国重要历史节点的重大标志性活动,北京冬奥会也是全世界目光再次聚焦中国的“高光”时刻,因此,加快形成能够更好凝练与解读中国道路、中国制度、中国理念与中国文化的对外话语体系刻不容缓,有此基础才能在国际舆论中抢得建构中国形象的主动权。

4.2 在战术上主动参与话语竞争,提高跨文化传播能力在政治议题上提升对外传播效果,北京冬奥会须面对2个主要挑战:①要有效解决跨国界、跨语言与跨文化传播难题,使传播活动能够真正触及并吸引海外受众;②与西方媒体竞争中国国际形象的建构权力,设法化解与扭转海外受众经西方媒体长期宣传而形成的对华偏见或负面刻板印象,引导他们理性、客观地认识中国。

对此,借鉴“公关之父”爱德华·伯奈斯的名言“对抗宣传最好的方法就是更多的宣传”[27],北京冬奥会亦需通过加大对外宣传力度、改善对外传播方法做出应对。在议题方面,基于前文可以预见,政治体制、发展问题、民族议题等会成为西方媒体负面建构北京冬奥会与中国形象的主要着力点,并将在较大程度上设置海外公众的对华议程,那么北京冬奥会的对外传播便不应将此作为敏感领域刻意淡化或回避,把话语权拱手让给西方媒体,而要增强参与国际话语竞争的意识,积极利用冬奥会的传播窗口提高中国声音的国际能见度,对外界不客观、不真实的负面舆论进行驳斥,通过为海外公众提供新的观念促进其对原有观念的调整和修正[28]。在形式上则要充分把握海外受众的媒介接触渠道、信息内容偏好及背后民族性格、社会文化、价值观念等因素,规划设计传播主题、传播内容与传播形式,提高跨文化传播能力,以使中国故事能够在海外公众那里实现入耳、入脑、入心。

4.3 在视野上放眼人类发展,扩大共通意义空间在中国逐步发展成为全球性大国的时代背景下,北京冬奥会的对外传播也需具备国际视野与全球胸襟。当前中国已成为全球治理舞台上重要的参与者和贡献者,在可持续发展、气候变化、摆脱贫困等全球性议题上发挥着越来越重要的作用。2020年以来,中国在助力全球“抗疫”斗争、引领疫后经济复苏、推进太空探索方面取得了瞩目成就。对这些成就的报道呈现是北京冬奥会对外传播的应有之义,但不宜仅站在中国立场“自说自话”,而应将其更多与各国共同发展及人类整体进步联系起来。这一方面是跨文化传播共通性规律的基本要求,即将议题与彼此共通的兴趣、关切与利益相结合,构筑甚至扩大双方对话沟通的“共通意义空间”[29],增强中国议程与中国话语的对外传播张力;同时,也可展现中国作为国际社会成员的担当与情怀,正如习近平总书记所说,“中国发展是属于全人类进步的伟大事业”[30],将中国实践与中国方案有机融入全球公众普遍关注的经济发展、人类健康、减少贫困、环境保护、太空探索等议题之中,将有益于北京冬奥会对外传播的信息价值密度的提升。

4.4 在路径上善用奥运报道体系,主动设置媒体议程欲在北京冬奥会对外传播中促进上述政治传播目标的实现,重视与借助媒体的力量是重中之重,因为媒体仍然是让奥运故事与国家故事传遍世界的最重要载体。这就需要通过有效的方法影响与设置不同媒体的奥运报道议程。就国内媒体而言,可将工作重心放在提高对海外传播环境的理解以及优化自身跨文化传播技巧之上,提前对相关政治议题的对外传播方案做出设计,规划具体内容与创新表现形式,把打造中外有效的交流实践作为目标和坐标传播中国故事,致力于增强其报道在海外公众中的吸引力与可理解性。对于国外媒体,则可从媒体服务体系出发,做好赛前、赛时、赛后的信息供给与采访组织,提供专业化、高水平的奥运会新闻服务。此外,针对国外媒体与国际社会关心的中国议题创造更多的报道机会和采访便利,通过诸如主动组织采访活动、举办新闻发布会、制作宣传资料、开放信息数据平台以及利用好奥运信息服务(OIS)等信息发布机制,为国外媒体提供充分的报道资源与准确的信息内容,以此引导乃至设置其对北京冬奥会的政治报道议程。

4.5 在格局上融入多元主体,对外开展“中国微传播”契合、顺应跨文化传播特点以及新媒体时代的传播规律,北京冬奥会对外传播还需考虑更多融入包括普通公众在内的多元主体同步参与,将他们的创造力转化为冬奥会内容生产与传播的新动力。如此既可在一定程度上降低海外受众对中国政府机构、新闻媒体对外传播的公信力质疑,亦能通过公众从个人经历出发的“微视角”、真实可感的“微故事”、以小见大的“微情怀”,丰富中国形象的感知层次与情感温度。应该看到,随着中国国家发展不断取得新成就,中国社会公众对国家发展道路愈加坚定与自信,让他们在境外平台上个性化地展现其真实生活图景,与国外民众直接对话交流,实质上是变广大公众及其日常生活为讲好中国故事、传播好中国形象的新途径、新形态和新场域。发挥好这种社会力量的“国家形象构建”功能,也将极大提升北京冬奥会对外传播的宽度和深度价值。

作者贡献声明:

黄河:确定论文选题和论文框架,撰写、修改、审核论文;

李政:搜集、统计数据,撰写、修改论文;

杨小涵:核实数据,撰写、修改论文。

| [1] |

曹荣芳, 吴飞, 吴新宇. 北京奥运会中美媒体议程设置比较研究[J].

成都体育学院学报, 2011, 37(2): 16-19 (  0) 0)

|

| [2] |

何辉. 作为历史记录的北京奥运会新闻报道[J].

现代传播(中国传媒大学学报), 2013, 35(5): 62-69 (  0) 0)

|

| [3] |

IOC. Final report of the IOC coordination commission games of the XXIX Olympiad Beijing 2008[EB/OL]. [2020-12-05]. http://www.olympic.org/en/content/FooterPages/Documents/Games-Beijing-2008-Olympic-Games/

(  0) 0)

|

| [4] |

GUO L, MCCOMBS M. Network agenda setting: A third level of media effects[C]. ICA Annual Conference, 2011: 1-10

(  0) 0)

|

| [5] |

KIM K, MCCOMBS M. News story descriptions and the public's opinions of political candidates[J].

Journalism & Mass Communication Quarterly, 2007, 84(2): 299-314 (  0) 0)

|

| [6] |

刘斌.

体育新闻学[M]. 北京: 中国传媒大学出版社, 2010: 175-176.

(  0) 0)

|

| [7] |

IOC. Recognised organisations[EB/OL]. [2021-04-16]. https://www.olympic.org/ioc-governance-affiliate-organisations

(  0) 0)

|

| [8] |

中国体育新闻工作者协会.

体育记者谈体育新闻[M]. 北京: 人民体育出版社, 2006: 75-76.

(  0) 0)

|

| [9] |

徐素田, 汪凯. 社会语境变迁下的中国科学家媒介形象研究: 基于《人民日报》(1949-2019)的语义网络分析[J].

自然辩证法研究, 2020, 36(11): 70-76 (  0) 0)

|

| [10] |

戴扬, 卡茨. 媒介事件: 历史的现场直播[M]. 麻争旗, 译. 北京: 北京广播学院出版社, 2000: 16

(  0) 0)

|

| [11] |

费伦. 作为修辞的叙事: 技巧、读者、伦理、意识形态[M]. 陈永国, 译. 北京: 北京大学出版社, 2002: 63-67

(  0) 0)

|

| [12] |

CERIANNE R. The media event build-up phase: A site of contestation and counternarratives[J].

International Journal of Communication, 2018(12): 3207-3226 (  0) 0)

|

| [13] |

王岳川.

现象学与解释学文论[M]. 济南: 山东教育出版社, 1999: 197.

(  0) 0)

|

| [14] |

海德格尔. 存在与时间[M]. 陈家映, 王庆节, 译. 北京: 生活·读书·新知三联书店, 1999: 175-177

(  0) 0)

|

| [15] |

洪汉鼎. 伽达默尔的前理解学说: 上[J].

河北学刊, 2008(1): 53-62 (  0) 0)

|

| [16] |

艾森斯塔特. 反思现代性[M]. 旷新年, 王爱松, 译. 北京: 生活·读书·新知三联书店, 2006: 56

(  0) 0)

|

| [17] |

ORWELL G. The sporting spirit[EB/OL]. [2020-12-05]. Trubunein. 1945, GB, London. Available at: http://www.orwell.ru/library/articles/spirit/english/e_spirit

(  0) 0)

|

| [18] |

托夫勒. 未来的战争[M]. 严丽川, 译. 北京: 中信出版社, 2007: 141

(  0) 0)

|

| [19] |

伯内斯. 宣传[M]. 胡百精, 董晨宇, 译, 北京: 中国传媒大学出版社, 2017: 103

(  0) 0)

|

| [20] |

拉斯韦尔. 世界大战中的宣传技巧[M]. 张洁, 田青, 译, 北京: 中国人民大学出版社, 2017: 176

(  0) 0)

|

| [21] |

张万侠. 当前国际战略形势及中国的战略选择[J].

前线, 2020(4): 15-18 (  0) 0)

|

| [22] |

郑保卫, 姜秀珍. 后危机时代世界媒体格局变化与中国新闻传播策略[J].

现代传播(中国传媒大学学报), 2011(10): 32-36 (  0) 0)

|

| [23] |

新浪新闻. 加拿大媒体: 为什么不能抵制北京冬奥会?[EB/OL]. [2020-12-05]. http://k.sina.com.cn/article_2596119483_m9abda3bb03300tf0d.html

(  0) 0)

|

| [24] |

搜狐新闻. 公然抹黑中国后, 英国外相威胁抵制北京冬奥会[EB/OL]. [2020-12-05]. https://m.k.sohu.com/d/487029304

(  0) 0)

|

| [25] |

李希光, 孙静惟.

全球新传播: 来自清华园的思想交锋[M]. 广州: 南方日报出版社, 2002: 66.

(  0) 0)

|

| [26] |

王永贵, 刘泰来. 打造中国特色的对外话语体系: 学习习近平关于构建中国特色对外话语体系的重要论述[J].

马克思主义研究, 2015(11): 5-14+159 (  0) 0)

|

| [27] |

泰伊. 公关之父伯奈斯[M]. 彭怀栋, 译, 海口: 海南出版社, 2003: 134

(  0) 0)

|

| [28] |

张隆溪.

阐释学与跨文化研究[M]. 北京: 生活·读书·新知三联书店, 2014: 27-28.

(  0) 0)

|

| [29] |

郭庆光.

传播学概论[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2008: 6.

(  0) 0)

|

| [30] |

新华网. 习近平在第二届中国国际进口博览会开幕式上的主旨演讲[EB/OL]. [2020-12-05]. http://www.xinhuanet.com/politics/leaders/2019-11/05/c_1125194405.htm

(  0) 0)

|