2. 上海体育学院 传媒与艺术学院, 上海 200438

2. School of Media and Arts, Shanghai University of Sport, Shanghai 200438, China

爆发式增长的电子竞技(以下简称“电竞”)游戏用户基数、飞速发展的媒介使用理念和新媒介技术的推动,使电竞成为一项风靡世界的“体育运动”。在中国电子游戏产值“傲视”全球的大背景下,由于政策的持续开放,网络媒体主动布局电竞成为一种趋势。作为世界上最大的电竞市场,中国2020年“电竞市场总收益达到3.85亿美元”[1]7,与此同时,“电竞人口数量也已经达到5.3亿人次”[2]。然而,表面的繁华却难掩电竞网络媒体传播的现实困境,产业规模的不断扩大,各利益相关主体需求的日益增长,初期过度依赖资本的粗犷式发展模式已经开始乏力,加上主流价值观的持续施压,网络媒体的模式与定位模糊不清,其传播仍难以达到预期效果。目前,国内对电竞媒介传播效果较具针对性的研究相对匮乏,且多从单一维度进行考察与论证,缺乏理论层面的整体建构与价值引导。严苛的现实环境迫使我们思考:媒介与受众背后的“隐形推手”究竟为何物,真实主导框架博弈的动力是什么,它们又会产生怎样的外显表征。如果新的主体、新的力量、新的维度确实存在,它可以为电竞网络媒体传播效果的研究提供哪些启示,应如何按照发生机制优化电竞网络媒体传播效果。基于此,以电竞网络媒体传播效果的发生机制为视角,从框架理论出发,并引入游戏理论,对具身体验与数字劳动进行分析论证,着重阐释互联网环境中的商业思维与文化关系,以优化电竞媒介传播效果。

1 电竞网络媒体传播效果发生机制的理论基础一般而言,媒介内容的“话语选择、结构重复和解决问题的方式阐述”[3]表达出媒介对于客观现实的建构过程;与此同时,受众通过对信息内容的选择性接收、判断式获取和意义重构等方式,确立用以“理解和阐释外在客观世界的认知体系”[4]。因此,媒介传播中客观存在媒介框架与受众框架,效果的产生“源自框架形成,依赖框架效应,伴随着框架之间的博弈”[5]。在现实中,信息共享能力的不断增强导致框架效应的复杂化与扩大化,所以电竞网络媒体传播效果不仅是单一维度“劝服-反馈”的关系,其发生机制也并非是网络媒体与电竞受众之间的相互影响能够解释的,而应进一步探寻隐藏在框架背后的传媒商业化与青年亚文化,利用具身体验与数字劳动构筑两者之间的关系。

1.1 传媒商业化与青年亚文化:框架形成背后的“隐形推手”面对巨大的流量红利,网络媒体无法完全摆脱市场经济规律的影响,其商业化发展已成为不可逆的趋势,形成了“数据与社交关系私有化、商业化”[6]的平台资本运行逻辑。基于这种现实环境,网络媒体一方面利用电竞受众参与传播时留下的信息与痕迹,通过数据分析描绘出受众画像,作为判断其娱乐行为和消费偏好的主要依据,进行个性化、定制化的内容产品推送,形成从行为到利润的生产与销售流程。上述过程亦可称为按照受众需求制定满足式消费策略的盈利模式。相关统计结果[1]24-25显示,在2019年关注度排名前10位的电竞游戏中,有7款由腾讯或网易发行或代理,其背后则是利用微信推送和邮箱捆绑的“游戏+社交”营销方式。另一方面,监控资本主义“还通过提供奖惩措施修正人们的实际行为和选择,引导大众按照其意愿来开展经济活动”[7]。网络媒体并不会永远停滞在获取并满足需求的初级阶段,其真正目的是按照资本的意愿修正、篡改受众需求。电竞受众通常会接触到经过“美化”的数据模型,进而形成一种心理暗示,在潜意识中产生符合网络媒体利益的行为动机,不断拓宽消费渠道,丰富消费方式,即按照资本意愿制定诱导式消费策略的盈利模式。事实上,复杂的利益关系决定了网络媒体在某些时候并非是操控者,游戏产业巨头的存在让电竞网络媒体传播更趋近于一种商业宣传,其公共性、社会性正在被逐渐弱化,这成为行业内部的生存法则。

波普诺[8]将亚文化定义为:“社会中的某一群体形成一种既包括主文化的某些特征,又包括一些其他群体所不具备的文化要素的生活方式。”在中国语境下,电竞受众所对应的文化形态并非主流文化,并且具有较强的青年亚文化表征。一方面,现代社会中文化资本的力量不断壮大,足以匹敌政治、经济等传统因素,成为占据主导地位的资本形式。在网络空间内,虚拟的文化资本形态不仅具有速成性、偶发性,而且摆脱了物质的束缚,成为标签化的认证体系。喜爱电竞的青年群体在参与网络媒体传播时成为虚拟空间中的“主人翁”,有效弥补了其在现实中较之父辈相对缺失的话语权。另一方面,电竞网络媒体传播致力于建构为受众共享的叙事或价值观,使其主动体验虚拟时空下的自由感与共同感,以此抵抗现实中因阶层固化而带来的无奈,符合青年群体在非功利性的沉浸体验中获取自我满足的需求。与此同时,得益于“互联网技术带来的技术性想象,从而激活个体的能力,获得技术性赋权”[9],电竞受众利用技术赋能可解构传统话语体系,并且将符号重新组合完成意义再现,以此反映个体的生存状态和主观体验,重新定义并建设虚拟世界里的“我”,寻求情感层面的自由联通。当然,电竞网络媒体传播虽然具备一定的青年亚文化特征,却也不可避免地产生“利益群体的碰撞、文化观念的多元化、话语体系的更新”[10]等现象,并且这种网络文化关系愈演愈烈,让网络媒体感受到饱含后现代性的“青年震荡”。

1.2 具身体验与数字劳动:框架效应产生的主导因素在网络时代,将身体视为“媒介必须克服的障碍”[11]这一离身性观点越发难以阐释现实问题。在传播学视角下,具身性主要指“人们对于世界的认识并非世界的‘镜像’,而是经由身体构造和感觉运动系统塑造得来”[12]。它注重个体身体的物理设计能力,以及身体实践所形成的思维惯性,从而强化了行动与观念之间的联系,将受众从因变量提前到自变量的位置。由于具身性的介入,网络媒体传播中“身体环境成为信息感知的重要组成部分,效果度量从主体量产转移到用户感知渗透”[13],即人们渴望回归一种自然的交流方式,让体验以身体的结构与活动为基础,即理论层面的具身体验。电竞网络媒体传播中的具身体验可从4个方面来理解:①技术性,即“通过媒介技术让身体进入虚拟的空间之中”[14],或利用“压缩空间”强调身体的主观能动性;②想象性,即利用内容文本塑造感知体验,实现内容效果的渗透打动,从而营造一种身体在场的氛围;③通约性,由于即时的虚拟身体活动状态,以及其所处空间的相似性,电竞受众能够“获取相同的思想、情感、想象力、认知图式、思维方式等游艺化的生物信息”[15],从而设计出游玩的联觉;④交互性,即现实世界中的身体实践会在虚拟空间中有所呈现,反之,虚拟空间中的身体实践也会成为现实世界的参照。在虚拟和现实的交互中,身体的经验与习惯可以被重复利用,而身体活动的印记也会以不同的方式逐渐积累、叠加。

时间之于个体可以分为“劳动时间”和“自由时间”。鲍德里亚[16]虽然对此进行了明确的定义,却也犀利地指出“消费社会中存在以直接或间接的方式,对可供个体私有支配的休闲时间进行购买与消费”。数字劳动的概念最初可以追溯到“受众商品论”[17],此后,Terranova[18]将数字劳动归入免费劳动范畴,提出“工作正由工厂转移至社会”。福克斯以马克思劳动理论为基础,将数字劳动定义为:“数字媒介技术和内容的生产、流通与使用所牵涉的脑力与体力劳动。”[19]本文的数字劳动特指以数字技术为终端的用户劳动。基于福克斯的数字劳动观点,其主要维度即网络媒体为用户提供媒介技术等生产资料,以及产品生产与使用的平台,用户利用上述资源按照不同的目的进行生产(内容产品和形象建设等),网络媒体再为这些产品提供价值流通的渠道,使之成为可消费的商品。其次要维度则是安德烈维克所言的“用户信息与社交关系”[20],本质上从属于“受众商品论”在网络时代的新型表现形式。与此同时,数字劳动也呈现“文化消费与意义生产之间的转换”[18],强调网络媒体中的生产与消费正处于自发式的相连状态,电竞受众也因此被赋予“数字产消者”身份,由于隐性剥削机制的存在,亦可称之为“数字劳工”。他们用自己的休闲时间参与网络媒体的内容生产与信息共享,创造并提升了网络媒体的核心利润和平台价值。正如福克斯所言:“剥削用户无报酬劳动是当代互联网企业进行资本积累的主导模式。”[21]

1.3 电竞网络媒体传播效果发生机制的内涵阐释与论证方向由前文的阐释分析得出:①青年亚文化群体以建立认同感为基础;②传媒商业化以促进消费为目的;③具身体验与数字劳动客观存在于电竞网络媒体传播之中,体现出受众与媒体之间的关系。进一步分析可知,传媒商业化强调资本积累与自身的平台属性,其目的是利用亚文化中带有个性化的“标签”吸引受众关注,生成符合主流审美的内容产品,从而引导受众参与消费,实现利润最大化;青年亚文化则重在构建独特的社会关系、生活方式和审美经验等,希望能利用网络媒体的资源保持文化创新的动力,以此形成更为稳定的群体认同,获取与主流文化对话的资本。与此同时,基于文献梳理,笔者认为消费与认同之间存在3种主要关系:①利用消费形成自我认同,即“个体通过消费不仅能获得身份塑造的文化符号基础,同样可以进行意义建构来强化自我认同”[22];②利用消费形成群体内部认同,即“个体通过消费影响亚文化产品,获得亚文化资本关系,进而消除不同个体之间的隔阂,形成稳定的社会关系”[23];③利用消费塑造群体之间的差异性,即“群体通过消费影响文化产品,打破日常的、权威的符号系统,彰显自己的符号体系,突出抵抗的意味,使其行为成为群体身份塑造的基础”[24]。

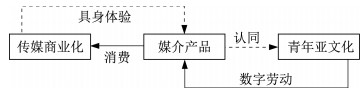

结合上述观点,描绘电竞网络媒体传播效果的发生机制,如图 1所示。一方面,由于目的差异性,传媒商业化与青年亚文化作为独立的个体都希望利用对方的优势,却都不愿被对方所控制而改变初衷,所以形成博弈态势;另一方面,由于博弈的存在,两者皆不能一成不变。基于上述消费与认同2个维度,这种博弈将会对网络商业思维和网络文化关系造成影响。基于此,本文还需论证的问题包括:①具身体验与认同的关系;②认同感如何通过具身体验塑造网络商业思维;③数字劳动与消费的关系;④数字劳动如何通过消费建构网络文化关系。

|

| 图 1 电竞网络媒体传播效果的发生机制 Figure 1 Mechanism of e-sports' communication effect in network media |

传媒商业化以中介效应和资本化为核心,虽然产生满足式消费、诱导式消费等盈利模式,但是基于消费与认同之间的关系可知,电竞网络媒体传播中商业思维的形成与发展,仍需以强化受众的认同为导向,才能使其盈利模式发挥作用,始终保有市场竞争力。从认知心理学视角分析,人们身体的“组成结构和物理属性决定其认知的种类和特性”[25],而认同是个体由感性认知发展为理性认知,再付诸社会实践的过程,其中的每个环节都离不开身体的参与。换言之,具身体验既是认知认同的起点,也是实践认同的条件。对于电竞网络媒体传播而言,认同与具身体验的关系可表述为:以受众感官体验替代机制对现实细节的拟像,将受众行为体验从隐喻式表达转化为自然涌现,形成具有普遍认可度的意义。这也正契合了具身传播理念中“以个体的身体实践作为中介,将抽象的观念范畴内化为社会共识”[12]这一核心观点。基于此,从具身体验视域下的情感认同、行为认同、身份认同3个维度展开分析与论证。

2.1 以具身体验产生的情感认同为基础消解现实孤独虚拟网络带来了社交方式的革新,随着这一空间的扩大,其营造的社交快感与真实感正在逐步取代现实生活中复杂的人际交往。2000年后,中国玩家之所以崇尚大型多人在线角色扮演类电竞游戏(MMORPG),是因为“人们精神世界的扩张与现实世界中的孤独无法匹配,期待着能够在游戏环境中寻求个体存在与情感互通”[26]。电竞游戏的风靡已让玩家的身体感知能力出现了变化,他们习惯了在那些具备共享叙事、共享价值观的虚拟环境内获取情感认同,所以电竞网络媒体传播也按照这一逻辑正在不断强化平台的中介效应,给那些既渴望陪伴又不愿付出友谊的当代青年群体提供新的交流方式,以此消除在现实环境中的孤独感,获得简单有效的情感共鸣。此时,电竞受众化身虚拟空间中的“我”,促使媒介信息按照“与我相关、为我所用”的原则不断聚合,使得“我”的身体得到延伸。同时,游戏通约产生的具身体验也在发挥作用,为受众身体所处的环境提供了必备的要素。但是由于缺乏指尖对于“英雄”的控制,仅依靠游戏的“联觉”并不足以支撑情感的共享环境,所以网络媒体在传播电竞的过程中,不遗余力地打造、完善和创新弹幕机制,以指尖对文字的控制来置换情感认同。此外,网络媒体还在不断开发AR、VR等媒介技术,旨在塑造环境或实现身体系统的延伸。在媒介视角下,处处都是拟像对于实物的“僭越”,基于高新科技的意义交互提升了内容产品代入场景的能力,实现了传播中受众的情感代入和关系代入,超越传统媒介传播效果的沉浸感应运而生,使得情感由外部刺激转变为内部设计,电竞受众的身体自发地产生情感认同。

2.2 以具身体验产生的行为认同为目标打造娱乐式狂欢行为认同对网络商业思维的塑造首先表现在前文所述的监控式资本。在一个看不见的“复眼”之下,所有的隐私数据和社交关系都成为电竞受众的虚拟身体在网络平台上留下的印记,同样也是他们在现实中身体经验形成的习惯。网络媒体欲改变或深化电竞受众的行为,须依照其此前的行为逻辑进行重新设定,才能让已经具有设计体验能力的受众的身体产生行为认同。比较而言,监控式资本只是针对现有的受众,“破圈”和“圈饭”才是他们更高的追求。当代青年群体面临的社会压力不言而喻,在现实中其对个体和社会的认知长期处在一种茫然、混沌的状态,高强度的身体劳动只能用以置换网络空间中“无聊”的娱乐行为。这种看似低端的狂欢实则是逃避现实、获取精神满足和抵抗主流价值观最简洁、有效的方式,网络直播市场的火爆就是例证。起源于网络直播的电竞媒介传播从一开始就已经被打上了“秀场模式”的烙印,开发者自然也不会忽视青年群体内部充斥的“被压迫者的快感”[27],致力于生产将电竞文化精髓具象化、表征化的媒介内容。代入与沉浸的不断强化让电竞受众的主观意识进一步凸显,原本单一维度的少量感官反应逐渐转变为伴生性极强的连锁反应。此时的受众行为纯粹为了服务表演、制造狂欢而产生,身体存在的形态更像是一种表意的符号。与此同时,网络媒体依托于互联网用户“习惯于通过继续发布类似信息所带来的体验感,缓解或扩大网络施加于自身的情绪”[28]这一特质,使电竞受众将娱乐式狂欢中产生的行为认同转化为不断向外扩张的过程,并且与青年群体中类似抵抗、逃避等情绪广泛联系,让问题本身完成了由特殊到一般的过渡,从而消解电竞网络媒体传播之外的“沉默的螺旋”。

2.3 以具身体验产生的身份认同为渠道维系社群关系孤独的背后是网络空间的虚拟陪伴,狂欢的景观反映出以影像为中介的人际关系。电竞受众通常会“基于趣缘结成想象共同体,产生自我认同和集体归属”[29],形成特定的文化圈,以此区分“自我”与“他者”。此时,个体身份就成为问题的症结,因为如果以主观幸福感作为中介变量,“身份要比信任更能够左右人们使用媒介进行信息共享”[30],但仅以“我”为依据所构建的身份始终处于一种不稳定的状态,更像是一种直观的好恶、沉浸的程度或简单的群体推理。电竞网络媒体传播允许情感体验的层次化,也尊重审美情趣的多元化,所以电竞受众的身体与感官是被充分调动的,其身体实践与主观体验的作用也是明显的。在这样的传媒环境下,对于网络媒体及其背后的利益相关群体而言,电竞受众的社群关系也可被视为一种生产力,维系社群关系的稳定就等于维护自身的盈利渠道与品牌效应。所以网络媒体更加希望电竞受众在进行虚拟身份建构的同时,能够参考其在现实中的身体实践经验,即交互性所表达的具身体验。由此,电竞受众那些无法实现的行为动机和情感体验就会暴露,从而形成个体的“投射身份”,它是现实个体和网络角色的耦合及互动,既包含网络媒体价值体系下的理想状态追求,也体现出对现实和虚拟的理解与反思。依据投射身份,网络媒体利用内容编码建构相应的符号体系,诱发电竞受众具有主观能动性的认同意识,让媒介自身或媒介产品成为他们的精神皈依。例如,网络媒体先提供能够“装裱”电竞受众虚拟身体的内容产品,或者作为数值中介的等级权限,再提供可以炫耀的场所,从而利用其对于虚拟身份的认同维系网络空间内部的社群关系,使得电竞成为为青年群体定制的社交工具。

3 数字劳动视域下的网络文化关系建构由于潜在的雇佣关系与产消合一的回归,作为数字劳工的电竞受众同样可以建构网络文化关系。宏观层面表现在电竞中的青年亚文化与主流文化之间的相互影响,微观层面主要指电竞文化群体内部的互动链接。对此,批判者如霍克海默等[31]认为,“机械化生产将娱乐商品变成一种引发虚假经验的媒介”,乐观者则会将情感、体验等在数字劳动过程中客观出现的因素引入其中,并将其视为能够影响平台资本逻辑的生产资料,由此产生极具文化创造力的网络“创意劳动”。电竞网络媒体传播中的数字劳动与消费相互依存:①马克思对劳动的定义以价值衡量为基础,如果个体在可支配的休闲时间中创造价值,它就属于有用劳动,所以数字劳动的前提条件在于受众的时间使用行为导致时间的性质转变,即时间消费;②经过长时间消费,受众难以避免地会产生虚拟与现实的情感体验或人际交往,并且不断依靠符号消费进行非物质生产,产品使用价值又会在其他个体的符号消费中发挥功效;③与社会权利的重新“洗牌”相伴而生的是另一种理念,该理念一方面基于符号消费而出现,饱含数字劳工的主观能动性,将生产使用价值置换为寻求快乐,另一方面又与权力消费在某些特定的情境中相互转化,建立虚拟与现实之间的交互通道。基于此,笔者从符号消费、权力消费、空间消费3个维度展开分析与论证。

3.1 基于数字劳动形成的符号消费造成圈层固化作为消费社会的重要景观,符号消费实质上是在强调商品的社会意义,即物体的符号价值和表征功能。表意符号崇拜源自城市化带来的间隔性问题,网络媒体受众接触到的只是包装、加工后的内容产品,而非完整的生产过程。如前所述,网络媒体通过获取监控式资本,有意地编码与营销,创造电竞的符号价值并展现其魅力,这让已经成长起来的“网生代”(伴随互联网诞生的一代年轻人)难以抵御。于是,依靠符号消费自然而然成为链接个体之间的关系纽带,并且依靠经验规律性和审美一致性形成群体,或用以区分群体。网络上热门的“游戏鄙视链”和“观众鄙视链”的出现正因如此。这种由青年亚文化到内容产品的“意义转移”在一定程度上造成后者向着具象化、模式化和同质化的方向发展,在网络媒体商业思维支配下的电竞符号也会逐渐失去原有的青年亚文化特色。可以断言,此时的受众也可能并不是电竞的拥趸,而是同“追星族”一样的狂热“粉丝”。当然,不能忽视的是,在产消合一状态下电竞受众并非对数字劳动的价值一无所知,更多时候他们只是“想要通过免费劳动获得被评论、被转发等形式的认可作为回报”[32]。也正是由于这层客观存在的关系,电竞受众在参与过程中能够获得源源不断的动力,他们积极寻求被消费的感觉,直到发展成为一种习惯、一种情怀。对于结果而言,往往是网络媒体看似缜密的资本逻辑被电竞受众的数字劳动行为在不经意间打破,他们致力于青年亚文化的本质追寻,表达诉求的同时不断创新,最终“通过信息分享实现社会关系维系”[33]。

3.2 基于数字劳动形成的权力消费导致文化抗争在网络环境中,个体间的互动交流与现实世界的社会实践相互依存,所以无论是消耗时间成本还是真实的货币,电竞受众都在不同程度上致力于获取虚拟社会的竞争优势,并能够通过自身的生理调节将优势转化为某种优越感。如付费充值获取网络媒体VIP等级,享受由此带来的对于媒介内容产品选择性消费的便捷,或获得弹幕区、评论区等开放的交流平台中容易被识别的特色标志,以及自身进行数字劳动生产的能力等,都是网络媒体赋予电竞受众的话语权,电竞受众在数字劳动过程中不仅关注审美体验,更是在积极追求一种“权力体验”。这一点与Dyer-Witherford等[34]笔下“帝国体系”与游戏诸众的关系十分相似:时间与金钱的交易都在“帝国机制”下进行,只能反映游戏诸众被弱化的抗争,而真正的权力体验来自于天赋,它代表着游戏诸众采用文化重构的方式尝试摆脱“帝国体系”的束缚。由此可见,在电竞网络媒体传播过程中,权力消费包含青年亚文化对主流文化的妥协,而更为重要的是针对现存关系的反抗。基于权力消费的文化抗争同样需要2个支点:①电竞受众数字劳动过程中的艺术、传播力和信用需要通过量化社会的检验,即“使用数字来描述与衡量社会各领域的现状与未来发展”[35],这个过程在一定程度上决定了天赋与权力的等级;②与电竞受众数字化生存能力相匹配的生产资料,以及其对于已知商业循环和个体特权垄断的态度,因为“真正能够面向所有受众进行宣传的只有被平台算法选中的、少量具备变现价值的内容生产者”[36],即青年群体对于权力的追求须超出文化关系所包含的范畴。

3.3 基于数字劳动形成的空间消费引发脉络盗用如前所述,网络媒体传播电竞实际上是在确立一个以“我”为核心的时空尺度,即根据信息与受众的相关程度衡量距离的远近,由此造成了空间概念的扩大,任何现实或虚拟的场所都可以进行数字劳动,消费行为也获得了尽可能多的利基空间。网络媒体利用电竞打造工厂化的社会空间,既是一种商业思维的侵蚀,因为越是积极的数字劳动越容易暴露自己的隐私数据,也是一种文化渗透,所要达到的目的是将亚文化嵌入生活,减少其与主流文化的摩擦。长期以来,对于网络媒体电竞传播的批评向度导致人们关注的焦点是电竞游戏,忽略了竞技或者“玩”。Sicart[37]明确指出,“玩”的根本在于脉络的盗用性(脉络是指人物、事物、空间、规则等要素叠加而形成的网络,游戏本体依赖于脉络,但是游戏行为具有创造性和建构力,所以会对脉络产生盗用或挪用)。这在电竞受众对于符号进行拼接与组合时,以及空间消费本身都有着直观的体现。他们既遵守“秩序”,又与之保持一定的距离。久而久之,“玩”会摆脱对于电竞游戏的依赖,成为一种观念,渗透到占据主导地位的意识形态之中。Sicart[37]将其称为嬉戏性,发挥嬉戏性“是一种对世界附加多种意义的行为,同时也是与这些意义的嬉戏”。可以说,在空间消费范畴内亚文化的抵抗相对薄弱,数字劳工的行为与网络媒体的想法近乎一致,由此带来的结果则往往是电竞文化接受了主流文化的形塑,而其以脉络盗用性和嬉戏性等为代表的文化特征也成为后者重要的补充要素,推动后者不断自我调适。

4 电竞网络媒体传播效果发生机制的启示 4.1 以游戏的视角理解电竞网络媒体传播效果从电竞网络媒体传播效果的发生机制看:①由于具身体验和数字劳动的介入,电竞受众的性质由信息接收者变为数字产消者,着重凸显了受众作为用户在信息传播过程中的主导性,网络媒体由内容分发机构变为生产、消费和价值流通的平台。②整个发生机制围绕着认同与消费展开,这标志在电竞网络媒体传播中,情感要素和关系要素正在不断崛起,同时也对传播本身的场景建构提出了新的要求,即应围绕用户主观的情感沉浸、交互体验和自我实现不断丰富场景要素。③从微观视角分析,发生机制所涉及的诸多内容,如狂欢、通约、审美、娱乐等,也无不体现游戏或游玩的特征。而结合其外部环境分析,物质的丰富实现了人们的时间和精神盈余,元媒体的普及提升了人们的想象力和实践能力。随着媒介传播与使用理念的革新,媒介内容产品的盈余使传播资料得到重新配置,在一个寻求个体自由、情感互动的虚拟世界里,电竞受众需要共享的叙事或价值观。由此可见,电竞网络媒体传播更趋向于Stephenson[38]笔下“受众的主观性游玩”,而其不断凸显的游戏属性,诸如游戏叙事与游戏机制、狂欢性与嬉戏性,也可称之为一种暗示,引导我们应用传播游戏理论与游戏批评理论去理解电竞网络媒体传播。

4.2 具身体验视角下电竞网络媒体传播效果的优化从具身体验层面考量,“技术具身”仍然是电竞网络媒体传播效果优化的关键。①媒介体育传播的优势在于身体化媒介对于身体媒介的传播,而电竞传播更多处于“屏幕—屏幕”的状态,这对于实现叙事共享、机制设定和意义建构的有效互动是不利的。所以无论是以VR共生实现身体在场,还是以增强现实、复合现实为目的的“数字孪生”技术,都标志着“以身体为媒”的传播交流转向,也是传播效果优化的必要方向。②电竞网络媒体传播所创造的交往形态,更多是基于青年群体在生活中的孤独却又不愿被亲密关系所束缚的心态,它虽然“让个体从现实环境中脱离……却更多带来一种碎片化的弱连接”[39]。如果以个体身体实践为衡量标准,好的传播效果不仅要利用技术实现身体环境的延伸,更要能引导用户“从虚拟的身份、角色回归到现实中真正的身体交流”[40]。③电竞游戏本体所期待的效果是“将艺术的美感诉诸玩家的视听感官,使玩家在情致律动的体验中获得审美愉悦”[41],所以电竞网络媒体传播也不应始终停留在刺激身体产生快感,使之沉浸于娱乐的狂欢之中等低端目标,而应思考如何通过身体参与提升其审美情趣与媒介素养,如何利用网络空间与现实世界的时间同步,让现实经验与游戏经验相互促进,从而提升传播本身的教育功能。

4.3 数字劳动视角下电竞网络媒体传播效果的优化从数字劳动视角分析,不断提升用户生产与消费的效率是优化电竞网络媒体传播效果的首要任务。①一方面,高效的产消结合源于用户的主观体验,他们中的多数人并不会感知或考量隐性的剥削机制,甚至也不会反复纠结投入产出比,只是在单纯地体验快乐;另一方面,高效的产消结合还受制于用户拥有的生产资料,以及平台所能提供的增值服务。一旦将劳动产品上升到价值层面,就不得不考虑其使用价值、共享价值和资本变现等问题,所以充分了解用户的审美情趣、价值取向、行为特征,不断完善平台自身对产品汇总、分类与匹配等环节的把控能力尤其重要。②对于流通而言,电竞网络媒体传播效果的优劣还与其所处的环境息息相关,所以网络媒体既要拓宽自己的产业范围,在产业链内部占据主导地位,凸显自身的产业聚合能力,又要充分开发用户的主观能动性,让创新化、个性化的产品不断涌现。③用户群体所具备的青年亚文化特征是一柄“双刃剑”,它既是营造特色化、多元化媒介文化氛围的动力,又是用户反抗媒介“统治”的根源,所以为保障“生产—消费—流通—再生产”这一机制的不断循环,网络媒体还需要强化并完善平台的规则与结构,利用算法提升自身对于劳动主体的规训能力。

5 结束语通过对传播效果发生机制的分析与阐释,提出应从游戏理论的视角重新审视电竞网络媒体传播。然而,笔者对于电竞媒介传播的理论建构尚存一定的局限,仅从传播学一个维度进行论证,不足以充分揭示现实问题。无论是对传媒商业化过程中的平台资本运行逻辑的揭示,还是对数字游戏时代传播游戏理论的创新解读,都需要经济学、文化学理论作为支持。未来对电竞媒介传播的研究应以此为方向,不断拓宽研究视野,完善顶层理论设计。同时,关于电竞的媒介传播效果研究在方法上还应强化实证研究,以保障相关成果的实践价值。其中,对游戏理论体系下电竞媒介传播效果的评价与测量是一个值得思考的议题。

作者贡献声明:

杨赫:提出论文选题,设计论文框架,咨询专家,撰写论文;

杜友君:设计论文框架,修改论文;

梁天翼:梳理文献,咨询专家。

| [1] |

Newzoo. 全球电子竞技市场报告[R]. 2020

(  0) 0)

|

| [2] |

企鹅智酷. 全球电竞运动行业发展报告[R]. 2020: 19

(  0) 0)

|

| [3] |

GAMSON W A, CROTEAU D, HOYNES W, et al. Media images and the social construction of reality[J].

Annual Review of Sociology, 1992, 18: 373-393 DOI:10.1146/annurev.so.18.080192.002105 (  0) 0)

|

| [4] |

GOFFMAN E.

Frame analysis: An essay on the organization of experience[M]. New York: Harper & Row, 1974: 21.

(  0) 0)

|

| [5] |

张业安, 冉强辉. 大型体育赛事媒介传播效果的分类及发生机制[J].

西安体育学院学报, 2016, 33(2): 179-185 (  0) 0)

|

| [6] |

蔡润芳. 平台资本主义的垄断与剥削逻辑: 论游戏产业的"平台化"与玩工的"劳动化"[J].

新闻界, 2018(2): 73-81 (  0) 0)

|

| [7] |

SHOSHANA Z. Google智能帝国: 超级公司开启全球监控资本主义时代[EB/OL]. [2020-03-21]. http://www.voidcn.com/article/p-wsicfwey-bnn.html

(  0) 0)

|

| [8] |

波普诺.

社会学[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 1999: 78.

(  0) 0)

|

| [9] |

周海宁. 论互联网时代受众的数字化生存能力[J].

出版发行研究, 2018(12): 23-28 (  0) 0)

|

| [10] |

李少多, 刘玉堂. 从对峙到汇融: 电子竞技文化的"罪论"与突围[J].

武汉体育学院学报, 2019, 53(12): 17-22 DOI:10.3969/j.issn.1000-520X.2019.12.003 (  0) 0)

|

| [11] |

孙玮. 交流者的身体: 传播与在场: 意识主体、身体-主体、智能主体的演变[J].

国际新闻界, 2018, 40(12): 83-103 (  0) 0)

|

| [12] |

刘海龙, 束开荣. 具身性与传播研究的身体观念: 知觉现象学与认知科学的视角[J].

兰州大学学报(社会科学版), 2019, 47(2): 80-89 (  0) 0)

|

| [13] |

许燕, 刘海贵. 具身体验: 融合新闻的创新实践和理念更新[J].

西南民族大学学报(人文社科版), 2019, 40(12): 137-143 (  0) 0)

|

| [14] |

谭雪芳. 图形化身、数字孪生与具身性在场: 身体-技术关系模式下的传播新视野[J].

现代传播(中国传媒大学学报), 2019, 41(8): 64-70 (  0) 0)

|

| [15] |

邓剑. 通约性: 对"现代游戏"的文化遍历[J].

文学与文化, 2017(3): 114-123 DOI:10.3969/j.issn.1674-912X.2017.03.013 (  0) 0)

|

| [16] |

鲍德里亚.

消费社会[M]. 南京: 南京大学出版社, 2008: 148.

(  0) 0)

|

| [17] |

FUCHS C. Dallas smythe today: The audience commodity, the digital labour debate, marxist political economy and critical theory[J].

Triple C: Communication, Capitalism & Critique.Open Access Journal for a Global Sustainable Information Society, 2012, 10(2): 692-740 (  0) 0)

|

| [18] |

TERRANOVA T. Free labor: Producing culture for the digital economy[J].

Social Text, 2000, 18(2): 33-58 DOI:10.1215/01642472-18-2_63-33 (  0) 0)

|

| [19] |

燕连福, 谢芳芳. 福克斯数字劳动概念探析[J].

马克思主义与现实, 2017(2): 113-120 (  0) 0)

|

| [20] |

汪金汉. "劳动"如何成为传播?从"受众商品"到"数字劳工"的范式转变与理论逻辑[J].

新闻界, 2018(10): 56-64 (  0) 0)

|

| [21] |

FUMAGALLI A, LUCARELLI S, MUSOLINO E. Digital labour in the platform economy: The case of Facebook[J].

Sustainability, 2018, 10(6): 1757-1762 DOI:10.3390/su10061757 (  0) 0)

|

| [22] |

WILLIS P.

Common culture: Symbolic work at play in the everyday cultures of the young[M]. Berkshire: Open University Press, 1990: 19.

(  0) 0)

|

| [23] |

张庆梅. 创意市集: 青年亚文化资本的场域生产、景观消费和群体狂欢[J].

中国青年研究, 2017(11): 5-11 (  0) 0)

|

| [24] |

赫伯迪格.

亚文化: 风格的意义[M]. 北京: 北京大学出版社, 2009: 116-119.

(  0) 0)

|

| [25] |

叶浩生. 身体与学习: 具身认知及其对传统教育观的挑战[J].

教育研究, 2015, 36(4): 104-114 (  0) 0)

|

| [26] |

邓剑. MMORPG网络游戏批判: 关于游戏币以及游戏乌托邦的历史考察[J].

新闻记者, 2020(7): 16-26 (  0) 0)

|

| [27] |

石开斌. 费斯克的微观政治思想解析[J].

武汉理工大学学报(社会科学版), 2010, 23(4): 596-600 DOI:10.3963/j.issn.1671-6477.2010.04.027 (  0) 0)

|

| [28] |

YEN Y S. Factors enhancing the posting of negative behavior in social media and its impact on venting negative emotions[J].

Management Decision, 2016, 54(10): 2462-2484 DOI:10.1108/MD-11-2015-0526 (  0) 0)

|

| [29] |

陈维超. 移动网游崛起的内在机理和负面影响: 基于青年亚文化视角[J].

西南石油大学学报(社会科学版), 2019, 21(1): 34-40 (  0) 0)

|

| [30] |

POUR M J, TAHERI F. Personality traits and knowledge sharing behavior in social media: Mediating role of trust and subjective well-being[J].

On the Horizon, 2019, 27(2): 98-117 DOI:10.1108/OTH-03-2019-0012 (  0) 0)

|

| [31] |

霍克海默, 阿道尔诺.

启蒙辩证法[M]. 上海: 上海人民出版社, 2006: 109.

(  0) 0)

|

| [32] |

DEUZE M, BANKS J. Co-creative labor[J].

International Journal of Cultural Studies, 2009, 12(5): 419-431 (  0) 0)

|

| [33] |

JENKINS H, FORD S, GREEN J.

Spreadable media: Creating value and meaning in a networked culture[M]. New York: New York University Press, 2013: 358.

(  0) 0)

|

| [34] |

DYER-WITHERFORD N, DEPEUTER G.

Games of empire: Global capitalism and video games[M]. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2009: 123-131.

(  0) 0)

|

| [35] |

吴鼎铭. 量化社会与数字劳动: 网络水军的政治经济学分析[J].

现代传播(中国传媒大学学报), 2019, 41(5): 47-51 (  0) 0)

|

| [36] |

翟秀凤. 创意劳动抑或算法规训?: 探析智能化传播对网络内容生产者的影响[J].

新闻记者, 2019(10): 4-11 (  0) 0)

|

| [37] |

SICART M.

Play matters[M]. Cambridge: The MIT Press, 2014: 28.

(  0) 0)

|

| [38] |

STEPHENSON W.

The play theory of mass communication[M]. New Brunswick: Transaction Books, 1988: 3.

(  0) 0)

|

| [39] |

特克尔.

群体性孤独[M]. 杭州: 浙江人民出版社, 2014: 72.

(  0) 0)

|

| [40] |

李有强, 张业安. 具身认知视角下电子竞技的演进态势、概念属性及发展取向[J].

成都体育学院学报, 2019, 45(5): 51-57 (  0) 0)

|

| [41] |

戴志强, 齐卫颖. 电子竞技的原动力: 虚拟现实的情感体验与艺术期待[J].

现代传播(中国传媒大学学报), 2019, 41(6): 80-85 (  0) 0)

|