2. 中国人民大学 社会与人口学院, 北京 100872

2. School of Sociology and Population, Renmin University of China, Beijing 100872, China

人类从诞生伊始,就随着生命历程逐步实现了由生物人向社会人的转变,人际交往的网络体系也随之建立。这种观点是基于对记忆社会性的强调,正如法国社会学家莫里斯·哈布瓦赫所提出的集体记忆理论所强调的"集体记忆的生成是以一定时间和空间内的群体(身份)为载体,脱离了这个载体就切断了记忆与建构其本身的社会环境及精神生活之间的联系,由此具体的记忆内容也将不复存在"[1]。受到涂尔干以及法国早期年鉴派学者的影响,莫里斯·哈布瓦赫首次在其著作《记忆的社会框架》中建构了记忆研究的集体框架。在莫里斯·哈布瓦赫的认知体系中,个体的记忆形成是依托于个体的社会化过程,如果脱离社会框架,记忆不可能存在。

莫里斯·哈布瓦赫的集体记忆理论在德国思想家扬·阿斯曼的理论体系中得到了进一步的深化,扬·阿斯曼提出了交往记忆与文化记忆的概念。交往记忆就是记忆承载者与同时代的人共同拥有的记忆,也可以理解为代际记忆。交往记忆的承载者同样产生于社会群体之中,并随着它的承载者产生和消失。有历史学者指出:"交往记忆的边界值是80年,40年是一个重要的门槛,交往记忆的传承一般在三到四代人中延续。"[2]人类产生交往记忆的根本原因在于人的生物体存在的双重性特征,即人既是个体动物又是群体动物。个体、群体与社会的关系是人类作为社会群体之中的成员所必须面对的现实环境。超过了交往记忆的边界则进入了"文化记忆"的范畴,即脱离了社会交往和日常生活而进入了依托文字、仪式、符号、语言等多元体系之下的记忆范畴,而对这种记忆的研究最终形成了集符号、文本、口述史、民族志、比较历史和定量分析等多元方法为一体的文化记忆研究范式。

在扬·阿斯曼的文化记忆、诺拉的记忆之场等相关记忆研究的理论之后,以埃尔[3]、Daniel等[4]为代表的诸多学者将西方记忆研究带入了记忆研究的热潮。进入21世纪,经历了"记忆潮"的西方学界关于记忆的研究开始展现出包含多种社群、文化、权力关系,涉及历史学、心理学和社会学等多学科视角的多层记忆趋向。记忆相关研究的发展及多学科的交叉应用,为学界打开研究视角的同时,也进一步促进了口述史研究的发展。正是基于记忆的存在和需要,口述史得以成为历史学的一个分支,作为记忆再现和整理的重要方法之一,其重要性也由此被再次证明。

作为历史学的分支和社会学中的重要研究方法之一,口述史在体育领域的兴起与历史学的转向和现代科技手段的发展密不可分。正如保尔·汤普逊[5]所指出的"口述史意味着历史中心的转移"。虽然每当提及现代口述史,人们都会将源头追溯至阿兰·内文斯于1948年在哥伦比亚大学创建的口述史研究室,但是在现代口述史诞生之前,口述的文化在人类文化继替的过程中早已有之。例如《荷马史诗》、《诗经》、恩格斯的《英国工人阶级的状况》、勒普莱的《欧洲工人》等,或以口述形式流传或在撰写的过程中不同程度地使用了口述材料。但需要明确的是,口述史在很长一段时间是被正统的历史学排斥在外的。正统的历史学研究所关注的通常是帝王将相以及"修齐治平"的宏大叙事,而作为社会成员的普通个体的口述则往往被边缘化甚至被摒弃。现代口述史的诞生与英国社会史学界所倡导的"自下而上"的历史传统密切相关[6]。从20世纪50年代开始,口述史研究者将记录普通劳动者的经验作为自己研究的重要旨趣[7]。此后,随着录音和科学技术的进步,原本依靠解释、分享和表达的口述史方式迎来了新的范式革命,口述史研究也呈现出通过录音访谈收集亲历者对具体事件的个人口头表述的新趋向。

近年来,随着我国经济社会的发展,体育以及与体育相关的问题研究逐渐呈现复杂化和多元化趋向,学术界也越来越重视多学科交叉介入在体育研究中的作用,其中口述史和体育记忆的研究正成为拓展体育学研究历史和社会维度的典范。在经验研究层面,口述史和民族志方法都是构成记忆研究的重要组成部分。将口述史作为体育记忆研究的方法,不仅在方法论上实现了社会学的结构意义叙事,而且促进了历史学的过程时间叙事的有机整合。以往的研究实践表明,社会学层面对于记忆的研究是在访谈资料的基础上进行归纳建构的[8],郭于华[9]关于骥村女性记忆的研究、王汉生等[10]对知青集体记忆的研究、周晓虹[11]关于洛阳工业基地和贵州"三线建设"基地的建设者集体记忆的研究等,是其中的典型代表。在口述史与记忆建构的理论研究领域,《社会学研究》《南京社会科学》《天津社会科学》等社会学领域的重要刊物也相继刊载了"口述史与社会记忆""口述史与集体记忆"等专辑文章,促进了口述史与记忆研究的理论进一步深入。

在我国体育记忆研究领域,部分学者同样就口述史与记忆建构进行了研究探索,例如戴国斌[12]运用口述史方法从大众的健身记忆、武术知青的抗争记忆、育才中学的教改记忆、外国人的文化记忆的散点透视、"病夫抗争"社会框架中个体记忆与集体记忆的关系等方面,为体育记忆的口述史研究提供了新思路。但仍需正视的是,口述史研究在我国体育研究领域仍有较大的探索空间。目前的体育口述史研究虽有新探索,但总体而言还多停留于"故事会"层面,即对体育事件、人物等的体育口述史研究多停留于"故事"的描述、累积等层面,而缺乏透过口述"故事"深挖内涵、实现理论过渡的研究。面对口述史研究的理论转向以及口述史与社会记忆的融合研究趋向,体育口述史的研究如何才能摆脱"故事会"的困扰,如何进一步拓宽体育口述史研究传统的理论边界,如何通过口述史建构体育记忆,进而探寻口述史背后的深层时间和意义转向,则是当前体育口述史与体育记忆研究者所要思考的问题。基于体育记忆的建构与研究的复杂性,笔者试图结合既有的记忆及口述史理论,将体育口述史研究与体育记忆研究相结合,以体育口述对体育记忆的生成和创造为切入点,进一步拓展体育记忆的研究视域及研究深度。

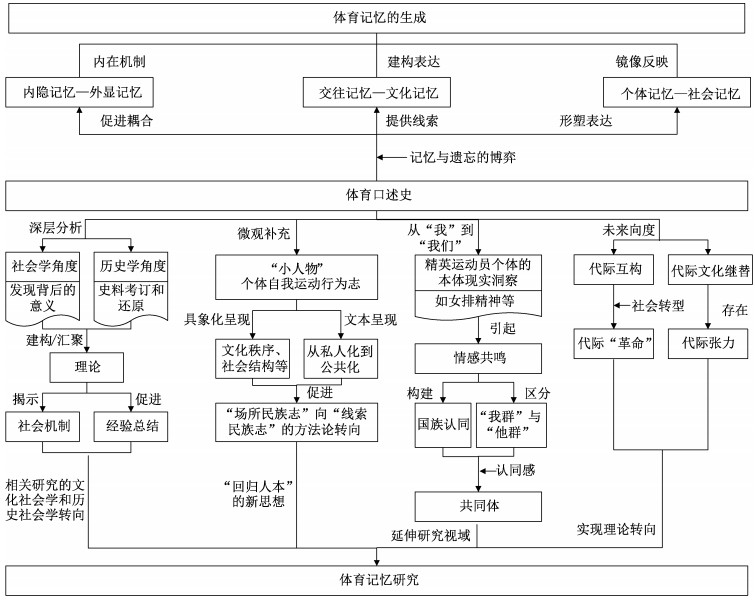

2 分析视角:口述史与体育记忆的建构机制体育记忆是复杂的。正如口述史不仅包含个人的口述史也包含集体的口述历史,体育记忆的生成既需要由口述史对内隐记忆与外显记忆耦合而生成的内在机制支撑,又需要通过口述史实现交往记忆和文化记忆的承接而完成建构表达。同时,作为离不开社会框架约束的内容,体育记忆的生成在口述史形塑下实现了个体记忆与社会记忆互构中的镜像反映。在体育口述史促进体育记忆生成的过程中,具有生物属性的人总在记忆与遗忘的博弈中进行着选择。体育记忆本身的复杂性决定了口述史与记忆研究结合的复杂性,停留于个体层面的记忆研究显然是不足的,而如果仅思考个体与群体互构却忽略文化、社会等影响同样存在以偏概全的可能,交叉记忆的研究虽然增加了研究的难度但也为我们打开了研究思路。口述史研究与体育记忆研究结合不仅将有助于体育记忆研究实现文化社会学和历史社会学的转向,同时对促进体育记忆研究回归人本思想、延伸研究视域、提升理论转向具有积极意义(图 1)。

|

| 图 1 口述史与体育记忆建构机制分析框架 Figure 1 Analysis framework of oral history and sports memory construction mechanism |

基于上述分析框架,通过"口述史与体育记忆的生成""口述史对体育记忆的创造"建构了体育口述史与体育记忆生成和创造的联结机制,为体育口述史研究摆脱"故事会"的困扰、实现体育口述史研究与体育记忆研究更为深邃的理论转向提供了思路。上述2个分析视角主要从口述史与体育记忆生成、口述史对体育记忆的创造展开,具体包含8个方面的研究指向。在口述史与体育记忆的生成层面上存在4个研究指向:"内隐记忆与外显记忆的耦合是体育文化记忆生成的内在机制""体育口述史是由体育交往记忆向体育文化记忆转变的重要线索和依据""体育口述史是对体育社会记忆的形塑,同时也建构了与'集体表象'相对应的'自我感觉'""记忆与遗忘博弈下的口述叙事与体育记忆建构"。在阐释体育口述史对体育记忆的"创造"层面也同样存在4个研究指向:"口述史料背后的意义和时间:体育记忆研究的文化社会学和历史社会学转向""顶层设计与底层回应:'小人物'口述史与中国体育的文化秩序""从个体走向共同体:国族认同生成语境下的个体、集体与国家""代际'革命'与文化继替:体育口述史研究的未来向度"。上述分析框架提出的目的是促进体育口述史研究与体育记忆研究的结合,突破传统的研究边界、拓宽研究视域,进而探寻更深层的意义与理论转向。

3 口述史与体育记忆的生成 3.1 内隐记忆与外显记忆的耦合是体育文化记忆生成的内在机制从体育记忆的生成与基本表征的属性看,体育记忆实际上就是作为个体的广义与狭义意义上的体育参与者的记忆,即人既是体育文化的创造者又是体育文化和行为的"书写者"。简言之,体育事件的亲历者对过往记忆进行直观情景化抑或是语义化的口头叙述构成了体育口述史的简要定义。体育以及体育参与实践并非简单的身体活动的呈现,在一定程度上它作为社会文化以及社会结构的镜像而存在。体育作为重要的社会文化现象,个体在体育实践中通常会获得不同的感官和心理体验,这种体验正是体育文化记忆得以建构和生成的基础。个体是体育记忆形成的重要载体,个体的情感认知是形成体育记忆的最原初状态。体育行为与体育实践活动的亲历者通过对过往的回忆、表达(讲述)、选择、遗忘形成个体记忆,此时的个体记忆就是"自我"的意义生成,并在此基础上形成了个体体育记忆的建构和认同。从全球性体育赛事的宏观体验到体育参与过程中的体认经验,口述史为体育文化记忆呈现的主观细节和辨识历史事件的真伪提供了参照。从某种程度上讲,体育口述史料的生成依存于亲历者体育文化记忆的建立。从体育文化的属性出发,可以将体育文化参与划分为身体活动的体验者和体育事件的经历者2个不同行为类别。在这2个具体的行为类别实践过程中所产生的记忆,按照阿特杰和希福林的划分可以分为感觉记忆、短时记忆和长时记忆[13]。感觉记忆、短时记忆和长时记忆的划分是基于客观刺激停止后信息在大脑中的停留时间决定的。当大脑中"记忆库"得以建立,储存的身体活动实践和体育事件的具体经历按照内容和属性划分便形成了体育内隐记忆和体育外显记忆。

体育内隐记忆往往较难外化并难以通过语言实践加以表述,近似于一种自动的、不需要意识参与的记忆,并与程序记忆和启动反应高度相关。如网球运动员在比赛中的击球、搏击格斗运动员的无意识性反击等,这些体育内隐记忆的建构是通过身体在反复训练中所形成的机体潜意识反应从而得以快速执行一系列操作完成的。对这些体育内隐记忆的采集往往较难通过口述史的方法完成,这种记忆带有"只可意会不可言传"的主观性和内隐性,由此而生成的体育技术不能通过口述得到完全表达,而要借助影音记录和后期的验证。与之相对应的,能够用语言进行表述再现的体育记忆则被称为体育外显记忆。在认知心理学家塔尔文看来,外显记忆包含情景记忆和语义记忆2个部分[14]。体育情景记忆是亲历者经历具体的体育事件或基于特定的场域空间而建立起来的关乎体验和经历的记忆。在体育口述史料产生的过程中,关乎体育情景记忆的表达是体育亲历者对该事件的主观情景再现。需要明确的是,体育情景记忆的口述表达并不是真实重现过往事件,而是对过往体育事件的个体化表达。体育语义记忆则与体育情景记忆不同,语义记忆是指个人所拥有的知识、概念、事实的信息存贮,这些知识往往不会受到时间的干扰而产生遗忘。体育语义记忆表述突出的亲历者往往不仅会生动细致地表述过往,还会基于记忆呈现文本,如博尔特的《快过闪电——博尔特自传》、贝利的《贝利:足球之美》等。因此,在体育口述史料的生成实践过程中,体育情景记忆的口述表达更适用于口述史访问,而语义记忆的口述表达表现为对口头传统的收藏[14]。实际上,体育情景记忆和语义记忆同时在人们的大脑记忆之中存在,二者互构统一生成了体育亲历者的自传体记忆,这也就构成了体育记忆中的显性记忆。由此,基于体育身体实践和身体行为的特殊性,体育亲历者同时建构了体育内隐记忆与外显记忆,二者在体育口述史的促进下实现耦合并构成了体育记忆的生成机制和存在方式。

3.2 体育口述史是由体育交往记忆向体育文化记忆转变的重要线索和依据体育记忆的建构与表达是体育文化得以传承和赓续的基础。在体育文化传承过程中,"口传身授"作为主要的传承方式,其口语化和肢体化表达在民俗、民间和民族体育的传承过程发挥了重要作用。"口传身授"作为人际交往记忆的具象化表达,由此而产生的人际交往记忆史也为体育口述史研究拓宽了路径,具体表现在3个方面:①体育口述史应用于体育文化传承人的研究,在有效保护、整理文化的同时,通过人际交往记忆史的建立弥补个体单向认知与记忆的不足。②通过交往记忆的建构形成集体记忆认同。人际交往记忆史建立的过程也是体育口述内容传播和扩大的过程,在以个体为核心所构建的差序格局内,通过"波纹"的层层传递实现交往记忆的建构和传递,进而实现集体记忆的认同,为体育口述史研究提供丰富的研究基础。③通过对交往记忆口述史料以及人际交往史的文本呈现可以为进一步的体育文化记忆研究提供线索和佐证。"作为口述史的活生生的回忆,最大的边界值也只能回溯到80年前,再往前就进入了民族学家让·范西纳所谓的'流动的缺口'、甚至远古时期的'黑暗时代'。"[2]依据上述理论,我们也可以认为口述史研究是对活人的口述史料进行研究。承载关键符码的传承人离世,也就意味着口述史研究的断层,即超过了交往记忆的研究边界,口述史的研究也将无法追溯,进而进入了"文化记忆"的范畴。但必须明确,人才是"文"的化成,化育是社会联系的根本机制,只有当体育文化作用在具体的人的身上,才具有实质性的意义。

从体育交往记忆的层面对传承人与体育文化承载者的研究不仅关乎文化的代际传递,更为民族志线索追溯及体育文化记忆的形塑、表达创造了前提条件。体育口述史作为从体育交往记忆向体育文化记忆研究转变的重要线索,是对现代性语境之下文化研究和民族志书写方法上的回应,是写作范式由过去意义上的"场景民族志"向今天的"线索民族志"转变的重要体现。在全球化所主导的世界范围内互联互通文化空间场域之下,人类学和社会学传统意义上的"原始性""原生性"族群和部落已经被现代性的符号和技术所替代,作为研究者也不可能像马林诺夫斯基的《西太平洋的航海者》和拉德克利夫-布朗的《安达曼岛人》那样在一个相对"封闭""原始"的空间下书写文明。从这种意义上而言,记忆的研究必须通过线索的追溯进而回到对人的本身研究上来,通过体育口述史作为线索进而形塑体育交往记忆和体育文化记忆本身就是对文化书写方式的革新。此时的体育口述史研究将成为在经验研究层面构成记忆研究的方法之一,相关的体育口述史料也将成为由体育交往记忆向体育文化记忆研究转变的重要线索和依据之一。

3.3 体育口述史是对体育社会记忆的形塑,建构了与"集体表象"相对应的"自我感觉"对口述叙事的理想定位是始于科学、面对事实、终于写作。这不仅仅是口述史学科分化所追寻的目标,也是口述史作为方法在"主观事实"背后经过考订而凸显社会运行机制的社会和人类学研究的价值趋向。口述史的研究以及口述史作为方法在体育学研究领域的应用,开创了从关注整体的"功能主义"社会实体论研究范式向关注自我的价值转向。个体所经受的生命感悟以及体育文化参与实践不仅仅是个体记忆的表达和呈现,同时也是社会结构和特定场域空间之下社会镜像的映射。回顾体育发展实践,个体的体育参与以及体育文化演进的历史进程始终未脱离社会框架的约束和控制,由此而产生的集体记忆和符号早已深深印刻在体育参与实践者的记忆之中,并外显为集体精神和族群认同意识。个体的体育记忆表达依照现在实现对过去的重构,同时体育社会记忆(集体记忆)的建构得益于人群集合体的形成,并由此汲取力量促使作为群体成员中的体育参与个体创造记忆[15]。尽管如前文所述的口述史具有边界值的限定,但是自莫里斯·哈布瓦赫集体记忆理论以及扬·阿斯曼"交往记忆"和"文化记忆"理论诞生时代起,口述以及口述史传统就被视为重现集体记忆的重要来源和方法之一[16]。将体育口述史界定为体育事件(实践)的亲历者将共同体生活或者生命历程中的体育参与实践作为对象并给予口述化的表达,并认为这种口述化表达不仅是对个体体育记忆的复现,同时也是对共同体的体育社会记忆的形塑。其意义不仅仅体现在体育文化的代际传递以及共同体认同的层面,更凸显了在以文献叙事为主体的正统历史传统之外,对被边缘化的普通民众的集体记忆的关注。除此之外,体育口述史的生成更加凸显了在社会框架之下个体自我的价值和意义。

个体的体育参与不仅仅是通过外界环境和"集体表象"的框架生成的,体育参与的个体特殊性决定了与传统"经验"和"集体表象"不一致的个体主观"对立体"的存在。正如1994年,年过八旬的费孝通先生在总结梳理自己学术生涯时所认知的"自己前半生深受功能主义的社会实体论影响,片面地认为个人只不过是社会的载体,无足轻重,从而陷入了'只见社会不见人'的歧途"[17],在经过"文革"和改革开放等社会实践后,发现在集体表象的对面还有一个"不合群"的"自我感觉"[17]。由社会框架所建构的权威体育社会记忆与在独特场域空间之下的"不合群的自我"构成了双重的实体。因此,对于运动行为与实践感知过程的自我表述不可避免地要面临弗洛伊德所提出的"自我(id)""本我(ego)""超我(super ego)"学说意义上的多面理解。

在人类学领域通常采用油画的例子来说明自表述的困难,从达芬奇的《蒙娜丽莎》、毕加索的《梦》到柯罗的《珍珠女郎》,通常的绘画方式是采用真人来临摹。试想,如果画家需要自画像,所采用的方法就是通过镜子来反观,这样一来虽然画家只有一人,却出现了正在作画的画家本人、镜子中被观察的对象以及画布上逐渐清晰的"我"(作品)[18]。这种对于"本体论事实"的探究为体育文化记忆以及口述研究开辟了新的思路。未来对运动行为自表述和运动实践本体感觉的语义化呈现将是口述史作为学科和方法研究的重要趋向。区别于体育集体记忆的生成,体育个体记忆不仅是基于体育作为身体实践活动的独特性所建构的"内隐记忆"表达,更是在集体表象建构之下所形成个体记忆背后的真实的"自我"。需要明确的是,集体表象下的"个体"与自我并不完全相同,个体是外显的而自我是隐藏的个体。如何确定"自我"的存在和真实,将成为历史学分支中的口述史研究和作为社会学、人类学方法的口述史访谈对体育文化研究的重要命题。

3.4 记忆与遗忘博弈下的口述叙事与体育记忆建构记忆和遗忘既是一个相互关联的同构范畴,又表现为不同的实践形态。关于记忆和遗忘,脑科学、神经科学和临床心理学领域都在不同的学科立场给出了不同的解释,神经元、多巴胺、氨基丁酸等生理机制的作用成为上述学科关注的重点,但产生记忆与遗忘的根本在于社会建构[19]。在体育研究和实践领域,运动技能的形成以及体育事件记忆的塑造均存在社会建构体系下的遴选过程。体育事件及其相关记忆的生成与体育实践过程中技能的习得都存在不同的记忆与遗忘过程。"记住什么,忘记什么"无论是身体实践层面的技能习得还是具体的体育事件,对亲历者而言都具有同等的重要性:①从身体运动技能的习得层面上看,记住正确的动作规范、遗忘错误的因素干扰,不断进行精确积累正是体育技能形成的关键,也就是技能习得过程中经常提到的"正负迁移"现象。②嵌入具体社会空间之下的体育事件,在社会框架的约束下同样具有记忆和遗忘的过程。体育事件亲历者的口述叙事,实际上也是经历遗忘和记忆的选择过程。体育事件亲历者选择性的表达或忽略则正如茱莉亚·肖所言"记忆本身就是一种创作过程,每段记忆被重复回忆起时,都会被微妙地改造"[20]。这不仅仅取决于站在现代主义立场之下对过去的生命历程和具体体育事件的回溯,更取决于在社会框架之下对个体记忆的建构。诸如在北京奥运会、女排五连冠、北京亚运会等诸多历史事件之中的亲历者,他们的感知与口述叙事共同构成了体育记忆。在经历相同的体育事件后,集体框架对社会成员就实现了记忆、保存与复述的功能显现。

在体育记忆的建构体系中,处于同一共同体之内的个体成员对于体育事件和体育参与经历的微观认知也存在差异,这便是记忆与遗忘之间的"博弈"效应,即体育记忆的建构和口头叙事同样是选择性的结果:①对相关体育认知本体感觉和体育事件的遗忘是建立体育记忆的具体化过程。"遗忘无处不在,并且悄无声息,相反,记忆才是在有意识努力的框架下得以建构。"[21]体育记忆形成的本质就是一种选择性的遗忘,正是因为有了遗忘人类才具有了文化的赓续。反之,如果没有遗忘只具备超人的记忆,那所带来的结果就像阿根廷作家博尔赫斯笔下《博闻强记的富内斯》中描写的伊雷内奥·富内斯一样,虽然"拥有抵得上人类自开天辟地以来的记忆总和"的绝对记忆能力,却最终被那些由海量记忆所构成的"记忆垃圾场"所埋葬[19],拥有绝对记忆也就相当于没有记忆。②在社会框架的约束下,记忆和遗忘构成了体育文化存续的内在机制。体育文化的演进过程就是不断创新记忆、选择和遗忘的过程,文化演进的发明、积累、传播和调适过程实际上就是社会框架之下所建立的文化遴选过程。从本质而言,体育文化的保留与发展是由社会变迁语境下建立的文化适配体系所决定的[22]。如何遗忘?遗忘什么?保留什么?在荷兰历史学家弗兰克·安克施密特看来"人类遗忘的能力是文明演进的必要条件",由此,安克施密特也将遗忘划分为自然性、建构性、创伤性和认同性遗忘4种类型[23]。从遗忘的角度来看,理解体育记忆的关键在于理解遗忘,正是选择性遗忘促成了体育记忆的建构。

4 口述史对体育记忆的创造 4.1 口述史料背后的意义和时间:体育记忆研究的文化社会学和历史社会学转向随着现代体育运动的诞生,人们始终没有停止过对人类潜能的激发和运动实践规律的探索。从围绕人类身体训练以及相关干预手段为主题的运动训练方法及学科的诞生,到以现代科学为手段探索人体运动的生理、生化以及生物力学等自然科学的融入,随着科学技术和人类认知的不断发展,体育学科的发展呈现出多元化和复杂化特征。当我们在阅读体育口述史料或查阅既有研究中诸多案例时,会感觉似乎在回顾一个个关于特定时代或特定体育赛事场景的故事。我们在阅读中尝试理解体育亲历者的体育情感、身体、认知等的改变,但理解的程度大多仅停留于故事内容,而不能发现其背后的意义或实现理论延伸。面对这样的"故事会"困扰,口述史料呈现的本体叙事背后又有新的疑问开始浮现,那就是体育口述史访谈和文本呈现是"故事会"吗?口述史料所叙述的"故事"如何才能向理论过渡?从学术和理论追求的角度来看,口述史料及其文本的呈现肯定不能简单地停留在"故事会"的层面。结合历史学和社会学视角,透过"故事会"的形象表述挖掘口述史料背后的意义和时间,对拓宽传统体育口述史研究的理论边界和摆脱"故事会"困扰,进而促进体育记忆研究的文化社会学和历史社会学转向具有积极的意义。例如在对20世纪80年代女排夺冠的口述史研究中,每一个亲历者都能够从自身的角度勾勒出当时的情景,进而呈现特定时代的"故事"。如果我们从传统的历史学角度出发,特别是从实证历史学的角度上看,对夺冠女排运动员等体育亲历者口述史料的考订和史实还原将是研究的重要目标,但这并不代表摒弃了理论,史实需要上升为理论,理论是基于史实建构的;而社会学研究则更多地关注"夺冠女排故事"背后的意义,即通过解释或解读社会学研究的历史传统提炼汇聚理论,并试图在"夺冠女排故事"的基础上将理论以一种清晰的方式呈现。

通过上述分析可知,无论从历史学角度出发还是从社会学角度出发,透过"故事会"而开展的体育口述史研究对理论的建构或呈现具有重要的积极意义:①体育运动参与者抑或是运动员的本体口述表达不仅仅为自我运动行为志的建立及其相关研究提供了可能,更重要的是,本体运动经验传授和表达进一步拓展了原有运动训练学科研究的理论边界。②通过对重大体育事件以及相关经历者的口述史访谈、口述史料收集研究,将会引发以口述史研究为基础的体育记忆研究文化社会学和历史社会学转向。体育口述史的研究在某种程度上也是对体育记忆的建构。为了避免体育口述史研究停留在埃尔所担忧的只增量不增质的"添加新工作"[24]层面,体育口述史研究必须促进具有实践意义的理论价值转化。体育口述史料叙述的背后不仅仅是亲历者对历史过程中具体事件的主观情感认知和价值理解,更重要的是通过事件的回忆表达为研究者从更为深层的意义上理解事件、揭示事件背后的历史变迁和社会运行机制创造了条件,这也是涂尔干意义上的"民情"与集体意识。

需要明确的是,体育记忆的建构并不是个体口述史料的简单累计和重复叠加,以口述史为方法基础的体育记忆研究必然要追寻记忆口述表达背后的意义和意义创设(meaning making)。从韦伯和格尔茨对文化作为"意义之网"(web of meanings)[25],到斯威德勒的文化工具箱理论[26],再到维西的双重动机理论[27],在记忆研究中莫里斯·哈布瓦赫的"集体记忆"、诺拉的"记忆之场"与民族认同的关系以及扬·阿斯曼的"文化记忆"等都是对记忆之后"意义"的不断探寻[24]。对口述史背后的意义探求实际上就实现了作为方法的口述史与文化社会学之间的联通,由此也实现了体育记忆研究的文化社会学转向。近年来,口述历史以及体育口述史取得快速发展,体现了我们所处的时代对于历史及历史话题关注的回应。对中国申奥、奥运会举办、女排和女排精神的研究和关注,以及对新中国成立以来中国体育发展经验的总结本身就涉及历时性和现代性,由此,体育口述史以及体育记忆的研究也必然触及历史社会学的研究转向。

4.2 顶层设计与底层回应:"小人物"口述史与中国体育的文化秩序体育口述史的研究以及体育口述史料的采集使普通民众的体育记忆得以鲜活呈现,这不仅是对国家体育发展宏观语境叙事之下的微观补充,更是对社会变迁过程中体育发展的整体路径反思。体育的发展以及体育文化的呈现在某种程度上是社会发展的镜像,我国体育发展经历了由国家集体叙事向个人叙事的转型。既往的训练研究领域似乎一直在寻找人类运动行为的普遍性特征,"他者"眼中的"自我"与"自我"眼中的"他者"成为在一段时期内揭示运动训练行为的基本范式。杰出的运动员在科学研究者的眼中往往成为被研究和被表述的对象,虽然既往的研究也呈现了由"关注群体"向"聚焦个体"的转化,但是体育学领域向世人呈现的成果似乎仍然是一个抽象整体和模糊的群像(例如对于训练手段方法的高度总结,对体育文化发展的高度概括等)。那么体育文化究竟是试图通过个体研究社会,还是通过个体认知归纳群体的运动行为,抑或是通过个体来研究人呢?笔者认为这3种判断和研究范式对于当前的体育学而言都是需要的,特别是置身于口述叙事与体育记忆的呈现主题之下,更需要3个层面的整体演绎。

在既往研究中对于群体和社会的关注较多,而对个体的自我运动行为研究相对较少。结合全球一体的学术演变看,自我运动行为志的个体化转向并不突兀。类似法国人类学家尝试运用"真实的小模式"聚焦独立个人,在几个星期内"不间断式地、跟随式地观察"一个对象,试图构建关注个体的"人本人类学"研究范式[18]已开始出现。挣脱既往研究"模糊群像"的笼罩,关注"小人物"的口述史将给中国体育的文化秩序维护和体育记忆的研究提供新思路。体育文化是高度社会化的产物,在基层体育文化的发展实践中"小人物"的作用是巨大的。何为"小人物"?在本文中主要指体育运动践行者、基层体育文化亲历者、"草根"体育组织领导者和体育非物质文化传承者。虽然他们不像引领中国体育政策的顶层设计者一样举足轻重,但他们对中国体育发展的切身体会和文化认知恰恰表征了底层"小人物"的真实回应。

相对于中国体育记忆的宏观叙事而言,"小人物"体育记忆的建构往往跟顶层设计的政策实施密切结合,构成了同一文化共同体视域下人群集体无意识的一部分。正如福柯[28]所指出的"记忆是斗争的重要因素之一,谁控制了人们的记忆,谁就控制了人们的行为脉络"。"小人物"口述史料背后的深层结构就是中国体育文化秩序感的体现,通过对体育事件亲历者和运动行为自我表述者口述史料的研究和文本呈现,通过对文本叙述中蕴含的文化符码解读,体育亲历者的体育认知、文化观念、价值体系等累叠状态被具象化呈现,看似个体化的生命史和专题史讲述的背后其实是思维逻辑的惯性表达。对"小人物"生命史和专题史的文本呈现是体育口史料从私人化到公共化的过程,是体育记忆亲历者灵感迸发之下的"创作",同时更是共享同一文化背景之下的集体记忆产物。

"小人物"对体育事件的口述表达映射了社会结构、价值制度以及体育文化秩序,同时,作为民间体育精英的体育文化承载者和传承人,他们构成了中国体育文化的基本"纹理"和脉络。他们不仅仅是国家顶层体育政策的直接践行者,也是体育文化发展的推动者和体育文化秩序的维护者。可以说,作为地方体育文化精英的"小人物"在体育文化的传承与保护过程中的"合法性"身份建构,体现了中国体育发展过程中个体和政府之间的文化实践特征,是"自下而上"的个体文化建构实践与"自上而下"的国家体育文化治理政策互构的结果。特别是在以"口传身授"为主要特征的体育文化继替过程中,通过口述史和民族志的方法对"小人物"(体育文化精英)的体育记忆进行挖掘、整理可以为我们描摹出真实生动的体育文化记忆。通过将口述史作为方法对体育记忆的形塑和文本呈现,促进了既有研究由"场所民族志"向"线索民族志"的方法论转向,进而为我们提供了新的理论视角,即国内学者[29]所提及的"线索追溯的可观察性、可理解性、可追溯性、可关联性、可启发性、可把握性、可容廓性和可改变性"的方法。借鉴民族志线索追溯方法,以口述史料为线索,通过多元方法的交叉运用实现对"小人物"的体育记忆研究,能够有助于我们展现当代体育记忆的真实图景,描摹出构成体育文化秩序背后的深层机制,一改史料堆积和静态的建立在"集体表象"之下的宏观描述与体育记忆的民族志书写,避免再次陷入费孝通先生所言的"只见社会不见人"的歧途,使体育研究回到对人本身的研究。

4.3 从个体走向共同体:国族认同生成语境下的个体、集体与国家虽然对于宏大的体育社会记忆和体育集体记忆而言,个体的体育记忆是相对渺小的,但也正是无数个普通的体育参与者和体育重大事件亲历者的记忆共同汇成了整个社会的集体记忆。当诸如运动员等体育精英作为体育记忆承载者实现了共同的认同感,个体体育记忆便从个体认同的层面向社会和群体的层面转变。此时个体的体育记忆是置身于特定社会框架之中而形成的,人的社会性决定了体育记忆形成过程中的自我认同和群体存在性的结构融合进而产生社会认同。针对人类在社会和经济发展过程中所形成的个体与社会文化模式互动的过程,吉登斯[30]认为"个体置身于社会情境之中,在反思性的监控实践中实现了与社会秩序的互动,并通过非预测性的行动来重构传统规则"。布迪厄[31]则通过他在实践社会学理论中缔造的"惯习"概念来阐释共同体与个体之间的相互作用过程。虽然个体与共同体之间的记忆存在着互构的关系,但是从某种程度上讲,由个体建构的体育记忆同集体记忆之间存在着一定的张力和矛盾,表现为由社会建构的个体记忆的集合与自成一体的集体现象之间的矛盾[32]。然而个体的记忆建构仍然脱离不了"社会框架"的约束。由此,也达成了一种解决个体记忆与集体记忆矛盾的共识,即记忆的主体是社会文化情境下的个体[33]。

上述认知并没有脱离莫里斯·哈布瓦赫所提出的集体记忆的理论框架,虽然后续的研究认为莫里斯·哈布瓦赫的集体记忆理论或多或少地存在社会决定论的窠臼。不可否认的是,现在中心观(即依照现在实现对过去的重构)与社会框架论(即重构的框架来源于集体或社会)作为莫里斯·哈布瓦赫相关理论的重要内容为后续研究作出了贡献。在体育记忆经过遗忘和选择性强化记忆的加工过程后,体育记忆便不仅仅由"我"衍生为"我们",还清晰地区分出了"我群"和"他群"的存在。从更为广泛的意义上来说,个体体育记忆向体育集体记忆的转化就是个体体育记忆的社会认同过程。同时,体育记忆的社会认同不仅仅停留在自我和群体认同的层面,也上升为更为宽泛的国家体育记忆和国族认同的层面。

在以往的记忆和口述史领域的研究中,对体育运动的参与实践者和重大体育事件亲历者的口述史料采集似乎为我们描摹出了从社会记忆向社会认同的路线;而在对集体框架和社会决定论的宏观体育研究范式中,个体的体育记忆所发挥的作用虽然似乎显得微弱,但它是体育参与者自我思维构建和价值认同的过程中的关键环节。个体体育记忆的保留和口述呈现,在一定程度上提示着一种来自本体的现实洞察,而这种本体的现实洞察恰恰常被体育宏观研究所忽视。今天,女排精神已经成为新时代民族精神的重要组成部分,在个体与群体激励中发挥着正向作用。改革开放初期的女排五连冠是我们对那段时期共有的社会记忆的一部分,女排精神也成为一段时期内构建国族认同的情感基础。当时的关于女排记忆的描述更多地是对团体的概括,而缺乏对个体记忆的探究。当我们看到曾经的女排队员和事件经历者口述个人经历的时候,那种记忆的鲜活性、直观性更具有冲击力,也更具有画面感。女排团体中个体的口述表达对非经历者的影响更为直接,也往往更能够使受众产生情感上的共鸣。这种基于鲜活、直观并带有情感的口述表达所建立的与自身类比的认同感,要比宏观社会记忆所建立的认同感更具有持久性和稳固性特征[34]。从另一个角度而言,从"我"到"我们"是个体心态向集体心态演进的表征。个体体育记忆的口述实践促使身体行为记忆得以建构,在集体心态形成的同时也清晰地区分出了"我群"和"他群"的存在。这种记忆的口述表达过程既是共同体建立的过程,也是体育文化记忆传递的过程,为体育文化的赓续创造了基本条件。

4.4 代际"革命"与文化继替:体育口述史研究的未来向度体育记忆的留存与再现既是体育文化赓续的重要组成部分,同时也是体育文化代际传递的重要环节。口述史作为方法对体育记忆的追溯和建构具有重要价值,将体育口述史研究与体育记忆研究相结合具有2个层面的重要意义:①体育口述史研究在进一步丰富原有体育史研究成果和理论的同时,开启了由体育口述、文本历史向实体历史的转化,也为体育历史记忆和历史认知建立了联系。②区别于狭义上的生物学上的记忆概念,体育记忆以社会框架为基础生成内涵广泛的"想象力空间",是集文化、历史以及自我运动行为志等多项议题为一体的、将体育纳入实践和意义的社会学研究范畴。从扬·阿斯曼所提出的"交往记忆"来看,体育口述史不仅对代际间的文化继替具有重要作用,同时也从人际交往记忆的角度进一步强化了体育的社会性特征。从体育记忆生成的社会性角度来看,个体记忆与集体记忆之间既存在某种联系,又建立了明确清晰的界限。这是因为当处于独立的个体记忆一旦汇聚为集体记忆,就会受到错综复杂的结构性因素影响,不可避免地会出现体育文化传递过程中代际间的互构现象。在交往记忆得以传递的场域空间之下,前一代人体育文化记忆的形塑必然受到后一代人建构的影响。与此同时,具有强大话语权力的年长一代也会通过记忆与权力的合谋实现对年轻一代体育记忆与运动实践本体感受的制约,民俗、民间和民族传统体育文化的传递就是鲜明的代表。在政府干预、市场调节和社会结构转型"第三只手"[35]的合力作用之下,代际间的文化传递发生了美国人类学家玛格丽特·米德所指出的由"前喻文化"向"后喻文化"为主体的转变,即由传统文化传递结构中的"未来重复过去"呈现为"由晚辈向长辈传授文化的方式"[36]。

在交往记忆的语境之下,同时在世的两代人或者三代人之间所秉持的个体文化记忆都具有一定的独立性和融合性。所谓独立性正如阿兰·斯丕泽所言,"每一代人都书写自己这一代人的历史"[37]。但是在体育文化的代际传递过程中也存在代际间的张力,表层上呈现的是传统体育文化与现代西方体育文化的冲突所导致的张力,实际上则是彰显两代人之间的文化记忆与认知差异上的冲突。既有研究成果[38]进一步表明,社会转型是造成失范、解组以及社会矛盾频发的关键。社会转型造成了代际间的关系发生了重大反转[39],由此产生了近乎打破传统认知和伦理序列的代际"革命"。代际张力和代际"革命"的存在使得口述史的研究呈现复杂化态势,这就需要口述史以及体育记忆的研究同时展开2个方面的探寻:一方面体育口述史的研究需要对濒临失传的传统体育文化承载者(传承人)和重大体育历史事件的亲历者进行挖掘保护;另一方面,需要在探究口述史社会意义的同时提升其理论转向。在社会转型的背景下如何延续和传承传统体育文化记忆?在体育记忆研究的过程中需要记住什么、忘却什么?口述史在代际间的体育记忆表述过程中究竟如何延续价值观和信仰体系,进而实现集体记忆和民族共同体建构?体育文化记忆体系中哪些需要通过交往记忆延续,哪些又需要通过文化记忆得以保存?这一系列的问题将是体育口述史研究的未来向度。

5 结束语对于体育参与者和体育事件的亲历者而言,运动实践本体感觉的口述史实研究与主观口述背后的意义研究同等重要。口述叙事虽然是体育行为与体育运动实践表述的重要手段之一,但这种表述同样也面临困难。①自表述的口述史料的真实性与否决定了行为实践表述的价值,要追求真实性。对过去的事件进行追寻,保存"即将逝去的、过去的声音",通过"述"来展现自己的过去经历和见闻,则是"口述史"史实趋向的重要表现[40]。②运动行为和情景的表述无法避免会受到生理因素、个人立场、社会原因、信息通道的流畅性以及个人情感世界的影响,进而导致信息采集的可靠性受到质疑,这就要求我们准确确立研究主体和研究目标。从社会学的角度来看,亲历者口述事件的真实性并不是田野考察的终极目标,即使访谈对象口述的内容失真对于研究者而言也是客观真实的,因为访谈对象口述过程中对事实歪曲表述的动机正是社会学学者所要研究的。

正如中村贵[41]指出的"对'历史真相'的追求是口述史作为历史学科分支所追求的,但作为方法而言,口述史主要关注普通人对历史事件的记忆,以及从中所揭示出的社会运行机制和意义",作为"方法"的口述史所追求的是"主观事实",而作为历史学学科的口述史分支则要关注的是"客观事实"。在主观事实与客观事实之间不仅存在着不同的学科分野,同时也隐含着与"集体表象"及与之相对应的"自我感觉"。未来对运动行为自表述和运动实践本体感觉的语义化呈现将是口述史作为学科和方法研究的重要趋向,对于"本体论事实"的探究也将为体育文化记忆以及口述研究开辟了新的思路。体育口述史在国家宏大体育叙事的"画卷"上添补了个体的生动"描白"。体育口述史中的自我运动行为志不仅为整体的体育记忆研究提供了路径反思,也将拓展新的身体训练与体育文化习得的理论边界。体育记忆的建构进一步拓展了口述史研究中的实践与空间维度,以口述史为主要方法的体育记忆研究将与文化社会学和历史社会学实现融合。

| [1] |

HALBWACHS M.

Das Gedächtnis und seine sozialen bedingungen[M]. Frankfurt: Suhrkamp, 1985: 75.

(  0) 0)

|

| [2] |

唐忠毛. 记忆理论视野中的文化传承问题[J].

南京大学学报(哲学·人文科学·社会科学), 2017(6): 63-69 DOI:10.3969/j.issn.1007-7278.2017.06.008 (  0) 0)

|

| [3] |

ERLL A.

Memory in culture[M]. Hampshire: Palgrave Macmillan, 2011: 1.

(  0) 0)

|

| [4] |

DANIEL L, SZNAIDER N, ASSENKA O.

The holocaust and memory in the global age[M]. Philadelphia: Temple University Press, 2005: 1-5.

(  0) 0)

|

| [5] |

汤普逊. 过去的声音: 口述史[M]. 覃方明, 渠东, 张旅平, 译. 沈阳: 辽宁教育出版社, 2000: 7

(  0) 0)

|

| [6] |

周晓虹. 口述史与社会记忆: 现状与未来[J].

南京社会科学, 2019(12): 10-15 (  0) 0)

|

| [7] |

托马斯, 兹纳涅茨基. 身处欧美的波兰农民[M]. 张友云, 译. 南京: 译林出版社, 2000: 1

(  0) 0)

|

| [8] |

刘亚秋. 作为社会记忆结构的关系型记忆与义务型记忆[J].

社会学研究, 2020(2): 170-194 (  0) 0)

|

| [9] |

郭于华. 心灵的集体化: 陕北骥村农业合作化的女性记忆[J].

中国社会科学, 2003(4)79-92, 205-206 (  0) 0)

|

| [10] |

王汉生, 刘亚秋. 社会记忆及其建构: 一项关于知青集体记忆的研究[J].

社会, 2006(3): 46-68, 206 (  0) 0)

|

| [11] |

周晓虹. 口述史、集体记忆与新中国的工业化叙事: 以洛阳工业基地和贵州"三线建设"企业为例[J].

学习与探索, 2020(7): 17-25 DOI:10.3969/j.issn.1002-462X.2020.07.003 (  0) 0)

|

| [12] |

戴国斌.

新中国武术发展的集体记忆: 一项口述史研究[M]. 北京: 人民体育出版社, 2016: 160-166.

(  0) 0)

|

| [13] |

柿木隆介. 记忆的常识: 脑科学告诉你如何有效记忆[M]. 梁田, 译. 北京: 北京联合出版公司, 2018: 4

(  0) 0)

|

| [14] |

杨秋濛. 基于记忆理论的口述史研究采访方法[J].

图书馆与理论实践, 2020(5): 31-35 (  0) 0)

|

| [15] |

周晓虹. 口述历史与集体记忆的社会建构[J].

天津社会科学, 2020(4): 137-146 (  0) 0)

|

| [16] |

HABLWACHS M.

On collective memory[M]. Chicago: The University of Chicago Press, 1992: 205.

(  0) 0)

|

| [17] |

费孝通. 个人·群体·社会: 一生学术历程的自我思考[J].

北京大学学报(哲学社会科学版), 1994(1): 7-17, 6 (  0) 0)

|

| [18] |

徐新建. 自我民族志: 整体人类学的路径反思[J].

民族研究, 2018(5): 68-77 (  0) 0)

|

| [19] |

陆远. 集体记忆与集体遗忘[J].

南京社会科学, 2020(3): 132-136 (  0) 0)

|

| [20] |

肖. 记忆错觉: 记忆如何影响了我们的感知、思维与心理[M]. 李辛, 译. 北京: 北京联合出版公司, 2017: 1

(  0) 0)

|

| [21] |

王密. 不在场的记忆: 遗忘的出场学视域分析[J].

首都师范大学学报(社会科学版), 2017(5): 107-114 (  0) 0)

|

| [22] |

王智慧. 文脉赓续与民族复兴: 民族传统体育文化自信的生成机制[J].

北京体育大学学报, 2019(9): 148-156 (  0) 0)

|

| [23] |

ANKERSMIT R.F.. The sublime dissociation of the past: Or how to be(come) what one is no longer[J].

History and Theory, 2001, 40(3): 295-323 (  0) 0)

|

| [24] |

钱立成. 记忆研究的未来: 文化和历史社会学联结[J].

南京社会科学, 2020(3): 137-142 (  0) 0)

|

| [25] |

GEERTZ C.

The interpretation of cultures: Selected essays by Clifford Geertz[M]. New York: Basic Books, 1977: 5.

(  0) 0)

|

| [26] |

SWIDLER A. Culture in action: Symbols and strategies[J].

American Sociological Review, 1986, 51(2): 273-286 (  0) 0)

|

| [27] |

VAISEY S. Motivation and justification: A dualprocessmodel of culture in action[J].

American Journal of Sociology, 2009, 114(6): 1675-1715 (  0) 0)

|

| [28] |

福柯. 规训与惩罚[M]. 刘北成, 杨远婴, 译. 北京: 生活·读书·新知三联书店, 2003: 113-114

(  0) 0)

|

| [29] |

赵旭东. 线索民族志的线索追溯方法[J].

民族研究, 2017(5): 42-54 (  0) 0)

|

| [30] |

吉登斯. 社会的构成: 结构化理论大纲[M]. 李康, 李猛, 译. 北京: 生活·读书·新知三联书店, 1998: 65-66

(  0) 0)

|

| [31] |

布迪厄. 实践感[M]. 蒋梓骅, 译. 南京: 译林出版社, 2003: 80-88

(  0) 0)

|

| [32] |

OLICK J K. Collective memory: The two cultures[J].

Sociological Theory, 1999, 17(3): 333-348 (  0) 0)

|

| [33] |

WERTSCH J V, ROEDIGER H L. Collective memory: Conceptual foundations and theoretical approaches[J].

Memory, 2008(3): 318-326 (  0) 0)

|

| [34] |

胡洁. 基础、生成与建构: 从社会记忆到社会认同[J].

天津社会科学, 2020(5): 151-156 (  0) 0)

|

| [35] |

李培林. 另一只看不见的手: 社会结构转型[J].

中国社会科学, 1992(5): 3-17 (  0) 0)

|

| [36] |

周晓虹. 试论当代中国青年文化的反哺意义[J].

青年研究, 1988(11): 23 (  0) 0)

|

| [37] |

周晓虹. 冲突与认同: 全球化背景下的代际关系[J].

社会, 2008(2)20-38, 220-221 (  0) 0)

|

| [38] |

朱力.

变迁之痛: 转型期的社会失范研究[M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2006: 15-16.

(  0) 0)

|

| [39] |

周晓虹.

文化反哺: 变迁社会的代际革命[M]. 北京: 商务印书馆, 2015: 385.

(  0) 0)

|

| [40] |

吴晓萍. 口述史访谈在田野调查中的应用[J].

南京社会科学, 2019(12): 19-23 (  0) 0)

|

| [41] |

中村贵. 追寻主观性事实: 口述史在现代民俗学应用的方法与思考[J].

文化遗产, 2016(6): 89-95, 158 (  0) 0)

|