卢梭的“猎鹿博弈”和休谟的“划船博弈”(表 1;表 2),说明分工和专业化在人类生存繁衍中的极端重要性。在猎鹿博弈中,猎鹿均衡有巨大的“合作剩余”,但存在合作要求和风险;猎兔均衡不需要任何合作要求,且风险更小,但“合作剩余”小。划船博弈也存在两个类似的纳什均衡。群体选择是从“猎兔均衡”走向“猎鹿均衡”的进化动力。在猎鹿博弈和划船博弈中,“空间结构(局部互动)”、“信号机制”和“回报强化的互动动态”是维持群体选择的三个决定因素。本文考察群体选择如何维持合作条件,属于“回报强化的互动动态”范畴。

| 表 1 猎鹿博弈 |

| 表 2 划船博弈 |

非血缘关系的个体间大规模合作在动物世界只见于人类。韦永贵、张艺川(2021)研究表明,跨文化传播显著推动了中国出口贸易的发展。这种“人类合作秩序”一直是演化经济学和其他相关学科关注的焦点,2005年《Science》创刊125周年之际将其列为25个未解之谜之一。不同学科的学者对其进行了深入研究,学术界已经形成了一些相对成熟的理论,如:亲缘选择、直接互惠理论、间接互惠理论、文化群体选择理论(CGS)等(Richerson et al,2016)。国内学术界的研究也逐渐增多。黄少安、张苏(2013)将博弈思想用于解释人类合作以及演进,如果提供符合亲缘选择、直接互惠、强互惠、网络互惠、组间互惠的动机,纳什均衡可以逻辑一致地解释自然选择形成合作演化。而张衔、魏中许(2016)认为黄少安并没有破解“人类合作之谜”,没有解释自然选择如何导致合作行为,后者认为“人类合作之谜”不完全是博弈论所揭示的“策略合作博弈”,而更多的是博弈论不能解释的“非策略性合作之谜”,并认为马克思的唯物史观和剩余价值理论揭示了人类合作的经济基础。郭颖(2011)归纳认为人类合作有三种理论范式:神学范式、人性论范式和进化论范式,进化论范式解释人类合作本能的起源具有无可替代的优越性。赵阳、姜树广(2015)认为领导-追随模式是维持人类合作秩序的重要机制,领导通过惩罚机制和等级制统治可以克服搭便车问题。刘永芳、王修欣(2019)提出了有限理性合作观,包含了三个基本论断:合作决策是有限理性的启发式过程;有限理性启发式让人更注重合作;有限理性导致的合作行为具有一定的社会适应性。韦倩等(2019)仿真结果表明,非协调性惩罚很难维持较大规模群体中合作的演化,协调性惩罚(惩罚者相互配合实施的惩罚行为)会提高群体合作水平。许多研究者质疑经典进化理论(直接互惠、声誉理论等)不足以解释人类合作,Krasow and Delton(2016)结合心理学分析认为经典理论可以解释已知行为。Fehr and Rockenbach(2004)表明强互惠、利他惩罚和利他奖励的行为倾向,对人类合作至关重要。Shutters(2012)认为亲缘选择、直接互惠、间接互惠、多级选择等有助于理解合作,但适用的情况有限,利他惩罚日益被接受为合作进化的机制,当没有利他惩罚机制时,则不会有合作的进化,加入社会结构和利他惩罚时,合作很容易发展,无标度网络结果表明:节点度分布决定合作是否会在结构化群体中进化方面起着重要作用。Tomasello et al.(2012)认为人类合作形式都源于互利,人类合作有两个关键步骤:第一,强制协同觅食。猎鹿博弈说明个人必须与他人合作才能收益。第二,合作技能和动机被扩大到一般的群体生活。随着人类变得相互依赖,人类的认知和社会性变得越来越合作和利他。Sterelny(2014)认为人类合作经历两次转变,第一阶段是从类人猿的社会生活过度到更新世的合作觅食生活(利益驱使),第二阶段是从全新世早期向复杂等级社会转变的社会契约稳定性(the stability of the social contract)(群体冲突所驱动的群体选择)。

社会偏好是利他合作的直接原因。韦倩(2012)认为社会得以存在的原因就是行为人的亲社会情感,梳理文献发现在神经科学和行为实验中找到亲社会偏好存在的证据:当亲社会行为发生时,可以观察控制激励的中脑区域的纹状体显著激活;最后通牒博弈、独裁者博弈、公共物品博弈可以说明亲社会偏好的存在。从进化的视角看基因-文化协同演化、社会认同和社会学习效应可以解释亲社会偏好何以存在。亲社会行为与大脑区域有关,特别是前额叶皮层、前脑岛、前扣带回皮层和杏仁核,与亲社会行为相关或因果关系,Luo(2018)根据神经科学的发现,描述了亲社会行为的共同神经回路。Henrich and Boyd(2001)证明亲社会基因在文化群体选择改变的环境中广泛传播。Benabou and Tirole(2006)发展了亲社会行为理论,认为行为主体的亲社会或反社会行为反映了三种动机的内在混合:内在动机、外在动机和声誉,这些行为动机能从其选择和背景中进行推断。Bell(2010)认为是文化而不是基因促进了大规模人类亲社会性的进化。Francois et al.(2018)从工作场所和实验室中支持了文化群体选择是人类亲社会的贡献者,企业间的竞争使合作行为增加,实验证明了跨群体竞争可以改变受试者行为和表面上的信念,研究最终表明,工作场所是合作亲社会行为的重要渠道。李诗田、宋献中(2015)认为管理者具有亲社会偏好特征的企业,会承担更多的社会责任。

群体选择理论可以解释群体层面的亲社会行为。行为模式随着物种的进化而进化,在生物进化中,合作群体比不合作群体更容易被选择,但群体选择的条件是否在生物进化中得到满足,生物学家一直存在争论,例如约翰·梅纳德·史密斯(2010)认为群体选择所需条件苛刻,发生群体选择的可能性极低。West et al.(2007)认为亲缘选择与群体选择只是计算进化过程或将其概念化的不同方式,实践中亲缘选择更适用,而群体选择经常产生负面后果,群体选择应该是一种潜在有用的、非正式的、概念化的问题解决方式,不是一种一般的进化方式。虽然关于群体选择在生物学中存在争议,但最近以来特别是在文化演化领域得到了广泛的支持。索伯与威尔逊(Sober and Wilson, 1998)通过构建数学模型证明利他主义进化的合理性。但张涛(2012)认为索伯和威尔逊的数学模型过分注重数学符号,脱离了现实世界,并在此基础上,提出利他行为进化模型,利他者付出给群体带来更高回报时,拥有利他群体会有进化优势,这种进化优势与利他者在群体的比率正相关,利他者本身所持有的防御机制使进化优势得到保持。王健、彭晓娟(2008)通过构建博弈模型证明利他主义者在总体中的频率上升。亲缘选择理论、进化博弈论等群体选择的替代理论,可以和群体选择相容,Hamilton and Humilton(1975)认为亲缘选择是群体选择的一个特例,重复的群体选择可以增加群体中的亲缘关系。Boyd and Richerson(2009)认为快速的文化适应导致群体之间存在差异,群体竞争导致有竞争能力的行为传播,群体内的自然选择有利于产生新的、更亲社会动机的基因,社会制度增加了这种基因的延续。赵妍妍(2011)分析认为群体选择可以完整地解释生物利他主义,但群体选择并没有穷尽对生物利他现象的解释。Rachlin(2019)认为行为进化(以及文化进化)满足了群体选择的条件,利他主义可以通过行为进化的群体选择学习。Wang et al.(2021)提出了群体间策略选择的进化博弈模型,研究了群体的选择偏好、群体规模、乘数因子、模仿强度和群体间竞争对群体协同进化的影响,结果表明,无偏好的群体策略的群体间选择对合作进化有积极的影响,带有偏好的策略选择可以有效提高群体的合作效率。黄凯南(2008)认为群体选择解释了制度演化速度。

文化-基因协同进化解释了不同文化中的合作行为。人类从动物世界脱颖而出,关键在于人类的语言能力和理性能力的获得,由此产生了经验代际累积进化和文化的出现。语言能力、道德规则为个体间高效率信息交流和个体间结构化准备了条件,从而使一种全新“群体”——文化群体的出现变得可能。从早期人类的许多部落到今天众多的民族国家实质上都是不同的文化群体。文化的产生加速了人类进化,人类文化进化建立在生物进化基础上,哈耶克(2000)认为习俗、道德、法律和其他文化都受到群体选择的影响,如果它们携带有利于人类群体生存和扩大的因素,通常会存活和被复制。文化选择在解释人类合作中具有重要作用,Henrich(2004)认为已有的基因进化方法不能解释人类的亲社会行为,提出基因-文化共同进化——基于文化和基因传播之间相互作用的亲社会进化方法,文化进化过程为自然选择提供了条件,从而有利于亲社会基因,人类具有学习能力(保证高保真模仿),而这些能力会导致基因-文化共同进化。基因-文化共同进化通过文化传播的进化和差异人口增长之间相互作用(Richerson and Boyd, 2005)。虽然Smith(2020)综述现有研究认为文化群体选择没有为人类合作提供一个满意的解释,但文化群体选择是不可否认的事实。文化过程可以重塑个体面临的选择压力,从而有利于先前没有优势的行为特征的进化(Efferson et al., 2008)。Richerson et al.(2010)研究表明文化进化在基因进化中起着积极的主导作用,文化通常比基因进化得更快,文化创造了环境,使基因面临新的选择,许多人的基因在当下正发生着变化。文化-基因协同演化被认为“最有望弥合社会科学与生物学的理论”(约瑟夫·亨里奇,2018)。Handley and Mathew(2020)的实验表明,社会中的合作规范是群体选择在文化差异的影响下演变而来的。文化对基因的影响可以表示为:文化→精神发育的表观遗传规则→基因(拉姆斯登、威尔逊,2016;Henrich,2016;史少博,2009)。

学者从不同的角度分析人类合作何以可能,但并无定论。目前群体选择仍然是主流的观点,批判群体选择观点主要认为其犯了“平均主义谬误”。本文在Sober and Wilson(1998)构建的数学模型的基础上,以普莱斯方程解释群体选择理论,当存在多个群体的竞争和选择时,利他主义可以进化。进一步拓展进行多次迭代,基于普莱斯方程的数值模拟和演化仿真,说明群体选择解释利他主义进化的合理性,以及进化中存在的规律。并将基因演化拓展到文化演化,在以上研究的基础上,我们认为利己、利他概念具有误导性,因为犯了“直观-近因谬误”,提出将“合作行为”替换“利他主义行为”,“非合作行为”替换“利已主义行为”。

二、从辛普森悖论(Simpson's Paradox)到群体选择功利主义集大成者边沁(Bentham)认为,大自然使人类服从两个至高的主宰:痛苦和快乐。日常消费品的享乐主义不兼容利他行为;心理上的享乐主义扩展到带来心理满足的利他行为。

从个体选择上的适应度(fitness)视角来看,利他主义行为是非适应的: 斑马跑得快,更可能逃避天敌的追杀,因此具有更好的生存能力,统计上看拥有更多后代。自然选择倾向于激励自利,扼杀利他行为。与适应性进化紧密联系的概念——适应器(adaptation): 自然选择塑造了适应器,即选择单位的性状。个体适应器表现为奔跑能力等。人类(个体)的适应器=动物意义上的全部适应器(例如自利本能)+人类特有的文化本能、情感系统、心理倾向、理性能力、对规则的遵从。如果将其他适应器视为给定背景,那么我们可以用追求目标(purpose-seeking)和规则遵循(rule-following)两个特征来刻画人的行为。

人们对自然选择应用在一个层级还是多个层级存在广泛争议。自然选择机制应用在个体层级表现为个体选择;自然选择机制应用在群体层级表现为群体选择。一般认为,个体选择中自利行为被自然选择青睐;群体选择中,导致群体适应度优势的个体性状被自然选择青睐,这种性状导致个体间结构化有利于群体合作剩余的产生,而群体合作剩余平均到个体时,个体收益大于采取自利行为的收益。人类文化群体(Human Cultural Group)与群体选择。人类的诞生——心智革命——文化演化介入和叠加到原来的动物生物进化(基因进化)中来,足够且必须单独处理,这就是文化演化,或者说“人类文化群体”演化。当我们谈论群体选择时,总是考虑有心智能力、理性、文化继承和文化传统的人类, 人类总是生活在不同层级嵌套的、大大小小的群体中,最底层的群体就是“家庭”,最大的群体是跨国家联盟,例如欧盟。

达尔文(1983)在《人类的由来》中提出一个初步但明确的“群体选择”模型,一些部落(讲道德的个体充斥)胜过另一些部落(相对不那么讲道德的个体充斥)。达尔文刻画“道德”使用的概念:爱国精神、忠诚、服从、勇敢、同情心、乐于助人,为共同利益牺牲自己……。达尔文明确地意识到自然选择机制可能操作在“人类文化群体”中,并提出同情心——社会性本能中最重要的因素,当初无疑通过自然选择而发展起来的。不过达尔文写作此书的目的旨在讨论人与其他动物在生物演化上的连续性,所以他的群体选择思想中的自然选择既应用在生物学遗传单位上,又应用在部落这样的文化群体单位上。讨论自然选择可能应用在文化群体上时,达尔文特地使用了Natural Selection as Affecting Civilised Nations小标题,以示强调。随后正文中达尔文使用了the agency of natural selection on civilised nations这样的明确表达(达尔文,1983:167)。

群体选择的理论假设,当存在多个群体和群体间竞争,帮助自己群体内成员的行为,得到进化(被群体选择机制“选择”出来),因为除了个体之间的竞争以外,存在群体之间的竞争。奔跑的斑马群不是“群体”,但一个人类部落,一个企业,一个民族国家是真实“群体”(存在个体间紧密联系和分工结构)。

(一) 辛普森悖论为了对群体选择理论有一个直观的了解,我们看看统计学著名的“辛普森悖论”。20世纪70年代加州大学伯克利分校研究生招生中,各院系女性录取率都大于或等于男性;但总体上,女性录取率低于男性。我们通过表 3数值模拟来再现大学招生版“辛普森悖论”。

| 表 3 大学招生中的性别歧视 |

为什么会出现“辛普森悖论”?Sober and Wlson(1998)指出,这里针对个体层级的频率计算,隐藏了一个完全忽略“群体、群体性状、群体适应度”而导致“合作剩余”被放大的“平均主义谬误”(the averaging fallacy)。

通过辛普森悖论直观呈现的群体选择的“魔法”表明,当存在多个群体,且群体之间存在有限交流和竞争(即相对群体隔离),从而存在群体选择时(下次选择不是个体完全混合随机重组新一轮群体,而是存在相对稳定的群体隔离),利他主义行为得到进化。

(二) 利他主义如何可能得到进化? 1. 利他主义在自然选择中倾向于灭绝:单群体模型个体适应度包括生存能力和繁殖能力,在这个模型中,利他行为只影响繁殖,所以后代数量是衡量适应度的标准(Sober and Wilson, 1998)。

假设:包含n个个体的群体,群体中只有两种基因编码的性状:A——利他;S——利己。利他者频率p;利己者频率1-p。这样群体中的利他主义者个数np; 利己主主义者个数n(1-p)。

平均适应度:不存在利他主义者时,所有个体拥有相同数量后代,平均适应度为X。

突变出利他主义者,利他主义行为会减少c个自己的后代,并为群体中利益接受者增加b个后代。

那么,利己主义者的适应度Ws, 利他主义者的适应度Wa用如下方程式表示:

| $ W_a=X-c+\left[\frac{b(n p-1)}{n-1}\right] $ | (1) |

| $ W_s=X+\left[\frac{b n p}{n-1}\right] $ | (2) |

每一个利他主义者都付出其行为的代价(-c),但同时也是群体中其他利他主义者(np-1)利益的可能接受者。由于其他利他主义者在(n-1)个个体中分配他们的利益,每个利他主义者经历的总期望利益为

参数赋值,数值模拟上述方程,

n=100;p=0.5;X=10;b=5;c=1, 代入上述方程计算得:

| $ \begin{aligned} &W_a=10-1+5 * \frac{49}{99}=11.47 \\ &W_s=10+5 * \frac{50}{99}=12.53 \end{aligned} $ |

后代总数:n′=n[pWa+(1-p)Wa]=100*[0.5*11.47+0.5*12.53]=1200

后代中利他主义者频率

如果假定:两种类型行为者死亡率相同,且群体规模限制在100,那么第二代中利他主义者个数约为48;利己主义者个数约为52。

结论是:一个群体情形,迭代次数足够多时,利他主义者频率趋势为(0.5, 0.48,……0),数量趋势为(50, 48,……0)。

西蒙(2009:43)提出一个更简洁模型说明利他主义者为何在演化中被清除。

假设:X—行为者的与生俱来的适应度,或者平均适应度;

Fs—自利者适应度;

Fa—利他者适应度;

c—利他行为付出的成本;

b—是利他行为量,b是c的函数,b(c);

p—利他行为者的频率;

那么:利主义者和和利他主义者的适应度分别是:

| $ F s=X+b(c) p $ | (3) |

| $ F a=X-c+b(c) p $ | (4) |

在(3)与(4)式中,利他主义者每一代的适应度都比利己主义者低,长期中必然倾向于被清除。

2. 考虑多群体情形: 一个奇怪的结论一旦我们考虑多群体,并把“群体选择”引入到演化进程,情况就可能出现反转。我们考虑两群体,按照上述单群体模型中设定的适应度,对参数赋值进行数值模拟,计算选择前后的群体规模和比率,我们就会惊奇地发现,利他主义者在种群层面的比例比选择前的初始频率提升了。不过,在文化演化领域中的群体选择,“利他主义”的含义需要修正,它实际上是指基于专业化、分工和交换的“合作行为”(见后文第六部分的专门讨论)。表 4是根据Sober and Wilson(1998)群体选择模型演变而来的数值模拟,对群体的初始规模分别赋值100000, 100000,可以看出合作者频率是上升的。

| 表 4 2群体-2层级群体选择模型数值模拟 |

在动物世界和人类世界,生物学家倾向于认为,用亲缘选择理论解释了任何利他主义行为。然而,在人类世界,一再观察到和人们感知到的真利他主义行为发生在非亲缘关系的人际间,因而提出,亲缘选择理论至少不能解释全部利他主义行为。

(一) 汉密尔顿法则首先我们看亲缘选择理论的数学表示,这个数学不等式由汉密尔顿提出,因此通常被称为“汉密尔顿法则”。

假设:

r——个体(等位基因间)亲缘关系系数;

b——个体(等位基因)行动的收益;

c——个体(等位基因)行动的成本;

那么:满足rb>c时,利他主义行为得到进化。

汉密尔顿法则可以变换为, 当满足

当r=1时,行为者就是自己。此时,当

当r=0.5时,当b>2c时,个体采取行动,在生物学意义上,就是父母对子女的利他主义行为的条件——收益大于成本的2倍,父母帮助孩子。

当r→0时,就是匿名的陌生人世界,此时b需要无穷大,个体才会采取帮助行为。但是,回到人类社会现实,在匿名陌生人世界,当考虑人类心理倾向(具有近似本能的性质,无论这种准本能倾向是来自于基因遗传还是后天文化习得),道德约束、社会规范的伦理约束,以及宗教信仰等因素时,r不会趋近于0,这样,相应的个体实施利他主义行为的b远大于2c,但不会无穷大。

上述讨论我们可以得出如下结论:新古典经济学的“经济人假设”是汉密尔顿方程的特殊情形。汉密尔顿方程对利他主义进化的必要条件的说明是不充分的。

(二) 对汉密尔顿方程的改造:用“交往系数”替代“亲缘关系系数”从人类早期的小规模社会进化到“大社会”也就是哈耶克著名的“扩展秩序”以后,人类分工合作的纽带显然大大超越了亲属和族群,用亲缘选择来解释大规模分工合作显然不符合现实,我们用交换系数来替换亲缘关系系数(Axelrod and Hamilton, 1981;Lehmann and Keller, 2006;Boyd,2017):

假设:T为合作者之间平均交往次数;

b为受益者在群体中的适应度增加;

c为利他行为的成本。

那么,改造后的汉密尔顿方程为:

| $ \frac{T}{T-1}<\frac{b}{c} $ |

我们取两个简单的模拟值,例如交往次数为2和100,那么利他合作得以维持的条件是:

亲属选择和互惠利他主义为小群体持续合作提供了解释,但这些观点不足以理解大规模社会中亲社会行为和大范围社会合作秩序。用交往系数替代亲缘关系系数是试图在亲缘选择理论框架下为超越亲缘关系的大范围合作秩序提供解释,但这种借助于(局限于)基因联系的群体层级分析并不成功。

四、解决“群体选择”的首个数学模型:普莱斯方程(Price Equation)普莱斯方程形成了亲缘选择和群体选择的基础(Lehtonen,2020)。普莱斯方程把群体内的个体选择与群体间的群体选择整合在一个方程中。一方面,在群体内的选择中,合作者个体的个体适应度降低,但所在的群体的规模会扩张。另一方面,群体间存在群体选择,那些扩张的群体相对那些不能扩张甚至缩小的群体占优势,在种群层面,合作者的频率会上升。普莱斯方程表达的合作者的频率是两项的算术和:第一项是单个群体内的频率平均变化;第二项是群体适应度差异引起的频率平均变化。这样,合作者的净适应度是,群体内个体选择导致的个体适应度下降与群体间群体选择导致的个体适应度上升的最终净效果。普莱斯方程清晰地将群体内的选择力量与群体间选择力量区分开来,然后加起来得到个体适应度的净效果。

假设:

m: 种群有m个群体,群体间存在严格边界但有限度的相互交流(例如移民)

选择前:

ni:每个群体i的初始规模;

pi:合作者的初始基因频率;

n: 表示平均群体规模;

p: 表示平均合作者频率。

选择后:

n′i:选择后群体规模;

p′i:选择后合作者的频率;

n′: 表示平均群体规模;

p′: 表示平均合作者频率:

群体收益si=n′i/ni

因为这里考虑的是合作者基因,所以n′i>ni; p′i<pi

普莱斯方程:

(1) 种群层次。

选择前合作者基因频率为:

| $ P=\left(\sum n_i p_i\right) /\left(\sum n_i\right)=p+{cov}(n, p) / n $ | (5) |

选择后合作者基因频率为:

| $ P^{\prime}=\frac{\sum n_i^{\prime}{ }_i p_i^{\prime}}{\sum n_i^{\prime}}=p^{\prime}+{cov}\left(n^{\prime}, p^{\prime}\right) / n^{\prime} $ | (6) |

(2) 种群层级合作者频率变化。

选择后,合作者基因频率变化定义为ΔP=P′-P,

| $ \mathit{\Delta} P={ave}_{n^{\prime}}(\mathit{\Delta} p)+\frac{{cov}_n(s, p)}{a v e_n s} $ | (7) |

第一项是平均群体中基因频率的改变,由选择后的群体规模(n′)加权计算,是衡量群体内的选择情况。第二项包含了群体收益(s)和选择前(当群体规模为n)群体内利他主义者出现频次(p)之间的协方差,是衡量群体间的选择情况(Sober and Wilson, 1998:74)。

(3) 群体选择模型的一般形式。

我们可以通过一般化模型说明合作者在种群中扩张的条件:假设种群中有m个群体,每个群体有n个个体,分别由合作者(C)和自我中心主义的非合作者(D)组成,第i组合作者频率为Pi,合作者适应度:Wci=X-c+

| $ p^{\prime}{ }_i=\frac{n p_i W_{c i}}{n^{\prime}{ }_i}=\frac{n p_i W_{c i}}{n\left[p_i W_{c i}+\left(1-p_i\right) W_{D_i}\right]}=\frac{p_i W_{c_i}}{\left[p_i W_{c i}+\left(1-p_i\right) W_{D_i}\right]}=\frac{p_i W_{c_i}}{W_{c_i}+\left(1-p_i\right)\left(\frac{b}{n-1}+c\right)}<p_i $ | (8) |

可见,合作者频率在群体内是逐代下降的。

而在种群层级,种群中合作者频率扩张的一般条件:

Xi表示第i组合作者的个数,Xi=npi;

E(X)为群体中合作者期望数量;

Var(X)为群体间的合作者数量的方差;E(X)(n-E(x))为群体内两种类型个体数量的方差。

选择前合作者的频率

选择后合作者频率

| $ \frac{(n-1)(1-p) \sum\nolimits_{i=1}^m p_i}{n \sum\nolimits_{i=1}^m p_i^2-\sum\nolimits_{i=1}^m p_i-(n-1) p \sum\nolimits_{i=1}^m p_i}<\frac{b}{c} $ | (9) |

进一步考察式(9),因为

所以,式(9)可以表达为

| $ \frac{(n-1) E(X)(n-E(X))}{n \operatorname{Var}(X)-n E(X)+E^2(X)}<\frac{b}{c} $ | (10) |

由式(10)可知,收益成本比与合作者个数的群间方差Var(X)以及群内方差E(X)(n-E(X))相关,群间合作者个数占比差异较大,群内合作者个体差异较小,即群体间的适应度差异(偏爱合作性行为的力量)必须强到超过群体内诸个体间的适应度差异(偏爱非合作性行为的力量),则合作者行为就越有可能在种群中占有利位置,这是合作者在多群体模型中得到进化的必要条件(Sober and Wilson, 1998:26)。出现这种现象的原因是,随着群体扩大,合作者行为会提高群体合作收益,也就是说,在群体选择中,合作性行为具有适应性,群体选择会青睐增加群体适应度的行为。

(4) 群体选择的演化仿真。

本文运用java的Eclipse开发工具计算群体中合作者频率迭代变化,假设种群包含两个具有相同规模的群体,群体1和群体2,P1表示群体1迭代前的合作者频率,P2表示群体2迭代前的合作者频率。由于群体1与群体2是两个完全相同的群体,故设P1<P2。所以可设:

| $ \frac{P_1+P_2}{2}<\frac{P_1^{\prime} n_1^{\prime}+P_2^{\prime} n_2^{\prime}}{n_1^{\prime}+n_2^{\prime}} $ | (11) |

不等式左边的P1、P2是迭代前频率的初始值,右边的P′1、P′2是迭代后的频率值,同样,n′1、n′1是迭代后群体规模值。

所有的群体预设了相同的基准适应度,成本和收益在这个基准适应度的基础上进行加减。最终进化的产物取决于反对合作者的群体内选择和支持合作者群体间选择共同产生的相对强度。本实验设置平均适应度X为2个单位,合作者行动时成本c为1个单位,b比c大10倍在现实生活中很少见,但当个人行为攸关群体生死存亡的时候,此时,利他行为做出行动,会使其他成员后代增加超过c的10倍,b值可以取无限大,考虑可操作性,设置b不超过1000。观察种群中合作者频率上升时群体中利他收益b值变化以及两个群体中初始合作者频率(p1与p2)变化情况,得到几点结论。

结论1:p1固定时,p2与p1的差距越大,如果满足迭代后种群中合作者频率上升,则对b的要求越小①。

① 数据详示于附录Ⅰ(考虑篇幅,附录中数据只摘取一部分做结论说明)。

结论2:随着迭代次数的增加,p1和p2相同的情况,则需要更大的b值的支持,种群中合作者才能得到进化②。

② 数据详示于附录Ⅱ。

结论3:相同条件下,初始群体规模对p和b最小取值影响不大,随着迭代次数或者合作者频率的增加,初始规模的影响小于群体内部机制的影响,当迭代次数很少或者群体内合作者频率很小,初始规模的影响才显现,此时初始规模越大,则需要的b减小③。

③ 数据详示于附录Ⅲ。

结论4:当合作者做出行动时,成本c增加,则所需最小b值也成倍增加④。

④ 数据详示于附录Ⅳ。

结论5:相同条件下,当合作者做出行动时,平均适应度X增加,则所需b值降低,但总体来看,平均适应度X对p和b值的影响不大⑤。

⑤ 数据详示于附录Ⅴ。

结论6:考虑固定群体规模与不固定群体规模两种情形,不固定规模相对于固定规模(n=150,n=100000),所需b值较小①。

① 数据详示于附录Ⅵ。

结论7:普莱斯方程仅考虑合作成本、接受者收益、群体规模、合作者频率,不涉及真实人类社会中的社会规范内化,遵从、羞愧、愤怒等先天心理机制,以及声誉机制、第三方惩罚等维护合作的各种力量,一旦将这种促进合作的个体和社会的“执行机制”考虑进去,即每一次迭代后的合作者规模乘以一个“加强”系数(例如1.001),则合作者迭代后频率上升所需b值要求更低②。

② 数据详示于附录Ⅶ。

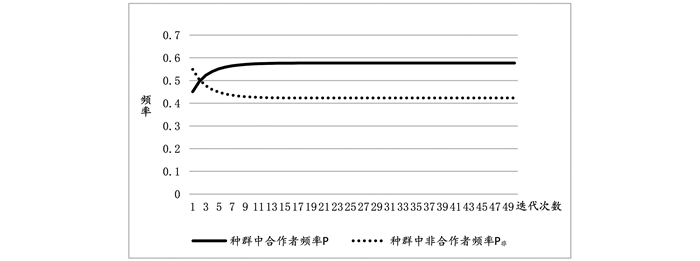

给定一组初始值,我们观察迭代50次后的终值以及演化过程。通过设置群体规模,两个群体的p初始值,计算满足种群层级合作者频率上升的条件,可以观察到收益成本要求(表 5)。图 1是迭代50次演化过程数据的图示。

|

图 1 两群体中初始规模n=150,迭代50次, 种群中合作者频率和非合作者频率变化 |

| 表 5 两组数据迭代50次后的p终值 |

将普莱斯方程进一步推广,考虑多群体模式。此时假设种群包含三个群体,群体1、群体2、群体3,P1、P2、P3表示群体1、群体2、群体3迭代前的合作者频率,群体1、群体2和群体3是完全相同的群体,固设P1<P2<P3。

| $ \frac{P_1+P_2+P_3}{3}<\frac{P_1^{\prime} n_1^{\prime}+P_2^{\prime} n_1^{\prime}+P_3^{\prime} n_3^{\prime}}{n_1^{\prime}+n_2^{\prime}+n_3^{\prime}} $ | (12) |

不等式左边的P1、P2、P3是迭代前的初始值,右边的P′1、P′2、P′3是迭代后的合作者频率。同样,n′1、n′1、n′3是迭代后群体的群体规模。观察种群中合作者频率上升时群体中利他收益b变化以及三个群体中初始合作者频率(P1、P2、P3)变化情况。

结论8:相对于两群体(合作者频率记为p1和p2),当增加一个群体(此群体合作者频率记为p3)的p3较小时,所需b值降低,随着增加群体的p3增加,所需b值也增加,当增加的群体的p3与两群体中的p1、p2中较大的那个群体相等时,所需最小b值最大,p3大于p1、p2时,所需b值降低①。

① 数据详示于附录Ⅷ。

表 6表示给定三个群体的p初始值,满足种群层级合作者频率上升的条件,收益成本的要求。图 2是三个群体迭代50次演化过程数据的图示。

| 表 6 p初始值为0.2,0.4,0.58,迭代50次后的p终值 |

|

图 2 三群体初始规模分别为n=150,迭代50次, 种群中合作者频率和非合作者频率变化 |

群体选择和多层级选择模型揭示了通往合作秩序的最严格行为条件,即群体中个体牺牲自身适应度c, 提升群中个体其他适应度b, 当且仅当满足式(10)时。进一步放松假设,逼近现实,不失一般性,我们假设个体具有4种行为,分别为情形Ⅰ、情形Ⅱ,情形Ⅲ,情形Ⅳ,各自满足式(10)条件见表 7。

| 表 7 放松严格条件的演化净效应 |

情形Ⅰ:损己利人。种群中出现损己利人的群体,当损己利人个体做出行动时,个体行为者牺牲适应度为c,提升群体中其他适应度为b,b>0,c>0。当b>0,c>0,且满足式(13),损己利人可以得到进化:

| $ c(n-1) E(X)(n-E(X))<b\left[n {Var}(X)-n E(X)+E^2(X)\right] $ | (13) |

根据适者生存的原则,损己利人永远得不到进化,但实际与之相反,从群体选择的角度看,损己利人在群体中具有适应性,可以提高群体利益,群体选择强大的力量使得损己利人得到进化。

情形Ⅱ:不损己利人。种群中出现不损己利人的群体,当个体做出行动,个体行为者牺牲适应度为c,c=0,提升群体中其他适应度为b,b>0;,当b>0,c=0,且满足式(14),不损己利人可以得到进化:

| $ c(n-1) E(X)(n-E(X))=0<b\left[n {Var}(X)-n E(X)+E^2(X)\right] $ | (14) |

受惠者可以从不损己利人个体中获得收益,而它们的行为并没有带来损失,进而增加群体的利益,不损己利人可以最大化群体相对适应度的性状而得到进化。

情形Ⅲ:利己利人。种群中出现利己利人的群体,当个体做出行动,个体行为者牺牲适应度为c,c<0,提升群体中其他适应度为b,b>0。当b>0,c<0,且满足式(15),利己利人可以得到进化:

| $ c(n-1) E(X)(n-E(X))<b\left[n {Var}(X)-n E(X)+E^2(X)\right] $ | (15) |

人的本质是利己的或自利的,但同时人格道德和经济道德并存,当b与c满足式(13),群体间适应度差异超过群体内个体间的适应度差异,利己利人群体得到进化。

情形Ⅳ:损人利己。种群中出现损人利己的群体,当损人利己个体做出行动时,个体行为者牺牲适应度为c,c<0,提升群体中其他适应度为b,b<0。当b<0,c<0,且满足式(16),损人利己群体可以得到进化,

| $ c(n-1) E(X)(n-E(X))<b\left[n {Var}(X)-n E(X)+E^2(X)\right] $ | (16) |

一切生物进化方向都是利己的,“损人”的目的为了繁殖更多的后代,当满足上述条件,损人利己群体也可以进化。在现实社会中依然存在少数损人利己群体。

值得指出的是,在早期人类社会的经济中与在复杂的现代分工交换经济中,以上四种情形发挥作用空间各不相同,原因是,在部落经济中专业化分工和交换的范围有限,来自于分工结构的合作群体只有数百人的规模,因此很大程度上适用于情形Ⅰ,以及相应的道德和社会规范支持;而在复杂的现代分工和交换经济中,市场规模扩大到前所未有的程度,经济秩序主要依赖于“陌生人之间”以分工交换实现的合作,因此更大程度上适用情形Ⅲ——也就是亚当.斯密阐述过的“看不见的手”的情形。但是我们必须指出的是,由于现代人类同时生活在“三重世界”之中:(a)在文化演化进程中;(b)在观念竞争进程中;(c)在公共选择或立法的与个体选择过程中(Wohlgemuth,2011),因此个体行为的“净效应”是以上三重约束下相互加强或抵消的结果。

六、从基因演化到文化演化 (一) 群体、性状群体与人类文化群体广场上的一群人不是“群体”。群体是具有群体性状的个体集合,因为个体间通过特定的规则而被结构化彼此联系在一起。群体选择现象只存在于人类社会中,因为人类总是以“群体”的方式存在,例如部落、民族、民族国家。这些群体都是性状群体,即不同部落、不同民族、不同民族国家之间存在显著的、实质性的差异。这种差异主要不是由生物学基因遗传决定的皮肤、眼睛颜色、身高等生物学性状产生的,而是由“文化性状”产生。考虑文化性状的人类群体,我们称为“人类文化群体”(Human Cultural Group,HCG)。人类文化群体是由语言、习俗、文化传统、制度、法律、宗教信仰等主要决定因素界定的个体集合。这些决定因素是“原因”,那么表现为“结果”,就是群体性状。这样的群体性状表现为人口数量、经济发展水平、种群层面的领导力和影响力、军事势力等,一个简单的指标,例如是“作为留学目的地”所考虑、观察的那些指标。人类进化到现代,人类文化群体表现为民族国家,宗教团体等,主要是民族国家。考虑到定义人类文化群体的主要决定因素,韩国和朝鲜是两个不同的人类文化群体。

(二) 复制者-互动者-群体性状概念框架如果我们把人类文化群体视为一个选择单位,就像个体一样的一个实质性的事实存在,那么我们用复制者-互动者概念框架来刻画它。

互动者是一个部落、民族、民族国家或宗教群体(例如凝聚力较强的犹太教群体)。

复制者是界定和区分一个人类文化群体与其他文化群体的作为“原因”的那些因素,如语言、习俗、文化传统、制度、法律、宗教信仰等。

群体性状是界定和区分一个人类文化群体与其他群体的作为“结果”的那些指标,例如人口数量、经济发展水平、种群层面的领导力和影响力、军事势力等。

人类文化群体的复制者的复制。复制者在人类文化群体的一代一代人之间复制,这种复制不必是100%高保真,但又不至于在几代之内变得不可识别其连续性,一个民族国家的语言、文化传统、基本法律和宗教信仰具有可遗传性。

文化群体之间的阻隔与交流。群体选择强调的是自然选择机制操作在许多群体之间,显然,每个群体之间的关系,就像只考虑群体内的个体竞争争夺食物和配偶一样,群体间存在竞争关系,它们之间的实力、规则制定领导的竞争。文化群体之间的边界清晰和群体间隔离,但群体间存在有限移民和群体间偶尔的征服-被征服;因为群体适应度持续降低,文化群体存在有限个数的灭绝。

(三) 利己与利他的实质:非合作和合作正如Handley and Mathew(2020)以肯尼亚北部6个部落49项社会规范的经验研究中发现,文化群体选择不必偏爱利他主义形式的合作行为以预测合作的社会规模和文化差异之间的对应关系。如果CGS影响到治理合作的规范,那么遵守这些规范符合个人的利益,因为偏离规范将导致社会不赞成和制裁。经济学家也有类似的理解,Jeroen et al.(2009)指出,群体选择需要相互依赖的个体性实体,如非加性遗传或文化互动,或“虑他行为”(other-regarding behavior)——不仅是利他行为,还有嫉妒、地位追求或任何其他社会互动。

我们认为,利己、利他概念具有误导性,它犯了“直观-近因谬误”,为了修正这个谬误,我们提出:“合作行为”替换“利他主义行为”:合作性行为是指遵循群体内规则的,有保证“复制”过程顺利完成的“顺从性”行为。与合作行为相对的是“单干”,合作行为是专业化-分工以创造合作剩余的行为,合作行为本身此后进一步进化到专业化-分工-非人格化交换的行为。合作行为的频率把个体行为“结构化”为群体性状,构成群体间合作剩余差异的直接原因。“顺从性”的实质,是人类在社会影响或社会压力下对某种程序的易感性(西蒙,2016:65;西蒙,2009:44);按照“社会认可的方式行事”并“克制社会不认可行为”的行为倾向(西蒙,2016:76)。顺从性是从个体层级到群体层级转换的必要条件。因为文化和全部人工制品的代际复制对于文明是持续存在至关重要的,文化群体选择压力青睐顺从性,从而使顺从性成为人的基本行为倾向。顺从性并不假设100%的复制,事实也是如此,因此为行为准则为更一般“文化”“变异”留下了空间。给定人类个体以下三个特性:有限理性、高度依赖、文化继承(这意味着一个远超个体经验容量的群体知识存贮量),那么群体选择压力青睐“顺从性”倾向和行为。人具有高度“表型可塑”性,顺从的天性使表型可塑成为可能。不过,过度的“顺从性”也可能使经济社会锁定在某种低效率状态。

“非合作性行为”替换“利己主义行为”(单干者):非合作性行为是指只考虑自己的(个体的全部生物遗传和文化继承、理性能力叠加作用于个体,个体感知成本收益,计算成本收益,采取行动)的行为倾向;遵循规则(rule-following)、顺从(docility)等结构化力量不进入非合作性行为中。因高频率的非合作性行为导致合作剩余均值低于相对低频率的合作性行为群的合作剩余均值,所以群体选择导致非合作性行为降低的趋势,仅当维持群体隔离的力量强大时,非合作性行为频率维持一定稳态值。

| 表 8 利己利他概念的修正 |

汉密尔顿法则试图按着基因选择的路线扩展到利他主义、专业化和分工/合作现象,它处理的是单一层级内的自然选择,基因选择或个体选择,因而回避了多层级选择(群体选择),也就不能解释个体间结构化形成“性状群体”的多层级选择现象。在非人类动物世界是否存在群体选择有很大争议;但是在人类社会中,群体选择至少是自现代智人以后(脑容量不再有增长的迹象)驱动进化的主要力量,而在文化演化中,则是驱动进化的主导甚至是唯一力量。

从群内个体层级选择到群体层级的群体选择的跨越是一个“涌现过程”,具有适应性优势的群体性状具有“涌现性”,其中“单干”条件下不存在而结构化个体(群体)存在的巨大“合作剩余”正是群体性状的表征。群体性状的“涌现性质”摆脱了传统上自利与利他两难权衡问题,这种群体选择层级的涌现性状不需要来源于个体选择中的自我牺牲行为,而只需要遵循导向合作的一般抽象规则,而且这里的“合作”也不需要是个体有意识地与别人“合作”,它的实质是专业化和交换。这样就大大松弛了传统上群体选择理论对“利他主义”的强依赖。基于如此理解的群体选择,我们将“自利”和“利他”置换为更符合涌现解释的“单干策略”和“合作策略”(专业化分工和非人格化交换),而这样的重新界定并不影响普莱斯方程作为群体选择的基准解释模型。这里的合作策略是指通过规则将非血缘个体结构化,因此群体选择的选择单位就被简化为不同群体遵循的规则集。如此一来,被重新解释的普莱斯方程将不需要对维持一定频率的“利他主义者”来解释演化稳定均衡,而是诉诸决定群体性状的规则集的相对优劣势。

我们将传统演化理论中作为观察结果的“繁殖成功度”置换为不同群体遵循的“规则集”所覆盖人口数量。这不仅因为考虑到文化演化中的群体选择存在战争、征服、移民等“非繁殖”人口增量,更是考虑文化演化中群体选择作为观察结果的变量本身就不能从基因进化中的“繁殖成功度”移植过来,而有必要确立适用于文化演化领域自然选择的观察结果——“规则集覆盖人口数量”。

群体选择理论在经济学中的应用还是初步的。目前经济学中已经运用群体选择理论的议题有组织惯例的选择、组织结构的选择、群体选择在公共池塘资源困境中的作用,用群体选择理解社会经济权力概念,通过群体选择研究制度变迁和制度演化繁荣等。群体选择理论的关键预期——群体选择导致大范围匿名个体间合作(规则、执行机制、利他行为的先天心理倾向)已经得到检验,在未来的研究中,除了以早期人类社会、当代世界中未开化部落为背景的经验以外,以现代社会为背景的企业间竞争、民族国家间竞争、跨国自由贸易协定联盟形成和分化、非经济目的的国际组织间竞争都可能通过群体选择理论得出有启发性的新发现。

附录| 附录Ⅰ n=150迭代100次,满足合作者频率上升的p和最小b值 |

| 附录Ⅱ n=150迭代10次、50次、100次的p和b最小取值 |

| 附录Ⅲ n=150, 500, 1000分别迭代50次的p和b最小取值 |

| 附录Ⅳ n=150,c=1,c=2分别迭代50次的p和b最小取值 |

| 附录Ⅴ n=150 X=2、X=5,迭代50次的p和b最小取值 |

| 附录Ⅵ 固定群体规模与不固定群体规模对比(迭代50次) |

| 附录Ⅶ n=150,迭代50次,未加入“加强”系数与加入“加强”系数对比 |

| 附录Ⅷ n=150,两个群体与三个群体迭代50次的p和b值比较 |

| [] |

埃利奥特·索伯、戴维·斯隆·威尔逊, 2020, 《奉献: 无私行为的进化和心理》, 杭州: 浙江大学出版社。 |

| [] |

查尔斯·达尔文, 1983, 《人类的由来》, 北京: 商务印书馆。 |

| [] |

弗里德里希·奥古斯特·冯·哈耶克, 2000, 《法律、立法与自由》, 北京: 中国大百科全书出版社。 |

| [] |

郭颖, 2011, “人类合作的起源及演化——三种理论范式的比较分析”, 《河南社会科学》, 第 4 期, 第 79-81 页。DOI:10.3969/j.issn.1007-905X.2011.04.020 |

| [] |

赫伯特·西蒙, 2016, 《人类活动中的理性》, 桂林: 广西师范大学出版社。 |

| [] |

赫伯特·西蒙, 2009, 《基于实践的微观经济学》, 上海: 格致出版社。 |

| [] |

黄少安、张苏, 2013, “人类的合作及其演进研究”, 《中国社会科学》, 第 7 期, 第 77-89 页。 |

| [] |

黄凯南, 2008, “群体选择与个体主义方法论”, 《南方经济》, 第 9 期, 第 60-71+80 页。DOI:10.3969/j.issn.1000-6249.2008.09.007 |

| [] |

刘永芳、王修欣, 2019, “有限理性合作观: 破解人类合作之谜”, 《南京师大学报(社会科学版)》, 第 6 期, 第 60-70 页。DOI:10.3969/j.issn.1001-4608.2019.06.006 |

| [] |

李诗田、宋献中, 2015, “亲社会偏好、合法性压力与社会责任信息披露——基于中国民营上市公司的实证研究”, 《学术研究》, 第 8 期, 第 84-91+160 页。DOI:10.3969/j.issn.1000-7326.2015.08.014 |

| [] |

史少博, 2009, “论人类基因——文化协同进化”, 《山东师范大学学报(人文社会科学版)》, 第 5 期, 第 55-58 页。DOI:10.16456/j.cnki.1001-5973.2009.05.023 |

| [] |

王健、彭晓娟, 2008, “辛普森悖论与利他行为的进化”, 《经济经纬》, 第 5 期, 第 5-7 页。DOI:10.3969/j.issn.1006-1096.2008.05.002 |

| [] |

拉姆斯登、威尔逊, 2016, 《基因、心灵与文化: 协同进化的过程》, 上海: 上海科技教育出版社, 第 335-337 页。 |

| [] |

韦倩, 2012, “瓦尔拉斯经济学的局限与拓展: 亲社会偏好模型的兴起及其意义”, 《学海》, 第 5 期, 第 44-51 页。DOI:10.3969/j.issn.1001-9790.2012.05.008 |

| [] |

韦倩、孙瑞琪、姜树广、叶航, 2019, “协调性惩罚与人类合作的演化”, 《经济研究》, 第 7 期, 第 174-187 页。DOI:10.3969/j.issn.1672-5719.2019.07.141 |

| [] |

韦永贵、张艺川, 2021, “跨国文化传播对中国出口贸易的影响研究——基于友好城市的研究视角”, 《南方经济》, 第 11 期, 第 97-121 页。 DOI:10.19592/j.cnki.scje.390125 |

| [] |

张衔、魏中许, 2016, “如何破解人类合作之谜——与黄少安教授商榷”, 《中国社会科学》, 第 8 期, 第 90-94 页。 |

| [] |

张涛, 2012, “从对索伯-威尔逊模型的批判入手浅析利他行为进化难题”, 《自然辩证法研究》, 第 12 期, 第 112-118 页。DOI:10.19484/j.cnki.1000-8934.2012.12.026 |

| [] |

赵阳、姜树广, 2015, “领导、追随与人类合作秩序的维持”, 《南方经济》, 第 3 期, 第 38-51 页。 DOI:10.3969/j.issn.1000-6249.2015.03.003 |

| [] |

赵妍妍, 2011, “论解决利他主义两难的几种进路”, 《自然辩证法研究》, 第 9 期, 第 21-28 页。DOI:10.19484/j.cnki.1000-8934.2011.09.006 |

| [] |

约翰·梅纳德·史密斯, 2010, 《演化与博弈论》, 上海: 复旦大学出版社。 |

| [] |

约瑟夫·亨里奇, 2018, 《人类成功统治地球的秘密》, 北京: 中信出版社。 |

| [] |

Axelrod R., Hamilton W.D., 1981, "The Evolution of Cooperation". Science, 211, 1390–1396.

DOI:10.1126/science.7466396 |

| [] |

Boyd R., 2017, "The Evolution of Human Uniqueness". Spanish Journal of Psychology, 19.

|

| [] |

Benabou R., Tirole J., 2006, "Incentives and Prosocial Behavior". American Economic Review, 96, 1652–1678.

DOI:10.1257/aer.96.5.1652 |

| [] |

Boyd R., Richerson P.J., 2009, "Culture and the Evolution of Human Eooperation". Philosophical Transactions of The Royal Society B-Biological Sciences, 364(11), 3281–3288.

|

| [] |

Bell A.V., 2010, "Why Cultural and Genetic Group Selection are Unequal Partners in the Evolution of Human Behavior". Communicative & Integrative Biology(3), 159–161.

|

| [] |

Bowles S., 2000, "Economic Enstitutions as Ecological niches". Behavioral and Brain Sciences, 23, 148–149.

|

| [] |

Bowles S., Gintis H., 2013, A Cooperative Species: Human Reciprocity and Its Evolution, New Jersey: Princeton University Press.

|

| [] |

Darwin C., 1981, The Descent of Man, and Selection in Relation to Sex, New Jersey: Princeton University Press.

|

| [] |

Efferson C., Lalive R., Fehr E., 2008, "The Coevolution of Cultural Groups and Ingroup Favoritism". Science, 5897(321), 1844–1849.

|

| [] |

Fehr E., Rockenbach B., 2004, "Human Altruism: Economic, Neural, and Evolutionary Perspectives". Current Opinion in Neurobiology, 6(14), 784–790.

|

| [] |

Francois P., Fujiwara T., Ypersele T.V., 2018, "The Origins of Human Prosociality: Cultural Group Selection in the Workplace and the Laboratory". Science Advances, 4(9).

|

| [] |

Handley C., Mathew S., 2020, "Human Large-scale Cooperation as a Product of Competition Between Cultural Groups". Nature Communications, 11(2).

|

| [] |

Hamilton, W.A. and W.D. Hamilton, 1975, "Innate Social Aptitudes of Man: An Approach from Euolctionary Geretics", In R. Fox(ED), Biosocial Anthropology (133-153), London: Malaby Press.

|

| [] |

Henrich J., 2016, The Secret of Our Success, Princeton: Princeton University Press.

|

| [] |

Henrich J., Boyd R., 2001, "Why People Punish Defectors: Weak Conformist Transmission can Stabilize Costly Enforcement of Norms in Cooperative Dilemmas". Journal of Theoretical Biology, 208, 79–89.

|

| [] |

Henrich J., 2004, "Cultural Group Selection, Coevolutionary Processes and Large-scale Cooperation". Journal of Economic Behavior & Organization, 53, 3–35.

|

| [] |

Hertler S. C., Aurelio José Figueredo and Mateo Peñaherrera-Aguirre, 2020, Multilevel Selection: Theoretical Foundations, Historical Examples, and Empirical Evidence, London: Palgrave Macmillan Press.

|

| [] |

Jeroen C.J.M., van den Bergh, Gowdy J. M., 2009, "A Group Selection Perspective on Economic Behavior, Institutions and Organizations,". Journal of Economic Behavior and Organization, 72(1), 1–20.

|

| [] |

Krasnow M.M., Delton A.W., 2016, "Are Humans Too Generous and Too Punitive? Using Psychological Principles to Further Debates about Human Social Evolution". Frontiers in Psychology, 7.

|

| [] |

Lehmann L., Keller L., 2006, "The Evolution of Cooperation and Altruism—a General Framework and a Classification of Models". Journal of Evolutionary Biology, 19(9), 1365–1376.

|

| [] |

Lehtonen J., 2020, "The Price Equation and the Unity of Social Evolution Theory". Philosophical Transactions of The Royal Society B-Biological Sciences, 375(1797).

|

| [] |

Luo J., 2018, "The Neural Basis of and a Common Neural Circuitry in Different Types of Pro-social Behavior". Frontiers in Psychology, 11(10), 419–427.

|

| [] |

Richerson P., Baldini R., Bell A., Demps K., Frost K., Hillis V., Mathew S., Newton E.K., Naar N., Newson L., Ross C., Smaldino P. L., Zefferman M., 2016, "Cultural Group Selection Plays an Essential Role in Explaining Human Cooperation: A Sketch of the Evidence". Behavioral and Brain Sciences, 39, 1–68.

|

| [] |

Rachlin H., 2019, "Group Selection in Behavioral Evolution". Behavioural Processes, 161, 65–72.

|

| [] |

Richerson P.J., Boyd R., 2005, Not By Genes Alone: How Culture Transformed Human Evolution, Chicago: The University of Chicago Press.

|

| [] |

Richerson P.J., Boyd R., Henrich J., 2010, "Gene-culture Coevolution in the Age of Genomics". Proceedings of The National Academy of Sciences of The United States of America, 5(107), 8985–8992.

|

| [] |

Sober E., Wilson D., 1998, Unto Others: the Evolution and Psychology of Unselfish Behavior, Cambridge: Harvard University Press.

|

| [] |

Shutters S.T., 2012, "Punishment Leads to Cooperative Behavior in Structured Societies". Evolutionary Computation, 20(2), 301–319.

|

| [] |

Sterelny K., 2016, "Cooperation, Culture, and Conflict". British Journal for the Philosophy of Science, 67, 31–58.

|

| [] |

Smith D., 2020, "Cultural Group Selection and Human Cooperation: a Conceptual and Empirical Review". Evolutionary Human Sciences, 2(2), 1–29.

|

| [] |

Tomasello M., et al., 2012, "Two Key Steps in the Evolution of Human Cooperation". Current Anthropology, 53(12), 673–692.

|

| [] |

West S.A., Griffin A.S., Gardner A., 2007, "Social Semantics: How Useful Has Group Selection Been?". Journal of Evolutionary Biology, 21(1), 374–385.

|

| [] |

Wohlgemuth, M., 2011, "Is There a Paradox of a Hayekian Paternalist? "Papers on Economics and Evolution, 1.

|

| [] |

Wang J.W., Xu W.S., Chen W., Yuan F.Y, He J.L., 2021, "Inter-group Selection of Strategy Promotes Cooperation in Public Goods Game". Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 583(12).

|