当今全球科技革命和产业变革浪潮方兴未艾,叠加中美之间贸易摩擦和新冠肺炎疫情冲击,更是使世界经济格局处于大调整大变革中。“加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”是党中央面对当今世界“百年未有之大变局”作出的重大战略决策,其实质意味着充分发挥国内超大市场优势和内需潜力。“十四五”规划中再次强调“全面促进消费”、“增强消费对经济发展的基础性作用”,可见消费在未来经济发展中的重要性。居民消费是内需的基础,保持国内居民消费健康发展与不断升级是推进“双循环”的基础和前提,同时也是今后长期优化经济结构的重要出发点。

多年来消费一直是我国拉动经济增长的第一引擎,2019年最终消费支出对GDP增长的贡献率高达60%。但与其他主要经济体相比,国内需求不足仍是我国经济长期以来比较突出的结构性问题。我国居民消费率由1990年的50%跌至2018年的39%,总体呈下行趋势,显著低于同期美国68%和世界58%的消费水平,当前我国仍受到消费不振、内需不足的困扰。同时我国最终消费占世界消费的12%,但人口数量占比高达18%,意味着我国居民消费还存在较大的提升空间。税收政策作为政府调控经济运行的重要工具,可从供需两端刺激居民消费,在促进消费方面具有其他公共政策不可替代的作用。2018年以来政府大规模实施减税降费政策调节消费,“十四五”规划中更是明确要求“完善现代税收制度,健全地方税、直接税体系,优化税制结构”。政府通过调整税制结构,在有效实现财政政策目标的同时,减少征税成本、减轻税收对市场的扭曲并激发社会经济发展动力(Stoilova,2017)。在全球经济形势日益严峻复杂以及中央实施“双循环”新发展格局的背景下,尽快厘清不同经济时期税制结构与居民消费的关系,对于应对外部复杂环境、稳定国内基本盘显得必要且迫切。

根据传统的凯恩斯理论,政府降低税收可促进居民消费提高。但越来越多的理论和经验表明,税收政策的实施非但未达到预期效果,甚至产生适得其反的非凯恩斯效应(储德银、黄文正,2010)。考虑到税制结构会随着一国经济发展阶段、经济结构以及政策目标的改变而不断调整,不同经济时期不同的税制结构调整方式对居民消费的传导效果和作用机制亦会有所差异。因此,税制结构变动对居民消费的冲击效应具有时变性,进而导致以往基于常参数计量经济模型的研究结论缺乏实际经济意义,这也是以往关于税收政策对居民消费影响的研究结论具有争议性的重要原因之一。基于此,本文构建时变参数模型,从规模和结构双重视角,探索不同时期不同经济环境下税收政策对居民消费的时变性效应,不但有利于理解税收政策操作模式、把握税收政策操作规律,更有利于充分发挥税收政策对提振居民消费、扩大内需的积极作用,为“双循环”战略的顺利推进保驾护航。

二、文献述评凯恩斯主义和新古典学派一致认为,通常情况下税收增加会通过降低居民可支配收入来减少私人消费,但税收政策作为国家宏观调控的常用工具,不同税种对居民消费的影响机理存在较大差异。然而,生命周期消费理论和持久收入消费理论认为,政府的减税或增税行为仅是临时性的,而居民消费是以其永久收入作为依据,因此临时减税政策无法刺激居民消费(Modigliani and Brumberg, 1954;Friedman,1957)。Feldstein(1982)认为在财富效应和预期效应的作用下,政府增加税收的行为并不会挤出居民消费,具体的,如果政府实行持久的紧缩性政策,居民可能会产生未来税收下降、收入增加的预期,进而提高当期消费,刺激经济增长,即所谓的“紧缩性的财政扩张”。显然,以往关于税收与消费关系的理论研究存在分歧,依据凯恩斯主义的观点,宏观税负的上升会降低居民消费水平,进而导致宏观经济的紧缩,即产生“凯恩斯效应”;而部分学者认为消费者的预期效应可能导致紧缩性政策下消费的增加和经济的扩张,即产生“非凯恩斯效应”。

近年来国内外学者采用实证分析方法,对税收政策尤其是税制结构变动与消费的关系展开深入探究。Afonso(2001)指出相较于财政扩张政策,财政紧缩政策更容易对居民消费产生非凯恩斯效应。而Hemming et al.(2002)利用40个国家的经济数据实证发现,宏观税负的增加对私人消费的影响究竟是凯恩斯效应还是非凯恩斯效应无法确定。国内学者从多个视角展开探究。从宏观税负水平来看,部分实证结果显示我国税收的增加不仅没有挤出居民消费,反而表现出一定的挤入效应,因此刺激消费需求的税收政策并非意味总体税负水平的降低(王立勇、高伟,2009;李文,2011;李普亮、贾卫丽,2013);而部分研究认为我国宏观税负水平整体偏高,税收政策应以减税和降低税负感为主线,助推居民消费升级(樊轶侠,2018;许坤等,2019)。

同时,越来越多的学者从税制结构视角出发对税负与消费间关系展开进一步分析。税收作为影响经济增长的重要因素之一,其税制结构可能比税收规模更加重要(Myles,2010;吕冰洋、郭庆旺,2011)。税制结构是指各种税收在社会再生产中的分布状况及相互之间的比重关系,具体包括宏观的税系结构、中观的税类结构、以及微观的税种结构三个层次(韩彬等,2019)。从税系结构来看,税负可以分为间接税和直接税。对于直接税和间接税的争论自公共财政理论问世以来一直存在,部分研究认为直接税比重的提高会直接抑制资本积累,直接税对经济增长的扭曲效应大于间接税(Romero-Avila and Strauch, 2008;Wohlbier et al., 2016);而部分研究认为虽然以间接税为主体的税制结构与中国经济增长较匹配,但间接税的累退效应使得中低收入家庭承担较大的税负负担,直接税可有效解决居民收入分配差距和企业的利润分配不公,并认为中国税制结构调整的“拐点”已到来,应加大直接税比重(王亮,2004;余红艳、沈坤荣,2016;汪昊、娄峰,2017)。从税种结构来看,间接税分为增值税、消费税、关税等,直接税分为企业所得税、个人所得税、财产税等。关于不同税种与消费间关系的研究亦存在争议,武彦民、张远(2011)认为企业所得税对居民消费具有挤出效应,而个人所得税具有挤入效应;储德银、闫伟(2012)研究发现所得税和商品税挤出居民消费,财产税挤入居民消费;李香菊、周丽珠(2013)发现增值税挤入居民消费;徐全红(2013)指出从长期看房产税会抑制居民消费;陈力朋等(2016)认为增值税、消费税、关税和个人所得税等税负均对居民消费产生显著的抑制作用。综上,学者们通过定性和定量研究从税负水平、税系结构、税种结构等多个视角探索了税收政策对消费的影响,但由于不同研究所采用的经济指标、样本数据和实证方法等方面存在差异,以及不同时期不同经济政策环境会影响政策实施效果,致使以往关于税收与消费的研究大多未能达成共识。

本文试图从三方面对已有研究进行改进:一是关于消费指标的选取,较少有研究基于季度数据考察税收政策对居民消费的动态影响,部分研究采用社会消费品零售额的季度数据来衡量居民消费,然而二者的统计标准是有区别的,例如社会消费品零售额中并不包括服务消费和虚拟消费。鉴于此,本文从Chang et al.(2016)构建的宏观经济数据集中获取居民消费的季度数据,进而实现关于税制结构变动与居民消费关系的动态分析。二是关于实证方法的选取,既有研究多是基于面板向量自回归模型、动态随机一般均衡模型、结构向量自回归模型等常参数计量经济模型,而常参数计量经济模型无法捕捉税制结构变动对居民消费的时变性影响;由于参数估计的自由度限制,以往实证研究大多采用税负、消费等少数变量,居民消费不仅受到税收政策的影响,还受到其他经济指标变化的影响,因此模型变量过少将引致经济系统重要信息缺失的问题。这些均是以往关于税收与消费关系的研究结论无法达成一致的部分原因。本文在Korobilis(2013)的时变模型框架下,采用因子增广方法将从大量宏观经济变量中提取的不可观测共同因子引入基础VAR模型,并对模型的系数矩阵和扰动项协方差矩阵采取随机游走的形式,使其具有时变性,进而构建出带有随机波动率的时变参数因子扩展向量自回归模型(SV-TVP-FAVAR)。三是关于研究角度的选取,缺乏关于税收政策对居民消费动态影响程度的测度;同时较少有研究将税收规模和税制结构放在同一研究体系下全面细致分析其对居民消费的冲击效应。

本文剩余结构安排如下:第三部分构建SV-TVP-FAVAR模型,并描述相关变量的选取。第四部分采用基于DAG的时变方差分解方法,对税收政策与居民消费间的动态因果关系进行识别。第五部分采用时变模型,首先分析税收规模视角下税收政策对居民消费、资本积累以及经济增长的时变冲击效应,探究此阶段我国宏观税负的增加是否存在“非凯恩斯效应”;随后进一步分析税制结构视角下不同税系、不同税类以及不同税种对居民消费的时变冲击效应,探究各个税种对居民消费作用机制的差异,进而厘清时变视角下税收政策对居民消费的结构效应。最后根据这种时变特征提出我国税制结构在不同经济时期的政策操作建议。

三、模型构建和变量选取 (一) SV-TVP-FAVAR模型构建首先构建一个经典的向量自回归VAR模型:

| $ {y_t} = {b_1}{y_{t - 1}} + \cdots + {b_j}{y_{t - j}} + \cdots + {b_p}{y_{t - p}} + {v_t} $ | (1) |

其中yt=[GDPt, Ft]′,GDPt代表经济增长变量,是模型的目标变量①; Ft代表税制结构变量,是模型的冲击变量;bj为向量yt-j的系数矩阵,j=1, …, p; vt~N(0, Ω),Ω为协方差矩阵。

① 需要注意的是,当探究税制结构变动对居民消费的冲击效应时,将此处模型的目标变量即经济增长变量GDPt替换为居民消费Ct。

参照Boivin et al.(2009)将n维的其它经济系统重要信息变量降解为k维的不可观测共同因子ft,并且k≪n,将其引入经典VAR模型中,进而有效最小化经济系统重要信息缺失的问题。与此同时,令模型的系数矩阵和扰动项协方差矩阵随时间变化,时变参数因子扩展向量自回归模型就具有如下的形式:

| $ {Y_t} = {b_1}t{y_{t - 1}} + \cdots {b_{jt}}{y_{t - j}} + \cdots + {b_{jt}}{y_{t - p}} + {v_t} $ | (2) |

其中yt=[f′t, GDPt, Ft]′, f′t为不可观测共同因子向量;bjt为向量yt-j的时变系数矩阵,j=1, …, p; vt~N(0, Ωt), Ωt为时变协方差矩阵。

每一个总体经济信息序列xit,都可以被看成是由ft、GDPt、Ft的因子回归得到:

| $ \left\{ {\begin{array}{*{20}{l}} {{x_{it}} = \tilde \lambda _i^f{f_t} + \tilde \lambda _i^{GDP}GD{P_t} + \tilde \lambda _i^F{F_t} + {u_{it}}}\\ {{u_{it}} = {\rho _{i1}}{u_{it - 1}} + \cdots + {\rho _{iq}}{u_{it - q}} + {\varepsilon _{it}}} \end{array}} \right. $ | (3) |

其中εit~N(0, exp(hit)),假设残差项εit与不可观测共同因子不相关,并且不自相关。方程(3)经整理可以写成如下形式:

| $ {x_t} = {\lambda ^f}{f_t} + {\lambda ^{GDP}}GD{P_t} + {\lambda ^F}{F_t} + \Gamma (L){x_t} + {\varepsilon _t} $ | (4) |

其中Γ(L)=diag(ρ1(L), …ρi(L), …, ρn(L)), ρi(L)=ρi1L+…ρiqLq, L为滞后算子;εt~N(0, Ht),Ht=diag(exp(h1t), …, exp(hit), …, exp(h nt)), 并且假设残差满足随机游走的形式,hit=hit-1+ηth, ηth~N(0, σh)。

方程(2)是带有时变性和随机波动率的VAR系统,采用Primiceri(2005)以及Cogley and Sargent(2005)的时变性处理方法,将方程(2)扰动项的协方差矩阵进行分解处理:

| $ {{A_t}{\Omega _t}A_t^\prime = \sum\limits_t {\Sigma _t^\prime } } $ | (5) |

| $ {{\Omega _t} = A_t^{ - 1}\sum\limits_t {\Sigma _t^\prime } A_t^\prime - 1} $ | (6) |

其中,Σt=diag(σ1, t, …, σm, t),At是主对角线为1的下三角矩阵。Bt=(vec(b1t)′, …, vec(bpt)′)′、logσt=(logσ′1t, …, logσ′mt)′、αt=(α′j1, t, …, α′j(j-1), t)′代表了方程(2)中的所有参数。参照Koop et al.(2009)随机游走法对上述参数矩阵进行处理:

| $ \left\{ {\begin{array}{*{20}{l}} {{B_t} = {B_{t - 1}} + J_t^B\eta _t^B}\\ {{\alpha _t} = {\alpha _{t - 1}} + J_t^\alpha \eta _t^\alpha }\\ {\log {\sigma _t} = \log {\sigma _{t - 1}} + J_t^\sigma \eta _t^\sigma } \end{array}} \right. $ | (7) |

其中ηtθ~N(0, Qθ), Qθ分别对应参数Bt、αt、logσt的协方差矩阵,θε {B, α, σ};Jtθ=0表示参数是常数,Jtθ=I表示参数具有时变性,θ∈{B, α, σ}。

另外,采用滞后算子方法处理的VAR系统具有如下形式:

| $ {{y_t} = {B_t}(L){y_t} + A_t^{ - 1}{\Sigma _t}\varepsilon _t^y} $ | (8) |

| $ {{g_t} = \Lambda {y_t} + \Gamma (L){g_t} + {W_t}\varepsilon _t^g} $ | (9) |

g′t=[x′t, GDPt, Ft];y′t=[f′t, GDPt, Ft];Wt=diag(exp(h1t)/2, …, exp(hnt)/2, 01×(l+1)),WtW′t=[Ht, 0′1×(l+1)]′;Bt(L)=b1tL+…+bptLp;(εtg, εty)是服从独立同分布的结构扰动项,并且服从标准正态分布;

| $ {\left. {{g_t} = \mathit{\Gamma }L} \right)^{ - 1}}\Lambda {B_t}{(L)^{ - 1}}A_t^{ - 1}{\Sigma _t}\varepsilon _t^y + \Gamma {(L)^{ - 1}}{W_t}\varepsilon _t^g = {\Delta _t}(L){\zeta _t} $ | (10) |

其中BtL=I-Bt(L);ΓL=I-Γ(L);ζt~N(0, 1)。

(二) 变量选取和数据描述本文涉及到的经济变量指标主要包括三个方面:税制结构方面的变量、经济增长方面的变量和提取共同因子所需的变量。各指标的具体测度如下:

① 税制结构指标。关于税制结构的划分主要有四个角度:以税收转嫁为标准,可以划分为直接税和间接税(严成樑、龚六堂,2009);以税基为标准,可以划分为劳动税、资本税和消费税(张明源、薛宇择,2020),其中劳动税和资本税属于直接税,消费税属于间接税;以课税对象性质为标准,我国税收体系按照课税对象可分为商品税、所得税、财产税、资源税和行为税五大类,但鉴于资源税和行为税占比较小,大多研究仅将其划分为商品税、所得税和财产税(张胜民,2013);最后,各类税收由不同税种组成。

本文首先从税收规模视角对总税收的宏观经济效应进行分析,随后从税制结构视角将总税收划分为商品税、所得税和财产税三大类,进一步探究不同税类以及其主要税种对居民消费的冲击效应。其中,商品税从理论上包含消费税、增值税、营业税和关税,但2016年“营改增”政策实施后,无法获得2016年之后的营业税数据,因此本文将商品税定义为增值税、消费税和关税之和;所得税包括个人所得税和企业所得税;财产税包括房产税、城镇土地使用税、耕地占用税、契税、土地增值税和车船税,但考虑到车船税没有官方公布的季度数据,且所占比例非常小,因此本文所定义的财产税不包含车船税。综上,本文税制结构变量包含总税收(TR)、商品税(CT)、所得税(IT)和财产税(PT),其中,商品税包括消费税(CON)、增值税(VAT)、关税(TAR),所得税包括个人所得税(IIT)、企业所得税(EIT),财产税包括房产税(BUIT)、城镇土地使用税(CLT)、耕地占用税(PLT)、契税(DET)和土地增值税(LVAT),分别采用比例法,即用各税收收入占GDP的比例衡量。另外,本文采用比值法衡量直接税和间接税的收入之比(DIT/INDIT)。

② 经济增长及相关要素指标。本文基于DAG的时变预测误差方差分解,识别税收政策与居民消费间的动态因果关系。变量过少可能引致变量间因果关系的高估,为了更准确识别税收政策与居民消费间的因果关系,本文DAG分析同时引入其他关键的经济要素。居民消费是经济增长的重要动力来源,而财税政策是驱动经济增长的重要调控手段。按照新古典经济增长模型,经济增长的直接动因包括资本要素投入、劳动要素投入和技术进步(Solow,1956;Swan,1956)。因此,本文DAG分析共包括居民消费、财政税收、财政支出、资本要素投入、劳动要素投入、技术进步和经济增长7个要素。其他经济要素在本文分析中仅起到“辅助”作用,便于分析税收政策与居民消费间的相互作用。

具体来看:经济增长指标,本文采用实际GDP增长率进行衡量;居民消费指标,本文采用居民消费占GDP的比重进行衡量;财政税收和财政支出指标,分别用财政税收总额和财政支出总额占GDP的比重进行衡量;全要素生产率指标(Total Factor Productivity,TFP),本文参照殷红等(2020)采用索洛残差法对TFP增长率进行测度,其中产出水平用总产出衡量,资本水平用物质资本存量衡量,劳动水平用人力资本总量衡量;资本要素投入和劳动要素投入指标,分别用物质资本存量和人力资本总量进行度量。

③ 提取共同因子所需变量。为了更准确地探索税收政策对居民消费的时变冲击效应,本文从104个宏观经济数据中提取共同因子,从而最小化经济系统中重要信息的丢失。这104个经济变量分别来自经济系统的9个层面(王少平等,2012),分别为产出类、房地产开发与销售类、消费和零售类、资产与股票价格类、汇率与外汇储备类、投资与利率类、价格类、货币与信贷类、进出口类。①因此宏观经济信息集由9大类104个变量(104维)组成。

① 关于104个指标的具体选取,限于篇幅不在此陈述,若感兴趣可向作者索取。

考虑到全球经济周期趋势和我国财政税收在2007年实施收支分类改革,本文样本范围为2007年第1季度至2017年第4季度(简称为2007年Q1-2017年Q4),对所有季度数据进行X-12季度调整和Tcode5处理。考虑到税制结构变量采用相对指标定义,因此无需进行价格指数平减。相关数据均来自国家统计局和中经网数据库。

四、动态因果关系识别在分析税收政策对居民消费的时变冲击效应之前,本文首先采用基于DAG的时变方差分解方法,对税收政策与居民消费间的动态因果关系进行识别,进而试图从动态角度识别出不同经济时期税收政策对刺激居民消费的重要程度。

本部分将人工智能领域的有向无环图(Directed Acyclic Graphs,DAG)方法与VAR模型相结合,采用基于DAG的预测误差方差分解,系统地分析税收政策对居民消费的动态影响。①DAG方法利用相关系数和偏相关系数识别变量间的同期因果关系,并在此基础上利用“节点”和“有向边”来表示关系的存在性和指向性。首先构建出“无向完全图”,各变量间的连线表示可能存在的同期因果关系;随后利用PC算法通过残差项的相关系数矩阵逐步进行分析,识别出各变量的同期因果关系及指向,得到“有向无环图”。本文选择20%显著性水平来确定各经济要素间的同期因果关系②:居民消费、财政税收、人力资本、物质资本均对GDP增长产生显著的同期影响,而财政支出和TFP增长率对GDP增长的同期影响并不显著;同时,财政支出和财政税收并未对居民消费产生同期影响。基于DAG分析结果,可以对VAR的残差项进行结构性分解,即识别SVAR。③

① 之所以不采用传统格兰杰因果检验和传统方差分解(如Cholesky分解和Bernanke分解),主要考虑到传统格兰杰因果检验对滞后阶数的选择具有主观性,且容易忽略变量间的同期因果关系,传统方差分解对扰动项施加了主观判断的关系结构,分析结果会因变量次序的不同而不同。

② Spirtes et al.(2000)和Awokuse(2005)认为当样本规模较小时(小于200个样本),DAG结果会“低估”变量的因果关系,因此在小样本情形下采用较高的显著水平更利于改善DAG分析结果。本文共有44个样本,因此选择20%的显著性水平。

③ 关于同期因果关系的具体识别过程和SVAR识别结果,限于篇幅不进行展示。

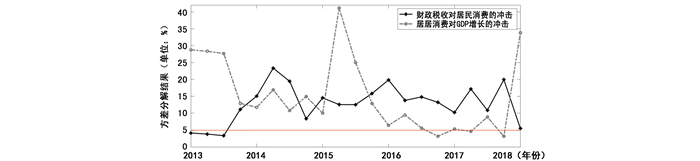

DAG分析主要对各经济要素间的同期因果关系进行判断,而方差分解可以识别出变量间不同期且具有经济意义的因果关系。接下来本文采用识别后的SVAR模型进行时变预测误差方差分解,对不同样本期各变量间的动态因果关系进行考察。④具体做法为,本文设定固定窗口为24,从2007年Q1开始滚动估计,即首先对2007年Q1至2012年Q4的样本期进行第一次分解,再对2007年Q2至2013年Q1的样本期进行第二次分解,以此类推,直至对2012年Q1至2017年Q4的样本期进行分解,并依次将第10预测期的结果列于图 1。

④ 本文在此不再分样本期进行DAG分析,一方面考虑到样本量过小,无法准确判断同期因果关系;另一方面为了保证不同时期的方差分解结果更具有对比性。

|

图 1 居民消费和GDP增长的时变预测方差分解结果 注:方差分解数值大于5%则可表示两个变量之间存在显著的因果关系(范小云等,2013)。 |

图 1分别列示了税收政策冲击下居民消费的方差分解结果,以及居民消费冲击下GDP增长的方差分解结果。其中,税收政策对居民消费的影响程度具有明显的时变性特征,但总体波动幅度逐渐放缓。具体来看,受到美国次贷危机的影响,经济萧条时期税收政策对居民消费的影响力并不显著且呈下降趋势,2007年Q3至2013年Q2期间影响程度降至3.34%。危机过后随着经济逐渐回暖,我国实行一系列减税降费措施,例如“营改增”、企业所得税税收优惠、降低增值税税率等政策,一定程度上导致税收政策对居民消费的影响程度大幅回升,2008年Q2至2014年Q1期间影响程度高达23.34%。此后税收政策对居民消费的影响程度基本均高于10%,长期保持在较高的水平、上下轻微浮动。因此,税收政策对居民消费具有较为显著的解释力,日趋完善的税收政策对居民消费的调节作用越来越明显。

居民消费对GDP增长的影响程度呈较强的周期性波动趋势,尤其近年来随着我国逐步进入“三期叠加”的经济新常态时期,居民消费对GDP增长的影响大幅下滑。需要注意的是,以往关于消费需求对GDP增长的贡献率的测度,是从需求增长对GDP增长贡献的角度看,消费、投资、净出口三大需求增长对GDP增长的相对贡献。考虑到三者之和永远为100%,因此三者的贡献率是此消彼长的。消费对GDP增长的高贡献率仅能说明消费增速相对较高,但这与其对经济增长的绝对拉动作用大小无关。结合本文结果可知,即使近年消费对GDP增长保持较高的相对贡献,但居民消费对GDP增长的绝对拉动作用愈显乏力。

综上可知,2008年危机后各时期税收政策对居民消费均具有较为显著的影响力;然而,各时期居民消费对GDP增长的影响力具有较大差异性,经济新常态时期居民消费的影响力大幅削弱。基于此结果,接下来本文进一步探究税制结构变动对居民消费的时变冲击效应,试图厘清税制结构变动对居民消费的影响机制,进而通过税制结构的优化调整扩大内需,增强居民消费对经济增长的驱动作用。

五、时变冲击效应分析本部分主要采用SV-TVP-FAVAR模型,首先从税收规模视角探究税收总量对居民消费、资本以及GDP增长的影响,随后从税制结构视角分别探究不同税系、不同税类以及不同税种对居民消费的时变冲击效应。

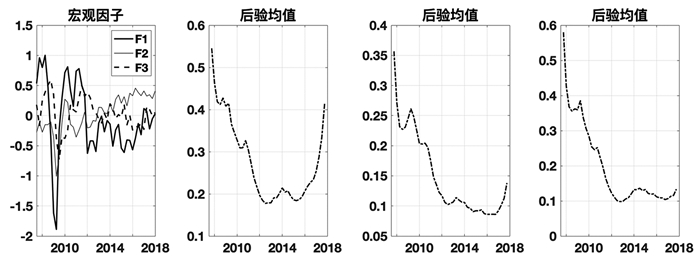

(一) 共同因子的提取参照Korobilis(2013)的处理方法,本文从104个经济变量中提取共同因子,并结合提取结果和经济走势判断出经济周期的典型时期。关于共同因子个数的确定,本文前3个共同因子对宏观经济信息的累计贡献率高达82.15%,基本涵盖了主要的宏观经济信息,同时本文利用Bernanke and Eliasz(2005)提出的敏感性分析方法进行检验,研究发现提取3个因子和提取4个因子的实证结果并无明显差异,而当因子少于3个结果却有显著差异。3个共同因子的走势及其标准差后验均值走势见图 2,因子走势具有明显的周期性变化特征,在2008年左右剧烈下滑,2012年左右小幅度上升,2016年左右波动较为平滑;而后验均值走势同样在2008年、2012年以及2016年作用存在极值且剧烈波动。纵观全球的经济周期波动趋势,本文提取的共同因子走势及其标准差后验均值走势与实际经济波动基本吻合,可将经济周期分为经济萧条、经济高涨以及经济平稳三个典型时期。

|

图 2 三个共同因子走势图及其标准差后验均值走势图 |

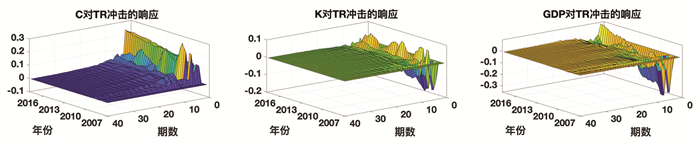

本部分以2007年Q1-2017年Q4作为税收总量的冲击时间段,利用三维脉冲响应分析的方法,分析我国税收总量一单位标准差的正向冲击对消费、资本和GDP增长的时变冲击效应,脉冲响应结果见图 3。①

① 其中,X轴代表响应持续期,Y轴代表税收冲击的产生时间,Z轴代表脉冲响应水平。下同。

|

图 3 税收总量对居民消费、资本存量和GDP的冲击效应 |

税收总量(TR)对居民消费、资本存量以及GDP增长的影响(见图 3)。由图可知,①税收总量一单位标准差的正向冲击下,居民消费在2008年Q3、2012年Q2、2016年Q1各典型时期响应的极大值分别为23.54%、19.12%和22.04%,因此各时期税收总量的扩张均对居民消费产生较为显著的正向溢出效应,且近年来该效应呈增强的趋势;②税收总量一单位标准差的正向冲击下,资本存量在2008年Q3、2012年Q2、2016年Q1各典型时期响应的极值分别为-15.93%、-10.87%和-11.12%,各时期税收总量的扩张均对资本存量产生较为显著的负向溢出效应,该效应呈逐年削弱的趋势;③税收总量一单位标准差的正向冲击下,GDP增长在2008年Q3、2012年Q2、2016年Q1各典型时期响应的极值分别为-34.48%、-15.04%和-10.99%,与资本存量相似,税收总量的扩张亦对GDP增长产生较为显著的负向溢出效应,且该效应呈逐年削弱的趋势。综上,2007年Q1-2017年Q4期间我国宏观税负的总量扩张,对居民消费产生逐年增强的“挤入效应”,但对资本存量和GDP增长产生逐年削弱的“挤出效应”。

本部分研究发现,税收政策对居民消费产生较为显著的“非凯恩斯效应”,税收总量的扩张对居民消费产生逐年增强的“挤入效应”,但对资本存量和GDP增长产生逐年削弱的“挤出效应”。虽然税收规模的扩张可以刺激居民消费需求,但紧缩的财政政策无法兼顾整体经济的增长。接下来,从税制结构视角进一步探究不同税系、不同税类以及不同税种对居民消费的时变冲击效应,试图通过税制结构的内部调整实现居民消费与经济增长同步扩张。

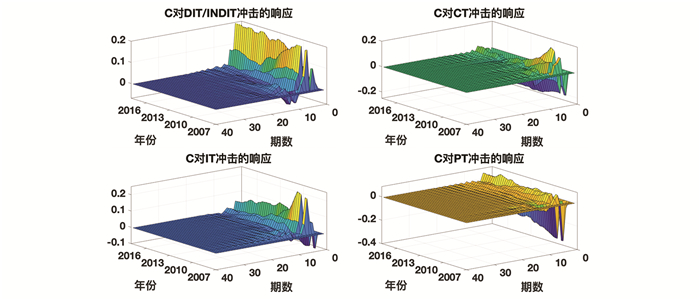

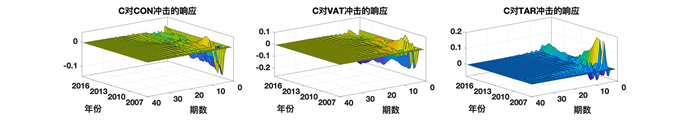

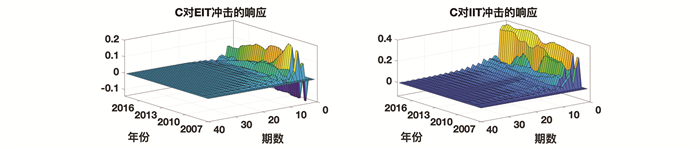

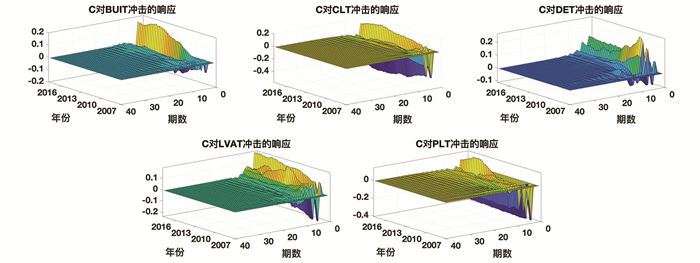

(三) 税制结构变动对居民消费的时变效应本部分以2007年Q1-2017年Q4作为税制结构变动的冲击时间段,利用三维脉冲响应分析的方法,分析我国不同税系、不同税类以及不同税种一单位标准差的正向冲击对居民消费时变冲击效应,脉冲响应结果见图 4-图 7。

|

图 4 税收各大类对居民消费的冲击效应 |

|

图 5 各商品税对居民消费的冲击效应 |

|

图 6 各所得税对居民消费的冲击效应 |

|

图 7 各房产税对居民消费的冲击效应 |

不同税系和税类对居民消费的影响(见图 4)。①直接税与间接税比值(DIT/INDIT)一单位标准差的正向冲击下,居民消费在2008年Q3、2012年Q2、2016年Q1各典型时期响应的极大值分别为20.51%、18.72%和20.13%,各时期直接税占比的扩张对居民消费产生十分显著的正向溢出效应;②商品税(CT)一单位标准差的正向冲击下,居民消费在2008年Q3、2012年Q2、2016年Q1各典型时期响应的极小值分别为-18.55%、-21.70%和-24.82%,税制结构中商品税的扩张对居民消费产生显著的负向溢出效应,该效应呈逐年增强的趋势;③所得税(IT)一单位标准差的正向冲击下,居民消费在2008年Q3、2012年Q2、2016年Q1各典型时期响应的极大值分别为23.13%、11.43%和7.99%,税制结构中所得税的扩张对居民消费产生较为显著的正向溢出效应,但该效应呈现逐年削弱的趋势。④财产税(PT)一单位标准差的正向冲击下,居民消费在2008年Q3、2012年Q2、2016年Q1各典型时期响应的极小值分别为-32.24%、-21.27%和-24.94%,税制结构中财产税的扩张对居民消费产生较强的负向溢出效应。综上,2007年Q1-2017年Q4期间我国税制结构中直接税占比的相对提高,对居民消费产生较强的“挤入效应”;所得税和财产税均属于直接税,但所得税的扩张“挤入”居民消费,而财产税的扩张“挤出”居民消费;另外,商品税属于间接税,商品税的扩张对居民消费产生逐年增强的“挤出效应”。考虑到同一税类内部不同税种对居民消费的作用效果可能存在差异,接下来从税种结构视角进一步深入分析不同税种对居民消费的时变冲击效应。

不同商品税税种对居民消费的影响(见图 5)。由图可知,消费税(CON)占比的提高对居民消费产生以负向冲击为主的冲击效应,2008年Q3、2012年Q2、2016年Q1各时期响应的极值分别为-11.33%、-8.16%和-6.92%,近年来对消费的“挤出效应”有所减弱;增值税(VAT)占比的提高对居民消费同样产生以负向冲击为主的冲击效应,但与消费税相比,近年来增值税对消费的“挤出效应”相对加强,2016年Q1响应的极小值低至-24.38%;相较于消费税和增值税,关税(TAR)占比的提高并未“挤出”居民消费,甚至产生一定的“挤入效应”,但近年来关税对消费的“挤入效应”较为微弱。综上,商品税的总体扩张对居民消费产生逐年增强的“挤出效应”,但其内部不同税种对居民消费的作用效果差异较大,其中消费税和增值税的扩张“挤出”消费,关税的扩张却“挤入”消费,近年来增值税对居民消费的“挤出效应”尤为显著。

不同所得税税种对居民消费的影响(见图 6)。由图可知,企业所得税(EIT)和个人所得税占比(IIT)的提高均对居民消费产生以正向冲击为主的冲击效应,但个人所得税的冲击强度明显强于企业所得税。企业所得税一单位标准差的正向冲击下,居民消费在2008年Q3、2012年Q2、2016年Q1各时期响应的极大值分别为18.86%、13.65%和8.27%,响应强度逐年削弱;个人所得税一单位标准差的正向冲击下,居民消费在2008年Q3、2012年Q2、2016年Q1各时期响应的极大值分别为30.38%、31.45%和37.12%,响应强度较强且呈逐年增强的趋势。综上,税制结构中所得税的扩张对居民消费产生逐年削弱的“挤入效应”,其中,个人所得税的“挤入效应”明显强于企业所得税,且近年来个人所得税对消费的促进效应愈加显著。

不同财产税税种对居民消费的影响(见图 7)。由图可知,财产税中占比较高的房产税、契税和土地增值税均对居民消费产生正向冲击为主的冲击效应,其中房产税(BUIT)一单位标准差的正向冲击下,居民消费在2008年Q3、2012年Q2、2016年Q1各时期响应的极值分别为-8.40%、11.57%和17.41%,房产税对居民消费产生逐年增强的“挤入效应”;契税(DET)一单位标准差的正向冲击下,居民消费在2008年Q3、2012年Q2、2016年Q1各时期响应的极值分别为23.12%、10.91%和11.61%,各时期契税对居民消费均产生较为显著的“挤入效应”;土地增值税(LVAT)一单位标准差的正向冲击下,居民消费在2008年Q3、2012年Q2、2016年Q1各时期响应的极值分别为9.51%、15.95%和18.45%,各时期土地增值税对居民消费的“挤入效应”均较为显著,且该效应呈逐年增强。财产税中占比相对较低的城镇土地使用税(CLT)和耕地占用税(PLT)对居民消费的冲击效应以负向冲击为主,城镇土地使用税一单位标准差冲击下,居民消费在2016年Q1响应的极小值低至-56.83%;耕地占用税一单位标准差冲击同样引起居民消费显著下调,2016年Q1响应的极小值为-37.45%。因此各时期城镇土地使用税和耕地占用税均对居民消费产生“挤出效应”。综上,税制结构中财产税的扩张对居民消费产生较强的负向溢出效应,其中房产税、契税和土地增值税的扩张“挤入”居民消费,近年来房产税的“挤入效应”尤为显著,城镇土地使用税和耕地占用税的扩张“挤出”居民消费。

(四) 实证结果分析从时变冲击效应分析的结果来看,税收规模与税制结构不同视角下,税收政策对居民消费的冲击效应呈现较强的“异质性”。结果归纳如下:

第一,税收规模视角下税收总量的扩张对居民消费产生逐年增强的“挤入效应”,对资本存量和GDP增长产生逐年削弱的“挤出效应”。这一结果与李文(2011)和李普亮、贾卫丽(2013)的研究较为相似,即税收负担的增加并未“挤出”居民消费。此结果似乎有悖于凯恩斯主义和新古典学派的逻辑,之所以税收总量会对居民消费产生“非凯恩斯效应”,一是考虑到我国税收收入的主要来源为企业缴纳,真正由个人负担的税负比重相对较小,中国税收收入中个人所得税所占比重仅为7%,远远低于发展中国家平均15%以及发达国家平均20%的比重。虽然部分税收可以转嫁给个人,但转嫁方式比较隐蔽,容易造成居民对自身税收负担的低估,进而导致税收总量扩张未能“挤出”居民消费。二是税收作为政府收入的主要来源,可通过改变政府公共支出进而影响居民消费,比如政府转移性支出,通过提高居民的收入水平和缓解居民的收入差距,进而加强居民消费能力;同时政府税收为社会保障体系的完善奠定物质基础,利于削弱居民的储蓄动机。

税收总量扩张对资本存量和GDP增长的“挤出”,一定程度验证了上述讨论。大部分税收由企业缴纳,因此企业税收的增加会降低企业的资本收益率,进而对资源的跨期配置、企业的投资决策以及企业创新均产生不利影响;政府转移性支出的增加会挤出其购买性支出,同样不利于物质资本积累。因此,税收总量扩张在刺激居民消费需求的同时,对总资本积累和整体经济增长产生抑制作用。另外,从动态角度来看,1994年分税制改革后以三大流转税为主的税收总量不断累积,为政府公共物品供给提供了良好的财力保障,此时以间接税为主的税制结构与财政“增收”诉求相匹配;然而,经历了较长时期的政府财政能力建设期,中国的宏观税负水平不断攀升,与目前企业产能过剩、居民消费能力不足等问题形成鲜明对比。税制结构的维持与原有经济环境的转变,必然导致宏观税负对经济发展的持续正向绩效难以为继(余红艳、沈坤荣,2016)。通过本文脉冲响应分析可知,2007年-2017年宏观税负水平的总体扩张对经济增长带来的负面效应要远远强于其提供的增长红利。

第二,税制结构视角下直接税相对间接税占比的提高,对居民消费产生较强的“挤入效应”。间接税与商品价格的关联度较高,间接税的收入效应会直接降低居民的实际购买能力。尤其分税制改革后,以间接税为主的税制结构在为政府提供充足的财力保障的同时,长期压抑居民的消费需求。间接税占比的相对降低会通过下调商品价格,增强居民购买能力,并改善高投资、低消费的经济结构。同时考虑到随着我国经济发展阶段的转变,人均国民收入不断提高,使得直接税的税负征收具有更加广泛的税源和税基。因此,提高直接税占比可在改善居民收入分配和财富分配情况的同时,进一步释放中低收入群体的消费需求。

第三,间接税中商品税的扩张对居民消费产生逐年增强的“挤出效应”,其中,消费税和增值税的扩张“挤出”消费,关税的扩张却“挤入”消费,另外增值税的“挤出效应”明显强于消费税。理论上商品税多具有转嫁性,最终均落在居民身上,对居民产生财富负效应,进而抑制其消费需求。考虑到我国中低收入群体所占比重较大,居民消费主要用于需求弹性小的生活必需品开支,因此消费税的“挤出效应”相对较弱;另外,增值税的扩张不但可以直接影响企业生产,降低消费品的供给水平,还可以通过降低企业的税后净利润,影响企业工资收入分配,从而降低居民收入,因此增值税对居民消费的“挤出效应”较为显著;关税的“价格效应”导致国外市场产品价格相对本地市场价格提高,消费者倾向于购买本地产品,因此国外产品与本地产品的替代性导致关税对消费不存在“挤出效应”。

第四,直接税中所得税的扩张对居民消费产生逐年削弱的“挤入效应”,其中,所得税中个人所得税对消费的“挤入效应”明显强于企业所得税。首先,所得税之所以具有“挤入效应”,相较于累退的商品税,累进的所得税不仅对商品价格没有直接影响,更重要的是在分配结构调节上优势显著,可有效改善居民收入分配差距、企业利润分配不公等问题,进而提高全社会的平均消费倾向,在抵消所得税对消费“收入负效应”的同时,充分释放居民的消费需求。其次,个人所得税的“挤入效应”显著强于企业所得税,说明个人所得税在改善收入分配不公、贫富两极化现象方面具有更大的潜力。中国税收收入中个人所得税所占比重仅为7%,企业所得税的比重要远远高于个人所得税,2017年所得税中企业所得税占比高达72.85%。因此,通过适度扩大个人所得税规模,可以更好地矫正收入分配不同、刺激居民消费。

第五,直接税中财产税的扩张“挤出”居民消费,其中,占比较高的房产税、契税和土地增值税的扩张“挤入”消费,而城镇土地使用税和耕地占用税的扩张“挤出”居民消费。与所得税相似,理论上财产税的征收亦会“挤入”居民消费,原因在于,一是财产税的征收会直接减少财产持有者的净收益,但鉴于财产需要变现才会对居民消费产生影响,因此财产税的征收对居民当前消费不产生影响(储德银、闫伟,2012);二是财产税是对财产的拥有者进行征税,因此财产税较难转嫁,其调节效果也较高,一定程度上可以缓解收入分配差距;三是财产税对居民消费具有替代效应,通过对居民持有的财产进行征税,导致财产价值的提高,进而可以刺激居民增加消费、减少财产购买。然而,由本文结论可知,并非所有财产税税种均会产生“挤入效应”,仅有占比相对较高的房产税、契税和土地增值税“挤入”居民消费。近年来房产税规模的扩大对居民消费产生的“挤入效应”逐年增强,说明房地产持有并未“挤出”居民消费,意味着房产税的收入分配效应和替代效应较强。城镇土地使用税和耕地占用税在财产税中占比较低,对居民消费的调节功能十分有限。

六、结论和建议本文分别采用基于DAG的递归预测方差分解方法与SV-TVP-FAVAR模型,识别税收政策与居民消费间的动态因果关系,并考察税收政策对居民消费的时变冲击效应,研究结论如下:税收政策对居民消费的影响具有一定的时变性,经济萧条时期税收政策对居民消费的影响力并不显著,经济高涨和平稳时期影响力较为显著;经济平稳时期居民消费对GDP增长的影响力大幅削弱。另外从税收规模来看,税收总量的扩张对居民消费产生逐年增强的“挤入效应”,但对资本存量和GDP增长产生逐年削弱的“挤出效应”。从税制结构来看,直接税相对间接税占比的提高,对居民消费产生较强的“挤入效应”;商品税以及其内部的消费税和增值税的扩张对消费产生显著的“挤出效应”,关税产生微弱的“挤入效应”;各类所得税的扩张均对消费产生较强的“挤入效应”,个人所得税的“挤入效应”显著强于企业所得税;财产税的扩张对消费产生“挤出效应”,城镇土地使用税和耕地占用税的扩张“挤出”居民消费,但占比较高的房产税、契税和土地增值税的扩张“挤入”居民消费。本文提出如下政策建议:

第一,提高直接税比重,降低商品税税率。直接税税负不易转嫁,直接作用于居民收入,具有更强的收入再分配效应,利于社会平均消费倾向的整体提高;直接税不会改变商品的相对价格,可有效降低税负总量扩张带来社会福利的损失以及市场行为的扭曲。因此通过提高税制结构中直接税的比重,降低居民收入差距、缩小国际间商品价差,进而刺激居民消费需求。虽然商品税具有征收成本较小、税基广税源足等优势,但以商品税为主体的税制结构与扩大内需的方针相背离。因此,应适当降低商品税尤其是增值税的的总体税负水平,增加居民可支配收入,激发其消费潜力;降低居民日常购买商品服务所缴纳的商品税,充分发挥消费税对居民消费结构和收入分配的调节功能。

第二,适度降低个人所得税税率,稳定小微企业税收优惠政策。虽然提高个人所得税比重一定程度上可以刺激居民消费需求,但目前中国个人所得税税率并不低,其最高边际税率高达45%,远高于企业所得税。高边际税率下,部分高收入人群选择移民避税,同时很多私营企业主选择将收入留在企业,将个人所得税转换成企业所得税。最终导致个人所得税征税严重不公平,不利于低收入群体扩大消费。适度下调个人所得税税率,不仅不会减少税收收入,反而可以扩大税基、刺激消费。同时构建“国内大循环”这个主体意味着立足于扩大内需,充分发挥中国超大规模市场优势和内需潜力。因此,应适度降低个人所得税,促进消费、扩大内需,推动特殊时期经济的平稳增长。鉴于疫情期间经济形势较为低迷,政府应尽量削减企业的税负力度,并进一步优化税制结构。相较于非研发型企业,适当给予研发型企业更多的税收优惠政策,尤其是那些面临较强融资约束但具备研发动机与实力的中小型企业。

第三,完善财产税,加速房产税改革。财产税的征收不仅可以增加地方政府的收入,还具备较强调节贫富差距功能,有利于提高社会消费倾向。房产税作为面向居民的财产税,对居民消费的调节作用更为直接,然而受到中央与地方税权划分以及公众接受度等方面的限制,我国真正面向普通居民的房产税尚未开征,税制体系有待进一步完善。虽然房产税的征收对居民消费产生“挤入效应”,但鉴于当前新冠肺炎疫情影响下全球复杂的经济形势,应慎重稳妥的推出房产税,例如对家庭住房的面积或套数给予适当的免征,从而减少对中低收入家庭的负面影响;逐步取消住房的限购和限贷政策,扩大房产税征收范围、扩展税基。

| [] |

陈力朋、郑玉洁、徐建斌, 2016, “消费税凸显性对居民消费行为的影响——基于情景模拟的一项实证研究”, 《财贸经济》, 第 7 期, 第 34-49 页。DOI:10.3969/j.issn.1005-913X.2016.07.016 |

| [] |

储德银、黄文正, 2010, “财政政策的非凯恩斯效应”, 《经济学动态》, 第 10 期, 第 97-101 页。 |

| [] |

储德银、闫伟, 2012, “税收政策与居民消费需求——基于结构效应视角的新思考”, 《经济理论与经济管理》, 第 3 期, 第 53-63 页。DOI:10.3969/j.issn.1000-596X.2012.03.006 |

| [] |

樊轶侠, 2018, “助推居民消费升级的税收政策优化研究”, 《税务研究》, 第 12 期, 第 16-19 页。 |

| [] |

范小云、方意、王道平, 2013, “我国银行系统性风险的动态特征及系统重要性银行甄别——基于CCA与DAG相结合的分析”, 《金融研究》, 第 11 期, 第 82-95 页。 |

| [] |

韩彬、吴俊培、李淼焱, 2019, “我国税制结构经济增长效应研究”, 《上海经济研究》, 第 1 期, 第 89-98 页。 |

| [] |

李普亮、贾卫丽, 2013, “税收负担挤出了居民消费吗——基于中国省际面板数据的实证研究”, 《经济学家》, 第 6 期, 第 94-104 页。 |

| [] |

李文, 2011, “税收负担对城镇居民消费的影响”, 《税务研究》, 第 2 期, 第 29-32 页。 |

| [] |

李香菊、周丽珠, 2013, “扩大我国居民消费的税收政策研究——基于税收对消费影响的实证分析”, 《财贸经济》, 第 2 期, 第 18-27 页。 |

| [] |

吕冰洋、郭庆旺, 2011, “中国税收高速增长的源泉: 税收能力和税收努力框架下的解释”, 《中国社会科学》, 第 2 期, 第 76-90+221-222 页。 |

| [] |

汪昊、娄峰, 2017, “中国间接税归宿: 作用机制与税负测算”, 《世界经济》, 第 9 期, 第 123-146 页。 |

| [] |

王立勇、高伟, 2009, “财政政策对私人消费非线性效应及其解释”, 《世界经济》, 第 9 期, 第 27-36 页。 |

| [] |

王亮, 2004, “我国流转税与所得税最优比例关系的实证分析”, 《财贸研究》, 第 5 期, 第 67-71 页。DOI:10.3969/j.issn.1001-6260.2004.05.012 |

| [] |

王少平、朱满洲、胡朔商, 2012, “中国CPI的宏观成分与宏观冲击”, 《经济研究》, 第 12 期, 第 29-42 页。 |

| [] |

武彦民、张远, 2011, “我国财税政策与居民消费的实证分析”, 《税务研究》, 第 2 期, 第 24-29 页。 |

| [] |

徐全红, 2013, “我国税收政策对居民消费影响的实证分析”, 《财政研究》, 第 2 期, 第 44-46 页。 |

| [] |

许坤、许文立、郭柃沂, 2019, “税收负担对收入分配差距的影响——基于面板向量自回归模型的分析”, 《税务研究》, 第 7 期, 第 101-106 页。 |

| [] |

严成樑、龚六堂, 2009, “财政支出、税收与长期经济增长”, 《经济研究》, 第 6 期, 第 4-15+51 页。 |

| [] |

殷红、张龙、叶祥松, 2020, “我国财政政策对全要素生产率的非线性冲击效应——基于总量和结构双重视角”, 《财贸经济》, 第 12 期, 第 37-52 页。 |

| [] |

余红艳、沈坤荣, 2016, “税制结构的经济增长绩效——基于分税制改革20年实证分析”, 《财贸研究》, 第 2 期, 第 104-111 页。 |

| [] |

张明源、薛宇择, 2020, “基础设施建设支出、结构性减税与最优政策选择”, 《南方经济》, 第 12 期, 第 38-54 页。 |

| [] |

张胜民, 2013, “我国税收结构变动的经济增长效应分析——兼论税收结构变动与区域经济非均衡增长”, 《财贸经济》, 第 9 期, 第 16-27+66 页。DOI:10.3969/j.issn.1005-913X.2013.09.009 |

| [] |

Afonso A., 2001, "Non-Keynesian Effects of Fiscal Policyin the EU-15". Working Papers Department of Economics, 4(1), 34–38.

|

| [] |

Awokuse T. O., 2005, "Export-Led Growth and the Japanese Economy: Evidence from VAR and Directed Acyclic Graphs". Applied Economics Letters, 12(14), 849–858.

DOI:10.1080/13504850500358801 |

| [] |

Bernanke B. S., Eliasz B. P., 2005, "Measuring the Effects of Monetary Policy: A Factor-Augmented Vector Autoregressive (FAVAR) Approach". The Quarterly Journal of Economics, 120(1), 387–422.

|

| [] |

Boivin J., Giannoni M. P., Mihov I., 2009, "Sticky Prices and Monetary Policy: Evidence from Disaggregated US Data". The American Economic Review, 99(1), 350–384.

DOI:10.1257/aer.99.1.350 |

| [] |

Chang C., Chen K., Waggoner D. F., Zha T., 2016, "Trends and Cycles in China's Macroeconomy". NBER Macroeconomics Annual, 30(1), 1–84.

DOI:10.1086/685949 |

| [] |

Cogley T., Sargent T., 2005, "Drifts and Volatilities: Monetary Policies and Outcomes in the Post WWII U.S.". Review of Economic Dynamics, 8(2), 262–302.

DOI:10.1016/j.red.2004.10.009 |

| [] |

Feldstein M., 1982, "Government Deficits and Aggregate Demand". Journal of Monetary Economics, 9(1), 1–20.

DOI:10.1016/0304-3932(82)90047-2 |

| [] |

Friedman M., 1957, A Theory of the Consumption Function, Princeton: Princeton University Press.

|

| [] |

Hemming, R., S. Mahfouz and A. Schimmelpfennig, 2002, "Fiscal Policy and Economic Activity during Recessions in Advanced Economics", IMF Working Paper, WP/02/87.

|

| [] |

Koop G., Leon R. G., Strachan R. W., 2009, "On the Evolution of the Monetary Policy Transmission Mechanism". Journal of Economic Dynamics and Control, 33(4), 997–1017.

DOI:10.1016/j.jedc.2008.11.003 |

| [] |

Korobilis D., 2013, "Assessing the Transmission of Monetary Policy Using Time-varying Parameter Dynamic Factor Models". Oxford Bulletin of Economics & Statistics, 75(2), 157–179.

|

| [] |

Modigliani F., Brumberg R., 1954, Utility Analysis and the Consumption Function: An Interpretation of Cross Section Data, in Post Keynesian Economics, New Brunswick: Rutgers University Press.

|

| [] |

Myles G. D., 2010, "Taxation and Economic Growth". Fiscal Studies, 21(1), 141–168.

|

| [] |

Primiceri G. E., 2005, "Time Varying Structural Vector Autoregressions and Monetary Policy". Review of Economic Studies, 72(3), 821–852.

DOI:10.1111/j.1467-937X.2005.00353.x |

| [] |

Romero-Avila D., Strauch R., 2008, "Public Finances and Long-Term Growth in Europe: Evidence from a Panel Data Analysis". European Journal of Political Economy, 24(1), 172–191.

DOI:10.1016/j.ejpoleco.2007.06.008 |

| [] |

Solow R. M., 1956, "A Contribution to the Theory of Economic Growth". Quarterly Journal of Economics, 70(1), 65–94.

DOI:10.2307/1884513 |

| [] |

Spirtes P., Glymour C., Scheines R., 2000, Causation, Prediction, and Search, Cambridge: The MIT Press.

|

| [] |

Stoilova D., 2017, "Tax Structure and Economic Growth: Evidence from the European Union". Contaduría y Administración, 22(6), 1041–1057.

|

| [] |

Swan T. W., 1956, "Capital Accumulation and Economic Growth". Economic Record, 32(2), 334–361.

DOI:10.1111/j.1475-4932.1956.tb00434.x |

| [] |

Wohlbier F., Astarita C., Mourre G., 2016, "Growth-Friendly Tax Structures: An Indicator-Based Approach". German Economic Review, 19(1), 32–73.

|