基础研究的目的是为了获得关于客观世界的基本原理的新知识。大量学者采用宏微观层面不同国家的样本数据,使用多种实证方法,从多个维度定量评估了基础研究的经济效应,并基本肯定了基础研究发展对经济增长的显著促进作用。在中国经济发展阶段转变和技术水平接近世界前沿的大背景下,基础研究对国民经济的推动作用要强于应用研究(孙早、许薛璐,2017),因此加大基础研究对于中国的经济增长具有极为重要的作用。虽然中国的基础研究经费规模不断增长,从1998年的29亿元增加到了2017年的975.5亿元,但基础研究投入占研发投入的比重并未出现明显的上升,长期维持在5%左右的水平,说明中国的研发结构没有随着经济的发展而持续优化(张龙鹏、王博,2020)。与经济发展水平相近的国家相比,中国基础研究投入占研发投入的比重仍处于偏低的水平(张龙鹏、王博,2020)。面对国家创新发展的事实,党的十九大报告明确指出“创新是引领发展的第一动力,要瞄准世界科技前沿,强化基础研究”,2018年国务院也印发了《关于全面加强基础科学研究的若干意见》,进一步十九届四中全会强调“加大基础研究投入,健全鼓励支持基础研究、原始创新的体制机制”。由此可见,推动基础研究发展是未来中国创新发展的重要内容。

评估基础研究发展的经济效应对于基础研究政策的调整和优化具有重要的参考价值,本文从企业技术创新的角度展开这一主题的研究。企业是技术创新的主体,提升企业技术创新能力是加快转变经济发展方式、保持中国经济持续健康发展的必然选择。虽然在部分技术领域中国企业已经接近世界前沿,甚至引领世界前沿,但在大多数关键核心技术上中国企业同国际先进水平差距仍较为悬殊,创新能力不够强。中国高新技术企业频频被美国等发达国家在关键核心技术上“卡脖子”便是明证。已有文献强调基础研究是中国企业核心技术创新的源泉(柳卸林、何郁冰,2011;眭纪刚等,2013),因此本文将利用中国城市层面的数据实证研究基础研究发展对企业技术创新的影响,这对于探讨如何推动中国基础研究的发展和提升企业技术创新能力具有双重重要的参考价值。

现有基础研究经济效应评估的文献主要使用基础研究经费投入来度量基础研究的发展水平。但基础研究的发展涉及到研发人员投入、经费投入、平台建设、制度完善等多个方面,单靠经费投入单一维度可能难以准确衡量国家或地区的基础研究发展水平。此外,具体到中国情境下的研究,学者们基本是从省级层面实证检验基础研究经费投入对经济增长、生产率等的影响,缺乏更为微观层面的考察。鉴于上述原因,本文利用中国每个城市国家重点实验室的建设情况从城市层面来深入研究基础研究发展对企业技术创新的影响。本文采用国家重点实验室建设来度量基础研究发展的优势在于,国家重点实验室是组织高水平基础研究和应用基础研究、聚集和培养优秀科学家、开展高层次学术交流的重要基地,是基础研究平台建设、制度改革、人才培养创新、经费投入等的重要载体(易高峰,2009),能够较为全面地衡量一个地区的基础研究发展水平。2020年1月科技部等五部门印发的《加强“从0到1”基础研究工作方案》也明确指出,要强化国家重点实验室的原始创新能力。

本文接下来的结构安排为:第二部分为文献综述,说明本文研究的主要贡献与创新之处;第三部分为国家重点实验室建设背景与理论分析;第四部分为研究设计,包括计量模型、变量说明与数据来源;第五部分为实证结果与分析;第六部分为内生性处理;最后为文章的研究结论与政策启示。

二、文献综述本文的研究与两支文献的研究密切相关,一支是关于基础研究经济绩效评估的文献,另一支是关于国家重点实验室研究的文献。

从第一支文献的研究来看,Aghion and Howitt(1996)、杨立岩、潘慧峰(2003)等人基于研发驱动的增长理论将研发活动区分为基础研究和应用研究,进而从理论上探讨了基础研究发展的增长效应和福利效应。Mansfield(1980)、Griliches(1986)、Lichtenberg and Siegel(1991)等基于微观企业的数据检验了企业基础研究活动对生产率的影响,并肯定了企业参与基础研究对生产率的促进作用。在微观检验的基础上,学者又使用了地区或行业层面的数据检验了整体基础研究活动对经济增长和生产率的影响(Luintel and Khan, 2011;李平、李蕾蕾;2013;蒋殿春、王晓娆,2015;张小筠,2019)。在评估基础研究经济绩效的过程中,学者们也关注了基础研究发展对技术创新的影响。Popp(2017)、蔡勇峰等(2019)借助能源行业的专利及其引文数据探讨了专利所引用的论文对专利价值的影响,进而说明基础研究与技术创新之间的关系。程鹏等(2011)以中国高铁产业的发展实践为例,研究了基于产业发展需求引致的基础研究如何推动产业的技术追赶。Toole(2012)、Martínez-Senra et al.(2015)基于产业和企业层面的基础研究投入数据发现,基础研究活动有助于提升产品创新绩效。王春杨、孟卫东(2019)从区域聚集结构和知识溢出的视角检验了基础研究投入对区域创新的影响。进一步,有文献注意到基础研究对经济增长的推动作用随技术变迁而动态变化,技术水平越接近世界前沿,基础研究的作用就显得越为重要(Ha et al., 2009;Gersbach and Sorger, 2009;孙早、许薛璐,2017;李蕾蕾等,2018)。

在研发资源有限的条件下,基础研究与应用研究之间存在此消彼长的动态关系,因此还有学者研究了研发经费投入中基础研究的占比所产生的经济影响,也进而研究了基础研究与应用研究之间的资源配置问题。Henard and Mcfadyen(2005)就指出基础研究与应用研究需要相互互动才能产生良好的经济绩效。Prettner and Werner(2016)、严成樑、龚六堂(2013)、王文、孙早(2016)等学者探讨了基础研究在研发投入中的占比对经济增长与全要素生产率的影响。Czarnitzki and Thorwarth (2012)研究了企业研发投入中基础研究占比影响企业生产率的行业异质性。李平、李蕾蕾(2014)考察了不同研发结构下地区基础研究与全要素生产率的关系。此外,还有学者尝试测算研发投入中基础研究的最佳比重,以更好地促进经济增长(肖广岭,2005;黄苹,2013)。

从第二支文献的研究来看,虽然国家重点实验室是基础研究、原始创新重要力量的基本结论已得到已有文献的一致认可(卞松保等,2011),但关于国家重点实验室研究的文献并不多见,主要以危怀安、柳卸林等学者的研究为主,学者们重点对国家重点实验室的运行绩效进行评估。王婉娟、危怀安(2016, 2018)通过构建指标体系评价了中国国家重点实验室的协同创新能力,并进一步研究了国家重点实验室的内部创新网络(共同愿景、内部要素参与度、内部要素协同度、内部非正式关系)对其协同创新能力的影响。聂继凯、危怀安(2017)在构建创新资源捕获过程模型的基础上,研究了该模型对国家重点实验室创新资源捕获绩效的影响。杨超、危怀安(2019)探讨了政策助推与国家重点实验室科研工作者科研绩效的关系。杨芳娟等(2019)从支撑国家需求、推进原始创新、促进人才成长、推动学科发展、促进科学合作等方面对国家重点实验室建设计划的运行成效进行了全面的分析。此外,有些文献基于开放式创新的角度评估了国家重点实验室的运行绩效。Meyer-Krahmer and Schmoch(1998)、Carayol and Matt(2004)等人认为,实验室与产业界的互动能够获得更多的经费资助和知识交流,有助于促进实验室的论文和专利产出。吕萍、柳卸林(2011)较为全面地研究了国家重点实验室的企业合作、国际合作、人员流动对其科学研究和技术创新的影响。

根据文献综述,本文相对已有文献的边际贡献主要体现在三个方面。第一,现有文献主要是利用基础研究经费投入来衡量基础研究发展水平,这一度量方式会忽略基础研究发展中的人才培养、平台建设、制度改革、交流合作等重要维度。鉴于国家重点实验室是基础研究平台建设、制度改革、人才培养创新、经费投入等的重要载体(易高峰,2009),本文利用国家重点实验室建设作为衡量基础研究发展水平的代理指标,可为基础研究的度量提供新的视角。第二,概念上基础研究可区分为纯基础研究和应用基础研究,这两种类型的基础研究可能对企业技术创新的影响程度是不一样的,但现有文献并未区分这两类基础研究的影响。国家重点实验室可分为学科、省部共建、企业国家重点实验室。学科国家重点实验室承担的是纯基础研究功能,省部共建和企业国家重点实验室承担的是应用基础研究功能。本文利用国家重点实验室来度量基础研究发展,可进一步区分纯基础研究和应用基础研究对企业技术创新的影响。第三,已有国家重点实验室研究的文献重点探讨的是实验室建设的本身绩效,但对实验室建设所产生的经济社会影响的关注不够。本文通过研究国家重点实验室对企业技术创新的影响,可进一步拓展相关文献,并为国家重点实验室的城市布局提供启示。

三、国家重点实验室建设背景与理论分析 (一) 国家重点实验室建设背景国家重点实验室是依托一级法人单位建设、具有相对独立的人事权和财务权的科研实体。在改革开放初期,针对当时国家基础研究实力薄弱的问题,1984年由原国家计委牵头实施了国家重点实验室建设计划。1998年国务院机构改革后,国家重点实验室建设和运行职能统一由科技部管理(易高峰,2009)。2003年为提升地方基础研究水平,科技部围绕区域经济社会发展需求,与地方开始建设一批具有区域特色应用基础研究的省部共建国家重点实验室培育基地。2006年为加强国家技术创新体系建设,依托企业和转制院所开始建设企业国家重点实验室。2008年中央财政设立了国家(重点)实验室专项经费,国家重点实验室迎来新的战略机遇期(卞松保等,2011)。2018年科技部、财政部联合发布《关于加强国家重点实验室建设发展的若干意见》,以进一步完善国家重点实验室发展体系。经过这一系列的建设历程,中国已形成学科国家重点实验室、省部共建国家重点实验室、企业国家重点实验室三位一体的国家重点实验室体系,成为国家创新体系的重要组成部分、中国基础研究和应用基础研究的核心基地,为国家原始创新能力的持续增长提供了有力保障(卞松保等,2011)。

根据科技部国家重点实验室年度报告的数据显示,截止到2016年底,中国共有国家重点实验室452家,其中学科国家重点实验室254家,占比56.19%,企业国家重点实验室177家,占比39.16%,省部共建国家重点实验室21家,占比4.65%。这些国家重点实验室分布在地球科学、医学科学、数理科学、信息科学、材料科学、化学科学等广泛的基础研究和应用基础研究领域,共同支撑起了中国基础研究的体系化协同化发展。如表 1所示,学科国家重点实验室承担或参与的项目获得国家级奖励的比重占据了半壁江山,如果加上企业国家重点实验室和省部共建国家重点实验室的获奖,比重还会进一步提升。国家自然科学奖一等奖作为代表中国最高基础研究水平的一个奖项,2016年核探测与核电子学国家重点实验室完成的“大亚湾反应堆中微子实验发现的中微子振荡新模式”获得唯一的1项国家自然科学奖一等奖。数据表明,国家重点实验室是中国基础研究的中坚力量,并代表了中国基础研究的高水平发展。

| 表 1 学科国家重点实验室获得国家级奖励情况(2016年) |

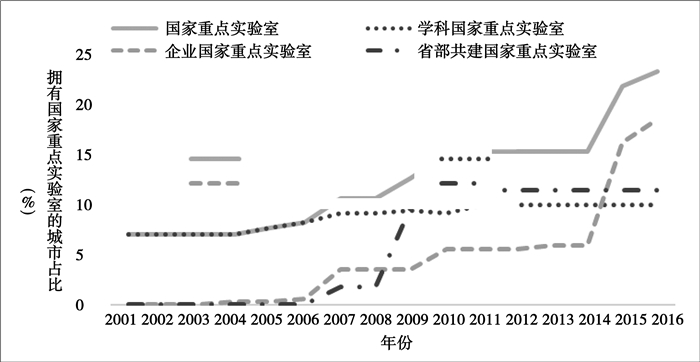

由于本文从城市层面利用国家重点实验室建设来探讨基础研究发展对企业技术创新的影响,因此我们可进一步分析国家重点实验室建设的城市分布情况。由图 1所示,2001-2016年间国家重点实验室的建设呈现出阶段性的特征。2001-2004年间,拥有国家重点实验室的城市比重一直为7.1%;2005-2011年间,拥有国家重点实验室的城市比重从7.7%持续上升到15.4%;2012-2014年间,国家没有新增国家重点实验室;2015-2016年,国家加速布局国家重点实验室,比重分别为21.9%和23.4%。由此可见,中国452家国家重点实验室主要向79个城市布局,聚集趋势较为明显。从三类国家重点实验室的情况来看,学科国家重点实验室的布局较为缓慢;企业国家重点实验室在2015-2016年的城市布局加快,2016年18.6%的城市拥有企业国家重点实验室;2007-2010年间,国家加速省部共建实验室的布局,拥有省部共建国家重点实验室的城市比重从1.8%上升到11.5%,而后并未新增省部共建国家重点实验室。

|

图 1 拥有国家重点实验室的城市占比

数据来源:科技部“2016国家重点实验室年度报告”。 资料来源:作者自制。 |

基础研究是一项增进人类对物质世界一般性认知的基本研究活动,其没有具体的商业目的(Nelson,1959)。技术创新指生产技术的创新,包括开发新技术,或者将已有的技术进行应用创新,具有明确的商业目的,是企业竞争优势的重要来源。基础研究活动将扩充人类知识库,进而驱动企业的技术创新活动(Klevorick et al., 1995)。一个著名的例子是,基于半导体材料的基础研究,1948年贝尔实验室开发了晶体管。技术创新水平与研发要素的区域聚集密切相关,因为研发要素的区域聚集能够形成“公共知识池”,进而产生显著的知识溢出效应(王春杨、孟卫东,2019)。Buzard et al.(2020)的研究表明,R&D实验室具有明显的地理聚集效应,进而产生本地化的知识溢出效应。因此,可以推断,国家重点实验室作为基础研究和应用基础研究的重要基地,将会对企业技术创新产生重要的影响,其中最主要的机制在于知识溢出机制。国家重点实验室运行机制的基本原则是“开放、流动、联合、竞争”,也由此可见国家希望通过国家重点实验室的开放式创新来推动国家整体创新水平的提升。一方面,国家重点实验室承担着培养基础研究人才的重要职能,其中有部分人才会流动到企业,这种基础研究人才向企业的流动,会增强基础研究成果与企业创新需求之间的交流与碰撞,进而促进企业技术创新水平的提升(Davis and Dingel, 2019)。另一方面,国家重点实验室极为强调与各类创新主体的国内外交流合作(杨芳娟等,2019),这不仅可以加快基础研究成果的分享,扩充“公共知识池”,而且能够解决企业创新资源短缺的问题,进而有助于提升企业的技术创新能力。基于上述分析,可以引出本文的第一个研究假设:

H1:国家重点实验室将通过基础研究的知识溢出机制促进企业技术创新能力的提升。

中国的国家重点实验室分为学科国家重点实验室、省部共建国家重点实验室、企业国家重点实验室三类,不同类型实验室承担的使命和目标是不一致的。学科国家重点实验室以提升原始创新能力为目标,重点开展纯基础研究;省部共建国家重点实验室以提升区域创新能力和地方基础研究能力为目标,主要开展具有区域特色的应用基础研究;企业国家重点实验室以提升企业自主创新能力和核心竞争力为目标,围绕产业发展共性关键问题,主要开展应用基础研究等。已有研究表明,基础研究由于追求的是一般性的原理和知识,通常不产生直接的经济效应,需要与应用研究实现深度融合,基础研究方能产生良好的经济效应(Henard and Mcfadyen, 2005)。特别地,企业国家重点实验室的设立能够激发企业参与应用基础研究的积极性,不断提升其技术吸收能力,并通过发展某些技能、方法和专业网络来利用外部科学,促进其技术创新能力的显著提升(Pavitt,1991;Martínez-Senra et al., 2015)。我们可以推断,与承担纯基础研究功能的学科国家重点实验室相比,承担应用基础研究的省部共建与企业国家重点实验室对企业技术创新的推动作用更为明显。进一步,研究表明,基础研究与应用研究之间存在一个最优的研发结构(Prettner and Werner, 2016;黄苹,2013),这也就是说过度的基础研究或过度的应用研究都会拖累经济增长。如果将基础研究到应用基础研究看成一个研究图谱,学科国家重点实验室在图谱的左端,企业国家重点实验室在图谱的右端,省部共建国家重点实验室在图谱的中间。因此,省部共建国家重点实验室更为接近理论上的最优研发结构,从而对企业技术创新的推动作用最大。基于上述分析,可以得到本文的第二个研究假设:

H2:省部共建国家重点实验室、企业国家重点实验室、学科国家重点实验室对企业技术创新的推动作用依次递减。

基础研究的发展还是一项制度性的活动,基础研究向应用研究的转化受到市场环境深刻的影响(金杰等,2018)。基础研究是一项高风险高成本的活动,其对资金投入的需求比较大。基础研究经费除了来自政府科技财政投入,也有相当一部分来自于社会资本的补充,而社会资本的介入受到地区金融市场的影响。金融市场的发展能够丰富融资渠道的多样性,缓解融资约束,激励社会资本介入基础研究活动(金杰等,2018;Song et al., 2018)。进一步,基础研究具有极强的外部性,社会资本是否有动力介入基础研究领域还受到知识产权保护的影响。如果知识产权保护制度能够保护社会从事基础研究所获得的经济利润,社会资本将有动力从事基础研究活动。由于国家重点实验室的一部分研发经费来自于企业的资助,因此国家重点实验室与企业技术创新之间的关系就会受到地区市场环境的影响。此外,如果一个地区拥有良好的制度环境确保产学研合作的深度开展,这就有利于加强国家重点实验室与企业之间的开放合作,实现基础研究与应用研究的深度融合,进而提升企业技术创新能力(Henard and Mcfadyen, 2005)。产学研合作过程中,如果企业具有很强的吸收能力,更有可能将国家重点实验室的基础研究成果产业化,实现技术创新能力的提升(Martínez-Senra et al., 2015)。中国西中东部地区的市场和制度环境是逐渐变好的(王小鲁等,2017),同时东部地区企业的吸收能力也要强于中西部地区,因此我们可以推断在不同的地区国家重点实验室建设对企业技术创新的影响不同,从而可以得到本文的第三个研究假设:

H3:东中西部地区国家重点实验室建设对企业技术创新的正向影响逐渐减弱。

四、研究设计 (一) 计量模型与变量说明本文拟利用城市层面的数据从国家重点实验室建设的角度探讨基础研究发展对企业技术创新的影响。王文、孙早(2016)使用省级面板数据研究了基础研究对全要素生产率的影响,与本文的实证思路相似,因此借鉴他们的研究,构建如下所示的计量模型,以展开本文的实证研究。

| $ Innovatio{n_{it}} = {\alpha _0} + {\alpha _1}La{b_{it}} + \beta Ct{r_{it}} + {\eta _i} + {v_t} + {\varepsilon _{it}} $ | (1) |

其中,i代表城市,t代表年份,ε为随机误差项,其余变量的详细说明如下。

Innovation是本文的被解释变量,代表企业的技术创新能力。城市层面企业技术创新能力的指标来源于寇宗来、刘学悦(2017)的研究。采用他们的指数的原因在于,基于企业的发明专利,通过专利更新模型计算了专利的价值,进而将每个专利的价值加总到城市层面,得到城市创新指数。由于企业创新形式的多样性,他们还通过新成立企业数据计算了城市创业指数。将创新指数与创业指数结合起来便得到了衡量一个城市企业技术创新能力的城市创新力指数。由此可见,寇宗来、刘学悦(2017)构造的城市创新力指数不仅反映了城市企业技术创新的活力,更反映了企业技术创新的质量和价值。Popp(2017)、蔡勇峰等(2019)等人也使用了专利价值来衡量技术创新能力,只不过他们利用的是专利引文数量来度量专利价值,相比之下,本文的代理变量更为全面和准确。

Lab是我们关注的核心解释变量,表示一个城市的基础研究发展水平。与现有的研究不同,本文不再将利用研发经费投入来度量基础研究发展水平,这主要是因为基础研究的发展涉及制度、平台、人员、经费等多方面内容的建设,单靠研发经费投入难以准确衡量基础研究的发展水平。由于国家重点实验室是中国实施基础研究和应用基础研究的重要载体,是基础研究多方面建设的综合体现,因此本文利用一个城市所拥有的国家重点实验室数量来度量该城市的基础研究发展水平。一般国家不会在一个城市布局同一个基础研究领域的多个国家重点实验室,因此一个城市的一个国家重点实验室就代表了一类基础研究领域。国家重点实验室的数量不仅代表了城市基础研究的规模和水平,也代表了高水平基础研究的多样性。国家重点实验室数量越多,说明城市基础研究发展水平越高。

Ctr代表控制变量,用以缓解由遗漏重要解释变量所带来的内生性问题。参考于文轩、许成委(2016)、张龙鹏等(2020)的研究,本文控制了以下城市层面的控制变量。①人力资本(HC)。人力资本水平利用每万人在校大学生人数来度量,研究中取自然对数。②科技财政支出(STE)。利用科技财政支出占财政支出的比重来衡量城市的科技财政支出水平,同时也表征财政支出结构。③人口密度(PD)。人口密度定义为每平方公里的常住人口数,并取自然对数。④外商直接投资(FDI)。本文利用外商直接投资占地区生产总值的比重衡量城市的外商直接投资水平。⑤信息基础设施(II)。信息基础设施利用每百人中移动电话用户数来度量,研究中取自然对数。⑥劳动力成本(Cost)。劳动力成本利用城市职工平均工资的自然对数度量。

η表示城市固定效应,用以控制不随时间变化的城市特征变量,如城市地理特征;ν表示年份固定效应,用以控制不随城市变化的时间特征变量,如国家宏观政策冲击。

(二) 数据来源本文的数据来自于三个部分。其一,企业技术创新的数据来自于寇宗来、刘学悦(2017)的研究报告。由于研究报告汇报的数据跨度为2001-2016年,因此本文研究的时间范围也在此区间。其二,本文首先通过科技部公布的“2016国家重点实验室年度报告”获得国家重点实验室的具体名单,共254家国家重点实验室。在此基础上,通过网络搜索获得每家国家重点实验室成立的年份,进而得到各个城市每年所拥有的国家重点实验室数。其三,控制变量的相关数据来源于2002-2017年的中国城市统计年鉴。根据变量的测度和数据来源的说明,表 2汇报了本文研究变量的描述性统计。

| 表 2 变量的描述性统计 |

根据公式(1)所示的计量模型,本文采用普通最小二乘法估计了国家重点实验室建设对企业技术创新的影响,基本回归结果如表 3第(1)列至第(3)列所示。表 3采取逐步加入控制变量的方式,探讨了国家重点实验室建设与企业技术创新之间的关系。第(1)列未加入任何控制变量,Lab的估计系数显著为正,表明国家重点实验室建设与企业技术创新之间存在显著的正相关关系,由于遗漏重要解释变量,还不能得出明确的因果关系。第(2)列控制了城市固定效应和年份固定效应,Lab的估计系数在1%的显著性水平上为正,并且系数要大于第(1)列的估计结果,可见遗漏重要解释变量将会低估国家重点实验室建设的企业技术创新促进效应。进一步,第(3)列加入了人力资本、科技财政支出占比、人口密度等控制变量,Lab的估计系数依然显著为正。表 3的基本回归结果表明,在城市层面,国家重点实验室的建设能够推动中国企业技术创新能力的提升,进而说明基础研究的发展具有显著的企业技术创新促进效应,中国可以以国家重点实验室为依托调整和优化基础研究布局。

| 表 3 国家重点实验室建设与企业技术创新的回归结果 |

在明确国家重点实验室建设对企业技术创新具有正向影响的基础上,我们根据理论分析的研究假设,检验知识溢出机制是否存在。如果知识的空间溢出机制是存在的,那我们应该可以看到其他城市的国家重点实验室建设会对本市的企业技术创新产生正向影响。因此,参考Ling et al.(2018)、余丽甜、詹宇波(2018)的做法,计算省内除本市外其他城市国家重点实验室数量的均值(Lab_)来度量省内其他城市国家重点实验室建设的情况,相应的回归结果如表 3的第(4)列所示。回归结果显示,Lab_的估计系数在1%的显著性水平上为正,表明省内其他城市国家重点实验室的数量越多,本市的企业技术创新能力越强,这也就是说国家重点实验室建设通过知识的空间溢出机制推动了企业的技术创新。结合基本回归结果的结论,可以认为本文的研究假设1是成立的,即国家重点实验室通过基础研究的知识溢出机制促进了企业技术创新能力的提升。

(二) 不同类型国家重点实验室对企业技术创新的影响由于学科国家重点实验室、省部共建国家重点实验室、企业国家重点实验室在国家基础研究体系中所扮演的角色存在一定的差异,因此这三类实验室对企业技术创新的影响可能也存在差异性,表 4便探讨了这种差异性。由表可知,学科、省部共建、企业国家重点实验室的估计系数均显著为正,这说明三类实验室均能促进企业技术创新能力的提升。但值得关注的是,它们的估计系数存在显著的差异。省部共建国家重点实验室的估计系数最大,为37.61;企业国家重点实验室的估计系数次之,为25.36;科学国家重点实验室的估计系数最小,为10.34。由此说明,省部共建、企业、学科国家重点实验室对企业技术创新的推动作用依次递减,进而检验了本文的第二个研究假设。表 4的回归结果表明,如果从提升企业技术创新能力的角度看,国家可以适当提升省部共建、企业国家重点实验室的区域布局,加强区域和产业的应用基础研究。

| 表 4 不同类型国家重点实验室对企业技术创新影响的回归结果 |

三类国家重点实验室对企业技术创新的影响存在差异的原因在于,学科国家重点实验室承担的是纯基础研究,省部共建国家重点实验室和企业国家重点实验室承担的是面向区域和产业重大需求的应用基础研究。相比之下,省部共建、企业国家重点实验室更能针对企业的发展需求,与应用研究展开协同合作,突破制约企业发展的基础性技术难题。相关的研究也表明,基础研究与应用研究的协同合作更能带来企业技术创新能力的显著提升(Henard and Mcfadyen, 2005)。因此,省部共建、企业国家重点实验室对企业技术创新的促进作用要大于学科国家重点实验室。另外,省部共建国家重点实验室的促进作用大于企业国家重点实验室的原因可能有两方面。一方面,省部共建国家重点实验室的数量相对较少,城市布局一个省部共建国家重点实验室的边际效应大于企业国家重点实验室。另一方面,省部共建国家重点实验室承担的基础研究功能介于学科国家重点实验室和企业国家重点实验室之间,发挥着承上启下的作用,既具有纯基础研究的原始创新作用,又能与应用研究实现有效对接。

(三) 不同地区国家重点实验室对企业技术创新的影响东中西部地区基础研究发展的演变轨迹存在显著的地区异质性(张龙鹏、王博,2020),同时东中西部地区的经济社会发展水平也不同,这就有可能导致国家重点实验室对企业技术创新的影响存在地区异质性。本文将实证检验这一异质性是否存在。在本文的研究中,东部地区包括的省份为北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东、海南;中部地区包括的省份为黑龙江、吉林、山西、安徽、江西、河南、湖北、湖南;西部地区包括的省份为四川、重庆、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆、广西、内蒙古。根据地区分组,表 5汇报了东中西部国家重点实验室影响企业技术创新的回归结果。

| 表 5 不同地区国家重点实验室对企业技术创新影响的回归结果 |

由表 5可知,在东部地区,Lab的估计系数为8.04,通过1%的显著性检验;在中部地区,Lab的估计系数为6.09,通过1%的显著性检验;在西部地区,Lab的估计系数为2.14,通过10%的显著性检验。回归结果表明,国家重点实验室对企业技术创新的促进作用由东向西逐渐递减,经济发展水平越高,国家重点实验室的企业技术创新效应越强,从而验证了本文的研究假设3。导致存在地区异质性的原因可能来自于三个方面。其一,东中部地区国家重点实验室数量高于西部,并且东中部地区国家重点实验室的基础研究水平也要高于西部地区,这就使得东中部地区国家重点实验室更有能力帮助当地企业突破关键核心技术问题。其二,相比西部地区,东中部地区企业拥有更强的技术吸收能力,这就使得企业更有能力将基础研究和应用基础研究的成果内在化和商业化,以快速提升自身的技术创新能力。其三,东中部地区拥有更好的知识产权环境、融资环境等制度环境,良好的制度环境有助于基础研究与产业应用研究的深度融合,进而带来企业技术创新能力的提升。

六、内生性处理前文已从国家重点实验室建设的角度就基础研究发展对企业技术创新的影响展开了详细的研究与讨论,但研究结论还会受到内生性的影响。本文可能的内生性存在两个方面:一方面是遗漏共同冲击变量,比如在创新环境和创新基础比较好的地区,申请国家重点实验室和企业技术创新都会更容易;另一方面是企业技术创新不仅仅是基础研究的结果,也可能作为需求源头推动基础研究发展。因此,本节将从这两个方面着力解决研究过程中可能会遇到的内生性问题。

(一) 遗漏共同冲击变量所带来的内生性处理大部分国家重点实验室尤其是学科国家重点实验室是依托高校建设的,因此高校较多的城市国家重点实验室数量也较多,同时高校也能促进城市的企业技术创新。为了处理遗漏高校数量可能带来的内生性问题,表 6的Panel A在前面回归的基础上控制了高校数量(University)。Panel A的回归结果显示,在全样本中,国家重点实验室的估计系数在1%的显著性水平上为正,但高校数量的估计系数未通过显著性检验,这说明考虑遗漏高校数量问题后国家重点实验室建设对企业技术创新的促进作用依然是成立的。从不同类型国家重点实验室的回归结果看,在控制高校数量后,省部共建、企业、学科国家重点实验室的企业技术创新促进作用依次递减的结论没有改变。在分区域的回归结果中,东部和中部地区国家重点实验室的估计系数显著为正,且东部估计系数比中部大40.92%,但西部国家重点实验室的估计系数为负,未通过显著性检验,可见控制高校数量后,国家重点实验室对企业技术创新的促进作用依然是由东向西依次递减。

| 表 6 遗漏共同冲击变量所带来的内生性处理的回归结果 |

高校数量在一定程度上反映了一个城市的创新基础,进一步本文还将排除创新环境这一共同冲击因素的影响。知识产权保护、技术成果转化市场等都是创新环境的重要维度,表 6的Panel B控制了省份层面的知识产权保护(IPR)、技术成果转化市场(Market)对企业技术创新的影响。知识产权保护、技术成果转化市场的评价数据来源于樊纲、王小鲁(2010)的研究报告。由于这份研究报告只汇报了1997-2007年的数据,因此Panel B的研究时间范围为2001-2007年。从Panel B的回归结果来看,在考虑了创新环境的共同影响后,文章提出的三个研究假设依然是成立的。

(二) 双向因果关系带来的内生性处理除了遗漏共同冲击变量所带来的内生性问题外,本文的研究结论还会受到双向因果关系带来的内生性影响,因为企业技术创新不仅仅是基础研究的结果,也可能作为需求源头推动基础研究发展。为解决该问题,本文使用国家重点实验室建设的滞后一期作为工具变量,然后利用2SLS对研究建设进行再检验,相应的回归结果如表 7所示。根据全样本回归结果,国家重点实验室的估计系数仍然在1%的显著性水平上为正,表明了国家重点实验室建设促进了企业技术创新。此外,省部共建、企业、学科国家重点实验室的估计系数依此递减,东中西部地区国家重点实验室的估计系数也依此递减。表 7的回归结果表明,当考虑双向因果关系的内生性问题后,本文的三个研究假设依然成立。

| 表 7 双向因果关系所带来的内生性处理的回归结果 |

本文基于城市层面2001-2016年的数据从国家重点实验室建设的角度探讨了基础研究发展对企业技术创新的影响,这不仅可以更为全面地度量中国的基础研究发展,而且可以检验国家重点实验室建设的成效。本文的实证研究结果表明,国家重点实验室的建设显著提升了中国企业的技术创新能力,基础研究具有显著的企业技术创新促进效应。从异质性分析的结果来看,省部共建、企业、学科国家重点实验室的企业技术创新效应依次递减,表明应用基础研究的企业技术创新驱动效应要强于纯基础研究;国家重点实验室对企业技术创新的促进作用由东向西依次递减,说明随着地区制度与市场环境的完善,基础研究越能发挥其对企业技术创新的促进作用。上述研究结论经内生性处理后依然成立。本文的研究结论可为中国基础研究的调整和优化提供以下政策启示。

第一,加快国家重点实验室的建设步伐,明确各类实验室的建设目标。国家应向尚未布局实验室的城市加快国家重点实验室的布局,增强区域基础研究实力,全面提升企业技术创新能力。如果城市尚不具有布局国家重点实验室的条件,也应支持和指导城市加快省级重点实验室的布局。由于各类实验室对企业技术创新的推动具有差异性,因此对于学科国家重点实验室不应过分强调基础研究成果的技术转化,应聚焦原始创新成果的产出,而对于省部共建、企业国家重点实验室应加强面向区域和产业重大需求的应用基础研究,主要目标是推动企业技术创新能力的提升。当前省部共建国家重点实验室数量偏少,但对企业技术创新能力的促进作用最大,因此国家可考虑在总量控制的情况下增加省部共建国家重点实验室的城市区域布局。

第二,加强基础研究的制度建设。国家重点实验室建设影响企业技术创新的区域异质性说明完善相关制度有助于增进基础研究的企业技术创新促进效应,可从以下几个方面着手完善基础研究的制度建设。首先,在法律法规和学术伦理框架下,加强国家重点实验室基础研究数据库建设,实现基础研究数据的开放、共享与利用。其次,在有条件的城市试点探索知识产权证券化,规范有序建设知识产权和科技成果产权交易中心。再次,面向粤港澳大湾区、长三角、成渝等地区设立类似欧盟科研基金的基础研究融资机构,推动区域基础研究实力的整体提升。最后,建立以研究人员为中心的基础研究制度,改革基础研究项目的评审、资助、管理、评估体系,增强研究人员在基础研究中权威性与自主性,着力于培养全球最具影响力的科学家。

第三,调整和优化东中西部地区国家重点实验室的区域布局。国家重点实验室的区域布局需要从国家整体创新驱动发展战略的角度去考虑,做到各个地区有重点、有差异,合力推动创新型国家的建设。从提升企业技术创新能力的目标出发,西部地区可加快企业国家重点实验室的建设和布局,强化面向产业重大需求的应用基础研究,实现产业关键核心技术的突破;东部地区应强化面向区域重大需求的应用基础研究,加快省部共建国家重点实验室的建设和布局,以最大限度提升企业技术创新能力;学科国家重点实验室的布局可向东中部地区倾斜,但布局和建设过程中要与区域已有的基础研究优势相结合,推进学科的交叉融合。

| [] |

卞松保、柳卸林、吕萍, 2011, “国家实验室在原始创新中作用的实证研究”, 《统计研究》, 第 6 期, 第 55-59 页。 |

| [] |

蔡勇峰, 2019, “基础研究对技术创新的作用机理——来自动力电池的实证”, 《科研管理》, 第 6 期, 第 65-76 页。 |

| [] |

程鹏、柳卸林、陈傲、何郁冰, 2011, “基础研究与中国产业技术追赶——以高铁产业为案例”, 《管理评论》, 第 12 期, 第 48-57 页。 |

| [] |

樊纲、王小鲁, 2010, 《中国市场化指数: 各地区市场化相对进程2009年报告》, 北京: 经济科学出版社。 |

| [] |

黄苹, 2013, “R & D投资结构增长效应及最优基础研究强度”, 《科研管理》, 第 8 期, 第 53-57 页。 |

| [] |

李蕾蕾、黎艳、齐丹丹, 2018, “基础研究是否有助于促进技术进步?——基于技术差距与技能结构的视角”, 《科学学研究》, 第 1 期, 第 37-48 页。 |

| [] |

李平、李蕾蕾, 2014, “基础研究对后发国家技术进步的影响——基于技术创新和技术引进的视角”, 《科学学研究》, 第 5 期, 第 677-686 页。DOI:10.3969/j.issn.1003-2053.2014.05.005 |

| [] |

李平、李蕾蕾, 2013, “基于中国地区差异及门槛回归的基础研究与技术进步实证分析”, 《管理学报》, 第 12 期, 第 1810-1817 页。 |

| [] |

柳卸林、何郁冰, 2011, “基础研究是中国产业核心技术创新的源泉”, 《中国软科学》, 第 4 期, 第 104-117 页。 |

| [] |

吕萍、柳卸林, 2011, “开放性对科学创新和技术创新的影响——以国家重点实验室为例”, 《中国管理科学》, 第 6 期, 第 185-192 页。 |

| [] |

蒋殿春、王晓娆, 2015, “中国R & D结构对生产率影响的比较分析”, 《南开经济研究》, 第 2 期, 第 59-73 页。 |

| [] |

金杰、赵旭、赵子健, 2018, “市场环境对高校基础研究向企业应用研究转化的影响力研究”, 《上海交通大学学报(哲学社会科学版)》, 第 3 期, 第 33-44 页。 |

| [] |

寇宗来、刘学悦, 2017, "中国城市和产业创新力报告2017", 复旦大学产业发展研究中心工作论文。 |

| [] |

聂继凯、危怀安, 2017, “国家重点实验室创新资源捕获过程实证研究”, 《科研管理》, 第 9 期, 第 69-76 页。 |

| [] |

眭纪刚、连燕华、曲婉, 2013, “企业的内部基础研究与突破性创新”, 《科学学研究》, 第 1 期, 第 141-148 页。 |

| [] |

孙早、许薛璐, 2017, “前沿技术差距与科学研究的创新效应——基础研究与应用研究谁扮演了更重要的角色”, 《中国工业经济》, 第 3 期, 第 5-23 页。 |

| [] |

王春杨、孟卫东, 2019, “基础研究投入与区域创新空间演进——基于集聚结构与知识溢出视角”, 《经济经纬》, 第 2 期, 第 1-8 页。 |

| [] |

王婉娟、危怀安, 2018, “内部创新网络对协同创新能力的影响机理——基于国家重点实验室的实证研究”, 《科研管理》, 第 1 期, 第 143-152 页。 |

| [] |

王婉娟、危怀安, 2016, “协同创新能力评价指标体系构建——基于国家重点实验室的实证研究”, 《科学学研究》, 第 3 期, 第 471-480 页。 |

| [] |

王文、孙早, 2016, “基础研究还是应用研究: 谁更能促进TFP增长——基于所有制和要素市场扭曲的调节效应分析”, 《当代经济科学》, 第 6 期, 第 23-33 页。 |

| [] |

王小鲁、樊纲、余静文, 《中国分省份市场化指数报告(2016)》, 北京: 社会科学文献出版社。 |

| [] |

肖广岭, 2005, “中国基础研究经费占R & D经费的比例多大为宜”, 《科学学研究》, 第 2 期, 第 197-203 页。 |

| [] |

严成樑、龚六堂, 2013, “R & D规模、R & D结构与经济增长”, 《南开经济研究》, 第 2 期, 第 3-1 页。 |

| [] |

杨超、危怀安, 2019, “政策助推、创新搜索机制对科研绩效的影响——基于国家重点实验室的实证研究”, 《科学学研究》, 第 9 期, 第 1651-1659 页。 |

| [] |

杨芳娟、梁正、薛澜、田人合, 2019, “国家重点实验室建设计划的运行成效分析”, 《科学学与科学技术管理》, 第 2 期, 第 26-39 页。 |

| [] |

杨立岩、潘慧峰, 2003, “人力资本、基础研究与经济增长”, 《经济研究》, 第 4 期, 第 72-78 页。 |

| [] |

易高峰, 2009, “国家重点实验室建设的回顾与思考: 1984-2008”, 《科学管理研究》, 第 4 期, 第 35-38 页。 |

| [] |

余丽甜、詹宇波, 2018, “家庭教育支出存在邻里效应吗?”, 《财经研究》, 第 8 期, 第 61-73 页。 |

| [] |

于文轩、许成委, 2016, “中国智慧城市建设的技术理性与政治理性——基于147个城市的实证分析”, 《公共管理学报》, 第 4 期, 第 127-138 页。 |

| [] |

张龙鹏、王博, 2020, “国际比较视野下的中国基础研究: 基本特征、资助体系与公共政策”, 《科技管理研究》, 第 15 期, 第 34-41 页。 |

| [] |

张龙鹏、钟易霖、汤志伟, 2020, “智慧城市建设对城市创新能力的影响研究——基于中国智慧城市试点的准自然试验”, 《软科学》, 第 1 期, 第 83-89 页。 |

| [] |

张小筠, 2019, “基于增长视角的政府R & D投资选择——基础研究或是应用研究”, 《科学学研究》, 第 9 期, 第 1598-1608 页。 |

| [] |

Aghion P., P. Howitt, 1996, "Research and Development in the Growth Process". Journal of Economic Growth, 1(1), 49–73.

DOI:10.1007/BF00163342 |

| [] |

Buzard K., G. A. Carlino, R. M. Hunt, J. Car, T. E. Smith, 2020, "Localized Knowledge Spillovers: Evidence from the Spatial Clustering of R & D Labs and Patent Citations". Regional Science and Urban Economics, 81(C), 45–60.

|

| [] |

Carayol N., M. Matt, 2004, "Does Research Organization Influence Academic Production? Laboratory Level Evidence from a Large European University". Research Policy, 33(8), 1081–1102.

|

| [] |

Czarnitzki D., S. Thorwarth, 2012, "Productivity Effects of Basic Research in Low-Tech and High-Tech Industries". Research Policy, 41(9), 1555–1564.

|

| [] |

Davis D., J. Dingel, 2019, "A Spatial Knowledge Economy". American Economic Review, 109, 153–170.

|

| [] |

Gersbach, H. and G. Sorger, 2009, "Hierarchical Growth: Basic and Applied Research", Center of Economic Research at ETH Zurich Working Paper, No. 09/118.

|

| [] |

Griliches Z., 1986, "Productivity, R & D, and the Basic Research at the Firm Level in the 1970's". American Economic Review, 76(1), 141–154.

|

| [] |

Ha J., J. Y. Kim, J. W. Lee, 2009, "The Optimal Structure of Technology Adoption and Creation: Basic versus Development in the Presence of Distance to Frontier". Asian Economic Journal, 23(3), 373–395.

|

| [] |

Henard D. H., M. A. Mcfadyen, 2005, "The Complementary Roles of Applied and Basic Research: A Knowledge-Based Perspective". Journal of Product Innovation Management, 22(6), 503–514.

|

| [] |

Klevorick A. K., R. C. Levin, R. R. Nelson, S. G. Winter, 1995, "On the Sources and Significance of Interindustry Differences in Technological Opportunities". Research Policy, 24(2), 185–205.

|

| [] |

Lichtenberg F. R., D. Siegel, 1991, "The Impact of R & D Investment on Productivity-New Evidence Using Linked R & D-LRD Data". Economic Inquiry, 29(2), 203–229.

|

| [] |

Ling C., A. Q. Zhang, X. P. Zhen, 2018, "Peer Effects in Consumption among Chinese Rural Households". Emerging Markets Finance and Trade, 54(10), 2333–2347.

|

| [] |

Luintel K. B., M. Khan, 2011, "Basic, Applied and Experimental Knowledge and Productivity: Further Evidence". Economics Letters, 111(1), 71–74.

|

| [] |

Mansfield E., 1980, "Basic Research and Productivity Increase in Manufacturing". American Economic Review, 70(5), 863–873.

|

| [] |

Martínez-Senra A. I., M. A. Quintas, A. Sartal, X. H. Vazquez, 2015, "How Can Firms' Basic Research Turn into Product Innovation? The Role of Absorptive Capacity and Industry Appropriability". IEEE Transactions on Engineering Management, 62(2), 205–216.

|

| [] |

Meyer-Krahmer F., U. Schmoch, 1998, "Science-Based Technologies: University-Industry Interactions in Four Fields". Research Policy, 27(8), 835–851.

|

| [] |

Nelson R. R., 1959, "The Simple Economics of Basic Scientific Research". Journal of Political Economy, 67(3), 297–306.

|

| [] |

Pavitt K., 1991, "What Makes Basic Research Economically Useful?". Research Policy, 20(2), 109–119.

|

| [] |

Prettner K., K. Werner, 2016, "Why It Pays off to Pay Us Well: The Impact of Basic Research on Economic Growth and Welfare". Research Policy, 45(5), 1075–1090.

|

| [] |

Popp D., 2017, "From Science to Technology: The Value of Knowledge from Different Energy Research Institutions". Research Policy, 46(9), 1580–1594.

|

| [] |

Song J., Z. Su, X. Nie, 2018, "Does Development of Financial Markets Help Firm Innovation? Evidence from China". Economic and Political Studies, 6(2), 194–208.

|

| [] |

Toole A. A., 2012, "The Impact of Public Basic Research on Industrial Innovation: Evidence from the Pharmaceutical Industry". Research Policy, 41(1), 1–12.

|