十一届三中全会以来,中国经历了长达40年的持续高速增长,这称之为“中国增长奇迹”。大量的文献将这归结为思想和行动上高度共识的“政府治理模式”,并为其贴上了“中国式联邦主义”(Market-Preserving Federalism)的标签(杨其静、聂辉华,2008;杨其静、杨婧然,2019)。这种中国特色的政府治理模式“搞对了激励”,为地方发展经济提供了制度动力(张军,2005)。经济增长在地方官员考核体系中被提到了非常重要的地位:为晋升而竞争,衍生成为GDP和利税竞争(王文琦,2013)。为增长而竞争的过程中,地方政府采取了一系列政策和措施来吸引人才、资本、创新要素、技术等。为了吸引要素的流入,地方政府在不同时期采取了不同的政策工具和激励措施,提供了土地供给、财政激励、营商环境优化、市场化改革等政策租。

自2003年秦沈客运专线以来,中国高铁极大地改变了国民的生活方式,加速了沿线地区要素、信息和知识的流动,并改变了物理时空和人们所感知时空,使得区域之间的时空距离被“吞噬”了。对于地方发展而言,尽管高铁设站需要巨大的前期投资,但建设资金主要出自“上面”,地方主要负责征地拆迁等费用。从收益端来看,高铁能促进制造业聚集,推动新技术、新装备、新材料工业的发展,并加快人员、物资、资金、信息流动,促进沿线资源开发(陈强远、黄阳华,2018)。因此,高铁不仅是现代社会更高效、快捷、舒适的通行方式,也是地方招商引资的城市名片,是一条通往人流、物流、资金流的“财富之路”。因此,围绕高铁的走线、设站等,地方政府上下呼应官民合力,争路、抢站运动逐渐白热化。例如,2009年上海-昆明高铁规划制定时,娄底与邵阳这一对邻居城市的高铁争夺站在全国范围内首先开启了一个先例;而郑州-万州高铁规划时,湖北十堰市和襄阳市更是经历了长达五年的争斗,而河南邓州市和新野这两座城市的民间团体则发起各种形式的保路活动(见表 1)。

| 表 1 近年来中国高铁站点争夺的事件 |

在地方的高铁站点争夺中,有两个特征体现得非常明显:地方官员牵头和中小城市主导。高铁通过影响劳动力、商品、创新要素等资源的空间配置,能提升城市形象、助推房地产并进一步拉动地方经济。为了发挥高铁对本辖区的溢出效应,地方官员除了通过造势、发起运动等参与高铁站点争夺以外,还直接与高铁规划和建造方进行商谈,并通过全国两会发声等形式引导舆论和公众关注以提高本辖区设站的竞争优势或筹码。而高铁线路规划通常采取“省会优先、其他取直”的基本原则,导致中小城市往往成为了高铁线路的被冷落方。而这些地区通常已有的铁路基础设施相对较差,因此对高铁线路的需求也相对更迫切。因此,在解释地方官员牵头、中小城市主导的中国高铁站点争夺时,现有研究主要将其归结为:高铁带来的政治与经济利益,是地方官员争夺高铁站点的主要动机。

高铁的出现,也掀起了学术界的“高铁热”,重点研究了高铁的资源空间配置效应(Levinson,2012;Cao et al., 2013;Monzón et al., 2013;Zheng and Kahn, 2013;Chandra and Vadali,2014;Shaw et al., 2014;蒋海兵等,2015;Lin,2017;周玉龙等,2018;孙浦阳等,2019;黎绍凯等,2020;杨思莹、李政,2020)。高铁对经济地理的重塑,主要通过“物”和“人”这两个渠道进行的:一方面,初始对称的两个区域,随着交易成本的逐渐降低,最终导致区域间的非对称(Fujita et al., 2001)。另一方面,公共知识在空间传播的越容易,新知识形成的成本就越低,促进了资本向当地的集聚(Baldwin et al., 2001)。大量的研究结论都发现,高铁强化了中国经济空间格局的中心-外围结构,使得大城市获得了最大的可达性,提升了大城市的经济集聚效应(陈强远等,2020)。最终,经济资源向大城市集聚,而中小城市成为新的边缘化区域与“牺牲品”(Spiekermann,1994;Vickerman,1997;Albalate, 2012;张克中、陶东杰,2016;Qin,2016)。

因此,一个跃然纸上的疑问是:既然高铁导致了中小城市的边缘化或外围化,那这些地区为何热衷于争夺高铁站点?通往集聚的高铁与中小城市高铁站点争夺,是否是区域经济发展实践和理论的中国悖论?地方官员的目标函数,是通过高铁站点争夺以竞劣吗?显然,这些问题在现有研究中并没有得到很好的回答。对于以上问题,本文提出了“人熊赛跑”逻辑的新解释:尽管高铁导致要素和资源流向连接的大城市,但争夺高铁的中小城市,其标尺和竞争对手并非大城市,而是高铁争夺站的对象,后者同样属于中小城市。也就是说,尽管高铁可能使中小城市经济份额降低,但没有开通高铁的中小城市可能降低更多。在标尺竞争下,中小城市的地方政府锚定的竞争对手也是中小城市(杨其静、郑楠,2013)。因此,中小城市地方政府争夺高铁站点的理论逻辑就变成了:不求跑得过熊(大城市),但跑得过竞争对手(标尺赛对手)。这也就解释了为何中小城市争夺高铁站点这一表面“竞劣”现象。

为了验证中国中小城市高铁站点争夺的“人熊赛跑”逻辑是否成立,本文将利用夜间灯光数据、密度梯度指标和倍差法,对这一逻辑进行实证检验。在中国高铁快速发展的背景下识别中小城市的高铁站点争夺动机,具有重要的研究意义:理论上,解答了中国中小城市通过高铁站点“竞劣”这一“悖论”,并从“人熊赛跑”这一逻辑为中国的空间政治经济学增添了新情境;实践上,为正确认识分权制下地方官员的竞争行为提供了一个合理的理论解释,进而为合理设置高铁站点提供了事实证据。和现有研究相比,本文可能的创新点体现在:首先,本文首次利用主流经济学的研究方法,定量研究了中国中小城市的高铁站点争夺;其次,从“人熊赛跑”的逻辑来分析中国空间政治经济学中的高铁站点争夺问题,从研究视角上具有较好的创新;最后,本文强调区域内的“小协调”,并利用夜间灯光数据和密度梯度指标,准确地测度了以省会城市或中心城市为核心的真正意义上的地理集聚,是对现有研究方法的一个改进。

余文安排如下:第二部分是理论逻辑和研究假说,第三部分和第四部分是本文的两个研究设计,最后是研究结论和政策建议。

二、理论逻辑与研究假说高铁对区域经济对的重塑,主要通过“人”和“物”这两个渠道影响的。首先,高铁直接影响了“人”的流动,通过知识溢出效应的增强,促进了城市间人力资本向回报水平更高的中心城市转移和空间集聚;其次,高铁还影响了“物”的贸易成本(孙浦阳等,2019;唐宜红等,2019),开通后将释放传统铁路线路的货运能力,可以有效节约运输成本,带来了市场进入和上下游产业关联的便利,从而促进企业特别是高生产率的企业向中心城市集聚。因此,高速铁路这一新型的交通基础设施在中国大范围的建设,极大地影响了生产要素、产品、资源在空间上的流动和重新配置。

尽管大量的文献发现了高铁开通的虹吸效应和节点效应(Monzon et al., 2013;张克中、陶东杰,2016;刘志红、王利辉,2017),但对于本文的分析逻辑存在的一个挑战是:高铁开通是否导致了经济活动在区域内的空间集聚。对于中国高铁线路和站点设置,通常会连接线路所在地的省会城市或中心城市。从表 2可以看出,仅有2004年开通的秦沈客专,经过了河北的秦皇岛市而没有经过省内中心城市,而绝大多数高铁都经过了省内中心城市。此外,尽管2013年开通的宁杭高铁/杭甬高铁没有经过除江苏省中心城市以外的其他城市,但这条高铁并不是江苏省首次开通的高铁。而这些省会城市或中心城市通常又是该省的经济活动集聚地。因此,在探讨高铁开通是如何重塑经济地理时,需要从省份这一维度考察经济活动是否集聚到省会城市或中心城市。

| 表 2 中国主要高铁站点连接中心城市的基本情况 |

对于开通高铁且首先连接省会城市或中心城市的省份而言,这些省会城市或中心城市相对于其他城市而言,在交通便利性、本地市场效应、知识溢出效应、交易成本节约等方面具有较大的优势。因此,尽管这些城市通常有着更强的市场拥挤效应,但相对于原来的市场均衡而言,正外部性的增加显然会吸引被高铁连接的中小城市以及其他未开通高铁的城市的生产要素和资源,导致经济活动向省会城市或中心城市的进一步集聚。因此,提出本文假说1。

假说1:高铁的开通,导致经济活动向省会城市或中心城市集聚,强化了各地区的中心-外围结构,即“人跑不过熊”。

和现有研究不同的是,尽管大量的研究发现了高铁导致了经济活动的空间集聚,但并没有强调以省会城市或中心城市为核心这一地理维度的集聚,更多是统计意义上的集聚。对于这两者的区别,下文将有详细的介绍。

若高铁导致经济活动向省会城市或中心城市集聚,那以娄底与邵阳、十堰市与襄阳市等为代表的中小城市为何争相抢夺高铁站点?本文提出的一个解释是“人熊赛跑”逻辑。对于地方政府而言,在财政分权与官员晋升考核的压力下,存在明显的标尺竞争和俱乐部效应(周亚虹等,2013;王媛,2016;刘珊珊、马志远,2017)。因此,地方政府更多将竞争锚定在同级竞争对手上,而非行政等级更高的对手。在“为增长而竞争”的背景下,地级市政府在招商引资、制定产业政策和发展规划时,会更多将本省(市、自治区)的其他地级市视为竞争对手。

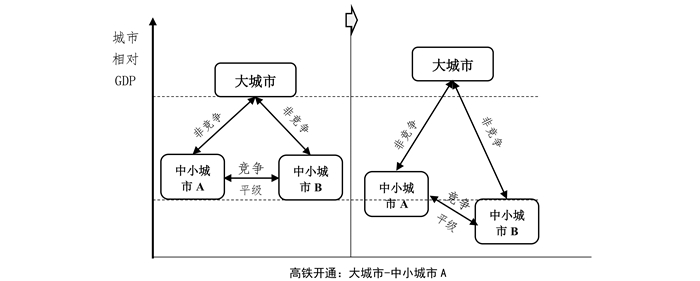

高铁具有重塑经济地理的能力,不仅仅能够作用在大城市(省会城市或中心城市)与中小城市(三四线城市)之间,同样能够影响“开通高铁的中小城市”与“未开通高铁的中小城市”之间。当高速铁路建设的外部性逐渐体现时,随着经济活动向省会城市或中心城市的集聚,中小城市的最优决策是争夺站点,以达到“两劣相权取其轻”的目的。这和本文提出的“人熊赛跑”逻辑是非常一致:同行的两人在森林里突然遇到一只冬眠后醒来觅食的熊,此时两人撒腿就跑。他们都明白,肯定是跑不过熊的,但只要比另外一个人跑的快就是胜利。正如图 1所示,城市A与城市B彼此之间为竞争关系,而与省会城市并非竞争关系。

此时,提出本文的假说2。

假说2:中小城市之间的高铁站点争夺战,是为了获得在同级城市中更优的相对经济增长,即“尽管跑不过熊,但要超过同伴”。

总体来看,假说1和假说在图 1中表现为:当这一地区开通连接大城市和中小城市A的高铁时,会导致大城市的经济份额增加,而中小城市A和中小城市B的相对份额都减少,即“人跑不过熊”;但相对而言,开通高铁的中小城市A与未开通高铁的中小城市B相比,经济份额降低的较少,即“比同伴跑的更快”。

|

图 1 中国中小城市高铁站点争夺的“人熊赛跑”逻辑 |

接下来,本文将对上文提出的研究假说进行实证检验。

(一) 计量模型设定为了检验高铁开通是否导致经济活动向省会城市或中心城市集聚,我们采用了如下的面板数据的双固定模型进行估计:

| $ {y_{it}} = {\beta _0} + {\beta _1}{D_{it}} + \delta {X_{st}} + \sum\limits_{t = 1}^m {{\gamma _m}} {T_t} + {\lambda _t} + {u_i} + {\varepsilon _{it}} $ | (1) |

其中,i=1, ..., n; t=1, ..., m;yit表示省份i在t年的经济集聚程度;Di表示高铁开通实验组虚拟变量:如果地区i在第t年已开通高铁,则Di=1,否则取值为0;β1为交互项的待估参数,是我们所关注的政策效应;Xit为控制变量,Tt表示时间虚拟变量;ui和λt分别表示个体固定效应和时间固定效应;εit是随机扰动项。

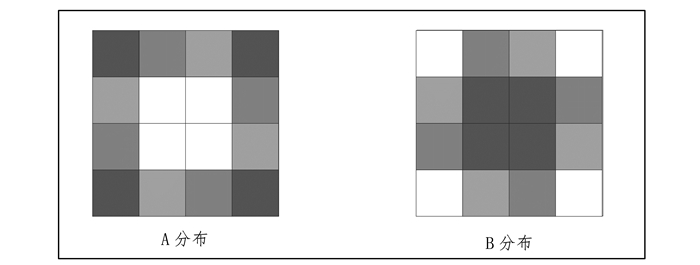

(二) 变量说明 1. 被解释变量:灯光密度梯度在识别高铁是否导致经济活动向省会城市或中心城市集聚时,一个重要的挑战是如何测度更好地识别出地理意义上的集聚。现有测度集聚的指标较多,包括空间基尼系数、Theil指数、Herfindahl指数、Herschman-Herfindahl指数、熵指数等(曹玉平,2016)。但上述指标在测度经济活动的集聚程度时并能反映经济活动向省会城市或中心城市集聚,测度的是平均意义上的集聚。

以空间基尼系数为例,通常用

|

图 2 以省会城市或中心城市为核心的集聚:基于灯光密度梯度的再测度 |

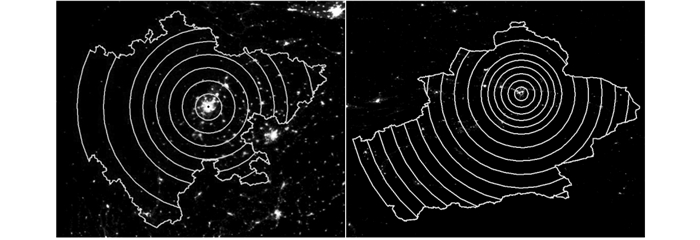

为此,我们借鉴了陈强远等(2020)的方法,采用夜间灯光数据来考察灯光密度梯度(Gra)。具体来讲,我们用灯光密度从区域中心向四周衰退的速度,来反映经济活动空间分布的集聚分散程度。总的来讲,灯光密度梯度这一方法在时间和空间维度上,能够更准确地获得经济活动分布的相关信息,突破现有指标的局限。在测算灯光密度梯度时,本文将采用以下方法:首先,运用Arcgis10.2软件将全球夜间灯光数据投影到比例尺为1∶200公里的中国地省级地图上,标记出地图上每个省域中灯光最亮的点,将它们作为每个省域的经济中心。通过对比发现,这些点通常是各省的省会城市或中心城市。当然,某些地方存在两个甚至多个亮点相近的最亮点,对于这些情况我们在稳健性检验部分进行了进一步的处理。接着,以这些点为圆心作出不同半径的圆圈,其半径取xj{0.25cm, 0.5cm, 0.75cm...1.5cm, 2cm, 2.5cm...}。由于每个省域的土地面积不同,并且其地图形状各具特点,我们在每个省域内部画得的圆圈个数也就不一样。图 3给出了四川省和新疆维吾尔自治区的灯光密度梯度底图(2013年)。

|

图 3 四川省和新疆维吾尔自治区的灯光密度梯度图 数据来源:运用Arcgis10.2绘制。 |

然后,运用软件Arcgis10.2将全球夜间灯光数据投影到地图上,将灯光数据转化成栅格数据,得到城市每个圆圈内部的平均灯光密度(MEANijt)。于是对于每个省域i在第t年,我们得到了一定组数的平均灯光密度(MEANijt)和它们所对应的圆圈半径(xijt)。为了得到各省经济空间分布的分散程度,可以进行回归估计:

| $ \ln MEA{N_{ijt}} = \alpha + \beta \ln {x_{ijt}} + {\varepsilon _{ijt}} $ | (2) |

其中,系数β是省份i平均灯光密度随着与经济中心的距离增加而下降的速度,它代表了区域经济空间分布的分散程度,取绝对值可得到省份i在t时期的灯光密度梯度Grait。其值越大,表示平均灯光密度从经济中心向外围下降得越快,即该省的经济活动更集中。

2. 解释变量与控制变量研究设计(一)的解释变量为高铁开通,我们采用了两个口径来界定:高铁开通口径D1, 以运行时速超过160公里以上这一标准来认定高铁,包括售票车次首个字母含G、D、C的列车;高铁开通口径D2, 以运行时速超过250公里以上这一标准来认定,仅售票车次首个字母为G的列车。此外,我们也引入了以下控制变量:固定投资密度(pinv),测度了各省的固定资产投资,用全社会固定资产投资占GDP的比例来表示;财政公共支出水平(pgov),用各省地方财政一般预算支出占GDP的比值度量;外商投资比重(pfdi),用各省外商投资企业投资总额占GDP的比重计算得出,用以衡量地区对外开放程度;我们也控制了高速公路(highway)的影响。

(三) 描述性统计结果在检验高速铁路是否导致经济活动向省会城市或中心城市集聚时,重要的机制是高铁影响高铁连接的城市之间的要素流动和资源空间再配置。而对于直辖市以及地级市数量较少的省份而言,这个机制可能并不存在。例如,上海市内部各区县之间并非通过高铁而是通过地铁连接的。因此,我们剔除了北京、上海、天津这三个直辖市,以及地级市数量过少的新疆、海南和青海,还有《中国城市统计年鉴》中数据缺失的西藏和港澳台地区。①

① 本文的解释变量是某省是否开通了高铁。自2004年发布“铁路发展中长期规划”,中国开始大规模建设高铁网络。截止2017年底,中国大陆除了宁夏和西藏以外,其他省份都开通了高铁。重庆的地铁开通时间为2016年,而本文的样本范围为2000-2014年,因此本文样本并未包括重庆。

变量的描述性统计结果如表 3所示,时间跨度为2000-2013年,样本数为364个。

| 表 3 描述性统计结果 |

基准回归结果见表 4,表中6列均以灯光密度梯度Grait为被解释变量。模型(1)-(3)和模型(4)-(6)分别为口径D1和口径D2对应的估计结果。

| 表 4 两种口径下的基准回归结果 |

从整体上来看,固定效应模型估计结果较好,高铁变量D1和D2系数均显著为正,表明开通高铁带来了更大的灯光密度梯度,证实了高铁对区域经济集聚具有促进作用。采用双固定效应模型进行因果推断的结果表明:高铁开通确实导致各省经济活动向省会城市或中心城市集聚,强化了大城市的经济中心地位。这也验证了本文的假说1:高铁的开通,导致“人”(中小城市)没跑过“熊”(省会城市或中心城市),强化了地区的中心-外围结构。

另外,对比宽、窄口径的回归结果,发现D1的系数都小于D2的系数,说明当把标号D、C的动车纳入高铁范围后,高铁对区域经济空间集聚的促进效应减弱。产生这一结果可能的原因在于:本文测度的集聚是以各省夜间灯光亮度最亮的点为中心,衡量的夜间灯光两点以此点向外围的分散速度。事实上,中国各省还存在“双子星”的情形:例如江苏的南京和苏州,广东的广州和深圳。因此,认为选定其中1个点为中心,可能会导致测度的灯光密度梯度存在偏误。接下来,我们将对“双子星”情形进行处理,进行稳健性检验。

(五) 稳健性检验在稳健性检验部分,我们整理了样本区域,发现辽宁省、福建省、广东省、浙江省、山东省和江苏省等六省存在“双子星”城市,这将影响被解释变量的测度。因此,根据省内其他城市的政府所在地离“双子星”的距离,本文将这六个省份重新划分为十二个“类省”区域:大连区域、沈阳区域、福州区域、厦门区域、广州区域、深圳区域、杭州区域、宁波区域、济南区域、青岛区域、南京区域和苏州区域;在此基础上,重新对式(1)进行了回归,结果用表 5表示。

| 表 5 稳健性检验结果 |

从表 5可以看出,D1和D2的回归系数依然显著为正,与基准回归结果一致。这也说明,各省经济中心的选取对实证分析结论没有产生根本性影响。另外,对比D1口径和D2口径的回归结果可以发现,当将把标号D、C的动车纳入高铁标准后,此时高铁的开通在推动经济活动向省会城市或中心城市集聚时的作用更加显著。

四、研究设计:中小城市的高铁站点争夺研究设计(一)研究了高铁促进了经济活动向省会城市或中心城市的集聚。接下来,我们需要回答:既然“人”跑不过“熊”,为何仍奋力奔跑?也就是说,中小城市的高铁站点争夺,是不是一个以省内同级中小城市为竞争对手的标尺赛。

(一) 模型、变量与数据说明 1. 模型设定本文利用倍差法来识别高铁开通对中小城市标尺赛的影响。本研究将高铁建设视作一项“准自然实验”:将受到高铁开通冲击的区域定义为处理组,没有受到高铁开通冲击的区域定义为对照组,考察这两组在高铁开通冲击前后的变化的差值,即为高铁开通政策冲击所产生的效果。计量模型的设定仍和式(1)一致。

2. 变量说明本文选取城市经济总量占全省的比例作为被解释变量,它不仅能够反映地区i的经济发展水平,也能都表现当地在整个省域的经济比重和地位,这正好跟本文所需要研究的经济空间分布和城市竞争格局相契合。具体地,本文将用样本城市的夜间灯光总量占该地级市所在省份中所有地级市灯光数量总和的比例(proi, t)来表示,

① 考虑永续盘存的误差,本文用固定资产投资作为资本的代理变量。

3. 数据和描述性统计结果研究设计(二)所使用的数据主要包括三个部分:一是因变量所涉及的夜间灯光数据。利用Arcgis10.2软件将2000-2013年的全球夜间灯光数据投影到比例尺为1∶200公里的中国地级市地图上,将灯光数据转化成栅格数据,进而得到我们所需要的城市i在时间t全年夜间灯光总量Sumi, t;二是地级市高铁开通时间的数据。本文通过铁道部披露的数据整理了291个地级市及以上的城市在2000-2014年期间是否开通高铁以及开通高铁的具体时间;三是反映城市特征的指标,来源于2001-2015年《中国城市统计年鉴》中“地级及以上城市统计资料”,相应地采用全社会固定资产投资总额(万元)的对数、从业人员数(万人)的对数、全市科研支出(万元)的对数、地方财政预算内支出(万元)的对数和第二产业从业人员数比第三产业从业人员数来衡量上述的控制变量。

最终,我们整理出2000-2014年291个地级及以上城市的面板数据,并将它作为研究设计(二)的研究样本,其描述性统计结果如表 6所示。

| 表 6 变量的描述性统计结果 |

倍差法的前提假设条件是被解释变量的事前趋势应该是相似的。此时,设定如下模型以检验处理组和对照组具有共同趋势:

| $ pr{o_{i, t}} = {\alpha _0} + \sum\limits_{k = 1}^m {{\alpha _k}} {\rm{ }}treat{{\rm{ }}_{i, t - k}} + {\nu _{it}} $ | (3) |

其中,proi, t是平行趋势检验模型的被解释变量,表示i样本城市在t时期灯光总量sum占全省(i城市所在省份)的比例。α0为常数项;treati, t-km≤12是一个二值变量,城市i在第t年开通高铁,则对于开通年份的前k年,二值变量取1,否则取0,其中k的取值范围是1到12的整数。νit为随机扰动项。在这里,我们将面板数据进行了重新排列,或者说是将冲击发生的年份分次往前推移,以组成新的面板数据。例如,某地区i的高铁站在2010年开通,当k=1时,则该地区的2009年所对应的treati, t-1取值为1,其他年份的treati, t-1取值为0;当k=2时,则该地区的2008年所对应的treati, t-2取值为1,其他年份的treati, t-2取值为0。以此类推,共形成12个代表冲击发生的虚拟变量,即形成12组新的面板数据:如果变量treati, t-k的系数估计值均不显著,那么我们没有充分的理由认为处理组与对照组存在显著的事前差异,即本文实证模型满足平行趋势假设。否则,不满足平行趋势假设。

表 7为平行趋势检验的结果,其中方程(1)、(2)和(3)展示处理组和控制组在高铁开通前6年的差异。可以看出,treati, t-1到treati, t-12的系数均不显著。所以从检验结果上来看,各个地区以灯光总亮度衡量的经济总量占全省的比例在高铁开通前,处理组和控制组之间的差异并不显著,满足“平行趋势假设”。这一检验结果同时也说明了,“亮光工程”等其他冲击对处理组和控制组的影响是随机的,不会影响本文的估计结果。

| 表 7 平行趋势检验结果 |

在第二个研究设计中,需要重点高铁开通是如何影响中小城市经济总量的相对份额。本文将利用分组的双重差分计量模型来实现:按照“是否开通高铁”这一特征,给每个城市用“0-1”变量标记,并且按照年份更新,然后将标记为0的城市作为控制组,标记为1的城市作为实验组,进而运用双重差分计量模型来比较这两个组在开通高铁这一“政策冲击”之下的变化。按照这一思路,本文设立了三个样本组①:样本组1是包括全国范围内行政级别在“地级市以上”的城市样本组,共291个城市;样本组2是仅仅包括22个省会城市(暂不考虑台湾省)、5个自治区首府和4个直辖市,共31个中心城市;样本组3是仅仅包括260个外围城市,即除去样本二的剩余城市。此处,我们将260个外围城市界定为研究设计(二)的研究对象-三四线城市,而中心城市为一线城市。为了进一步强调“三四线城市”这一概念,我们在后文的稳健性检验部分,对城市进一步分档归类,并做了近一步验证。

① 为了强调本文研究对象-“三四线城市”,后文的稳健性检验部分将对样本城市进一步分档归类。

一方面,本文通过对以上三个组别的实证分析,从三个角度去考察高铁开通这一“政策冲击”对城市经济增长的作用力影响的存在性;另一方面,可以通过比较对三个组别的回归结果,来分析“政策冲击”对不同类型城市的作用力大小和方向,进而预测这一“政策冲击”对城市竞争格局的影响。另外,值得注意的是,此处样本3中外围城市的因变量proi, t指城市的夜间灯光总量占除去中心城市(即省会城市)之后占该省除去中心城市(即省会城市)之后城市灯光总量的比例。也就是说,样本组3更强调外围城市之间的比较。这三个样本组的基准回归结果见表 8。

| 表 8 基准回归结果 |

根据表 8的估计结果,从F和t统计量来看,本文模型整体拟合相对较好,所选取的模型和经济指标对城市经济增长的解释力比较高。首先,从整体上来看,虚拟变量D的系数β1在估计结果(1)、(3)和(5)中均在1%的置信水平上显著为正,这说明:与未开通高铁的城市相比,高铁开通城市的灯光总量占全省(i城市所在省份)的比例更高,即在省域内的经济比重更高;同时,一个城市在开通高铁之后,其经济比重也会较开通之前明显提高。所以,城市内的高铁开通对于该城市的经济增长具有明显的促进作用,提高其在省域内经济的竞争力。其次,省域中已经开通高铁站的城市比率OPR的系数在模型的估计结果均中显著为正,且其大小均大于相应的D系数值,这说明省域内开通高铁的城市数目或比例与高铁城市经济比重呈正向关系。导致这一结果的原因是:高铁站在省域内的持续增加导致资源流动的加速,同时也强化了城市的竞争性:高铁站在省域内的持续增加导致了资源向高铁城市的流动,进而使得高铁城市的经济占比进一步上升。并且,这一结论对于中心城市和三四线的外围城市是一致的:对于中心城市来说,省域内开通高铁的城市数目与城市经济比重呈正向关系。这是因为高铁站在省域内的持续增加,导致了资源向中心城市的集聚,进而使得中心城市的经济占省域比重进一步上升,而开通高铁的中小城市境况则相对恶化。

现将三个样本组的回归结果进行对比。从全国范围上来看,城市内部高铁的开通将会对当地的经济增长产生正向积极的作用,进一步导致城市经济占全省的比重提升。但是高铁开通所带来的作用力是有内部差异的,比较样本组2和样本组3的回归结果可以看出,虽然虚拟变量D系数的估计值均为正,但样本组2变量D的回归系数明显高于样本组3。这说明尽管高铁开通的“政策冲击”给中心城市和外围城市的作用力均是正向的,但前者受到的影响明显更大。

总体来看,本文研究设计(二)的研究结果证明了假说2:即尽管中小城市在高铁开通后经济总量占比都降低了,但开通高铁的中小城市受到的影响相对较轻,对未开通高铁的城市而言是相对较优的,起到了“两劣相权得其轻”的作用。也就是说,中小城市争夺高铁站,尽管不能“跑得过熊”,但确实可以跑得过“同伴”。

这一实证结果背后隐含着重要的经济含义:第一,当高铁在省域内部开通之后,设有高铁站的城市会率先获得这一交通技术改进所带来的红利的,先进的交通基础设施降低了货物的运输成本,并大大加速了城市之间劳动力的流动以及知识的溢出效应(Fujita et al., 2001;Zheng and Kahn, 2013),其经济占全省的比重因此上升;第二,城市间高铁的开通将会导致企业、生产要素向中心城市的迁移与集聚。所以相比于省会城市和自治区首府(区域内中心城市),开通高铁的中小城市(区域内外围城市)仅仅获得次优的作用力,表现出经济占全省比重小幅度地上涨;第三,未开通高铁的中小城市却在这场交通基础设施革命中掉队了,没有从中获得外部效应,甚至成为要素的净流出地带。这也正是国外学者所称为的“过道效应”(Hall, 2009; Preston, 2008)。因此,当中小城市在高铁站的争夺战中胜出,即使会面临资本、劳动力向省会城市流入的风险,但是会获得相比于其他同等规模城市更优的处境,其经济总量占全省的比重上升。中小城市把握时机,争抢“高铁效应”,这是中小城市在高铁时代下竞争性发展的必经之路,也是地方政府官员在“晋升锦标赛”制度之下,不落后于“同辈”的明智之举。

五、稳健性检验(1) 城市分档。由于中国城市经济发展格局基本与行政级别高度一致(王贤彬,2010),所以我们在前文的实证研究部分,直接利用行政级别这一依据将城市为中心城市和外围城市。但有学者认为,空间经济学中所讨论的中心城市与外围城市不能仅仅依据行政级别来划分,它更强调人口和经济活动在空间上的集聚。所以,本文将依据“城区常住人口”这一指标,将城市重新分为“中心城市”和“外围城市”两档。本文做了两种划分的方式:

1.城区常住人口在300万以上为中心城市,否则为外围城市。

2.城区常住人口在200万人以上为中心城市,否则为外围城市①。

① 本文对城市分档的方式是参考《国务院关于调整城市规模划分标准的通知》(2014年颁布)的标准。

表 9中的回归(2)-(5)给出了两种划分方式下的回归结果。城市重新分档的回归结果,消除了上述担忧,直接支持了高铁开通刺激了城市经济竞争能力这一结论,并且中心城市比外围城市受到的作用力更大。

| 表 9 稳健性检验结果 |

(2) 采用GDP数据。尽管本文至此已经较为稳健地发现高铁开通对城市经济竞争能力的促进作用,但是本文依然采用城市GDP这一传统的数据替代灯光数据,重复基准回归部分的实验,以确保本文研究结果的稳健性。结果如表 9中(6)和(7)所示,解释变量系数的估计值出现了变化,这是夜间灯光数据与城市GDP统计数据之存在统计学上的非线性关系,其中的扰动项跟城市本身的发展结构和经济基础有关②(Henderson,2012)。但是其显著性水平没有明显差异,可以认定本文的研究结果较为稳健。

② 例如,特大城市的城市道路更密集,并且有24小时商店,工作生活的持续时间大于中小城市,南北生活习惯不同,也都会导致这一结果。

(3) 重新设定控制组。尽管我们在表 7进行了平行趋势检验,但仍不能排除的一个问题是处理组和控制组之间的经济互动。例如,当某个城市开通高铁且这一高铁站离临近的另一个城市也较近时,高铁带来的外部性也会促进资源向临近城市的集聚。也就是说,尽管临近城市未开通高铁,但也享受到了高铁开通带来的冲击。这一问题的存在,会导致估计结果捕捉到的效应会受到低估。因此,我们也重新选择了控制组:将未开通高铁城市且和开通高铁不相邻的城市作为控制组。此时,估计结果用表 10表示如下:

| 表 10 稳健性检验:重新选择控制组 |

可以看出,在重新选定控制组后,表 10的估计结果和表 8是类似的,都再次验证了外围城市争夺高铁站点的动机:尽管高铁会导致经济活动更多集中在中心城市,但开通高铁的外围城市相较于未开通高铁的外围城市而言,其经济总量占全省的相对比重会增加,也即“跑不过熊,但跑过了同伴”。

六、研究结论与政策建议高铁重塑了经济空间地理,强化了大城市的经济中心地位,固化了经济空间的“中心—外围”格局。为了回答高铁在强化经济空间“中心-外围”这一基础事实下,中小城市的高铁站点争夺战为何会发生,本文基于夜间灯光数据、倍差法等识别手段,提出并检验了中国高铁站点争夺的“人熊赛跑”逻辑。

本文研究发现:(1)高铁的开通,导致经济活动向省会城市或中心城市的空间集聚。连接省会城市与中小城市的高铁,起到了虹吸作用,导致要素在以省会城市或中心城市为核心的区域更集中,区域的经济分散程度降低;(2)开通高铁的城市,都能带来相对于同级城市更高的经济份额。当高铁在省域内部开通之后,设有高铁站的城市会率先获得这一交通技术改进所带来的红利,开通高铁的城市迅速从中获益,其经济总量占全省的比重因此上升;(3)尽管高铁导致了要素和资源向省会城市或中心城市,但中小城市的高铁站点争夺站是一个“人熊赛跑”逻辑:不求“跑得过熊”,但可以跑得过同级的竞争对手。相比于省会城市和中心城市而言,开通高铁的中小城市仅仅获得次优的作用力,表现出经济占全省比重涨幅较小。而未开通高铁的中小线城市,却在这场交通基础设施革命中掉队,没有从中获得正外部性,甚至成为要素的净流出地带。因此,高铁的站点争夺战,实质是一场地方政府为了不输同伴的“人熊赛跑”故事。

高铁站点争夺,是地方标尺赛下的最优选择。但从全国看,在更为强调区域协调发展的新理念下,应跳出地方利益的藩篱,从国家高度调和高铁设站的利益纠葛,避免无谓的资源争夺和纯粹的经济活动空间转移,从资源空间配置效率以及公平视角来进行合理的站点规划。首先,需要加快建立高铁设站的系统合理经济效应评估体系。高铁作为综合交通体系和现代化经济体系建设的重要支撑,在评估其经济社会效益时要“跳出高铁看高铁”,避免高铁的集聚效应造成的区域非均衡发展。其次,在要素和资源向省会城市或中心城市集聚的背景下,应加强研究防范高铁网络扩张导致中小城市产业空心化带来的经济社会可持续发展风险。深入推进区域协同发展战略,促进区域内大城市和中小城市融通发展,着力构建错位发展格局。最后,高铁网络的未来拓展和升级规划中,把协调和共享理念放在更为重要的位置上。在下一阶段的高铁建设中,有必要、有条件将发展和共享理念放在高铁站点设立的优先位置,贯彻落实“兼顾经济效益和社会效益,兼顾效率公平”,支撑和引领大中小城市协同的新型城镇化发展。

| [] |

曹玉平, 2016, “空间经济分布结构的测度方法及其评述”, 《经济问题探索》, 第 8 期, 第 185-190 页。 |

| [] |

陈强远、黄阳华, 2018, “高铁站点争夺中的'人熊赛跑'”, 《经济学家茶座》, 第 3 期, 第 105-109 页。 |

| [] |

陈强远、黄阳华、胡斌、逯建, 2020, "通往集聚的高铁: 理论机制与夜间灯光证据", 中国人民大学工作论文。 |

| [] |

蒋海兵、张文忠、祁毅、蒋金亮, 2015, “高速铁路与出行成本影响下的全国陆路通达性分析”, 《地理研究》, 第 6 期, 第 1015-1028 页。 |

| [] |

黎绍凯、朱卫平、刘东, 2020, “高铁能否促进产业结构升级: 基于资源再配置的视角”, 《南方经济》, 第 2 期, 第 56-72 页。 |

| [] |

刘珊珊、马志远, 2017, “中国式分权与新发展理念语境中的标尺竞争”, 《管理世界》, 第 12 期, 第 178-179 页。DOI:10.3969/j.issn.1002-5502.2017.12.016 |

| [] |

刘志红、王利辉, 2017, “交通基础设施的区域经济效应与影响机制研究——来自郑西高铁沿线的证据”, 《经济科学》, 第 2 期, 第 32-46 页。 |

| [] |

孙浦阳、张甜甜、姚树洁, 2019, “关税传导、国内运输成本与零售价格”, 《经济研究》, 第 3 期, 第 137-151 页。DOI:10.3969/j.issn.1673-291X.2019.03.061 |

| [] |

唐宜红、俞峰、林发勤、张梦婷, 2019, “中国高铁、贸易成本与企业出口研究”, 《经济研究》, 第 7 期, 第 158-173 页。 |

| [] |

王文琦, 2013, “试论法治视野下的地方官员考评制度化”, 《探求》, 第 1 期, 第 85-92 页。DOI:10.3969/j.issn.1003-8744.2013.01.014 |

| [] |

王媛, 2016, “官员任期、标尺竞争与公共品投资”, 《财贸经济》, 第 10 期, 第 45-58 页。 |

| [] |

韦朕韬、孙晋, 2020, “高铁开通能否促进我国中西部地区吸引FDI?”, 《南方经济》, 第 1 期, 第 33-45 页。 |

| [] |

杨其静、聂辉华, 2008, “保护市场的联邦主义及其批判”, 《经济研究》, 第 3 期, 第 99-114 页。 |

| [] |

杨其静、杨婧然, 2019, “晋升问题: 锦标赛理论的贡献与挑战”, 《经济社会体制比较》, 第 3 期, 第 156-164 页。 |

| [] |

杨其静、郑楠, 2013, “地方领导晋升竞争是标尺赛、锦标赛还是资格赛”, 《世界经济》, 第 12 期, 第 130-156 页。 |

| [] |

杨思莹、李政, 2020, “高铁开通对区域创新格局的影响及其作用机制”, 《南方经济》, 第 5 期, 第 49-64 页。 |

| [] |

张军, 2005, “中国经济发展: 为增长而竞争”, 《世界经济文汇》, 第 4 期, 第 101-105 页。 |

| [] |

张克中、陶东杰, 2016, “交通基础设施的经济分布效应-来自高铁开通的证据”, 《经济学动态》, 第 6 期, 第 62-73 页。 |

| [] |

周亚虹、宗庆庆、陈曦明, 2013, “财政分权体制下地市级政府教育支出的标尺竞争”, 《经济研究》, 第 11 期, 第 36-50 页。 |

| [] |

周玉龙、杨继东、黄阳华、G. Hewings, 2018, “高铁对城市地价的影响及机制研究——来自微观土地交易的证据”, 《中国工业经济》, 第 5 期, 第 118-136 页。 |

| [] |

Albalate D., Bel G., 2012, "High-speed Rail: Lessons for Policy Makers from Experience Abroad". Public Administration Review, 72(3), 336–349.

|

| [] |

Baldwin R.E., 2001, "Core-periphery Model with Forward-looking Expectations". Regional Science and Urban Economics, 31(1), 21–49.

|

| [] |

Cao J., Liu X., Wang Y., Li Q., 2013, "Accessibility Impacts of China's High-Speed Rail Network". Journal of Transport Geography, 28(Apr), 12–21.

|

| [] |

Chandra S., Vadali S., 2014, "Evaluating Accessibility Impacts of the Proposed America 2050 High-Speed Rail Corridor for the Appalachian Region". Journal of Transport Geography, 37(May), 28–46.

|

| [] |

Fujita, M., Krugman, P. and Venables, A.J., 2001, "The Spatial Economy: Cities, Regions, and International Trade", MIT Press.

|

| [] |

Hall P., 2009, "Magic Carpets and Seamless Webs: Opportunities and Constraints for High-speed Trains in Europe". Built Environment, 35(1), 59–69.

|

| [] |

Henderson J. Vernon, Storeygard A., Weil D.N., 2012, "Measuring Economic Growth from Outer Space". American Economic Review, 102(2), 994–1028.

|

| [] |

Levinson D., 2012, "Accessibility Impacts of High-speed Rail". Journal of Transport Geography, 22, 288–291.

|

| [] |

Lin Y, 2017, "Travel Costs and Urban Specialization Patterns: Evidence from China's High Speed Railway System". Journal of Urban Economics, 98(Mar), 98–123.

|

| [] |

Monzón A., Ortega E., López E., 2013, "Efficiency and Spatial Equity Impacts of High-speed Rail Extensions in Urban Areas". Cities, 30(30), 18–30.

|

| [] |

Preston J., Wall G., 2008, "The Ex-ante and Ex-post Economic and Social Impacts of the Introduction of High-speed Trains in South East England, Planning". Practice and Research, 23(3), 403–422.

|

| [] |

Qin Y., 2017, "No County Left Behind? The Distributional Impact of High-speed Rail Upgrades in China". Journal of Economic Geography, 17(3), 489–520.

|

| [] |

Shaw S., Fang Z., Lu S., Tao R., 2014, "Impacts of High Speed Rail on Railroad Network Accessibility in China". Journal of Transport Geography, 40, 112–122.

|

| [] |

Spiekermann K., Wegener M., 1994, "The Shrinking Continent: New Time-space Maps of Europe". European Spatial Research and Planning, 21(6), 653–673.

|

| [] |

Vickerman R., 1997, "High-speed rail in Euro: Experience and Issues for Future Development". Annals of Regional Science, 31(1), 21–38.

DOI:10.1007/s001680050037 |

| [] |

Zheng S., Kahn M.E., 2013, "China's Bullet Trains Facilitate Market Integration and Mitigate the Cost of Megacity Growth". Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 110(1), E1248–E1253.

|