随着互联网平台的迅猛发展,以大众参与、快速流动和高效配置为特点的共享经济模式正在蓬勃发展,满足了人们的新消费需求,正在改变着传统行业的运作模式。但与此同时,由于采用这种新型模式的互联网企业经营历史不长,且经常处于舆论的风口浪尖,所以难以获得利益相关者的认可,会面临合法性缺失的挑战。因此,如何获取与管理合法性就成为创业者必须面对的重要问题。

合法性是社会对主体的正当性进行的评价(Suchman,1995;徐二明等,2018),合法性缺失是构成新创企业“新进入缺陷”的重要原因(Singh et al., 1986;Fisher et al., 2016)。新创企业如果要在激烈的市场竞争中生存并发展,除了获得必需的创业资源,更要获得主要利益相关者的普遍接受与认可(Scott,1995;董保宝、曹琦,2019)。因此,合法性获取是新创企业研究的重要议题。这方面的多数研究依循着“合法性战略选择——合法性获取”逻辑(李雷、朱钱晨,2019)。Zimmerman and Zeitz(2002)提出了“合法性——资源——成长”这个框架,系统解释了合法性获取过程。Fisher et al.(2016)进一步将企业生命周期与合法化过程相结合。李雷、朱钱晨(2019)以新创企业“制度创业策略——合法性判断——合法性获取”为脉络,解释了其作用机理。但现有研究忽略了合法性维度与合法性动态性的匹配问题(彭正银、吴晓娟,2019),对于合法性获取的解释有泛化之势,缺乏对于合法性获取过程中的各阶段合法性水平的精准分析。

合法性获取是合法性水平不断积累的动态过程,在这个过程中存在着“合法性门槛”(legitimacy threshold),如果新创企业所获得的合法性水平不能跨越合法性门槛,将面临失败(Zimmerman and Zeitz, 2002)。Fisher et al.(2016)提出了“多重合法性门槛”,指出由于不同阶段合法性评价者存在差异,新企业将面临多个合法性门槛。从理论逻辑来看,合法性门槛及其跨越是对合法性获取过程中具有质变意义的合法性水平节点的比较精准的分析,是对现有合法性获取研究的深化,具有重要的研究价值。合法性门槛及其跨越是评价者视角的结果,重点关注“合法性判断——合法性获取”这个逻辑,这就为合法性门槛及其跨越提供了路径解释(陈昀、陈鑫,2018)。由于合法性门槛是新兴研究议题,研究文献不多,且鲜有讨论不同层次、不同类型的合法性门槛及其跨越机制(徐二明等,2018;黄大明,2018),所以,本文将评价者作为行为主体,聚焦于合法性门槛及其跨越机制的研究。

合法性门槛及其跨越是从合法性评价者的角度所做出的判断。从评价者视角观察合法性门槛跨越过程,它起始于某一事件,涉及多个主体、多个层次,而且具有时空动态性。在关键事件前后,评价者的观点和行为往往有明显变化,由个体所形成的合法性判断汇聚成集体意志,进一步对其余评价者造成影响(Suddaby et al., 2017),从而导致了合法性水平的波动。这符合事件系统理论(event system theory)的要求。事件系统理论结合了事件内部稳定特征和外部动态过程,更加全面地揭示了组织变化,是目前具有现实意义的管理研究新范式(Morgeson et al., 2015;刘东、刘军,2017),在管理研究中的应用日益增多。所以,运用事件系统理论,可以观察到许多现象的后续连锁反应(刘东、刘军,2017),并从事件时间、空间、强度三个属性解释了层级间的相互作用。运用该理论能够弥补现有合法性研究停留在组织层面的不足,有利于打开合法性门槛跨越机制的理论黑箱。

鉴于合法性门槛跨越的动态过程性及其这个议题的前沿性,适合采取案例研究。本文运用事件系统理论,选择互联网时代下在共享经济模式探索中跌宕起伏的两家先行企业——滴滴出行与ofo小黄车为案例研究对象,研究新创企业合法性门槛跨越机制。

二、文献回顾 (一) 新创企业合法性合法性被认为是“组织行为被大众认为是令人满意的、恰当的或合适的一般性感知或假设”(Suchman,1995)。也就是说,新创企业合法性的获取是得到社会认可和支持的过程,是一个复杂的社会构建过程(Bitektine and Haack, 2015;彭正银、吴晓娟,2019)。学者主要从制度和战略这两个视角出发进行探讨。制度视角认为组织应嵌入到社会情境中,需要通过被动地模仿和同构来获得认同(DiMaggio and Powell, 1983;郭海等,2018),因此导致了组织的趋同。战略视角强调合法性是一种可获取的资源(Zimmerman and Zeitz, 2002),组织可以采取相应策略主动地应对和改变环境(陈昀、陈鑫,2018;Patala et al., 2019)。但不论是制度还是战略视角,学界普遍认同合法性是新创企业避免新进入陷阱,实现可持续发展的关键因素。新制度学派认为新创企业的成长就是获得合法化过程,即通过识别合法性影响因素,运用合法化战略,不断嵌入制度环境,以获得资源支持者的认可(Zimmerman and Zeitz, 2002;杜运周等,2009)。

现有研究主要探讨了合法性获取策略。Zimmerman and Zeitz(2002)提出了“合法性——资源——成长”这一框架,并整理了依从、选择、操控、创造四种策略。曾楚宏等(2009)构建了“合法性需求驱动因素——来源——合法性资源获取机制——成长”分析框架。还有学者从制度创业策略(迟考勋、项国鹏,2016;李雷、朱钱晨,2019)、修辞策略(Patala et al., 2019)、产品策略(陈昀、陈鑫,2018)等角度进一步讨论了合法性获取过程。随着社交媒体的发展,有学者开始关注新创企业在网络中的声誉(Etter et al., 2019)、语言框架策略(张慧玉等,2019)等对于合法性获取的影响。

合法性获取与合法性类型紧密相关。Scott(1995)将合法性划分为规制合法性、规范合法性和认知合法性,得到了广泛认可。其中规制合法性是指政府、专业团体或行业等机构制定的规则,规范合法性强调企业行为与社会规范和价值观的一致性,两者都强调了道德精神层面的合法性追求。认知合法性来自于整个社会所持有的信仰系统和假设。对于新创企业来说,在制度压力下,必须获取这三种类型的合法性(überbacher,2014;张慧玉等,2019)。彭正银、吴晓娟(2019)也提出,新创企业同样面临规制、规范、认知三种制度压力。

合法性获取也是一个动态过程,关于该过程的阶段划分,主要有两种分析角度。一种是基于制度化过程将其划分为创新、习惯化、客观化与沉淀(Tolber and Zucker, 1996;Barley and Tolbert, 1997);另一种基于企业生命周期将其划分为初期、快速成长期、稳定期(Fisher et al., 2016;张慧玉等,2019)。

总的来说,新创企业合法性及其获取的现有研究不足主要有两点。第一、主要关注新创企业自身行为,对受新创企业合法性获取行为影响的利益相关者——合法性评价者的关注较少。第二、合法性获取是一个合法性水平不断积累的过程,现有研究虽然指出其具有阶段性特征,但对新创企业在各阶段所获取的合法性类型、合法性水平及其它们的动态变化等具体深入的研究较少。

(二) 合法性门槛Zimmerman and Zeitz(2002)首次提出了合法性门槛(legitimacy threshold)这个概念,认为合法性门槛是发展阶段的关键点,企业需要获取到足够的合法性种类和水平,来满足评价者的最低期望。企业的合法性水平达到临界点就能生存下来,达不到就会退出。Rutherford and Buller(2007)通过11个案例的研究,提出了临界值发生的可能时间,并认为合法性门槛带来的最大变化是指跨越这个门槛后,新创企业便获取了合法性,由此可以开展经营活动并会产生新问题。因此,可以认为合法性门槛是企业为了获得利益相关者的认可所必须达到的合法性水平。因此,合法性门槛是对现有合法性获取研究的深入,能够弥补研究不足。

对于合法性门槛跨越问题,目前学者从制度环境(李雪灵、万妮娜,2016)、组织资源(Zimmerman and Zeitz, 2002)以及战略行为(Rutherford et al., 2009)等角度考虑对跨越门槛的影响。但是学者很少去关注新创企业在跨越单一合法性门槛之后所面临的威胁。Fisher et al.(2016)提出了“多重合法性门槛”的概念,即为了满足企业生命周期中不同类型评价者的合法性期望,新创企业会面临多个合法性门槛,企业只有一一跨过多重合法性门槛,才能获取到成长所需的资源(Fisher et al., 2016)。Tracey et al.(2018)提出合法性门槛的跨越应该是动态迭代、持续完成。徐二明等(2018)从凑效逻辑出发,发现合法性阈值跨越过程中呈现凑效与因果过程的迭起现象,并根据企业的不同阶段,区分了隐性合法性阈值和显性合法性阈值。总得来说,关于合法性门槛跨越的机制研究较为少见,是一个有待揭示的理论黑箱。

合法性门槛的出现具有动态性、阶段性,很大程度是由评价者异质性引起(Zimmerman and Zeitz, 2002)。新创企业发展所需要的资源,往往来自不同的主体,且随着时间的变化,评价者也会出现更替(刘云、Wang,2017)。因此,合法性门槛跨越不是通过新创企业自身行为来体现,而是由外部评价者的反映所形成。合法性评价者视角强调与利益相关者对话,是对制度视角下的合法性研究的深化(Hoefer and Green, 2016;Suddaby et al., 2017)。评价者视角认为合法性虽然是一种客观存在,但本质上是主观内容构建的结果,因此着眼于新创企业利益相关者的合法性判断形成过程,是对新创企业合法性研究的重要补充(刘云、Wang,2017)。合法性判断包括被动式和主动式,被动模式指个体消极地接受、听从外部意见,主动模式指个体主动积极地进行判断(Tost,2011)。有研究提出,评价者在个体层面形成的合法性判断,汇集成集体层面的合法性,为合法性获取提供了新的解释路径(刘云、Wang,2017;李雷、朱钱晨,2019),为新创企业制定和发挥策略创造了机会,因此评价者视角就自然成为合法性门槛跨越机制研究的理论视角。

(三) 事件系统理论事件系统理论(event system theory)可以更好地从发生事件的组织的多层次性和时间动态性出发,更全面、更真实地描述组织行为。Morgeson(2015)从三个方面去定义事件,第一,为了将事件与实体对事件的响应分开,将事件定义为外部环境或环境的一部分;第二,事件在空间和时间上是有界限的、离散的,因此它们有一个可识别的时间起点和终点,并在特定的环境中进化;第三,事件可能是单个实体对另一个实体的操作造成的,也可能是当多个不同实体的操作汇合时发生的。因此,可以用时间、空间和强度属性去定义事件(张默、任声策,2018)。在事件属性的作用下,实体往往会在行为和特征上发生变化,从而激发一系列的后续事件,所以解释清楚事件的前后因果联系能更好理解事件是如何影响实体以及实体行为本身(刘东、刘军,2017)。事件系统理论不仅为质性研究引入了系统化的研究范式,并且拓展了对事件的定量研究方法。

事件系统理论作为一种管理研究范式已经不断应用于微观层面的研究,比如社区企业慈善行为(Tilcsik and Marquis, 2013)、员工幸福感(Koopmann et al., 2016)、销售组织演变过程(Beeler et al., 2017)、联盟行为选择(Bruyaka et al., 2018)、创业能力形成(张默、任声策,2018)等。合法性代表受众对目标组织的评价,是对某一具体事件的看法,包括过去和当下。关键事件前后,多数评价者的想法和行为发生较大转变,组织的外部环境也会对评价者产生影响(Suddaby et al., 2017),从而促使组织合法性水平发生变化。尽管新创企业的成立时间不长,但在高度不确定的外部条件下,新创企业需要经历高强度的创业活动,快速整合资源以及关系网络(Zimmerman and Zeitz, 2002;杜运周等,2009;董保宝、曹琦,2019),以应对复杂的环境变化,因而具有丰富的合法性活动事件。所以对于新创企业合法性门槛跨越问题,事件系统理论同样适用。

另外,目前稀少的合法性门槛跨越研究限于组织层面探讨,缺乏行业甚至国家层面不同评价者的意志体现,因此空间和时间的动态性体现不足(徐二明等,2018)。事件系统理论主要从事件的特征和过程着手,关注组织动态和纵向层面的变化,正好弥补了新创企业合法性研究中缺乏跨层次和事件动态性的不足,有利于深入揭示新创企业合法性门槛跨越机制。

三、研究设计 (一) 案例选择由于本文主题迄今鲜有研究,具有较强的探索性,所以本文采用案例研究方法。为了对研究对象有全面和深入的了解并兼顾普适性,从而遵循复制和拓展逻辑,采用双案例进行纵向研究。

本文选取了滴滴出行和ofo小黄车这两家公司,主要考虑到以下方面。第一、代表性。两家企业作为互联网背景下的新创企业,代表了共享经济发展下的商业模式,在合法化过程中,经历过较多关键事件,一直处于争议和支持并存的状态,对于研究合法性过程具有较强的借鉴意义。第二、典型性。两家企业在各自领域都具有领先地位,滴滴打车在行业内几乎处于垄断的地位,ofo小黄车占据了大部分一、二线城市的市场份额。第三、详实性。行业内的高知名度企业拥有丰富的二手资料,可以作为研究的对象。两家企业自成立以来,受到外界关注程度较高,作为行业代表有大量的新闻报道和研究资料,二手数据充实,可以观察到完整的合法化过程。

(二) 资料来源与收集本文以二手数据为主要来源。滴滴出行和ofo小黄车这两家企业的颇受社会关注,可公开获取的文字和视频资料较为丰富,为本文的案例研究提供了可靠的完整描述。数据本身的类型(一手数据还是二手数据)并不会影响数据的可靠性,当二手数据数量充足且内容丰富,研究者们也可以依据二手数据资料,根据事件时间、空间、强度等指标来量化数据,同样可有效支撑案例研究(刘东、刘军,2017)。

本文资料来源于多个途径,确保研究的可靠性和有效性,包括中国知网、企业官网、视频网站、书籍与行业报告以及搜索引擎。收集时间范围从2012年至2018年进6月,在详细阅读、分析和筛选相关资料之后,以表格形式进行分组归类。

(三) 数据分析在进行案例分析之前,需要说明关键构念及相关维度,包括合法性类型、合法化阶段、合法性门槛及其跨越、合法性判断、事件属性等相关概念的定义。具体如下:

第一,合法性类型。Scott(1995)提出的规制合法性、规范合法性、认知合法性得到了广泛认同,因此本文采纳Scott(1995)的分类方式。规制合法性是指政府、行业协会、专业机构等部门制定的法律章程和规章制度;规范合法性是指要求符合与社会受众者共同接受的行为标准;认知合法性是指一项活动或特定事物在扩散过程中,能被大众所接受。

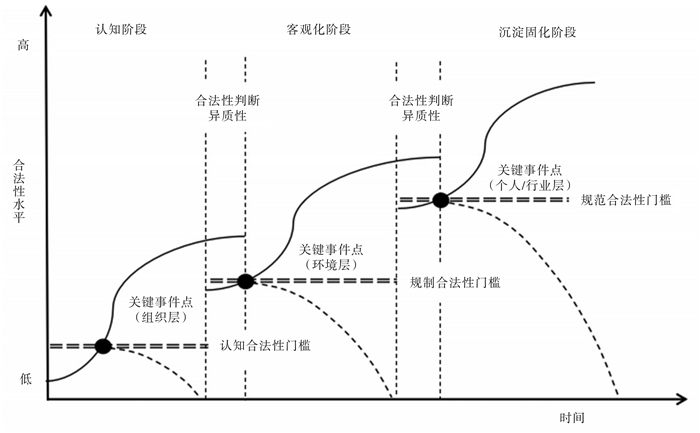

第二,合法化阶段。本文采用Tolbert and Zucker(1996)提出的制度化过程,将合法化阶段划分为三个阶段。第一阶段为认知阶段,即企业从成立到获得一定知名度的过程;第二阶段为客观化阶段,是指企业不断获得规制合法性的过程;第三阶段为沉淀固化阶段,是指企业在原有基础之上,完善自身实现更长远的发展。

第三,合法性门槛及跨越。合法性门槛是企业为了获得利益相关者的认可而必须达到的合法性水平。合法性门槛跨越则将关键事件的发生作为合法性门槛跨越过程的起始,过程包括评价者的合法性判断、不同主体的特征与行为表现,以及后续关键事件。合法性门槛跨越意味着新创企业的存活和继续发展。从理论逻辑来看,合法性门槛及跨越是对合法性获取过程中具有质变意义的合法性水平节点的分析。

| 表 1 相关材料汇总 |

第四,合法性判断。评价者在进行合法性判断过程中,会采用两种模式:被动模与主动模式。被动模式是指评价者消极地接受制度环境对于组织的评价,主动模式是评价者不受制度层面影响,积极地对组织进行评价,包括基于个人物质利益的工具性判断、基于个人精神价值的关系性判断,基于社会道德价值的道德性判断(Tost,2011;刘云、Wang,2017)。

第五,事件属性。按照事件系统理论(刘东、刘军,2017),将事件属性划分为时间、空间、强度三个维度。其中时间属性包括事件发生的时机、时长和变化因素,空间属性包括起源层、扩散范围和方向以及实体与事件的距离,强度属性包括新颖性、颠覆性和关键性。本文以事件为单位,将800余篇资料进行整理编码。基于Scott对于合法性类型的总结,对三个类型的合法性主要依照概念定义进行进一步分解,同时补充其他学者的理论研究,对数据进行编码。由于篇幅限制,仅展示部分编码样例(表 2)。

| 表 2 编码样例 |

为保证编码的信度及效度,成立了编码小组,共三名成员,研究方向均为创业管理。经过统一培训,三名成员按照统一核定的相关概念梳理表进行背对背编码。在编码过程中,出现的差异性问题,在咨询和听取了导师以及领域内专家后,达成一致。

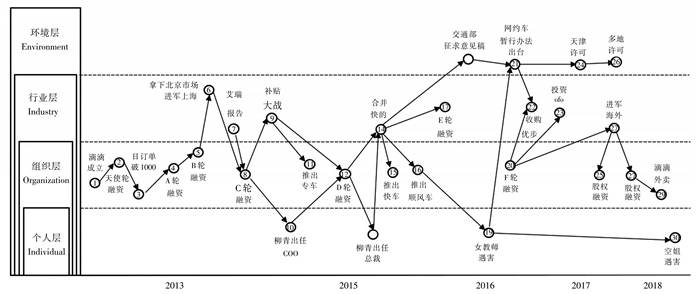

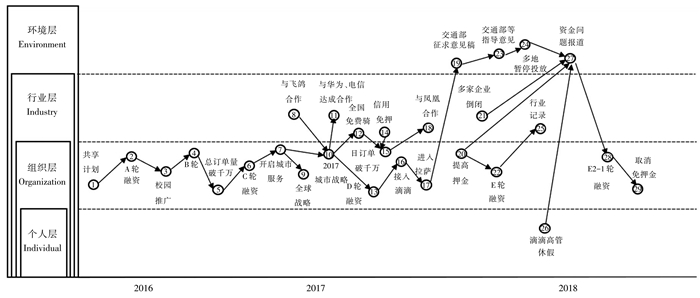

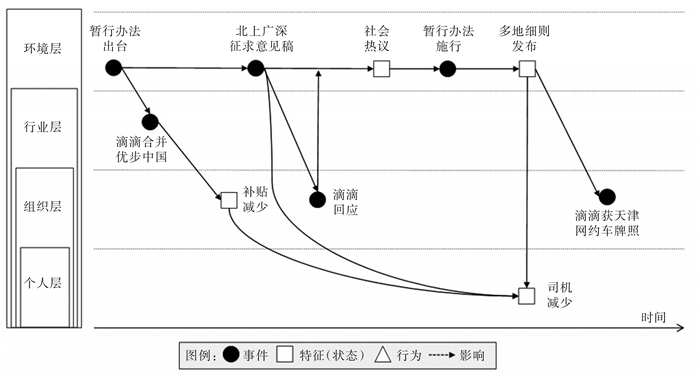

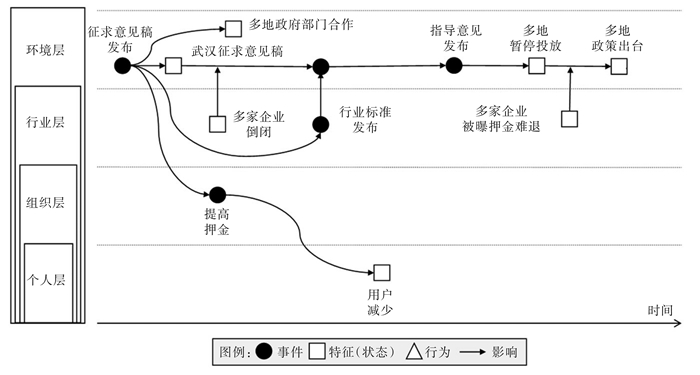

本文使用NVivo 10软件对编码数据进行处理,根据编码的节点频率,识别出滴滴出行的30件关键事件,ofo的29件关键事件,找出事件之间的内在联系,按照事件的发生顺序和空间层次,更加清晰地展示两家企业关键事件的脉络发展,如图 1、图 2所示。

|

图 1 滴滴出行关键事件发展脉络 |

|

图 2 ofo小黄车关键事件发展脉络 资料来源:由作者绘制。 |

本文采用Tolbert and Zucker(1996)三阶段划分法。

由于评价者的异质性以及判断依据的差异,两家企业的合法性类型关注度也有所变化。依据本文对于事件所体现的合法性类型的判断和编码结果,可以归纳出不同阶段的主导性合法性类型,从而识别合法性门槛。

在认知阶段,大家对认知合法性的关注占到60%以上,明显高于其他类型的合法性。这是因为两家企业都是在共享经济模式下的新生事物,人们对其没有相关的先验认识,属于认知空白区,但其带来的便利性却获得了消费者的青睐。在客观化阶段,规制合法性增长明显,两家都增长了接近40%。随着网约车和共享单车逐渐被大家认可,他们在法律法规上的缺失逐渐暴露出来,各地政府相继出台了各项政策,以缓解其带来的安全管理问题,同时两家企业不断规范自身经营。在沉淀固化阶段,尽管对于三种类型的合法性关注比例差距不大,但是规范合法性增长明显,且占比达到40%以上,均高于其他类型的合法性。这个时期,滴滴出行和ofo均爆出负面消息,比如空姐遇害事件、ofo挪用押金等,引起社会和政府的高度关注,使规范合法性成为了人们关注的重点。综上,本文提出以下命题:

命题a1:在认知阶段,企业主要受到认知合法性关注;在客观化阶段,企业主要受到规制合法性关注;在沉淀固化阶段,企业主要受到规范合法性关注。

通过观察两家企业不同阶段的合法性关注度百分比的差异,本文在Scott(1995)对合法性划分的基础上,将合法性门槛分为认知合法性门槛、规制合法性门槛和规范合法性门槛。在认知阶段,企业首先面临社会各界对其认知合法性的关注,而客观化阶段占比下降幅度较大,并且之后变化不明显。因此,新创企业在进入认知阶段时,可能存在认知合法性门槛。规制合法性在认知阶段占比很低,但在客观化阶段增长幅度相较其他类型的合法性较大,所以新创企业在由认知阶段转向客观化阶段时可能存在规制合法性门槛。规范合法性的占比在前两个阶段比较平稳,波动不大,但在沉淀固化阶段变化明显,所以在沉淀固化阶段可能存在规范合法性门槛。至此,本文提出如下命题。

命题a2:企业在合法性获取过程中存在多重合法性门槛,认知阶段存在认知合法性门槛,客观化阶段存在规制合法性门槛,沉淀固化阶段存在规范合法性门槛。

(二) 不同阶段关键事件对合法性门槛跨越的影响徐二明等(2018)在Fisher et al.(2016)的研究基础之上,通过一个创业企业的单案例研究证明了多重合法性门槛的存在,同时指出关键事件是新创企业合法性门槛跨越的重要作用点,但并没有分析其中的作用机制。

本文利用事件系统理论,从事件的三个属性及其后续影响,剖析滴滴出行和ofo小黄车在各个阶段关键事件的扩散以及产生的特征和状态。事件之间的联系本质上是新创企业与外部评价者在接触信息后进行主观判断的过程和行为的体现,而合法性获取是新创企业有效行为的结果(Bitektine and Haack, 2015)。因此,事件本身从方向和强度方面,体现了新创企业的合法性水平变动,而合法性门槛跨越是以新创企业合法性水平的不断提升为前提。

1.认知阶段

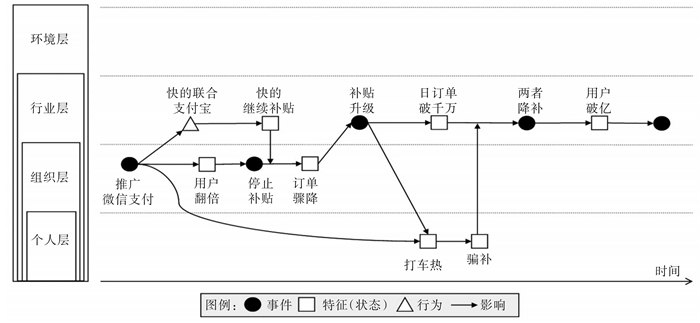

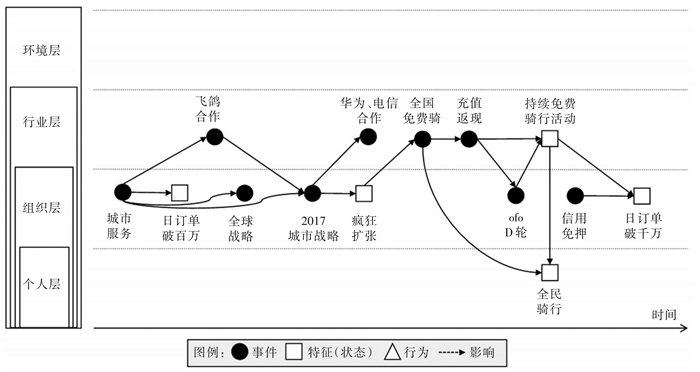

在认知阶段,引起两家企业跨越认知合法性门槛的关键事件分别是滴滴出行推广微信支付,ofo小黄车开启城市服务。从事件强度来看,滴滴出行的补贴大战具有新颖性,因为最初的补贴只是一个产品推广方案,是一个出乎意料的新现象。其次,补贴大战给予了消费者更多的出行选择。与微信的合作让用户不再仅仅使用支付宝这个唯一选择,改变了他们的消费行为,也成为了互联网企业快速起步的发展模式之一,具有强烈的颠覆性。从事件关键性来看,正是滴滴动用一切资源投入到补贴大战之中,才解决了提现问题,获得了司机和用户的信赖,所以当滴滴宣布停止补贴时,用户订单骤降。ofo小黄车的崛起过程与滴滴出行十分相似,由于开启城市服务项目而备受关注,使小黄车从校园走向城市,这不论是从事件颠覆性以及关键性来说,都具有足够的事件强度。

关键事件发生后,外部评价者对于两家企业的合法性判断依据也发生了变化。对于滴滴出行,现阶段的评价者主要是消费者和滴滴司机,而ofo小黄车的评价者是消费者和商业合作伙伴,如华为、电信等。由于两家企业都是新出现的事物,没有先前经验可资判断,所以评价者更多地采用主动模式进行合法性判断,从而决定是否接受使用两家企业的产品。面对补贴和免费骑行的政策,评价者采用了工具性判断,出于物质利益的考量,选择尝试滴滴打车和共享单车。

由于评价者意识和行为的变化,合法性门槛跨越过程并不是“一蹴而就”的(Tracey et al., 2018),而是经历了一段时间。基于事件的时间维度,滴滴获得了几千万美元的融资,使它有能力与微信支付一起进行补贴大战,在与其他对手竞争时获得先机,实现短时间的快速成长,滴滴的补贴策略一直持续到了在上海与美团的市场竞争。共享单车自从2016年爆火之后,多家企业进入该领域展开竞争。仅三个月,ofo就完成了C轮融资,在北京开展试运营,之后与多家知名企业展开合作关系,推行免费骑行活动,持续时间主要集中在2017年春季与摩拜的竞争中,之后很长一段时间共享单车都被ofo和摩拜占据主要地位。事件持续时间较长,都给予了评价者足够的时间进行了解和使用。在这个过程中,评价者逐渐形成了对于网约车和共享单车的认识,并且认可其带来的生活便利性。

新创企业的行为会进一步影响其他行为主体的特征。评价者视角也提出,合法性门槛跨越应考虑多元制度情景下,新创企业针对不同主体所采取策略的多样性(Fisher et al., 2016)。从事件空间角度来看,滴滴关键事件的发生,推出微信支付优惠活动,属于组织层事件,导致用户快速累计,随后在行业层引发反响,竞争对手快的公司联合支付宝对抗滴滴打车,使得补贴升级,在个人层引发打车热和骗补现象。ofo小黄车自成立以来首次宣布开启城市服务,属于组织层事件。两周后,订单量剧增,使ofo小黄车迅速成为行业巨头,促成与飞鸽的战略合作,影响面扩散到行业层。ofo小黄车壮大导致与摩拜的竞争日益激烈,两家企业都推出免费骑行等活动,最终影响到个人层,全民参与单车骑行。该阶段的评价者主要为个人层,是两家企业产品和服务的实际使用者。两家企业的合法性门槛跨越过程如图 3、图 4所示。

|

图 3 基于事件系统理论的滴滴出行认知合法性门槛跨越过程 |

|

图 4 基于事件系统理论的ofo小黄车认知合法性门槛跨越过程 资料来源:作者绘制。 |

在认知阶段,两家企业由之前的无人问津,经历过关键事件之后,用户量和订单量都出现了质的飞跃,消费者逐渐接受网约车和共享单车两种新型出行方式,合法性水平大幅提高,滴滴打车和ofo小黄车在成立之后打开了知名度。由关键事件引发的事件链条,从层次起源和扩散方向上体现认知合法性门槛的跨越。因此,本文提出如下命题:

命题b1:在认知阶段,引发认知合法性门槛的关键事件起源于组织层,其影响力自上而下至个人层,对于新生事物,评价者则采取主动判断模式,原有的公众认知和行业规则发生改变,新创企业获得一定水平的认知合法性从而跨越认知合法性门槛。

2.客观化阶段

在客观化阶段,引起滴滴出行跨越合法性门槛的关键事件是交通运输部出台了《网络预约出租汽车经营管理暂行办法》。对于ofo小黄车来说,引起这个阶段合法性门槛的关键事件是交通运输部发布《关于鼓励和规范互联网租赁自行车发展的指导意见》。从事件时间角度来看,随着网约车的日渐普及,以及监管疏漏等原因,经过较长时间,相关文件才正式出台,而共享单车企业在经历一段时间的疯狂投放之后,整个行业的问题都呈现出来。在反馈基础之上,征求意见稿最终出台,这些文件都成为制定网约车和共享单车的政策依据。基于事件强度,交通运输部陆续出台了相关政策性文件,引起了多方的强烈关注,这影响了之后各地对于网约车和共享单车规范问题的政策制定,推动了整个行业的规范发展。

该阶段两家企业的评价者都为政府和消费者。由于前期的快速扩张导致了城市管理和安全问题,政府出台规章制度规范企业行为,对于政府这样的权威机构释放出来的信号,消费者则采用被动模式,跟从政府相关部门的意见指导对于两家企业进行合法性判断。

进一步来看,政府发布文件,自上而下引起了行业层、组织层和个人的行为变化。从事件空间角度来看,在政策出台之后,滴滴出行实现了对优步中国在中国大陆全部资产的收购,之后补贴减少,导致滴滴司机的退出。但随着环境层中,相关政府部门不断加强对于网约车的行业规范,滴滴在多个城市逐渐获得了权威部门的认可,取得牌照。共享单车领域多家企业倒闭,详细的行业标准随后释出,ofo不得不提高押金减轻自身压力维持运营,这减缓了ofo市场的扩张,新用户增量减少。总的来看,消费者受到制度环境的影响程度较大,对于政府的合法性判断结果并不会进行主动的信息加工。两家企业在规制合法性门槛处的跨越过程图 5、图 6所示。

|

图 5 基于事件系统理论的滴滴出行规制合法性门槛跨越过程 |

|

图 6 基于事件系统理论的ofo小黄车规制合法性门槛跨越过程 资料来源:作者绘制。 |

在政府出台相关行业规范文件之后,两家企业都采取了整顿自身经营的措施,滴滴出行提高了司机准入的门槛,ofo则提高押金,暂缓投放,因此得到了政府部门的认可,继续经营,显示两家企业跨越了规制合法性门槛。因此,本文提出以下命题。

命题b2:在客观化阶段,引发规制合法性门槛的关键事件都起源于环境层,事件的影响力较强,且渗透到各个层次,评价者参考环境层中的裁决机构意见采用被动判断模式,同时认知阶段的合法性累积对客观化阶段合法性门槛的跨越做了铺垫。

3.沉淀固化阶段

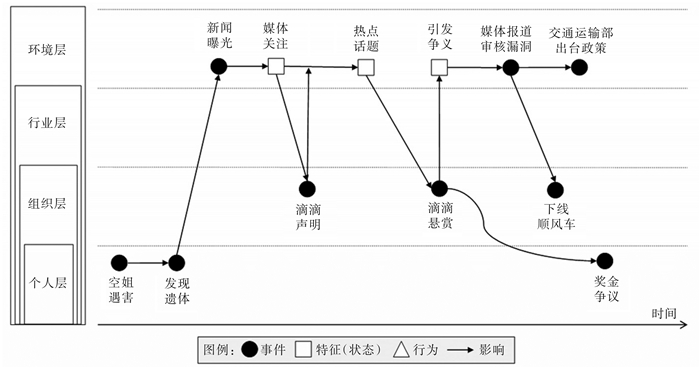

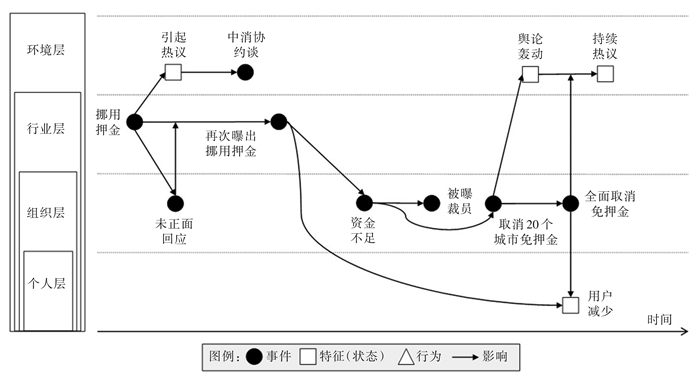

在沉淀固化阶段,引发滴滴出行规范合法性门槛的关键事件是发生在2018年5月6日的空姐遇害事件,对于ofo小黄车则是网络上发布的关于共享单车高管挪用押金的报道。从事件时间来看,空姐遇害事件是8天内滴滴的第三起安全事件,短时间内就引发了大众关注,但这类社会新闻的持续事件并不久。而ofo被爆出丑闻后,采取回避的态度,由于涉及到整个行业,事件的影响力难以消退。从事件强度来看,虽然关于滴滴打车的安全争议一直存在,但司机杀害乘客这种情况却属于极少数。媒体在第一时间就对该事件进行报道,社会对此反应较强烈,滴滴也不得不采取悬赏行为,但效果不佳。对于ofo,这篇报道曝光了行业内的龙头企业挪用巨额资金,影响了本身的社会信誉,被政府部门约谈。

该阶段两家企业的评价者主要为社会公众。两家企业都被曝出负面新闻,不论是乘客遇害还是押金挪用,都与社会伦理道德的期望不符,另外,媒体对于企业的报道一定程度上也影响了公众对于两家企业的合法性判断。但社会公众出于自身利益和社会道德的考量,会对事件进行主动信息加工。所以该阶段评价者采用被动和主动结合的模式进行合法性判断。

从事件空间角度分析,滴滴顺风车遇害事件从发生到警方介入一直处于个体层,其影响力有限。但河南都市频道对案件进行了报道,社会各界才有所关注,属于环境层事件。随后滴滴采取公关应对,但效果并不明显,整个事件在社会范围内持续发酵。从ofo被爆挪用巨额押金开始,就迅速获得社会的关注,而ofo的回避态度,导致企业再次被爆,而资金不足并裁员,受到各界质疑的ofo用户量也逐渐流失。两家企业在规范合法性门槛处的跨越过程如图 7、图 8所示。

|

图 7 基于事件系统理论的滴滴出行规范合法性门槛跨越过程 |

|

图 8 基于事件系统理论的ofo小黄车规范合法性门槛跨越过程 资料来源:作者绘制。 |

该阶段的关键事件都引起了社会各界的广泛关注,使两家企业面临来自社会大众认可的道德准则的压力,滴滴整改了相关业务,ofo小黄车进行内部人员调整,从而重新获得了社会公众的认可,随着合法性水平的累积,两家企业在各自行业领域内占据主导位置,由此跨越了规范合法性门槛。本文提出了以下命题:

命题b3:在沉淀固化阶段,引发合法性门槛的关键事件起源于不同层次,但其影响力扩散到了各个层次。

总得来说,在关键事件发生之后,评价者的合法性判断发生较大改变,从而引起一系列的事件链(刘东、刘军,2017)。基于关键事件的属性特征,新创企业会根据相关主体的特征和行为来采取相应的行为策略,由此不断的获取、累积、维持自身的合法性水平,最终跨越合法性门槛(Fisher et al., 2016;徐二明等,2018)。

五、研究结论与讨论本文运用事件系统理论,通过对滴滴出行和ofo小黄车两家企业的案例分析,对新创企业合法性门槛跨越机制展开探索性研究。主要研究结论如下:

第一,新创企业在不同阶段需要跨越不同合法性门槛。在认知阶段需要跨越认知合法性门槛,客观化阶段需要跨越规制合法性门槛,沉淀固化阶段需要跨越规范合法性门槛。之前研究认为,合法性获取是一次性行为,然而新创企业面临的合法性评价者并非一成不变,合法性获取难以一蹴而就。需要在不同阶段识别并跨越不同的合法性门槛,才能生存下来并继续成长。

第二,外部评价者身份的多样性和判断模式的转变,通过影响关键事件的强度引起合法性门槛的周期变化。认知合法性门槛之处,由于新创企业获取合法性过程的前端,评价者没有可借鉴的意见将采取主动判断模式。规制合法性门槛之处,由于裁决机构的介入,评价者将采取被动判断模式。规范合法性门槛之处,新创企业受先前积累的合法性影响,评价者将采取主动和被动结合的判断模式。

第三,合法性门槛之处的关键事件发生起源于不同层次,起源层越高,辐射范围越广,对合法性门槛跨越的影响力度越大。客观化阶段,起源于环境层的关键事件,传播速度较快,影响范围扩散到了各个层次,并且持续了很长时间,组织也做出了比较快速积极的应对。相对于起源于个人层的关键事件,尽管影响范围从个人层扩散到了环境层,但事件持续时间以及后续影响不足。

根据上述案例研究结论,可以做进一步讨论。以往研究认为需要通过制度同构,组织才会被视为是合法的,这就导致组织趋同现象,但把一致性和差异化割裂开来并不恰当(Zimmerman and Zeitz, 2002;郭海等,2018)。合法性门槛能够较好地解释企业在何种程度上追求最优性这一问题。在获取合法性的不同阶段,新创企业可以根据不同的评价者,根据不同的评判标准及时改变自身的行为和战略,以获得新评价者的认可,起点就是关键事件的发生。通过对滴滴出行和ofo小黄车两家企业的案例分析结论,结合Fisher et al.(2016)、徐二明等(2018)提出的多重合法性门槛跨越的研究发现,可以绘制图 9,尝试性地从一般性角度阐释新创企业合法性门槛跨越机制。

|

图 9 基于事件系统理论的新创企业合法性门槛跨越机制

注:图中黑点为关键事件点,双划短线为合法性门槛。 资料来源:作者绘制。 |

首先,合法性门槛跨越机制具有迭起性。先前获得的合法性并不一定会随着时间而持续下去。由于发展阶段与合法性评价者不同,判断模式和依据不同,制度环境发生变化。这需要新创企业及时转换身份,认清当下面临的主要问题,积极地满足新评价者的要求,有效应对每个阶段的挑战。同时,先前积累的合法性,为企业满足不同受众期望提供了更大的回旋余地。因此,企业是在一次又一次地合法性门槛的跨跃中,实现合法性水平的动态积累与显著提升。

其次,关键事件的时间、空间、强度属性,充分显示新创企业合法性门槛跨越机制的具体内容。新创企业跨越合法性门槛,是具有时空属性的一系列事件。事件的时间属性代表了跨越合法性门槛所持续的时间;事件的空间属性表明合法性门槛跨越是多个层级主体交互作用的结果;事件的强度属性将直接影响企业在面临合法性门槛时的行为选择。因此,新创企业在面临合法性门槛时,要以事件的角度关注外部评价者的反馈,加强对历史事件的回顾总结,建立更加系统的方式,管理企业决策流程,对当前面临的事件及时反应,理清相关利益者的诉求,更好地获取合法性(徐二明等,2018)。

本文的理论贡献主要体现在以下三点。第一,深化了新创企业合法性获取的动态研究。新创企业合法化过程本身就具有动态性(Zimmerman and Zeitz, 2002),但现有研究过于泛化,对不同阶段、不同层次所获取的合法性水平缺乏相应深入探讨。本文选取了两家在中国备受关注度的新创互联网企业,从环境、行业、组织和个人层面综合讨论其合法化获取过程,分析了新创企业合法性水平积累过程的跨层动态性。第二,揭示了新创企业多重合法性门槛跨越机制。合法性门槛跨越问题是对于合法性获取过程中重要节点的精准分析,具有重要研究价值。本文在Fisher(2016)和徐二明等(2018)的基础上,通过关键事件属性和后续影响,深入讨论了不同阶段的新创企业所面临合法性门槛以及评价者的判断依据及过程,分析了不同层次的主体行为变化对合法性水平波动的影响,阐明了跨越机制。第三,把事件系统理论引入合法性研究。目前事件系统理论在创业研究中的应用范围并不广泛,但其中强调的多层次性和时间动态性对创业行为研究有重要意义。文章通过双案例拓展了事件系统理论的应用边界,为新创企业如何跨越合法性门槛提供了新的思路。

本文对于创业者在实践中具有指导意义。首先,新创企业要及时关注新出现的评价者,除了评价者自身的切实需求,实施评价者需求导向的创业策略,还要关注相关政府部门、媒体机构的态度,以及环境层中的社会伦理要求。其次,新创企业在发展过程中应建立科学的事件管理方式,密切关注事件发生的时间、空间和强度,及时整理事件经过及后续情况,归类建档,帮助企业高效率处理相似事件,避免重复事件发生导致的资源浪费。最后,新创企业在合法性获取过程中,可以通过创造主动事件,回应评价者需求,比如主动参与到共享经济相关的政策制定中,或者通过公益性活动建立良好的公共形象,而不仅仅是被动地顺应制度环境。

本文的局限性主要包括这几点。第一,本文选取的双案例企业具有互联网背景,发展路径具有独特性,所以本文研究结论的一般性有待提升。第二,在数据收集过程中,尽管尽可能多地考虑到数据来源以保证其可靠性和完整性,但由于条件受限,缺乏一手数据资料,其可信度仍然会受到一定程度的影响。第三,本文在数据编码的过程当中,参考多方意见,进行了多次修改和讨论,不可避免地会存在主观性问题。

未来研究可以更加细化事件,添加主动事件和被动事件的属性,结合事件强度量表,对事件属性进行量化,通过实证研究,力求精确测量合法性水平。此外,可以引入制度逻辑理论来研究新创企业合法化阶段转换时所遇到的多评价者问题。

| [] |

陈昀、陈鑫, 2018, “基于认知视角的社会创业企业合法化机制及获取策略”, 《管理学报》, 第 9 期, 第 1304-1310 页。 |

| [] |

迟考勋、项国鹏, 2016, “转型经济中民营企业制度创业机制的多案例研究:制度创业策略视角”, 《科学学与科学技术管理》, 第 12 期, 第 18-32 页。 |

| [] |

董保宝、曹琦, 2019, “不平衡时代的创新与创业研究”, 《南方经济》, 第 10 期, 第 1-10 页。 |

| [] |

杜运周、任兵、张玉利, 2009, “新进入缺陷、合法化战略与新企业成长”, 《管理评论》, 第 8 期, 第 57-65 页。 |

| [] |

郭海、沈睿、王栋晗、陈叙同, 2018, “组织合法性对企业成长的"双刃剑"效应研究”, 《南开管理评论》, 第 5 期, 第 16-29 页。 |

| [] |

黄大明, 2018, "基于事件系统理论的新创企业合法性门槛跨越机制研究——以滴滴出行和ofo小黄车为例", 浙江工商大学硕士学位论文。 |

| [] |

李雷、朱钱晨, 2019, “网络环境下新创平台企业制度创业与合法性获取——小米公司案例研究”, 《研究与发展管理》, 第 5 期, 第 25-36 页。 |

| [] |

李雪灵、万妮娜, 2016, “跨国企业的合法性门槛:制度距离的视角”, 《管理世界》, 第 5 期, 第 184-185 页。 |

| [] |

刘东、刘军, 2017, “事件系统理论原理及其在管理科研与实践中的应用分析”, 《管理学季刊》, 第 2 期, 第 64-80+127-128 页。 |

| [] |

刘云、Wang, 2017, “基于评价者视角的组织合法性研究:合法性判断”, 《外国经济与管理》, 第 5 期, 第 73-84+114 页。 |

| [] |

彭正银、吴晓娟, 2019, “制度压力下平台型企业合法性获取演化研究——以滴滴出行为例”, 《商业经济与管理》, 第 4 期, 第 58-70 页。 |

| [] |

徐二明、肖建强、李维光, 2018, “创业中的合法性阈值跨越过程研究”, 《管理学报》, 第 4 期, 第 475-484 页。 |

| [] |

曾楚宏、朱仁宏、李孔岳, 2009, “新创企业成长的组织合法性获取机制”, 《财经科学》, 第 8 期, 第 64-72 页。 |

| [] |

张慧玉、沈煜、眭文娟、李华晶, 2019, “创业型企业话语框架策略与合法性构建:基于成长阶段的纵向案例分析”, 《南方经济》, 第 10 期, 第 11-22 页。 |

| [] |

张默、任声策, 2018, “创业者如何从事件中塑造创业能力?——基于事件系统理论的连续创业案例研究”, 《管理世界》, 第 11 期, 第 134-149+196 页。 |

| [] |

Aldrich H.E., Fiol C.M., 1994, "Fools Rush in? The Institutional Context of Industry Creation". Academy of Management Review, 19(4), 645–670.

|

| [] |

Barley S.R., Tolbert P.S., 1997, "Institutionalization and Structuration:Studying the Links between Action and Institution". Organization Studies, 18(1), 93–117.

|

| [] |

Beeler L., Zablah A., Johnston W.J., 2017, "How Critical Events Shape the Evolution of Sales Organizations: A Case Study of a Business-to-business Services Firm". Journal of Business Research, 74, 66–76.

|

| [] |

Bitektine A., Haack P., 2015, "The 'Macro' and the 'Micro' of Legitimacy: Toward a Multilevel Theory of the Legitimacy Process". Academy of Management Review, 40(1), 49–75.

|

| [] |

Bruyaka O., Philippe D., Castaner X., 2018, "Run Away or Stick Together? The Impact of Organization-Specific Adverse Events on Alliance Partner Defection". Academy of Management Review, 43(3), 445–469.

|

| [] |

Dimaggio P.J., Powell W.W., 2018, "The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields". American Sociological Review, 48(2), 147–160.

|

| [] |

Etter M. A., Ravasi D., Colleoni E., 2019, "Social Media and the Formation of Organizational Reputation". Academy of Management Review, 44(1), 28–52.

|

| [] |

Fisher G., Kotha S., Lahiri A., 2016, "Changing with the Times: An Integrated View of Identity Legitimacy and New Venture Life Cycles". Academy of Management Revie, 41(3), 383–409.

|

| [] |

Hoefer R.L., Green S.E., 2016, "A Rhetorical Model of Institutional Decision Making: The Role of Rhetoric in the Formation and Change of Legitimacy Judgments". Academy of Management Review, 41(1), 130–150.

|

| [] |

Koopmann J., Lanaj K., Bono J, Campana K., 2016, "Daily Shifts in Regulatory Focus: The Influence of Work Events and Implications for Employee Well-being". Journal of Organizational Behavior, 37(8), 1293–1316.

|

| [] |

Morgeson F.P., Mitchell T.R., Liu D., 2015, "Event System Theory: An Event-oriented Approach to the Organizational Sciences". Academy of Management Review, 40(4), 515–537.

|

| [] |

Patala S., Korpivaara I., Jalkala A., Kuitunen A., Soppe B., 2019, "Legitimacy Under Institutional Change: How incumbents Appropriate Clean Rhetoric for Dirty Technologies". Organization Studies, 40(3), 395–419.

|

| [] |

Rutherford M.W., Buller P.F., 2007, "Searching for the Legitimacy Threshold". Journal of Management Inquiry, 16(1), 78–92.

|

| [] |

Rutherford M.W., Buller P.F., Michaelstebbins J., 2009, "Ethical Considerations of the Legitimacy Lie". Entrepreneurship Theory & Practice, 33(4), 949–964.

|

| [] |

Scott W. R., 1995, Institutions and Organizations, CA: Sage Pubns.

|

| [] |

Singh J.V., Tucker D.J., House R.J., 1986, "Organizational Legitimacy and the Liability of Newness". Administrative Science Quarterly, 31(2), 171–193.

|

| [] |

Suchman M. C., 1995, "Managing Legitimacy: Strategic and Institutional Approaches". Academy of Management Review, 20(3), 571–610.

|

| [] |

Suddaby R., Bitektine A., Haack P., 2017, "Legitimacy". Academy of Management Annuals, 11(1), 451–478.

|

| [] |

Tilcsik A., Marquis C., 2013, "Punctuated Generosity: How Mega-events and Natural Disasters Affect Corporate Philanthropy in U.S. Communities". Administrative Science Quarterly, 58(1), 111–148.

|

| [] |

Tolbert, P.S and Zucker, L.G., 1996, "The Institutionalization of Institutional Theory", Handbook of Organization Studies, London; SAGE, 175-190.

|

| [] |

Tost L.P., 2011, "An Integrative Model of Legitimacy Judgments". Academy of Management Review, 36(4), 686–710.

|

| [] |

Tracey P., Dalpiaz E., Phillips N., 2018, "ish out of Water: Translation, Legitimation, and New Venture Creation". Academy of Management Journal, 61(5), 1627–1666.

|

| [] |

Überbacher F., 2014, "Legitimation of New Ventures: A Review and Research Programme". Journal of Management Studies, 51(4), 667–698.

|

| [] |

Zimmerman M.A., Zeitz G.J., 2002, "Beyond Survival: Achieving New Venture Growth by Building Legitimacy". Academy of Management Review, 27(3), 414–431.

|