改革开放以来,中国经济经历了近40年的高速增长,与此同时,环境污染问题也日益严峻。环保部发布的《2016中国环境状况公报》显示,全国338个地级及以上城市有254个城市空气质量不达标,其比例高达75%;24个城市的优良天数比例不足50%;32个城市重度及重度以上污染天数超过30天。另外,根据亚洲开发银行的报告,中国仅有不到1%的大城市达到世界卫生组织规定的空气质量标准。在上述背景下,厘清环境污染的影响因素,寻求降低污染的有效方法,不仅是环境经济学研究的主要课题之一,也是目前政府制定环境政策、提高经济发展质量的主要着眼点。

生态环境是一种兼具非排他性和竞争性的公共物品,这种特性决定了众多消费主体在相关环境活动中具有“搭便车”心理,因而生态环境的治理仍然需要实施政府主导型的治理战略。然而,随着财政分权改革的不断深化,中央与地方的利益目标出现分离,在财政联邦机制下,地方政府不遗余力地增加当地财政收入,加之以经济绩效为核心的官员考核机制,使得地方政府更加重视当地的经济利益,导致双方在环境政策执行上存在分歧甚至博弈行为。因此,如何使中央政府与地方政府在环境治理中的政策制定与实施保持一致,成为一个重要现实问题。

从一般意义说,中央政府代表整个国家和公众的普遍利益,而地方政府具有双重利益,既与中央在根本利益上具有一致性,但又有一定的相对独立性。地方政府可能会以地区经济利益最大化为主要目标,并通过自主性的扩张行为,突破中央政府的政策性约束。因此,中央与地方政府就环境治理的博弈行为逐步成为决定地区环境治理绩效的关键性变量。从这个角度来看,现阶段中国环境问题的实质是“一个利益调节失衡的问题”(余敏江,2011),折射出中央政府与地方政府在短期与长期,整体与局部上的利益冲突。由此引发双方在环境治理上的利益博弈,使最终的环境治理效果取决于中央与地方博弈力量的相对强弱。

关于环境治理中的政府博弈现象,周雪光、练宏(2011)借助于田野调查,较为全面和真实地展现了各级政府之间的博弈过程。通过观察环境政策的制定、执行和考核过程,他们发现,在环境治理过程中,上下级政府基于各自利益最大化的考量,会就环境治理任务进行讨价还价。在中国政府的科层制结构下,来自中央的决策在向地方各级政府的传导过程中,并非理想中的“上传下达,令行禁止”,而往往会发生偏离,尤其是当中央与地方的利益目标发生冲突时,地方政府会采取谈判(何艳玲、汪广龙,2012)、变通(卢大鹏,2008)、准退出(李芝兰、吴理财,2005)、共谋(周雪光,2008)、拖延等讨价还价形式,弱化中央政策对自身利益的冲击。因此,中央决策往往存在实施问题,执行效果与期望存在较大的差距,甚至完全背离中央的政策初衷,导致“政令不出中南海”。

通过梳理现有文献发现,由于政府内部博弈行为的隐蔽性和难以度量性,针对上下级政府间的博弈研究主要集中在社会学领域。相关研究普遍认为,在决策制定和任务分派中,中央与地方的关系本质上是一个动态的博弈过程,双方都会基于自身利益的考量而展开讨价还价。中央与地方博弈最为突出的领域是关于财税分成,分税制改革以来中央与地方围绕财税分成比例的讨价还价甚至对抗行为始终存在(袁飞等,2008;渠敬东等,2009);在农村税费改革中,因为财权与事权的不对等,中央与地方在政策推行中不断上演倒逼和反倒逼的博弈拉锯战(李芝兰、吴理财,2005)。除此之外,在项目发包(陈家建等,2015)、城中村改造(李怀,2010)、行政区划调整(张践祚等,2016)以及房价调控(夏永祥、王常雄,2006)等领域,均存在着不同程度的上下级政府间的博弈行为,并且往往导致政策执行效果不尽如人意。

然而,研究环境治理过程中的上下级政府间博弈行为的文献相对较少,主要集中于上下级政府之间博弈的一般特征与策略。周雪光、练宏(2011)通过近距离观察省环保厅与市环保局之间的讨价还价行为,构建了一个序贯博弈模型,提出了下级政府在讨价还价中的三种博弈策略即正式谈判、非正式谈判以及准退出。余敏江(2011)通过整合环境治理中的中央与地方间的命令—控制、互动—妥协以及政治动员三种关系模式,构建了考察环境治理中央地博弈行为的“协调结构—协调行为—协调结果”分析框架。潘峰等(2015)从演化博弈论的研究视角考察了地方政府与中央政府的决策演化过程。杨博文、王勇军(2014)认为中央与地方在污染防治中存在多阶段非均衡的利益博弈过程,双方各自的利益期望值、利益实际值以及初始禀赋都会对博弈结果产生决定性影响。

但总的来看,这些文献或者是基于社会学的研究方法,通过案例分析归纳出环境治理中参与主体的行为特征,或者是运用博弈论的方法推导出博弈双方的策略选择,缺少对环境治理过程中中央与地方博弈行为的实证研究,尤其是没有回答在环境治理的央—地博弈中,哪一方具有更强的博弈力量,这种双方博弈力量的相对变化又会受到哪些因素的影响,而这对于理解政策的实施机制与下一步环境政策的制定至关重要。有鉴于此,本文基于283个地级市2003-2015年的面板数据,运用双边随机前沿模型,尝试从实证的角度对以上几个问题进行解答。

本文的研究贡献主要有以下几点:(1)通过引入央地博弈工具,构建了一个分析中央与地方政府政策博弈走向的理论框架,试图打开环境治理中的央地博弈黑箱,解释地区间环境博弈力量的差异对当地环境绩效的影响以及中央环境政策落实到地方的失灵问题;(2)首次运用地级市数据测度了中国环境治理中中央政府与地方政府博弈力量的相对大小及其动态变化,并实证分析了影响双方博弈力量变化的因素,丰富了环境治理中政府行为研究的相关文献;(3)以往的研究将双边随机前沿模型用于分析产品市场中买卖双方的产品价格博弈(卢洪友等,2011),以及劳动力市场上雇佣双方的工资议价博弈(Kumbhakar and Parmeter, 2009;周先波等,2016),本文则将其引入到对上下级政府间博弈行为的分析之中,由此拓展了该模型的应用领域,并为分析政府行为提供了新的实证思路。

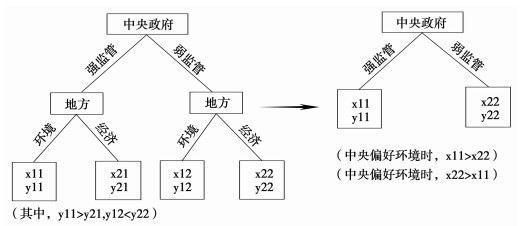

二、理论机制与假说 (一) 环境治理中的央地序贯博弈模型及其均衡在环境治理的央地博弈中,双方博弈过程更加类似于序贯博弈,即中央政府首先作出实行强监管或者弱监管的决策,继而地方政府根据中央政府的决策考量自身的成本收益进行策略选择(即重视环境或是重视经济)以实现地区利益的最大化。因此,中央与地方的策略集分别为{强监管,弱监管}、{重视环境,重视经济}。

假设地方政府的收益函数中包含以下要素:经济发展g、财政收入f、就业率j、中央转移支付t、晋升p或者降职-p、社会舆论o。值得一提的是,当地方政府有效执行中央决策时,会获得晋升p,或者来自中央的转移支付t作为激励。为简化分析,假设在弱监管下,中央政府对地方政府的激励较弱,地方政府的不同决策(重视环境或经济)对其获得提拔或增加转移支付没有影响,而且弱监管下中央政府的监管成本为零,同时也假定政府的收益要素之间可以相加。

相应地,在强监管下,地方政府重视环境的收益为晋升、中央转移支付的增加以及有利的社会舆论,成本为GDP、财税收入以及就业率的下降,净收益为y11=p+t+o-g-f-j;地方政府更重视经济的收益为GDP、财税收入、稳定就业等,成本为中央惩罚包括降职、转移支付的减少等以及不利的社会舆论,净收益y21=g+f+j-p-t-o,在此处假设中央实施强监管时,地方政府重视环境的净收益大于重视经济的净收益即y11>y21。在弱监管下,地方政府重视环境的收益仅为有利的社会舆论,中央不会因为地方政府加强环境治理而给予晋升、转移支付等奖励,成本则为GDP、财税收入以及就业率的下降,净收益y12=o-g-f-j;地方政府更重视经济的收益为GDP、财税收入、稳定就业等,成本仅为不利的社会舆论,因为是弱监管,中央同样不会因为地方政府忽视环境治理而进行降职、减少转移支付等惩罚措施,因此净收益为y22=g+f+j-o;在此处假设中央实施弱监管时,地方政府重视环境的净收益小于重视经济的净收益即y12<y22。

而对中央来说,假设其收益函数中包含以下三个要素:社会环境效益e1和社会经济效益m1,以及在实施强弱监管时耗费的资源成本,假定强、弱监管时耗费的成本分别为为s、0。在强监管下,若地方政府重视环境,则中央政府的收益为e1,成本为s,以及损失的部分经济效益m1, 净收益为x11=e1-s-m1。若地方政府重视经济,则中央政府的收益为m1,成本为s以及损失的部分环境效益e1, 净收益为x21=m1-s-e1。而在弱监管下,若地方政府重视环境,则中央政府的收益为e1,成本为损失的部分经济效益m1, 净收益为x12=e1-m1,若地方政府重视经济,则中央政府的收益为m1,成本为损失的环境效益e1,净收益为x22=m1-e1。当中央偏好环境效益时,e1>m1,且超出的部分足以弥补强监管时耗费的资源s,故x11>0,x22 < 0,且x11>x22;而当中央偏好经济效益时,m1>e1,x22>0,x11 < 0且x22>x11。

环境治理中的央地博弈树如下图 1所示:

|

图 1 环境治理中的“央-地”博弈树 |

基于上述分析,采用逆向归纳法求解这一序贯博弈可以将图 1左图简化为右图的形式,决策结a和b以及相应的收益已经被替换为一旦到达两个决策结时必然得到的收益。在简化的右图中,当中央更加偏好环境效益时,x11>x22,环境治理博弈的纳什均衡为(强监管,重视环境);当中央更加偏好经济效益时,x22>x11,环境治理博弈的纳什均衡为(弱监管,重视经济)。

因此,在这一序贯博弈中,中央政府的环境监管力度将决定最终的博弈均衡走向即(强监管,重视环境)或者(弱监管,重视经济),那么我们自然会产生如下疑问:在这场环境政策博弈中,中央政府监管力度的相对强弱取决于哪些条件,即中央政府会通过哪些手段来增强自身的博弈力量以达到强监管的目的,而地方政府为了维护地方利益又会动用哪些博弈工具?下文针对这一问题作出论述。

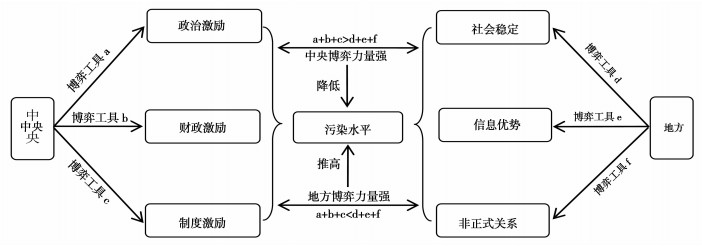

(二) 环境治理中博弈均衡实现路径的理论框架——基于央地博弈工具对比的视角通过求解上文中的央地博弈模型可以发现,环境治理中最终走上哪条博弈均衡路径,取决于中央监管力度的相对强弱,换言之,中央与地方博弈力量的相对大小将最终影响博弈均衡的实现路径。鉴于此,本文试图通过对央地博弈工具的引入和分析来展现央地博弈的现实情境,进而基于央地博弈工具对比的视角,考察双方博弈力量的相对大小,得出两种均衡路径实现的边界条件。

具体来看,中央政府能够动用政治激励、财政激励以及制度激励等三大博弈工具增强自己的博弈力量,确保自己在与地方政府的博弈较量中获得主动权。

首先就政治激励而言,官员的任命、晋升与免职可以成为激励或约束官员行为的有力工具。中国实行的是中央高度集权的管理体制,在这种体制下,地方官员的选拔和晋升主要由中央政府决定,这种高度集中的人事权促使地方政府官员只有通过忠实地执行中央政府的决策和指令,获得中央的认可,才能实现政治晋升(冉冉,2013;孔繁成,2017)。在这种环境下,地方政府官员如果贸然抵触中央政府的指令而被贬职或罢免,就会付出巨大成本,因而忠实地执行中央的指令是其利益最大化的合理选择。具体到环境治理领域也是如此,这就奠定了中央在环境治理的央地博弈中具有的天然的强势地位。

其次就财政激励而言,财政资金的分配与运用可以成为激励属下官员按自己的指令行事的有力手段。分税制改革以来,地区的财政资源不断地向中央集中,地方对转移支付的依赖程度不断增加,财政激励成为中央政府控制地方政府行为的重要手段。中央政府会根据地方政府的表现来确定转移支付水平,进而通过转移支付来确保地方政府有效执行国家决策。在环境治理中,中央政府也可以通过财政资金的分配与运用来引导地方按照自己的环保意图行事。例如,2017年财政部印发《中央对地方重点生态功能区转移支付办法》,明确规定地区的转移支付数额与生态治理效果挂钩。

最后是制度激励。有效的制度安排都会设计相应的约束与激励机制,成为奖罚经济代理人的利器。环境治理的制度激励涉及事前、事中、事后三个阶段。事前的制度激励主要是中央政府对地方官员环境治理不力做出惩罚承诺的可信性大小。中央通过制定各地区的环境治理目标,并明确考核标准和奖惩措施,将环境污染的外部性内化为地方官员自身利益最大化的成本变量。事中的制度激励是中央在地方环境治理过程中的监督和考察。中央政府组织环保督察机构对地区治理进度实施监察,用运动型治理机制弥补官僚制的常规机制的缺陷,抑制地方官员的拖延、敷衍行为。事后的制度激励是在约定期限后对官员环境绩效的考核和奖惩。当环境治理目标未完成时,对相应的责任主体实施事前约定的惩罚措施。

与中央政府相对应,地方政府会动用社会稳定、信息优势以及非正式关系等博弈工具来增强自己的博弈力量,确保自己在与中央政府的博弈较量中获得主动权。

首先,稳定作为整个国家治理工作的重心,对中央与地方来说均具有优先于其他目标的特殊地位,因此,在环境治理的同时,维护稳定也成为中央与地方共同追求的政治目标,成为谈判弱势方即地方政府进行讨价还价的重要筹码。地方政府会借助自己的信息优势,向中央政府夸大甚至捏造政策实施对地方稳定的负面影响,进而在央地博弈中迫使中央政府出于稳定的考虑允许地方政府放松执行力度(冯猛,2017)。在环境治理中,地方政府会向中央政府传达这样的信息:如果政府对当地企业实行严厉的环境管制,一方面会激化当地企业与政府之间的矛盾;另一方面也会造成大批员工失业,进而成为影响当地稳定的潜在因素。

其次,各方掌握的信息完全程度是决定博弈走向的核心要素,信息优势的一方将在双方的讨价还价中占据主动权。而在环境治理中,地方政府倾向于利用信息的不对称和信息的模糊性①增强自己的博弈力量。环保领域的强技术性特点使得地方政府在环境治理中拥有更加丰富和准确的地方信息以及更强的技术处理能力。而且,针对反映环境治理成效的指标,比如能耗指标、减排指标等,中央尚未形成严格的、统一的监测和核算标准,由此使得地方政府为达到自己的目标对环境数据进行操控,加剧了中央政府在这场环境治理博弈中的信息劣势。

① 信息模糊性与信息不对称不同,它是指在同样信息条件下人们会有不同的解释和理解,不会随信息增多而改善。参见March and Olsen(1979)。

最后,在环境治理中,地方政府会动用自己的非正式关系和资源来增强自己在与中央政府讨价还价中的博弈力量。在中国,正式政治与非正式政治的彼此交融构成了中国政治运作的基本图景,非正式的社会关系在中央与地方的互动中发挥重要作用(Kornai,1992;钟灵娜、庞保庆,2016)。为在与中央的讨价还价中获得更多的话语权,地方官员会动用相当多的资源来经营自身与中央官员之间的非正式关系,以弱化双方之间等级分明的科层制关系,进而运用这种非正式关系在讨价还价中展开“游说”和“收买”,以获得更加宽松的政策执行空间,使得博弈局势向有利于自身的方向发展。

综合上述分析,环境治理中的央地博弈工具对比可用如下图 2表示。图中表明,当中央政府的博弈工具力量相对更强时,中央达到强监管的目的,此时央地博弈均衡遵循中央强监管—地方加强环境治理的均衡路径;而当地方政府的博弈工具力量更强时,中央的监管力度相对较弱,央地博弈均衡路径为中央弱监管—地方放松环境治理。

|

图 2 环境治理中的央地博弈工具对比图 |

那么,一旦各方利用自身优势进行博弈较量,环境治理均衡究竟会走向何方?实际的治理状态会处于什么水平?显然,结果会偏向力量较大的一方。但中央政府与地方政府哪一方的力量会更大一些呢?基于如下观察到的经验事实来判断双方博弈工具力量的相对强弱,我们猜想中央政府可能在环境治理中具有更强的博弈力量,监管力度相对更强,因此博弈均衡为(强监管,重视环境)。

中央政府为确保地方政府忠实执行中央环境决策,通过一系列制度设计强化财政激励、政治激励以及制度激励等工具,弱化地方政府的维稳、信息优势以及非正式关系等博弈手段在环境治理博弈中的作用效力。就中央政府而言,分税制改革以来,中央政府不断集中财权并扩大对地区转移支付的规模,并实行地方转移支付水平与地区环境治理效果挂钩,财政激励的力度不断增强;同时,中央不断加大官员考核中环境绩效的权重,将官员晋升与环境绩效挂钩,并采取环保工作的目标责任制、一票否决制等,增强对地方政府的政治晋升激励;此外,中央政府不断进行环境治理制度创新,比如探索出环保机构垂直管理制度、中央环保督察、地方党委负责制等环境治理新路径,强化了在环境治理中对地方政府的制度激励。通过以上举措,中央在环境治理中的博弈力量逐渐增强。

同时,中央也不断采取举措削弱地方政府在环境治理中的博弈力量。在信息资源方面,一方面,中央不断完善环境监测网络,加强对地区环境质量的监控,到2015年全国338个地级及以上城市设立1436个空气质量国控监测站点;另一方面,不断推进环境监测机制改革,2016年全部完成地方的空气质量监测事权上收,通过以上举措,中央的信息劣势逐渐得到改善。在非正式关系上,中央政府采取官员异地交流制度、加大反腐力度等措施,打击各级政府间的共谋行为。在维护稳定上,中国各地区的产业结构不断升级,第三产业吸纳就业人数不断增多,对高耗能高污染企业的整顿关停对地区就业以及经济的负面影响逐渐减弱,进而使得地方政府较难以维护稳定为由排斥环境管制。

根据上述分析,可以推测,在中央加强环境治理的背景下,环境问题应该可以得到一定程度改善。那么,实际情况是否如此呢?没有进一步的实证研究,无法作出肯定的回答。在此,我们不妨作出两种完全相反的假设:

假设1:在环境治理博弈中,中央政府具有更强的博弈力量,能够对地方政府实施强监管,博弈均衡为(强监管,重视环境),地区实际污染水平低于基准污染水平。

假设2:在环境治理博弈中,地方政府具有更强的博弈力量,中央政府的监管力度受到削弱,博弈均衡为(弱监管,重视经济),地区实际污染水平高于基准污染水平。

三、模型构建与变量选取 (一) 央地博弈孰强孰弱,博弈均衡走向何方?——基于双边随机前沿模型的实证检验本节基于双边随机前沿方法,构建环境治理中央地博弈力量大小的测度模型,试图通过实证分析求解环境治理中的博弈均衡。

本文将使用双边随机前沿模型度量中央与地方博弈力量的相对大小及其对地区实际污染水平的影响。当实际污染水平高于基准水平时,表明中央政府的博弈力量更强;反之,表明地方政府的博弈力量更强。假定中央政府以公众利益最大化为目标,采取严格的环境监管措施降低地区的环境污染水平,而地方政府既要执行中央的相关政策,也要追求当地经济和财政利益最大化,因而倾向于推高地区的环境污染水平。于是,中央与地方在环境治理中目标的不一致导致双方就治理目标进行多轮的讨价还价过程,最终由双方博弈力量的相对大小决定地区的环境污染水平(郑永年、吴国光,1995;余敏江,2011)。环境污染的实际水平(P)可以用如下公式表述:

| $P = \underline P + \eta \left({\overline P - \underline P } \right) $ | (1) |

其中,P为地方政府所能承受的最低环境污染水平,P为中央政府所能容忍的最高环境污染水平。η(0≤η≤1)用于衡量地方政府在环境治理中就污染水平与中央政府进行博弈的能力,因此,其中η(P-P)反映了在实际污染水平形成过程中地方政府所掠取的剩余①。

① 此处引入微观经济学中的剩余概念,环境治理中的地方政府预期剩余是指地区基准污染水平与地方政府所能承受的最低环境污染水平之间的差额,中央政府预期剩余是指中央所能容忍的地区最高污染水平与基准污染水平之间的差额。

为了在模型中同时体现出中央政府与地方政府在环境政策博弈中的博弈力量,需要对(1)式进一步分解。我们首先描述在城市基本特征x如城镇化水平、产业结构、经济外向度、经济发展水平等给定条件下的基准环境污染水平μ(x)=E(θ|x),这里θ是实际存在的,但是无法获知,并且总满足:P≤μ(x)≤P。因此,(P-μ(x))代表在环境污染水平形成过程中中央政府的预期剩余;(μ(x)-P)代表地方政府的预期剩余。而中央政府与地方政府谁将获得更多的剩余将取决于双方博弈力量的相对大小。我们可以用这些剩余的定义将式(1)重新表述为:

| $P = \mu (x) + \eta [\bar P - \mu (x)] - (1 - \eta)[\mu (x) - \underline P ] $ | (2) |

(2) 式表明,地方政府可以通过掠取中央政府预期剩余的一部分来推高地区环境污染水平以实现自身利益的最大化,所掠取的剩余规模为η[P-μ(x)];同样中央政府可以通过获得地方政府的一部分剩余来实现降低环境污染水平的目标,所获取剩余规模为(1-η)[μ(x)-P]。而地方政府能够掠取的剩余取决于地方政府的博弈力量η以及中央政府的总预期剩余P-μ(x)。

方程式(2)由三部分组成:第一部分μ(x)表示在给定城市特征x情况下基准的环境污染水平;第二部分η[P-μ(x)]体现了地方政府通过拥有的博弈力量所掠取的剩余;第三部分(1-η)[μ(x)-P]是中央政府通过拥有的博弈力量所获得的剩余。净剩余NS=η[p-μ(x)] -(1-η)[μ(x)-P]可以用来描述实际环境污染水平形成过程中双方博弈所产生的综合效应。

因此,在本模型的框架下,地方政府的博弈力量对于形成的实际污染水平产生一个正的效应,中央政府的博弈力量产生一个负的效应,即双方的博弈力量对于环境污染水平形成的影响是双边的,我们可以将环境污染水平模型(2)简写为如下形式:

| $P_{i}=\mu\left(x_{i}\right)+\xi_{i}, \xi_{i}=w_{i}-u_{i}+v_{i} $ | (3) |

该模型是一个典型的双边随机前沿模型(Kumbhakar and Parmeter, 2009)。其中,μ(xi)=xi′β,β为待估计参数向量,xi为城市个体特征;wi=ηi[P-μ(x)]≥0; ui=(1-ηi)[μ(x)-P]≥0;vi为一般意义上的随机扰动项。地方政府可以通过掠取中央政府的预期剩余来提高环境污染水平,这可以通过wi体现,而中央政府可以通过获得一部分地方政府剩余来降低环境污染水平,这由μi描述。而这些掠取所得剩余的规模取决于央地双方的博弈力量对比η、中央政府预期剩余P-μ(x)和地方政府预期剩余μ(x)-P。

为了同时测度β参数向量和中央政府与地方政府获得剩余的部分,我们采用最大似然估计方法(MLE)来估计模型(3)。由前述分析和模型(3)的设定可知,干扰项wi和ui都具有单边分布的特征,为此我们假设二者均服从指数分布。对于干扰项vi,假设其服从正态分布。基于上述设定,可推导出复合干扰项ξi的概率密度函数如下:

| $f\left(\xi_{i t}\right)=\frac{\exp \left(\alpha_{i t}\right)}{\sigma_{u}+\sigma_{\omega}} \Phi\left(\gamma_{i t}\right)+\frac{\exp \left(\chi_{i t}\right)}{\sigma_{u}+\sigma_{\omega}} \int_{-\gamma i t}^{\infty} \varphi(x) d x=\frac{\exp \left(\alpha_{i t}\right)}{\sigma_{u}+\sigma_{\omega}} \Phi\left(\gamma_{i t}\right)+\frac{\exp \left(\chi_{i t}\right)}{\sigma_{u}+\sigma_{\omega}} \varphi\left(\psi_{i t}\right) $ | (4) |

其中,Φ(·)和φ(·)分别为标准正态分布的概率密度函数和累计分布函数,其他参数设定如下:

| $\alpha_{i t}=\frac{\sigma_{v}^{2}}{2 \sigma_{u}^{2}}+\frac{\xi_{i}}{\sigma_{u}} ; \chi_{i t}=\frac{\sigma_{v}^{2}}{2 \sigma_{w}^{2}}-\frac{\xi_{i}}{\sigma_{w}} ; \gamma_{i t}=-\frac{\xi_{i t}}{\sigma_{v}}-\frac{\sigma_{v}}{\sigma_{u}} ; \psi_{i t}=\frac{\xi_{i t}}{\sigma_{v}}-\frac{\sigma_{v}}{\sigma_{\omega}} $ | (5) |

对于包含n个观测值的样本而言,对数似然函数的表达形式如下:

| $\ln L(X ; \pi)=-n \ln \left(\sigma_{\omega}+\sigma_{u}\right)+\sum\limits_{i=1}^{n} \ln \left[e^{\alpha_{i t}} \Phi\left(\gamma_{i t}\right)+e^{\beta_{i t}} \Phi\left(\psi_{i t}\right)\right] $ | (6) |

其中,π=[β, σv, σw, σu]′。通过对数似然函数的最大化,可获得所有参数的极大似然估计值。

本文重点关注的是地方政府和中央政府通过各自拥有的博弈力量所获得的剩余,为此我们需要进一步推导ui和wi的条件分布,分别记为f(uit|ξit)和f(wit|ξit),则有:

| $f\left(\omega_{i t} | \xi_{i t}\right)=\frac{\left(\frac{1}{\sigma_{u}}+\frac{1}{\sigma_{\omega}}\right) \exp \left[-\left(\frac{1}{\sigma_{u}}+\frac{1}{\sigma_{\omega}}\right) \omega_{i t}\right] \Phi\left(\frac{\omega_{i t}}{\sigma_{v}}+\psi_{i t}\right)}{\exp \left(\chi_{i t}-\alpha_{i t}\right)\left[\Phi\left(\chi_{i t}\right)+\exp \left(\alpha_{i t}-\chi_{i t}\right) \Phi\left(\gamma_{i t}\right)\right]} $ | (7a) |

| $f\left(u_{i t} | \xi_{i t}\right)=\frac{\left(\frac{1}{\sigma_{u}}+\frac{1}{\sigma_{\omega}}\right) \exp \left[-\left(\frac{1}{\sigma_{u}}+\frac{1}{\sigma_{\omega}}\right) u_{i t}\right] \Phi\left(\frac{u_{i t}}{\sigma_{v}}+\chi_{i t}\right)}{\Phi\left(\chi_{i t}\right)+\exp \left(\alpha_{i t}-\gamma_{i t}\right) \Phi\left(\psi_{i t}\right)} $ | (7b) |

以(7)式确定的条件分布为基础,可以分别得到环境污染实际水平形成过程中的ui和wi的条件期望:

| $E\left(\omega_{i t} | \xi_{i t}\right)=\frac{1}{\left(\frac{1}{\sigma_{u}}+\frac{1}{\sigma_{\omega}}\right)}+\frac{\sigma_{v}\left[\Phi\left(-\psi_{i t}\right)+\eta_{i t} \Phi\left(\psi_{i t}\right)\right]}{\exp \left(\chi_{i t}-\alpha_{i t}\right)\left[\Phi\left(\psi_{i t}\right)+\exp \left(\alpha_{i t}-\chi_{i t}\right) \Phi\left(\gamma_{i t}\right)\right]} $ | (8a) |

| $E\left(u_{i t} | \xi_{i t}\right)=\frac{1}{\left(\frac{1}{\sigma_{u}}+\frac{1}{\sigma_{\omega}}\right)}+\frac{\exp \left(\alpha_{i t}-\chi_{i t}\right) \sigma_{v}\left[\Phi\left(-\gamma_{i t}\right)+\eta_{i u} \Phi\left(\gamma_{i t}\right)\right]}{\left.\Phi\left(\psi_{i t}\right)+\exp \left(\alpha_{i t}-\chi_{i t}\right) \Phi\left(\gamma_{i t}\right)\right]} $ | (8b) |

利用(8a)式和(8b)式可以估计地方政府和中央政府在环境治理中通过博弈分别使得环境污染水平偏离基准污染水平的绝对程度,进而推导出中央地方政府博弈对环境污染水平的净效应:

| $N E=E\left(1-\mathrm{e}^{-\omega_{i t}} | \xi_{i t}\right)-E\left(1-\mathrm{e}^{-u_{i t}} | \xi_{i t}\right)=E\left(\mathrm{e}^{-u_{i t}}-\mathrm{e}^{-\omega_{i t}} | \xi_{i t}\right) $ | (9) |

通过以上双边随机前沿模型的设定,我们可以实证测度环境治理中央地博弈力量的相对大小及其对实际污染水平的影响,进而得到当前背景下央地博弈的均衡路径。

(二) 变量选取本文的被解释变量为人均SO2排放量,用地级市SO2排放量与地级市总人口数的比值衡量,以排除人口规模的影响(陆远权、朱小会,2016);本文的控制变量包括:城镇化水平(urb),用非农人口数与总人口数的比值衡量;产业结构(stru),用第三产业产值与第二产业产值的比值衡量;FDI(fdir),用外商直接投资总额占GDP的比重衡量;经济外向度(open),用进出口总额占GDP的比重度量,进出口总额用人民币对美元汇率进行换算;经济发展水平(rgdp),用人均GDP衡量;创新水平(zl),用地区人均专利申请量衡量;政府调控能力(gov),用财政支出占GDP的比重衡量;人力资本水平(hk),用每万人在校大学生数衡量;投资率(tz),用固定资产投资总额占GDP的比重衡量;金融发展水平(fe),用金融机构贷存比衡量;基础设施水平(inf),以每万人公路里程衡量。

为保证数据的平稳性并使得估计系数具有弹性解释,本文对所有变量都作了对数处理。以上数据均来自2004-2016年的《中国城市统计年鉴》以及《中国统计年鉴》,同时考虑到数据的可得性,将缺失程度较大的地级市剔除,从而得到2003-2015年283个地级市共13年的平衡面板数据。如下表 1为主要变量的描述性统计。

| 表 1 主要变量的描述性统计 |

本节在模型设定和地区基准污染水平分析的基础上,对模型进行总方差分解,并对中央政府和地方政府在环境治理中的博弈力量及博弈力量差异所带来的获得剩余规模进行测度,并进一步分析导致央地博弈相对力量变化的影响因素。

(一) 模型设定及基准污染水平的影响因素基于上述环境治理中央地博弈背景下地区实际污染水平的形成机制以及定量测度技术方法,本文对中央政府和地方政府在环境污染水平形成中的博弈力量进行了分析。这里采用双边随机前沿方法进行测度,表 2给出了基于双边随机前沿方法估计得到的回归结果。

| 表 2 中央-地方政府博弈力量模型估计 |

在表 2中,模型1采用了OLS估计,模型2-5均采用无约束条件的双边随机前沿下的MLE估计,模型3和4在模型2的基础上分别控制了时间因素和地区因素,模型5为同时加入时间因素和地区因素,发现模型拟合效果得到很大改善,因此本文的后续分析主要基于模型5的测度结果进行。

估计结果显示,城镇化和金融发展水平会增加环境污染,经济发展水平对环境污染的影响存在倒U形关系,产业结构、创新水平、人力资本、投资率以及基础设施建设会显著降低环境污染,而外商直接投资,经济外向度以及政府调控能力对环境污染没有显著影响。

(二) 方差分解:地区环境污染水平影响因素中的央地博弈测度模型解释能力在环境治理中,央地博弈对地区污染水平的影响效应如表 3所示。我们发现,央地在环境治理中的博弈力量对环境污染水平的形成具有相当重要的影响,其中,中央政府相对于地方政府具有更强的博弈力量,中央政府对地方的政治激励、财政激励以及制度激励有助于其在环境治理博弈中占据主动权,最终导致央地博弈对于环境污染水平形成的综合效用为负,E(w-u)=σw-σu=-0.1980。换言之,央地博弈将形成一个相对于基准水平更低的环境污染水平。这也表明国家意志在环境污染治理中的重要作用。同时,被解释变量无法解释部分的总方差为0.6642,其中78.65%由央地博弈所贡献;而在央地博弈对环境污染水平的总影响中,中央政府相对于地方政府处于一个更为强势的博弈地位,达到69%;地方政府的博弈力量在博弈总影响中仅为31%。这表明,虽然在地区的环境污染治理中,地方政府具有一定的博弈力量,但是最终的污染水平更取决于中央政府。为了分析“中央地方”在博弈中各自所获得的剩余以及净剩余,在下文中进一步对央地双方作单边效应估计。

| 表 3 中央地方博弈的环境污染效应分析 |

1. 样本总体估计结果

本部分研究的重点是估算央地双方在讨价还价中各自所获得的剩余,其含义是中央和地方在博弈中各自获得的剩余相对于基准污染水平变动的百分比。表 4呈现了针对全样本的估计结果。平均而言,中央政府在博弈中所获得的剩余将使环境污染水平低出基准污染水平40.3%;而地方政府剩余则仅能使污染水平升高29.5%。这种相对悬殊的博弈力量使得实际污染水平比基准水平低出10.8%。换言之,由于央地双方在环境治理中相对博弈力量的差异,对于当前经济社会发展阶段可能产生的100单位的污染排放,中央政府的监管促使地方政府将污染排放控制到89.2单位。由此可以看出,在环境治理的博弈中,中央政府的博弈力量相对更强,进而假设1得到验证。

| 表 4 环境治理中的中央地方博弈对环境污染的效应估计 |

上述结果表明,在环境治理的央地博弈中,中央政府的博弈力量占据优势,使得地区环境污染状况控制在基准污染水平以下。根据武汉大学环境法研究所(2016)①的估算,中国当前的经济发展阶段相当于美国20世纪70、80年代的水平,而美国从1973年的SO2排放峰值开始到1983年的十年间排放量减少28%,而中国从2007年的SO2排放峰值到2016年的十年间,排放量减少高达75%。这也进一步表明了中国特色社会主义在环境治理中的制度优势,其通过强大的国家意志控制地方政府的自利行为,使得中央的环境保护政策在地方能够得到较好地执行。

① 来源:http://www.h2o-china.com/news/247782.html

表 4后三列(Q1-Q3)更为细致地呈现了央地博弈对比的分布特征,表明央地双方博弈力量具有较强的异质性,但是在央地就环境治理的博弈中几乎所有地方政府都处在弱势地位。具体而言,由第一四分位(Q1)的统计结果可知,有1/4的地方政府,央地博弈的结果是污染水平相对于基准水平降低30%左右。然而,从第三四分位(Q3)的统计结果来看,另有1/4的地方政府,央地博弈的结果则是环境污染水平相对于基准水平增加8.59%。但是整体而言,我们的分析表明在环境治理的央地博弈中,中央政府相对于地方政府总体上具有更强的博弈力量,并最终依赖这种能力驱使地方政府加强环境污染治理。

2.央地博弈的年度分布特征

在环境治理过程中,央地博弈力量对比的变化情况如下表 5所示。总体来看,虽然中央政府在博弈中始终占据强势地位,但从净效应的变化趋势来看,明显分为两个阶段。

| 表 5 中央地方博弈对环境污染净效应的年度分布特征 |

第一阶段是从2003年到2011年,地方政府的博弈力量逐渐增强。深入分析有以下原因:一是从2003年到2011年,中国的第二产业比重一直维持在46%以上的高位,从2003年的45.97%增加到2011年的46.78%,2011年之后才开始明显下降。因此高耗能高污染的企业在地区经济中占比较大,而环境管制的主要对象正是这类企业,环境管制对地区经济的冲击较大,地方政府会以环境管制过严影响地区稳定为筹码,增强自己在与中央政府博弈中的主动权。二是根据周黎安(2014)的行政发包制理论,地方政府的某项工作亮点可以用于掩盖或者弥补其他工作的失败。而从2003年到2011年,中国经济保持了年均10%的持续高速增长,各地区政府倾向于用当地的经济高速增长来掩盖或者弥补环境监管的不力。此外,2011年之前的环境绩效考核大多流于形式,提升地区环境治理水平对地方官员的政治晋升激励效果不大,同时中央对地区环境治理不力进行惩罚的威信不强(冉冉,2013)。

第二阶段是从2011年到2015年,中央政府在这段时间内的环境治理博弈中的力量开始不断增强,而地方政府之前不断增长的博弈力量受到遏制。2011年开始,中央政府对地区环境治理的重视程度不断加大,在十二五规划和十三五规划、十八大和十九大政治报告中都将环境保护提高到前所未有的高度,并出台各项政策和制度创新加快环境治理。2011年,国务院发布《“十二五”节能减排综合性工作方案》,开始完善和统一地区的环境监测、核算方法以及考核指标。同时,十八大以来国家的反腐力度不断加大,这对上下级政府官员间的非正式关系起到显著的冲击作用。此外,2011年开始中国经济进入新常态,国家不再以经济增长速度作为政府工作的中心,允许地方适当放慢经济增长速度来调整产业结构,实现优化升级。与此同时,国务院在《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》中提出,所有有关环境质量的指标都将纳入各级政府绩效考核,实行环境保护一票否决制。

综上,2011年之后中央政府在环境治理中博弈力量的增强以及地方政府博弈力量的弱化,扭转了2011年之前地方政府博弈力量不断增强的局面。

(四) 央地博弈的异质性分析在前文的分析中,我们发现央地双方在环境治理过程中的博弈力量具有很强的异质性。为了探究其原因,进一步从地方经济发展水平、财政自主度以及信息不对称程度等方面分组统计和分析中央政府和地方政府博弈力量的分布特征。

1.经济发展水平分组

由表 6的统计结果可知,在对地方经济发展水平三等分后发现,经济发展水平比较低的地方,地方政府在与中央政府的环境治理博弈中具有更强的讨价还价能力,倾向于更高的环境污染水平。但是博弈的净效应还是会使地区污染状况控制到基准污染水平之下。

| 表 6 经济发展水平对中央地方博弈净效应的影响(三等分) |

地方经济发展水平不同,一方面,中央政府对地方官员的考核选拔标准的侧重点会有所差异;另一方面,在经济发展水平存在差异的情况下,环境管制对地方经济的冲击不同,进而对地方政府利益的影响程度也不尽相同(赵细康等,2018)。经济发展水平高的地区,中央政府对地方官员的政绩考核更多的侧重于以环境质量为主的可持续发展指标,孙伟增等(2014)的研究也表明,经济更发达的地区,环保绩效越好,当地官员的晋升概率越大。因此,在环境治理中,中央政治晋升激励的筹码对经济发达地区的政府官员作用更大。此外,经济发展水平比较高的地区,产业结构以第三产业为主,高污染高能耗的第二产业比重较低,环境管制对当地经济的冲击较小,因此地方政府以环境管制会带来社会不稳定的博弈筹码失效,而且环境管制对地方财政收入影响有限的情况下,地方政府的博弈动力也被削弱。因此,在环境治理的博弈中,对经济发展水平高的地区而言,政治晋升激励作用的增大强化了中央政府的博弈力量,而维稳筹码的失效弱化了地方政府的博弈力量,最终导致中央政府在这场较量中获得主动权。

2.财政自主度分组

表 7为按照财政自主度对地级市进行五等分,其中财政自主度参考Jin and Zou(2005)、周业安、章泉(2008)等人的做法,用政府财政支出与财政收入的比值衡量。实证结果发现,财政自主度对央地博弈力量的影响存在倒U形关系。在中财政自主度到低财政自主度之间,随着地方政府财政自主度的降低,地方政府在与中央政府博弈中逐渐处于劣势;但是在高财政自主度到中财政自主度之间,随着地方政府财政自主度的降低,地方政府在与中央政府博弈中讨价还价能力逐渐增强。

| 表 7 财政自主度对中央地方博弈净效应的影响(五等分) |

这是因为,地方政府的财政自主度过低,其对中央转移支付的依赖程度更大,为了弥补财政收支缺口,会通过对中央决策的拥护和忠实执行来表达自己的忠诚,进而获得更多的转移支付(高琳,2012)。因此,在环境治理的博弈中,中央政府财政激励的筹码对财政自主度较低的地方政府作用更大。此外,地方政府对中央转移支付的依赖程度越大,地方政府的财政努力越弱(胡祖铨等,2013;马海涛、朱梦珂,2016),其通过维护高污染企业获得更高财政收入的动力不足,对这类企业的管制对其利益触动不大。而财政自主度较高的地区,由于有足够的财政收入维持政府运作和地区治理,弱化了其通过扶持地方重污染企业发展来增加地方财政收入的激励,因此,对辖区污染企业的整顿不会引起地方政府较大的抵触。但是财政自主度处于中间水平的地区,在转移支付水平与地方财政收入挂钩的渐进式分配体系下,来自中央的转移支付水平相对较低(汪冲,2015),同时财政收入可能仅仅是收支相抵,因而一方面对中央的转移支付依赖不强,受到中央的财政激励不足,另一方面又有很强的动力去获得更多的财政收入,因此两者叠加使得这一部分地方政府有着最强的激励去与中央政府进行博弈,以放松对辖区污染企业的管制来增加地区的财政收入。综上分析,在环境治理的央地博弈中,地方博弈力量与财政自主度呈现倒“U”型关系。

3.信息不对称程度分组

从2004年开始,中国环境保护部利用中央提供的标准的空气污染指数计算方法,每日公布86个重点城市的空气污染情况,并且在这86个城市建立的监测点位数多达542个,因此,相对于其他地区,中央对这86个城市的环境信息掌握得更为全面和准确,信息不对称程度较低。基于此,本文将这86个城市作为信息不对称程度低的组,其他城市为信息不对称程度高的组,分别考察信息不对称程度的大小对环境治理中央地博弈力量的影响。实证结果如下表 8所示,在信息不对称程度低的地区,中央政府的信息劣势得以扭转,因而具有更强的博弈力量,同时地方政府的信息优势被削弱,与中央政府进行博弈的能力减弱。

| 表 8 信息不对称对中央地方博弈净效应的影响 |

为进一步检验本文结果的可靠性,本文分别用人均废水排放量、人均烟(粉)尘排放量、单位面积SO2排放量、单位面积废水排放量以及单位面积烟(粉)尘排放量衡量地区的环境污染水平,上述不同度量指标下的回归结果均支持了本文的结论,即在环境治理的博弈中,中央具有更强的博弈力量,进而督促地方政府将环境污染水平控制在基准水平之下①。

① 考虑到篇幅,以上稳健性检验的具体结果在此不再赘述,如有需要,可向作者索取。

其中,无论用单位面积排放量还是用人均排放量度量环境污染,中央与地方的博弈力量对比差异不大。但是,相比于用废水或者烟(粉)尘排放量衡量地区环境污染水平,用SO2作为环境污染的度量指标时,中央政府的博弈力量明显相对更强。可能的解释是,相对于废水以及固体废弃物的排放而言,SO2等废气的排放更容易被公众或者媒体等感知,而且空气质量信息相对更加透明易得,中央政府对此的关注度也相对更高,因此地方政府在环境治理中可能会迫于舆论和中央政府的压力,优先考虑废气这类环境污染物的治理。因此,相比其他两类污染物的治理,地方政府在废气治理的博弈中处于更加劣势的地位,治理力度相对更大。此外,年度分布特征显示,上述不同指标度量下的环境污染均在2011年前后出现明显转折,分经济发展水平、财政自主度以及信息不对称程度的异质性分析结论也均与前文结论一致。

五、结论与政策建议本文构建了一个地区环境治理过程中央地博弈的测度模型,基于2003-2015年283个地级市的面板数据,对环境治理过程中中央政府与地方政府各自的博弈力量及其对最终环境治理绩效的影响进行了实证测度。实证检验结果表明:

(1) 央地环境治理博弈对最终环境污染水平的形成具有重要影响,同时,中央政府相对于地方政府拥有更有力的博弈工具,具有更强的博弈力量。央地博弈因素对于最终形成的环境污染水平的综合影响为-0.1980,表明总体而言,央地博弈将形成一个低于基准污染水平的环境治理效果。

(2) 对央地双方单边效应的全样本分析发现,平均而言,在环境污染水平的形成中,中央政府凭借其强大的博弈力量将以40.30%的幅度降低地区环境污染水平;而地方政府凭借其拥有的博弈筹码将以20.50%的幅度推高地区的环境污染水平。这两种相反力量的作用,使得实际的环境污染水平相对于基准水平降低10.8%。分位分析进一步表明,在实际环境污染水平形成过程中,几乎所有地方政府都将接受一个低于基准污染水平的环境管治策略,而不同区域地方政府实现的降低幅度则有所不同。

(3) 进一步分析地方政府在经济发展水平、财政自主度以及信息不对称程度等因素的异质性对地区最终环境污染水平的作用效应,同样表明:几乎所有地方政府都不同程度地面临着接受一个低于基准污染水平的环境管治策略,并且中央政府可以有效地实施歧视性环境目标制定策略。

综合本文结论,地方执行过程实际是中央决策过程的延续,因此,一个完整有效的中央决策需要将地方执行过程考虑在内。具体来说,在环境治理中,地方政府与中央政府目标的不一致使得地方政府有很大的动机与中央政府展开博弈,导致中央的环境保护政策落实到地方时产生偏离或扭曲。基于此,在环境治理中,中央政府需要采取恰当的制度设计来强化中央的博弈力量,同时削弱地方政府的博弈力量,减少政府自利行为带来的效率损失,使得国家意志在环境治理中占据主动权。

首先,从加强中央政府的博弈力量角度而言,中央政府需要一系列的制度设计来增强财政激励、行政激励以及制度激励在央地博弈中的效力。第一,财政激励。一方面,中央政府可以加大生态专项转移支付力度,根据地方政府治理的成效和进度确定梯级式的转移支付金额;另一方面,建立环境保护奖励基金,对环境绩效改善明显的地区可以给予一定的财政奖励,并且构建中央政府、地方政府、企业、社会等多元的污染防治投资机制。第二,行政激励。将环境指标在官员晋升中的作用由之前的形式化、软约束向硬指标、强约束转变,不断提高可持续发展指标在官员绩效考核中的比重。第三,制度激励。通过一系列的制度设计形成中国特色的环境污染防治新模式。中央环保督察、环保约谈等环境监督举措要由当前的运动式治理向常态化和制度化转变,加快环保机构垂直管理、排污权有偿使用、生态环境损害赔偿制度、领导干部自然资源资产离任审计等政策由试点向全国的推广。

与此同时,中央还需要削弱地方政府在环境治理博弈中动用的信息优势、维护稳定以及非正式关系等博弈工具的力量。第一,削弱地方信息优势。一方面,建立国家环境监测网,推进环境监测机制的改革,将空气、地表水、土壤等的监测事权收归中央。另一方面,探索构建民众监督机制,将公众、媒体、社会组织等引入到地区环境治理的参与和监督过程中。第二,降低环境管制对地区稳定的冲击。允许地方适当放慢经济增长速度,更加重视经济发展质量,加快地区经济的转型升级,进而降低整顿关停高污染高能耗企业对当地经济、就业等的冲击。第三,弱化上下级政府间的非正式关系。加强中央巡视监察和反腐力度,并实现环境治理决策以及执行过程中的透明化和公开化。

| [] |

陈家建、张琼文、胡俞, 2015, “项目制与政府间权责关系演变:机制及其影响”, 《社会》, 第 5 期, 第 1-24 页。 |

| [] |

冯猛, 2017, “政策实施成本与上下级政府讨价还价的发生机制基于四东县休禁牧案例的分析”, 《社会》, 第 3 期, 第 215-241 页。DOI:10.3969/j.issn.1004-8804.2017.03.009 |

| [] |

高琳, 2012, “分权与民生:财政自主权影响公共服务满意度的经验研究”, 《经济研究》, 第 7 期, 第 86-98 页。DOI:10.3969/j.issn.1005-913X.2012.07.048 |

| [] |

何艳玲、汪广龙, 2012, “'政府'在中国:一个比较与反思”, 《开放时代》, 第 6 期, 第 83-97 页。 |

| [] |

胡祖铨、黄夏岚、刘怡, 2013, “中央对地方转移支付与地方征税努力——来自中国财政实践的证据”, 《经济学(季刊)》, 第 3 期, 第 799-822 页。 |

| [] |

孔繁成, 2017, “晋升激励、任职预期与环境质量”, 《南方经济》, 第 10 期, 第 90-110 页。 |

| [] |

李怀, 2010, “'组织化动员'失效的制度逻辑——一个'城中村'改造中地方政府的民族志研究”, 《中山大学学报(社会科学版)》, 第 3 期, 第 130-140 页。DOI:10.3969/j.issn.1000-9639.2010.03.013 |

| [] |

李芝兰、吴理财, 2005, “'倒逼'还是'反倒逼'——农村税费改革前后中央与地方之间的互动”, 《社会学研究》, 第 4 期, 第 44-63 页。 |

| [] |

卢大鹏, 2008, “走出政府机构改革困局——地方政府与中央政府的博弈分析与启示”, 《中国行政管理》, 第 7 期, 第 27-30 页。DOI:10.3782/j.issn.1006-0863.2008.07.007 |

| [] |

卢洪友、连玉君、卢盛峰, 2011, “中国医疗服务市场中的信息不对称程度测算”, 《经济研究》, 第 4 期, 第 94-106 页。DOI:10.3969/j.issn.1005-913X.2011.04.042 |

| [] |

陆远权、朱小会, 2016, “政府规制、产能过剩与环境污染——基于我国省际面板数据的实证分析”, 《软科学》, 第 10 期, 第 26-30 页。 |

| [] |

马海涛、朱梦珂, 2016, “财政转移支付、财政努力与区域经济发展”, 《经济与管理评论》, 第 6 期, 第 80-93 页。 |

| [] |

潘峰、王琳、西宝, 2015, "进化博弈视角下的政府间环境规制执行策略研究"《软科学》, 第12页, 第49-55页。 |

| [] |

渠敬东、周飞舟、应星, 2009, “从总体支配到技术治理——基于中国30年改革经验的社会学分析”, 《中国社会科学》, 第 6 期, 第 104-127 页。 |

| [] |

冉冉, 2013, “'压力型体制'下的政治激励与地方环境治理”, 《经济社会体制比较》, 第 3 期, 第 111-118 页。 |

| [] |

孙伟增、罗党论、郑思齐、万广华, 2014, “环保考核、地方官员晋升与环境治理——基于2004—2009年中国86个重点城市的经验证据”, 《清华大学学报(哲学社会科学版)》, 第 4 期, 第 49-62 页。 |

| [] |

汪冲, 2015, “渐进预算与机会主义——转移支付分配模式的实证研究”, 《管理世界》, 第 1 期, 第 18-29 页。 |

| [] |

夏永祥、王常雄, 2006, “中央政府与地方政府的政策博弈及其治理”, 《当代经济科学》, 第 2 期, 第 45-51 页。DOI:10.3969/j.issn.1002-2848.2006.02.007 |

| [] |

杨博文、王勇军, 2014, "中央与地方在城市空气污染治理中的非均衡博弈分析", 《统计与决策》第3期, 第52-56页。 |

| [] |

余敏江, 2011, “论生态治理中的中央与地方政府间利益协调”, 《社会科学》, 第 9 期, 第 23-32 页。 |

| [] |

袁飞、陶然、徐志刚、刘明兴, 2008, “财政集权过程中的转移支付和财政供养人口规模膨胀”, 《经济研究》, 第 5 期, 第 70-80 页。 |

| [] |

张践祚、刘世定、李贵才, 2016, “行政区划调整中上下级间的协商博弈及策略特征——以SS镇为例”, 《社会学研究》, 第 3 期, 第 73-99 页。 |

| [] |

赵细康、吴大磊、曾云敏, 2018, “基于区域发展阶段特征的绿色发展评价研究——以广东21地市为例”, 《南方经济》, 第 3 期, 第 42-54 页。 |

| [] |

郑永年、吴国光, 1995, 《论中央—地方关系: 中国制度转型的一个轴心问题》, 香港: 牛津大学出版社。 |

| [] |

钟灵娜、庞保庆, 2016, “压力型体制与中国官员的降职风险:基于事件史分析的视角”, 《南方经济》, 第 10 期, 第 54-74 页。DOI:10.3969/j.issn.1000-6249.2016.10.005 |

| [] |

周黎安, 2014, “行政发包制”, 《社会》, 第 6 期, 第 1-38 页。 |

| [] |

周先波、刘建广、郑馨, 2016, “信息不完全、搜寻成本和均衡工资——对广东省外来农民工劳动力市场信息不完全程度的测度”, 《经济学(季刊)》, 第 1 期, 第 149-172 页。 |

| [] |

周雪光、练宏, 2011, “政府内部上下级部门间谈判的一个分析模型——以环境政策实施为例”, 《中国社会科学》, 第 5 期, 第 80-96 页。 |

| [] |

周雪光, 2008, “基层政府间的'共谋现象'——一个政府行为的制度逻辑”, 《社会学研究》, 第 6 期, 第 1-21 页。DOI:10.3969/j.issn.1004-2938.2009.12.003 |

| [] |

周业安、章泉, 2008, “财政分权、经济增长和波动”, 《管理世界》, 第 3 期, 第 6-15 页。 |

| [] |

Jin J., Zou H., 2005, "Fiscal Aecentralization, Revenue and Expenditure Assignments, and Growth in China". Journal of Asian Economics, 16(6), 1047–1064.

DOI:10.1016/j.asieco.2005.10.006 |

| [] |

Kornai, J., 1992, The Socialist System: The Political Economy of Communism, New Jersey: Princeton University Press.

|

| [] |

Kumbhakar S. C., Parmeter C. F., 2009, "The Effects of Match Uncertainty and Bargaining on Labor Market Outcomes: Evidence from Firm and Worker Specific Estimates". Journal of Productivity Analysis, 31(1), 1–14.

|

| [] |

March, J. G. and Olsen, J. P., 1979, Ambiguity and Choice in Organizations, Oslo: Universitetsforlaget.

|