党的十九大报告提出“就业是最大的民生,要破除妨碍劳动力、人才社会性流动的体制机制弊端,使人人都有通过辛勤劳动实现自身发展的机会”。近年来,伴随着中国社会结构的逐步开放,机会公平问题开始凸显,尤其社会顶端职业的代际传递趋势不断加强(郭丛斌、丁小浩,2004;Walder and Hu, 2009)。不少学者发现父母、岳父母在政府机关、事业单位和国有企业等体制内单位就业的劳动者更可能进入体制内单位工作,表明劳动者就业机会与其家庭背景高度相关(卢盛峰等,2015;韩雷等,2016)。体制内单位作为劳动力市场的一种优质就业类型,其由于“工作稳定、福利优厚”而备受追捧,前期的研究表明这样的就业机会有向“精英阶层”家庭集中的趋势,如果持续下去势必会弱化底层劳动者向上流动的概率,打破其“努力让下一代过上好生活”的信念,降低其工作积极性(李力行、周广肃,2014;陈纯槿、胡咏梅,2016),导致收入差距的进一步扩大,不利于社会稳定。然而值得注意的是,近年来政府部门、事业单位以及国有企业的招聘开始逐步强化对新入职者的学历要求,同时实行全国性或地区性的统一公开考试,以招纳到更多的知识精英,并呈现出高干子弟与贫苦出身的知识精英并存的现象。在这种发展趋势下,我们不难开始思考,教育对家庭背景作用的发挥是否存在一定程度的影响,是否能够在一定程度上弥补家庭出身的不足?基于此,探讨劳动者家庭背景对其进入体制内单位就业机会的作用,并分析教育对家庭背景作用发挥的影响具有重要的现实意义。

家庭背景对劳动者就业的影响受到了学界的持续关注。在20世纪70年代,Becker and Tomes(1979, 1986)开始将代际传递引入到经济分析框架中,肯定了家庭因素对子女就业的影响。其中,Lin and Bian(1991)、Fiona (2000)、Giorgio and Peter(2003)和Hellerstein and Morrill(2011)认为父辈职业会影响子女的职业选择,二者呈现较强的相关性。同时Francisco (2006)、Bennedsen et al.(2007)和Kramarz and Skans(2014)研究发现劳动者进入其父辈所在单位工作的可能性更大。国内研究也支持了家庭背景优势会转化为子女就业优势的观点。其中,多数学者认为父辈职业与子女职业间存在较强的相关性,二者处于同一劳动力市场的可能性较大,农村家庭中父辈从事非农就业对子女从事非农工作有明显的正向影响,城镇家庭中子女职业会随其职业生涯的发展逐步向父辈职业“回归”(邢春冰,2006;周兴、张鹏,2015;陈纯槿、胡咏梅,2016)。还有不少学者重点研究了父母在体制内单位就业对子女就业的影响,发现父辈在体制内单位就业的劳动者更容易获得体制内的就业机会,“官二代”高校毕业生约是普通高校毕业生的1.5倍,同时领导及高级专业人才的子女会比普通家庭的子女更容易获得晋升机会,并认为这种影响很可能是由于更好的家庭背景掌握着更优质的“关系”资源,进而影响了子女就业。(胡咏梅、李佳丽,2014;韩雷等,2016;王生发、刘金东,2016;宋扬,2017;陈刚、卫艳青,2017)。此外,一些学者还注意到教育这一后致性因素对家庭背景作用发挥的影响,并重点比较了二者作用的大小。其中,董良(2016)发现父亲职业地位对子女收入的影响远远小于教育对收入的影响,认为教育对劳动者就业的影响更大。而刘志国、James Ma(2016)认为家庭背景和教育均能够明显增加劳动者个人进入体制内单位就业的机会,但家庭背景的影响远远超过教育,同时还发现教育可以在一定程度上削弱职业代际传递效应。综上可知,学界对职业代际流动的研究已取得了一定进展,但多从父母党员身份、非农就业等角度来展开,从父母在体制内就业的具体类型对体制内就业进入的机会公平问题仍有待深入,同时已有研究多采用“中国健康与营养调查”(CHNS)数据,或者是特定的局部地区调查数据来研究这一问题,也有待通过更广泛的全国性综合调查数据来对已有研究进行全面检验和进一步拓展。

本文可能的贡献在于以下三个方面,第一、关注和拓展了体制内就业进入的机会公平性问题。已有的关于中国职业代际传递的研究,不少学者重点关注了父母职业(家庭背景)对子女收入的影响,对就业机会获得的关注有待深化,不仅要对体制内就业部门进行详细分类,还要对父母在体制内就业的具体情况进行详细分类,笼统地将“父母二人均在体制内单位就业”与“父母仅一人在体制内单位就业”的影响视为同质可能掩盖了家庭背景对劳动者体制内就业进入影响的复杂性;第二、关注了内生性问题,采用倾向得分匹配法进行分析。以往研究虽考虑了劳动者异质性特征控制变量,但就业进入概率方程中可能会遗漏与家庭背景相关并影响其就业进入机会的解释变量,不能完全分离出导致体制内就业进入差异的其他因素,估计结果可能有偏,在Probit模型的基础上加入PSM(倾向得分匹配)法能够在一定程度上减少可能存在的估计偏误。第三、探索了劳动者教育水平与家庭背景之间的替代作用,考虑了高学历群体受家庭背景的影响。家庭背景对劳动者就业机会的影响可能在男性和女性间存在差异,同时考虑到高学历群体和低学历群体处于不同的劳动力市场中(吴愈晓,2011),而人力资本和社会资本可能在就业机会获取方面存在一定程度的替代作用(赖德胜等,2012;刘志国、James Ma,2016),同时体制内单位工作人员不仅有高干子弟,还有贫苦出身的知识精英,且对知识精英的青睐程度也在增强。考虑到这种发展趋势,本文拟对高学历和低学历群体间可能存在的差异进行检验,以低学历群体为参照对象,来进一步细化和检验在新数据中是否存在高学历对体制内就业的职业代际流动的削弱作用。

本文余下部分结构安排如下:第二部分,介绍数据来源及处理思路,并对相关变量进行描述性统计;第三部分,以描述性统计结果为基础,进一步采用Probit计量分析模型和倾向得分匹配法(PSM)研究家庭背景与劳动者进入体制内单位的就业概率之间的关系,并分析学历对家庭背景作用发挥的影响;第四部分,对本文结论进行稳健性检验,并进一步分析家庭背景影响劳动者体制内单位就业进入的内在机制;第五部分,总结本文研究成果并据此提出相关政策启示。

二、数据说明与变量描述 (一) 数据来源及处理本文数据来自于中国居民收入调查(CHIP)2013年城镇住户调查问卷。该调查涵盖了全国31个省市自治区,它们包括:北京、上海、天津和重庆(直辖市),江苏、浙江、广东、福建、山东、海南和河北(东部地区),湖北、湖南、江西、安徽、河南和山西(中部地区),陕西、甘肃、四川、贵州、云南、青海、宁夏、广西、新疆、内蒙古和西藏(西部地区),黑龙江、吉林和辽宁(东北地区)。问卷及抽样框的设计均由北京师范大学中国收入分配研究院联合国内外专家共同完成。

为得到包含劳动者家庭背景,尤其是父母信息的“子女—父母”配对样本,我们进行了以下处理:首先,依据每一位劳动者所对应的家庭编码、与户主的关系及性别分类,筛选出子女样本、父亲样本和母亲样本;其次,以子女样本中包含的家庭编码为基准,与其父亲和母亲样本进行配对,同时剔除不包含父母信息的子女样本;最后,将配对样本中年龄为16-65岁、目前正以雇员身份从事工资性工作的子女人口作为研究对象,总共获得有效样本1503个。

(二) 解释变量选取、处理及描述性统计首先,对被解释变量“劳动者是否在体制内单位就业”进行处理。依据问卷问题“这份工作的单位或工作类型是:①党政机关团体;②事业单位;③国有及控股企业;④集体企业;⑤中外合资或外商独资企业;⑥个体;⑦私营企业;⑧土地承包者;⑨其他”,本文借鉴王磊(2016)和陈怡安(2017)的做法,将党政机关团体、事业单位和国有及控股企业视为体制内单位,并将劳动者在体制内单位就业定义为1,而将集体企业、中外合资或外商独资企业、个体、私营企业、土地承包者及其他均视为体制外单位,将劳动者在体制外单位就业定义为0。

其次,对核心解释变量“家庭背景”进行处理,参照文东茅(2005)的做法,以父母的职业类型作为主要指标,并将“家庭背景”定义为分类变量。具体而言,当劳动者的父亲和母亲均在体制内单位就业时,则视该劳动者为家庭背景优势者;当劳动者的父亲和母亲仅有一方在体制内单位就业,而另一方不在体制内单位就业甚至无业时,则视该劳动者为家庭背景普通者;当劳动者的父亲和母亲均不在体制内单位就业时,则视该劳动者为家庭背景劣势者。此外,在既有相关文献的基础上,我们将子女的年龄、性别、户口类型、受教育程度及党员身份等作为控制变量,以便更准确地把握家庭背景对子女进入体制内单位就业概率的影响。

最后, 对上述相关变量进行描述性统计, 结果详见表 1。①劳动者是否在体制内单位工作。总体来看,劳动者在体制内单位工作的比例为38%,其中男性群体、女性群体、高学历群体和低学历群体分别为37%、39%、52%和23%,这表明女性劳动者和高学历劳动者更倾向进入体制内单位工作,其中超过一半的高学历群体均在体制内单位工作,这可能与体制内单位工作岗位的学历要求有关。②家庭背景。劳动者的家庭背景情况多以父母仅有一人在体制内单位就业为主,占比均超过70%,父母双方均在体制内单位就业的劳动者相对较少,仅高学历人群的家庭背景优势的比例接近10%,这可能是由于均在体制内单位工作的父母更注重对子女教育,也可能与家庭背景优势发挥的学历门槛效应有关。③年龄。劳动者年龄均值为28.27岁,其中高学历群体和女性群体的平均年龄均不及28岁,较趋于年轻化。④性别。全体样本中男女比例为1.74 :1,其中高学历群体和低学历群体的男女比例分别为1.23 :1和2.61 :1,说明在劳动力市场上男性群体更为普遍。⑤户口。该变量均值基本均高于90%,这与我们选择的城镇住户样本密切相关。⑥党员。总体来看,拥有党员身份的劳动者为14%,其中高学历群体高达20%,低学历群体仅为6%,但男性群体和女性群体的差别不大。⑦学历水平。全体样本中大专及以上学历的劳动者超过一半,其中男性群体中的高学历劳动者占比超过六成,远高于女性群体。

| 表 1 样本描述性统计 |

本文拟采用Probit回归对劳动者家庭背景与其进入体制内单位工作的机会进行分析,回归模型为:

| $ p\left({y = 1|x} \right) = {\beta _0} + {\beta _1}nic{e_i} + {\beta _2}plai{n_i} + \sum\limits_{m = 1}^M {{\gamma _m}{x_{im}} + {\varepsilon _i}} $ | (1) |

(1) 式中,被解释变量p(y=1|x)表示第i名样本劳动者进入体制内单位工作的概率;nice表示劳动者是否具备家庭背景优势,plain表示劳动者是否具备家庭背景劣势;xim表示其他解释变量,包括劳动者的年龄、性别、户口、党员和学历等;εi表示其它随机因素的影响。此外,β0常数项、β1、β2分别为家庭背景优势项和家庭背景劣势项的系数,表示控制其他条件不变,具备家庭背景优势或劣势的劳动者与家庭背景普通者进入体制内单位工作的机会差距;γm为其他解释变量的系数。

2. 倾向得分匹配法学界基于父母职业类型的视角来考察劳动者家庭背景对其就业和升学等方面的影响时,多认为父母职业选择远早于劳动者的职业选择,且子女并不能选择父母的职业背景,因此鲜有文献讨论模型的内生性问题。然而,进入体制内单位工作的概率方程中可能会遗漏与父母职业背景相关并影响劳动者体制内单位就业进入的解释变量,如在体制内单位担任领导职务的父母亲友,同时对父母和子女的就业提供帮助等;此外,劳动者体制内单位进入与父母的体制内单位进入可能存在一定程度的因果关联,子女在体制内单位处于较高地位时,可将父母安置到体制内单位的非核心部门工作,同时父母对子女的体制内单位进入也存在这种形式的隐性影响。因此,基于父母职业类型研究家庭背景对劳动者体制内单位就业进入机会的影响可能存在内生性,并导致Probit模型回归系数的有偏,因此,对家庭背景内生性的关注是有必要的。

为克服原模型的内生性偏差,下文拟采用Rosenbaum and Rubin(1983)提出的倾向得分匹配法(PSM)来进一步分析和检验家庭背景对劳动者体制内单位进入机会的影响,并对群体差异进行检验。具体来说,如果能估计出家庭背景优势者或者家庭背景劣势者在没有该家庭背景特征时进入体制内单位工作的概率,再求出二者差值,即可得到家庭背景与劳动者就业机会之间的关系。但由于实际中特定劳动者的家庭情况是唯一确定的,因此我们无法得知假定情况下的就业概率。然而,可通过计算样本家庭背景优势者、家庭背景劣势者、非家庭背景优势者和非家庭背景劣势者的倾向得分值,并据此将对照组与控制组进行匹配,最后基于匹配样本求出评价处理效应ATT(average treatment effect on the treated)。

下文以家庭背景优势者为例,进行详细分析。

| $ ATT = E\left[ {p\left({{y_{i1}} = 1|x, {\rm{ }}{nice}{\rm{ }} = 1} \right), P(i)} \right] - E\left[ {p\left({{y_{i0}} = 1|x, {\rm{ }}{nice}{\rm{ }} = 1} \right), P(i)} \right] $ | (2) |

(2) 式中,nice=1表示家庭背景处于优势;p (yi1=1|x, nice=1)表示第i个家庭背景优势者实际的进入体制内单位就业的概率;p (yi0=1|x, nice=1)表示第i个家庭背景优势者在不具备家庭背景优势时进入体制内单位就业的概率;p(i)表示家庭背景优势的倾向得分值。

| $ ATT = E\left[ {p\left({{y_{i1}} = 1|x, {\rm{ }}{nice}{\rm{ }} = 1} \right), P(i)} \right] - E\left[ {p\left({{y_{i0}} = 1|x, {\rm{ }}{nice}{\rm{ }} = 0} \right), P(i)} \right] $ | (3) |

考虑到家庭背景优势者在不具备家庭背景优势时进入体制内单位就业概率的不可观测性,因此拟用E[p (yi0=1|x, nice=0), p(i)]来近似代替E[p (yi0=1|x, nice=1), p(i)],即用其所匹配的非家庭背景优势者的就业概率来近似代替家庭背景优势者在不具备家庭背景优势时进入体制内单位就业的概率。于是,家庭背景优势的就业机会的平均处理效应ATT可表示为上述(3)式。

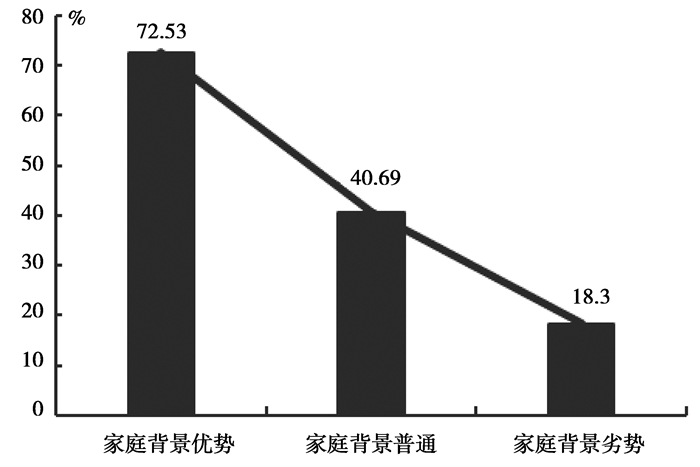

三、数据分析结果 (一) 描述性统计图 1描述了不同家庭背景的劳动者进入体制内单位的比例。分析可见,无论是柱状图的高度,还是折线图的走势,均清晰地显示劳动者能否进入体制内单位就业与其家庭背景密切相关。具体来说,当劳动者具备家庭背景优势时,其进入体制内单位就业的比例高达72.53%,远高于家庭背景普通的劳动者,而当劳动者的家庭背景处于劣势时,其进入体制内单位就业的比例仅为18.3%,约为家庭背景优势劳动者的四分之一。与此同时,由不同家庭背景的劳动者进入体制内单位比例的分组统计情况可知(见图 2),在男性、女性和低学历劳动者群体中,具备家庭优势的劳动者进入体制内单位的比例最高,其次是家庭背景普通的劳动者,而家庭背景处于劣势的劳动者最低。但对于高学历劳动者群体而言,家庭背景普通的劳动者进入体制内单位的比例高于家庭背景处于优势的劳动者,而家庭背景处于劣势的劳动者仍旧最低。基于上述分析,本文初步认为劳动者的家庭背景会影响其进入体制内单位工作的机会,且这种影响在不同劳动者群体之间,尤其是高学历劳动者群体存在较大差异。然而,图 1和图 2仅为描述性分析结果。一方面,由于没有控制其他因素的影响,这种关系并不十分可信;另一方面,并不能准确把握家庭背景对劳动者进入体制内单位工作机会的确切影响程度。为克服上述缺陷,本文接下来将运用计量分析方法进一步研究二者关系。

|

图 1 不同家庭背景的劳动者进入体制内单位比例 |

|

图 2 不同家庭背景的劳动者进入体制内单位比例的分组统计 |

基于前文对劳动者家庭背景与其进入体制内单位工作的关系分析,本文对全体劳动者群体、男性劳动者群体、女性劳动者群体、高学历劳动者群体和低学历劳动者群体分别进行回归,依次为回归(1)~(5), 其估计结果如表 2所示。另外,考虑到许多未能观察到的省份异质性可能同时与劳动者家庭背景和体制内单位进入机会相关,而忽略上述方程中的省份固定效应可能导致回归的偏误,因此,我们在回归(1)~(5)中均控制了省份虚拟变量。

| 表 2 家庭背景对劳动者在体制内单位就业概率影响的估计结果 |

从表 2可以看出,回归(1)~(5)的Pseudo R2相对较好,同时Wald卡方检验值均在1%的水平上高度显著,充分说明Probit回归模型的整体拟合效果较好,所选择的解释变量对被解释变量具有较好的解释能力。

1.家庭背景会显著影响劳动者进入体制内就业的机会。表 2中回归(1)的估计结果显示,家庭背景优势项系数估计值在1%的置信水平上显著为正,同时家庭背景劣势项的系数估计值在1%的置信水平上显著为负,这进一步验证了图 1所示的结果,表明在控制其他条件不变的情况下,相对于父母仅有一方在体制内单位工作而言,父母双方均在体制内单位工作会显著增加劳动者进入体制内单位工作的概率,而父母双方均不在体制内单位工作则会显著降低劳动者进入体制内单位工作的概率。这与李煜(2006)、韩雷等(2016)以及王生发、刘金东(2016)的研究发现较为接近,表明中国体制内单位就业中存在着隐蔽而重要的职业代际传递现象,父母的职业优势会进一步转化为劳动者的就业优势,而父母职业优势的完全缺失则会导致劳动者在就业市场上处于不利地位。此外,这一发现也揭示了政府机关、事业单位及国有企业所举行的统一公开招聘考试中仍存在不可忽视的家庭出身歧视性。

2.家庭背景对劳动者进入体制内单位就业机会的影响存在明显的性别差异和学历差异。一方面,相对于女性劳动者,男性劳动者进入体制内单位就业的机会受家庭背景的影响更大。也就是说,父母双方均在体制内单位工作更有利于男性劳动者进入体制内单位就业,而父母双方均不在体制内单位工作会导致男性更难进入体制内就业,这与Chase(1975)的研究结果相一致,认为男性就业受父母职业的影响更大。另一方面,相对于低学历劳动者,高学历劳动者进入体制内单位就业的机会受家庭背景的影响更小。父母双方均在体制内单位工作为低学历劳动者带来了更大的就业优势,但对高学历劳动者的作用在一定程度上有所减弱,这意味着教育能够在一定程度上弱化体制内就业的代际传递效应,这一发现与Maczulskij(2013)、赖德胜等(2012)和刘志国、James Ma(2016)等人的研究结论相一致。

(三) 倾向得分匹配法估计结果及分析为使研究结果更具说服力,并检验家庭背景对劳动者进入体制内单位工作机会的群体差异性,采用倾向得分匹配法分别对全体劳动者样本、男性劳动者样本、女性劳动者样本、高学历劳动者样本和低学历劳动者样本进行研究,并同时采用最近邻匹配法、半径匹配法、核匹配法和马氏匹配法,分别估计家庭背景优势和家庭背景劣势的平均处理效应值(ATT),然后计算不同匹配方法所得的ATT显著性估计值的算术平均值,结果如表 3所示。

| 表 3 匹配法估计劳动者家庭背景对其在体制内单位就业概率的影响 |

首先,基于全体劳动者样本的结果发现家庭背景对劳动者在体制内单位就业概率的影响与Probit模型估计结果一致,即家庭背景优势对劳动者体制内单位就业进入的影响均显著为正,而家庭背景劣势的影响均显著为负,表明劳动者的家庭背景会显著影响其在劳动力市场中的求职,家庭背景处于优势的劳动者更容易求职成功,而家庭背景处于劣势的劳动者更难在求职过程中胜出,这进一步揭示了体制内单位求职环节存在重要但易被忽视的家庭出身歧视,劳动者会因其家庭背景低于普通劳动者而遭受更小的就业机会。

其次,男性和女性劳动者群体在体制内单位求职过程中均会遭受家庭出身歧视,但男性劳动者遭受家庭出身歧视的可能性更大。一方面,男性劳动者和女性劳动者均会因家庭背景处于劣势而更难进入体制内单位,这与Probit模型估计结果相一致。另一方面,家庭背景优势对劳动者的影响却存在较为明显的性别差异,男性劳动者会因家庭背景处于优势而更容易在体制内单位求职过程中胜出,而家庭背景优势对女性劳动者的作用却相对较小。

最后,高学历和低学历群体在体制内单位求职过程中均会遭受家庭出身歧视,但高学历群体的学历优势可弥补其家庭出身的不足。一方面,家庭背景优势会加大高学历劳动者进入体制内单位工作的机会,而家庭背景劣势则会减小低学历劳动者进入体制内单位工作的可能性。更为重要的是,通过匹配消除了控制组和处理组样本误差后,本文发现与低学历者相比,家庭背景劣势对高学历劳动者体制内单位求职影响更小,表明高学历劳动者凭借自身的人力资本优势在一定程度上可以弥补其家庭出身的劣势,这也解释了政府机关、事业单位和国有企业中高干子女与名校精英并存的现象,同时也肯定了Maczulskij(2013)、赖德胜等(2012)以及刘志国和James Ma(2016)的研究成果。

四、相关检验及扩展讨论 (一) 匹配平衡检验为检验倾向得分匹配法对不同家庭背景劳动者进行匹配的合理性和有效性,本文对全体样本、男性群体样本、女性群体样本、高学历群体样本和低学历群体样本分别进行了共同支撑区间检验和平衡性检验。

下面仅以全体样本家庭背景优势处理组和控制组为例进行阐释,其它样本做类似处理,此处不再赘述。一是共同支撑区间检验。图 3给出了全体样本家庭背景优势处理组和控制组匹配前后的核密度函数图,可以直观看出,匹配前家庭背景优势处理组和控制组的倾向得分分布存在明显差异,其中控制组的概率分布明显左偏,而处理组的倾向得分显著大于控制组,二者倾向得分共同支撑区间较小,这意味着可能存在未观测到的潜变量。而匹配后控制组的概率分布明显右移,同时处理组与匹配前基本一致,二者倾向得分分布趋于一致,共同支撑区间也得以大幅提升。二是平衡性检验。从表 4中的结果可以看出,匹配后所有变量在处理组和控制组间的均值偏误降低比例明显,同时处理组和控制组的差异t值较趋近于零,表明匹配后实验组与对照组的控制变量不存在系统性差异,处理组和控制组间的个体特征差异在较大程度上得以消除,各方面特征已较为接近,匹配效果较好,样本变得更适于直接进行比较。

|

图 3 全体样本家庭背景优势匹配前(左)和匹配后(右)倾向得分密度函数 |

| 表 4 全体样本家庭背景优势处理组与控制组平衡性检验结果 |

为检验倾向得分匹配模型估计结果的稳健性,佐证家庭背景对劳动者在体制内单位就业概率的确定性影响,我们拟进行以下两种估计。具体来说,第一,前文分别根据父亲和母亲是否均在体制内单位就业以及父母双方是否均不在体制内单位就业来确定劳动者的家庭背景优势和家庭背景劣势,但劳动者父母双方均在体制内单位就业的样本量相对偏少,这可能导致分析结果存在一定程度的偏差,因此下文考虑用父母双方是否至少有一人在体制内单位就业来重新界定劳动者是否具备家庭背景优势并估计新的倾向得分模型(稳健性检验一)。第二,上文根据劳动者是否具备大专及其以上学历来界定高学历劳动者与低学历劳动者,然而随着改革开放后高等教育的持续性扩张,中国的普通高等院校数量及其毕业生数量均迅速上涨,在这种背景下,将大专学历纳入高学历范畴可能会低估学历对劳动者体制内单位就业的作用,而学历的调节作用也会受到影响,因此下文考虑用劳动者是否具备本科及其以上学历来重新界定高学历劳动者与低学历劳动者并估计新的倾向得分模型(稳健性检验二)。

表 5报告了稳健性检验的结果。就稳健性检验一的估计结果来看,劳动者家庭背景优势对其体制内单位进入存在明显的促进作用,即父母双方至少有一方在体制内单位就业的劳动者更可能进入体制内单位工作。同时,稳健性检验二还给出了以劳动者是否具备本科及其以上学历来重新界定高学历劳动者与低学历劳动者时的倾向得分匹配模型的估计结果,结果与表 3的估计结果基本一致,表明劳动者家庭背景处于优势(或劣势)会加大(或减少)其进入体制内单位就业的可能性,同时高学历和低学历群体在体制内单位求职过程中尽管均会遭受家庭出身歧视,但高学历群体的学历优势可弥补其家庭出身的不足。

| 表 5 稳健性分析 |

为进一步考察劳动者家庭背景影响其进入体制内单位工作的内在机制,解释家庭背景差异何以导致劳动者体制内单位工作进入机会的分化,本文将劳动者的家庭背景按父母就职单位的性质进行了重新划分,即父母同时在党政机关团体工作和同时不在党政机关团体工作来界定家庭背景优势和家庭背景劣势,考察其分别对劳动者进入党政机关团体、事业单位和国企的影响,这有利于我们进一步明确体制内就业的职业代际流动差的形成原因,其它两种类型的样本分析做类似处理。具体而言,如果家庭背景优势赋予劳动者工作获取优势的媒介是这些家庭的父母更注重子女教育问题,着重提升子女的学习能力、工作能力和生活能力,进而体现为进入不同体制内单位工作的能力优势,这意味着父母在党政机关、事业单位和国有企业工作的劳动者进入不同体制内单位就业的机会应该差别不大。相反,如果家庭背景优势赋予劳动者工作获取优势的媒介是一种隐性的具有排他性的社会资本优势,则父母在党政机关、事业单位和国有企业工作的劳动者进入不同体制内单位就业的机会应该存在较大差别。

表 6估计结果表明劳动者家庭背景的异质性会影响其进入不同体制内单位工作的机会,父母均在党政机关工作的劳动者更容易进入党政机关工作,但对其进入事业单位和国有企业工作机会的影响并不显著,父母均在事业单位和国有企业工作的样本分析结果也类似,这表明体制内就业的职业代际流动主要为部门内传递,同时家庭背景对劳动者就业机会的影响主要是基于父母的社会资本,而不是这些家庭的父母更注重子女教育问题,着重提升子女的学习能力、工作能力和生活能力,进而体现为进入不同体制内单位工作的能力优势,表明人力资本作用的发挥还有待提升。进一步地,高学历群体的学历优势在弥补家庭出身不足方面的作用也存在差别,国有企业、事业单位和党政机关依次递减,这意味着高学历群体在进入国有企业工作过程中因父母均不在党政机关或国有企业工作可能会遇到一些隐性障碍,但学历优势在其进入事业单位和党政机关工作的过程中则能够显著弥补家庭出身不足,甚至父母均不在事业单位工作的劳动者更可能凭借自身人力资本优势进入党政机关就业。

| 表 6 劳动者家庭背景对其进入不同体制内单位工作概率的影响 |

本文基于中国居民收入调查(CHIP)2013年城镇住户数据,综合使用Probit模型和倾向得分匹配模型,研究了家庭背景对劳动者体制内单位求职的影响。研究发现,劳动者的家庭背景状况会显著影响其进入体制内单位工作的机会,也就是说,在其他条件保持不变的情况下,与父母双方仅有一人在体制内单位工作相比,父母双方均在体制内工作的劳动者更容易进入体制内单位工作,而父母双方均不在体制内单位工作的劳动者进入体制内单位工作的可能性不大。同时,在男性群体、女性群体、高学历群体和低学历群体中,家庭背景对劳动者体制内单位就业机会的影响均存在。此外,更为重要的是,我们发现尽管高学历和低学历群体在体制内单位求职过程中均会遭受家庭出身歧视,但高学历群体的学历优势可在一定程度上弥补其家庭出身的不足。

基于上述研究结论,为有效提升劳动者就业机会的公平程度,破除妨碍劳动力、人才社会性流动的体制弊端,使人人都有通过辛勤劳动实现自身发展的机会,本文提出以下两点建议:一方面,进一步调整和完善体制内单位的就业招聘机制,不仅要在政府机关、事业单位和国有企业推行并深化考试选拔机制,同时强化对政府机关、事业单位和国有企业考试选拔过程的监督,从而增强劳动者就业机会的公平性,让适合在体制内单位工作的个体能够获得进入体制内单位工作的机会。另一方面,仍需继续支持和推进高等教育工作,既要唤醒青少年、尤其是家庭出身相对薄弱的孩子对普通高等教育的重视,也要多渠道降低普通家庭子女上大学的成本,使其能够通过培育自身人力资本优势来弥补家庭出身的不足,从而获得更好的就业机会。

| [] |

陈纯槿、胡咏梅, 2016, “劳动力市场分割、代际职业流动与收入不平等”, 《教育与经济》, 第 3 期, 第 12-22 页。DOI:10.3969/j.issn.1003-4870.2016.03.002 |

| [] |

陈刚、卫艳青, 2017, “父母的政治身份是否有助于子女进入'体制内'”, 《南京财经大学学报》, 第 6 期, 第 79-87 页。 |

| [] |

陈怡安, 2017, “父母政治身份、职位背景与子女创业”, 《世界经济文汇》, 第 1 期, 第 26-50 页。 |

| [] |

董良, 2016, “教育、工作经验与家庭背景对居民收入的影响——对明瑟方程和布劳-邓肯模型的综合”, 《中国社会科学院研究生院学报》, 第 4 期, 第 103-109 页。 |

| [] |

郭丛斌、丁小浩, 2005, “中国劳动力市场分割中的行业代际效应及教育的作用”, 《教育研究》, 第 1 期, 第 34-40 页。 |

| [] |

韩雷、陈华帅、刘长庚, 2016, “'铁饭碗'可以代代相传吗?——中国体制内单位就业代际传递的实证研究”, 《经济学动态》, 第 8 期, 第 61-70 页。 |

| [] |

胡咏梅、李佳丽, 2014, “父母的政治资本对大学毕业生收入有影响吗”, 《教育与经济》, 第 1 期, 第 22-30 页。DOI:10.3969/j.issn.1003-4870.2014.01.007 |

| [] |

赖德胜、孟大虎、苏丽锋, 2012, “替代还是互补——大学生就业中的人力资本和社会资本联合作用机制研究”, 《北京大学教育评论》, 第 1 期, 第 13-31 页。DOI:10.3969/j.issn.1671-9468.2012.01.003 |

| [] |

李力行、周广肃, 2014, “代际传递、社会流动性及其变化趋势——来自收入, 职业, 教育、政治身份的多角度分析”, 《浙江社会科学》, 第 5 期, 第 11-22 页。 |

| [] |

李煜, 2006, “制度变迁与教育不平等的产生机制——中国城市子女的教育获得(1966-2003)”, 《中国社会科学》, 第 4 期, 第 97-109 页。 |

| [] |

刘志国、James Ma, 2016, “谁进入了体制内部门就业——教育与家庭背景的作用分析”, 《统计与信息论坛》, 第 7 期, 第 76-82 页。DOI:10.3969/j.issn.1007-3116.2016.07.012 |

| [] |

卢盛峰、陈思霞、张东杰, 2015, “教育机会、人力资本积累与代际职业流动——基于岳父母/女婿配对数据的实证分析”, 《经济学动态》, 第 2 期, 第 19-32 页。 |

| [] |

宋扬, 2017, “中国的机会不均等程度与作用机制——基于CGSS数据的实证分析”, 《财贸经济》, 第 1 期, 第 34-50 页。 |

| [] |

王磊, 2016, “谁能进入体制内?——单位制的分化与单位地位的'蜂窝式'再生产”, 《北京社会科学》, 第 1 期, 第 75-81 页。 |

| [] |

王生发、刘金东, 2016, “政治资本、代际传递、进入与晋升:以公共部门为例”, 《南方经济》, 第 5 期, 第 46-61 页。 DOI:10.3969/j.issn.1000-6249.2016.05.004 |

| [] |

文东茅, 2005, “家庭背景对我国高等教育机会及毕业生就业的影响”, 《北京大学教育评论》, 第 3 期, 第 58-63 页。DOI:10.3969/j.issn.1671-9468.2005.03.008 |

| [] |

吴愈晓, 2011, “劳动力市场分割、职业流动与城市劳动者经济地位获得的二元路径模式(英文)”, 《Social Sciences in China》, 第 3 期, 第 119-137 页。 |

| [] |

邢春冰, 2006, “中国农村非农就业机会的代际流动”, 《经济研究》, 第 9 期, 第 103-116 页。DOI:10.3969/j.issn.1005-913X.2006.09.042 |

| [] |

周兴、张鹏, 2015, “代际间的职业流动与收入流动——来自中国城乡家庭的经验研究”, 《经济学(季刊)》, 第 1 期, 第 351-372 页。 |

| [] |

Becker G.S., Tomes N., 1986, "Human capital and the rise and fall of families". Journal of labor economics, 4(3), 1–39.

|

| [] |

Becker G. S., Tomes N., 1979, "An Equilibrium Theory of the Distribution of Income and Intergenerational Mobility". Journal of Political Economy, 87(6), 1153–1189.

DOI:10.1086/260831 |

| [] |

Bennedsen M., Nielsen K.M., PerezGonzalez F., Wolfenzon D., 2007, "Inside the Family Firm:The Role of Families in Succession Decisions and Performance". The Quarterly Journal of Economics, 122(2), 647–691.

DOI:10.1162/qjec.122.2.647 |

| [] |

Chase I. D., 1975, "A Comparison of Men's and Women's Intergenerational Mobility in the United States". American Sociological Review, 40(4), 483–505.

DOI:10.2307/2094435 |

| [] |

Fiona C., 2000, "Intergenerational mobility and occupational status in Britain". Applied Economics Letters, 7(6), 391–396.

DOI:10.1080/135048500351339 |

| [] |

Francisco, Pérez-González, 2006, "Inherited Control and Firm Performance", The American Economic Review, 96(5): 1559-1588.

|

| [] |

Giorgio D. P., Peter U., 2003, "Intergenerational mobility and occupational status in Italy". Applied Economics Letters, 10(12), 793–797.

DOI:10.1080/1350485032000081965 |

| [] |

Hellerstein J. K., Morrill M.S., 2011, "Dads and Daughters:The Changing Impact of Fathers on Women's Occupational Choices". Journal of Human Resources, 46(2), 333–372.

DOI:10.1353/jhr.2011.0023 |

| [] |

Kramarz F., Skans O.N., 2014, "When Strong Ties are Strong:Networks and Youth Labour Market Entry". Review of Economic Studies, 81(3), 1164–1200.

DOI:10.1093/restud/rdt049 |

| [] |

Lin N., Bian Y., 1991, "Getting Ahead in Urban China". American Journal of Sociology, 97(3), 657–688.

DOI:10.1086/229816 |

| [] |

Maczulskij T., 2013, "Employment sector and pay gaps:genetic and environmental influences". Labour Economics, 23(3), 89–96.

|

| [] |

Rosenbaum P. R., Rubin D.B., 1983, "Assessing sensitivity to an unobserved binary covariate in an observational study with binary outcome". Journal of the Royal Statistical Society, 45(2), 212–218.

|

| [] |

Walder A.G., Hu S., 2009, "Revolution, Reform, and Status Inheritance:Urban China, 1949-1996". Ajs, 114(5), 1395–1427.

|