随着金融改革步伐的加快,保险资金(以下简称险资)投资领域得到拓宽,险资通过股权投资计划、资产支持计划、私募基金等投资方式,服务实体经济发展。2014年,在“老国十条”提倡的“提高保险资金运用水平,支持国民经济建设”基础上,国务院发布《国务院关于加快发展现代保险服务业的若干意见》(简称“新国十条”),提出要“拓展保险服务功能,促进经济提质增效升级”。险资作为单纯性财务投资,可以锁定中长期收益、规避资产负债端期限错配问题,有利于上市公司的价值引导;险资体量大期限长,是资本市场重要的机构投资者,有助于维护资本市场稳定,加快国企混合所有制改革,为上市公司提供良好的融资环境。截至2016年10月末,全国保险资金运用余额12.9万亿元,其中直接投资上市公司股票1.2万亿元,占比9.3%。

监管政策的逐渐宽松使得险资呈现举牌“浪潮”,平安保险、泰康人寿、前海人寿、安邦保险、华夏人寿等保险公司纷纷举牌制造业、房地产、银行、流通业等领域上市公司。2015年险资举牌59次,占资本市场举牌总数的36%,2016年险资举牌10次,占举牌总数的9.1%。然而,险资举牌上市公司在支持实体经济发展,推动金融“脱虚向实”的同时,也带来一定的潜在风险。一些险资举牌上市公司的激进投资行为影响了资本市场稳定和实体经济发展。宝能系举牌万科引发控制权之争、举牌南玻A导致管理层集体辞职、大幅增持格力电器给制造业龙头带来挑战。尤其是险资的过度杠杆化,导致投资链条延长,风险隐蔽性强,监管边界模糊,增加了风险管控的难度。2016年,证监会对险资举牌进行限制,保监会叫停保险机构万能险业务,限制和规范万能险资金运用。监管机构对险资从宽到严的监管态度转变,使得险资举牌呈现由“涨潮”向“退潮”转变之势,突显出政府监管在资本市场中的指向性作用。面对险资举牌行为的变化,监管机构应采取怎样恰当的监管策略,值得深入研究。

二、理论基础与分析框架 (一) 政府监管的作用和成本政府监管历来在维持资本市场的平稳方面发挥重要的作用。政府监管能有效地解决市场经济中的市场垄断、外部性以及信息不对称等“市场失灵”问题。然而,政府监管也存在一定缺陷,并非解决“市场失灵”的唯一途径,不能解决“市场失灵”的所有问题。刘鹏(2009)梳理比较了五种西方监管理论的主要观点,如公共利益理论认为,政府监管是实现公共利益的有效选择,但其本身也有成本,并承担一定的风险;利益集团理论认为,作为监管者的政府具有自利动机,容易被利益集团“俘获”;监管政治理论认为,政府监管是在公共利益、利益集团和自身利益之间的平衡妥协;制度主义理论认为,政府监管是特定制度环境下的产物;观念推动理论认为,政府监管是监管者和知识分子观念塑造的结果。

(二) 命令—控制式监管理论(Command and control regulation)传统的命令—控制式监管是指依靠政府权威对监管对象采取强制性的规制和惩罚性制裁,主要特点是制定详细的法律标准,且适用于所有人的无差别处罚规制。命令—控制式监管用强制手段迫使监管对象服从监管者的监管行动,在一定程度上能有效迅速地惩治违规行为,威慑欲违规行为的发生。Klapper(2002)研究表明执法力度较强的国家的企业具有较高的治理水平,强有力的执法行为可以抑制公司间的股权侵占行为。严厉的执法措施使控股股东以高昂的代价才能取得掠夺收益,从而可以抑制掠夺行为和违规行为的发生。林润辉等(2015)认为处罚确定性和严厉性可促使企业遵守信息安全。但是,命令—控制式监管也存在“条文主义”、“一刀切”和惩罚严格导致被监管者抵触逃避心态等问题(杨炳霖,2017)。监管的强制性还具有显著的“制度依存性”特征,只有成熟的监管体系和法律保护环境作为保障,强制性监管才能被人们所接受。完善的制度约束和合规的惩罚对监管资本市场来说均不可或缺。

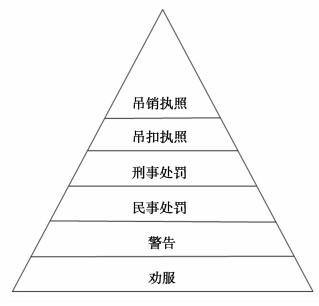

(三) 回应性监管理论(Responsive regulation)政府监管是为弥补古典自由放任主义的不足而产生的,然而20世纪60年代,西方国家的“过度监管”遭到了新自由主义的强烈批判,由此,关于监管的强化和放松之争尘嚣不绝。1992年,艾尔斯和布雷斯维特在《回应性监管:超越放松管制的争论》一书中首次提出,要超越单纯依靠政府监管或市场机制的监管方式,采取混合型的“回应性监管”模式。“回应”顾名思义就是对监管对象采取差别性待遇。回应性监管的原则是:(1)针尖对麦芒(tit-for-tat),根据监管对象的动机和能力等要素差异选取合适的手段;(2)先软后硬,先采取劝服、警告等措施,渐次提高强制措施的等级直到吊销执照;(3)惩罚为盾,监管者一定要有最严厉的惩罚措施作为后盾,即“温和的大炮(the benign big gun)”,严厉的惩罚,可以提高政府的权威和威慑力,以较小的成本减少违规行为发生的可能性,即使不随便用,监管者具备监管的实力也会使监管对象有所顾忌,大大提升威慑的效果;(4)手段多元,为使威慑有效,监管者必须具备充分的监管手段,这些手段不仅是不同程度的惩罚手段,还可用税收优惠、表扬奖励、提供培训等激励手段,以防止监管过严或过松。

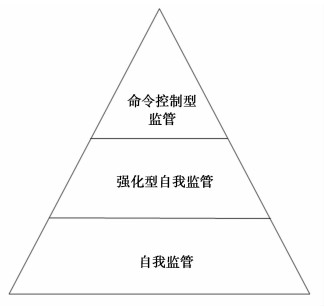

这套思路被称之为“金字塔”理论,强调从金字塔底端酌情升级监管强度。“强制手段金字塔”是针对微观个体采用的强制监管手段,惩罚手段可从劝服、警告等非惩罚性措施开始,逐步升级到民事处罚、刑事处罚、吊扣执照、吊销执照。“监管策略金字塔”是针对中观行业采用的监管策略,“自我监管”是指给予企业一定的自由裁量权;“强化型自我监管”又被称为“后设监管”,是指“政府对企业自我监管的监管”,引导监管对象制定回应公共问题的自我监管方案;“命令控制型监管”是最严格的监管强度。这种回应性监管策略能够有效缓解监管对象与监管者之间的信息不对称问题,弥补差异化程度要求高的监管漏洞不足,提升监管对象的服从性(刘鹏、王力,2016)。

(四) 本文的理论分析框架保险资金进入资本市场的好处一是以长期投资为主,有助于稳定和平衡资本市场;二是投资方向为服务主业和实体经济发展,将有助于供给侧结构性改革。但是部分险资的激进式收购造成较大的监管风险:①为追求“短平快”利益,用激进手法举牌上市公司,争夺公司控制权,出现险资“高抛低吸”、“快进快出”等行为,在资本市场上掀起猛烈的炒作浪潮。2016年10月,梅雁吉祥第一大股东恒大人寿将9月买入的4.95%股权清仓,短期获利约1.6亿元。②大股东通过自我注资、虚假增资等方式将保险公司做融资平台,用万能险等理财投资型保险产品做融资工具,保险资金成为大股东资产迅速扩张的工具,“长钱短配”和“短钱长配”的现象并存,流动性风险加剧,风险交叉叠加。③险资控股制造业上市公司后偏离主业经营,转为资本运作,影响我国实体经济发展。

|

图 1 强制手段金字塔 |

|

图 2 监管策略金字塔 |

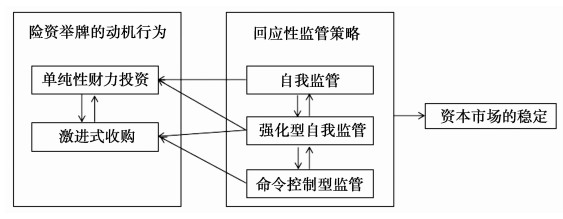

回应性监管的原则之一是根据被监管对象的动机和行为选择恰当的监管策略。Kagan and Scholz(1984)将被监管者动机分为单纯的利益计算者、政治公民和缺乏能力者三类。后两类都有遵守规则的意愿,可以通过协商、培训、激励等手段提高被监管者自我监管的意愿和能力。第一类行为则只考虑自身的经济利益,当其行为损害公共利益时,监管机构应采取严厉的惩罚措施。同理,当险资投资是单纯性财务投资行为,监管机构应遵循市场经济规律,鼓励被监管主体自我监管;然而当险资举牌演变成一种激进式收购,并由一家险资行为演变成多家险资的行业行为时,证监会、保监会、银监会等监管机构联合严控险资举牌,采取了叫停万能险产品、暂停股票投资业务、宝能董事长姚振华被禁入保险业10年等惩罚行为。

据此,本文的理论分析框架将基于回应性监管理论,根据险资举牌的动机来分析采取何种恰当的回应性监管策略。当险资举牌是单纯性财务投资行为时,监管机构可采取自我监管或强化型自我监管措施;当险资举牌是一种激进式收购时,监管机构可酌情采取强化型自我监管或命令控制型监管措施。由于险资举牌的动机是会转变的,也会从激进式收购转变为单纯性财务投资行为,所以监管策略是动态调整的,由宽松向下变严格之后,也可逐步采取规范策略向上进入强化型自我监管阶段。

|

图 3 本文的理论分析框架 |

本文采用多案例研究方法。Eisenhardt(1989)指出当我们对所研究问题知之甚少或试图从一个全新角度切入时,案例研究将有助于产生新的思路,进而构建新理论。2015-2016年间,险资以剥夺控制权经营权为目的的激进式举牌浪潮汹涌,对此企业采取的应对措施及其举牌结果大相径庭,即使是同一家险资举牌的不同企业结果也截然不同,那么原因何在。样本总体的选择时,考虑到政府监管策略对举牌结果造成的可能影响,尽量选择被同一家险资举牌而结果却不相同的企业作为研究对象。本文选择宝能举牌万科、前海人寿换血南玻、阳光保险举牌伊利和前海人寿突袭格力四个案例作为研究对象。案例对象选择的原因是,首先,万科、南玻、伊利和格力作为被险资举牌的对象具有诸多相似处,相似的案例对象选择有利于减少研究的系统误差,四者都是资本市场高成长性蓝筹股,股权相对分散的大型制造企业;其次,四次举牌事件在政府不同强度的监管策略下有不同的结局,将四个案例进行两两对比分析出现了不同的结果,符合选择典型案例研究的要求;最后,四次举牌事件发生的时间正好相互衔接,有利于纵向分析在不同的时期政府监管策略的变化对举牌结果造成的影响。

(二) 数据搜集本文的主要数据来源是上市公司公告资讯、上市公司年报、新浪财经、百度财经等媒体公开资料。由于险资举牌潮引起了公众的关注以及媒体网络的大量报道传播,我们先通过上市公司公告资讯了解举牌事件的前因后果,然后通过新浪财经、百度财经、新闻资讯、报纸书籍等多渠道追溯四大险资举牌事件的进展,分析相关数据、关键人物的具体表述和态度倾向,通过多渠道数据来源交互印证保证数据的可信度。进一步,通过查阅中国保监会、证监会网站出台的关于监管险资举牌的法律文件,阅读相关法律法规、新闻资讯、微博贴吧等数据,分析政府监管在抑制险资举牌中发挥的作用。最后,我们按照Yin(2003)的数据搜集和分析方法,构建案例数据库,通过搜集到的数据,分别对万科和南玻、南玻和伊利,伊利和格力、南玻和格力进行两两对比分析。

| 表 1 四大事件回顾 |

万科集团成立于1984年,是国内领先的房地产公司。2015年1月,宝能系旗下前海人寿及其一致行动人钜盛华开始买入万科股份,7月10日-8月26日,前海人寿对万科进行了三次举牌,持有万科股份15.04%,超过原第一大股东华润,成为万科第一大股东。9月1日,华润增持万科股份至15.23%,重夺万科第一大股东之位。12月4日,宝能系再次举牌万科,持股比例增至20.008%,再次拿下万科第一大股东之位。随后万科也做出反击,2015年12月18日至2016年6月,万科A股票停牌;之后,2016年6月17日,万科发布资产收购预案,拟引入深圳地铁前海国际100%的股权;同时万科举报宝能资管计划违法违规。然而,万科采取的反击措施并没有动摇宝能第一大股东之位。随着2016年底证监会、保监会频繁对险资举牌发声、严格监管,宝能承诺不再增持万科。2017年3月16日,深圳地铁获恒大转让持有万科的14.07%股份,共计持有万科29.38%,超过宝能系所持25.4%,成为万科第一大股东。时长两年的宝能万科股权之争暂时落下帷幕。

2. 前海人寿换血南玻事件中国南玻集团成立于1984年,是我国玻璃和太阳能行业的龙头企业。1992年南玻A、B股同时在深交所上市,是我国最早的上市公司之一,创始人曾南带领企业32年资产增值6000倍。2015年起,宝能系通过钜盛华、前海人寿两大核心平台,经二级市场及定增等方式举牌成为南玻第一大股东。2016年1月6日,南玻A补选四位董事陈琳、王健、叶伟青、程细宝,除王健之外,其余三人均曾在宝能系的前海人寿或钜盛华任职。11月15日,曾南被迫携南玻核心管理团队离开。19日,前海人寿监事会主席陈琳当选南玻新任董事长兼首席执行官。宝能系全面接管南玻集团。历时两年前海人寿换血南玻高管层。

3. 阳光保险举牌伊利事件内蒙古伊利集团成立于1993年,1996年在上海证券交易所上市,是我国乳企龙头。2015年第四季度,阳光人寿持有的伊利股份占其总股本的1.83%,位列第五大股东。2016年第一季度和第二季度阳光保险持伊利股数未发生变化,2016年9月14日,阳光保险旗下子公司阳光产险增持伊利股份,增持之后,阳光保险旗下的阳光人寿和阳光产险合计持有伊利股份约3.03亿股,占伊利总股本的5%,触及举牌。

4. 前海人寿突袭格力事件格力电器成立于1991年,1996年在深圳证券交易所上市,是我国家电龙头企业。2016年11月17日—11月28日,前海人寿大量买入格力电器股票,持股比例由2016年三季度末的0.99%上升至4.13%,持股排名由第六大股东上升至第三大股东。

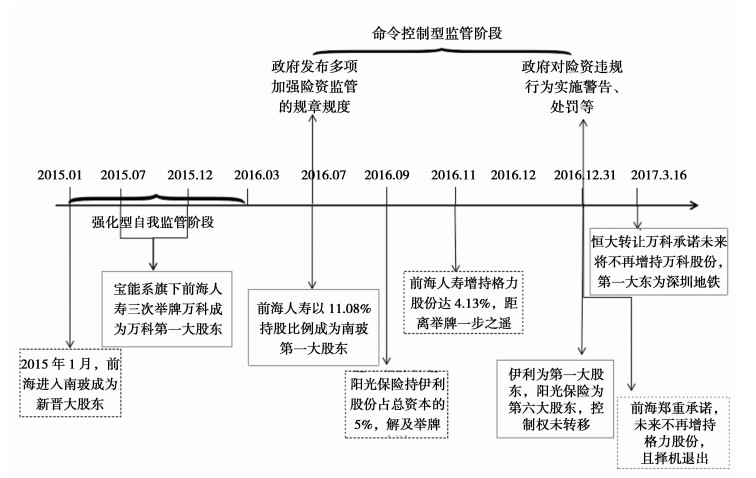

四、案例分析与讨论 (一) 回应性监管策略根据险资举牌动机进行动态调整结合四个案例事件的时间发生轴,梳理2015-2017年证监会、保监会等监管机构对保险机构的监管策略,发现监管策略整体呈现从强化型自我监管向命令控制型监管转变,后又回归至强化型自我监管的趋势。2015年4月至2016年4月之间,保监会发布的文件通知主要是关于规范保险公司关联交易、防范资产配置风险、保险资金内部控制能力、规范举牌上市公司的信息披露行为、规范万能险产品等内容,这些制度文件内容趋向于对保险公司自我监管的监管,重在规范行为和能力提升,属于强化型自我监管策略。从2016年7月开始,保监会强化了监管力度,要求进一步加强关联交易信息披露、股权信息披露,开展“两个加强、两个遏制”回头看工作,重点聚焦十个风险加强问责,明确“保险姓保”的属性,这个阶段的监管策略趋向于问责和遏制,监管强度明显加强,属于命令控制型监管策略。2016年12月,证监会主席和保监会主席纷纷指责和警告险资激进式举牌行为不当之后,监管强度进一步升级,保监会叫停前海人寿万能险业务,证监会通报打击市场操纵违法行为,遏制了行业违法违规和风险跨市场跨领域蔓延的势头。此时的监管手段符合“强制手段金字塔”理论的观点,惩罚手段从劝服、警告逐步升级到刑事处罚、吊扣吊销执照。2017年7月,随着险资举牌的退潮,保监会发布《保险公司股权管理办法(第二次征求意见稿)》,进一步规范和严格了股东准入标准,强化股权结构监管,单一股东持股比例上限由51%降至1/3,强化股东监管,加强资本真实性核查,防范用保险资金通过理财方式自我注资,强化审查措施和问责力度。这种监管导向属于规范行为的强化型自我监管策略。可以看出,政府的监管策略是根据险资举牌动机和行为而动态调整的,进而又影响险资的举牌行为和资本市场的稳定。

| 表 2 2015年-2016年保险机构的监管策略 |

宝万之争的前期核心时间为2015.7-2016.6,前海人寿举牌南玻事件的核心时间为2015.1-2016.3,此时的监管策略以强化型自我监管为主,前海人寿分别成为万科与南玻第一大股东。阳光保险举牌伊利事件的核心时间为2016.7-2016.12,此时的监管策略正从强化型自我监管转变为命令控制型监管,阳光保险未进一步增持伊利股份,伊利股份保住了控制权。宝万之争的后期核心时间为2016.7-2017.3,前海人寿举牌格力事件的核心时间为2016.11-2016.12,正处于监管强度升级阶段,保监会直接针对此事件发声发文叫停整改,由此,万科管理层重夺控制权;前海承诺不再增持格力股份,且择机退出。可以明显看出,政府监管策略的变化会影响险资的举牌行为和结果。

1. 强化型自我监管阶段,被举牌者的反收购防御难以奏效(2015.1-2016.6)万科、南玻、伊利和格力作为市场中的蓝筹股,都存在股权分散的共同特点。在险资进入之前,万科第一大股东的持股比例为16.3%,南玻为3.62%,伊利为8.79%,格力为18.22%。面对险资不断地强势进攻,四者都进行了自我反击。2015年1月至2016年6月期间,是宝万之争前期、前海人寿举牌南玻的核心时间段,此期间属于政府对保险市场的强化型自我监管阶段,并没过多强制干涉险资举牌行为。期间前海人寿多次举牌南玻、一步步争夺南玻控制权,前海高层表示“搞制造业辛辛苦苦赚这么点,还不如搞资本运作”,可以看出举牌动机不是单纯性财务投资。2015年9月,面对宝能系的三次举牌,万科首先紧急停牌,随后发布资产收购预案,但反收购举措以失败告终,第一大股东仍为前海人寿。2015年4月,南玻提出修改公司章程,试图以苛刻的条件防止前海人寿通过二级市场股权收购而获得筹码以掌控董事会,结果反收购举措也未奏效,董事会被前海人寿掌控。此时被举牌企业的自我反收购措施并没有取得理想的效果。根据回应性监管理论,当监管对象的行为动机发生变化,不能承担自我监管主体责任时,强化型自我监管策略则不能产生效果。

|

图 4 事件发生时间轴 |

险资进入举牌潮后政府加强了对资本市场的监管频度和力度,使得原本汹涌的险资举牌有所收敛,监管升级进入命令控制型监管阶段。

监管加强的初期阶段,2016年9月,阳光保险举牌伊利但公开表明意不在夺权,即使如此,伊利仍倍感危机,先是紧急停牌,随后采取了反收购策略的“毒丸计划”,并收购中国圣牧37%的股权以稀释阳光保险的持股份额,然而阳光保险的持股比例仅被稀释到4.56%,长期来看伊利还会面临被举牌控股的风险。但是随着监管趋严的形势逐渐明确、监管层的态度立场和惩罚措施日益清晰,阳光保险未再继续增持,2016年末阳光保险持有伊利股份1.8%,为第六大股东,伊利的控制权得以保住。

监管强度升级阶段,2016年12月,与阳光保险举牌伊利事件耗时三个月之久相比,前海人寿举牌格力事件,在监管层强烈的干预和惩罚下,从开始的突袭到前海人寿宣布择机退出仅为一个月。起初险资举牌的凶猛使得与万科有着相似的股权分散和现金流特点的格力有所警觉,格力策划收购珠海银隆来巩固股权,但由于反收购策略遭到中小股东的反对,方案以失败告终。之后,2016年11月30日,前海人寿大量增持格力至4.13%,成为第三大股东。正当格力忧心忡忡之时,2016年12月3日,证监会主席刘士余严厉指责和劝说资产管理人合规投资。保监会时任副主席陈文辉也发话,绕开监管的套利行为,严格意义就是犯罪。保监证监齐发力明确对险资恶意举牌的态度和立场,进一步强化了对资本市场的监管。随即,市场上举牌概念股集体暴跌,持股的险资损失惨重。保监会叫停了前海人寿万能险业务、禁止申报新产品,还派检查组进驻,对前海人寿公司治理规范性、财务真实性等开展现场检查。2016年12月9日,前海人寿发布声明承诺,未来将不再增持格力股票,并会在未来根据市场情况和投资策略逐步择机退出。值得关注的是,同为中国制造业且股权结构同样相对分散的南玻与万科、格力都遭到前海人寿的激进式举牌,前者与后两者却有不同的结局,命令控制型监管策略起到了关键性作用。面对被举牌的风险,监管层的态度警告和明确立场以及对前海人寿的严厉惩罚使得格力转危为安,同样,使得宝万之争局面出现反转。被同一家险资在不同监管策略阶段举牌的三家企业,由于监管政策的变化带来了结局的变化,进一步说明了监管策略对险资举牌行为和结果的影响。

| 表 3 政府监管策略对举牌结果的影响对比 |

如何认识金融资本与实体经济发展之间的关系,是关系现阶段我国经济发展和供给侧结构性改革的关键性问题。2017年12月18日召开的中央经济工作会议提出,防范金融风险是今后三年的主要任务,“要服务供给侧结构性改革主线,促进形成金融和实体经济的良性循环,加强薄弱环节监管制度建设”。我国金融监管和社会监管都存在“一放就乱,一管就死”的弊病,如何平衡政府监管与市场行为之间的关系,一直是理论经济学、应用经济学和公共管理等领域的研究主题。回应性监管理论提出可综合运用强制与非强制、自我监管与命令控制型监管相结合的混合监管模式。本文以宝万之争、前海人寿换血南玻、阳光保险举牌伊利与前海人寿突袭格力四个险资举牌事件为案例分析对象,研究发现回应性监管的混合模式不是自由与强制之间非此即彼的关系,而是动态调整、相互融合、不断完善发展的模式。政府监管策略会根据险资举牌动机和行为进行相应调整,当险资投资是单纯性财务投资行为时,监管机构主要采取被监管主体自我监管和强化型自我监管策略,以规范行为和能力提升为主;当险资举牌演变成一种行业性激进式恶意收购行为时,监管机构逐步升级监管强度直至暂停业务、市场禁入等严厉的惩罚措施。与此同时,在不同强度的政府监管策略下险资举牌行为产生了不同的结果,当政府监管策略偏宽松时,被举牌企业失去了控制权,当监管强度逐渐升级时,举牌企业行为受到强制约束,被举牌企业保住了控制权。更进一步,当险资举牌行为得到严格限制后,政府再次进入强化型自我监管阶段,只是此次的监管规则在之前强化型自我监管阶段的基础上有了进一步完善,比如对保险公司单一股东的持股比例上限由51%降至1/3,投资人的资质和资本真实性也进行了更严格限制。

(二) 主要贡献首先,本文在详细分析对险资举牌的监管策略变迁的基础上,提出了监管策略调整变迁的原因,即监管策略会根据举牌的行为和动机进行调整,为更好地理解和适应我国金融监管政策和规则的调整提供了事实依据。其次,本文通过四个险资举牌事件的多案例分析,论证了不同的监管策略和强度会对险资举牌行为和结果产生不同的影响,进一步支持了政府监管有用性的观点。再次,本文将回应性监管理论引入金融监管问题的分析,并得到了事实与理论的相互印证,这为今后金融监管政策的制定和实施提供了一定的理论依据。

(三) 主要启示回应性监管理论起源于市场经济发展和制度建设比较成熟的西方发达国家,如何适用我国金融监管领域是值得进一步探讨的问题。我国监管领域存在监管制度不够健全,政府的职权过大,非政府组织的监管作用没有得到充分发挥,监管手段比较单一,执行中还存在监管不到位等问题。回应性监管理论强调政府不仅具有直接监管的职能,还应发挥监管对象和非政府组织的监管作用,政府建构监管的制度平台,对监管对象的自我监管进行间接监管。为此,我国监管机构应把“塑造”监管对象的监管主体责任、意识和能力作为回应性监管的关键环节,可先以信任为前提,采取先宽松后强硬的监管措施设计促使监管对象主动履行责任,并通过能力培训指导企业进行自我监管。与此同时,监管机构还要全面监控和评估监管对象的行为,制定负面清单,当监管对象的行为和动机发生变化时,强制措施必须有效和保证足够的威慑力。险资举牌的监管意在规范行为,目标是鼓励引导险资长期价值性投资,防范金融风险是基本底线,而不是干涉正常的市场行为。这一点与回应性监管理论的理念是一致的。

回应性监管理论还强调“协同性”,协同表现在两个方面,一是不同监管主体间的协同合作,二是不同监管策略间的协同,促使各监管策略之间互相促进和补充。针对险资的激进式收购行为,证监会、保监会和银监会集体提出要严控险资投资风险,对于这种跨行业跨市场的金融风险,我国金融行业彼时的一行三会的分业监管体系仍存在监管漏洞,因此更加需要加强监管协同,完善信息共享和风险防范机制,整合监管和执法资源。进而,本文提出政府监管策略会根据险资举牌行为进行动态调整这一结论,恰好说明了回应性监管策略之间互相促进转化的关系,这也提示监管机构在制定监管策略时要考虑各监管策略之间互相促进补充融合转化的动态关系,而不是非此即彼的单项选择。最后本文属于探索性案例研究,以多案例对比的方式分析讨论回应性监管策略对规范险资举牌的影响,今后还有待大样本实证研究的进一步检验。

| [] |

林润辉、谢宗晓、吴波、李大辉, 2015, “处罚对信息安全策略遵守的影响研究——威慑理论与理性选择理论的整合视角”, 《南开管理评论》, 第 4 期, 第 151-160 页。DOI:10.3969/j.issn.1008-3448.2015.04.015 |

| [] |

刘纪鹏, 2016, “厘清创新与监管便捷规范险资举牌行为”, 《清华金融评论》, 第 3 期, 第 71-74 页。 |

| [] |

邓创、张甜、徐曼、赵珂, 2018, “中国金融市场风险与宏观经济景气之间的关联动态研究”, 《南方经济》, 第 4 期, 第 1-19 页。 |

| [] |

刘鹏, 2009, “西方监管理论:文献综述和理论清理”, 《中国行政管理》, 第 9 期, 第 11-15 页。 |

| [] |

刘鹏、王力, 2016, “回应性监管理论及其本土适用性分析”, 《中国人民大学学报》, 第 1 期, 第 91-101 页。 |

| [] |

刘照普, 2017, “2016年险资举牌十大案例”, 《中国经济周刊》, 第 1 期, 第 48-51 页。 |

| [] |

贾诗玥、李晓峰, 2018, “超越市场失灵:产业政策理论前沿与中国启示”, 《南方经济》, 第 5 期, 第 22-31 页。 |

| [] |

杨炳霖, 2017, “回应性监管理论述评:精髓与问题”, 《中国行政管理》, 第 4 期, 第 131-136 页。DOI:10.3782/j.issn.1006-0863.2017.04.23 |

| [] |

叶颖刚, 2016, “保险资金频繁举上市公司牌面临的风险及对策研究”, 《桂海论丛》, 第 3 期, 第 74-81 页。DOI:10.3969/j.issn.1004-1494.2016.03.011 |

| [] |

黄凯南、程臻宇, 2018, “制度经济学的理论发展与前沿理论展望”, 《南方经济》, 第 11 期, 第 15-26 页。 |

| [] |

殷宁宇, 2018, “中国产业经济的政策、实践与理论构建——中国产业经济学术座谈会会议综述”, 《南方经济, 第2期》, 第 120-136 页。 |

| [] |

郑志刚, 2016, “'清洗'董事会:上市公司不堪承受之重?”, 《中国证券期货》, 第 12 期, 第 32-33 页。 |

| [] |

Ayers, I. and J, 1992, Braithwaite. Responsive Regulation: Transcending the Deregulation Debate, Oxford: Oxford University Press: 25-26.

|

| [] |

Demirguc Kunt A., Maksimovic V., 1996, "Stock Market Development and Financing Choice of Firms". World Bank Economic Review, 10(2), 341–369.

DOI:10.1093/wber/10.2.341 |

| [] |

Eisenhardt K. M, 1989, "Building Theories form Case Study Research". Academy of Management Review, 14(4), 532–550.

DOI:10.5465/amr.1989.4308385 |

| [] |

Himmelberg, C.P., Hubbadr, R. G., Love, I., Investor Protection, 2002, Ownership, and the Cost of Capital, Social Science Electronic Publishing.

|

| [] |

Klapper L. F., Love I., 2002, "Corporate Governance, Investor Protection, and Performance in Emerging Markets". Journal of Corporate Finance, 10(5), 703–728.

|

| [] |

Lee C., Lee K., Yeo G. H., 2009, "Investor Protection and Convertible Debt Design". Journal of Banking and Finance, 33(6), 985–995.

DOI:10.1016/j.jbankfin.2008.10.010 |

| [] |

Roger Sheman, 1989, The Regulation of Monopoly, Cambridge: Cambridge University Press.

|

| [] |

Stephen Breyer, 1982, Regulation and Its Reform, Cambridge: Harvard University Press: 23-26.

|

| [] |

Yin R.K, 2003, "Case Study Research:Design and Methods". Journal of Advanced Nursing, 44(1), 108.

|