当前,中国经济在经历了近40年的高速增长后,正面临着经济下行压力渐趋增大的严峻挑战。据官方统计数据,中国的实际GDP增长率从2010年的10.3%降低至2017年的6.9%;同期全社会固定资产投资总额、消费品零售总额的同比增速则分别从2010年的23.8%和18.3%放缓到2017年的7.0%和10.2%①。针对中国经济增速下降的问题,国内外学界给予了普遍关注。学者们发现:劳动力成本快速上涨、产业结构变化、大规模投资边际收益递减和市场化改革的资源重新配置效应逐渐减弱等因素是造成中国经济增速下降的重要原因(蔡昉,2010;Brandt,2016;周克,2017)。为应对上述因素对中国经济增长产生的不利影响,现有文献认为:转变传统的要素驱动型发展模式,加快全要素生产率的有效增长,这不仅有利于夯实经济增长的内生动力,也是影响中国经济跨越“中等收入陷阱”的关键因素(Fan et al., 2013;郑伟华,2017)。

① 根据国家统计局《国民经济和社会发展统计公报》(2010、2017年)进行整理。

基于现有的条件,中国经济增长应如何转向全要素驱动型?国内外现有的文献主要基于人力资本、研发创新、企业家精神和产业集聚等视角,针对全要素生产率增长的问题展开了大量研究。从人力资本的视角出发,部分文献关注到人力资本积累对企业经济绩效的促进作用。在宏观层面,蔡昉(2013)认为:随着人口转型进程的加快,中国“人口红利”的优势逐渐减弱,因此,要实现劳动生产率和全要素生产率的持续增长,中国经济必须从“人口红利”向“人力资本红利”转型。梁润等(2015)则通过实证测算出在1982年至2011年期间,中国的劳动力质量对宏观全要素生产率增长的贡献为20%左右。在微观层面,李唐等(2016)则基于一手的调查数据,就人力资本质量升级与企业生产率之间的影响及作用原理进行了实证分析,发现人力资本质量对于现阶段中国微观企业全要素生产率增长的贡献约为12%。余凡、王楚(2016)则从制度环境出发,研究发现:当企业的发展受到来自制度环境的阻碍时,企业会选择在人力资本上进行更多的投资以提升企业绩效。

围绕研发创新等角度,部分文献对中国企业全要素生产率增长的问题也进行了大量的理论和实证研究。一方面,基于微观数据,程蕙芳、陆嘉俊(2014)和李源(2016)的研究发现:研发创新对于中国微观企业的全要素生产率增长具有显著的促进效应。但是由于创新机会成本、逆向溢出、技术创新能力和政府干预等因素的影响,我国研发创新投入对于全要素生产率等经济绩效指标的边际贡献虽然保持增长的趋势,但与发达国家相比仍存在一定的差距(王海兵、杨蕙馨,2016)。因此,为加强研发创新对于企业全要素生产率增长的驱动作用,现阶段的企业需要从加大研发创新的数量投入向重视创新要素的质量提升进行转型(程虹等,2016a;程承坪、陈志,2016)。

此外,也有部分文献从企业家精神、产业集聚等研究视角出发,对中国企业全要素生产率的增长进行了解释。一方面,运用微观企业数据,程虹等(2016b)和刘鹏程等(2013)认为企业家的工作经验、受教育年限以及人格特质等因素会导致其对企业管理行为的判断产生差异,而这部分差异是造成企业生产率异质性的主要原因。另一方面,结合新经济地理学的相关理论,部分文献发现:产业集聚对我国资源配置结构优化、全要素生产率增长具有显著的推动作用(赵永亮等,2014;季书涵等,2016)。一个国家或地区出现的要素错配状况会导致社会整体的全要素生产率产生损失(张莉等,2013;Aoki,2008;李静、楠玉,2017)。在此基础上,陶锋等(2018)则从投入共享、劳动力池和知识溢出这三个方面具体分析了区域的集聚情况如何对全要素生产率产生影响。

然而,在以上解释之外,近期有学者基于企业的异质性,从管理的角度对企业生产率的变动给出了一种新的解释(Bloom and Reenen, 2007;Bloom et al., 2015),上述研究发现:企业管理效率差异、管理特征不同是造成企业创新绩效、生产率存在异质性的重要原因,并对全社会的总体生产率增长产生潜在影响。一方面,从理论层面上,Lucas(1978)、Aghion and Howitt(2006)等文献发现,现实的管理作为一种实践活动,企业为了达到一定的目标,在生产过程中,对生产要素和技术进行不可缺少的组合输入,进而实现在既有技术水平下产出结构的优化。因此,除技术创新因素之外,管理效率的提升也是生产率增长的重要影响渠道。另一方面,Salter(1966)基于20世纪初英国生铁制造业,从实证的角度就管理效率对于企业劳动生产率的影响效应进行了验证。在未发生技术进步的前提下,研究结果发现:在相同资本和劳动力投入的情况下,“高管理效率”组企业的劳动生产率较“低管理效率”组平均要高出2倍。运用相似的识别思路,Syverson(2011)基于美国制造业的数据,研究发现,在充分控制其他因素的情况下,处于第10个十分位数企业的全要素生产率是处于第1个十分位数企业的两倍,对于管理能力偏低的企业而言,其全要素生产率显著偏低。

虽然Walker(1887)等学者认为企业内部的生产实践尤其是管理活动对全要素生产率的提高至关重要,但是由于管理测度标准不一致的问题,上述文献多采用管理层的非认知能力(开放性人格特征)、人力资本水平、年龄结构、绩效考核及其他管理实践行为作为代理变量。上述变量仅能反映企业管理效率的部分状况,而无法全面反映企业在绩效激励(Incentives)、管理实施(Operation)、目标规划(Targets)和考核监督(Monitoring)等维度全面的管理效率状况,从而难以规避统计误差对实证分析结果的潜在干扰(Bloom and Reenen, 2007)。为解决管理效率测度方法不一致的问题,Bloom and Reenen等学者基于随机抽样、双盲调查等科学统计方法发起了世界管理调查(the World Management Survey,WMS),WMS由上述四个维度下的16个管理相关的各种实践问题构成,每个问题按“0-1”分进行等距离变量赋值,并最后将16个问题的分值归一化后获得“管理效率评分”。在此基础上,Bloom和Reenen等已有效搜集了来自美国、英国、法国和德国等发达国家以及印度、墨西哥等发展中国家的大量企业管理效率数据,并就管理效率对于微观企业经济绩效、劳动力激励监督、研发创新能力等方面的影响效应进行了长期的实证研究(Bloom and Reenen, 2010;Bloom et al., 2017;Bender et al., 2018)。

近年来,随着微观数据可获得性的提高,以及现有文献对于企业生产率异质性问题的研究深入,部分学者对于两者之间作用的原理逐渐展开了更进一步的研究。一方面,随着“熊彼特增长理论”的发展,部分学者开始打破企业内部生产实践的“黑箱”,试图将研究的视角从外部宏观因素转向微观企业内在行为的选择。其中,部分文献对公司内部生产实践特征与生产力水平的相互作用进行研究,发现企业普遍会通过对生产要素和创新要素配置水平的改善以达到企业产出绩效提升的目的(Syverson,2011)。Gibbons and Henderson(2012)认为管理是一种对资源进行配置意识的产生,通过更为合理、有效的配置活动,将有限的资源从低效率使用转向高效率的发掘。Acemoglu et al.(2013)、刘华军、杨骞(2014)的研究也发现:在相同物质资本、人力资本等要素禀赋的前提下,企业管理层的开放程度与全要素生产率之间具有显著正向效应。另一方面,部分文献则从营造开放性环境提升吸收水平的视角出发,研究认为:微观企业的研发创新效率不仅取决于自身研发资源的累积投入,也与其他同行企业基于研发创新的知识交流有密切关系(Jones,2009)。企业将技术引进后,转化的过程同样不可忽视,通过高效的管理实现知识和技术等“隐形”资源汲取效率的提升,最终提高产出绩效(Nelson and Wright, 1992)。在开放程度更高的管理团队中,显著促进企业对外部创新知识的吸收效率,在这个过程中,企业的创新水平自然水涨船高。

但值得注意的是,Bloom等学者在WMS中并未规范收集来自中国企业的管理数据,另外,基于国别和行业异质性对企业管理效率产生影响的考虑,在现有的文献中依然难以回答以下问题:作为高速发展的发展中国家,在中国的企业中,管理效率对于全要素生产率的增长是否存在影响?如果存在影响,那么两者之间的这种关系是以何种途径产生作用?基于上述两个问题,本文运用由武汉大学联合香港科技大学、清华大学和中国社科院等学术机构于2015-2016年进行的“中国企业-劳动力匹配调查”(CEES)所收集的数据。在CEES中,首次大规模地搜集了中国微观企业的管理效率数据,此外,CEES还涵盖了企业的财务、生产、销售、创新、质量和人力资本等多方面信息,并以调查的企业为基准,通过科学的抽样方法对企业的员工进行分层抽样,在抽取的员工样本中30%为中高层管理人员,70%为其他工作人员(包括其他管理人员、一线员工、技术设计人员、销售人员等)。在员工问卷的设计中,涵盖了员工的基本信息、家庭状况、工资奖金、社保福利和人格特质等多方面内容。值得注意的是,基于上述企业与员工的随机匹配数据,一方面,在对管理效率与全要素生产率进行回归的过程中可部分剔除因加总谬误和选择性偏误等问题产生的干扰;另一方面,实证研究中所有数据均来自同一个层面,进一步减少了数据在匹配过程中产生的研究误差。

因此,为充分运用CEES数据的优势,并就管理效率对于中国企业全要素生产率增长的影响效应进行全面因果推断的思考,本文按照Bloom等学者的研究思路,从企业的内部治理结构出发,并在控制企业的所有制、存续年限、出口状况、人力资本和研发状况等因素后,就管理效率与全要素生产率之间的影响效应及作用机制进行实证研究。

论文后续结构安排如下:第二部分为本文的模型构建,包括对管理效率、全要素生产率和影响机制等变量的选取和测算,以此为基础构建回归模型,对管理效率与全要素生产率之间的关系及作用原理进行分析;第三部分为描述性统计,基于CEES数据就管理效率对企业全要素生产率的影响进行初步的统计分析;第四部分为实证检验,在对管理效率与全要素生产率之间关系进行回归检验的基础上,进一步分析管理效率越高的企业其全要素生产率表现更好的原因;第五部分则为本文的结论和建议。

二、模型构建 (一) 指标选取 1. 管理效率测算在对管理效率与全要素生产率进行回归之前,管理效率的测度是本文关注的重点所在。早期的实证文献中一般以间接测度的方式对管理效率进行考察,但囿于调查问卷设计问项的不足和计量技术的限制,这种间接测度方式所得的管理效率,在实证过程中难以剔除企业创新特征、市场的外部环境等因素对企业全要素生产率产生的作用。此外,间接测度的过程中难以将管理效率在目标规划、绩效激励等维度上进行细分,进而关于管理效率对全要素生产率增长之间的影响机制不能展开较为细致的分析。

为此,Bloom and Reenen等学者所开创的WMS调查为企业管理效率的科学测度做出了重要的理论贡献。自此以后,采用规范量表的直接测度法逐渐成为测算企业管理效率的主流。具体而言,WMS调查设计了一个涵盖企业的绩效激励(Incentives)、管理实施(Operations)、目标规划(Targets)和考核监督(Monitoring)这4个维度管理特征的客观性调查量表,包括16个与资本管理相关的各种实践问题。在具体的测算过程中,根据调查对象对每一个问项的客观选择,按照标准对其执行情况进行“0-1”等距评分,最后将16个问题的分值归一化得到整体的管理效率分值,按照同样的思路,可以得到管理效率下面的绩效激励、管理实施、目标规划和考核监督这4个维度的评分情况。在表 1中给出了管理效率四大维度的含义和相关统计定义。

| 表 1 管理效率四大维度的含义和相关统计定义 |

根据全要素生产率的定义,其一般理解为总产出中不能由要素投入所解释的“剩余”,反映了在剔除资本、劳动等生产要素投入的情况下,决策单元在“投入-产出”结构中效率改善的程度。因此现有文献也多采用全要素生产率作为企业维度生产率的代理指标(鲁晓东、连玉君,2012)。本文按照Brandt et al.(2012)的研究思路,以企业的销售收入(sale_revenue)作为产出变量,以固定资产净值(capital)、劳动力(labor)和中间投入(intermediate_input)作为投入变量构建生产函数,以此获得剔除资本、劳动和中间投入等影响后的残差。另外,为尽可能真实地反映企业的技术水平,假设在相同行业企业的生产技术处于同一水平。本文参照(杨汝岱,2015)的做法,按照官方的分类标准①将所有样本企业基于“两位数”行业分类,本文假定Cobb-Douglas函数形式的生产函数如下:

| $ ln{{Y}_{ijdt}}={{\beta }_{0}}+{{\beta }_{1}}ln{{k}_{ijdt}}+{{\beta }_{2}}ln{{l}_{ijdt}}+{{\beta }_{3}}ln{{m}_{ijdt}}+{{\lambda }_{ijdt}} $ | (1) |

① 2017年国民经济行业分类(GB/T 4754—2017)。

其中,式(1)的因变量是销售收入的对数(lnYijdt),自变量分别是固定资产净值的对数(lnkijdt)、劳动力的对数(lnlijdt)和中间投入的对数(lnmijdt)。将固定效应加入到生产函数模型中,以完全控制企业之间时间的异质性之后,得到的残差λijdt则代表t时期企业i的全要素生产率。

3. 影响机制相关指标现有文献验证了管理效率对于全要素生产率的促进作用,同时,国内外学者也有从企业配置行为异质性的角度对全要素生产率的增长展开了实证研究,即一些具有更高配置水平或更开放交流环境的企业其全要素生产率表现也更好。基于此,结合CEES问卷的问项设计,本文试图从以下三个方面对两者之间的影响机制进行分析。

第一,在劳动力成本不断上升的背景下,企业通过引进自动化设备是其对冲劳动力成本上升重要措施(CEES研究团队,2017)。企业在提升自动化水平的过程中,实现了对中低端劳动力的替代,并进一步提升产品质量的稳定性,也就是说自动化从降低成本和提高产出两个方面实现了产出效率的提升。因此,结合CEES问卷设计,本文以“是否使用数控机器”(CNC_dummy)作为企业自动化程度的代理变量。第二,随着在营运过程中涉及到的数据收集、分析和传递等工作愈发繁杂,企业也愈发重视对信息化的投资,以支撑其高效率的运营。企业基于信息化的建设,一方面以优化企业经营流程的形式来提高产出,另一方面通过扁平化组织结构实现了企业内信息和决策传递效率的提升(谢康等,2005)。因此,本文以企业“是否引进管理信息系统”(ERP_dummy)衡量企业的信息化投资状况。第三,管理效率以提升对资源吸收的效率为机制影响全要素生产率,而在提升吸收的效率过程中,其中关键的一点是要形成一个开放程度高、互动性强的交流环境。陈劲等(2011)基于一个开放式的视角对企业吸收能力展开了研究,发现其内部员工的学习强度和组织的开放程度等方面能显著影响对技术的吸收水平。李尚骜等(2011)的研究则指出:在企业的研发过程中,需要的人力资本多数是通过企业内部“干中学”的过程进行汲取。企业员工在一个开放的创新文化中,以互动的方式进行“试错和交流”,能显著提升企业对外部创新知识的吸收效率(荆宁宁等,2017)。因此,本文通过企业“每周研发交流频率”(rd_learning)表示企业的“干中学”状况,反映企业环境的开放程度。

(二) 计量模型设定关于管理效率与全要素生产率之间影响效应的判断,以及解释不同管理效率企业之间全要素生产率存在差异的原因,是本文进行实证的重点。根据前文的分析,结合中介效应的一般做法(Muller et al., 2005),分析在管理效率对全要素生产率进行影响的过程中,企业的配置行为所产生的作用。中介效应成立需满足以下条件:一是自变量X对因变量Y和中介变量M的作用都需显著;二是中介变量M加入回归后,自变量X与因变量Y之间的关系不显著或者显著性下降。按照这个思路,并结合现有文献对管理效率与生产率之间关系的研究(Bloom and Reenen, 2007),本文构建了以下三个模型对管理效率与全要素生产率之间作用的原理进行检验:

| $lntf{{p}_{ijdt}}={{\alpha }_{0}}+{{\alpha }_{1}}mscor{{e}_{ijdt}}+{{\alpha }_{2}}{{Z}'}_{ijdt}+{{D}_{j}}+{{D}_{d}}+{{D}_{t}}+{{\varepsilon }_{dt}} $ | (2) |

| $ {{M}_{ijdt}}={{\gamma }_{0}}+{{\gamma }_{1}}mscor{{e}_{ijdt}}+{{\gamma }_{2}}{{Z}'}_{ijdt}+{{\varepsilon }_{jdt}} $ | (3) |

| $ lntf{{p}_{ijdt}}={{\eta }_{0}}+{{\eta }_{1}}mscor{{e}_{ijdt}}+{{\eta }_{2}}{{M}_{ijdt}}+{{\eta }_{3}}{{Z}'}_{ijdt}+{{D}_{j}}+{{D}_{d}}+{{D}_{t}}+{{\varepsilon }_{jdt}} $ | (4) |

在上面3个式子中,被解释变量lntfpijdt表示第i个受访企业、第j个行业、第d个地区、第t期的全要素生产率对数值,核心解释变量mscoreijdt则表示受访企业2010年和2015年的管理效率评分值,Mijdt为解释管理效率对全要素生产率产生作用的一些影响因素,在本文中包括企业的自动化、信息化和开放程度这三个方面,具体则分别通过“是否使用数控机器”(CNC_machine)、“是否引入管理信息系统”(ERP _dummy)和“研发交流频率” (rd_learning)进行代理。此外,式中的Z′ijdt则为一系列控制变量,包括企业的存续年限(firm_age)、所有制类型(ownership)、是否出口(export_dummy)、是否有独立研发部门(R&D_dummy)和人力资本状况(human_capital)等关键变量。基于CEES问卷的设计,所有制类型根据企业的注册类型划分为民营(private)、国有(SOE)、港澳台外资(HTM)、非港澳台外资(Non_HTM)这4个类型,而企业的人力资本则以“大专及以上学历员工占比”进行表征,Dj、Dd和Dt则分别为对企业所属行业、地区以及时间的固定效应。

三、描述性统计进入实证检验之前,基于“中国企业-劳动力匹配调查”(CEES)数据,本部分就管理效率对于全要素生产率的影响效应进行初步的描述性统计分析。

首先,通过CEES中企业层面的数据,计算得出所有样本企业2010年管理效率的均值为0.52,2015年管理效率均值为0.57,2015年较2010年的管理效率提升了9.62%。但是,在Bloom et al.(2017)对33个国家的企业管理效率描述中,中国企业的管理效率排名第21位,低于智利、墨西哥和土耳其等同为发展中国家的管理效率,仅达到美国、英国等发达国家管理效率平均水平的70%左右,这说明中国企业的管理效率仍存在较大的改善空间。另外,根据官方相关统计①,基于资本和技术等因素不变的情况下,管理效率与全要素生产率之间存在一定程度的正向相关。因此,管理效率或可成为驱动中国企业全要素生产率持续增长的重要路径。

① 国家统计局国际统计信息中心, 2016, “我国劳动生产率增长较快,提升空间较大”, 《中国信息报》, 第1版。

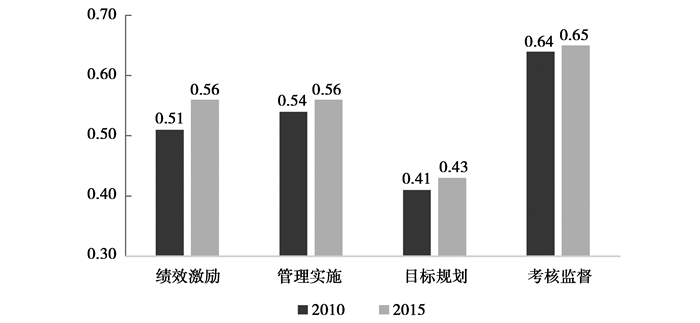

其次,基于管理效率的测算思路,本文针对管理效率所包含的目标规划、考核监督、绩效激励和管理实施这四个维度的得分进行测算,进一步分析中国企业管理效率的状况。在图 1中,所有样本企业2010年和2015年的绩效激励、管理实施和考核监督这三个维度的均值高于或基本与同年管理效率的均值水平持平,而2010年和2015年的目标规划维度的均值却显著低于同年管理效率的均值水平。这表明,在当前中国的企业中,目标规划这个维度是整体管理效率提升的短板,是企业未来提升管理效率需要重点关注的方面。通过对比两年四个维度的得分情况,发现2015年四个维度的得分较2010年都有一定程度上的提升,其中绩效激励提升的幅度较为明显,达9.80%。

|

图 1 2010、2015年管理效率四个维度的对比情况 数据来源:“中国企业-劳动力匹配调查”(CEES)。 |

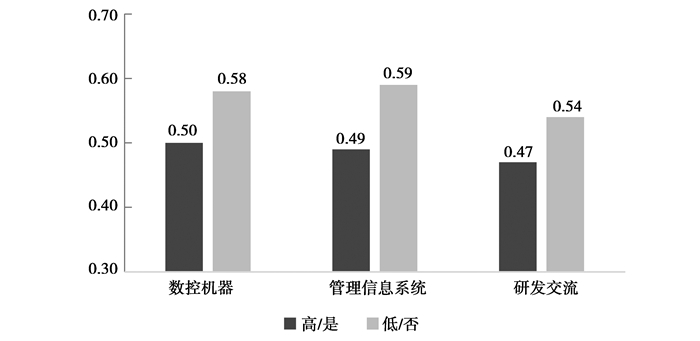

最后,表 2的统计分析表明:管理效率对于全要素生产率的增长具有显著的促进效应。将全部样本企业以2015年管理效率的评分按由低到高进行5分位分组,并统计不同分组企业在全要素生产率上的变化情况。结果发现,对于管理效率最低的20%企业(第1个五分位数)而言,其全要素生产率的均值为0.467,而管理效率最高的20%企业(第5个五分位数)的全要素生产率均值则为0.571,后者较前者高出22.27%。在此基础上,为进一步解释管理效率对全要素生产率作用的原理,本文以2015年管理效率的中位值为基准,将样本划分为“高管理效率”、“低管理效率”两组,表 3给出了不同管理效率分组的企业在“是否使用数控机器”、“是否引进管理信息系统”和“研发交流频率(高低)”这三个方面的比较情况。其中“高管理效率”组企业在这三方面的平均水平分别为0.41、0.45和0.96,分别较“低管理效率”组企业高出57.69%、80.00%和15.66%,表明更高管理效率的企业在配置活动中表现更优。以同样的思路,在图 2中,我们发现在使用数控机器、建立管理信息系统和研发交流频率高的企业中,其全要素生产率分别为0.58、0.59和0.54,均显著优于未使用数控机器、未建立管理信息系统和研发交流频率低的企业(上述三方面的全要素生产率分别为0.50、0.49和0.47),表明基于不同的配置行为,企业在全要素生产率上表现存在较大的差异性。综合说明,上述三方面的配置行为或是解释管理效率对全要素生产率产生作用的重要因素。

| 表 2 基于五分位的管理效率与全要素生产率 |

| 表 3 基于高低分组的管理效率与三个影响机制的关系 |

|

图 2 三个影响机制对于全要素生产率的作用 数据来源:“中国企业-劳动力匹配调查”(CEES)。 |

综上统计分析表明:管理效率对于现阶段中国全要素生产率增长或具有重要的促进效应,并且企业使用“高质量的机器设备”、引进“管理信息系统”和提升“研发交流频率”等配置行为在一定程度上解释了管理效率对全要素生产率的影响。最后,从基准计量模型的设定出发,在表 4中给出了本文主要变量的描述性统计结果。

| 表 4 变量的定义以及描述性统计结果 |

运用CEES数据,本文首先通过简单OLS回归模型,基于待估方程式(2)对管理效率与全要素生产率之间的关系进行估计。在表 5中给出了管理效率对于企业全要素生产率影响效应的实证检验结果。

| 表 5 管理效率与全要素生产率的OLS回归结果 |

上述回归结果与描述性分析一致。一方面,在表 5中呈现的结果表明,以2010年和2015年企业的管理效率作为核心解释变量,其对于企业全要素生产率基本上具有显著的正向效应,估计结果至少在1%的显著性水平上统计显著。这表明,管理效率对于全要素生产率具有稳健地促进作用。另一方面,参数估计结果表明,在充分控制诸如存续年限、所有制和人力资本等企业特征相关的变量,并固定了行业、地区和年份等影响效应的情况下,管理效率对于全要素生产率的影响系数具有显著的经济意义。在表 5的列1-3中,两者之间的相关系数处于0.300~0.505之间。半对数回归的点估计结果表明,在其他因素不变的前提下,管理效率评分从0上升到1,企业的全要素生产率水平将提高34.99%~65.70%(=eβ-1)。基于我国企业2015年管理效率的平均水平(0.57),上述回归结果表明,如果我国企业的管理效率基于均值水平提升10%,整体的全要素生产率将提升1.72%~2.92%。

此外,以2010年企业管理效率评分作为解释变量,通过表 5列4-6的回归结果发现:管理效率对于企业全要素生产率基本上具有稳健地正向促进效应,这表明,管理效率对于全要素生产率增长具有长期的推动作用。

(二) 进一步分析在本部分中,基于企业的配置行为,我们针对不同管理效率企业之间的全要素生产率差距提出了三种可能的解释。这些潜在的解释是:企业的自动化(是否使用数控机器)、信息化(是否引进管理信息系统)和干中学(研发交流频率)。以此为基础,进一步展开关于企业管理水平与产出效率之间的分析。

1. 企业的自动化与信息化高管理效率企业的全要素生产率表现更好,本文的解释为:企业的自动化和信息化实现了企业在生产、管理活动等方面效率的提升,进而实现了企业产出水平的优化。因此,根据式(3),本文分别构建了关于管理效率对“是否使用数控机器”、“是否引进管理信息系统”进行影响的logit回归模型。在表 6的列1-4中,显示了管理效率对企业自动化和信息化程度影响的结果。回归发现:以2015年企业管理效率作为核心解释变量,模型估计结果均至少在1%的显著性水平上显著,并且其影响系数为正。这说明,管理效率更高的企业,往往会更倾向使用高质量机器设备保证生产质量和效率,或是通过引进管理信息系统实现决策效率的提升。在充分引入企业特征相关的变量和固定效应后,在表 6的列2和列4中,从参数估计的结果中可进一步看出:管理效率的边际概率分别为0.514和0.764,这说明在其他因素不变的前提下,管理效率提升1%,使用数控机器企业的比例将提升0.51%,引进管理信息系统企业的比例将提升0.76%。

| 表 6 管理效率对各影响机制变量的回归检验 |

在此基础上,根据式(4),在基准回归中增加了代表企业自动化(是否使用数控机器)的变量,考察企业的自动化水平对管理效率与全要素生产率之间影响的解释程度。表 7的列1为“是否使用数控机器”的检验结果,在充分引入固定效应和一系列控制变量后,回归发现:管理效率、“是否使用数控机器”对全要素生产率均至少在1%的显著性水平上显著,且影响系数为正;并且其中管理效率与全要素生产率之间的相关系数降为0.280,是表 5列3估计结果(0.300)的93.33%。这说明在两者之间的影响中,通过企业的自动化过程(使用高质量机器设备)解释了管理效率与全要素生产率之间影响效应的6.67%。按照同样的思路,表 7列2的结果显示了通过引进管理信息系统,即企业的信息化过程解释了管理效率与全要素生产率之间影响效应的17.33%。

| 表 7 加入传递机制后管理效率对全要素生产率影响效应分析 |

除企业的自动化和信息化之外,由于有更开放的交流环境,相对低管理效率的企业,管理效率更高的企业可能更有生产力。为了检验企业的开放性程度(研发交流频率)的差异是否可以解释高低管理效率企业之间全要素生产率的差距,本文根据式(3)构建了管理效率与“研发交流频率”之间的半对数模型,表 6的列5-6为两者之间的基准回归结果,研究发现两者之间估计的结果均至少在1%的显著性水平上显著为正,即管理效率对于企业研发交流频率的提升同样具有显著的正向促进。半对数回归点估计的结果说明,在控制其他因素不变的情况下,管理效率评分从0上升到1,研发交流的频率将提高151.18%~197.43%。基于我国企业2015年管理效率的平均水平,上述回归结果表明:如果我国企业的管理效率提升10%,整体的研发交流频率将提升5.36%~6.38%。在此基础上,针对企业的开放性程度对管理效率与全要素生产率之间传导的效应进行分析,表 7的列3为其检验结果,分析发现:管理效率、“研发交流频率”对全要素生产率均至少在1%的显著性水平上显著为正;并且其管理效率与全要素生产率之间的相关系数是表 5列3估计结果(0.300)的88.00%。这说明通过提升企业的开放性这条途径进行传导的效应为12.00%。

最后,在表 7的列4中,我们将自动化、信息化和开放性程度这三个因素同时纳入计量经济学方程。回归结果与表 5列3的估计值相比,全要素生产率的系数估计值下降了27.00%(从0.300到0.219)。这意味着,这些与企业配置行为相关的因素能够有效地部分解释为什么高管理效率的企业在全要素生产率的表现上更好。

综上所述,对影响机制检验的结果表明,在充分引入企业的所有制结构、存续年限、人力资本、是否出口以及是否有独立研发部门等因素之后,“是否使用数控机器”、“是否引进管理信息系统”和“研发交流频率”这些因素对管理效率与全要素生产率之间的关系具有较为显著的影响。在充分控制其他变量的情况下,管理效率通过上述3个影响机制综合传导的效应解释了管理效率与全要素生产率之间作用的近30%,这表明在企业的“投入-产出”结构中,仅对结构两端的因素进行改善是欠考虑的,为提升结构的转化效率,其中传递途径的改善也是企业需要重点关注的方面。

五、结论和建议与现有文献对全要素生产率进行研究的视角有所不同,本文从企业内部治理结构出发,选择管理效率的角度,基于CEES数据,就管理效率对全要素生产率的影响进行了实证研究。另外,考虑到在企业投入-产出结构中传递途径的作用,并基于管理是通过改善资源配置水平和构造开放性的交流环境等方面实现产出效率优化的思考,因此,本文引入“是否使用数控机器”、“是否引进管理信息系统”和“研发交流频率”这3个变量作为影响机制,进而对管理效率与全要素生产率之间的作用机理展开更深一步的分析。

基于OLS的识别策略,本文基于CEES数据,就管理效率与全要素生产率之间的影响效应进行了稳健的因果推断。主要回归结果表明:1.管理效率对于企业全要素生产率具有显著的正向作用,相关系数的分析说明,如果企业的管理效率基于2015年均值的水平提升10%,我国企业的全要素生产率将增长1.72%~2.92%;2.按照中介效应模型一般的做法,从实证的角度检验了两者之间产生作用的3个影响机制,并测算出由“是否使用数控机器”、“是否引进管理信息系统”和“研发交流频率”进行传导的效应分别为:6.67%、17.33%和12.00%,三者综合的传导效应为27.00%。这说明在企业投入-产出结构中,对传导途径的改善同样是驱动全要素生产率提升的重要方面。

因此,本文建议应该采取相应的措施,促进企业基于管理效率进行改革:

第一,企业应该充分认识到管理效率是支撑自身产出绩效提升的重要因素。与美国、欧盟等发达国家和地区相比,囿于管理体制和经验的不足,导致我国企业的管理效率显著偏低,这已成为制约中国经济转型升级、生产率持续增长的重要短板之一。对此,企业可以通过强化基于管理方面的人力资源管理,通过参加各类高质量的管理培训,进而推动企业现代化管理能力的升级。

第二,着重提升企业家群体的管理意识。企业家对管理的重视程度不足是阻碍现阶段我国企业生产率提升的重要原因之一。政府应运用财政专项补贴、政府采购等多种方式,加大对我国企业家群体在管理相关培训上的投入。与国际专业管理咨询机构合作,有计划地开展规上企业家的现代管理方法轮训计划,通过高质量、针对性的培训,有效激发我国企业家的管理创新意识,推动我国企业家管理能力提升。

第三,企业应当进一步开放管理模式,充分鼓励企业内部及企业外部的交流与合作,逐步建立起企业的“干中学”机制,以此不断强化企业的创新活力,为更大程度地发挥人力资本的作用提供良好的“软制度”环境;另外,企业也应当注重从规范与流程方面进一步强化管理配置水平,通过引入必要的机器设备以及固化的管理体系、系统、平台等不断提升企业内部的配置效率,为员工自主性的更有效发挥提供必要的软件和硬件基础保障。

| [] |

程承坪、陈志, 2016, “经济增长数量与质量的耦合分析——基于湖北省2003-2013年统计数据的实证研究”, 《宏观质量研究》, 第 2 期, 第 51-60 页。 |

| [] |

CEES研究团队, 2017, “中国制造业企业如何应对劳动力成本上升?——中国企业-劳动力匹配调查(CEES)报告(2015-2016)”, 《宏观质量研究》, 第 2 期, 第 1-21 页。 |

| [] |

蔡昉, 2010, “人口转变、人口红利与刘易斯转折点”, 《经济研究》, 第 4 期, 第 4-13 页。 |

| [] |

蔡昉, 2013, “中国经济增长如何转向全要素生产率驱动型”, 《中国社会科学》, 第 1 期, 第 56-71 页。 |

| [] |

程虹、陈川、李唐, 2016a, “速度型盈利模式与质量型盈利模式——对企业经营绩效异质性的实证解释”, 《南方经济》, 第 6 期, 第 18-37 页。 |

| [] |

程虹、刘三江、罗连发, 2016b, “中国企业转型升级的基本状况与路径选择——基于570家企业4794名员工入企调查数据的分析”, 《管理世界》, 第 2 期, 第 57-70 页。 |

| [] |

程惠芳、陆嘉俊, 2014, “知识资本对工业企业全要素生产率影响的实证分析”, 《经济研究》, 第 5 期, 第 174-187 页。 |

| [] |

陈劲、蒋子军、陈钰芬, 2011, “开放式创新视角下企业知识吸收能力影响因素研究”, 《浙江大学学报(人文社会科学版)》, 第 5 期, 第 71-82 页。DOI:10.3785/j.issn.1008-942X.2011.04.101 |

| [] |

荆宁宁、黄申奥、李德峰, 2017, “创新文化、顾客创新、社交媒体与创新质量之间的关系——有调节的中介效应模型”, 《宏观质量研究》, 第 4 期, 第 117-130 页。 |

| [] |

季书涵、朱英明、张鑫, 2016, “产业集聚对资源错配的改善效果研究”, 《中国工业经济》, 第 6 期, 第 73-90 页。 |

| [] |

刘华军、杨骞, 2014, “资源环境约束下中国TFP增长的空间差异和影响因素”, 《管理科学》, 第 5 期, 第 133-144 页。DOI:10.3969/j.issn.1672-0334.2014.05.011 |

| [] |

李静、楠玉, 2017, “人力资本匹配、产业技术选择与产业动态比较优势转化”, 《宏观质量研究》, 第 4 期, 第 31-41 页。 |

| [] |

刘鹏程、李磊、王小洁, 2013, “企业家精神的性别差异——基于创业动机视角的研究”, 《管理世界》, 第 8 期, 第 126-135 页。 |

| [] |

梁润、余静文、冯时, 2015, “人力资本对中国经济增长的贡献测算”, 《南方经济》, 第 7 期, 第 1-14 页。 |

| [] |

李尚骜、陈继勇、李卓, 2011, “干中学、过度投资和R&D对人力资本积累的'侵蚀效应'”, 《经济研究》, 第 6 期, 第 57-67 页。DOI:10.3969/j.issn.1673-291X.2011.06.027 |

| [] |

李唐、韩笑、余凡, 2016, “企业异质性、人力资本质量与全要素生产率——来自2015年广东制造业企业-员工匹配调查的经验证据”, 《武汉大学学报:哲学社会科学版》, 第 1 期, 第 73-83 页。 |

| [] |

鲁晓东、连玉君, 2012, “中国工业企业全要素生产率估计:1999-2007”, 《经济学:季刊》, 第 2 期, 第 541-558 页。 |

| [] |

李源, 2016, “广东科技创新对经济增长的驱动效应研究”, 《南方经济》, 第 11 期, 第 125-132 页。 |

| [] |

陶锋、杨雨清、褚简, 2018, “集聚外部性如何影响企业生产率”, 《南方经济》, 第 6 期, 第 87-101 页。 |

| [] |

王海兵、杨蕙馨, 2016, “创新驱动与现代产业发展体系——基于我国省际面板数据的实证分析”, 《经济学(季刊)》, 第 4 期, 第 1351-1386 页。 |

| [] |

谢康、张海波、黄林军, 2005, “信息技术影响企业绩效的机制研究”, 《价值工程》, 第 3 期, 第 62-66 页。DOI:10.3969/j.issn.1006-4311.2005.03.023 |

| [] |

余凡、王楚, 2016, “人力资本投资:制度环境感知下的企业战略选择——基于2015年'中国企业-员工匹配调查'(CEES)的实证研究”, 《宏观质量研究》, 第 1 期, 第 39-50 页。 |

| [] |

杨汝岱, 2015, “中国制造业企业全要素生产率研究”, 《经济研究》, 第 2 期, 第 61-74 页。 |

| [] |

周克, 2017, “结构变化、生产率波动与中国经济增长减速”, 《宏观质量研究》, 第 1 期, 第 1-10 页。 |

| [] |

张莉、王曦、才国伟、舒元, 2013, “减少错配, 促进广东经济发展方式转变”, 《南方经济》, 第 12 期, 第 86-88 页。 |

| [] |

郑伟华, 2017, “新常态下企业经营绩效的大分化:要素驱动还是全要素驱动?——基于'中国企业-员工匹配调查'的实证分析”, 《宏观质量研究》, 第 1 期, 第 21-34 页。 |

| [] |

赵永亮、杨子晖、苏启林, 2014, “出口集聚企业'双重成长环境'下的学习能力与生产率之谜——新-新贸易理论与新-新经济地理的共同视角”, 《管理世界》, 第 1 期, 第 40-57 页。 |

| [] |

Acemoglu, D., U. Akcigit, N. Bloom, and W. R. Kerr, 2013, "Innovation, Reallocationand Growth", NBER Working Paper, No.18993: 1-40.

|

| [] |

Aghion P., Howitt P, 2006, "Joseph Schumpeter Lecture Appropriate Growth Policy:A Unifying Framework". Journal of the European Economic Association, 4(2-3), 269–314.

DOI:10.1162/jeea.2006.4.2-3.269 |

| [] |

Aoki S, 2008, "A Simple Accounting Framework for the Effect of Resource Misallocation on Aggregate Productivity". Journal of the Japanese and International economies, 26(4), 473–494.

|

| [] |

Bender S., Bloom N. and Card D, 2018, "Management Practices, Workforce Selection, and Productivity". Journal of Labor Economic, 36(S1), 371–409.

DOI:10.1086/694107 |

| [] |

Bloom N., Reenen J.V., 2007, "Measuring and Explaining Management Practices across Firms and Countries". Quarterly Journal of Economics, 122(4), 1351–1408.

DOI:10.1162/qjec.2007.122.4.1351 |

| [] |

Bloom N., Reenen J.V., 2010, "Why Do Management Practices Differ across Firms and Countries". Journal of Economic Perspectives, 24(1), 203–224.

DOI:10.1257/jep.24.1.203 |

| [] |

Bloom, N., R. Sadun and J. V. Reenen, 2015, "Management as a Technology", NBER Working paper, No.22327: 1-80.

|

| [] |

Bloom, N., E. Brynjolfsson and L. Foster et al., 2017, "What Drives Differences in Management", NBER Working paper, No.23300: 1-45.

|

| [] |

Brandt L., Biesebroeck JV and Zhang Y, 2012, "Creative accounting or creative destruction? Firm-level productivity growth in Chinese manufacturing". Journal of Development Economics, 97(2), 339–351.

DOI:10.1016/j.jdeveco.2011.02.002 |

| [] |

Brandt, L., 2016, "Policy Perspectives from the Bottom Up: What do Firm-Level Data Tell Us China Needs to do", Policy Challenge in a Diverging Global Economy: 151-172.

|

| [] |

Fan, SG., Ravi Kanbur, Shangjin Wei and Xiaobo Zhang, 2013, "The Economics of China: Successes and Challenges", NBER Working Paper, No.19648: 1-52.

|

| [] |

Gibbons, R., Henderson, R., 2012, "What do managers do?-Exploring persistent performance differences among seemingly similar enterprises", Harvard Business Review: 1-77.

|

| [] |

Jones B. F., 2009, "The Burden of Knowledge and the Death of the Renaissance Man:Is Innovation Getting Harder". Review of Economic Studies, 76(1), 283–317.

DOI:10.1111/roes.2009.76.issue-1 |

| [] |

Lucas R. E., 1978, "On the size distribution of business firms". Bell Journal of Economics, 9(2), 508–523.

DOI:10.2307/3003596 |

| [] |

Muller D, Judd C M and Yzerbyt V Y., 2005, "When moderation is mediated and mediation is moderated". Journal of Personality & Social Psychology, 89(6), 852.

|

| [] |

Nelson R.R., Wright G., 1992, "The Rise and Fall of American Technological Leadership:The Postwar Era in Historical Perspective". Journal of Economic Literature, 30(4), 1931–1964.

|

| [] |

Salter W E G, 1966, "Productivity and technical change". General Information, 38(83), 388–394.

|

| [] |

Syverson C., 2011, "What Determines Productivity". Journal of Economic Literature, 49(2), 326–365.

DOI:10.1257/jel.49.2.326 |

| [] |

Walker F A., 1887, "The Source of Business Profits". Quarterly Journal of Economics, 1(3), 265–288.

DOI:10.2307/1882759 |