司马迁《史记·大宛列传》曾记载“然张骞凿空,其后使往者皆称博望侯,以为质于外国,外国由此信之”。“凿空”寓意着开通、开辟和开拓。近年来,随着“一带一路”建设的推进,我国对外直接投资(OFDI, Outward Foreign Direct Investment)的规模迅猛增长,“新凿空之旅”给中国“走出去”的企业带来更多机遇。据商务部统计,2016年中国对“一带一路”沿线国家的对外直接投资总额高达145.3亿元,中国企业在沿线20多个国家建立了56个经贸合作区,累计投资超过185亿美元,为东道国增加了近11亿美元的税收和18万个就业岗位。与此同时,中外合作园区与自贸区等的建设,快速推进中国与“一带一路”沿线国家国际产能合作。从微观企业的角度来看,企业通过对外直接投资实现生产环节转移,有利于优化企业资源配置、解决产能过剩的问题,从而推动企业的产业升级并增强企业自身的实力,但是同时也可能由于产能转移导致国内就业的减少和劳动收入份额下降,从而带来“产业空心化”的风险。从宏观经济形势来看,当前内外经济增速放缓并处于结构调整期,经济形势下行压力挤压了总体的就业规模,使得目前国内的就业形势日益严峻。学术界对于对外直接投资究竟是造福还是酿祸了母国企业职工提出了疑问(毛其淋、许家云,2014)。这一议题不仅关系到我国对外直接投资相关政策的制定和总体经济的健康、有序、可持续发展,也关系到人们的民生福祉问题乃至社会的和谐稳定,具有一定的理论价值和政策内涵。

本文基于对外直接投资与母国劳动收入份额之间因果关系的理论分析,利用中国上市公司对“一带一路”沿线的国家和地区进行对外直接投资的微观数据,采用倾向得分匹配和双重差分法进行实证研究,又结合企业特征和劳动者技能的差异进行影响效应的异质性分析,并利用中介效应模型分析对外直接投资通过企业创新能力、研发投入和全要素生产率来提高母国劳动收入份额的作用机制,最后结合我国目前现状提炼政策建议。总体来说,本文边际贡献可能在于:一方面从微观的视角研究了对外直接投资对母国劳动收入份额影响的作用机制和传导路径,并将理论和实证分析相结合,丰富了劳动收入份额领域的相关研究; 另一方面考虑到劳动者和企业的异质性,为深入理解对外直接投资对母国劳动收入份额的影响效应提供了微观证据,为提高居民收入、减小贫富差距,优化国民收入分配格局的政策设计提供理论基础和经验证据。

二、文献综述关于对外直接投资对母国劳动力市场的影响这一课题在近几年引起了学者的关注。起初该议题在欧美等发达国家社会影响力较大,因为企业通过对外直接投资进行产业转移,减少了母国就业岗位,导致失业率上升,从而出现一定程度的“制造业空心化”现象,使得社会不安定的因素增加。这关系到发达国家政策制定者和工会组织的利益,所以该问题的研究主要集中在欧美发达国家,而有关发展中国家的问题尚未充分研究。由于发达国家和发展中国家对外直接投资的动机和影响效应存在差异。发达国家对外直接投资的动因主要是为了寻求廉价劳动力来降低要素成本,而发展中国家对外直接投资主要是为了开拓市场和寻求技术,所以对于发展中国家的研究很有必要。此外,传统文献中主要是基于宏观层面的研究,宏观数据对于群体的差异性具有平滑作用,忽视了微观个体之间的差异性,所以无法精准地研究对不同群体的异质性影响,而基于微观层面的研究能够考虑到企业内部特征的异质性和劳动者技能的异质性,从而分析对外直接投资的异质性效应和微观作用机理。因此不少学者从微观企业出发探讨对外直接投资对母国劳动力市场的影响,如Cozza et al. (2015)、李磊等(2016)、杨亚平、吴祝红(2016)的研究表明,中国企业对外直接投资总体来说对国内就业产生了正向促进作用。此外,相关研究表明对外直接投资的就业效应会因企业所处行业差异、劳动者技能差异和企业对外直接投资动机的差异而有所不同。具体而言,对劳动力密集型的行业存在替代效应,对资本和技术密集型行业存在促进效应;对技能劳动者的就业具有促进效应,但是对于低技能劳动者的就业具有替代效应(Chen and Ku, 2005; Chen, 2011; Harrison and McMillan, 2006; Wright, 2014);水平型对外直接投资具有促进效应,然而垂直型的对外直接投资具有替代效应(Liu et al., 2015)。

上述研究主要集中在企业对外直接投资对母国就业的影响上,而目前学术界对于企业对外直接投资与母国劳动收入份额之间因果关系的研究较少。劳动收入份额的微观体现是企业职工的工资份额,企业对外直接投资后,企业内部决策变化,企业在生产经营过程中生产性要素的投入结构随之变化,从而对职工收入份额产生影响。在有关研究对外直接投资与职工工资的文献方面,毛其淋、许家云(2014)利用2004 - 2008年中国工业企业数据库研究发现企业对外直接投资虽然显著地提高了国内员工的平均工资水平,并且正向的“工资溢出”效应具有持续性且逐年递增,但是对母国劳动收入份额的影响不显著。此外,不少研究表明企业进行对外直接投资会加剧国内工资不平等的现象(Jaumotte et al., 2013; Liu et al., 2015; Tsou et al., 2013)。

虽然上述文献对这一议题展开了一系列研究,但是目前这一领域的研究存在以下需要改进的地方:第一,在企业对外直接投资与母国劳动收入份额的因果关系识别上研究不足,学术界尚未就此问题得到一致结论,存在一定的分歧。而且在内生性问题的解决上存在改进的空间,在“自选择”问题的认识和处理上存在不足之处。第二,以往文献关注的是员工平均工资水平,忽视了工资份额的变化以及不同员工群体工资水平变化的差异。考虑到目前中国劳动力可以大致地分为两类:一类是低技能的劳动力,以进城务工的“农民工”群体为主,一般来说,这类劳动者在就业市场上可替代性较强而且供给总体大于需求。另一类是高素质高技能的劳动力,这类劳动者的供给较为稀缺。所以对外直接投资对这两类劳动者的影响必然存在较大差异。目前中国深化收入分配改革问题引起了社会各界的广泛关注,尤其是劳动要素的收入分配直接关系到广大人民群众的民生和福利问题,所以研究对外直接投资对于职工工资的影响具有较大的现实意义。第三,企业对外直接投资对于劳动收入份额的影响并非一成不变的,随着时间的推移该效应将会发生变化,而以往的研究更侧重于即期效应而非长期效应。此外,企业对外直接投资的影响效应会因企业特征的差异而存在异质性。第四,现有文献对于对外直接投资影响劳动收入份额的微观作用机理研究缺乏理论基础,对于具体的作用机制和影响的中介变量研究不足。

本文与现有研究的不同之处主要有以下几个方面:首先,本文着重研究的对象是近些年对“一带一路”沿线国家和地区进行对外直接投资的上市公司,具有一定的代表性,而且本文运用倾向得分匹配和双重差分法在一定程度上解决了内生性的问题。其次,本文进一步研究对外直接投资对母国劳动收入份额的影响是否会随企业特征、劳动者技能等方面的差异而发生变化,着重关注企业对外直接投资对于母国不同劳动力群体的影响差异。再次,本文加入了对外直接投资对于母国职工工资份额影响的机制的理论分析,并基于中介效应的检验验证了企业对外直接投资的微观机制和传导路径。最后,本文采用了多种衡量微观层面劳动收入份额的指标进行稳健性检验,并且加入个体固定效应来控制不随时间变化的企业特征,采用聚类稳健标准误来尽可能确保统计推断的可靠性。

三、理论机制分析 (一) 对外直接投资与国内劳动力要素需求为了在理论层面上分析企业对外直接投资对母国劳动收入份额的影响,首先需要明确企业在利润最大化决策时对不同类型的劳动力要素的需求,所以本文首先从劳动力要素的需求入手进行研究。假设一个对外直接投资的企业的生产函数是Q(K, L, I*),其中K表示国内的资本投入,L代表国内的劳动投入,I*代表国外要素投入总和,并且假设该生产函数是规模报酬不变的;考虑到要素边际报酬递减的规律,假设该生产函数为凹函数(∂Q/∂K>0, ∂Q/∂L>0, ∂Q/∂I*>0, ∂2Q/∂K2 < 0, ∂2Q/∂L2 < 0, ∂2Q/∂I*2 < 0)企业面临的成本包括国内劳动和资本的投入成本和国外投入总成本, 其中国内每单位劳动力投入成本为ω, 国内每单位资本投入成本为r,国外每单位要素投入总成本为c*。企业收入由R(Q, Y*)确定,根据一般需求函数的特征可知, (∂R/∂Q>0, ∂2R/∂Q2≤0),Y*表示国外需求潜力,R表示企业的销售收入,是产出水平和国外需求的函数。

企业利润最大化的目标函数为R(Q, Y*)-ωL-rK-c*I*,其利润最大化的一阶条件:

| $ \frac{{\partial R}}{{\partial Q}}\frac{{\partial Q}}{{\partial L}} = \omega \;\;\;\;\frac{{\partial R}}{{\partial Q}}\frac{{\partial Q}}{{\partial K}} = r\;\;\;\;\frac{{\partial R}}{{\partial Q}}\frac{{\partial Q}}{{\partial {I^*}}} = {c^*} $ | (1) |

国外投入成本c*的变化可以通过影响国外要素投入的变化dI*,进而影响到国内要素的投入。另外国外需求Y*的变化也会影响到国内和国外要素的投入。因为本文着重关注对国内劳动要素需求的变化,所以对上述企业利润最大化的关于L的一阶条件进行全微分:

| $ \begin{array}{l} \frac{{\partial R}}{{\partial Q}}\left({\frac{{{\partial ^2}Q}}{{\partial {L^2}}}dL + \frac{{{\partial ^2}Q}}{{\partial L\partial K}}dK + \frac{{{\partial ^2}Q}}{{\partial L\partial {I^*}}}d{I^*}} \right)\\ + \frac{{\partial Q}}{{\partial L}}\left({\frac{{{\partial ^2}R}}{{\partial Q\partial {Y^*}}}d{Y^*} + \frac{{{\partial ^2}R}}{{\partial {Q^2}}}\frac{{\partial Q}}{{\partial K}}dK + \frac{{{\partial ^2}R}}{{\partial {Q^2}}}\frac{{\partial Q}}{{\partial L}}dL + \frac{{{\partial ^2}R}}{{\partial {Q^2}}}\frac{{\partial Q}}{{\partial {I^*}}}d{I^*}} \right) = d\omega \end{array} $ | (2) |

因为dω=0,所以可以将(1)式表示为:

| $ dL = \frac{{\frac{{\partial Q}}{{\partial L}}\frac{{{\partial ^2}R}}{{\partial Q\partial {Y^*}}}d{Y^*} + \left({\frac{{\partial R}}{{\partial Q}}\frac{{{\partial ^2}Q}}{{\partial L\partial K}} + \frac{{\partial Q}}{{\partial L}}\frac{{{\partial ^2}R}}{{\partial {Q^2}}}\frac{{\partial Q}}{{\partial K}}} \right)dK + \left({\frac{{\partial R}}{{\partial Q}}\frac{{{\partial ^2}Q}}{{\partial L\partial {I^*}}} + \frac{{\partial Q}}{{\partial L}}\frac{{{\partial ^2}R}}{{\partial {Q^2}}}\frac{{\partial Q}}{{\partial {I^*}}}} \right)d{I^*}}}{{ - \left[ {\frac{{\partial R}}{{\partial Q}}\frac{{{\partial ^2}Q}}{{\partial {L^2}}} + \frac{{{\partial ^2}R}}{{\partial {Q^2}}}{{\left({\frac{{\partial Q}}{{\partial L}}} \right)}^2}} \right]}} $ | (3) |

由于∂2Q/∂L2 < 0, ∂R/∂Q>0, ∂2R/∂Q2≤0),所以等式右边分母为正。分子的第一部分代表了国外的需求对于国内劳动力要素需求的影响,国外需求的增加会使企业产出的边际销售收入增加,即∂R/∂Q会随着国外需求Y* 的增加而增加,即

综上所述,对外直接投资对国内企业劳动力要素需求的影响主要有三种渠道:一是通过影响国外产品需求;二是通过影响国内资本需求;三是通过影响国外要素。不同企业“走出去”的动机不同,对国内就业影响的机制也不尽相同。企业对外直接投资动机可分为商贸服务型、当地生产型、研究开发型和资源寻求型(蒋冠宏、蒋殿春,2014),其中当地生产型又可以分为水平型或垂直型。发展中国家最常见的对外直接投资动机为商贸服务型和研究开发型。具体来说,争夺市场和获取资源是驱动中国企业进行对外直接投资的重要战略性利益动机(闫雪凌、胡阳,2016)。商贸服务型OFDI的主要目的在于寻求和开拓海外市场,可以促进国内劳动力的雇佣。研究开发型OFDI主要是通过对外直接投资寻求先进技术,即逆向技术外溢①(Yang et al., 2017)。逆向技术外溢的主要机制包括示范模仿、产业关联、人员流动、海外建立研发中心等。我国在“一带一路”背景之下大多数的对外直接投资流向了发展中国家,这类对外直接投资可以通过促使企业利用东道国的比较优势来实现规模经济,从而也可以实现生产率的提高。这类对外直接投资通过提高技术可以让企业将国内的资本和劳动更有效率地结合起来,从而促进国内劳动力要素需求。

① 逆向技术溢出又称为学习效应,后文两者混用。

(二) 对外直接投资与劳动者异质性上述分析虽然对对外直接投资的企业的国内劳动力要素需求进行了分析,但是由于劳动者的异质性,低技能的劳动者和高素质高技能的劳动者的供给是不同的,因而两种群体之间的工资也会相应地受到影响。从企业对外直接投资后短期和长期两个阶段来具体分析。

第一阶段企业尚未进行对外直接投资或者处于对外投资的初始阶段,此时还没有实现逆向技术溢出,这时母国企业仍然采用原有技术进行生产,对于技能和非技能劳动者的需求没有明显偏好,所以技能劳动者和非技能劳动者的工资还不会出现明显的变化。

第二阶段企业已经进行对外投资,并随着时间的推移,逆向技术外溢的效果会逐渐显现出来,母国企业通过示范模仿或人员流动等途径将先进的技术和管理理念反馈到母国企业,总体上新技术会提升母国企业产品的核心竞争力,刺激产品需求,从而促进母国就业和劳动收入份额的提高。但是采纳新技术后的企业才会明显地偏好技能劳动者,因此在两个阶段的过渡期中企业对技能劳动者的需求会上升,非技能劳动者的需求会下降,最终企业对技能劳动者的需求会显著超越非技能劳动者。由于非技能劳动者在就业市场上处于供过于求的状态,而且我国对于基层非技能劳动者的保护制度不足(李实、万海远, 2014),所以当企业减少对非技能劳动者的需求时,其工资会持平或者下降。相反,技能劳动者的供给是相对稀缺的,在就业市场上拥有更大的自主选择权和议价能力,而当企业增加对技能劳动者的需求时,其工资会出现大幅上升,所以技能劳动者的工资会得到大幅度的提高,但是非技能劳动者的工资不会出现明显的变化甚至会下降。

(三) 对外直接投资与职工工资份额从对外直接投资对劳动市场上供求双方的影响上来进一步分析对职工工资份额的影响,首先根据定义将职工工资份额分解为以下两部分:

| $ LS = \frac{{\omega L}}{Y} = \frac{\omega }{{Y/L}} $ | (4) |

其中,ω为企业员工的人均工资,L为企业职工人数,Y为企业总产值,Y/L为企业的劳动生产率,将(4)式取对数后可得:

| $ \ln \left({LS} \right) = \ln \left(\omega \right) - \ln \left({Y/L} \right) $ | (5) |

因此对外直接投资对母国企业职工工资份额的影响效应可以分解成对外直接投资对企业人均工资的影响效应和对企业劳动生产率的影响效应之差。如果企业的人均工资和劳动生产率在对外直接投资之后都出现了相应的提高,则“工资溢出”效应可能会被“生产率”效应所抵消,所以职工工资份额不会出现明显地上升, 所以对外直接投资前后职工工资份额的变化取决于人均工资的变化和劳动生产率的变化之差。

四、计量模型构建和数据说明 (一) 计量模型 1. 双重差分模型基于上述理论模型的分析和提出的假说,实证部分需要进一步验证:(1)企业对外直接投资是否能够提高企业职工的工资份额;(2)企业对外直接投资对于不同的劳动者是否具有异质性的影响。但是由于这一议题具有内生性的问题,本文设定双向固定效应的双重差分模型①:

① 标准的双重差分模型为: Yit=α+β·treati×postt+treati+postt+λXit+εit,本文采用个体固定效应ηi和时间固定效应ξt分别取代标准双重差分模型中的处理组分组变量treati和实验期分组变量postt,所以本文中的ofdiit等价于标准双重差分模型中的treati×postt项。

| $ {Y_{it}} = \alpha + \beta \cdot ofd{i_{it}} + \lambda {\bar X_{it}} + {\xi _t} + {\eta _i} + {\varepsilon _{it}} $ | (6) |

其中下标i表示第i个公司,下标t表示第t年。被解释变量Y是上市公司职工工资份额的代理变量。其中ofdiit等价于treati×postt,即处理组虚拟变量与实验期虚拟变量的交乘项,处理组中若公司i第t年开始进行对外直接投资,则从第t年开始ofdiit取1,第t年以前的ofdiit取0。由于每个公司对外直接投资的时点是不同的,所以实验期虚拟变量是多重的,本文采用系列年份虚拟变量进行表示。X表示控制变量,加入表征公司特征的控制变量有助于消除模型的干扰因素。本文的控制变量包括公司规模(size),用企业总资产的对数形式表示;公司年龄(age);人均资产(kl),以企业固定资产年末净额除以企业员工人数的对数形式表示;公司的股权性质(soe);反映公司盈利能力的总资产净利润率(roa);反映公司融资约束的资产负债率(lev);反映公司股票业绩的每股收益(EPS)和市盈率(PE);企业董事、监事及高管年薪总额(totalpay)和反映企业高管教育背景和企业家才能的平均学历水平(degree)。其中考虑到逆向技术溢出效应,后文分析中加入专利数目和研发支出占营业总收入的比重。ξt表示时间固定效应;ηi表示不可观测的且不随时间变化的公司i的固定效应。εit为随机扰动项。

为了深入研究对外直接投资对职工工资份额的动态影响并且考察影响效应的实现速度,本文引入双重差分模型的交乘项的滞后期,故将计量模型(6)扩展为:

| $ {Y_{it}} = \alpha + \sum\limits_{\tau = 0}^q {{\beta _\tau } \cdot ofd{i_{it}} \times {D_\tau } + \lambda {{\bar X}_{it}} + {\xi _t} + {\eta _i} + {\varepsilon _{it}}} $ | (7) |

其中Dτ为企业对外直接投资的年度虚拟变量,当企业处于对外直接投资后的第τ期(τ=1, 2, 3, 4, 5)时,Dτ取值为1,否则为0。在(7)式中,估计系数βτ刻画了企业对外直接投资后第τ年对员工工资份额的边际影响,从而考察企业对外直接投资的政策效应随着时间推移是否有可持续性。

2. 倾向得分匹配与双重差分法的结合样本根据是否进行对外直接投资分为实验组和对照组。Yit表示结果变量(职工工资份额),ΔYit表示企业i职工工资份额在对外直接投资前后的差距,ΔYit1表示对外直接投资企业在两个时期的变化量,ΔYit0表示未对外直接投资企业在两个时期的变化量, 所以根据双重差分法的思想,对外直接投资对职工工资份额的实际影响为:

| $ \zeta = E\left({{\zeta _i}|ofd{i_i} = 1} \right) = E\left({\Delta Y_{it}^1|ofd{i_i} = 1} \right) - E\left({\Delta Y_{it}^0|ofd{i_i} = 1} \right) $ | (8) |

但是在(8)中E(ΔYit0|ofdii =1)表示对外直接投资企业如果未对外直接投资其职工工资份额的变化量,但是这是一种无法观测到的“反事实”, 所以有关对照组的选择上,本文采取了倾向得分匹配(Propensity Score Matching, PSM)的方法来更好地寻找到与实验组企业各方面特征变量相似的对照组企业,通过匹配来解决自我选择偏误。将倾向得分匹配和双重差分法结合(PSM-DID)可以解决PSM匹配中不可观测因素的影响,将影响企业是否进行对外直接投资的不可观测的并且不随时间改变的因素考虑在内。倾向得分匹配的基本步骤如下:

首先需要估算出企业进行对外直接投资的决策概率,企业是否对外直接投资是一个虚拟变量,故本文根据Melitz and Ottaviano (2008)的方法,构建如下Logit离散模型:

| $ P\left({ofd{i_{it}} = 1} \right) = \varphi \left({{\Gamma _{i, t - 1}}} \right) $ | (9) |

其中P值表示企业i第t年进行对外直接投资的概率,即倾向得分值。Γi, t-1表示一组用于倾向得分匹配的变量,这些变量包括企业资产负债率、总资产净利润率、公司规模和资本密集度①等。对(9)式进行估计,从而可以分别得到实验组和控制组企业的倾向得分值

① 资本密集度用总资产与营业收入的比重加以衡量。

其次,根据倾向得分值为对外直接投资的企业匹配一个与之在对外直接投资前最为相近的未对外直接投资的企业。本文使用最近邻匹配原则为:

| $ \Omega \left(i \right) = \min \left\| {{{\tilde p}_1} - {{\tilde p}_0}} \right\| $ | (10) |

按照该匹配原则将实验组和控制组企业逐年进行一对一最近邻匹配,使得每个对外直接投资企业都有唯一一个与之对照的未进行对外直接投资的企业。为了检验匹配效果,本文进行了变量平衡检测,并对比匹配前和匹配后的核密度图来检测匹配结果是否较大程度上满足后续双重差分法的平行趋势前提②。

② 具体结果见附录。

3. 异质性处理效应的估计方法采用上述双重差分法模型估计的前提是假设企业对外直接投资对所有个体的影响是同质的,虽然能够有效地测度平均处理效应,但是在研究对外直接投资的异质性处理效应上存在一定的欠缺,因为对外直接投资对于不同类型的员工的影响是不同的。本文采用Powell (2016)提出的GQR (Generalized Quantile Regression)面板数据的分位数回归方法,克服了原有分位数回归的弊端,所以采用该方法进行回归有助于研究对外直接投资的异质性影响。

(二) 变量说明和数据说明本文选取国泰安数据库(CSMAR)中上市公司作为研究样本,选取非ST非金融行业的上市公司2003 ~ 2016年数据。为了解决离群值对实证结果的异常影响,本文对变量在1%和99%水平上的进行了缩尾处理。同时剔除部分异常观测值:(1)员工数为负数的样本;(2)资产负债率大于1或者小于0的样本;(3)总资产数据缺失的样本;(4)总资产净利润率为负的样本; (5)职工工资份额为负的样本。为了消除异方差并增加数据的平稳性,本文将部分公司特征变量取自然对数。变量的描述性统计分析见表 1, 其中被解释变量职工工资份额作为劳动收入份额的微观衡量方式,是以应付职工薪酬占企业工业增加值的比重来衡量的,另外企业工业增加值按照劳动者报酬和资本报酬两部分核算,即工资、营业利润和固定资产折旧之和。后文对职工工资比重的衡量方式进行了稳健性检验。职工人均薪酬是应付职工薪酬除以职工人数所得结果的对数。有关企业进行对外直接投资的数据来源于商务部的关于中国对外直接投资企业统计数据库。《中国对外直接投资企业统计数据库》提供了“境内投资主体”名称、“境外投资企业(机构)”名称及“对外直接投资的国家或地区”名称等方面的信息。本文着重关注企业对“一带一路”沿线国家和地区的对外直接投资数据,本文利用国泰安数据库中的企业名称与《中国对外直接投资企业统计数据库》中的“境内投资主体”名称进行合并。其中“一带一路”沿线国家和地区目录以2017年“一带一路”高峰论坛所公布的国家为准,详见附录。本文主回归的处理组是对“一带一路”沿线国家进行对外直接投资的企业,对照组是从未进行对外直接投资的企业。

| 表 1 主要变量定义和描述性统计 |

本文利用PSM匹配后的样本对模型(6)和(7)进行估计,分别采用职工工资份额(share)、对数化应付职工薪酬(lwage)和对数化人均工资(ln_wage_per)进行回归,均控制了个体固定效应和时间固定效应。表 2中前3列是模型(6)的估计结果,后3列是模型(7)的估计结果。从前3列估计结果可以看出,主回归中ofdi的系数显著并在1%的水平上统计显著,说明对“一带一路”沿线国家进行对外直接投资的企业的职工工资份额、工资总额和人均工资都明显地高于控制组企业。其中,企业的人均工资在对外直接投资之后出现了显著地上升,并且总体上对外直接投资对职工工资份额具有正向的影响效应,这说明企业的“工资溢出”效应占据主导地位,并未被“生产率”效应所抵消。具体来说,企业对“一带一路”沿线国家进行对外直接投资后,企业职工的工资份额较平均值11.73%提升了25.12%。

| 表 2 基本回归结果 |

加入滞后项之后,第4列中ofdi前的估计系数为正且在10%水平上显著,而且ofdi_1、ofdi_2、ofdi_3、ofdi_4均显著为正并且至少在10%的水平上通过检验,说明企业在对外直接投资即期显著地提高了职工工资份额,并且持续到第4年,随着时间的推移,对外直接投资对于职工工资份额的正向影响效应逐渐显现出来,而且正向效应的强度逐渐增大,所以从长期来看企业对外直接投资有助于提高职工工资份额。此外从第5和第6列可以看出对外直接投资对于职工工资总额和人均工资的提高主要为即期效应,对外直接投资对工资的正向效应集中体现在对外直接投资当年和投资后一年。

在控制变量上,当被解释变量为职工工资份额时,公司总资产利润率roaa的系数显著为负,说明盈利能力越强的企业其职工工资份额越少,出现这种现象的原因可能在于企业内部存在资本报酬侵占劳动报酬的现象,说明企业的资本和劳动之间的替代关系而非互补关系占据主导地位,这类企业重视资本和技术的推动作用,不利于劳动收入份额的提升。此外公司的资本负债率lev和市盈率PE的系数显著为正,说明企业的融资约束越宽松,股票业绩越出色,职工工资份额就越高。当被解释变量为工资总额或人均工资时,企业高管的平均学历水平degree前的系数显著为正,说明企业家的受教育程度越高,职工工资也会越高,这是由于受教育程度越高的高管越重视人力资本和用工规范,从而倾向于加强员工人文关怀,改善雇员福利,进而提升公司内部的劳动收入,达成管理层、劳动者互利共赢的局面。

(二) 异质性影响的检验为了检验对外直接投资对劳动收入份额的影响在不同劳动力群体之间是否存在差异,本文以职工人均工资为被解释变量,采用广义分位数回归(CQR)对式(6)进行估计,结果表明在职工人均工资最低的企业实行对外直接投资的政策不能显著地提高职工工资的份额。因为这类企业大多属于劳动密集型企业,而企业对外直接投资带来的技术进步是资本偏向型和高技能劳动力偏向型,所以对于低技能劳动者的人均工资水平没有显著影响,但是提高了高技能劳动者的人均工资水平。然后又加入滞后项进一步考察动态影响,从估计结果来看人均工资较低的企业在对外直接投资后人均工资可能会出现下降,但是人均工资较高的企业在对外直接投资之后人均工资可能出现上升,这也进一步验证了对外直接投资对技能劳动者和非技能劳动者的差异化影响。

具体而言:表 3第1列ofdi的估计系数在[-0.059, 0.665]内波动,从低于中位数的分位点的系数可以看出,在职工人均工资最低的企业,实行对外直接投资的政策不能显著地提高职工工资的份额。这是因为职工人均工资低的企业大多属于劳动密集型行业,这类企业雇佣的是大量相对廉价的低技能劳动力,所以虽然通过对外直接投资企业提高了全要素生产率水平,但是企业对外直接投资带来的技术进步是资本偏向型和高技能劳动力偏向型,所以对于低技能劳动者的人均工资水平没有显著影响,但是提高了高技能劳动者的人均工资水平。

| 表 3 CQR估计结果1 |

表 4加入滞后项考察动态影响,从估计结果来看人均工资较低的企业在对外直接投资后随着时间的推移,人均工资可能会出现下降,但是人均工资较高的企业在对外直接投资后的1-5年人均工资基本处于上升态势,这也从动态的视角进一步验证了对外直接投资对技能劳动者和非技能劳动者的差异化影响。

| 表 4 CQR估计结果2 |

为了验证上述回归结果的稳健性,本文又进一步进行了多种稳健性检验。

首先,为了尽可能地避免职工工资份额衡量偏误问题造成估计结果的不一致,本文在参考劳动收入份额的微观衡量文献的基础上,采用以下三种微观劳动收入份额的衡量方式:(1) share1:由于微观劳动收入份额是介于0到1的数值,因此本文对主回归中所使用的职工工资份额的指标进行logistic变换,转换为share/(100-share),然后将变换后的结果进行对数化处理;(2) share2:采用以下衡量上市公司员工收入比重的计算方法,即职工收入份额=应付职工薪酬/(营业总收入-营业总成本+应付职工薪酬+固定资产折旧);(3) share3:考虑到公司职工职位的差异,本文进一步采用普通职工工资份额指标,在应付职工薪酬中扣除企业董事、监事及高管年薪总额后计算普通职工工资收入占企业工业增加值的比重。具体的回归结果见表 5的第2-4列,结果表明在更换了不同的职工工资份额的衡量方式后ofdi前的系数仍然显著为正,而且系数的大小变化不大,仍然保持了高度的经济显著性,结论与主回归中结果保持一致,也进一步验证了对外直接投资对职工工资份额的正向影响。

| 表 5 稳健性检验1 |

其次,由于部分公司进行不止一次的对外直接投资活动,稳健性检验部分将关键解释变量由虚拟变量替换为对外直接投资的次数,进而对对外直接投资对于职工工资份额的影响加以检验。估计结果见表 5的第1列,ofdi前的系数仍然显著为正,证明了本文结论的稳健性。

此外,考虑到时间跨度的影响,本文在稳健性检验部分将时间窗口缩短到2007-2016年来考察此时间段对“一带一路”沿线国家进行对外直接投资的企业的职工工资份额的变化。估计结果见表 6的前3列,ofdi前的系数仍保持高度稳健。

| 表 6 稳健性检验2 |

在第二部分的稳健性检验中,考虑到由于企业是否进行对外直接投资决策并不是外生的,所以为了进一步解决内生性问题,本文采用了Lewbel (2012)提出的方法,在异方差的前提下仅利用内生变量构造出工具变量进行参数的识别与估计,当内生解释变量为二元虚拟变量时,该方法的前提假设是成立的,由于本文核心解释变量——双重差分法中的交乘项ofdi为虚拟变量,所以本文利用该方法生成的工具变量进行稳健性检验。估计结果见表 6的第4列,对比工具变量回归结果和表 2中第1列的OLS回归结果,发现OLS估计结果低估了对外直接投资对职工工资份额的正向影响效应,从而进一步肯定了对外直接投资对于职工工资份额的正向效应,与前文结论保持一致,说明本文发现的对外直接投资对职工工资份额的显著性效应并非是由于内生性问题的偏误造成的,内生性问题反而会导致基准模型的OLS回归结果的向下偏误,也就是说对外直接投资的真实效应被低估了,这从反面验证了对外直接投资对于职工工资份额的影响效应。

六、进一步分析在进一步分析中采用未经倾向得分匹配的样本,根据不同的分类指标来进行分样本回归,以此来考察对外直接投资在地区、行业和企业股权性质上的差异所呈现的异质性影响。

(一) 企业异质性性检首先,劳动力在地域之间的流动导致企业对外直接投资对工资的影响效应在地理分布上具有异质性。本文将企业所处的地区分为东部、中部、西部和东北部,估计结果如表 7所示。东部和西部地区的企业进行对外直接投资后显著地提高了职工工资份额。相比而言,东部地区聚集了全国大多数的高技能劳动力,人才储备雄厚,所以地处东部的企业内部劳动力的平均素质较高,高技能劳动力的平均占比更大。当企业对外直接投资后通过学习效应提高了生产率,扩大海外市场需求时,国内企业投入的资本和高技能劳动者之间的互补关系会超过资本和低技能劳动者的替代关系,也就是说企业在生产时增加资本投入的同时需要更多高技能劳动力的投入,从而提高了东部地区企业职工的工资份额。这一点也可以从资本密集度ci和对数化人均资本kl前显著为正的系数验证, 并与理论模型推导所得到的结论一致。此外,大量西部地区的企业进行对外直接投资的动机主要是资源寻求型,这类企业通过对外直接投资解决资源匮乏的问题,相对地降低了投入要素中其他稀缺资源的价格,从而使得劳动收入份额得以提升。地处东北部地区企业样本的估计结果中ofdi的系数显著为负,说明东北部地区企业对外直接投资反而降低了企业职工的工资份额,这是因为东北部地区的劳动力以低技能的廉价劳动力为主,对外直接投资带来的技术进步具有偏向性,使得资本和劳动的替代关系占据主导地位,总体上使得低技能劳动者的份额下降,虽然短期来看降低了东北部地区职工工资份额,但是长期来看,在自然资源逐渐枯竭,中国经济面临转型阵痛期的大背景下,对外直接投资有利于东北部地区企业完成产业升级,实现未来可持续性发展,从而为当地劳动力提供更多的就业机会。

| 表 7 地区差异性与对外直接投资的影响 |

其次,由于企业所有制性质也会在很大程度上影响到对外直接投资的动机,动机的差异性也会带来截然不同的影响效果。国有企业进行对外直接投资的目标是整个社会福利最大化,其肩负着国家战略任务和社会责任, 而民营企业的决策是从其自身利润最大化的角度出发的。从表 8中结果来看,只有民营企业的对外直接投资对企业职工工资份额有明显的促进作用,因为民营企业在利润最大化的驱使下选择在适当的时机主动“走出去”学习新技术、开发海外市场,从而对职工的工资份额有着较为显著的提升作用。但是国有企业更多是为了执行国家下达的战略决策并且给其他企业起到示范效应而被动地进行对外直接投资,因此效果不明显,所以从回归系数来看,国有企业的对外直接投资并没有对企业职工工资份额产生显著的影响。

| 表 8 所有制和行业差异对对外直接投资的影响 |

再次,企业所处行业的特征与其资本和劳动力投入的配比有着较为密切的关系。对外直接投资通过影响不同企业内部的要素流动和要素价格从而对劳动收入份额产生不同的影响。本文按照企业所处行业对劳动要素需求程度的不同,将企业分为劳动密集型、资本密集型和技术密集型。其中,劳动密集型企业在生产环节对低技能廉价劳动力有明显的偏好,而资本密集型和技术密集型企业主要投入的生产性要素为资本和技术,对于高技能劳动力有着明显的偏好。从表 8中回归结果来看,技术密集型企业的ofdi系数显著为正,说明这类企业进行对外直接投资有利于提高其职工工资份额。由于技术密集型企业进行对外直接投资后一方面扩张了市场份额,另一方面通过逆向技术溢出实现技术水平的提升,因此企业会通过高薪吸引高素质高技能劳动力与资本和技术相结合。考虑到高素质人才在劳动力市场上具有一定的议价能力,因此技术密集型企业进行对外直接投资后,整体上劳动收入份额得以提升。该实证结果也与理论部分的分析相契合,这说明政府应该注重高素质人力资本的培养,通过技能培训等人才培养机制提升基层非技能劳动者的人力资本质量。

最后,考察到行业竞争压力的差异,本文采用赫芬达尔—赫希曼指数(HHI)指数度量行业的竞争激烈程度,该指标数值越小代表行业竞争越激烈,数值越大代表行业竞争越垄断。本文以HHI指数中位数为分界点分为两组。企业所处行业竞争较为激烈时,对外直接投资对员工工资份额的提升效果就更加显著。当企业所处行业垄断程度较高时,对外直接投资对于员工工资份额没有显著影响。在激烈的市场竞争中,企业必须占据比较优势才能实现持续增长,由于高素质的人力资本作为劳动力市场上的稀缺资源,所以这些企业会提供高于市场平均薪资水平的待遇来吸引高素质人才。此外,从劳动生产率的角度出发,本文根据劳动生产率的中位数将全样本划分为低劳动生产率组和高劳动生产率组。从回归的结果来看,企业的劳动生产率越高,对外直接投资对员工工资份额的提升效果就更加显著。一般来说,高技能劳动者相比低技能劳动者拥有更高的劳动生产率,如果企业内部职工结构中高技能劳动者的比重越高,企业的平均生产率水平也就越高,那么当企业进行对外直接投资后,逆向技术溢出效应会使得企业更偏好于高技能劳动者,所以提高了相应的职工工资份额,这与前文的研究结果保持一致。

| 表 9 行业竞争压力与劳动生产率差异对对外直接投资的影响 |

从理论模型的探讨可知,企业对外直接投资对其职工工资份额的影响的最主要的途径是技术进步,即通过逆向技术外溢提高企业的全要素生产率水平,进而优化了公司内部职工的技能结构,从而提高了劳动收入份额。根据理论具体分析该作用机制:对外直接投资带来的技术进步使资本和高技能劳动者之间的互补关系超过资本和低技能劳动者的替代关系,企业在生产要素投入上需要更多高技能劳动力与资本运作相匹配,所以企业对于高技能劳动者的需求增加,考虑到高技能劳动者的稀缺性和不可替代性,就会通过提高职工薪资水平和员工福利来引进人才,相反低技能劳动者在先进技术下就会被资本和高技能劳动者所替代。因此企业通过提高薪资等激励措施吸引高技能劳动者,进而提高了企业内部的劳动收入份额。总之,对外直接投资带来的技术进步具有高技能劳动力的偏向性,有利于劳动收入份额的上涨。

在微观企业层面上,由于技术水平的进步主要体现在专利申请、研发支出(Acemoglu, 2002;苏治、徐淑丹, 2015;杜金岷等,2017)和企业全要素生产率上(Bentolila and Saint-Paul, 2003),所以本文利用专利申请(Invention)、研发支出(R&D)和企业全要素生产率(TFP)这3个指标作为企业层面技术进步的代理变量,检验企业技术进步是否为对外直接投资影响劳动收入份额的中介因子,研究该微观传导路径。本文采用Baron and Kenny (1986)提出的Sobel中介效应检验法。为了不失一般性,在中介效应检验部分采用了全样本数据,即处理组是进行对外直接投资的企业,而不仅局限于对于“一带一路”沿线国家进行对外直接投资的企业,对照组是从未进行对外直接投资的企业。此外考虑到现实意义,本文着重关注对外直接投资对普通职工工资份额的影响机制。具体的估计结果见表 10,其中第二行的a、b和c为三种检验路径。

| 表 10 对外直接投资影响机制检验 |

表 10中(1) ~ (3)列是对于中介因子为专利的检验,从估计结果中可以看出无论是否加入了中介因子,ofdi的系数都是显著为正的,而且从(2)列可以看出企业对外直接投资显著地提高了专利数量,而且Sobel Z统计量所对应的P值在5%的水平上显著,验证了企业对外直接投资的逆向技术溢出效应,而且专利的中介效应所占的比重高达43.72%,相比研发支出路径的26.87%和全要素生产率路径的13.69%而言,企业创新能力在微观传导机制中占据了主要的地位,这与前文理论模型的一致。从表 10中(4) ~ (6)列同理可得研发支出路径也在对外直接投资对职工工资份额的影响中起到中介效应。从路径b的检验当中可以看到企业对外直接投资显著地提高了其研发支出的比重,在路径b的检验当中加入中介因子研发支出的比重后ofdi的系数不显著,也进一步验证了对外直接投资通过影响公司研发支出比重这一路径的可靠性。表 10中(7) ~ (9)列是对于全要素生产率①的检验,证实了全要素生产率的中介效应。在不加入中介因子的回归a中,ofdi的系数在1%的水平上显著为正,即对外直接投资能够提升职工工资份额;在中介因子效果检验中,ofdi的系数在1%的水平上显著为正,即对外直接投资提高了企业的全要素生产率;最后在加入中介因子的检验中,ofdi和TFP的系数均在1%的水平上显著为正,而且Sobel Z统计量所对应的P值在1%的水平上显著,说明全要素生产率起到部分中介作用,能够解释总效应的13.69%,具有一定的经济显著性。总体而言,中介效应检验验证了技术进步这一传导路径。

① 本文在计算企业全要素生产率中使用了Levinsohn and Petrin (LP, 2003)方法。在LP估计方程中被解释变量为主营业务收入的对数形式,此外在解释变量上采用了对数化员工数目代表劳动力投入,对数化的企业固定资产年度平均净额(季度平均)代表资本投入,对数化购入商品和劳务所支付的现金代表中间品投入,最终计算出企业的全要素生产率。

七、研究结论与启示“一带一路”倡导的“互联互通”的核心思想给中国企业带来了新的机遇和挑战。本文探讨了中国上市公司对“一带一路”沿线国家对外直接投资对母国劳动收入份额的影响。本文的主要研究结论如下:(1)中国企业对“一带一路”沿线进行对外直接投资长期内显著地提高了企业职工的工资份额,从微观的角度来看,对外直接投资与劳动收入份额之间具有正向的因果关系;从动态视角来看,该正向效应不只是即期的而是在对外直接投资后1-3年仍具有持续性。(2)企业通过对外直接投资提高了创新水平、研发投资和全要素生产率,从而提高了企业职工的工资份额。本文对于对外直接投资对于职工工资份额的微观影响机制加以检验,发现企业专利申请数目、研发投入比重及全要素生产率这三个变量都通过了中介效应检验,验证了逆向技术溢出的作用机制。(3)企业进行对外直接投资对于企业职工的工资份额的影响效应具有异质性。因为对外直接投资给企业带来的技术进步具有资本和高技能劳动者的偏向性,所以高技能劳动者的工资份额在企业对外直接投资中得以显著提升,但对于低技能劳动者的工资份额影响不显著甚至出现负面影响。(4)本文在区分了企业特征后,发现对外直接投资对私营企业、劳动生产率较高的企业、技术密集型企业、地处东部地区和西部地区的企业和行业竞争激烈的企业的提升效应更为显著。换句话说,企业对外直接投资可能给高技能劳动者带来了福祉,但是短期内在一定程度上这却是低技能劳动者的苦难。

研究启示如下:(1)政府应该继续积极推进对“一带一路”沿线国家的对外直接投资,明确政策传导机制,针对企业特征和地区差异实施差异化激励政策,同时积极引导企业进行研究开发型、商贸服务型和资源寻求型对外直接投资,进而提高劳动收入份额,优化收入分配格局。(2)政府一方面应促进市场良性竞争、提高市场效率和优化资源配置;另一方面鼓励企业科技创新、加大研发支出、建立人才培养机制、提高企业的核心竞争力,从而提高企业内部劳动收入份额,缩小贫富差距,实现共同富裕来造福广大劳动者。同时企业也应该重视对外直接投资带来的逆向技术溢出效应,提高企业全要素生产率,从而提高母国劳动收入份额,并且也有助于提高国家层面的创新能力。(3)我国应该加快收入分配改革的力度并针对基层非技能劳动者尤其是“农民工”推出一系列的技能培训等劳动保护和就业促进措施,重点保护基层非技能劳动者的切身利益。与此同时,企业应该重视高技能劳动者在推动企业发展进步的重要作用。企业可以采取适当提高职工工资份额的方式来激励职工从而提高企业生产效率并更新企业经营理念,最终提高企业的业绩水平。微观企业锐意进取并蓬勃发展,有利于中国宏观经济健康有序的发展和社会的和谐稳定。

附录一带一路沿线国家和地区包括:蒙古、伊朗、伊拉克、土耳其、叙利亚、约旦、黎巴嫩、以色列、巴勒斯坦、沙特阿拉伯、也门、阿曼、阿联酋、卡塔尔、科威特、巴林、希腊、塞浦路斯、埃及的西奈半岛、印度、巴基斯坦、孟加拉、阿富汗、斯里兰卡、马尔代夫、尼泊尔、不丹、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、土库曼斯坦、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、新加坡、马来西亚、印度尼西亚、缅甸、泰国、老挝、柬埔寨、越南、文莱、菲律宾、俄罗斯、乌克兰、白俄罗斯、格鲁吉亚、阿塞拜疆、亚美尼亚、摩尔多瓦、波兰、立陶宛、爱沙尼亚、拉脱维亚、捷克、斯洛伐克、匈牙利、斯洛文尼亚、克罗地亚、波黑、黑山、塞尔维亚、阿尔巴尼亚、罗马尼亚、保加利亚、马其顿。

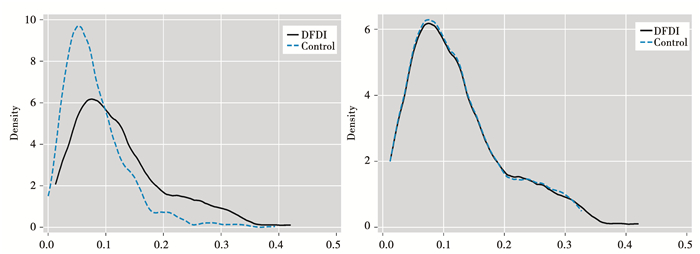

附图 1是实验组和控制组在匹配前后其倾向得分的密度函数图,从图中可见在匹配前两组之间存在较大的差异,匹配后两组的密度曲线趋向于重叠,所以从两图的对比可以看出PSM匹配的效果较好,验证了上述匹配变量平衡检验的结论。

|

附图 1 匹配前后倾向得分的密度函数图 |

从附表 1可以看出,进行倾向得分匹配后各变量在实验组和控制组之间的偏差得到大幅度矫正,大多数变量的均值在实验组和控制组之间不存在显著的差异性,PSM匹配使各变量在实验组和控制组的分布变得平衡,有助于满足双重差分法的平行趋势假定,以便于后续分析。

| 附表 1 PSM匹配变量平衡表 |

| [] |

杜金岷、吕寒、张仁寿、吴非, 2017, “企业R&D投入的创新产出、约束条件与校正路径”, 《南方经济》, 第 11 期, 第 18-36 页。 |

| [] |

蒋冠宏、蒋殿春, 2014, “中国工业企业对外直接投资与企业生产率进步”, 《世界经济》, 第 9 期, 第 53-76 页。 |

| [] |

李磊、白道欢、冼国明, 2016, “对外直接投资如何影响了母国就业?——基于中国微观企业数据的研究”, 《经济研究》, 第 8 期, 第 144-158 页。 |

| [] |

李实、万海远, 2014, “劳动力市场培育与中等收入陷阱——评《中国劳动力市场发展报告2011-2013》”, 《经济研究》, 第 4 期, 第 187-191 页。 |

| [] |

毛其淋、许家云, 2014, “中国企业对外直接投资如何影响了员工收入?”, 《产业经济研究》, 第 6 期, 第 50-59 页。 |

| [] |

戚建梅、王明益, 2017, “对外直接投资扩大母国企业间工资差距了吗——基于我国微观数据的经验证据”, 《国际贸易问题》, 第 1 期, 第 116-126 页。 |

| [] |

苏治、徐淑丹, 2015, “中国技术进步与经济增长收敛性测度——基于创新与效率的视角”, 《中国社会科学》, 第 7 期, 第 5-26 页。 |

| [] |

闫雪凌、胡阳, 2016, “制度、文化与中国OFDI的利益动机”, 《南方经济》, 第 6 期, 第 1-17 页。 DOI:10.3969/j.issn.1000-6249.2016.06.001 |

| [] |

杨亚平、吴祝红, 2016, “中国制造业企业OFDI带来去制造业吗——基于微观数据和投资动机的实证研究”, 《国际贸易问题》, 第 8 期, 第 154-164 页。 |

| [] |

Acemoglu D., 2002, "Directed technical change". The Review of Economic Studies, 69(4), 781–809.

DOI:10.1111/roes.2002.69.issue-4 |

| [] |

Baron R M, Kenny D A., 1986, "The moderator-mediator variable distinction in social psychological research:Conceptual, strategic, and statistical considerations". Journal of personality and social psychology, 51(6), 1173.

DOI:10.1037/0022-3514.51.6.1173 |

| [] |

Bentolila S., Saint-Paul G., 1999, "Explaining movements in the labor share". Contributions in Macroeconomics, 3(1), 9–9.

|

| [] |

Chen, T. J. and Ku, Y. H., 2005, "The effect of overseas investment on domestic employment", In International Trade in East Asia, NBER-East Asia Seminar on Economics, University of Chicago Press, 14: 109-132.

|

| [] |

Chen Y. H. H., 2011, "Are multinationals exporting jobs? The case of Taiwan". Asian-Pacific Economic Literature, 25(2), 89–102.

DOI:10.1111/apel.2011.25.issue-2 |

| [] |

Cozza C., R. Rabellotti and M. Sanfilippo, 2015, "The impact of outward FDI on the performance of Chinese firms". China Economic Review, 36, 42–57.

DOI:10.1016/j.chieco.2015.08.008 |

| [] |

Harrison A. E., Mcmillan M. S, 2006, "Outsourcing jobs? multinationals and us employment". Nber Working Papers, No. 12372.

|

| [] |

Jaumotte F., Lall S. and Papageorgiou C., 2013, "Rising income inequality:technology, or trade and financial globalization?". IMF Economic Review, 61(2), 271–309.

DOI:10.1057/imfer.2013.7 |

| [] |

Levinsohn J, Petrin A., 2003, "Estimating Production Functions Using Inputs to Control for Unobservables". Review of Economic Studies, 70(2), 317–341.

DOI:10.1111/roes.2003.70.issue-2 |

| [] |

Lewbel A., 2012, "Using heteroscedasticity to identify and estimate mismeasured and endogenous regressor models". Journal of Business & Economic Statistics, 30(1), 67–80.

|

| [] |

Liu W. H., P. L. Tsai and C. L. Tsay, 2015, "Domestic impacts of outward FDI in Taiwan:Evidence from panel data of manufacturing firms". International Review of Economics & Finance, 39, 469–484.

|

| [] |

Melitz M J, Ottaviano G I P., 2008, "Market size, trade, and productivity". The review of economic studies, 75(1), 295–316.

DOI:10.1111/roes.2008.75.issue-1 |

| [] |

Powell D., 2016, "Quantile treatment effects in the presence of covariates", RAND Labor and Population Working Paper.

|

| [] |

Tsou M. W., Liu J. T., Hammitt J. K. and Chang C. F., 2013, "The impact of foreign direct investment in China on employment adjustments in Taiwan:Evidence from matched employer-employee data". Japan and the World Economy, 26(3), 68–79.

|

| [] |

Wright G. C., 2014, "Revisiting the employment impact of offshoring". European Economic Review, 66(1), 63–83.

|

| [] |

Yang Y. P., Z. H. Wu and Y. T. Chen, 2017, "Learning by Outward FDI:Evidence from Chinese Manufacturing Enterprises". Panoeconomicus, 64(4), 401–21.

DOI:10.2298/PAN150320035Y |