流转税作为我国税制体系中的第一大税种,其重要性不言而喻,据财政部统计,2016年我国一般公共预算收入中流转税收入占比达47.1%。流转税改革作为我国财政改革的重头戏,对经济新常态下的产业结构升级与格局优化、经济增长与全要素生产率的提高起着举足轻重的作用。新一轮的流转税改革重点是营业税改征增值税(以下简称“营改增”),截止2016年5月1日,我国“营改增”政策实现了对所有货物、服务的生产、流通及消费领域的全面覆盖,至此,实行了66年的营业税全面被取消。近些年,学术界从不同角度研究了“营改增”的政策效应,比如,“营改增”对企业税负的影响(潘文轩,2013;童锦治等,2015;惠丽丽、谢获宝,2017)、“营改增”对财政收入的影响(田志伟、胡怡建,2014;许梦博等,2016;周彬、杜两省,2016)以及“营改增”对产业结构及宏观经济的影响(陈晓光,2013;陈钊、王旸,2016;范子英、彭飞,2017)。

创新是企业核心竞争力的主要来源,也是经济增长的根本动力(Schumpeter, 1934, 1942;Crossan and Apaydin, 2010)。Freeman(1974)指出创新至少包括五个方面:技术创新、产品创新、工艺创新、组织创新和市场创新,并认为技术创新是产品与工艺创新的基础,是新产品、新服务或新工艺市场化的过程。技术创新的早期研究主要集中在企业规模与技术创新的关系上(Schumpeter,1942;Nelson and Winter, 1982;Methe,1992;Gregory et al., 2002),随着经济的发展,技术创新影响因素的研究趋于多元化,大致可以分为企业内部因素与企业外部环境两大类。企业内部因素研究流派主要关注研发投入(Klaassen et al., 2005;Tsai and Wang, 2007;Raymond and Pierre, 2010;刘小鲁,2011;周亚虹等,2012)、公司治理(Hellmann and Thiele, 2011;鲁桐、党印,2014;Sapra et al., 2015)和企业性质(俞立平,2007;温军、冯根福,2012;Aghion et al., 2013)等方面对技术创新的影响;而外部环境研究流派则聚焦在政府补贴(Tether,2002;安同良等,2009;Carboni,2011;杨洋等,2015)、市场竞争(Aghion et al., 2005;Correa,2012;张杰等,2014)和产业政策(Rolfo and Calabrese, 2003;黎文靖、郑曼妮,2016;余明桂等,2016;孟庆玺等,2016)等方面。

综上所述,虽然关于技术创新及“营改增”政策效应的研究已有丰硕的成果,但仅有数篇与本文主题——“营改增”与企业创新——直接相关的文献:王桂军、曹平(2018)经验分析了“营改增”对制造业企业自主创新的影响,发现“营改增”可以通过促进专业化分工显著地降低制造业企业的自主创新意愿,但与此同时也提高了制造业企业的技术引进水平;栾强、罗守贵(2018)以上海科技企业为研究对象从“减税效应”视角分析了“营改增”对企业创新的影响,发现“营改增”虽然增加了上海科技企业2013年的研发投入,但同时显著地减少了2014年的;曹诗文、张英明(2018)以信息技术服务业为研究对象经验分析了“营改增”对企业创新的影响,认为“营改增”可以促进企业创新。

总结现有研究成果,我们发现可能存在以下不足:(1)王桂军、曹平的研究没有对“营改增”影响服务业企业创新的政策效应展开分析;(2)栾强、罗守贵的研究仅考察了“营改增”对企业研发投入的影响,另外,该文虽然采用了DID模型,但并没有进一步地规避由于实验组和对照组的不同而带来的非平行趋势问题;(3)曹诗文、张英明的研究借助年度哑变量表示政策,未使用DID模型,这不仅不能消除其他因素的影响,而且难以把控时间趋势的变化,研究结论不够稳健。

鉴于以上研究的不足,本文以“营改增”试点服务业企业为研究对象,基于2008-2015年中国上市公司数据,借助政策实施前后公司专利数量的变化,从创新数量和创新质量双视角,利于双重差分模型(DID)、双重差分倾向得分匹配模型(PSM-DID)以及三重差分模型(DDD)经验研究了“营改增”对服务业企业技术创新的影响。研究表明,“营改增”政策显著地降低了服务业企业的技术创新意愿;进一步地,通过作用机制检验发现,“营改增”对服务业企业技术创新意愿的抑制作用可以通过提高企业绩效实现。这意味着,企业绩效的提高使得服务业企业在较低的创新水平上也能够很好地生存,企业行为更趋于短期化,对技术进步和提高生产率缺乏足够的动力和热情。这主要是因为,创新是一个失败率高、预期收益不确定且需要大量资金投入的复杂过程(Brown et al., 2012),对企业管理者而言,做出创新决策往往需要对创新活动的成本和潜在收益进行反复地评估,“营改增”的政策效应向企业管理者展示了一个良好的市场前景,在这样的市场环境下,即使是非创新产品也会有不错的市场销量,这便使企业管理者更倾向于做出减少创新投入而扩大生产规模以争夺市场份额的经营决策,因此,在“营改增”的政策红利下,更多的企业选择追求“看得见”的短期效益,从而放弃了“变数大”的长期创新之路。

本文的边际贡献可能在于:(1)“营改增”推行以来,学术界的评价褒贬不一,本文基于技术创新视角经验研究“营改增”的政策效应,不仅丰富了现阶段对“营改增”政策效应的研究,而且实现了对“营改增”影响企业创新相关文献的补充;(2)本文结论不仅有助于理解中国企业缺乏创新动力的制度性诱因,而且具有重要而明晰的政策含义,为国家进行后续流转税改革及产业政策制定提供了理论支持;(3)本文利用“营改增”分阶段、分地区、分行业实施这一政策实验同时构建了双重差分模型、双重差分倾向得分匹配模型和三重差分模型进行估计,不仅缓解了内生性问题,而且有效地降低了实验组与对照组非平行趋势带来的估计偏差,保证了研究结论的严谨性。

余文安排如下:第二部分阐述“营改增”政策背景,并根据理论分析提出本文的研究假设;第三部分为研究设计;第四部分为实证检验及结果分析;第五部分为稳健性测试;最后是本文的结论与政策建议。

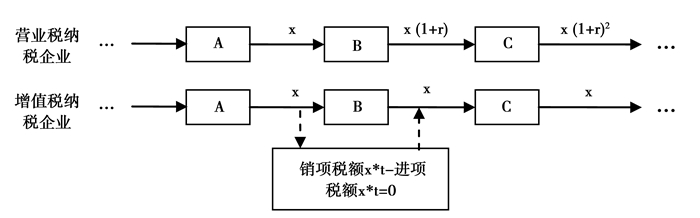

二、政策背景、理论分析与研究假设 (一) 政策背景1994年税制改革以来,中国出现了营业税与增值税两大流转税分立并行的局面。与增值税相比,营业税属于价内税,采购环节的税款无法拿来抵扣,被直接计入了成本,企业为了追回税负成本而不断地增加商品价格,致使在供应链中产品的成本像“滚雪球”一样越来越大。如图 1(营业税纳税企业)所示,A企业以x元将产品卖于B,开具营业税发票总额为x(1+r)元(假设r为营业税税率), 为此B需要支付x(1+r)元,然后B再将产品卖于C,为了保本则至少须要标价x(1+r)元,C要想回本销售则须标价x(1+r)2元,…,以此类推,产品成本会越来越大。而作为价外税的增值税由于进项与销项税额可以相互抵扣从而有效地避免了上述现象,如图 1(增值税纳税企业)所示(其中t为增值税税率)。上述营业税的弊端不仅阻碍了营业税应税行业的发展,而且抑制了产业间的专业化分工。随着我国经济结构转型与发展,第三产业产值在全国GDP中的比重日益增多,流转税制改革亟待提上日程。基于此,我国财政部、国家税务总局于2012年1月1日以上海市为试点实施“营改增”政策,并分地区、分阶段、分行业全面推开试点范围,如表 1所示。

|

图 1 营业税与增值税征税分析图 |

| 表 1 “营改增”政策实施历程表 |

① 部分现代服务业主要是部分生产性服务业,具体包括:研发与技术服务、信息技术服务、文化创意服务、物流辅助服务、有形动产租赁服务、鉴证咨询服务、广播影视服务。

(二) 理论分析与研究假设 1. 理论分析虽然“营改增”的实施只针对以缴纳营业税为主的服务性行业,但实际受影响的却不只是表 1中所列示的改革行业,制造业企业以缴纳增值税为主,不在“营改增”改革范围之内,但从上下游产业链的角度看,由于购买者是营业税的负税人,当制造业企业购买服务行业产品(运输服务②、研发与技术服务、信息技术服务等)时既支付了商品的价格又承担了商品的营业税款,因为不能取得增值税专用发票而导致这部分税款不能用来抵扣只能计入成本,这便产生了重复征税现象,从成本角度讲,这变相地增加了服务性产品的购买价格。为了规避这种现象,制造业企业往往在企业内部成立相关服务部门自行提供信息技术、软件开发等服务,而较少地采用服务外包的方式满足生产经营需要。

② 运输服务在“营改增”之前即可按照运费的7%予以抵扣。

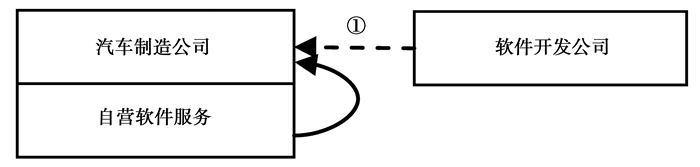

举例来说,汽车制造业企业往往需要软件开发服务,如图 2所示。图中虚线箭头①表示汽车制造公司需要软件开发公司提供汽车软件编程服务。但汽车制造公司为增值税纳税企业,软件开发公司为营业税纳税企业,汽车制造公司购买软件开发公司的产品时不能取得增值税专用发票进行抵扣,这便使汽车制造公司承担了不合理税负,导致了重复征税现象。为了避免这种情况,汽车制造公司就有可能在企业内部成立软件开发部门自行提供软件开发服务,这种自给自足的行为自然抑制了软件开发公司的发展。

|

图 2 汽车制造公司获得服务性产品的方式 |

“营改增”之后,制造业企业外购服务性商品可以取得增值税专用发票参与抵扣,这使得制造业和服务业之间形成了完整的增值税抵扣链条,从而消除了重复征税,降低了服务性产品的购买成本,这自然会促使一部分制造业企业更多地选择服务外包满足生产经营需要。因此,从理论上讲,这对服务业是一种政策“红利”,会提高服务业企业的经营绩效。

2. 竞争性假设的提出(1)“营改增”的创新促进效应。由于信息不对称、不确定性强等问题,致使企业的R & D投入只能依赖于内部资金,很难从外部市场获得(Aboody and Lev, 2000;吴祖光等,2013)。在“营改增”的政策红利下,服务业企业经营绩效的提高会进一步地缓解技术创新活动面临的资金约束,企业将有更多的资金进行技术研发。因此,我们可能会看到以下假设的成立:

H1:“营改增”政策会提高服务业企业的技术创新意愿。

(2)“营改增”的创新抑制效应。尽管“营改增”政策可以改善服务业企业的经营绩效,缓解创新活动的融资压力,但其仍然可能对企业的技术创新意愿产生抑制作用。创新是一个失败率高、预期收益不确定且需要大量资金投入的复杂过程(Brown et al., 2012),对企业管理者而言,做出创新决策往往需要对创新活动的成本和潜在收益进行反复地评估,“营改增”的政策效应向服务业企业的管理者展示了一个良好的市场前景,在这样的市场环境下,即使是非创新产品也会有不错的市场销量,这便使企业管理者更倾向于做出减少创新投入而扩大生产规模以争夺市场份额的经营决策,因此,在“营改增”的政策红利下,更多的企业可能会选择追求“看得见”的短期效益,而放弃“变数大”的长期创新之路。因此,基于以上分析,我们也可能会看到以下假设的成立:

H2:“营改增”政策会降低服务业企业的技术创新意愿。

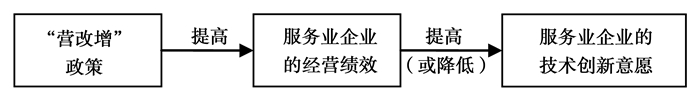

综上,“营改增”影响服务业企业技术创新的作用机制如图 3所示:

|

图 3 “营改增”影响服务业企业技术创新的作用机制 |

上述机制成立的条件为“营改增”确实提高了服务业企业的经营绩效,虽然政策的设计初衷如此,但为了研究的严谨性我们进一步提出了作用机制检验假设:

H3:“营改增”会提高服务业企业的经营绩效。

三、研究设计 (一) 样本数据本文以2008-2015年为样本期间,选取沪深两市A股市场纳入“营改增”范围的试点服务业上市公司为初始样本。样本公司的专利数据我们通过国家知识产权局网站手工收集,财务数据通过CSMAR数据库获得。此外,本文剔除了ST、*ST、金融保险行业及主变量有缺失的公司样本,最终得到191家上市公司的1433条观测值。由于部分公司于2008-2015年期间上市,导致此类公司上市前的数据不可得,因此,本文数据结构为非平衡面板数据。为了消除异常值的影响,我们对所有连续变量进行了1%的Winsorize缩尾处理。

(二) 代理变量设定 1. 技术创新意愿代理变量技术创新意愿最直接的表现为技术创新产出。在现有文献中,创新产出主要用新产品销售比重及专利数量来度量,专利与新产品销售比重相比更能体现出创新的本质——新颖性(Novelty),我国国家知识产权局授予的专利有三类:发明、实用新型与外观设计,三类专利在创新程度上依次降低,但即使是创新程度最低的外观设计也必须要求是创新,而不是仿制已有技术或产品。因此,本文采用专利数量来捕捉企业的技术创新意愿。

具体而言,本文采用公司申请并最终授权的专利总数(Patent)来度量技术创新意愿,包括发明、实用新型及外观设计三种专利之和。由于专利从申请到授权存在一定的时间间隔,本文以专利申请年份为准以缓解专利授权在时间上的滞后性①。另外,实用新型与外观设计的创新程度相对较弱,采用专利之和度量创新只考虑了技术创新的数量,但未考虑其质量。因此,本文遵循付明卫等(2015)、余明桂等(2016)的做法,采用创新程度最强的发明专利数量测度技术创新的质量。因为存在某些年份上市公司专利数量为0且数据分布右偏的现象,在后文的回归分析中我们取专利数量+1的自然对数(LnPatent和LnPatent1)作为技术创新意愿的代理变量。

① 最终授权数包括当年申请当年授权及当年申请以后年度授权,虽然专利的授权存在时间上的滞后,但授权时间一般在2年左右,我们的样本数据截止到2015年,数据采集于2017年,授权时间滞后性的影响甚小,另外,即使存在授权滞后的影响,其对实验组和对照组的作用也是同等的,可以通过双重差分剔除其干扰。

2. 其他代理变量参考已有文献(Lin et al., 2011;付明卫等,2015;Jia et al., 2016)的做法,本文控制了一系列公司层面的特征变量,具体包括:企业规模(LnSize)、企业年龄(LnAge)、企业性质(Nature)、资本结构(Lev)、盈利能力(Roaebit)、成长能力(Opeincmgrrt)、营运能力(Totassrat)、现金流量(Cashflow),以及年度固定效应、省份固定效应与行业固定效应,其中行业类别划分依据证监会2012年行业分类标准。

另外,在讨论“营改增”影响技术创新的作用机制时(假设H3),本文涉及到了企业绩效的测度,参考已有研究(谭庆美、景孟颖,2014;高鹏斌等,2017),我们采用托宾Q值(TobinQ)作为企业绩效的代理变量。

上述主要变量的定义及计算方法如表 2所示。

| 表 2 主要变量及定义 |

对于政策效应的估计,传统的方法有两种,一种是借助年度哑变量表示政策,然后通过回归模型估计政策的边际效应;另一种是将政策实施的强度作为政策变量,比如政府补贴金额、优惠税率等,然后以此变量作为解释变量进行回归分析。第一种方法不仅不能消除其他因素的影响,而且难以把控时间趋势的变化;第二种方法虽然克服了第一种方法存在的弊端,但无法缓解内生性问题。因此,本文主要采用近似自然实验的双重差分模型(DID)来估计“营改增”对企业技术创新意愿的政策效应,并采用双重差分倾向得分匹配模型(PSM-DID)和三重差分模型(DDD)进行进一步检验。

1. 基准模型:双重差分模型(DID)双重差分模型的基本原理在于:通过比较受政策影响企业(实验组)与未受政策影响企业(对照组)的差异来判断政策的实施效果。有选择地实施“营改增”可视为一项政策实验,其中试点企业为实验组(treatment group),未受政策影响的非试点营业税纳税企业为对照组(comparison group)。在本文中,我们将在2012年度纳入试点范围的部分现代服务业作为实验组,具体包括先后在上海、北京等9省市实施“营改增”的研发与技术服务、信息技术服务等6类服务子行业(见表 1)①;将2016年5月1日纳入试点范围的服务业子行业作为对照组(截止2015年底并未受到政策影响),并剔除了银行、证券等金融服务业;时间区间为2008-2015年,考虑到政策效应可能存在一定的滞后性,我们在回归分析时将改革时间定为2013年。根据DID的设计方法,本文设计如下计量模型:

| $ Innovatio{n_{it}} = \alpha + {\beta _1}Trea{t_{it}} + {\beta _2}Polic{y_{it}} + {\beta _3}Trea{t_{it}}\cdot Polic{y_{it}} + {\beta _4}Contro{l_{it}} + {\varepsilon _{it}} $ | (1) |

① 我们并没有将交通运输业考虑在内,因为“营改增”之前运输服务即可按照运费的7%予以抵扣,这在一定程度上缓解了重复征税现象,因此“营改增”对交通运输业的影响可能会不显著,现有文献也验证了这一点(陈钊、王旸,2016;王桂军、曹平,2018)。

其中,下标i与t分别表示公司和年份;Innovation为被解释变量技术创新意愿,分别用LnPatent和LnPatent1表示;Treat与Policy为两个虚拟变量,Treat=1表示受“营改增”政策影响的实验组,Treat=0表示未受政策影响的对照组,Policy=1表示2013年之后(包括2013年),Policy=0表示2013年之前;Control为控制变量组;εit为随机扰动项。

基于模型(1),对于实验组企业,在“营改增”前后的技术创新分别是α+β1和α+β1+β2+β3,二者相减可以得到实验组技术创新的变化幅度,即β2+β3,这里面包含了“营改增”政策及其他干扰因素的作用;同理,对于对照组企业的技术创新在政策前后的变化幅度为β2,这里面只包含了干扰因素的作用。因此实验组的变化幅度β2+β3减去对照组的变化幅度β2即可以得到“营改增”对实验组企业技术创新的净效应β3。所以,在模型(1)中我们重点关注交互项Treat·Policy的系数β3。

2. 双重差分倾向得分匹配模型(PSM-DID)DID模型的运用需要一个重要的前提,即实验组在实验处理之前必须保持与对照组相同的变化趋势,为了缓解这一约束条件,Heckman et al.(1997)提出了双重差分倾向得分匹配法(PSM-DID)。本文选取的实验组与对照组虽同为服务业,但由于子行业的不同,可能会导致非平行趋势的存在。为此,我们运用PSM-DID法进一步地进行了检验。

具体来讲,我们首先以模型(1)中所采用的控制变量对实验组和对照组进行了logit估计,以预测值作为得分,如果两个企业得分相同或相近,则说明这两个企业个体特征相似。然后,我们根据得分以核匹配的方法对实验组与对照组进行匹配,最后根据模型(2)做处理效应估计。

| $ A\hat TT{\rm{ = }}\frac{1}{{N*}}\sum\nolimits_{i:i \in {I_1} \cap {S_P}} {[({Y_{T{t_1}i}} - {Y_{T{t_0}i}}) - \sum\nolimits_{j:j \in {I_0} \cap {S_P}} {w(i,j)({Y_{C{t_1}i}} - {Y_{C{t_0}i}})} ]} $ | (2) |

其中,Y表示被解释变量技术创新(LnPatent和LnPatent1),T表示实验组,C表示对照组,t0表示政策前,t1表示政策后,i表示实验组中第i个企业,j表示对照组中第j个企业,w(i, j)表示倾向得分匹配得到的权重,I1为原实验组样本,I0为原对照组样本,N*为集合I1∩Sp所包含的实验组个体数。

3. 三重差分模型(DDD)除了PSM-DID模型,三重差分模型(DDD)也被广泛地用来解决实验组与对照组平行趋势假设不成立的问题。“营改增”政策分时段、分地区地实施为我们提供了使用DDD模型的机会。鉴于对照组样本的选取不仅可以使用“营改增”试点省市的企业(对照组1),而且可以使用非试点省市的企业(对照组2),我们参考刘晔、张训常(2017)在研究碳排放交易制度与企业研发创新时的做法,构建了如下DDD模型:

| $ \begin{array}{l} Innovatio{n_{it}} &= \alpha + {\beta _1}Trea{t_{it}} + {\beta _2}Polic{y_{it}} + {\beta _3}Cpro{v_{it}} + {\beta _4}Trea{t_{it}}\cdot Polic{y_{it}}\\ &+ {\beta _5}Trea{t_{it}}\cdot Cpro{v_{it}} + {\beta _6}Cpro{v_{it}}\cdot Polic{y_{it}} + {\beta _7}Trea{t_{it}}\cdot Polic{y_{it}}\cdot Cpro{v_{it}}\\ &+ {\beta _8}Contro{l_{it}} + {\varepsilon _{it}} \end{array} $ | (3) |

其中,下标i与t分别表示公司和年份;Innovation为被解释变量技术创新意愿,分别用LnPatent和LnPatent1表示;模型中Treat、Policy和Cprov为三个虚拟变量,Treat=1表示2012年度纳入试点范围的企业,Treat=0表示2016年纳入试点范围的企业,Policy=1表示2013年之后(包括2013年),Policy=0表示2013年之前,Cprov=1表示2012年参与试点省市的企业,Cprov=0表示2012年未参与试点省市的企业;Control为控制变量组;εit为随机扰动项。

基于模型(3),对于对照组1的企业而言,“营改增”之后,技术创新的变化幅度为β2+β6,对于对照组2的企业而言,“营改增”之后,技术创新的变化幅度为β2+β4;对于实验组的企业而言,“营改增”之后技术创新的变化幅度为β2+β4+β6+β7;所有企业的共同时间变化为β2。因此,经过三重差分后得到的估计量β7反映的是“营改增”政策对实验组企业技术创新意愿的净效应,这是我们所重点关心的。

(四) 描述性统计特征表 3为主要连续变量的描述性统计特征。其中被解释变量Patent中位数为2,均值为8.12,说明专利数量的分布存在明显的右偏特征,LnPatent平均值为1.35,最小值为0,最大值为4.59,标准差为1.26,说明不同公司间专利数量的差异比较大,度量技术创新质量的发明专利数量Patent1与LnPatent1也存在类似特征。

| 表 3 主要变量描述性统计特征 |

在表 4中,我们比较了实验组公司与对照组①公司在“营改增”政策前后的技术创新差异变化。结果显示:从创新数量角度(LnPatent)看,在“营改增”之前,实验组公司与对照组公司创新数量无显著差异;在“营改增”之后,实验组公司的创新数量明显低于对照组公司,二者差异的t检验统计量在1%的水平上显著。从创新质量角度(LnPatent1)看,在“营改增”之前,实验组公司的创新质量明显高于对照组的,且在1%的水平上显著;“营改增”之后,情况发生翻转,实验组公司创新质量明显低于对照组并在5%的水平上显著。

| 表 4 “营改增”政策与技术创新:单变量t-检验结果 |

① 此对照组为DID模型的对照组。

同时,我们比较了单组数据在“营改增”前后的变化情况。其中,实验组公司“营改增”之前创新数量与创新质量都显著地高于“营改增”之后的,显著性水平为1%;对照组公司创新数量在“营改增”前后无显著变化,但“营改增”之前的创新质量高于“营改增”之后的且在1%的水平上显著。

(二) DID检验结果及分析表 5汇报了“营改增”影响服务业企业技术创新意愿的DID估计结果。第(1)、(3)列为不加入控制变量的回归结果,我们所关心的交互项Treat·Policy的系数均在1%的水平上显著为负,这说明不管从创新数量还是创新质量角度看,“营改增”政策都显著地抑制了试点服务业企业的技术创新意愿;第(2)、(4)列加入了企业层面的特征变量,交互项系数依然为负且在1%的水平上显著,具体来看,与没有受到“营改增”政策影响的企业(对照组)相比,受影响企业(实验组)的创新数量及创新质量大约要低出e0.516与e0.4,即1.68与1.49。上述结果表明,我们在统计意义上接受假设H2而拒绝H1,即“营改增”政策显著地降低了服务业企业的技术创新意愿。

| 表 5 “营改增”对技术创新的政策效应:DID检验结果 |

表 6汇报了“营改增”影响服务业企业技术创新意愿的PSM-DID估计结果。我们重点关注表中“Diff-in-Diff”的显著性,从创新数量角度和创新质量角度看,“Diff-in-Diff”项分别在5%和1%的水平上显著为负,这与DID的结果保持了良好的一致性。

| 表 6 “营改增”对技术创新的政策效应:PSM-DID检验结果 |

由于在2013年年底,交通运输业和部分现代服务业试点在全国范围内铺开,这导致对照组2中的部分现代服务业亦受政策的影响,因此,我们在进行DDD估计时选取了2008-2014年为样本区间,时间节点仍为2013年。表 7汇报了“营改增”影响服务业企业技术创新意愿的DDD估计结果,我们重点关注交互项Treat·Policy·Cprov的系数。在不加入控制变量的回归结果中(第1列和第3列),“营改增”对实验组企业技术创新数量和技术创新质量的影响分别在5%和10%的水平上显著为负;当加入企业层面的控制变量之后(第2列和第4列),交互项系数依然为负,且显著性水平均为5%,这与DID和PSM-DID的结果一致。因此,DDD模型的估计结果再次表明,“营改增”政策显著地降低了服务业企业的技术创新意愿。

| 表 7 “营改增”对技术创新的政策效应:DDD检验结果 |

结合前文的理论分析及假设H3,考察“营改增”政策影响服务业企业技术创新意愿的作用机制,需检验“营改增”对服务业企业绩效的影响。我们参考黎文靖、李耀淘(2014)和孟庆玺等(2016)的做法,先考察解释变量对中介变量的影响,然后再将解释变量与中介变量的交互项代入模型,考察其对被解释变量的影响。在本文中,作用机制的中介变量为企业绩效,如前文所述,我们用托宾Q值作为代理变量。具体模型设计如下:

| $ Tobin{Q_{it}} = \alpha + {\beta _1}Trea{t_{it}} + {\beta _2}Polic{y_{it}} + {\beta _3}Trea{t_{it}}\cdot Polic{y_{it}} + {\beta _4}Contro{l_{it}} + {\varepsilon _{it}} $ | (4) |

| $ \begin{array}{l} Innovatio{n_{it}} &= \alpha + {\beta _1}Trea{t_{it}} + {\beta _2}Polic{y_{it}} + {\beta _3}Tobin{Q_{it}} + {\beta _4}Trea{t_{it}}\cdot Polic{y_{it}}\\ &+ {\beta _5}Trea{t_{it}}\cdot Tobin{Q_{it}} + {\beta _6}Polic{y_{it}}\cdot Tobin{Q_{it}} + {\beta _7}Trea{t_{it}}\cdot Polic{y_{it}}\cdot Tobin{Q_{it}}\\ &+ {\beta _8}Contro{l_{it}} + {\varepsilon _{it}} \end{array} $ | (5) |

其中,下标i与t分别表示公司和年份;TobinQ为“营改增”发挥作用的中介变量企业绩效;Innovation仍然代表被解释变量技术创新意愿,分别用LnPatent和LnPatent1表示;其他各项与模型(1)类似。在模型(4)中,交互项系数β3代表剔除其他影响因素之后“营改增”对服务业企业绩效的政策效应;在模型(5)中,我们引入了政策分组、政策时间与中介变量的交互项Treat·Policy·TobinQ,其系数β7是我们重点关心的,其显著性可以帮助我们判断“营改增”是否可以通过企业绩效影响服务业企业的技术创新。回归结果如表 8所示。

| 表 8 “营改增”影响技术创新机制检验 |

表中第(1)-(2)列汇报了模型(4)的DID估计结果,可以看出,不管控制变量加入与否,交互项Treat·Policy的系数均在1%的水平上显著为正,这说明,“营改增”政策确实提高了服务业企业的经营绩效,因此,我们不能从统计意义上拒绝假设H3。进一步地,第(3)-(6)列汇报了模型(5)的估计结果,我们重点关注政策分组、政策时间与中介变量三者交互项Treat·Policy·TobinQ的系数β7。从创新数量角度看,在没有加入控制变量时,β7在5%的水平上显著为负,当加入可能影响到企业技术创新的控制变量以后,β7依然为负且显著性水平提高至1%;从创新质量角度看,不加控制变量和加入控制变量的回归中,β7同样在5%和1%的水平上显著为负。以上结果说明,“营改增”确实可以通过提高企业绩效来降低服务业企业的技术创新意愿。这意味着,经营绩效的提高使得企业在较低的创新水平上也能够很好的生存,企业行为更趋于短期化,对技术进步和提高生产率缺乏足够的动力和热情。因此,在这种情况下,政府应该出台与“营改增”相匹配的产业政策,在提高服务业企业绩效的同时,激发企业的创新热情。

五、稳健性测试 (一) 排除其他产业政策影响的可能性之前我们发现并不能从统计意义上拒绝假设H2,但这里还存在一个疑问,那就是试点服务业企业技术创新意愿的降低是否的确是因为“营改增”政策引起的?有没有可能实验组企业在2013年之后恰好因为其他产业政策而减少了技术创新产出,或者对照组企业在2013之后恰好因为其他产业政策而增加了技术创新产出,“营改增”只是碰巧时间吻合而已?因此,我们有必要排除其他产业政策影响的可能性。

中国产业政策多以政府补贴、所得税率优惠及放宽信贷等手段扶持被鼓励产业(余明桂等,2016)。因此,如果在2013年之后实验组或对照组企业受到其他产业政策的影响,那么他们的政府补贴、所得税实际率及信贷额应该出现显著差异,相反,如果实验组和对照组企业的上述指标在2013年之后无显著差异,则可证明实验组和对照组在技术创新上的差异确实是由“营改增”政策的造成的。我们仍然采用DID模型进行估计,模型设计如下:

| $ In{d_{it}} = \alpha + {\beta _1}Trea{t_{it}} + {\beta _2}Polic{y_{it}} + {\beta _3}Trea{t_{it}} \cdot Polic{y_{it}} + {\beta _4}Contro{l_{it}} + {\varepsilon _{it}} $ | (6) |

其中,Ind分别表示政府补贴额(Sub)、实际所得税税率(Tax_Rate)、信贷额度(Loan)。参考已有文献(余明桂等,2016),Sub=政府补贴/营业收入;Tax_Rate=(所得税费用-递延所得税费用)/(调整的税前会计利润-递延所得税费用/名义税率);Loan=长期贷款/总资产。Control为控制变量组,包括企业规模(LnSize)、企业年龄(LnAge)、企业性质(Nature)以及年度、省份和行业固定效应;其他各项与模型(1)定义相同。

表 9列出了模型(6)的回归结果,我们所关心的交互项Treat·Policy的系数均不显著,这说明,两组企业的政府补贴、实际所得税税率及信贷额度在2013年之后并没有出现显著地差异。因此,我们可以认为,实验组和对照组在2013年并没有受到其他产业政策的影响,实验组企业技术创新意愿的降低确实是由“营改增”政策造成的,本文结论保持不变。

| 表 9 稳健性检验:排除其他产业政策影响的可能性 |

技术创新意愿的另一直接表现为创新投入,创新投入通常以研发(R & D)投入度量。考虑到个别企业的技术创新可能不以专利的形式体现,本文参考袁建国等(2015)、余明桂等(2016)的做法以研发投入作为技术创新意愿的代理变量进行稳健性测试。我们基于WIND数据库重新收集了实验组与对照组的研发费用及其他控制变量数据,并以研发费用与总资产的比值来测度企业技术创新投入水平(RDT)。回归结果如表 10第(1)-(2)列所示。我们所关心的交互项系数均在5%以内的水平上显著为负,这与采用专利作为技术创新意愿代理变量的回归结果保持了良好的一致性,本文结论依然不变。

| 表 10 稳健性检验:改变代理变量及FE回归 |

前文我们均采用混合回归对“营改增”是否影响服务业企业的技术创新进行检验估计,虽然我们对企业层面的特征变量进行了控制,但仍然不能排除其他个体效应的存在。因此,我们进一步地采用固定效应模型(FE模型)对企业的个体效应加以控制。回归结果如表 10第(3)-(6)列所示,可以看出,不管是从创新数量还是创新质量角度看,抑或有没有加入控制变量,我们所关心的交互项系数均在1%的水平上显著为负。这说明,即使考虑了企业的个体固定效应,本文结论仍然不变。

(四) 改变样本容量进行DID回归除了以上稳健性测试,我们还从改变样本容量角度进行了检验,包括:(1)考虑不同的时间窗口。我国上次流转税改革于2009年完成,其主要是对增值税进行了从“生产型增值税”向“消费型增值税”的调整,虽然此次改革主要针对增值税纳税企业,但作为产业链上游的营业税纳税企业也会受其影响,这可能导致2009年前后营业税纳税企业的技术创新出现差异。因此,为了获得一个更加“干净”的样本,我们剔除了2008-2009年的样本数据进行DID回归。(2)剔除国有企业样本。国有企业往往会受到政府的隐形保护,这可能会导致国企在创新产出上与其他企业存在差异,因此,我们剔除了国有企业进行DID检验。表 11列出了上述稳健性测试的DID估计结果,可以看出,基于创新数量和创新质量双视角的回归中,我们所关心的交互项系数均在1%的水平上显著为负,这进一步说明本文的结论是非常稳健的。

| 表 11 稳健性检验:改变样本容量 |

通过国家政策实现市场与政府的互动,在尚不完善的市场与政府之间寻求最优的政产组合是中国经济结构转型阶段的关键设问。本文以新一轮流转税改革“营改增”为切入点,以“营改增”试点服务业上市公司为研究对象,视“营改增”为一项政策实验,借助其实施前后公司专利数量的变化,从创新数量和创新质量双视角经验研究了“营改增”对服务业企业技术创新意愿的政策效应。研究结果表明,“营改增”政策显著地降低了服务业企业的技术创新意愿,进一步分析发现,“营改增”可以通过提高企业绩效来降低服务业企业的技术创新意愿。这意味着,经营绩效的提高使得企业在较低的创新水平上也能够很好的生存,鉴于技术创新的高风险性,企业行为更趋于短期化,对技术进步和提高生产率缺乏足够的动力和热情。最后,本文通过多种稳健性检验强化了研究结论。

本文的边际贡献体现在:(1)丰富了现阶段对“营改增”政策效应的研究,并实现了对“营改增”影响企业创新相关文献的补充;(2)本文从“营改增”政策的核心目标出发,关注宏观流转税改革与微观企业技术创新这一重要关系,契合了当下经济新常态的现实情境,在一定程度上解释了中国企业缺乏创新动力的制度性诱因;(3)利用“营改增”分阶段、分行业实施这一政策实验构建了双重差分模型、双重差分倾向得分匹配模型和三重差分模型,有效地缓解了可能存在的内生性和非平衡趋势问题,保证了研究结论的严谨性。

除此之外,本研究对政府的产业政策制定及市场监管等行为具有重要而明晰的政策含义:一方面,本文机制检验结果显示,“营改增”显著地提高了服务业企业的经营绩效,充分肯定了以促进服务业发展为初衷的“营改增”政策。因此,政府税务部门应积极做好税收征管的衔接工作,为企业纳税申报提供绿色通道,提高纳税人的办税效率,进一步放大“营改增”的政策红利。另一方面,本文的主要研究结论表明,“营改增”对企业绩效的提高带来的却是服务业企业技术创新意愿的下降,这说明企业不是没有创新能力,而是没有创新的动力和热情。因此,国家政府应出台或调整相关产业政策,在“营改增”提高服务业企业绩效的基础上,进一步激发企业的创新热情,提高技术创新意愿。具体可以从以下几个方面着手:(1)改变产业政策扶持方式,变直接的财政干预为间接的市场引导。中国产业政策多以发放政府补贴、放宽信贷及降低所得税税率等直接方式扶持被鼓励企业,但这种扶持方式容易使企业形成“资源依赖”降低创新效率(孟庆玺等,2016),本文的结论也验证了这一观点。因此,政府应该多采用间接的产业政策扶持被鼓励产业,比如降低行业准入壁垒,提高行业市场竞争程度,充分发挥市场机制,以调动企业的创新积极性。(2)提高知识产权保护力度,营造良好的创新氛围。中国企业创新动力不足,有很大一部分原因是由于中国市场机制不完善,知识产权保护力度不够造成的。因此,政府应加大知识产权的保护力度,完善相关法律体系,以降低企业技术创新的成本及风险,从侧面激发企业的技术创新活力。(3)营造公平的市场竞争环境,为产业间的合作创新提供保障。“营改增”打通了增值税抵扣链条,增加了制造业企业的技术引进水平(王桂军、曹平,2018),这使得服务业和制造业之间有了更多的合作创新机会,因此,国家政府应以此为契机营造公平的市场竞争环境,在保证产业内技术创新的同时鼓励产业间的合作创新,以此实现各个产业技术创新的稳步提升。

| [] |

安同良、周绍东、皮建才,

2009, “R & D补贴对中国企业自主创新的激励效应”, 《经济研究》, 第 10 期, 第 87-98 页。 |

| [] |

曹诗文、张英明,

2018, “'营改增'促进了还是抑制了企业创新?——以信息技术服务业为例”, 《科技与产业》, 第 1 期, 第 125-130 页。 |

| [] |

陈晓光,

2013, “值税有效税率差异与效率损失——兼议对营改增的启示”, 《中国社会科学》, 第 8 期, 第 67-84 页。 |

| [] |

陈钊、王旸,

2016, “'营改增'是否促进了分工:来自中国上市公司的证据”, 《管理世界》, 第 3 期, 第 36-45 页。 |

| [] |

范子英、彭飞,

2017, “'营改增'的减税效应和分工效应:基于产业互联的视角”, 《经济研究》, 第 2 期, 第 82-95 页。 |

| [] |

付明卫、叶静怡、孟俣希、雷震,

2015, “国产化率保护对自主创新的影响——来自中国风电制造业的证据”, 《经济研究》, 第 2 期, 第 118-131 页。 |

| [] |

高鹏斌、吴伟伟、于渤,

2017, “基于元分析的管理创新与企业绩效的关系研究”, 《软科学》, 第 2 期, 第 5-8 页。 |

| [] |

惠丽丽、谢获宝,

2017, “服务化水平、实际税负与营改增政策的财富效应——基于微观层面的经验证据”, 《南方经济》, 第 5 期, 第 83-101 页。 |

| [] |

刘小鲁,

2011, “我国创新能力积累的主要途径:R & D, 技术引进, 还是FDI?”, 《经济评论》, 第 3 期, 第 88-96 页。 |

| [] |

刘晔、张训常,

2017, “碳排放交易制度与企业研发创新——基于三重差分模型的实证研究”, 《经济科学》, 第 3 期, 第 102-114 页。 |

| [] |

鲁桐、党印,

2014, “公司治理与技术创新:分行业比较”, 《经济研究》, 第 6 期, 第 115-128 页。 |

| [] |

栾强、罗守贵,

2018, “'营改增'激励了企业创新吗?——来自上海市科技企业的经验证据”, 《经济与管理研究》, 第 1 期, 第 87-95 页。 |

| [] |

黎文靖、李耀淘,

2014, “产业政策激励了公司投资吗”, 《中国工业经济》, 第 5 期, 第 122-134 页。 |

| [] |

黎文靖、郑曼妮,

2016, “实质性创新还是策略性创新?——宏观产业政策对微观企业创新的影响”, 《经济研究》, 第 4 期, 第 60-73 页。 |

| [] |

孟庆玺、尹兴强、白俊,

2016, “产业政策扶持激励了企业创新吗——基于'五年规划'变更的自然实验”, 《南方经济》, 第 12 期, 第 1-25 页。 DOI:10.3969/j.issn.1000-6249.2016.12.001 |

| [] |

潘文轩,

2013, “'营改增'试点中部分企业税负'不减反增'现象分析”, 《财贸经济》, 第 1 期, 第 95-100 页。 |

| [] |

童锦治、苏国灿、魏志华,

2015, “'营改增'、企业议价能力与企业实际流转税税负——基于中国上市公司的实证研究”, 《财贸经济》, 第 11 期, 第 14-26 页。DOI:10.3969/j.issn.1005-913X.2015.11.008 |

| [] |

谭庆美、景孟颖,

2014, “管理层权力对企业绩效的影响研究——基于企业内部治理机制视角”, 《财经理论与实践》, 第 1 期, 第 63-69 页。 |

| [] |

田志伟、胡怡建,

2014, “'营改增'对财政经济的动态影响:基于CGE模型的分析”, 《财经研究》, 第 2 期, 第 4-18 页。 |

| [] |

王桂军、曹平,

2018, “'营改增'对制造业企业自主创新的影响——兼议制造业企业的技术引进”, 《财经研究》, 第 3 期, 第 4-19 页。 |

| [] |

温军、冯根福,

2012, “异质机构、企业性质与自主创新”, 《经济研究》, 第 3 期, 第 53-64 页。 |

| [] |

吴祖光、万迪昉、吴卫华,

2013, “税收对企业研发投入的影响:挤出效应与避税激励——来自中国创业板上市公司的经验证据”, 《研究与发展管理》, 第 10 期, 第 1-11 页。 |

| [] |

许梦博、翁钰栋、李新光,

2016, “'营改增'的财政收入效应及未来改革建议——基于CGE模型的分析”, 《税务研究, 第2期》, 第 86-88 页。 |

| [] |

俞立平,

2007, “企业性质与创新效率——基于国家大中型工业企业的研究”, 《数量经济技术经济研究》, 第 5 期, 第 108-115 页。 |

| [] |

余明桂、范蕊、钟慧洁,

2016, “中国产业政策与企业技术创新”, 《中国工业经济》, 第 12 期, 第 5-22 页。 |

| [] |

杨洋、魏江、罗来军,

2015, “谁在利用政府补贴进行创新?——所有制和要素市场扭曲的联合调节效应”, 《管理世界》, 第 1 期, 第 75-86 页。 |

| [] |

袁建国、后青松、程晨,

2015, “企业政治资源的诅咒效应——基于政治关联与企业技术创新的考察”, 《管理世界》, 第 1 期, 第 139-155 页。 |

| [] |

张杰、郑文平、翟福昕,

2014, “竞争如何影响创新:中国情景的新检验”, 《中国工业经济》, 第 11 期, 第 56-68 页。 |

| [] |

周彬、杜两省,

2016, “营改增对财政收入的影响及财税体制改革应对”, 《当代财经》, 第 6 期, 第 25-33 页。 |

| [] |

周亚虹、贺小丹、沈瑶,

2012, “中国工业企业自主创新的影响因素和产出绩效研究”, 《经济研究》, 第 5 期, 第 107-119 页。 |

| [] |

Aboody D, Lev B, 2000, "Information asymmetry, R & D, and insider gains". Journal of Finance, 55(6), 2747–2766.

DOI:10.1111/0022-1082.00305 |

| [] |

Aghion P., Bloom N., Blundel R., Griffith R. and Howitt P., 2005, "Competition and Innovation:An Inverted-U Relationship". Quarterly Journal of Economics, 120(2), 701–728.

|

| [] |

Aghion P., Reenen JV. and Zingales L., 2013, "Innovation and Institutional Ownership". American Economic Review, 103(1), 277–304.

DOI:10.1257/aer.103.1.277 |

| [] |

Brown J, Martinsson G and Petersen B, 2012, "Do financing constraints matter for R & D?". European Economic Review, 56(8), 1512–1529.

DOI:10.1016/j.euroecorev.2012.07.007 |

| [] |

Carboni O. A., 2011, "R & D Subsidies and Private R & D Expenditures:Evidence From Italian Manufacturing Data". International Review of Applied Economics, 25(4), 419–439.

DOI:10.1080/02692171.2010.529427 |

| [] |

Correa JA., 2012, "Innovation and Competition:An Unstable Relationship". Journal of Applied Econometrics, 27(1), 160–166.

DOI:10.1002/jae.1262 |

| [] |

Crossan M. M., Apaydin M., 2010, "A Multi-dimensional Framework of Organizational Innovation:A Systematic Review of The Literature". Journal of Management Studies, 47(6), 1154–1191.

DOI:10.1111/j.1467-6486.2009.00880.x |

| [] |

Freeman C., 1974, The Economics of Industrial Innovation M., Harmondsworth: Penguin Books.

|

| [] |

Gregory N., Greis N.P. and Fischer W.A., 2002, "Firm Size and Dynamic Technological Innovation". Technovation, 22(9), 537–549.

DOI:10.1016/S0166-4972(01)00061-X |

| [] |

Heckman J. J., Ichimura H. and Todd P., 1997, "Matching As An Econometric Estimator:Evidence from Evaluating A Job training Programme". Review Of Economic Studies, 64(4), 605–654.

DOI:10.2307/2971733 |

| [] |

Hellmann T., Thiele V., 2011, "Incentives and Innovation:A Multitasking Approach". American Economic Journal Microeconomics, 3(1), 78–128.

DOI:10.1257/mic.3.1.78 |

| [] |

Jia N., Tian X. and Zhang W., 2016, "The Real Effects of Tournament Incentives: The Case of Firm Innovation"EB/OL., SSRN.

|

| [] |

Klaassen G., Miketa A., Larsen K. and Sundqvist T., 2005, "The Impact of R & D on Innovation for Wind Energy in Denmark, Germany and The United Kingdom". Ecological Economics, 54(2), 227–240.

|

| [] |

Lin C., Lin P., Song F. M. and Li C., 2011, "Managerial Incentives, CEO Characteristics and Corporate Innovation in China's Private Sector". Journal Of Comparative Economics, 39(2), 176–190.

DOI:10.1016/j.jce.2009.12.001 |

| [] |

Methe D. T., 1992, "The Influence of Technology and Demand Factors on Firm Size and Industrial Structure in The DRAM Market -1973-1988". Research Policy, 21(1), 13–25.

DOI:10.1016/0048-7333(92)90024-X |

| [] |

Nelson R. and Winter S. G., 1982, "An Evolutionary Theory of Economic Change", Belknap-Harvard Press, Cambridge, MA.

|

| [] |

Raymond L., St-Pierre J., 2010, "R & D As A Determinant of Innovation in Manufacturing Smes:An Attempt at Empirical Clarification". Technovation, 30(1), 48–56.

DOI:10.1016/j.technovation.2009.05.005 |

| [] |

Rolfo S., Calabrese G., 2003, "Traditional Smes and Innovation:The Role of The Industrial Policy in Italy". Entrepreneurship & Regional Development, 15(3), 253–271.

|

| [] |

Sapra H., Subramanian A. and Subramanian K.V., 2015, "Corporate Governance and Innovation:Theory and Evidence". Journal Of Financial & Quantitative Analysis, 49(4), 82–106.

|

| [] |

Schumpeter J. A., 1934, "The Theory of Economic Development", Harvard University Press.

|

| [] |

Schumpeter J. A., 1942, "Capitalism, Socialism, and Democracy", Harper Publishing.

|

| [] |

Tether B. S., 2002, "Who Co-Operates for Innovation, and Why:An Empirical Analysis". Research Policy, 31(6), 947–967.

DOI:10.1016/S0048-7333(01)00172-X |

| [] |

Tsai K.H., Wang J. C., 2007, "A Longitudinal Examination of Performance of Two Ways on Innovation in Taiwan:Internal R & D Investment and External Technology Acquisition". International Journal Of Technology Management, 39(3-4), 235–247.

|