中国高等教育自1999年开始,开启了史无前例的大扩招(邢春冰、李实,2011)。普通高校年招生人数由1998年的108.4万人上升至2014年的721.4万人,高等教育的毛入学率由1998年的9.8%提高到2014年的37.5%,已进入大众化的中期阶段。普通高校年毕业生人数由2001年的103.6万人上升至2014年的659.4万人,占当年城镇新增劳动力的比重由2001年的13.13%提升至2014年的49.88%,高校扩招使得中国劳动力市场上的大学教育劳动力供给越来越大。①

① 数据来源于相关年份《中国教育统计年鉴》和《国民经济和社会发展统计公报》。

在高校扩招后的十多年里,中国经济增长率一直保持在8%以上,2003-2007年更是连续五年超过10%。自2004年起,中国经济迎来刘易斯转折点,产业面临升级压力。在2000-2013年期间,中国高技术产业的从业人员年均人数由392万人增加到1294万人,主营业务收入由1万亿增加到11.6万亿,年均增长超过20%。①相关研究表明,新世纪以来,中国技术进步方向明显偏向于技能劳动力(宋冬林等,2010;董直庆等,2014)。中国高校扩招后的毕业生进入市场时,正面临着非常有利的市场环境(吴要武、赵泉,2010)。

① 数据来源于《中国高技术产业统计年鉴》。

大学教育溢价是大学学历劳动力相对高中学历劳动力的工资差异,其大小由大学生的相对供给和市场对大学生的相对需求共同决定。研究大学教育溢价,对我国高等教育政策、大学生就业政策和收入分配政策的制定都有非常重要的启示意义。高校扩招后的十多年里,中国大学生的供给和需求同时在增加,中国大学教育溢价到底是上升还是下降?中国存在严重的劳动力市场分割,不同性别、不同地区、不同所有制单位等的大学教育溢价是否存在差异?中国大学教育溢价的演化及其差异在扩招前后有何变化?这些都需要基于实际数据的实证研究来回答。

Acemoglu and Autor(2011)利用美国各年3月的当前人口调查数据(CPS)测算了美国1963-2008年的大学教育溢价发现,美国大学教育溢价在上世纪60年代开始缓慢上升,然后在70年代经历了短暂下降后,自80年代开始一直加速上升,2008年的大学教育溢价已经高达97%。其他对美国大学教育溢价的研究文献也都有类似的结论(Goldin and Katz, 2008;Auto et al., 2008)。Crivellaro(2014)利用欧洲收入和生活条件调查数据(EU-SILC)以及欧洲家庭社区住户面板数据(ECHP)研究了欧洲各国最近15年的大学教育溢价变动发现,除了英国呈现大学教育溢价上升趋势之外,其他欧洲国家都呈现出稳定或小幅递减的大学教育溢价演化趋势。Kawaguchi and Mori(2014)结合日本工资结构基本调查数据(BSWS)和日本劳动力专项调查数据(LFS-SS)测算了日本1986-2008年的大学教育溢价发现,日本大学教育溢价呈现出下降趋势。其他大学教育溢价上升的国家有,哥伦比亚在1990-2000年期间的大学教育溢价上升26.4%(Gutierrez,2012),墨西哥在1990-2001年期间的大学教育溢价上升12.5%(Verhoogen,2008),泰国在1990-2004年期间的大学教育溢价上升17.2%(Gropello and Sakellariou, 2010),印度在1987-2004年期间的大学教育溢价上升11.9%(Azam,2009);大学教育溢价下降的国家有,澳大利亚在1990-2005年期间的大学教育溢价下降了9.9%,加拿大在1990-2004年期间的大学教育溢价下降了1.2%,韩国在1990-2005年期间的大学教育溢价下降了6.6%(Parro,2013)。

虽然研究中国总体教育收益率的文献已有不少,(李实、丁赛,2003;李雪松、赫克曼,2004;王海港等,2007;罗楚亮,2007;孙志军,2014;于洪霞,2014;杨蕙馨、王海兵,2015;龙翠红,2017),但专门研究中国大学教育溢价的文献却并不多见,尤其是缺乏从时间纬度对中国大学教育溢价的演化特征开展研究的文献。与本文直接相关的研究中国大学教育溢价演化的文献有Zou et al.(2009)、董直庆等(2013)、何亦名(2009)、刘泽云(2015)、姚先国等(2013)等。Zou et al.(2009)使用《中国统计年鉴》等年鉴数据计算了中国1987-2006年的大学教育溢价,结果表明中国大学教育溢价在1987-1992年间保持稳定,在1993-2006年间呈上升趋势。董直庆等(2013)估计了中国1978-2010年的大学教育溢价,结果表明此期间的大学教育溢价一直呈上升趋势。何亦名(2009)利用CHNS数据分析中国高等教育扩张过程中高等教育收益率的变化情况,结果表明,我国高等教育收益率经历了上世纪九十年代的快速增长之后,进入新世纪之后的增长势头减缓,甚至出现停止增长的迹象。刘泽云(2015)利用CHIP城镇住户调查数据估计我国高等教育回报率的变化趋势发现其在1988-2007年期间呈持续上升趋势。姚先国等(2013)运用1998—2009年中国城镇住户调查数据分析了高校扩招后劳动力市场的变化,实证结果表明,扩招后高等教育的回报率显著高于非高等教育的回报率并仍在较快上涨。可以看到,这些研究虽然使用的数据各不相同,但研究所得出的结论几乎一致:中国大学教育溢价自上世纪九十年代以来一致呈上升趋势,即使在高校扩招后也仍然如此。大学教育溢价是高等教育投资在劳动力市场上的回报。高校扩招的劳动力市场效应需要一定的时间才能显现出来,但现有研究所使用的数据均在2010年之前。一个常识是,大学教育的投资回报不可能一直上升。那么,中国大学教育溢价近年来是否还在延续上升趋势?在中国经济增速放缓和扩招后进入劳动力市场的大学生人数不断增加的情形下,大学教育溢价有没有出现转折点?目前尚无研究给出答案。现有研究的另一个局限是缺乏对大学教育溢价异质性的足够关注。事实上,中国劳动力市场分割严重,不同性别、地区、所有制单位等的大学教育溢价存在很大的异质性。

本文采用CHIP1988—2013的调查数据,基于扩展Mincer工资方程,考察中国大学教育溢价自上世纪八十年代末至本世纪一〇年代初的演化,并分性别、地区、所有制单位等考察了其异质性及其变化。本文研究的基本结论是:自上世纪八十年代末以来,中国大学教育溢价的演化呈现出倒U型特征,其转折点发生在2007—2013年期间。这一研究结论对当下充满争议的高校扩招政策有重要的启示意义。它既是对中国过去十来年的高等教育规模扩展政策的充分肯定,又是对中国未来高等教育发展方向的有益警示。

接下来的第二部分介绍了本文所用方法和数据,第三部分是中国大学教育溢价水平及其演化的测度结果,第四部分是中国大学教育溢价异质性及其演化的测度结果,第五部分是对改变核心变量度量方式的稳健性检验,第六部分是对遗漏能力变量问题和大学教育溢价转折点的进一步地探讨,最后的第七部分是结论与政策含义。

二、方法与数据 (一) 研究方法本文基于Mincer工资方程来对大学教育溢价展开测度。Mincer工资方程刻画了工资收入和人力资本之间的关系,人力资本包括学校教育所学得的知识和在工作中所获得的技能。基本Mincer工资方程可以写为:

| $ \ln W = {\beta _0} + {\beta _1}D + {\beta _2}V + {\beta _3}{V^2} + \mu $ | (1) |

其中,lnW为小时工资的对数,D是表示大学教育的虚拟变量,V为工作经验,μ是误差项。系数β1即是我们关心的大学教育溢价,表示大学教育劳动力的小时工资高出高中教育劳动力的百分比。

除了人力资本外,还有其他诸如性别、地区、所有制单位等因素会影响劳动者工资。在基本Mincer工资方程中,这些因素被包含在μ中。当这些因素对工资的影响较大且与受教育程度的相关性较强时,用基本Mincer工资方程估计得出的大学教育溢价就存在着较大的偏误。因而,我们在基本Mincer工资方程中加入这些因素作为控制变量,得到扩展的Mincer工资方程如下:

| $ \ln W = {\beta _0} + {\beta _1}D + {\beta _2}V + {\beta _3}{V^2} + \sum\limits_{i = 1}^n {{\alpha _i}{Z_i} + \mu } $ | (2) |

Zi为加入的控制变量,包括性别、地区和单位的所有制性质。这三者是在中国劳动力市场中对工资有重要影响的变量,在现有教育收益率的研究文献中通常被控制。

为了考察大学教育溢价在各个控制变量上的异质性,我们进一步在(2)中加入各控制变量与大学教育变量的交互项,得到:

| $ \ln W = {\beta _0} + {\beta _1}D + {\beta _3}V + {\beta _3}{V^2} + \sum\limits_{i = 1}^n {{\alpha _i}{Z_i}} + \sum\limits_{j = 1}^{n + 1} {{\lambda _j}D} *{X_j} + \varepsilon $ | (3) |

Xj为(2)中除大学教育以外的控制变量,以虚拟变量形式表示。λj反映了大学教育溢价在控制变量Xj上的异质性大小。

为了考察大学教育溢价在不同工资分位上的异质性,我们进行分位数回归,通过最小化下式得到分位数回归系数

| $ \mathop {\min }\limits_{{\alpha _q}} \left\{ {\sum\limits_{\ln W \ge {X_i}{\alpha _q}} {q\left| {\ln W - {X_i}{\alpha _q}} \right|} + \sum\limits_{\ln W < {X_i}{\alpha _q}} {\left({1 - q} \right) \cdot \left| {\ln W - {X_i}{\alpha _q}} \right|} } \right\} $ | (4) |

Xi是(2)式中的自变量,q是分位数,我们估计了0.1、0.25、0.5、0.75、0.9五个分位数回归。

(二) 数据介绍本文数据来源于中国家庭收入项目(CHIP)分别于1988年、1995年、2002年、2007年和2013年进行的五轮全国范围调查。该调查早期由中国社会科学院经济研究所,后期由北京师范大学中国收入分配研究院,联合国内外专家和国家统计局共同实施完成。该调查的样本从国家统计局的常规住户调查大样本库中,按照地区分层后,采用系统随机抽样方法抽取而得,样本有很好的代表性。CHIP1988和CHIP1995的调查包含农村住户和城镇住户两个子样本,CHIP2002、CHIP2007和CHIP2013的调查包含农村住户、城镇住户和农村-城镇流动人口三个子样本。根据本文研究所需,我们只选取了各年城镇住户调查样本中21-60岁之间有工资性收入的高中和大学学历个体,得到1988年、1995年、2002年、2007年和2013年的样本量分别为6552、6385、9013、6512和8065。高中学历包括普通高中、中专和技校,大学学历包括本科和专科。

因变量是小时工资的对数,工资包括基本工资、各种奖金、补贴等所有工资性收入。为消除工作时间的差异,我们计算了各劳动者的小时工资;①为了增强不同年份间工资的可比性,我们以1988年为基期,以相应年份城市居民消费价格指数平减其他年份工资得到有可比性的各年实际小时工资。②控制变量有工作经验、性别、地区和单位所有制性质。1988、2007、2013年的工作经验依“年龄-受教育年限-6”计算而得,2002年的工作经验依“年龄-首职工作年份”计算而得,1995年的数据中则有工作经验的调查,无需另行计算。设置性别虚拟变量,女性赋值为1,男性赋值为0。设置地区虚拟变量,全国分为东部、中部、东北、西部四个地区,以西部地区为基准组。设置单位性质虚拟变量,国有单位赋值为1,非国有单位赋值为0。③

① 在CHIP数据中,不同年份调查的工资和工作时间变量不尽相同。如,CHIP1988调查了年工资,而没有任何工作时间的调查;CHIP1995调查了年工资,每周工作天数、每天工作小时数;CHIP2002调查了年工资,每年工作月数、每月工作天数、每天工作小时数;CHIP2007调查了月工资,每周工作小时数;CHIP2013调查了年工资,每年工作月数、每月工作天数、每天工作小时数。在计算各年劳动者的小时工资时,如果该年调查数据中有相应的时间变量,我们则以该时间变量来计算,否则按每年12月,每月4周,每周5天,每天8小时的标准来计算。

② 各年城市居民消费价格指数来源于国家统计局网站。

③ 东部10省(市)包括北京、天津、河北、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东和海南;中部6省包括山西、安徽、江西、河南、湖北和湖南;西部12省(区、市)包括内蒙古、广西、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏和新疆;东北3省包括辽宁、吉林和黑龙江。国家统计局:http://www.stats.gov.cn/tjzs/cjwtjd/201308/t20130829_74318.html

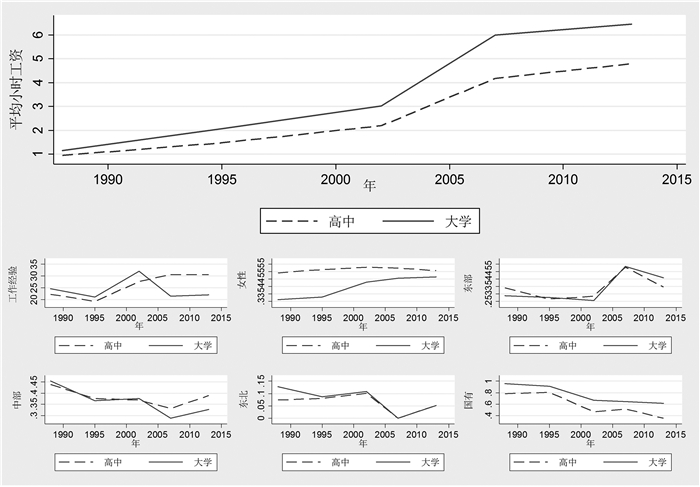

图 1是不同学历各变量均值在各年间的变动情况,反映了不同学历劳动力特征的演化趋势。图 1上半部分是不同学历劳动力的平均小时工资的演化趋势。从图中可以看到,在样本期内,无论是高中学历劳动力还是大学学历劳动力,其平均实际工资均呈上升趋势;但在不同时期,其上升的速度是不一样的。1988-2002年时期,劳动力工资增长平稳,高中学历和大学学历劳动力平均小时工资年增速分别为6%和7%;2002-2007年期间,劳动力工资增长迅速,高中学历和大学学历劳动力平均小时工资年增速分别达15%和16%;2007-2013年期间,劳动力工资增长明显放缓,高中学历和大学学历劳动力平均小时工资年增速分别只有2%和1%。图 1上半部分中实虚线间的差值是大学教育溢价的粗略反映。从图中可以看到,此差值一直为正,在1988-2007年期间,呈逐渐扩大趋势,在2007-2013年期间,呈小幅收敛趋势。

|

图 1 不同学历劳动力特征的演化趋势 |

图 1下半部分是分学历劳动力的个体和工作特征的演化趋势。从图中可以看到,不同学历劳动力的个体和工作特征存在显著差异,且这种差异会随着时间不断变化。如,大学学历劳动力中女性所占比例显著低于高中学历劳动力,但两者的变化趋势不尽相同,样本期内,大学学历劳动力中女性所占比例一直呈上升态势,由样本初期的31%增加到样本末期的47%,增加了16个百分点;而高中学历劳动力中女性所占比例则基本保持不变,样本初期为49%,样本末期为51%。另如,大学学历劳动力中在国有单位就业的比重显著高于高中学历劳动力,且两者均呈显著下降态势,但是两者的差值在不同时期不尽相同,样本初期两者相差17个百分点,样本末期两者相差26个百分点。

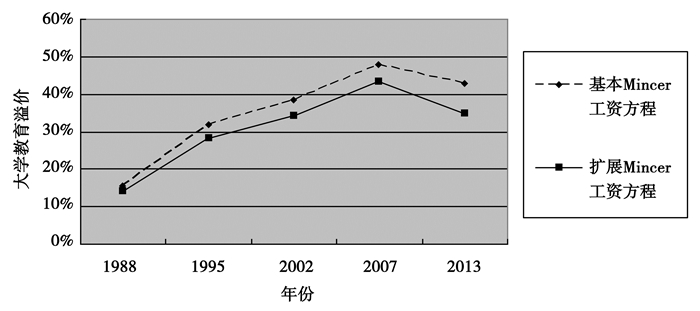

三、中国大学教育溢价的水平及其演化特征表 1是基于Mincer工资方程,使用CHIP各年数据进行OLS回归的结果。表中左半部分的(1)-(5)列分别是使用五个年份的CHIP数据,基于基本Mincer工资方程的回归结果;右半部分的(6)-(10)列则是分别使用五个年份的CHIP数据,基于扩展Mincer工资方程的回归结果。从表 1可以看到,各个回归方程中的大学教育溢价都非常显著,扩展Mincer工资方程回归所得大学教育溢价均比对应的基本Mincer工资方程回归结果要小,但两者的时间趋势却是一致的。根据扩展Mincer工资方程回归结果,在1988-2007年间,中国大学教育溢价一直呈上升趋势,由1988年的14.1%上升到2007年的43.3%,上涨了两倍多,年均增加6.1%;2007-2013年间,中国大学教育溢价呈下降态势,由2007年的43.3%下降到2013年的34.9%,年均下降3.5%。图 2清楚地展示了中国大学教育溢价演化的这一特征趋势。

| 表 1 Mincer工资方程回归结果 |

|

图 2 中国大学教育溢价的演化 |

从表 1右半部分的扩展Mincer工资方程中可以看到,除大学学历外,工作经验、性别、地区和单位所有制性质都对劳动者工资有显著影响。从工作经验变量来看,工作经验对工资的影响一直非常显著,且满足二次函数形式,即在其他条件不变的情况下,工资会随工作经验的增加而逐渐增加,但到达某一转折点后,工资却随工龄增加而逐渐减少;值得注意的是,这个转折点在1988-2002年期间为53岁左右,2007-2013年期间为45岁左右,出现了下降趋势,这反映了互联网产业等新经济在中国经济中日益增大的影响。①从性别变量来看,中国劳动力市场上存在显著的性别歧视,且本世纪比上世纪要严重得多。在其他条件相同的情况下,1988-2002年期间,女性平均小时工资比男性低10%以内,2007-2013年期间,女性平均小时工资要比男性低20%以上。这表明,新世纪以来,中国劳动力市场上的性别歧视在加剧。从地区变量来看,在其他条件相同的情况下,东部地区平均小时工资一直显著高于西部地区,尤其是在上世纪末和本世纪初的二十年中,东部地区平均小时工资均高出西部40%左右;除2007年不显著外,中部地区平均小时工资一直显著低于西部地区;东北地区平均小时工资与西部地区长期无显著差异,但到2013年,前者比后者却显著要低9.3%,这是近年来东北经济低迷的反映。从单位所有制性质变量来看,其他条件相同的情况下,国有单位平均小时工资一直显著高于非国有单位,这是国有单位垄断给员工来带的超额的收益。

① 我们首先根据表 1中的数据计算出转折点处的工作经验年数,再由“年龄+6”得到首职工作年龄,然后将二者相加即得转折点处的年龄,1988年、1995年、2002年、2007年、2013年的转折年龄分别为51岁、52岁、56岁、44岁、46岁。

四、中国大学教育溢价的异质性及其演化特征 (一) 基于自变量的异质性为了考察不同控制变量上的大学教育溢价的异质性,我们根据方程(3)得到加入了各控制变量与大学学历的交互项后的回归结果。表 2是根据回归结果整理得到的工作经验、性别、地区和单位所有制性质的大学教育溢价差异及其演化趋势。①

① 在之前的回归中,工作经验是以离散的工作年限表示的。但在此处,我们根据年龄将不同学历劳动者分为年轻毕业生和非年轻毕业生两组,21-25岁为年轻毕业生,26-60岁为非年轻毕业生。以非年轻毕业生为基组,设置虚拟变量,将其与大学学历进行交互后进入方程(3)进行回归。

| 表 2 异质性回归结果 |

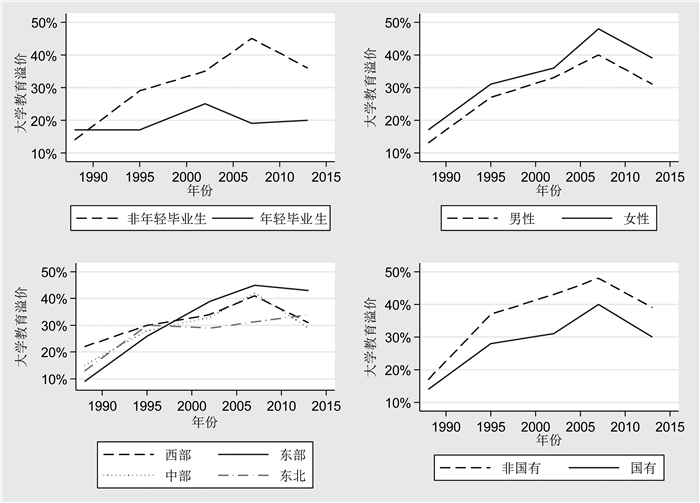

从表 2可以看到,除1988年外,其他年份中,年轻毕业生的大学教育溢价均显著低于非年轻毕业生,尤其是高校扩招后的大学毕业生进入劳动力市场以来的2002-2013年期间,这种差异非常显著。这表明,大学教育更像是一种长期投资,更多的回报在年龄更大的将来。1999年开启的高校扩招,使得劳动力市场上的年轻大学毕业生劳动力迅速增加,从图 3可以看到,2002-2007年期间,年轻毕业生的大学教育溢价出现下降,但此时非年轻毕业生的大学教育溢价仍然保持较快上升势头,这是由于此期间中国经济的强劲增长带来的需求所致。②在2007-2013年期间,由于前期急速扩招带来的年轻毕业生已进入到非年轻毕业生队列,而此期的扩招速度已经放缓,这导致此期间的年轻毕业生的大学教育溢价保持稳定,而非年轻毕业生的大学教育溢价下降。

② 2002-2007年间,中国年度GDP增长率依次为9%、10%、10%、11%、13%、14%,明显高于前后时期的GDP增长率。

|

图 3 大学教育溢价的异质性及其演化(基于自变量) |

从性别异质性来看,除1995年和2002年不显著外,其他年份中女性的大学教育溢价均显著高于男性,从近期的数据看,其高出值在8%左右。这表明,无论从提升女性经济社会发展地位角度来看,还是从提高人力资本投资的效率角度来考虑,提高女性大学入学率,让更多的女性接受高等教育都不失为上策。从图 3可以看到,样本期内,女性大学教育溢价均高于男性且与男性保持着相同的演化态势,两者都在2007年之前保持上升,之后开始下降,这与前述图 2中的中国大学教育溢价的总体演化态势保持一致。

从地区异质性来看,东、中、西部地区的大学教育溢价演化趋势与中国大学教育溢价的总体演化态势相近,均是在2007年发生由升变降的转折;东北地区的大学教育溢价虽然没有出现下降,但自上世纪九十年代中期开始,其增速开始明显放缓,使得其溢价水平值在新世纪初期大幅落后于其他三类地区。中部地区的大学教育溢价水平及其演化,在上世纪九十年代中期之前与东北地区很接近,之后则与西部地区非常接近。在样本期初的1988年,东部、中部和东北地区的大学教育溢价均显著低于西部地区;到了样本期末的2013年,中部和东北地区的大学教育溢价与西部地区已无显著差异,但东部地区的大学教育溢价却已显著高于西部地区,高出比例达40%。①不同地区大学教育溢价的演化差异反映了地区间经济发展和人才吸引力的巨大变迁,东部一骑绝尘,东北过早沦陷、中西部前景堪忧。

① 由表 2回归方程(5)中“大学学历”和“东部×大学学历”变量的回归系数计算而得:

从单位性质异质性来看,除样本初期的1988年和1995年外,在其他年份,国有单位大学教育溢价均显著低于非国有单位。这说明国有单位的收入分配并非完全按市场化原则决定,人力资本在国有单位收入分配中的作用还有待进一步提高。从图 3可以看到,国有单位和非国有单位的大学教育溢价有着相同的演化趋势,均是在2007年发生由升变降的转折,这与前述图 2中的中国大学教育溢价的总体演化趋势相一致。

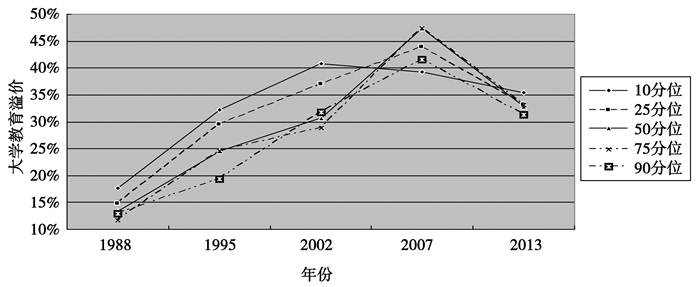

(二) 基于因变量的异质性除了不同个体和工作特征组间的大学教育溢价存在差异外,不同收入群体的大学教育溢价也可能不同。为了考察不同工资分位处的大学教育溢价差异及其演化,我们根据(4)式,在对数小时工资的10分位、25分位、50分位、75分位、90分位共五个分位处进行分位数回归,回归结果如表 3所示。可以看到,在所有年份的所有分位处都存在十分显著的大学教育溢价。

| 表 3 分位数回归结果 |

从表 3和图 4中可以看到,除2007年外,各年中大学教育溢价最高的分位均在10分位处,各年中大学教育溢价最低的分位均在75分位或95分位处。这表明,低分位处的大学教育溢价要于高分位处,高等教育更有利于低收入群体工资的增加。在样本期内,不同分位处的大学教育溢价均是先上升后下降,除最低10分位外,其他分位处的升降转折点都在2007年,这与前述图 2中的中国大学教育溢价的总体演化态势相一致。

|

图 4 中国大学教育溢价的异质性及其演化(基于因变量) |

本文的核心变量是工资和受教育程度。在前文的分析中,因变量是经计算而得的对数小时工资;核心解释变量是归并而得的大学学历虚拟变量。下面,我们将分别改变工资和学历的的度量方式,重做前述回归分析,以检验结论的稳健性。

(一) 以年工资替代小时工资相对年工资,小时工资剔除了工作时间的影响,更能反映边际劳动生产率,是更科学的工资度量方式。我们将CHIP数据中提供的年工资除以计算而得的每年工作时间,得到小时工资。这样做虽然能得到小时工资,但问卷调查得到的工作时间难免存在误差,加上不同年份CHIP数据调查的工作时间又不尽相同(见“数据介绍”部分的介绍),所以计算所得的小时工资难免存在误差。为了检验这种度量误差对本文结论的影响,我们直接采用年工资替代小时工资重做前述各项回归分析,所得结果如表 4、表 5和表 6所示。将表 4、表 5和表 6的结果分别与表 1、表 2和表 3进行对比,可以发现,无论是总体,还是不同特征群组和不同工资分位的大学教育溢价随时间演化的特征趋势都没有发生改变。唯一有变的是,以年工资替代小时工资后,所得相应大学教育溢价普遍变低。这是因为大学学历劳动者的年平均工作时间比高中学历劳动者短,用年工资回归得到的大学教育溢价包含了劳动时间的影响,所得结果会出现负向偏误。①

① 按“数据介绍”部分所述的计算方式,采用CHIP数据计算所得各年高中学历劳动者的年平均工作时间为:1995年2033小时,2002年2216小时,2007年2139小时,2013年2357小时;大学学历劳动者的年平均工作时间为:1995年1964小时,2002年2113小时,2007年2013小时,2013年2211小时。可以看到,各年中,大学学历劳动者的年平均工作时间均比高中学历者要短。CHIP1988中无劳动时间的调查,故无法区分计算两类劳动者的工作时间。

| 表 4 稳健性检验:以年工资替代小时工资(大学教育溢价的演化) |

| 表 5 稳健性检验:以年工资替代小时工资(大学教育溢价的异质性) |

| 表 6 稳健性检验:以年工资替代小时工资(分位数回归) |

前面界定的高中学历包括普通高中、中专和技校,大学学历包括本科和专科。虽然中国的高中、中专和技校的教育年限相同,但三者的培养目标和教学内容却存在很大差异;大学本科不仅比大学专科的教育年限多一年,而且培养质量也要高很多,所以要考虑大学和高中学历范围的不同界定对研究结论的影响。在此,我们缩严大学和高中学历范围的界定,将高中学历界定为普通高中,大学学历界定为本科,重做第三部分和第四部分的回归分析,所得结果如表 7、表 8和表 9所示。将表 7、表 8和表 9的结果分别与表 1、表 2和表 3进行对比,可以发现,无论是总体,还是不同特征群组和不同工资分位的大学教育溢价随时间演化的特征趋势都没有发生改变。唯一有变的是,缩严大学和高中学历范围的界定之后,所得相应大学教育溢价普遍变高。这是因为,一方面,中国普通高中教育的目标是考大学,学生接受的主要是考试技能的训练,相比中专和技校的职业技能训练,普通高中教育对劳动力市场工资的提升相形见绌,将高中学历范围的界定缩小到普通高中之后,势必降低高中学历劳动者的平均工资;另一方面,大学本科的教育年限和培养质量均比专科要高,将大学学历范围的界定缩小到大学本科之后,势必提高大学学历劳动者的平均工资,两者结合的结果就是所得大学教育溢价变高。①②

① 将高中学历劳动者分为两类,一类是普通高中毕业者,另一类是中专和技校毕业者,使用CHIP数据计算两类劳动者各年的平均工资可得,普通高中毕业者实际平均小时工资分别为:1995年1.38元、2002年2.09元、2007年4.34元、2013年4.86元;中专和技校毕业者实际平均小时工资分别为:1995年1.58元、2002年2.38元、2007年4.44元、2013年5.04元。可以看到,各年中,普通高中毕业者的实际平均小时工资均比中专和技校毕业者要低。CHIP1988没有对高中学历进行区分,故无法区分计算两类毕业者的平均工资。

② 将大学学历劳动者分为两类,一类是大学本科毕业者,另一类是大学专科毕业者,使用CHIP数据计算两类劳动者各年的平均工资可得,本科毕业者实际平均小时工资分别为:1988年1.25元、2002年3.6元、2007年7.3元、2013年7.58元;专科毕业者实际平均小时工资分别为:1988年1.06元、2002年2.75元、2007年5.64元、2013年5.81元。可以看到,各年中,本科毕业者的实际平均小时工资均比专科毕业者要高。CHIP1995没有对大学学历进行区分,故无法区分计算两类毕业者的平均工资。

| 表 7 稳健性检验:缩严大学和高中学历范围的界定(大学教育溢价的演化) |

| 表 8 稳健性检验:缩严大学和高中学历范围的界定(大学教育溢价的异质性) |

| 表 9 稳健性检验:缩严大学和高中学历范围的界定(分位数回归) |

能力对工资有正向影响,同时与上大学的概率相关,但能力无法观测,因而成为Mincer工资方程中的遗漏变量,造成内生性,使得大学教育溢价的估计产生偏误。解决此问题的常见方法,一是采用面板或双胞胎数据进行组内差分,二是使用工具变量估计方法,三是在控制变量中加入能力的代理变量(Card,1999)。本文所用的CHIP数据是多个年份的混合截面数据,也无法识别双胞胎,显然不符合第一种方法的要求。使用工具变量方法的关键是找到受教育程度的一个好的工具变量。好的工具变量要求其与受教育程度相关,但与随机误差项不相关。现有文献多利用教育制度的某项特征(如义务教育法的实施、离最近大学的距离、高校扩招等)来构造工具变量。此类工具变量虽然构造精妙,但仍不乏争议。更重要的是,本文的着眼点在于考察大学教育溢价的历史演化,需要计算多个时期的大学教育溢价,数据和研究任务决定了工具变量估计并不可行。所以,我们只有采用第三种方法。

现有文献中常用能力测验分数或家庭背景信息作为能力的代理变量。本文所使用的五个时期的CHIP数据中,只有2002、2007和2013年三个年份数据中有家庭背景信息。我们计算了父母的平均受教育年限,并以此作为个体能力的代理变量,加入扩展Mincer工资方程进行回归,结果如表 10所示。对比表 10和表 1中的(8)、(9)、(10)可以看到,剔除遗漏能力因素的影响后,大学教育溢价出现了下降。但是,中国大学教育溢价的倒U型演化趋势并没有发生改变,其转折区间仍然在2007-2013年期内。①本文的基本研究结论仍然成立。

① 虽然无法针对1988年和1995年数据计算剔除能力偏误后的大学教育溢价,但从表 1和表 10可以看到,即使没有剔除能力偏误,这两年的大学教育溢价也均低于剔除能力偏误后的2002年的大学教育溢价。如果采用同样的方法剔除能力偏误,则这两年的大学教育溢价只会更低,本文的基本研究结论只会得到强化。

| 表 10 大学教育溢价的演化:加入父母受教育年限后的扩展Mincer工资方程 |

事实上,教育变量不仅有遗漏能力导致的内生性问题,还存在着测量误差问题。①前者会导致大学教育溢价高估,后者会导致大学教育溢价低估(Griliches,1977)。两者都不处理的结果往往比只处理内生性问题的结果的偏误更小。正因如此,众多研究教育收益率的比较文献只采用OLS方法进行估计(Psacharopoulos,1994;李实、丁赛,2003;Zhang et al., 2005等)。

① 除1988年外,其他年份的CHIP调查中,除了提问被调查者学历的问题外,还同时提问了被调查者的受教育年限。我们根据学制,将受教育年限转化为相应的教育学历,计算得出教育变量的测量误差比例为:1995年为7.87%,2002年为10.85%,2007年为9.57%,2013年为8.52%,1995-2013年的总体误差比例为9.31%。这与国际上教育变量平均10%的测量误差比例非常接近(Card, 1999)。

1999年开始的高校扩招使得更多低能力者进入了大学,从而改变了不同学历劳动者间的能力分布。高校扩招同时降低了大学学历者和高中学历者的平均能力。两个群体的平均能力差异的变化取决于能力在人群中的分布情况。假设能力为均匀分布,可以证明,如果高校扩招没有改变高中升学率,则高校扩招就不会改变大学-高中毕业生的平均能力差异;如果高校扩招使得高中升学率上升,则高校扩招就会使得大学-高中毕业生的平均能力差异变大。剔除能力影响后,中国大学教育溢价的倒U型趋势只会更加明显,转折点的到来只可能提前,而不会推后。这会更加强化本文的基本研究结论。

(二) 中国大学教育溢价的转折点在哪里?通过CHIP五个年份调查数据的回归分析,我们发现中国大学教育溢价的演化呈现出倒U型特征,在1988-2007年期间呈上升趋势,在2007-2013年期间出现了下降。由于数据所限,我们无法进一步判断倒U型曲线的转折点到底出现在2007-2013年期间的哪一年。为此,我们基于模型(2)的扩展Mincer工资方程,采用完全相同的因变量和解释变量,基于CGSS数据计算了2006-2013年共6个年份的大学教育溢价,结果如表 11所示。从中可以看到,在2006-2010年期间,大学教育溢价仍呈上升趋势,自2010年之后,大学教育溢价开始下降。表 11显示的大学教育溢价的转折点出现在2010年。基于CGSS数据计算的大学教育溢价比基于CHIP数据计算的大学教育溢价稍高,但演化趋势是一致的。

| 表 11 中国大学教育溢价的演化(基于CGSS数据的扩展Mincer工资方程) |

本文利用1988—2013年间的五轮CHIP全国调查数据,估计了中国大学教育溢价水平及其演化趋势。研究表明:中国在各个时期都存在着显著的大学教育溢价,自上世纪八十年代末以来,中国大学教育溢价的演化呈现出倒U型特征,其转折点发生在2007—2013年期间;中国大学教育溢价的水平存在异质性,非年轻毕业生、女性、东部地区、非国有单位、低工资分位的劳动者的大学教育溢价更高;中国大学教育溢价演化的倒U型趋势特征不存在异质性,其对不同特征组和工资分位的劳动者均普遍成立。本文的基本研究结论对我国的高等教育政策和大学就业政策有重要的启示意义。

在1988—2007年间,中国大学教育溢价一直呈上升趋势,即使是高校扩招后的大学毕业生进入劳动力市场后的2002—2007年间也是如此。在2007—2013年期间,中国大学教育溢价出现了下降趋势,但是溢价水平仍然较高,2013年的大学教育溢价虽然比2007年低,但仍然高于2002年以及之前的所有年份。中国劳动力市场在高校扩招后出现的这种类似美国上世纪八十年代以来所呈现的大学教育劳动力“量价齐升”的现象,是劳动力市场需求的强劲拉动和相关制度改革的有效推动所带来的结果。这充分否定了对中国1999年开启的大规模高校扩招政策的质疑。高校扩招后,大学生整体的相对就业状况并没有变糟,反而变得更好。那些存在就业困难的大学生,如果他们没有上大学,那么其就业状况只会是更糟。解决大学生就业问题的根本出路不是因噎废食地停止高校扩招,而是要在需求侧和制度侧下功夫,继续优化产业结构、推进产业升级,继续改革劳动力市场制度、促进各类劳动力的自由流动。

虽然大学教育溢价在扩招后保持了不错的上升势头,但是在2007—2013年期间仍进入了下降通道,这需要引起重视。这既是多年扩招大学毕业生供给的累积效应,也是产业升级和劳动力市场改革放缓的信号显示。大学教育劳动力供给的增加为产业升级准备了高素质的人才资源,为劳动力市场的进一步改革增添了动力,彼此之间是互为因果的内生关系,提高整体人力资本的高校扩招政策不应该停止。但是,在当前中国经济增速放缓和改革困难的情形下,继续高校扩招有进一步加剧大学教育溢价下降的风险(进而产生负向的人力资本投资激励),解决之道唯有提升高等教育质量。一方面,政府要进一步加大高等教育的投入,尤其要加大对非重点院校和欠发达地区高校的经费投入;另一方面,要加大高等教育管理体制改革,扩大高校办学自主权,让高校立足自身特色和市场需求办学,在就业市场竞争中提升人才培养质量。

| [] |

董直庆、王芳玲、高庆昆,

2013, “技能溢价源于技术进步偏向性吗”, 《统计研究》, 第 6 期, 第 37–44 页。 |

| [] |

董直庆、蔡啸、王林辉,

2014, “技能溢价:基于技术进步方向的解释”, 《中国社会科学》, 第 10 期, 第 22–40 页。 |

| [] |

何亦名,

2009, “教育扩张下教育收益率变化的实证分析”, 《中国人口科学》, 第 2 期, 第 44–54 页。 |

| [] |

李实、丁赛,

2003, “中国城镇教育收益率的长期变动趋势”, 《中国社会科学》, 第 6 期, 第 58–72 页。 |

| [] |

李雪松、赫克曼,

2004, “选择偏差、比较优势与教育的异质性回报:基于中国微观数据的实证研究”, 《经济研究》, 第 4 期, 第 91–99 页。 |

| [] |

刘泽云,

2015, “上大学是有价值的投资吗”, 《北京大学教育评论》, 第 4 期, 第 65–81 页。 |

| [] |

龙翠红,

2017, “中国的教育回报率是如何分布的?——基于分位数回归的实证分析”, 《经济经纬》, 第 4 期, 第 135–140 页。 |

| [] |

罗楚亮,

2007, “城镇居民教育收益率及其分布特征”, 《经济研究》, 第 6 期, 第 119–130 页。 |

| [] |

宋冬林、王林辉、董直庆,

2010, “技能偏向型技术进步存在吗?——来自中国的经验证据”, 《经济研究》, 第 5 期, 第 68–81 页。 |

| [] |

孙志军,

2013, “高校扩招使得个体就业状况更糟糕吗”, 《北京师范大学学报(社会科学版)》, 第 2 期, 第 108–115 页。 |

| [] |

王海港、李实、刘京军,

2007, “城镇居民教育收益率的地区差异及其解释”, 《经济研究》, 第 8 期, 第 73–81 页。 |

| [] |

吴要武、赵泉,

2010, “高校扩招与大学毕业生就业”, 《经济研究》, 第 9 期, 第 93–108 页。 |

| [] |

邢春冰、李实,

2011, “扩招大跃进、教育机会与大学毕业生就业”, 《经济学季刊》, 第 4 期, 第 1187–1208 页。 |

| [] |

杨蕙馨、王海兵,

2015, “中国教育收益率:1989-2011”, 《南方经济》, 第 6 期, 第 1–18 页。 |

| [] |

姚先国、方昕、张海峰,

2013, “高校扩招后教育回报率和就业率的变动研究”, 《中国经济问题》, 第 3 期, 第 3–11 页。 |

| [] |

于洪霞,

2014, “生命周期偏误、终身收入与中国教育收益率的估计”, 《管理世界》, 第 12 期, 第 51–61 页。 |

| [] |

Acemoglu D., Autor D., 2011, "Autor, Skills Tasks and Technologies:Implications for Employment and Earnings". Handbook of Labor Economics, 4(b), 1043–1171.

|

| [] |

Autor D. H., Katz L. F., 2008, "Kearney M S. Trends in U.S. Wage Inequality:Revising the Revisionists". Review of Economics and Statistics, 90(2), 300–323.

DOI:10.1162/rest.90.2.300 |

| [] |

Azam M., 2009, "India's Increasing Skill Premium:Role of Demand and Supply". IZA Discussion Paper(No.3968.).

|

| [] |

Card D., 1999, "The Causal Effect of Education on Earnings". Handbook of Labor Economics, 3(a), 1801–1863.

|

| [] |

Crivellaro E., 2014, "College Wage Premium over Time:Trends in Europe in the Last 15 Years". Working Paper.

|

| [] |

Goldin C., Katz L., 2008, "The Race between Education and Technology", Cambridge: Harvard University Press.

|

| [] |

Griliches Z., 1977, "Estimating the Returns to Schooling:Some Econometric Problems". Econometrica, 45(1), 1–22.

DOI:10.2307/1913285 |

| [] |

Gropello E. D., Sakellariou C., 2010, "Industry and Skill Wage Premiums in East Asia". World Bank Policy Research Working Paper.

|

| [] |

Gutierrez C., 2012, "Trade and Technology:Decomposing the Rise of the Skill Premium in the Colombian Manufacturing Sector". Working Paper.

|

| [] |

Kawaguchi D., Mori Y., 2014, "Winning the Race against Technology". Working Paper.

|

| [] |

Parro F., 2013, "Capital-Skill Complementarity and the Skill Premium in a Quantitative Model of Trade". American Economic Journal:Macroeconomics, 5(2), 72–117.

DOI:10.1257/mac.5.2.72 |

| [] |

Psacharopoulos G., 1994, "Returns to Investment in Education:A Global Update". World Development, 22(9), 1325–1343.

DOI:10.1016/0305-750X(94)90007-8 |

| [] |

Verhoogen E. A., 2008, "Trade, Quality Upgrading and Wage Inequality in the Mexican Manufacturing Sector". Quarterly Journal of Economics, 123(2), 489–530.

DOI:10.1162/qjec.2008.123.2.489 |

| [] |

Zhang J. S., Zhao Y. H., Park A. and Song X. Q., 2005, "Economic Returns to Schooling in Urban China, 1988 to 2001". Journal of Comparative Economics, 33(4), 730–752.

DOI:10.1016/j.jce.2005.05.008 |

| [] |

Zou W., Liu L. and Zhuang Z. Y., 2009, "Skill Premium, Biased Technological Change and Income Differences". China and World Economy, 17(6), 64–87.

DOI:10.1111/cwe.2009.17.issue-6 |