在东方情境下,家族企业具有重要的社会经济地位,其创新创业问题受到社会各界的广泛关注。已有关于家族企业创新的研究主要从家族涉入(De Masis,2013)、企业家个人特质(窦军生、贾生华,2008)、家族企业特征(李婧等,2016)等方面入手,聚焦于家族企业与家族涉入层面,对家族特征的关注不够充分。家族企业作为家族单位(family unit)与企业单位(firm unit)的结合体,其家族组织特征存在异质性(陈士慧等,2016),并对家族企业有着深入的影响。同时,经典的三环模型(Gersick,1997) 也表明家族企业关系比较复杂,家族企业系统是企业、所有权、家庭等三个独立而又相互交叉的子系统,家庭因素作为家族企业逻辑链条的最前端,应是家族研究的出发点。基于此,本文尝试从家族企业内部特征入手,以组织创造力衡量家族企业的创新能力,构建起家族-家族涉入-家族企业这一完整的分析框架,探索家族企业中的家族因素对家族企业创新的具体影响。

在家族对家族企业多重影响因素中,家族关系是最能表征家族影响性质的概念(Olson et al., 1997)。基于不同的理论视角,部分文献对此问题进行过探讨。例如,Dyer et al.(2008) 的研究表明,高开放性的家庭沟通模式提高了组织的机会识别能力。陈士慧等(2016) 发现,出于家族与个人利益一致性的考量,家族的凝聚力和适应力强度分别与家族企业创新具有倒U型、正相关关系。然而,虽然现有研究已经关注到家族凝聚力的作用,但其仍侧重情感凝聚力方面。与之相对的,家族成员在认知上的一致性程度,即家族认知凝聚力,尚少被主流研究关注,其之于家族涉入与企业后果的影响亦有待实证检验。

进一步地,作为家族单位(family unit)与企业单位(firm unit)的交叉(杨学儒、李新春,2009),家族涉入表征了家族对家族企业影响的中间路径。但在以往研究中,对家族涉入的考察多聚焦于所有权和管理权两方面(如,陈凌、王昊,2013;陈凌、陈丽华,2014;梁强等,2013),对家族施加于企业的文化影响关注甚少。事实上,作为另一种形式的家族涉入,家族对企业的文化承诺同样十分重要(Klein et al., 2005)。经验证据也支持了上述观点,例如,Björnberg and Nicholson(2007)的研究结论显示,家族文化作为一种独特资源,能够帮助企业在高动态竞争的市场中取得持续性优势。根据Sirmon and Hitt(2003) 的研究,具有高文化承诺感的家族成员更愿意投入资金、人力等“耐心资本”。此外,Zahra et al.(2008)也认为,承诺感高的家族成员更容易产生对组织目标和任务的支持以及情感依附。以上证据显示,家族对企业的承诺感应认知凝聚力与组织创造力的中间环节,可以作为家族内部特征的具体作用路径,通过改变家族成员的态度,进而影响包括创造力在内的家族企业能力。

当下,大批家族企业正处于代际更迭的大潮之中,构成了现阶段家族企业研究不可忽视的重要情境因素(何轩等,2014)。对于该问题,现有研究主要立足企业视角,聚焦所有权或管理权的代际传递及其后果,而对于立足家庭视角的代际互动关系少有关注。诸多研究证实,家族代际互动关系深刻影响家族气氛与后代行为特征,进而作用于家族的传承效果。Goldberg(1996) 的研究表明,在任者和继承者的关系质量与企业成功传承有很大关系。相似的,Bames and Herhon(1976) 也证明在任者和继承者相互尊重、理解和支持的关系有利于建立良性的信任与反馈机制,从而有助于代际传承的进行。Churchill and Hartten(1987) 的研究则表明,家族和睦有利于共同愿景的建立,从而有助于吸引下一代进入企业(Chrisman,1998)。通过以上研究我们推测,代际关系作为一种情境因素,作用于认知凝聚力对组织创造力的影响。

针对上述问题,本研究通过对全国中小型家族企业的调研,收集了159家中小家族企业的相关数据,跨越家庭与组织的边界,首先检验了家族认知凝聚力、家族承诺感以及组织创造力的依次关系,其后检验了代际权威和代际关注对于家族认知凝聚力与家族承诺感之间关系的调节作用。本文主要贡献在于:(1) 从家庭内部特征入手关注组织创造力问题,将家族本身特征、家族涉入方式与组织能力三者结合起来,建立起家族-家族涉入-家族企业的完整研究路径,增加了家族企业研究的深度;(2) 关注家族层面代际关系而非企业层面的传承行为对家族-企业关系的影响,其结果与对策更有助于家族从根本上思考家庭教育模式与传承策略,为“家业长青”研究提供了新的方向。上述结论拓展了家族企业创新创业领域的研究宽度,并为后来者指出了潜在的发展方向。

二、理论分析与假设提出 (一) 家族认知凝聚力与家族承诺感家族对企业的涉入方式及程度,往往受到家族本身特征的影响。具体而言,家族对企业的文化承诺,会受到家族认知凝聚力的影响。相对于传统意义上的凝聚力,认知凝聚力强调其形成基于家族成员内部一致的价值观,它是指家族成员间基于一致愿景和目标,彼此紧密联系并共同努力的程度,而并非仅仅依赖于情感联系和依赖(Björnberg and Nicholson, 2007)。根据Carlock and Ward(2001)的界定,家族承诺感可以分为三个维度:个人的信念及其支持组织的目标和愿景的程度、为组织作出贡献的意愿、以及与组织建立持久关系的意愿。基于此,本文探讨家族认知凝聚力对家族承诺感三个维度的具体影响。

首先,高水平的家族认知凝聚力,可以促进其内部均衡,进而影响家族成员为企业奉献的动机。家庭成员的认知凝聚力水平越高,越容易形成良好和睦的家庭氛围,从而正向作用于家族内部均衡。根据家庭系统理论(Olson et al., 1983),家庭是一个开放、复杂、互动和有层次的系统。在家庭内部,家庭成员努力保持均衡状态,以应对外部可能的冲击与挑战。其中,认知凝聚力是家庭系统的重要影响因素,在高认知凝聚力情境下,家族成员间有接近的价值观、相似的待人接物态度以及共同的信仰(Björnbergrnberg and Nicholson, 2007)。上述认知层面的一致性,可以正向作用于良好的人际互动和信息传递(Gawronsk et al., 2005),并促进家庭氛围的改善(Chuang,2005)。进一步地,家庭内部氛围会产生溢出效应,使家族员工努力实现工作与家庭的平衡,从而正向促进成员对家族及企业的奉献动机。Jaskiewicz et al.(2017)等指出家庭氛围和谐时,家族成员会把更多的精力投入到工作中,从而实现工作与家庭的平衡,而工作-家庭平衡会使个体对工作产生正向情感倾向,并作出正面的行为反应,这将使个体更努力工作以回报从工作中获得的收益(王晶等,2010)。Neill et al.(2009)也通过实证研究指出,组织层面良好的工作-家庭气氛对低级别经理的组织承诺感产生正向影响。

其次,家族成员认知的高一致性,还会提高家族价值观在代际之间的传递质量,进而影响家族与企业互动关系的持续性。在家族内部,认知凝聚力作用于价值观传递的路径有以下两条:第一,高认知凝聚力有助于塑造家族长辈的领导力,使长辈价值观可以通畅的传递至晚辈。具体而言,家族企业中基于共享价值观而形成的的领导力可以减少内部冲突,从而提高领导效能(Prilleltensky,2000),使得价值观得以顺利传达。第二,高认知凝聚力也有利于提高家族晚辈对长辈价值观的理解和接受。在高凝聚力的环境中,家庭信念明确而深入人心,家族规范得到大多数家庭成员的理解,家族企业中的家庭成员倾向于支持组织的目标及愿景,增强了其与组织建立持久关系的意愿(Jaskiewicz et al., 2017)。另外,在家族实践中,高凝聚力家族中的家族成员往往倾向于集体行动,比如经常组织集体聚会、定期召开家族理事会(窦军生等,2009),等等。这些措施有助于促进成员对于家族共享价值观的理解和接受(Jaffe,1991)。进一步地,上述高质量的代际价值观传递,有利于家族长辈创业精神的代代相承,并将家族单位与企业单位紧密联结。在此情况下,后代成员更可能认同其前辈的创业愿景,并将家族企业当作是家族本身的延伸,而非仅仅是一份财产。例如,李新春等(2008)指出基于家族共同价值观和理想,家族企业家通过制度创新与文化创新培育产业创新、内外部网络构建等战略创业行为,从而实现创业精神的家族传承与跨代际持续发展,使家族企业得顺利延续。Jaskiewicz et al.(2015)也指出,基于共同认知的家族长辈创业遗产的传递,在亲子代之间搭建起桥梁,培育了家族下一代的创业精神及创业行为,这也增强了其对家族企业建立长期联系的意愿。

最后,家族的认知凝聚力还会促进成员的家族性利他主义行为,进而增加其支持组织愿景的倾向。一方面,家族成员中高认知凝聚力巩固了家族内部共同的信念,使利他主义得到加强。具体来说,家族成员中的利他主义除了经由先天的行为基因遗传获得外(Wilson,1975),亦可通过后天共同信念的建立与持续互动得到加强(徐萌娜、周生春,2008)。高认知凝聚力情境下,家族的成员分配大量时间共同工作和生活,具有高度信任和默契,易于形成共同认可的价值观和行为规范(陈士慧等,2016),往往表现出利他主义的行为取向。例如,程德俊和王蓓蓓(2011) 指出,组织关系越紧密,个人越倾向于将组织作为内群体,就越可能投入更多的努力,最终形成高水平利他主义。另一方面,基于认知一致而形成的家族性利他主义进一步强化了成员支持家族长期目标及愿景的意愿。利他主义使家族成员相互体谅、彼此关爱,培养了家族成员对家庭以及家族企业的忠诚和承诺,进而促进家族成员更加支持组织愿景(Schulze et al., 2003)。同时,通过家族性利他主义行为实施,可以在形成紧密家族成员间关系的同时强化家族成员对企业的认同,进而增进家族成员对家族企业愿景的支持(许永斌、惠男男,2013)。

综上所述,提出以下假设:

假设1:家族认知凝聚力越高,家族对企业的承诺感越强。

(二) 家族承诺感与组织创造力组织创造力作为组织长期生存发展的必要前提因素,受到学术界的广泛关注。已有研究证明,组织的高创造力对企业创业导向(May and Chania, 2015)、组织变革(Maimone and Sinclair, 2014)等都有显著的预测作用。在家族企业背景下,家族对企业的文化承诺也会对组织创造力产生影响。

首先,在高家族承诺情况下,家族成员更愿意与组织建立持久关系,这为家族企业提供了创造力培育所需的较充裕时间周期。家族成员对企业的承诺水平越高,就越倾向于与企业保持长期关系。Stonerd et al.(2011) 的实证研究显示,组织成员对组织的认同有助于其提升对于各类角色外行为的偏好,组织公民行为就是其中之一。在家族企业中,怀有中心公民认知的员工将倾向于表现出长期的组织公民行为,而员工获得的内在激励将会正向作用于两者间的关系,使员工表现出更强烈的为组织作出长期贡献的意愿。其次,家族成员的长时间视野会促进企业创造力的提升。一方面,高层管理者的长期导向可以帮助企业获取和组合更多的资源,并发展战略资源以支持和提升组织机制与流程的效能,提升组织的资源柔性(刘新梅等,2017)。而资源柔性的提高保证更多的战略资源流向创造性新产品开发过程并增强企业把握市场机会的能力,进而加快企业资源向创造性新产品的转化(Wang and Bansal, 2012)。另外,家族对企业的承诺有助于家族明确传承后的愿景和发展战略(张书军等,2007),使企业内部增进对组织长期目标、战略的共识,增强组织内部知识共享的动机(Rynes,2005),促进家族企业高管与员工的沟通及良好关系的建立,从而增益企业内的组织学习行为(杨建君、徐国军,2016),进而影响企业成员为组织提升创造力的意愿(Shalley et al., 2004)。

其次,高家族承诺可以缓解企业代理问题,表现为降低家族代理人对于风险的敏感程度,进而使其更有意愿参与诸如技术创新等的创造性活动。一方面,高家族承诺强调家族成员为组织作出贡献的意愿。此时,家族成员会将组织发展置于更重要的位置,其自身代理人属性所导致的风险厌恶特征削弱。Chirico and Francesco(2008)认为,家族企业中情感承诺水平高的员工将个人价值与组织目标相统一,更有意愿超越工作职责的界限,为组织发展付出额外的努力。在其实现组织与个人双重目标的过程中,容易表现出较高的风险承担意愿(Chen and Francesco, 2003)。另一方面,较低的风险厌恶特征有助于创新决策的制定与创造力的形成。Praag and Cramer(2011)以丹麦的5800学生为研究对象,通过实证研究指出,个人的风险倾向会影响其创业意愿,其中,风险偏好者往往有更强的创业意愿。另外,投资于创造性的工作伴随着一定的风险,而组织对风险的包容,能消除员工的心理顾虑,使员工不必担心创新失败带来的消极影响,从而使得组织成员专注于创造新想法并付诸实践,提升组织创造力(刘超,2013)。

再次,在家族承诺较高的家族企业,持续奉献的动机巩固了家族控制人与家族员工之间的信任关系,形成了提升创造力所需的组织基础。家族对企业的高承诺感,会促进家族所有者与一般家族雇员之间的信任气氛。宝贡敏、钱源源(2011)证实,基于对组织目标认同而形成的情感性忠诚以及基于义务遵守而形成的规范性忠诚,将正向作用于组织内的知识分享式帮助行为和问题解决式帮助行为。组织内的帮助行为不仅提升了组织整体的能力也促进了成员间感情的交流,有利于促进组织成员间信任关系的建立(Dejong,2007)。此时,高信任的组织氛围,会促进成员情绪的改善与组织文化的构建,进而作用于组织创造力的提高(Zhou and George, 2001)。例如,Cooke and Wills(1999) 从员工间以及员工与高管间的关系出发,证实组织成员间良好关系、彼此信任和共同目标有利于组织创造力的提升。周广肃等(2015)指出家族企业中人际信任可以产生促进合作、增进信息流通、形成社会网络等积极作用,进而增加家庭决定进行创业的机率。

综上所述,提出以下假设:

假设2:家族对企业的承诺感越强,组织创造力越高。

(三) 家族承诺感在认知凝聚力与组织创造力间的中介作用作为家庭风格的结构性因素,认知凝聚力除了可以直接影响组织创新外(陈士慧等,2016;Joo et al., 2012),亦可通过作用于家族承诺来提升组织创造力。Björnbergrnberg and Nicholson(2007)指出,家庭内部的凝聚力积极改善了家庭内部氛围,而家族积极和睦的氛围除了提高家庭成员的承诺外,还会扩散至其他非家族成员(Barsad,2002),使全体员工感受到支持性的情景因素,提高并激发员工进行创新的意愿与动机,进而增强了整个组织的创造力(George and Zhou, 2007)。另外,以往研究指出,家族承诺作为家族与企业两个主体间的交互部分(Chua,1999;陈志军等,2016),是家族对企业施加影响的重要通道之一(James et al., 2012)。根据本研究假设H1和H2,良好的认知凝聚力能有效提升家族对企业的文化承诺,而提升了的家族承诺感将对组织创造力产生积极的促进作用。

基于此,提出以下假设:

假设3:家族承诺感在家族认知凝聚力和企业的组织创造力之间起中介作用。

(四) 代际风格在认知凝聚力与家族承诺感中的调节作用代际传承是影响家族企业创新的重要因素(Jaskiewicz et al., 2015;李新春等,2015;Litz and Kleysen, 2001)。以往研究较多关注家族所有权或管理权等,如家族内部的代际转移及其后果(魏志华等,2014)。与之不同,本文将研究视角前置,聚焦于家族内部的代际关系风格,探索其作为情境因素对于组织创造力的间接作用。区别于非家族企业,家族企业的家庭和企业具有共同的身份认知与成长历史,进而构成彼此嵌入的一体化体系(Aldrich and Cliff, 2003)。家族对家族企业多重影响因素中,家族关系是最能表征家族影响性质的概念(Olson et al., 1997)。而代际关系是家庭内部最为直接的关联纽带,其中的代际权威与代际关注代表了两种不同风格的代际关系(Björnberg and Nicholson, 2007),本文拟从家庭内部视角考察他们对认知凝聚力与家族承诺间正向作用的影响。

根据Björnberg and Nicholson(2007)的观点,代际关注描述了家族长辈对晚辈呵护和关注的程度,本文认为代际关注通过作用于家族内部价值观传递和利他主义,进而增益认知凝聚力与家族承诺间的正向关系。如前文所述,家族内部的高认知凝聚力通过影响家族内部均衡,进而左右家族成员的奉献动机。而高代际关注情境增进了家族内部的沟通,有利于家庭和谐气氛的塑造,从而促进了家族内部的均衡。具体而言,在高代际关注情境中,长辈关注晚辈的诉求、注重和晚辈的沟通并对晚辈的目标持支持态度(Björnbergrnberg and Nicholson, 2007),有利于家族代际的沟通。沟通在家庭内部起着关键作用(Michael-Tsabari and Weiss, 2013),公开频繁且一致性的沟通对于健康的家庭关系和情感纽带的稳固至关重要,它鼓励所有家庭成员自由参与关于各种主题的互动(Koerner and Fitzpatrick, 1997),避免了代际间的强制性策略,改善了家庭内部气氛(Shearman and Dumlao, 2008)。例如,Whiteside et al.(2011) 的研究发现,那些强调分享权力、合作和自由沟通的家族企业往往很少有破坏性的人际冲突,内部氛围比较和谐。另外,家族价值观的代际传递是认知凝聚力作用于家族承诺的有效路径,而代际关注会促进家族价值观的高质量传递。高代际关注情境下,父母关心子女,晚辈也愿意奉献更多的时间陪伴长辈,家族氛围和睦,有利于代际团结气氛的形成(Jaskiewicz et al., 2017),这增加了家族晚辈的自我效能(Silverstein and Bengtson, 1997),有利于其习得长辈的创业精神等价值观念并影响他们的职业选择(Kim,2006),使家族成员更愿意留在家族企业工作,进而使创业精神在家族企业中得以延续。除此之外,代际关注较高的情境下,家族传承更加顺利,也为家族价值观的传递创造了良好的内部条件。例如,许永斌、惠男男(2013)指出,代际团结可以使家族代际间关系融洽、沟通顺畅,内部冲突减少,进而使家族内部情感成本减少,家族间情感价值增加,提高了晚辈的接班意愿以及代际传承的成功率。这也为家族价值观的传递创造了稳定的内部条件(Lambrecht,2005)。

|

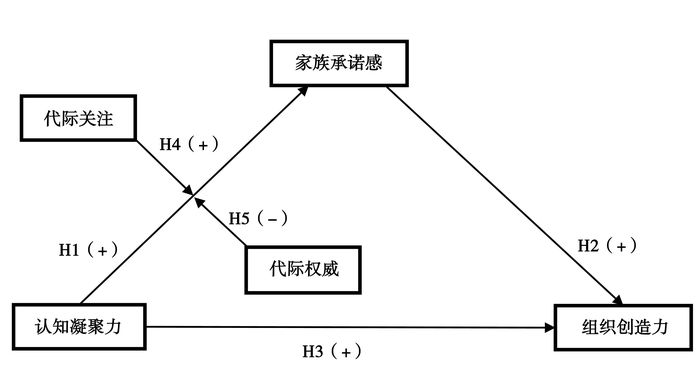

图 1 理论模型 |

综上所述,提出以下假设:

假设4:代际关注水平越高,家族认知凝聚力对家族承诺感的正向影响越强。

代际权威是一种家族长辈为晚辈制定规则并拥有绝对话语权的代际关系风格(Björnberg and Nicholson, 2007),它可通过作用于家族内部均衡与利他主义,影响认知凝聚力与家族承诺间的正向关系。代际权威对认知凝聚力对家族承诺感之间关系的作用路径主要有以下两条。第一,代际权威不利于家族内部均衡氛围的塑造,进而影响认知凝聚力与家族承诺感之间的正向关系。代际风格是家族内部氛围的重要影响因素(Barnett,2010),若家族中代际关系的主要体现为权威模式,即长辈制定家族内部的规则,长辈的权威不容质疑,则其家庭内部氛围更加僵化、封闭,不利于亲子代良好关系的建立(Lawson and Brossart, 2004)。在极端情况下,这种压制和过度控制的风格可能会导致家庭成员的不满(Walsh,1998),影响家族内部的和谐氛围。第二,代际权威通过负向作用于家族利他主义,进而影响认知凝聚力对家族承诺的积极效应。徐萌娜、周生春(2008)指出,家族利他主义可以细分为双向利他主义和单向利他主义,两者的本质区别在于委托人和代理人的道德观、价值观是否一致。其中,单向利他主义是指家族企业主单方面对家族员工表现出来的利他主义,这种现象在亲子代之间表现的更加明显。高代际权威特征下,家族企业主(亲代)与家族员工(子代)之间有可能发生严重的道德观和价值观冲突,子代有可能对亲代的利他主义行为毫不领情,或者认为是理所应当。上述潜在冲突不利于家族利他主义积极作用的实现,甚至会产生不良的影响。另外,在权威型关系下,家族权力更可能集中于少数成员手中(Jaskiewicz et al., 2017),权力的过度集中将产生一系列问题(贺小刚等,2011)。例如,利他主义将会决定企业主对家族管理者的态度和管理方式(Lubatkin et al., 2005),而由于非经济动机的存在,家族成员可能会采取一些于己于人都不利的行为,易于激发家族间内部矛盾,进而对家族和企业产生负向影响。

综上所述,提出以下假设:

假设5:代际权威的水平越高,家族认知凝聚力对家族承诺感的正向影响越弱。

三、研究设计与样本选择 (一) 样本选择与数据收集本文数据来源于2016年一次针对全国中小型家族企业的问卷调研,包括企业、家族和员工三个层面,每家企业发放3种6份问卷。其中,企业(企业家)层面1种1份,由家族所有-经营者(Family Owner-Manager)填写;家族层面问卷1种2份,其中一份由家族所有-经营者填写,另一份由其近亲属员工填写;员工层面问卷1种3份,由企业中随机选择的三名员工分别填写。

为了避免同源误差的影响,本文中自变量、因变量、中介变量以及调节变量的测量问卷由不同的成员填写。其中,认知凝聚力(CC)、代际关系风格问卷(IAU、IAT)由家族成员报告,组织创造力(OCR)问卷由家族企业员工填写,家族承诺感问卷由家族企业所有-经营者填写。除此之外,我们在调研过程中向参与者承诺保证问卷的匿名性,并通过随机调整题项的顺序等来进一步削弱同源误差的影响, 以便尽量保证所获数据的可靠性和客观性。

在问卷回收阶段,共获得180套调研问卷。经考察缺失项、反向问题,并综合考虑调研员对调研过程的反馈,剔除21套质量欠缺的问卷,最终得到159套954份问卷,成为本文研究样本。具体言之,样本企业涵盖山东、浙江、广东等16个省(市、直辖区),其中样本企业来源前三名的省级行政区分别为山东省(78份)、浙江省(14份)、广东省(12份);从所处产业类型来看,样本企业涵盖了农林牧渔业、建筑业、软件信息和服务业等12个行业,且各行业分布较均匀,能较好的反映各地各业的普遍情况。根据国家统计局印发的《统计上大中小微型企业划分办法》的相关标准,样本企业中,80%为为小型企业,剩余20%为中型企业。在家族涉入企业的6个包括CEO、财务总监等关键控制职位中(Kim and Gao, 2014),样本企业平均可控制3.31个。上述两点说明,本文选取的样本企业规模符合预期,且“家族性”较强,符合中小型家族企业的调研初衷。

(二) 变量测量 1. 被解释变量组织创造力(Organizational Creativity,OCR)。组织创造力作为一个整体变量,关注组织氛围、冲突和信任等组织过程、组织特征等因素对创造力的影响,主要从新颖性和有效性两个维度来衡量(孙永磊等,2016)。本文借鉴Amabile et al.(1996)的研究结果,并使用孙永磊等(2016)的测度量表,使用6题项量表测度组织创造力。经典题项有“组织中经常会产生新颖的想法”、“我们经常会花费时间讨论想法的实用性”、“如果组织认可我们的想法,就会给予适当奖励”等。该变量的信度值α=0.81。该变量由员工报告,并取其均值。

2. 解释变量认知凝聚力(Cognitive Cohesion,CC)。认知凝聚力是本文最重要的变量之一,主要借鉴Björnberg and Nicholson(2007)的做法,在剔除解释力不满足要求的题项后,共得到6个测量题项,采取个题项的李克特5点量表。经典题项如“在您的家族(庭)内,成员深深的关心彼此”、“在您的家族(庭)内,成员彼此支持”、“在您的家族(庭)内,成员很自豪成为其中的一份子”,等等。该变量的信度值为α =0.76。该变量由家族成员报告。

家族承诺感(Family Culture,FC)。家族承诺感意为家族对于企业的文化承诺,其作为家族涉入三个维度之一,关注家族中的文化特征。本文采用Klein et al.(2005) 的测量方法,在剔除解释力不充分的题项后,使用6个题项的李克特5点量表测度家族承诺感。其经典题项包括:“您的家族(庭)成员能感到对企业的忠诚感”、“您的家族(庭)成员很自豪于告诉别人他们是企业的一份子”、“您的家族(庭)成员的价值观与企业价值观相近”等。该变量的信度值为α= 0.74。该变量由家族所有-经营者报告。

代际关系风格(IAU、IAT)。借鉴Bray et al.(1984)的划分方法,将家庭中的权威现象划分至代际关系中,采用代际权威(Intergenerational Authority)和代际关注(Intergenerational Attention)两个维度衡量代际关系。上述变量由家族成员报告。

代际权威(Intergenerational Authority,IAU)。引用Björnberg and Nicholson(2007)的测量方法,采用7个题项的李克特5点量表。经典题目包括“我的家族,晚辈常试图确认长辈的想法”、“我的家族,我们需要服从长辈的意思”、“在我的家族,长辈制定规则”,等等。该变量的信度值为α= 0.73。代际关注(Intergenerational Attention,IAT)的测量同样引用Björnberg and Nicholson(2007)的测量方法,采用7个题项的李克特5点

量表,其中的经典题目包括“在我的家族,长辈关心晚辈的活动”、“在我的家族,长辈关心晚辈的福利”、“在我的家族,我们认为晚辈应自己管好自己的利益”,等等。该变量的信度值为α= 0.80。

3. 控制变量为进一步排除其他因素的影响,借鉴前人研究,本研究共选取了6个控制变量。由于企业规模可能会对组织创造力产生影响(Ernst,1998),将企业规模列为控制变量,并取员工数与100的商作为变量的值。考虑到企业的所处发展阶段可能影响组织创造力(耿紫珍等,2012),在模型中将他们列为控制变量,并采用尹珏林(2012)等方法,将样本企业划分为新创企业与成熟企业,分别赋值0和1。家族管理作为家族涉入的一个维度,会对企业的创新导向以及技术创新产生影响(蔡地等,2016),故列为控制变量。社会网络作为协调、影响家族公司治理内控关系的一个重要工具,对企业的创新过程与结果会产生影响(冯军政等,2016),列为控制变量。家族股权占比表述了整个家族拥有企业股权的比例,家族一股独大的情况下,家族企业可能更看重长期利益从而重视创造力的培育(顾露露等,2017),会对研究中变量产生影响,列为控制变量。人力资源灵活性是企业通过人力资源管理,包括提高员工知识、技能以及改变员工行为等来提高企业及时、有效适应内外部多变环境的能力(Milliman,1991),不仅有助于提高企业的环境适应性,也为企业的创业决策提供了一定的保障,从而对企业的创新创业行为产生影响,故列为控制变量。

| 表 1 变量描述表 |

在第一阶段,本文将检验认知凝聚力与家族承诺感、家族承诺感与组织创造力之间的关系,以及家族承诺感在认知凝聚力与组织创造力之间的中介作用。

首先,为了检验认知凝聚力对家族承诺感的影响,本文构建了以下回归模型:

| $FC = \alpha + \beta *CC + \sum \gamma *Controls + \varepsilon $ | (1) |

然后检验了家族承诺感对组织创造力的影响,构建了以下模型:

| $OCR = \alpha + \beta *FC + \sum \gamma *Controls + \varepsilon $ | (2) |

随后检验了家族承诺感在认知凝聚力与组织创造力之间的中介作用,构建如下模型:

| $OCR = \alpha + \beta *CC + \sum \gamma *Controls + \varepsilon $ | (3) |

| $OCR = \alpha + {\beta _1}*CC + {\beta _2}*FC + \sum \gamma *Controls + \varepsilon $ | (4) |

在第二阶段,本文检验了代际关爱和代际权威在认知凝聚力与家族承诺感之间的调节效应,设计了如下回归模型:

| $FC = \alpha + {\beta _1}*CC + {\beta _2}*IAT + {\beta _3}*CC*IAT + \sum \gamma *Controls + \varepsilon $ | (5) |

| $FC = \alpha + {\beta _1}*CC + {\beta _2}*IAU + {\beta _3}*CC*IAU + \sum \gamma *Controls + \varepsilon $ | (6) |

注:模型中,α是截距,βi是各变量对被解释变量的影响系数,γ是控制变量对被解释变量的影响系数,ε是随机干扰项。

四、数据结果与分析 (一) 测量工具的信度和效度本文采用Cronbach's alpha系数检验各个量表的信度,各个变量的信度值均大于0.7,显示了良好的信度。表 2列出了验证性因子分析的结果,以检验变量的区分效度,可以看出:五因子模型具有可接受的拟合度(Χ2/Df=2.41;P≤0.01;RMSEA=0.09;TLI=0.84;CFI=0.80),优于四因子及单因子模型。另外,每个潜变量对应的标准化因子载荷均在0.5以上,体现出量表具有良好的结构效度。通过计算各研究变量因子间相关系数均小于对角线上的AVE值,显示出量表具有良好的区分效度。同时,为了进一步排除同源误差的影响,本文进行了Harman单因子分析,研究结果表明,第一个因子只解释了24.4%的方差,并没有超过一半,说明同源误差问题对本研究的影响较小。

| 表 2 验证性因子分析结果 |

表 3报告了本文设计变量的描述性统计与相关性分析结果。可以发现:(1) 企业组织创造力均值为3.45,说明样本企业的创造力水平趋于中性;同时,该变量也具备比较明显的标准差,说明不同企业的组织创造力水平有较大差距,表明本文研究主题具有较为重要的理论与现实意义;(2) 认知凝聚力均值3.47,说明样本企业认知凝聚力水平趋于中性;其标准差为0.67,说明样本企业间差距较大,彰显了研究意义;(3) 家族承诺感均值4.39,标准差为0.45,相比之下水平较高且趋于平稳,进一步反应了样本企业良好的“家族性”;(4) 代际权威和代际关注均值分别为2.98和3.79,其标准差分别为0.66和0.53,说明样本企业中代际关注水平高于代际权威,且二者都在样本企业中差距较大,值得深入研究。

| 表 3 描述性统计与相关性分析表 |

基于前述变量设定,我们对各变量之间的相关性做出进一步考察,进而考察它们是否存在统计意义上的回归关系。由表 3可知,除代际权威外,解释变量与被解释变量均具有显著的相关关系,解释变量和被解释变量与控制变量的关系大都不显著,而控制变量与组织创造力显著相关。各变量之间的关系需要通过多元回归分析进一步验证。

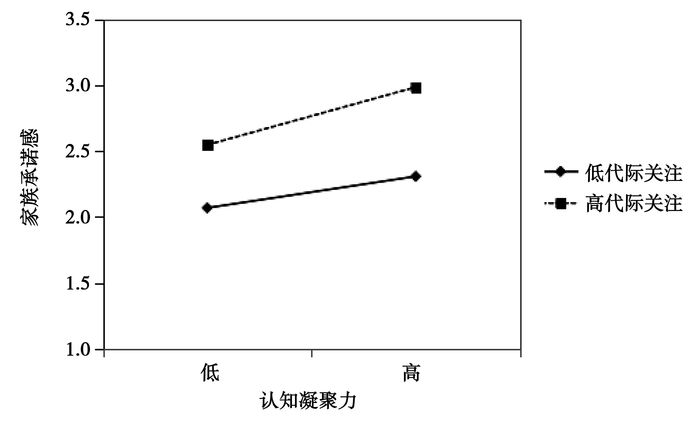

(三) 多元回归分析按照前述研究设计,在相关性分析的基础上,本文进行了多次多元回归来检验研究假设。表 4报告了具体回归结果。模型1变量为回归模型中的控制变量对家族承诺感的影响。模型2在模型1的基础上加入了认知凝聚力,以检验认知凝聚力对家族承诺感的影响,由模型2可知,认知凝聚力在1%的水平上显著正相关于家族承诺感(β=0.205),说明认知凝聚力每增加1个标准差,家族承诺感相应增加0.1个标准差,从而假设1得证,说明家庭中认知凝聚力越强,家族对于企业的承诺感越强。模型3检验了控制变量对组织创造力的影响,其中人力资源灵活性(β=0.189;p<0.05)、企业年龄(β=0.016;p<0.1)、社会网络(β=0.451;p<0.1)、家族管理(β=-0.378;p<0.1) 对组织创造力影响显著,说明控制变量的选取具有实际意义。模型4中放入了变量家族承诺感,由模型4以看出,家族承诺在1%的显著性水平下正相关于组织创造力(β=0.358),且家族承诺感每增加1个标准差,组织创造力增加0.26个标准差,假设2得证,说明家族对于企业的承诺感与家族企业的创造力正相关。运用Baron and Kenny(1986) 的理论,结合模型5与模型6,我们检验了家族承诺对于认知凝聚力与组织创造力之间关系的中介作用。模型5检验了认知凝聚力对组织创造力的作用,可以发现认知凝聚力与组织创造力正相关(β=0.264;p<0.01),而当在模型6中加入了家族承诺这一中介变量后,认知凝聚力与组织创造力之间的正向关系减弱(β=0.206;p<0.05),且显著性水平下降,但其作用依然家族承诺之间的正向调节作用,可以看出,认知凝聚力与代际关注的交互项在10%的水平上显著(β=0.051),且其系数大于0,说明调节作用存在,从而假设4得证,说明家庭中关注型的代际关系积极促进了认知凝聚力与家族承诺感之间的正向关系。类似的,模型8检验了代际权威在认知凝聚力与家族承诺之间的负向调节作用,其显著性没有达到要求(β=-0.04;p=0.26),假设5没能证实,作者认为其原因在于代际权威的负向作用抵消了认知凝聚力与家族承诺感之间的正向关系,从而使检验结果不显著。结合调节效应图(图 2)可见,家族成员代际关注的程度越高,认知凝聚力对家族承诺感的正向影响就越强。

| 表 4 多元回归分析 |

|

图 2 调节效应图 |

本文采用STATA 14.0工具,参考Preacher et al.(2007)和Hayes(2013),对即有数据用结构方程模型进行检验,结果如表 5所示。其中,模型一中的调节变量为代际关爱(IAT),模型二中的调节变量为代际权威(IAU),由稳健性检验结果可以看出,模型一中各主要变量系数显著,说明本文的假设依然成立。

| 表 5 稳健性检验-结构方程模型 |

为进一步检验模型中被调节的中介作用,本文用常规抽样方法与“拔靴”方法分别进行了检验,结果在表 6与表 7呈现。可以看出,间接效应的影响区间均不包含零点,即表明无论代际关爱调节变量取高值或低值,认知凝聚力通过家族承诺感影响组织创造力的间接效应是显著的。从而证明本文结论的稳健性良好。

| 表 6 条件间接效应分析 |

| 表 7 条件简介效应分析-bootstraping分析 |

基于一手调研数据,以159家中小型家族企业为样本,本文检验了认知凝聚力、家族承诺感以及组织创造力三者之间的关系,并考察了代际关注、代际权威这两个情境因素的作用,得出以下结论:(1) 认知凝聚力与家族承诺感正相关,即家族成员间认知一致性程度越高,家族对企业的文化承诺感越强。(2) 家族承诺感与组织创造力正相关,即家族对家族企业的文化涉入越高,家族企业具有越强的创新动机和创新能力。(3) 家族承诺感在认知凝聚力与组织创造力之间起部分中介作用,即家族内部认知凝聚力除了可以直接作用于组织创造力的提高外,亦可通过文化涉入对家族企业的创新能力施加影响。(4) 代际关注正向调节了认知凝聚力和家族承诺感的关系,即家族长辈对晚辈高关注程度增益了家族认知凝聚力对于家族承诺感的正向影响。(5) 代际权威对认知凝聚力与家族承诺感的负向调节作用没有得到验证。

本文的理论意义在于:(1) 尝试使用社会学的理论(代际团结理论、家庭系统理论)解释家族企业中的热点现象,将家族企业的研究视角前置,聚焦于家族中的家庭特征因素,在家族研究与企业研究中构建通路,探究家庭因素对企业的影响效应,扩展了家族企业的研究视野;(2) 聚焦于前人较少关注的中国家族企业情境下的组织创造力问题,并将代际传承的过程因素引入模型,兼从企业与家庭两个角度考虑家族企业的代际问题,突出了家庭代际关系对于组织创造力的影响,尝试建立了家族本身、家族与企业交互、家族企业行为的系统框架,弥补了现有研究的空白。

实践意义如下:(1) 研究指出,强调关爱与和谐的代际氛围更有利于建立家庭成员对于家族企业的承诺感。在实际家庭生活中,家族长辈更应关注与后辈的关系,多尝试以积极的沟通而只非严厉的措施与晚辈相处,塑造良好和睦的代际氛围,以“家和”致“万事兴”。(2) 具体到家族对企业的涉入方式,家族应更注重于企业的软性连接,尝试以文化涉入的方式建立起对企业的承诺感,树立起长期的组织目标与愿景,以期展现更高的创新意愿,得到更高的创新能力。

本研究的不足之处:(1) 样本数量相对较少(159份),并且采取了横截面调查方法,家族代际传承与创新是个持续的过程,其领域理想的研究需要数据的不断跟进与更新,使用面板数据更具可信性。因此,未来的研究中应合理增大样本量,并考虑采用面板数据。(2) 采用国外权威量表,测量了家族内部的文化特征。但相对于西方情境,根植于儒家文化的中国家族企业更强调关系与家文化的作用,使东西方家族企业表现出不同的文化内涵与特征。今后应尝试开放本土化的量表,以更好的展示东方家族企业的独特性。

附录:变量测量题项 (一) 认知凝聚力量表1、在我的家族,我们对大多数社会议题的意见差不多。

2、在我的家族,我们有共享的兴趣和品位。

3、在我的家族,我们的态度和信仰很相似。

4、在我的家族,我们没什么相同之处。

5、在我的家族,我们对事情的看法较少有极端不同的观点。

6、在我的家族,我们的价值观相近。

(二) 家族承诺感量表1、您的家族成员能感到对企业的忠诚感。

2、您的家族成员很自豪于告诉别人他们是企业的一份子。

3、您的家族成员认同企业的计划、目标和政策。

4、您的家族成员关心企业的命运。

5、您的家族成员的价值观与企业价值观相近。

6、您的家族成员间的价值观相近。

(三) 组织创造力量表1、组织中经常会产生新颖的想法。

2、组织培养了有利于生产新颖的想法的环境。

3、组织对新颖的想法非常重视。

4、我们经常会花费时间讨论想法的实用性。

5、组织会提供验证想法实用性的场所和环境。

6、如果组织认可我们的想法,就会给予适当奖励。

(四) 代际关注量表1、在我的家族,长辈关心晚辈的活动。

2、在我的家族,长辈关心晚辈的福利。

3、在我的家族,我们认为晚辈应自己管好自己的利益。

4、在我的家族,长辈对晚辈持保护性的态度。

5、在我的家族,年级较小的孩子会在长辈的保护下发展。

6、在我的家族,长辈对晚辈所追求的目标持支持态度。

7、在我的家族,长辈关切晚辈所关切的事。

(五) 代际权威量表1、在我的家族,晚辈常试图确认长辈的想法。

2、在我的家族,我们需要服从长辈的意思。

3、在我的家族,长辈制定规则。

4、在我的家族,我们做决定时,辈分低的人难以平等地提出意见。

5、在我的家族,晚辈成员拥有相同数量的权力。

6、在我的家族,长辈的话相当于家族内的法律。

7、在我的家族,我们不鼓励晚辈挑战长辈的观点。

| [] | 宝贡敏、钱源源, 2011, “研发团队成员多维忠诚对帮助行为的影响研究”, 《科研管理》, 第 3 期, 第 113–120 页。 |

| [] | 蔡地、罗进辉、唐贵瑶, 2016, “家族成员参与管理、制度环境与技术创新”, 《科研管理》, 第 4 期, 第 85–93 页。 |

| [] | 陈德辉、王续琨, 2012, “组织创造力的模型建构与实证分析”, 《科学学与科学技术管理, 第33卷》, 第 9 期, 第 128–134 页。 |

| [] | 陈志军、闵亦杰、蔡地, 2016, “家族涉入与企业技术创新:国际化战略与人力资本冗余的调节作用”, 《南方经济》, 第 9 期, 第 61–76 页。 |

| [] | 窦军生、贾生华, 2008, “'家业'何以长青?——企业家个体层面家族企业代际传承要素的识别”, 《管理世界》, 第 9 期, 第 105–117 页。 |

| [] | 窦军生、李生校、邬家瑛, 2009, “'家和'真能'万事'兴吗?——基于企业家默会知识代际转移视角的一个实证检验”, 《管理世界》, 第 1 期, 第 108–120 页。 |

| [] | 冯军政、刘洋、金露, 2015, “企业社会网络对突破性创新的影响研究——创业导向的中介作用”, 《研究与发展管理》, 第 2 期, 第 89–100 页。 |

| [] | 耿紫珍、刘新梅、杨晨辉, 2012, “战略导向、外部知识获取对组织创造力的影响”, 《南开管理评论, 第15卷》, 第 4 期, 第 15–27 页。 |

| [] | 顾露露、蔡良、雷悦, 2017, “家族治理、所有权变更与企业创新——基于中国家族企业的实证研究”, 《管理科学》, 第 2 期, 第 39–53 页。 |

| [] | 贺小刚、李新春、连燕玲, 2011, “家族成员的权力集中度与企业绩效——对家族上市公司的研究”, 《管理科学学报》, 第 5 期, 第 86–96 页。 |

| [] | 梁强、刘嘉琦、周莉、徐二明, 2013, “家族二代涉入如何提升企业价值——基于中国上市家族企业的经验研究”, 《南方经济》, 第 12 期, 第 51–62 页。 DOI:10.3969/j.issn.1000-6249.2013.12.005 |

| [] | 李婧、贺小刚、连燕玲、吕斐斐, 2016, “业绩驱动、市场化进程与家族企业创新精神”, 《管理评论》, 第 1 期, 第 96–108 页。 |

| [] | 李新春、韩剑、李炜文, 2015, “传承还是另创领地?——家族企业二代继承的权威合法性建构”, 《管理世界》, 第 6 期, 第 110–188 页。 |

| [] | 李新春、何轩、陈文婷, 2008, “战略创业与家族企业创业精神的传承——基于百年老字号李锦记的案例研究”, 《管理世界》, 第 10 期, 第 127–140+188 页。 |

| [] | 刘超、刘新梅、李沐涵, 2013, “组织创造力与组织创新绩效:战略导向的调节效应”, 《科研管理》, 第 11 期, 第 95–102 页。DOI:10.3969/j.issn.1000-2995.2013.11.012 |

| [] | 刘新梅、赵旭、张新星, 2017, “企业高层长期导向对新产品创造力的影响研究——基于资源编排视角”, 《科学学与科学技术管理》, 第 3 期, 第 44–55 页。 |

| [] | 孙永磊、宋晶、陈劲, 2016, “差异化变革型领导、心理授权与组织创造力”, 《科学学与科学技术管理, 第37卷》, 第 4 期, 第 137–146 页。 |

| [] | 王晶、吴明霞、廖礼惠、吴梅宝, 2010, “国外工作-家庭平衡研究的现状述评”, 《心理科学进展》, 第 8 期, 第 1269–1276 页。 |

| [] | 魏志华、林亚清、吴育辉、李常青, 2014, “家族企业研究:一个文献计量分析”, 《经济学(季刊)》, 第 1 期, 第 27–56 页。 |

| [] | 徐萌娜、周生春, 2008, “基于利他主义视角的家族企业代理问题与代际传承研究”, 《外国经济与管理, 第30卷, 第7期》, 第 7 期, 第 52–57 页。 |

| [] | 许永斌、惠男男, 2013, “家族企业代际传承的情感价值动因分析”, 《会计研究》, 第 7 期, 第 77–81+97 页。 |

| [] | 杨学儒、李新春, 2009, “家族涉入指数的构建与测量研究”, 《中国工业经济》, 第 5 期, 第 97–107 页。 |

| [] | 杨建君、徐国军, 2016, “战略共识、知识共享与组织学习的实证研究”, 《科学学与科学技术管理》, 第 1 期, 第 46–57 页。 |

| [] | 尹珏林, 2012, “组织新颖性、创业导向与公司伦理管理——一个调节效应模型及启示”, 《科学学与科学技术管理》, 第 12 期, 第 97–107 页。 |

| [] | 张书军、王珺、李新春、丘海雄, 2007, “'产业集群、家族企业与中小企业创业国际研讨会'综述”, 《经济研究》, 第 5 期, 第 154–158 页。 |

| [] | 周广肃、谢绚丽、李力行, 2015, “信任对家庭创业决策的影响及机制探讨”, 《管理世界》, 第 21 期, 第 121–129+171 页。 |

| [] | Aldrich H. E., Cliff J. E., 2003, "The pervasive effects of family on entrepreneurship:toward a family embeddedness perspective". Journal of Business Venturing, 18(5), 573–596. DOI:10.1016/S0883-9026(03)00011-9 |

| [] | Amabile T. M., 1997, "Motivating Creativity in Organizations:On Doing What You Love and Loving What You Do". California Management Review, 40(1), 39–58. DOI:10.2307/41165921 |

| [] | Amabile T. M., Conti R. and Coon H., 1996, "Assessing the work environment for creativity". The Academy of Management Journal, 39(5), 1154–1184. DOI:10.2307/256995 |

| [] | Björnberg、NicholsonN., 2007, “The Family Climate Scales-Development of a New Measure for Use in Family Business Research”, 《Family Business Review》, 第 3 期, 第 229–246 页。 |

| [] | Barnett MA, 2010, "Scaramella L V, Neppl T K, et al. Intergenerational Relationship Quality, Gender, and Grandparent Involvement". Family Relations, 59(1), 28–44. DOI:10.1111/(ISSN)1741-3729 |

| [] | Bray J. H., Williamson D. S. and Malone P. E., 1984, "Personal authority in the family system-Development of a questionnaire to measure personal authority in intergenerational family processes". Journal of Marital and Family Therapy, 10(2), 167–178. DOI:10.1111/j.1752-0606.1984.tb00007.x |

| [] | Caggese A., 2012, "Entrepreneurial risk, investment, and innovation". Journal of Financial Economics, 106(2), 287–307. DOI:10.1016/j.jfineco.2012.05.009 |

| [] | Carlock, R. S., and Ward, J. L., 2001, Strategic Planning for the Family Business. Palgrave Macmillan UK. |

| [] | Chen Z. X., Francesco A.M., 2003, "The relationship between the three components of commitment and employee performance in China". Journal of Vocational Behavior, 62(3), 490–510. DOI:10.1016/S0001-8791(02)00064-7 |

| [] | Chirico , Francesco and Salvato C., 2008, "Knowledge Integration and Dynamic Organizational Adaptation in Family Firms". Family Business Review, 21(2), 169–181. DOI:10.1111/j.1741-6248.2008.00117.x |

| [] | De Massis, A., F. Frattini and U. Lichtenthaler, 2013, "Research on Technological Innovation in Family Firms Present Debates and Future Directions', Family Business Review, Vol.26, pp.10-31. |

| [] | Gawronski B, Walther E and Blank H., 2005, "Cognitive consistency and the formation of interpersonal attitudes:Cognitive balance affects the encoding of social information". Journal of Experimental Social Psychology, 41(6), 618–626. DOI:10.1016/j.jesp.2004.10.005 |

| [] | George J. M., Zhou J., 2007, "Dual tuning in a supportive context:joint contributions of positive mood, negative mood, and supervisory behaviors to employee creativity". Academy of Management Journal, 50(3), 605–622. DOI:10.5465/AMJ.2007.25525934 |

| [] | Hayes A.F., 2013, "Introduction to Mediation, Moderation, and Conditional Process Analysis:A Regression-Based Approach", New York, NY: Guilford Press. |

| [] | I·Semih Akçomak, Weel B. T., 2009, "Social capital, innovation and growth:Evidence from Europe". European Economic Review, 53(5), 544–567. DOI:10.1016/j.euroecorev.2008.10.001 |

| [] | Im S., WorkmanJr J. P., 2004, "Market orientation, creativity, and new product performance in high-technology firms". Journal of Marketing, 68(2), 114–132. DOI:10.1509/jmkg.68.2.114.27788 |

| [] | Isaac , Prilleltensky , 2000, "Value-Based Leadership in Organizations:Balancing Values, Interests, and Power Among Citizens, Workers, and Leaders". Ethics and Behavior, 10(2), 139–158. DOI:10.1207/S15327019EB1002_03 |

| [] | James A E, Jennings J E and Breitkreuz R S., 2012, "Worlds Apart? Rebridging the Distance Between Family Science and Family Business Research". Family Business Review, 25(1), 87–108. DOI:10.1177/0894486511414271 |

| [] | Jaskiewicz P., Combs J. G. and Rau S. B., 2015, "Entrepreneurial legacy:Toward a theory of how some family firms nurture transgenerational entrepreneurship". Journal of Business Venturing, 30(1), 29–49. DOI:10.1016/j.jbusvent.2014.07.001 |

| [] | Jaskiewicz P., Combs J., Shanine K. and Kacmar M, 2017, "Introducing the family:a review of family science with implications for management research". Academy of Management Annals, 11, 309–341. DOI:10.5465/annals.2014.0053 |

| [] | Kim D. Y., 2006, "Stepping-stone to intergenerational mobility? The springboard, safety net, or mobility trapfunctions of Korean immigrant entrepreneurship for the second generation". International Migration Review, 40, 927–962. DOI:10.1111/imre.2006.40.issue-4 |

| [] | Lawson D. M., Brossart D. F., 2004, "The Developmental Course of Personal Authority in the Family System". Family Process, 43(3), 391. DOI:10.1111/famp.2004.43.issue-3 |

| [] | Litz R. A., Kleysen RF., 2001, "Your Old Men Shall Dream Dreams, Your Young Men Shall See Visions:Toward a Theory of Family Firm Innovation with Help from the Brubeck Family". Family Business Review, 14(4), 335–351. DOI:10.1111/j.1741-6248.2001.00335.x |

| [] | Maimone F., Sinclair M., 2014, "Dancing in the dark:creativity, knowledge creation and (emergent) organizational change". Journal of Organizational Change Management, 27(2), 344–361. DOI:10.1108/JOCM-12-2012-0197 |

| [] | May, Chania., 2015, "Organizational Creativity, Play and Entrepreneurship", Organization Studies, 36. |

| [] | Michael-Tsabari N, Dan W., 2013, "Communication Traps:Applying Game Theory to Succession in Family Firms". Family Business Review, 28(1), 58–62. |

| [] | O'Neill J. W., Harrison M. M. and Cleveland J., 2009, "Work-family climate, organizational commitment, and turnover:Multilevel contagion effects of leaders". Journal of Vocational Behavior, 74(1), 18–29. DOI:10.1016/j.jvb.2008.10.004 |

| [] | Olson D. H., 1986, "Circumplex model Ⅶ:Validation studies and FACES Ⅲ. Family Process". Family Process, 25, 377–351. |

| [] | Olson D. H., 2000, "Circumplex model of marital and familysystems". Journal of Family Therapy, 22, 144–167. DOI:10.1111/1467-6427.00144 |

| [] | Olson D. H., Russell C. S. and Sprenkle D. H., 1983, "Circumplex model of marital and family systems:Vl.Theoretical update". Family Process, 22, 69–83. DOI:10.1111/famp.1983.22.issue-1 |

| [] | Praag, C. M. V. and Cramer, J. S., 2001, "The Roots of Entrepreneurship and Labour Demand:Individual Ability and Low Risk Aversion Economica", 68(269):45-62. |

| [] | Preacher K.J., Rucker D.D. and Hayes A.F., 2007, "Addressing moderated mediation hypotheses:Theory, methods, and prescriptions". Multivariate Behavioral Research, 42(1), 185–227. DOI:10.1080/00273170701341316 |

| [] | Rynes S. L., Gerhart B. and Parks L., 2005, "Personnel psychology:Performance evaluation and pay for performance". Annual Review of Psychology, 56(1), 571–600. DOI:10.1146/annurev.psych.56.091103.070254 |

| [] | Sachiyo M., Shearman and Rebecca Dumlao , 2008, "A Cross-Cultural Comparison of Family Communication Patterns and Conflict Between Young Adults and Parents". Journal of Family Communication, 8(3), 186–211. DOI:10.1080/15267430802182456 |

| [] | Schulze W. S., Lubatkin M. H. and Dino R. N., 2003, "Toward a Theory of Altruism in Family Firms". Journal of Business Venturing, 18(4), 473–490. DOI:10.1016/S0883-9026(03)00054-5 |

| [] | Silverstein M, Bengtson V, 1997, "Intergenerational Solidarity and the Structure of Adult Child-Parent Relationships in American Families1American". Journal of Sociology, 103(2), 429–60. |

| [] | Stoner J., Perrewé P.L. and Munyon T. P., 2011, "The role of identity in extra-role behaviors:development of a conceptual model". Journal of Managerial Psychology, 26(2), 94–107. DOI:10.1108/02683941111102146 |

| [] | Wang T., Bansal P. Social, 2012, "responsibility in new ventures:Profiting from a long-term orientation". Strategic Management Journal, 33(10), 1135–1153. DOI:10.1002/smj.v33.10 |

| [] | Zahra S. A., Covin J. G., 2010, "Business strategy, technology policy and firm performance". Strategic Management Journal, 14(14), 451–478. |

| [] | Zhou J, George J. M., 2001, "When job dissatisfaction leads to creativity:encouraging the expression of voice". Academy of Management Journal, 44(4), 682–696. DOI:10.2307/3069410 |