扩展功能

文章信息

- 罗文慧, 董宝田

- LUO Wen-hui, DONG Bao-tian

- 区域经济与交通运输发展协同性评价模型研究

- Study on Evaluation Model of Regional Economy and Transport Development Coordination

- 公路交通科技, 2017, 34(11): 151-158

- Journal of Highway and Transportation Research and Denelopment, 2017, 34(11): 151-158

- 10.3969/j.issn.1002-0268.2017.11.021

-

文章历史

- 收稿日期: 2017-04-20

交通运输通过对区域内物质要素的空间位移和组织的影响,进而对区域经济社会活动的发生、发展以及经济地域组织空间结构形成和演进所产生的引导和推动; 而区域经济的发展一方面从社会发展的水平、结构、模式几个方面约束交通运输与其同步,另一方面区域经济的发展为交通运输提供了资源支持[1-2],因此,区域经济系统和交通运输系统是相互制约,相互促进的互动关系,两者应该相互匹配,协同发展才能满足社会发展的需求[3]。目前,交通运输与区域经济的发展关系研究趋势表现为以定性和定量相结合,侧重于定量研究为主,并且已取得了一定的成果。金凤君等[4]从交通运输与经济空间分布的角度研究了运输与经济发展的相互关系,重点分析了公路交通对经济发展的影响。李善同等[5]通过构建交通运输与经济发展计量模型,指导我国交通运输理论体系的建立和区域经济的发展。曾兆庚等[6]通过建立交通运输体系与区域经济系统动力学模型,论证了公路交通等交通运输方式对区域经济的推动作用。刘冰等[7]定性分析了区域经济与交通运输的内在机制,定量分析了两者之间的适应性。李禾等[8]研究了云南省主体功能区综合交通运输网络建设对区域可达性影响。孙启鹏[9]采用主成分分析方法、回归分析方法计算出经济系统对交通运输系统协调发展的适应度及交通运输系统对经济系统协调发展的适应度,避免评价过程中主观因素对评价结果的影响。上述研究多定位于交通运输发展是否拉动和支撑社会经济的发展,而非从系统的角度分析二者的关系。

为了丰富和完善该领域的研究,实现区域经济与交通运输的系统分析,本文提出了区域经济和交通运输协同发展的目标,构建了两者协同发展评价指标,利用主成分分析法分析找出支撑区域经济发展水平的主成分,并利用这些主成分研究交通运输与区域经济发展的协调性。最后,以新疆为例进行实证性研究,为交通运输结构的调整优化提供理论依据。

1 区域经济发展与交通运输协同发展的目标与协同度的解释交通运输与经济的协同发展的目标:交通运输与区域经济两个系统之间相互依存、相互促进、相互适应、协同发展[10]。

协同度:交通运输与区域经济组成要素之间在发展演化过程中彼此和谐一致的程度称为交通运输与区域经济系统的协同度[11]。

2 区域经济发展与交通运输系统协同发展的评价指标体系 2.1 指标构建原则(1) 评价指标所面对的研究的对象,要选择能够表达对象的指标,要确保涵盖范围的广度和深度,要从多角度,多方位挖掘,以便选取的指标客观、真实[12]。

(2) 评价指标的选取必须保证数据的可获得性,必须保证有科学的依据,同时要突出主体功能区建设理念和指导思想等因素,也要考虑协同学中的关键因素,统一构建[13]。

(3) 从系统的角度出发选取指标,所选指标的上层结构因素要对下层结构因素有指导意义,并且每层指标中的因素要有相关性,这样才会保证全面的掌握被评价指标的特征。

(4) 指标设计要定义明了准确,为后续的数据收集和分析工作打好基础。

2.2 指标体系的构建依据指标构建原则,本研究构建了区域经济与交通运输协同发展评价指标如表 1所示,将区域经济子系统分为反映经济规模、经济结构,经济效益性的7个代表性指标;将交通运输系统分为能反映交通运输规模、交通运输结构、交通运输发展性的7个代表性指标[14-15]。

| 区域经济系统指标 | 交通运输系统指标 |

| 生产总值/亿元 | 客运量/万人 |

| 第三产业生产总值/亿元 | 客运周转量/(亿人·km) |

| 第三产业比重/% | 货运量/(万t) |

| 人均生产总值/元 | 货运量周转量/(亿t·km) |

| 人口数量/万人 | 客运运输里程/km |

| 人口增长率/% | 货运平均运距/km |

| 城市人口比重/% | 民用汽车拥有量/万辆 |

3 区域经济与交通运输协同评价模型构建

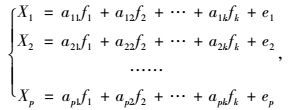

设原有P个变量X1, X2, …Xp,其中每个变量都需经标准化处理,其均值为0,标准差均为1。现将每个原有变量由K(K < P)个因子f1, f2, …, fk的线性组合来表示,即可组成如下因子分析模型:

|

(1) |

也可用矩阵表示为:

|

(2) |

式中,F称为因子,且又出现在每个原有变量的线性表达式中,所以又称为公共因子;A称为因子载荷矩阵;aij称为因子载荷,表示的是第i个原有变量在第j个因子上的负荷;e称为特殊因子,表示的是原有变量不能被因子解释的部分[16]。

因子分析模型建立步骤如下:

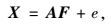

Step1:建立指标体系和原始矩阵Z,并对样本数据进行标准化处理:

|

(3) |

式中,

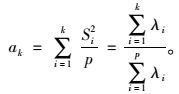

Step2:解特征方程|R-λE|=0,其中E为单位矩阵,计算出特征值λi。若λ1≥λ2≥…≥λp≥0,则根据方差累计贡献率来确定因子个数P,前K个因子的累计方差贡献率如式(7)所示:

|

(4) |

Step3:计算初始因子矩阵和公共因子方差,并用方差极大法进行正交或斜交因子旋转,求得正交或斜交因子载荷矩阵;根据矩阵的相关系数,确定公因子。

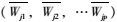

最后,计算公因子得分与综合得分。第j个因子在第i个样本上的值,可表示为:

|

(5) |

假设F(X)为区域经济的综合发展指数,X为影响区域经济活力吸引力指标体系的集合,X=(X1, X2, …Xn)。F(Y)为综合交通运输系统的综合发展指数,Y为交通运输协同因子的集合,Y=(Y1, Y2, …, Ym)。

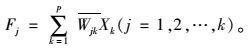

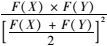

根据系统之间的离差越小,系统之间的协调程度越好,其中离差的表达式为:

|

(6) |

由于Cv越小越好,所以

|

(7) |

式中,K为调节系数,取K=2,C的取值为[0, 1],C的值代表了要素之间的协同程度,C的值越大,要素之间关系越协调;C的值越小,元素之间的关系越不协同。要使系统之间的关系相互协同,就要使F(X)×F(Y)的值最大,当F(X)=F(Y)时,F(X)×F(Y)的值最大,是最协调的,即C=1。但在现实中,系统之间达到完全协调是有难度的,所以C的值越大越好。

协同度有静态协同和动态协同两种,静态协同是指在特定时刻要素之间的协同情况。动态协同是以静态协同为参照物,说明元素之间随着时间的变化而变化的协同趋势[17-18]。

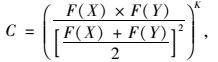

静态协同度:用Ds表示静态协同度,如式(8)所示。

|

(8) |

式中,Ds的取值范围为[0, 1];α,β为综合发展指数的系数,取α=0.4, β=0.6,Ds的值越大,协同性越好,反之,协同性越差,即

|

(9) |

动态协同程度:为了消除时间的影响,随着时间的推移系统之间协同发展的趋势用动态协同度反映。用Ds(t-1)分别表示t和t-1时刻的协同发展度,用Dd表示动态协同度,如式(10)所示:

|

(10) |

式中,Ds(t)为t时刻的协同度;Ds(t-1)为t-1时刻的协同度。

|

本文在建立的指标评价体系及搜集的原始数据的基础上,采用主成分分析法对区域经济的指标数据进行处理,提取序参量,并借助SPSS软件完成计算,为后续系统协同度的计算和分析奠定基础。然后利用上述协同度评价方法进行综合评价。

3.1 协同因子分析新疆交通运输主要以公路交通运输为主,公路客运量占88.5%,公路货运量占78%。因此,本文选取以公路运输系统作为要研究的交通运输系统。为了评价新疆经济与交通运输系统,得出主要成分,在表 2、表 3中给出了各项指标的历年数据。

| 年份 | 项目 | ||||||

| 新疆生产总值/亿元 | 第三产业生产总值/亿元 | 第三产业比重/% | 人均生产总值/元 | 人口数量/万人 | 人口增长率 | 城市人口比重 | |

| 2004 | 2 209.09 | 848.49 | 38.41 | 11 337 | 1 963.11 | 1.51 | 35.15 |

| 2005 | 2 604.14 | 929.34 | 35.69 | 13 108 | 2 010.35 | 2.41 | 37.15 |

| 2006 | 3 045.26 | 1 058.16 | 34.75 | 15 000 | 2 050 | 1.97 | 37.94 |

| 2007 | 3 523.16 | 1 246.89 | 35.39 | 16 999 | 2 095.19 | 2.20 | 39.15 |

| 2008 | 4 183.21 | 1 421.38 | 33.98 | 19 797 | 2 130.81 | 1.70 | 39.64 |

| 2009 | 4 277.05 | 1 587.72 | 37.12 | 19 942 | 2 158.63 | 1.31 | 39.85 |

| 2010 | 5 437.47 | 1 766.69 | 32.49 | 25 034 | 2 181.58 | 1.06 | 42.79 |

| 2011 | 6 610.05 | 2 245.12 | 33.97 | 30 087 | 2 208.71 | 1.24 | 43.54 |

| 2012 | 7 505.31 | 2 820.39 | 37.58 | 33 796 | 2 232.78 | 1.09 | 44 |

| 2013 | 8 443.84 | 3 434.13 | 40.67 | 37 553 | 2 264.3 | 1.41 | 44.47 |

| 2014 | 9 273.46 | 3 785.9 | 40.83 | 40 648 | 2 298.47 | 1.51 | 46.07 |

| 年份 | 公路客运量/万人 | 公路客运周转量/(亿人·km) | 公路货运量/万t | 公路货运周转量/(亿t·km) | 公路里程/km | 货运平均运距/km | 民用汽车拥有量/万辆 |

| 2004 | 28 473 | 249 | 3 1700 | 361 | 86 824 | 114 | 50.1 |

| 2005 | 31 747 | 271.2 | 33 000 | 405 | 89 531 | 122 | 59.6 |

| 2006 | 32 835 | 292.1 | 34 835 | 425.68 | 143 736 | 122 | 71.7 |

| 2007 | 36 159 | 326.7 | 38 427 | 468.8 | 145 219 | 122 | 81.8 |

| 2008 | 40 392 | 363.6 | 44 987 | 672.3 | 146 652 | 149 | 93.4 |

| 2009 | 41 604 | 376.3 | 46 787 | 705.9 | 150 683 | 151 | 110.7 |

| 2010 | 44 333 | 404 | 50 448 | 767.14 | 152 843 | 152 | 135.8 |

| 2011 | 47 927 | 437.9 | 55 965 | 852.17 | 155 150 | 152 | 169.8 |

| 2012 | 52 473 | 478.5 | 61 850 | 946.9 | 165 909 | 153 | 211.1 |

| 2013 | 56 000 | 499.4 | 68 528 | 1 055.2 | 170 154 | 154 | 243.3 |

| 2014 | 52 798 | 458.7 | 74 432 | 1 156.4 | 175 468 | 152 | 277.3 |

由表 2、表 3的数据,可运用SPSS软件对标准化后的相关数据进行因子分析,得出的结果如下:

(1) 相关系数矩阵,两组指标的即变量之间两两相关系数大小的矩阵。

(2) 从公因子方差中可以看出,经济系统的大部分变量都能很好的由主要因子代替,而交通运输系统的所有变量中至少有78.4%以上的信息都能从主要因子里提取,不难看出新疆生产总值、人均生产总值、公路客运量等可替代性最强,而两个系统中的公路里程、第三产业比重、人口增长率等指标的损失率最大。

(3) 总方差的解释。系统默认特征值大于1的为主成分,所以由表 6可知经济系统的7个原始变量可转换成1个主成分因子,累积方差78.19%表示这个主成分因子对方差的贡献率达到78%以上,即丢失的信息较少。而交通运输系统的7个原始变量也可转换成1个主成分因子,累积方差可达91.59%,表明交通运输系统的主成分因子更具代表性。

| 经济系统 | 运输系统 | ||||||||||||

| 1.000 | 0.988 | 0.496 | 1.000 | 0.959 | -0.578 | 0.971 | 1.000 | 0.996 | 0.971 | 0.977 | 0.854 | 0.888 | 0.952 |

| 0.988 | 1.000 | 0.616 | 0.987 | 0.925 | -0.514 | 0.929 | 0.996 | 1.000 | 0.951 | 0.961 | 0.867 | 0.901 | 0.927 |

| 0.496 | 0.616 | 1.000 | 0.487 | 0.334 | -0.102 | 0.294 | 0.971 | 0.951 | 1.000 | 0.995 | 0.817 | 0.829 | 0.991 |

| 1.000 | 0.987 | 0.487 | 1.000 | 0.959 | -0.580 | 0.972 | 0.977 | 0.961 | 0.995 | 1.000 | 0.825 | 0.880 | 0.975 |

| 0.959 | 0.925 | 0.334 | 0.959 | 1.000 | -0.605 | 0.982 | 0.854 | 0.867 | 0.817 | 0.825 | 1.000 | 0.798 | 0.784 |

| -0.578 | -0.514 | -0.102 | -0.580 | -0.605 | 1.000 | -0.593 | 0.888 | 0.901 | 0.829 | 0.880 | 0.798 | 1.000 | 0.760 |

| 0.971 | 0.929 | 0.294 | 0.972 | 0.982 | -0.593 | 1.000 | 0.952 | 0.927 | 0.991 | 0.975 | 0.785 | 0.760 | 1.000 |

| 经济系统 | 初始 | 提取 |

| 新疆生产总值 | 1 | 0.989 |

| 第三产业生产总值 | 1 | 0.965 |

| 第三产业比重 | 1 | 0.254 |

| 人均生产总值 | 1 | 0.988 |

| 人口数量 | 1 | 0.933 |

| 人口增长率 | 1 | 0.41 |

| 城市人口比重 | 1 | 0.933 |

| 交通运输系统 | 初始 | 提取 |

| 公路客运量 | 1 | 0.985 |

| 公路客运周转量 | 1 | 0.973 |

| 公路货运量 | 1 | 0.961 |

| 公路货运量周转量 | 1 | 0.978 |

| 公路里程 | 1 | 0.784 |

| 货运平均运距 | 1 | 0.815 |

| 民用汽车拥有量 | 1 | 0.915 |

| 经济系统 | 初始特征值 | |||

| 成分 | 合计 | 方差的% | 累积% | |

| 新疆生产总值 | 5.473 | 78.186 | 78.186 | |

| 第三产业生产总值 | 0.976 | 13.948 | 92.134 | |

| 第三产业比重 | 0.508 | 7.263 | 99.397 | |

| 人均生产总值 | 0.037 | 0.531 | 99.928 | |

| 人口数量 | 0.004 | 0.063 | 99.991 | |

| 6.07E-04 | 0.009 | 100 | ||

| 城市人口比重 | 2.91E-05 | 4.16E-04 | 100 | |

| 提取平方和载入 | ||||

| 成分 | 合计 | 方差的% | 累积% | |

| 新疆生产总值 | 5.473 | 78.186 | 78.186 | |

| 交通运输系统 | 初始特征值 | |||

| 成分 | 合计 | 方差的% | 累积% | |

| 公路客运量 | 6.411 | 91.589 | 91.589 | |

| 公路客运周转量 | 0.319 | 4.554 | 96.143 | |

| 公路货运量 | 0.213 | 3.041 | 99.184 | |

| 公路货运量周转量 | 0.054 | 0.775 | 99.959 | |

| 公路里程 | 0.002 | 0.028 | 99.987 | |

| 货运平均运距 | 8.87E-04 | 0.013 | 100 | |

| 民用汽车拥有量 | 1.82E-05 | 2.60E-04 | 100 | |

| 提取平方和载入 | ||||

| 成分 | 合计 | 方差的% | 累积% | |

| 公路客运量 | 6.411 | 91.589 | 91.589 | |

(4) 旋转成分矩阵。表示旋转因子载荷,以便于对提取的两个公因子命名,旋转后可知,经济系统的主成分在生成总值、人均生产总值、第三产业比重、城市化率等指标上的载荷最大,而交通运输系统的主成分在客货运量、客货周转量、民用汽车拥有量和货运平均运距上的载荷最大,因此分别命名经济系统的主成分为综合发展指标,命名运输系统的主成分为公路运力指标。

| 经济系统主成分 | 运输系统主成分 | ||

| 新疆生产总值 | 0.995 | 公路客运量 | 0.992 |

| 第三产业生产总值 | 0.983 | 公路客运周转量 | 0.987 |

| 第三产业比重 | 0.504 | 公路货运量 | 0.980 |

| 人均生产总值 | 0.994 | 公路货运量周转量 | 0.989 |

| 人口数量 | 0.966 | 公路里程 | 0.885 |

| 人口增长率 | -0.640 | 货运平均运距 | 0.903 |

| 城市人口比重 | 0.966 | 民用汽车拥有量 | 0.957 |

(5) 主成分得分系数矩阵。据此,由表 8就能得到主成分因子与原始变量的转换关系。

| 综合发展指标 | 公路运力指标 | ||

| 新疆生产总值 | 0.182 | 公路客运量 | 0.155 |

| 第三产业生产总值 | 0.180 | 公路客运周转量 | 0.154 |

| 第三产业比重 | 0.092 | 公路货运量 | 0.153 |

| 人均生产总值 | 0.182 | 公路货运量周转量 | 0.154 |

| 人口数量 | 0.176 | 公路里程 | 0.138 |

| 人口增长率 | -0.117 | 货运平均运距 | 0.141 |

| 城市人口比重 | 0.177 | 民用汽车拥有量 | 0.149 |

3.2 协同性评价

对新疆经济系统的综合发展指标和交通运输系统的运力指标进行分析后,得出表 9、表 10的综合指数。

| 年份 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |

| F(X) | 0.025 86 | 0 | 0.098 6 | 0.169 81 | 0.275 01 | 0.282 2 | 0.490 53 | 0.513 21 | 0.775 08 | 0.895 46 | 1 |

| 年份 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |

| F(Y) | 0 | 0.081 55 | 0.209 09 | 0.281 05 | 0.385 15 | 0.487 68 | 0.519 84 | 0.725 58 | 0.866 16 | 0.977 21 | 1 |

由式(6) ~(10)计算出新疆区域经济与交通运输协同因子之间的协同度,计算结果如表 11所示。

| 年份 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |

| DS | 0 | 0 | 0.378 987 | 0.471 332 | 0.508 64 | 0.579 635 | 0.748 606 | 0.822 093 | 0.909 49 | 0.970 933 | 1 |

| Dd | 0 | 0 | 0 | 1.243 663 | 1.291 319 | 1.116 646 | 1.101 482 | 1.098 165 | 1.106 311 | 1.067 557 | 1.029 938 |

4 结果分析 4.1 综合指数分析

由表 9和表 10可以看出,综合发展指数及与发展实际的对照本研究对经济系统和交通运输系统进行定量评价的结果与新疆省经济和交通建设的实际比较相近。说明了模型的有效性。从2004年到2014年,新疆区域经济系统整体的综合水平呈平稳逐渐增长趋势,交通运输系统整体的综合水平也呈上升趋势。2005—2006年,作为“十一五”规划的第一年,新疆区域经济与交通运输出现了大的波动性增长,虽然区域经济发展较滞后于交通运输,但很快就同步发展,自2010年5月,中央新疆工作座谈会以后,新疆省经济综合发展上了一个新的台阶,相应的交通运输系统的发展滞后于经济系统的发展,但随着库车至阿克苏高速公路的建成,农村公路“畅通富民”工程的落实,果子沟大桥完工等,新疆交通运输系统的发展迈上了一个新的台阶,从而使得此阶段交通运输与经济系统的发展又开始同步。

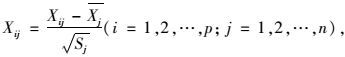

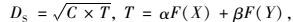

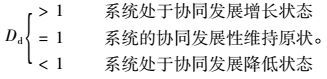

4.2 静态协调度分析从图 1看出,2004到2005年新疆区域经济系统与交通运输系统的静态协调发展处于低谷,这和表 9到表 10反映的情况一致,2005年之后新疆区域经济系统与交通运输系统的静态协调发展平稳逐渐增长。

|

| 图 1 新疆区域经济和交通运输静态协同度 Fig. 1 Static coordination degree of regional economy and transport in Xinjiang |

| |

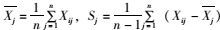

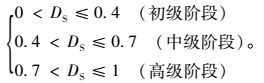

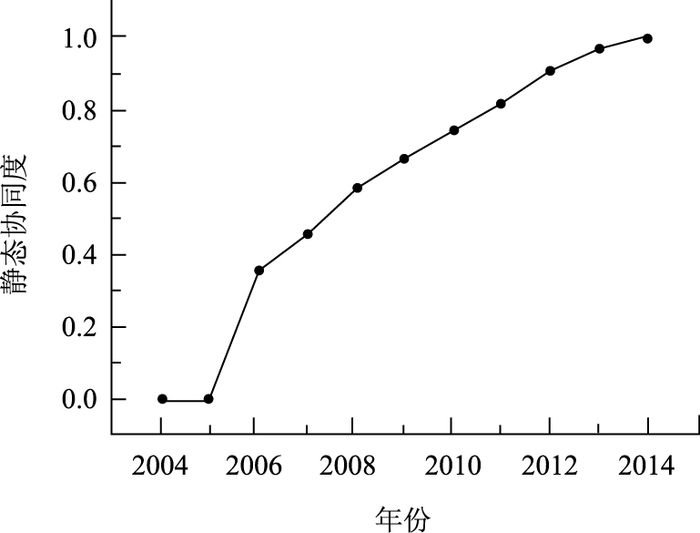

4.3 动态协调度分析

从图 2看出,新疆区域经济系统与交通运输系统的动态协调发展指数表达的是任何一个时间点的前一个时间段的平均发展状况,自2007年后一直处于下降趋势,但与静态协调发展指数比较,明显具有平滑的特点。平均的动态发展状况较各年度考察的静态发展状况具有滞后性。在静态发展协调度评价中,协调指数的最低值出现在2005年,而动态协调指数的最低值出现在2006年。总体看来新疆省经济系统与交通运输系统动态协调发展一直在缓慢下降,反映出区域经济的快速发展对交通运输的需求进一步增大,满足不了经济发展对交通运输的需求,因此有必要对交通运输系统与经济系统进行协调发展管理。

|

| 图 2 新疆区域经济和交通运输动态协同度 Fig. 2 Dynamic coordination degree of regional economy and transport in Xinjiang |

| |

5 结语

本文分析了区域经济发展与交通运输协同发展的重要性,构建了区域经济与交通运输协同发展的评价指标体系,并利用主成分分析法分别找出了衡量区域经济发展水平和交通运输水平的主因子,利用这些因子构建了交通运输与区域经济协同发展评价模型,通过本文的研究结果,可以对新疆区域经济与交通运输的发展提出以下建议:

从图 1和图 2得知,交通运输的发展一般都滞后于区域经济的发展,因此,建议相关部门加大对新疆交通基础设施建设的资金支持力度,提升区域之间的通达性,促使两系统协同发展。

| [1] |

荣朝和. 运输发展理论的近期进展[J]. 中国铁道科学, 2001, 22(3): 1-8. RONG Chao-he. From Transport Development to Sustainable Transport[J]. China Railway Science, 2001, 22(3): 1-8. |

| [2] |

罗仁坚. 我国现代综合运输体系发展思路[J]. 综合运输, 2004(1): 22-25. LUO Ren-jian. Development Ideas of Modern Integrated Transport System in China[J]. China Transportation Review, 2004(1): 22-25. |

| [3] |

胡思继. 综合运输工程学[M]. 北京: 北京交通大学出版社, 2003. HU Si-ji. Comprehensive Transportation Engineering[M]. Beijing: Beijing Jiaotong University Press, 2003. |

| [4] |

金凤君, 王晖军. 环黄海经济圈航运中心与运输网络一体化发展战略研究[J]. 经济地理, 2002, 06: 666-670. JIN Feng-jun, WANG Hui-jun. Study on Development Strategy of Shipping Centers and Transportation Networks in Yellow Sea Rim[J]. Economic Geography, 2002, 06(6): 666-670. |

| [5] |

李善同, 冯杰. 我国交通基础设施建设与区域协调发展[J]. 铁道运输与经济, 2002(10): 4-6. LI Shan-tong, FENG Jie. The Construction of China Traffic Infrastructure and the Harmonious Development of Regions[J]. Railway Transport and Economy, 2002(10): 4-6. |

| [6] |

曾兆庚, 颜泽贤. 基于DEA的高速公路建设对社会经济发展的时间效应研究[J]. 商场现代化, 2007(33): 206-207. ZENG Zhao-geng, YAN Ze-xian. Time Effect of Expressway Construction to Social Economy Development Based on DEA[J]. Market Modernization, 2007(33): 206-207. |

| [7] |

刘冰. 交通运输与区域经济发展的适应性分析[D]. 北京: 北京交通大学, 2007. LIU Bing. Adaptability Analysis between Transportation and Development of Regional Economy[D].Beijing:Beijing jiaotong University, 2007. |

| [8] |

李禾, 武友德, 李青, 等. 云南省主体功能区综合交通运输网络建设对区域可达性影响[J]. 资源开发与市场, 2008(07): 610-612. LI He, WU You-de, LI Qing, et al. District Accessibility Influence of Transportation Network Construction in Yunnan Main Functional Areas[J]. Resource Development & Market, 2008(07): 610-612. |

| [9] |

孙启鹏. 推进主体功能区形成的综合交通结构优化对策研究[J]. 生产力研究, 2010(10): 176-178. SUN Qi-peng. Research on Optimization Strategy of Comprehensive Traffic Structure in Main Functional Areas[J]. Productivity Research, 2010(10): 176-178. |

| [10] |

汪传旭. 交通运输与经济发展协调程度的定量评价[J]. 上海海运学院学报, 1999(03): 96-102. WANG Chuan-xu. The Quantitative Analysis of the Coordinate Development of Transportation and Economy Growth[J]. Journal of Shanghai Maritime University, 1999(3): 96-102. |

| [11] |

哈肯H. 高等协同学[M], 徐锡申, 陈式刚, 等译. 北京: 原子能出版社, 1984. HAKEN H. The Advanced Synergetics[M]. XU Xi-shen, CHEN Shi-gang, et al translated. Beijing:Atomic Energy Press, 1984. |

| [12] |

秦寿康. 综合评价原理与应用[M]. 北京: 电子工业出版社, 2003. QIN Shou-kang. Principle and Application of Comprehensive Assessment[M]. Beijing: Publishing House of Electronics Industry, 2003. |

| [13] |

刘丽莉. 评价指标选取方法研究[J]. 河北建筑工程学院学报, 2004(3): 134-136. LIU Li-li. The Selective Method of Evaluation Index[J]. Journal of Hebei Institute of Architectural Engineering, 2004(3). |

| [14] |

全海娟. 区域经济协调发展评价指标体系及评价模型研究一以长江三角洲为实证研究[D]. 南京: 河海大学, 2007. QUAN Hai-juan. Research of Evaluation Index System and Evaluation Model on Coordinated Development of Regional Economy:Using Yangtze River Delta as an Empirical Research[D]. Nanjing:Hohai University, 2007. |

| [15] |

李红摘, 邹筑煌. 交通运输可持续发展及其评价指标体系的建立[J]. 交通环保, 2003, 24(4): 17-19. LI Hong-zhai, ZOU Zhu-huang. Sustainable Development of Transportation and Design of Its Index System[J]. Environment Protection in Transportation, 2003, 24(4): 17-19. |

| [16] |

蔡艺. 主成分方法在综合评价中的应用[J]. 中国统计, 2005(2): 24-26. CAI Yi. Utilization of Principal Component Analysis in Comprehensive Evaluation[J]. China Statistics, 2005(2): 24-26. |

| [17] |

韩晓明, 王金国, 石照巧. 基于主成分分析和熵值法的高校科技创新能力评价[J]. 河海大学学报, 2015, 17(2): 83-88. HAN Xiao-ming, WANG Jin-guo, SHI Zhao-qiao. Evaluation of College Science and Technology Innovation Capacity Based on Principal Component Analysis and Entropy Method[J]. Journal of Hohai University, 2015, 17(2): 83-88. |

| [18] |

JOLLIFFEOLL I. Principal Component Analysis[M]. New York: Springer-Verlag, 1986, 10-28.

|

2017, Vol. 34

2017, Vol. 34