气候变化虽不能决定人类社会的发展,但能够深刻地影响社会发展的进程。相关科学研究的历史至少可以追溯到20世纪初著名地理学家亨丁顿在《亚洲的脉动》等开创性的研究[1],但在相当长的历史时期内,这一主题曾被作为地理环境决定论的代表之一在哲学、历史学、地理学等诸多学科领域中受到批判,甚至成为学术的禁区[2]。然而,近几十年来,随着过去气候变化影响研究的深入,国内外大量实证研究揭示出气候变化曾经深刻地影响了人类文明,具体表现在农业产生、人口波动与迁徙、经济和社会波动、王朝更替乃至区域文明兴衰等诸多方面[3~21],然而大多数研究为基于气候变化与社会发展史实的比对,有关气候变化影响与响应机制的研究仍相对薄弱。

历史气候变化影响研究是要揭示气候变化与社会发展相互作用的历史,回答过去气候变化在文明发展中的作用问题,其目的不仅是为了尽最大可能地还历史本真,更重要地是为了揭示具有一般意义的过程与机理并以史为鉴,将其作为认识现在和未来的钥匙。虽然过去气候变化影响的许多具体结果可能不会在现代社会再次简单地重复发生,但过去气候变化影响的客观事实至少可以作为对未来气候变化可能影响的警示;特别是历史事件所揭示的人类对气候变化影响的响应过程与机理并未因时间和地点的变化而有明显的改变,因此对当今人类社会应对未来全球气候变化的重大挑战具有重要的借鉴价值。过去全球变化(PAGES)研究一直高度关注的热点领域之一是,通过认识过去人类-气候-生态系统在多时空尺度上的相互作用机制与过程,来增强对当代气候变化影响与人类社会适应的理解[22]1)

1) PAGES,http://pastglobalchanges.org/science/intro。

从以史为鉴的角度出发,揭示过去气候变化影响的过程与机制,辨识气候变化影响在人类文明演进进程中的作用,均需要以相关理论作为支撑。弹性是社会-生态系统的内在属性,弹性理论能够很好地阐释历史气候变化影响的过程与机制,特别是人类社会何以能够承受气候变化冲击并不断发展进步,这在人类社会的可持续发展面临以全球变暖为标志的巨大挑战的今天尤其具有重要意义。为此,本文尝试以此为视角对复杂的历史气候变化影响与响应机制进行解读。

1 弹性概念的内涵 1.1 弹性概念内涵的变化弹性(resilience)是一个在现今生态、环境、社会、经济、城市、灾害和气候变化等领域广泛使用的概念[12, 22~35],用于描述自然和人类社会系统承受或消化外来冲击的特性[33~34]。“Resilience”来自于拉丁语“resilire”,意为“回跳,弹回”。自19世纪50年代“弹性”首先被用于机械和工程学领域以来[24~26],该术语被逐步应用到众多学科领域,各个领域在不同时期分别从各自研究视角对弹性的概念进行界定和解释,从而使其因此具有多重内涵(表 1)。作为一个外来术语,“resilience”在由不同学科引入到国内时有多种译法,除“弹性”外[27~30],亦被译为“韧性”[26, 31]、“恢复力”等[32]。从中文的含义看,各种译法都有其合理性,其中,“韧性”是近年流行较为广泛的用法[32],且正频繁地为公众领域所使用,但“韧性”强调“柔而固”,即通过形变而免于破裂;“弹性”有“恢复原状”和“调整、变通”的含义,更能体现“resilience”的本意。

| 表 1 弹性概念的内涵演变(Quigley等[25]) Table 1 The three paradigms of resilience thinking and their characteristics after Quigley et al.[25] |

工程弹性于19世纪50年代被首先用于机械和工程学领域,用于描述金属等材料受外力作用形变之后复原的能力[32]。工程弹性以稳定的单一平衡条件为前提,强调系统均衡状态附近的稳定性,与稳固性和持久性相关,重点是系统干扰后回到初始平衡态的速度[24~25, 32]。

生态弹性于1970年代被加拿大生态学家Holling首次用于刻画生态系统的持久性及其吸收变化和干扰,并且仍然保持同样的种群关系或状态变量的能力[35]。生态弹性是系统在承受变化压力的过程中吸收干扰、进行结构重组,以保持系统的基本结构、功能、关键识别特征及反馈机制不发生根本性变化的一种能力[34]。生态系统不会演变为单一稳定的均衡状态,而会呈现周期性的变化[35],弹性体现的是系统不断调整而适应内外部变化的能力,而不是当外部压力消除后重新回到平衡状态[24~25, 32],也就是说,只要生态系统的变化是可逆的,适度的结构调整就是系统弹性的表现。与工程弹性只有单一稳定的均衡状态不同,生态弹性强调生态系统存在多个稳定状态或多吸引域(multiple basins of attraction),能够在不改变系统基本结构和功能的情况下,通过在不同稳定状态之间的转换来维持系统稳定。

社会-生态系统(人类社会系统)弹性(social-ecological resilience)的概念源于生态弹性[24]。21世纪以来,生态弹性的概念被应用于人类社会,成为与气候变化相关的灾害风险管理研究中的核心概念[28]。人类社会系统是社会-生态耦合系统,其稳定取决于人类社会自身与自然环境系统的双重稳定[29]。由人类建构的人类社会系统嵌入在自然系统之中,依赖于自然环境提供的各种服务且受自然环境的影响,其物质和能量流动过程受制于自然法则;而其生产系统、基础设施系统、人口系统、经济系统和社会系统等子系统则自成体系,依经济与社会准则运行。社会-生态系统弹性更侧重于系统结构、功能的维持,可以理解为人类社会忍受各种环境变化、社会、经济与政治动荡冲击的能力[33],这种能力表现为系统能够通过强大的反馈过程以及多尺度交互作用,有效地缓冲和抑制各种扰动、变化、不确定性和突发事件对系统的冲击,使得系统免于崩溃[36]。社会-生态弹性与人类社会的三方面特点有关:1)系统在功能和结构等方面被改变的程度及可恢复到原有状态的程度,2)系统对变化的自组织能力,3)系统学习和适应能力[24, 29]。由于人类社会独具的社会学习和创新的能力,社会-生态弹性既包含对已发生的影响采取即时反应,维持或恢复到其稳定状态,也包括采取行动改变或彻底清除危机的结构性基础,从而超越原有状态而进化为具有更高弹性的状态,后者使得社会-生态系统弹性与生态弹性(只有前者)区别开来[24~25, 32]。

从弹性概念内涵的演变可以看出,弹性的系统可以在不改变系统基本结构和功能的情况下消化掉外在的冲击[34]。弹性不仅仅意味着面对干扰可以保持系统的持久或稳健,同时也意味着通过重组演化结构和过程为系统的更新和新演化轨迹的出现所提供的机会[24]。生态弹性比工程弹性更具包容性和进化性,工程弹性可视为系统弹性研究中的特例。人类社会系统破坏了自然环境的多样性,但由人类构建的子系统的多样性使其功能和响应的多样性较自然系统更为独特,人类社会(社会-生态)弹性不仅包含生态、工程维度,还包括经济、社会等维度。与工程弹性和生态弹性将干扰视为负面影响不同,人类社会(社会-生态)弹性将扰动看作创造新事物和创新发展的机会,其视角已从试图控制预期稳定状态下的系统变化转向包含管理系统应对、适应和塑造变化的能力。

1.2 弹性、脆弱性和适应之间的关系全球变化影响研究将弹性(resilience)、脆弱性(vulnerability)与适应(adaptation)等概念作为核心概念,用它们来描述人类社会(社会-生态)系统响应全球变化影响的特性[28]。它们分别被从不同学科引入到全球变化研究中,彼此之间存在密切的关联,且在某些概念界定中存在彼此包含甚至重叠的情况[24]。

用于全球变化影响研究的脆弱性(vulnerability)概念主要源于自然灾害研究[28],基本含义是指系统自身所存在的弱点或属性,使得其在受到全球变化冲击时可能受到某种损害。由于脆弱性具有动态的、多变量的特征,不同学者对脆弱性概念的界定存在很大分歧,一般认为,在一定的全球变化条件下,脆弱性与系统的敏感性、物理暴露程度以及各种应对能力相关,但有学者认为脆弱性不包括应对能力,也有学者主张不包括物理暴露[28~29]。IPCC给出的脆弱性定义是,系统易于遭受和是否有能力对付气候变化(包括气候变率和极端气候事件)不利影响的程度[37]。根据这一定义,脆弱性是指特定系统对气候变化影响的敏感性及系统对这种影响的适应能力的综合。气候变化敏感性可理解为人类社会系统受气候变化影响而发生变化的难易程度,那些对适度气候变化高度敏感、同时适应能力受到严重制约的系统是高度脆弱的系统[28~29]。

弹性与脆弱性均是人类社会系统的内在属性,但脆弱性不是弹性的对立面[28]。两者就像一个硬币的两面,从不同侧面反映社会-生态系统响应全球变化影响的特征。总体而言,弹性是指系统在不同吸引域间的状态转换,主要关注系统在受到外在强迫时所表现出的维系稳定能力,更多地体现系统的积极方面,但以有利的初始状态为前提,有些非常不利却相当有弹性的原始状态(如贫穷、化石燃料依赖)并非理想的系统状态[32]。而脆弱性多指系统在同一稳定状态内的结构变化,更多地体现系统的消极方面,主要关注系统易于遭受和缺乏能力应对气候变化危害的可能性和受害程度[20]。

适应(adaptation)是人类社会面对预期或实际发生的气候变化的系统运行、过程或结构所产生的影响而采取的一种有目的的响应行为[29]。适应的概念亦源于生态学,但与生物或生态系统被动的适应不同,人类社会及其个体还具有主动适应气候变化的能力,能够通过有意识地趋利避害,规避气候变化带来的风险。适应能力可以理解为一种人们通过共同行动构建社会-生态弹性的能力[24]。人的主动适应对人类社会的脆弱性和弹性的形成和演化均具有很重要的影响。人们能够通过适应气候变化的经历中的学习和创新,提高人类社会的弹性或降低脆弱性;面对未来可能发生的气候变化,人们能够通过适应策略的选择,来改善当前的系统脆弱性和弹性状态,从而更好地适应未来变化。

已有的历史气候变化影响研究,主要是基于脆弱性的视角,关注气候变化对人类社会的冲击[3~21, 38~40]。然而,在人类历史上,各种时空尺度上的气候变化与突变事件从来就没有间断过,但人类并未因其发生与影响而停止前进的脚步,从生态-社会弹性的视角认识历史气候变化影响,有助于更好地理解人类社会如何通过主动地适应应对气候变化的冲击并推动社会的发展进步。

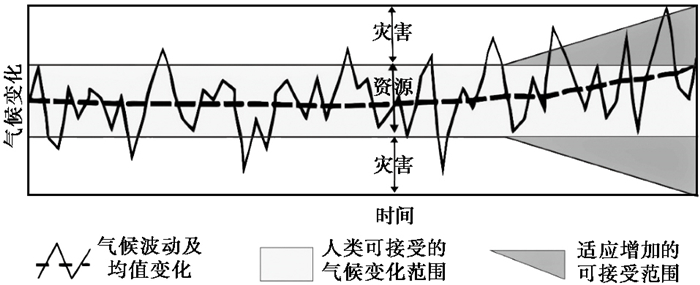

2 弹性与历史气候变化影响的传递过程气候变化影响是自然环境对人类影响在时间维度上的具体体现。作为人类社会发展的基础与外来环境胁迫,自然环境既为人类的生存发展提供自然资源,也是自然灾害发生的根源,还对人类活动施加种种限制或制约[20]。人们在充分利用自然资源进行生产的同时,不得不经常面对不期而遇的灾害带来的灾难、规避与适应自然的各种制约。在一定的技术条件下,一个地区的人类社会系统一般与当地的气候(资源与灾害)状况相适应,趋向于资源利用度相对较高而灾害威胁处在可容忍的气候变化阈值内(图 1)。阈值的大小与系统的弹性密切相关,弹性越大人类社会系统能够容忍的气候波动幅度越大。因此,气候变化影响是由气候变化导致的资源与自然灾害状况变化超出人类社会弹性的调节范围而产生的,是气候变化与人类社会相互作用的产物。

|

图 1 气候变化影响的可适应范围与资源和灾害的关系来源于Smit和Wandel[41] Fig. 1 The resource and hazards in relation to the coping range with the impacts of climate change, from Smit and Wandel[41] |

从社会-生态弹性的视角认识气候变化影响,更关注在社会-生态弹性阈值内面对气候变化影响人类社会的稳定性。稳定性与气候变化敏感性既有区别又相互联系。敏感性是人类社会系统对于气候变化有利或不利影响的响应程度[37],在给定气候变化幅度下,气候变化敏感性越高,人类社会受气候变化影响程度越大。系统的稳定性与其在丧失稳定能力前可承受的最大干扰量(弹性阈值)有关,在弹性阈值内,系统可存在多个稳定状态,每个状态都具有保持其稳定的倾向,整个系统能通过状态间的转换维持稳定,弹性阈值越大系统承受扰动、维持稳定的能力越强[26]。从社会-生态弹性的视角看,只有对气候变化敏感的人类社会系统才会明显地表现出气候变化的影响,如果人类社会能够在其所在的稳定域中吸收并化解气候变化的影响,则对气候变化不敏感;气候变化敏感性高不意味系统一定不稳定,在某些情况下,高敏感性是系统释放压力、维持其稳定状态的一种手段,例如,安徽凤阳地区是历史上著名的逃荒要饭之地,显示其对气候异常有非常高的敏感性,但正是这种适应方式维持了系统的相对稳定;但系统不稳定一定伴随着高敏感性,一般而言,随着系统所处的状态逐步趋近弹性阈值,其弹性不断减小、敏感性不断增大[32]。如果气候变化影响超越了系统的弹性阈值,系统的稳定状态将很难维持。人类社会的生产系统、基础设施系统、人口系统、经济系统和社会系统等各子系统分别具有各自的弹性阈值,人类社会系统的弹性是各子系统弹性的综合体现。由于人类社会的弹性,气候变化影响及其在各子系统之间传递过程中存在一系列的反馈过程,会放大或抑制初始的影响[20]。在整个系统弹性阈值内,如果气候变化对一个子系统影响的程度超过了某种幅度,其影响就可能从该子系统传递到其他子系统,即使影响超过该子系统的弹性阈值,还可以通过其他子系统的适应性调整,继续维持整个系统的稳定。

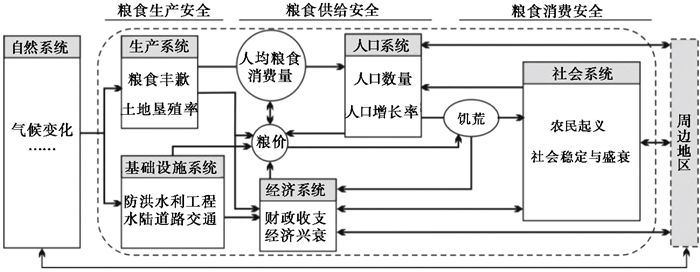

对于历史上的农业社会而言,粮食安全不仅是人类生存的基本保障,也是维系经济发展和社会系统稳定的物质基础。人类社会各子系统对气候变化影响的弹性问题可视为在粮食生产安全、粮食供给安全、粮食消费安全3个层次上的粮食安全/风险问题(图 2)。发生各个时间尺度上的气候变化均能导致气候资源及气候灾害(极端气候事件)分布概率的改变,并通过导致粮食产量变化而直接影响粮食生产安全,由此而产生的人-粮供需关系的改变通过粮食供给安全、粮食消费安全在人类社会各子系统中传递并引发人类社会的适应性响应,表现出显著的层序性特点[42]。

|

图 2 基于粮食安全的中国历史气候变化影响与响应概念模式(修改自方修琦等[42]) Fig. 2 A conceptual model of climate change impact-response in the history of China based on food security(after Fang et al. [42]) |

旱涝、冷冻等极端气候事件的影响是强烈的、突发式的。极端气候事件在年际尺度上表现显著,少数干旱事件可达年代际尺度,它可在短期内造成显著的农业歉收及生命和财产损失,甚至短期突破维系人类系统稳定的弹性阈值[20]。通过气候变化—收成—饥民—社会稳定性的影响与响应链(图 2),极端气候事件能够导致严重的饥荒,触发和激化各种社会矛盾与危机,甚至引发社会全面动荡和朝代更替,加速或减缓历史的进程[18, 20]。绝大多数情况下,随着极端气候事件结束并恢复到常态,社会可重新回到极端气候事件发生前的弹性范围内。

气温和降水的均值变化会改变热量和水资源的数量或质量,除改变旱涝、冷冻等极端气候事件发生的强度和频率外,还通过在更长的时间尺度上改变平均农业生产水平,进而通过气候变化—收成—经济—社会稳定性的影响与响应链(图 2),降低(增加)社会的弹性或增加(降低)脆弱性,影响社会应对突发性气候灾害事件影响的能力。气候变化对社会-生态弹性的影响往往是隐性的、缓慢的,通常要在多年代甚至百年以上的尺度上才会表现出来[18, 20]。相对于极端事件,年代至百年以上尺度气候变化的影响更为深远,严重者足以改变区域乃至全球范围的发展进程,甚至造成某些文明的衰亡,国内外历史上不乏因此导致社会兴衰、王朝更替乃至区域文明衰落的案例[5~6, 11~15, 19~20, 40]。

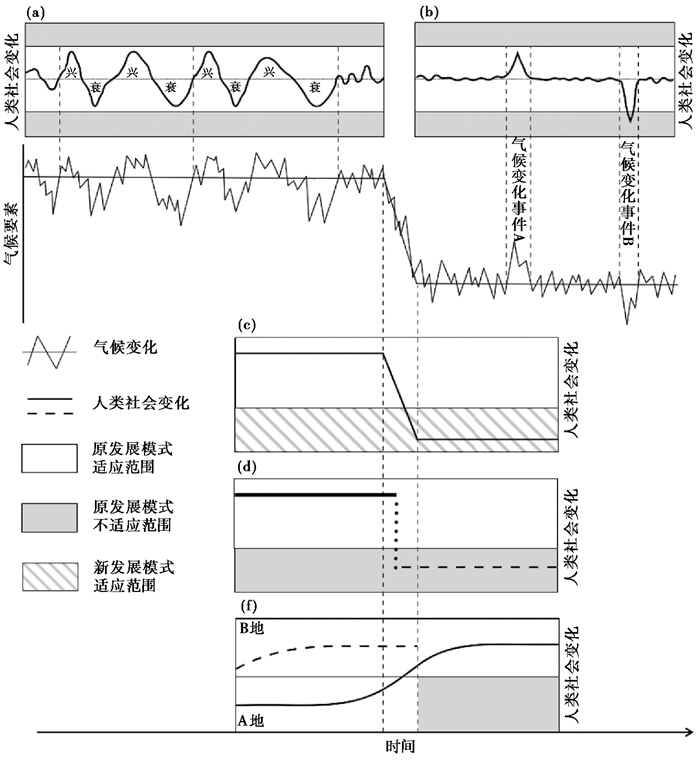

3 弹性与气候变化影响的表现形式人类社会的各子系统有其自身的特点和发展规律,其弹性在不同历史时期亦因此存在明显差别,以人类社会系统对气候变化影响从不敏感到敏感和弹性阈值两个关键转折点为划分标准,人类社会系统对给定的气候变化强迫可呈现以下3种响应方式之一,气候变化的影响因此具有不同的表现形式[43](图 3)。

|

图 3 气候变化影响人类社会的5种表现形式示意图(据方修琦和张頔旸[43]) (a)周期性循环(periodic changes);(b)脉冲式变化(pulse);(c)适应性转型(adaptive transition);(d)崩溃或衰落(collapse);(f)迁徙与替代(migration and replacement) Fig. 3 Five patterns of the impacts of climate change on human society(after Fang and Zhang[43]) |

一是表现为对气候变化影响无明显的响应,意味着系统能够在所处的稳定域中吸收并化解气候变化的影响,对气候变化不够敏感。以清代华北平原地区为例,在18~19世纪之交之前,华北平原地区的人口和社会系统对气候变化影响并不敏感,极端旱涝事件的影响主要在产量和粮价波动等方面有一定的体现[44~45]。历史时期人类社会各子系统对气候变化影响不敏感到敏感往往与系统弹性降低甚至临近不稳定的阈值有关。例如,清代华北平原地区的人口和社会系统在18~19世纪之交发生对气候变化影响从不敏感到敏感的转折,其重要背景是调节人口和社会系统弹性能力的逐步丧失,主要表现为耕地开垦达到饱和,政府对灾害的救济能力严重削弱,作为华北移民目的地的东蒙趋于饱和而东北因封禁政策影响受到限制[44]。

二是在出现短暂的强烈响应后重新回到原有稳定状态或通过从一种状态转变为另一种状态来维持系统稳定,两者均显示人类社会对气候变化虽具有高的敏感性,但仍处于可承受的弹性阈值之内,能够通过在某个稳定域内以一定方式的压力释放或通过不同稳定域之间的转换来维持系统稳定,无需做出重大的结构性改变,其对应的变化形式表现为与气候变化相协同的周期性循环或脉冲式变化[43](图 3)。其中,周期性循环受周期性或阶段性的气候变化驱动,表现为人类社会在不改变其基本结构的情况下状态波动于不同稳定状态之间,呈现兴盛与衰落状态的交替变化。例如,中国历史时期呈现以多尺度的“冷抑暖扬”周期性循环为特征的连续变化,即历史上的暖期对中国总体上是有利的,过去2000年人口增加、经济发达、国力强盛、社会安定、疆域扩展的时期往往对应于百年尺度的暖期,而在冷期的情况则相反[19~21, 46~47],这意味着尽管我国历史上暖期与冷期的社会-生态弹性存在明显差别,且存在脉冲式的社会冲突和动荡,但气候变化的影响在总体上未超出社会-生态弹性的阈值,社会各子系统能够通过不同稳定态之间的转换对气候周期性变化的影响做出适应性调整。脉冲式变化受极端气候事件驱动,表现为人类社会在短期内突然显著偏离原有状态,而后又很快重新回到原有状态,是系统在维持已有的稳定域不变的情况下通过强烈的压力释放对气候变化做出响应。短暂的气候适宜事件可能造就昙花一现式的繁荣,如成蒙古吉思汗政权的短期强大与公元1211~1225年的湿润期存在着对应关系[16]。而气候恶化事件可能成为社会冲突和动荡的触发器,例如,中国历史上多次出现持续数年或十数年的极端干旱,导致严重歉收和粮食安全危机并触发大规模的农民起义事件,造成中国社会的动荡混乱甚至政权的更替[18~20],但中国历史时期社会发展的连续性并未因社会的短期混乱而被打断。

三是系统朝向脱离系统稳定状态甚至转型(transformation)为新系统的方向演化,而新系统的状态可能是不稳定的。此种变化发生在气候变化影响的程度超出人类社会的弹性阈值的情况下,人类社会将很难继续维持原有的稳定状态,需相应地做出适应性改变,否则可能面临崩溃的风险。人类成功的改变表现为适应性转型[43](图 3),即通过社会生产、经济、社会等结构的重组,用与变化后的气候状态相适应的新生产或生活方式全部或部分地替代原有的生产或生活方式,在使人类度过气候变化危机的同时,提升社会-生态弹性,从而为人类社会提供新的、更大的发展空间[12, 43]。人类文明进程中的许多里程碑性事件,例如人类起源、农业起源等,均发生于气候的转变期,正是人类适应气候变化成功转型的结果[3~4, 48];在距今3600年前气候变冷的情况下,青藏高原东北部地区的农业人口能够从2500 m左右的河湟谷地移动到青藏高原海拔3000~4000 m地区且成功地永久定居至今,得益于较黍粟类作物更为耐寒的青稞(大麦)等麦类的传入并成为一种延续至今的农业种植制度[17]。失败的调整表现为崩溃与衰落[43](图 3),即人类社会发展中断或倒退到较低的发展水平,它意味着,人类社会因其弹性不足而未能度过气候变化造成的危机,社会发展难以为继[12, 43]。例如,在约4000年前衰亡的古印度文明、两河流域的阿卡德文明、古埃及文明都可归因于气候干旱事件的影响超过了人类社会的弹性阈值[12~14];东南亚吴哥文明、中美洲玛雅文明、北美洲阿那萨齐文明的最终衰落均因气候干旱超过了其适应能力[5~7, 15]。

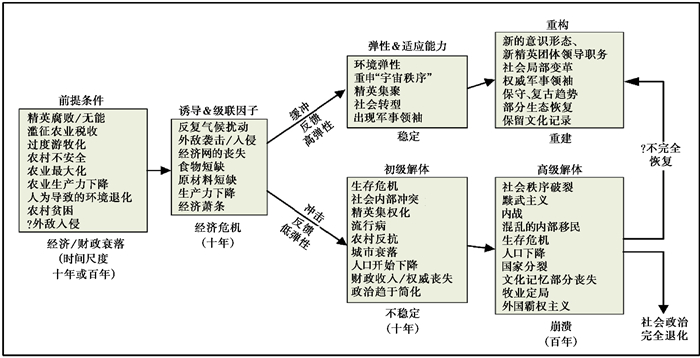

除上述方式外,人口迁徙与文明替代也是人类社会响应气候变化影响的表现形式(图 4),此变化方式无论气候变化影响是否超出人类社会可承受的社会-生态弹性阈值均可能发生[43]。气候变化导致的原居住地生存危机可造成人口迁徙,受目的地因气候变得更为宜居所吸引也可发生人口迁徙,例如,全新世期间人类随气候变湿而进入撒哈拉地区从事畜牧业活动,又因气候变干而从撒哈拉地区迁徙到相对更为湿润的地区[8];4000 cal.a B. P. 东北嫩江流域渔猎的昂昂溪文化衰落并向下游地区迁徙可能部分地与气候由暖湿变为冷干有关[40]。气候变化造成的两个区域之间通道畅通程度的改变也可使人类迁徙成为可能,例如,气候变化对迁徙通道的影响是影响现代人走出非洲的一个重要因素[9~10]。无论何种气候变化影响导致的迁徙,都使人群因气候变化从原居住区域迁徙到新的区域,并将气候变化的影响从一个地区传递到另一地区,甚至导致所迁入地区原有的文明被移入的文明所替代。例如,欧洲历史上的大迁徙时代出现在公元250~550年的黑暗时代冷期中,期间欧洲经历了政治混乱、文化变更、社会经济不稳定的大危机,欧洲原有的文明被入侵民族的文明所替代[11]。

|

图 4 环境变化-人类社会-历史演化的概念模型(据Butzer[12]) Fig. 4 A conceptual model for environmental change-human society-historical collapse (after Butzer[12]) |

发生在各种时空尺度上的气候变化与突变事件从未停止过,但人类社会并未因此而停止发展的脚步,根本原因在于人类社会能够在适应气候变化的过程中通过社会学习与创新增强适应能力与系统弹性[24~25, 32],从而改善系统当前的弹性状态并允许系统沿更具弹性的路径演化(图 4),这也是人类社会与自然系统的本质区别所在。作为历史时期人类应对气候变化挑战的主要手段,气候变化适应方式的选择、适应手段的有效性不仅影响适应的成败,也影响着文明的进程,成功的适应不仅可使人类度过危机,更重要地是能够将人类社会系统的发展转换到更加可持续的发展道路上,人类起源、农业起源都是人类成功适应的典型案例[3~4]。

人类的社会学习和创新行为与环境之间是互为因果的关系。人类行为部分地创造了其周围的环境,即人类把自然改造为人类之家,这种改变又反过来影响人类的行为。社会学习和创新是人类社会系统弹性建设的重要途径,它涉及生产、经济、社会各子系统的方方面面。人类能够在不断的学习中吸取经验教训,逐步积累增强系统的社会-生态弹性与气候变化适应能力;而创新是发现或产生某种新颖、独特的有价值的新事物、新思想的活动,能够带来前所未有的技术、制度、文化等改变与推陈出新,使人类面对气候变化冲击时拥有通过适应性转型而在更高水平上重新构建系统弹性和适应的能力。

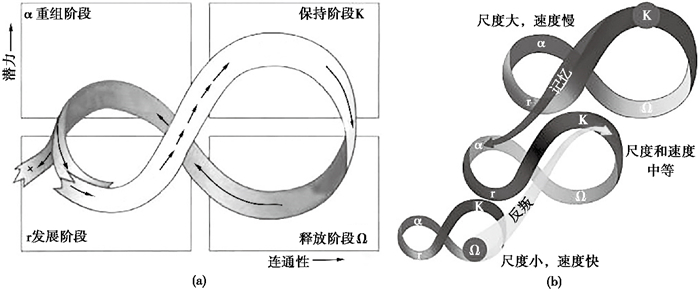

通过社会学习和创新而建立起来的适应能力与社会-生态弹性源自于弹性系统相互嵌套的多尺度适应性循环(panarchy of adaptive cycle)(图 5)[23]。不同尺度的适应性循环承受扰动的能力和变化速度存在明显差异,系统通过多尺度与跨尺度相互作用进行自组织以适应变化,并因适应性循环而具有适应性和进化性[34]。通常情况下,小而快的循环可以通过反叛(revolt)影响大而慢的循环,大而慢的循环能够通过记忆(remember)促进系统的持久性,主导和塑造小而快的循环的更新[23],使得适应性循环可以周而复始地进行。通过对一次又一次小尺度快速循环过程(如一定幅度的高频气候变化)的应急响应,一个有弹性的系统能够从中进行社会学习,从而增进系统的适应性,而不必时常重组大尺度结构;系统中小尺度快速循环的频繁重组有可能为新事物和新工具的出现创造机会[24],而传递到大尺度的创新可触发大尺度的缓慢循环的变化,并使得创新得以维持。快慢大小不一的事件和过程通过社会学习和创新而改变人类社会[23],使得人类社会在维持其功能的同时演化为具有更高弹性的状态,从而对气候变化具有更强的适应能力。

|

图 5 系统的适应性循环和多尺度嵌套适应循环(据Holling[23]) (a)适应性循环的4个阶段及其演化方向:其中,r(发展阶段)到K(保持阶段)——系统弹性增强;K到Ω(释放阶段)——对外界强烈干扰和冲击响应明显,系统灵活性和弹性减弱;Ω到α(重组阶段)——重新建立连通性或重建新系统,系统弹性得到加强;(b)多尺度嵌套适应循环(panarchy)循环形状由小到大对应循环尺度由小到大;循环之间的箭头方向显示不同尺度之间影响与被影响关系 Fig. 5 The adaptive cycle and panarchy of adaptive cycle(after Holling[23]). (a)Four principal phases that elements of a system can cycle through, that is, entrepreneurial exploitation (r), organizational consolidation (K), creative destruction(Ω)and re-or de-structuring(α); (b)Key connections between three levels of a panarchy, showing when small and fast cycles can affect larger and slower ones(revolt), or when larger and slow ones can control renewal of smaller and faster ones(memory) |

气候变化适应不仅是对所面对的气候变化影响的一种反应,而且还包括如何建立与强化社会弹性。从总体上看,人类应对气候变化的历史,可以视为在适应过程中通过不断地社会学习和创新强化其社会-生态弹性的历史,更高弹性状态意味着人类社会能够适应更大幅度的气候变化(图 1),特别是那些创新性适应模式的出现,不仅成为成功地实现适应转型的基础,更为后续的稳定发展提供更大的空间和全新的机遇。以中国为例,中国古代人地关系的主要特点之一是在承认自然环境影响的前提下主动的适应,在历史时期中国社会适应气候变化影响的学习与创新过程中,发生在生产子系统中的江南地区的开发与稻麦连作种植制度对增强中国社会的弹性均具有划时代的意义。

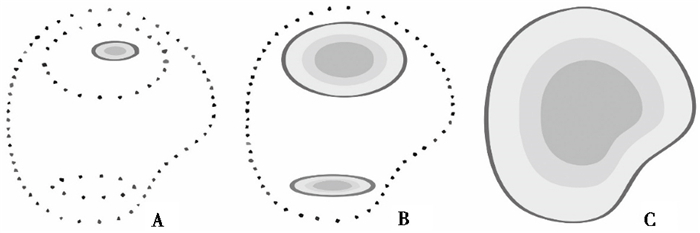

迁徙是人口子系统适应气候变化的重要方式之一[8~11, 38~40, 44],它不仅可使迁出人口得以延续发展,也可能改变迁入区的发展轨迹[43]。江南地区的开发是由北方地区人口南迁这一气候变化适应行为带来的红利。在中国历史上,西晋“永嘉之乱”、中唐“安史之乱”、北宋“靖康之难”均导致大规模的北方人口南迁,这三次南迁浪潮均发生在过去2000年中的百年尺度冷期或暖期中的寒冷时段,即魏晋南北朝冷期中第一个冷谷的前沿、中唐至五代冷期开始之际和12世纪寒冷阶段,是对气候寒冷时期北方发生严重灾荒、战乱及社会经济衰败的适应性响应[49]。来自北方的移民为原本长期处于落后状态的江南地区带来了先进的生产技术,极大地促进了江南地区的开发,每次移民潮之后都带来江南开发的高潮[50~51]。江南地区持续开发在中国历史上具有重要意义,它导致了一个新经济中心区的出现,并使得政治中心与经济中心得以彼此分离,自唐、宋时代开始,南方地区在我国经济中地位日趋重要,甚至超过北方地区,宋代已有“太湖熟,天下足”的说法[50];大运河的开通,加强了南北地区间的物资流动,我国经济南北双中心互补性进一步增强,唐后期国家的维系甚至需仰仗于江南漕粮,宋代以后江南地区更是承担了国家大量的粮赋[50]。从适应气候变化影响的角度看,江南开发为中国社会发展提供更为辽阔的空间,其所带来的中国社会弹性跃升不仅仅是耕地总量的增加,更体现在以下方面(图 6):1)对气候变化具有更宽的适应幅度,能适应各种变幅的气候变化。在南方与北方共同构成的主要农耕区内,末次冰期最盛期时的年平均温度0 ℃等值线位于华北平原北缘,年降水量400 mm等值线位于黄淮之间[52],至少在黄淮地区以南仍能满足农业生产的环境条件,这意味着即使发生第四纪冰期-间冰期幅度的气候变化,农业生产仍可以通过变更区域内的作物类型或从气候恶化地区迁移到农业气候适宜的地区得以维持。2)社会经济对气候变化冲击的敏感性降低、稳定性增大。我国气候变化的区域差异显著,过去千年全国(主要农耕区内)一致旱或涝型出现的几率合计只有27.1 % [53],因此,南北两个经济中心同时遭受气候变化冲击的几率明显小于只有北方一个中心,相对于只有北方一个中心,南北两个中心之间的此消彼长及政治中心与经济中心的分离,均使得社会具有更高的弹性。3)南北中心之间交流通达性的增强,进一步强化了全国尺度上弹性的一体化。通过大运河等南北通道,实现了“南粮北运”等物资流动,将南方经济中心的弹性优势转移到北方地区,进一步强化了南北两个中心之间的区域互补效应,增强了整个社会的调节能力。

|

图 6 历史时期江南开发对我国弹性影响示意图 A:南方开发前只有北方一个中心(one attractor);B:南方开发后形成南北两个中心(two separated attractors);C:南北联系增强使南北 Fig. 6 The resilience changes in the history of China in relation to the development of Southern China |

生产子系统(农业)往往会通过调整作物类型或种植结构来适应变化了的气候[4~5, 17, 54],其中的某些创新性改变能够被“记忆”下来,其长效性影响是使农业生产更具弹性,江南地区稻麦连作制度就是如此。南方稻麦连作的出现与中世纪暖期中国南方偏旱的气候异常状态存在密切关联[20],作为对“南旱”的适应,北宋和南宋朝廷在长江流域大力推广生长期较短的占城稻和稻麦连作,稻麦连作制度由此形成并一直沿用至今。稻麦连作制度被认为是中国农业史上一次重要的种植制度创新,它在降低了农业生产对气候变化敏感性的同时还增加了土地利用率,提高了生产系统对气候变化的稳定性,对宋代后中国社会经济发展产生了深远影响[19~20]。由于南方开发与稻麦连作制度,我国社会的弹性得到显著增强。例如,1290年以前粮食丰歉对温度波动的敏感性高,1290年以后,粮食丰歉对温度变化的敏感性降低[42]。从我国历史时期社会经济变化的表现来看,元代以前,我国的社会经济的盛衰变化呈现大起大落的特征,经济的衰落与政治的混乱互为消涨;而自明清以来,虽然经济存在兴衰变化,但再未出现社会经济的全面崩溃的状况[55]。

5 结论历史气候变化影响研究是要揭示气候变化与社会发展相互作用的历史,回答“历史气候变化如何影响社会发展”问题,其目的,不仅是为了尽最大可能地还历史本真,更重要地是为了揭示具有一般意义的过程与机理并以史为鉴。本文尝试从人类社会弹性的视角,对历史气候变化影响机制问题进行了探讨。

根据弹性理论,气候变化影响从根本上讲是由气候变化导致的资源与自然灾害状况变化超出人类社会的弹性阈值而产生的。人类社会各子系统所处的弹性状态制约着其气候变化敏感性及气候变化影响在子系统之间的传递。在整个系统弹性阈值内,即使气候变化影响超过某个子系统的弹性阈值,整个系统还可以通过其他子系统的适应性调整继续维持稳定。

人类社会的弹性对气候变化影响存在从不敏感到敏感和突破系统弹性阈值两个关键的转折点。在对气候变化敏感但仍处在系统弹性阈值内的状态下,人类社会响应气候变化的形式表现为与气候变化相协同的周期性循环或脉冲式变化;在气候变化影响幅度超出社会-生态弹性阈值时,适应性转型意味着人类社会能够成功地适应,否则会表现为衰落或崩溃。

人类社会可以通过社会学习与创新增强适应能力与系统弹性,从而能够通过因时、因地地选择适应策略,并通过适应改善系统的当前状态或在系统无法维持现状时对系统进行重构,这也是人类社会与自然系统的本质区别所在。

气候变化的影响不是简单的因果关系,人类对气候变化的影响也不是消极地承受,既不能否认气候变化的影响,也不能片面地强调气候变化对社会的影响、简单地把历史事件归因于气候变化,需要在综合考虑气候变化的特征与人类社会自身的状态和人类所采取的应对行为的基础上做出判断。社会-生态弹性理论有助于排除历史记录中的非气候变化因素影响信息、辨析气候变化和非气候变化因素对历史事件发生的贡献,从而更好地回答“历史气候变化如何影响社会发展的”这一核心科学问题。未来应深入挖掘能够刻画社会-生态弹性的历史信息,基于弹性理论对不同尺度上气候变化对社会经济发展影响机制的解释。

| [1] |

Huntington E. The Pulse of Asia: A Journey in Central Asia Illustrating the Geographic Basis of History[M]. Boston, New York: Houghton Mifflin and Company, 1907: 1-182.

|

| [2] |

阿努钦B A; 李德美, 包森铭, 译. 地理学的理论问题[M]. 北京: 商务印书馆, 1994: 1-273. Aнучин B A; Translated by Li Demei, Bao Senming. The Theory of Geography[M]. Beijing: The Commercial Press, 1994: 1-273. |

| [3] |

deMenocal P B. Climate and human evolution[J]. Science, 2011, 331(6017): 540-542. DOI:10.1126/science.1190683 |

| [4] |

Willcox G, Buxo R, Herveux L. Late Pleistocene and Early Holocene climate and the beginnings of cultivation in Northern Syria[J]. The Holocene, 2009, 19(19): 151-158. |

| [5] |

Douglas P M J, Pagani M, Canuto M A, et al. Drought, agricultural adaptation, and sociopolitical collapse in the Maya Lowlands[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2015, 112(18): 5607-5612. DOI:10.1073/pnas.1419133112 |

| [6] |

Haug G H, Günther D, Peterson L C, et al. Climate and the collapse of Maya civilization[J]. Science, 2003, 299(5613): 1731-1735. DOI:10.1126/science.1080444 |

| [7] |

Benson L, Petersen K, Stein J. Anasazi(pre-Columbian Native-American) migrations during the middle-12th and late-13th centuries-Were they drought induced?[J]. Climatic Change, 2007, 83(1-2): 187-213. DOI:10.1007/s10584-006-9065-y |

| [8] |

Kuper R, Kröpelin S. Climate-controlled Holocene occupation in the Sahara: Motor of Africa's evolution[J]. Science, 2006, 313(5788): 803-807. DOI:10.1126/science.1130989 |

| [9] |

Timmermann A, Friedrich T. Late Pleistocene climate drivers of early human migration[J]. Nature, 2016, 538(7623): 92-95. DOI:10.1038/nature19365 |

| [10] |

Nielsen R, Akey J M, Jakobsson M, et al. Tracing the peopling of the world through genomics[J]. Nature, 2017, 541(7637): 302-310. DOI:10.1038/nature21347 |

| [11] |

Büntgen U, Tegel W, Nicolussi K, et al. 2500 Years of European climate variability and human susceptibility[J]. Science, 2011, 331(6017): 578-582. DOI:10.1126/science.1197175 |

| [12] |

Butzer K W. Collapse, environment, and society[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2012, 109(10): 3632-3639. DOI:10.1073/pnas.1114845109 |

| [13] |

Cullen H M, Demenocal P B, Hemming S, et al. Climate change and the collapse of the Akkadian empire: Evidence from the deep sea[J]. Geology, 2000, 28(4): 379-382. DOI:10.1130/0091-7613(2000)28<379:CCATCO>2.0.CO;2 |

| [14] |

Prasad V, Farooqui A, Sharma A, et al. Mid-Late Holocene monsoonal variations from mainland Gujarat, India: A multi-proxy study for evaluating climate culture relationship[J]. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 2014, 397: 38-51. DOI:10.1016/j.palaeo.2013.05.025 |

| [15] |

Buckley B M, Fletcher R, Wang S Y S, et al. Monsoon extremes and society over the past millennium on mainland Southeast Asia[J]. Quaternary Science Reviews, 2014, 95: 1-19. DOI:10.1016/j.quascirev.2014.04.022 |

| [16] |

Pederson N, Hessl A E, Baatarbileg N, et al. Pluvials, droughts, the Mongol Empire, and modern Mongolia[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2014, 111(12): 4375-4379. DOI:10.1073/pnas.1318677111 |

| [17] |

Chen F H, Dong G H, Zhang D J, et al. Agriculture facilitated permanent human occupation of the Tibetan Plateau after 3600 BP[J]. Science, 2015, 347(6219): 248-250. DOI:10.1126/science.1259172 |

| [18] |

Zheng J Y, Xiao L B, Fang X Q, et al. How climate change impacted the collapse of the Ming Dynasty[J]. Climatic Change, 2014, 127(2): 169-182. DOI:10.1007/s10584-014-1244-7 |

| [19] |

葛全胜. 中国历朝气候变化[M]. 北京: 科学出版社, 2011: 1-708. Ge Quansheng. Climate Change in Chinese Dynasties[M]. Beijing: Science Press, 2011: 1-708. |

| [20] |

方修琦, 苏筠, 郑景云, 等. 中国历史气候变化的社会经济影响[M]. 北京: 科学出版社, 2019: 1-273. Fang Xiuqi, Su Yun, Zheng Jingyun, et al. The Social Impacts of Climate Change in the Historical China[M]. Beijing: Science Press, 2019: 1-273. |

| [21] |

方修琦, 萧凌波, 苏筠, 等. 中国历史时期气候变化对社会发展的影响[J]. 古地理学报, 2017, 19(4): 745-752. Fang Xiuqi, Xiao Lingbo, Su Yun, et al. Social impacts of climate change on the history of China[J]. Journal of Palaeogeography, 2017, 19(4): 729-736. |

| [22] |

IHOPE. Developing an Integrated History and Future of People on Earth(IHOPE): Research Plan(IGBP Report No. 59)[EB/OL]. http://www.stockholmresilience.org/ihope,2010.

|

| [23] |

Holling C S. From complex regions to complex worlds[J]. Minnesota Journal of Law, Science & Technology, 2005, 7(1): 1-20. |

| [24] |

Folke C. Resilience: The emergence of a perspective for social-ecological systems analyses[J]. Global Environmental Change, 2006, 16(3): 253-267. DOI:10.1016/j.gloenvcha.2006.04.002 |

| [25] |

Quigley M, Blair N, Davison K. Articulating a social-ecological resilience agenda for urban design[J]. Journal of Urban Design, 2018, 23(4): 581-602. DOI:10.1080/13574809.2018.1440176 |

| [26] |

许婵, 赵智聪, 文天祚. 韧性——多学科视角下的概念解析与重构[J]. 西部人居环境学刊, 2017, 32(5): 59-70. Xu Chan, Zhao Zhichong, Wen Tianzuo. Resilience: Conceptual analysis and reconstruction from multidisciplinary perspectives[J]. Journal of Human Settlements in West China, 2017, 32(5): 59-70. |

| [27] |

蔡建明, 郭华, 汪德根. 国外弹性城市研究述评[J]. 地理科学进展, 2012, 31(10): 1245-1255. Cai Jianming, Guo Hua, Wang Degen. Review on the resilient city research overseas[J]. Progress in Geography, 2012, 31(10): 1245-1255. DOI:10.11820/dlkxjz.2012.10.001 |

| [28] |

方修琦, 殷培红. 弹性、脆弱性和适应——IHDP三个核心概念综述[J]. 地理科学进展, 2007, 26(5): 11-22. Fang Xiuqi, Yin Peihong. Review on the three key concepts of resilience, vulnerability and adaptation in the research of global environmental change[J]. Progress in Geography, 2007, 26(5): 11-22. DOI:10.3969/j.issn.1007-6301.2007.05.002 |

| [29] |

张兰生, 方修琦, 任国玉. 全球变化(第二版)[M]. 北京: 高等教育出版社, 2017: 1-429. Zhang Lansheng, Fang Xiuqi, Ren Guoyu. Global Change (2th edition)[M]. Beijing: Higher Education Press, 2017: 1-429. |

| [30] |

李湘梅, 肖人彬, 王慧丽, 等. 社会-生态系统弹性概念分析及评价综述[J]. 生态与农村环境学报, 2014, 30(6): 681-687. Li Xiangmei, Xiao Renbin, Wang Huili, et al. Resilience concept analysis and evaluation of socio-ecological system: An overview[J]. Journal of Ecology and Rural Environment, 2014, 30(6): 681-687. |

| [31] |

汪辉, 徐蕴雪, 卢思琪, 等. 恢复力、弹性或韧性?——社会-生态系统及其相关研究领域中"Resilience"一词翻译之辨析[J]. 国际城市规划, 2017, 32(4): 29-39. Wang Hui, Xu Yunxue, Lu Siqi, et al. A comparative study of Chinese translation of resilience terminology in socio-ecological system and its related research fields[J]. Urban Planning International, 2017, 32(4): 29-39. |

| [32] |

闫水玉, 唐俊. 韧性城市理论与实践研究进展[J]. 西部人居环境学刊, 2020, 35(2): 111-118. Yan Shuiyu, Tang Jun. Progress on the theory and practice of resilient city[J]. Journal of Human Settlements in West China, 2020, 35(2): 111-118. |

| [33] |

Adger W N. Institutional adaptation to environmental risk under the transition in Vietnam[J]. Annals of the Association of American Geographers, 2000, 90(4): 738-758. DOI:10.1111/0004-5608.00220 |

| [34] |

Walker B, Hollin C S, Carpenter S R, et al. Resilience, adaptability and transformability in social-ecological systems[J]. Ecology & Society, 2004, 9(2): 5. |

| [35] |

Holling C S. Resilience and stability of ecological systems[J]. Annual Review of Ecology and Systematics, 1973, 4(1): 1-23. DOI:10.1146/annurev.es.04.110173.000245 |

| [36] |

Janssen M A, Walker B H, Langridge J, et al. An adaptive agent model for analysing co-evolution of management and policies in a complex rangeland system[J]. Ecological Modelling, 2000, 131(2-3): 249-268. DOI:10.1016/S0304-3800(00)00256-8 |

| [37] |

IPCC. The fourth Assessment Report: Climate Change 2007:Climate Change Impacts, Adaptation and Vulnerability(Summary for Policymakers of the Report)[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2007: 1-939.

|

| [38] |

张贵林, 周新郢, 赵克良, 等. 沙漠/黄土过渡带6 ka B. P. 以来气候环境变化及其对人类活动的影响[J]. 第四纪研究, 2018, 38(4): 874-886. Zhang Guilin, Zhou Xinying, Zhao Keliang, et al. Climate and environment change of desert/loess transition zone and its impact on prehistoric human activities since 6 ka B. P.[J]. Quaternary Sciences, 2018, 38(4): 874-886. |

| [39] |

唐亮, 吕晔, 年小美, 等. 姚江-宁波平原中全新世海侵事件及古人类活动的快速响应[J]. 第四纪研究, 2019, 39(5): 1116-1132. Tang Liang, Lü Ye, Nian Xiaomei, et al. Middle Holocene sea water intrusion and human's rapid response in the Yaojiang-Ningbo coastal plain, China[J]. Quaternary Sciences, 2019, 39(5): 1116-1132. |

| [40] |

冷程程, 汤卓炜, 张伟, 等. 嫩江流域新石器时代以来的环境考古(初步)研究[J]. 第四纪研究, 2019, 39(1): 48-58. Leng Chengcheng, Tang Zhuowei, Zhang Wei, et al. Research of environmental archaeology (preliminary) in Nenjiang River Basin since Neolithic age[J]. Quaternary Sciences, 2019, 39(1): 48-58. |

| [41] |

Smit B, Wandel J. Adaptation, adaptive capacity and vulnerability[J]. Global Environmental Change, 2006, 16(3): 282-292. DOI:10.1016/j.gloenvcha.2006.03.008 |

| [42] |

方修琦, 苏筠, 尹君, 等. 冷暖-丰歉-饥荒-农民起义: 基于粮食安全的历史气候变化影响在中国社会系统中传递[J]. 中国科学: 地球科学, 2015, 58(6): 831-842. Fang Xiuqi, Su Yun, Yin Jun, et al. Transmission of climate change impacts from temperature change to grain harvests, famines and peasant uprisings in the historical China[J]. Science China: Earth Sciences, 2015, 58(8): 1427-1439. |

| [43] |

方修琦, 张  旸. 气候变化影响区域文明发展演化的主要表现方式[J]. 地球科学进展, 2017, 32(11): 1218-1225. 旸. 气候变化影响区域文明发展演化的主要表现方式[J]. 地球科学进展, 2017, 32(11): 1218-1225.Fang Xiuqi, Zhang Diyang. Patterns of the impacts of climate change on civilization[J]. Advances in Earth Science, 2017, 32(11): 1218-1225. DOI:10.11867/j.issn.1001-8166.2017.11.1218 |

| [44] |

方修琦, 萧凌波, 魏柱灯. 18-19世纪之交华北平原气候转冷的社会影响及其发生机制[J]. 中国科学: 地球科学, 2013, 56(5): 810-823. Fang Xiuqi, Xiao Lingbo, Wei Zhudeng. Social impacts of the climatic shift around the turn of the 19th century on the North China Plain[J]. Science China: Earth Sciences, 2013, 56(6): 1044-1058. |

| [45] |

文彦君, 方修琦, 刘洋, 等. 18-19世纪之交华北平原的气候变化与粮价异常[J]. 中国科学: 地球科学, 2019, 62(1): 122-133. Wen Yanjun, Fang Xiuqi, Liu Yang, et al. Rising grain prices in response to phased climatic change during 1736-1850 in the North China Plain[J]. Science China: Earth Sciences, 2019, 62(11): 1832-1844. |

| [46] |

魏柱灯, 方修琦, 苏筠. 过去2000年中国的气候变化、财政周期与朝代更迭[J]. 第四纪研究, 2020, 40(5): 1180-1192. Wei Zhudeng, Fang Xiuqi, Su Yun. Climate change, fiscal balance and dynastical cycles in China over the past 2000 years[J]. Quaternary Sciences, 2020, 40(5): 1180-1192. |

| [47] |

李康康, 秦小光, 张磊, 等. 罗布泊(楼兰)地区1260-1450 A. D.期间的绿洲环境和人类活动[J]. 第四纪研究, 2018, 38(3): 720-731. Li Kangkang, Qin Xiaoguang, Zhang Lei, et al. The ancient oasis and human activity in Lop Nur (Loulan) region during 1260-1450A.D.[J]. Quaternary Sciences, 2018, 38(3): 720-731. |

| [48] |

王灿, 吕厚远, 顾万发, 等. 全新世中期郑州地区古代农业的时空演变及其影响因素[J]. 第四纪研究, 2019, 39(1): 108-122. Wang Can, Lü Houyuan, Gu Wanfa, et al. Spatial-temporal evolution of agriculture and factors influencing it during the mid-Holocene in Zhengzhou area, China[J]. Quaternary Sciences, 2019, 39(1): 108-122. |

| [49] |

满志敏. 中国历史时期气候变化研究[M]. 济南: 山东教育出版社, 2009: 1-504. Man Zhimin. Climatic Change in Historical Period of China[M]. Jinan: Shandong Education Press, 2009: 1-504. |

| [50] |

邹逸麟. 中国历史人文地理[M]. 北京: 科学出版社, 2001: 1-437. Zou Yilin. Historical Human Geography of China[M]. Beijing: Science Press, 2001: 1-437. |

| [51] |

方修琦, 郑景云, 何凡能, 等. 过去2000年中国农耕区拓展与垦殖率变化的基本特征[J]. 地理学报, 2021(已接收). Fang Xiuqi, Zheng Jingyun, He Fanneng. General characteristics of the agricultural area and fractional cropland cover changes in China for the past 2000 years[J]. Acta Geographica Sinica, 2021(accepted). |

| [52] |

张兰生, 方修琦. 中国古地理——中国自然环境的形成[M]. 北京: 科学出版社, 2011: 1-531. Zhang Lansheng, Fang Xiuqi. Palaeogeography of China-The Formation of Natural Environment in China[M]. Beijing: Science Press, 2011: 1-531. |

| [53] |

Wang Shaowu, Li Weijing. Climate of China[M]. Beijing: China Meteorological Press, 2007: 1-428.

|

| [54] |

陈亭亭, 贾鑫, 黎海明, 等. 甘青地区齐家文化时期农业结构的时空变化及其影响因素分析[J]. 第四纪研究, 2019, 39(1): 132-144. Chen Tingting, Jia Xin, Li Haiming, et al. The analysis of spatiotemporal transformation of agriculture and its influence factors during Qijia culture period in Gansu-Qinghai region[J]. Quaternary Sciences, 2018, 38(4): 39(1): 132-144. |

| [55] |

傅筑夫. 中国古代经济史概论[M]. 北京: 中国社会科学出版社, 1981: 1-299. Fu Zhufu. Introduction to Ancient Chinese Economic History[M]. Beijing: China Social Sciences Press, 1981: 1-299. |

Abstract

One of the core themes of the Past Global Change Sciences(PAGES) is to understand the mechanism and process of the past human-climate-ecosystem's interaction in various spatial and temporal scales. The ultimate objective of such a research is for coping with the challenges of the ongoing climate change impacts and adaptation by learning from the history, more than for learning about the detailed historical truth. Social-ecological resilience is an inner attribute of the human society, which refers to the capacity of the social-ecological system to absorb disturbances such as environment change, social-economic fluctuation and political turmoil. The concept of social-ecological resilience could well illustrate the mechanism and process of the impacts of historical climate change. In this paper, the issue about how past climate change impact the social development in the history was discussed in the perspective of social-ecological resilience. Following is the conclusions. (1) The impact of climate change occurred when the state of social-ecological resilience could not absorb the disturbance. Even if the impacts of climate change is beyond the tolerable threshold of social-ecological resilience for a certain subsystem, the whole system could still maintain its state by adaptations of other resilient subsystems. (2) Among the five patterns of social response to climate change impacts, the patterns of periodic changes and the pulse occurred when human society was sensitive to climate change but the impact was still within the threshold of social-ecological resilience. The patterns of the adaptive transition and the collapse happened when the impact of climate change had exceeded the resilience threshold. While the pattern of migration and replacement occurred regardless of the impacts of climate change exceeded the resilience threshold. (3) Social learning and innovations created by climate change adaption, could enhance the social-ecological resilience, or recreate an even more resilient system, that promotes the development and progress of human civilization. 2021, Vol.41

2021, Vol.41