新疆天山、青藏高原及其周缘是当今板块内部地震活动最为强烈的构造带之一[1]。西天山地区历史上构造活动活跃,中强地震频发,具有发生中强地震的能力[2]。增强西天山地区中强地震危险性评估能力,深入探讨地震前后各地球物理场变化,具有重要的科学意义。

地震的孕育和发展伴随着地壳构造活动,使得地壳表面和内部发生空间位移、物质迁移和密度变化等物理过程,这些物理过程叠加作用引起地表重力场的动态变化[3-5]。1966年美国阿拉斯加地震、1968年新西兰因南格华地震等震例为地震重力研究提供了宝贵经验[6-7]。陈运泰等[8]研究海城和唐山地震前重力场变化时发现,震前区域重力场变化量级无法仅用高程变化解释,通过理论计算发现地壳质量迁移的重力效应。张建朝[9]通过对新疆地区多年来流动重力观测资料的对比分析发现,MS≥5.0地震前重力观测资料有明显的前兆异常。祝意青等[10]分析流动重力观测资料认为,新疆区域重力场变化对伽师MS6.8地震存在明显的预示关系。申重阳等[11]系统分析了于田7.3级地震重力场的时空变换特征,并且总结了可能引起重力前兆异常的因素。

2011年巩留-尼勒克MS6.0地震及2012年新源-和静MS6.6地震以来,西天山地区地震活动明显增强,中强地震连续发生,给区域稳定和发展带来巨大威胁。2013年新疆维吾尔自治区地震局(以下简称新疆地震局)在西天山区域布设流动重力观测网,开展每年两期的流动重力观测。此项工作的开展为研究该区域地壳动力学、区域重力场变化与中强震孕育过程的关系提供了很大帮助。

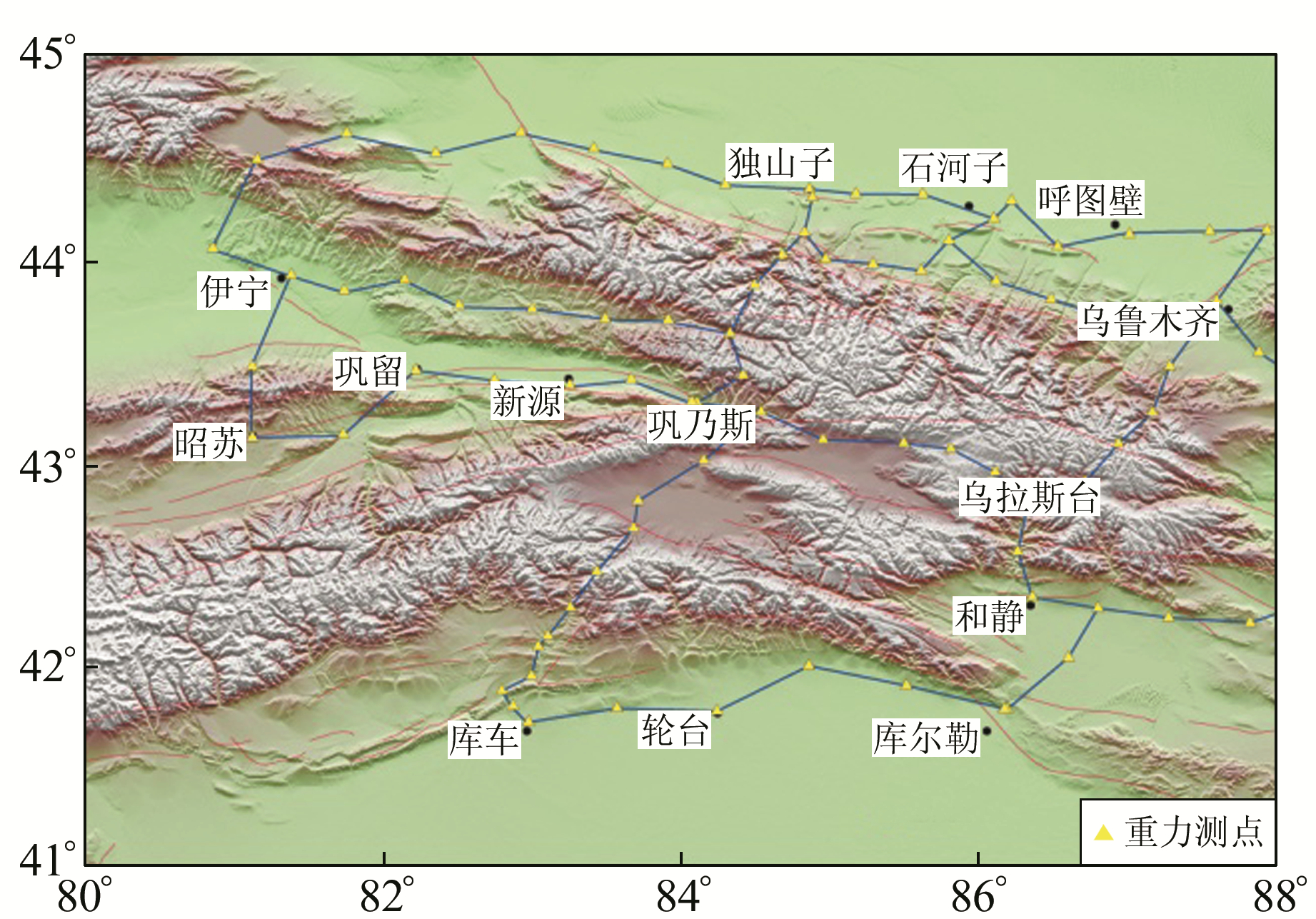

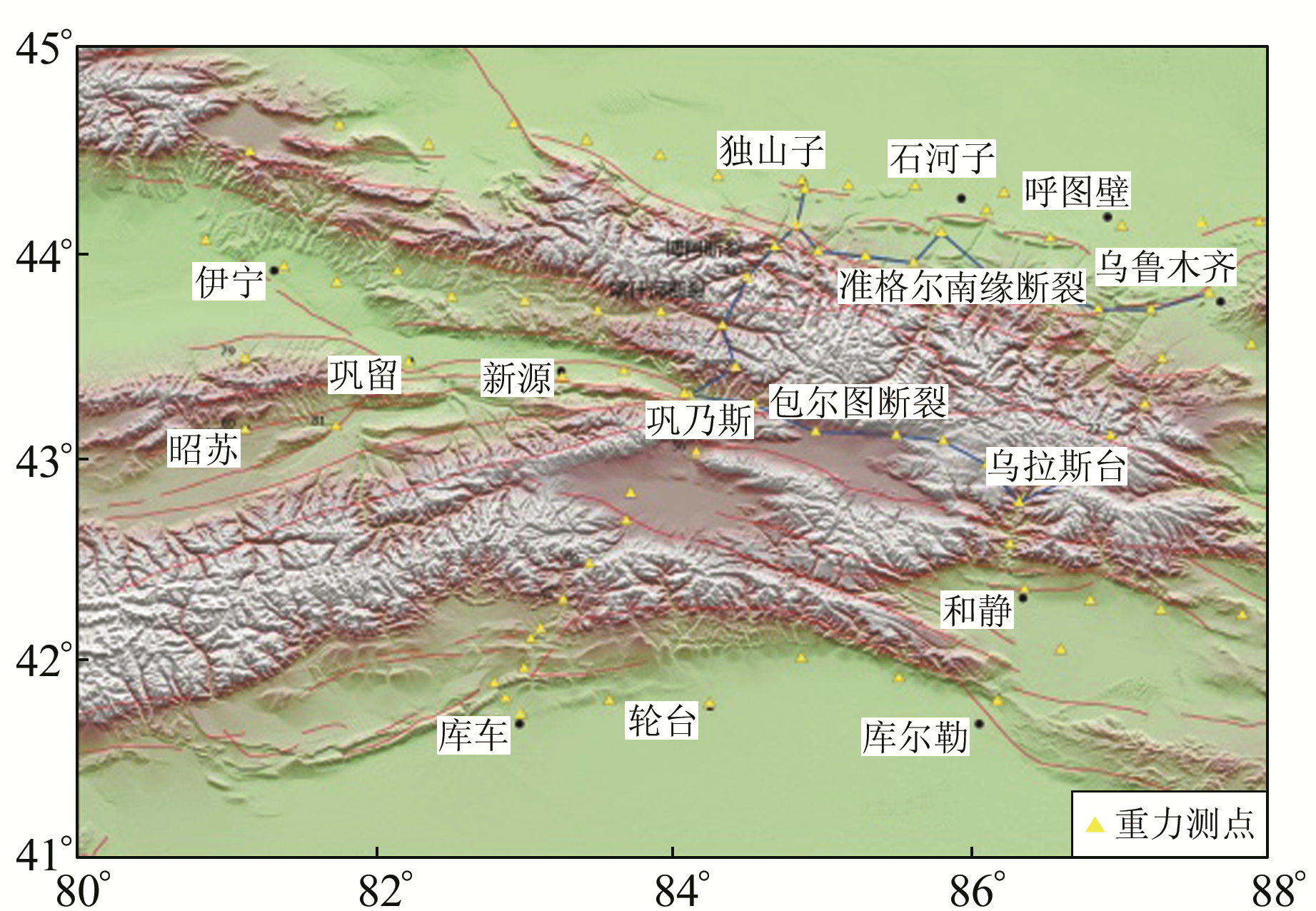

1 资料选取及数据处理新疆地震局利用两台高精度CG-5型重力仪,从2013-05开始对乌鲁木齐至独山子区域进行每年两期的流动重力观测。2014年对测网进行扩展建设,监测面积基本覆盖西天山(图 1)。截至2015-09监测网共获得6期可靠的重力观测数据。本文收集覆盖西天山区域(80°~88°E、40°~45°N)2013~2015年的流动重力观测资料进行计算分析。

|

图 1 西天山区域重力点位分布 Fig. 1 Gravity point distribution in the west Tianshan area |

监测数据的计算采用LGADJ软件,对观测数据进行一次项、固体潮、气压、仪器高及零漂改正。各期数据采用位于板块内部较为稳定的BJ07点作为统一起算基准进行拟稳平差。平差计算时先对多期观测数据进行预计算,整体分析预计算结果,掌握观测仪器的观测精度,然后合理设置各台仪器的先验方差,逐步递进反复计算,用最小二乘配置法对数据进行计算分析,得到最佳解算结果。

2 重力场时空变化特征 2.1 半年时间尺度利用邻近两期观测数据的平差计算结果差分并绘制各时段的重力变化等值线图(图 2)。结合该区域地震目录对重力等值线图进行分析,探究西天山区域重力场的时空动态演化过程与地震的关系。

|

图 2 Gravity point distribution in the west Tianshan area Fig. 2 Contour map of gravity field variation in the west Tianshan area(half-year scale) |

2013-05~2013-09(图 2(a))西天山地区重力场变化表现出东北部负向变化、西南部正向变化的态势,极值区出现在和静以西区域,变化量值达到40 μGal以上,负向变化的极值区出现在乌鲁木齐以西区域,变化量值也达到40 μGal以上。在乌鲁木齐以西和奎屯以南区域出现两个重力等值线较密、梯度变化较大的区域。在随后的2013-08-30发生昌吉MS5.1地震,震中在乌鲁木齐以西区域,位于重力变化等值线“零值线”的断层附近,震中区域重力变化等值线密度较大,水平梯度变化也较大,且梯度方向接近断层走向。

2013-09~2014-05(图 2(b))西天山地区重力场变化与上一期呈现相反的态势,但新源以东山区始终保持负向变化。整个监测区主要呈现负向变化态势,出现在新源以东和静以北的山区,负向变化极值达到-40 μGal。分析认为,本期变化主要显示出2013年昌吉MS5.1地震后,区域地壳能量得到一定的释放,地震后地表发生形变,地下物质较为分散。

2014-05~2014-09(2(c))西天山地区重力场变化发生较大变化,监测区基本被正向重力变化区域覆盖,重力变化主要表现为正向变化,极值达到+30 μGal以上,基本覆盖了奎屯-和静-库尔勒连线以东区域;负向变化区域出现在监测区西南角,即奎屯-和静-库尔勒连线以西区域,极值达到-50 μGal;在本期观测后的2015-02-22发生沙湾MS5.1地震,震中位于重力变化0等值线断层附近,震中区域重力水平梯度变化明显,且方向接近断层走向。

2014-09~2015-05(图 2(d))西天山地区重力场变化图像较为复杂,重力变化正负交替出现,在乌鲁木齐-和静-库尔勒一线出现负值变化区域,极值达到-30 μGal;在玛纳斯-轮台-库车一线出现正向变化区域,极值达到+60 μGal,重力正、负变化区域的面积基本相当。在监测区奎屯以南区域出现了一个较为明显的重力梯度变化带,梯度方向接近区域断层走向。在库车-轮台连线间也有一个较大的梯度变化,梯度方向接近区域断层走向。

2015-05~2015-09(图 2(e))西天山地区重力场变化延续了上期重力场变化趋势,监测区整体呈现正向变化,极值达到+70 μGal。在乌鲁木齐-和静-库尔勒一线以东出现负向变化区域,极值为-30 μGal。在上期出现较明显重力梯度变化的区域,在本期观测后2015-12-06发生沙湾MS5.2地震、2016-01-14发生轮台MS5.1地震。

纵观2013-05~2015-09期间西天山地区重力场5次差分变化等值线图,重力场变化正负方向反复变化,从中可以看出一个明显的特征,即区域重力场变化的“增强-减弱-增强”过程与监测期地震活动趋势的“活跃-平静-活跃”相对应。

西天山地区构造复杂,分布有多条断裂,但断层走向大都近东西向。从西天山地区半年时间尺度的重力场变化等值线图来看,重力变化具有明显的规律,空间分布比较集中,重力场变化趋势比较明显,反映出该区域地下物质运移变迁的趋势。该区域重力场正负变化区域随时间的推移交替出现,重力场正负变化区域有顺时针旋转的变化趋势。西天山地区重力场变化的旋转趋势,与GPS监测到的塔里木板块整体向北漂移、板块西部速度明显大于北部、在北漂中存在顺时针旋转有一定的联系。

从西天山地区2013~2015年期间发生的地震与重力变化等值线图可以看出,地震多发生在重力变化正负值交替的零值线附近的正值区域,且震中多处在断层附近,所处位置等值线较为密集,梯度变化较大,水平梯度方向接近该区域断层走向。这种现象反映出震中区域的地下物质增减差异剧烈,能量易于积累,从而为地震创造条件。

2.2 一年时间尺度利用2013~2015年每年春季(4~5月)西天山流动重力观测成果作差分计算,绘制了各时段的重力变化等值线图(图 3)。

|

图 3 西天山地区重力场变化等值线(一年时间尺度) Fig. 3 Contour map of gravity field variation in the west Tianshan area(one-year scale) |

2013-05~2014-05(图 3(a))西天山地区重力场变化主要以负向变化为主,负向变化占据了监测区的中部区域,正向变化区域围绕于负向变化区域周围。负向变化极值区域出现在乌鲁木齐以西和和静以北的山区,达到-40 μGal。正向变化极值区域出现在奎屯附近,极值达到+30 μGal。在奎屯-玛纳斯连线区域的重力变化“0值线”附近区域,发生沙湾MS5.1地震,震中附近存在水平重力水平梯度变化较强的现象。

2014-05~2015-05(图 3(b))西天山地区重力变化等值线正负变化交替出现,正向变化主要出现在奎屯-呼图壁-和静连线的三角区,极值为+30 μGal。负向变化出现在奎屯-库尔勒连线以西和乌鲁木齐以南的山区,极值为-50 μGal。重力变化延续2013-05~2014-05期间的变化趋势,反映出监测区地下物质由两侧盆地向山区迁移,西天山监测区受到南部塔里木板块的推挤和北部准噶尔板块的阻挡作用。2015-12-06发生沙湾MS5.2地震,震中出现在奎屯-和静连线区域的“零等值线”附近。

从西天山地区一年时间尺度的重力场变化等值线图来看,年重力变化量相对较大,推测该区域地壳内物质迁移较为活跃。重力变化等值线图中交替出现的正负向变化,反映出伴随地下物质迁移,地表重力异常不断变化,这种变化使得地壳能量易于积累。在重力变化零值线附近、重力等值线梯度变化较剧烈区域是地壳能量积累较强的区域,在此区域断层更易发生破裂变形。

重力场动态变化图像基本反映了西天山地区现今地壳构造运动趋势及外部环境,变化趋势对中强地震孕育过程也有较好的反映。多个震例研究显示,在空间分布上,中强地震发生在重力变化梯度带较剧烈的区域,地震发生前出现与活动断层走向基本一致的重力场变化高梯度带,震中多出现在重力场变化的零等值线附近。

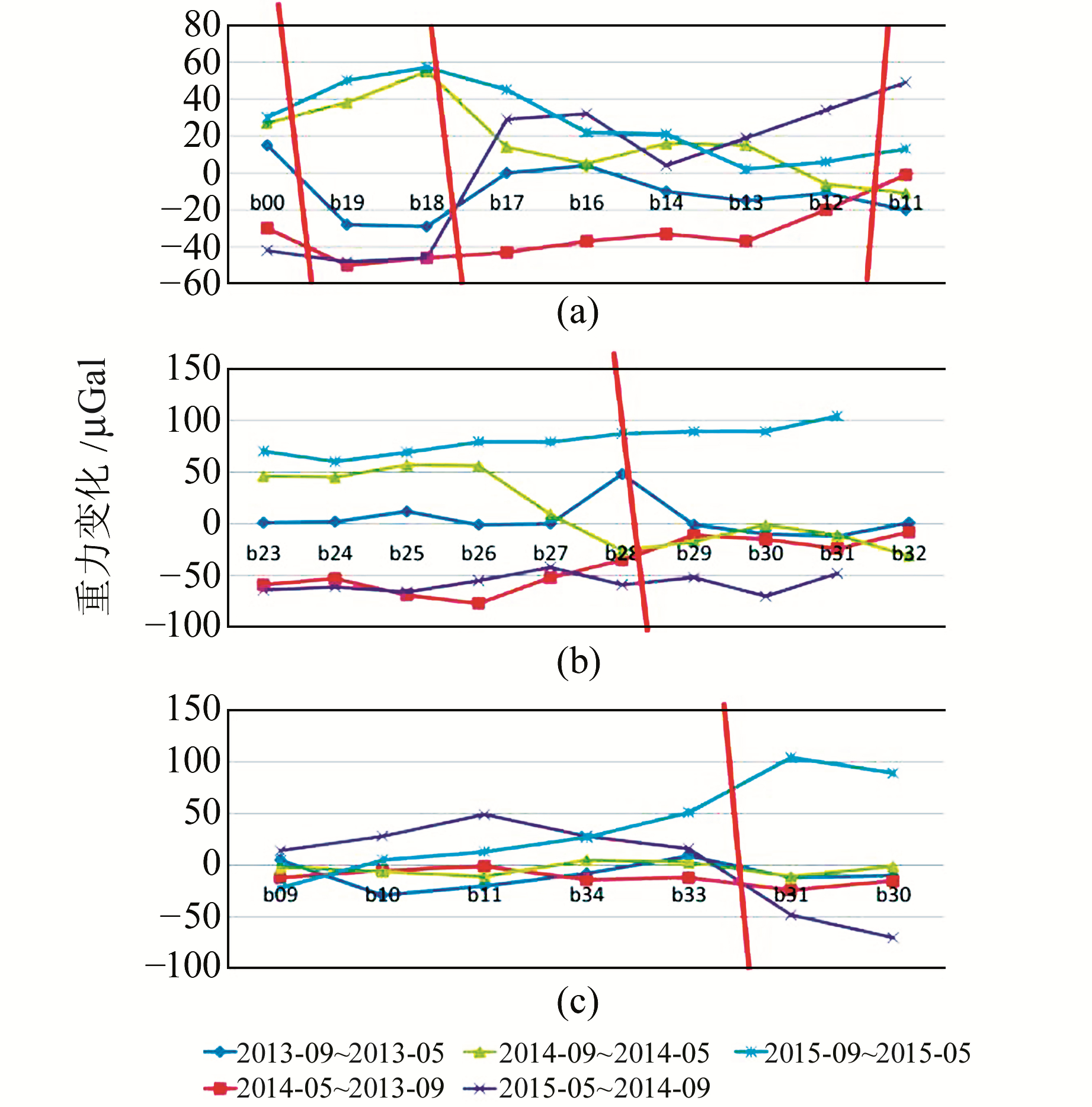

2.3 重力剖面变化特征沿天山走向分别选取南北两条平行北天山地震带重力剖面,和一条跨越北天山地震带重力剖面(图 4)。在重力剖面点时间序列(图 5)中b00-b19、b18-b17、b12-b11分别跨越准格尔南缘断裂(图 5(a)),b27-b29跨越包尔图断裂(图 5(b)),b34-b33跨越博阿断裂,b33-b31跨越喀什河断裂(图 5(c))。由图可见,2013~2016年位于86°~88°E乌鲁木齐及以西区域的b00-b17、b23-b26测段重力变化较为活跃,剖面测点整体随时间迁移呈现正负跳跃变化,在此期间该区域发生2013-03-29昌吉5.6级地震、2013-08-30乌鲁木齐5.1级地震、2015-08-19乌鲁木齐4.5级地震、2015-12-24乌鲁木齐4.8级地震等几次中强地震;在2014~2015年期间位于84°~85°E奎屯以南区域的b12-b11、b30-b31测段也出现测段变化随时间迁移呈现大幅正负跳跃变化的现象,在此期间该区域发生2015-02-22沙湾MS5.1地震、2015-12-06沙湾MS5.0地震。重力测点变化时间序列较好地反映出该区域重力场地震前后的活跃变化,地壳内部物质运移活动剧烈。在以上地震前,跨断层测段两端测点出现较大的方向相反的重力变化,使得同期重力剖面变化出现转折,平行断裂分布测点震前重力变化趋势基本相同且量值相当,反映出震前地壳物质增减差异运动活跃,能量易于聚集,从而诱发地震。

|

图 4 西天山地区重力剖面位置分布 Fig. 4 Location map of gravity profile in the west Tianshan area |

|

图 5 重力剖面点时间序列 Fig. 5 Time series of gravity profile |

一般认为,地震震源区地壳介质产生快速错动破裂或断层原有状态失稳从而导致地震发生[12]。地震活动与现今构造运动,特别是第四纪以来新构造活动存在紧密联系。重力场时空变化反映出大量的构造运动信息,既包括区域应力场作用下深大断裂活动信息,也包括震源应力场作用下局部断裂活动的结果。西天山地区重力场水平梯度带变化方向与区域断层走向基本平行时,容易诱发中强地震。重力变化零等值线区是地壳内部物质迁移较为剧烈的区域,也是能量易于积累区域,在此区域断层容易发生闭锁,从而易于地震发生。

在地震孕育过程中,由于地壳内部应力的长期作用,应力、应变的积累,孕震区内介质的物理、力学性质会发生不同程度的改变,导致活动性断层产生蠕动变形,这种蠕动变形以地表形变和区域密度变化的形式表现出来。地壳的变形会造成地面空间位置的变化,地壳内部介质密度也可能发生不同程度的变化,地壳和上地幔还可能存在物质的迁移等变化,所有的变化都将导致重力场的改变,并且通过地表的重力异常变化反映出来。地震从孕育到发生是一个能量累积到释放的过程。在地震孕育过程中,随着震源区应力的逐渐累计,使得区域地壳内部的物质产生运移,导致地壳内部介质质量发生改变,从而使得该处地表的重力观测值发生变化。主要表现为重力场空间分布的有序性变化和局部重力异常区,以及伴生的重力变化水平高梯度带的出现、重力点观测值随时间的变化等。

西天山区域现今构造运动明显受到周围板块的强烈影响,从而使地壳内部物质发生迁移变化,地壳的密度也随之改变,能量在不断汇集,使得该区域成为地震活跃的区域。半年、一年时间尺度的重力场动态变化等值线图反映出西天山地区重力场的活跃变化及趋势。

4 结语1) 西天山地区是重力场变化较活跃的地区之一,区域重力场变化的“增强-减弱-增强”过程与监测期地震活动趋势的“活跃-平静-活跃”相对应。塔里木板块北漂旋转趋势导致西天山区域重力场存在旋转的变化趋势。

2) 西天山区域地震多发生在重力变化正负值交替的零值线附近的正值区域,震中多位于断层附近,震中位置重力变化等值线较为密集,水平梯度变化较大,方向接近该区域断层走向。

3) 西天山区域地震前,跨断层重力测段两端测点出现方向相反、量值较大的重力变化,使得同期重力剖面变化出现转折,平行断裂分布的测点震前重力变化趋势基本相同且量值相当。跨断层测段两端点重力变化方向相反的特性可为地震预报提供参考。

致谢: 本文在撰写过程中得到新疆地震局方伟、孙小旭、陈述江等同志的帮助,在此一并表示感谢。

| [1] |

黄汲清, 任纪舜, 姜春发, 等. 中国大地构造基本轮廓[J]. 地质学报, 1977, 51(2): 19-37 (Huang Jiqing, Ren Jishun, Jiang Chunfa, et al. An Outline of the Tectonic Characteristics of China[J]. Acta Geologica Sinica, 1977, 51(2): 19-37)

(  0) 0) |

| [2] |

沈军, 汪一鹏, 李莹甄, 等. 中国新疆天山博阿断裂晚第四纪右旋走滑运动特征[J]. 地震地质, 2003, 25(2): 183-194 (Shen Jun, Wang Yipeng, Li Yingzhen, et al. Late Quaternary Right-Lateral Strike-Slip Faulting along the Bolokenu-Aqikekuduke Fault in Chinese Tianshan[J]. Seismology and Geology, 2003, 25(2): 183-194 DOI:10.3969/j.issn.0253-4967.2003.02.002)

(  0) 0) |

| [3] |

孙和平. 重力场时间变化与地球动力学[J]. 中国科学院院刊, 2004, 19(3): 189-193 (Sun Heping. Temporal Variation of Gravity Field and Geodynamics[J]. Bulletin of Chinese Academy of Sciences, 2004, 19(3): 189-193 DOI:10.3969/j.issn.1000-3045.2004.03.008)

(  0) 0) |

| [4] |

申重阳. 地壳形变与密度变化耦合运动探析[J]. 大地测量与地球动力, 2005, 25(3): 7-12 (Shen Chongyang. Preliminary Analysis of Coupling Movement between Crustal Deformation and Density Change[J]. Journal of Geodesy and Geodynamics, 2005, 25(3): 7-12)

(  0) 0) |

| [5] |

申重阳, 李辉. 研究现今地壳运动和强震机理的一种方法[J]. 地球物理学进展, 2007, 22(1): 49-56 (Shen Chongyang, Li Hui. A Method of Analyzing the Present Crustal Movement and the Mechanism of Strong Shocks[J]. Progress in Geophyssics, 2007, 22(l): 49-56)

(  0) 0) |

| [6] |

Barnes D F. Gravity Changes during the Alaska Earthquake[J]. J Geophys Res, 1966, 71(2): 451-456 DOI:10.1029/JZ071i002p00451

(  0) 0) |

| [7] |

Hunt T M. Gravity Changes Associated with the 1968 Inangahua Earthquake[J]. New Zealand Journal of Geology and Geophysics, 1970, 13(4): 1 050-1 051 DOI:10.1080/00288306.1970.10418220

(  0) 0) |

| [8] |

陈运泰, 顾浩鼎, 卢造勋. 1975年海城地震与1976年唐山地震前后的重力变化[J]. 地震学报, 1980, 2(1): 21-31 (Chen Yuntai, Gu Haoding, Lu Zaoxun. Variations of Gravity before and after the Haicheng Earthquake, 1975 and the Tangshan Earthquake, 1976[J]. Acta Seismologica Sinica, 1980, 2(1): 21-31)

(  0) 0) |

| [9] |

张建朝. 天山地区流动重力重复测量资料前兆异常识别判据、地震预报指标及效能评价[J]. 内陆地震, 2002, 16(4): 306-316 (Zhang Jianzhao. Earthquake Anomaly Recognition Criterion, Prediction Index from Repeated Mobile Gravity Survey Data in Tianshan Area and Evaluation of Its Prediction Ability[J]. Inland Earthquake, 2002, 16(4): 306-316 DOI:10.3969/j.issn.1001-8956.2002.04.004)

(  0) 0) |

| [10] |

祝意青, 胡斌, 李辉, 等. 新疆地区重力变化与伽师6.8级地震[J]. 大地测量与地球动力学, 2003, 23(3): 66-69 (Zhu Yiqing, Hu Bin, Li Hui, et al. Variation of Gravity Field of Xinjiang Area and Jiashi MS6.6 Earthquake[J]. Journal of Geodesy and Geodynamics, 2003, 23(3): 66-69)

(  0) 0) |

| [11] |

申重阳, 李辉, 孙少安, 等. 2008年于田MS7.3地震前重力场动态变化特征分析[J]. 大地测量与地球动力学, 2010, 30(4): 1-7 (Shen Chongyang, Li Hui, Sun Shaoan, et al. Characteristic Analysis of Dynamic Gravity Change before Yutian MS7.3 Earthquake, 2008[J]. Journal of Geodesy and Geodynamics, 2010, 30(4): 1-7)

(  0) 0) |

| [12] |

马瑾, 郭彦双. 失稳前断层加速协同化的实验室证据和地震实例[J]. 地震地质, 2014, 36(3): 547-561 (Ma Jin, Guo Yanshuang. Accelerated Synergism Prior to Fault Instability: Evidence from Laboratory Experiments and an Earthquake Case[J]. Seismology and Geology, 2014, 36(3): 547-561 DOI:10.3969/j.issn.0253-4967.2014.03.001)

(  0) 0) |

2017, Vol. 37

2017, Vol. 37