2. 武汉大学资源与环境科学学院, 湖北 武汉 430079;

3. 国土资源部城市土地资源监测与仿真重点实验室, 广东 深圳 518034

2. School of Resources and Environment Science, Wuhan University, Wuhan 430079, China;

3. Key Lab of Urban Resources Monitoring and Simulation, Ministry of Land and Resources of China, Shenzhen 518034, China

人们通常将人类文明史定义为有文字记载的人类发展史。虽然人类进化过程历经几百万年,但迄今考证的最早地图是土耳其公元前6200年地图和4000年前的地形图[1],而迄今发现的最早文字是公元前3200年左右的楔形文字[2],这就意味着地图先于文字产生,贯穿整个人类文明史。

地图作为空间信息可视化表达和传输的方式历史悠久,并随着人类进步和科技发展而不断演进,任何人也无法否认地图对推进人类文明进步的巨大作用。Anne Godlewska指出,地图是改变世界的十大地理思想方法之一[3]。高俊院士指出,无法想象一个没有地图的世界[4]。王家耀院士认可地图是人类三大通用语言之一(另两个是音乐和绘画)[5],虽然这里的“语言”不是以文字表达的语言,但其表达和传输信息的功能是一致的。地图作为一种特殊的“语言”,既是人类认识世界的工具,也是人类改变世界的成果。

地图学(cartography)顾名思义是关于地图的学问,以地图制图(mapping)为基础,对地理对象进行分类、抽象,以可视化方式表达其空间特征及其关系,存储空间信息,解释空间现象,揭示空间规律,传播空间知识。地图学的理论与方法随着科技的进步而不断发展。在20世纪的后半叶,随着科学技术发展步伐的加快,地图学得到飞速发展,地图符号理论[6-7]、地图信息理论[8]、地图感受理论[6, 9-11]、计算机制图以及地理信息系统技术相继产生,地图学理论得到完善,技术得到提升。这一时期可以认为是地图学的“春天”。

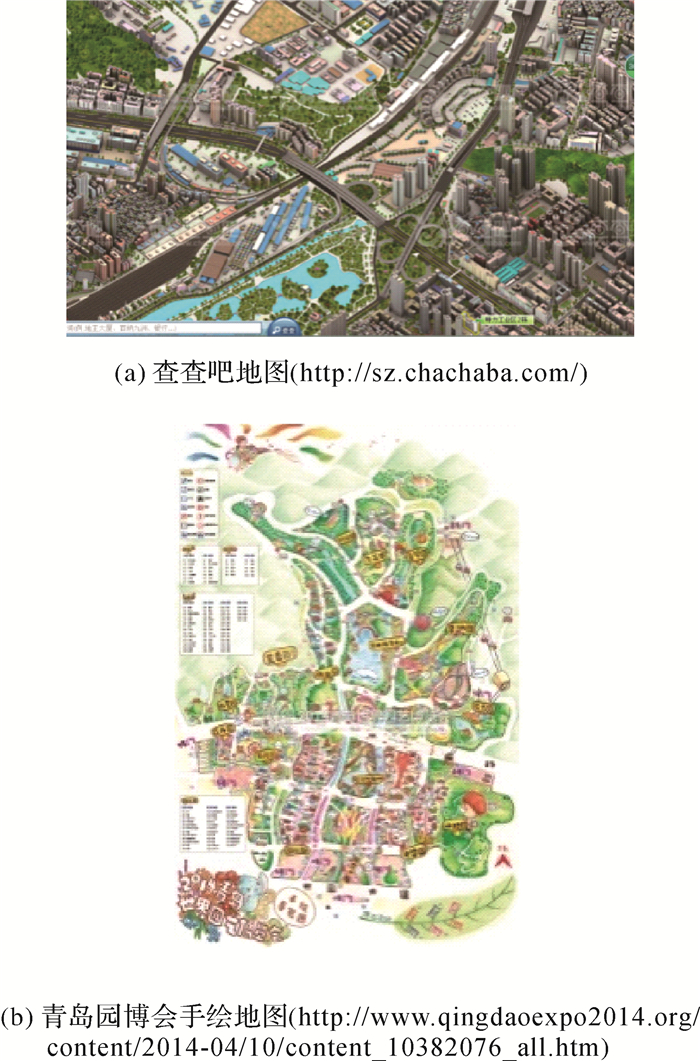

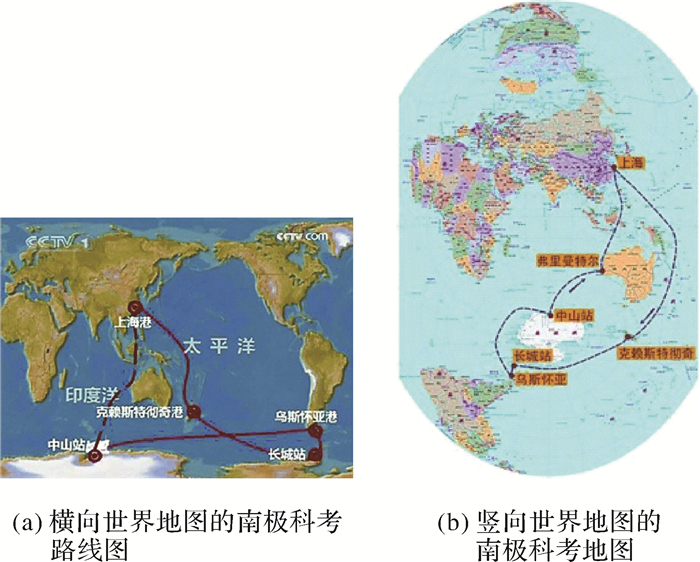

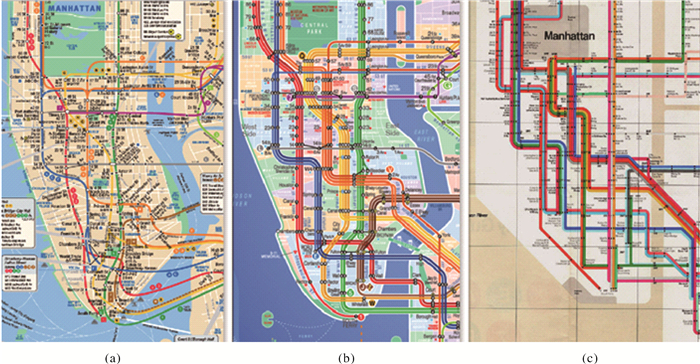

近30多年来,信息和通信技术(information and communication technology,ICT)迅速发展,地图学领域的进步主要表现为信息技术驱动下的数字化发展,即地图制作的数字化技术、地图应用分析的数字化技术、数字化地图的管理和服务技术,这既包括生产力层面的技术进步,也包括生产关系层面的模式创新,其突出成果是作为新兴学科分支的GIS技术的发展、成熟和提升。这些技术的进步和模式的创新使地图制作和应用的专业门槛大幅度降低,很多地图不再是由专业人士设计制作,而是由地图用户或者地图爱好者创作(图 1);制作方法也不再囿于经典的地图学理论,常表现出各种创新、突破和“离经叛道”。当代地图学领域的这一状态在呈现数字技术带来的地图繁荣的同时对地图学也产生负迭代作用:一方面,人们对地图学理论的关注越来越少,即使是地图学的核心技术或者重大理论问题,往往也得不到必要的重视,从而出现违背地图学基本理论原则或者地图学理论缺位的“地图故事”(如图 2(a)所示的违背地图投影基本原理的南极科考路线标注,以及图 2(b)所示将地图投影的正确应用作为地图投影创新的解读);另一方面,地图学理论无法引领和指导信息时代的地图学实践,如大量涌现的微地图[12]、类地图等新生事物在经典地图学理论教科书中均没有论述。因此,我们有理由认为,地图学理论研究正处于低谷,面临新技术和新需求两方面的挑战,地图学者面临对传统地图学“守成”还是迎接挑战的“突围”抉择。

|

| 图 1 新时代的地图 Fig. 1 Maps in new era |

|

| 图 2 不同地图投影的南极科考地图 Fig. 2 Route maps with different projections of Antarctica scientific investigation(http://www.chinanews.com/gn/news/2009/10-14/1909473.shtml) (本图为专题内容示意图,不涉及各国版图信息) |

本文正面提出地图学复兴问题,从传统地图的思维模式分析入手,认识传统地图学的局限性--物理空间约束,面向现代地图的形式松散化,认识信息空间的数字自由,希望通过对传统地图学的技术特征分析以及数字时代的发展机遇和需求归纳,寻求信息化时代地图学的发展路径。

1 传统地图学:物理空间的传统约束传统地图学虽然内容丰富,体系复杂,但构成其理论框架和技术基础的核心是地图投影、地图综合和符号系统,三者结合以表达复杂地理世界的对象、结构和关系。

地图投影、地图综合和符号系统均具有严密的理论逻辑和技术体系,其科学性和必要性无可置疑,对这三大理论方法的理解和精通程度直接体现一个地图学专家的专业素养。从另一方面看,地图学的这三个核心分支领域也与传统地图学的特定技术水平和应用条件有关,是某种意义上的“历史产物”。

以地图的方式用二维的平面表达地理对象,需要进行从球面到平面的映射变换。由于地球球面的不可展开性,这种映射必然引入各种误差。针对具体地图的应用目的和应用环境,需要在各种误差之间进行权衡,以趋利避害,达到尽可能优化完善的表达效果,这就是地图投影研究的主要任务。

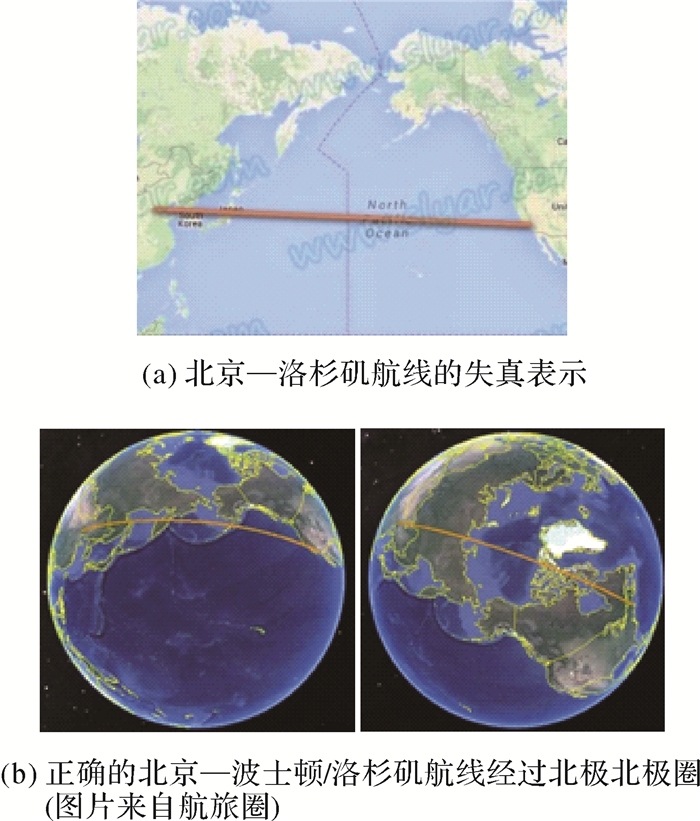

从误差类型出发,地图投影分为等角、等距离和等面积投影;从投影方式出发,地图投影分为圆柱、圆锥和方位投影;从投影方位出发,又有正轴、横轴和斜轴之分;从投影面与地球面的关系出发亦有切、割、离之别。此外,以上各种投影的混合和变异导致地图投影方式方法丰富多样,也导致对地图投影理解和应用的困难。不恰当的地图投影不能客观、真实的表达地理问题,甚至传递错误的空间信息。例如图 2(a),由于使用不恰当的地图(严格讲是不恰当的地图投影)标注南极科考路线,将路线表示为迂回曲折的“8”字形,而实际路线如图 2(b)所示[13]。另一个案例是图 3所示的最短中美航线,其跨越北极圈而不是太平洋[14]。

|

| 图 3 不恰当的投影地图造成航线认识误区 Fig. 3 Incorrect projections result in wrong understanding of the airlines |

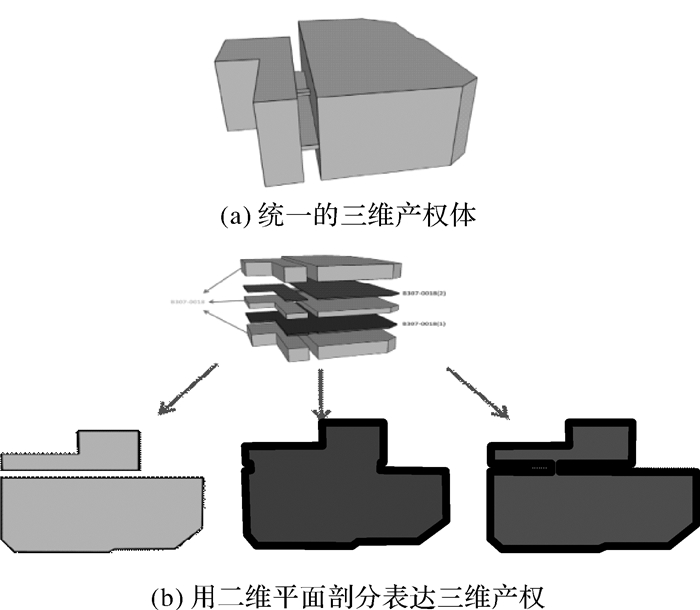

传统地图的二维平面制约着地理对象的表达维度,三维地理对象只能以其在平面上的投影表达,可能的妥协是予以高程标注的2.5维表达,如传统的二维平面房产图难以表达垂直和水平非均匀分布的城市三维产权划分,如图 4(a)的三维产权体,需要采用多个传统二维平面房产图来协调表达,而事实上它是一个不可再分的统一三维产权空间。

|

| 图 4 三维产权体空间的表达 Fig. 4 Three dimensional property unit |

地图综合源于地图比例尺约束。为了在有限和固化的地图空间(图幅)表达尽可能多的内容,同时保持地图的分辨率和易读性,直接形成了地图图面载负量问题,从而需要对地图要素进行压缩和概括,即地图综合。显然,权衡地图载负量以及地图要素的综合都会造成地图信息的损失。

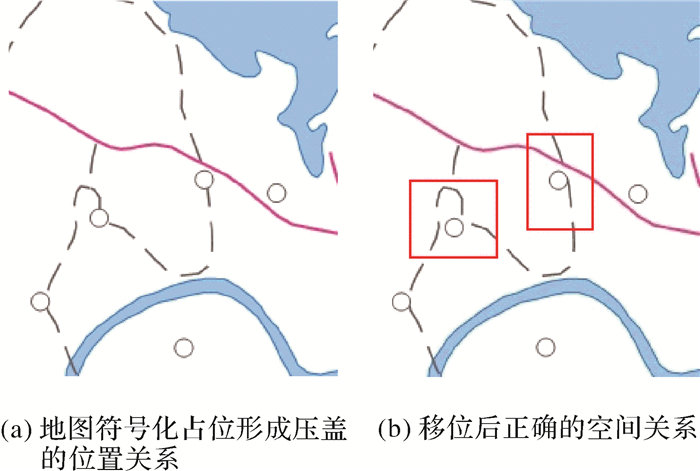

地图符号系统是地图可视化的基础,也是地图综合的伴生手段。地图符号兼具抽象性和具象性,传递着对地物的指代信息。地图的符号化过程是对地物的认识加工过程,一方面选择的地物要素传达了人们对现实地物分类的定性认知,另一方面符号是对地物形状的近似表达,同时符号化改变了原始地物位置的分布(图 5)。地图符号的可视化模型和地图综合的有关操作(如合并、分割、移位等)一定程度上进一步导致了定位、形状和逻辑的误差或错误。

|

| 图 5 地图符号化的占位引起不正确的空间关系 Fig. 5 Map symbolization and spatial relationships |

以上分析表明,地图学理论与方法体系在很大程度上受制于地图的二维特征和固化属性,如果消除了这些物理空间的传统约束,地图学理论与方法应该有不同的发展。

2 数字地图学:信息空间的数字自由随着ICT技术的发展,数字技术大大丰富地图表达的方式和手段,信息空间创造了颠覆性的数字自由,物理空间的传统约束一定程度上得到解除,给地图学带来革新,而且这种革新将会重新定义地图学的角色[15-16]。信息空间的数字自由充分解放了地图符号体系的二维纸质约束,特别是视觉变量从基于Bertin的形状、尺寸、方向、色彩、亮度和密度发展到动态地图的持续时间、变化速率、变化次序、节奏[17-18],进而到面向三维地图和三维模型的姿态、纹理、光照、阴影和清晰度[19],并可从状态变化、动态变化和操作三个方面[20]来表达三维场景的质量、数量、动态和关系特征。传统地图中人工干预最强的地图注记,在数字空间中发展为沿地物线性或围绕标注对象的随动注记,这种弹性指代和基于碰撞思维[21]的注记解除了传统地图中注记与符号的占位问题。

归纳起来,信息空间的数字自由主要表现在:

(1) 突破平面纸质地图和投影的限制,实现三维及多维的可视化表达、多基底面的电子纸表达;

(2) 突破传统地图符号体系,实现灵活多样、自定义的地物表达;

(3) 突破表达对象的特征,实现虚拟和虚实融合;

(4) 突破固定比例尺的数据采集与表达,淡化比例尺特征,缩放与漫游使比例尺成为动态参数,实现多级或无级的连续可视化表达。

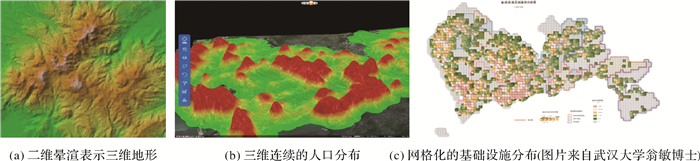

2.1 二维与三维地图的内容主要通过二维几何对象(点、线、面)来表达。在地图上表达三维信息始终是个挑战,除了透视方法外,晕渲是地图学的特有三维表达手段,如图 6(a)。数字空间突破纸质二维平面的限制,基于三维体空间的建模、管理和应用快速发展,如三维地籍[22](图 4)、三维地质。此外,数字空间中信息自由叠加,增加了对立体、多元、多维数据的支持和可视化表达,如在地图可视化中用第三维表达人口的连续分布(图 6(b))、网格化的城市基础设施的数与量的分布(图 6(c))。三维表达在很多应用场景下是必不可少的,如传统二维地图难以表达的地质构造、地下空间、三维地籍等。

|

| 图 6 多维地图 Fig. 6 Multi-dimensional maps |

2.2 现实与虚拟

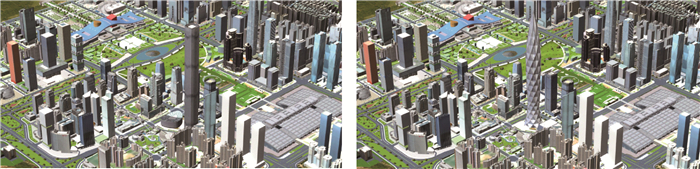

数字化表达技术容许我们对真实地理环境和虚拟对象(如城市规划方案和建筑设计模型)进行无缝融合、集成表达(如图 7),从地图学角度看,虚拟现实的展示是地图符号体系的三维拓展体现,这种表达手段是传统地图学无法实现的。

|

| 图 7 虚拟与现实的无缝融合 Fig. 7 Integration the reality with virtual reality |

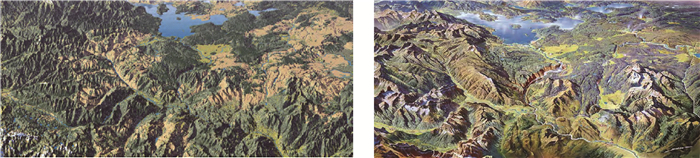

2.3 抽象与形象

由于手段的限制和制作成本的因素,传统地图多趋向于对地理对象的抽象表达,如利用等高线表示地形,以双线和单线表达河流。在地图经历纸质地图、数字地图、电子地图、动态地图以及三维地图之后,地图表达的写真形象性成为趋势,且往往更受欢迎。这种形象化的写实地图在传输地理空间信息时往往不需要用户具备专门知识而让其快速识别和了解地理环境(如图 1)。形象的写实地图是地图艺术美的集中体现,表现手法也存在写真与写意之分(图 8)。全局的色调、笔风决定着地理环境的描绘特征,艺术风格转移技术[23]可以让地图传达名画的韵色,同时可以通过色调的调配来协调各地物或语义的渲染,增强对该地理环境的空间认知和重要地物的展示。

|

| 图 8 图片的写真与写意(图片来自南京师范大学杨昕博士) Fig. 8 Pictures in photo and artwork |

2.4 业余爱好者VS专业从业者

地图制作历来是地图学专业人士的专利,但随着泛在测绘的展开和志愿者的加入,没有经过专业训练的志愿者在各种软件工具的支持下可以在线或离线制作“随心所欲”的个性化地图。这些业余的志愿者更多地抛弃了地图复杂性的魅力,而选择了图形简单性的利落。他们的地图作品从专业角度看,水平不高,制作粗糙,甚至存在违背地图学原则的错误,但从应用环境和场景看,往往与需求更贴切。这些“业余”的地图由于未经“专业”加工,可能更符合普通大众的思维定式和认知习惯,更受欢迎,也可能由于不受“专业”框框的限制,有出其不意的创新,如现在广为流行的地铁路线图就由非地图专业人士设计而成,并不断发展(图 9)。业余爱好者的主动性、参与性,鲜明地促进了地图的大众化和普及化,同时地图的用户体验特征使得地图的个性化、多样化突出。因此,更开放包容地向业余爱好者学习是地图学创新发展的路径之一。一定意义上,个性化、定制化地图是ICT环境下的社会产物,促进了地图的普适化,而传统地图是基于科学观测的客观产物,二者的定位和出发点不同,受众面也不同。

|

| 图 9 非地图专业人士设计的地铁路线图 Fig. 9 Different metro maps(http://www.kickmap.com/about.html) |

2.5 预制与实时

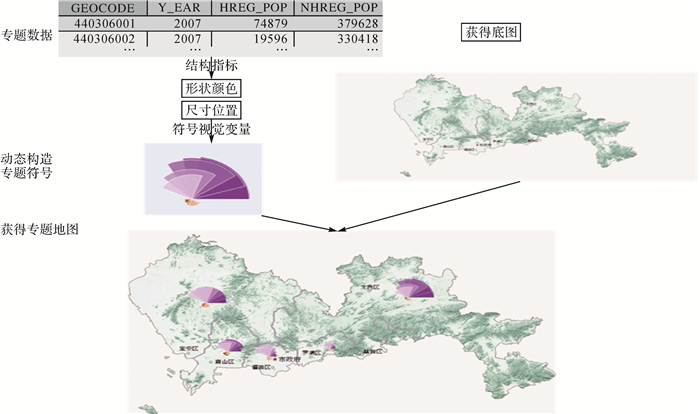

由于制图样式的多样性,尤其是各类专题的表达方式灵活多变,因此预制地图样式来供用户选择并实时绘制地图结果成为当前在线地图的重要模式,包括地图慧、CartoDB等。用户只需输入要表达的专题数据,选择已预制样式中的一种,并可以强交互,可实时生成与地理位置关联的专题地图(如图 10)。在此模式下,制图者的经验和专家知识通过样式预制来体现,而用户的参与则通过数据的输入、风格选择来体现,该模式有效的实现制图加工和读图可视化的同一化、制图者的专家知识与用户个性的融合,同时也改善了地图信息传输理论中的中间交互环节。

|

| 图 10 预制符号体系与实时展示绘制结果 Fig. 10 Prefabricated symbols and online visualization |

预制与实时模式也反映出地图定制化的前景与背景特色。用户对专题兴趣的需求,产生各种兴趣数据,这些数据的地图表达(前景)需要最基本的地理参考(背景),此时基础地理信息的陪衬作用仍然客观存在,并且一直存在;但是专题或兴趣要素的凸显性更明显。

2.6 静态与动态地理信息的数字自由解放了纸质地图的静态表达约束,可以实现多种动态表达,当然这可以从地图要素本身的动态与静态以及可视表达的动态和静态两个方面的组合来分析,如个人行车的轨迹静/动态可视化、城市交通流的静/动态可视化。同时,一部分基于GIS的空间分析也通过地图可视化进行展现,如光照阴影分析、城市噪声场变化等。动态地图或动态过程中的静态地图形象刻画了地理现象和过程的表达,特别是对大数据分析的可视化,增强人们对现实的空间认知,提供更清晰的决策支持。

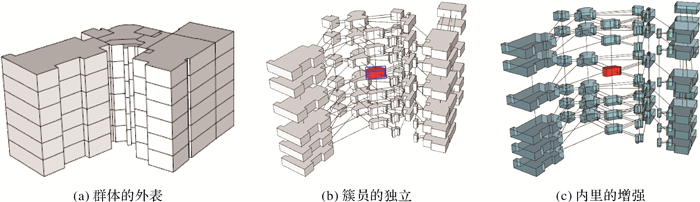

2.7 外表与内里地图和地理空间可视化对地理对象的展现多强调其外表,尤其是当前的数字城市或虚拟城市。由于建模角度和管理对象的不同,很多地理对象是呈现聚集形态的,如空间的地上地下一体化、房产对象的集簇性。对城市三维空间的精细化管理,需要恰当的建模和可视化手段,在展现其整体“外表”形状的同时,管理簇元、突显焦点对象,并保持其在整个群集内的相对位置和拓扑关系是“内里”建模和可视化的根本(图 11)[24]。

|

| 图 11 三维群集房产对象的外表及内里建模与可视化 Fig. 11 Superficial visualization of buildings VS inner visualization of 3D property units |

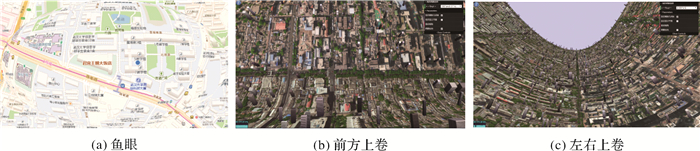

2.8 实体纸与电子纸

地图是将地理空间变换为一种人类可认知的镜像,这种映射最简单的就是从球体到平面纸张。数字空间解放了传统地图学的二维纸质地图需要投影的限制,尤其是Google Earth的应用更是灵活地展现不同范围区域可视化的自由度、球面与平面的平滑过渡,使大众对投影的概念更为弱化。电子纸具有可变的纸张基底,其基于变形技术展现地理空间分布更具有特色,如基于鱼眼的凸显可增强局部要素。基于电子纸的不同折叠把用户定位在地图的地理场景中,给用户不同的远近、左右空间感受(图 12),在认知场景、自我定位与导航、识别目标中发挥着重要作用。这种信息空间的自由充分发挥了地图对地理空间的展示,让人类的观察视角从传统“自上而下”的正射方向和俯视,发展到“侧面看世界”的侧视、旁视方向,再到“由外及内”的窥视方向(图 11)。

|

| 图 12 基于不同基底面的电子纸地图 Fig. 12 Map distortion visualization with digital papers |

3 地图学的复兴

地图学在强劲的ICT技术推动下不断进步,特别是计算机技术、网络技术和数学方法的深入结合,促使地图学从传统制图到自动化和数字化、数量化以及现代的网络化和移动化。计算机的发展首先促进了地图的自动化和数字化,包括计算机辅助制图、自动地图综合、用户定制和个性化服务等;数字空间的信息自由更是解放了纸质地图数据的约束,在数字环境下实现了丰富的空间分析和地理空间可视化(如VR、AR);移动、互联和网络的发展及普及更是衍生了地图的在线共享、众包更新、众智绘图。地图的网络化使大众制图成为现实,地图绘制的门槛降低,应用多元化。但同时,地图学发展的内力略显不足,技术的进步大于地图学理论的提升,对新的问题还缺乏地图学诠释,上述第2节中新态势还缺乏地图学的新方法来进行同化,还无法形成内在紧密的一致性体系。因此,新时期地图学的复兴需要拓展地图学的框架、同化渗入的新兴元素。

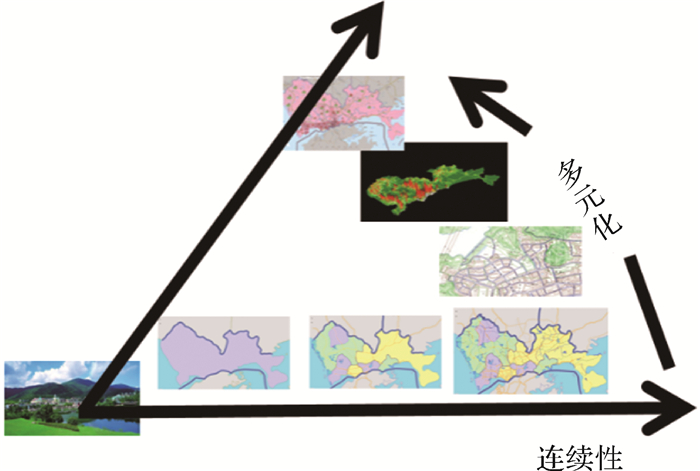

地图数据的多元(源)化和地图表达的连续性构成极坐标来涵盖地图可视化的范畴(如图 13)。地图的连续性体现在时间、尺度或比例尺的连续以及信息维度的拓展、抽象化到具体化的连续等多个方面。地图数据的多源(元)化在逐渐增强,包括海量多类型的激光点云数据、动态多维的出行数据等,都打破传统地图学的单一类型、单点定位、静态的数据特征。地图数据的多元(源)衍生地图表达的多元化,这种多元化不仅体现在地图的可视化、地图的信息传输上,还在空间关系、空间结构、决策支持方面发挥着关键作用。

|

| 图 13 极坐标下的地图连续性和多元化 Fig. 13 Map continuity and map diversity in polar coordinates |

大数据为地图学框架的拓展、新元素渗入的同化提供了机遇,大数据中结构化、半结构化甚至非结构化数据来势汹汹,对传统地图学的技术体系提出挑战,但是地图学所代表的空间思维是我们对人类社会和物质世界的理解框架,地图学的定位与描述正是多元(源)数据组织和集成的基础和框架。地图学天生具有表现大数据的能力,大数据与地图学的结合并不是现在才有的,英国伦敦霍乱地图就是典型的大数据思维来挖掘霍乱分布与水源地相关关系的经典示例(http://matrix.msu.edu/~johnsnow/images/online_companion/chapter_images/fig12-5.jpg)。各类大数据的空间化或落地化,促进大数据与地图的融合,从而实现从“互联网+”到“地图+”的转变。

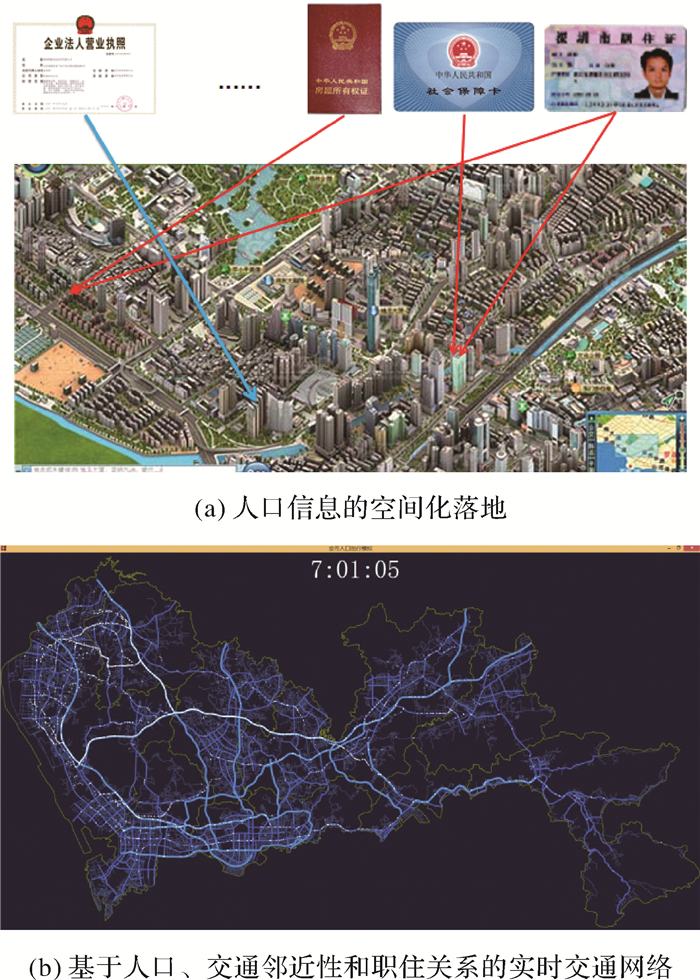

个体到群体、专业跨界是大数据空间化的典型特征[25]。传统地图学中的专题要素不等同于也不能覆盖现在的大数据,大数据的多样性更突出,“地图+”不再局限于传统的制图要素,需要扩展和发展地图的新元素。把人口、企业、设备、房产、医疗等数据在地图上空间化时(图 14(a)),“地图+”“人”的丰富结果可一览清晰的展示城市层次的职住关系、交通分配(图 14(b))、学区调整、税费收入、养老辅助等社会空间现象。海量异构数据的主题多变性、强交互性、快捷性,使得“地图+”站在一个新的起点上向更高发展。高速网络和高性能计算支撑的大数据不断刺激和催生着新需求和新应用,用户变得越来越任性和恣意,绝大多数情况下,仅有地图是不够的,地图学的复兴既是机遇也是挑战。

|

| 图 14 大数据推动“互联网+”到“地图+” Fig. 14 From "Internet+" to "Map+" driven by big data |

拓展地图学的框架,纳入不在传统地图学比例尺、符号、投影约束范围的室内地图、游戏地图、变形地图、手绘地图等内容,给地图市场和大众带来新的地图感受。移动、增强显示设备的普及和便利,使得美术、艺术的大众化普及,促使艺术的可视化展现手段在地图应用中的接受度增强,同时也丰富着地图学的可视化理论、模型和方法,尤其是视觉变量在不断地扩充和转化。

4 结论相比于以往任何时候的技术革新的影响,现在新技术对地图学的刺激更能引起人们的广泛关注,尽管我们不一定能全面认识和理解到地图学复兴带来的全部内容;现代IT技术只是技术的表面现象,更应该注意到地图学适应这种变化的本质,促进复兴地图学。传统地图学在强调从人类认知心理和美学来制作地图;新地图学则强调能生成出易读、易获取的地图。在认识传统地图学的严谨、科学、一致等优点的同时,也该发现其图示、逻辑、关系表达上的局限,认清传统地图学的物理空间约束才能更好地发挥信息空间中数字地图的自由性,有利于复兴地图学;跳出地图学的传统技术和理论限制,整合技术与艺术,突出表达方式,从专业、政府应用到公众全民的普适,是地图学复兴的真实体现。ICT技术推进了地图从纸质走向数字,开启了众多独特的可视化表达方式,让我们更直观、快捷地观察、理解空间和世界中复杂、多元甚至难以理解的现象,或增强相应的空间认识。地图学向三维、实时、动态、虚实、多视角、新兴元素表达的方向发展,使地图语言真正体现人类普适语言的作用。

| [1] | DELANO SMITH C. Cartography in the Prehistoric Period in the Old World:Europe, the Middle East, and North Africa[C]//HARLEY J B, WOODWARD D. History of Cartography, Volume Ⅰ, Cartography in Prehistoric, Ancient, and Medieval Europe and the Mediterranean. Chicago, London:University of Chicago Press, 1987:54-101. |

| [2] | WOODS C, TEETER E, EMBERLING G. Visible Language:Inventions of Writing in the Ancient Middle East and Beyond[M]. Oriental Institute Museum Publications, 32, Chicago: University of Chicago, 2015: 13. |

| [3] | HANSON S. Ten Geographic Ideas that Changed the World[M]. New Brunswick, N.J.: Rutgers University Pres, 1997. |

| [4] | 高俊. 地图学四面体——数字化时代地图学的诠释[J]. 测绘学报, 2004, 33(1): 6–11. GAO Jun. Cartographic Tetrahedron:Explanation of Cartography in Digital Era[J]. Acta Geodaetica et Cartographica Sinica, 2004, 33(1): 6–11. |

| [5] | 王家耀. 地图文化及其价值[J]. 地图, 2015(3): 26–35. WAN Jiayao. Map Culture and its Value[J]. Map, 2015(3): 26–35. |

| [6] | BERTIN J. Sémiologie Graphique[M]. Mouton: La Haye, 1970. |

| [7] | BERTIN J. Graphics and Graphic Information Processing[M]. Berlin: Walter de Gruyter, 1981. |

| [8] | KOLÁČNY' A. Cartographic Information:A Fundamental Concept and Term in Modern Cartography[J]. The Cartographic Journal, 1969, 6(1): 47–49. DOI:10.1179/caj.1969.6.1.47 |

| [9] | BOARD C, TAYLOR R M. Perception and Maps:Human Factors in Map Design and Interpretation[J]. Transactions of the Institute of British Geographers, 1977, 2(1): 19–36. DOI:10.2307/622191 |

| [10] | 张克权, 祝国瑞. 试论地图制图学的理论体系[J]. 武汉测绘科技大学学报, 1990, 15(2): 28–33. ZHANG Kequan, ZHU Guorui. On the Theoretical System of Cartography[J]. Journal of Wuhan Technical University of Surveying and Mapping, 1990, 15(2): 28–33. |

| [11] | 王家耀, 陈毓芬. 理论地图学[M]. 北京: 解放军出版社, 2000. WANG Jiayao, CHEN Yufen. Theoretical Cartography[M]. Beijing: PLA Publishing House, 2000. |

| [12] | 闫浩文, 张黎明, 杜萍, 等. 自媒体时代的地图:微地图[J]. 测绘科学技术学报, 2016, 33(5): 520–523. YAN Haowen, ZHANG Liming, DU Ping, et al. We Map:A New Type of Map in the Era of We Media[J]. Journal of Geomatics Science and Technology, 2016, 33(5): 520–523. |

| [13] | 郝晓光, 徐汉卿, 刘根友, 等. 系列世界地图[J]. 大地测量与地球动力学, 2003, 23(2): 111–116. HAO Xiaoguang, XU Hanqing, LIU Genyou, et al. A Series of World Maps[J]. Journal of Geodesy and Geodynamics, 2003, 23(2): 111–116. |

| [14] | 徐汉卿, 薛怀平, 廖小韵, 等. 国际航空线在北半球版世界地图上的表示[J]. 测绘科学, 2009, 34(S1): 51–52. XU Hanqing, XUE Huaiping, LIAO Xiaoyun, et al. Indication of Aviation Line on the North Edition World Map[J]. Science of Surveying and Mapping, 2009, 34(S1): 51–52. |

| [15] | GOODCHILD M F. Stepping Over the Line:Technological Constraints and the New Cartography[J]. The American Cartographer, 1988, 15(3): 311–319. DOI:10.1559/152304088783886973 |

| [16] | GOODCHILD M F. Perspectives on the New Cartography[J]. Environment and Planning A, 2015, 47(6): 1341–1345. DOI:10.1177/0308518X15594911 |

| [17] | KRAAK M J, KLOMP A. A Classification of Cartographic Animations:Towards a Tool for the Design of Dynamic Maps in a GIS Environment[C]//Proceedings of the Seminar on Teaching Animated Cartography. Madrid. Spain:Faculty of Geo-Information Science and Earth Observation, Geo-Information Processing, 1995. |

| [18] | 艾廷华. 动态符号与动态地图[J]. 武汉测绘科技大学学报, 1998, 23(1): 47–51. AI Tinghua. Dynamic Symbol and Dynamic Map[J]. Journal of Wuhan Technical University of Surveying and Mapping, 1998, 23(1): 47–51. |

| [19] | 高玉荣, 朱庆, 应申, 等. GIS中三维模型的视觉变量[J]. 测绘科学, 2006, 20(3): 41–43. GAO Yurong, ZHU Qing, YING Shen, et al. Visual Variable of 3D Models for 3D GIS[J]. Science of Surveying and Mapping, 2006, 20(3): 41–43. |

| [20] | 徐智勇, 艾廷华, 危拥军, 等. 三维地图符号视觉参量研究[J]. 武汉大学学报(信息科学版), 2006, 31(6): 557–560. XU Zhiyong, AI Tinghua, WEI Yongjun, et al. On Visual Variables of 3D Map Symbol[J]. Geomatics and Information Science of Wuhan University, 2006, 31(6): 557–560. |

| [21] | LI Lin, ZHANG Hang, ZHU Haihong, et al. A Labeling Model Based on the Region of Movability for Point-Feature Label Placement[J]. ISPRS International Journal of Geo-Information, 2016, 5(9): 159. |

| [22] | 应申, 郭仁忠, 李霖. 三维地籍[M]. 北京: 科学出版社, 2014. YING Shen, GUO Renzhong, LI Lin. 3D Cadastre[M]. Beijing: Science Press, 2014. |

| [23] | GATYS L A, ECKER A S, BETHGE M. A Neural Algorithm of Artistic Style[J]. arXiv:1508.06576, 2015. https://www.bibsonomy.org/bibtex/5c41352f4f33d6bd633e0371b2a22b0a |

| [24] | YING Shen, GUO Renzhong, LI Weiyang, et al. Visualization for the Coherent Set of 3D Property Units[C]//Proceedings of the 5th International FIG 3D Cadastre Workshop. Athens, Greece:FIG, 2016:361-372. |

| [25] | 艾廷华. 大数据驱动下的地图学发展[J]. 测绘地理信息, 2016, 41(2): 1–7. AI Tinghua. Development of Cartography Driven By Big Data[J]. Journal of Geomatics, 2016, 41(2): 1–7. |