2. 国家测绘地理信息局第一航测遥感院, 陕西 西安 710054;

3. 中国地震局第二监测中心, 陕西 西安 710054

2. The First Institute of Geographical information System and Mapping, State Bureau of Surveying and Mapping, Xi'an 710054, China;

3. The Second Crust Monitoring and Application Center, China Earthquake Administration, Xi'an 710054, China

空间开发适宜性评价是主体功能区划的重要基础性工作,也是解决因城镇化过快导致的空间开发失控和区域无序竞争等问题的科学基石,在调节人类社会发展产生的人与自然之间、生产与生活活动之间以及自然生态系统内部关系不尽协调的矛盾方面具有重要意义。

空间开发适宜性评价作为热点问题一直受到国内外学术界的广泛关注。土地生态适宜性评价方法最初是由麦克哈格于1967年正式提出的。随着GIS技术的发展,基于GIS技术和评价模型构建的空间开发适宜性评价方法逐渐成为国外学者研究的重点,如哈佛大学实验室开发的SYMAP和GRID系统中有专门针对空间适宜性评价的模块。国内学者则注重从不同角度着手探讨和评价空间开发的适宜性。评价视角有基于单因素的评价方法,也有基于多维度构建评价指标的评价方法。研究尺度涉及国家、经济区、长江流域经济带、省市、区县等各个尺度。地域类型涵盖了山地、平原、河湖岸线及海岸等多种类型。然而,上述研究虽然考虑了多方面的因素,但是在评价中多以行政区划作为评价单元,缺少对评价对象空间实际分布的考虑,评价结果难以反映空间开发的细部特征,严重影响了对区域空间功能分区的指导价值。地理国情成果数据具有空间精度高、时效性好、涉及行业领域广等优势,能够客观准确地反映资源、生态、社会、经济要素的空间分布特征和动态变化。因此,将地理国情成果数据应用于空间开发适宜性评价中不仅能够改进评价结果的精度,同时也是区域规划能否科学完成的有力保障。

鉴于以上原因,本文以榆林市为研究区,利用地理国情成果数据和行业专题资料,结合空间聚合、区域统计等GIS分析技术,从自然、社会、经济等方面入手对榆林市的空间开发适宜性进行评价,以期为市县尺度上的主体功能区划和规划提供科学支撑。

1 研究区概况榆林市位于陕西省最北部,东临黄河,与山西相望,西连宁夏、甘肃,北邻内蒙古,南接本省延安市。辖1区11县、156个乡镇、16个街道办事处、2974个行政村,总人口364.5万。地域东西长385 km,南北宽263 km,土地总面积43 000 km2。地貌大体以长城为界,北部为风沙草滩区,占总面积的42%,南部为黄土丘陵沟壑区,占总面积的58%。榆林市地处毛乌素沙漠和黄土高原过渡地带,风蚀沙化和水土流失严重,东南部的丘陵沟壑区是黄河中游水土流失最严重的地区。榆林市有着丰富的能源矿产资源,是正在建设的国家能源重化工基地,是21世纪国家重要的能源接续地,已成为中国实施西部大开发战略的热点区域之一。

2 研究数据与方法 2.1 数据来源 2.1.1 统计数据收集2015年榆林市各区县统计年鉴资料和由发改部门提供的规划资料,主要用于提取榆林市各区县和乡镇的常住人口、生产总值、行业产值和农业产值数据,以及产业园区生产总值等数据。

2.1.2 专题资料水资源数据来源于2015年榆林市和各县(区)水资源公报;自然灾害数据来源于榆林市地质灾害易发区范围及相关属性资料、榆林市地质灾害点资料;大气污染监测数据来源于2015年榆林市大气承载力研究报告。土地可利用资源评价指标的计算中使用了榆林市环保部门提供的生态保护红线资料。

2.1.3 空间数据空间数据主要包括空间分辨率为2 m的榆林市精细化DEM数据,基于榆林市地理国情要素数据提取的县级、乡镇行政区划矢量界线、交通干线、交通枢纽等矢量数据,以及基于地表覆盖数据提取的各区县中心城区现状建成区、产业园区、耕地、园地、水域、荒漠、裸露地表等地物类型。此外,研究还收集了榆林市1:1万、1:5万DLG等基础测绘成果数据,用于补充基于地理国情要素数据提取的交通干线和交通枢纽数据。以上数据均来源于陕西省测绘地理信息局。

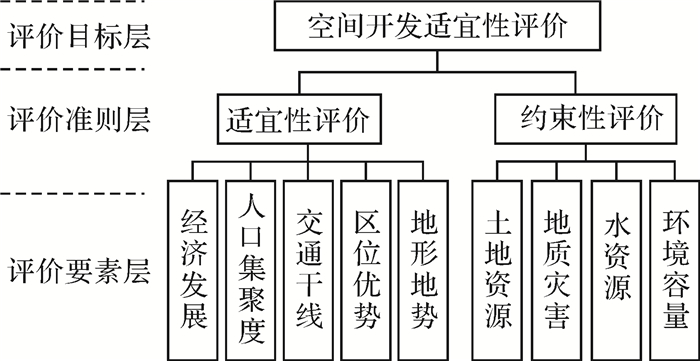

2.2 研究方法与技术流程 2.2.1 评价指标体系构建空间开发适宜性评价是应用地域功能理论和主体功能区规划理论,综合考虑自然生态与环境条件、资源承载力与利用程度、经济效益与开发需求,并结合区域政策导向,定量化评估区域城镇化发展潜力,以确定空间开发适宜程度。由于空间开发适宜性受自然资源、生态环境、社会经济等众多的因素的影响,因此,评价指标体系的构建应结合榆林地区实际情况,遵循科学性、全面性、相对稳定性、通用可比性、可度量性、可操作性的原则,从目标层、准则层和要素层3个层级进行构建,如图 1所示。目标层即空间开发适宜性评价,评价准则层包括适宜性评价和约束性评价两个维度。适宜性评价是指评估市县空间开发支持程度的指标,约束性评价是指约束和限定市县空间开发的指标。考虑到榆林经济发展模式和实际情况,适宜性评价选取经济发展水平、人口聚集度、交通干线、区位优势、地形地势5个利于榆林空间开发的要素。开发约束性包含生态、农业和环境等方面,同时考虑到水资源对榆林市发展的重要限制作用,下设可利用土地资源、地质灾害、人均可利用水资源、环境容量等4个指标。

|

| 图 1 空间开发适宜性评价指标体系 |

根据评价指标体系,遵循方便实用、简单清晰的原则设计权重评估表,该表由榆林市发改、国土等部门专家根据榆林当地实际情况填写,对各指标间的相对重要程度作定性的判断。表格与填写示例如图 2所示。

|

| 图 2 评价指标权重评估表示例 |

整理专家填写的评估表,利用AHP层次分析法软件建立判断矩阵并进行一致性检验,从而确定各指标权重(见表 1);并将各单项指标和权重进行加权求和,最终得到多指标综合评价结果。加权求和的公式为

| 单项指标 | 权重 |

| 地质灾害 | 0.191 7 |

| 地形地势 | 0.180 4 |

| 可利用水资源 | 0.154 5 |

| 交通影响 | 0.093 4 |

| 区位优势 | 0.083 6 |

| 人口 | 0.080 9 |

| 经济 | 0.072 9 |

| 环境容量影响 | 0.072 0 |

| 可利用土地资源 | 0.070 6 |

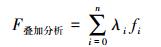

(1)

(1) 式中,F叠加分析为多指标综合评价值;i为各单项指标;fi为各单项指标评价值;λi为各单项指标权重值;n为单项指标数量。其中当f自然灾害影响评价为0时,F叠加分析值为0,表明该区域不适宜开发。

在考虑榆林市实际情况的基础上,基于榆林市生态保护红线、禁止开发区等数据确定的不适宜空间开发的比例,结合榆林市国土空间规划提出的用于开发的用地规模和土地存量,确定优先开发、适宜开发的比例。依据确定的比例关系利用逐层确定法对多指标综合评价结果进行分级。分级函数如下

(2)

(2) 式中,一级为最适宜开发区域;二级为较适宜开发区域;三级为较不适宜开发区域;四级为最不适宜开发区域。

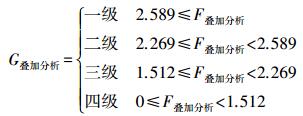

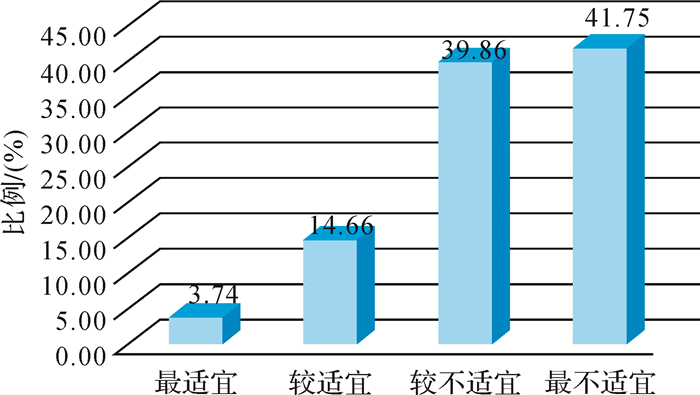

3 结果分析榆林市开发适宜性的空间分布特征(如图 3所示),结果表明,最适宜开发和较适宜开发的区域主要分布在榆林市的西北部地区,包括榆阳区的中心城区、神木县的西部地区,以及定边县和靖边县的北部地区;最不适宜开发和不适宜开发的地区主要分布在神木县和横山县的东南部地区、靖边县和定边县的南部地区、位于榆林市北部的府谷县,以及位于榆林市南部的子洲县、清涧县、佳县、吴堡县、佳县和绥德县等区域。统计分析榆林市空间开发适宜性等级所占面积比发现(如图 4所示),最适宜开发的区域总面积约为1 605.11 km2,占榆林市总面积的3.74%;较适宜开发的地区占榆林市总面积的14.66%;较不适宜和最不适宜的区域分别占榆林市总面积的39.86%和41.75%。

|

| 图 3 榆林市空间开发适宜性综合评价 |

|

| 图 4 榆林市空间适宜性评价各等级面积占比 |

分别统计榆林市各区县适宜开发等级面积,结果表明,榆阳区和靖边县最适宜开发的面积较大,分别为411.29和396.42 km2,占其(区)县面积的6%和7.99%;子洲县最适宜开发的地区面积最小,为0.34 km2,仅占子洲县面积的0.016%;其次为清涧县,最适宜开发的区域面积为2.94 km2,占清涧县面积的0.16%。较适宜开发在各县的分布状况与最适宜开发类似,不同的是吴堡县较适宜开发区域面积小于清涧县和子洲县,三县分别为18.47、33.03、24.44 km2。同时,米脂县较适宜开发的面积小于清涧县;神木县较适宜开发的面积大于榆阳区;定边县适宜开发的面积大于靖边县。统计较不适宜和最不适宜开发的面积在各县的分布情况表明,较不适宜和最不适宜开发的面积占各县面积比例从大到小依次为子洲县、清涧县、米脂县、府谷县、吴堡县、佳县、横山县、定边县、绥德县、榆阳区、靖边县和神木县。

| km2 | ||||

| 区县名称 | 最适宜 | 较适宜 | 较不适宜 | 最不适宜 |

| 榆阳区 | 411.29 | 1 391.39 | 3 204.76 | 1 753.67 |

| 神木县 | 329.08 | 1 712.05 | 2 880.92 | 2 507.26 |

| 府谷县 | 13.82 | 130.13 | 1 821.98 | 1 215.58 |

| 横山县 | 141.61 | 478.93 | 1 646.86 | 2 016.37 |

| 靖边县 | 396.42 | 956.48 | 1 458.00 | 2 147.22 |

| 定边县 | 183.94 | 1 024.59 | 1 271.25 | 4 327.38 |

| 绥德县 | 77.48 | 355.64 | 564.90 | 848.29 |

| 米脂县 | 13.01 | 26.20 | 547.94 | 577.14 |

| 佳县 | 30.00 | 143.60 | 1 136.54 | 710.51 |

| 吴堡县 | 5.18 | 18.47 | 167.40 | 228.16 |

| 清涧县 | 2.94 | 33.03 | 1 271.56 | 537.81 |

| 子洲县 | 0.34 | 24.44 | 1 147.76 | 840.83 |

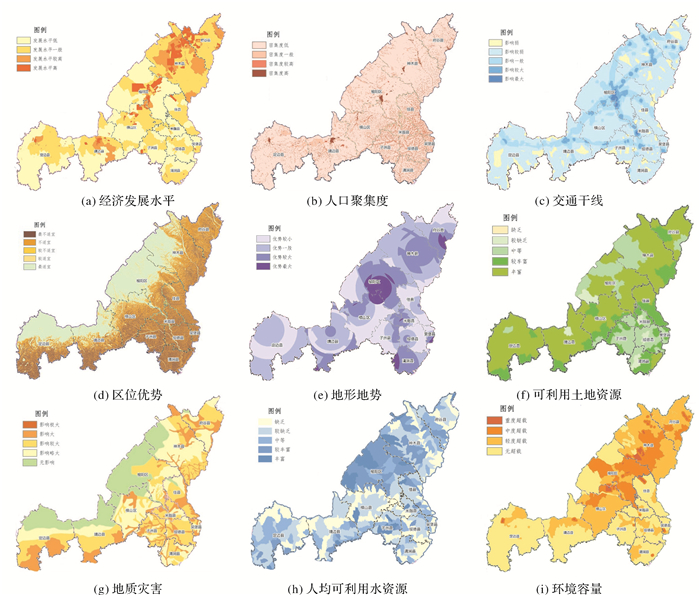

图 5反映了榆林市空间适宜性开发涉及的9项单要素评价结果,分别是经济发展水平评价、人口聚集度评价、交通干线评价、区位优势评价、地形地势评价、可利用土地资源评价、地质灾害评价、人均可利用水资源评价和环境容量评价等。其中,各适宜性评价要素的分析结果表明,榆林市的西北部地区经济发展水平高于东南部地区,榆林市经济发展水平较高及经济发展水平高的区域面积达6 736.60 km2,占榆林市总面积的15.70%,神木、府谷产业园区聚集区域的经济发展水平最高;经济发展水平较高的地区则主要集中在神木县、府谷县、榆阳区、府谷县、靖边、横山的部分地区;发展水平较低的区域面积占比约为45.25%,主要分布在远离产业园区及开发程度较低区域。人口聚集度评价结果表明,榆林市人口密集度高的区域主要集中在各区县的主城内,面积约为1 112.77 km2,占榆林市总面积的2.59%;人口密集度低的区域面积约占榆林市总面积的86.31%。榆林市交通干线影响程度大的区域主要集中在榆阳城区、高速路、等级较高的国道及包西铁路沿线。区位优势明显的地区则主要分布在榆阳区、府谷县、清涧县、神木县等地区,占榆林市总面积的32.2%,交通干线的分布特征是区位优势分布特征的主要影响因素。其中,榆阳区周围交通干线遍布,路网密度大,区位优势明显。府谷县的区位优势主要受山西省、内蒙古临近县区的交通干线的影响,清涧县则主要受延安市临近县区的交通干线的影响。分析榆林市地形地势情况发现,榆林市的地势由西北向东南倾斜,西北地区地势平坦,东南地区地势起伏大。

|

| 图 5 榆林市空间适宜性开发的单要素评价结果 |

分析可利用土地资源、地质灾害、人均可利用水资源和环境容量等约束性因子的评价结果表明,榆林市可利用土地资源丰富的地区主要有府谷县、神木县、榆阳区、横山区、靖边县、定边县;可利用土地资源比较缺乏的区域主要集中在子洲县、清涧县、米脂县、绥德县;榆林市受自然灾害影响程度大的区域主要集中在府谷县、神木县、定边县、靖边县、佳县等各县的山区地带,约占榆林市总面积的19.11%。以流域为评价单元评价榆林市可利用水资源的结果表明,榆林市人均可利用水资源丰富的区域主要集中在榆溪河、圪求河、白河等流域;人均可利用水资源较缺乏地区主要分布在绥德县和米脂县境内。榆林市环境容量重度超载的地区主要集中在神木县、府谷县、榆阳区的产业发达及工业园区集聚分布地区,同时榆阳区与神木县的大部分区域均属于中度超载地区;榆林市的环境容量无超载的地区主要集中在东南部山区地带。

4 结论本文基于地理国情成果数据、大比例尺基础测绘成果数据和行业专题资料及统计资料,结合GIS分析技术和层次分析方法,从约束性评价和适宜性评价两个角度入手构建了适宜榆林市实际的空间开发适宜性评价体系,分析探讨了榆林市空间开发的适宜程度。结果表明:

(1) 榆林市的西北部地区经济发展水平较东南部地区高,人口密集度高的区域则主要分布在各区县的主城区内。榆林市交通干线影响程度大的区域主要集中在榆阳城区、高速路、等级较高的国道及包西铁路沿线。受交通干线的影响,区位优势明显的地区的分布状况与交通干线影响的分布状况类似。分析榆林市地势情况发现,榆林市的地势由西北向东南倾斜,西北地区地势平坦,东南地区地势起伏大。

(2) 各约束性要素的评价结果表明,子洲县、清涧县、米脂县、绥德县等位于榆林市东南部地区的各县的可利用土地资源和可利用水资源均较为缺乏;榆林市受自然灾害影响程度大的区域主要集中在府谷县、神木县、定边县、靖边县、佳县的部分地区,同时环境容量无超载地区主要集中在东南部山区地带。

(3) 榆林市最适宜开发和较适宜开发的区域主要分布在榆林市的西北部地区,占榆林市总面积的18.4%;最不适宜开发和不适宜开发的地区主要分布在榆林市东南部地区,分别占榆林市总面积的39.86%和41.75%。这一结果与地质灾害、地形地势、人均可利用水资源的空间分布特征高度相关。

(4) 本文应用了精细化DEM数据、地理国情要素数据、地表覆盖数据以及榆林市1:1万、1:5万DLG等基础测绘成果数据等高精度空间数据,以GIS分析技术为主要手段,突破了以往以行政区为评价单元的模式,实现了对各评价要素信息的精确采集和各统计资料的空间化展示,使得各单要素的评价结果展布于自然地域之上,使得评价结果更为直观、合理,与其他形式的评价方法相比大大地提高了评价结果空间分布特征的准确性。

| [1] | 樊杰, 周侃, 陈东. 生态文明建设中优化国土空间开发格局的经济地理学研究创新与应用实践[J]. 经济地理, 2013, 33(1): 1–8. |

| [2] | 丁建中, 陈逸, 陈雯. 基于生态-经济分析的泰州空间开发适宜性分区研究[J]. 地理科学, 2008, 28(6): 842–848. |

| [3] | 陈诚, 陈雯, 吕卫国. 基于空间开发适宜性分区的城镇建设用地配置:以海安县为例[J]. 地理科学进展, 2009, 28(5): 775–781. DOI:10.11820/dlkxjz.2009.05.016 |

| [4] | 刘纪远, 匡文慧, 张增祥, 等. 20世纪80年代末以来中国土地利用变化的基本特征与空间格局[J]. 地理学报, 2014, 69(1): 3–14. DOI:10.11821/dlxb201401001 |

| [5] | 樊杰. 我国主体功能区划的科学基础[J]. 地理学报, 2007, 62(4): 339–350. DOI:10.11821/xb200704001 |

| [6] | 唐常春, 孙威. 长江流域国土空间开发适宜性综合评价[J]. 地理学报, 2012, 67(12): 1587–1598. DOI:10.11821/xb201212001 |

| [7] | 麦克哈格. 设计结合自然[M]. 芮经纬, 译. 天津: 天津大学出版社, 1967: 192-195. |

| [8] | MACDOUGALL E B. The Accuracy of Map Overlay[J]. Landscape Planning, 1975(2): 23–30. |

| [9] | STEINITZ C, PARKER P, JORDAN L. Hand Drawn Overlays:Their History and Prospective Uses[J]. Landscape Architecture, 1976(9): 444–455. |

| [10] | KRZANOWSKI R, RAPER J. Spatial Evolutionary Modeling[M]. Oxford: Oxford University Press, 2001: 136-138. |

| [11] | 陈传康. 城市建设用地综合分析和分等问题[J]. 自然资源, 1983, 5(2): 18–25. |

| [12] | 陈桂华, 徐樵利. 城市建设用地质量评价研究[J]. 自然资源, 1997, 19(5): 22–30. |

| [13] | 陈雯, 孙伟, 段学军, 等. 苏州地域开发适宜性分区[J]. 地理学报, 2006, 61(8): 839–846. DOI:10.11821/xb200608006 |

| [14] | 罗婧, 姚亦锋, 盛鸣, 等. 基于GIS的陇南灾区建设用地适宜性评价[J]. 长江流域资源与环境, 2009, 18(6): 540–544. |

| [15] | 何丹, 金凤君, 周璟. 资源型城市建设用地适宜性评价研究:以济宁市大运河生态经济区为例[J]. 地理研究, 2011, 30(4): 655–666. |

| [16] | 黄大全, 张文新, 梁进社, 等. 三明市建设用地开发适宜性评价[J]. 农业工程学报, 2008, 24(S1): 202–207. |

| [17] | 韩书成, 濮励杰. 基于供给约束与需求的土地开发适宜性空间分异研究:以江苏省为例[J]. 长江流域资源与环境, 2010, 19(3): 262–267. |

| [18] | 薛继斌, 徐保根, 李湛, 等. 村级土地利用规划中的建设用地适宜性评价研究[J]. 中国土地科学, 2011, 25(9): 16–21. |

| [19] | 秦天天, 齐伟, 李云强, 等. 基于生态位的山地农村居民点适宜度评价[J]. 生态学报, 2012, 32(16): 5175–5183. |

| [20] | 尹海伟, 孔繁花, 罗震东, 等. 基于潜力-约束模型的冀中南区域建设用地适宜性评价[J]. 应用生态学报, 2013, 24(8): 2274–2280. |

| [21] | 李平星, 陈东, 樊杰. 基于最小费用距离模型的生态可占用性分析:以广西西江经济带为例[J]. 自然资源学报, 2011, 26(2): 227–236. DOI:10.11849/zrzyxb.2011.02.006 |

| [22] | 冯存均, 左石磊, 詹远增. 地理国情监测工作机制探讨[J]. 测绘科学, 2014, 39(4): 50–54. |

| [23] | 史文中, 秦昆, 陈江平, 等. 可靠性地理国情动态监测的理论与关键技术探讨[J]. 科学通报, 2012, 57(24): 2239–2248. |

| [24] | 程滔, 周旭, 刘若梅. 面向地理国情监测的地表覆盖信息提取方法[J]. 测绘通报, 2013(8): 84–86. |

| [25] | 张明. 榆林地区脆弱生态环境的景观格局与演化研究[J]. 地理研究, 2000, 19(1): 30–36. |

| [26] | 彭建, 柳昆, 郑付涛, 等. 基于AHP的地下空间开发利用适宜性评价[J]. 地下空间与工程学报, 2010, 6(4): 688–694. |

| [27] | 唐笑飞, 鲁春霞, 安凯. 中国省域尺度低碳经济发展综合水平评价[J]. 资源科学, 2011, 33(4): 612–619. |