2. 武汉大学地理信息系统教育部重点实验室, 湖北 武汉 430079

2. Key Laboratory of Geographic Information System, Ministry of Education, Wuhan University, Wuhan 430079, China

新世纪版《中华人民共和国国家经济地图集》(以下简称地图集)是国家大地图集系列的重要组成部分,如何运用新世纪地学研究和测绘地理信息技术,展示我国经济和社会发展的概貌,体现我国国民经济各部门的规模水平、比例结构、发展速度、分布格局,以及质量与效益,成为地图集的编研重点。近10年间,随着地图学理论研究的不断深入,地图应用与服务的广度和深度也在不断拓展,地图和地图集作品的数量和质量在不断扩大和提高,面临的变化主要体现在地图内容、形式和传播的现代化[1-6]。

基础地理框架作为地图集的数学基础,是地图集的骨架和控制系统,其设计的正确性与合理性将决定整个地图集的科学性与质量水平[6]。纵观近年来的数字地图制图方面,各国地图制图界都在采用先进的数据库驱动制图技术和方法,进行地理信息的更新和地图符号化出版工作。从地图信息传输理论的角度出发,地图学各个领域最终的研究目的是为了信息的有效传输[7]。围绕着这一目的,本文将重点探讨地图集的地图投影,比例尺、分幅与地图定向,地理底图设计与应用等内容。

1 基础地理框架建立的原则与内容 1.1 基础地理框架建立的原则新版国家经济地图集的设计将秉持继承与发展的理念,总结第二版国家经济地图集和其他大型地图集的优势,分析新世纪版国家经济地图集的建设特点和实际需求,提出体现新世纪地学研究和测绘地理信息技术时代特点的设计方案。针对国家经济地图集多尺度、多分辨率、多时态的特点,需运用系统工程的思想来构建基础地理框架的体系结构,建立的过程应遵循以下原则:

1.1.1 科学性与系统性地图集是在统一的设计原则和编制体例下,具有协调的地图内容,统一的地图投影、比例尺、分幅和地理底图系统,和谐的装帧形式,多幅地图汇编成册的地图作品。其中,基础地理框架是地图集的骨架,叠加在其上的地图内容则是地图集的“血与肉”。正确、精准、适宜、先进、体系化是基础地理框架科学性与系统性的具体体现。

1.1.2 现势性现势性体现在两个方面:一是基础地理框架要采用我国最新的坐标与高程系统;二是地理底图内容应具有最好的现势性,以承载最新专题数据的表达。

1.1.3 统一协调性经济地图集多尺度、多分辨率及内容多样性的特点,均需要有统一的原则来规范图集的总体设计。统一协调性原则可保证图集成为一个有机的整体。基础地理框架的统一协调性体现在:地理坐标系统与高程系统的唯一性;同类地图选择投影的一致性;比例尺体系中,不同比例尺条件下地理底图内容及其表达的协调性等。

1.1.4 适用性适用性原则体现在:投影的选择是否充分考虑了地图类型、制图区域特点和投影本身的特征;比例尺体系是否满足图集整体内容表达的需要;不同比例尺条件下地理底图内容的表示是否清晰、易读,是否会影响专题要素的表达;地图定向是否考虑了读者的阅读感受等。

1.1.5 继承与创新性一本大型地图作品能反映一个国家该时期地图设计与制作的水平。地图集的设计与制作是继承性与创新性的统一体。继承是创新的前提与基础;而创造性思维是推动设计不断进步的重要力量。一方面,新版经济地图集要继承以往国家地图集设计中的精华部分;另一方面,要充分运用新世纪先进的测绘地理信息技术,为图集的基础地理框架的建立注入新鲜血液。

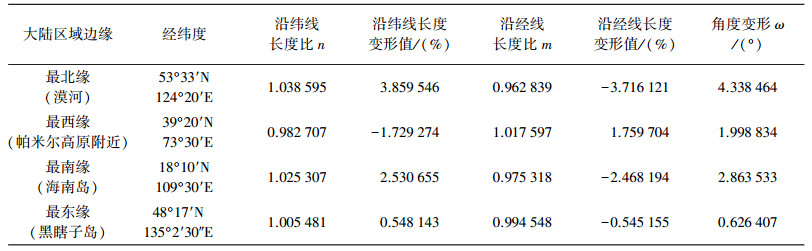

1.2 基础地理框架的主要内容地图集基础地理框架的主要内容包括图集数学基础的坐标系统与高程系统、地图投影、地图定向、比例尺与分幅、地理底图等,如图 1所示。其中,比例尺与分幅、地理底图重点探讨中国区域地图(图集的主体)。

|

| 图 1 基础地理框架的主要内容 |

大地坐标系统和高程系统是我国经济建设和国防建设的最基本和最重要的大地测量基准。为满足现代中国经济、社会和科学技术的发展需求,我国政府于2008年7月1日起正式启用2000国家大地坐标系统(CGCS 2000) 作为国家法定的坐标系。该坐标系统具有高精度、涵盖全部国土、三维、地心、动态、与国际接轨等特征[8]。研究显示,在我国境内进行各种比例尺地图制作时,由于新旧坐标系更换所导致的两点连线的长度和方位变动都在制图精度的许可范围以内,可以忽略不计。

新世纪版国家经济地图集将统一采用CGCS 2000与1985国家高程基准构建图集的基础地理框架。

3 地图投影 3.1 投影需求分析地图集投影方法的选择将直接影响地图的精度和地图的使用价值[9]。经济地图集由人口、自然资源等13个图组的300幅地图构成,由于其内容、比例尺、制图区域的多样性,地图集的投影设计应纳入系统设计的范畴。整个图集的地图投影体系,应考虑地图投影设计的一般规律和原则,并结合经济地图集的特点进行设计,使经济地图集的地图投影具备科学性和一致性[10]。

经济地图集的投影体系设计时应综合考虑其制图区域、比例尺及图幅内容的特点。

3.1.1 制图区域特点整个图集的制图区域包括世界区域及中国区域,其中中国区域又包含中国全域、中国陆地为主的区域(南海诸岛作附图),以及局部典型区域。不同制图区域的位置、形状、主方向和面积大小对投影的需求也各不相同,因此投影方案应结合其制图区域的具体特点而定。

3.1.2 比例尺特点从世界图到中国图,再到典型区域图,图集制图区域的大小相差悬殊。此外,为了内容表达的需要,仅中国区域的图幅比例尺跨度就可能在1:900万— 1:40万之间,可根据需要设计适宜的投影方案。

3.1.3 图幅内容特点经济地图集主要反映我国经济与社会的发展概况,其中大多数所表达的为经济指标或与社会经济发展相关的指标。在设计图幅的投影方案时,也应考虑图幅表达指标的特点,如经济指标多要求图上面积有较正确的对比关系,此时选用等面积投影就较为合适。

3.2 投影设计方案 3.2.1 中国区域地图投影 3.2.1.1 中国全域地图投影方案中国全域图是包含了全部南海水域的中国地图,反映我国完整的领土面貌,基础要素主要表示国界线、省(自治区、直辖市)行政区划界线,以及香港、澳门特别行政区界线,首都、省会及重要城市等居民地,主要的水系要素等。由于制图区域的范围较大,因此所选取的投影方案应保证大多数区域的面积变形和长度变形相对较小。

等积斜方位投影与伪方位投影为中国全域图常用的两种投影。通常等积斜方位投影的投影中心点为(30°N,105°E),该投影的长度变形和角度变形随着远离投影中心而逐渐增加,等变形线为一系列的同心圆。该投影中,中国广大地区长度变形在±2%以内,最大角度变形为2.5°;局部边缘地区长度变形为±32.5%,最大度角变形为4°。伪方位投影的投影中心为(35°N,105°E),该投影的性质接近于相同投影中心的等距离任意投影。该投影的最大特点是各种变形分布较为均匀,角度等变形线形状与中国区域轮廓接近。角度变形值为1°的等变形线与中国大陆边缘的形状趋于一致。中国广大地区的面积变形在1%左右,局部边缘地区面积变形在2%以内[9]。两种投影相比,伪方位投影的最大变形值控制得较好,变形分布也更为均匀。最终中国全域图确定采用伪方位投影,其投影中心为(35°N,105°E)。

3.2.1.2 中国地图(南海诸岛作附图)投影方案中国地图(南海诸岛作附图)为本图集的主体,图集中超过90%的图幅以中国地图(南海诸岛作附图)作为制图区域。中国大陆区域的地理位置属中纬度沿纬线方向伸展地区,采用正轴圆锥投影较为适宜。常用于中国地图(南海诸岛作附图)的有双标准纬线等积圆锥投影和双标准纬线等角圆锥投影。从地图内容来看,图集中许多经济指标要求图上面积有较正确的对比关系,基于这一考虑,确定中国地图及南海诸岛附图均采用双标准纬线等积圆锥投影。

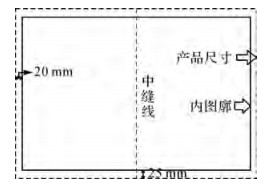

对中国的大陆部分,投影的中央经线常采用105°E,标准纬线分别采用φ1=+25°,φ2=+47°,在两条标准纬线上没有任何变形。等面积投影保持了图上面积大小的正确性。长度变形和角度变形的最大值位于中国领土最北缘(黑龙江省漠河以北,纬度53°33′N,经度124°20′E),该点经线方向的变形值约为-3.716 1%,纬线方向的变形值约为+3.859 5%,角度变形值约为4.338 5°。该点的长度变形和角度变形均为投影变形的最大值。中国地图(南海诸岛作附图)中,制图区域边缘的长度变形和角度变形值见表 1,投影的变形程度满足图集的精度要求。

南海诸岛插图投影的中央经线为115°E,标准纬线分别为φ1=+7°,φ2=+19°。

3.2.1.3 典型区综合经济图投影方案典型区综合经济图组作为新版经济图集的一部分,拟分析表达国家级经济区的经济面貌及经济特点。整个图组除了两幅索引图需要用到全国图幅外,其余图幅均为区域性的经济带或经济区。由于典型经济区数量多,各典型经济区在地图上的地理位置、面积、大小及形状各异,理论上可根据具体情况采用圆锥或圆柱投影,但考虑到图集的统一协调性要求,确定统一采用双标准纬线等积圆锥投影,并根据不同区域地理位置选取不同的中央经线和标准纬线。

3.2.2 世界区域地图投影世界地图基础要素主要表示世界各国、重要大城市和港口的分布,为图集的对外贸易、国际航空和远洋运输及工农业产品产量同世界各国比较有关的图幅使用。

此次经济地图集中,世界地图采用任意多圆锥投影,中央经线λ=150°,使我国位于图幅中央。该投影为任意投影,更接近等面积性质,其变形介于等面积与等角之间,陆地面积变形不超过60%。

4 图集尺寸、地图定向、比例尺与分幅 4.1 图集开本与尺寸图集的开本和比例尺存在着相互制约的关系,一般情况下,开本由图集的用途、内容、制图区域来确定[11]。

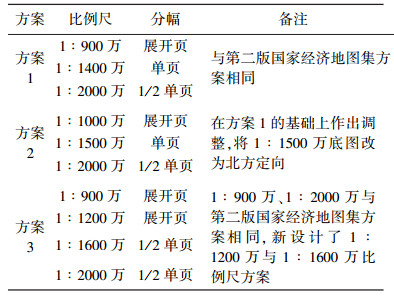

新版经济地图集设计为4开本(370 mm×520 mm),展开页为对开(740 mm×520 mm),版心尺寸为700 mm×470 mm,其展开页尺寸如图 2所示。

|

| 图 2 新版地图集展开页尺寸 |

在以往国家地图集中,中国地图主要有北方定向和西方定向两种方式。出于对地图比例尺与纸张利用关系的考虑,部分中国图幅采用了西方定向方式。在新版经济地图集设计中,本着以用户为中心的地图制图与地图信息服务的思想,并考虑到读者的阅读感受,图集中的中国地图确定统一采用北方定向。

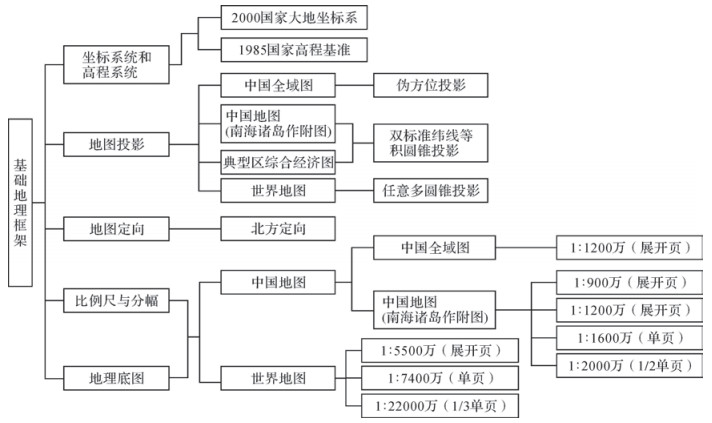

4.3 比例尺与分幅 4.3.1 中国区域 4.3.1.1 中国地图(南海诸岛作附图)中国地图(南海诸岛作附图)是整个经济地图集的主体,在图集中所占图幅数最多。作为国民经济指标表达的载体,其比例尺与图幅分幅的选择至关重要。在图集的编研过程中提出了3套比例尺与分幅的预设方案,见表 2。

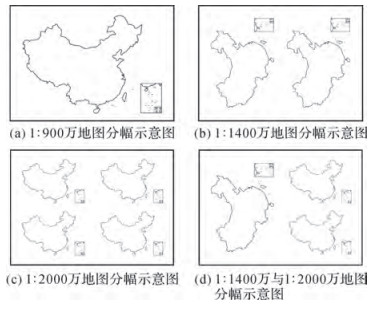

(1) 方案1:1:900万(展开页)、1:1400万(单页)、1:2000万(1/2单页)。方案1与第二版经济地图集保持一致。其中,1:1400万比例尺图幅采用了西方定向,该定向方式存在着明显的阅读障碍。方案1的比例尺与分幅情况如图 3所示。

|

| 图 3 方案1的比例尺与分幅方案示意图 |

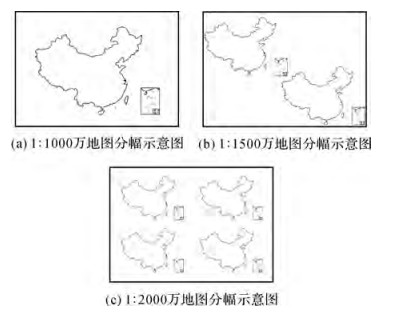

(2) 方案2:1:1000万(展开页)、1:1500万(单页)、1:2000万(1/2单页)。方案2是以方案1为基础,在底图比例尺和分幅上的进一步探索。在方案2中,所有比例尺的图幅均采用了北方定向,无明显的阅读障碍,读图者的感受效果得到了提升,同时整个地图集的地图定向保持了一致性。存在的问题为:在1:1000万比例尺图面上,主图之外的图面空间略大,主图偏小,整体感觉不够大气;在1:1500万比例尺图面上,图幅采用了北方定向,但图幅与图面边缘间距较小,图面配置不够合理,如图 4所示。

|

| 图 4 方案2的比例尺与分幅方案示意图 |

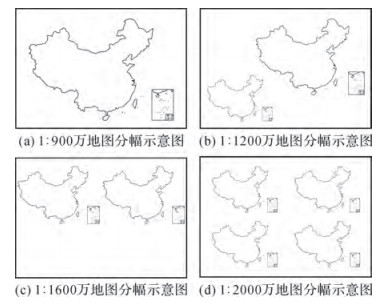

(3) 方案3:1:900万(展开页)、1:1200万(展开页)、1:1600万(单页)、1:2000万(1/2单页)。方案3中的中国图形均采用了北方定向。其中,1:900万和1:2000万比例尺延续了第二版经济地图集的比例尺与分幅特点。1:900万图幅在图面上仅有一幅中国地图,由于是图集中比例尺最大的中国地图,因而适用于单个或多个指标的详细表达,且指标在全国范围内分布十分广泛,如自然资源、农业资源等指标。另外还可用于统计与表达单元分辨率较高的指标,如县级经济指标的表示。1:2000万图幅在展开页上可同时出现4幅中国地图,适用于同一主题下的3~4个同等级的指标表达,如城市宜居竞争力、城市宜商竞争力、城市生态竞争力和城市和谐竞争力的表示。与方案1和方案2不同的是,方案3中提出了1:1200万和1:1600万两个新比例尺方案。在1:1200万比例尺图幅中,将1:1200万主图配置于展开页右侧上方,使得图集中缝线穿过新疆与西藏区域,并注意无重要居民地被中缝线所分割;此外,在展开页左侧下方配置了一幅1:2000万图幅,整个展开页上除了1:1200万和1:2000万图幅外,其余空档位置可根据指标表达的需要配置文字、图表等内容,或配置1~2幅1:4000万中国图幅。1:1200万比例尺图幅适用于主要指标和次要指标需要同时表达的情况,应用1:1200万比例尺方案时,重要指标配置在1:1200万图幅上,相对次要的指标配置在1:2000万图幅中。1:1600万比例尺图幅是以1:1500万比例尺图幅为基础作出适当调整,既采用了北方定向,又保证了图面配置的合理性。1:1600万比例尺图幅适用于两组相互关联指标的表达,如城市建设用地面积与城市居住用地面积两组指标。方案3的比例尺与分幅方案如图 5所示。

|

| 图 5 方案3的比例尺与分幅方案示意图 |

经过对比分析,新版经济图集确定采用方案3的比例尺与分幅方案,其主要特点如下:

(1) 方案3中的中国图形,均采用了北方定向,无明显的阅读障碍。

(2) 其比例尺与分幅情况,既有对第二版经济图集的传承,也有对第二版经济图集的调整与改善。

(3) 从1:900万~1:2000万,该方案可满足不同尺度的社会经济指标的表达需求。

(4) 方案3中各比例尺图面上地图位置合理,且图面上均留有较大面积的空白区域,这为指标的图例、图表、文字、图片等多样化表达提供了充足的空间。

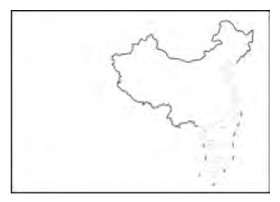

4.3.1.2 中国全域图(包含南海诸岛)中国全域图(包含南海诸岛)所占图幅较少,可采用1:1200万比例尺(展开页)图幅,北方定向,如图 6所示。

|

| 图 6 中国全域图示意图 |

典型区综合经济图组由于各制图区域地理位置、形状、大小均不同,其比例尺和图幅分幅情况视各制图区域具体情况而定。

4.3.2 世界区域世界地图根据图集的开本情况可设计3种比例尺,即1:5500万(展开页)、1:7400(单页)和1:22 000万(1/3单页)。

5 地理底图设计与应用 5.1 地理底图设计原则地理底图是地图集的重要组成部分,它们承载专题信息的表达,并根据比例尺、内容及符号设计的要求形成统一的系统。地理底图内容的选取和表达,主要受地图集的主题、比例尺和统计单元分辨率(国家、省、地级市、县)的影响。其基础要素的表达,既要能阐明专题内容的承载背景,有助于读图,又要清晰易读,不至于干扰主题内容。

地理底图在设计与编绘时,应遵守一定的原则:① 底图系统应由同一种基础地图经过比例尺缩放派生而来,不同比例尺的底图要保证相应内容的一致性和延续性。② 随着比例尺的缩小,底图内容应依次删减,符号、注记和线划的尺度也要逐步化简:地图比例尺较大时,底图内容较详细;地图比例尺较小时,底图内容要简略些。

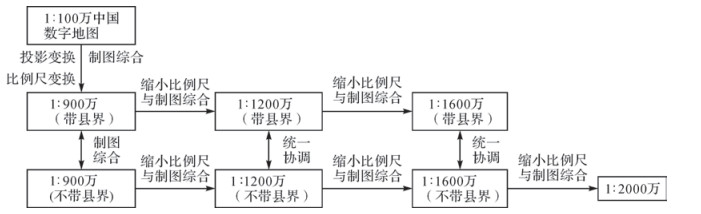

5.2 地理底图派生体系图集的制作采用先进的数据库驱动制图技术和方法,进行地理底图编制、社会经济数据的分析,以及部分地图符号化的出版工作。以中国地图(南海诸岛作附图)为例,图集的地理底图以最新1:100万中国数字地图为基础数据,经过要素选取、投影变换、数据格式转换、比例尺变换及数据的现势性更新,获得图集编制的基础数据1:900万中国地图。地理底图内容体系派生路线如图 7所示。

|

| 图 7 地理底图内容体系派生路线 |

地理底图体系的设计是以图集主题、专题指标及图集规格等条件为基础的,在功能上要满足不同主题下专题指标的共性需求,但在内容上又要体现与比例尺相呼应的层次感和协调性。地图集设计的统一协调性原则决定了地理底图的种类和数量是有限的,不能太多。除1:2000万底图外,其余3个比例尺底图可分为带县界的详细版和不带县界的简略版,应根据指标内容的多少及表示方法的复杂程度灵活选择底图类型。

5.3 地理底图应用原则统一协调性原则是图集地理底图设计的基本原则,也是地图集设计理论的精髓。但在地理底图的设计与应用过程中,由于地理底图的种类和数量是有限的,常常不能满足图集众多指标表达的需求。设计者面临的最常见的问题是地理底图要素表达的适应性问题,主要体现在两个方面:一是地理底图内容的数量问题,即有限的地理底图种类是否能满足图集经济指标的多样性表达需求;二是理底图要素表达的视觉效果问题,地理底图的第一功能是满足专题信息的定位表达需求,专题信息的符号、色彩设计完成后,常常会发现地理底图符号的视觉效果处于“淹没”或“半淹没”状态。为解决地理底图要素表达的适应性问题,本文提出两个地理底图应用原则,即有限综合原则与和谐设计原则。

5.3.1 有限综合原则为了满足图集众多指标表达的需求,地理底图应用时需灵活掌握有限综合原则,该原则涉及地理底图内容的二次综合问题,即出版用地理底图内容的筛选问题。有限综合原则描述为:

(1) 根据指标表示方法的复杂程度可对地理底图要素进行二次选取,如关闭低等级要素的图层,使主题内容的表达更为清晰。

(2) 根据需要可关闭部分底图要素的注记,如低等级的居民地注记、部分水系注记等。

有限综合原则控制地理底图内容的多与少,最终目的是既要满足专题信息的定位需求,又不影响主题内容的清晰表达。

5.3.2 和谐设计原则和谐设计原则涉及地理底图内容与专题信息表达色彩的和谐性问题。地理底图要素的符号色彩通常清淡、素雅,位于视觉的第二层面。当专题信息叠加上来后,底图符号及注记有可能被“淹没”而无法清晰地辨识,此时需要对部分较为重要的底图内容在色彩上进行提升处理。这部分内容可能与专题信息密切相关,或是专题信息的一部分。和谐设计原则包含以下两个方面:

(1) 对部分较为重要的底图内容进行色彩的提升处理,如境界颜色的提升与改变,使得专题信息的分布范围更加突出等。

(2) 对部分底图注记进行色彩的提升与轮廓处理,如省会注记、省级区域注记颜色的提升,以及注记轮廓的强调等。

6 结语本文针对经济地图集的多尺度、多分辨率、多时态及内容的多样性等特点,重点探讨了地图集基础地理框架建立的若干问题,并确定了最终方案,研究结果是对地图集统一协调原则的继承与发展。

(1) 通过对比与需求分析,确定了中国全域适合采用伪方位投影,其投影中心为(35°N,105°E);中国地图(南海诸岛作附图)及典型经济区适合采用双标准纬线等积圆锥投影;世界地图采用任意多圆锥投影,中央经线λ=150°。

(2) 本着以用户为中心的地图制图与地图信息服务的思想,地图集的中国地图统一采用北方定向,以方便阅读。

(3) 通过3个方案的对比分析,中国地图(南海诸岛作附图)最终确定采用方案3的比例尺与分幅设计,即1:900万(展开页)、1:1200万(展开页)、1:1600万(单页)和1:2000万(1/2单页)。

(4) 根据地图集设计的统一协调性原则,确定了4个比例尺系列的详细版和简略版两种内容的地理底图,并在此基础上提出了计算机制图条件下地理底图的应用原则,即有限综合原则与和谐设计原则。

| [1] | 中国科学技术协会, 中国测绘地理信息学会. 2014-2015测绘科学与技术学科发展报告[M]. 北京: 中国科学技术出版社, 2016. |

| [2] | 王家耀, 王光霞. 《苏州市影像地图集》的设计与研制[J]. 测绘通报, 2007(2): 65–69. |

| [3] | 刘美春, 张力, 肖剑平. 城市综合性地图集编制中数据处理技巧研究[J]. 测绘通报, 2016(1): 128–131. DOI:10.13474/j.cnki.11-2246.2016.0032 |

| [4] | 李志林, 张文星, 张红. 数字化时代地图概念的探讨[J]. 测绘科学技术学报, 2013, 30(4): 375–379. |

| [5] | 李伟, 陈毓芬, 钱凌涛, 等. 语言学的个性化地图符号设计[J]. 测绘学报, 2015, 44(3): 323–329. DOI:10.11947/j.AGCS.2015.20130758 |

| [6] | 孟立秋. 地图学和地图何去何从[J]. 测绘科学技术学报, 2013, 30(4): 334–342. |

| [7] | 胡胜华, 何宗宜. 《深圳市地图集》地理基础底图的设计与编制[J]. 测绘信息与工程, 2002(3): 9–11. |

| [8] | 王家耀, 孙力楠, 成毅. 创新思维改变地图学[J]. 地理空间信息, 2011, 9(2): 1–5, 80. |

| [9] | 陈俊勇. 中国现代大地基准——中国大地坐标系统2000(CGCS 2000) 及其框架[J]. 测绘学报, 2008, 37(3): 269–271. |

| [10] | 李书田, 苏山舞, 方炳炎. 中国国家普通地图集地图投影的选择与设计[J]. 测绘科技动态, 1987(2): 4–14. |

| [11] | 中国科学院, 国家地图集编纂委员会. 中华人民共和国国家经济地图集[M]. 北京: 中国地图出版社, 1993: 13-16. |

| [12] | 何宗宜. 《深圳市地图集》的设计研究[J]. 测绘科学, 2001, 27(1): 25–29. |