2. 安徽省地理信息集成应用协同创新 中心, 安徽 滁州 239000

现有旅游管理、测绘工程、地理信息科学、地理科学等专业的学科基础都是地理学,构建地理信息测绘优势学科专业群的前提必须建立在良好的地理科学专业发展的基础之上[1-3]。岗位供应不足、培养目标与社会需求发生断层、就业面窄、实用性下降等问题已经成为地方高校开办地理科学专业的难题。重新审视办学思路,谋求新发展是传统地理科学在地方高校能够继续保持生命力的一个有效途径。

“改造一批符合经济发展需要的传统专业”是《2013年高等教育振兴计划项目申报指南》中强调的内容。国务院于2013年2月颁发了《国务院关于开展第一次全国地理国情普查的通知》,随后地理国情普查逐步在多个省份兴起,与此同时,地理国情监测人才需求大幅度上升。地理国情监测不仅具备现代技术手段,而且涵盖地理学知识,属于新生学科,在发挥现代信息科学优势的同时继承了传统地理学内涵[3-6],既增加了学生就业渠道,又给传统地理科学专业开辟了新的前进方向。借此机遇,将地理国情监测作为传统地理学科专业改造的新出路,符合当前社会需求,具备科学性与现实性。

我国当前经济发展迅速且国土面积广阔,地表覆被动态变化周期短,国家测绘地理信息局“十二五”规划涵盖了地理国情监测。截至目前,尽管取得了一定的地理国情监测成果,但仍不具备完善的工作机制和监测体系[6-10]。如何做好我国地理国情监测工作是地理科学专业转型发展需要思考的问题。在实际地理国情监测工作开展时,发现既懂现代信息技术又懂地理学知识的人才稀缺,而全国开设地理国情监测专业的高校仅武汉大学一家,远远不能满足当前需求。本文在传统地理科学专业与地理国情监测差异分析的基础上,对地方高校地理科学专业培养地理国情监测人才的基本思路和人才培养体系进行探索。

一、 传统地理科学专业与地理国情监测差异分析 1. 涵盖的内容差异分析高校基本教育资源是教学课程,课程设置情况在很大程度上决定了人才培养规格和方向,因此建立符合地方经济发展的课程体系是地方高校的重要任务。鉴于地方实际需求与特色不同,地方高校地理科学专业课程设置必然存在差异。在全国高校改革浪潮下,尽管各高校开办地理科学专业都在寻求新的办学方向和特色,但从课程体系建设来看,仍然以传统科目为主导,以理论授课为核心,偶尔穿插了少量3S相关理论与技能课程。

地理国情监测以3S技术为依托,对城镇、道路、地形、沙漠、冰川、湿地、水系、植被、灾害、环境等生物、人文、自然、经济、社会要素的空间分布、动态变化进行监测,对变化趋势、地域差异、分布特征等进行统计分析,形成研究报告、地图图形与监测数据,以揭示我国或地方经济、生态、环境与资源的发展规律和分布特征。地理国情监测范围广泛、内容多样,具有跨学科、跨部门、跨行业的特点。可见传统地理科学专业的课程设置无法满足当前地理国情监测工作的需求,不仅无法满足监测“面”上的需求,也无法满足监测技术支撑,在统计分析、研究报告及图形制作等方面均缺乏相应的培养课程。

2. 涉及的技术差异分析地理学研究的基本程序为立题制订计划→开展调查,掌握第一手资料→建立指标体系,定性定量结合→进行统计分析,熟悉统计资料→拟定地理模型,绘制各类地图→标本资料归档与成果评审。地理国情监测刚刚起步,继承了传统地理科学,延伸了现代地理信息服务,其技术支撑体系涵盖了空间信息云计算、多维时空数据挖掘、地理空间信息网格等技术定量计算与挖掘地理国情信息,网络GIS技术实时发布监测信息,全球导航卫星定位和天地空一体化遥感技术更新与快速采集监测数据,以及动态发展规律、时空分布模式、数量统计特征等方方面面的技术体系,具有多传感器、多平台、多学科交叉协同观测的优势。地理国情监测技术与方法体系涵盖的内容是当前传统地理科学专业课程无法满足的。因此,对传统地理科学的技术方法体系进行改革、完善和补充是该专业适应地理国情新方向的必然途径。

二、 传统地理科学专业培养地理国情监测人才基本思路地理国情监测自身涉及的技术和内容广泛,如地理学、生态学、林学、3S、计算机、物理、环境科学等,具有显著的学科交叉与知识融合的特点。地理国情监测人才不仅要具备传统地理科学学科的基本方法,还应掌握现代科学技术,能够掌握获取与处理天地空一体化数据、进行具体行业应用、撰写综合分析与监测报告、共享服务等基本地理国情监测的能力。本文构建传统地理科学专业培养地理国情监测人才的基本思路:以区域地理国情监测需求为导向,以遥感、地理信息系统和测绘等对地观测技术为支撑,以传统地理学科雄厚积淀为基础,对培养目标、培养方案、课程体系、方法体系、培养平台、质量保障体系等方面同时改造,从而培养既能掌握现代对地观测技术又具备传统地理学基础的新型地理国情监测人才。

在具体建设思路上,首先应将主要精力集中在师资队伍、培养方案、办学理念上,通过开展研讨、学习交流、广泛宣传等形式了解地理科学发展新趋势,转变传统地理科学专业的办学理念,利用现有技术体系、业务体系、监测体系、保障体系制定符合地方实际需求的培养方案,在现有传统地理科学师资队伍基础之上,采用“改、转、进”等方式,构建一支适应传统地理科学转型需求的师资队伍;其次,将精力转移至地理国情监测教学方法体系、课程体系以及实习实训基地建设方面,在现有地理科学主干课程基础上,吸收遥感、地信、测绘新技术,形成地理国情监测新课程体系,建立以“地理认知--技能实践--综合调查--部门实践--毕业实习”为主线,辅以课堂讲解,穿插科研项目、顶岗实习、专业竞赛锻炼的教学方法体系,强化“多实践、早实践、不断线”、“先会干,再弄懂”的教学理念;最后,在原有地理科学专业实验室建设的基础上,根据区域实际情况扩建相应的地理国情监测实验室或基地,逐渐建立多部门合作、多学科交叉、多专业协调发展的稳定局面,完善传统地理科学向地理国情监测转型发展的质量保障体系。

三、 传统地理科学专业培养地理国情监测人才体系构建 1. 课程体系构建科学合理的课程体系建设是高素质人才培养的基石,这也同样是传统地理科学向地理国情监测方向成功转型的关键之一。依据人才知识结构和地理国情监测的实际需求,以及以人为本的教育观念的建设思路,课程体系应构建为以计算机科学、地理科学、遥感、测绘和地理信息系统为主体,增设实践与基础课程,适当压缩公共课,拓展专业选修课,形成专业实践课、核心课、基础课、选修课紧密相连,贯穿技术训练、能力培养、知识教学和思想形成为一体的课程体系。

由于地理国情监测内容涉及多层次、多领域、多学科,因此在课程体系结构上必须注重学科交叉和知识融合。专业核心课程包含地理国情监测导论、国情信息技术集成等,主要用于地理国情监测学习的前期铺垫,展现地理国情监测的特色和优势;专业基础课包括数据集成与建模、自然地理学等,主要用于构建学生地理和信息技术的基本素质,扎实专业基础;专业实践课包括毕业设计、3S综合实践等,主要用于锻炼学生解决实际问题的能力,培养综合实践技能;专业选修课包括生态学、网络GIS等,主要用于扩展学生的兴趣爱好,为将来谋求感兴趣的职业奠定基础。

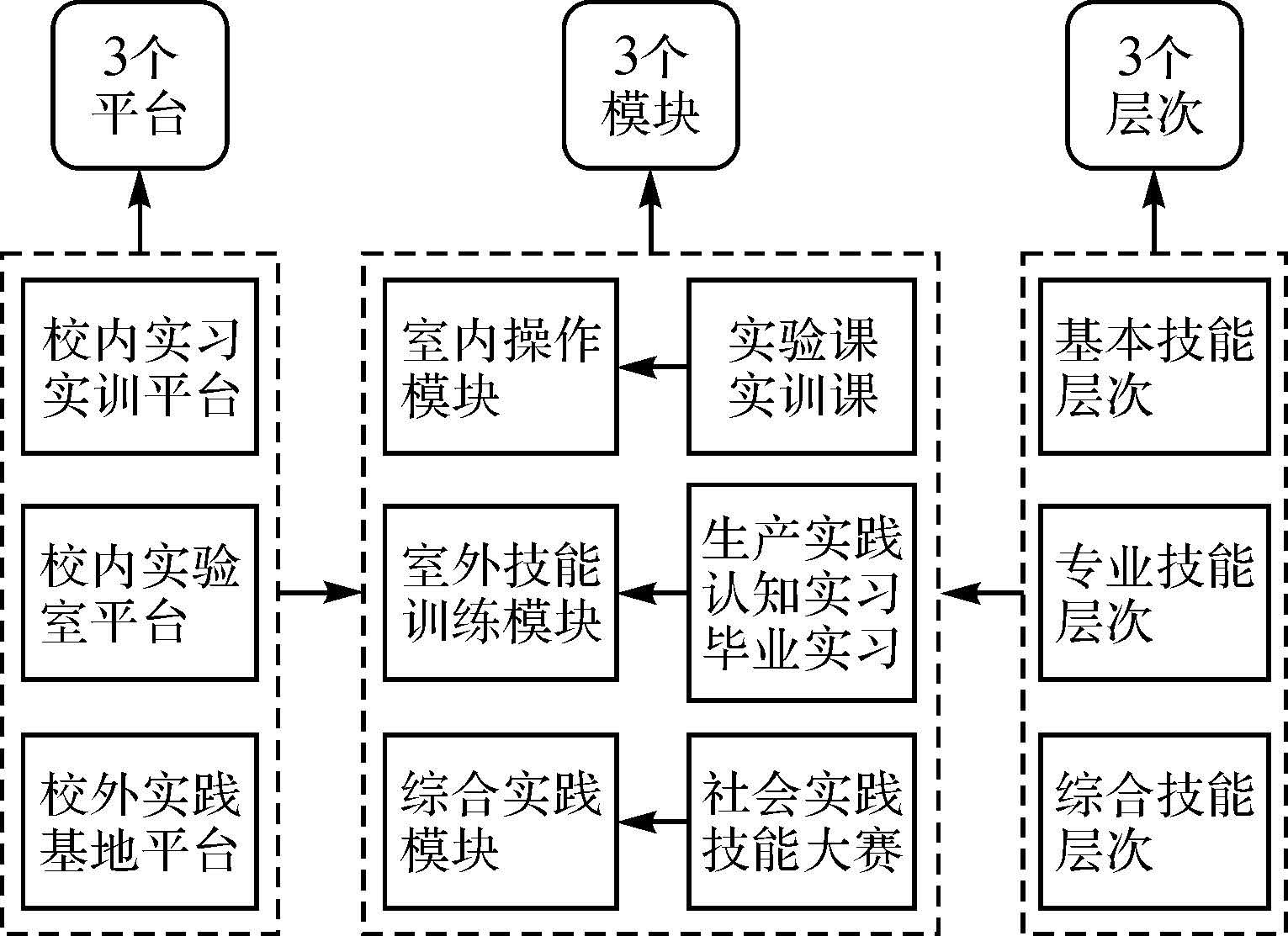

2. 实践体系构建实践体系是应用型人才培养的一个关键因素,也是实现培养目标的重要举措之一。本文遵循图 1所示的基本实践教学体系构建思路,试图从如下几个方面充实传统地理科学专业培养地理国情监测人才实践内容。

|

| 图 1 传统地理科学专业培养地理国情监测人才实践体系 |

(1) 建立综合性实践教学模式

以“地理认知-课内实验-野外实践-生产实习-顶岗训练-毕业设计”为中心,以校内、校外两种实践场所为基地,以数据采集与生产、系统开发与创新、行业技术与应用为方向,以竞赛参与、项目训练、兴趣小组、社会实践等为活动,构建“一个中心、两种基地、三个方向、多项活动”的基本实践教学模式。

(2) 加强顶岗训练,与部门需求无缝衔接

企业员工或技术员进入课堂教学,充分讲解岗位需求技能与基本知识,大二暑期进行顶岗训练,学生进入正式岗位模拟实习,将所学知识与技能应用于实际岗位,在岗位中总结自己的不足和需要进一步掌握的基本技能,大三围绕实践教学模式巩固学习,大四进行为期半年的毕业实习,鼓励学生与实习单位签约,毕业就能熟练上岗承接工作。

(3) 鼓励以赛促学,培养创新能力

校级、市级、省级、国家级竞赛是培养学生创新能力的一个有力通道,在大赛中学生能够充分发挥自己的想象力、创造力,挖掘自己现有的知识和潜能实现自己的想法,在这个过程中发现自身不足或学习成效,能够有效提升培养质量。

(4) 推动横向项目教学,提升综合素养

学生既是受教育的对象,也是学校完成大规模横向项目的主力军,在横向项目中既能让学校受益,又能以此为平台锻炼学生的工作能力。将横向项目分为信息共享服务、系统研发、数据集成、产品加工、数据采集与处理等各级业务层次,学生根据自身条件和兴趣选择参与不同的工作,在项目参与中不断寻求就业方向。

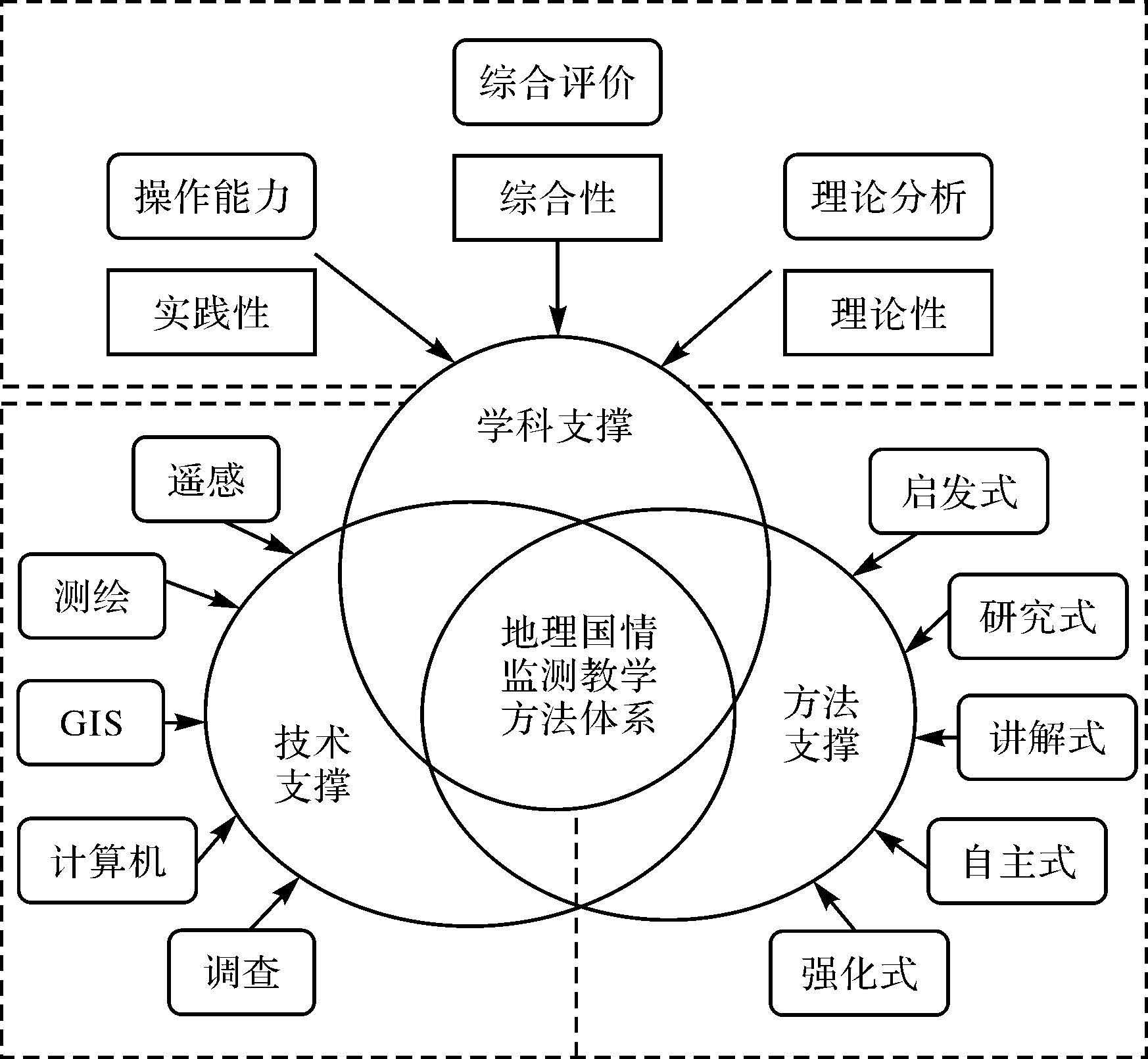

3. 方法体系的构建与传统地理科学教学方法相比,地理国情监测教学方法体系内容更加丰富,方法更加多样,技术更加信息化和科技化,学科交叉更加显著。因此,在构建地理国情监测教学方法体系时,不仅要考虑技术支撑、方法支撑,更要兼顾学科支撑。本文构建的传统地理科学专业培养地理国情监测人才培养方法体系框架如图 2所示。

|

| 图 2 传统地理科学专业培养地理国情监测人才培养方法体系框架 |

在地理国情监测人才培养方法体系具体内容细化时,应在传统地理科学教学方法体系的基础上进行补充和扩展,一方面保留传统方法的经典内容,另一方面融入多学科和现代信息化技术。将传统的课本扩展为网络、项目、软件等,将传统教学大纲和课件扩展为方案、课标、策划等,将教师扩展到员工、专家、领导等,将课堂延伸至企业、公司等,将单一的讲解法扩展至探究、启发、讨论等,将学生独立学习扩展至团队、小组等,将作品、论文、成果、汇报等作为考核方式,将评语、证书、奖金等取代单一的成绩指标作为对学生的认可,最终不仅让学生掌握知识,更培养了专业素养、能力、兴趣,为更好地从事工作岗位奠定扎实的基础。传统地理科学专业与地理国情监测人才培养方法体系对比如图 3所示。

|

| 图 3 传统地理科学专业与地理国情监测人才培养方法体系对比 |

目前,地理科学在地方高校属于岗位需求不足、与经济发展逐渐断层、学生就业面窄的急需有效转型的专业,有必要积极探索该专业能够立足于社会的新方向。地理国情监测不仅要求融入先进的现代信息化技术,而且必须具备地理学基本知识,这就给地理科学专业的新发展提供了新的契机,开展地理国情监测也逐渐成为测绘部门和高校地理科学专业的新使命。

地理国情监测内容涵盖了多种学科、多种行业、多种技术、多种方法,更加趋向于智能化、自动化与信息化,如何兼顾如此丰富的内容来构建合理的地理国情监测人才培养体系,是当前高校地理科学专业面临的重要问题。然而,仅仅对人才培养体系进行探讨和研究势必很难真正解决国家对地理国情监测人才的急需,还需要众多的专家学者、行业爱好者、政府部门、公司企业等多方面的参与才能不断地改善我国地理国情监测人才需求的局面。

| [1] | 赵健赟, 宋宜容. 测绘工程专业地理国情监测人才培养体系的构建与探索[J]. 测绘通报 , 2015 (2) : 125–128. |

| [2] | 李德仁, 眭海刚, 单杰. 论地理国情监测的技术支撑[J]. 武汉大学学报(信息科学版) , 2012, 37 (5) : 505–512. |

| [3] | 谢宏全. 地理国情监测背景下测绘工程专业人才培养若干思考[J]. 测绘通报 , 2013 (5) : 101–104. |

| [4] | 陈江平, 潘励, 单杰. 浅谈地理国情监测技术专业课程体系的建设[J]. 测绘通报 , 2013 (10) : 125–128. |

| [5] | 史文中, 秦昆, 陈江平, 等. 可靠性地理国情动态监测的理论与关键技术探讨[J]. 科学通报 , 2012, 57 (24) : 2239–2248. |

| [6] | 陈俊勇. 地理国情监测的学习札记[J]. 测绘学报 , 2012, 41 (5) : 633–635. |

| [7] | 张勤, 樊文锋. 测绘与地理国情监测[J]. 测绘通报 , 2012 (11) : 78–80. |

| [8] | 乔朝飞. 国外地理国情监测概况与启示[J]. 测绘通报 , 2011 (11) : 81–83. |

| [9] | 吴见, 戴仕宝, 王栋, 等. 以地理国情监测为契机改造地理科学专业——以滁州学院为例[J]. 测绘工程 , 2014, 23 (10) : 76–80. |

| [10] | 雷德容. 浅谈地理国情监测的内涵和原则[J]. 中国测绘 , 2011 (2) : 24–29. |