一、引 言

从2008年11月初IBM公司正式提出智慧地球的概念至今,全球约有200多个智慧城市的项目正在实施[1],并在一些试点工程中取得了较好的效果。同时,还有更多的智慧城市建设计划提上日程,如欧盟一直致力于制定智慧城市整体战略,以实现大都市圈的智慧化发展。[2]印度也提出计划,要在未来建设100座智慧城市[3]。据预测,到2020年全世界智慧城市服务业规模将达到每年4000亿美元[4]。

2009年11月,时任总理温家宝在《让科技引领中国可持续发展》的报告中,首次提到智慧地球和感知中国[5]。此后,国内便掀起了建设智慧城市的高潮。自2011年起,智慧城市多次被写入住房和城乡建设部、国家测绘地理信息局、工业和信息化部的相关政策法规。据统计,工业和信息化部制订的与智慧城市相关规划已达10多个。2014年8月发改委、住建部等八部委联合印发的《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》提出要“提出加强地理信息等技术的集成应用,确保智慧城市建设健康有序推进”[6]。

与此同时,在智慧城市的建设中,地理信息技术的定位也在发生着改变,《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》明确提出要“以城市统一的地理空间框架和人口、法人等信息资源为基础,叠加各部门、各行业相关业务信息,加快促进跨部门协同应用”。地理空间框架不再是传统意义上的专业化信息系统,这标志着地理信息技术在智慧城市中由系统向平台方向的转变:一方面,各专业应用都需要地理信息,地图成为了支持各行业智慧化运营的空间基础设施;另一方面,智慧城市面向大众、服务与更广泛的非信息化专业人员,他们更习惯于互联网地图各种应用,而非专业化的地理信息系统。回顾历史,地理信息技术走过了一开始的以文件为中心的应用时代,也走过了以数据库为中心的系统建设时代,最近也走过了以服务器为中心的应用服务时代,接下来迎接智慧城市的将是地理平台时代。

二、智慧城市中的地理平台城市各有其特点。智慧城市建设“没有一个绝对的定义和模式,也没有终结点,而是一个建设过程,或者一系列措施,帮助城市变得更宜居,更加快速的应对新的挑战”[4]。因地制宜是各地建设智慧城市的天然标准。在这一背景下,智慧城市信息化建设的模式也不再采用过去单纯的行业信息系统的建设思路,而应以模块化、可复用的信息化平台为基础,其上再建特色应用的模式来实现,以取得灵活性和经济性之间的平衡。国内外IT公司纷纷整合自身优势,基于这种模式推出了智慧城市信息化平台,如IBM Intelligent Operations Center、微软CityNext智慧城市大数据平台、华为e-city智慧城市平台等。

同样,地理信息技术也应当在智慧城市信息化中承担平台的角色,笔者称之为地理平台。从地理信息行业的角度,智慧城市是数字城市建设的升级,是建立在数字城市的基础框架上,通过无所不在的传感网将它与现实城市关联起来,将海量数据存储、计算、分析和决策交由云计算平台处理,并按照分析决策结果对各种设施进行自动化的控制。[7]城市中的海量数据在数量、种类、异构性和复杂性方面都远超以往,传统上以属性关系为基本逻辑组织梳理信息的方式会让智慧城市的信息模型变得相当复杂且难以维护,同时也会天然地形成行业壁垒和信息孤岛。而利用地图为基础组织信息只要信息本身具有空间位置属性即可集成,能够避免上述问题,同时兼容已有数据和实时数据,并保留对未来未知数据的扩展基于统一地理平台的应用系统建设能够有效降低系统引入空间信息支撑的边际成本,促进地理信息在一些非传统GIS领域的推广和应用。而更多不同行业的专业数据“上图”又能反过来加快不同行业、不同部门之间异构数据和信息的联动,在共享和协同这两个层次上发挥信息技术的优势,信息化和智慧化之间形成相互促进的机制,达到建设智慧城市的目的。

三、地理平台的价值地理平台是智慧城市的重要组成部分。一方面,地理平台要承载并发布城市信息化建设,尤其是数字城市建设所积累的大量空间信息资源,供各行业信息化系统调用;另一方面,地理平台还需要能整合各种通用IT资源,尤其是云计算、物联网等智慧城市特征IT资源,通过地图真正发挥其智慧之处。

笔者认为,智慧城市地理平台的价值表现为3个部分:资源共享、泛在信息支撑及协同管理。下面对其分别进行讨论。

1. 地理平台的空间信息资源共享价值空间信息资源共享是数字城市走向智慧城市的基础支撑。多年的数字城市建设为城市信息化提供了大量通用或专业的空间数据。这些空间数据通过可控的、精细的共享,将成为其他信息沟通的桥梁。地理信息在机构和用户之间的共享和流通不仅有利于促进交流合作,而且能够减少数据的重复建设,有助于保证信息一致性和加强数据储备。

在智慧城市建设中,地理平台空间信息资源共享价值的内涵得到了丰富。一方面,地理平台延续了地理信息系统空间信息共享的价值,达成以下目标:①建立较为完善的公共地理信息数据体系(包括基础地理地图数据及行业专业空间资源数据);②建立一站式在线地理信息服务平台,提供一站式的地理信息综合服务,建成分布式的地理信息共享与应用开发环境,提供信息浏览、标图制图、导航定位、信息加载、系统搭建等地理信息服务功能,为各应用系统提供权威高效的地理信息服务;③形成公共服务平台业务化运行维护与管理机制:建立健全地理资源共享平台运行维护有关规定和管理办法,建成共享平台服务管理、运行调度等系统。另一方面,随着云计算在智慧城市建设中落地,其资源池化、按需供应的特性可以让地理平台的资源共享价值更好地发挥。基于IaaS层建设的地理平台不仅能够一站式运维、调配空间信息资源,还能够对底层云资源池进行管理,将资源池中的底层资源自动快速地整合为云GIS站点提供给用户,并提供云GIS站点管理、资源弹性调整、资源度量等功能,从而提供PaaS及SaaS模式的地理信息云服务。因此可以说地理平台资源共享价值的发挥是将云平台转化为云GIS平台的关键。

2. 地理平台的泛在信息支撑价值地理平台的资源共享价值搭建了数字城市的空间基础设施。智慧城市要通过无所不在的物联网将现实城市与数字城市连在一起,就需要发挥地理平台在泛在信息支撑方面的价值。

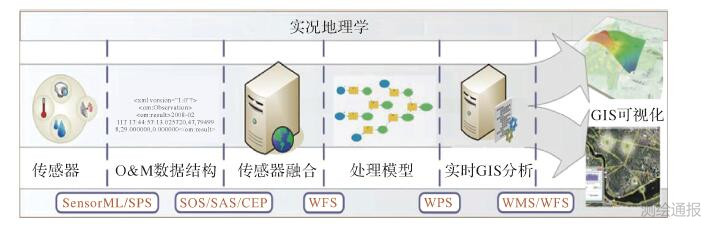

智慧城市定位为更透彻的感知、更全面的互联互通和更深入的智能化[8],其基础是传感网、物联网和因特网在各行各业的高效融合与综合应用。这种能够实现人与人、人与物乃至物与物之间随时随地沟通的全新网络环境称为泛在网络[9]。各种传感网、物联网为泛在网络带来的大量信息有一个共同的特点:实时性。莱斯驰(Resch)将地图对泛在网络的支撑统称为实况地理学(live geography),并将其结构模型定义为:传感器—观测或测量数据—数据融合—处理模型—实时分析—GIS可视化—输出,钟耳顺[10]对此也做过介绍,如图 1所示。

|

| 图 1 实况地理学:基于标准的松耦合结构模型 |

传统行业中地理信息系统对实时信息的支撑往往是垂直的,同一系统中不同种类的实时监测数据需要单独实现其接入、分析和可视化。这种缺少集成和融合的实时数据会形成多个微观实时数据孤岛。如果还用这种方式进行整个城市的信息化建设将会使物联网对智慧城市失去意义——物与物之间无法在信息空间形成任何关联和交互。而使用地理平台作为泛在信息的统一支撑平台可以避免这个问题。

首先,地理平台提供城市中各种多源异构数据流的接入和融合,如对车辆、人员、设备等动态目标跟踪,对PM2.5污染、交通拥堵、降水监控及各种社交媒体的实时监控等,其中地理平台接入实时信息的连接器(connector)应当是可定制的,以应对更多新类型的实时设备。

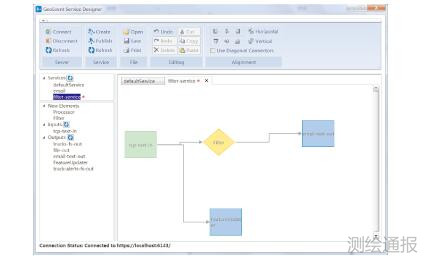

其次,如实况地理学模型所提到的,地理平台还应当提供处理模型构建和实时分析泛在信息的能力,如图 2所示。尤其是地理平台可以引入地理围栏等空间分析条件,充分发挥地理位置这一泛在信息通用属性,在城市级传感器设备群中提取有价值的物联网信息或进行地理控制。

|

| 图 2 地理平台为智慧城市泛在信息提供处理模型构建和实时分析的能力 |

最后,在输出阶段,地理平台对泛在信息的处理结果会更加丰富,除GIS可视化—输出外还可提供诸如SMS短信、E-mail及社交软件消息等多种形式,以适应当前移动智能设备应用趋势。从应用角度,地理平台的泛在信息支撑应用场景可以分为物联网实时态势感知、移动目标监控、企业级数据整合及众包大数据分析等几类,如图 3所示。

|

| 图 3 地理平台的泛在信息支撑应用场景:物联网实时态势感知、移动目标监控、企业级数据整合及众包大数据分析 |

上一节提到,空间信息资源共享是数字城市走向智慧城市的基础支撑。随着城市信息化互联互通程度的提升,地理信息作为承载各类专题信息统一和唯一平台的特点愈加突出。智慧城市之所以智慧,并非信息化本身能生产智慧,而是利用信息化连接整个城市管理者、建设者和市民,把人类的知识充分应用到信息化条件下的城市规划、设计、建设、管理、运营和发展当中。因此智慧城市的信息化平台一定是人人都能使用的平台。这就要求地理平台一方面本身足够易用,另一方面还能方便地将各种异构信息空间化。

地理平台足够易用,要求地理平台应当按照公众消费者的思维设计、使用和管理,并且能提供足够丰富的应用场景,如桌面程序、Web和移动端APP等。同时在地理平台扩展性上,不仅要求平台资源可以通过开发整合入业务系统,而且还应当为非技术人员提供可配置的地图模板通过无代码开发定制应用。

异构信息空间化方便指的是各企事业单位现有的非空间信息,如各种办公文档、企业资源规划(ERP)、商业智能(BI)、客户关系管理(CRM)等,只要带有地址或空间坐标,都能够在不改变已有信息系统的前提下将信息导入地图,引入地理平台。

人人都能使用使地理平台得以发挥其协同管理价值。智慧城市是多个垂直行业智能系统的联动而形成的智慧大系统[11]。在地理平台上工作的不再仅仅是GIS专业人员或开发者。基于地理平台,用户不仅能够获得地图,而且还能够与不同专业不同单位的人士协同工作。例如以下智慧水务应用场景:城市暴雨可能导致下水道堵塞而造成城市内涝,气象部门在地理平台上分享了未来降雨量预测专题图;交通部门提供了实时路况信息专题图;排水集团工作人员在地理平台之上获得各监测点的最新管网状态监测数据图层,叠加上述降雨量预测和实时路况专题图层,通过空间分析得到合理的维修维护计划和内涝风险预警专题信息;内涝风险预警专题信息被定向分享给了应急部门以便其公开发布为城市内涝预警系统供市民访问,主要流程如图 4所示。

|

| 图 4 多部门协同的智慧水务应用场景 |

不同业务部门之间协同信息资源管理、协同创新是全面提升智慧城市信息化建设能力的重要途径[12]。不同部门不同专业背景的人员协同工作、共同决策,这也是地理平台在智慧城市中的核心价值。

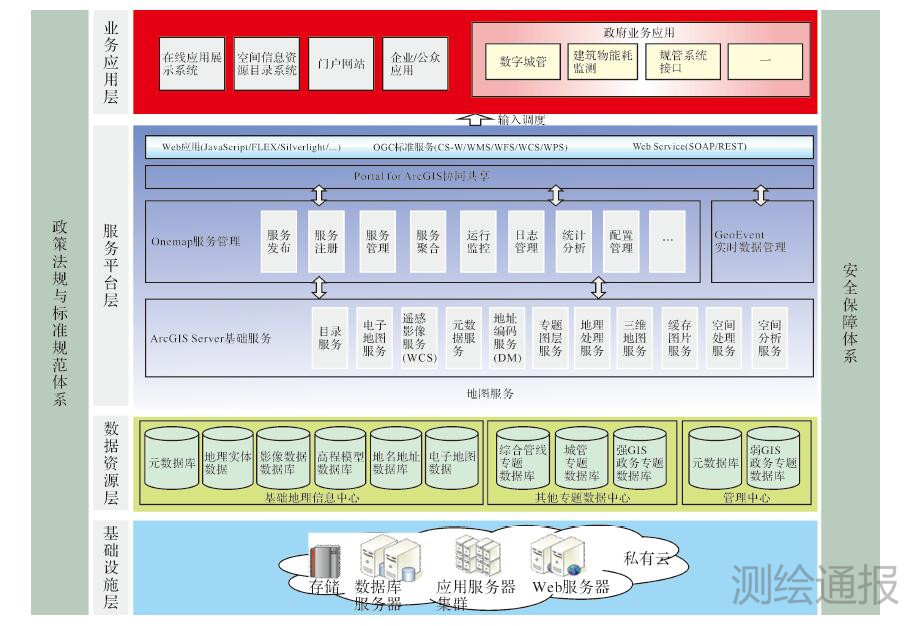

四、智慧城市地理空间框架设计地理平台价值的体现在于智慧城市地理空间框架的建设。地理空间框架的平台部分可以设计成3个分平台对应的地理平台的3种价值。对于使用者或其他使用地理信息资源的信息系统,地理平台的入口应当是唯一的,因而3个分平台被设计成“品”字形结构,协同管理分平台即为地理平台的入口,由空间信息资源共享分平台和泛在信息支撑分平台组织提供所有的地理信息资源。

平台之上使用者可以直接访问以地图形式存在的各种空间信息资源,或者访问以这些地图为内容支撑的各种信息化业务系统,甚至可以直接在平台上借助模板实现自身需求的无代码定制系统。

平台之下各种空间信息基础数据、泛在信息及各种未空间化业务信息被发布为地图服务再接入地理平台,由地理平台控制它们的权限、共享和流转。

由此得到的智慧城市地理空间框架如图 5所示。

|

| 图 5 智慧城市地理空间框架 |

基于地理平台的智慧城市地理空间框架有以下特点:

1) 整合。在服务器端、Web端把硬件、数据、应用和其他各方面的内容整合在一起,对外提供相关的服务。

2) 普适。使用者所面对的不再是复杂的数据、分析模型和地图投影等专业术语,让后勤保障人员、拥有指挥决策权的领导层、一线操作的业务人员、外界工作人员,乃至公众参与者等都可以直接使用地图。

3) 协同。地理平台为每一个人、每一个决策提供了一个唯一的身份标识,大家通过这个身份标识可以登录这个平台,去托管、管理,去分享自己在这个平台中的自己工作空间里的所有内容。

4) 开放。地理平台提供的地图可以被进一步的定制和扩展,这些资源可以通过地图模板或开发定制整合入业务系统。

五、结束语智慧城市地理平台建设没有一定之规,也不能照搬照抄现成的方案。从价值的角度考虑地理平台的建设更容易找准其意义、定位和建设内容。在智慧城市推进过程中,应以合理规划为前提,以共享协同的智慧城市地理空间框架为基础,做好顶层设计。构建集成、融合、开放、协同的智慧城市公共服务支撑平台是智慧城市建设的核心。

智慧城市地理平台主要包括了空间信息资源共享分平台、泛在信息支撑分平台和协同管理分平台建设。其中的空间信息资源共享分平台和泛在信息支撑分平台主要提供信息资源支撑,协同管理分平台定位为智慧城市地理平台的入口。在智慧城市建设推进过程中,3个平台相辅相成,却不是缺一不可。各地可以根据自身的信息化水平和智慧城市建设侧重点选择不同的组合,通过数据的地图融合与智慧的空间决策,实现政府部门的协同共享、行业的互动协调、城市的精细化运行管理、人与自然的和谐相处,助建城市让生活更美好、科技让城市更智慧的愿景。

| [1] | 王晗. 国内外智慧城市建设关键要素及其耦合研究[J]. 河南科学,2013(10):1764-1768. |

| [2] | PASKALEVA K. Enabling the Smart City:The Progress of E-city Governance in Europe[J]. International Journal of Innovation and Regional Development, 2009,1(4):405-422. |

| [3] | NEWTONS BRAIN. Cities of the Future:Indian PM Pushes Plan for 100'Smart Cities'[EB/OL].[2014-12-07] .http://edition.cnn.com/2014/07/18/world/asia/india-modi-smart-cities/2014-7-18. |

| [4] | Smart Cities-Background Paper.[EB/OL].[2014-12-08] .https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/246019/bis-13-1209-smart-cities-background-paper-digital.pdf.2013-10. |

| [5] | 赵勇,刘娟,李健. 智慧城市体系框架浅析[J]. 电信网技术,2013(4):1-6. |

| [6] | 关于促进智慧城市健康发展的指导意见[EB/OL].[2014-09-08] .http://www.sdpc.gov.cn/gzdt/201408/W020140829409970397055.pdf2014.8. |

| [7] | 李德仁,姚远,邵振峰. 智慧城市中的大数据[J]. 武汉大学学报:信息科学版, 2014(6):14-17. |

| [8] | 赵继成. 天地图建设与服务[J]. 地理信息世界,2014(1):10-11. |

| [9] | 江泽民. 新时期我国信息技术产业的发展[J]. 上海交通大学学报,2008(10):1589-1607. |

| [10] | 朱仲英. 传感网与物联网的进展与趋势[J]. 微型电脑应用,2010(1):1-4. |

| [11] | 钟耳顺. 地理控制与实况地理学——关于GIS发展的思考[J]. 地球信息科学学报,2013(6):783-792. |

| [12] | 杨正洪. 智慧城市——大数据、物联网和云计算之应用[M].北京:清华大学出版社,2014. |

| [13] | 安小米. 面向智慧城市发展的信息资源管理协同创新策略——以荷兰阿姆斯特丹智慧城市为例[J]. 情报资料工作,2014(3):49-53. |