美国当代大学的通识教育中,经典教育通常作为其核心部分之一,是通识教育课程的常规。典型的例子如赫钦斯在芝加哥大学开展的经典研读,即在核心课程规划中引导学生研读经典著作。这些著作,包含了从古希腊、古罗马到中世纪、文艺复兴时期,直至19世纪的作品,对西方经典有较为系统的整理和课程编排。普林斯顿大学的通识课程,则在认识论、伦理与道德、历史、文学与艺术、数学推理、科学技术和社会等板块,希求对各学科的交叉理解,但也以经典作为基础。哈佛大学的通识教育,历经多次变革,其中经典教育的授课内容、形式和方法虽有一定变化,但在通识教育体系中一直保有重要的地位。2019年秋季哈佛大学新一轮的通识教育改革方案开始全面施行,其中经典教育依然受到关注。

一、哈佛大学简介及早期通识教育改革 (一) 哈佛大学简介哈佛大学位于美国东部马萨诸塞州的剑桥市,始建于1636年,是美国最古老的高等学府。师资力量2 400人,另有10 400人在附属教学医院;学生36 012人,包括哈佛学院6 699人,硕士、博士研究生和其他学生13 120人,继续教育学院16 193人(2017—2018学年)。在世校友371 000人,其中超过279 000在美国,59 000在其他202个国家。建校以来,共产生过48位诺贝尔奖获得者,32位国家元首,48位普利策奖获得者。校训为真理(Veritas),占地面积5 457英亩。

哈佛大学拥有世界上规模最大的学术图书馆,总共有28个图书馆,除了华盛顿特区一个,波士顿两个,牙买加平原一个,佛罗伦萨一个,其他都在麻省剑桥市。这些图书馆,有2 040万套藏书,18万系列,4亿手稿,1 000万照片资料,1.24亿档案网页,图书馆系统工作人员近800人。而且哈佛大学的图书馆还和美国其他高校联盟,这意味着在哈佛大学没有的书可以通过网络向其他高校图书馆借取。

哈佛大学有14个博物馆,超过2 800万件艺术、手工、物种、材料、器械等各类藏品。由于深深植根于学术与教学,这些国际性常展品在各个学科中获得了长足的发展和持续性。其中有些博物馆位居世界博物馆前列(如哈佛大学艺术博物馆、自然历史博物馆等),并对公众开放,每年迎接来自国内外的访客约65万人①。

目前,劳伦斯·巴科(Lawrence S. Bacow)是第29位校长。

哈佛大学由11个主要的院系组成,本科录取比例约为0.058%。采取的是三学期制,通常情况下,1~5月是春季学期,6~8月是夏季学期,9~12月是秋季学期,其中,1月是寒假,8月是暑假。但6~8月的夏季学期鼓励学生进行游学或访学,学生也可以参加学校的一些暑期短期课程。哈佛学院(Harvard College)是通识教育所在地,负责所有本科的课程教学。

(二) 哈佛大学早期通识教育改革美国大学的通识教育有着上百年历史,其中最为典型的代表就是哈佛大学。但就算是哈佛大学,也不是固步自封的,而是在不断适应时代变化,对通识教育体系采取了一系列改革措施。总的来说,哈佛大学产生过三种通识教育理念。

首先是“课程选修理念”。即取消必修课,代之以广泛的自由选修课,认为学生可以通过选修课程对自身教育负责。这种理念源于艾默生的自我实现教育理念,可以追溯到法国启蒙思想家卢梭及浪漫主义运动。

其次是“博雅教育理念”。通识教育是博雅教育最富特色的关键组成部分,是以自由探究的精神开展,无关局部适应性和职业实用性,是公民和负责任的个人生活的必要准备。通识教育关注教育的整体目标和博雅教育目的等更基础性的问题,而不仅仅是专业知识。

再次是“分类必修课理念”。认为分类必修课应是通识教育的中心组成部分。这种理念的源头可以追溯到中世纪课程里的“七艺”[1]。

哈佛大学最早的一次通识教育改革是在19世纪末美国内战后,正值美国高等教育体系重大变革阶段。时任哈佛大学校长的艾略特(Charles Eliot)取消所有必修课,建立“自由选修制度”(free electives)。他对学生的尊重和对自由教育的倡导,为后来通识教育的改革奠定了基础。

之后的校长洛威尔(Abbott Lawrence Lowell)提出“主修与分类必修制”(Concentration and Distribution),要求学生在四年16门课程中,至少主修6门本学科领域的必修课,再从文学、历史、自然科学和数学四个分类中各选1门,剩余6门课程自由选修。

1945年,哈佛大学出版了《自由社会中的通识教育》(俗称《哈佛通识教育红皮书》),明确指出,通识教育应着重培养人“有效的思考、交流思想、作出恰当判断以及辨别价值”这四种能力,通识教育课程应包括“自然科学、社会科学和人文科学”三大部分。哈佛大学学生毕业前最少要修满16门科目,其中主修课程6门,通识教育课程6门,从自然、人文、社会三大领域中至少各选1门,自由选修课程1门。

1978年,哈佛大学发布了《哈佛大学核心课程报告书》(Harvard Report on the Core Curriculum),提出用新的核心课程体系取代原有的通识课程。学生必须完成7门核心课程和3门公共必修课程的学习,并鼓励学生选修新生研讨课。7门核心课程分别涉及外国文化、历史研究、文学艺术、道德评判、科学、社会分析和定量推理,3门公共必修课程则分别涉及说明文写作、一年期外国语言学习和数理应用[2-5]。

2002年10月, 哈佛大学全面启动本科生课程改革,通识教育改革是其中的核心内容和中心任务。2007年5月,推出通识教育课程方案,并在2009级新生中试用。新课程计划中加重了科学的比例,并且强调“国际化视野”和“合作意识”②。

二、近五年来哈佛大学通识教育改革面临的问题和挑战2013年哈佛大学新一轮的通识教育改革正式推行,重新划分了八大课程板块:审美与阐释性理解、文化与信仰、实证与数学推理、伦理分析、生命科学、物理科学、世界各社会、世界中的美国。但在实施过程当中,由于面对更为复杂的社会局面和更为多样化的学生群体,出现了新的问题,在通识教育课程上也很快显现出来。

首先,通识教育课程在身份识别和认同上出现偏差。各个专业的学生在经过通识教育以后对自身的定位表现出困惑。各类别学科互不相干,具体激励目标模糊不清,通识教育统领性原则和理念显得似是而非。

其次,课程板块覆盖面窄,导致跨学科课程无处容身,无法适应时代需要,也发酵了对现行通识教育课程的不满情绪。

再次,不同院系参与度差异很大, 比如文、史、哲类申报课程数量就远远多于其他学科,导致学科结构不平衡,学生的选择面变小。

此外还有一些具体的问题,比如优秀助教比较难找,一定程度上也影响了教学质量;在线选课系统不完善,导致一些选课漏洞,增加了成本等。

2016年的《哈佛通识教育委员会最终报告》确定,通识教育的核心目的是让学生理解各种公民参与的实质,认识到自己既是社会传统的产物同时也是传统的缔造者,能够知道自己言行的道德维度,在社会变革、科技进步和文化演进的过程中,能做出更具灵活性、批判性和建设性的回应。教育的使命是传授在世界上智慧生活的艺术[6]。

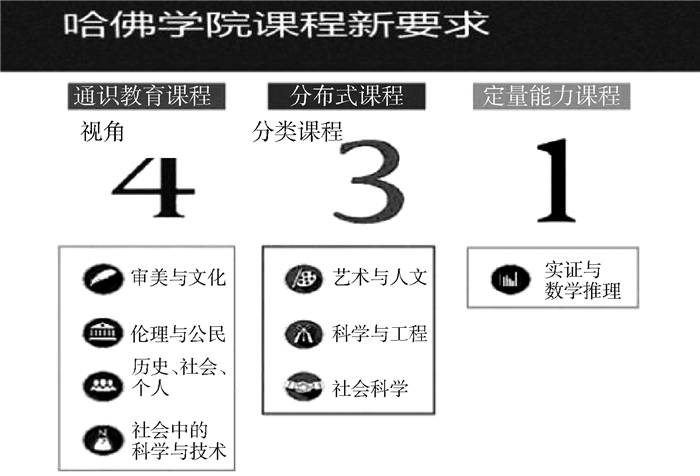

在此基础之上,通识教育委员会又计划了最新一轮的通识教育改革[7],在2018年秋季试运行,并在2019年秋季正式全面推行。2018年秋季推出的通识教育新框架主要由三部分组成,先前通识教育的“8大板块”模式改为“4+3+1”的新课程模式,即4门必修通识课程(General Education Courses)、3门分布式课程(Distribution Courses)和1门定量能力课程(Quantitative Facility)。

哈佛大学本科生需要从“审美与文化” (Aesthetics & Culture)、“伦理与公民”(Ethics & Civics)、“历史、社会、个人” (Histories, Societies, Individuals)、“社会中的科学与技术”(Science & Technology in Society)这四大板块中,分别选出1门通识必修课。在“艺术与人文”(Arts & Humanities)、“科学与工程” (Science & Engineering)和“社会科学”(Social Science)分布式课程中各修1门分布式课程。而“实证与数学推理”(Empirical & Mathematical Reasoning)作为一个课程类别被独立出来,以提升学生的定量思维能力,如图 1③所示。哈佛大学成立了专门委员会负责细化课程目标,评估并指导课程做出必要调整。

|

图 1 全面改革后的课程要求③ |

新方案从2019年起,完全取代之前的通识教育计划。2020年及之后入读哈佛大学的本科生将会按照新方案学习。而在2018年秋季之前入读的本科生,依然按照之前的计划学习,但允许拥有一定程度的替代方案,让他们有一个类似缓冲的时段,如图 2③所示。哈佛大学还给学生提供了个人化的培养建议和选课咨询,以确保学生能够得到最适合自己的培养方案。

|

图 2 缓冲期课程方案③ |

此外,许多哈佛大学暑期学校课程(无论是校内课程还是海外课程)都可以计入学生的成绩。2019年秋季前入学的哈佛大学学生也可适用新的学分计算方式,只要他们在“实证与数学推理”课程上拿到成绩,就可从必修的4门通识课中任选1门,用“及格/不及格”作为课程成绩,且结果不计入GPA。

笔者注意到,除了对学生方面的要求,哈佛大学也对授课教师提出了一些总体的建议。当然,为了不妨碍教师的自主性,哈佛大学也明确表示,这只是对教师有帮助的一个导向,而不是严格的标准。哈佛大学建议,在课程描述上,应以概念为导向。因面对的是非专业的学生,所以课程上不应该有太强烈的专业色彩,也不是要以说明特定学科的学术方法为中心。他们倡导使用不同学科的方法,以阐明课程的概念。在课程中,鼓励教师要明确建立课堂与世界之间、学生现在所学和将来所成之间的联系。换句话说,哈佛大学这一次的通识教育改革,更加注重大学和社会之间的联系,注重培养学生在多变多样的世界中的适应能力和领导能力。

三、哈佛大学通识教育下的经典教育 (一) 经典教育变迁与现状在过去两千年的时间里,经典教育都和新的一代代人分享了伟大的思想。经典教育在西方的时间已经长达几个世纪,早在中世纪,乌尔提亚努斯·卡佩拉(Martianus Capella)就提出来经典教育的课程设置和讲授方式,最初是为了提供一个系统的、好记的人类知识框架,强调对古典的,尤其是古希腊和拉丁文作品的学习和讲授。此后,文艺复兴时期的彼得勒斯·雷姆斯(Petrus Ramus)又进行了系统化。即便到了启蒙主义时期,基于文科三艺(语法、逻辑、修辞)和四艺(天文、算数、音乐、几何)的经典教育也并没有被否定。在19世纪经典教育缓慢发展之后,20世纪,北美和欧洲开始迅速兴起经典教育,将其视为一种进步的教育,只是经典教育的内涵发生了变化,由原先的文科七艺教育,回归到了经典作品本身,其学科分类性质,随着现代大学的建立而消失。

在哈佛大学通识教育改革过程中,经典教育从来没有被忽视过,并一直是作为核心部分受到强调,但从中也能够看到一些变化。

首先,经典教育被设置于通识教育体系之中,是通识教育的一部分,这一点并没有改变。由此也可以看出,哈佛大学依然对经典研读的重视。但受到强调的是,从通识教育的角度出发,将经典作品理解为各学科的理论源泉,一个典型的例子就是《理解达尔文主义》这门课程。在课上,学生要重新审视进化论的主要理论要素的发展历程,尤其聚焦于达尔文的思想非常强势但后续又得到修正的领域。该课程的作业将包括一个项目,允许学生考察自己的DNA。此外,课程还将基于达尔文的思想,探讨进化的神学意义,为什么进化受到造物论者的挑战,以及科学共识在主要由非科学家组成的社会中扮演什么角色。通过分析达尔文以外进化思想发展的历史背景,该课程强调科学与社会之间动态的相互作用[8]。

其次,经典教育的边界被打破,不再以单个作家或者文本为对象,而将其置于某一种主题之下,传统的精读文本虽然保留,但越来越少,更多的是鼓励打破文本甚至是学科的边界,拉通对各种经典作品的内在含义的理解,强调其中的方法论和思维方式,使经典教育成为跨文本教育。并且,在经典教育中强调学科交叉和课程参与度。尽管所有通识课程从“审美与文化”“伦理与公民”“历史、社会、个人”“社会科学技术”角度设置课程,但四个板块之间并非各不相干,而是有很多的重合之处,一门课程有可能同属两至三个门类。例如,课程《亚当和夏娃》,顾名思义是对圣经的理解和阐释,但该门课同属“美学与文化”和“伦理与公民”板块。课程将在各种材料来源中对亚当和夏娃的故事进行考察,从《创世纪》到诗人和艺术家们的各种重塑和想象,尤其是文艺复兴时期。也就是说,该课程将涵盖文本和视觉艺术的各种不同的来源。文本上,集中于《创世纪》和约翰·弥尔顿的《失乐园》,以及康德、雪莱、克尔凯郭尔、卡夫卡、马克·吐温等作家作品;视觉艺术上,则涵盖了如梵·艾克、马萨乔、耶罗尼米斯·博斯、丢勒、米开朗基罗、伦勃朗等艺术家的作品。除了展示对历史知识的掌握和阐释性理解外,学生还将面临的挑战是,在故事及其接受中所提及的道德问题上来进行他们的伦理分析[9]。

最后,强调经典的当代性。这一点和哈佛大学本次通识教育改革的核心目的非常吻合,强调在社会变革、科技进步和文化演进的过程中,经典教育应更具灵活性、批判性和建设性。

例如《古典神话》这门课程,使用的副标题是“神话在古今的力量”(Classical Mythology: The Power of Myth in Antiquity and Today),在课程介绍中,教师强调,这个课程将提出几个基本的问题:什么是神话?这些古老的故事能告诉我们作为人类的什么东西?为什么在千年以后仍然得到我们的共鸣?古代和现代的神话怎样影响和塑造我们今天的世界观?④一个社会重新被忆起,传统的故事将适应现代的文化环境和政治意识形态的变化[10]。

此外,经典教育有时又会被称作“领袖教育”,因为这种教育提供了身为领袖所需要的各种能力,如逻辑、辩论、公共演讲、思辨能力、研究能力、写作能力等。这和哈佛大学的办学理念是非常一致的,也可理解为哈佛大学重视经典教育的原因。

(二) 哈佛大学通识教育下的经典教育观察笔者在哈佛大学访学期间,选择了一些课程旁听。在此试举三例,从中可见哈佛大学通识教育中经典教育授课方式上的特点。

首先是文理学院罗曼司语言与文学系的资深教授利诺·佩尔蒂勒(Lino Pertile)的《〈神曲〉的宇宙》(The Cosmos of the Divine Comedy)。佩尔蒂勒教授是享誉世界的但丁研究专家,他开设的课程不仅吸引了在校本科生,也吸引了校内外各界人士慕名而来,所以课堂上既能看到普通的学生,也可以看到白发苍苍的老人。这门课程在设置上是比较常规的哈佛大学通识课程模式,以教师讲授为主,学生讨论为辅。小班教学,全班共30名学生,在一学期内需要完成10次作业,课后每周需要组织学生进行讨论。上课之前,教师会在课程系统中告知学生需要提前阅读的材料和需要思考的问题;课后,则会留有作业,通常是论述题。对学生的阅读量要求很大,思考的问题也比较有挑战性,但由于平时的作品占成绩的60%比重,故而需要学生认真完成。教授的学识和授课方式均是高水准,能够旁征博引,信息量极大,真正做到了通而识。这样一学期下来,学生虽感课业沉重,但收获颇多。

值得一提的还有给这门课程安排的助教。该课程共配有3位助教,均是文理学院罗曼司语言与文学系的博士研究生或者博士后,他们的职责是随堂听课,协助发布信息,批改学生作业,组织课后讨论以及答疑。这3位助教,不仅要求有相关的知识背景和良好的学养,还要求有很强的责任感和耐心,能应对学生的各种疑问。

该门课程的考核方式是期末的闭卷考试,题型是选择题和论述题,考查学生对《神曲》的基本内容的把握和自身对于《神曲》的理解。

总的来说,这类通识课授课方式相对传统,但对授课教授的学识水平和讲授能力有很高的要求,而优秀的助教的配合也起到了很好的补充作用,学生能够在相关的知识获取上受益颇多,培养的是学生思辨的能力和搜集材料的能力。

和佩尔蒂勒教授不同的是,历史系的詹姆斯·汉金斯(James Hankins)教授的课程《西方智识史》(Western Intellectual History)的考核方式则更为发散,需要学生完成高质量的课堂报告。这门课既面向本科生,也允许硕士研究生和博士研究生参加。汉金斯教授是世界著名的历史学家,尤其是文艺复兴时期的智识史,是他本人的研究专长。这门课主要分为两个学期,上一个学期讲古典,下一个学期讲现代。每学期的上半个学期是由他进行智识史的梳理,并选取某一些观点进行重点论述,下半个学期则要求上课的学生做20分钟左右的课堂报告。在他的课程介绍中,除了提及教授本人的课程内容和参考文献之外,也明确列出了学生可以选择的论题,学生可以从中自由选择论题作报告。论题通常带有很强的思辨性,需要学生在了解所涉及的时代智识历史的情况下进行深入的探讨,难度很大。再加上若有博士研究生参加,本科生的压力会更大。但另一方面,博士研究生和本科生之间的互动和互助也有利于弥补双方的缺陷。这门课程,在让学生获取相关知识的基础上,极大培养了学生的思辨能力和表达能力。

最后一门课程是罗曼司语言与文学系的弗兰切斯科·埃斯帕梅尔(Francesco Erspamer)教授的《意大利研究论坛》(Italian Studies Colloquium)。这门课程主要是介绍意大利研究领域前沿知识,授课方式是最为特别的一种,同时也是成本最高的一种。教授在全世界范围内邀请各领域的著名学者来介绍他们新近出版的著作,涉及文学、艺术、建筑、历史和社会科学等。课堂活动主要分为课内和课外两部分:课内部分,即是邀请学者在课上做一个关于自己最新出版的那本书的报告,让学生了解主要内容和思想,随后有提问和讨论。课后部分,则是要求学生在读完书以后对学者进行采访和撰写书评,而采访部分将被摄录,在美国的“纽约之声”上播放。

学生选课之前即可在课程介绍中了解该课程一学期以来将会邀请到的学者及其新出的著作,选课后学生将会分组,两人一组,成为采访人和助理,此后选择各组的采访对象。他们需要事先认真阅读该著作,了解相关知识,做好采访提纲,然后在摄影棚中和学者对谈。通过这门课,学生能够获得最前沿的知识,也能够学习如何进行电视采访和写作书评,是对学生综合能力的培养。

这三门课程可以说是对西方经典教育的三种不同切入方式。第一种方式,是对于经典作品深入了解,以抽丝剥茧的方式,引导学生通过某一个作家或者作品来了解西方经典的某种典型形态;第二种方式,是对西方经典全貌的纵向把握,但不忘对其中典型现象和典型观点的考察;第三种方式,则是横向剖析,尤其关注当代对于经典作品的阐释和理解。但无论是哪一种,都会强调对西方经典本身的了解,并强调学生在其中的参与,也就是说,秉承了经典与当代结合的理念。

四、思考与启示哈佛大学的通识教育,在一定程度上赋予了哈佛大学学生独特的气质,也造就了哈佛大学独特的校园文化。笔者在哈佛大学访问期间,深切感受到了其学生身上一些不可忽视的特质,概括起来可以用几个词来形容:知识、敏锐、勤奋、活力和自觉。

哈佛大学的学生经过通识教育的培养,在掌握专业知识的基础之上也拓展了非专业知识,使他们思维开阔,并能够旁征博引、触类旁通,在各种场合都游刃有余。如在艺术博物馆里,经常有理科学生的身影,在一些计算机爱好者协会,也常常有文科学生的声音。

哈佛大学的学生对于现实世界保持了非常敏锐的感知力和创造力,善于在日常生活中寻找灵感和机遇,而哈佛大学也能够尽最大可能地给学生提供帮助。例如,有个大一新生在第一个学期之后,开发出了一个链接哈佛大学各个食堂每日菜单,并计算出卡路里的软件,让学生能够通过此软件知道每日各食堂的菜单和每道菜的卡路里,这对于既注重知识又关注健身的哈佛大学学生来说非常实用。哈佛大学知道此事以后,帮助该学生建立了自己的软件工作室。

哈佛大学的学生,并没有因为自己是天之骄子而放弃努力,甚至可以说,哈佛大学的学生比一般的学生更为勤奋。一方面是课程压力大,竞争激烈;另一方面,也是校园文化熏陶的结果。无论是在图书馆还是在健身房,都能看到诸多学子努力的情景。哈佛大学培养的学生,由此也不会是不问世事、四体不勤的书呆子。他们充满智慧、精神焕发、精力充沛。

哈佛大学用他们的教育,教导学生要对自己有充分的认知,也要对自己所处的位置有充分的自觉。在哈佛大学校园,有这么一句话,“无论你在哪儿,你都是哈佛(Wherever you are, you are Harvard)”,体现的正是这样的精神。而这其中,通识教育对他们的培养和打破边界的启示,功不可没。

2018年,哈佛大学新校长巴科上任,在就职演讲中提到,哈佛大学和美国所有大学的优点在于他们所代表的三种基本价值观念:真理、卓越和机会。在一个后真相(Post-factual)的世界,需要强大的大学教育,让哈佛大学学生成为卓越的同义词,并赋予学生,包括低收入者家庭的学生以受教育的机会。而他也强调,为了这几点,广泛的人文教育变得尤为重要,哈佛大学有责任将学生培养成为对时事和争议有洞察力的鉴别者,并让他们自己成为真理和智慧的来源。而经典教育,无论对于人文教育还是学科专业教育来说,都是不可或缺的部分。

中国学生对于西方经典的研读,是典型的异质研读形式,这种不同文化、不同传统的“跨国界”的研读,由于思维习惯、文化传统及表达方式的不同,自然与哈佛大学的通识教育会有诸多的不同。但有三个方面的理念,却是值得借鉴的。

一是解读文本,回应时代。对于经典文本,无论是西方的还是中国的,都需要通过文本在历史和现实之间达到一种“视野的交融”[11],这样才能培养学生面对迅速发展变化的社会进行积极应对的能力,才能够推进人类学术、思想之发展。

二是要探索经典的跨学科性。在各学科的自足性和孤立性日益受到挑战的背景之下,由经典所导向的跨学科的可能性将极大丰富经典本身的内涵,这种方式,对于打破学术视野之狭隘,培养开放的胸怀和开阔的视野,克服知识结构不合理或思维方式之局限以及增加学养,都有非常积极的意义。

三是要应对经典教育的全球化问题。经典教育是主体文化精神从自在走向自觉,从潜在走向现实,从感悟转化为创造的过程,是培育、生成、壮大具有世界文化竞争力的精神的过程。经典教育作为通识教育的一部分,不以实际知识的掌握和实在技能的训练作为根本,而关注精神世界与价值世界的建设。从经典作品中汲取的营养和在经典教育中所培养出来的考辨方式和审慎态度,能提供强大的精神动力和自我意识,以参与全球性的文化和思想的碰撞和交流。

而在经典教育的具体实施上,应与通识教育整体思路和规划相一致。

首先,教师、学生和教务系统的协同合作至关重要。可以成立由教师、学生以及行政管理人员等多方群体共同参与的调查委员会,对学校通识教育现状、问题和未来进行深入有效的调查研究,做到对症下药。在此基础之上,对于经典教育课程的开设、取材、实施方案进行明确化。

其次,在构建通识教育课程体系和管理方案时,应关注社会发展趋势和学生的兴趣和实际需求,一方面联系社会实际,另一方面也要联系学生的个体实际。哈佛大学推行的新方案就十分注重解决学生的实际需求,保障学生更加自由、自主地选择自己感兴趣的课程。这也符合哈佛大学一直推崇的“鼓励学生们去探索、创造和挑战”的教育理念。

五、结语百年来,哈佛大学不断完善自己的通识教育体系,并成功推动美国建设本土化的通识教育体系。以哈佛大学为代表的欧美通识教育改革,经过了漫长的发展历程,呈现出鲜明的时代特点,但对于经典教育,却从来没有忽视过,并且随着通识教育改革的深入而共振,形式上更为灵活,思维上更为广阔,强调当代性、跨学科性和学生的参与性,并有强烈的全球化意识。这些都值得中国通识教育改革理论家和践行者了解和借鉴,以满足日益多样化的社会和教育体制的需要。

注释:

① 数据来源于哈佛大学官方网站,https://www.harvard.edu/about-harvard/harvard-glance(2019年11月10日)。

② 有关早期哈佛大学通识教育沿革,详情参见周京博的《哈佛再推通识教育改革:越是顶尖大学,越重视本科教育》。http://k.sina.com.cn/article_6530526096_1853feb9000100b0md.html。

③ https://generaleducation.fas.harvard.edu/new-requirements-beginning-fall-2019 (2019年3月2日)(笔者自译)。

④ https://gened.fas.harvard.edu/classes/classical-mythology-power-myth-antiquity-and-today (2019年11月19日)。

| [1] |

张家勇.哈佛大学改革通识教育[N].中国教育报, 2018-10-19(5).

|

| [2] |

周京博.哈佛再推通识教育改革: 越是顶尖大学, 越重视本科教育[EB/OL].(2018-09-14)[2019-09-09].http://k.sina.com.cn/article_6530526096_1853feb9000100b0md.html.

|

| [3] |

李桂红. 哈佛大学通识教育课程改革研究[J]. 高教发展与评估, 2012(2): 81-85. DOI:10.3963/j.issn.1672-8742.2012.02.014 |

| [4] |

宁宇, 卢丽华. 哈佛大学通识教育改革的新动态及其启示[J]. 世界教育信息, 2018(12): 46-49. |

| [5] |

王蕙. 哈佛大学通识教育对中国高校的借鉴意义[J]. 中国青年社会科学, 2015(3): 83-87. |

| [6] |

Harvard University.General education review committee final report[EB/OL].(2016-01)[2019-09-09].http://generaleducation.fas.harvard.edu/files/gened/files/gerc_final_report.pdf.

|

| [7] |

Harvard University.Report of the task force on general education[EB/OL].(2017-02)[2019-09-09].http://projects.iq.harvard.edu/files/gened/files/genedtaskforcereport.pdf?m=1448033208.

|

| [8] |

BROWNE J, BERRT A.Understanding darwinism[EB/OL].[2019-09-09].https://gened.fas.harvard.edu/classes/understanding-darwinism.

|

| [9] |

KOERNER J, GREENBLATT S.Adam & Eve[EB/OL].[2019-09-09].https://gened.fas.harvard.edu/classes/adam-eve.

|

| [10] |

LIBBY B.Classical mythology: The Power of myth in antiquity and today[EB/OL].[2019-09-09].https://gened.fas.harvard.edu/classes/classical-mythology-power-myth-antiquity-and-today.

|

| [11] |

潘庆玉. 全球化语境中的经典教育[J]. 当代教育科学, 2003(12): 3-8. DOI:10.3969/j.issn.1672-2221.2003.12.001 |