从1980年开始,中国启动房改。为缓解长期以来传统福利住房分配体系的供给与管理压力,国家于20世纪90年代宣布终结旧的住房分配体系,实行住房货币化分配,切断了企业与住房供给之间的联系①,鼓励城镇家庭从住房市场上购买住房,住房公积金制度正是在这一特殊的时代背景下应运而生。

作为一项长期性的住房储蓄积累计划,1991年5月,上海市借鉴新加坡公积金制度(Central Provident Fund, CPF)的成功经验,率先建立了具有中国特色的住房公积金制度(HPF, Housing Provident Fund)。国家层面首次于1994年提出建立住房公积金制度,制度覆盖所有行政和企事业单位职工。②中国住房公积金制度是实现从住房实物分配向货币化分配转变的一项重要措施,实质上是为住房体制变迁建立一个单位对个人的货币补贴,以提高职工购、建住房的能力。住房公积金制度自建立以来,住房储蓄积累获得了令人瞩目的成就。根据《全国住房公积金2016年年度报告》,2016年全国住房公积金实缴单位238.25万个,实缴职工13 064.50万人,全年住房公积金缴存额达16 562.88亿元,比上年增长13.84%。截至2016年末,住房公积金缴存总额达106 091.76亿元,缴存余额45 627.85亿元。③

对于中国住房公积金的现有研究,文献多从制度设计及运行机制角度讨论制度的分配效应和效率问题。④[1—3]而从政策移植和政策创新扩散切入考察中国住房公积金政策产出效果及政府干预边界的相关研究,还有待丰富和深入。新加坡中央公积金制度作为中国住房公积金制度政策移植的模仿对象,在实现“居者有其屋”的宏伟计划中创造了举世瞩目的成绩和一系列积极的社会、经济效益⑤[4][5]276—283,类似的制度要素,形成的制度效果却差异较大。中国住房公积金制度运行20年,有必要检视,政策移植是否存在失灵?政策移植产生偏差的原因是什么?

二、政策移植效果的评价标准和文献述评在全球背景下,政策制定者越来越多地使用政策移植的方式进行政策创新与改变。政策移植和政策创新扩散也成为国内外社会学、政治学、政策科学、传播学等学科的重要研究领域。[6]相关文献发展了分析政策移植过程的框架[7—12],而运用政策移植来解释政策产出,整个的分析框架就应该将政策移植的过程既看做自变量也看做因变量。因此就转化成对以下问题的讨论:什么导致了政策移植?从哪里借鉴经验以及谁参与了政策移植的程序。Dolowitz和Marsh在批评借鉴的基础上(主要为Rose和Bennett),围绕六个问题建立了分析框架模型:1.有哪些关键人物参与到政策移植的进程中;2.什么是政策移植;3.政策移植的经验从何而来;4.政策移植有哪些不同程度;5.限制和促进政策移植的因素有哪些;6.政策移植与政策“成功”或“失败”之间的关系。[13]

Dolowitz和Marsh将政策移植定义为一种进程,一个政治环境中与政策相关的知识、行政管理、制度与理念被用于发展另外一个政治环境的政策、行政管理安排、制度及理念。Dolowitz & Marsh模型认为,政策移植可以被应用于政策工具、项目、制度、意识形态和反面教训的借鉴,并涉及大范围的参与者如政客、公务员、政党官员、社团、非政府组织、压力集团以及全球范围的参与者(如超国家政府、国际政策专家及咨询顾问)。从政策移植经验的来源来看,决策者可以从三个层次来考虑:国际间,国家内及地区间。一个国家内,中央政府可以与更低层级政府间互相借鉴经验;不同国家政府与机构之间也可以互相进行政策移植。Dolowitz & Marsh模型认为在借鉴其他国家经验的时候,不应当限制在关注中央政府,也应当考察次级国家层级的政府经验。

Rose将政策移植的程度分为四级:复制(Copying)、仿真(Emulation)、组合(Combinations)及灵感(Inspiration)。复制涉及直接和完整的移植;仿真涉及政策与项目背后理念的移植;组合涉及不同政策的混合;灵感涉及其他管辖权范围的政策对于政策变迁产生的灵感,但最终的结果并非从原政策得出的。[10]18

许多关于政策移植的研究关注于成功的案例,然而,并非所有的移植都是成功的。[9]3—30[12]65Dolowitz & Marsh模型考察了政策移植失败(失灵)的原因及与成功(失败)转移相关的因素,认为至少有三个因素对政策移植失败(失灵)产生显著影响:第一,政策移入国没有关于政策/制度及在发源国如何运行的足够信息,这个过程被称作“无知的政策转移”(uninformed transfer);第二,虽然政策移植已经发生,但是使政策/制度结构在发源国实现成功的关键要素没有被转移(移植),从而导致的失败被称作“不完全的政策转移”(incomplete transfer);第三,由于政策发源国与移入国之间经济、社会、政治及意识形态背景的不充分认识所导致的失败,被称作“不适当的政策转移”(inappropriate transfer)。

政策移植案例的增长有一些很明显的原因,有文献显示,没有一个国家能在后工业化与工业化进程中将本国的经济与全球经济压力隔离开。然而,全球经济压力并非政策移植的惟一压力,各种快速增长的信息沟通使得观点与知识的交换变得更加容易。此外,一些国际组织,如欧盟、国际货币基金组织及世界银行等,鼓吹甚至一度强迫一些相似的政策在不同的国家实行[14],使政策移植在国家间、地区间的频繁发生成为可能。

三、中国住房公积金制度要素的移植内容、现状及简要评估中国住房公积金制度以新加坡中央公积金制度为模仿原型,于1999年3月17日通过《住房公积金管理条例》(以下简称《条例》),并于2002年进行修订。《条例》明确了住房公积金作为强制性长期住房储金的性质,要求国家机关、国有企事业单位、城镇集体、私营企业及民办非企业单位等职工和单位按照职工工资一定比例缴纳住房公积金。

(一) 缴存比例与最高缴存额住房公积金的当年缴存额取决于缴存率、制度覆盖企业与雇员数量及与之相关联的工资收入水平。《条例》规定了职工和单位缴存的最低比例为职工年度月平均工资的5%,各城市在此基础上,可作适当提高。一些城市的缴存比例是具体的数值,如2012—2013年度,北京市住房公积金缴存比例为职工上一年度平均工资的12%,上海市为7%;而另外一部分城市限定住房公积金缴存比例为一个浮动范围,如2012—2013年度广州市,雇主和雇员可以在5%~20%的缴存比例中依据自身情况选择适用的缴存比例。尽管不同的城市缴存比例不同,但通常各个城市都会设定住房公积金的最高缴存额,如北京市规定不超过上年度社平工资的300%。

(二) 住房公积金归集与使用依照《条例》,符合条件的公积金提取与个人购房贷款是住房公积金最重要的两个用途。住房公积金账户的提取包括购买、建造、翻建、大修自住住房或者在离休、退休后提取使用。住房公积金还可以提取用于偿还购房贷款本息,支付超出家庭工资收入规定比例的房租支出。2015年11月,住房和城乡建设部报请国务院审议《住房公积金管理条例(修订送审稿)》,提出将住房公积金的使用范围扩大到支付自住住房租金和自住住房物业费等方面。住房公积金贷款只可以被用于满足基本住房需求并严禁使用住房公积金贷款进行投机性购买。当符合资格的供款人使用住房公积金贷款购买首套自用住房时,若建筑面积低于(包含)90平方米时,首付款应不低于20%;高于90平方米时,首付款不应低于30%。住房公积金贷款对第二套住房购买者设定了更为严格的限制,贷款的目的限定在改善居住条件和住房自用,首付款不应低于50%。

截至2016年末,全国实缴职工13 064.50万人,累计向个人发放住房公积金贷款2 826.63万笔。假定1户家庭中有2人缴存,1户获得1笔公积金贷款,则累计缴存家庭共6 532.25万户,而贷款受益家庭仅为2 826.63万户。由此可以得出,在假设条件下,住房公积金的个贷户率最高只能达到43%。[15]381

(三) 住房公积金贷款住房公积金存款与贷款利率由中央银行设定并由指定的银行为符合条件的申请人提供个人住房贷款。在2016年房地产“去库存”政策下,虽然住房公积金由“低存低贷”调整到了“平存低贷”(银发〔2016〕43号),存贷利率差由3.69%下降为1.75%,但仍然只是对长期以来“逆向再分配”制度的有限修正。[15]381[16]162—173相关研究得出结论认为,住房公积金贷款对于符合资格的家庭来说是最优的抵押贷款选择[17]343—356,而在存贷不匹配的现状下,当前中国住房公积金制度依然是一种缴存人补贴贷款人的政策。

(四) 简要评估住房公积金制度的成功与不足已被研究者进行了广泛的讨论。[2]38—49[3][17]343—356[18]168—183[19]相关研究基于住房公积金的工资关联性质,强调供款人收益在企业之间和地区之间较大差异所形成的垂直不公平。[17]343—356[18]168—183高利润率行业或企业雇员对应的是高的家庭年收入,也就意味着更高的缴费基数。此外,个人住房公积金供款是在税前扣除的,单位缴存部分,也可计入成本在税前列支,因此,住房公积金遭到广泛质疑,认为是“富人合理免税黑洞”。李珍认为,公积金制度内生的不公平问题是该制度最本质的问题,难以有效解决。[20]

中国的住房公积金制度作为一种长期性的强制储蓄模式,具有低存低贷的特点,存款低利率计息,贷款利率却与商业银行利率存在巨大差异。存款越多,利息损失越大;存款人受损,贷款人受益。从理论上来看,如果公积金储户提供低息存款并相应取得低息贷款,也不会存在不公平,但问题的关键在于大部分公积金缴存家庭不具备分期付款能力或贷款资格,存贷人往往无法统一。[2]38—49而收入越高,获得贷款的可能性反而越大,获得贷款的数额也就越多。这样,就以低收入者承受的存款损失支持了高收入者获得低利息优惠住房贷款,低收入者缴存家庭既损失了利息,也损失了即期消费,在某种程度上是逆向再分配的。[21]

四、中国住房公积金政策移植效果评估中国住房公积金制度虽然在供款方式、覆盖范围等政策要素上与新加坡中央公积金制度具有形式上的相似性,即均由雇主和雇员共同供款,但由于政策产生的背景和政策目标的不同,两个制度的政策设计存在很大区别,政府在其中的干预程度也不同,并进而影响政策的实施效果。基于Dolowitz & Marsh模型的理论框架,通过对两个制度进行比较,从两个国家更广阔的经济、社会背景及所处的不同发展阶段出发,讨论中国住房公积金政策移植的效果。

Dolowitz & Marsh模型的理论框架认为至少有三个因素对政策移植失败(失灵)产生显著影响:“无知的政策转移”“不完全的政策转移”和“不适当的政策转移”。中国住房公积金在模仿引入新加坡制度的时候,是否存在以上三种因素影响政策移植的效果?

(一) “不适当的政策转移”:住房市场结构的不可复制性新加坡住房市场是一个双重的市场结构,是一种政府提供组屋与市场提供私宅相结合的制度运作,政府组屋在整个住房市场中占据主导地位。新加坡政府在1959年实现自治后于1960年2月成立了建屋发展局(Housing and Development Board,HDB),作为一个独立的、非营利性政府机构,是新加坡公共住房的组织者、建设者和管理者,在整个住房保障体系中起主导作用。[15]381随着“居者有其屋”计划的推进,1968年政府第一次允许工人运用中央公积金积累购买由建屋发展局建造的公共住房。截至2016年新加坡全部HDB住房达101.15万套,占住宅总量的80%,92.2%的居民具有对其所居住组屋的所有权。从某种程度上可以说,新加坡政府对住房市场存在很深的干预。Vasoo和James Lee认为新加坡由政府主导形成的自然垄断,很难产生其他住房市场状态下因私人开发商垄断而产生的市场失灵。[16]162—173

新加坡新建组屋的价格在政府控制下并大大低于市场价格。Phang建立模型提出新加坡私人住宅价格与建屋发展局设定的组屋价格有很高的相关性。一般来说,组屋的销售价格维持在大多数居民可以负担的水平,大部分的首套组屋购买者可以完全通过CPF储蓄积累支付每月住房贷款而无需挤占每个月的可支配收入。⑥[22]新加坡统计年鉴和建屋发展局组屋价格数据显示,2016年工作家庭成员平均月收入为3 688新加坡元,那么可以假设双职工夫妻家庭的平均年收入为88 512新加坡元。因此,购买Bukit Panjiang镇一个三房式组屋仅需花费社会平均家庭年收入的1.66~2.37倍。2016—2017财年不同组屋规划区域组屋价格范围如表 1所示。

|

|

表 1 不同组屋规划区域组屋价格范围(2016—2017财年)⑦ |

然而,中国住房市场则由商品住房主导,公共住房的比重很低,因此,对整个房地产市场的影响微小。以商品住房价格为划分依据,选取北京市、上海市、南京市、广州市、杭州市五个城市,计算各城市在不同的住房公积金政策参量下,双职工缴存家庭的住房支付能力,具体如表 2所示。

|

|

表 2 2015年五典型城市双职工住房公积金缴存家庭住房支付能力 |

表 2假设社平工资水平双职工缴存家庭购买首套住房的情况,这部分家庭相比只有单个缴存人的家庭,或收入处于社平工资水平下的家庭,既能有相对较高的家庭缴存总量,也有相对较高的家庭可支配收入。采用月供收入比衡量社平工资缴存家庭住房支付能力,在表 2计算结果基础上,将家庭住房公积金账户月积累额纳入到对家庭月供款的贡献中,得出剔除之后月供款数占家庭收入的比例。对支付能力的判断参照Bramley定义的住房可支付“经验法则”,即当住房支出超过家庭收入30%时,住房是不可支付的。⑧从表 2可知,在最优状态下(双职工缴存家庭、可获得住房公积金满贷额度等),五城市月供收入比均处于50%左右,不仅反映了中国住房价格对于居民的严重不可负担性,也反映了一个扭曲地、非健康及非稳态的中国住房市场。显然,中国与新加坡具有不同的住房市场结构,从而对于中国住房公积金的政策移植必然也产生直接影响。因此,任何关于住房公积金政策效应有意义的讨论都不能忽视公积金账户持有人所面临的住房市场结构。

(二) “不完全的政策转移”:不同的资金流及政策机制金融始终在主导房地产市场上发挥必不可少的作用。新加坡建屋发展局与中央公积金之间的联系中央公积金—组屋模型(CPF-HDB Model)使得房地产市场的投资回报广泛地在人群中延伸。[5]276—283即使中央公积金因为过度将资源分配到住房领域而没有足够的资源分配至退休金而遭受广泛批评,不可否认的是,中央公积金在发展政府组屋项目中发挥的重要作用。Phang认为,中央公积金制度为新加坡成功的住房计划提供了金融基础,中央公积金—组屋模型一方面通过建造庞大的公共住房存量,另一方面又通过中央公积金的非银行金融制度实现居民的住房可负担。⑥

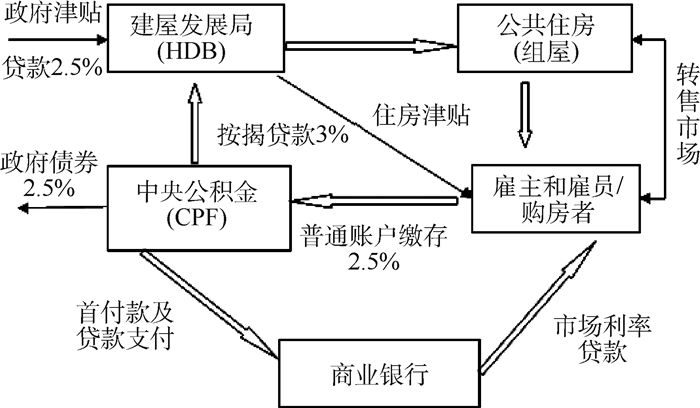

新加坡中央公积金—组屋模型及账户储蓄资金的流动如图 1所示。雇主和雇员按照一定比例向中央公积金普通账户缴存,中央公积金局在预留会员提款准备金后,大部分用于购买政府债券,政府以贷款和补贴的形式支持建屋发展局建设组屋。建屋局通常以抵押贷款的形式向个人出售组屋,允许公积金会员利用公积金储蓄购买。整个CPF普通账户的月供款可以被用于偿还HDB抵押贷款的分期付款。可供提取的资金总额不能超过估值下限(Valuation Limit,VL,即为房产购买当期房产估价区域的低值)(中央公积金局,2015);有资格购买组屋的雇员还可以使用其CPF普通账户中所有的储蓄支付购买组屋的首付款。可以看出,新加坡中央公积金不仅为住房消费提供重要资金来源,也为组屋建设的主要资金支持;既用于支持居民购房,也用于支持公共住房建设,并且使这两者之间形成有效的衔接,从建设和购买上保证了融资的顺利实现。

|

图 1 中央公积金-组屋模型(CPF-HDB Model)及账户储蓄资金的流动 |

在账户储蓄资金流动的前三个阶段,账户储蓄资金在使用过程中的利率与普通账户的收益率是不变的,变动发生在雇员/购房者从建屋发展局获得抵押贷款这个阶段。抵押贷款利息由政府明确设定,在CPF普通账户名义利率上0.5%浮动。因此,个人获得的购房贷款利息为3%。这一利率与新加坡住房市场繁荣时期4%的实际回报率相比是很吸引人的。建屋发展局不仅为购房者提供购房贷款,还为有资格的购买者提供住房补贴。⑨这里包括定价补贴与住房升级补贴:通过HDB局出售的组屋价格由政府确定,远远低于市场价格,以及每年约20%的人口进行住房升级所产生的补贴。⑩

在实践中,建屋发展局每年都会产生巨额的赤字。为维持HDB的低息购房贷款及住房补贴,建屋发展局每年的赤字都由政府补贴全额填补。2016年,政府对建屋发展局的补贴就达到18.859亿新元。⑪

与新加坡模式相比,在中国住房公积金账户储蓄资金流动的过程中,没有来自公共财政及中央银行任何形式的补贴。在某种程度上说,住房公积金管理中心日常运营依靠贷款发放所产生的收入,因此,住房公积金贷款利率由两部分组成,一部分用于弥补住房公积金存款储蓄的利息开支,另一部分用于弥补住房公积金管理中心的管理运营费用。当前住房公积金贷款利率与住房公积金存款利率差为3.69%,而在CPF-HDB模型中,中央公积金普通账户存款利率长期保持低于贷款利率0.1%的水平(当前为0.5%)⑨;而从2008年1月起,对于普通账户中初始的20 000新元,将按照3.5%计息,是高于HDB贷款利率的⑫。因此,在中国住房公积金制度下,即使获得贷款,贷款人的收益却远小于CPF-HDB模式。这些都表明了在政策学习与移植的过程中,政策机制与制度结构在发源国新加坡产生成功的关键要素没有被完全转移(移植)。

(三) 移植失灵的其他因素考虑两个国家所处的不同经济发展阶段可以看出,新加坡从20世纪60年代开始拥有相对稳定的经济增长率,即使在1985年经济衰退时期,经济增长依旧强健。⑬作为宏观经济工具,通过调节中央公积金政策与相关变量减少了国内的通货膨胀率。⑭然而,中国面临的是偏动态的经济发展阶段,在高通胀率的情况下,若按当前计息方式,个人住房公积金存款将会面临贬值及无法抵御通货膨胀的风险。即使按照官方统计,2012年中国平均通货膨胀率为2.62%,而活期存款和三个月定期存款利率分别为0.35%和2.6%,二者都低于通货膨胀率。尽管在某种程度上雇主供款被认为是住房公积金制度的激励因素,不可否认的是,由于高通胀率及低储蓄利率,住房公积金账户积累越多,所承受的损失也越大。

此外,中国尚未产生与新加坡建屋发展局相似的抵押贷款机构,即使建屋发展局非金融机构,其依旧具有发放低息贷款的功能。而长期以来,住房公积金管理部门和资金托管人——银行,已在长期的管理运营模式中形成了特定的利益格局,HDB的难以复制性也受当前对现有利益格局的认识和公积金性质认识的影响,成为政策移植不同产出效果形成的重要因素。

五、结论笔者在Dolowitz & Marsh模型框架下,通过对两个制度的政策机制进行比较,提出中国住房公积金制度是一种不完全的政策移植。即使两个制度都是个人强制储蓄账户,住房公积金计划下账户持有人依旧面临着巨大的存贷差。由于首付及贷款约束,存贷不匹配的制度现状导致中国住房公积金制度成为一种存款人补贴贷款人的政策。在某种程度上说,住房公积金制度以低收入者承受的存款损失支持了高收入者获得低利息优惠住房贷款,具有逆向再分配的效果。

按照Dolowitz & Marsh模型,CPF支持“居者有其屋”计划的政策设计,在移植过程中不能忽略两个国家不同的经济、社会、政治及意识形态上的差异。即使新加坡与中国有着相似的文化偏好,均强调资产的积累,然而住房市场结构的不可复制性将直接影响住房公积金的政策效果。

此外,笔者强调了两个国家所处的不同经济发展阶段。新加坡国内稳健的经济增长与中央公积金制度形成互动的良性机制,经济强劲促进CPF初期的积累,而CPF作为宏观经济工具,通过调整其政策参量可以有效地影响新加坡居民的私人消费和投资决策(由于CPF覆盖面广、缴存率较高、对住房市场的金融支持效果明显),反过来有效发挥稳定经济运行的作用。[23]

Vasoo和Lee认为,新加坡的公共住房是一种市场/商品导向的体系,公共住房自有政策使居民成为利益的相关者并成为一种身份的确认。[5]276—283通过严格控制资金流动,住房公积金储蓄有力支持了组屋的建设与个人的自有。⑬在政府维持稳定住房价格的政治目标作用下,有力解决了中低收入家庭的住房问题。[5]276—283值得思考的一个问题是在住房公积金政策学习与移植过程中政府干预的边界是什么,新加坡模式直接将住房及社会保障与宏观经济目标相关联,CPF-HDB模型不仅发挥多重功能,同时由于政府对住房市场的深入干预也保证了稳定的住房价格。为保证持续提供低息购房贷款及住房补贴,政府作为兜底人承担了所有的制度成本。然而,中国住房公积金制度仅局限于住房领域,连同以上讨论的政策移植过程中的效率损失及政府的有限干预,住房公积金制度对中国社会与经济安排只能产生有限的影响。因此,政府干预的适度性是住房公积金制度研究中值得进一步探讨的重要问题。

另外值得深入讨论的问题是,住房公积金制度是一种住房金融政策还是一种基于资产的福利政策(asset-based welfare policy)?基于资产的福利政策及住房自有已在全球诸多国家作为公共住房体系的补充与替代广泛发展。⑮住房购买通常被认为是政府支持储蓄最增值的投资方式并广受各国政府的欢迎,其原因是基于资产的福利政策成立的前提在于住房价格的增速快于通货膨胀的增速,且为永恒的。[24]然而,日本经验表明了长期资产贬值的影响。Chua分析了新加坡模式后提出,个人财富依托于住房资产时,住房市场崩溃不仅威胁整个国家累积的资产价值,也影响福利体系及养老金计划的持续性。[25]反观中国住房公积金制度,若制度的导向为基于资产的福利政策,政府的干预就要集中在实现住房价格的持续增长上;若住房公积金仅作为一项住房金融政策,政府就应当着力于提高住房购买的可及性及可负担性,对核心功能定位的不同,势必影响中国住房公积金未来的制度改革方向。

注释:

① 理论上,货币分房就是把原来国家或单位以实物形式提供给职工的那部分住房收入转变为货币工资形式的住房消费因素,成为居民的住房消费基金。住房分配货币化的具体形式有:提高职工工资中的住房消费含量、建立住房公积金、发放住房补贴。关于住房货币化讨论有学者认为,住房货币化是适应中国经济发展的需要的。1997年亚洲金融危机以后,中国经济面临着出口衰退、国企职工下岗等各种挑战,中国需要住房产业这一新的经济增长点来刺激国内需求,此外,这一时期很多国企较差的业绩,使得住房供给和其他福利责任成为他们的主要负担,也挫败了其在全球经济中的竞争力。有学者认为自从住房货币化改革启动以来,住房不平等状况并没有得到改变,甚至在改革中进一步巩固恶化,并随着住房二手市场的开放转变成居民间收入和财富的不平等。在实际操作中甚至出现福利实物分房倒有房分、货币分房没钱分的局面。

② 参见:《国务院关于深化城镇住房制度改革》(43号文)。

③ 参见:《全国住房公积金2016年年度报告》。

④ DENG L,SHEN Q # Y,WANG L. Housing Policy and Finance in China:A Literature Review. Prepared for U.S. Department of Housing and Urban Development, 2009.

⑤ “居者有其屋”计划使新加坡住房自有率长时间保持在90%以上,2016年新加坡公共住房总存量达99.247 2万套,住房自有率达90.9%,其中HDB(建屋发展局)住房自有率达92.2%。

⑥ PHANG S-Y. The Singapore Model of Housing and the Welfare State (Book chapter). Housing and the New Welfare State: Perspectives from East Asia and Europe, 2007.

⑦ 1.建屋发展局通过提供相关津贴计划帮助低收入家庭购买组屋。中央公积金附加住房津贴(The Additional CPF Housing Grants)计划于2006年3月实施以帮助低收入家庭购买首套自用住房。当前,符合资格的月收入不高于5 000新加坡元的首套住房购买家庭,在购买新建或二手住房时可以申请达40 000新加坡元的中央公积金附加住房津贴。2.中央公积金特殊住房津贴(The Special CPF Housing Grants)计划于2011年3月实施以帮助符合资格的月收入不高于2 250新加坡元的首套自用住房购买家庭购买首套住房。特殊住房津贴标准高于常规的住房津贴及附加住房津贴(AHG),津贴的额度为5 000~20 000新加坡元不等,用于从建屋发展局购买两房式或三房式标准住房。

⑧ ACCESS B G. Affordability and Housing Need, Paper Presented at ESRC Housing Studies conference, University of Surrey, mimeo (Bristol: SAUS, University of Bristol), 1990.

⑨ MCCARTHY D,MITCHELL O S,et al. Asset Rich and Cash Poor: Retirement Provision and Housing Policy in Singapore. Pension Research Council Working Paper, 2001.

⑩ HDB Annual Report (2011/2012).Housing and Development Board. http://www.hdb.gov.sg/.

⑪ HDB Annual Report (2016/2017).Housing and Development Board. http://www.hdb.gov.sg/.

⑫ CPF Annual Report (2007, 2012). CPF Board.http://mycpf.cpf.gov.sg/.

⑬ EDWARD N. Central Provident Fund in Singapore: A Capital Market Boost or a Drag? A Study of Financial Markets, Asian Development Bank.2011.

⑭ PHANG S-Y. Lessons from Singapore’s Central Provident Fund. 4th Global Conference on Housing Finance in Emerging Markets: World Bank, Washington DC:2010, May 26-27.

⑮ Doling John,Ronald Richard. Housing as a pension. Report to the European Commission, DEMHOW Working Paper, 2008.

| [1] |

LEE J. From welfare housing to home ownership:The dilemma of China's housing reform[J]. Housing Studies, 2000, 15(1): 61-76. DOI:10.1080/02673030082478 |

| [2] |

BURELL M. China's housing provident fund:Its success and limitations[J]. Housing Finance International, 2006(3): 38-49. |

| [3] |

CHEN C, WU Z G, LI X Y. The housing provident fund policy in China: Review and future reform[EB/OL]. [2018-04-08]. http://www-sre.wu-wien.ac.at/ersa/ersaconfs/rsa06/papers/867pdf.

|

| [4] |

SHERRADEN M, NAIR S, VASOO S, et al. Social policy based on assets:The impact of Singapore's central provident fund[J]. Asian Journal of Political Sciences, 1995, 3(2): 112-133. DOI:10.1080/02185379508434064 |

| [5] |

VASOO S, LEE J. Singapore:Social development, housing and the central provident fund[J]. International Journal of Social Welfare, 2001(10): 276-283. |

| [6] |

朱亚鹏, 丁淑娟. 政策属性与中国社会政策创新的扩散研究[J]. 社会学研究, 2016(5): 88-113. |

| [7] |

COLIN J B. How states utilize foreign evidence[J]. Journal of Public Policy, 1991, 11(1): 31-54. DOI:10.1017/S0143814X0000492X |

| [8] |

COLIN J B. What is policy convergence and what causes it?[J]. British Journal of Political Science, 1991, 21(2): 215-233. DOI:10.1017/S0007123400006116 |

| [9] |

RICHARD R. What is lesson-drawing?[J]. Journal of Public Policy, 1991, 11(1): 3-30. DOI:10.1017/S0143814X00004918 |

| [10] |

RICHARD R. Lesson-drawing in public policy:A guide to learning across time and space[M]. Chatham, NJ: Chatham House, 1993, 18.

|

| [11] |

DAVID P D, DAVID M. Who learns what from whom? A review ofthe policy transfer literature[J]. Political Studies, 1996(44): 343-357. |

| [12] |

DAVID P D. Learning from America:Policy transfer and the development of the british workfare state[M]. Sussex: Sussex Academic Press, 1998, 65.

|

| [13] |

DAVID P D, DAVID M. Learning from abroad:The role of policy transferin contemporary policy-making[J]. An International Journal of Policy and Administration, 2000, 13(1): 5-23. |

| [14] |

WAYNE P. Public policy:An introduction to the theory and practice of policy analysis[M]. Cheltenham, England: Edward Elgar, 1996, 48.

|

| [15] |

王敏. 住房保障理论与实践[M]. 4版. 北京: 中国劳动社会保障出版社, 2017, 381.

|

| [16] |

王敏. 中国住房公积金制度评估与反思——基于住房支付能力视角[J]. 兰州学刊, 2017(10): 162-173. DOI:10.3969/j.issn.1005-3492.2017.10.015 |

| [17] |

STANLEY CHI-WAI Y, RODNEY H. The role of the housingprovident fund in financing affordablehousing development in China[J]. Habitat International, 2006(30): 343-356. |

| [18] |

DENG L, SHEN Q Y, WANG L. The emerging housing policy framework in China[J]. Journal of Planning Literature, 2011, 26(2): 168-183. DOI:10.1177/0885412210390220 |

| [19] |

XU Y L. Credit access and housing consumption: The case of the housing provident fund[EB/OL]. [2018-04-08]. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2144497.

|

| [20] |

李珍. 论政府责任边界视域下中国住房公积金制度的改革方向[J]. 社会保障评论, 2017(10): 106-115. |

| [21] |

李珍. 保护公积金账户持有人权益[N]. 第一财经日报, 2012-04-26(A07).

|

| [22] |

BELINDA Y. Squatters no more:Singapore social housing[J]. Global Urban Development, 2007, 3(1): 1-22. |

| [23] |

ZHU J M. The Effectiveness of public intervention in the property market[J]. Urban study, 1997, 34(4): 627-646. DOI:10.1080/0042098975952 |

| [24] |

DOLING J, RONALD R. Home ownership and asset-based welfare[J]. Journal of Housing and the Built Environment, 2010, 25: 165-173. DOI:10.1007/s10901-009-9177-6 |

| [25] |

CHUA B H. Maintaining housing values under the condition of universal homeownership[J]. Housing Studies, 2003, 18(5): 765-780. |